1916-2016: come cambia il Medio Oriente a cent'anni da Sykes-Picot

Nell’aprile del 1904, Gran Bretagna e Francia stipulavano l’Entente cordiale. L’accordo poneva fine alla decennale contrapposizione delle due massime potenze coloniali che, con il cosiddetto ‘incidente di Fashoda’ in Sudan nel 1898, aveva precocemente condotto l’Europa sull’orlo di una guerra globale. Riconoscendo i rispettivi ‘possedimenti’ e zone d’influenza (la Gran Bretagna in Egitto e in tutta la valle del Nilo, la Francia in Algeria e Tunisia) le due metropoli imperiali non solo gettavano le basi dell’alleanza che le vedrà fianco a fianco nella Prima guerra mondiale, ma soprattutto sancivano il principio della spartizione coloniale, implicitamente escludendo dal banchetto le altre potenze (la Germania in primo luogo, ma anche l’Italia).

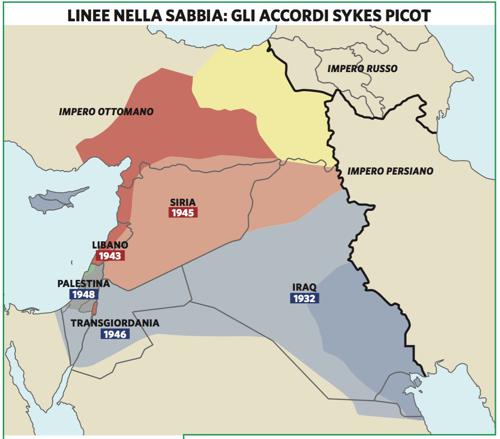

È nel quadro di questo appeasement che devono essere intesi gli accordi Sykes-Picot. Mark Sykes, britannico, e François Georges Picot, francese, sono i due diplomatici che il 13 gennaio del 1916, in piena guerra mondiale, apposero la loro firma a un accordo in cui alla Gran Bretagna veniva riconosciuta influenza esclusiva nel basso Iraq e in genere in tutti i territori arabi del sud della Mezzaluna fertile, dalla Palestina al Golfo persico, mentre alla Francia veniva riconosciuta influenza esclusiva dalla Siria e dal Libano sino a Mosul, nell’alto Iraq. L’accordo costituiva perciò un tradimento degli impegni presi in primo luogo dalla Gran Bretagna verso gli arabi. Infatti, il nuovo residente generale britannico al Cairo, Sir Henry McMahon, in una corrispondenza scambiata tra il luglio 1915 e il marzo 1916, aveva promesso allo sceriffo (cioè discendente del Profeta) della Mecca Husayn al-Hashimi di favorire l’indipendenza totale degli arabi dagli ottomani e anzi di aiutare gli Hashimiti a costituire un regno su tutta la Mezzaluna fertile e l’Arabia che avrebbe potuto rinverdire le antiche glorie del califfato.

Gli accordi Sykes-Picot hanno peraltro un significato più che altro simbolico, poiché nelle conferenze successive alla fine della Prima guerra mondiale e in particolare nel trattato di Sèvres del 1920 i termini dell’intesa furono in parte modificati. Francia e Gran Bretagna si spartirono bensì la Mezzaluna fertile col sistema dei ‘mandati’, ma con qualche rettifica rispetto al 1916. La ‘grande Siria’ fu assegnata alla Francia, la quale estrapolò il Libano dalla Siria propriamente detta creando surrettiziamente due stati che non erano mai esistiti prima e interpretando il suo mandato in modo nettamente colonialistico. D’altra parte, quelle che oggi chiamiamo Palestina/Israele, Giordania e Iraq furono assegnate alla Gran Bretagna, il cui mandato pure condusse alla formazione di stati singoli che non erano mai esistiti prima. I britannici posero sui troni di Trans-Giordania (poi Giordania) e Iraq i due figli di Husayn al-Hashimi, rispettivamente Abdallah e Faysal. Si trattava di un provvedimento che in qualche modo accontentava le ambizioni degli arabi, ma nel contempo manteneva il saldo controllo imperialistico dei britannici sulle neonate compagini statali. In ogni caso, il tradimento britannico, che di questo obiettivamente si trattò, e la durezza del controllo militare francese dovevano pesare moltissimo sull’evoluzione politica della regione in quanto gli arabi appresero che non potevano fidarsi degli europei.

Gli accordi Sykes-Picot non avrebbero senso senza considerare la cosiddetta ‘dichiarazione Balfour’ che nel novembre 1917 sancì l’appoggio della Gran Bretagna alla creazione in Palestina di una National home ebraica. La Gran Bretagna, potenza mandataria in pectore della regione, veniva così incontro alle forti pressioni del movimento sionista internazionale e di uno dei suoi più autorevoli rappresentanti, Chaim Weizman. Ciò che accadde dopo è ben noto: l’immigrazione ebraica, la resistenza araba, la nascita dello stato d’Israele, lo spossessamento dei palestinesi, le cinque guerre arabo-israeliane, eccetera. L’assetto regionale fu sconvolto profondamente, per cui è possibile dire che la dichiarazione Balfour, inquadrabile nel clima e nelle trasformazioni epocali provocate dalla Prima guerra mondiale – tra cui ovviamente rientrano gli accordi Sykes-Picot – non abbia ancora finito di esercitare i suoi effetti.

Lo stato coloniale…

È nostro intento analizzare la portata storica di lunga durata degli accordi Sykes-Picot nel quadro più ampio degli effetti a lunga distanza della Prima guerra mondiale sull’assetto del Medio Oriente, ma è chiaro che è impossibile ricostruire nei dettagli la storia ormai secolare della regione. Chi scrive crede perciò che il filo conduttore più utile per articolare una interpretazione coerente sia quello della nascita, evoluzione e crisi dello stato moderno, coloniale e post-coloniale, e dei connessi problemi del nazionalismo, o meglio dei nazionalismi, e dell’Islam. Lo stato moderno, quello ‘post-westfaliano’, è un’istituzione importata in Medio Oriente dal colonialismo. Gli accordi Sykes-Picot e i successivi trattati hanno contribuito col sistema mandatario a radicare lo stato moderno per quanto, come si è accennato, hanno ‘prodotto’ le nazioni attuali. La Siria, il Libano, l’Iraq, la Giordania, la Palestina/Israele non erano mai esistiti in quanto tali, se non come ‘espressioni geografiche’ dell’Impero ottomano; è stata la spartizione mandataria del Medio Oriente, di cui gli accordi Sykes-Picot sono stati i prodromi, a smembrare l’Impero ottomano e a disegnare l’assetto geopolitico attuale.

Ora, è possibile articolare storicamente in due fasi di crescita e in un epilogo di crisi (peraltro in progress) il percorso dello stato moderno in Medio Oriente. La prima fase, quella dello stato cosiddetto ‘coloniale’, è il frutto, appunto, della colonizzazione; la seconda fase, quella dello stato post-coloniale, è il frutto della decolonizzazione successiva alla Seconda guerra mondiale e dei processi di indipendenza; la crisi dello stato moderno finisce invece per coincidere con l’emergere dell’islamismo radicale – quindi si può dire parta dagli anni Settanta del secolo scorso, ed è ancora in fase di svolgimento.

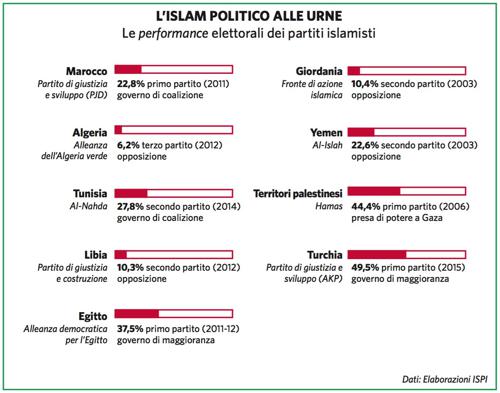

È naturalmente difficile, come sempre accade nella storiografia, tracciare limiti cronologici precisi, e del resto l’evoluzione dei singoli paesi ha seguito diverse velocità. Basterà forse ricordare che debbono essere considerati ancora stati coloniali: Siria e Libano fino all’indipendenza nel 1946; l’Egitto fino alla rivoluzione degli Ufficiali Liberi di Nasser nel 1952; l’Iraq fino alla rivoluzione del 1958 di Kassem che abbatté la monarchia hashimita; Tunisia, Marocco e Sudan fino all’indipendenza nel 1956; l’Algeria fino all’indipendenza nel 1962, pagata come è noto con otto anni di spaventosa guerra civile; la Libia fino alla rivoluzione del 1969 degli Ufficiali Liberi di Mu‘ammar Gheddafi. Gli stati post-coloniali evolvono dopo le indipendenze, ma già la Guerra dei sei giorni del giugno 1967 con la disfatta degli arabi, e in particolare dell’Egitto di Nasser, di fronte a Israele ha segnato in qualche modo la fine del periodo post-coloniale. Quindi, paradossalmente, la nascita dello stato post-coloniale in Libia sarebbe addirittura posteriore all’inizio della terza fase cui si è accennato. Le scansioni cronologiche sono comunque utili per orientare la periodizzazione. E, ad ogni modo, è a partire dagli anni Settanta che il progressivo emergere dell’islamismo politico, sia quello dei Fratelli musulmani e salafita, sia quello jihadista culminato in al-Qaida e nell’Is, ha costituito uno dei fattori decisivi a provocare la crisi irreversibile dello stato post-coloniale. Quest’ultimo si era largamente ispirato alle ideologie laiche del nazionalismo, del panarabismo e del socialismo, per cui il ritorno dell’islamismo militante dopo il fallimento di quelle ideologie ha innescato una trasformazione che non è ancora terminata. Le convulsioni delle cosiddette ‘primavere arabe’ tra il 2011 e il 2013 sono le ultime propaggini di questo processo.

Entrando nei particolari di ogni singola fase, bisogna anzitutto ricordare che all’epoca dell’Impero ottomano, quando non si era verificata l’espansione coloniale e rimanevano vivi i retaggi del passato, le caratteristiche dell’organizzazione politico-statuale vedevano una decentralizzazione dello stato con larghe autonomie periferiche (la Libia, la Tunisia, l’Algeria, l’Egitto, sebbene formalmente dipendenti dalla Sublime Porta, godevano di ampia libertà amministrativa o potevano essere considerati addirittura semi-indipendenti). Le consorterie locali e i legami tribali erano determinanti nella gestione del territorio, e il tessuto sociale appariva particolarmente frammentato. Sono circostanze in cui non si può parlare di stato moderno, in quanto mancavano confini territoriali stabili, mancava un’ideologia nazionalista, mancava una struttura burocratica efficiente. Anche sotto il profilo linguistico e religioso l’Impero ottomano era tutt’altro che omogeneo. L’epoca delle riforme o tanzimat, tra il 1836 e il 1876, aveva cercato di modernizzare amministrazione e legislazione, ma da una parte ne venne compromessa l’identificazione delle varie comunità etniche dell’impero con la religione (abbandonando l’identificazione con l’islam o il cristianesimo in nome di una comune appartenenza all’ottomanismo) e dall’altra si scoprirono le appartenenze identitarie (arabi, turchi, armeni, curdi, ebrei, eccetera). Non è inutile ricordare che il nazionalismo arabo, ad esempio, mosse i primi passi proprio alla fine dell’Ottocento, mentre le lotte indipendentiste armene condussero a sanguinose guerre intestine culminate col massacro del 1915.

Tra Ottocento e Novecento, come esito della conquista e dell’occupazione coloniale mentre l’Impero ottomano si dissolveva lentamente, si sviluppò nel Medio Oriente e nei paesi islamici quello che può essere denominato ‘stato coloniale’. Si intende come ‘stato coloniale’ lo stato sortito dalla dominazione coloniale europea, sia in quanto ha importato i modelli politici dell’Occidente, sia in quanto è rimasto sotto il controllo coloniale più o meno diretto per diversi decenni. Ora, allo stato coloniale possiamo attribuire le seguenti caratteristiche.

• Ha costituito le nazioni-stato, una realtà storico-politica prima sconosciuta in Medio Oriente. In precedenza infatti erano esistiti soprattutto o imperi sovranazionali, dal califfato classico all’Impero ottomano, che inglobavano territori e popoli che non si riconoscevano in alcuna idea nazionale, o sultanati locali altrettanto senza alcuna identità propria. La formazione delle entità territoriali in seguito al colonialismo e alla spartizione mandataria favorì la crescita di una coscienza ‘nazionalista’, sebbene ciò provocasse diversi conflitti e ostacolasse la realizzazione di entità più vaste, per esempio la realizzazione del sogno dell’unità araba dall’Atlantico all’Iraq. Casi tipici sono la già citata surrettizia spartizione da parte dei francesi della ‘grande Siria’ nella Siria propriamente detta e nel Libano, due stati che nei decenni seguenti hanno vissuto lunghi conflitti intestini e il cui precario destino resta comunque reciprocamente legato. Altrettanto tese saranno le relazioni tra Siria e Iraq. Anche se non si tratta di Mezzaluna fertile (ma ormai geopoliticamente si parla in senso lato di Middle East North Africa, Mena), la creazione di confini, magari tracciati a punta di matita attraverso i deserti, ha provocato ostilità anche nel Maghreb e nel bacino nilotico tra le nuove compagini statuali di Algeria e Marocco; tra il Marocco e l’ex Sahara spagnolo; tra l’Egitto e il Sudan; eccetera.

• Lo stato coloniale ha senza dubbio realizzato e fornito le infrastrutture moderne di amministrazione e di gestione del potere, creando burocrazie e importando modelli ‘all’europea’ di sistemi costituzionali con parlamenti e partiti.

• Lo stato coloniale ha tuttavia approfondito le tare economiche e sociali favorendo e consolidando la nascita e lo sviluppo di élite patrimoniali che si sono impadronite dei gangli vitali del sistema. Consorterie e potentati locali sono sfuggiti al potere coercitivo della legge e dei sistemi politici centralizzati. Ciò ha provocato oltre tutto l’approfondirsi dello iato tra lo stato e le élite dirigenti, da una parte, e la massa della popolazione, in via di costituirsi in società civile, dall’altra.

• È ancora durante la fase dello stato coloniale che si attivano e si intensificano i processi di islamizzazione. Dal rinascimento (nahda) e dal riformismo (islah) tra Ottocento e Novecento si arriva negli anni Trenta e Quaranta alla fondazione e alla diffusione dei Fratelli musulmani e delle organizzazioni da questi germinate.

…e post-coloniale

Se lo stato coloniale aveva visto l’affermazione, sotto varie forme, di una nuova ondata di islamizzazione, lo stato post-coloniale ha visto il temporaneo trionfo del processo di ‘secolarizzazione’, diverso da quello della nahda e dell’islah. Lo stato post-coloniale, si è detto, è lo stato sorto dai processi di indipendenza e di decolonizzazione. ‘Socialismo’ e ‘panarabismo’ (transnazionale) sono state le principali ideologie di questa fase di transizione, ma naturalmente anche i sentimenti nazionalistici locali si sono attivati e sono cresciuti. I casi più interessanti si sono verificati in Siria, Egitto e Algeria. In Siria è nato il Ba’ath, partito della Rinascita araba socialista. In Egitto, Nasser (1956-70) ha portato il mondo arabo sul proscenio della storia e ha rivendicato, pur con le storture di un sistema autocratico, il ruolo dei popoli arabi e islamici, nel più ampio quadro del non-allineamento, a ridisegnare la geopolitica mondiale. La rivoluzione algerina (1954-62) ha prodotto un singolare esperimento di mistione e intreccio tra socialismo e islam proseguito fino alla fine della presidenza di Hwari Boumedienne (1979).

Le caratteristiche dello stato post-coloniale possono essere individuate come segue.

• La definizione della territorialità ha tracciato la mappa geopolitica che ancor oggi verifichiamo del mondo arabo mediorientale, sebbene le ideologie universalistiche, come il socialismo e il panarabismo, non siano riuscite a frenare i particolarismi nazionali. Accenniamo al mondo arabo perché la Turchia repubblicana, sorta sulle ceneri dell’Impero ottomano, e l’Iran avevano ed hanno conservato un’identità propria.

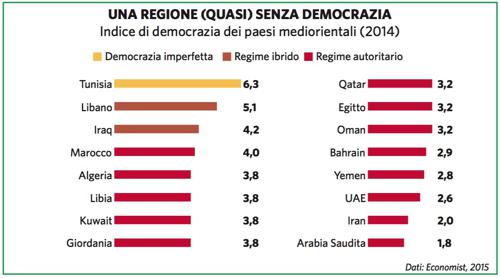

• Lo stato post-coloniale si è strutturato in moltissimi casi a partire dall’intervento dei militari nella politica, nella società e nell’economia (dall’Egitto alla Siria, dall’Algeria al Sudan, e naturalmente in Turchia e Iran). I regimi militari erano ovviamente dotati di forte potere coercitivo, ma senza che vi fosse altrettanto obbligo vincolante alle norme legali per le élite al potere. Burocratizzazione e corruzione hanno spesso caratterizzato questa esperienza. Il potere esecutivo ha di norma prevaricato quello legislativo e giudiziario provocando uno sbilanciamento anti-democratico.

• Lo stato ha fagocitato la società civile sottoponendola a un rigido controllo e imbavagliandone le forze più innovative e antagoniste.

Gli stati nazione islamici post-coloniali sono apparsi dunque profondamente deboli sul piano istituzionale e sostanzialmente bloccati sul piano dell’evoluzione politica. E ciò per una serie di concause che vale la pena di specificare meglio. Il potere militare si è reso la maggior parte delle volte necessario per governare e dirigere le trasformazioni politiche, sociali ed economiche, ma evidentemente ha prodotto un sistema autoritario e burocraticamente centralizzato che ha provocato gravi crisi interne. Si è verificata una patrimonializzazione dello stato da parte delle élite dirigenti a scapito della società civile. Le élite dirigenti hanno soffocato la società civile per garantire il mantenimento dei propri privilegi. Spesso élite militari ed élite politiche, e qualche volta anche economiche, hanno coinciso.

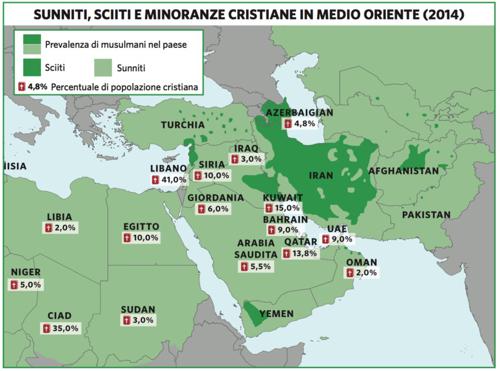

Naturalmente, il processo di secolarizzazione, spesso forzata, conseguente al predominio di ideologie come il socialismo e il panarabismo ha prodotto una reazione uguale e contraria di islamizzazione che ha conosciuto due fasi teorico-pratiche, l’una positiva e l’altra negativa. La fase positiva può essere considerata quella della thawra o rivoluzione. La thawra può essere definita come un movimento di islamizzazione della modernità nel quadro dello stato post-coloniale, caratterizzato da: una radicalizzazione delle esperienze politiche secolari; un irrigidimento dell’autoritarismo; il successivo progressivo abbandono dei modelli panarabisti e socialisti a favore di un nazionalismo particolaristico e di un liberismo capitalistico che ha assunto caratteri anche ‘selvaggi’, comunque fuori dal controllo della società civile e della rappresentanza popolare. La thawra si è esplicata nei tentativi dei Fratelli musulmani di pervenire al potere nei vari contesti (dall’Egitto al Marocco alla Giordania), così come nell’ascesa dello sciismo politico (in Libano, in Iraq e ovviamente nell’Iran khomeinista) e nella formulazione di teologie islamiche della liberazione, come quelle dell’iraniano Ali Shariati e dell’egiziano Hasan Hanafi. È stato individuato giustamente un preciso rapporto tra movimentismo islamico endemico in tutta l’area Mena e tra la rivoluzione islamica iraniana e stato post-coloniale: una delle premesse religiose fondamentali dell’islamismo è che il ‘vero islam’ non può essere praticato nel Ventesimo secolo eccetto che nel contesto di un sistema politico islamico. Di conseguenza, uno degli scopi principali della risorgenza islamica, specialmente nella sua ala radicale, è lo stabilimento di un regime politico islamico.

Le autocrazie alla sfida del jihadismo e delle ‘primavere arabe’

La fase negativa della reazione alla crisi dello stato post-coloniale ha assunto le forme del militantismo islamico jihadista e terrorista. Il fenomeno deve essere compreso nel quadro di una fase storica che comincia negli anni Settanta e che è tuttora in svolgimento, caratterizzata sia da un eccesso di potere coercitivo da parte degli stati e degli organismi politici, con frequente annullamento dei diritti sociali e della persona in nome dell’autorità e del trionfo di una norma politica élitaria, sia dallo sviluppo di istituzioni parlamentari spesso di facciata in regimi sostanzialmente a partito unico. La limitazione della partecipazione politica e delle aperture della società civile si è appaiata a una crisi economica, accompagnata da fenomeni di inurbamento dalle campagne e di depauperamento della classe media, acuitasi nei primi anni Duemila a causa non solo della diminuita centralità del petrolio mediorientale sul mercato mondiale, ma anche a causa del fatto che un sistema economico non può essere sano se la società che lo produce è corrotta. Una profonda e radicale trasformazione capitalistica, che ha ormai abbandonato i sogni o le prospettive socialiste e in cui, secondo le regole del capitalismo sregolato, le disuguaglianze sociali sono addirittura funzionali al mantenimento del sistema, ha finito per risultare il paradigma dominante nelle trasformazioni sociali dell’era post-post-coloniale.

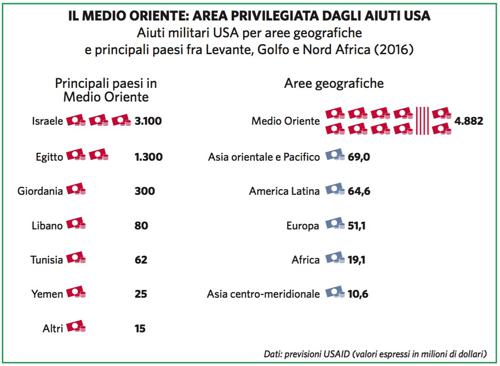

È dunque significativo il fatto che il jihadismo si sviluppi nel quadro della crisi dello stato post-coloniale e durante l’affermazione di un modello capitalista nei paesi arabo-musulmani, cui si affianca l’alleanza israelo-americana. I fattori che hanno provocato questa radicalizzazione sono diversi ma possono essere sintetizzati abbastanza agevolmente in tre punti: il fallimento delle ideologie ‘laiche’, socialismo nazionalismo e panarabismo, soprattutto nel mondo arabo; la persuasione che l’Occidente e soprattutto gli Stati Uniti continuassero, da soli o per mezzo del loro alleato privilegiato in Medio Oriente, cioè Israele, una politica sostanzialmente aggressiva e di sfruttamento/asservimento nei confronti dei musulmani (tra l’altro detentori di grandi risorse energetiche); lo stallo dello sviluppo economico il cui orientamento capitalistico ha accresciuto la povertà delle masse invece che apportare benessere. Non è un caso che i jihadisti di al-Qaida parlassero degli occidentali come di ‘crociati’ invasori.

In questo quadro, lo stato sortito dalle indipendenze ha subito un’involuzione che tre tipologie di organizzazione possono fotografare.

• La legittimazione autoritaria che ha assunto una forma particolare nelle cosiddette repubbliche monarchiche, così definite perché si avvicendavano alla testa di stati formalmente repubblicani vere e proprie dinastie, confermate in carica per decenni (Ben Ali in Tunisia, Gheddafi in Libia, gli Assad in Siria, Mubarak in Egitto, Abdallah Saleh in Yemen, Saddam Hussein in Iraq). Se l’Algeria ha rappresentato un caso di repubblica autoritaria ma non monarchica, l’autoritarismo ha assunto un carattere religioso nelle monarchie (Marocco, Giordania, Arabia Saudita, paesi del Golfo) nelle quali la politica religiosa dei sovrani ha favorito l’associazionismo islamico, che a sua volta si è distinto tra un establishment per lo più strettamente connesso ai regimi al potere e avanguardie movimentiste e contestatrici che sono sfociate qualche volta nel jihadismo armato.

• Il repubblicanesimo islamico ha caratterizzato quegli stati che si definiscono esplicitamente islamici ma in cui vigono istituzioni non monarchiche come l’Iran e il Sudan, o anche la Turchia dopo la presa del potere di Tayyip Erdogan.

• Stanno a sé il Libano, unico paese arabo che poteva essere considerato una fragile democrazia, e Israele che ha più volte enfatizzato il fatto di essere l’unica autentica democrazia della regione.

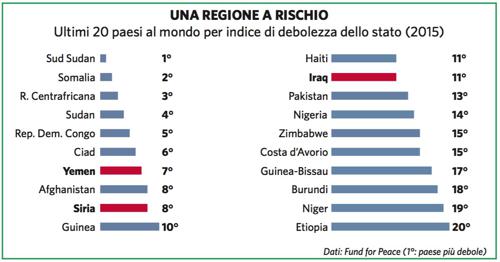

Le ‘primavere arabe’ del 2011-2013 hanno rimesso in discussione un contesto geopolitico che sembrava stabile sotto il pugno di ferro delle autocrazie, ma in cui, evidentemente, le contraddizioni economiche, sociali e politiche sono state più forti della volontà dei regimi di conservarsi al potere. Le ‘Primavere arabe’ sono iniziate tra le più grandi speranze di rinnovamento democratico della zona Mena, ma ormai si può dire che siano fallite. In Egitto sono tornati al potere i militari con un colpo di stato (3 luglio 2013) che ha defenestrato il presidente civile legittimamente eletto. In Siria, in Libia e in Yemen sono scoppiate incontrollate guerre intestine e questi tre stati appaiono oggidì disgregati, come l’Iraq dopo la pretestuosa invasione americana del 2003 che, mal diretta e mal gestita, ha aperto un vaso di Pandora che non si è ancora richiuso. Solo la Tunisia sembra aver imboccato una transizione democratica, ma anche in questo paese il panorama non è ancora consolidato. I partiti e le organizzazioni islamiste hanno avuto un ruolo centrale nelle ‘primavere arabe’, ma questi movimenti islamisti sono stati probabilmente meno alternativi al potere en place di quanto potesse sembrare. Nel marasma susseguito al fallimento delle primavere arabe, al-Qaida e l’Is hanno trovato fertile terreno dove alimentarsi, se non dove attecchire.

Sarebbe naturalmente anti-storico attribuire l’evoluzione geopolitica che si è delineata solamente agli accordi Sykes-Picot o anche, in senso più lato, alle spartizioni mandatarie. Tuttavia è possibile dire, con Eric Hobsbawm, che il trentennio della guerra mondiale permanente (1914-1945), che ha aperto il ‘secolo breve’, ha innescato trasformazioni la cui consecutività può essere euristicamente rintracciata in Medio Oriente. Il 2015 si è concluso con una regione in uno stato di grave confusione e disordine. Se le rivalità tra , tra Arabia Saudita e Iran si esercitano soprattutto nella zona del Golfo e devono comunque tenere conto della minaccia dell’Is che sembra aver messo radici in Siria, in Iraq e in Libia, le rivalità tra Stati Uniti e Russia, emerse clamorosamente a livello strategico nella trattazione del caso siriano, sembrano suggerire che le grandi potenze fanno ancora prevalere i loro interessi egemonici (potenzialmente neocoloniali) sulla prospettiva di una equilibrata ristrutturazione dell’area – esattamente come nell’epoca dei mandati. Le prospettive del 2016 non paiono dunque rosee.

Dall’Olp ad Hamas: evoluzione del nazionalismo palestinese

di Marco Di Donato

Come evidenziato da Yezid Sayigh, il caso del nazionalismo palestinese costituisce un’eccezione rispetto a diverse altre esperienze storiche dove lo sviluppo di un movimento nazionalista è progredito di pari passo rispetto al processo di state-building caratteristico della fase post-indipendenza.

Nell’esperienza palestinese, infatti, la creazione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (in acronimo Olp) ha preceduto la fondazione di uno Stato propriamente detto. L’Olp fu creata il 29 maggio 1964 a Gerusalemme con il dichiarato intento di «liberare dall’occupazione sionista l’indivisibile unità territoriale palestinese così come definita dal mandato britannico» successivo agli accordi Sykes-Picot del 1916. Dal 1964 in avanti, e più segnatamente dopo la guerra dei Sei giorni del 1967, l’Olp avrebbe raccolto sotto la sua egida la gran parte dei movimenti palestinesi impegnati nella resistenza contro Israele. Nel 1969 la presidenza dell’Olp venne assunta da Yasser Arafat, leader di al-Fatah. Durante tutti gli anni Sessanta e Settanta l’azione di guerriglia dell’Olp si manifestò con crescente intensità provocando forti reazioni anche da parte degli alleati arabi ed in particolare della monarchia giordana che nel 1971 decise di espellere dal proprio territorio i guerriglieri fedeli ad Arafat costringendoli a ripiegare e riorganizzare il loro quartier generale nel vicino Libano. La espulsione dell’Olp dalla Giordania è nota come Settembre Nero. Undici anni dopo, questa volta a causa dell’invasione israeliana del sud del Libano e della presa di Beirut nell’ambito dell’operazione Pace in Galilea, gli uomini di Arafat furono costretti a lasciare anche la capitale libanese rifugiandosi a Tunisi sotto la protezione dell’allora presidente tunisino Habib Bourghiba. Solo nel 1993, e grazie agli accordi di Oslo, l’Olp fece ritorno in Palestina stabilendo il proprio quartier generale nella città di Ramallah.

Differentemente da quello che si è soliti credere, la storia del nazionalismo palestinese non è unicamente legata all’Olp. Anche Hamas, movimento di resistenza islamico formatosi all’alba della prima nel 1987, ha fatto della liberazione della Palestina e della retorica nazionalista (intrisa però di un marcato riferimento religioso) i princìpi fondanti della sua azione politica. Pur condividendo l’obiettivo finale dell’Olp, Hamas non ha mai formalizzato la propria adesione all’organizzazione capeggiata da Arafat, le cui scelte non erano giudicate condivisibili dal movimento di resistenza islamico. In particolare Hamas ha costantemente rigettato le risoluzioni di pace decise nei vertici di Madrid ed Oslo lungo tutto il corso degli anni Novanta, accusando duramente Arafat di aver «svenduto la causa palestinese». Per Hamas l’unica via percorribile, sebbene riformulata con alcune attenuazioni e distinguo rispetto alle origini, rimane quella del jihad, dello scontro armato, della liberazione sine conditione dei territori. La lotta di liberazione nazionale deve essere condotta in un quadro più ampio che includa la re-islamizzazione della società, la quale solo basandosi sui princìpi coranici potrà ritrovare la retta via e compattarsi per contrastare «la presenza sionista nella regione». Sebbene tra Hamas ed Olp l’obiettivo sia fatalmente comune, sono i metodi scelti per conseguirlo che li pongono su posizioni divergenti.

Fatte salve le questioni di natura ideologica che pure non vanno sottovalutate, è chiaro come nel corso della storia Hamas abbia inteso fin da subito porsi come alternativa rispetto all’Olp nella lotta di liberazione nazionale. Sebbene l’Olp sia stata riconosciuta nel 1973 come «unica rappresentante del popolo palestinese» dal mondo arabo, e sebbene nel 1988 Arafat abbia annunciato la nascita dello stato di Palestina riconoscendo le Risoluzioni Un 181 e 242, il movimento islamico ha sino ad oggi agito in forme e modalità indipendenti: talvolta in collaborazione, altre in contrapposizione, pur sempre rivendicando una libertà di azione e pensiero nel panorama nazionale e nazionalistico palestinese.

Sulla stessa linea di Hamas, ossia quella della dissociazione dall’Olp, si sono storicamente posti anche l’organizzazione di Jihad Islamica ed il Fronte popolare per la liberazione della Palestina – Comando Generale. Un esempio storico eclatante: nel 1974, in opposizione alla leadership di Arafat ed alle sue decisioni, alcune fazioni palestinesi si raccolsero in un vero e proprio ‘Fronte del rifiuto’ capeggiato da George Habbash.

Nelle cronache relative all’attualità, il bipolarismo tra Olp ed Hamas persiste e si è anzi acuito in seguito alla violenta contrapposizione fra il movimento di resistenza islamico ed al-Fatah successiva alla vittoria elettorale di Hamas nel 2006. Una contrapposizione che permane nonostante i tentativi di accordo, causando una frattura scomposta ed apparentemente insanabile.

Dal riformismo di fine Ottocento all'alternativa islamica

Gli accordi Sykes-Picot e la successiva spartizione coloniale avvennero nell’assoluta indifferenza da parte delle potenze europee riguardo alle necessità e alle richieste dei popoli arabi. Parte sostanziale di queste richieste però erano state stimolate dal diffondersi nel mondo arabo mediorientale di idee quali quelle di indipendenza, libertà, progresso, giustizia sociale, eguaglianza che erano state ‘importate’ in seguito all’incontro-scontro della modernità europea con la tradizionale cultura arabo-islamica. Ne erano derivati processi di riforma (nahda e islah) che attenevano sia la religione sia la società o l’economia. Il nazionalismo islamico, per esempio quello di Hezbollah in Libano o di Hamas in Palestina – un ossimoro visto che per sua natura l’islam è universalistico e sovranazionale, costituisce una di queste sintesi ideologiche e politiche. Il fallimento dell’interazione tra modernità euro- occidentale e tentativo di riformare le ideologie e le società tradizionali (dovuto a motivi sia sociali e politici sia culturali) innescò un processo di radicalizzazione che nella seconda parte del Novecento assunse le forme dell’‘alternativa islamica’. L’alternativa islamica è stata movimentista in organizzazioni come i Fratelli musulmani; ma la sua fenomenologia più interessante è stata quella della teologia islamica della liberazione, illustrata da personaggi come Ali Shariati, Hasan Hanafi, Farid Esack e la femminista islamica Amina Wadud. Questi pensatori e attivisti vedevano e vedono nell’islam lo strumento per la rivendicazione dei diritti degli oppressi (Shariati e Hanafi), delle minoranze (Esack) e delle donne (Wadud). Tutti questi personaggi vedevano e vedono nel Corano il manifesto del riscatto degli ultimi, poiché, come recita il Libro sacro: «Noi [è Dio che parla] abbiamo beneficato coloro che furono oppressi sulla terra, ne faremo dei principi, ne faremo gli eredi della terra» (Q. 28:5).

Confini e frontiere in Siria: revisionismo e status quo

di Massimiliano Trentin

Fino al 1920 i territori dell'attuale Siria erano parte delle province dell'Impero ottomano conosciute come Bilad al-Sham, ossia quei territori come 'Levante' dagli europei o ‘grande Siria’ dal nazionalismo arabo, che comprendeva all’incirca gli attuali Siria, Libano, Palestina-Israele e parti della Turchia meridionale.

Con il trattato di Sèvres (1920) venne ufficializzato il controllo coloniale di Parigi su Siria e Libano tramite l'istituzione del mandato della società delle Nazioni. Parigi dovette subito far fronte a grandi resistenze, tra cui quella del nazionalismo arabo: un'eterogenea alleanza tra aspiranti monarchi hashemiti, signori feudali, borghesia commerciale ed esponenti modernizzatori costrinse la Francia a governare tramite continue opere di ingegneria territoriale su base etnico-confessionale. Le autorità francesi dapprima crearono uno stato centralizzato contro i potentati locali; poi divisero il paese in stati semi-autonomi basati sulle comunità minoritarie rurali; infine, tornarono ad uno stato unitario quando le autorità locali sfidarono quella centrale francese. Nella stessa logica, nel 1938-1939, il mandato francese non esitò a cedere la provincia costiera di Alessandretta alla Turchia, fomentando i risentimenti arabi in maniera analoga a quant'era accaduto nel 1920 quando aveva allargato a dismisura l'antico Millet maronita del monte Libano nell'odierno Libano.

Nel 1946 la Siria raggiunse la piena indipendenza. Tuttavia, la moltiplicazione dei confini nel Levante continuò ad ostacolare i processi di sviluppo di un territorio che tradizionalmente traeva la propria ricchezza dall'essere crocevia di rotte commerciali e migratorie di respiro internazionale. Dall'essere uno spazio condiviso tra diverse comunità linguistiche e religiose, il confine settentrionale tra le piane dell'antica Mesopotamia e l'altopiano anatolico divenne una frontiera militarizzata, con grave danno per i flussi commerciali della città di Aleppo. Le politiche di spartizione europee si ripercossero presto a sud. Dopo la prima guerra arabo-israelana (1948), la chiusura del confine con la Palestina pose un altro ostacolo tanto alla sostenibilità dello spazio economico di Damasco quanto alla legittimità delle sue istituzioni politiche. I nuovi confini vennero ritenuti illegittimi sia dalle élite agrarie, commerciali e finanziarie sia dagli intellettuali e dai contadini, che avevano sempre praticato le migrazioni stagionali e circolari soprattutto in Libano e Turchia. Presero dunque forza quei movimenti politici che rivendicavano il superamento dei confini in nome della comune ‘arabicità’ e di una specificità ‘siriana’ che comprendeva anche l’odierno Libano.

La frammentazione politica della Siria ‘liberale’ negli anni Cinquanta e le tensioni della Guerra fredda trasformarono il paese in ‘oggetto’ delle mire altrui: le monarchie hashemite e filo-occidentali di lraq e Giordania si scontrarono con l'Egitto o l’Arabia Saudita in progetti di unione o federazione, tra cui l'effimera Repubblica araba unita di Nasser (1958-1961).

Quando l'alleanza tra forze armate e partito Ba’ath impose a Damasco una dirigenza più coesa, la Siria divenne 'soggetto' attivo del revisionismo territoriale panarabista: unità araba, lotta contro Israele e le ingerenze straniere cementarono il nuovo regime su basi militari e ideologiche. Tuttavia, l'incapacità di vincere la sfida contro Israele, la frammentazione della politica araba e decenni di piani di sviluppo economico e istituzionale centrati sullo spazio siriano favorirono nel regime ba’athista e nella società quelle correnti che difendevano la sovranità del paese e delle proprie istituzioni: la pratica della sovranità 'nazionale' si impose sui progetti di integrazione regionale. La Guerra fredda in Medio Oriente, e nel mondo arabo in particolare, favori le divergenze tramite alleanze politiche e militari così come nella traduzione di diversi modelli istituzionali ed economici.

Si accettò così lo status quo territoriale e si individuarono nel pluralismo sociale e nella stratificazione di 'civiltà' le specificità siriane. Difesa della sovranità e mire regionali motivarono l’ingerenza siriana in Libano dal 1976 al 2005 e le contese politiche con l'Iraq ba’athista; l'alleanza strategica con l'lran dal 1979 sancì la prevalenza delle priorità politiche nazionali (conflitto con Israele e non-allineamento) su quelle panarabe; la debolezza e infine la distruzione del regime baathista in lraq nel 2003 permisero maggiore collaborazione senza alcuna revisione territoriale; infine, la cooperazione tra Siria e Turchia negli anni Duemila trasformò la frontiera comune militarizzata in nuova area di scambio, accantonando de facto la rivendicazione siriana sulla provincia turca dello Hatay.

La storia della Siria in quanto 'stato territoriale' mostra come le istituzioni statuali e di regime non abbiano costruito un senso di nazionalità 'siriana', bensì un senso di condivisione di uno spazio comune nel quale esercitare parte della propria auto-determinazione. Nel tempo, anche le comunità marginalizzate (curdi o musulmani sunniti) hanno in larga parte accettato tale assetto. Le rivolte contro il regime a cavallo tra anni Settanta e Ottanta e dal 2011 a oggi hanno riguardato anzitutto le modalità di gestione politica del paese e le leadershíp al potere, senza tuttavia mettere seriamente in causa i confini. Ad eccezione del cosiddetto Stato islamico, attivo a cavallo tra lraq e Siria dal 2013, perfino nell'attuale contesto di guerra continuano a prevalere tra le forze siriane le rivendicazioni di unità e integrità del paese.

Nazionalismo arabo e nazionalismi

di Patrizia Manduchi

Quando si parla di nazionalismo arabo è opportuno distinguere almeno tre fenomeni, solo parzialmente distinti l’uno dall’altro: l’arabismo, il panarabismo e i nazionalismi su base locale. Con ‘arabismo’ si indica il senso di appartenenza a un contesto unitario dal Marocco all’Iraq, che si definisce gradualmente, concretizzandosi come sentimento e progetto politico nella seconda metà del XIX secolo, in contrapposizione all’ottomanismo, ideologia sviluppatasi nell’ultima fase della evoluzione storica dell’Impero ottomano. Da questa consapevolezza della propria identità araba si sviluppa, nel periodo fra le due guerre, ma soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, il panarabismo o sentimento di unità di tutti gli arabi, che avrà il suo apice con il ba‘athismo (in Siria e Iraq) e il nasserismo (in Egitto) degli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo. Da ultimo, con le acquisite indipendenze nazionali, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, emergono i nazionalismi su base locale in un’accezione molto simile a quella europea. Le tre declinazioni del concetto, che gemmano l’una dall’altra, hanno vissuto una storia caratterizzata da aspetti comuni e nello stesso tempo confliggenti.

Come ideologia il nazionalismo arabo nasce e si sviluppa soprattutto nel Mashreq, in Egitto e nella regione siriana. Alla fine del XIX secolo e negli anni immediatamente precedenti la Prima guerra mondiale comincia a manifestarsi in attività concrete con la stampa di pubblicazioni e l’attività di associazioni al Cairo, a Damasco, Beirut, Baghdad e Istanbul. Il dibattito in questa fase si articola, in sintesi, intorno alla scelta fra la completa indipendenza dall’Impero ottomano o la rivendicazione di una più ampia autonomia delle province arabe in seno all’Impero stesso. Va sottolineato che, mentre in Egitto la consapevolezza dell’arabicità e il sentimento nazionalistico nascono sostanzialmente in contesto musulmano, nella regione siriana, al contrario, da subito si evidenzia la componente cristiana come propulsiva di un’idea protonazionalista. Non è casuale il fatto che i prodromi di quella che diventerà una più matura corrente di pensiero si diffondano in questa regione: si tratta di aree culturalmente evolute, nelle quali il dominio dell’Impero ottomano era esercitato più direttamente rispetto ad altre regioni periferiche. Inoltre, il numero relativamente consistente dei non musulmani, e dei cristiani in particolare, rese più agevole la diffusione di un discorso che dava più rilevanza all’aspetto etnico-linguistico che a quello religioso.

Fra i tanti avvenimenti che hanno contribuito a tracciare l’evoluzione del nazionalismo arabo nel periodo fra le due guerre mondiali vanno ricordati almeno due avvenimenti esterni al mondo arabo che ebbero una diretta influenza sul dibattito nazionalistico. Il primo è costituito dal discorso dei Quattordici punti che Woodrow Wilson tenne davanti al Senato Usa l’8 gennaio 1918, in cui proclamava la sacralità del principio dell’auto-determinazione dei popoli in una fase storica in cui i paesi arabi lottavano per la propria indipendenza; il secondo avvenimento è la fine dell’Impero ottomano, con l’abolizione del sultanato nel 1922, che si trascina dietro il trauma della fine del millenario istituto del califfato, abolito a sua volta nel 1924 da Mustafa Kemal. Fra la metà degli anni Quaranta e la fine degli anni Sessanta il nazionalismo arabo vive il suo apogeo, un periodo scandito da tre eventi piuttosto vicini nel tempo: la creazione della Lega araba (1945), la fondazione del partito Ba‘ath in Siria (1947) e l’ascesa di Nasser in Egitto (1952).

Dopo questo periodo si assiste ad un declino inarrestabile dell’ideologia nazionalista, il cui inizio coincide con la dolorosa sconfitta nella guerra contro Israele del giugno 1967. Sintomatica della crisi dell’ideologia nazionalistica è la nascita, a Rabat nel 1969, dell’Organizzazione della conferenza islamica, la prima istituzione a utilizzare a livello internazionale un riferimento religioso esplicito. L’anno spartiacque, che segna il declino delle ideologie nazionaliste (e più in generale laiche, progressiste e socialiste) a favore della sorprendente crescita dell’islamismo radicale, è il 1979, scandito da eventi concatenati: l’anno si apre con la nascita della repubblica islamica d’Iran nel febbraio del 1979, seguita poco dopo dalla guerra (1980-1988) fra l’Iran khomeinista e l’Iraq di Saddam Hussein, e si conclude con l’invasione sovietica dell’Afghanistan (dicembre 1979) e lo scatenarsi del jihad afghano.

Questo declino del nazionalismo arabo a favore dell’islamismo è connesso al fatto che il nazionalismo arabo stesso si afferma giocando contestualmente su due registri: quello dell’arabicità e dell’islam. L’identità islamica di tipo religioso e araba di carattere etnico-culturale rappresentano le due tradizionali forme identitarie nel mondo arabo e lo sviluppo storico del nazionalismo lo testimonia ampiamente. L’islam, come cultura e religione, è stato dunque alla base del concetto di nazione nel mondo arabo e ha legittimato la nascita degli stati post-coloniali. Tuttavia oggi si assiste a una nuova, controversa, declinazione dell’identità islamica, collegata specificamente all’islamismo più estremo. La figura del jihadista globale, non legato a una causa nazionale ma combattente ovunque ci sia da combattere ‘sulla via di Dio’, rappresenta l’antitesi del militante nazionalista non solo per l’uso distorto del messaggio religioso, ma anche per il disinteresse per qualsiasi causa che possa definirsi nazionale. Il suo obiettivo è la creazione di un sedicente Stato islamico, che non è tuttavia basato sul concetto di nazione, ma su quello virtuale di umma.

L’Iraq, un destino ancora da scrivere

di Andrea Plebani

Mera invenzione nata per soddisfare gli interessi coloniali britannici o realtà statuale fondata su legami identitari e socio-culturali ben più solidi di quanto solitamente ritenuto?

Questo interrogativo ha segnato la storia dell’Iraq moderno sin dalla sua fondazione ufficiale con la proclamazione a re di Faysal ibn Husayn nel 1921. E forse anche da prima, qualora si tengano in considerazione gli accordi che tra il 1915 (carteggio McMahon-Husayn) e il 1920 (conferenza di Sanremo) scrissero e riscrissero più volte le sorti delle tre province di Bassora, Baghdad e Mosul, poi confluite all’interno dello stato iracheno. Per non parlare delle diverse ‘visioni di Iraq’ espresse nei primi decenni del XX secolo da notabili e politici autoctoni. Sayyd Talib al-Naqib, il più importante avversario di Faysal al trono, passò dal sostenere l’autonomia di Bassora ai tempi dell’amministrazione ottomana, a chiederne la gestione sotto la protezione del governo di Londra in piena Prima guerra mondiale, prima di tentare di scalare i vertici del paese ed essere messo definitivamente da parte da Sir Percy Cox.

La comunità curda ha sempre nutrito spinte indipendentistiche, esposte già durante le conferenze di Parigi e ribadite tramite una dichiarazione di indipendenza rilasciata nel 1919 da quello stesso governatore (lo shaykh Mahmud Barzanji) che gli inglesi avevano posto pochi mesi prima alla guida del ‘basso Kurdistan’. I leader religiosi delle città sante sciite hanno giocato un ruolo determinante durante la grande sollevazione del 1920, passata alla storia come una delle espressioni più chiare ed evidenti del nazionalismo iracheno.

Persino Faysal, il sovrano che contribuì più di tutti all’affermazione del moderno stato iracheno, ha finito col porsi l’interrogativo di cosa veramente fosse l’Iraq. Ne è prova evidente la valutazione dello stato del regno fatta dal sovrano nel 1933, pochi mesi prima della morte: «in Iraq non c’è ancora – e lo dico col cuore carico di dolore – un popolo iracheno, ma masse inimmaginabili di esseri umani, privi di qualsiasi idea patriottica, imbevuti di tradizioni religiose e di assurdità, senza nessun legame comune, pronti a prestare orecchio al male, inclini all’anarchia, e sempre pronti a sollevarsi contro qualsiasi governo».

Se persino Faysal nutriva dubbi sulla sostenibilità del sistema-Iraq, ha ancora senso oggi, con un paese diviso sostanzialmente in tre cantoni (governo regionale del Kurdistan a nord, sedicente Stato islamico nel nord-ovest e governo federale nel centro sud), interrogarsi sulla sua coerenza? Non sarebbe forse più semplice dare il paese per spacciato e non da ora?

Anche in questo caso la risposta non è semplice. Senza alcun dubbio l’Iraq è sull’orlo del baratro, diviso lungo linee di frattura etno-settarie così come all’interno delle sue principali comunità. Non solo, esso deve far fronte agli interessi confliggenti dei principali attori regionali (Arabia Saudita, Iran e Turchia su tutti) e a una crisi del sistema regionale (si pensi al caso siriano) che ha contribuito in misura determinante alla drammatica situazione attuale. La ‘terra dei due fiumi’, inoltre, esce da una crisi politica che si è dipanata senza soluzione di continuità sin dalla caduta di Saddam e che è uno dei fattori alla base dell’ascesa dell’Is.

Se questa veloce disamina della situazione attuale non può che far pensare a un prossimo collasso dell’Iraq così come lo abbiamo conosciuto, sarebbe però sbagliato considerarlo come nient’altro che un mosaico di nazionalità differenti tenute assieme contro natura. Al netto di una posizione curda da sempre manifestamente ostile all’unione con Baghdad, infatti, un’identità irachena è esistita e si è manifestata con forza nel corso della storia. Per oltre novant’anni la popolazione dell’Iraq ha vissuto all’interno di orizzonti socio-politici e culturali comuni. Confini spesso imposti, ma che hanno contribuito a plasmare un’identità che si è palesata in molteplici occasioni sia durante il periodo monarchico (1921-1958) sia ai tempi dei regimi repubblicani succedutisi alla guida del paese (1958-2003). Basti pensare alle speranze che avevano accompagnato i primi anni della premiership di Abd al-Karim Kassem (1958-1963), quelli della breve parentesi dell’esecutivo di Abd al-Rahman al-Bazzaz (1965-1966) e la primissima fase della presidenza di Hasan al-Bakr (1968-1979).

Persino nell’ora più buia dell’Iraq post-Saddam, quando Baghdad registrava oltre cento vittime al giorno, niente sembrava causare una reazione più rabbiosa dell’ipotesi di una partizione del paese lungo linee etno-settarie. Linee che, oggi come allora, continuano a costituire più un’astrazione che una reale possibilità, data l’intrinseca natura mista del sistema-Iraq. In quei momenti, qualora si fosse chiesto a un iracheno a quale comunità egli appartenesse, la risposta in novantanove casi su cento sarebbe stata ‘all’Iraq’.

Al netto della drammatica congiuntura attuale, quindi, la domanda che ci si dovrebbe porre non è tanto se un Iraq sia mai realmente esistito, ma se vi siano volontà politica e spazio di manovra sufficienti per dar vita a un processo di rinascita in linea con le enormi aspettative di un popolo che ha vissuto per oltre trent’anni sotto il giogo di una dittatura tra le più atroci della storia. Una dittatura che, paradossalmente, molti ora rimpiangono.

Al-Qaida, lo Stato islamico e il superamento del nazionalismo

Le organizzazioni terroristiche come al-Qaida e l’Is che sono comparse alla fine del XX secolo e hanno raggiunto l’apice del loro azione nel XXI hanno propagandato la rifondazione dello stato islamico, esplicitamente richiamandosi all’antico califfato di Medina (632-661) come al modello da ripetere. L’abolizione del califfato classico, rivendicato negli ultimi tempi dell’Impero dagli Ottomani, è avvenuta dopo la Prima guerra mondiale ed è dunque il frutto del riassetto geopolitico della regione mediorientale dovuto agli accordi Sykes-Picot del 1916 e alla dichiarazione Balfour del novembre 1917. La rivendicazione del califfato da parte di al-Qaida e dello Stato islamico ha aspetti molto opachi dovuti sia al fatto che il concetto di ‘stato islamico’ è in sé ambiguo, sia al fatto che tale rivendicazione non dispone di fondamenti giuridici. Quello di stato islamico è un concetto ambiguo perché, se uno stato che si vuole islamico è quello che si regge sulla Legge rivelata di Dio, la sharia, non si può dire che questa eventualità si sia mai presentata nella storia islamica, a parte il fatto eccezionale della Medina del Profeta e del regno di alcuni immediati successori di Muhammad, ma non tutti. Dire dunque che lo stato islamico sarebbe un modello da riprodurre imitando il Profeta volutamente trascura e cancella un’esperienza storica millenaria in cui lo stato islamico non si è mai dato, sostituito piuttosto da stati che hanno bensì cercato di applicare l’islam ma che hanno nella sostanza fallito il loro compito, anche perché non hanno potuto rivendicare una reale legittimità religiosa. D’altro canto, lo Stato islamico non può rappresentare l’autentico califfato sia perché il califfo deve essere qurayshita (cioè appartenere alla tribù del Profeta Muhammad) e dotto in scienze religiose – qualità che il sedicente Abu Bakr al-Baghdadi non possiede pur avendole millantate – sia perché il califfato è simbolo e realizzazione dell’unità e della compattezza della comunità dei credenti, non l’animatore dell’odio settario e della contrapposizione tra ‘veri’ e ‘falsi’ musulmani.

Per saperne di più

M. Campanini, Storia del Medio Oriente contemporaneo, Il Mulino, Bologna 2014.

O. Carré, Le nationalisme arabe ,Fayard, Paris 1993.

W. Cleveland e M. Bunton, History of the Modern Middle East, Westview Press, Boulder Co. 2012.

A. Dawisha, Arab Nationalism in the Twentieth Century. From Triumph to Despair, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2003.

T. Dodge, Inventing Iraq: the failure of nation building and a history denied, Columbia University Press, New York 2005.

J. Gelvin, Storia del Medio Oriente moderno, Einaudi, Torino 2009.

A. Gresh, Israele, Palestina: le verità di un conflitto, Einaudi, Torino 2015.

L. Guazzone (a cura di), I Fratelli Musulmani e gli altri. Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo, Mondadori, Milano 2015.

A. Nour, L’Orient et l’Occident: à l’heure d’un nouveau Sykes-Picot, Alam al-Afkar, Algeri 2014.

I. Pappé, Storia della Palestina moderna, Einaudi, Torino 2005.

T. Pierret, Religion and State in Syria, Cambridge University Press, Cambridge UK 2013.

E. Rogan, Gli Arabi, Bompiani, Milano 2012.

E. Rogan, The Fall of the Ottomans. The Great War in the Middle East 1914-1920, Allen Lane, London 2015.

C. Tripp, Storia dell’Iraq, Bompiani, Milano 2003 (nuova ed. inglese rivista 2007).

M. Yapp, The Making of the Modern Near East (1792-1923), Longman, London-New York 1987.