America Latina: una realta in continuo cambiamento

La fine della Guerra fredda e la logica degli schieramenti contrapposti, l’abbandono della Dottrina Monroe e il lento declino delle politiche liberiste del Washington consensus sono alcuni degli eventi che hanno scandito la perdita di influenza degli Stati Uniti sul continente. Oltre ad una emancipazione culturale degli stati latinoamericani, l’allontanamento da Washington è anche il risultato della politica estera obamiana, tutta concentrata sul quadrante Asia-Pacifico. Il quinquennio della presidenza Obama è stato il periodo di maggiore assenza di Washington dall’America Latina, e anche l’aiuto verso determinati paesi amici, Cile e Colombia su tutti, è stato sostituito da un generico appoggio allo sviluppo dei processi democratici. Gli Stati Uniti danno l’idea di aver deliberatamente perso la loro influenza sull’area anche se tuttora restano l’unico soggetto in grado di intervenire militarmente, in tempi brevi, nel quadrante latinoamericano.

L’egemonia politica del Brasile ha favorito la fluidità degli equilibri geopolitici dell’area, Brasilia mantiene buoni rapporti con gli Stati Uniti, un grande interscambio economico con la Cina, una forte affinità culturale con l’Europa e allo stesso tempo persegue una affermazione in politica internazionale con un frenetico attivismo diplomatico. Il Brasile riesce spesso a mediare tra il blocco liberista, orfano del pieno appoggio di Washington, e il blocco bolivariano, spesso fermo su posizioni populiste.

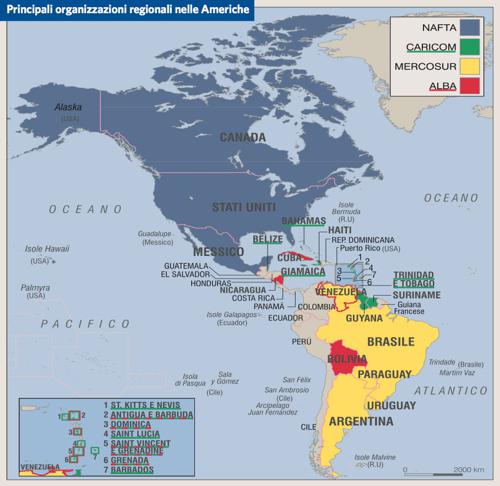

Un ruolo inedito quello di Brasilia, sino ad oggi ricoperto sempre dagli Stati Uniti, che passa sopratutto per i processi di integrazione regionale e in particolare sulla capacità futura dell’Unasur (Unione delle nazioni sudamericane) di rappresentare gli interessi di tutto il continente. Joel Kotkin, docente alla Chapman University della California, disegnando il nuovo mappamondo dell’America Latina ha infatti diviso il continente in tre blocchi concettuali distinti: un’area ‘liberalista’ composta da Messico, Cile, Perù, Colombia e Costa Rica; un’altra ‘bolivariana’ in cui ha incluso Argentina, Bolivia, Venezuela, Cuba, Ecuador e Nicaragua; infine, un’area costituita da ‘un paese a sé’, il Brasile, che contando su numeri troppo grandi rispetto a quelli degli altri partner continentali (in termini di popolazione, territorio, esercito, sistema economico) si profila come uno stato che ambisce a definire, nel breve termine, un ruolo da leader regionale e, nel medio termine, a imporsi quale grande potenza a livello mondiale.

Rispetto al passato lo scenario politico latinoamericano presenta una principale discontinuità: la relativa perdita di influenza degli Stati Uniti nel continente. Se fino agli anni Novanta qualsiasi analisi geopolitica sul Sudamerica doveva necessariamente confrontarsi con l’evidente presenza dell’egemonia statunitense e con gli interessi di Washington in merito alla promozione del libero mercato e dello sviluppo economico nella regione, ancora nel primo decennio del 21° secolo la politica estera statunitense ha continuato a esercitare un’importante influenza su molte scelte dei singoli paesi.

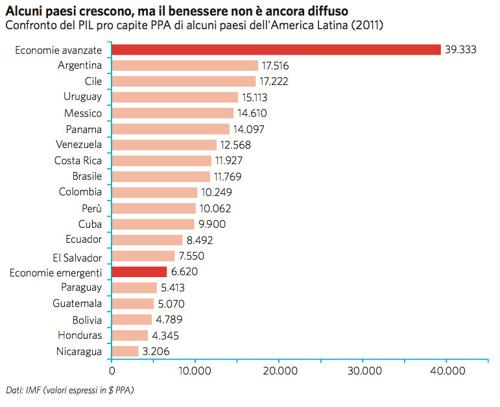

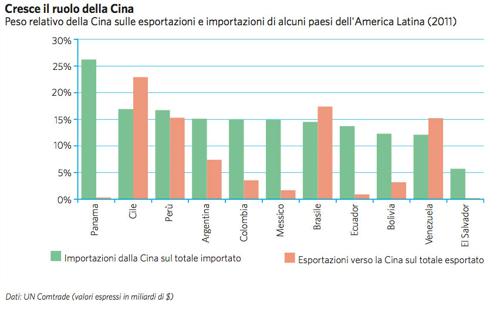

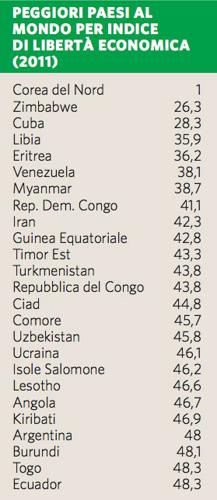

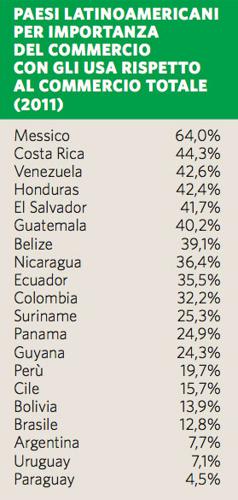

Nell’ultimo triennio, al contrario, gli equilibri sembrano profondamente mutati, in quanto le indicazioni americane non hanno più il peso di prima, parallelamente ad una bilancia degli scambi commerciali che si è riequilibrata grazie alle relazioni coltivate con nuovi attori. L’indicatore politico di questa svolta parziale è stato il successo elettorale in quasi tutti gli stati dell’area, con la significativa eccezione del Cile, di coalizioni di sinistra o di centro-sinistra, che hanno trovato una fonte di legittimazione importante agli occhi dei cittadini nella contestazione del cosiddetto Washington consensus. La definizione coniata nel 1990 dall’economista John Williamson consiste in una serie di politiche economiche che secondo gli analisti statunitensi avrebbe dovuto creare le condizioni per favorire la sviluppo di tutte le nazioni. L’espressione prende il nome dalla capitale che ospita le sedi delle istituzioni e degli organismi internazionali, Fondo monetario internazionale (Imf), Banca mondiale e Banca del tesoro degli Stati Uniti, che ispirarono le linee guida della teoria: liberalizzazione finanziaria, eliminazione dei dazi per le importazioni, eliminazione dei settori di mercato in perdita e in generale ridimensionamento del ruolo dello stato nelle scelte economiche e di programmazione a favore delle leggi di mercato. L’approccio neoliberista degli Stati Uniti in Sudamerica negli anni Novanta del 20° secolo è legato a questa definizione, spesso in maniera critica. Il Washington consensus è stato accusato di aver impoverito ulteriormente lo stato sociale nel continente sudamericano e di aver generato diseguaglianza economica e povertà, in particolare favorendo le disparità all’interno della società. Nell’ultimo decennio nuovi attori si sono affacciati nel continente latinoamericano, minando l’influenza economica di Washington. La Cina si è recentemente attestata quale primo partner commerciale del Brasile, sostituendosi proprio agli Stati Uniti. Il commercio tra Cina e America Latina è aumentato nell’ultima decade con la percentuale del 30% annuo. Gli scambi commerciali sono fino ad ora concentrati tra il gigante asiatico e il Brasile, il Cile, il Perù e l’Argentina, risultando legati soprattutto al commercio di materie prime (rame, soia, zucchero e piombo). I rapporti commerciali con la Cina hanno permesso al Brasile, all’Argentina e al Perù di minimizzare la crisi globale e i rischi del cosiddetto Dutch disease, sebbene in altri casi, come quello del Messico e del Guatemala, il confronto con le merci asiatiche ha danneggiato il settore secondario.

Il Brasile

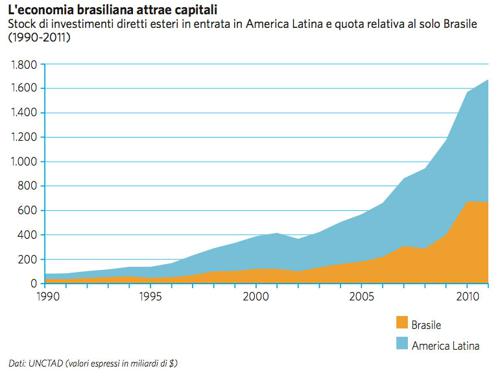

Mentre Washington si occupava perlopiù delle instabili repubbliche centroamericane, della guerra al narcotraffico e degli accordi di libera circolazione di merci tra gli stati dell’area, il Brasile si è affermato quale stato emergente, costruendo un modello di sviluppo solido. Il Brasile, superando l’Italia per pil nel 2010, attestandosi quale settima economia mondiale e, secondo le stime di Goldman Sachs, candidandosi a diventare la quinta nel 2014 è una delle economie mondiali in maggiore sviluppo.

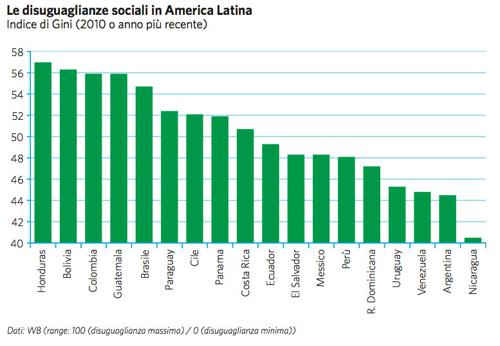

Un vero e proprio boom economico, paragonabile a quello italiano degli anni Sessanta, con una crescita costante dei salari minimi del 12% nel 2009 e del 9,7% nel 2010 e un conseguente aumento dei consumi e un progressivo abbattimento delle enormi diseguaglianze sociali del paese. L’indice Gini, un coefficiente che misura l’indice di distribuzione della ricchezza partendo da un massimo di diseguaglianza di 1 per arrivare allo 0 con la perfetta distribuzione del reddito, nel caso del Brasile è diminuito dallo 0,59 del 1995 sino allo 0,52 del 2010, avvicinandosi al dato argentino. Si tratta di un grande successo per un paese di 200 milioni di abitanti che partiva da una condizione di base caratterizzata dalla presenza di profonde disparità sociali, ma che sta perseguendo, oltre alla crescita economica e alla democratizzazione delle istituzioni, anche la via della riduzione delle ineguaglianze. Il Brasile è lo stato tra i cosiddetti paesi Brics in maggiore sintonia con le democrazie occidentali e all’interno delle nuove economie emergenti rappresenta un alleato ideale per l’Unione Europea e per gli Stati Uniti, anche grazie alla solida cultura di impronta europea del paese. Brasilia ha sfruttato la crescente importanza economica per acquisire una maggiore influenza internazionale, rappresentando spesso gli interessi e le istanze dei paesi in via di sviluppo. L’obiettivo dichiarato del seggio permanente alle Nazioni Unite è stato perseguito dal Brasile attraverso un’azione di persuasione nei confronti di tutti i paesi latinoamericani, inclusi il Venezuela di Chávez e la Bolivia di Morales, ma anche sposando posizioni inedite e scomode come la tentata mediazione sul nucleare iraniano insieme alla Turchia o il supporto delle rivendicazioni palestinesi. Il complesso di queste azioni è volto al conseguimento di un ruolo di leadership sul continente, che, tuttavia, risulta oggetto di contestazione da parte di molti attori dell’area.

L’area liberista

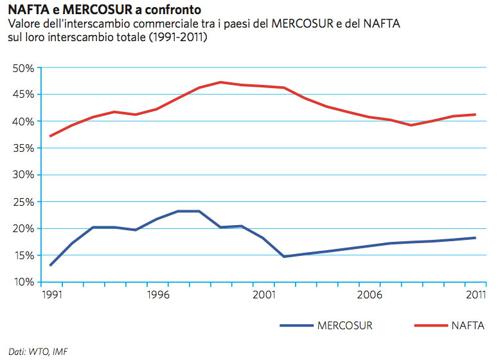

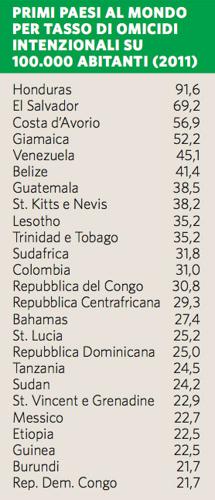

La cosiddetta area liberista è composta da stati molto diversi tra loro: Messico, Cile, Perù, Colombia e Costa Rica. Questo gruppo di paesi mantiene un rapporto con gli Stati Uniti basato su una condivisione di interessi in materia economica e di sicurezza. Messico e Brasile insieme rappresentano il 50% della popolazione dell’America Latina e un terzo del pil dell’area. Se il futuro di Brasilia sembra proiettato verso una affermazione politica internazionale e un consolidamento dello sviluppo economico, l’altro grande attore dell’America Latina è ancora fortemente vincolato dal rapporto preferenziale con gli Stati Uniti. L’ingresso nel North American Free Agreement (Nafta) con Washington e il Canada nel 1994 ha comportato, d’altronde, l’inevitabile abdicazione alla possibilità di porsi alla guida politica dell’America centrale, se non dell’intera America Latina, spostando l’asse dei propri interessi e delle proprie preferenze verso l’area settentrionale del continente e rinunciando a partecipare alle organizzazioni internazionali latinoamericane come il Mercosur. La relazione tra Città del Messico e Washington, tuttavia, non è necessariamente sbilanciata in favore della seconda, ma si presenta piuttosto sotto le vesti di una dipendenza reciproca, visto il forte peso nella politica statunitense dell’elettorato di origine messicana e l’importanza del controllo della frontiera tra i due paesi. Nel 2012 il Partido Revolucionario Institucional (Pri) è tornato al potere dopo dodici anni di assenza dal governo, promettendo una serrata guerra al crimine organizzato e la creazione di condizioni ottimali per favorire la crescita economica. Il partito di Enrique Peña Nieto ha governato continuativamente per 71 anni, dal 1929 al 2000, ed ora si trova ad affrontare una serie di scelte per il futuro del paese. Il Messico non ha saputo colmare le enormi differenze sia geografiche che sociali presenti al suo interno, che restano il maggiore ostacolo al suo sviluppo economico: se una parte del paese è assimilabile agli Stati Uniti per qualità di vita, un’altra si trova nelle mani di gruppi criminali organizzati; se l’andamento commerciale nazionale vive una fase di forte ripresa ed è stato solo marginalmente toccato dalla crisi globale, nelle zone rurali persiste un’economia di sussistenza; se la sua proiezione internazionale è molto debole, la sua capacità di influenzare le scelte politiche americane resta consistente.

Il blocco bolivariano

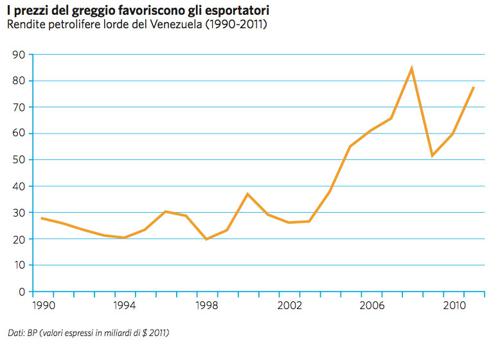

Il bilanciamento rispetto all’area liberista arriva dal blocco bolivariano, un vero e proprio punto di riferimento per le istanze contrarie al liberismo che ha permesso per la prima volta un aggregazione politica anticapitalista. Il blocco bolivariano, guidato dal presidente venezuelano Hugo Chávez, ha scompaginato gli equilibri dell’America Latina e negli anni è divenuto un simbolo mondiale per una sinistra post-marxista e fortemente avversa alle politiche statunitensi. Il progetto di integrazione regionale Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), le elezioni di Rafael Correa in Ecuador e di Evo Morales in Bolivia, l’incondizionato supporto economico di Cuba e l’inedito asse politico con l’Argentina rappresentano alcuni tasselli della politica bolivariana nel continente. Gli alti costi del greggio e il conseguente aumento del potere geopolitico venezuelano hanno permesso a Chávez di sostenere economicamente alcuni stati dell’area e molti movimenti politici latinoamericani. Il futuro del blocco bolivariano, tuttavia, sembra identificarsi con il presidente venezuelano, e la sua uscita di scena rischia di minarne la solidità futura. La sua indiscussa leadership nell’Alba, la dipendenza economica di molti stati dal Venezuela e la mancanza di una possibile successione alla presidenza venezuelana rendono il futuro dei paesi membri eccessivamente legato alle dinamiche politiche venezuelane. L’Argentina di Cristina Kirchner, dal canto suo, ha improntato una politica estera di stampo neo-populista, costituita da una miscela di revanscismo nazionale e rivendicazioni sociali. La privatizzazione della compagnia petrolifera Ypf, di proprietà della spagnola Repsol, e le polemiche in occasione del trentennale della guerra delle Falkland-Malvinas costituiscono i momenti salienti dell’aggressiva politica estera di Buenos Aires nel 2011. La recente declassazione dell’Argentina da parte dell’agenzia di rating Fitch dalla classe B a quella CC, e la condanna di un tribunale statunitense al pagamento di 1,33 miliardi di dollari per rifondere le perdite dei mancati scambi dopo il default del 2001 costituiscono degli indicatori della percezione internazionale delle politiche di Buenos Aires, esprimendo la sfiducia dei mercati nella capacità di ripresa della repubblica sudamericana. Entro il 2013 l’Argentina dovrà rifondere più di 3 miliardi di dollari ed un eventuale mancato pagamento potrebbe innescare un nuovo default, con conseguenze disastrose anche per gli altri paesi del continente.

I nodi cruciali per il futuro sono rappresentati dalle enormi possibilità dell’economia brasiliana e dall’accettazione – o meno – degli altri stati dell’area del ruolo di leader regionale di Brasilia, ma anche dal ruolo dell’Alba come fattore di bilanciamento nella geopolitica del continente.

Scenari futuri

Brasile, Messico e Venezuela sono gli attori principali delle dinamiche politiche dell’area ma i nuovi scenari, slegati da una eccessiva dipendenza degli Stati Uniti, e le frequenti interazioni con le economie emergenti nel mondo hanno permesso a stati con una proiezione internazionale più debole di acquisire una dimensione commerciale e politica forte nella regione. L’America Latina è tornata ad essere un laboratorio politico e sociale anche con l’inedito socialismo coniugato con le esigenze del mercato dell’Uruguay di José Mujica, le felici sperimentazioni nell’ecosostenibilità della Costa Rica e la crescente importanza dell’ideologia nativista nel continente. Alla ricerca di una sintesi tra l’influenza prima europea poi statunitense, la cultura indio-americana e le esigenze di un’economia globale, per superare la definizione di ‘estremo occidente’ coniata da Alain Rouquié.

Per saperne di più

Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) (2012) Sipri Yearbook 2012. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford.

R. Aron (1962) Paix et guerre entre les nations, Paris ; tra. it. Pace e guerra tra le nazioni, Milano 1970.

M.G. Bastos Lima (2012) An Institutional Analysis of Biofuel Policies and Their Social Implications, United Nations Research Institute for Social Development, Ginevra.

A. Calabrò, C. Calabrò (2011) Bandeirantes. Il Brasile alla conquista dell’economia mondiale, Roma-Bari.

V. Castronovo (2007) Piazze e caserme. I dilemmi dell’America Latina dal Novecento a oggi, Roma-Bari.

R. Crandan (2008) The United States and Latin America After Cold War, Pittsburgh.

O. Dabène (2009) The Politics of Regional Integrations in Latin America: Theoretical and Comparative Explorations, New York.

M. Di Ruzza (2011) L’America Latina sulla scena globale, Soveria Mannelli.

L. Giraudo (2009) La questione indigena in America Latina, Roma.

P. Khanna (2008) The Second World. Empires and Influence in the New Global Order, New York; trad. it. I tre imperi. Nuovi equilibri globali nel 21° secolo, Roma 2009.

H. Kissinger (1994) Diplomacy, New York; trad. it. L’arte della diplomazia, Milano 1996.

F.J. Rosenberg (2006) The Avant-Garde and Geopolitics in Latin America, Pittsburgh.

A. Rouqié (2000) L’America Latina, Milano.

C. Sabatini (2012) Rethinking Latin America, «Foreign Affairs», 91, 2.

L. Zanatta (2010) Storia dell’America Latina contemporanea, Roma-Bari.

Il Brasile e l’egemonia regionale

di Paolo Magri

Per decenni è stato il ‘paese del futuro’. Immenso e popolato, ricco di materie prime e politici ambiziosi in grado di articolare visioni e simboli (uno per tutti: Juscelino Kubitschek e la nuova capitale costruita in cinque anni) di un ‘futuro’ che è sembrato divenire, di volta in volta, presente: lunghe fasi di crescita ‘cinese’ alle quali però – alle prime incertezze dell’economia mondiale – seguivano crolli repentini, con fughe di capitale, inflazione, disoccupazione, instabilità che riportavano il Brasile ad essere, inesorabilmente, il ‘paese del futuro’.

Negli ultimi due decenni qualcosa è cambiato. Archiviate le due presidenze di transizione (Sarney e Collor/Franco) dopo il ritorno alla democrazia nel 1985, il paese ha beneficiato di un periodo di stabilità e ‘normalità’ politica senza precedenti con i due mandati consecutivi di F. Henrique Cardoso e Luiz Inácio da Silva, detto Lula.

Con il rigore del primo (1995-2002), il presidente ‘sociologo’ eletto con una coalizione di partiti di centro-destra, il paese liquida l’inflazione e migliora, con l’adozione delle pesanti misure imposte dal Fondo monetario internazionale, tutti i principali indicatori macroeconomici. Le conseguenze sociali – sui ceti più deboli, il proletariato delle grandi città e delle zone semiaride del nord e del nord-est – delle politiche adottate portano al potere nel 2003 Lula, operaio autodidatta, ex sindacalista e oppositore dei militari, candidato (perdente) in ogni elezione presidenziale dopo la dittatura.

Vince Lula, vince il Pt (Partido dos Trabalhadores) con una variegata coalizione di partiti di sinistra e di centro e un programma incentrato sulla lotta alla povertà e alle spese sociali che echeggia il chavismo venezuelano e preoccupa mercati e istituzioni finanziarie internazionali. Contro ogni previsione, nel suo primo mandato Lula fa propria la politica di rigore del suo predecessore, portando a termine il risanamento delle finanze pubbliche. Rieletto nel 2007, e favorito dalla fase espansiva dell’economia mondiale, introduce invece con determinazione efficaci politiche di contrasto alla povertà e, in particolare, il ‘Programa Bolsa Família’, attraverso il quale eroga sussidi a 12 milioni di famiglie a condizione che garantiscano la regolare scolarità dei figli.

La rapida crescita dei consumi interni per l’accresciuto potere di acquisto di una fascia significativa della popolazione (nei due mandati di Lula anche il salario minimo si rivaluta del 100%) si accompagna così alla forte domanda di materie prime trainata dall’espansione degli altri emergenti, Cina in primis. Riappare così ‘il paese del futuro’, con tassi di crescita medi tra il 2005 e il 2010 di circa il 4%; il raddoppio del pil in cinque anni, con il conseguente sorpasso di Italia (nel 2010) e Regno Unito (nel 2011); una fase espansiva simile a quella sperimentata negli anni Sessanta e Settanta ma, a differenza del passato, costruita su basi più solide. Una crescita senza indebitamento, innanzitutto: il debito pubblico, nonostante le spese sociali e i piani di investimento, rimane stabilmente sotto il 70%, mentre aumentano le riserve valutarie e viene addirittura creato un fondo sovrano per la gestione di eventuali difficoltà congiunturali. Senza debito e meno dipendente da risorse energetiche esterne (l’altro, storico tallone d’Achille dell’economia brasiliana) grazie alla produzione di 16 miliardi di litri di etanolo e alla scoperta di ingenti riserve petrolifere marine (il ‘pre-sal’) che renderanno fra pochi anni il paese autosufficiente.

Lula capitalizza questi suoi risultati internamente (con livelli di approvazione vicini all’80%, nonostante le accuse di corruzione al Pt e ai suoi principali collaboratori) e, soprattutto, in ambito internazionale. In un continente attraversato dalla contrapposizione fra liberismo e assistenzialismo bolivariano, si propone come l’artefice di un modello che coniuga rigore e rispetto delle regole del mercato e politiche sociali di contrasto alla povertà. Ad un mondo che assiste al costante aumento della diseguaglianza sociale sia nei paesi in espansione che in quelli in recessione, presenta una economia che cresce riducendo l’indice di Gini (da 0,59 nel 1995 a 0,52 nel 2010) e fa uscire dalla soglia di povertà 28 milioni di persone (il doppio della popolazione del Cile) che vanno ad ingrossare la classe C, il ceto medio, che raggiunge il 50% della popolazione nel 2011. Con queste credenziali consolida la leadership brasiliana in America Latina (aiutato dallo scarso interesse per il continente delle amministrazioni Bush e Obama); ritaglia un ruolo di rilievo in Africa, riallacciando rapporti politici ed economici con i paesi di provenienza dei milioni di schiavi giunti nel paese durante tre secoli; intrattiene un rapporto privilegiato con Europa ed Usa, facilitato anche dall’ingresso nel neo-costituito G20; gioca un ruolo attivo nei Brics quando il blocco economico avvia, con l’istituzione dei vertici periodici dei capi di stato, i primi tentativi di coordinamento politico e, sfruttando abilmente la specificità brasiliana di ‘crescita + democrazia’, candida il Brasile alla leadership dell’intero gruppo degli emergenti in tutti i principali negoziati globali, dal trade all’ambiente.

L’elezione alla presidenza di Dilma Rousseff – nel 2010, alla scadenza del secondo mandato di Lula – è un ulteriore indicatore della ‘eccezionalità’ (o normalità) brasiliana di questi due ultimi decenni. Donna (come la Kirchner e la Bachelet, ma né moglie né figlia di politici affermati); con un profilo tecnico e poco carismatica, in un continente non certo insensibile al populismo; figlia di emigranti bulgari con un passato da ‘guerrigliera’ durante la lotta alla dittatura, Dilma Rousseff sembra incarnare la terza fase di un ciclo politico ideale del nuovo Brasile. Prima il rigore e l’accumulo (Cardoso), poi la spesa sociale e il sostegno ai consumi (Lula) e infine la razionalizzazione e gli investimenti in infrastrutture (di cui il paese continua ad essere gravemente carente). Sembrano esserci tutte le condizioni: come ex ministro della Casa Civil di Lula (di fatto un primo ministro) e diretta responsabile del Programma di accelerazione della crescita (il piano di investimenti Pac 1 e Pac 2) la Rousseff ha una conoscenza completa dei meccanismi di funzionamento della macchina governativa e delle criticità del paese (in primis l’elevata corruzione nel settore degli appalti pubblici), che può affrontare con le adeguate credenziali non essendo mai stata sfiorata dagli scandali che hanno coinvolto significativi esponenti del Pt.

Eppure qualche ingranaggio del ‘paese del futuro’ si è inceppato.

La lotta alla corruzione, perseguita con tenacia (otto ministri ‘licenziati’ nei primi due anni del suo mandato) le assicura popolarità fra la popolazione (oltre il 70%), ma complica la gestione politica dell’ampia coalizione governativa che la sostiene (nove partiti, oltre al Pt) bloccando molti degli interventi di razionalizzazione e riforma necessari: la riforma delle pensioni pubbliche (varata solo per i nuovi assunti), quelle del mercato del lavoro e della fiscalità; la legge ambientale; quella sulla ripartizione delle royalty del petrolio, che vede contrapposti gli appetiti degli stati produttori (i più ricchi del Brasile) e quelli degli altri stati. Il piano di investimenti (750 miliardi di dollari entro il 2016) avanza a fatica – come peraltro le opere per i Mondiali di calcio del 2014 e delle Olimpiadi del 2016 –, soffocato dalle lentezze della macchina burocratica (federale, statale e municipale) o – come nel caso delle estrazioni petrolifere o degli interventi per porti, aeroporti e autostrade – da normative a tutela delle imprese nazionali che scoraggiano l’afflusso di investimenti stranieri.

Anche l’export di materie prime e manufatti incontra difficoltà crescenti con la perdurante stagnazione del mercato europeo e americano e i primi rallentamenti di Cina, India e degli altri emergenti; la forte rivalutazione del real sino a fine 2010, a causa dell’afflusso di capitale speculativo per beneficiare degli alti tassi di interesse brasiliani, accresce le difficoltà sui mercati. Negli ultimi 15 mesi la Banca centrale ha costantemente ridotto i tassi, portandoli al 7,25% (record storico interno), ma in presenza di analoghi interventi da parte delle banche centrali dei principali blocchi economici (la cosiddetta ‘guerra dei cambi’, ripetutamente denunciata dal ministro dell’economia Guido Mantega) il real si è indebolito meno di quanto atteso, mentre gli effetti della politica espansiva si sono fatti sentire sull’inflazione, superiore al target del 4,5% della Banca centrale.

Ciò che più preoccupa è però il rallentamento della crescita, nonostante il piano di investimenti e nonostante la politica monetaria espansiva: solo l’1% nel 2012, con un misero 0,6 nel terzo quadrimestre (la metà delle previsioni del governo). Troppo poco per un paese che aspira alla guida dei paesi in crescita. Troppo poco per Dilma Rousseff per garantirsi la rielezione nel 2014, nonostante l’altissima popolarità attuale. Troppo poco per rassicurare i Brasiliani che il futuro è davvero arrivato, per sempre.

Dutch disease: il ‘male olandese’

Alla fine degli anni Settanta la rivista «The Economist» parlò di Dutch disease per descrivere il calo registrato dal settore manifatturiero nei Paesi Bassi in seguito alla scoperta di ingenti risorse naturali e al parallelo afflusso massiccio di valuta estera, che provocarono una riduzione delle competitività dei prodotti olandesi sui mercati internazionali. Di recente tale immagine è stata utilizzata per spiegare una tendenza che si sta pericolosamente insinuando nel sistema economico brasiliano.

Bioetanolo, il motore del boom brasiliano

Con il termine biocarburante si intende un propellente ottenuto dalle biomasse, quindi canna da zucchero ma anche grano, mais, soia e bietola, tra gli altri. I primi esperimenti brasiliani nel campo dei biocombustibili risalgono al 1930, e negli anni Settanta è stato adottato un programma governativo per soppiantare i combustibili fossili con l’alcool della canna da zucchero. Il principale interesse del Brasile consisteva nel conquistare l’indipendenza energetica dai paesi esportatori, Venezuela su tutti, ma anche nella creazione di un mercato interno per i tanti coltivatori danneggiati dal crollo del prezzo dello zucchero in quegli anni. Il programma diede risultati soddisfacenti da molti punti vista, ma con il ribasso dei prezzi del greggio i consumatori brasiliani, stanchi delle scarse prestazioni dei veicoli alimentati ad alcool, decretarono il fallimento del bioetanolo sin dalla fine degli anni Ottanta. Nel 2000 l’uscita sul mercato delle cosiddette macchine Flex, alimentate sia con bioetanolo che con benzina, diede un grande slancio all’uso dell’alcool come carburante. Gli investimenti brasiliani sull’uso di alcool da canna come combustibile ha dato risultati insperati; oggi il 90% dei veicoli venduti in Brasile permettono l’uso di bioetanolo. La vertiginosa crescita del prezzo dei carburanti fossili, l’attenzione sempre maggiore verso le tematiche ambientali e la peculiare morfologia del territorio brasiliano sono i fattori che ne hanno decretato il grandissimo successo. La recente scoperta di ingenti riserve petrolifere nella acque territoriali brasiliane potranno probabilmente permettere al paese di diventare un esportatore di greggio, ma il vero motore energetico del miracolo brasiliano è l’etanolo da canna da zucchero. Il 16% del consumo di energia del paese è infatti coperto dall’etanolo, che ha già sorpassato l’energia idroelettrica. Tuttavia, l’uso della canna da zucchero per fini energetici è tuttora duramente contestato da una parte dei movimenti ambientalisti. Le accuse vengono mosse per vari motivi: innanzitutto, il bioetanolo viene individuato come il responsabile dell’aumento del prezzo del mais e più in generale delle risorse alimentari. Alcuni scienziati sostengono poi che, considerando tutto il processo di lavorazione, il bioetanolo non riduca le emissione di carbonio dannose per l’ecosistema. La produzione estesa di canna da zucchero in vaste aree del paese suscita poi frequenti allarmi sul disboscamento della foresta amazzonica. Negli Stati Uniti è in corso una forte offensiva mediatica contro l’etanolo prodotto da mais e questa campagna ha avuto delle ripercussioni anche sul biocombustibile prodotto da canna da zucchero. L’impatto sull’ecosistema della coltivazione della canna da zucchero brasiliana è notevolmente inferiore a quello del mais e il 95% del biocarburante del paese sudamericano viene proprio dalla canna. I difensori del bioetanolo ricordano spesso che la stragrande maggioranza della coltura della canna avviene in aree dedicate all’allevamento bovino e che nello stato di Amazzonia non sono rilevati avanzamenti di piantagioni di canna. La coltivazione di soia, invece, sta fornendo uno stimolo al disboscamento amazzonico e la sovrapposizione mediatica soia-canna genera spesso degli equivoci. I fautori del bioetanolo spiegano la crescita del prezzo delle materie prime alimentari, soia e mais in particolare, con le speculazioni finanziare legate al fenomeno del land grabbing dei paesi asiatici. La percentuale di terra coltivata per fini energetici, che ammonta a 10 milioni di ettari divisi principalmente tra Stati Uniti e Brasile, risulta ininfluente di fronte a 1,2 miliardi di ettari dedicati all’agricoltura nel mondo. La filiera produttiva del bioetanolo da canna presenta delle effettive emissioni di anidride carbonica, ma sostanzialmente inferiori alla lavorazione del mais. Per la lavorazione gli stabilimenti brasiliani usano in stragrande maggioranza energia prodotta internamente, rendendo il processo quasi neutro nelle emissioni – a differenza della lavorazione del mais, che necessita petrolio o carbone. I dubbi sollevati dagli ambientalisti riguardano anche l’eticità della coltura a scopi energetici, e un grande quesito è rappresentato dalle sperimentazioni sugli alimenti geneticamente modificati legati proprio alla selezione delle sementi destinate a produrre combustibile. Per il paese sudamericano il bioetanolo rappresenta anche un importante comparto economico, in cui Brasilia ha investito fortemente: nel 2012 sono entrate in funzione 90 raffinerie nel centro-sud, mentre i progetti, e i fondi destinati ai progetti, nel settore ammontano a 17 miliardi di dollari. Un’espansione economica di cui stanno beneficiando principalmente i grandi gruppi economici: la coltivazione della canna ha creato occupazione negli scorsi anni, ma la qualità dei lavori resta bassissima. I coltivatori ricorrono spesso a manodopera stagionale, favorendo così la disgregazione dei nuclei familiari, e le condizioni sociosanitarie sono a livelli molto bassi. I coltivatori di canna da zucchero sono principalmente grandi proprietari terrieri: solo questi riescono ad essere competitivi in un settore in enorme crescita e tutte le piccole e medie aziende sono costrette a cedere le loro terre ai grandi gruppi. Tuttavia, queste condizioni sono proprie della società rurale brasiliana e non ci sono elementi per indicare nella coltivazione della canna a scopi energetici un motivo di accrescimento delle differenze sociali o di peggioramento delle condizione della povertà rurale. Brasilia ha varato dei piani per lo sviluppo della produzione di canna basati sull’esenzione fiscale , e linee di credito agevolato presso i principali istituti bancari, di cui hanno però beneficiato i grandi gruppi economici a scapito dei ceti più deboli. Dal 2004 il piano Pnpb (Programa nacional para produção e uso do biodiesel) è attivo per rimpiazzare il diesel con il bioetanolo; una parte del programma prevede un coinvolgimento dei piccoli proprietari nella filiera produttiva, attraverso il versamento di una quota parte dei profitti delle aziende leader. Il grande sviluppo della coltivazione della canna sino ad oggi ha alimentato le grandi necessità energetiche di un paese in grande sviluppo economico, ma per il futuro prossimo potrebbe anche costituire un’enorme risorsa per l’abbattimento delle gravi differenze sociali del paese.

Gli Stati Uniti e il progetto Alca

Il progetto Área de Libre Comercio del las Américas (Alca), o Free Trade Area of the Americas (Ftaa), è nata nel 1991 su proposta del presidente George W. Bush con l’ambizione di creare un mercato dall’Alaska a Capo Horn. La proposta, che ricordava la kennediana ‘Alleanza per il progresso’, mirava allo sviluppo economico del continente sudamericano per sostenere lo sviluppo e la libera circolazione delle merci. Secondo il pensiero liberista dominante a Washington in quegli anni, la crescita economica e la diffusione di un benessere generale avrebbe costituito uno strumento per garantire la stabilità politica e sociale dell’area. Gli Stati Uniti erano convinti che una liberalizzazione economica multilaterale costituisse l’elemento essenziale per un incremento degli scambi commerciali tra il Nord e il Sud del continente. L’iniziativa statunitense si scontrò tuttavia con la diversità delle economie di mercato delle varie nazioni coinvolte, e in particolare nel settore agricolo Argentina e Brasile si opposero frequentemente alle proposte di Washington. La strategia statunitense di negoziare e cercare l’inclusione dei paesi minori, per poi garantirsi l’appoggio del Brasile e dell’Argentina, si rivelò inadeguata. Le nazioni del Mercosur decisero di stipulare accordi con India, Messico, Perù e Colombia. L’ingresso del Venezuela nel Mercosur e soprattutto il grande interscambio tra Cina e Sudamerica nell’ultimo decennio hanno modificato profondamente gli equilibri degli scambi commerciali, decretando un sostanziale fallimento del progetto di ispirazione statunitense.

Il Mercosur

I processi di integrazione regionale in America Latina hanno preso il via sin dagli anni Sessanta, ma è solo dal 1991 che numerosi stati hanno dimostrato una forte volontà di creare degli organismi volti a favorirne i rapporti sia economici che politici. Dagli anni Novanta il continente americano ha cercato la via della pacificazione, un percorso lungo e tortuoso dopo decenni di guerre e contese territoriali. La sottoscrizione nel 1991 da parte di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay del trattato per il Mercado Comun del Sur (Mercosur) è il primo passo verso l’emancipazione politica ed economica dagli Stati Uniti, tanto che l’iniziativa nasce proprio in concomitanza con il progetto di Washington di creare una zona di libero commercio delle Americhe. Il Mercosur ha propiziato un forte incremento degli scambi commerciali tra i vari paesi nei primi anni dell’accordo, tanto che le esportazioni interne al gruppo passarono da 1,9 miliardi di dollari nel 1985 a 10 miliardi di dollari nel 1993, con un incremento del 420%. Ma la crisi finanziaria di fine decennio ha messo in evidenza la debolezza del trattato, fatto riemergere le dispute territoriali e le controversie commerciali tra gli stati membri così come lo scontro tra gli interessi degli stati più industrializzati e quelli con un’economia prevalentemente agricola. Il Cile, volendo conservare la piena indipendenza in materia economica, si è sempre rifiutato di aderire all’accordo, pur firmando nel 1996 un accordo quadro per una zona di libero scambio. Il Mercosur ha tratto una nuova linfa dall’elezione presidenziale in Brasile di Lula nel 2002 e soprattutto dall’ingresso del Venezuela, sancita nel 2012 dopo un lungo e tortuoso percorso osteggiato da parte del parlamento brasiliano prima e soprattutto dal veto paraguayano.

Il Venezuela di Chávez

di Francesca D’Ulisse

Comunque li si voglia considerare, i quattordici anni di presidenza di Hugo Chávez in Venezuela hanno segnato un paese e gli equilibri geopolitici di un intero continente, l’America Latina. D’altra parte, è la stessa storia del Venezuela, controcorrente rispetto al resto dell’America Latina, a spiegare il trionfo chavista del 1998. Dopo una fase di 40 anni di relativa stabilità istituzionale, iniziata nel 1958 con il ‘Pacto de Punto Fijo’ (un accordo che stabiliva alcune regole condivise a difesa dello stato democratico: libere elezioni e diritto a governare per il partito maggioritario, difesa della Carta costituzionale e programmi di governo largamente condivisi tra i partiti), il paese si trovava a vivere una crisi economica che si accompagnava a una profonda crisi sociale e a un sistema politico e partitico fortemente screditato. Il declino economico si traduceva in un costante calo del pil e nel conseguente impoverimento delle classi meno abbienti. A questo si univa un’inflazione fuori controllo che erodeva i salari e i risparmi dei tanti a reddito fisso. Quando Chávez arriva al governo del paese, la povertà raggiungeva il 60% della popolazione e tra questi poveri circa un 50% era affetto da povertà estrema. Negli anni Settanta il paese aveva beneficiato dell’aumento del prezzo del petrolio (che passò dai 2 dollari del 1970 ai 36 di quattro anni dopo), ma invece di un uso saggio e oculato degli introiti si erano verificate preoccupanti distorsioni: l’aumento della burocrazia, l’uso privato delle sempre maggiori risorse pubbliche, la corruzione della classe dirigente e di quella politica erano diventate la regola. Le collusioni tra politica e affari travolgevano ormai il sistema e per imbrigliare il consenso si erano create imprese parastatali inefficienti, corrotte e per lo più inutili. L’incapacità della classe dirigente di immaginare per il paese qualcosa di diverso da una ‘petroeconomia’ mostrava tutti i suoi limiti, come ovvio, nel momento in cui il prezzo del greggio subiva improvvise cadute. Non avendo creato un sistema industriale parallelo o una produzione agricola sufficiente almeno per il consumo interno, a ogni shock petrolifero seguiva una crisi più drammatica che in altri paesi. L’economia, d’altra parte, appariva sempre più finanziarizzata e sempre meno fondata sulla produzione reale. Chávez impone la sua leadership proprio quando indebolimento economico, impoverimento, corruzione, crisi istituzionale e partitocratica sono a un punto di non ritorno, quando la vecchia classe dirigente è ormai screditata, corrotta e impresentabile e l’élite imprenditoriale, proprio perché beneficiaria della petroeconomia e della corruzione statale, è sempre più distante dal resto del paese. Lo fa imponendo un messaggio chiaro e forte nei toni e presentandosi come un outsider pronto a risolvere i tanti problemi in cui versa il paese. Si muove su un piano elettorale. In seguito al fallito golpe del 1992, il suo messaggio si è convertito in proposta istituzionale e costituzionale che affida il responso alla volontà elettorale del popolo venezuelano. Nel 1998 avviene l’ovvio: i partiti tradizionali crollano e per il Venezuela si apre l’era chavista, 14 anni in cui governo e potere si mantengono saldamente in mano a un’unica persona. Ma così s’intende per fenomeno Chávez? Chiunque liquidi la lunga esperienza bolivariana con una certa sufficienza rischia di fermarsi alle apparenze. Parimenti, non ne coglie il senso ultimo chi ritenga il presidente Chávez solo una figura folclorica o caricaturale. Per rimanere saldo al vertice per tanti anni, bisogna essere un leader carismatico e popolare. Chávez lo è ma è anche altro: è convinto di essere l’interprete e il custode di una missione salvifica, quella di cambiare il suo paese e, in prospettiva, il continente latinoamericano. Si tratta di un progetto politico accarezzato da lunghissimo tempo, almeno dal 1992, programmato e realizzato con determinazione e cura, un ideario che si nutre sì della figura mitica e delle gesta eroiche del libertador Simón Bolívar ma che sa adattarsi all’agenda politica del momento con grande duttilità. Con il lessico chavista, tornano in primo piano la lotta di classe e le forti contrapposizioni ideologiche. Il paese è diviso, polarizzato e contrapposto tra chi difende e chi ostacola la rivoluzione. Predomina un discorso retorico dai toni accesi in cui liberazione nazionale e indipendenza si declinano nella lotta all’impero statunitense e nella guerra contro la classe dominante, la borghesia di memoria marxista. C’è tanto di nazionalismo e di populismo (inteso come popolare) nel tema dell’identificazione del leader con il suo popolo, una massa che solo a lui risponde in un’unione mistica che non ha bisogno di corpi intermedi di governo. Il tutto immerso in un’iconografia che ricorda le origini di Chávez e il suo essere contemporaneamente presidente civile e comandante militare. In questa forma di consenso, che si nutre del rapporto diretto tra il leader e il suo popolo, il presidente inaugura anche un nuovo modello di comunicazione. Chávez parla in diretta tv, ha un suo programma, ‘Aló Presidente’, twitta e chatta. Rompe lo schema di una comunicazione istituzionale ingessata e distante. Non solo. Comunica impartendo ordini in diretta e pubblicamente, si rivolge ai suoi ministri, che lo ascoltano in diretta tv, come fossero a una riunione di governo dove tuttavia non c’è dialogo, confronto, sintesi o mediazione politico-istituzionale. Si tratta di un messaggio che ha come destinatari sia i ministri che la base elettorale su cui il governo si regge e si sostenta, in una confusione costante di posizioni e di ruoli tra chi governa e chi controlla.

Il sistema del consenso, d’altra parte, fa riferimento a precise classi sociali, la sua base elettorale. In primo luogo, la cosiddetta borghesia bolivariana, la ‘boliborghesia’ nata e cresciuta durante gli anni di potere e che è composta dalla nuova classe imprenditoriale del paese. C’è poi la nutrita componente della burocrazia, enormemente cresciuta e che riguarda tanto l’apparato dello stato e i ministeri quanto le aziende di stato come la compagnia petrolifera Pdvsa. Ci sono poi i membri delle Forze armate, profondamente ideologizzati e politicizzati, alcuni dei quali hanno assunto ruoli, anche istituzionali, di tutto prestigio. Oltre, ovvio, al sottoproletariato urbano che beneficia, come vedremo, dei tanti programmi sociali, le ‘misiones’. Si tratta di strutture separate e indipendenti dai ministeri e dalla burocrazia statale, di entità controllate direttamente dallo stato, quindi dal presidente, a cui arrivano finanziamenti da trasferire alle famiglie sotto forma di sussidi e di assistenza diretta. Il rubinetto inesauribile da cui sgorgano tanti bolivares è la rendita del petrolio. Arrivano anche scuole e presidi ospedalieri dove mai si era visto un maestro o un medico. Pesano le tante incognite sulla sostenibilità del modello e sui suoi ingenti costi. Perché se è vero che l’economia è finalmente in ripresa nel 2012 dopo anni difficili e la pressione inflazionistica è diminuita dopo decenni di gestione poco oculata, è altrettanto vero che a trascinare la crescita del pil è sempre il comparto del petrolio. Tra l’altro, desta l’allarme degli osservatori constatare che dopo tanti anni di governo poco o nulla sia cambiato nella struttura produttiva del paese. Il Venezuela resta dipendente per il 90% del pil dall’export del petrolio, è ancora un ‘petrostato’ come durante i governi del PuntoFijo. Il paese non produce nulla, con somma gioia dei partners commerciali: s’importa tutto, anche i prodotti agricoli di base, per l’80% dei consumi interni.

La morte del Presidente Chávez lo scorso 4 marzo complica il quadro fin qui descritto e lo arricchisce di nuove e imprevedibili soluzioni. Il paese ha di fronte a sé uno scenario in cui stabilità interna e dell’area latinoamericana e transizione democratica e pacifica del potere saranno le variabili da monitorare. La Costituzione impone che si vada al voto entro trenta giorni dal decesso del líder bolivariano. La strada è tracciata.

Tra continuità e rinnovamento, il 2013 si prefigura come un altro degli anni in cui il ‘rintocco del destino’ potrebbe segnare la storia del Venezuela.

L’Alba

Il progetto di integrazione regionale denominato Alba include Antigua e Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Saint Vincent e Grenadine e il Venezuela; l’acronimo sta per ‘Alternativa bolivariana per le Americhe’ e sin dalla denominazione si pone come alternativa del progetto Alca, l’Area di libero commercio delle Americhe voluta dall’amministrazione statunitense. Il progetto nasce in opposizione alle politiche neoliberiste internazionali e in netto contrasto con l’operato dell’Imf, della Banca mondiale e del Wto. L’alleanza prende origine dall’asse Cuba-Venezuela e dalle ottime relazioni tra Hugo Chávez e Fidel Castro, per essere poi allargato ad altri soggetti del continente latinoamericano. Chávez ha frequentemente contribuito a supportare economicamente alcuni stati latinoamericani, dal costante aiuto alle finanze cubane all’acquisto di una larga parte del debito pubblico argentino nel 2005 e ad una iniziativa similare in Ecuador. La lotta all’influenza statunitense non è avvenuta solo in campo politico, ma l’Alba si è sostituita alle politiche di aiuto economico di Washington, fino a diventare un punto di riferimento mondiale, non solo sudamericano, dell’antimperialismo solidarista e antiliberista. Il progetto più recente di integrazione economica e politica del continente è l’Union de naciónes suramericanas (Unasur): avviato dal 2004, operativo dal 2008, è stato istituito definitivamente a Quito nel marzo del 2011 con la ratifica del Trattato costitutivo. Per la prima volta la cooperazione militare è uno degli obiettivi primari dell’alleanza latinoamericana, e il modello a cui si ispira l’Unasur è quello dell’Unione Europea: una organizzazione svincolata dai blocchi sub-regionali che ambisce a creare in futuro un mercato comune. Nel Trattato ci sono frequenti riferimenti all’integrazione economica e ad una possibile unione monetaria oltre che ad una piattaforma di confronto politico. Gli altri punti cardine dell’Unasur sono il tema energetico e delle infrastrutture; l’Energy Council for South America, attivo dal 2007, è stato infatti integrato nella struttura giuridica dell’organizzazione. Il traguardo della moneta comune sembra ancora lontano e ostacolato dai tanti contrasti tra gli stati membri, ma la struttura dell’Unasur è la più adeguata alla creazione di un importante attore geopolitico e di una politica unitaria del continente sudamericano. Tutti i paesi dell’Unasur – ossia Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Perù, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Cile, Suriname e Guyana – fanno già parte di altre aree di scambio o progetti sub-regionali e il ruolo degli altri organismi di integrazione regionale sarà decisivo per realizzare l’obiettivo di una integrazione politica ed economica dell’area. L’Unasur dovrà acquisire ampie parti di sovranità dai singoli stati prima e dalle altre organizzazioni sovranazionali nel futuro: un compito non facile in un continente profondamente diviso da differenze di tipo economico, politico e culturale.

L’Indigenismo

L’indigenismo nasce come corrente culturale e politica basata sullo studio antropologico della cultura indigena e il ruolo della stessa all’interno della società latinoamericana, ed è divenuto un protagonista della politica del continente. Il tratto comune del movimento è una critica all’etnocentrismo della società latina, mentre le radici sono profondamente diverse: dai contributi dei marxisti radicali agli antropologi nativisti fino al pensiero dei cristiani più progressisti. Fin dagli anni Novanta la comunità indigena si è affermata come soggetto politico in molti paesi dell’area. Le elezioni di Evo Morales in Bolivia nel 2005 e quella di Rafael Correa in Ecuador nel 2006 rappresentano la fase più avanzate della penetrazione politica del movimento, ma nello scorso decennio gruppi legati all’indigenismo hanno portato avanti azioni di protesta in tutte le nazioni del continente, influenzando fortemente l’agenda politica dell’area. Le contestazioni sono spesso dirette alla salvaguardia del territorio, contro presunte violazioni dell’etica ecologista su terre abitate dalla comunità india. Dalle rivolte boliviane contro lo stesso presidente Morales del 2005 e del 2011 per la costruzione di una autostrada, quelle nel Mato Grosso brasiliano per impedire la costruzione di una diga su un terreno ritenuto sacro nel 2010, alla marcia degli indios colombiani nel 2008 per ottenere la restituzione di terre contese sino alle violente rivolte peruviane del 2009 per bloccare le ricerche su un giacimento minerario sono molte le occasioni in cui i movimenti riconducibili all’indianismo radicale hanno portato in piazza le proprie rivendicazioni, influenzando le decisioni e gli sviluppi dell’America Latina.