analgesia

analgesia

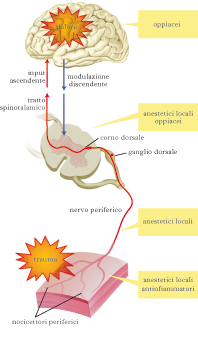

Abolizione della sensibilità dolorifica. Se di natura organica, l’a. è imputabile a lesioni delle vie o dei centri nervosi preposti a questa forma di sensibilità. L’a. può anche essere indotta per via farmacologica e rappresenta in questo senso il fondamento della terapia del dolore e dell’anestesia. Le varie terapie del dolore si basano sulla possibilità farmacologica di bloccare la sensazione dolorosa in un sito periferico o centrale del sistema nervoso. È importante sottolineare che la terapia farmacologica può essere integrata dall’uso di tecniche invasive o seminvasive, di derivazione anestesiologica, che consentono di portare i farmaci (sia anestetici locali che oppioidi) a contatto con le radici spinali (a. epidurale) o con il sistema nervoso centrale (tecniche subaracnoidee spinali o intraventricolari centrali), interferendo così in maniera più diretta e localizzata con i meccanismi del dolore. Un aspetto fondamentale di tutte le metodiche per produrre a., indipendentemente dal meccanismo, è che i soggetti siano convinti della loro efficacia (➔ dolore; placebo).

Anestetici locali

In molti casi l’effetto analgesico può essere ottenuto con l’interruzione della via dolorifica a livello del neurone periferico, ossia con il silenziamento delle fibre nervose provenienti dal ganglio dorsale. L’inattivazione transitoria del neurone periferico può essere realizzata mediante la somministrazione di anestetici locali, come la bupivacaina o la lidocaina, che agiscono bloccando i canali del sodio voltaggio-dipendenti che consentono la trasmissione dell’impulso nervoso. Ciò permette di lasciare integra l’unita psicofisica del soggetto, abolendo solo una parte, più o meno estesa a seconda delle necessità, della sua sensibilità periferica.

FANS

Una importante classe di molecole ad azione analgesica è rappresentata dai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), il cui capostipite è l’acido acetilsalicilico (aspirina). I FANS si dividono, a seconda della loro struttura chimica, in una decina di classi e allo stato attuale rappresentano i farmaci di prima scelta per il controllo del dolore acuto moderato. Ai FANS si attribuiscono tre azioni fondamentali: antidolorifica, antipiretica e antinfiammatoria. Questi effetti sono esplicati attraverso il blocco dell’attività dell’enzima cicloossigenasi (di cui esistono tre forme, indicate come cox1, cox2 e cox3). A seguito di un danno tessutale, viene normalmente prodotta una serie di mediatori del processo infiammatorio: in partic., una fosfolipasi agisce sui fosfolipidi di membrana generando acido arachidonico, che viene convertito dall’azione delle cicloossigenasi in prostaglandine. Le prostaglandine e altri mediatori infiammatori inducono dolore sia mediante una attivazione diretta della via dolorifica, sia abbassando la soglia di attivazione dei nocicettori. Quindi, l’inibizione delle cicloossigenasi da parte dei FANS ne spiega l’azione antinfiammatoria e l’efficacia contro il dolore. I FANS hanno effetti collaterali importanti. In partic., l’inibizione delle cicloossigenasi può portare a lesioni della mucosa gastrica, in quanto le prostaglandine svolgono anche un effetto mucoregolatore protettivo della parete gastrica.

Corticosteroidi

Una terza classe di sostanze con effetti analgesici è costituita dai corticosteroidi, come il cortisone. La somministrazione di corticosteroidi è molto efficace nel controllo del dolore acuto e subacuto. Queste sostanze agiscono tramite l’effetto antinfiammatorio e mediante una riduzione dell’eccitabilità neuronale con azione diretta sulla membrana cellulare. Anche in questo caso sono da considerare gli effetti collaterali legati alla somministrazione di corticosteroidi, che presentano una potente azione immunosoppressiva, ipertensiva e diabetogena.

Oppioidi

Farmaci antidolorifici molto potenti sono gli oppioidi (➔ droghe), come la morfina, derivata dall’oppio. La somministrazione di queste molecole mima l’attivazione di un sistema endogeno di controllo della via dolorifica. Infatti, questi analgesici agiscono sui meccanismi centrali del dolore legandosi a recettori i cui ligandi naturali sono costituiti da peptidi denominati encefaline, endorfine e dinorfine, che hanno un potente effetto inibitorio sull’attività della via dolorifica. Tali recettori sono distribuiti in maniera non uniforme nel sistema nervoso centrale e risultano particolarmente concentrati a livello della materia grigia periacqueduttale e periventricolare, nel sistema limbico, nel talamo e ipotalamo e nel midollo spinale.

Antidepressivi e antiepilettici

Altri farmaci analgesici ad azione centrale includono gli antidepressivi; questi agiscono aumentando i livelli di un trasmettitore, la serotonina, che gioca un ruolo cruciale nel controllare il segnale dolorifico in arrivo al cervello dal midollo spinale. Anche alcuni farmaci antiepilettici possono essere utilizzati per il trattamento del dolore, per es. in quei casi in cui si ritiene che la percezione del dolore dipenda dall’attività sincrona e aberrante di una popolazione neuronale.