ANGOLA

Angola

'

(III, p. 330; App. II, i, p. 185; III, i, p. 96; IV, i, p. 127; V, i, p. 168)

Geografia umana ed economica

di Paolo Migliorini

Popolazione

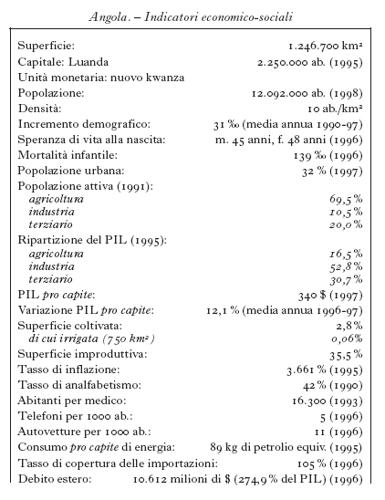

Nel 1998, secondo una stima, la popolazione della repubblica angolana ammontava a 12.092.000 ab. e tendeva a crescere con ritmo molto sostenuto. La pressione sulle risorse è fortissima e il livello di sviluppo economico e sociale è particolarmente basso: si valuta che più del 60% della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà. L'aggravamento della crisi sociale ed economica è strettamente legato alla mancanza di stabilità politica, che neppure la formazione di un governo di unità e di riconciliazione nazionale (aprile 1997) è riuscita a ripristinare.

Condizioni economiche

L'A. è potenzialmente uno dei paesi più ricchi dell'Africa a sud del Sahara. Fino alla metà degli anni Settanta era autosufficiente per tutti i principali prodotti alimentari, nonché esportatore netto di mais, quarto produttore mondiale di caffè e terzo di sisal. Sebbene la guerra civile (che si è protratta dal 1975 al 1991) si sia conclusa da tempo, l'agricoltura non si è ancora risollevata al di sopra del livello di sussistenza.

L'A. è costretta a fare appello all'aiuto internazionale per nutrire non solo le città e i suoi rifugiati interni (600.000 nel 1990), ma pure la popolazione rurale di numerose zone, ridotte alla fame, anche per lo stato disastroso della rete di vie di comunicazione e per la destrutturazione delle reti commerciali. Oggi le risorse sulle quali si fondano le speranze di ripresa dell'economia angolana sono quelle minerarie (petrolio, diamanti) e la produzione di energia idroelettrica. Il petrolio (26.500.000 t estratte nel 1995) è la risorsa che, rappresentando circa il 90% delle esportazioni dell'A., ha assicurato la sopravvivenza del regime negli anni cruciali tra il 1976 e il 1990, in quanto gli ha consentito di finanziare una guerra che altrimenti non avrebbe potuto protrarsi così a lungo. L'attività di estrazione, in gran parte concentrata nei giacimenti sottomarini al largo di Cabinda, al riparo dagli attacchi della guerriglia, è condotta da una società statunitense, la Cabinda Gulf Oil in associazione con la SONANGOL (Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola), una compagnia di Stato angolana. I diamanti sono stati per lungo tempo la grande ricchezza dell'A., ma la produzione ha subito un tracollo dopo il 1974, anno in cui furono esportati 2,1 milioni di carati. Nel 1994 la produzione ufficiale è stata di appena 300.000 carati, per effetto del perdurante controllo della zona diamantifera da parte dell'UNITA (União Nacional para a Indipendência Total de Angola), che alimenta una forte produzione clandestina destinata al contrabbando. Un'altra risorsa destinata a rivitalizzare l'economia angolana, quando questa avrà ritrovato la sua stabilità, è la produzione di idroelettricità, che dispone di un immenso potenziale finora non sfruttato. Un grandioso progetto sul medio Cunene, a Ruacana, presso la frontiera con la Namibia, finanziato dal Sudafrica, è paralizzato dal 1974. La stessa sorte hanno subito accordi di cooperazione tecnica e finanziaria con l'allora Unione Sovietica - promossi nel corso degli anni Ottanta - che prevedevano, tra l'altro, la costruzione di una gigantesca diga sul fiume Cuanza.

Paese vastissimo, l'A. disponeva di una rete stradale relativamente buona (72.300 km di strade, di cui 8300 asfaltati, nel 1974), ma la distruzione dei ponti, la mancanza di manutenzione e l'insicurezza di estese regioni ne hanno ridotto considerevolmente l'utilità. Ciò vale anche per le ferrovie, di cui una soltanto (Luanda-Malange) è ancora saltuariamente utilizzata. La storica ferrovia del Benguela, che in passato assicurava uno sbocco al mare al Katanga (oggi Shaba) e allo Zambia, assolve ormai unicamente un ruolo locale su alcuni tronchi. In questo quadro di precarietà, sono i trasporti aerei ad assicurare i collegamenti tra Luanda e i capoluoghi provinciali con una certa regolarità. La bilancia comerciale è attiva, ma il problema economico principale è l'appesantimento del deficit della bilancia dei pagamenti. Il debito estero era stimato nel 1996 in oltre 10.612 milioni di dollari: tra i maggiori creditori figurano la Federazione Russa e Cuba.

bibliografia

M.G. Anstee, Angola. The forgotten tragedy, in International relations, 1993, pp. 495-511.

F.M. Rogue, Economic transformation in Angola, in South African journal of economics, 1994, pp. 71-91.

K. Maier, Angola. Promises and lies, London 1996.

Economist Intelligence Unit, Country profile, Angola 1995-96, London 1996.

Storia

di Luisa Azzolini

Il mutato assetto internazionale verificatosi con la fine del bipolarismo Stati Uniti-Unione Sovietica pose in A., come in molti paesi africani governati da regimi a partito unico, le basi per una possibile evoluzione in senso democratico. L'esito finale di tale processo dipendeva da fattori di lungo periodo legati al lascito della dominazione coloniale, dal ruolo strategico dello Stato all'interno del proprio contesto regionale, dalla complessa interazione fra movimenti nazionalistici, opposizioni ideologiche, contrasti politici e conflittualità etniche. In A. la situazione di guerra interna fra il governativo MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) e l'UNITA (União Nacional para a Indipendência Total de Angola), ereditata dal periodo postcoloniale, impedì che le prime elezioni libere nel 1992 aprissero la strada a un'effettiva democratizzazione, facendo riesplodere un conflitto armato, il cui esito definitivo dipendeva dal rispetto degli accordi di Lusaka sottoscritti nel 1994 dalle parti contendenti e dall'efficacia della missione UNAVEM iii (United Nations Angola Verification Mission iii) dell'ONU.

Le elezioni del settembre 1992 conclusero un quadriennio di cambiamenti radicali nell'assetto interno e internazionale dell'A.: nel 1988 era stato firmato l'accordo tra A., Cuba e Sudafrica per il ritiro immediato delle truppe sudafricane e la partenza scaglionata del contingente cubano dal territorio angolano, e per la concessione dell'indipendenza alla Namibia (le due questioni essendo unite dalla cosiddetta politica del linkage); nel 1990 il congresso generale del MPLA aveva deciso l'abbandono dell'ideologia marxista, cui aveva fatto seguito il passaggio a un'economia di mercato; nel maggio 1991, sotto gli auspici del Portogallo, i rappresentanti del governo angolano e dell'UNITA avevano siglato gli accordi di pace dell'Estoril che prevedevano lo svolgimento di libere elezioni nel 1992 e la creazione di un esercito nazionale, composto in egual misura di effettivi delle due organizzazioni rivali. Infine, nel corso del 1992, l'UNITA era stata riconosciuta come partito politico, mentre nuovi emendamenti alla Costituzione avevano introdotto il multipartitismo, sancito l'elezione a suffragio universale del presidente della Repubblica (titolare del potere esecutivo, in carica per cinque anni e rieleggibile) e affidato il potere legislativo a un'Assemblea nazionale di 223 membri (eletti a suffragio universale per quattro anni).

Il clima pre-elettorale fu caratterizzato da segnali contrastanti: all'annuncio della fusione delle governative Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA) e delle milizie dell'UNITA nel nuovo esercito nazionale, le Forças Armadas de Angola (FAA), non fece seguito un'effettiva smobilitazione da parte dei due contingenti, mentre alcuni gruppi secessionisti occuparono la provincia di Cabinda, un'enclave angolana ricca di petrolio fra la Repubblica del Congo e lo Zaire. Le elezioni si tennero comunque regolarmente il 29-30 settembre 1992: nelle legislative il MPLA ottenne 129 seggi contro i 70 dell'UNITA e nelle presidenziali il capo dello Stato in carica dal 1979, J.E. Dos Santos, ebbe il 49,6% dei suffragi, rispetto al 40,1% di J. Malheiro Savimbi, leader dell'UNITA. Quest'ultima vinse nelle circoscrizioni dell'Est e Sud-Est, mentre non riuscì ad affermarsi né nelle roccaforti del MPLA situate nel Nord-Ovest, né nel resto del paese, abitato da etnie sostanzialmente non rappresentate dalle forze dell'UNITA, composte quasi esclusivamente da Ovimbundu. Quanto agli altri partiti, quasi tutti formatisi da poco e non ancora sufficientemente organizzati, ottennero complessivamente il 12% dei suffragi.

I risultati delle elezioni, il cui svolgimento fu dichiarato corretto dal rappresentante delle Nazioni Unite, vennero contestati dall'UNITA che riprese i combattimenti in tutto il paese, disertando l'inaugurazione dell'Assemblea nazionale il 26 novembre. L'UNITA in breve tempo riuscì a occupare il 65% dell'intero territorio nazionale; le truppe governative riuscirono a riguadagnare il controllo delle principali città ma persero quello di Soyo, al confine con lo Zaire, sede di giacimenti petroliferi. Le devastanti conseguenze del conflitto, che provocò in breve tempo la morte di migliaia di civili e l'interruzione dei collegamenti fra le varie parti del paese, indussero gli Stati Uniti a riconoscere il governo angolano e la Gran Bretagna a togliere l'embargo sulle armi al MPLA, che durava dal 1975. Contemporaneamente l'ONU decideva di imporre un embargo sulle forniture di armi e petrolio all'UNITA (ma rifiutando di intraprendere ulteriori misure) per indurre l'opposizione armata a un immediato cessate il fuoco, e riconfermava la presenza delle forze di pace della missione UNAVEM ii (United Nations Angola verification mission ii), entrata in azione nel 1991 per verificare il regolare svolgimento delle elezioni e la smobilitazione generale.

I negoziati ripresero solo nel novembre 1993 e si conclusero, grazie alla mediazione del neopresidente sudafricano N.R. Mandela, nel novembre 1994 con la firma del protocollo di Lusaka che prevedeva, oltre all'immediato cessate il fuoco, l'integrazione delle forze dell'UNITA nell'esercito nazionale, la liberazione dei prigionieri e il licenziamento dei mercenari che combattevano per entrambe le parti. Nel dicembre 1994 il Consiglio di sicurezza dell'ONU estese il mandato dell'UNAVEM ii fino alla costituzione di una nuova missione di due anni, UNAVEM iii, che diventò operativa nel febbraio 1995: 7000 caschi blu ebbero il compito di verificare la smobilitazione dell'esercito dell'UNITA, garantire la libera circolazione di merci e persone e bonificare il territorio dai 10 milioni di mine disseminate dai belligeranti sul suolo angolano. Il conflitto armato, tuttavia, continuò, in particolare nella provincia di Huambo sotto il controllo dell'UNITA, suscitando le critiche del segretario generale delle Nazioni Unite, Boutros Ghali, che accusò entrambe le parti di ostacolare il processo di pace e minacciò di ritirare le forze dell'ONU.

Un'effettiva riduzione dei combattimenti si ebbe solo a partire dal maggio 1995, quando i leader delle organizzazioni rivali si incontrarono direttamente a Lusaka. In quell'occasione, Savimbi riconobbe Dos Santos come presidente, e i due si accordarono, sulla base del protocollo di Lusaka, sulla costituzione di un governo di unità nazionale. Nel luglio successivo un emendamento alla Costituzione creò due nuove cariche di vicepresidente, onde attribuirne una a Savimbi, e nello stesso mese il governo e l'UNITA si accordarono per aumentare a 90.000 unità gli effettivi delle FAA. Nel settembre, dopo che gli osservatori dell'UNAVEM avevano riscontrato una diminuzione del 50% delle violazioni del cessate il fuoco, l'A. poté ottenere un prestito internazionale pari a quasi un miliardo di dollari per affrontare la drammatica situazione economica (inflazione superiore al 1500%) e prestare aiuto a centinaia di migliaia di profughi. Il completamento del processo di pace continuò però a subire battute d'arresto causate dal ritardo e dalla parzialità con cui l'UNITA smobilitava le proprie truppe; Savimbi rifiutò nell'agosto 1996 di ricoprire la carica di vicepresidente, dopo averne subordinato l'assunzione al mantenimento del controllo sulla regione diamantifera del Lunda Norte, mentre nel novembre 1996 un emendamento costituzionale estese fino al 2000 la durata in carica dell'Assemblea nazionale.

Nel settembre 1996 l'ONU annunciò ufficialmente che l'UNITA aveva completato la smobilitazione e il disarmo del proprio esercito e che il mandato dell'UNAVEM iii sarebbe terminato nel febbraio 1997. Gli stessi osservatori delle Nazioni Unite, tuttavia, ammisero che circa 15.000 soldati dell'UNITA non si erano in realtà presentati a deporre le armi, e l'ONU dovette ulteriormente prolungare il mandato della missione di pace.

A sbloccare la situazione contribuì il conflitto civile scoppiato nel confinante Zaire (v. congo, repubblica democratica del, in questa Appendice), attraverso il cui territorio l'UNITA, alleata al dittatore Mobutu, esportava diamanti e importava armi. Il governo angolano sostenne invece i ribelli zairesi guidati da L.-D. Kabila, che nel marzo 1997 conquistarono Kamina, roccaforte di capitale importanza per i traffici degli uomini di Savimbi. Il conseguente indebolimento dell'UNITA spinse quest'ultima a dare seguito agli accordi di Lusaka: Savimbi continuò a rifiutare la vicepresidenza, ma accettò la carica ufficiale di 'capo dell'opposizione' e nell'aprile 1997 si poté costituire un 'governo di unità nazionale e di riconciliazione', aperto anche ai rappresentanti di dieci partiti minori. Questi sviluppi indussero l'ONU a sostituire ai primi di luglio la UNAVEM iii con una missione di minore impegno (United Nations Observer Mission in Angola, UNOMA); tuttavia, di fronte agli ennesimi ritardi dell'UNITA nel restituire le zone sotto il suo controllo e completare la smobilitazione degli effettivi, nell'ottobre 1997 il Consiglio di sicurezza decise di imporre nuove sanzioni all'organizzazione di Savimbi. Nel corso del 1998 la situazione subì un tragico peggioramento che portò alla ripresa della guerra civile. Nel gennaio 1999 due aerei delle Nazioni Unite furono abbattuti e, nel mese successivo, allo scadere del mandato dell'ONU, il governo di Luanda chiese il ritiro del contingente militare.

bibliografia

S.H. McCormick, The Angolan economy. Prospects for growth in a postwar environment, Washington 1994.

B. Strachan, Angola, the struggle for power: The political, social and economic context, 1980-1993: a selected and annotated bibliography, Johannesburg 1994.

A. Africano, L'UNITA et la 2ème guerre civile angolaise, Paris 1995.

R. Aguilar, Angola 1996. Hyper-inflation, confusion and political crisis, Gothenburg 1996.

J. Ciment, Angola and Mozambique. Postcolonial wars in southern Africa, New York 1997.

I. Tvedten, Angola. Struggle for peace and reconstruction, Boulder (Colo.) 1997.

V. Brittain, Death of dignity. Angola's civil war, Trenton (N.J.) 1998.