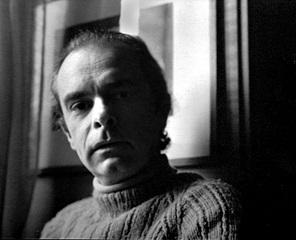

PETRUCCI, Armando

PETRUCCI, Armando

Ultimo di tre fratelli, nacque a Roma il 1° maggio 1932, da Alfredo, nativo di San Nicandro Garganico, storico dell’arte e dell’incisione, incisore egli stesso, narratore e poeta, e Petronilla Ruggiero, nativa di Rodi Garganico.

«Codicologia e bibliografia (cioè, secondo l’onnicomprensiva definizione inglese, “bibliography”); storia dell’editoria e del commercio librario, storia della scrittura (delle scritture) e storia dell’alfabetismo; e ancora storia delle pratiche educazionali, diplomatica e storia della letteratura in quanto sistema di produzione di testi letterari diffusi attraverso lo scritto» (Pratiche di scrittura e pratiche di lettura nell’Europa moderna, 1993, p. 376). Questi, e altri ancora, i temi che descrivono i «territori» della cultura scritta nelle parole di Armando Petrucci, storico, appunto, della cultura e della scrittura, dello scrivere e del leggere, del libro e del documento, della società dall’epoca classica all’età contemporanea.

Le radici

La famiglia si era trasferita dal Gargano a Roma nel 1922 seguendo la carriera del padre: l’anno seguente Alfredo prese servizio presso la Direzione generale delle antichità e belle arti per poi passare al Gabinetto nazionale delle stampe, divenendone direttore nel 1941. L’ambiente familiare ebbe notevole peso nelle fasi di prima formazione dell'uomo. Parte attiva nell’educazione domestica svolse anche la musica: il fratello maggiore, Carlo, fu, infatti, pianista, come pure musicista era stato lo zio paterno, anch’egli di nome Armando, spirito acuto e salace che grande fascino esercitò sul nipote.

I legami con l’originaria Puglia fecero dell’abitazione in via Luciano Manara, dove Petrucci crebbe, un punto di raccolta dell’intellettualità garganica nella capitale. Tracce consistenti di tali legami si trovano nella prima produzione storiografica di Petrucci, come si ricava dalla raccolta postuma degli Scritti garganici e pugliesi (in corso di stampa). Tra questi emerge, in particolare, l’interesse per il santuario di San Michele in monte Gargano, culminato in due saggi dedicati l’uno agli Aspetti del culto e del pellegrinaggio di s. Michele arcangelo sul monte Gargano (in Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla I crociata, Atti del IV convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale… 1961, Todi 1963, pp. 145-180) e l’altro alla Origine e diffusione del culto di san Michele nell’Italia medievale (in Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, III, Culte de saint Michel et pèlerinages au Mont, a cura di M. Baudot, Paris 1971, pp. 339-354): lavori estravaganti rispetto agli interessi specifici di studio nei quali tuttavia già emergono, con chiarezza, la spiccata vena di narratore storico di Petrucci e la capacità di dominare un’ampia e varia bibliografia.

Un ambiente fertile

Ma la casa di via Manara fu, com’è stato osservato, «luogo di rimpianto per molti personaggi del Novecento» (Giuliani, 2008, p. 21): un ambiente cólto e vario, di ispirazione liberale e silenziosamente, ma sicuramente, antifascista. Vi si potevano incontrare docenti universitari come l’orientalista Francesco Gabrieli, lo storico della miniatura Mario Salmi, lo studioso del libro e critico letterario Renzo Frattarolo; intellettuali e giornalisti come il rondiano Antonio Baldini e il disegnatore e storico della grafica Enrico Gianeri; artisti come il pittore Angelo Urbani del Fabbretto. Con questi ultimi Alfredo Petrucci animò Cronache d’altri tempi, un mensile di varia umanità, in cui un ancor giovane Armando rodava la penna da pubblicista.

I testi ivi pubblicati tra il 1955 e il 1966, la maggior parte dei quali raccolti nella rubrica «Lo scartafaccio di Tignola» sotto lo pseudonimo di Ary Mandus, erano il frutto di spigolature compiute nella Biblioteca Corsiniana, nella Biblioteca e nell’Archivio vaticani, nonché nell’Archivio di Stato di Roma. Si tratta di bozzetti, stralci di umanità, fatti curiosi o divertenti o tragici, avvenimenti di cronaca ambientati spesso nella Roma moderna e papalina, che sempre hanno a fondamento la trascrizione di una lettera, di una relatione, di un testo poetico, di un estratto contabile o statistico e sono accompagnati, di solito, da una sintetica descrizione, raramente da un più ampio commento personale. Come quello posto a illustrare la relazione su un femminicidio avvenuto a Roma nel 1637 (ibid., 26 marzo-25 aprile 1959, p. 2), ove Petrucci terminava scrivendo, un po’ allusivamente, ma molto "petruccianamente": «Questa narrazione, che si chiude con una così solenne “tirata” moralistica, è, a leggerla bene, un vero capolavoro di tartuferia. Un losco assassino, solo perché sacerdote, non fu torturato (quando la tortura si dava per il più piccolo furto) né condannato a morte (quando si tagliava la testa a chi portava l’archibugio di notte), e tutto ciò in rispetto delle “considerationi che si debbono havere secondo le leggi”! I giudici odierni, che qualche volte sembrano voler seguire l’esempio dato da monsignor Spada in questo episodio, meditino a lungo su questa paginetta, e imparino a disprezzare un po’ meno i sentimenti e l’opinione del “cieco volgo”».

“Romanesimo”

Roma, e il quartiere di Trastevere in particolare, fu il fulcro di larga parte della vita di Petrucci, trascorsa per sessant'anni nella capitale e lasciata solo nel 1995, con il definitivo trasferimento a Pisa. Compiuti gli studi classici al liceo Virgilio – dove conobbe Franca Nardelli, poi storica del libro e della legatura, con cui si unì in matrimonio a Roma nel 1958 –, si iscrisse alla facoltà di lettere della «Sapienza» andando però incontro a una profonda delusione. In un’intervista del 2002 rievocò quell’ambiente asfittico e arretrato: «l’Università di Roma era realmente povera e triste. Scelsi il curriculum di Filologia classica, ma non incontrai i maestri che avevo immaginato (ad eccezione del vegliardo, cieco e chiaroveggente, Gaetano De Sanctis) […]» (v. A. P.: un paseo por los bosques de la escritura, intervista di A. Castillo Gómez, in Litterae. Cuadernos sobre cultura escrita, II [2002], pp. 9-37; cit. p. 11). Fu lì tuttavia che incontrò il «grande Federico Chabod» e, soprattutto, Franco Bartoloni e la paleografia, questa sì capace, allora e in futuro, di maestri adeguati: Alessandro Pratesi, Giorgio Cencetti (da cui farà dipendere l’impostazione storicistica dei suoi studi), Giulio Battelli, Augusto Campana, Jean Mallon, Robert Marichal, Emanuele Casamassima, Bernhard Bischoff. Con Bartoloni si laureò nel 1955 discutendo una tesi sul «Cartulario del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti»: giocò anche nella scelta dell’argomento l’origine pugliese. A parte il rapporto con Chabod e con Bartoloni, la vera Università di Petrucci furono da un lato il lavoro compiuto direttamente in archivio e biblioteca, dall’altro l’esperienza nella prima redazione del Dizionario biografico degli Italiani.

Archivista e bibliotecario

In archivio, e precisamente presso l’Archivio di Stato di Roma, giunse l’anno stesso della laurea, vincendo un concorso da archivista di stato, ma rimanendovi solo pochi mesi. Nella relazione per la conferma nel ruolo, Petrucci ricorda come, oltre ai consueti compiti istituzionali, avesse concluso la schedatura dei frammenti di codici greci rinvenuti nelle legature dei faldoni e provveduto al censimento delle bolle pontificie. Nel frattempo vinse un posto da bibliotecario e conservatore di manoscritti presso la Biblioteca dell’Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana, dove rimase dal 1955 al 1972.

In Corsiniana, le ragioni d’ufficio contribuirono per anni a un intenso e fecondo contatto con le fonti: la schedatura dei codici (il catalogo di quelli Corsiniani è rimasto in forma di schede manoscritte, ma v. il Catalogo sommario dei manoscritti del Fondo Rossi. Sezione Corsiniana, Roma 1977); il rinvenimento e la schedatura delle giacenze non librarie, come gli epistolari di Giovanni Gaetano Bottari e Pier Francesco Foggini (v., in particolare: A. Silvagni, Catalogo dei carteggi di Giovanni Gaetano Bottari e Pier Francesco Foggini (Sezione Corsiniana), a cura di A. Petrucci, Roma 1963) e di Luigi Maria Rezzi; l’illustrazione della legatoria romana del Settecento e delle legature di pregio della biblioteca; lo studio di manoscritti e incunaboli; l’edizione de Il Libro di Ricordanze dei Corsini. 1362-1457 (Roma 1965).

Non meno decisiva risultò l’esperienza compiuta a partire dal 1960 nella redazione del Biografico che fu, prima di tutto, un luogo fisico in cui lavorare (terminato l’impegno in biblioteca) e dove stringere tenaci legami di amicizia, per esempio con Claudio Mutini e Roberto Zapperi; e poi una palestra per raffinare le tecniche della ricerca bibliografica e storica. La collaborazione al Dizionario biografico degli Italiani si protrasse per oltre vent’anni, concretizzandosi in oltre ottanta voci (voll. 1-23, 1960-79) distribuite cronologicamente tra medioevo e contemporaneità. È per altro in quest’ambito che deve essere collocata la biografia di Coluccio Salutati, settimo volume della Bibliotheca biographica (1972), le cui origini risalgono all’edizione dell’unico protocollo notarile pervenuto del futuro cancelliere fiorentino (Il protocollo notarile di Coluccio Salutati. 1372-1373, Milano 1963).

Professore universitario

Iniziava negli anni del servizio in Corsiniana l’attività didattica di Petrucci. Tra il 1962 e il 1969 svolse, per desiderio del direttore Roberto Abbondanza, corsi di paleografia e diplomatica nella scuola dell’Archivio di Stato di Perugia. Dal medesimo anno 1962 e fino al 1971 tenne, presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma, il corso di storia delle biblioteche. Poi l’ingresso nel ruolo universitario. Nel 1972, vinto il concorso di professore ordinario, prese servizio all’Università di Salerno dove rimase fino al 1974, anno del suo trasferimento alla «Sapienza» di Roma.

L’ingresso nell’Università si compì in uno dei periodi tra i più tumultuosi nella storia dell’Italia repubblicana e del mondo universitario. Fu un terreno fertile di stimoli per il giovane professore di paleografia, che aveva trasformato una simpatetica attrazione verso i dominati nel concreto impegno di rappresentante sindacale. La generica inclinazione verso le idee della sinistra si radicò allora in un più maturo e convinto, e perciò critico, sentimento marxiano: sentimento – e non ideologia – ispiratore in Petrucci di una costante fedeltà.

L’Ateneo romano, l’istituto di paleografia in particolare, furono la vera casa di Petrucci. Nacque in quelle stanze, fondata nel 1977 da Petrucci che subito coinvolse i colleghi d’istituto Guglielmo Cavallo e Alessandro Pratesi, Scrittura e civiltà, una rivista destinata a svolgere, per venticinque anni, un ruolo di primo piano nella riflessione internazionale intorno ai due poli espressi nel titolo. In quello stesso ambiente Petrucci sperimentò forme di apertura alla società (le cosiddette «150 ore»), tenendo lezioni ai tipografi de l’Unità e svolgendo lezioni pomeridiane per garantire una didattica efficace e perciò democratica. Sono quelli, tra il 1976 e il 1987, gli anni che, come è stato scritto, «lo hanno fatto grande. Grande paleografo, alla stregua di un Cencetti, di un Mallon, di un Bischoff, di un Casamassima. Più ancora, grande studioso della scrittura e dello scrivere, del manoscritto e della stampa, della cultura e della letteratura, alla stregua di nessuno» (cfr. A. Bartoli Langeli, Premessa, in A. Petrucci, Scrittura documentazione memoria…, 2018, p. 12).

L’attività di docente ebbe una svolta nel 1991, con il trasferimento alla Scuola normale superiore di Pisa. Petrucci lasciò così l’Urbe e i suoi studenti “di massa”, spesso riconosciuti incolti e dispersivi, ma sempre esuberanti e vitali, per una città che avvertiva provinciale e una élite studentesca di cui identificava il tratto prevalente nell’alta qualificazione intellettuale, condizionato però, ai suoi occhi, da un «certo gusto dell’autosufficienza» (Scritti civili, 2019, p. 281).

All’insegnamento nelle università italiane Petrucci affiancò, dal 1982 al 2005, corsi tenuti negli Stati Uniti (Newberry Library di Chicago, Michigan University of Ann Arbor, Stanford University, Princeton University, Berkeley University of California) e in Francia (École des hautes études en sciences sociales, Collège de France). Fu infine membro dell’Académie royale de Belgique e socio dell’Accademia nazionale dei Lincei.

Tentare una schematica ricostruzione del percorso intellettuale realizzato dallo studioso è altrettanto complesso quanto indicare i contenuti esemplari del suo insegnamento. Così movimentato, ricco, vigile fu il primo, quanto numerosi e innovativi furono i secondi. Se si scorre la sua bibliografia, si rimane facilmente disorientati dalla quantità e varietà dei contributi. Ai quali non mancò una circolazione internazionale: libri e saggi di Petrucci, singoli o in raccolte, sono apparsi in basco, castigliano, catalano, francese, giapponese, inglese, polacco, tedesco, ungherese.

Diplomatica e paleografia

I primi interessi furono concentrati sulla diplomatica, in linea con l’orientamento principale degli studi universitari.

Tra questi, sono di rilievo oltre all’edizione del Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005-1237), I-III (Roma 1960), sviluppo della sua tesi di laurea, le Note di diplomatica normanna (rispettivamente: I, I documenti di Roberto di «Basunvilla», secondo conte di Conversano e terzo conte di Loretello, in Bull. dell’Istituto stor. italiano per il medio evo e Arch. muratoriano, LXXI [1959], pp. 113-140; II, Enrico conte di Montesantangelo ed i suoi documenti, ibid., LXXII [1960], pp. 135-180). Ma spicca Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano (Milano 1958), «una novità assoluta […] poiché questo suo profilo storico del notariato, sia pure sintetico e fatto per specimina, non aveva precedenti nella letteratura storica e diplomatistica» (cfr. A. Bartoli Langeli, Premessa, in A. Petrucci, Scrittura documentazione memoria…, 2018, p. 8). In quel libro è manifesto il modello costituito dall’analoga storia per immagini della paleografia latina condotta da Jean Mallon, Robert Marichal e Charles Perrat nel 1939; ma sorprende la capacità del neo-laureato di tracciare «une sorte de summa artis notariae bâtie sur le plan de l’histoire» (Tessier, 1959, p. 302).

Petrucci tornò alla diplomatica nella prima metà degli anni Ottanta, con una nutrita serie di edizioni documentarie (soprattutto nell’ambito delle Chartae Latinae antiquiores) e con due saggi di più manifesta inclinazione teorica: L’illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie (in L’insegnamento della storia e i materiali del lavoro storiografico, Atti del convegno, Treviso… 1980, Messina 1984, pp. 73-88) e Note sul testamento come documento (in «Nolens intestatus decedere». Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale, Atti dell’incontro di studio… 1983, Perugia 1985, pp. 11-15), a dimostrazione della fertilità di un metodo personale, aperto a una comprensione non dogmatica del fenomeno documentario.

Ma fu la paleografia a occupare la longue durée dell’esercizio critico. Un antefatto è nella già ricordata edizione delle Ricordanze della famiglia Corsini (1965), espressione precoce della scelta di Petrucci per una paleografia attenta alle manifestazioni scrittorie non tradizionali, frutto di libere attività memorialistiche e documentarie, scritte in volgare. Va sottolineata per esempio la trattazione della scrittura mercantesca, che allora, contando solo un appartato lavoro di Gianfranco Orlandelli del 1959, non era certamente à la page come divenne più avanti.

Alla paleografia Petrucci si era accostato, con posizioni ancora ortodosse, già nei primi anni di attività, con due saggi (Note ed ipotesi sulla origine della scrittura barese, in Bull. dell’«Archivio paleografico italiano», n.s., 4-5 [1958-59], pp. 101-114; e Postilla alla questione «beneventana» e non «beneventana» nei documenti dell’Italia meridionale, in Arch. stor. per le province napoletane, s. 3, I [1961], pp. 169-174) debitori della prima esperienza scientifica, visto che lo stesso Cartularium tremitense è in scrittura beneventana. Qualcosa di nuovo si colse già in Tratteggi e forme della lettera x nella scrittura latina (in Atti della Acc. nazionale dei Lincei, Rendiconti, cl. di scienze morali, storiche e filologiche, s. 8, XVI [1961], pp. 223-240): un articolo apparentemente di paleografia tradizionale, che si concludeva tuttavia con l’affermazione che i mutamenti del tratteggio di quella lettera nei tempi lunghi «debbono essere considerati e giudicati come fenomeni di ordine non materiale, ma culturale, e dipendenti perciò non dagli strumenti di cui l’uomo si serviva per realizzarli, ma dalla volontà dell’uomo stesso» (ibid., p. 240).

Una inusitata ampiezza di orizzonti si rivela in importanti studi sulla scrittura latina in età romana: Per la storia della scrittura romana: i graffiti di Condatomagos (in Bull. dell’«Archivio paleografico italiano», s. 3, I [1962], pp. 85-132) e Nuove osservazioni sulle origini della b minuscola nella scrittura romana (ibid., 2-3 [1963-64] pp. 55-72), nei quali la sovversione del punto di vista convenzionale, fondato sui modelli alti della cultura libraria, avviene con l’assunzione di uno sguardo dal basso, rivolto alla «scrittura di tutti i giorni, continuamente mutata e semplificata da migliaia di modesti scrittori, appartenenti al ceto medio e infimo» (cfr. Per la storia della scrittura romana, cit., p. 129). Uno sguardo dal basso non puramente descrittivo (che già sarebbe molto), ma capace di coinvolgere le dinamiche complessive della storia della scrittura.

Uno sguardo dall’alto è invece quello che caratterizza, con un balzo in avanti di un millennio, l’esemplare studio su La scrittura di Francesco Petrarca (Città del Vaticano 1967), vera e propria biografia grafica, e per conseguenza intellettuale, del grande letterato, punto di snodo della tradizione grafica occidentale.

A prescindere dai risultati interpretativi, si tratta di saggi di paleografia “classica”, ancorata a solide radici epistemiche e realizzata per mezzo della expertise delle forme grafiche. Essa costituì in Petrucci il sempre rivendicato fondamento del proprio operare, svolgendosi negli anni in episodi come lo studio dell’onciale romana, le scritture della Roma gregoriana, le Origini volgari (l’Indovinello veronese, il Privilegio logudorese, la canzone Quando eu stava in le tu cathene), uno dei canzonieri più antichi della lirica italiana (il Vat. lat. 3793) e mostrando un particolare e insistito interesse per l’epoca umanistica e la fase di transizione dal manoscritto alla stampa.

Cultura grafica

Ma l’indirizzo convenzionale si arricchì presto di orientamenti del tutto nuovi. Un primo balzo in avanti si coglie sul finire degli anni Sessanta con due articoli, entrambi del 1969, dedicati l’uno (Alle origini del libro moderno. Libri da banco, libri da bisaccia, libretti da mano, in Italia medioevale e umanistica, XII [1969], pp. 295-313) a illustrare il libro in alcuni aspetti materiali (dimensioni, impaginazione, ecc.) nel riflesso della funzione cui il libro stesso veniva adibito; destinato l’altro (Scrittura e libro nell’Italia altomedievale. Il sesto secolo, in Studi medievali, s. 3, X [1969], 2, pp. 157-213) a esporre, nella prassi, un esplicito “rovesciamento” del ruolo della paleografia e, nel contempo, a illustrare «l’intero impianto metodologico rivoluzionario che aveva in qualche modo già caratterizzato e che sempre più impronterà la ricerca» di Petrucci (Signorini, 2019, p. 6).

Fece così il suo ingresso, negli studi sulla scrittura, il tema della «cultura grafica» (o, se si preferisce, della «cultura scritta») che tanta parte ebbe nella produzione storiografica successiva.

Il binomio scrittura e libro (e scuola) occupò la prima metà degli anni Settanta. Appartengono a questo periodo la relazione spoletina sugli Aspetti simbolici delle testimonianze scritte (in Simboli e simbologia nell’alto medioevo, Settimane di studio…, XXIII… 1975, Spoleto 1976, pp. 813-846) e il fondamentale saggio su Funzione della scrittura e terminologia paleografica, pubblicato nel 1979 ma composto nel 1973 (in Palaeographica, diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli, I, Roma 1979, pp. 3-30), nel quale le manifestazioni grafiche sono trasformate in strumenti dell’interpretazione culturale.

Ma furono i grandi contributi di Petrucci all’impresa della Letteratura italiana (Einaudi) diretta da Alberto Asor Rosa a fornire contenuto organico all’idea di una storia della scrittura come storia della cultura, scritta e letta, dell’Occidente. È lì che, dopo alcuni lavori di più spiccato orientamento concettuale (Il libro manoscritto, in Letteratura italiana, II, Produzione e consumo, Torino 1983, pp. 497-524; La scrittura del testo, ibid., IV, L’interpretazione, ibid. 1985, pp. 283-308), fu pubblicata la Storia e geografia delle culture scritte: dal sec. XI al sec. XVIII (ibid., II, 1-2, L’Età moderna, ibid. 1988, pp. 1193-1292), un formidabile panorama della produzione manoscritta italiana tra XI e XVIII secolo. Il tutto accompagnato da quasi duecento riproduzioni, raccolte in una serie di inserti, che da sole compongono un compiuto affresco dei mezzi e dei sistemi di lettura e di scrittura dalle origini all’età contemporanea.

Alfabetismo

Nel medesimo tempo, l’intreccio tra paleografia e cultura trasse alimento fecondo e inaspettato dalla storia dell’alfabetismo, argomento nel quale, meglio che altrove, trovava espressione quella specifica attenzione di Petrucci verso la cultura delle classi subalterne che fu una tra le chiavi del suo impegno politico.

Preceduti, accompagnati e seguiti dalle indagini sulle sottoscrizioni autografe nei documenti altomedievali lette in chiave appunto di alfabetismo, indagini poi raccolte da lui e con Carlo Romeo in «Scriptores in urbibus». Alfabetismo e cultura scritta nell’Italia altomedievale (Bologna 1992), questi studi affollano in particolare gli anni tra il 1977 e il 1989: un periodo vulcanico di iniziative (tra le quali, memorabile, il Seminario tenutosi a Perugia nel 1977) e di aperture prospettiche inconsuete sugli scenari della scrittura (Scrittura, alfabetismo ed educazione grafica nella Roma del primo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Trastevere, in Scrittura e civiltà, II [1978], pp. 163-207), culminato nella famosa mostra romana dedicata a Scrittura e popolo nella Roma barocca. 1585-1721 (Roma 1982). Ma si tradussero anche in un intervento di più diretta e esplicita militanza con il volume Scrivere e no. Politiche della scrittura e analfabetismo nel mondo d’oggi (Roma 1987): un libro intenzionato, si legge nella premessa, a ripercorrere «le fasi della lotta di coloro (popoli o paesi, adulti o fanciulli, uomini e donne) che, contro ogni esplicita proibizione e contro ogni difficoltà, tendono in tutto il mondo a rivendicare e a conquistarsi il loro primordiale diritto al pieno possesso degli strumenti della cultura scritta, del leggere, cioè, e dello scrivere».

Questa preoccupazione, questa permanente tensione verso gli aspetti progressisti e democratici della lotta per la conquista dell’alfabeto – corrispondente all’analoga, ma di senso contrario, constatazione delle politiche conservatrici e reazionarie delle élites dominanti –, fu un’altra costante del pensiero di Petrucci che, alla storia delle biblioteche e della lettura, dedicò studi esemplari. A cominciare dal dirompente Primo: non leggere. Biblioteche e pubblica lettura in Italia dal 1861 ai nostri giorni (Milano 1976, in collab. con Giulia Barone), libro nel quale la ricerca storica era indirizzata «a dimostrare e tentare di sconfiggere l’ottusità annidatasi in alcuni gangli dello Stato soprattutto dopo il sonno in cui il Paese era caduto culturalmente durante il fascismo, sonno che contribuiva ancora ad impedire, o quanto meno a scoraggiare, la lettura agli italiani già poco inclini a farlo» (Tavoni, 2017, p. 65).

Fra i numerosi interventi sull’argomento, alcuni di più marcato profilo storico, altri di impronta più spiccatamente “politica”, non si potrà omettere di ricordare Leggere per leggere: un avvenire per la lettura (in Storia della lettura nel mondo occidentale, a cura di G. Cavallo - R. Chartier, Roma-Bari 1995, pp. 411-437) che, incluso in una fortunata silloge, ha conosciuto larghissima diffusione.

Storia del libro

Legato a quello delle biblioteche e della lettura è l’argomento della storia del libro. In questo ambito siamo debitori a Petrucci specialmente per l’attività di divulgazione. La vastità del suo orizzonte culturale si manifestò nelle due antologie laterziane dedicate a Libri, editori e pubblico nell’Europa moderna (Roma-Bari 1977) e, con significativa variazione, Libri, scrittori e pubblico nel Rinascimento (ibid. 1979). Ma soprattutto a Petrucci va il merito di avere costretto la cultura specialistica italiana a fare i conti con L’apparition du livre di Lucien Febvre e Henri-Jean Martin (1958), libro che fu alla base di un diverso modo di fare la storia del libro, della stampa e dell’editoria. Il lungo saggio introduttivo alla tardiva traduzione italiana di quel volume (Per una nuova storia del libro, in L. Febvre, H.-J. Martin, La nascita del libro, a cura di A. Petrucci, Roma-Bari 1977, pp. V-XLVIII) fornì stimolo concreto di rinnovamento agli studi bibliologici, convertendo i temi storiografici, dalla scuola storica francese dibattuti in chiave di “storia della mentalità”, alla comprensione delle società storiche, ma sempre a partire, questa la peculiarità di Petrucci, dall’analisi formale dei prodotti scritti.

Per quanto riguarda il libro, in particolare manoscritto, al nome di Petrucci resta associato il fortunato manuale La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli (Roma 1984), col quale egli «si propone di offrire ai conservatori e ai descrittori di libri manoscritti medievali e moderni, anziché regole assolute e modelli unici da applicare passivamente, chiavi interpretative e strumenti metodologici atti non solo ad agevolare il loro lavoro, ma a formare catalogatori esperti e capaci di scelte autonome e consapevoli» (Alvino, 2019: tratto da versione on-line). Non, dunque, una normativa astratta e assertiva, ma uno strumento "critico", frutto di un’esperienza diretta, destinato alla preparazione critica degli operatori del settore. È un atteggiamento perfettamente coerente con l’indirizzo costante impresso all’insegnamento universitario, il cui frutto più maturo è costituito dalla Breve storia della paleografia latina (Roma 1989): un testo pensato per, e nato con la didattica e dunque apparentemente semplice e didascalico, ma animato, sotto la calma superficie, da un fervore problematico tutt’altro che manualistico.

Le scritture esposte e le ultime prove

Cospicuo rilievo ha assunto nella riflessione di Petrucci il soggetto delle scritture d’apparato (o monumentali), oggi meglio note agli studiosi con il termine petrucciano di «scritture esposte». È del 1980 la prima versione, apparsa nella einaudiana Storia dell’arte italiana, di una pubblicazione che si trasformò poi in libro autonomo col titolo La scrittura. Ideologia e rappresentazione (Torino 1986). Si tratta, forse, del lavoro più originale e comunque di uno tra i lavori più suggestivi di Petrucci. In nessun altro ambito della produzione scritta occidentale il rapporto diretto che lega la scrittura all’ideologia si manifesta con altrettanta chiarezza come nei luoghi, modi e modelli dell’esposizione al pubblico di testi scritti, tanto che persino la loro assenza ricade nel cono d’ombra dell’agire politico. «Iscrizioni pubbliche e iscrizioni funerarie, scritte murali dipinte e graffite, didascalie di affreschi o di dipinti, scritti su oggetti, su stampe incise, su carte da gioco, titolature di libri e insegne di negozi o di fabbriche, grafica giornalistica e grafica pubblicitaria, “graffiti” di scuola, di stadio, di latrina, scrittura “visiva”, biglietti da visita e tavolette ex voto» (La scrittura. Ideologia e rappresentazione, cit., p. XIX) si animano, sotto gli occhi del lettore, di significati inattesi, a volte sorprendenti, in una carrellata che dal Millecento arriva ai giorni nostri.

Più recenti filoni di ricerca sviluppati da Petrucci sono in parte ancora legati al tema delle scritture d’apparato (Le scritture ultime. Ideologia della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale, Torino 1995, dedicato alle modalità della memoria funeraria); in parte connessi con alcuni aspetti dalla comunicazione scritta, e nello specifico dell’epistolografia, che gradualmente (da La lettera missiva nell’Europa medievale: tecniche e materiali. Programma per un progetto di ricerca, in Gazette du livre médiéval, XXV [1994], pp. 30 s.) hanno assunto la forma del censimento e della pubblicazione, con la collaborazione di un gruppo di allievi pisani, delle Lettere originali del medioevo latino. VII-XI sec. (I-II, Pisa 2004-2007, in collab. con G. Ammannati - A. Mastruzzo - E. Stagni), culminando in Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria (Roma-Bari 2008).

Nella produzione storiografica degli ultimi anni di attività si avverte la «riflessione di Petrucci sulla memoria scritta, il vertice problematico della sua vita di studioso e di cittadino» (cfr. A. Bartoli Langeli, Premessa, in A. Petrucci, Scrittura documentazione memoria…, 2018, p. 14). È un pensiero che prende forma nel tempo: dapprima si sofferma sulle pratiche della conservazione (Conservazione e uso dello scritto. Storia e funzione di un rapporto difficile, in Id., Medioevo da leggere…, Torino 1992, pp. 201-210; Logiche della conservazione e pratiche conoscitive, in Mercurius in trivio. Studi di bibliografia e di biblioteconomia per Alfredo Serrai…, a cura di M. Cochetti, Roma 1993, pp. 147-152); quindi si concentra sui legami tra scrittura e memoria, personale e sociale (Scritture della memoria e memorie dello scritto: dall’ordine degli oggetti scritti al disordine della scrittura virtuale, in Parolechiave, n. 9, dicembre 1995, pp. 83-92; Scrivere e conservare la memoria, ultimo capitolo di Prima lezione di paleografia, Roma-Bari 2002, pp. 116-126); si scioglie, infine, negli stretti rapporti tra memorizzazione e oblio (Fra conservazione ed oblio: segni, tipi e modi della memoria scritta, in Bull. dell’Istituto stor. italiano per il medioevo, CVI [2004], 1, pp. 75-92; I testi e le tracce: ordinare e conservare la memoria scritta, in L’archivio nella società dell’informazione: innovazione, trasparenza e memoria, Atti del seminario… 2006, Pisa 2007, pp. 9-13).

Così, dopo avere affidato alla densa Prima lezione di paleografia la sintesi più compiuta e affascinante della sua visione del ruolo della scrittura nella civiltà occidentale, si è concluso un discorso avviato mezzo secolo prima e la cui piena valutazione, dovrà tenere in conto non solo quanto Petrucci ha scritto, ma anche del movimento che alla cultura italiana e internazionale egli ha saputo imprimere.

Morì a Pisa, dopo lunga e invalidante malattia, il 23 aprile 2018, poco prima di compiere 86 anni.

Cosciente del dovere, per un intellettuale, di non astenersi dall’agire concreto, Petrucci trovò nel campo della storia della scrittura il modo migliore per manifestare la sua militanza, costruendo nel concreto dell’attività scientifica un metodo che ha negli uomini il suo fondamento e in una visione globale del fenomeno grafico il suo scopo. Questa era la sua paleografia: una manifestazione specifica e peculiare della lotta di classe. Per lui dovranno valere le parole che egli stesso scrisse ricordando un caro amico troppo presto scomparso, Giorgio Raimondo Cardona: «Al di fuori di tutto quello di lui che ci è rimasto attraverso lo scritto restano la sua lezione discorsiva, la sua perenne didattica, il suo stile fatto di disponibilità estrema, di pazienza, di gusto del rapporto e dell’incontro, di amore per l’avventura intellettuale a tutto campo; perché anche nel delineare una nuova figura di intellettuale e di ‘maestro’, con semplicità, ma sempre con politica consapevolezza, […] ci è stato, e resterà, guida da ricordare» (Scritti civili, cit., p. 79).

Opere

La bibliografia di Petrucci si legge in M. Palma, Bibliografia di A. P., Roma 2002. Oltre ai singoli contributi citati nel testo, si v. le raccolte di studi, pubblicate negli ultimi anni e dopo la sua morte: Letteratura italiana: una storia attraverso la scrittura, Roma 2017; Scrittura documentazione memoria. Dieci scritti e un inedito, 1963-2009, n. speciale dei Quaderni del mondo degli archivi, dicembre 2018; Scritti civili, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Ciaralli - M. Palma, Roma 2019; Scritti garganici e pugliesi, a cura di N. Bianchi (in corso di stampa come n. monografico della rivista Il Giannone); in corso di stampa anche gli atti di un convegno su L’eredità di A. P.: tra paleografia e storia, a cura di A. Castillo Gómez.

Fonti e bibliografia

G. Tessier, rec. a Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano, in Bibliothèque de l’École des chartes, CXVII (1959), pp. 300-302; S. Zamponi, Paleografia e storia sociale, in Paleografia diplomatica codicologia e storia sociale, Atti del III convegno…, a cura dell’Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti, Perugia 1985, pp. 17-31; P. Supino Martini, La paleografia latina in Italia da Giorgio Cencetti ai giorni nostri, in Un secolo di paleografia e diplomatica, 1887-1986, a cura di A. Petrucci - A. Pratesi, Roma 1988, in partic. pp. 64-76; L.M. Cesaretti Salvi, P., A., in Enc. Italiana, Appendice 2000, I, Roma 2000, ‹http://www.treccani.it/enciclopedia/armando-petrucci_%28Enciclopedia-Italiana%29/›; F. Giuliani, Alfredo Petrucci. Le lettere, il Gargano e lo scrittore, Foggia 2008; M. Mastrogregori, L’Italia repubblicana, in Enc. Italiana, Appendice VIII, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Storia e politica, Roma 2013, pp. 597-630: in partic. p. 623; M.G. Tavoni, Dal “libro di P.”. Considerazioni su di un Maestro, in Biblioteche oggi, XXXV (2017), ottobre, pp. 59-67; V. Formentin, Com’è stata scritta la letteratura italiana. Per un libro di A. P., in Lingua e stile, LIV (2019), pp. 119-145; Litterae Caelestes, n.s., IX (2018), in cui, tra alcuni ricordi di amici e colleghi, si leggono: R.Chartier, Morphologie et histoire de la culture écrite: A. P., pp. 11-21; F.M.Gimeno Blay - A. P.: una lettura paleografica della Spagna, pp. 135-144. G. Alvino, rec. ad A. Petrucci, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli (Roma 2018), in Lingua Italiana, 14 marzo 2019: ‹http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/recensioni/recensione_124.html›; A. Bartoli Langeli, rec. ad A. Petrucci, Letteratura italiana. Una storia attraverso la scrittura, in Giorn. stor. della letteratura italiana, CXXXVI (2019), f. 655, pp. 457-462; A. P: un maestro nelle parole di amici e colleghi, a cura di A. Cherchi, Roma 2019 (in cui si leggono: M. Signorini, Chi e perché: la rivoluzione paleografica di A. P., pp. 5-12; P. Orsini, Dagli alberi alla foresta: uno sguardo archivistico alla storia della cultura scritta, pp. 13-20; A. De Pasquale, P. e la storia del libro, pp. 21-30; V. Formentin, Il contributo di A. P. agli studi italianistici, pp. 31-34, E. Irace, Scrittura e società: l’età moderna, pp. 35-42).