ASIA

ASIA.

- Evoluzione del quadro demografico e geo economico. La competizione sul Mar Cinese. Turcofonia. Le nuove vie della seta. Bibliografia

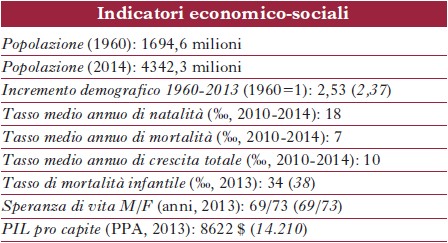

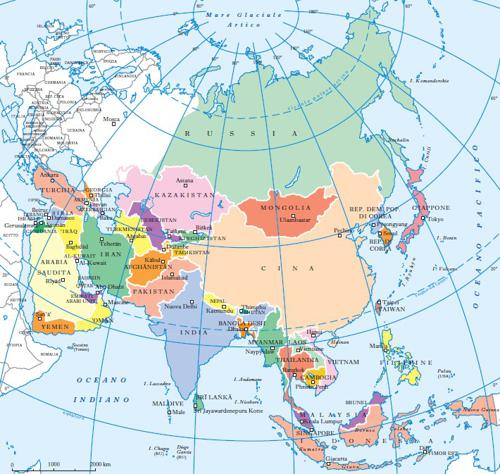

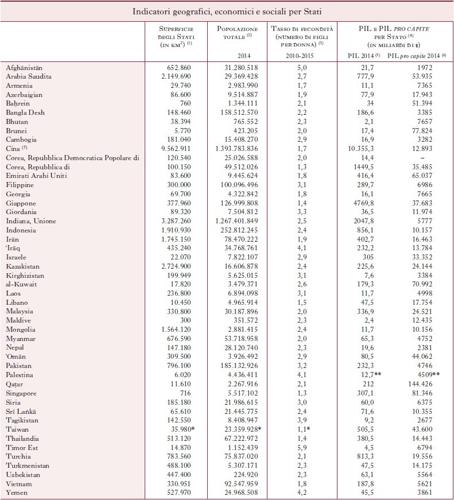

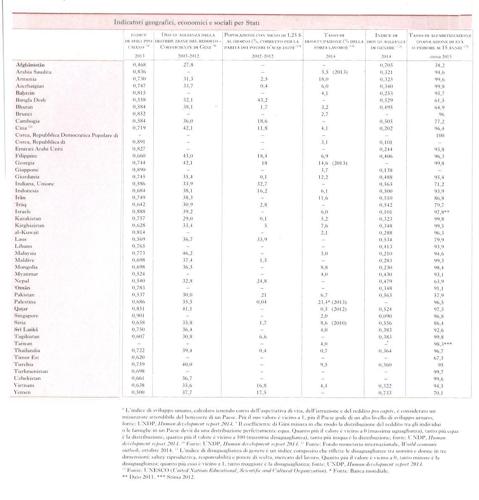

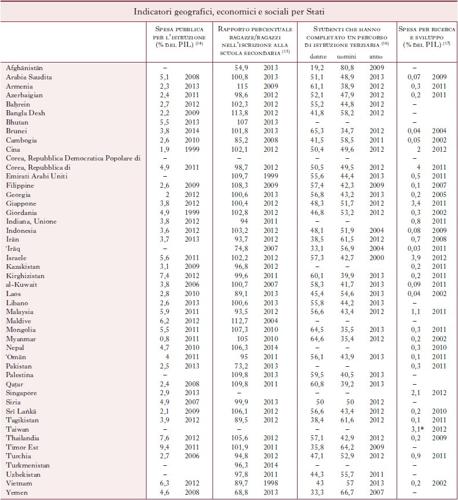

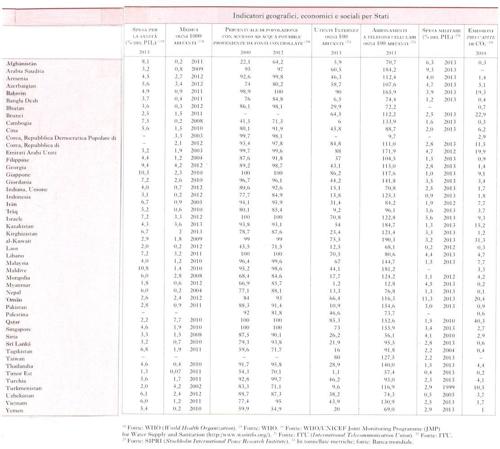

Evoluzione del quadro demografico e geoeconomico di Claudio Cerreti. – Nei primi anni del 21° sec. l’A. è arrivata a ospitare quasi due terzi degli esseri umani e a realizzare non molto meno della metà della ricchezza mondiale, grazie anche a una rilevante infrastrutturazione fisica e a radicate capacità organizzative. Su tutti i Paesi emergono ovviamente Cina e India, che si aggiungono al Giappone, sopravanzandolo, fra i primi produttori al mondo di beni e servizi. Fra le prime dieci potenze economiche mondiali, figurano quattro Paesi asiatici – più la Russia, certamente non estranea al continente; fra i primi venti, la metà sono asiatici. La Cina ha pressoché raggiunto la stessa dimensione economica degli Stati Uniti; la seguono, a distanza, l’India e il Giappone e poi l’Indonesia, la Repubblica di Corea e altri.

Questi Paesi hanno popolazione abbondante, salde strutture sociali e un mercato interno orientato a sostenere una crescita economica articolata; in qualche caso dispongono di risorse naturali che conferiscono loro un ruolo ineludibile sulla scena internazionale (come l’Arabia Saudita); talvolta presentano grandi quantità sia di abitanti sia di risorse (è il caso della Cina e, in parte, dell’India).

Nel suo insieme l’A. domina ormai in settori produttivi tradizionali o innovativi, come siderurgia, cantieristica, industria automobilistica, tessile, edilizia, plastica, elettronica, elettrotecnica, chimica, meccanica di precisione, telefonia, malgrado debba subire i contraccolpi negativi degli andamenti altalenanti dei mercati, soprattutto finanziari. Molti dei Paesi asiatici, del resto, fanno leva su retroterra culturali solidi e condivisi, in grado di generare dinamiche sociali e politiche efficaci, sebbene talvolta poco comprensibili da parte degli occidentali. Accanto ai casi di successo, comunque, ampie aree del continente continuano a conoscere condizioni quanto meno precarie: non sono pochi i Paesi asiatici ancora in fase di forte crescita demografica, privi di sistemi socioeconomici adeguati, segnati da condizioni arretrate rispetto a tutti gli indicatori.

Complessivamente, l’incremento demografico del continente è in fase di netto rallentamento. Dopo lo straordinario balzo che l’ha portata a circa 1,4 miliardi di abitanti, la Cina sta vivendo la fase conclusiva della transizione demografica, avviandosi alla crescita zero. Non così l’India, che ospita oltre 1,2 miliardi di persone (si prevede che superi la Cina entro una ventina d’anni), dove il processo sta impiegando più tempo, anche per le diverse scelte politiche operate in materia, e, più in generale, l’A. meridionale e sudorientale, che ospitano la maggior parte del resto della popolazione asiatica. All’opposto, il Giappone (e fra breve anche Taiwan) è caratterizzato da anni da una dinamica naturale negativa. Per molti versi, però, la principale differenza fra i Paesi più avanzati e gli altri sembra risiedere nella capacità di padroneggiare, produrre e applicare tecniche sofisticate sia negli ambiti produttivi, sia nell’organizzazione del territorio e della vita quotidiana, a cominciare dalle città. È certo necessario ricordare la persistenza di vastissime aree ‘urbane’ misere e marginali in quasi tutti i Paesi o l’ampiezza delle regioni rurali e interne appartate, quando non ignorate dalla modernizzazione; ma è anche doveroso sottolineare la crescente diffusione di proposte e di soluzioni pionieristiche, specialmente nell’edilizia, nei trasporti, nelle comunicazioni delle metropoli asiatiche. In quasi tutti i Paesi più avanzati dell’A., comunque, gli squilibri territoriali sono ancora molto marcati – come quelli reddituali. Ma non sembra mancare una specifica attenzione al problema: come in Cina, dove il recente rallentamento dei consumi privati (e del PIL) dipenderebbe soprattutto dal tentativo di ridistribuire e riequilibrare gli effetti della modernizzazione tra le diverse componenti della popolazione e nelle diverse regioni del Paese.

Sotto il profilo politico-territoriale, a parte la costante virulenza dei contrasti, interni e internazionali, nel Vicino e Medio Oriente, bisogna tenere in considerazione una molteplicità di processi graduali, di intensità varia secondo le congiunture, in ambiti diversissimi, che possono solo essere esemplificati: dall’infrastrutturazione continentale, nella ricerca di connessioni stabili, nuovi mercati, ma anche ulteriore influenza politica (come nel caso delle ‘nuove vie della seta’), allo sviluppo di prospettive sovrastatali, a sfondo insieme storico-culturale e politico, come, per es., il movimento della turcofonia, a una serie di contrasti ‘a bassa intensità’, ben rappresentati dalle rivendicazioni sui mari adiacenti alle coste dell’A., a cominciare dal Mar Cinese.

La competizione sul Mar Cinese di Michele Castelnovi. – Sulla base delle convenzioni internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), la ZEE (Zona Economica Esclusiva) si estende in mare per 200 miglia dal territorio nazionale: non solamente per la pesca, ma anche per lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi (già noti o ancora da esplorare) e per la possibilità di estendere gas dotti sottomarini. Tutti gli Stati che si affacciano sul Mar Giallo Meridionale (Cina, Taiwan, Giappone, Vietnam, Filippine, Malesia, Singapore e Brunei) hanno aderito alla Convenzione: ciò rende prezioso il possesso anche di piccoli gruppi di isole (o perfino di scogli disabitati), come le Spratly o le Paracelso. Non va trascurata la contesa sulle isole Senkaku (in cinese Tiaoyu), ubicate a est di Taiwan nel Mar Cinese Orientale; negli ultimi anni, la tensione tra Giappone e Cina su tali isole si è acuita più volte, con simboliche prese di possesso, alcune avvenute in accordo tra Pechino e Taipei, suggerendo ad alcuni commentatori che la posta in palio non sia soltanto il controllo di un piccolo arcipelago, ma anche un forte riavvicinamento tra Pechino e Taipei (seguendo il paradigma di Macao e Hong Kong), che cambierebbe tutti gli equilibri di quel particolare scacchiere geopolitico. Ogni rivendicazione da parte di uno dei contendenti nel Mar Cinese suscita immediate reazioni: manifestazioni, boicottaggi, sabotaggi di industrie e perfino di catene di negozi, coinvolgendo eventuali partner occidentali, se sospettati di sostenere le rivendicazioni degli avversari. La tensione non è ancora sfociata in guerra aperta, tuttavia quest’area è considerata uno dei potenziali epicentri di crisi internazionale nel breve periodo. L’ascesa della Cina come gigante economico e politico (e il rafforzamento dell’isola di Hainan come base militare) preoccupa i più piccoli vicini, a vario titolo vincolati alla protezione degli USA, a loro volta in parte dipendenti dall’economia cinese.

Turcofonia di Michele Castelnovi. – Le numerose Repubbliche indipendenti sorte dal dissolvimento dell’URSS possono essere raggruppate, sia pure al prezzo di inevitabili semplificazioni, privilegiando la coerenza geografica a prescindere dalla presenza di gruppi linguistici differenti o di diverse religioni: baltiche, caucasiche e centro-asiatiche. Negli ultimi dieci anni, però, si è diffusa l’espressione Repubbliche ex sovietiche turcofone per indicare in maniera molto generica i Paesi compresi tra la Cina e la Turchia. Tra gli studiosi non c’è unanimità nell’elenco dei componenti, anche per l’assenza di un unico soggetto di coordinamento ufficiale: si varia da nove a sei, giacché molti escludono il Kazakistan (per la lingua), ma includono la Turchia, la quale, naturalmente, non ha mai fatto parte dell’URSS, anzi per decenni ha costituito il principale baluardo della NATO in quello scacchiere. Una delle più importanti organizzazioni fra gli Stati dell’area, denominata Consiglio di cooperazione dei Paesi turcofoni (o, più brevemente, Consiglio turco), con sede ad Ankara, comprende Turchia, Azerbaigian, Kazakistan e Kirghizistan, con Turkmenistan e Uzbekistan soltanto in veste di osservatori. La prima riunione si tenne nel 1992: ma, nonostante il clamore mediatico, sortì scarsi effetti concreti. La pura e semplice radice linguistica comune (spesso non condivisa dalle minoranze interne) non colma da sola tutte le differenze di tipo economico, etnico e persino religioso: per es., anche a voler trascurare la percentuale di atei e di ortodossi, retaggio dell’epoca russa e poi sovietica, gli azeri sono sciiti. Secondo alcuni, un movimento panturco potrebbe rivendicare l’indipendenza dalla Cina della popolazione uigura, nel territorio un tempo detto Turkestan orientale, oppure coordinare un’adesione collettiva all’Unione Europea.

Le nuove vie della seta di Paolo Sellari. – Progetto geopolitico-economico lanciato nel 2014 dal presidente cinese Xi Jinping che evidenzia le aspirazioni di Pechino per rafforzare le rotte sia marittime sia, soprattutto, terrestri tra Oriente e Occidente, sulla base di eredità storiche e culturali cinesi e nella consapevolezza delle politiche amichevoli e di integrazione regionale della Cina nei confronti dei propri vicini. La Via della seta marittima ricalca la tradizionale rotta marittima tra Mar Cinese Meridionale, lo Stretto di Malacca, l’Oceano Indiano, il Mar Rosso, il Canale di Suez e il Mediterraneo. Una rotta che, a causa dei fenomeni di pirateria tra Malacca e il Corno d’Africa, pone seri problemi per la sicurezza dei trasporti e dell’approvvigionamento energetico cinese e che vede lungo il suo dispiegamento una serie di avamposti cinesi per il controllo militare di alcuni settori marittimi sensibili, configurando quella che è stata definita Pearl string strategy («strategia del filo di perle»). Negli anni successivi al 2010 il governo di Pechino ha iniziato una strategia di investimenti massicci a favore dei tracciati terrestri che garantirebbero una significativa diversificazione degli approvvigionamenti energetici. La proposta del presidente Xi Jinping prevede un tracciato ferroviario che collegherebbe lo Shaanxi, lo Xinjiang, i Paesi ex sovietici dell’Asia centrale, l’Iran, la Turchia, per giungere in Germania: un percorso che ricalca in linea di massima quello dell’antica Via della seta, lungo il quale convergono gli interessi di Russia e Cina, sia alla luce dell’accordo del maggio 2014 tra il maggior consumatore di energia al mondo e il maggior esportatore di gas naturale (accordo secondo il quale la Russia si impegna dal 2018 a fornire 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno alla Cina), sia nella prospettiva di più estese collaborazioni sulla sicurezza e sulla stabilità regionale, derivanti dal ritiro delle truppe NATO dall’Afghānistān. Uno dei più significativi risvolti del progetto è di natura geopolitica, in quanto la sua realizzazione sembrerebbe ‘consegnare’ l’intera massa eurasiatica alla triade Cina, Russia e Germania, emarginando da tale contesto l’influenza statunitense.

Bibliografia: F. Vielmini, I corridoi di trasporto trans-euroasiatici: non solo economia, «ISPI Policy brief», 2005, 28, http://www.ispionline.it/it/documents/pb_28_2005.pdf; UNESCAP, Trans Asian railways: facts and figures, Bangkok 2008; B.N. Bhattacharyay, P. De, Restoring the Asian silk route: tow ard an integrated Asia, ADBI Working Paper nr. 140, Tokyo 2009 (http://www.adbi.org/files/2009.06.17.wp140.restoring. asian.silk. route.pdf); P. Sellari, Geopolitica dei trasporti, Roma-Bari 2013.