cataratta

cataratta

Processo di progressiva opacizzazione del cristallino, legato all’ossidazione delle proteine che lo costituiscono. Il termine risale al Medioevo (dal lat. cataracta o catarr(h)acta, «cascata, chiusa, saracinesca») ed è legato alla credenza popolare secondo la quale strani umori scendessero dall’alto per oscurare la visione degli uomini.

Classificazione

Il processo di opacizzazione del cristallino può interessare solo il nucleo, solo la corticale, entrambe le componenti o parti di esse, definendo i quadri di c. nucleare, c. corticale, c. corticonucleare, c. corticale anteriore, c. corticale posteriore o a sottocoppa. In base all’età di insorgenza la c. si classifica in c. congenita e c. acquisita.

Cataratta congenita

Presente alla nascita o insorta nei primi mesi di vita, la c. congenita è verosimilmente causata dall’azione di radiazioni, di farmaci o di infezioni che colpiscono la madre nel primo trimestre di gravidanza. La sua precoce diagnosi e il suo tempestivo trattamento sono importanti per prevenire il deficit di sviluppo della capacità visiva, che può essere indotto dalla deprivazione dello stimolo visivo in tenera età (ambliopia).

Cataratta acquisita

La c. acquisita può insorgere in qualsiasi età; la forma senile è sicuramente la più rappresentata. La c. senile in fase iniziale può non provocare alcun sintomo e, sviluppandosi lentamente, determinare nel tempo progressiva riduzione della vista. La visione annebbiata o sfuocata, la percezione di fastidiosi aloni intorno alle luci, la diplopia monoculare e la necessità di cambiare spesso gli occhiali sono i sintomi più frequentemente riferiti dai pazienti affetti da c. senile. In base all’entità del processo di opacizzazione del cristallino, la c. acquisita può essere ulteriormente classificata in incipiente, avanzata, ipermatura, morgagnana e cretacea. Esistono cataratte acquisite associate ad altre patologie oculari, quali uveite, glaucoma, pseudoesfoliazione capsulare, o insorte nel contesto di malattie sistemiche che ne aumentano l’incidenza, come il diabete mellito, la galattosemia, l’ipocalcemia e le aberrazioni cromosomiche. La c. può essere inoltre indotta da traumi bulbari contusivi o perforanti, da prolungate somministrazioni di farmaci come i corticosteroidi, e da agenti fisici quali il calore, l’elettrocuzione e le radiazioni ionizzanti.

Terapia

Non esiste una terapia medica efficace per la c.; il trattamento consiste nella rimozione chirurgica del cristallino opacizzato e nella sua sostituzione con un cristallino artificiale.

Trattamento chirurgico della cataratta

Attualmente non esiste una terapia medica efficace per la cataratta, perciò l’asportazione chirurgica del cristallino rimane l’unico trattamento utile. L’intervento consiste nella rimozione del cristallino opaco, che viene generalmente sostituito con una lente intraoculare artificiale; rappresenta oggi uno degli interventi chirurgici più diffusi al mondo. L’intervento è generalmente indicato nel paziente che lamenta un calo della capacità visiva, giustificato dalla cataratta, tale da limitarlo nell’esecuzione delle normali attività quotidiane.

Storia del trattamento

La correzione chirurgica della cataratta è una procedura già conosciuta dai popoli antichi (Celsio e Galeno ne parlano diffusamente, e la tecnica di intervento per la sua rimozione si è conservata per circa 1700 anni, fino all’estrazione intracapsulare). Il cristallino veniva dislocato dalla sua sede e spinto posteriormente in modo da lasciar libera la pupilla, utilizzando uno strumento appuntito inserito nel limbus (area di transizione tra cornea e sclera). Questo trattamento, seppur grossolano, permetteva comunque un certo recupero della vista nei casi in cui il cristallino fosse totalmente opaco. Tale tecnica è tuttora esercitata in alcune zone nei paesi del terzo mondo non raggiunte da strutture sanitarie moderne. Nel 1880 Smith introdusse la tecnica di estrazione intracapsulare di cataratta utilizzando un’ampia incisione nella metà inferiore del limbus, che permetteva di estrarre il cristallino intero afferrandone la capsula con una pinza. Nel 1961 Kravitz ideò la crioestrazione che ha rappresentato la tecnica standard fino agli anni Ottanta. Si tratta dell’estrazione del cristallino, utilizzando una sonda a freddo (criocoagulazione). Dopo aver eseguito un’apertura al limbus con una lama sottile, si applicava la sonda sulla capsula anteriore del cristallino; il tessuto congelato aderiva saldamente alla sonda permettendo, con accurati movimenti nelle varie direzioni, di rompere le fibre del sistema di sospensione del cristallino, che veniva estratto in toto. L’incisione veniva chiusa con l’apposizione di numerosi punti di sutura in nylon o seta. Tale tecnica è stata ormai abbandonata.

Preparazione preoperatoria e anestesia

Essendo attualmente possibile sostituire il cristallino, in previsione dell’intervento viene eseguita un’ecobiometria, esame che permette di calcolare il potere diottrico del cristallino artificiale da inserire, sulla base della lunghezza del bulbo oculare e della curvatura della cornea. L’intervento viene generalmente eseguito in anestesia locale. Si distinguono l’anestesia tipica, con la semplice somministrazione di un collirio anestetico, e l’anestesia peribulbare che prevede l’iniezione di una soluzione anestetica intorno al bulbo oculare. Quest’ultima blocca anche i movimenti dell’occhio. L’anestesia generale è utilizzata quasi esclusivamente in età pediatrica o per pazienti poco collaborativi.

Estrazione extracapsulare

Nel caso di estrazione extracapsulare viene effettuata un’incisione più piccola rispetto all’estrazione intracapsulare, attraverso la quale si esegue un’apertura della capsula anteriore del cristallino di dimensioni tali da permettere di espellerne il contenuto lasciando in sede la capsula posteriore. Quest’ultima fornisce il supporto per la lente intraoculare, la cui gradazione è stata calcolata precedentemente. Questa tecnica rappresenta il metodo più comune di estrazione di cataratta nei paesi in via di sviluppo. L’estrazione extracapsulare di cataratta richiede, infatti, strumenti semplici e poco costosi. Viene raramente utilizzata nei paesi industrializzati per cataratte particolarmente dure.

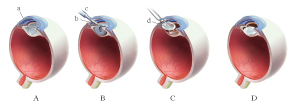

Facoemulsificazione

La facoemulsificazione rappresenta la tecnica più comune per rimuovere la cataratta. Viene utilizzata una sonda sulla quale è montato un ago che viene fatto vibrare a frequenze ultrasoniche (circa 40.000 cicli al secondo) in grado di emulsionare il cristallino. Le emulsioni vengono facilmente aspirate insieme al liquido di irrigazione che entra nell’occhio tramite un manicotto di plastica montato intorno all’ago. Il fatto di poter rimuovere il cristallino in minuti frammenti permette di lavorare attraverso un’apertura molto più piccola rispetto alla tecnica extracapsulare. Questo consente di ridurre sensibilmente le complicanze dell’intervento. L’intervento inizia con una piccola incisione di 2÷3 mm, conformata ‘a becco di flauto’ per consentire una sua spontanea chiusura senza necessità di applicare punti di sutura. Questa tecnica ha il grosso vantaggio di non deformare la cornea e permette un più rapido recupero della vista. Si procede poi con un’apertura circolare e continua della capsula anteriore del cristallino (capsuloressi) e alla mobilizzazione del cristallino all’interno del sacco capsulare. L’introduzione del facoemulsificatore permette di frantumare e rimuovere il cristallino. Il chirurgo aspira poi, con cannule più sottili e delicate, i residui aderenti alla capsula, lasciando in sede il ‘sacco’ composto dalla capsula posteriore e dalla porzione periferica della capsula anteriore. In tale sede è possibile posizionare una lente intraoculare in materiale sintetico. Vengono spesso utilizzate lenti pieghevoli, che possono essere inserite mediante un iniettore: ciò permette di rispettare la piccola incisione corneale senza bisogno di allargarla. La lente, distesa all’interno del sacco capsulare, garantisce un’ottima stabilità e centratura rispetto la pupilla.

Cataratta secondaria

La capsula posteriore del cristallino, mesi o anni dopo l’intervento di cataratta, può perdere la sua trasparenza. Si parla in questo caso di cataratta secondaria. In questi casi generalmente è sufficiente creare un’apertura nella capsula con il laser per ristabilire una buona visione.