Classi e ceti sociali nello spazio urbano: 1945-2001

Classi e ceti sociali nello spazio urbano: 1945-2001

Oggetto di questo studio, incentrato sul periodo compreso fra il 1945 il 2001, sono quelle che da tempo vengono considerate come le 11 principali città italiane: Milano,Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania. È stato ricostruito l’andamento della loro popolazione, delle classi e dei ceti sociali che ne hanno fatto parte, delle loro scelte residenziali, della loro distribuzione nello spazio. Sono stati analizzati i cambiamenti che esse hanno conosciuto nell’arco di tempo considerato, le conseguenze che su tutto ciò hanno avuto le grandi trasformazioni economiche e, in particolare, il processo di industrializzazione – ripreso negli anni Cinquanta e durato fino all’inizio dei Settanta – e quello di deindustrializzazione, avvenuto nel trentennio successivo.

Il dopoguerra

La Seconda guerra mondiale ebbe conseguenze di rilievo anche sulla popolazione delle grandi città. Nell’autunno del 1942, le truppe angloamericane sbarcate nell’Africa settentrionale lanciarono forti attacchi con bombardieri che distrussero un buon numero di strade statali, ponti, impianti portuali, aule scolastiche, ospedali, chiese, linee ferroviarie. Si sperava che almeno Roma sarebbe stata risparmiata dalle bombe. Ma il 19 luglio 1943 anch’essa fu colpita. Numerose case furono distrutte nel quartiere popolare di San Lorenzo. Altre bombe caddero sulla città universitaria e sulla stazione Tiburtina.

Queste distruzioni provocarono, in numerose zone del Paese, la crescita dei senzatetto, dei disoccupati, dei poveri e spinsero molte famiglie delle città a sfollare nei comuni della provincia, dove potevano trovare alloggio presso parenti o amici. In alcuni casi, questi mutamenti fecero rallentare lo sviluppo della popolazione urbana, che nei decenni precedenti era stato impetuoso.

Si è calcolato che a Genova, alla fine della guerra, gli edifici distrutti e danneggiati, parzialmente o totalmente inabitabili, fossero 11.183. A Milano, città sulla quale si dispone di dati statistici meno insoddisfacenti, fu distrutto il 15% del patrimonio edilizio. Le aree maggiormente colpite si trovavano dentro la cerchia dei bastioni, nei quartieri popolari di Porta Genova, Porta Ticinese e Porta Garibaldi. Il numero dei senza casa superò le 100.000 unità e si avvicinò in qualche mo-mento a 200.000. Gli sfollati dal capoluogo lombardo arrivarono a 270.000. Così, la popolazione cittadina, che dal 1921 era cresciuta con un tasso medio annuo superiore al 15% e in alcuni anni arrivava al 30%, dal 1942 al 1951 aumentò con un tasso del 3%. I dati statistici disponibili mostrano che, dal 1940 al 1951, il flusso degli immigrati ebbe una composizione sociale diversa da quello degli emigrati e che dal capoluogo lombardo uscirono soprattutto operai dell’industria e dei servizi ed entrarono principalmente impiegati, dirigenti e professionisti.

La ricostruzione iniziò presto e in alcuni casi divenne la terza fase di quella politica di risanamento e di sventramenti che, seguendo il modello di ‘urbanistica chirurgica’ del barone Georges Eugène Haussmann (1809-1891), era stata realizzata da molti grandi comuni dagli anni Ottanta dell’Ottocento alla Prima guerra mondiale e poi durante il periodo fascista. A Roma, per es., dopo il 1940, in corso Rinascimento e in via della Conciliazione, molti edifici furono rasi al suolo, e le famiglie che vi abitavano furono spostate nella borgata del Quarticciolo. L’opera di ricostruzione non avvenne dovunque con lo stesso ritmo. Per decenni, in alcune città sono rimasti cumuli di macerie o comunque tracce evidenti delle distruzioni belliche. È accaduto a Genova e a Torino. A Palermo andò ancora peggio. All’inizio degli anni Novanta, in via Alloro, dove risiedevano un tempo molte famiglie nobili, di fronte al palazzo dei principi della Sambuca, fu posta una lapide che così recitava: «3 maggio 1943-1993. Un’incursione aerea colpisce il centro storico di Palermo. Nell’immutato degrado, a suprema vergogna delle autorità cittadine».

La situazione nel 1951

Alla metà del Novecento, le grandi città italiane mostravano un volto assai diverso rispetto all’inizio del secolo. Nel corso del tempo, molte di loro si erano ampliate, annettendo alcuni comuni limitrofi. Per fare solo un esempio, la superficie del capoluogo ligure, dopo essersi triplicata nel 1874, quando aveva assorbito 10 municipi, era cresciuta ancora di 7 volte nel 1927, quando ne aveva incorporati altri 19, diventando la ‘grande Genova’. Ma questo processo era terminato nella prima metà del secolo e nel 1951 i confini amministrativi delle grandi città erano ormai stabilizzati. Per dimensioni, Roma si distaccava da tutte le altre, con una superficie di oltre 1500 km2. Era seguita a grande distanza da Venezia, che superava di poco i 450 km2, di cui più della metà costituiti dalle acque della laguna. Seguiva Genova, con 236 km2. All’estremo opposto vi era Firenze, la più piccola di tutte, e poi Napoli, con una superficie di poco più ampia.

Nella prima metà del Novecento vi era stata una fase di urbanizzazione assai intensa, e la crescita demografica delle principali 11 città era stata assai forte, in particolar modo nel primo ventennio e nel quinquennio 1931-36. Ma questa crescita non era avvenuta ovunque nella stessa misura e dunque la posizione dei grandi comuni nella graduatoria per numero di abitanti era cambiata. Napoli, per secoli la città più popolosa della penisola, si collocava nel 1951 al terzo posto, dopo Roma, che aveva conquistato il primo nel 1936, e Milano, che da quell’anno lo aveva perso e si trovava nella seconda posizione. Bari, Catania, Bologna e Firenze erano invece le città meno popolose.

Le trasformazioni economiche della prima metà del Novecento produssero anche rilevanti cambiamenti nella composizione sociale delle popolazioni urbane. Nel 1951, nelle 11 grandi città italiane avevano un peso maggiore che negli altri comuni sia gli operai dell’industria (30,2% sugli occupati nelle prime) e dei servizi (25%) sia la classe media impiegatizia e la borghesia. Ma anche fra le città vi erano significative differenze. A Roma, gli impiegati e i dirigenti erano più numerosi che altrove. Torino aveva invece la quota più alta di operai di fabbrica, seguita a grande distanza da Milano, Genova e Napoli. Gli artigiani erano più presenti in alcune città meridionali, come Bari, Palermo e Catania. Minori erano stati invece gli effetti prodotti dalle trasformazioni economiche della prima metà del Novecento sulla proprietà della casa. Per secoli, la popolazione urbana era vissuta in abitazioni in affitto o in subaffitto. Dal 1931 (primo anno per il quale si dispone di dati precisi) al 1951 la situazione cambiò poco. La quota delle famiglie che occupavano una casa di proprietà aumentò in modo significativo solo a Roma (passando dal 15 al 20%) e a Milano, dove era più bassa che in altre città italiane (salì dal 4,5 al 7,9%). Crebbe invece di meno a Venezia (dal 14 al 17%). Diminuì a Catania e ancor più a Palermo, dove scese dal 23,7% al 19,1%. In complesso, nel 1951, le famiglie che vivevano in una casa in proprietà erano il 15% nelle grandi città e il 40% in Italia.

La ripresa del processo di industrializzazione: 1951-73

Il processo di industrializzazione e di sviluppo economico, che dal 1880 aveva investito le città delle regioni settentrionali, riprese con forza negli anni Cinquanta e riguardò tutto il Paese. Il ventennio 1953-73 è stato anzi il periodo di più intenso sviluppo dell’economia italiana. Sostenuto dalla crescita prima degli investimenti e delle esportazioni e poi della domanda interna, il Prodotto interno lordo (PIL) aumentò con una velocità fino ad allora sconosciuta, con un tasso medio annuo che oscillò, a seconda degli anni, dal 5,3 al 6,3%. Caratterizzata dall’affermazione dei settori pesanti, come la siderurgia e la meccanica, questa nuova fase del processo di industrializzazione interessò anche quella che è stata chiamata la Terza Italia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche e la Toscana. Questo forte sviluppo economico influì sull’andamento demografico delle città, sulla loro composizione sociale e sulla distribuzione nello spazio urbano degli appartenenti alle varie classi.

L’espansione demografica

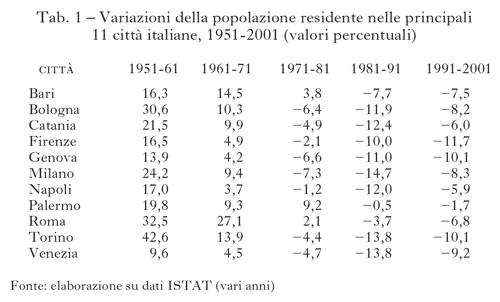

Dopo una breve fase di rallentamento nel secondo dopoguerra, il processo di urbanizzazione riprese più forte che mai. Dal 1951 al 1971, il numero dei residenti delle 11 principali città crebbe più rapidamente della popolazione italiana e la loro quota passò dal 15,6 al 19,3%. Questa crescita fu tuttavia più forte nel primo che nel secondo dei due decenni. Essa riguardò, inoltre, alcune città più di altre. Dal 1951 al 1961, Torino fu la città con il maggiore aumento di abitanti, seguita da Roma, Bologna e Milano. Ma nel decennio successivo lo sviluppo demografico fu più forte nella città santa che nel capoluogo piemontese (tab. 1), soprattutto a causa del movimento migratorio (l’eccesso degli immigrati rispetto agli emigrati) piuttosto che per quello naturale (la differenza fra nati e morti). La forza di attrazione delle città italiane, che era stata notevole per tutta la prima metà del Novecento, crebbe ancora nel decennio 1951-61. Per tutto questo periodo tuttavia sono state le città centrosettentrionali ad avere maggiore capacità di attrarre gli abitanti degli altri comuni. Considerando la luogo-natività, come è stata chiamata da alcuni demografi, cioè la percentuale delle persone nate nel comune in cui vivono sul totale dei residenti, si vede che essa è stata sempre più bassa nelle città settentrionali. Nel 1931 questa percentuale era solo del 34% a Torino e del 41% a Milano, mentre raggiungeva o superava il 70% a Napoli, Bari, Palermo e Catania. Non si dispone di dati precisi in proposito per il 1961 o il 1971, ma è probabile che la luogo-natività sia rimasta bassa un po’ in tutte le città dell’Italia centrosettentrionale, da Roma a Torino.

La composizione sociale

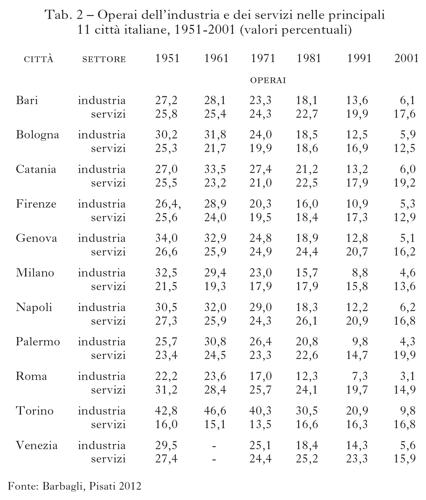

Nelle 11 maggiori città italiane, il peso della classe operaia dell’industria, che era cresciuto notevolmente nell’ultimo ventennio dell’Ottocento e nella prima metà del Novecento, aumentò ancora negli anni Cinquanta e raggiunse il picco nel 1961, ma successivamente prese a diminuire (tab. 2). Torino fu la città nella quale l’espansione di questa classe era stata maggiore, tanto che nel 1961 ne faceva parte il 46,6% della popolazione, ma nel 1971 tale quota era scesa al 40,3%. A Genova questa diminuzione era iniziata già nel corso degli anni Cinquanta. Nel capoluogo lombardo, questa tendenza era stata ancora più precoce. Nel 1961, analizzando i dati disponibili per il trentennio precedente, Alberto Aquarone osservava che era in corso un processo di ‘sproletarizzazione’, perché si erano registrati una progressiva diminuzione dei lavoratori manuali e un crescente aumento della classe media impiegatizia e della borghesia. «Milano ‒ concludeva Aquarone ‒ dal punto di vista sociale, si va mano a mano ‘borghesizzando’, grazie a un processo che vede la lenta ma costante attenuazione delle sue caratteristiche operaie e proletarie» (1961, p. 203).

Lo sviluppo della classe operaia dell’industria fu molto minore nelle città meridionali, dove invece continuò ad avere un peso notevole il sottoproletariato. Dal 1880 in poi la presenza in queste città dei ‘lazzari’ o della ‘infima plebe’ era stata denunciata da molti studiosi e osservatori, italiani e stranieri. Ma essa fu segnalata ancora nel corso degli anni Cinquanta.

A Napoli conservava una grande importanza l’ambulantato, che «annovera il venditore di pietrine per accendisigari, il fortunato possessore di una ‘accorsata’ (fornita) bancarella con tanto di licenza per la vendita, l’ambulante venditore di caramelle e chewing-gum. Chi vive rattoppando i tendoni dei camion o rabberciando qualche rara sedia di paglia o cucendo fodere di guanti per circa trecento lire ogni façon (150 paia); chi procura abiti o corredi da sposa a lunghissime rateazioni settimanali (100 lire alla settimana circa), chi organizza lotterie pluriquotidiane (‘ariffe’) nel suo vicolo; chi dà denaro ad usura; gli ultimi guappi ingaggiati per funzioni elettorali dai politicanti o quale elemento decorativo da gitanti per Montevergine; chi vende scongiuri e pacchettini di incenso contro il ‘malocchio’, chi fa lo ‘sbrigafaccende’ presso il tribunale e gli uffici» (E. Luongo, A. Oliva, Napoli come è, 1959, p. 75).

Considerevole fu in tutte le maggiori città italiane lo sviluppo della classe media impiegatizia, che nel 1971 raggiunse dimensioni record a Milano e a Roma. Nel capoluogo lombardo ne facevano allora parte poco più del 38% dei residenti, nella capitale del Paese quasi il 36%. A Napoli, a Palermo e a Catania il peso della classe media era allora assai minore e non superava in genere il 28%. In questo periodo di grande sviluppo economico, continuò a espandersi anche la borghesia. Essa aveva tuttavia una diversa composizione a seconda delle città. A Milano, Torino e Genova, ma anche in altre città settentrionali, la borghesia era costituita da imprenditori, dirigenti nei settori dell’industria e dei servizi, liberi professionisti. A Palermo, a Napoli, a Catania e a Bari, avevano un peso maggiore nella borghesia le famiglie che vivevano principalmente di rendite immobiliari e finanziarie.

Nel corso degli anni Cinquanta, questi gruppi non produttivi acquistarono un’importanza crescente anche a Roma. Nella capitale immigrarono dalle regioni meridionali non solo molti impiegati dell’amministrazione statale, ma anche numerose famiglie agiate della borghesia che «si trasferiscono nella capitale non per esercitarvi una qualche attività, bensì semplicemente per spendervi i loro redditi, attiratevi da un genere di vita ben più vario e attraente, sia dal punto di vista sociale-mondano che da quello culturale, di quello dei luoghi d’origine. In questa funzione di centro di raccolta di larghi settori della borghesia ricca meridionale non legati ad un’attività produttiva, e perciò di dissipatrice di risparmio e di città alimentata con le imposte sulle provincie, Roma si è sostituita sempre più, negli ultimi decenni, a Napoli, diventando la vera capitale del Mezzogiorno» (Aquarone 1961, p. 269).

La segregazione residenziale

Nelle scienze sociali, il termine segregazione viene usato in un’accezione più ampia che nel linguaggio comune. Quest’ultimo non si allontana dalla definizione fornita dal Dizionario della lingua italiana di Giacomo Devoto e Giancarlo Oli, secondo il quale segregare significa «trasferire uno o più individui in un luogo isolato, al fine di escluderli dai rapporti con la comunità di cui fanno parte, per lo più come misura preventiva o punitiva». Nelle scienze sociali, invece, con l’espressione segregazione residenziale si intende la separazione fisica, spaziale, fra gruppi nei quali si articola la popolazione, definiti in base a qualche tratto sociale rilevante, come il luogo di nascita, la fede religiosa, l’etnia, il ceto di appartenenza, il livello di istruzione, il reddito, quali che siano i motivi che l’hanno provocata. La segregazione sociale cioè può essere non solo subita, ma anche scelta. Può nascere non solo da atti di discriminazione verso qualcuno, ma anche quando i membri di un gruppo decidono di abitare vicini fra loro. Quello che conta è che uno o più gruppi siano distribuiti in modo diseguale nello spazio urbano, che siano concentrati in certe aree.

Involontaria e subita fu in larga misura la segregazione prodotta dal processo di industrializzazione nella sua prima fase. Nelle città dell’Italia settentrionale nelle quali esso prese l’avvio, le fabbriche furono costruite fuori dalle mura, nei suburbi, in piena campagna. A Milano nell’enorme superficie dei Corpi santi, che circondava la città antica. A Torino in quel complesso di borghi prevalentemente agricoli chiamati Barriere. A Genova nell’area di Ponente, nei comuni limitrofi di Sampierdarena, Cornigliano e Sestri. Lo stesso avvenne nelle città nelle quali questo processo iniziò più tardi ed ebbe dimensioni minori. A Venezia, le fabbriche sorsero al di là delle acque della laguna, a Mestre. A Napoli, il primo grande stabilimento, quello dell’Ilva, fu creato nella periferia occidentale, a Bagnoli. Furono in queste aree, fuori dalle mura, vicino alle fabbriche nelle quali lavoravano, che si formarono concentrazioni di operai, per lo più immigrati dalle campagne. Nel 1953 la ripresa del processo di industrializzazione e la sua estensione ad altre regioni e città italiane favorì la segregazione residenziale. Agirono in questo senso le migrazioni interne, che furono particolarmente intense fra il 1955 e il 1963 e fra il 1967 e il 1971. Appena arrivavano in una delle tre grandi città del triangolo industriale, gli immigrati cercavano una sistemazione provvisoria. Nel capoluogo piemontese si fermavano per qualche tempo nella zona di Porta Palazzo perché, come rilevava nel 1963 l’autore del migliore studio in proposito, «è al centro di Torino, a un passo da via Roma e dalla stazione, vi si trovano il vecchio mercato, c’è lo stesso municipio, e tutti gli uffici amministrativi più importanti. Ma le ragioni principali sono la presenza di trattorie o di locande a buon mercato» (Fofi 1963, pp. 102-03). Dopo qualche tempo, tuttavia, si spostavano nel quartiere in cui si trovava la fabbrica dove lavoravano.

Alcuni immigrati operai andavano tuttavia a vivere, per periodi più lunghi di tempo, in concentrazioni di baracche o di capanne. A Genova, gli operai immigrati dalle regioni meridionali o i profughi giuliani si stabilivano in bidonvilles, in quelli che venivano allora chiamati abituri, termine che, secondo Niccolò Tommaseo, designava una «abitazione umile e meschina […] e più particolarmente […] l’abitazione rustica di pastori e contadini […] e altresì un luogo dove stieno gli animali» (Dizionario della lingua italiana, 1° vol., Milano 1977, ad vocem). Erano baracche costruite, o grotte scavate, sulle rive o sui greti dei due corsi d’acqua del Polcevera e del Bisagno, oppure tra le macerie lasciate dalle bombe della grande guerra nella città vecchia o ancora nei grandi forti militari sulle colline abbandonati dall’esercito, le cui enormi stanze erano state suddivise fra le famiglie. Erano alloggi umidi, malsani, privi di servizi igienici.

Nel 1956, al termine di una visita di uno di questi abituri, un edificio pubblico distrutto dai bombardamenti, una ricercatrice scriveva: «Scendendo gli scalini di pietra sconnessi e slabbrati della prima entrata, ci troviamo in una piazzetta, baracche le fanno da corona e una fontana la rende popolata. Ci inoltriamo un poco attraverso quelle che non potremmo chiamare né viuzze né vicoli, ma fossati, pozzanghere e piccoli massi che formano il pavimento […]. Non si può negare che questa gente sia ingegnosa; ha saputo utilizzare anche il minimo spazio, recuperando stanze anche nella parte più alta delle mura, per accedere alle quali sono necessarie scalette o mezzi di fortuna. Ad un crocicchio di corridoi troviamo, addossato ad una baracca, un gabinetto di uso comune a tutti» (L. Cavalli, Inchiesta sugli abituri, 1957). In queste bidonvilles ha vissuto, per un periodo più o meno lungo di tempo, un numero rilevante di appartenenti alle classi sociali più svantaggiate. Un censimento condotto nel 1957 mise in luce che gli abituri erano 72, vi vivevano 1900 famiglie e 7796 persone. E spesso, quando una famiglia trovava una abitazione più soddisfacente e decideva di lasciare l’abituro, lo trasferiva illecitamente, contro il pagamento di una somma di denaro, a un’altra famiglia. Tuttavia, nel 1957, l’amministrazione comunale della città ligure vietò il trapasso delle abitazioni dichiarate malsane. Anche se ci volle del tempo prima che il provvedimento fosse rispettato a pieno, esso finì per avere gli effetti sperati e per scoraggiare le bidonvilles. Nel 1962, gli abituri, riuniti in 38 villaggi, ospitavano ormai solo 308 famiglie, composte da 1234 persone.

A Roma, gli operai immigrati dai comuni laziali o da altre regioni andavano talvolta ad abitare nelle borgate. Introdotto nel 1924 per indicare quella costruita ad Acilia, il termine borgata è sempre stato usato per indicare un nucleo di abitazioni improprie e malsane, lontano dal centro e in mezzo alla campagna, che mancava dei requisiti necessari a essere considerato un quartiere. Si è stimato che nel 1951 vivessero in queste concentrazioni 100.000 persone (il 6,5% della popolazione) e dieci anni dopo ancora 73.000 (il 3,5%). Queste borgate si erano formate talvolta spontaneamente, per iniziativa di individui o di famiglie, provenienti spesso da altri comuni. Ma talvolta erano state create per iniziativa dell’amministrazione comunale o di enti pubblici. Erano nate spesso in terreni, pubblici o privati, ma abbandonati, in aperta campagna e poco visibili dalle grandi arterie stradali. Erano state costruite con materiali di recupero dei cantieri della città ed erano assolutamente sprovviste di servizi. Nel 1957, solo un terzo delle baracche aveva i servizi igienici e solo il 9% degli alloggi erano raggiunti dall’acqua potabile. Il numero delle borgate crebbe nel periodo fascista, nei due dopoguerra e negli anni Cinquanta e Sessanta. Ma dal 1971 iniziò il loro declino.

La concentrazione delle famiglie della classe operaia o del sottoproletariato in alcune zone dello spazio urbano fu favorita anche dalle misure di assegnazione di case popolari. Già negli anni Sessanta, o subito dopo, a Genova o in altre città italiane, ad alcune famiglie che lasciavano le bidonvilles o che si trovavano in condizioni particolarmente svantaggiate furono assegnati alloggi costruiti dopo la guerra. La l. 18 apr. 1962 nr. 167, affidando ai comuni il diritto di espropriare i terreni necessari per i piani di edilizia popolare, rese la realizzazione di questi piani meno difficile di prima. A Roma, grazie a questa legge, sorsero i quartieri di Spinaceto, a 4 km dall’Eur, con i suoi enormi palazzi di 9 piani, di Tor de Cenci, di Torre Spaccata e di Prima Porta.

A Torino, dove lo sviluppo industriale fu particolarmente impetuoso, i quartieri operai che si erano formati all’inizio del Novecento nell’area meridionale-occidentale, come Borgo San Paolo, Molinette e Lingotto, si svilupparono ulteriormente nel corso degli anni Cinquanta. A Milano, dove invece il peso della classe operaia di fabbrica stava diminuendo da tempo, i quartieri proletari divennero meno omogenei in quel periodo. Nel 1931, la percentuale di operai di fabbrica sul totale degli occupati aveva raggiunto il livello più alto (il 62%) a Baggio, Musocco, Niguarda, Ortica e Vicentino, era di poco inferiore a Lambrate e un po’ più bassa alla Bovisa. Ma vent’anni dopo tale percentuale era diminuita perché in questi quartieri era andato a vivere un numero crescente di artigiani, di commercianti e di impiegati (Aquarone 1961). Tuttavia, nel 1961, a Milano si ravvisavano ancora chiari segni di segregazione residenziale per classe sociale di appartenenza. Secondo uno studio condotto sui dati del censimento della popolazione di quell’anno (fig. 1), gli operai (dell’industria e dei servizi) vivevano soprattutto nelle aree urbane esterne, in particolar modo in quelle meridionali e occidentali e, in misura lievemente minore, nordorientali (Vigentino, Rogoredo, Lambrate, Niguarda, Affori, Baggio). Gli impiegati erano invece maggiormente concentrati nei quartieri orientali (Calvairate e Città Studi) o nel settore occidentale di Porta Magenta, tra il Castello sforzesco e la Fiera. La piccola borghesia degli artigiani e commercianti risiedeva più spesso nel centro storico o intorno a questo. Infine, la borghesia degli imprenditori, dirigenti e liberi professionisti viveva nel centro storico (Dalmasso 1971).

Nelle città italiane non vi erano tuttavia solo forme di segregazione involontaria o subita. Prima che l’industrializzazione iniziasse, si erano formate, in vari periodi storici, alcune concentrazioni volontarie, in qualche zona dello spazio urbano, degli appartenenti ad alcuni ceti o classi sociali agiate (l’aristocrazia e la borghesia) che avevano scelto di prendere le distanze dagli altri per distinguersi da loro.

Analogamente, gli artigiani e i commercianti vivevano dispersi nelle città oppure avevano creato delle enclave residenziali in base alla esigenze della loro attività, che poteva portarli a stare vicino ai clienti oppure a concentrarsi in zone maggiormente fornite di spazio o di altre risorse produttive. Nelle città italiane si era così formato un tessuto sociale che era in parte sopravvissuto all’industrializzazione. Di questo tessuto preindustriale si deve tener conto per analizzare le differenze nel livello di segregazione ancora esistente nelle città nel 1971, ormai quasi al termine del periodo di grande sviluppo economico che il Paese aveva conosciuto negli ultimi vent’anni.

Nel 1961, sulla base delle informazioni allora disponibili, Aquarone sosteneva che vi erano rilevanti differenze fra le città italiane riguardo al livello di segregazione residenziale. Tale livello era a suo avviso maggiore a Torino, a Genova e a Roma, inferiore a Milano e ancora minore a Napoli. «Mentre a Genova e a Torino – scriveva questo studioso – la periferia cittadina presenta un carattere massicciamente proletario ed ha una popolazione operaia piuttosto omogenea, nella periferia di Milano il ceto impiegatizio e quello operaio vivono per lo più gomito a gomito, se non proprio fusi, certo integrati in misura di gran lunga maggiore che in qualsiasi altra metropoli italiana. D’altra parte, è proprio a Milano che si registra in modo particolarmente accentuato un movimento ascendente della popolazione attiva nelle posizioni professionali, da quella di operaio e simili a quella di impiegato, dirigente o lavoratore indipendente.» (1961, p. 199).

Più avanti, allargando il confronto ad altre due città, lo studioso aggiungeva: «È noto come tradizionalmente vi sia sempre stata a Napoli la tendenza, da parte delle più diverse classi sociali, a vivere a stretto contatto di gomito nei medesimi quartieri anziché isolarsi, come per esempio a Roma, in rioni socialmente omogenei. Questa caratteristica della città partenopea è ancora assai viva, ed il lazzarone continua molto spesso ad essere il vicino di casa del principe, il libero professionista dell’operaio. Anche a Napoli, tuttavia, si è registrata negli ultimi anni la tendenza ad una maggiore differenziazione di carattere sociale fra quartiere e quartiere, sopra tutto in conseguenza da una parte della costruzione di interi e vasti nuclei di edilizia esclusivamente popolare e dall’altra dell’accentuata preferenza mostrata dalla nuova edilizia signorile per alcune poche zone determinate, quali Posillipo e la parte del Vomero orientata verso sud-ovest» (p. 297).

La tesi che Napoli avesse un livello di segregazione residenziale per classe sociale piuttosto basso era stata sostenuta, dalla metà dell’Ottocento in poi, da molti turisti e studiosi stranieri, convinti che una peculiarità del capoluogo campano fosse la segregazione verticale, ossia la presenza, ai vari piani di un palazzo, di famiglie appartenenti alle più diverse classi. «Al pianterreno – scriveva nel 1962 Michele Prisco – il calzolaio o un falegname che lavora in cortile i suoi mobili o un altro artigiano; al piano nobile immancabilmente un conte o un duca o un marchese col suo ampio appartamento padronale e nei restanti piani professionisti (medici o avvocati in abbondanza), qualche commerciante, una levatrice, una vedova che fitta agli studenti universitari che vengono dalle Calabrie le sue stanze: e fra tutti coloro si crea una comunità, sicché possiamo ben dire che a Napoli la società è basata più su rapporti di amicizia che non su una rigorosa struttura di classi» (Lettera da Napoli, «Realtà del Mezzogiorno», 1962, 607, pp. 604-607).

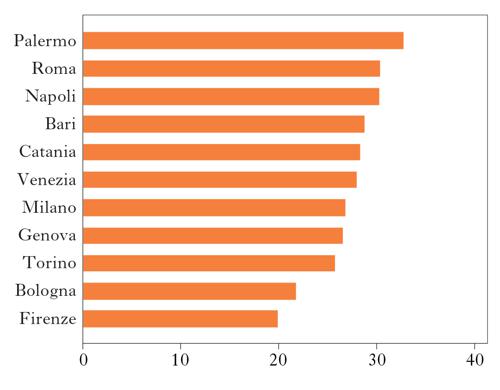

A partire dal 1971, si dispone di misure precise del grado di segregazione residenziale per classe sociale nelle 11 maggiori città italiane e questi rilevamenti mostrano che la situazione era in realtà assai diversa da quella che molti osservatori e studiosi pensavano. Utilizzando come unità di analisi le sezioni di censimento della popolazione e lavorando sui microdati individuali (appartenenti a tali sezioni) relativamente alla professione e al settore di attività della popolazione occupata, è stato calcolato l’indice di dissimilarità complessivo per le 11 principali città italiane nel 1971 (Barbagli, Pisati 2012). Tale indice assume valori compresi fra 0 (totale assenza di segregazione) e 100 (massimo livello possibile) ed esprime la misura in cui la distribuzione delle diverse classi all’interno di una data città si discosta dalla condizione ideale di equa distribuzione spaziale. Cinque sono state le classi prese in considerazione: la borghesia, costituita da imprenditori, liberi professionisti, dirigenti; la classe media impiegatizia; la piccola borghesia, formata dai lavoratori autonomi e, nelle popolazioni urbane, soprattutto da artigiani e commercianti; la classe operaia dei servizi e quella dell’industria. La figura 2, che riporta l’indice complessivo di dissimilarità residenziale delle 11 città italiane nel 1971, al termine cioè del processo di industrializzazione, mostra che la città con il livello più basso di segregazione non era Napoli e neppure Milano, ma Firenze, seguita immediatamente da Bologna. D’altra parte, le città con il livello più alto non erano Torino o Genova, ma Palermo, seguita immediatamente da Roma e Napoli. Dunque, la distanza sociale in cui vivevano le diverse classi nello spazio urbano non dipendeva solo, e neppure principalmente, dall’industrializzazione. Era dovuta invece ad altri fattori: la misura delle diseguaglianze economiche e sociali (maggiori nelle città meridionali che in quelle settentrionali), il desiderio dei gruppi sociali elevati (prima l’aristocrazia, poi la borghesia) di distinguersi dagli altri, di allontanarsene e concentrarsi solo in alcune aree dello spazio urbano, la loro concezione del mondo, della città e della campagna, le politiche urbanistiche di espropri e sventramenti condotte dai governi locali dall’Unità in poi e volte al risanamento, all’ampliamento e all’abbellimento di queste città.

Per quanto diverse per il livello di segregazione residenziale, le 11 più importanti città italiane avevano nel 1971 un tratto in comune: una stretta relazione fra la distanza sociale e quella spaziale degli appartenenti alle varie classi. In altre parole, maggiori erano le differenze fra due classi sociali in termini di posizione di lavoro, posizione di mercato, reddito percepito e prestigio goduto, maggiore la distanza fisica nello spazio urbano fra coloro che a quelle classi appartenevano. Le cinque classi appena ricordate possono essere infatti immaginate in scala gerarchica con la borghesia in cima, seguita dalla classe media impiegatizia e dalla piccola borghesia, che si trovano più o meno allo stesso livello, dalla classe operaia dei servizi e, infine, dalla classe operaia dell’industria. Le cinque classi risultano ordinate allo stesso modo anche dal punto di vista della loro distribuzione residenziale. Così per es., a Milano, nel 1971, l’indice di dissimilarità della borghesia con gli operai dell’industria era di 64, di 54 con quelli dei servizi, di 43 con la piccola borghesia, di 36 con gli impiegati. L’indice di dissimilarità di questi ultimi con gli operai di fabbrica era di 34, con quelli dei servizi 28, con la piccola borghesia 24.

In breve, le classi più separate nello spazio erano quelle estreme: la borghesia da un lato e la classe operaia dell’industria dall’altro. Gli appartenenti alla classe media impiegatizia, a loro volta, vivevano meno segregati dalla borghesia rispetto a tutti gli altri, seguiti immediatamente dai componenti della piccola borghesia e, subito dopo, da quelli della classe operaia dei servizi. I membri della classe media impiegatizia risiedevano abbastanza vicini anche alla piccola borghesia, mentre il proletariato dell’industria viveva a stretto contatto con la classe operaia dei servizi. Questa relazione fra la distanza sociale e quella spaziale degli appartenenti alle varie classi esisteva in tutte le 11 grandi città italiane. Ma il valore dell’indice di dissimilarità fra le classi variava a seconda delle città. Contrariamente a quello che si potrebbe aspettare, tale indice fra la borghesia e la classe operaia dell’industria non era maggiore nelle città più industrializzate nelle quali, fra il 1880 e il 1930, si erano formate, fuori dalle mura, grandi concentrazioni di lavoratori dipendenti delle fabbriche. Esso era invece più elevato a Roma, Palermo e Napoli. Un’altra rilevante differenza riguardava la distanza fisica fra borghesia, classe media impiegatizia e classe operaia dell’industria. Nel 1971, nelle quattro città meridionali gli impiegati vivevano fisicamente meno separati dai borghesi e più separati dagli operai di fabbrica che a Torino, Genova e Milano.

Il centro e le periferie

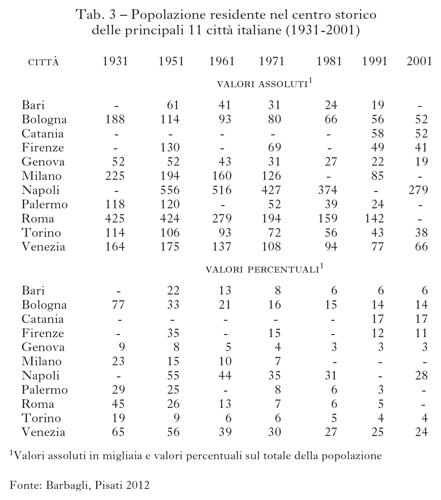

Dalla metà del Novecento, lo spazio occupato dalle città antiche, preindustriali, un tempo delimitato dalle mura, è stato sempre più spesso chiamato centro storico e ha vissuto importanti trasformazioni nel corso del tempo. Pur godendo di un prestigio in costante crescita, il centro storico cittadino ha subito un processo di forte spopolamento, che ha avuto inizio nel primo trentennio del secolo a Milano, Torino e Bologna per poi estendersi nel corso degli anni Cinquanta alle altre città. Dal 1951 al 1971, questa tendenza è stata fortissima a Roma, Bari e Palermo, dove il numero dei residenti si è più che dimezzato, un po’ più contenuta nelle altre città (tab. 3).

I fattori più importanti di tale processo sono stati tre. In primo luogo, nei centri storici si sono sempre più concentrate le funzioni di direzione in campo politico, economico e culturale e si sono moltiplicate le sedi dei quartieri generali delle grandi imprese, delle banche, delle assicurazioni, degli uffici pubblici, delle università, dei musei. In secondo luogo, i centri storici sono diventati sempre più lo spazio preferito dagli alberghi e dalle agenzie turistiche. In terzo luogo, in alcune città, come Palermo e Genova, le condizioni abitative di quest’area sono peggiorate a tal punto da spingere tutti coloro che potevano permetterselo a uscirne.

Nel ventennio del grande sviluppo vi sono state tuttavia rilevanti differenze fra le 11 principali città italiane riguardo sia alle dimensioni del centro storico sia alla sua composizione sociale. Napoli e Roma hanno sempre avuto il centro storico più grande (di oltre 15 km2). All’estremo opposto Genova, Bari e Palermo, dove questo spazio non superava i 2,5 km2.

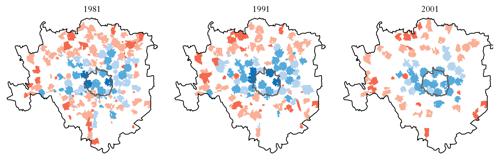

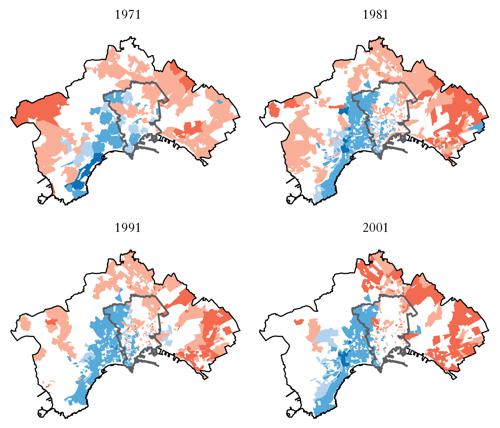

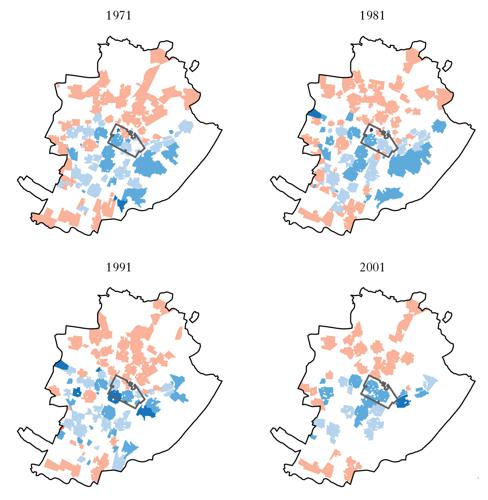

Riguardo alla composizione sociale, due grandi città italiane sono state agli antipodi: Milano e Palermo. Nella prima, le famiglie dei ceti elevati (un tempo quelle aristocratiche, durante il Novecento quelle borghesi) hanno sempre preferito vivere nel centro storico. Nel 1961, i professionisti e i dirigenti erano concentrati in questo spazio (fig. 1). La preferenza per il centro storico era ancora più spiccata fra l’alta borghesia, cioè fra le famiglie che, in quell’anno, avevano un reddito annuo superiore ai 50 milioni di lire (Dalmasso 1971). Le figure 3 e 4, ricavate (come anche le successive figure 5-12) dalla ricerca di Barbagli e Pisati (2012), ma non pubblicate in quel testo, mostrano la configurazione spaziale della classe operaia dell’industria e di quella dei servizi nel capoluogo lombardo dal 1981 al 2001. Esse indicano, con diverse tonalità di rosso, i luoghi dove le due classi erano sovrarappresentate e, con diverse tonalità di blu, quelli invece dove erano sottorappresentate e dunque permettono di individuare le zone della città nelle quali gli appartenenti a queste due classi erano concentrati o, al contrario, dalle quali erano tendenzialmente esclusi. Nel ventennio considerato, le famiglie della classe operaia dell’industria risiedevano molto raramente nel centro storico di Milano (delimitato nella mappa con un segno nero) o nelle aree immediatamente intorno a esso e molto frequentemente nelle zone periferiche settentrionali o sud-occidentali dello spazio comunale. Gli operai dei servizi risiedevano più spesso di quelli di fabbrica nel centro storico, almeno nel 1981, perché alcuni di essi lavoravano per le famiglie borghesi. Tuttavia, dal 1991 in poi, anch’essi sono indicati come sottorappresentati nel centro.

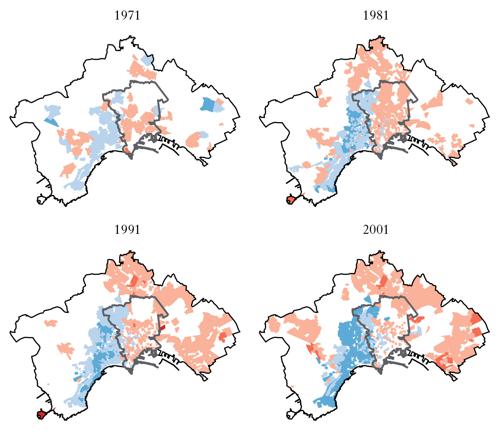

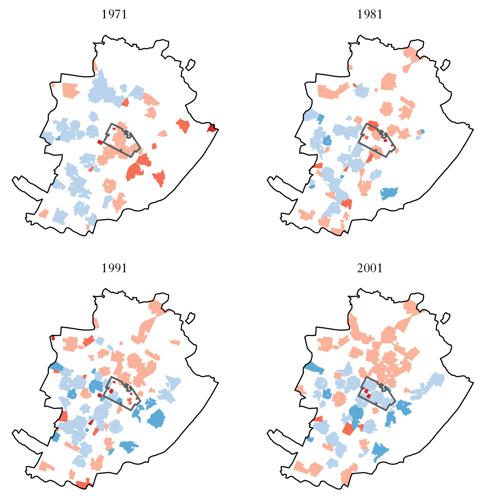

Anche nel capoluogo siciliano, il centro storico ha sempre conservato una grande importanza simbolica, il luogo dove si concentravano le funzioni di direzione politica, economica e culturale. Nei suoi 240 ha di superficie, esso ha continuato a ospitare oltre 400 palazzi nobiliari, 158 chiese, 55 conventi e 7 teatri. Ma dalla fine dell’Ottocento esso fu a poco a poco abbandonato dalle famiglie della nobiltà più recente e da quelle borghesi, che si trasferirono nei nuovi quartieri creati nell’area di Nord-Est.

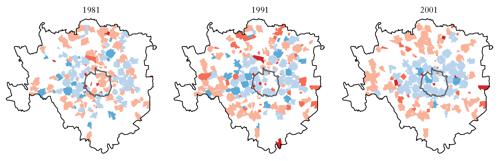

Questa tendenza riprese e divenne ancora più forte dopo la Seconda guerra mondiale. Dai Quattro mandamenti, nei quali la città antica era divisa dal Seicento (la Loggia, il Capo, la Kalsa e l’Albergheria), se ne andarono tutte le famiglie più agiate, che potevano permetterselo. Così, nel 1981, una buona parte degli imprenditori, dei dirigenti e dei professionisti risiedevano fuori del centro storico, a Nord, nei quartieri Libertà e Politeama o addirittura a Mondello, che dalla piazza centrale dei Quattro canti dista ben 10 km. E infatti, le figure 5 e 6 indicano chiaramente che nel 1981, il primo anno per il quale si dispone di questi dati, nel centro storico erano sovrappresentati sia gli operai dell’industria sia quelli dei servizi. A Napoli, l’uscita delle famiglie dei ceti più elevati dalla città antica iniziò ancora prima che a Palermo, a metà del Settecento, quando alcuni nobili si erano trasferiti nel sobborgo di Chiaia. Questo spostamento verso occidente ha avuto luogo anche nel corso dell’Ottocento e nella prima metà del Novecento e ha riguardato pure la borghesia, provocando la nascita di due quartieri agiati: Posillipo e il Vomero. Tuttavia, la città antica del capoluogo campano, a differenza di quello palermitano, non è mai stata abbandonata del tutto dalle famiglie dei ceti più alti. Fino al 1971, la sua composizione sociale è stata assai eterogenea, nel senso che in alcune sue parti risiedevano le classi più svantaggiate, in altre invece quelle più ricche. Così, per es., in uno dei suoi quartieri, San Giuseppe, hanno vissuto fino al 1971 molte famiglie della borghesia. In quell’anno, gli imprenditori e i liberi professionisti costituivano il 2,9% degli occupati nell’intera città di Napoli, il 5% al Vomero, poco più del 10% a Chiaia e Posillipo, ma arrivavano al 12,2% a San Giuseppe (T. Pfirsch, Des territoires familiaux dans la ville. Classes supérieures, relations familiales et espace urbain à Naples, 2009).

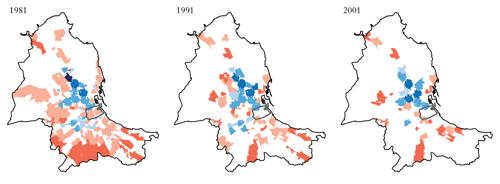

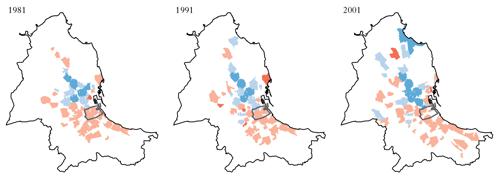

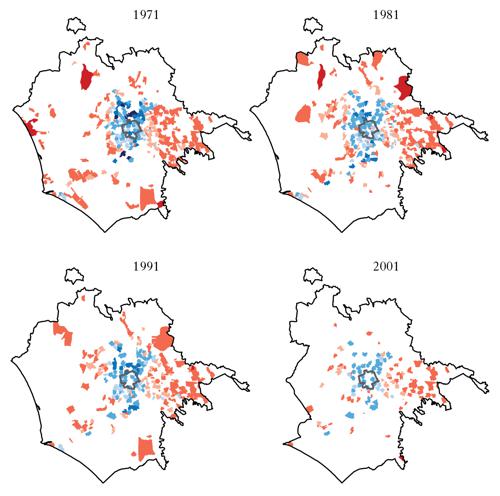

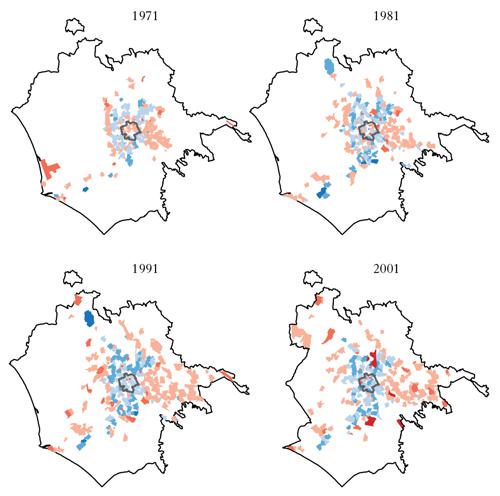

La figura 7 mostra bene che, nel capoluogo campano, nel 1971, la classe operaia dell’industria era sottorappresentata nella zona sud-occidentale del comune (a Chiaia, Vomero e Posillipo), dove in genere viveva la borghesia, mentre era sovrarappresentata nell’area nordoccidentale (Bagnoli, Pianura) e orientale (Ponticelli, Barra, San Pietro a Patierno). Ma era ben presente anche in alcune parti del centro storico. La figura 8 mostra invece che, in quello stesso anno, la classe operaia dei servizi era meno concentrata nello spazio urbano di quella dell’industria. Era sottorappresentata, ma in misura minore dell’altra, nei quartieri ricchi della zona sud-occidentale e sovrarappresentata in alcune parti del centro storico. Dal punto di vista della topografia sociale, nel 1971, Torino assomigliava sicuramente più a Milano che alle città meridionali. La figura 9 indica che, anche nel capoluogo piemontese, la classe operaia dell’industria era sottorappresentata nel centro storico, mentre era sovrarappresentata (come nei decenni precedenti, anche se in misura minore) nelle aree settentrionali e in quelle sud-occidentali. Dalla figura 10 si vede invece che la classe operaia dei servizi era molto più presente nel centro storico. Ma anche fra queste due città settentrionali vi era una rilevante differenza: la borghesia torinese apprezzava il centro storico meno di quella milanese. Solo una parte della prima viveva nel 1971 nella zona un tempo circoscritta dalle mura. L’altra risiedeva nelle colline dell’area sud-orientale del comune. Roma, infine, dal 1870 in poi, ha sempre avuto dimensioni spaziali incomparabilmente maggiori di tutte le altre grandi città italiane. Ma, dal punto di vista della topografia sociale, anch’essa assomigliava, nel 1971, più a Milano che a Palermo o a Napoli. Le figure 11 e 12 mostrano che la classe operaia dell’industria era sottorapresentata nel centro storico, mentre non lo era quella dei servizi. Come rilevato all’inizio degli anni Sessanta, attraverso i dati del censimento del 1951, a differenza di quanto avveniva nelle città americane, la borghesia preferiva risiedere nel centro storico. Ma lo preferiva meno di quella milanese. Nella capitale, infatti, all’esterno delle mura aureliane, si erano formati con il tempo quattro quartieri con una forte presenza delle famiglie di quella classe: Eur, Nomentano, Cassia Flaminio e Parioli (D.C. McElrath, The social areas of Rome: a comparative analysis, «American sociological review», 1962, 3, pp. 376-91).

La deindustrializzalizzazione, la terziarizzazione e la globalizzazione

La situazione dell’economia italiana mutò profondamente nell’ultimo trentennio del Novecento. Le difficoltà erano iniziate alla fine degli anni Sessanta, quando l’inflazione aveva preso a crescere. Ma diventarono molto più serie alcuni anni dopo, dal 1973, quando l’Organization of the petroleum exporting countries (OPEC) decise un aumento del prezzo del petrolio del 647% in tre anni, che portò tutti i Paesi europei in una situazione di forte inflazione. In Italia il tasso di aumento dei prezzi raggiunse il 20% sia nel 1975 sia nel 1980. Anche la disoccupazione crebbe in maniera rilevante. La ripresa fu debole, cosicché, dal 1971 al 2001, il PIL aumentò molto meno che nel ventennio precedente, cioè a un tasso medio annuo di poco superiore al 2%.

L’ultimo trentennio del Novecento ha conosciuto anche due profonde trasformazioni strutturali, in parte collegate. La prima è stata la deindustrializzazione e la terziarizzazione dell’economia. In tutto il Paese, diminuì il numero degli occupati nel settore industriale e aumentò quello degli addetti ai servizi. Ma questo cambiamento fu forte nelle grandi città, dalle quali uscirono molti degli stabilimenti industriali, che erano nati e si erano sviluppati nel novantennio precedente, verso localizzazioni più convenienti, fuori dai confini regionali e talvolta nazionali e continentali.

Questa trasformazione non ebbe le stesse conseguenze per tutte le città. Nel 1991, le città meridionali avevano condizioni del mercato del lavoro nettamente peggiori di quelle settentrionali, un tasso di attività più basso e uno di disoccupazione più alto (tab. 4). Particolarmente elevato era quest’ultimo a Napoli e a Palermo. All’estremo opposto, Bologna era la città che si trovava nella situazione migliore, seguita da Milano. Genova aveva sofferto la deindustrializzazione più delle altre città settentrionali e aveva un tasso di attività più basso di queste.

La seconda trasformazione è stata la globalizzazione che ha riguardato in particolare Milano e Roma, città nelle quali i servizi alla produzione hanno assunto il maggior rilievo e che più sono entrate nella rete delle città globali, sia quella che si è costituita intorno a New York e a Londra sia quella formata da Pechino, Hong Kong e Shanghai (Catalano, in Global urban analysis, 2010). Tutti questi mutamenti economici hanno favorito o quanto meno accompagnato i cambiamenti nell’andamento della popolazione, nella stratificazione sociale e nella distribuzione nello spazio urbano degli appartenenti alle diverse classi sociali.

Il declino demografico

Nell’ultimo trentennio del Novecento, quando è cominciato il processo di deindustrializzazione, la crescita della popolazione urbana si è fermata ed è iniziato un lungo periodo di declino (tab. 1). Così, la quota degli italiani abitanti nelle 11 principali città è passata dal 19,3 nel 1971 al 15,3% nel 2001. Questa tendenza è iniziata a Genova, che ha perso abitanti dal 1967, seguita tre anni dopo da Venezia. A Napoli e Catania la diminuzione dei residenti ha preso il via nel 1970, a Milano nel 1972, a Bologna nel 1974, a Torino e Firenze un anno dopo, a Bari nel 1979. A Roma e Palermo questo processo è partito assai più tardi: nella città santa nel 1980, nel capoluogo della Sicilia dieci anni dopo. Inoltre, in queste due città la flessione della popolazione è stata minore che nelle altre. Il declino demografico delle grandi città italiane è stato causato sia dal movimento naturale sia da quello migratorio. Il primo è stato particolarmente importante a Genova e a Bologna, dove la caduta della fecondità è stata precoce e molto forte. Si è stimato che degli oltre 200.000 abitanti che il capoluogo ligure ha perso fra il 1971 e il 2001, oltre il 61% sia riconducibile a un saldo naturale straordinariamente negativo (cioè a una forte eccedenza dei morti sui nati) e il resto al maggior numero di emigrati rispetto agli immigrati. Lo stesso è avvenuto a Bologna che, nel 1965 e nel 1966 e poi, quasi ininterrottamente dopo il 1971, è stata la città italiana con il più basso tasso di natalità.

Invece a Milano e a Torino il declino demografico è stato prodotto soprattutto da un saldo migratorio nettamente negativo, a causa dell’uscita da queste due città di moltissime fabbriche e della popolazione operaia che vi lavorava. Anche Napoli, Bari e Catania hanno avuto un saldo migratorio fortemente negativo, che tuttavia è stato in piccola parte compensato da una minore flessione della fecondità e da un saldo naturale rimasto a lungo positivo. Roma ha continuato ad attrarre dalle altre regioni molti impiegati e funzionari per l’amministrazione statale e regionale e ha perso un numero di abitanti molto minore delle altre città. A poco a poco, nel corso degli anni Novanta, il declino demografico delle grandi città italiane si è arrestato, grazie anche al crescente numero di immigrati provenienti dall’estero, dai Paesi dell’Europa orientale, dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina.

La mobilità interna

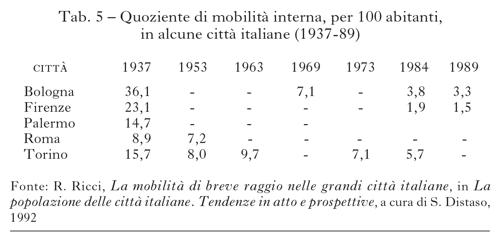

Per quanto scarsi e frammentari, i dati dei quali si dispone attestano che nell’ultimo trentennio del Novecento, nelle grandi città italiane, continuò la tendenza, iniziata qualche anno prima, alla riduzione della mobilità interna o di breve raggio degli abitanti, cioè ai trasferimenti di residenza della popolazione fra i quartieri o dentro lo stesso quartiere. Nel 1937, la frequenza con cui avvenivano i traslochi all’interno delle città, seppure più bassa di prima, restava ancora elevata, molto più di oggi. Si pensi, per es., che a Bologna più di un terzo della popolazione cambiava ogni anno abitazione. Ma questa quota era scesa al 7% alla fine degli anni Sessanta e si dimezzò ancora negli anni Ottanta (tab. 5 ). Mutamenti simili avvennero anche nelle altre grandi città. Questa forte caduta del tasso di mobilità interna delle popolazioni urbane è riconducibile a due diversi fattori. Il primo è che, soprattutto nel corso degli anni Ottanta, vi è stato un irrigidimento del mercato immobiliare ed è diventato sempre più difficile trovare un’abitazione in affitto. Nelle 11 grandi città italiane, la quota delle famiglie che vivevano in una casa di proprietà, che nel 1951 era del 15,2 %, è salita continuamente fino a toccare il 62,5% nel 2001. Il secondo è che è aumentata la separazione fra luogo di residenza e luogo di lavoro, perché la rete dei trasporti collettivi si è estesa e, ancor più, perché è enormemente cresciuto il numero delle persone che dispongono di un mezzo di trasporto privato.

L’espansione della borghesia e della classe media impiegatizia

Molti studiosi ritengono che il periodo iniziato nel 1970, con il processo di deindustrializzazione, di terziarizzazione e di globalizzazione abbia prodotto nelle città dei Paesi occidentali una polarizzazione sociale – la scissione delle loro popolazioni in due grandi classi, a causa non della proletarizzazione della classe media, ma della sua riduzione o contrazione – e una crescita della segregazione residenziale degli appartenenti alle classi estreme. Per alcuni, una tendenza alla polarizzazione sarebbe rilevabile in tutte le grandi città, perché essa è riconducibile principalmente al declino dell’industria manifatturiera e allo spostamento delle fabbriche fuori del perimetro urbano. Per altri studiosi, invece, tale tendenza avrebbe avuto luogo solo nelle città globali.

I sostenitori della prima tesi fanno riferimento soprattutto al livello di qualificazione e di reddito di lavoro che la popolazione urbana attiva svolge. Essi ritengono che la contrazione della classe media sia stata causata dalla crisi dell’industria manifatturiera tradizionale e dallo sviluppo dell’industria ad alta tecnologia e del settore dei servizi. Nel periodo storico in cui ha dominato la manifattura tradizionale, argomentano questi studiosi, solo una quota ridotta dei posti di lavoro aveva un livello di qualificazione e di retribuzione o molto alto o molto basso, mentre la gran parte di essi si trovava nel mezzo. Così, per es., occupavano una posizione intermedia molti dei tradizionali posti da ‘colletto bianco’ o da ‘colletto blu’ in industrie come quella automobilistica, siderurgica o di pneumatici. La composizione delle forze di lavoro del settore dei servizi e dell’industria ad alta tecnologia è radicalmente diversa, perché i posti di lavoro tendono a concentrarsi ai due estremi, a essere cioè ad alto o a basso livello retributivo e di qualificazione. Per la verità i cosiddetti servizi distributivi (trasporti, comunicazioni, commercio all’ingrosso) sono simili, sotto questo aspetto, all’industria manifatturiera tradizionale, perché hanno molti posti di lavoro con medi livelli di retribuzione.

Ma i servizi alle imprese e quelli sanitari e sociali hanno forze di lavoro che si concentrano ai due poli, con un livello di qualificazione o molto alto o molto basso. I servizi personali e domestici hanno invece forze di lavoro con un basso livello di qualificazione e di retribuzione. D’altra parte, le industrie ad alta tecnologia abbondano di scienziati, ingegneri e manager che hanno mansioni ad alto contenuto professionale, creative e ben retribuite. Ma reclutano anche lavoratori che svolgono, spesso a tempo parziale, compiti semplici, dequalificati, di routine.

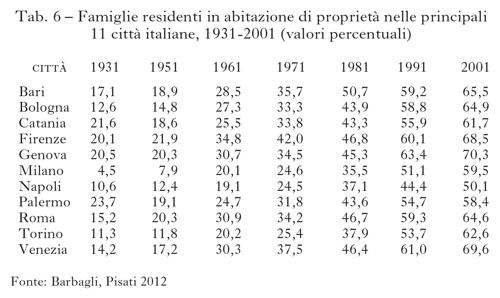

Questa prima tesi non trova conferma nei dati a disposizione. Nell’ultimo trentennio del Novecento, i cambiamenti nella composizione sociale della popolazione urbana sono stati assai diversi da quelli avvenuti durante il periodo del grande balzo economico, dal 1881 al 1931, perché non si è avuto né un processo di proletarizzazione della classe media né uno di polarizzazione. Dal 1971 al 2001, in tutte le città italiane, vi è stata una forte espansione della borghesia, un’espansione tanto forte che, alla fine di questo periodo, quasi un terzo della popolazione di Milano (il 30,7%) faceva parte di questa classe. Ancora più impressionante è stata la crescita della classe media impiegatizia, alla quale apparteneva, nel 2001, più del 40% dei residenti a Roma, il 38% di quelli di Venezia, il 37% dei torinesi e il 35% dei bolognesi. La quota degli operai dell’industria è invece continuamente calata, raggiungendo, alla fine di questo periodo, il livello più basso del secolo. In alcune città, anzi, questa classe è quasi del tutto scomparsa. Di essa, per es., faceva parte, nel 2001, solo il 4,6% della popolazione milanese e il 5,1% di quella genovese. Il peso degli operai dei servizi è invece aumentato in tutto questo periodo, ma non tanto da compensare il declino di quelli di fabbrica. In sostanza, dunque, nelle città italiane, come peraltro in altre città europee (come Londra o Parigi), nell’ultimo trentennio del Novecento vi è stato non un processo di proletarizzazione e di polarizzazione, ma uno spostamento verso l’alto della composizione sociale. Che la deindustrializzazione e la terziarizzazione non abbiano prodotto una polarizzazione sociale risulta anche dalla distribuzione di quella che è ancor oggi la più importante forma di patrimonio familiare, cioè la proprietà della casa. Per secoli, tutte le case delle città italiane sono rimaste di proprietà di un piccolo numero di famiglie nobili o borghesi o di enti religiosi. E ancora nel 1931, secondo un’indagine speciale dell’ISTAT, nelle grandi città vi erano forti differenze riguardo alla proprietà dell’abitazione. La situazione è profondamente cambiata. La quota dei proprietari è cresciuta in tutta la seconda metà del Novecento, ma soprattutto nell’ultimo trentennio (tab. 6). Nelle 11 grandi città, le diseguaglianze fra le classi in questa forma di patrimonio familiare sono progressivamente diminuite, pur non scomparendo del tutto.

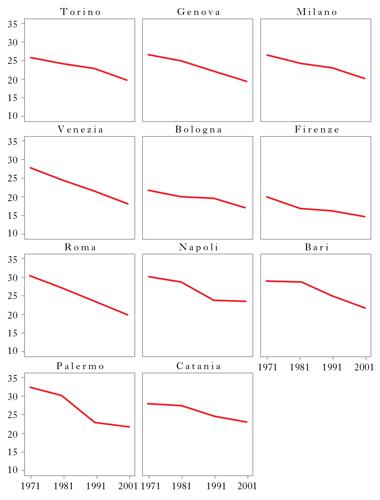

Analizzando l’indice complessivo di dissimilarità residenziale per le cinque classi sociali nelle quali, come si è già detto, è stata divisa la popolazione urbana (operai dell’industria, dei servizi, piccola borghesia, classe media impiegatizia e borghesia), si può constatare che dal 1971 al 2001, al contrario di quanto ipotizzato da molti studiosi, il valore di tale indice diminuisce, lentamente ma progressivamente, in tutte le 11 maggiori città italiane (fig. 13). La diminuzione è stata particolarmente forte a Roma, una delle città nelle quali, all’inizio di questo periodo, il grado di segregazione residenziale era maggiore. Rilevante, seppure minore, essa è stata anche in tutte le città meridionali. Nel 2001, Firenze era ancora la città con il livello più basso di segregazione, Catania e Napoli quelle con il più alto. Ma le differenze fra le principali 11 città per grado di separazione spaziale sono diminuite nell’ultimo trentennio del Novecento.

I sostenitori della seconda tesi ritengono invece che la polarizzazione sociale abbia avuto luogo solo nelle ‘città globali’. Con questa espressione, la più autorevole sostenitrice di questa idea, Saskia Sassen, intende quelle che «occupano una posizione strategica nell’economia globale dovuta alla concentrazione di funzioni di comando e di imprese fornitrici di servizi di alto livello alla produzione, orientati ai mercati mondiali; più in generale, città con alti livelli di internazionalizzazione sotto il profilo dell’economia e della struttura sociale complessiva» (1994; trad. it. 2010, p. 261). Più analiticamente, secondo questa studiosa, le città globali sono: «(a) centri di comando nell’organizzazione dell’economia mondiale; (b) luoghi e mercati essenziali per le industrie di punta, la finanza e i servizi specializzati alle imprese; (c) le principali sedi in cui tali industrie producono, fra l’altro, le innovazioni» (p. 21). Gli studiosi hanno elaborato vari indicatori e indici del grado di globalizzazione delle città. Uno di questi è dato dal peso del settore dei servizi alle imprese. Altri si riferiscono al grado di integrazione nella rete globale delle banche, delle aziende che forniscono servizi alla imprese, degli studi legali, delle agenzie pubblicitarie e delle società di consulenza. Riguardo al primo indicatore, le città italiane che si avvicinano maggiormente al modello della città globale sono Milano e Roma. Nel 1991, la città che aveva la quota più alta di occupati nel settore dei servizi alle imprese era Milano, seguita da Roma (Becchi 1996, pp. 880-81). Ma nel decennio successivo, questa quota è ancora aumentata. A Roma, dal 1991 al 2001, il numero di questi addetti è più che raddoppiato, passando da 105.000 a 215.000 (Comune di Roma. Ufficio di statistica, Roma e la sua struttura produttiva, «I numeri di Roma», 2006, 1).

I risultati delle ricerche condotte su 525 città mondiali e sulle connessioni delle loro diverse imprese portano alla stessa conclusione. Nella classifica della global network connectivity, che vede ai primi due posti Londra e New York, seguite da Hong Kong, Parigi e Singapore, Milano si trova nell’ottava posizione, Roma nella trentesima (Global urban analysis. A survey of cities in globalization, 2010). Nella classifica italiana di questo indice, Bologna si trova al terzo posto, ma a grande distanza dal capoluogo lombardo e da quello laziale, Genova al quarto, Torino al quinto (Catalano in Global urban analysis, 2010). Tuttavia, in nessuna delle due città italiane globali si è verificato il processo di polarizzazione sociale e l’aumento della segregazione residenziale.

Nell’ultimo trentennio del Novecento, in entrambe vi è stata una forte espansione della borghesia e una ancora più forte contrazione della classe operaia industriale, che non è stata controbilanciata dalla crescita del proletariato dei servizi. D’altra parte, anche a Milano e a Roma, come nelle altre 9 principali città italiane, il livello di segregazione residenziale per classe sociale è diminuito progressivamente durante tutto questo periodo.

Il processo di gentrification

Nell’ultimo trentennio del Novecento, tutte le città italiane sono state investite dal processo di gentrification. Questo concetto è stato introdotto nel 1963 da Ruth Glass, una sociologa marxista immigrata in Gran Bretagna dalla Germania nazista, per indicare cosa stava avvenendo nella capitale inglese: «Ad uno ad uno molti dei quartieri operai di Londra sono stati invasi dalle classi medie […]. Piccole, modeste case – due stanze al primo piano, due al piano terra – sono state rimesse a posto alla scadenza del contratto di affitto e sono diventate residenze eleganti e costose […]. Quando questo processo di gentrification inizia in un distretto, esso va avanti rapidamente fino a quando tutti o la maggior parte degli operai che occupano un’abitazione sono spostati fuori e la natura sociale del quartiere muta» (Introduction to London: aspects of change, London 1964, p. XVIII). Da allora questo termine è stato spesso utilizzato, sia nella letteratura scientifica sia nel linguaggio comune, per indicare alcune grandi trasformazioni avvenute nelle città dei Paesi occidentali e, in particolare, l’invasione da parte delle famiglie appartenenti alle classi medio-alte, di alcune aree urbane abitate prevalentemente da operai o da sottoproletari, l’uscita o l’espulsione di queste ultime, l’acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni nelle quali vivevano, il rapido aumento dei prezzi di tali abitazioni, la creazione di negozi e di servizi diversi e di livello più alto rispetto a quelli prima esistenti.

Per spiegare questi mutamenti, alcuni studiosi inglesi e americani hanno concentrato la loro attenzione sulle scelte di alcuni attori considerati razionali, che hanno cercato di ridurre i costi e massimizzare i benefici: i grandi investitori immobiliari e i piccoli proprietari, che decidono di acquistare e ristrutturare abitazioni quando cresce il cosiddetto rent gap, cioè la differenza fra la rendita del suolo prima e dopo l’investimento. Altri studiosi hanno invece attribuito maggior rilievo alle trasformazioni culturali che hanno avuto luogo nelle grandi città, al mutamento dei gusti in alcuni ceti sociali medio-alti, alla loro ricerca dell’autenticità, cioè di luoghi per abitare, di cibi, di forme di abbigliamento e di arredamento semplici, puri, naturali, rustici.

In Italia il processo di gentrification è stato reso possibile da due condizioni. In primo luogo, dalla straordinaria crescita della borghesia e della classe media impiegatizia, la quale nelle città è stata più forte che negli altri comuni. In secondo luogo, dalla minor diffusione che vi era nei centri storici, rispetto al resto del comune, negli anni Sessanta e Settanta, delle abitazioni in proprietà che oscillava, a secondo delle città, dal 17 al 30%. Questo processo ha avuto tuttavia tempi e modi diversi. È iniziato prima ed è stato maggiormente diretto dal mercato (market-led, come dicono gli studiosi anglosassoni) laddove i ceti più elevati hanno avuto tradizionalmente una spiccata preferenza per il centro storico. È invece partito dopo ed è stato maggiormente diretto dallo Stato (state-led), oltre che meno forte, dove invece questi ceti hanno lasciato la città vecchia. Così, per es., a Milano, Bologna e Roma la gentrification ha preso il via alla fine degli anni Sessanta o all’inizio dei Settanta, a Genova, Palermo, Napoli e Torino una ventina di anni dopo.

A Milano questo processo ha investito all’inizio il quartiere di Brera, che ancora negli anni Cinquanta era molto popolare, ma adiacente a zone dove tradizionalmente aveva sempre vissuto la borghesia. Durante gli anni Sessanta, molti suoi edifici sono stati acquistati da famiglie più agiate, sono stati ristrutturati, il loro prezzo è salito e la composizione sociale della zona è mutata. Con il tempo però, a causa anche della diminuzione, nel centro storico, dello spazio per abitazioni (a cui si è prima fatto cenno), un numero crescente di famiglie agiate è andato a vivere nel primo anello esterno a questo centro. Così la gentrification ha riguardato due nuovi quartieri, il Ticinese e Isola, a Sud e a Nord, fino ad allora abitati prevalentemente da famiglie operaie o artigiane. Il quartiere Ticinese ha iniziato a suscitare l’interesse di alcuni strati della popolazione milanese residente in altre zone nel corso degli anni Sessanta, grazie alle sue risorse estetiche, ai Navigli, i canali navigabili che lo attraversano, e alle case a ringhiera, costruite, per le famiglie operaie, fra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, in modo che tutti gli appartamenti di un edificio si aprissero su un ballatoio esterno comune, protetto da parapetti di ferro.

Come ha raccontato il presidente dell’Associazione del Naviglio grande, Roberto Gandini, a Milano, nel quartiere Ticinese, «quest’aspetto bohemien ha attirato gli artisti, e allora in gran numero sono venuti a stare qui, con i loro studi, pittori, scultori, architetti, disegnatori, musicisti, ecc. Parecchia della popolazione che è sui Navigli ancora oggi. E tutta questa gente, man mano, si attrezzava per rendere la zona un po’ più interessante anche a livello commerciale. Allora hanno cominciato a fare le prime mostre sul Naviglio una decina di pittori che mettevano in mostra le loro tele […]. Poi i pittori invece di dieci erano venti, e poi trenta. La piacevolezza della zona intanto attirava anche altre categorie di persone […] gli antiquari hanno cominciato a inserirsi in zona, a sostituire le vecchie botteghe […]. Una volta con il mercatino degli antiquari, un’altra volta con la mostra dei pittori, diventava una zona con questo sapore della Milano antica […]. Un sacco di gente è venuta sui Navigli a vedere i mercatini e le mostre di pittura, si è innamorata di questo aspetto caratteristico tipico della zona, ha cominciato a dire: “Che bello l’appartamentino qui”. Gente con i soldi […]. Ha trasformato un po’ le residenze, non erano più i due locali ma erano allegati ad altri due locali per fare gli otto locali, cioè delle case di un certo tipo, belle, arredate bene. Gente che non c’era prima» (Un quartiere alla moda, 1999, pp. 242 e 248).

Anche a Bologna, la gentrification è iniziata presto, nella seconda metà degli anni Sessanta, ed è stata provocata soprattutto dalle forze di mercato, dall’espansione della borghesia e della classe media impiegatizia, dai cambiamenti di gusto e dalla nuova domanda di abitazioni. Tuttavia, a differenza delle altre città, o comunque molto più che in queste, l’amministrazione del comune emiliano ha cercato all’inizio di governare o almeno di regolare questo processo, di fare sì che esso non provocasse l’espulsione dalla città antica delle famiglie della classe operaia a tutto vantaggio di quelle più agiate. Nel giugno del 1969, l’amministrazione di sinistra di quel comune adottò il Piano per il centro storico, tutto basato sulla tesi che esso non era solo ‘un lussuoso ornamento della città contemporanea’ e che la sua difesa era una questione non solo estetica, ma anche sociale. Esso era dunque rivolto alla «conservazione attiva, sociale e fisica, del centro storico, impedendo l’espulsione dei ceti meno abbienti e delle attività povere» da questa parte della città (P.L. Cervellati, R. Scannavini, Bologna. Politica e metodologia del restauro nei centri storici, 1973, p. 37). Nel marzo del 1973, il consiglio comunale approvò un piano che prevedeva, in cinque zone dove abitavano 6.000 persone, sia l’acquisizione dei fabbricati sia la realizzazione dell’intervento mediante convenzioni fra l’amministrazione comunale e i proprietari degli immobili, il risanamento di questi e, una volta terminati i lavori, la permanenza, con un affitto a equo canone, di coloro che vi abitavano prima. Questo progetto, che suscitò un grande interesse e vivaci dibattiti sia in Italia sia in altri Paesi europei, fu portato a termine ma, quando all’inizio degli anni Novanta il suo principale ideatore, l’architetto Pierluigi Cervellati, lasciò l’incarico di assessore, l’esperienza fu considerata conclusa.

A Genova il processo di gentrification è stato incoraggiato e sostenuto dai numerosi interventi pubblici volti alla rivitalizzazione del centro storico. In primo luogo, dall’inserimento in questo centro della facoltà di Architettura, che ha iniziato a funzionare nel 1991. In secondo luogo, dal recupero della chiesa e del chiostro di S. Agostino, non lontano da questa facoltà, e dalla creazione di un museo di architettura e scultura ligure. In terzo luogo, dalla riqualificazione della zona adiacente del Porto Antico in vista delle Celebrazioni colombiane del 1992, con la creazione prima dell’Acquario e in seguito di musei, centri congressi, teatri all’aperto, biblioteche. Grazie anche a questi interventi e cambiamenti, dalla metà degli anni Novanta è iniziato il processo di gentrification. Alcuni gruppi di studenti, spesso della facoltà di Architettura, hanno iniziato ad andare a vivere nei vicoli della città vecchia e il loro esempio è stato a poco a poco seguito da strati di giovani laureati, fotografi, giornalisti, insegnanti, operatori culturali. Come era avvenuto altrove, l’arrivo di questa nuova popolazione, l’acquisto e la ristrutturazione di appartamenti, ha fatto crescere il loro prezzo e ha provocato l’allontanamento dalla zona degli appartenenti alle classi svantaggiate.

A Napoli invece il processo di gentrification fu messo in moto, all’inizio degli anni Novanta, dai magistrati, che erano in quel periodo molto popolari. Partì dai luoghi che erano il simbolo delle condizioni di degrado, ossia, come ha osservato uno studioso, « le piazze del Centro storico, così come le chiese e le altre numerose opere monumentali presenti nell’area: le prime erano ridotte a veri e propri parcheggi abusivi, con le automobili che arrivavano a occupare l’intero selciato disponibile per passaggio e la sosta pedonale; le seconde erano per lo più lasciate in condizione di grave abbandono, in molti casi addirittura chiuse a tempo indeterminato e dunque sottratte del tutto alla collettività» (U. Rossi, La città molteplice. Il processo di cambiamento urbano nel centro storico di Napoli, «Archivio di studi urbani e regionali», 2003, 77, p. 100). Verso la metà del 1993, i giudici napoletani, servendosi di una legge del 1939, ordinarono il sequestro di 14 piazze del centro storico. Allora l’amministrazione comunale intervenne facendo pulire queste stesse piazze e collocando fioriere che impedissero l’accesso delle auto. Inizialmente, le reazioni della popolazione furono tiepide se non addirittura contrarie a questi provvedimenti. Come osservò nel giugno del 1993 Mario de Cunzo, soprintendente ai Beni architettonici, che quei provvedimenti aveva sostenuto con forza «i giudici hanno liberato le piazza dalle auto, ma la gente non se ne è appropriata. È sconcertante vedere come i commercianti e i residenti non abbiano apprezzato l’iniziativa. Come i frati di Santa Chiara si lamentino perché le spose non possano raggiungere il sagrato della chiesa a bordo dell’automobile» (U. Rossi, La città molteplice, cit., p.104). Spinta dall’intervento della magistratura, la nuova giunta del comune fece alcuni interventi volti a valorizzare il centro storico. Chiuse al traffico piazza del Plebiscito, la più grande della città, e fece rifare la sua pavimentazione. Pedonalizzò via Toledo, via Chiaia e una parte di via Dante. Aprì la metropolitana collinare che univa la periferia settentrionale con il centro. Tutte queste iniziative riuscirono, almeno in parte, a rivitalizzare il centro storico, ad attirare investimenti immobiliari e a far crescere il valore degli alloggi.

Anche a Palermo il processo di gentrification è iniziato tardi, è stato favorito dagli interventi dell’amministrazione comunale ed è stato più lento. La giunta del sindaco Leoluca Orlando commissionò nel 1988 a tre prestigiosi urbanisti italiani, Leonardo Benevolo, Pierluigi Cervellati e Italo Insolera, l’elaborazione di un piano di recupero del centro storico, ma la Regione Sicilia lo approvò solo nel 1993. E l’anno dopo iniziarono vari interventi. Fu aperto al pubblico il complesso di S. Maria dello Spasimo, che dopo la Seconda guerra mondiale era stato sommerso di immondizia. Fu riaperto il Teatro Massimo. Gli interventi del comune furono detti di ‘fruizione a cantiere aperto’, perché attiravano i palermitani e i turisti a visitare i luoghi e gli edifici in corso di ristrutturazione, prima ancora che i lavori fossero terminati. Questi interventi, e quelli nel primo decennio del Duemila, hanno rivitalizzato il centro storico, facendo nascere anche nuove attività commerciali e turistiche, e hanno messo in moto una moderata tendenza, da parte di strati giovani e istruiti della popolazione, di andare a vivere in quella città vecchia abbandonata dall’aristocrazia e dalla borghesia molto tempo prima.

Bibliografia

A. Aquarone, Grandi città e aree metropolitane. Problemi amministrativi e prospettive di riforma, Bologna 1961.

I. Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica: 1870-1970, Torino 1962, nuova ed. 1993.

G. Fofi, L’immigrazione meridionale a Torino, Milano 1963.

P. Gabert, Turin. Ville industrielle. Étude de geographie économique et humaine, Paris 1964.

É. Dalmasso, Milan, capitale économique de l’Italie, Paris 1971 (trad. it. Milano 1972).

A.M. Seronde Babonaux, Rome, croissance d’une capitale. De l’urbs a la ville, Paris 1980 (trad. it. Roma. Dalla città alla metropoli, Roma 1983).

G. Martinotti, Metropoli. La nuova morfologia sociale della città, Bologna 1993.

S. Sassen, Cities in a world economy, Thousand Oaks (Cal.) 1994 (trad. it. Le città nell’economia globale, Bologna 2010).

A. Becchi, Città e forme di emarginazione, in Storia dell’Italia repubblicana, 3° vol., L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio. Economia e società, Torino 1996, pp. 839-932.

M. Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino 1999.

Un quartiere alla moda. Immagini e racconti del Ticinese a Milano, a cura di L. Bovone, Milano 1999.

A. Brandolini, La dimensione urbana della povertà in Italia, in Ecosistemi urbani. Convegno nell’ambito della Conferenza annuale della ricerca: Roma 22-24 ottobre 2001, Roma 2002, pp. 714-32.

Global urban analysis. A survey of cities in globalization, a cura di P.J.Taylor, P. Ni, B. Derudder et al., London-Washington (D.C.) 2010 (in partic. G. Catalano, Italian cities, pp. 241-44).

M. Barbagli, M.Pisati, Dentro e fuori le mura. Città e gruppi sociali dal 1400 a oggi, Bologna 2012.