colonizzazione

colonizzazione

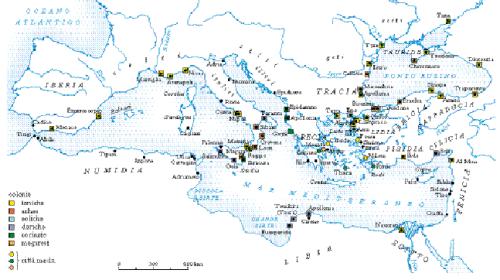

Attività con cui un popolo si espande in territori che non gli appartengono, colonizza una regione o vi fonda una colonia. La fase antica della c., distinta dal colonialismo dell’Età moderna, è caratterizzata dal trasferimento di nuclei di cittadini in luoghi lontani dalla madrepatria e poco abitati, dove fondare centri e riprodurre le istituzioni della madrepatria. I greci fondarono colonie mediterranee sin dall’età micenea e così i fenici più o meno nello stesso tempo. La tradizione connette la fondazione di queste colonie a carestie o a lotte politiche, ma in molti casi (soprattutto fenici) si fondavano insediamenti per ottenere metalli o grano mediante scambi in loco. Il legame fra colonie e madrepatria variava in ragione dei motivi della fondazione. Molte colonie erano effettivamente autonome, ma la Corinto dei tiranni costituì un piccolo impero e i regni greco-macedonici sfruttarono l’attività colonizzatrice per controllare territori in Asia e in Egitto. Roma utilizzò presto colonie per alleviare la pressione demografica e poi per insediarsi stabilmente nelle attuali Francia meridionale e Spagna; inoltre elaborò un complesso sistema politico-giuridico di riconoscimento dei nuovi insediamenti e dei loro abitanti. Il fenomeno scomparve poi in Occidente per ca. un millennio e riapparve nel quadro dell’espansione italiana nel Mediterraneo orientale (colonie genovesi e veneziane) e della formazione degli effimeri Stati crociati. In entrambi i casi l’autonomia coloniale poteva essere relativa e fu ancora minore nella prima occupazione atlantica (Africa occidentale e isole): ormai la c. era uno strumento di espansione controllato dalla madrepatria, e trovò un’ulteriore tappa nel sorgere del colonialismo e nella formazione di un vero e proprio sistema coloniale.

Le colonie greche

L’attività di c. fu una costante dei greci dal 2° millennio a.C. fino all’epoca ellenistica. Al 2° millennio a.C. risale una prima fase dell’espansionismo coloniale in direzione delle Cicladi, di Creta, della Panfilia, di Cipro, delle coste occidentali dell’Asia Minore. La ricostruzione di questo primo capitolo della storia coloniale greca è possibile per lo più grazie alla documentazione archeologica, data la scarsità delle indicazioni provenienti dalla storiografia. Il periodo di massima espansione del movimento coloniale greco si colloca tra il 750 e il 550 a.C. circa. Per motivi politici, economici e di opportunità strategica i greci posero le loro colonie in gran parte delle coste prospicienti il bacino del Mediterraneo. Rari, ma presto divenuti importanti crocevia commerciali, furono gli insediamenti in Siria ed Egitto, quali l’od. al-Mina (8° sec. a.C.) e Naukratis (7° sec. a.C.). Una grande parte del movimento coloniale greco si diresse verso l’Italia meridionale, nell’area in cui si sarebbe sviluppata la Magna Grecia, e verso la Sicilia. All’8° sec. a.C. risale l’attività espansionistica delle città euboiche di Calcide ed Eretria, che stanziarono le loro colonie a Pithecusa (od. Ischia), Cuma, Naxos, Zancle e Reggio. Corinto fondò Siracusa (733 a.C.) e Sparta Taranto (706 a.C.), unica enclave dorica all’interno di un territorio colonizzato da greci di lingua achea e ionica. Colonie achee furono Metaponto, Sibari, Crotone e Caulonia. Al 7° sec. a.C. e all’inizio del 6° sec. a.C. si data la fondazione delle colonie di Gela da parte di Creta e Rodi, Selinunte da parte di Megara Iblea, Imera da parte di Zancle, Posidonia da parte di Sibari e Agrigento da parte di Gela. Intorno al 600 a.C. si verifica la c. della costa nordoccidentale della Grecia e della costa orientale dell’Adriatico da parte corinzia. I focesi si spinsero a colonizzare anche l’area più occidentale del bacino del Mediterraneo, come dimostrano gli stanziamenti a Massalia (od. Marsiglia), sulle coste liguri e fino all’Iberia. Altra area di interesse della c. greca fu la zona settentrionale del Mar Egeo e le coste della Tracia, dove si hanno tracce di stanziamenti euboici; a Taso si stabilirono i parii, mentre i megaresi fondarono Calcedone e Bisanzio. L’Ellesponto e il Ponto furono le aree colonizzate dai milesi. La deduzione di una colonia greca era preceduta dalla consultazione dell’oracolo di Delfi. La colonia greca godeva di una notevole autonomia dalla madrepatria, tanto che i coloni si dotavano di proprie leggi e di una propria Costituzione. Dopo un momento di stallo nell’attività coloniale tra il 6° e il 5° sec. a.C., il movimento riprese nel 4°-3° sec. a.C., sotto l’impulso del regno macedone all’apice della propria egemonia. All’opera di conquista di Alessandro Magno si deve la diffusione di stanziamenti greci in Asia e in Egitto.

Le colonie fenicie

I commerci fenici nel Mediterraneo si svolsero dapprima (10°-9° sec. a.C.) con modalità precoloniali, ossia senza punti d’appoggio fissi, al solo scopo di procacciare metalli e altre merci. Nell’8° sec. a.C. si aggiunse un flusso migratorio (dalla Fenicia, sotto pressione assira), anche per competere con il parallelo fenomeno greco. Le principali colonie fenicie (quasi tutte di Tiro) erano nelle isole del Mediterraneo centrale (Mozia, Panormo, Solunto in Sicilia; Nora, Bitia, Tharros e altre in Sardegna; Malta, Pantelleria; Baleari), sulle coste tunisine (Cartagine, Utica) e spagnole (Cadice). Cartagine fondò a sua volta colonie sulla costa libica e magrebina.

Le colonie romane

La c. romana cominciò dal 4° sec. a.C., con la fondazione delle colonie di Ostia, Anzio e Terracina, dette coloniae maritimae, perché site sul litorale, o civium Romanorum, in quanto i coloni godevano della cittadinanza romana. Si è pensato che in origine questi insediamenti avessero prevalentemente fini militari, cioè di presidio della costa, ma è probabile in realtà che dietro la loro fondazione ci fosse solo la volontà di urbanizzazione del territorio. Colonie romane di questo tipo furono dedotte per tutto il 3° sec. a.C. Nello stesso periodo Roma fondò anche coloniae latinae che, formate da individui provenienti da tutte le città appartenenti alla Lega latina e dunque privi della cittadinanza romana, pur non pagando tributi, erano obbligate a fornire milizie e a seguire la politica estera di Roma. Questi insediamenti avevano principalmente funzione strategica. Nel corso del 2° sec. a.C. si verificò una riorganizzazione del sistema coloniale: le colonie latine scomparvero e dopo la guerra sociale spesso furono trasformate in municipi; l’espansione del dominio di Roma comportò, inoltre, la fondazione delle prime colonie al di fuori dell’Italia (Iunonia, sul sito di Cartagine, nel 122 a.C.), anche se il fenomeno divenne davvero rilevante solo dall’età di Cesare in poi; inoltre, verso la fine del secolo, Mario introdusse l’usanza di fondare colonie romane mediante la distribuzione di terre ai veterani dell’esercito, al momento del congedo, come premio per il servizio prestato. Dopo le guerre civili, sotto Augusto, le colonie militari si moltiplicarono e in questo modo nacquero insediamenti in Gallia, Spagna, Africa settentrionale e nelle regioni dell’Est, fino al Mar Nero. Con Claudio e Vespasiano proseguì la c. delle regioni balcaniche e settentrionali, ma si trattò spesso anche di un modo per ingrandire insediamenti già esistenti. Le ultime colonie furono fondate in età adrianea, soprattutto nel Nord dell’impero (spec. in Britannia). In età repubblicana la fondazione di una colonia era stabilita mediante una lex rogata con cui si nominavano tre magistrati appositi (tresviri coloniae deducendae); successivamente, divenne un diritto dell’imperatore, che dava l’incarico a suoi legati. I tresviri o i legati accoglievano gli aspiranti volontari e, se questi non erano in numero sufficiente, avevano il diritto di ricorrere all’arruolamento forzato. A seconda dei periodi e delle regioni, il governo delle colonie romane era affidato a magistrati diversi: spesso si ritrova un collegio composto da due giudici (duoviri iure dicundo) e due edili, a volte affiancato da questori e da funzionari addetti alla definizione del censo degli abitanti (duoviri quinquennaleso censori); inoltre, gli ex magistrati formavano l’assemblea dei decurioni, una sorta di senato cittadino cui spettava il compito di controllare molti aspetti amministrativi ed economici della vita pubblica.