Colore

Colore

I colori con cui percepiamo la realtà sono conseguenza del fatto che gli oggetti differiscono nel loro grado di assorbimento delle diverse componenti cromatiche della luce; ci appaiono così neri i corpi che assorbono tutte le radiazioni visibili e bianchi quelli che le riflettono tutte. Poiché la luce è composta da uno spettro continuo di radiazioni elettromagnetiche di diversa lunghezza d'onda (da 800 a 400 nm circa), le gradazioni cromatiche possibili sono teoricamente infinite. Per convenzione, esse sono comunemente ricondotte a sette colori fondamentali, o colori dell'iride, corrispondenti alle diverse bande dello spettro in cui la luce solare, attraversando un prisma, si scompone: si va dal rosso (banda tra 640 e 800 nm) al violetto (banda tra 400 e 420 nm), passando per l'arancio, il giallo, il verde, l'azzurro, l'indaco. Nell'uso corrente, il termine colore indica la sensazione prodotta sulla retina dalle radiazioni visibili, che può non coincidere con la corrispondente composizione spettrale, poiché entrano in gioco anche elementi soggettivi. Il colore di un corpo può essere percepito in maniera diversa da soggetti diversi, e dallo stesso soggetto al variare delle condizioni di illuminazione e, più in generale, dell'ambiente. Nella percezione dei colori entrano anche componenti cognitive, che tendono a mantenerla costante riconducendo sensazioni diverse a uno stesso standard di colore, e componenti culturali, in particolare simboliche, che portano ad attribuire ai colori particolari significati analogici e a privilegiarne alcuni rispetto ad altri, a cominciare dal bianco e nero, analoghi di luce e ombra.

Il colore dei corpi

1.

Spettro luminoso e sensibilità cromatica

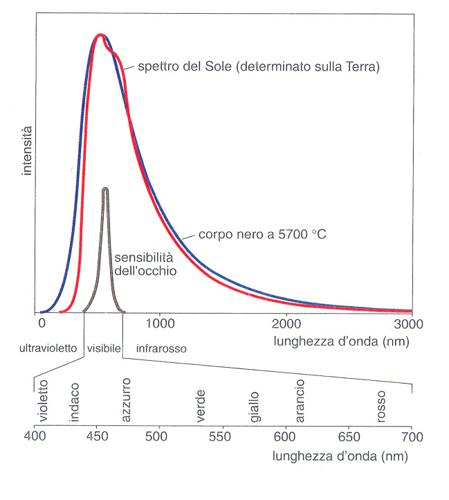

Quella che noi percepiamo come luce bianca è in realtà composta da uno spettro continuo di colori, per convenzione fissati in sette, ed è per questo motivo detta policromatica. La luce può essere scomposta nei diversi colori facendola passare attraverso un prisma, che rifrange le diverse lunghezze d'onda con angoli diversi. Essa costituisce in effetti una banda molto piccola di un ampio spettro di radiazioni, lo spettro elettromagnetico (v. .), tutte con una propria lunghezza d'onda, che nel campo del visibile varia approssimativamente da 400 a 800 nm. La luce presenta una doppia natura: da un lato essa sembra possedere proprietà ondulatorie, dall'altro può essere considerata corpuscolarmente come un flusso di particelle o pacchetti di energia, chiamati fotoni o quanti di luce, che a breve lunghezza d'onda hanno maggior contenuto di energia. L'insieme dei colori visibili, cui vanno aggiunte le radiazioni nella zona dell'ultrarosso e dell'ultravioletto, non visibili all'occhio umano, prende il nome di spettro luminoso.Il colore di cui sono provvisti i corpi opachi è dovuto alla loro capacità di riflettere alcuni componenti dello spettro luminoso e di assorbirne altri.

Ci appaiono bianchi i corpi che riflettono la luce bianca, senza alterare le proporzioni dei vari componenti dello spettro, e neri (o grigi) quelli che assorbono la luce interamente (o in parti circa uguali per ogni componente). I corpi che ci appaiono di un determinato colore riflettono esclusivamente i componenti di quel colore, assorbendo tutti gli altri; per es., se un corpo assorbe i raggi rossi, apparirà blu-verdastro, se assorbe quelli blu, apparirà arancione (v. fig.). La capacità di assorbimento dei raggi luminosi varia fortemente da una sostanza all'altra e dipende sia dalla composizione atomica della sostanza sia dal suo stato fisico; così, per es., lo iodio appare nero allo stato solido, mentre i suoi vapori appaiono violetti.

La recezione dello stimolo luminoso negli animali è morfologicamente legata, esclusi pochi casi di diretta sensibilità dei tessuti, a particolari elementi, capaci di trasformare lo stimolo in eccitamento nervoso. Questi elementi presentano, nei vari organismi, una struttura comune costituita da cellule epitelio-sensitive primarie; la loro parte funzionale specifica è rappresentata da prolungamenti, quali bastoncelli e coni, tanto più numerosi in ogni elemento, quanto minore è il numero degli elementi nell'organo preposto alla vista. Nell'occhio dei Vertebrati, bastoncelli e coni si trovano nella retina, lo strato più interno; i primi sono responsabili della visione in bianco e nero, i secondi di quella a colori. I coni non vengono stimolati dalla luce debole ed è per questo che di notte ciò che ci circonda ci appare privo di colori (v. occhio).

Le cellule epitelio-sensitive sono presenti anche sulla superficie corporea di molti semplici Metazoi che, pur sprovvisti di organi specifici, manifestano sensibilità luminosa. Da questa condizione primitiva, in cui è possibile soltanto la percezione di variazioni di luce e d'ombra, si passa a manifestazioni più complesse della funzione visiva, legate non tanto a modificazioni degli elementi recettori, quanto al graduale aggiungersi di parti ausiliarie. Sempre alle proprietà intrinseche dei fotorecettori è connesso il problema della sensibilità cromatica lungo la scala evolutiva. Per molto tempo si è sostenuto che tutti gli animali, esclusi i Vertebrati superiori, dovessero ritenersi ciechi ai colori e incapaci di percepire le differenze cromatiche, se non come differenze d'intensità luminosa. Successivamente, varie ricerche hanno portato alla conclusione che probabilmente in tutte le specie animali il colore ha un'importanza qualitativa oltre che quantitativa.

Una sensibilità cromatica, paragonabile in qualche modo a quella dei Primati e dell'uomo, sarebbe riscontrabile in altri Mammiferi, in molti Rettili e in alcuni Anfibi. In altri Anfibi e negli Uccelli, la porzione rifrangibile dello spettro è probabilmente molto ridotta, a causa della presenza sulla retina di gocce di lipoidi. Anche i Pesci hanno una sensibilità cromatica, con un singolare sviluppo nella percezione dell'ultravioletto, mentre gli Insetti sembrano avere un senso cromatico differente nelle diverse specie: le api, in particolare, vedrebbero quattro distinti colori, uno dei quali interamente compreso nella regione dell'ultravioletto.

I pigmenti sono sostanze capaci di assorbire la luce e sono presenti nei tessuti sia animali sia vegetali; pigmenti diversi assorbono energia luminosa di differente lunghezza d'onda: il loro modello di assorbimento, detto spettro di assorbimento, è misurato con lo spettrofotometro. Alcuni pigmenti assorbono tutte le lunghezze d'onda e appaiono quindi neri; altri ne assorbono solamente alcune, riflettendo le altre. Quando i pigmenti assorbono la luce, gli elettroni delle loro molecole vengono a trovarsi in uno stato eccitato e sono spinti a un livello energetico superiore, con tre diverse conseguenze possibili per l'energia, la quale: a) può essere dissipata come calore; b) può essere emessa come energia luminosa di lunghezza d'onda maggiore, dando origine, così, al fenomeno della fluorescenza; c) può provocare una reazione chimica, come avviene con la clorofilla nella fotosintesi, in cui una molecola eccitata può perdere un elettrone e cederlo a un'altra molecola.

Nel regno animale si osservano diversi pigmenti cutanei.

Quelli più diffusi nei Vertebrati, e i soli che colorano la pelle e i peli dei Mammiferi, uomo compreso, sono le melanine. Insolubili in acqua, alcol o acidi e solubili negli alcali, esse si trovano sotto forma di granuli di pigmento bruno nel citoplasma delle cellule pigmentate, o melanociti, presenti nel derma e nell'epidermide. La melanina è il prodotto finale di una catena metabolica che comincia con l'aminoacido tirosina, la cui produzione è associata alle reazioni di demolizione della fenilalanina.

Gli animali hanno anche pigmenti visivi, formati da una proteina, detta opsina, e da un carotenoide, il retinale, che deriva dalla vitamina A. Nei bastoncelli, la combinazione retinale-opsina dà origine alla rodopsina. Quando questa assorbe la luce, il retinale cambia forma, trasformandosi in un suo isomero e provocando un cambiamento anche nell'opsina; ciò dà inizio a complesse reazioni chimiche a cascata, che portano al rilascio di neurotrasmettitori e quindi alla trasmissione dello stimolo.

Nell'uomo la visione del colore si basa sulla presenza di tre tipi diversi di coni, ognuno dei quali contiene un diverso pigmento visivo, costituito da retinale e da una forma leggermente diversa di opsina. I singoli pigmenti sono sensibili alla lunghezza d'onda di uno dei tre colori primari, cioè l'azzurro, il verde e il rosso. Alterazioni dei geni responsabili della sintesi dei tre pigmenti determinano forme congenite di cecità totale (acromatopsia) o parziale per i colori, la più diffusa delle quali consiste nell'incapacità di distinguere il rosso e il verde (v. daltonismo).

3.

Il colore della pelle nell'uomo

Nella specie umana, la pigmentazione cutanea, dovuta alla presenza di moltissimi granuli di melanina nell'epidermide e nel derma, è in stretto rapporto con le condizioni climatiche e principalmente con la latitudine dei luoghi in cui si sono evolute le diverse popolazioni umane nel corso delle ultime decine di migliaia di anni (v. pigmentazione). È noto che gli abitanti delle regioni tropicali hanno la pelle più pigmentata e che quanto più ci si sposta verso le zone temperate e polari la pelle diventa più chiara. Il colore della pelle si è fissato attraverso i millenni grazie all'azione di agenti ambientali che hanno selezionato il grado di pigmentazione più adatto per una data latitudine terrestre. Un'ipotesi oggi accreditata è che gli antenati dell'Homo sapiens abbiano avuto origine ai tropici e che avessero la pelle scura. Nelle popolazioni che si sarebbero poi spostate verso Nord, si sarebbe verificata una selezione a favore della pelle più chiara per facilitare la produzione di vitamina D, la cui sintesi, che avviene nella pelle per azione dei raggi ultravioletti sul colesterolo, è inibita dagli effetti schermanti del pigmento scuro (v. adattamento). Il colore della pelle si trasmette ereditariamente e persiste anche se l'individuo cambia habitat. Esso è determinato dall'effetto combinato di più geni (eredità poligenica), che si manifesta negli individui in una variazione continua di colore, cioè in una gradazione di lievi differenze, dovuta all'effetto additivo dei vari geni. Tuttavia, possono riscontrarsi modificazioni individuali nella colorazione della pelle (discromie), dovute a fattori interni o ambientali. Nel primo caso, le discromie possono essere dovute a condizioni fisiologiche, come per es. l'ipercromia dell'areola mammaria in gravidanza; a lesioni del sistema nervoso centrale o periferico, che producono alterazioni nei processi di nutrizione della pelle; alla presenza alterata e patologica dei pigmenti biliari nel sangue, che dà l'itterizia, con il caratteristico colorito giallastro. Le cause ambientali di discromia cutanea sono essenzialmente costituite da irritanti meccanici o chimici e da agenti patologici come i parassiti. Una forma congenita ereditaria di discromia è l'albinismo, caratterizzato dalla mancanza totale o parziale di pigmento nella cute, nei capelli, nell'iride. I nei pigmentati e le lentiggini (v. nevo) possono essere considerate ipercromie parziali.

Percezione del colore e cultura

1.

Fisiologia e analogia

La questione di quanti siano i colori non ha senso in termini fisici, dato che i valori che concorrono a formare la sensazione del colore, e cioè la tonalità cromatica (posizione nello spettro), la brillantezza (intensità, luminosità) e la saturazione (purezza nella distribuzione delle onde), non variano in modo discontinuo, ma graduale: lo spettro visibile costituisce un continuum e, pertanto, i termini di colore che suddividono lo spettro in aree contraddistinte da un nome, e il cui numero varia a seconda delle lingue, sono necessariamente il prodotto di una convenzione. A differenza di quelle di altre società, la convenzione che fonda la nostra cultura cromatica (che, attualmente, possiede undici termini di base, v. oltre), ha anche una precisa data di nascita: il 1704, anno in cui I. Newton scrisse l'Opticks (pubblicata postuma nel 1730) e fissò, in sette i colori in cui la luce solare (bianca) si scompone passando attraverso un prisma: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto (i 'colori dell'iride'). L'aggiunta dell'indaco e dell'arancio, assenti in un'opera precedente (A new theory about light and colours, 1671-72), era stata decisa da Newton allo scopo di uniformare il campo del colore a quello delle vibrazioni delle onde sonore (le sette note, i sette intervalli dell'ottava). Che Newton ricercasse corrispondenze tra diverse dimensioni sensoriali e subisse la suggestione di varie associazioni simboliche è estremamente significativo e conferma che il colore ha un'importanza decisiva nel rappresentare, ordinare e connettere altri ambiti dell'esperienza. Data l'intrinseca 'colorazione' del mondo fenomenico, esso infatti si presta particolarmente a esprimere analogie e continuità presenti in ambiti altrimenti separati: è una sorta di comune denominatore (Layton 1981), particolarmente adeguato per la tessitura di quella trama di connessioni e rimandi che sottende il progetto conoscitivo umano.

La letteratura etnografica è infatti ricca di associazioni, corrispondenze, analogie che le diverse culture hanno istituito tra i colori e altri aspetti del reale. Per es., il termine con cui in sanscrito si designa la casta, varna, significa letteralmente "colore", elemento distintivo che permette di classificare, e separare, i diversi gruppi sociali. Tra i buriati della Mongolia, nastri di colori differenti caratterizzano i diversi tipi di ongon (rappresentazioni degli spiriti e, al contempo, ricettacoli della loro potenza) e i domini del reale sottomessi alla loro influenza: per es., i nastri bianchi sono associati al Nord-Ovest, alla purezza, alla vecchiaia, al maschile, alle pelli conciate, agli animali di montagna forniti di zoccoli. Nella nostra cultura, che in passato ha prodotto veri e propri 'codici' cromatici, la riflessione sulle valenze evocative e associative del colore ha sollecitato, in tempi più recenti, le ricerche psicologiche sulle sinestesie, come quelle che hanno permesso a L.B. Wexner (1954) di svelare interessanti convergenze interculturali nell'associazione tra colori e stati d'animo (rosso: eccitante, vigoroso; giallo: giocoso, allegro; verde: tranquillo, tenero ecc.). Nello stesso senso vanno le speculazioni di artisti e poeti: V. Kandinskij (1912) postula consonanze tra colori e strumenti musicali (azzurro: flauto; blu: violoncello ecc.), A. Rimbaud, nel Sonnet des voyelles, tra colori e vocali (A nera, E bianca, I rossa, O verde, U blu). Più in generale, alla riflessione sul colore sono legati - da Aristotele a Descartes, fino agli illuministi - molti nodi del discorso filosofico occidentale sulla verità-falsità della percezione sensoriale, ed è indicativo della produttività semantica di questo ambito che perfino un sostenitore della natura ingannevole delle sensazioni, come Democrito, ricorra proprio a una metafora cromatica per opporre la cognizione oscura dei sensi alla cognizione chiara del ragionamento (Brusatin 1983).

Se quanto si è detto finora attesta l'universale salienza del campo del colore, d'altra parte l'esperienza di questo ambito sensoriale è mediata, in ogni società, da filtri di varia natura. Anzitutto il colore degli oggetti subisce mutazioni nel corso della giornata e a seconda delle condizioni di luce. Come ogni categorizzazione del mondo fenomenico, anche quella del colore richiede pertanto qualche forma di astrazione dal contesto, qualche conferimento di costanza e stabilità agli oggetti, così che i loro colori, come le altre loro proprietà, vengano decifrati come 'gli stessi' in situazioni percettive differenti (Wittgenstein 1950). A questa standardizzazione, dettata da esigenze di economia cognitiva, le società industriali ne hanno sovrapposto un'altra, propria di culture a tecnologia avanzata, che potremmo definire standardizzazione secondaria. La produzione industriale di materie coloranti ha enormemente moltiplicato le gamme cromatiche e ha reso disponibile sul mercato lo stesso oggetto in più colori, determinando una situazione ben diversa da quella osservabile in altre culture, dove i colori sono quelli di oggetti e sostanze naturali (animali, piante, argille, ocre, pigmenti ecc.) ed è frequente la stretta associazione tra un certo colore e un certo oggetto (il turchese e la pietra omonima, il blu e i sarong ecc.). Secondo Cardona (1985), questi processi di uniformazione hanno contribuito a produrre, nelle società industriali, un'enucleazione della tonalità cromatica dai suoi supporti materiali e dai valori della brillantezza e della saturazione, al punto che vediamo lo stesso colore su superfici lisce o ruvide, brillanti o opache, e leggiamo attraverso i colori standardizzati dei nostri sistemi di riproduzione anche i colori del mondo naturale (d'altronde sempre meno familiari a una cultura urbana). Questi processi di standardizzazione e astrazione cromatica possono determinare un'incomprensione della visione preindustriale del colore.

2.

La percezione del colore: universalismo e relativismo

Il campo del colore rappresenta un oggetto ideale per ogni riflessione che si proponga di analizzare i rapporti tra lingua, cultura e percezione. A questi temi si dedica attualmente quella speciale branca dell'antropologia che si definisce etnoscienza o, in senso più ampio, antropologia cognitiva, un ambito di riflessione basato sulle ricerche di etnolinguistica di B.L. Whorf, E. Sapir, F. Boas. Le tesi di Whorf (1956) sono caratterizzate da un radicale determinismo linguistico e, di conseguenza, da un deciso relativismo cognitivo: la lingua imprigiona la mentalità dei parlanti, predetermina la loro esperienza e percezione del mondo. Applicata al campo del colore, questa prospettiva implica che al possesso di una certa terminologia debba corrispondere una particolare percezione cromatica del reale. Già diversa la posizione di Boas (1940), che non postula un'influenza determinante della lingua sulla percezione e, per es., spiega i quaranta nomi degli eschimesi per i diversi tipi di neve e i loro sette termini per il 'bianco' con le strategie di adattamento a un particolare ambiente ecologico. Dopo diversi studi orientati prevalentemente in senso relativistico, una radicale inversione di tendenza si è avuta con le ricerche di B. Berlin e P. Kay (1969), condotte su un campione di una ventina di lingue, utilizzando una tabella con 320 tessere disposte nel senso orizzontale dello spettro e verticale dell'intensità. La tabella veniva presentata agli informatori, ai quali veniva chiesto di dire il colore di ogni tessera e di individuare, per ogni colore, quella più rappresentativa, corrispondente al 'fuoco percettivo' di quel colore. Tra i nomi di colore ottenuti, Berlin e Kay decisero di considerare, ai fini della ricerca, solo i cosiddetti basic color terms, cioè termini linguisticamente primari (giallo, ma non giallastro, rosso, ma non scarlatto), applicabili a qualsiasi oggetto (giallo, ma non biondo, verde, ma non smeraldo), e che non rappresentassero prestiti troppo recenti. Da queste ricerche risultò che il numero dei nomi di colore andava da un minimo di due a un massimo di undici (bianco, nero, rosso, verde, blu, giallo, marrone, grigio, rosa, arancio, viola). I sistemi terminologici più semplici erano quasi tutti della Nuova Guinea, i più complessi europei, zuñi (Nuovo Messico), dinka (Sudan), cinese, giapponese moderno.

Ma, al di là di tali differenze, queste ricerche rivelavano l'operare di principi presumibilmente universali, suggerendo che il dominio del colore possa essere strutturato secondo caratteri indipendenti da lingua e cultura, e che certi colori siano più salienti, cioè più rilevanti dal punto di vista percettivo, di altri. Anzitutto, i dati raccolti dai due studiosi mostravano che parlanti di lingue provviste dello stesso numero di termini di colore individuavano, all'interno di ogni area cromatica marcata linguisticamente, un fuoco percettivo che non variava da soggetto a soggetto e da lingua a lingua: per es., in terminologie a due termini ('chiaro', 'scuro'), il fuoco percettivo era sempre rappresentato, rispettivamente, dal 'bianco' e dal 'nero'. Inoltre, l'evoluzione di un sistema terminologico da un'opposizione minima fino a lessici sempre più ampi seguiva una direzione non casuale, ma obbligata e prevedibile: un sistema a due termini, trasformandosi in un sistema a tre, includerà necessariamente come terzo termine il 'rosso' (o meglio, marcherà linguisticamente un'area, il 'macrorosso', di cui il rosso costituisce il fuoco percettivo); il passaggio a un sistema a quattro termini comporterà sempre il riconoscimento linguistico del verde-azzurro o del giallo; e così via. Postulando l'esistenza di facoltà sensoriali presumibilmente universali, Berlin e Kay hanno dunque ridimensionato l'influenza della lingua sulla percezione, spiegando il progressivo arricchimento lessicale con la crescente complessità sociale dei vari gruppi umani. Terminologie come quella eschimese, con sette termini per il bianco, o quella dei pastori dinka, con undici termini di colore, inducono, d'altra parte, ad abbandonare il parametro della semplicità-complessità e a riflettere, piuttosto, sul posto che cose e fenomeni occupano nell'esperienza di un certo gruppo umano e sulla presenza di discriminazioni linguistiche più sottili in ambiti di speciale rilevanza culturale (la neve per gli eschimesi, il colore dei mantelli dei bovini per i popoli allevatori ecc.).

3.

Cultura, simbolo, contesto

È stato osservato che le ricerche di Berlin e Kay, condotte in situazioni sperimentali, decontestualizzate, trascurano necessariamente le componenti non cromatiche e, più in generale, i fattori culturali operanti nell'esperienza del colore. Peraltro, una precedente ricerca svolta su una popolazione delle Filippine (Conklin 1955) aveva rivelato un quadro ben diverso, mostrando che alla formazione di una terminologia del colore possono concorrere elementi fisiologici, ambientali, ergologici, culturali. Dati analoghi potrebbero emergere anche da altri lessici del colore se alla situazione sperimentale, basata essenzialmente su valutazioni colorimetriche, si sostituisse un'indagine più attenta alle diverse componenti che, in una società preindustriale, entrano in gioco nella costituzione di una terminologia. Già W.E. Gladstone (1858), descrivendo la terminologia omerica del colore, aveva messo in luce la presenza di tratti non colorimetrici: il termine χλωρός, per es., si riferisce a oggetti che per noi hanno colori diversi (il sangue, le lacrime, l'olio, l'albume, il miele, l'erba fresca, lo smeraldo, la sabbia ecc.) e il cui comune denominatore potrebbe essere costituito dal fatto di essere lucidi, brillanti, oppure (ma non per tutti) 'ricchi di umore'. Reinterpretando i dati di Berlin e Kay, si è potuto mostrare (McNeill 1972) che in alcuni casi i termini di colore sono strettamente connessi a sostanze culturalmente rilevanti: per i navajo, per es., verde-blu è il colore della turchese, mentre altri nomi rimandano a sostanze usate nelle pratiche divinatorie. Inoltre, come sottolinea Cardona (1985), fra visione sperimentale e visione culturale del colore si può tracciare una fondamentale demarcazione, che passa per la colorazione delle cose viventi. Se i colori industriali (ma anche le argille, le ocre, i pigmenti) presentano (e producono) colorazioni omogenee, questo non vale per i colori del mondo animale e vegetale, caratterizzati da sfumature, screziature, distribuzione a macchia, caratteristiche che possono essere registrate nei sistemi terminologici: per es., i popoli allevatori hanno nomi di colore che implicano una valutazione delle forme in cui questo si distribuisce sul mantello degli animali.

Un altro aspetto che non può essere colto con ricerche sperimentali è quello analogico-simbolico. La riflessione sulle valenze associative dei colori nelle diverse culture si risolve costantemente nella formulazione di tesi relativistiche, vale a dire nella negazione che il significato simbolico e analogico dei colori sia determinato da valori intrinseci (cioè di natura fisiologico-percettiva) ai colori stessi. Ricerche condotte in una regione della Nuova Guinea da A. e M. Strathern (1972) mostrano che il bianco, il rosso e il nero possiedono valenze diverse a seconda delle situazioni in cui compaiono, e che è appunto la combinazione di colore e contesto (assieme alle particolari tonalità e ai livelli più o meno elaborati della decorazione corporea) a fornire, di volta in volta, il significato di un certo colore. Se ne è concluso che il significato simbolico dei colori non ha niente a che vedere con proprietà percettive e tessere colorate (tra l'altro, invenzione della nostra tecnologia), ma è culturalmente variabile e convenzionale, dipendendo dai codici sociali, economici, rituali, di cui i colori fanno parte. È stato inoltre negato che ci siano colori particolarmente significativi o salienti: piuttosto, i colori vengono 'sfruttati' sul piano cognitivo e simbolico secondo criteri di natura squisitamente culturale. Anche se indubbiamente molte culture sembrano riconoscere equazioni simboliche simili, la causa sta probabilmente nel fatto che queste culture condividono realtà che suggeriscono associazioni analoghe.Nell'esperienza del colore entrano dunque in gioco molteplici fattori: linguistici, percettivi, consuetudinari, simbolici, ambientali e culturali, come le strategie di sfruttamento delle risorse, la maggiore o minore familiarità col mondo naturale, l'urbanizzazione. Lo spostamento da valutazioni colorimetriche alla considerazione dei fattori culturali e delle associazioni simboliche implica il passaggio da ipotesi di impianto universalista a tesi sempre più marcatamente relativistiche, e la conversione dei colori da dati fisiologico-percettivi in elementi culturalmente significativi e perfino in segni di codici simbolici. Come osserva Cardona (1985), l'influenza dei fattori culturali non deve farci pronunciare affrettatamente contro la tesi di Berlin e Kay, che è orientata in partenza dal fatto di essere fondata su valutazioni rigorose ma esclusivamente colorimetriche, per cui l'immagine dell'esperienza del colore che essa produce è riduttiva, come la raffigurazione pittorica o fotografica di un corpo solido. D'altra parte, il fatto che i colori riconosciuti rimandino spesso a oggetti culturalmente rilevanti non implica automaticamente la negazione della salienza percettiva, potendosi ipotizzare che determinati minerali, pigmenti, animali ecc. acquistino una speciale rilevanza culturale e simbolica proprio in quanto dotati di un colore particolarmente saliente: in questa prospettiva, per es., la turchese assumerebbe una valenza simbolica proprio perché il suo colore (il verde-azzurro) è percettivamente significativo (come mostrano gli studi di Berlin e Kay il termine per questo colore compare tra i primi nelle terminologie).

In certi casi si può perfino supporre che gli oggetti evochino (piuttosto che possederlo essi stessi) quel colore particolarmente saliente che noi vorremmo vedere: l'ocra rossa si avvicina meno di certi fiori rossi al fuoco percettivo di questo colore, ma, potendo essere utilizzata per le pitture corporee nelle occasioni rituali, si presta meglio a rappresentare le valenze simboliche del rosso. Cardona (1985) fa notare che siamo noi, nella nostra ricerca di colore, a cercare dei campioni, non sono i campioni a formare una visione del colore, come quando diciamo che qualcuno ha i capelli rossi, che un livido è blu, o distinguiamo fra uva bianca e uva nera, vino rosso e vino bianco, o fra il colore bianco, giallo, nero delle diverse razze. Inoltre è opportuno tenere sempre presente la distinzione (fondamentale per la comprensione dell'ambito simbolico) tra gli usi denotativi dei colori e dei loro termini ('quel vaso è rosso', 'il mio gatto è nero') e gli usi connotativi ('l'argilla bianca rappresenta ...', 'il nastro rosso significa ...'). In definitiva, il discorso sul colore presenta caratteri comuni ad altri discorsi umani, e possiamo presumere che, come avviene in altri ambiti, anche nel caso del colore chi parla sia consapevole del livello di discorso in cui è impegnato: se affermo che il mio maglione è grigio, che qualcuno è verde dalla bile o che Francesca è 'rossa' (con riferimento al suo orientamento politico) sfrutto, di volta in volta, diverse modalità espressive.

Bibliografia

B. Berlin, P. Kay, Basic color terms. Their universality and evolution, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1969.

F. Boas, Race, language and culture, New York, Free Press, 1940.

M. Brusatin, Storia dei colori, Torino, Einaudi, 1983.

G.R. Cardona, La foresta di piume. Manuale di etnoscienza, Roma-Bari, Laterza, 1985.

Id., Introduzione all'etnolinguistica, Bologna, Il Mulino, 1987.

L.H. Conklin, Hanunòo color categories, "Southwestern Journal of Anthropology", 1955, 11, pp. 339-44.

W.E. Gladstone, Homer's perception and use of colour, in Id., Studies on Homer and Homeric age, Oxford, Oxford University Press, 1858, pp. 458-99.

V. Kandinskij, Über das Geistige in der Kunst, München, Piper, 1912 (trad. it. Bari, Laterza, 1972).

R. Layton, The anthropology of art, London, Granada Publishing, 1981 (trad. it. Milano, Feltrinelli, 1983).

N.B. mcneill, Colours and colour terminology, "Journal of Linguistics", 1972, 8, pp. 21-33.

A. Strathern, M. Strathern, Self-decoration in Mount Hagen, London, Duckworth, 1972.

L.B. Wexner, The degree to which colors (hues) are associated with mood-tones, "Journal of Applied Psychology", 1954, c38, pp. 432-35.

B.L. Whorf, Language, thought and reality, ed. J.B. Carrol, Cambridge (MA), MIT Press, 1956 (trad. it. Torino, Boringhieri, 1970).

L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Farben, Oxford, Blackwell, 1950 (trad. it. Torino, Einaudi, 1981).