Combattenti d'esportazione

Combattenti d’esportazione

Il fenomeno dei foreign fighters, tutt’altro che recente, ha subito una brusca accelerata con l’acuirsi del conflitto siro-iracheno. E l’Occidente, da cui provengono migliaia di combattenti, appare sempre più preoccupato dei rischi di un ‘jihadismo di ritorno’.

Sebbene solo di recente sia stato identificato con tale nome, il fenomeno dei cosiddetti foreign fighters è tutt’altro che recente. Solo in epoca moderna, e limitando il campo d’analisi al mondo occidentale, i casi di soggetti che, spinti da varie motivazioni, abbiano lasciato il proprio paese per prendere parte a conflitti in paesi terzi abbondano: dagli avventurieri europei unitisi ai ribelli americani in lotta per l’indipendenza dalla Gran Bretagna alla fine del Settecento, passando per i romantici che parteciparono a varie guerre d’indipendenza in epoca risorgimentale, fino agli idealisti che ingrossarono le fila di entrambe le fazioni in lotta durante la guerra civile spagnola negli anni Trenta.

Negli ultimi tempi il fenomeno dei foreign fighters è stato largamente caratterizzato dal volontarismo di matrice jihadista. La dottrina elaborata nei primi anni Ottanta dallo stratega del jihad moderno, il giordano-palestinese Abdullah Azzam, ha portato decine di migliaia di musulmani da tutto il mondo a combattere conflitti in cui non erano direttamente coinvolti: secondo il movimento jihadista globale, infatti, qualora vi siano musulmani oppressi o in pericolo è obbligatorio per ogni credente intervenire in loro soccorso. Il primo conflitto che vide una mobilitazione di massa del movimento jihadista internazionale fu la guerra in Afghanistan contro le truppe sovietiche di occupazione. Il fenomeno è poi continuato negli anni Novanta (in Bosnia e in Cecenia) e nel nuovo secolo (in Iraq, Mali e Somalia).

Alcune stime suggeriscono che fino a 30.000 volontari jihadisti hanno combattuto in vari conflitti negli ultimi 30 anni.

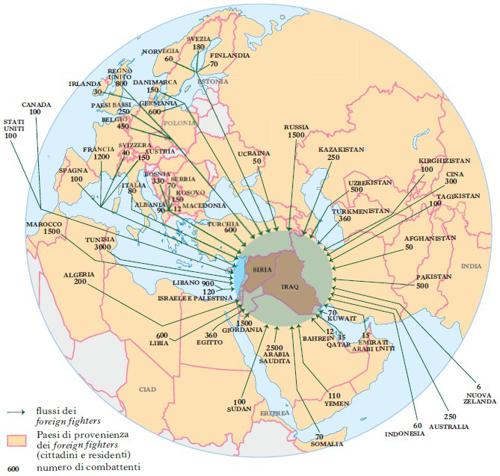

Il fenomeno pare aver ricevuto una brusca accelerata negli ultimi 3 anni con l’acuirsi del conflitto civile siriano prima e iracheno poi. Nonostante le difficoltà nell’ottenere cifre accurate, si stima che decine di migliaia di combattenti stranieri si siano uniti a vari gruppi e milizie operanti nei 2 paesi. Molti foreign fighters, inclusi alcuni occidentali, sono confluiti in gruppi sciiti, curdi e cristiani. Tuttavia la maggior parte dei combattenti stranieri presenti in Siria e Iraq si è unita a formazioni radicali sunnite, in particolar modo a Jabhat al-Nusra (l’emanazione siriana di al-Qaida) e all’ISIL (o ISIS, oggi solo IS).

Rimanendo in ambito jihadista, il fenomeno dei combattenti stranieri ha conosciuto di recente un forte balzo di notorietà anche a causa di alcune particolari caratteristiche di cui godono il jihad siro-iracheno in generale e il gruppo IS in particolare. Il teatro dello scontro, infatti, risulta moderatamente semplice da raggiungere (oltre che da lasciare) per i cittadini europei, e offre condizioni di vivibilità relativamente soddisfacenti (alcuni combattenti l’hanno definito un

‘jihad a 5 stelle’). Il gruppo IS inoltre, con la proclamazione del califfato, ha strutturalmente modificato la natura delle partenze (una nuova hijra nelle sue parole), attirando a sé non più semplici combattenti, ma prima di tutto ‘cittadini’ di un autoproclamato Stato.

Secondo dati diffusi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel maggio 2015, quasi 30.000 foreign fighters si sarebbero uniti all’IS. Di questi, circa 5000 proverrebbero da paesi occidentali, in particolare da Francia (più di 1000), Gran Bretagna (800), Germania (600) e Belgio (450).

L’Italia sembra essere toccata dal fenomeno in maniera meno importante: si stima che i residenti della penisola a essersi recati in Siria siano meno di 100.

Le statistiche relative al caso del jihad siro-iracheno mostrano che il range di età più comune per i combattenti occidentali sia quello fra i 18 e i 29 anni, suggerendo un abbassamento generale della loro età rispetto al passato. Le donne che partono dall’Europa sarebbero circa il 15% del totale: secondo gli ultimi studi si tratta di una tendenza in crescita, unitamente a un maggior numero di partenze su base (semi)familiare in generale. La quota dei combattenti europei che si sono convertiti, non provenendo da un contesto originariamente islamico, in alcuni paesi tocca il 20%.

Tuttavia, all’infuori di un livello puramente biologico, risulta pressoché impossibile definire per sommi capi il profilo del foreign fighter medio: la natura dei combattenti è estremamente varia, così come il loro processo di radicalizzazione e il particolare vissuto che ha portato alla scelta della militanza. Per questo motivo si tende a utilizzare un approccio psicologico, più che sociologico, nell’analizzare la tipologia dei combattenti. La stessa variegata propaganda avviata dai maggiori network jihadisti sembra confermare l’importanza di adottare un criterio di volta in volta ad hoc per lo studio delle motivazioni che spingono alla presa delle armi, dando per acclarato che individui diversi siano esposti in maniera differente al richiamo di uguali input.

Sono stati elaborati alcuni modelli che permettono di categorizzare la fenomenologia dei foreign fighters.

Il primo è quello dell’immaginario romantico: il combattente straniero, mosso da ideali di giustizia sociale, sposa la causa di un popolo (il suo stesso popolo, la umma, nel caso di una matrice di stampo islamista) e ne persegue la liberazione tramite la lotta armata.

Una seconda via è quella della rivincita personale: l’uso della violenza e l’adozione di dinamiche di gangsterismo sarebbero quindi connessi a meccanismi di rivalsa sociale, innalzamento del proprio status e vendetta rispetto a un vissuto avvertito come ingiusto. Un ulteriore modello proposto è quello della riduzione dell’incertezza: in questo caso la militanza, percepita come un sistema di vita altamente organizzato, permette ai combattenti di vivere secondo valori ben chiari e di seguire un percorso rigido e definito. Da ultimo, alcuni combattenti sembrano intravedere nella militanza una dimensione ludica: in questo senso, la lotta armata è riconosciuta come un’attività avventurosa e dilettevole, uno spazio di evasione dalla routine del proprio contesto originario.

Povertà e altri indicatori economici raramente risultano essere di per sé elementi sufficienti alla militanza internazionale, soprattutto in relazione ai combattenti occidentali. È chiaro che nella pratica non esiste una netta distinzione fra i modelli motivazionali esposti, generandosi anzi proprio dalla loro intersezione le singole fattispecie. Il principale motivo di allarme per i governi relativamente al fenomeno esposto è legato all’eventuale uso della forza da parte dei foreign fighters al loro rientro in patria: si stima che un veterano su 9 tenti il ricorso a pratiche violente nel suo Stato di origine. L’attacco può avvenire in maniera autonoma (emblematico l’attentato al Museo ebraico di Bruxelles da parte di Mehdi Nemmouche nel maggio 2014) o coordinata con il network di affiliazione, come avvenuto nel mese di gennaio 2015 con la sparatoria presso la redazione del giornale Charlie Hebdo.

In generale, si tende a riconoscere anche il carattere di retroalimentazione del fenomeno foreign fighters: ogni generazione rientrata, infatti, pone le basi per la partenza di quella successiva, facilitandole l’ingresso nelle reti di collegamento. Vi è inoltre un rischio di tipo immateriale: quello della diffusione di una ideologia antidemocratica e della polarizzazione e politicizzazione delle identità.

Contro queste minacce i governi occidentali non hanno preso provvedimenti univoci. Se da un lato viene caldeggiata l’ipotesi di revocare la cittadinanza ai combattenti partiti, dall’altro si tende a riconoscere ai servizi segreti la competenza esclusiva di monitoraggio e intervento sui veterani e i combattenti prossimi alla partenza. La via della prevenzione, tramite l’implementazione di programmi di contro-radicalizzazione, è stata finora accolta da pochi paesi, in maniera più determinata da Belgio, Regno Unito e Danimarca. Da ultimo, non sono a oggi noti in Europa casi di jihadisti di ritorno che abbiano preso, tramite barche di fortuna, la via del mare.

Nella Rete del califfo: la guerra santa sui social media

di Vincenzo Piglionica

La mano ferma che impugna il coltello, i proclami contro l’Occidente in un inglese dal marcato accento britannico; accanto i prigionieri in tuta arancione come i detenuti di Guantánamo, in attesa del loro destino. Jihadi John è forse il foreign fighter più noto all’opinione pubblica internazionale, il combattente dei video intrisi del sangue di James Foley, Steven Sotloff, David Cawthorne Haines, fino al giapponese Kenji Goto.

Identificato come Mohammed Emwazi, Jihadi John è nato nel 1988 in Kuwait ma è cresciuto a Londra, dove la sua famiglia si è trasferita nel 1994; lì ha conseguito nel 2009 una laurea in informatica prima di intraprendere la strada del jihad. Le intercettazioni diffuse dai mezzi d’informazione hanno invece fatto conoscere al pubblico italiano Maria Giulia Sergio, in Siria dal settembre 2014 assieme al marito albanese e intenta – nelle conversazioni divulgate – a spiegare ai familiari le ragioni dell’uccisione dei ‘miscredenti’, così da allargare lo Stato Islamico.

Nel teatro di guerra siro-iracheno, i foreign fighters che si sono uniti alla causa jihadista sono ormai diverse migliaia, e con l’affermazione dello Stato Islamico il fenomeno ha assunto proporzioni ancora più preoccupanti. Sotto il profilo organizzativo e delle capacità di reclutamento l’IS ha infatti dimostrato notevole abilità, trasmettendo – per lo meno sotto il profilo mediatico – un messaggio di più ampio respiro e con un’impronta più ‘internazionale’ rispetto ai gruppi armati siriani, maggiormente focalizzati sul fronte ‘domestico’: dunque, un messaggio tendenzialmente più attrattivo per i combattenti stranieri, soprattutto occidentali. Nel conflitto, il ruolo dei social media è stato fondamentale: gran parte delle notizie dal fronte è infatti dedotta dal flusso di informazioni circolanti sulla Rete.

Video, analisi, commenti, immagini, tweet sono così diventati strumenti di straordinaria importanza, e le stesse organizzazioni terroristiche – assieme ai loro sostenitori – hanno sviluppato strategie comunicative variegate per guadagnare nuovi adepti alla causa jihadista attraverso gli strumenti del Web 2.0.

L’utilizzo delle tecnologie per la diffusione della propaganda terrorista non è certamente un fenomeno nuovo, ma l’avvento dei social media ha modificato le modalità di trasmissione dei messaggi: Twitter, Facebook, Ask.fm, Instagram aprono nuovi spazi e offrono nuovi orizzonti alla propaganda, venendo utilizzati dai foreign fighters occidentali per comunicare dalla terra del califfato e diventando strumenti privilegiati per fare presa su potenziali nuove reclute provenienti dall’Occidente.

Attraverso Twitter, è incrementata esponenzialmente l’importanza dei cosiddetti divulgatori (in inglese, disseminators), sostenitori dei progetti integralisti ma non per questo foreign fighters: spesso residenti in Occidente, diffondono attraverso i loro account immagini dal fronte di guerra, pubblicano fotografie e messaggi nelle lingue occidentali – colmando così il gap della mancata conoscenza dell’arabo da parte di alcuni utenti –, inneggiano al sacrificio dei martiri sul campo e invitano a unirsi al jihad. In questo complesso network, hanno assunto un ruolo di particolare rilevanza alcune figure spirituali di spicco del jihadismo occidentale, come Ahmad Musa Jibril – che predica dagli Stati Uniti – o Musa Cerantonio, che opera dall’Australia; ma, secondo una ricerca di Jytte Klausen della Brandeis University (Massachusset), nella disseminazione dei contenuti hanno notevole importanza anche diversi account gestiti da donne. Così tra link, tweet, video, foto e hashtag prende forma la social media jihad, assai più sfuggente e meno controllabile delle altre forme di comunicazione, perché atomizzata e dalla grande potenza rigeneratrice: una volta che le autorità impegnate nella lotta al terrorismo chiudono un account, dopo pochi minuti ne viene aperto un altro. E assieme agli altri materiali della propaganda – sapientemente diffusi da media center come al-Furqan – si sviluppa la tentacolare rete del califfato, capace di raggiungere migliaia di potenziali nuovi foreign fighters in ogni angolo del mondo.

Per saperne di più

- J.A. Carter, S. Maher, P.R. Neumann, #Greenbirds: measuring importance and influence in Syrian foreign fighters networks, 2014, http://icsr.info.

- J. Klausen, Tweeting the Jihad: social media networks of Western foreign fighters in Syria and Iraq, in Studies in conflict & terrorism, 2014, pp.1-22, www.tandfonline.com.

- Twitter e jihad: la comunicazione dell’ISIS, a cura di Monica Maggioni e Paolo Magri, 2015, www.ispionline.it.