Commercio e marina

Commercio e marina

Il Mediterraneo all’inizio del XVIII secolo

L’ultimo secolo di vita della Serenissima, considerata nel suo aspetto storicamente più significativo, vale a dire dal punto di vista marittimo e commerciale, si svolse sotto il segno di un inarrestabile declino relativo.

Declino relativo e non assoluto, perché i dati disponibili non indicano regressi e tanto meno drastiche cadute, bensì una generale tenuta e in alcuni casi addirittura una crescita, che però dimostrano tutta la loro debolezza sul piano comparativo, in rapporto al contemporaneo, straordinario sviluppo dei centri europei del versante nord-occidentale.

Un declino che si inserisce a pieno titolo e senza contraddizioni nel quadro della profonda ristrutturazione generata dalle grandi scoperte geografiche, che dilatarono lo spazio economico a livello tendenzialmente planetario, spostandone il baricentro dal Mediterraneo all’Atlantico, ovvero dalla Penisola italiana (Venezia innanzitutto) al Portogallo, alla Spagna, all’Olanda, alla Francia e all’Inghilterra.

Preparata da un durissimo scontro con l’Olanda, sia sul piano commerciale, attraverso il rigido indirizzo esclusivista dei Navigation Acts del 1651 e del 1660, sia su quello militare, attraverso tre guerre marittime tra il 1652 e il 1674, l’egemonia inglese si sviluppò nell’ultimo quarto del secolo XVII, specialmente dopo il definitivo assestamento politico indotto dalla «gloriosa» rivoluzione del 1688. Alla fine della guerra di successione spagnola, nel 1713, essa era ormai un fatto compiuto (1).

Il Settecento si aprì dunque in uno scenario che vedeva concludersi la prima fase dell’espansione europea a livello mondiale, nella quale i Paesi Bassi erano diventati il «magazzino del mondo», e delinearsi quella successiva, contrassegnata dal lungo primato economico e militare dell’Inghilterra, già assurta al ruolo di massima potenza marittimo-commerciale e prossima ad assumere anche quello di «officina del mondo».

Finiva così il ruolo esclusivo delle città (dapprima Venezia, poi Anversa e infine Amsterdam) nella definizione e nella gestione delle varie configurazioni dell’economia-mondo e si affermava quello degli stati nazionali (2). Amsterdam, e con essa le Province Unite, pur continuando a svolgere un ruolo di tutto rispetto nei traffici internazionali e addirittura crescente nell’intermediazione finanziaria, risultavano ormai nettamente subalterne all’Inghilterra, che si presentava come il nuovo centro di un sistema imperialistico su scala mondiale.

L’unica nazione in grado di competere con essa era la Francia, forte, talvolta in misura anche maggiore, delle proprie dimensioni territoriali, delle proprie risorse umane e materiali e del proprio mercato interno, oltreché del robusto sostegno dello stato all’economia. Ma la sua persistente ruralità e la debolezza del ceto imprenditoriale ne appesantivano il passo e la trattenevano in ambito continentale, limitandone lo sviluppo marittimo, che restò sempre un gradino al di sotto dei livelli d’Oltremanica e dunque, in ultima analisi, insufficiente a reggere il durissimo confronto, che tuttavia si prolungò per quasi tutto il secolo, fino al trattato di Eden del 1786.

Questo sancì, rendendola evidente, la sconfitta della Francia nella lotta per l’egemonia: un esito che era già maturo nel modo in cui l’Inghilterra, appena tre anni prima, a Versailles, usciva dall’apparente umiliazione della perdita delle colonie americane e che il velleitario tentativo napoleonico del 1811 (blocco continentale antibritannico) non poté rimettere in discussione (3). Ma forse bisogna risalire, per la Francia come per l’Olanda, al 1713: anche se, a differenza della seconda, la prima seppe risollevarsi dalla terribile prostrazione postbellica e riprendere la lotta ancora per un buon settantennio, fu allora che, per entrambe, risultò irrevocabilmente decisa la condizione di inferiorità sul piano marittimo e coloniale di fronte alla «superiorità addirittura schiacciante» correlativamente acquistata in quel lungo periodo di conflitti dalla rivale d’Oltremanica (4).

Il dinamismo delle nuove potenze marittime dell’Europa nord-occidentale non si limitò alla pur straordinaria espansione oceanica, che costituì nei secoli dell’età moderna un aspetto complessivamente ancora minoritario – sebbene in notevole crescita, di forte peso specifico e prospetticamente decisivo (5) –, del traffico mondiale, ma si impose anche nel declassato mare interno.

Per le flotte atlantiche, e per quelle inglesi innanzitutto, l’antico spazio mediterraneo restava, infatti, un mercato di primaria importanza, sia dal lato dell’offerta, per le sue peculiari e talora esclusive materie prime (seta, cotone, lino, canapa, indaco, olio, vino, uva passa) e per i suoi particolari prodotti di qualità e financo di lusso (tessuti in lana, seta e oro-seta), sia, soprattutto, dal lato della domanda, che si rivolgeva verso un’ampia gamma di materie prime (di riesportazione: spezie, tè, caffè, zucchero, tabacco, cacao; di esportazione: piombo, stagno, pesce salato) e di prodotti finiti (di riesportazione: tessuti bianchi e colorati – stampati e non – di cotone, lacche, porcellane; di esportazione: tessuti leggeri in lana e lana-cotone, o new draperies). Al principio del secolo, l’Inghilterra importava più del doppio ed esportava/riesportava più del quintuplo in area europea e mediterranea rispetto a quanto faceva in tutti gli altri continenti (6).

Nel mare interno, diversamente dalle estese periferie della nuova economia-mondo, soprattutto da quelle estremo-orientali non colonizzate, le navi dell’Europa nord-occidentale non entravano mai a stive completamente vuote o zavorrate: grazie a una domanda regionalmente anche assai disomogenea, ma complessivamente elevata – la più elevata del pianeta –, le merci di provenienza atlantica trovavano mercati in grado di assorbirle. Ne derivava, per l’Olanda come per l’Inghilterra, un traffico che – anche a prescindere dalle «partite invisibili», come i noli dei servizi marittimi, le provvigioni delle commissioni mercantili e i proventi delle attività di cambio, i cui introiti tendevano a pareggiare i conti con l’estero – non era mai totalmente né sistematicamente in passivo e che perciò non generava un deflusso massiccio e unilaterale di metalli preziosi.

Adesso i velieri atlantici ripercorrevano in senso inverso, attraverso Gibilterra, le rotte aperte quattro secoli addietro dalle galere genovesi e veneziane (dirette a Bruges o Anversa) ed entravano nel Mediterraneo con i loro carichi. Non paghi di avere già sottratto ai vecchi centri, e in particolare a Venezia, il commercio internazionale a lunga distanza, attivarono nei loro confronti una durissima e implacabile concorrenza perfino nei traffici intramediterranei, attaccando posizioni consolidate e dissolvendo, sia pure gradualmente e non completamente, antiche sfere d’influenza.

Il plurisecolare monopolio marittimo della Serenissima, messo progressivamente in discussione dall’avvento delle nuove potenze oceaniche all’indomani delle grandi scoperte geografiche, risultava, già alla fine del XVI secolo, definitivamente spezzato in un policentrismo diffuso su scala europea e ad egemonia atlantica, ora specificamente britannica (7).

La penetrazione inglese nel mare interno si avvalse di una serie di elementi favorevoli: progresso nelle costruzioni navali (velieri) e nelle tecniche di navigazione (rilevazione astronomica), equipaggi ben addestrati e mediamente meno numerosi, eccellente capacità difensiva (per l’elevata potenza di fuoco installata sui legni mercantili e per l’efficace protezione-deterrenza esercitata da agguerriti vascelli di scorta o da veloci e combattive squadre di pattugliamento) (8).

Da questo primo gruppo di fattori altri ne conseguivano di altrettanto importanti e forse decisivi per garantire la straordinaria competitività della marina mercantile britannica: noli, premi di assicurazione e costi del personale nettamente più bassi rispetto a quelli cui soggiaceva la concorrenza mediterranea.

Il dinamismo delle marinerie atlantiche e il tradizionalismo della nautica mediterranea

Il progresso tecnico capitalizzato dalle flotte dei centri marittimi dell’Europa atlantica – attraverso innumerevoli modifiche, adattamenti e perfezionamenti suggeriti o imposti da oltre due secoli di navigazione oceanica – aveva portato, come esito pressoché definitivo della nautica preindustriale, precedente cioè alla rivoluzione indotta dalla nuova tecnologia del ferro e del vapore, all’avvento di un tipo di vascello – il veliero – straordinariamente più evoluto della sua antenata medievale (nave tonda o cocca) e nettamente superiore, ormai, all’altro tipo di imbarcazione di tradizione mediterranea (nave lunga o galera).

Rispetto alle prime navi tonde, lente e impacciate perché dotate di una sola vela quadra inutilizzabile senza il vento in poppa, il progresso era stato enorme. Gli alberi erano diventati quattro, a quello di maestra essendosi aggiunti quelli di mezzana, di trinchetto e di bompresso, e le vele, di varia forma e dimensione, giungevano alla decina: un’attrezzatura ricca e funzionale, che conferiva al veliero una velocità di crociera e una facilità di manovra fino ad allora sconosciute.

Il confronto con la tipica imbarcazione mediterranea, la galera grossa da mercato o sottile da guerra, che aveva dominato la scena dell’economia-mondo tardomedievale scandendone i tempi e allargandone gli spazi al ritmo e sotto la spinta dei colpi dei remi veneziani, mostrava, all’alba del XVIII secolo, l’evidentissima superiorità tecnica ed economico-gestionale già conseguita dalla nuova nave tonda di origine atlantica.

Il veliero, alla cui tipologia appartenevano peraltro varie categorie di navi, da un lato, infatti, non richiedeva rematori, dall’altro, grazie all’introduzione del timone assiale di poppa e alla moltiplicazione di vele, velacci e controvelacci, non presentava particolari difficoltà di navigazione, nemmeno in caso di vento contrario o, addirittura, di bonaccia. Questa, che afflosciava la vela e bloccava la corsa delle vecchie navi tonde, era così frequente nel mare interno da costituire uno dei principali motivi della tenace resistenza opposta dalle imbarcazioni a propulsione mista all’avvento di quelle a propulsione esclusivamente eolica. Ma ora l’enorme e multiforme superficie velica dispiegata dai vascelli atlantici era in grado di raccogliere e sfruttare il più piccolo alito e la più sfavorevole direzione di vento.

Minori costi di retribuzione e minori spese alimentari per un equipaggio più ridotto stavano alla base del netto vantaggio che anche sotto l’aspetto economico-gestionale manifestavano le nuove navi tonde rispetto a quelle lunghe, in una fase caratterizzata, per giunta, dall’aumento dei prezzi e dei salari (9).

Più a lungo di ogni altro centro dell’area mediterranea, Venezia rimase fedele alla tradizione marittima medievale, fondata sulla galera come mezzo di trasporto e sul binomio bussola-carta nautica come strumento di navigazione.

Ancor più delle galere grosse da mercato – che costituirono, con i loro viaggi regolari verso Levante e verso Ponente, il fulcro della sua organizzazione commerciale nei secoli XIV e XV e che pur sopravvissero fino a Cinquecento inoltrato (10) – furono le galere sottili da guerra a durare, perfino al di là di ogni ragionevole considerazione tecnica. Ritenute strumento irrinunciabile della strategia militare veneziana, perché legate all’epopea marittima della Serenissima, mantennero il loro posto in Armata fino al tramonto della Repubblica.

Ma nella sfera commerciale, ove le spietate ragioni della concorrenza non erano suscettibili di rimozione alcuna, neppure attraverso processi collettivi di elaborazione del mito, la crisi si avvertì pesantemente già dopo Lepanto (1571), una grande vittoria navale che non arrestò il trend discendente della marina mercantile veneziana.

Non a caso, il settore che risultò più colpito nel lungo periodo fu quello delle costruzioni navali, ove nessuna congiuntura internazionale e nessuna politica di incentivi potevano risolvere il problema alla radice, perché le cause erano strutturali: scarsità crescente di legname e aumento dei costi di produzione (11).

Nemmeno l’acquisto di navi straniere, che nel 1627, dopo un nuovo collasso dell’industria cantieristica, il governo prese a sussidiare, era in grado di arrestare il declino della marineria veneziana. Non bastava, infatti, disporre di velieri atlantici, quando non c’erano uomini capaci di usarli. In effetti, la crisi economica era anche una crisi di mentalità: ci si era attardati nell’uso delle tecniche tradizionali, trascurando le innovazioni della navigazione oceanica.

All’aprirsi del XVIII secolo, la nautica mediterranea, apparentemente senza eccezione alcuna, rimaneva ancora estranea al processo di unificazione tra teoria e pratica felicemente avviatosi nei maggiori centri dell’Europa atlantica, attraverso l’applicazione dell’astronomia, della fisica e della matematica ai problemi posti dalle nuove dimensioni e dalle nuove caratteristiche dei traffici marittimi in età moderna.

Sotto questo aspetto, mentre in Portogallo, Spagna, Olanda, Francia e Inghilterra la nautica diventava via via una scienza, nei vecchi centri del mare interno, e a Venezia in particolare, essa rimaneva irrimediabilmente un’arte (12).

In qualche misura, tuttavia, e a parte le cause profonde che attengono alla progressiva marginalizzazione del ruolo marittimo di Venezia nella nuova geografia dei traffici internazionali, tale conservatorismo poggiava su motivi anche diversi dal culto della tradizione e non privi di un certo valore reale.

Non si può negare, infatti, che a lungo, nelle acque del Mediterraneo, specialmente in quelle orientali tanto frequentate dalle navi veneziane, ci si poteva affidare alla pura e semplice esperienza.

La memoria dei luoghi attraversati, che esentava il personale di bordo da un’aggiornata preparazione teorica e dall’uso dei nuovi strumenti, restò il fondamento della navigazione nel mare interno almeno fino a metà Seicento, allorché i moderni metodi di navigazione, legati alla nuova configurazione e propulsione delle navi (velieri) e al calcolo della posizione nelle lunghe traversate oceaniche (navigazione astronomica), raggiunsero un livello di precisione adeguato alle esigenze di uno spazio considerevolmente più ristretto (13).

Per indurre Venezia ad abbandonare metodi consacrati da un glorioso passato, tuttavia, non bastavano pur importantissime considerazioni di carattere tecnico: occorreva la definitiva presa di coscienza, sia da parte del governo che degli armatori e dei mercanti della piazza realtina, dell’enorme deficit di competitività accumulato dalla marina mercantile veneziana nei confronti delle flotte atlantiche per il più elevato costo delle costruzioni navali, dei noli, delle assicurazioni, degli equipaggi, delle scorte di viveri ecc.

Questa consapevolezza venne raggiunta soltanto nel corso degli anni Settanta del XVII secolo, quando, con il persistere della crisi dopo la fine della guerra di Candia, diventò finalmente evidente che le difficoltà non dipendevano dal pur durissimo conflitto con il Turco, bensì da cause più strutturali, di ordine sia tecnico che economico (14).

Libertà di commercio e porti franchi

Il successo dell’espansionismo commerciale delle nuove potenze atlantiche nel Mediterraneo non si spiegherebbe senza il concorso di ulteriori fattori, diversi da quelli generali fin qui esaminati (ridislocazione del potere marittimo, rivoluzione nei mezzi e nei metodi di navigazione, abbattimento dei costi di trasporto).

In particolare, la penetrazione delle flotte olandesi e inglesi nel mare interno non avrebbe potuto rompere equilibri lungamente sedimentati, né spostare consolidate direttrici di traffico, se non anche facendo contraddittoriamente leva su un principio drasticamente negato nella propria sfera d’influenza: la libertà di commercio.

La loro superiorità tecnica e gestionale, seppure notevole, non poteva di per sé bastare e doveva essere messa in condizione di esprimersi, perché il Mediterraneo, anche sotto l’aspetto commerciale, non era affatto uno spazio vuoto a disposizione dei nuovi entrati.

Bisognava fare i conti con la fitta ed estesa rete di relazioni politiche e commerciali tessuta nel basso medioevo dalle città marinare italiane, che tuttavia si era fortemente ristretta e allentata tra il XVI e il XVII secolo proprio sotto l’incalzare della nuova economia atlantica, che aveva ormai incorporato il traffico oceanico a lunga distanza e metteva già le mani sui collegamenti marittimi tra Nord e Sud dell’Europa attraverso Gibilterra.

L’indebolimento dei centri della Penisola – costretti in un ambito che, se non era già regionale, come nella quasi totalità dei casi, non fuoriusciva comunque più dai limiti del mare interno – consentì tra il XVII e il XVIII secolo a Olanda e Inghilterra di assicurarsi la libertà di cui avevano bisogno per estendere e perfezionare il ruolo di mediazione degli scambi tra il Mediterraneo e l’Europa centro-settentrionale e, all’interno stesso di quel bacino, tra i vari paesi che vi si affacciano.

La regionalizzazione delle funzioni portuali, con la tendenza a svolgere un ruolo di transito per l’economia dell’immediato entroterra, da un lato, e l’espansionismo commerciale delle potenze atlantiche, interessate alla liberalizzazione dei traffici altrui, dall’altro, convergevano nel determinare le condizioni più favorevoli per l’istituzione dei porti franchi, strumento mercantilistico al servizio dell’industria «nazionale» per gli uni, semplice base di appoggio per il deposito e la redistribuzione di merci per gli altri, insidia mortale per chi, unico tra i vari centri mediterranei, ancora ambiva a un ruolo marittimo suo proprio: Venezia.

Pur avendo perso, con Candia, l’ultimo grande tassello del suo impero marittimo, Venezia continuava infatti a svolgere un ruolo non trascurabile sulle antiche rotte levantine, a partire dall’intatta base adriatica (il Golfo, per antonomasia). Sebbene il suo stesso spazio economico fosse più ristretto di quello tardomedievale, essa non intendeva comunque rinunciare ad esercitare l’intero ciclo commerciale, dal negozio al trasporto delle merci. Perciò, diversamente dagli altri scali della Penisola, rimaneva sede di un commercio e di una navigazione propri, luogo di attiva intermediazione degli scambi, e tale voleva restare.

L’istituzione del porto franco sulle rive della laguna, nelle gravissime condizioni di inferiorità tecnica, economica e professionale dell’organizzazione marittima veneziana più volte sottolineate, rischiava di consegnare alle nuove potenze atlantiche la pur modesta quota di traffico internazionale ancora intercettato dallo scalo realtino.

Tuttavia, Venezia non era pregiudizialmente chiusa a misure di riforma del proprio sistema protezionistico, in particolare di quello doganale, come è testimoniato dalla vigile e costante attenzione prestata alle politiche commerciali degli scali concorrenti e, perfino, dalla vera e propria sperimentazione, tra il 1662 e il 1684, del cosiddetto «portofranco», che tuttavia si limitava a liberalizzare l’entrata e che finì per causare perdite fiscali senza incrementare il movimento del porto (15).

Un’ulteriore testimonianza di disponibilità (se non di volontà) riformatrice in materia di politica commerciale venne nel 1736 con l’instaurazione di un sistema doganale «aperto», caratterizzato cioè da basse tariffe di entrata e di uscita, che peraltro confermò l’esito del precedente tentativo (16).

Certo, all’Inghilterra, che pretendeva una completa libertà di traffico in laguna, il governo veneziano rispose negativamente, ma soltanto dopo il rifiuto opposto dai negoziatori d’Oltremanica a stipulare un trattato che contemplasse l’elementare principio della reciprocità (17). In realtà, gli Inglesi, come gli Olandesi, concepivano l’istituto della franchigia come strumento di penetrazione e di egemonia commerciale in centri ridotti a mera funzione di transito.

Altri scali, talora privi di storia, potevano trovare conveniente un ruolo siffatto, che si risolveva in una pura e semplice movimentazione del porto – non Venezia–, per la quale i vantaggi virtuali della franchigia non valevano la rinuncia a quelli reali di una presenza autonoma sul mare. Così, tra Sei e Settecento, il fenomeno dei porti franchi si estese dalle rive del Tirreno (Marsiglia, Livorno, Genova, Nizza-Villafranca, Civitavecchia, Napoli e Messina) a quelle adriatiche (Ancona, Punta di Goro, Trieste e Fiume), isolando il centro lagunare e stringendolo come in una morsa.

L’ordinanza imperiale del 2 giugno 1717, che rivendicava alla marina austriaca non soltanto libertà di traffico, sempre tollerata da Venezia, ma perfino l’armamento di flotte militari nelle proprie basi adriatiche; la concessione nel 1719, da parte dello stesso Carlo VI, della patente di porto franco a Trieste e Fiume; la stipulazione, nello stesso anno, di trattati commerciali con i Barbareschi; il privilegio accordato nel 1722 alla compagnia di Ostenda per i viaggi delle Indie di fare scalo a Trieste: l’insieme di questi atti segnalava ormai esplicitamente il maturare nella monarchia asburgica di un indirizzo, non privo di fondamento, che, da un lato, candidava i due ancor piccoli centri del litorale a punti di riferimento di un retroterra (quello danubiano) che non poteva e non voleva più gravitare soltanto su Venezia, dall’altro, apriva un contenzioso con la vecchia Repubblica marinara sulla questione del dominio del Golfo (18).

Dalla parte di Sottovento, le cose non andavano meglio: l’istituzione, con editto papale del 1732, del porto franco di Ancona, che in pochi anni moltiplicò il suo traffico e spostò il baricentro del commercio pontificio dal Tirreno all’Adriatico, e le insidiose contestazioni romane circa la legittimità della giurisdizione veneziana suonavano aperta sfida all’egemonia commerciale e militare della Serenissima (19).

Nei primi decenni del Settecento andava realizzandosi, proprio sul terreno della libertà di navigazione e di commercio, una convergenza in funzione antiveneziana tra nazioni atlantiche, monarchie continentali con nascenti velleità marittime e stati regionali italiani. Questa saldatura risultava particolarmente evidente in area adriatica, dove, proprio per lo stridente contrasto tra quell’obiettivo di carattere generale e il contesto storico-politico, l’intesa imperial-pontificia assumeva un carattere eversivo di un antico assetto di potere.

In realtà, esaminando il problema sul piano puramente economico, la diffusione dei porti franchi lungo le coste della Penisola e dello stesso versante adriatico danneggiava meno i traffici veneziani di quanto i Veneziani stessi temessero. Non solo, ma essa non fu, neppure per i centri direttamente interessati, quella soluzione miracolosa che i loro fautori decantavano con enfasi.

Al di là dell’aura di mito che si era conquistato, il porto franco tendeva sempre più a presentarsi come ingranaggio subalterno agli interessi commerciali delle grandi potenze marittime (20).

E vero che, grazie all’ampia disponibilità di scali franchi, le navi olandesi, francesi o inglesi potevano evitare di spingersi fino a Venezia; ma dove, se non nel vecchio emporio realtino, avrebbero potuto effettuare, pur pagando dazio, un carico rapido e completo senza peregrinare di porto in porto? Per quanto riguarda Trieste, poi, i tempi non erano ancora maturi per una seria alternativa a Venezia e nemmeno il porto franco poteva anticiparla di un secolo.

Cause peculiari del declino marittimo di Venezia

Oltre alle cause di carattere generale fin qui esaminate – sviluppo dell’economia atlantica e marginalizzazione dell’area mediterranea, progresso tecnico nelle costruzioni navali e nei metodi di navigazione, penetrazione delle nuove potenze marittime nel mare interno e proliferazione dei porti franchi – il declino di Venezia va ricondotto a fattori più specifici, peculiari alla sua collocazione geografica, alla sua vicenda storica e alla sua evoluzione economica.

Ben prima dell’espansionismo commerciale atlantico, essa subì quello militare ottomano, il quale la investì con un’implacabile, lunghissima offensiva, che finì per distruggere il suo impero marittimo. Con la pace di Passarowitz, essa usciva economicamente esausta e politicamente umiliata da «un secolo di dura lotta», come Roberto Cessi definì l’ultimo ciclo (1645-1718) dell’immane conflitto (21).

In questo periodo, che fu testimone di tre durissime guerre, Venezia fu costretta a mobilitare enormi risorse umane e materiali e a produrre un rilevante sforzo finanziario per ripianare il debito pubblico – dilatato, oltre che dalle spese belliche, da costosissime neutralità armate di fronte alle guerre di successione che insanguinavano il Continente –, con il risultato finale di gravissime mutilazioni territoriali (perdita di Candia) e di crescenti pretese egemoniche sulla sua stessa sovranità nazionale (da parte dell’Austria).

L’aperta ostilità turca e la subdola, ma non meno pericolosa, pressione asburgica assorbirono le declinanti energie veneziane in logoranti sforzi militari, politici e diplomatici, distraendole da più utili impieghi.

Venezia subiva, inoltre, l’intermittente insidia della guerra da corsa, che con rinnovato vigore, tra una guerra «vera» e l’altra, veniva portata alle sue unità mercantili da flottiglie barbaresche (algerine, tunisine e tripoline), coadiuvate da imbarcazioni di altri centri della costa nord-africana, delle isole Egee e, perfino, del basso e alto Adriatico (Dulcigno, porto albanese in mano ai Turchi, e Signa, quartier generale degli Uscocchi, profughi serbo-bosniaci rifugiati e protetti, in funzione antimusulmana, nella Dalmazia austriaca) (22).

Il fenomeno era anche più allarmante, e sorprendente, in quanto non di rado vedeva coinvolti nella pratica criminosa non soltanto ciurme reclutate alla pirateria dalla grande miseria dei luoghi di origine, ma perfino navi ed equipaggi di re cristiani (inglesi, francesi, spagnoli) (23).

Il danno consisteva non soltanto nelle perdite umane e nella cattura dei legni e dei relativi carichi – danni peraltro gravissimi – ma anche nei costi aggiuntivi per la difesa e l’assicurazione, i quali pesavano forse di più, e comunque con maggiore continuità, sull’economia dei trasporti marittimi in quanto tale, contribuendo ad elevare il deficit di competitività della flotta mercantile veneziana rispetto a quelle atlantiche (24).

Le maggiori tra queste, infatti, si erano apertamente accordate con i Barbareschi, stipulando trattati che assicuravano l’immunità alle loro navi in cambio del pagamento di un tributo annuo, o tacitamente risolte a reciproci trattamenti di favore. Venezia pagava con l’isolamento e il massimo di esposizione di fronte all’insidia corsara la propria determinazione di non scendere a patti con i pirati africani.

Dopo lunghe esitazioni, dettate dalla volontà di risolvere il problema attraverso la mediazione turca, coerentemente con il principio di considerare diplomaticamente scorretto e politicamente poco dignitoso patteggiare e diventare tributari di reggenze formalmente sottoposte al dominio ottomano, anche Venezia si risolse al negoziato diretto.

I trattati di Barberia (1763-1765) aprirono, con quasi mezzo secolo di ritardo – il riferimento è alla fine delle guerre veneto-turche – una fase di sviluppo per la marina mercantile veneziana, che fu posta finalmente in condizione di trarre tutti i vantaggi ad essa consentiti dalla scelta strategica della pace con il Turco e della neutralità in Europa, in un contesto di ripetuti conflitti tra le grandi potenze e di rinnovate opportunità per la bandiera nazionale (25).

Altro problema particolarmente sentito a Venezia, per l’alto numero di uomini mediamente impiegato a bordo delle navi, era quello relativo al reclutamento e alla discliplina degli equipaggi. Calcolato in funzione della lunghezza della nave, il numero dei marinai oscillava tra le 20 e le 45 unità per imbarcazione (26); di essi, almeno la metà dovevano essere sudditi.

Nelle navi atte, di cui parleremo più avanti, l’organico era di una quarantina di uomini (marinai più soldati), contro la ventina dei vascelli olandesi o inglesi, un rapporto che, tradotto in termini monetari e perciò di costo del personale, equivaleva a 50o ducati al mese contro 240 (27).

Da parecchio tempo la marina veneziana soffriva di una grave crisi di risorse umane, a cui si era cercato di porre rimedio, nel 1539, con l’imposizione ai corpi di mestiere di un contingente di rematori, poi sostituito da un apposito tributo, la tansa; nel 1545, con la scelta di consentire l’impiego di condannati in luogo di uomini liberi (coscritti o volontari) e, nel 1682, con i Capitoli di regolazione della marina mercantile, che finalmente disciplinarono lo status giuridico ed economico dei lavoratori del mare, stabilendo diritti e doveri e fissando paghe e panatiche (28). Ma la perdita definitiva di tanta parte del dominio d’Oltremare rinsecchì le fonti tradizionali di reclutamento in Grecia e in Albania, lasciando soltanto l’Istria e la Dalmazia, e il problema della carenza di equipaggi si trascinò per il resto del secolo, al di là di quello della loro qualificazione tecnica e professionale, che pure si presentava con altrettanta gravità.

Altri fattori legati alla peculiarità del caso veneziano possono avere contribuito, in diverso modo ed importanza, al declino di lungo periodo e ai problemi specifici della sua funzione marittimo-commerciale nel Settecento (esaurimento delle fonti di approvvigionamento del legname necessario per le costruzioni navali, resistenze corporative alle riforme e alle innovazioni, tradizionalismo della politica di governo ecc.). Un ulteriore elemento, in particolare, non può non essere sottolineato: lo spostamento dell’orizzonte economico del ceto aristocratico dominante dal mare alla terra.

Dalla seconda metà del Cinquecento, crescenti risorse finanziarie furono indirizzate verso la costituzione di immense proprietà fondiarie nelle campagne venete, inaugurando una stagione, comune a gran parte della Penisola, di «ritorno alla terra» (29) e di rinnovato interesse per l’agricoltura. Nell’esperienza veneziana, questo processo assunse in modo particolarmente marcato i caratteri di uno sviluppo estensivo, finalizzato all’aumento delle superfici coltivate (bonifiche) e della produzione in quanto tale, piuttosto che al rinnovamento dell’organizzazione e delle tecniche produttive (30).

Nel generale clima di restaurazione o di riscoperta dei valori della vita agreste, la nobiltà veneziana ebbe modo di distinguersi rispetto alle altre per una maggiore integrazione tra residenza signorile e territorio agricolo, tra arte e cultura umanistica, da un lato, ed economia, dall’altro, ciò che fece appunto la differenza tra «civiltà della villa» nella Terraferma veneta e «civiltà della villeggiatura» nel resto d’Italia (31). Ma, a ben vedere, il rapporto di dipendenza e consequenzialità tra investimenti in Terraferma e declino marittimo può essere rovesciato, nel senso che fu proprio la fine del primato commerciale della Serenissima, con l’assottigliarsi dei margini di profitto e l’aumento dei rischi della navigazione, a indurre il patrizio veneziano a trasformarsi da mercante, armatore e navigatore in proprietario fondiario, e non viceversa.

Le risposte alla crisi: il sostegno alla cantieristica

Venezia non restò affatto passiva di fronte al lungo declino del proprio ruolo marittimo-commerciale, come vorrebbe un modo preconcetto o decadentistico di rappresentare il tramonto della Repubblica.

Il senato e i competenti organi politico-amministrativi mostrarono una costante attenzione in materia, non risparmiando informazioni, relazioni, inchieste, analisi e sperimentazioni dei possibili rimedi.

Una risposta alla crisi, dunque, non soltanto ci fu, ma si articolò in un ampio ventaglio di provvedimenti, alcuni dei quali in sintonia con il passato tardomedievale – che, comprensibilmente, costituì sempre un modello di perfezione cui attingere nelle difficoltà del presente –, altri (la maggioranza) di carattere decisamente innovativo.

Gli archivi settecenteschi delle magistrature sovrintendenti mostrano con quanta cura si conservasse, tenendolo bene in evidenza, il sommario della legislazione sugli imprestiti così come si era venuta sviluppando tra il XV e il XVIII secolo. La cosa potrebbe apparire addirittura un po’ patetica, visto che le politiche di sostegno alle costruzioni navali cui allude quel termine – tipico del pregnante vocabolario amministrativo veneziano – non erano più in uso dalla metà del Seicento e che le stanche suppliche dei parcenevoli (armatori) non riuscivano a strappare niente più di un privilegio, pur importante, quale la fornitura privilegiata di legname (assegnazione di roveri nazionali e autorizzazione all’importazione di roveri forestieri).

Tuttavia, non era per mancanza di volontà politica che il sistema dei prestiti – i quali erano in realtà dei premi di fabbricazione, che a un certo punto giunsero a un livello talmente alto da sfiorare la copertura del costo dello scafo (32) – si inceppò e venne alfine abbandonato, bensì per l’esaurirsi di un ciclo storico in cui la costruzione di navi mercantili utilizzabili a fini militari cessò di costituire una necessità per la strategia marittima veneziana e un’opportunità, artificiosa ma conveniente, per gli armatori della piazza realtina (33).

La svolta avvenne nel 1644, con la presa d’atto che «li vasselli di maggior portata di botte 600 non servono a tempi presenti», perché «si trattengono lungamente alle scale, non trovando così pronto il carico» (34). Il commercio mediterraneo, sottratto al monopolio veneziano e aspramente conteso da più potenze marittime, non poteva essere ulteriormente esercitato con grandi navi che raggiungevano, e talvolta superavano, le 1.200 botti (quasi 1.000 tonnellate) (35): cominciava l’era dei piccoli e medi tonnellaggi, che consentivano una maggiore autonomia e flessibilità di esercizio, soste più rapide, equipaggi ridotti e, in definitiva, minori costi di gestione.

Ora, i cinque savi alla mercanzia suggerivano e il consiglio dei pregadi deliberava di destinare gli imprestiti a vascelli anche forestieri (come concesso innovativamente nel 1627), ma in ogni caso non inferiori a 400 né superiori a 600 botti, cioè compresi tra 320 e 480 tonnellate (36). Era il canto del cigno degli imprestiti – che non saranno più rinnovati, per lo meno nella forma e nell’entità che avevano conosciuto fino ad allora –, ma la sollecitazione per unità da 400-600 botti rimase, come nuova dimensione strategica sei-settecentesca delle navi da punta della marina veneziana (navi mercantili «ad uso di guerra», potenziali destinatarie della politica di sostegno all’industria cantieristica e all’imprenditoria marittima).

Armatori e mercanti propendevano tuttavia per unità più piccole, marciliane o tartanelle di portata non superiore alle 300 botti (240 tonnellate). Il senato non poteva che prendere atto di questa opzione, imponendo però il limite di Zante al primo tipo di imbarcazione e di Candia al secondo (37).

Per navigare nelle acque al di là di Candia, fino a Smirne, Alessandria, Tripoli di Siria, Cipro e Costantinopoli, e ancor più nei mari di Ponente, bisognava disporre di vere e proprie navi – le unità minori non avevano diritto a questo nome – costruite nei cantieri nazionali o acquistate all’estero.

Ma, a questo proposito, tra il 1644 e il 1736, anno in cui nuovi provvedimenti determinarono un’ulteriore svolta nella storia della marina mercantile veneziana, il quadro è decisamente sconsolante. Il contrasto tra il dover essere di una politica economica che a lungo assicurò il primato marittimo alla città lagunare e l’impossibilità quotidianamente sperimentata di farla rivivere nella gestione del presente non poteva presentarsi in modo più acuto agli uomini di governo della Repubblica.

Pochissimi erano disposti a rischiare i loro capitali nel traffico a media-lunga distanza.

Lo stato, assorbito da uno sforzo bellico e finanziario senza precedenti – il secolo di dura lotta di cui parla Roberto Cessi –, pareva quasi rassegnato alla semiparalisi del settore e, per il reperimento di navi «ad uso di guerra», ricorse insistentemente al mercato internazionale (38). Sembrava non esserci tempo né mezzi per rendere plausibile l’obiettivo della ricostruzione di una flotta mercantile degna di questo nome.

A guerra ormai finita, negli anni Venti del Settecento, gli operatori della piazza (mercanti e parcenevoli) chiesero che fosse rinnovato «l’uso delle prestanze pubbliche», facilitata la «provisione de’ roveri nello stato», agevolata «l’introduzione de’ roveri forestieri» e consentito di poter «col danaro de gl’imprestiti comprar bastimenti esteri» (39).

Ma erano essi i primi a riconoscere che le condizioni correnti delle finanze pubbliche non consentivano alcuna illusione circa una ripresa del sistema degli imprestiti (40): non rimaneva che concentrarsi sul punto – importante ma insufficiente – delle forniture di legname.

Regolata nel 1707 l’attribuzione delle magre risorse nazionali (41), con qualche problema per i piccoli armatori esclusi dalle forniture privilegiate, si dovette fronteggiare l’opposizione dell’Arte dei segadori all’importazione, concessa per la prima volta nel 1694 ma non ancora avviata, di roveri necessariamente già trattati (segati) nei luoghi di origine (42).

Ne nacque un conflitto durissimo, che si trascinò per parecchi anni: gli uni (gli operai) denunciavano la violazione di un diritto esclusivo, che giustificava l’esistenza stessa della loro corporazione; gli altri (gli imprenditori e i magistrati) la grettezza del particolarismo di mestiere, che ostacolava il soddisfacimento di interessi generali. Il contrasto, che assunse toni anche molto accesi (43), fu infine superato (nel 1718) grazie alla mediazione del reggimento dell’Arsenal: si potevano importare roveri segati, ma in «fettoni di oncie almeno otto», riservando all’Arte le ulteriori riduzioni (44).

Il fatto, altrimenti sorprendente, che un esiguo corpo di operai privilegiati riuscisse a tenere bloccato così a lungo un provvedimento considerato importante per il rilancio di un settore strategico come la cantieristica va collocato e compreso nella realtà storica del tempo, in cui l’associazionismo di mestiere costituiva, al di là dei suoi difetti sempre più evidenti, la forma ancora dominante di organizzazione produttiva, di tutela economica e di partecipazione sociale della forza lavoro urbana. L’Arte dei segadori era un anello, piccolo e disprezzato quanto si vuole, di una catena imponente, la cui rottura, da un lato, avrebbe costituito un precedente che nessuno di quel vasto mondo corporativo, tanto meno lo straordinario agglomerato artigiano dell’Arsenale, era disposto a concedere, dall’altro, un obiettivo che lo stesso ceto aristocratico non era interessato a perseguire con decisione, specie in un ambiente produttivo così carico di significati esistenziali per l’antica Repubblica marinara. Nel 1720, infine, si riservò al cantiere di stato ciò che restava dei boschi veneti, friulani ed istriani (45).

Se sui criteri di assegnazione dei roveri si affannavano, beccandosi tra loro come i capponi di manzoniana memoria, da un lato armatori e segadori, dall’altro armatori piccoli e meno piccoli (di grandi non ce n’erano), e se sulla più generale questione dei sussidi alla cantieristica si spendevano suppliche rituali quanto rassegnate, su altre due richieste battevano concordi gli operatori della piazza: la sicurezza della navigazione e il protezionismo commerciale.

Le risposte alla crisi: sicurezza e protezionismo

La perdita della Morea, sancita a Passarowitz nel 1718, riattivò le basi corsare che infestavano l’area e contribuì a limitare il raggio d’azione della decaduta flotta commerciale veneziana entro l’Adriatico e le isole Ionie.

Nel 1721 fu perciò necessario riprendere la pratica dei convogli, che era stata abbandonata nel 1684 dopo sei anni di infelice sperimentazione. L’inizio delle ostilità contro il Turco aveva fornito l’occasione per questa rinuncia, che trovava i suoi veri motivi, da un lato, nell’eccessiva lentezza del viaggio (otto-dodici mesi invece dei tre o quattro previsti), con la conseguenza di maggiori costi d’esercizio e minore rigiro di capitale; dall’altro, nelle perturbazioni di mercato determinate dall’arrivo simultaneo di numerose navi, con il risultato di un’impennata dei prezzi d’acquisto e un crollo di quelli di vendita. Questi inconvenienti, che si rivelarono insanabili per un’organizzazione marittima e commerciale non più all’altezza dei tempi, superavano nettamente, nel bilancio costi-benefici del mercante-armatore (nel caso veneziano le due figure generalmente coincidevano), il pur considerevole vantaggio della sicurezza e dei conseguenti bassi premi di assicurazione (46).

Il sistema, nella sua configurazione originaria, prevedeva il raduno delle navi mercantili a Corfù, dal cui porto, base della flotta militare, esse avrebbero dovuto salpare due volte l’anno (a febbraio e a luglio), scortate da due unità da guerra. Meta dell’intero convoglio era Smirne: lì, esso si divideva in due gruppi, uno dei quali proseguiva, senza difesa, verso Costantinopoli, in acque ormai tranquille; l’altro, invece, continuava a viaggiare scortato in direzione di Alessandria, Siria e Cipro, lungo una rotta che era la più esposta agli attacchi dei pirati barbareschi. Al ritorno, che avveniva non prima di due mesi, si ricostituiva il convoglio, ripercorrendo in senso inverso l’itinerario ora descritto, fino alle «porte dell’Adriatico» (Corfù e le isole Ionie) (47).

L’assenza, già nel 1676, di convogli per la parte di Ponente, sia basso (Messina, Palermo, Napoli, Livorno, Genova e Marsiglia) che alto (Spagna mediterranea ed Europa nord-occidentale), la dice lunga sulle condizioni della marina mercantile veneziana dell’epoca.

Nel 1721, alla ripresa di fatto del sistema (talmente inviso agli operatori della piazza da indurre a cancellare la parola «convogli» dal lessico ufficiale e a ricorrere ad eufemismi, come «unioni di navi scortate», che tradivano comunque la vera essenza del fenomeno), non soltanto non era cambiato nulla nei traffici di Ponente che potesse giustificarne l’istituzione, ma perfino il convoglio di Levante venne limitato alla direttrice Smirne-Costantinopoli, tagliando il più rischioso tratto nord-africano e cipriota, sul quale nessun legno osava più avventurarsi esibendo il vessillo di San Marco. Sulle rotte indifese di Ponente e di Barberia, le navi veneziane dovevano alzare la bandiera di Francia per eludere l’insidia corsara: nel 1722 se ne contarono 22 delle 44 di cui era composta l’intera flotta (48).

Dopo qualche anno di stentata sopravvivenza, andò progressivamente esaurendosi anche questo secondo ciclo di navigazione in convogli: un sistema teoricamente obbligato e tuttavia ampiamente eluso da mercanti e armatori con i pretesti più vari, tanto che le navi effettivamente coinvolte non furono mai più di 3 o 4 per viaggio; una riproposizione inutile, che non aggiunse niente di nuovo alla prima esperienza, se non la conferma dell’irriducibile ostilità del ceto imprenditoriale.

Per la classe di governo, non c’era che un insegnamento da trarre: il problema della sicurezza doveva essere affrontato e risolto contestualmente alle altre cause che stavano alla base dell’inarrestabile declino marittimo della Serenissima.

Neppure un’altra categoria di provvedimenti, quali l’istituzione e l’intensificazione di misure protezionistiche, dai circoli mercantili e armatoriali veneziani ben diversamente apprezzate, poteva invertire la lunga tendenza depressionaria dei traffici.

Il paradosso stava nel fatto che politiche esclusiviste e trattamenti preferenziali, spesso superflui nell’era del monopolio marittimo, mostravano di non funzionare proprio nel momento del bisogno. In effetti, Venezia non poteva più permettersi di fare a meno del concorso degli operatori stranieri, che non solo non dovevano essere ostacolati con pratiche vessatorie, ma andavano accolti e incoraggiati senza preclusioni.

Del resto, la presenza di mercanti e armatori greci, tedeschi, inglesi, olandesi, armeni ed ebrei era una realtà ormai riconosciuta della piazza realtina (49) e contribuiva, con l’apporto determinante dei nuovi gruppi capitalistici locali, a compensare almeno in parte la rinuncia del vecchio ceto aristocratico.

Il modello allora imperante nelle relazioni internazionali era però quello ultramercantilistico dei Narigation Acts e occorre riconoscere che non era facile, per una potenza non più di primo piano ma ancora gelosa della propria sovranità, rassegnarsi a concessioni unilaterali.

Tuttavia, tra la rinuncia liberistica a un ruolo autonomo nell’economia europea e la meschina riproposizione di misure inutilmente discriminatorie, c’era ampio spazio per una politica realisticamente disposta ad aprirsi sul piano commerciale e contestualmente decisa a rilanciare la propria presenza sul mare in termini strutturali (dimensioni e composizione della flotta), organizzativi (rappresentanze consolari all’estero) e funzionali (aggiornamento tecnico e professionale).

Non era con il divieto di caricare uve passe a Zante e Cefalonia o con il raddoppio del dazio di uscita dei frumenti dalla Morea (finché rimase veneziana) che si potevano costringere le navi straniere a venire in laguna e non era con la riconferma dei privilegi di anzianità (preferenza di carico negli scali dello stato) che si poteva salvare la bandiera nazionale, come indulgevano a pensare non soltanto i gruppi direttamente interessati, ma anche i massimi organi istituzionali (50).

I dazi, strumento fondamentale delle politiche protezionistiche, non erano più utilizzabili per promuovere lo sviluppo dei traffici propri attraverso ulteriori vessazioni di quelli altrui, in una fase in cui la stessa fiscalità ordinaria veniva posta radicalmente sotto accusa.

Nel 1733, i cinque savi prendevano atto con viva preoccupazione che il movimento portuale si era ridotto a «quanto abbisogna per il nostro consumo, e non per il consumo di tutto lo stato, ma poco più che per la sola Dominante» (51). Nella visione di questa magistratura la stessa dimensione regionale, che lo scalo lagunare era andato assumendo tra Sei e Settecento, era messa in discussione dalla trionfale concorrenza dei porti franchi. Ma la severa condanna del regime protezionistico, che periodicamente si alzava dalle istituzioni veneziane, non contribuiva a risolvere il problema più di quanto non facesse la fiducia nelle sue virtù taumaturgiche. Al punto in cui si era arrivati, non esisteva più alcun margine per cullarsi in facili illusioni, occorrevano provvedimenti incisivi, realistici e complessivi.

La riforma del 1736

Il nuovo indirizzo maturò alla metà degli anni Trenta, sulla base della consapevolezza della necessità di far convergere le risposte settoriali in un progetto unitario. Nella delibera senatoria del 21 luglio 1736, che raccolse gli studi e le proposte delle magistrature competenti, il tentativo di uscita dalla crisi venne affidato a un nuovo tipo di imbarcazione: le navi atte.

Con la loro realizzazione avrebbero trovato soluzione unitaria: 1) le esigenze di sostegno alle costruzioni navali, attraverso l’impiego gratuito, per tre mesi, delle maestranze dell’Arsenale e l’assegnazione di 200 roveri a prezzo di favore; 2) il bisogno di conferire maggiore sicurezza alla navigazione, attraverso il prestito gratuito dei cannoni, la fornitura a tariffa ridotta della polvere da sparo e la copertura a carico dello stato di una parte del costo della milizia; 3) gli obiettivi di liberalizzazione tariffaria, attraverso misure a favore della bandiera nazionale, quali l’esenzione della metà del dazio d’uscita per le merci destinate al Levante e totale per quelle dirette al Ponente, la riduzione del 15 per cento del dazio d’entrata per le importazioni dal Levante e del 50 per quelle dal Ponente alto, l’abbuono del 15 per cento sui dazi di carico/scarico delle merci, di sosta delle navi in dogana e sui diritti consolari di Smirne e Costantinopoli (52).

Le navi atte – lunghe più di 24 metri ed equipaggiate con almeno 40 marinai e 24 cannoni – dovevano poter assolvere i compiti di autodifesa dagli attacchi corsari, viaggiare su ogni tipo di rotta (anche di Ponente e di Barberia) e recuperare competitività grazie ai privilegi fiscali e finanziari ad esse riservate e ai minori costi di assicurazione che sarebbero derivati dalla loro idoneità al combattimento.

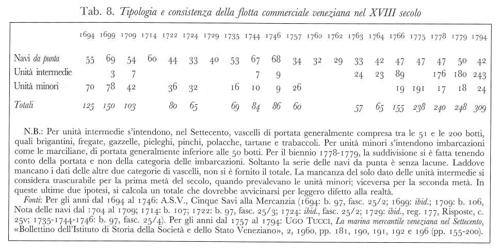

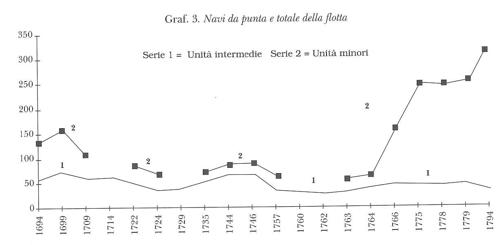

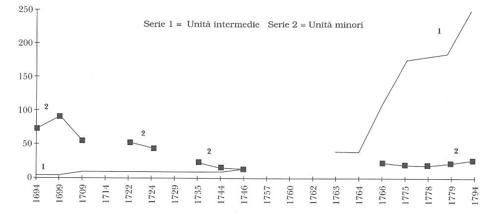

La realtà si rivelò forse inferiore alle attese, ma sicuramente non mancò qualche buon risultato. Affrancata dal peso dei convogli, la marina mercantile veneziana riprese a navigare, in piena autonomia, sui mari di Levante e di Ponente, riaffacciandosi al di là di Gibilterra. Pur con qualche problema, relativo alla scarsità di maestranze, di legname e di artiglierie, la costruzione di navi dai requisiti richiesti si avviò in modo promettente (Tab. 1).

Nel periodo tra il 1736 e il 1744 furono fabbricate o acquistate 37 navi(53) che, sommate alle 30 sopravvissute alle insidie dell’età, dei naufragi e dei pirati e alle 17 imbarcazioni minori (polacche, gazzelle, caicchi, fregadoni e marciliane), portarono a 84 la consistenza totale della flotta mercantile (54). Le navi da punta complessivamente intese (atte e non) erano dunque 67: 14 in più rispetto a prima. Due anni dopo (nel 1746) ne erano in servizio 68, ma più che il totale delle navi da punta, che aumentava di una sola unità, cresceva vistosamente la quota di navi atte (da 23 a 31), segnalando un notevole successo della riforma nel suo primo decennio di applicazione.

Delle opportunità offerte dai nuovi provvedimenti trassero beneficio, quindi, quegli operatori che erano disposti a spostare sulla media-lunga distanza i confini della propria iniziativa, costruendo e utilizzando il nuovo tipo di nave mercantile armata (sussidiata e privilegiata).

Demetrio Perulli, armatore-mercante tra i più intraprendenti della piazza realtina, appaltatore del partito dei sali di Santa Maura, decise nel 1737 di investire una parte dei suoi capitali nel traffico di Ponente. Per questo rinunciò a costruire due marciliane – che avevano poco da invidiare a parecchie navi quanto a portata (400 botti = 320 tonnellate) e dimensioni (75 piedi =26 metri) previste, ma, disponendo di «poca o niuna difesa», non avrebbero potuto intraprendere «quei viaggi che sono permessi alle navi di maggior rango» – e optò, fatti i debiti conti, per una nave atta.

Tre anni dopo, la deputazione al commercio lodò pubblicamente l’imprenditore greco-veneziano per aver egli già «spedito una nave in Amsterdam» e un’altra ad Amburgo e per averne un’altra ancora, quella appena costruita, in procinto di partire per Londra con un carico di olio e uva passa. Per ogni eventualità, Demetrio Perulli procurò di conservare per sé e per il figlio Spiridione l’appalto del sale sulla più modesta ma famigliare rotta Venezia-isole Ionie (55).

A questo rinnovato fervore di iniziative e ai positivi risultati raggiunti avevano concorso, tuttavia, non soltanto la riforma del 1736, ma anche una congiuntura internazionale eccezionalmente favorevole per la bandiera di San Marco, la cui neutralità traeva profitto dalla guerra di successione austriaca. Entrambi i fattori ebbero la loro importanza, ma decisivo fu senz’altro il secondo. Con la conclusione del conflitto, nel 1748, si posero infatti le condizioni per la fine del boom del commercio marittimo veneziano e il suo ritorno ai più modesti livelli dei tempi di pace.

Per avviare e consolidare la tendenza recessiva fu però necessario un ulteriore elemento: la rinnovata aggressività dei pirati algerini, tunisini, tripolini, dulcignotti e candiotti, i quali presero ad affrontare le navi atte non più con singole imbarcazioni, ma con flottiglie veloci e agguerrite. Insomma, alla metà del secolo, erano già ricomparse sulle acque del mare interno sia le flotte mercantili europee che le squadre corsare, alle cui diverse imprese (traffici e scorrerie) il ritorno della pace riapriva immediatamente il campo.

Dalla riconferma del carattere strutturale della crisi (e, per converso, del carattere occasionale dei periodi di ripresa) non venne al governo veneziano uno stimolo a perfezionare i provvedimenti del 1736, bensì ad affossarli. I loro difetti (che il ceto imprenditoriale individuava nel costo del numeroso equipaggio e nel sacrificio imposto al carico mercantile dalle attrezzature militari e dall’organizzazione dello spazio di bordo ai fini dell’autodifesa) vennero ingigantiti fino a considerarli la causa determinante delle difficoltà del presente, con un evidente slittamento o riduzionismo nell’attribuzione delle responsabilità, ben radicate nella dinamica di lungo periodo dell’economia marittima veneziana (56).

Nel giugno 1751, alle navi (atte e non) dirette ad Alessandria, Siria e Cipro fu assegnata la scorta di due unità da guerra, riesumando così la fallimentare esperienza dei convogli. Nel settembre dello stesso anno il sistema fu anche formalmente ristabilito, tra le proteste di mercanti e armatori, che ottennero dopo qualche mese (aprile 1752) il ripristino dell’esenzione delle navi atte, secondo i privilegi accordati nel 1736. L’indecisione degli organi di governo incoraggiava il malcontento degli operatori marittimi e viceversa, in una spirale apparentemente senza sbocco.

Il ritorno ai convogli non poteva non confermarsi deleterio per il commercio veneziano, mentre l’incertezza politica non incoraggiava i circoli imprenditoriali a percorrere con la convinzione necessaria l’unica alternativa realmente praticabile: quella indicata dalla riforma. Stretta tra il rifiuto drastico dei convogli e la paralizzante sfiducia nelle navi atte, la marina mercantile veneziana imboccò la via del vantaggio immediato, del più miope opportunismo e anche, in senso proprio, del piccolo cabotaggio, disperdendosi sulle rotte più disparate pur di sfuggire alle insidie corsare e, soprattutto, alle proprie responsabilità.

Mercanti e armatori della piazza realtina non si risolvevano a prendere atto che, in uno scenario mediterraneo, europeo e mondiale di dura concorrenza tra una pluralità di centri marittimi, non era più possibile (se mai lo fu) fare completo affidamento sul sostegno dello stato – che pure a Venezia non mancò mai –, non tanto a motivo della sua ormai cronica irresolutezza e scarsa incisività, quanto perché era necessario uscire dall’inerte attesa di sovvenzioni e privilegi e assumersi la propria parte di responsabilità nelle scelte d’investimento, nella gestione d’esercizio e nelle decisioni strategiche dell’attività marittimo-commerciale: in breve, occorreva farsi carico di una quota almeno del rischio d’impresa, affrancandosi dalla logica senza prospettive della tutela e dell’assistenzialismo.

La svolta degli anni Cinquanta-Sessanta: restaurazione doganale e pace con i Barbareschi

La liberalizzazione tariffaria e l’istituzione di navi mercantili capaci di autodifesa, che costituivano il fulcro dei provvedimenti del 1736, vennero sottoposte a una profonda revisione nel corso degli anni Cinquanta, per rispondere alla crisi insorta nel commercio marittimo veneziano con la fine della guerra di successione austriaca e con la ripresa in grande stile della guerra da corsa.

La riforma doganale del 1736, che pure restava strutturalmente protezionistica in quanto i notevoli abbattimenti fiscali si rivolgevano alla bandiera nazionale e soprattutto alle navi atte di cui si voleva promuovere l’adozione, venne criticata perché colpiva l’Erario senza migliorare il movimento portuale. Si ripeteva, settant’anni dopo, lo stesso tipo di analisi che portò alla soppressione del primo cosiddetto «portofranco» (1662-1684) – il secondo era, appunto, sempre per «comune e volgar» modo di dire, quello del 1736-1751.

La regolazione del 6 novembre 1751, che entrò in vigore quasi un anno dopo (57), si proponeva di ristabilire le rendite del nuovo stallaggio (quella tra le Quattro dogane mercantili di Venezia adibita alle entrate via mare) suscettibili di non ostacolare il commercio marittimo e le esportazioni nazionali. La scure fiscale si abbatté così sui prodotti destinati ai consumi interni, vittime sacrificali del protezionismo commerciale e industriale e dell’eterna pregiudiziale anti-imposizione diretta della tutt’altro che disinteressata classe dirigente veneziana.

Al rischio che dazi tanto elevati favorissero il contrabbando per via di terra da Genova, Livorno, Ancona e Trieste, si rispose graduando le tariffe a seconda della distanza delle varie province dal più vicino tra quei porti franchi (dai quali Venezia si sentiva virtualmente assediata) (58).

Il tono protezionista venne dato, questa volta, da un aggravio del 10 per cento (considerato alternativo, e non aggiuntivo, al dazio specifico ordinario e perciò applicato come aliquota massima totale) su tutte le merci condotte a Venezia non direttamente da porti e da navi dei luoghi d’origine. Si trattava, peraltro, di una tipica misura di politica doganale discriminatoria ed esclusivista nell’era dei Navigation Acts.

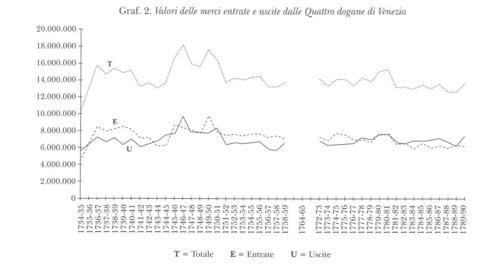

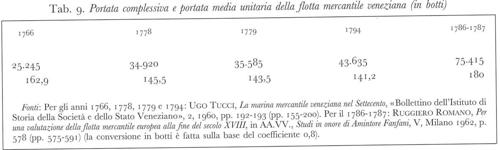

Le serie storiche che qui siamo in grado di presentare, e che abbiamo ricavato da una pluralità di documenti contenuti nel fondo archivistico dei cinque savi alla mercanzia, non sembrano confermare interamente la diagnosi cui pervennero alla metà del secolo gli organi di governo della Serenissima.

Questi assegnavano alle politiche tariffarie un ruolo esorbitante nel determinare le diverse fortune del commercio marittimo. Ma proprio il caso veneziano dimostra con estrema chiarezza che non erano le presunte virtù taumaturgiche (o, al contrario, i difetti catastrofici) delle regolazioni doganali a muovere le congiunture, bensì, come sostiene Ugo Tucci, fattori esogeni di natura occasionale (guerra o pace in Europa, sicurezza o meno della navigazione).

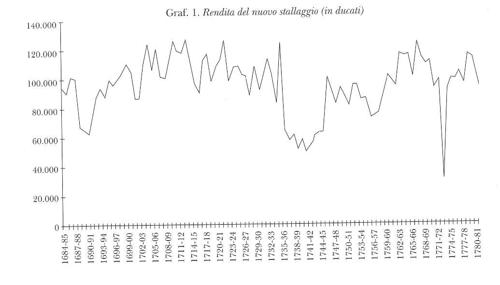

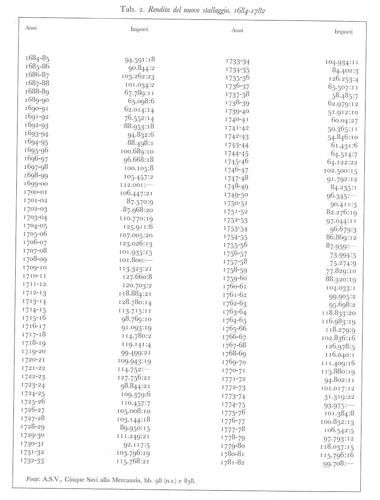

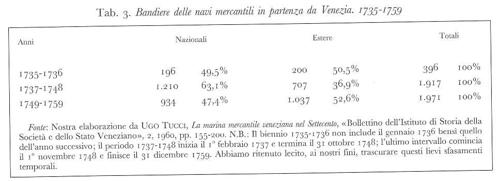

Dalla Tab. 2 Rendita del nuovo stallaggio, si ricava che il gettito della dogana da mar cadde in media dai 103-104 mila ducati annui del decennio precedente la riforma del 1736 ai 59-60 mila del decennio successivo, per effetto della semiliberalizzazione del traffico nazionale e del suo maggior peso nel movimento complessivo della piazza (indicato dalla Tab. 3 Bandiere delle navi mercantili in partenza da Venezia, che mostra come la quota di bastimenti nazionali passò da circa la metà nel biennio 1735-1736 al 64 per cento nel periodo 1735-1748, con ulteriori minori entrate fiscali nonostante l’aumento dei traffici).

Nel 1746-1747, però, senza aspettare la nuova regolazione doganale, nella fase culminante della guerra europea, ci fu un vero e proprio boom del commercio e della marina nazionali, segnalato dall’impennata del nuovo stallaggio (che, nonostante il regime di semi-franchigia per la bandiera veneziana, risalì ai livelli pre-riforma (59)), dell’attività della flotta (che, con 223 partenze, raggiunse e superò il 66 per cento di quelle totali (60)) e della sua consistenza quantitativa e qualitativa (in quello che si può considerare il momento magico delle navi atte (61)).

D’altra parte, se è vero che la regolazione del 1751-1752 impedì da allora in poi(62) all’Erario di scendere ai livelli di sofferenza del periodo 1736-1746, essa non segnò per qualche tempo alcun progresso rispetto all’ultima fase (1746-1751) del regime doganale precedente. Per il resto degli anni Cinquanta si può anzi parlare di ristagno, se non di vera e propria flessione, del gettito doganale (63).

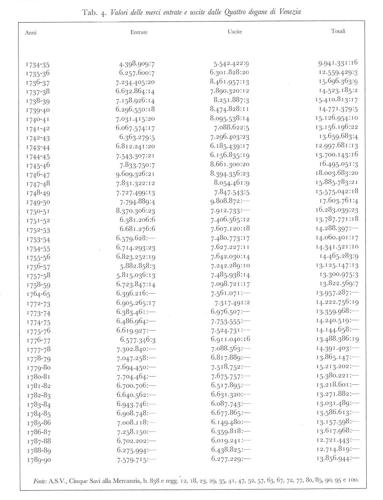

In realtà, il nuovo sistema tariffario, e in particolare l’inasprimento dei dazi di consumo che ne costituiva l’asse portante, determinò, innestandosi sugli elementi negativi esistenti (ritorno delle flotte europee, ripresa della guerra da corsa e crisi delle navi atte), una severa contrazione delle importazioni nazionali. Lo si vede bene dalla Tab. 4 Valori delle merci entrate e uscite dalle Quattro dogane di Vénezia: nuovo stallaggio (o intrada da mar), intrada da terra, uscita ordinaria (da terra e da mar) e fontico (per il traffico con la Germania).

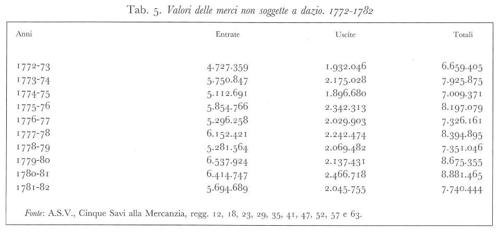

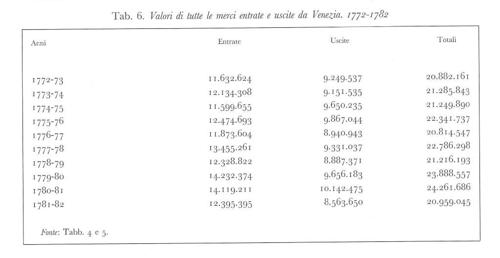

La statistica non include le merci esenti da dazio, delle quali è disponibile soltanto una serie decennale (v. Tab. 5) che non è facile estendere – ci ha provato Giordano Campos – all’intero periodo (che copre oltre mezzo secolo, dal 1734-1735 al 1789-1790, dopodiché i registri doganali cominciano a fornire soltanto le quantità e non più anche i valori) (64).

La tabella 6 riporta quindi il movimento doganale complessivo, utile non soltanto in sé, ma anche per lo studio, che qui ci interessa, dell’ordine di grandezza e delle variazioni del commercio marittimo, perché la quota relativa (l’intero volume di entrata del nuovo stallaggio più le esportazioni marittime incluse nell’uscita ordinaria) è nettamente superiore a quella del commercio terrestre (intero volume dell’intrada da terra, esportazioni terrestri dell’uscita ordinaria e commercio di entrata e uscita del fontico).

Ebbene, il valore totale del traffico registrato dalle Quattro dogane mercantili di Venezia scese mediamente dagli oltre 15 milioni di ducati annui del periodo della semi-liberalizzazione (1736-1751) ai neppure 14 del periodo successivo (1752-1759), con una contrazione del 9 per cento. Ma la contrazione diventa vero e proprio tracollo (17 per cento) se del primo periodo si prende in considerazione soltanto l’ultima fase (1746-1751), caratterizzata da un volume di traffico prossimo ai 17 milioni di ducati all’anno.

Insomma, tra l’ultimo quinquennio del regime tariffario introdotto dalla riforma del 1736, caratterizzato dal boom del commercio marittimo veneziano, e la fase successiva alla regolazione del 1751-1752, segnata da una crisi quasi decennale sia nei volumi di traffico che nelle entrate fiscali, ci fu un passaggio non riducibile a semplici fattori tariffari. Sul ciclo espansivo 1746-1751 agirono in modo convergente gli effetti della guerra europea e della politica delle navi atte. Quest’ultima, in particolare, prolungò l’alta congiuntura di un biennio oltre il ritorno della pace, fino alla recessione del 1751.

Soltanto allorché fu del tutto evidente – sotto la sferza della guerra corsara – che il beneficio dell’autodifesa delle navi mercantili non compensava più il costo necessario per garantirla, ci si adattò a un orizzonte strategicamente più limitato, pensando a salvare almeno i dazi, senza rischiare i capitali. In questa ottica, la regolazione del 1751-1752 fu l’esito di una scelta rinunciataria sia del ceto politico che di quello imprenditoriale, entrambi rassegnati a un ruolo di secondo piano sulla scena del potere marittimo internazionale.

Tuttavia, l’inversione della congiuntura, segnalata dalla secca diminuzione del volume dei traffici, non consentì alla manovra tariffaria di riportare il gettito doganale ai livelli sperati – che per il nuovo stallaggio non potevano non superare i 100 mila ducati, come in epoca precedente alla riforma del 1736 –, in quanto la caduta dei consumi interni, sommandosi alle crescenti difficoltà della marina mercantile veneziana per il ritorno della concorrenza e della pirateria, vanificò i benefici derivanti al fisco dall’aumento dei dazi. A questo punto, non restava altro da fare che dirimere, con la guerra o con la pace, la questione barbaresca.

Sulla congruità delle due soluzioni si fronteggiavano, da molto tempo, due opposti partiti, l’uno preoccupato di far valere le ragioni del prestigio e della fermezza nella condotta internazionale, e perciò propenso all’azione militare, l’altro più pragmaticamente disposto ad affidarsi allo strumento della trattativa. La divergenza non verteva soltanto sui mezzi giudicati più idonei per far cessare l’offesa, ma investiva l’analisi del fenomeno corsaro, nel quale i fautori della via negoziale vedevano l’espressione della disperata miseria di intere popolazioni e non una «costituzionale scelleratezza» da affrontare con «misure di polizia» (65).

La tradizionale capacità di lettura dei fenomeni internazionali, il realismo politico e gli interessi economici del ceto dominante veneziano, in un quadro strategico di ferma neutralità, non potevano non far pendere la bilancia decisamente sull’opzione diplomatica.

Il primo approccio con le reggenze barbaresche venne tentato nel 1753, ma fallì più per l’interessata opposizione degli stati cristiani (Spagna, Santa Sede, Toscana, Regno di Napoli e Francia) che per le pretese della controparte. I contatti vennero ripresi nel 1761, in un quadro internazionale più propizio, e, dopo laboriose e sempre incerte trattative, si conclusero positivamente tra il 1763 e il 1765 con gli accordi di Tunisi, Algeri, Tripoli e Marocco.

In cambio di gravose indennità annue (dai 15 ai 50 mila zecchini) alle varie reggenze barbaresche, Venezia ottenne esenzioni doganali, riconoscimenti giurisdizionali e rispetto della bandiera (la sospirata sicurezza di navigazione).

Come c’era da aspettarsi, la pace non fu così solida da impedire lo scoppio di periodici incidenti, se non di vere e proprie crisi. In occasione della più grave tra queste, nel 1784, la Repubblica sperimentò, con Angelo Emo, l’estrema illusione di vincere la pirateria con una «dimostrazione navale» anziché con misure diplomatiche, pur consegnando alla storia la sua ultima impresa militare, simboleggiata dal fuoco delle batterie galleggianti veneziane contro Tunisi e gli altri centri corsari (66).

Le risposte alla crisi: la qualificazione tecnico-professionale degli uomini di mare

Quando i Veneziani, negli anni Settanta del XVII secolo, raggiunsero la sofferta consapevolezza del carattere non congiunturale della crisi del proprio ruolo marittimo, uno dei primi aspetti ad essere preso in considerazione fu quello dell’istruzione tecnico-professionale dei quadri della flotta.

A quel tempo, la «rendita di posizione» della nautica mediterranea, e veneziana in particolare, che continuava ad esercitarsi sulle famigliari rotte levantine con i metodi e gli strumenti ereditati dai secoli del basso medioevo (bussola, quadrante, astrolabio e balestriglia), appariva ampiamente erosa dai progressi tecnico-scientifici conseguiti da quella atlantica nella dura lotta per l’egemonia su scala mondiale. Il loro grado di precisione era ormai tale che nello stesso mare interno, quanto meno nella sua parte occidentale, non si poteva più prescinderne (67).

Nel 1667 l’Arsenale aveva iniziato a costruire navi a quattro alberi – il nuovo tipo di imbarcazione scaturito dall’evoluzione tecnica dei secoli XVI e XVII – destinate ad affiancarsi alle unità minori (marciliane, tartane, polacche, trabaccoli, pieleghi, checchie) e, soprattutto, alle vecchie galere cui Venezia non volle mai rinunciare, almeno per quanto riguarda l’Armata.

Ma non bastava aggiungere navi di linea alla flotta mercantile: occorreva disporre di capitani e piloti in grado di condurle sulle rotte di Ponente, lontano dai tanti punti di riferimento costieri o insulari dell’Adriatico, dello Ionio e dell’Egeo che consentivano di attardarsi in una sorta di cabotaggio permanente e perfino di trascurare le nuove tecniche di navigazione astronomica.

Per determinare la posizione (latitudine e longitudine) della nave nei lunghi viaggi d’alto mare, negli ampi spazi ove l’esperienza non poteva surrogare la preparazione tecnico-professionale dei comandanti, era necessario saper utilizzare i nuovi strumenti forgiati dalla nautica europea del versante atlantico: il doppio quadrante, o quadrante di Davis, per misurare l’altezza del sole a mezzogiorno; la carta piana, o di Mercatore, per tener conto della curvatura della terra; le tavole di declinazione magnetica, per conoscere gli scarti tra meridiana e ago della bussola; le tavole nautiche, per avere l’esatta indicazione delle distanze, delle maree, delle meridiane ecc., con appendici logaritmiche e trigonometriche (68).

Nel contrastato clima di nuove opportunità offerte dalla fine della guerra di Candia e di crescenti difficoltà prodotte dalla concorrenza europea, Venezia si decise ad aprire il capitolo della qualificazione tecnica e professionale della propria marina.

Il problema non era più circoscrivibile alla formazione dei giovani aristocratici destinati alla carriera marittima, come si era fatto nella prima metà del secolo con l’istituzione di un corso di nautica all’interno dell’Accademia dei nobili alla Giudecca. Sorta nel 1619, questa scuola era riservata ai figli della nobiltà povera di età compresa tra dieci e diciotto anni, poi portati a venti.

La legislazione marittima veneziana assegnava il comando delle unità dell’armata a due nobili, ai quali, dopo quattro anni di servizio, veniva attribuita la carica di sopracomito. Con l’andare del tempo, sempre meno erano i giovani patrizi disposti a prendere la via del mare, tanto che, dopo la pace di Passarowitz (1718), le navi veneziane furono esonerate dall’obbligo di reclutarli. Ma, all’inizio del Seicento, la mancanza di conoscenze teoriche nelle più alte cariche di bordo doveva apparire grave rispetto alle esigenze dei tempi e imbarazzante nei confronti degli ufficiali di rango inferiore (comito, padrone, pilota, ecc.).

Per porre rimedio a questi inconvenienti, si inserì nel programma dell’Accademia, oltre all’istruzione di base (leggere, scrivere e far di conto) e all’educazione umanistica (lettere, retorica e filosofia), anche lo studio di alcuni elementi della scienza nautica. Queste nozioni, tuttavia, non andavano molto al di là della tradizionale «carta da navigar».

Fornita di una fitta rete di raggi e di rombi, essa permetteva di stabilire la giusta direzione, attraverso l’uso della bussola, e di determinare la distanza tra due porti, attraverso l’uso del righello e del compasso (69). Assieme alla bussola, la carta nautica fu alla base della rivoluzione tecnica medievale. I due strumenti erano strettamente collegati: «per seguire, valendosi della bussola, la rotta che congiungeva due punti, la carta sulla quale essi erano stati determinati in base a rilevazioni fatte con tale strumento serviva nel modo migliore» (70). L’affermarsi della navigazione astronomica arricchì la cartografia marittima di nuovi segni convenzionali, come i meridiani e i paralleli, che permettevano di determinare la posizione della nave. Ma nel Mediterraneo, e specialmente a Venezia, le carte «levate alla bussola» continuarono ad essere preferite fino all’aprirsi del XVIII secolo (71).

Il governo veneziano era ancora convinto che l’abilitazione alle funzioni di comando dovesse venire più dall’esperienza diretta che da un serio e aggiornato percorso formativo. I principali limiti di questo primo tentativo di istruzione nautica risiedevano perciò nel carattere particolarmente ristretto dell’utenza e nel rigido conservatorismo del progetto educativo. Attivato nel 1635 con l’incarico al capitano Francesco Natta, il corso all’interno dell’Accademia si interruppe con la morte del maestro nel 1654. Fu ripreso un secolo più tardi, nel 1750, dal capitano Giovanni Siron, che lo prestò fino al 1766 nel tempo (due giorni la settimana) che gli lasciava libero la Scuola nautica di recente istituzione (72).

Anche il nuovo ciclo di insegnamento in Accademia fu impostato secondo un indirizzo eminentemente pratico, con le consuete applicazioni tecniche sulla bussola, sulla carta geografica, sulla manovra, sulla segnaletica e sulle costruzioni navali, con il supporto di elementari nozioni di geometria, trigonometria e sfera, «applicate pur queste all’uso della navigazione pratica» (73).

Questa scelta confermava, a metà Settecento, l’estemporanea propensione veneziana a un’istruzione tecnico-professionale spoglia di ogni finalità formativa e di ogni contenuto scientifico, nella rassegnata convinzione che la «nuda teoria» fosse ormai inutile per la marina nazionale, «rarissimo essendo il caso d’esercitarla» (74).

Nel 1782, il riordinamento dell’Accademia portò, nel quadro di un generale riflusso conservatore, all’eliminazione di ogni spunto utilitario e antiretorico nel progetto educativo e alla conseguente soppressione della cattedra di nautica (75).

Finiva così, assieme ai pur cauti tentativi di riforma che agitarono la società e lo stato veneziano nella seconda metà del Settecento anche in materia scolastica (76), l’esperienza di un corso di formazione professionale all’interno di un collegio per giovani aristocratici. Del resto, la figura del patrizio veneziano mercante e navigatore non esisteva più da tempo: non a caso, pur lasciando meno spazio agli individui che ai movimenti reali, senza trascurare il ruolo dei diversi gruppi sociali, specialmente della nobiltà, nelle vicende economiche, la nostra storia (quella che stiamo scrivendo) è praticamente muta sull’argomento. L’antico ceto dominante, già prima che iniziasse l’ultimo secolo di vita della Repubblica, aveva ormai cancellato la carriera marittima dal proprio orizzonte economico, culturale ed esistenziale.

Negli anni immediatamente successivi alla guerra di Candia, quando Venezia dovette aprire gli occhi sul carattere strutturale del proprio declino marittimo e tentare di rispondervi a partire dal punto della riqualificazione tecnico-professionale della flotta, la questione non poteva più essere riproposta nei troppo angusti limiti (sia sociali che educativi) del corso di nautica in Accademia.

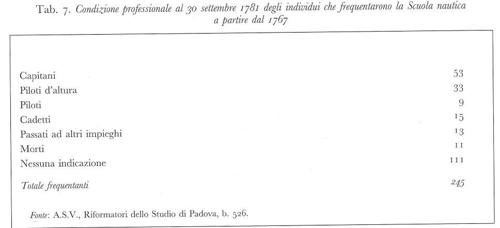

Se il problema della formazione e dell’avviamento professionale dei giovani aristocratici stava risolvendosi per autoconsunzione, così non era per l’ufficialità di bordo e la marinarezza nel suo insieme. Per rimediare alla pratica, a seconda dei casi indecorosa o pericolosa, di ricorrere a piloti stranieri o inesperti, occorreva aprire «una scuola per istruir li sudditi nell’arte del navigare» (77). Con questa secca dichiarazione d’intenti, il senato apriva nel gennaio del 1672 un capitolo lungo e tormentato, che si realizzerà soltanto a Settecento assai inoltrato: quello dell’istituzione di una vera e propria Scuola nautica nella Serenissima. Un capitolo emblematico del profondo divario esistente a Venezia tra astratta volontà politica e reale capacità operativa.

L’idea del magistrato all’armar, incaricato con il reggimento all’Arsenal di eseguire la delibera di massima, fu di articolare la Scuola in due sezioni, una nella Dominante, con due maestri, l’altra nel Levante suddito, con uno (78). Ma l’iniziativa non venne dagli organi di governo, bensì da un fiammingo residente a Venezia, Giovanni Clare, che si offrì, nel 1673, di «ritrovar due soggetti di paese estero, peritissimi in tal professione», da utilizzare come maestri sotto la sua personale supervisione (79).

Il programma educativo restava ancorato alla nautica tradizionale e ai suoi strumenti canonici: bussola, carta da navigar, compasso e balestriglia. Tuttavia, il progetto del fiammingo non fallì per i suoi limiti intrinseci – non contemplava, tra l’altro, che una sola sezione, quella centrale –, quanto piuttosto per i problemi di copertura delle spese d’esercizio (pur rigidamente circoscritte ai soli aspetti retributivi degli insegnanti e del soprintendente). Approvato dal senato nel settembre 1680, non poté realizzarsi per l’impossibilità di avvalersi dei fondi della Scuola di S. Nicolò de’ marinari, l’istituto di assistenza e previdenza degli uomini di mare, che era stato indicato come ente finanziatore e che risultava invece appena in grado di sostenere le proprie spese.

Non era ancora maturo il concetto che vede la scuola come servizio pubblico di interesse generale, da finanziare con imposte pagate da tutti in rapporto alla personale capacità contributiva, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio stesso. Si insisteva in una visione dell’istruzione come servizio per i diretti interessati, che dovevano perciò sopportarne (come categoria) l’intero peso economico. Se, dunque, il tentativo di collegare il funzionamento della Scuola nautica ai contributi della fraglia dei marinai è storicamente comprensibile, meno logica appare l’insistenza del governo veneziano su una soluzione rivelatasi subito impraticabile (80).

L’interesse per la formazione tecnico-professionale della gente di mare si riaccese nei primi anni del Settecento, inducendo il senato a rinnovare l’ordine di erezione della Scuola nautica, ma l’unico risultato del nuovo decreto fu la riforma della confraternita di S. Nicolò, considerata propedeutica a quell’istituzione (81). Essa venne attuata tra il 1704 e il 1710 con l’apertura dell’ingresso (dapprima riservato) e il risanamento amministrativo dell’ente. Il suo bilancio dava ora un avanzo di circa 400 ducati annui, sufficiente a retribuire uno solo dei tre maestri: per la necessaria integrazione finanziaria si contava sul... «mecenatismo del senato» (82).

Con l’attenuarsi delle difficoltà economiche vennero in primo piano i problemi didattico-organizzativi, a partire dal reclutamento degli insegnanti. Trovare a Venezia tre soggetti che unissero la conoscenza teorica all’esperienza pratica non era facile, per gli stessi motivi per cui si voleva istituire la Scuola nautica: la bassa qualificazione di capitani e piloti. Il senato, che non ignorava il problema, ordinò di estendere «alla parte di Ponente» la ricerca dei maestri e mobilitò in tal senso gli ambasciatori veneti in Olanda e Inghilterra (83). Dieci anni dopo, nel 1720, la questione del reclutamento degli insegnanti era ancora aperta e nemmeno la decisione di affiancare i riformatori dello Studio di Padova al magistrato all’armar risultò efficace, anche se coinvolse in modo valido e duraturo quella magistratura universitaria nella gestione educativa della Scuola nautica (84). Passarono così altri vent’anni di tentativi fiacchi e inconcludenti, durante i quali, peraltro, venne aperta la sezione distaccata di Corfù.

Ultima base marittima dopo la perdita di Candia, la maggiore delle isole Ionie ospitava nel suo porto fortificato la flotta militare veneziana e costituiva perciò la sede naturale della Scuola nautica nel Levante. Affidata nel 1734 al maestro Francesco Bronza, esperto capitano perastino al servizio della Repubblica, funzionò ininterrottamente fino al 1748 (85).

La situazione si sbloccò nella Dominante soltanto alla fine degli anni Trenta, con la nomina a maestro del capitano Giovanni Siron e con l’entrata in scena del ceto mercantile.

Nato a Venezia, Siron aveva svolto un lungo tirocinio sui mari di Ponente alto, compiendo anche diverse traversate atlantiche. Nel 1739, al momento dell’incarico, era capitano di rispetto della marina di San Marco (86).