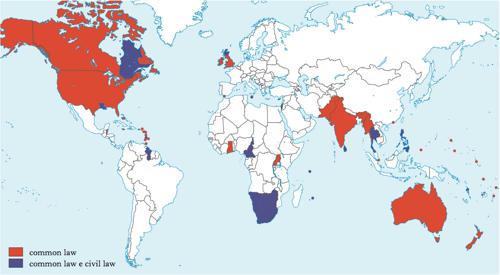

common law

common law

Sistema giuridico dei Paesi anglo-americani caratterizzato dal ruolo rilevante svolto dalla giurisprudenza nel definire il sistema delle regole. Come mostrato dagli studi economici di A. Shleifer dell’Università di Harvard, la c. l. presenta, rispetto ai sistemi della civil l., una migliore capacità di adeguarsi alle mutevoli circostanze dell’evoluzione economica.

Cenni storici

Il sistema moderno della c. l. emerse nel corso del 17° sec., quando l’Inghilterra fu tormentata da una lunga guerra civile tra la monarchia, che voleva garantirsi l’assolutismo, e il Parlamento, che uscì vittorioso grazie anche al sostegno dei giuristi. I c. lawyers sostennero con successo l’indipendenza dei giudici dal re e la stabilità nella loro carica. Da quel momento la c. l. divenne un importante strumento di tutela del cittadino rispetto alle prerogative assolutistiche del re.

Il principio del precedente vincolante

Nel corso dell’Ottocento fu definito in Inghilterra un sistema giudiziario su 3 livelli di istanze e si crearono le basi per accogliere la moderna teoria del precedente, nota come principio dello stare decisis («rimanere su quanto deciso»). In base a tale principio, le decisioni rese dalle corti superiori in un precedente caso analogo sono considerate vincolanti per i giudici delle corti inferiori, e la parte vincolante di una risoluzione precedente è rappresentata dalla ratio decidendi (il fondamento della decisione), che viene individuata non già dai giudici che si occupano del caso, ma da quelli che devono stabilire se la decisione costituisce un precedente per essi; la natura di precedente viene riconosciuta quando i fatti rilevanti del caso anteriore sono gli stessi rilevanti nel caso attualmente in decisione.

Negli Stati Uniti lo stare decisis è considerato dai giudici non tanto come una regola giuridica da seguire in ogni caso, ma come principio di policy, dettato cioè da motivi di giustizia e di convenienza. Pertanto, qualora si presentino ragioni sostanziali atte a giustificare una soluzione diversa per i casi successivi, il precedente, sebbene teoricamente applicabile, può essere distinto, modificato, o addirittura eliminato. Tale potere dei giudici è espressione del fatto che nei Paesi della c. l. lo sviluppo organico e moderno del diritto è affidato non già alla dottrina (come nei Paesi della civil l.), ma alla responsabilità dei giudici e della giurisprudenza. Di conseguenza, il modo di ragionare del giudice angloamericano diverge da quello adottato nei Paesi della civil l.; ricorrendo al metodo induttivo, egli prende in considerazione i singoli precedenti che gli vengono sottoposti dagli avvocati delle parti in causa, traendone le soluzioni per risolvere singoli casi concreti. Nell’interpretazione della legge l’intervento del legislatore è fortemente limitato: qualora si discosti dal c. l., la legge scritta (statute l.) viene ad assumere un carattere del tutto eccezionale, e deve pertanto essere interpretata in modo restrittivo. A differenza di quanto accade nei Paesi della civil l., la legge scritta ricopre quindi un ruolo secondario nel sistema delle fonti.