concentrazione

concentrazione

Distribuzione più o meno accentrata di una risorsa acquisita o naturale (capitale umano, reddito, ricchezza ecc.), nell’ambito di una popolazione (abitanti, ma anche imprese), ovvero localizzazione più o meno dispersa su un territorio, delle unità produttive, o ancora numerosità delle dotazioni o delle aziende in un settore.

La c. territoriale rileva la distribuzione dell’attività economica su una zona geografica (continenti, Stati, regioni, aree specifiche ecc.) e permette di studiare la specializzazione produttiva nelle diverse aree, con eventuali fenomeni di saturazione del territorio o di deindustrializzazione.

La concentrazione dei redditi

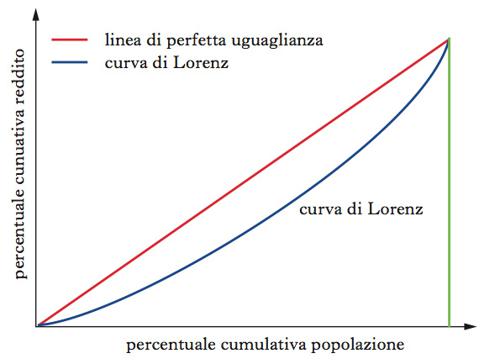

La c. dei redditi si verifica quando una percentuale elevata del PIL è detenuta da una percentuale molto piccola della popolazione. Organismi internazionali, quali la Banca Mondiale, hanno tra i loro obiettivi anche quello di ridurre le diseguaglianze di reddito all’interno di una nazione. Per misurare la c. dei redditi si utilizzano due parametri: l’indice di Gini (➔ Gini, indice di) e la curva di Lorenz (➔ Lorenz, curva di). Il primo viene usato per descrivere il grado di diseguaglianza nella distribuzione dei redditi di un Paese; esso assume valore 1 in caso di massima c. (tutta la ricchezza di uno Stato appartiene a una sola persona) e valore 0 in caso di perfetta distribuzione (tutti i cittadini hanno lo stesso reddito pro capite). I dati pubblicati dalle Nazioni Unite nel 2008, per 133 Paesi, registrano un valore mediano dell’indice di Gini pari a 0,388. L’Italia al 37° posto nella graduatoria, ha un valore pari a 0,33. Utilizzata, in economia, come misura della diseguaglianza sociale, la curva di Lorenz è una rappresentazione grafica della funzione di distribuzione cumulativa del reddito. La curva ha 2 assi: l’asse X rappresenta la percentuale cumulativa della popolazione e l’asse Y la percentuale cumulativa del reddito. Viene poi tracciata una retta, con inclinazione a 45°, chiamata ‘linea di perfetta uguaglianza’, in quanto rappresenta la distribuzione ipotetica di una perfetta uguaglianza, dove ognuno possiede lo stesso reddito (il 10% della popolazione ha il 10% del reddito; il 40% della popolazione ha il 40% del reddito e così via). All’opposto, una distribuzione di diseguaglianza perfetta sarebbe quella in cui una sola persona dispone di tutto il reddito e gli altri non possiedono nulla. La curva sarebbe y=0 per ogni x<100%, e y=100% quando si raggiunge l’ultima persona che possiede tutto il reddito. Questa curva è chiamata ‘linea di perfetta diseguaglianza’ ed è una linea verticale che parte dall’ultimo valore dell’asse X. Tra questi estremi si colloca la curva di Lorenz. Tanto più la curva è piatta e vicina alla retta con inclinazione di 45°, tanto più si ha uguaglianza nella distribuzione. Tanto più la curva si allontana da essa, formando una ‘pancia’, tanto più si accentuano le diseguaglianze nella distribuzione dei redditi.

La concentrazione nell’economia industriale

La c. delle imprese di un settore si studia con riferimento ai fattori produttivi, alla produzione (in quantità o valore) e alle quote di mercato, alla localizzazione sul territorio, al numero degli addetti o ai capitali investiti. Si distingue tra: c. orizzontale se si integrano tra loro imprese che appartengono allo stesso stadio di una filiera produttiva; c. verticale se si integrano aziende che operano a diversi stadi della filiera, a monte e a valle; c. laterale o trasversale se l’integrazione avviene allo stesso stadio, tra diversi settori o, simultaneamente, tra diversi stadi e settori. La c. industriale si misura principalmente con l’indice di Herfindahl-Hirschman (➔ Herfindahl-Hirschman, indice di), operando la sommatoria dei quadrati di tutte le quote di mercato delle imprese del settore. In caso di monopolio, l’indice ha valore 1. Il processo di c. mira a ridurre il costo medio di produzione, ad attenuare o eliminare la concorrenza, a conquistare il controllo dei mercati delle materie prime o dei prodotti intermedi e a eliminare intermediari.

Un’impresa che, a seguito di fusione o acquisizione, raggiunge un’elevata c. all’interno di un settore (mercato rilevante) potrebbe abusare di tale asimmetria, ai danni delle imprese concorrenti o dei consumatori. Per questo motivo, dalla fine del 19° sec., lo Stato ha sempre regolamentato e controllato la c. industriale. Nel 1890, negli Stati Uniti venne approvato lo Sherman Antitrust Act, la cui seconda sezione è indirizzata a punire la condotta o il tentativo di monopolizzazione, conseguente a un’accresciuta c. di potere sul mercato da parte di un’impresa. Esattamente un secolo dopo, anche l’Italia si è dotata di una propria normativa antitrust, con la l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), di cui l’art.3 è relativo all’abuso di posizione dominante (➔), mentre gli art. 5 e 6 sono relativi alla concentrazione. In particolare, l’art. 6 (Divieto delle operazioni di c. restrittive della libertà di concorrenza) recita: «Nei riguardi delle operazioni di concentrazione …, l’autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza».