Sahara, crocevia di tensioni: alla ricerca di un equilibrio

Il Sahara appare oggi come una gigantesca bolla geopolitica, alimentata da spinte molteplici: politiche, economiche, umanitarie, terroristiche, emergenziali. Fortemente disomogenee per origine, natura, portata, queste spinte incrociano i tradizionali interessi strategici verso le risorse minerarie del grande deserto: petrolio e gas naturale, fosfati, uranio. Vecchie e nuove dinamiche si influenzano reciprocamente nel contatto sahariano, dando luogo a nuove fermentazioni transnazionali che si diffondono in uno spazio immenso, dall’Atlante al Capo Guardafui e dal Golfo della Sirte al Bacino del Congo.

Primavere nordafricane: verso nuove stagioni in Tunisia e in Egitto

Interfaccia tra il Sahara e l’Europa, il Nord Africa rappresenta un borderscape anfibio, una fascia dove si interpenetrano linee di giunzione e di frattura. È qui che sono fiorite nel 2011, dopo una più o meno lunga gestazione, quelle che vengono usualmente chiamate ‘Primavere arabe’, un’espressione che tende a svalutare l’apporto fisico, intellettuale e politico che a esse hanno dato le minoranze culturali: copti, in Egitto; berberi in Libia e Tunisia. Le ‘Primavere’ sono state un fattore geopolitico non solo di risonanza mondiale, ma di importanza epocale. Legate certo alle ‘rivoluzioni’ che hanno generato, ma altresì ai processi di lunga durata che hanno innescato.

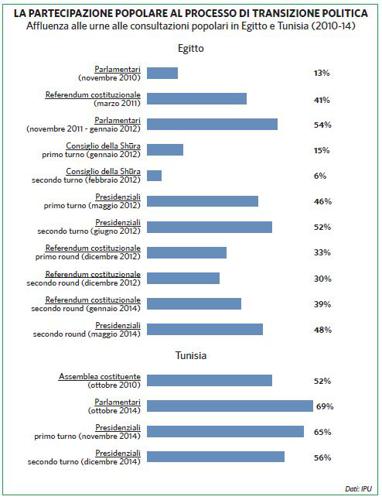

La ‘Primavera’ tunisina è stata la prima a sbocciare e resta probabilmente quella più densa di esiti durevoli, concernenti in specie la connessione tra mobilitazione sociale e dinamiche politiche. Conosciamo lo scenario e tutti ricordano i grandi rimescolamenti di carte che hanno alimentato la rivoluzione dei gelsomini. Di là dalla subitanea fuga di Ben Ali e dallo smantellamento delle filiere predatorie che facevano capo a lui e alla sua vorace famiglia, va ricordata come dato strutturale della ‘Primavera’ l’irruzione di nuovi attori sulla scena politica. Le donne e i giovani, prima di tutto, con i loro entusiasmi, le loro culture, i loro linguaggi, ma anche con la loro tenacia e le loro istanze specifiche. Restano memorabili le lotte delle donne contro il tentativo islamista di reintrodurre nella legislazione tunisina il principio della subordinazione femminile all’universo maschile. Attori primari diventano il bled – cioè le genti della campagna – e le classi tradizionalmente marginalizzate che si saldano alle borghesie urbane, ne temperano le paure, ne accelerano l’adesione al nuovo che si affaccia sulla scena sociale. Infine, e non certo per importanza, la cosiddetta società civile e in primo luogo i sindacati. La potente centrale Ugtt (Union Générale Tunisienne du Travail) ha giocato un ruolo importante che continua a svolgere ancor oggi – e anzi oggi più che mai – nella fase di smarrimento istituzionale seguita alla crisi di gennaio 2014. Queste pur rapide connotazioni ci raccontano la storia di una quadruplice aspirazione ‘primaverile’: verso la democrazia e il pluralismo politico; verso la cittadinanza inclusiva, fondata su una solida cultura – anche istituzionale – dei diritti; verso uno sviluppo economico forte e partecipato, garante di equità sia dal punto di vista sociale che territoriale; infine, verso la trasparenza e l’accountability nella gestione della cosa pubblica. Se queste erano le linfe che avevano nutrito la rivoluzione, il motivo dominante della transizione è stato tuttavia gradatamente identificato nella prova di governo dell’islamismo politico. Ciò fa seguito alle elezioni del 2011, con le quali il partito islamista Ennahda conquista la maggioranza relativa dei seggi (37%) nell’Assemblea nazionale costituente sotto la guida del suo presidente e leader incontestato Rachid Gannouchi. L’asse dell’attenzione e delle preoccupazioni, anche internazionali, si sposta dunque verso l’attitudine culturale e le capacità tecniche dell’islamismo politico ad assicurare la governance di un paese in forte slancio come la Tunisia.

Ennahda, con gli alleati della ‘troika’ (Congrès pour la République ed Ettakatol), fa le sue prove di governo alquanto deludenti se si guardano le aspirazioni ‘primaverili’, sia sul piano economico che istituzionale. Gli ondeggiamenti sui diritti fondamentali, il ruolo della religione negli ordinamenti giuridici, la politica estera, unitamente alla scarsa capacità di elaborare una vera strategia securitaria, indeboliscono progressivamente il profilo politico di Ennahda. Dopo le esperienze di governo a guida islamista (Hamadi Jebali, Ali Laarayedh) si insedia il governo tecnocratico di Mehdi Jomaa a seguito dell’approvazione della Costituzione da parte dell’Anc. Frutto di un buon accordo, che testimonia l’apertura dell’islamismo politico tunisino come pure le capacità negoziali dei partiti di opposizione e l’influenza che la società civile e i movimenti ‘repubblicani’ hanno saputo esercitare sull’Anc, la Costituzione afferma alcuni principi fondamentali in materia religiosa, ma stabilisce importanti punti fermi dell’architettura politico-istituzionale. È vero che l’Islam è la religione della Tunisia, così come «l’arabo è la sua lingua e la Repubblica il suo regime» (art. 1), ma è vero altresì che la Tunisia è uno Stato «a carattere civile, basato sulla cittadinanza, la democrazia, il primato del diritto» (art. 2). È certamente degno di nota che tra le fonti del diritto non si faccia menzione della sharia, un’esigenza forte degli islamisti; che sia assicurato un certo equilibrio tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, con la creazione, tra l’altro, di una Corte costituzionale ed un sistema di autorità costituzionali di regolazione; infine che venga statuita la parità di genere e garantita la rappresentanza delle donne nei consessi elettivi.

A fine ottobre, il paese dà avvio, con le legislative, al processo elettorale che va a concludersi con l’elezione presidenziale, a novembre o a dicembre, in caso di ballottaggio. I risultati sono stati accettati da tutti i contendenti, senza contestazione alcuna: e ciò è assai incoraggiante. Essi mostrano, come era prevedibile, un arretramento di Ennahda (che resta il secondo partito, con 69 seggi su 217) e la vittoria del principale partito di opposizione, Nidaa Tounes (85 seggi), il cui leader Béji Caïd Essebsi appare come il probabile candidato vincente alle prossime elezioni presidenziali. Tre preoccupazioni principali andranno a definire il quadro geopolitico tunisino nei prossimi anni. La prima riguarda le condizioni di governabilità, con opzioni che oscillano tra una ‘grande coalizione’ tra i due partiti maggiori o un ruolo di guida dell’opposizione per Ennahda. La seconda preoccupazione riguarda l’economia. Invero, la lotta politica che ha preparato e accompagnato le elezioni, si è nutrita più di proclami che di programmi. E mentre l’economia è in caduta libera, le grandi aspirazioni della rivoluzione sono come dimenticate. Incombe, infine, il rischio di una recrudescenza dell’islamismo radicale, con accentuate pulsioni jihadiste, a cui la Tunisia sembra incapace per ora di rispondere efficacemente.

Per molti aspetti la vicenda egiziana ricalca quella tunisina nella prima fase, per poi discostarsene radicalmente nella seconda. In Egitto come in Tunisia, gli uomini che incarnano il regime contestato – Mubarak e, rispettivamente, Ben Ali – lasciano rapidamente il campo. Allo stesso modo, né in Egitto né in Tunisia, gli apparati dello stato, particolarmente quelli securitari e repressivi, vengono smantellati. La Fratellanza musulmana, che non piace agli Usa, a Israele, all’Arabia Saudita, vince le elezioni del 2012 e domina l’Assemblea insieme al partito salafita al Nour con quasi tre quarti dei seggi. Mohamed Morsi, leader della Fratellanza, ascende alla presidenza della Repubblica qualche mese più tardi. Alla prova del governo, tuttavia, l’islamismo politico si mostra incapace di prendere in carico le istanze sociali che avevano fatto sbocciare la ‘Primavera’. A nulla servono le manifestazioni di piazza, proprio in quella Tahrir che già era stata luogo-simbolo della rivoluzione. Il dibattito politico si avvita sull’elaborazione della Carta costituzionale. Lo sviluppo equo e territorialmente equilibrato tarda ad essere messo in cantiere. Le politiche economiche sono sempre rinviate a un momento successivo, che però non verrà mai. Nasce il movimento di opposizione Tamarrod. Aumenta la tensione in seno a una popolazione di 85 milioni di persone che vivono ammassati in un ridotto spazio tra la valle del Nilo e la cimosa mediterranea. In parallelo, cresce la frustrazione dei giovani, che pure erano stati il ferro di lancia della rivoluzione e che sono praticamente ignorati dal potere islamista.

Diversamente che a Tunisi, dove giocano le capacità di apertura di Ennahda, la politica al Cairo, condizionata dalle rigidità dei Fratelli musulmani, non riesce a trovare un compromesso. Ed è a questo punto che l’esercito interviene (luglio 2013), destituendo con un golpe il presidente Mursi, sospendendo la costituzione e imprigionando la leadership islamista. Seguendo una consolidata tradizione dell’Egitto repubblicano – da Naguib e Nasser passando per Sadat e Mubarak – i militari assumono dunque il potere con l’intento di chiudere con i Fratelli musulmani un conto aperto sin dal 1952. Il golpe è favorito da circostanze importanti. Sul piano interno, diversamente dalla Tunisia, mancano quelle istituzioni civili e sindacali capaci di fare argine con i poteri costituiti contro le aspirazioni dei militari. Sul piano internazionale, la pressione dell’Arabia Saudita – decisamente ostile alla Fratellanza musulmana – favorisce la decisione dell’esercito.

Dopo il referendum sulla nuova Costituzione voluta dal governo militare (gennaio 2014), l’elezione del generale golpista Abdel Fattah al-Sisi (giugno 2014) era in certa misura scontata. Il nuovo presidente si presenta come un restauratore della democrazia e sviluppa due linee politiche forti. La prima si riassume nella lotta a tutto campo contro l’islamismo, considerato non solo nelle sue fazioni jihadiste dunque, ma in tutte le sue declinazioni. La seconda si incentra sullo sviluppo economico, ma senza grandi idee, dal momento che riprende per l’essenziale vecchi piani già in circolazione al tempo di Mubarak ed incentrati sul raddoppio del Canale di Suez.

La turbina libica

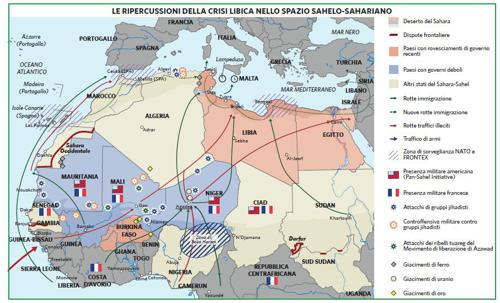

Ben più drammatica e, alla scala africana, carica di conseguenze geopolitiche, appare la vicenda libica. Nella caduta del regime di Gheddafi riveste un ruolo cruciale l’intervento militare straniero – francese dapprima, quindi americano e britannico, infine una vasta coalizione a guida Nato. La morte del colonnello nell’ottobre del 2011, se da una parte chiude un’epoca, dall’altra innesca due grandi dinamiche, entrambe segnate dalla violenza: una interna, l’altra transnazionale

L’evoluzione interna conosce, anche qui, due grandi tappe. Una, immediatamente post-gheddafiana, è caratterizzata dalla misura delle capacità di combattimento dei diversi gruppi che hanno partecipato alla sconfitta del Colonnello. I rapporti di forza si misurano sul terreno, in un mosaico geografico di ‘piccole guerre’, mosse da obiettivi diversi e oltretutto mutevoli nel corso del tempo: controllo territoriale dell’economia degli idrocarburi (infrastrutture petrolifere, raffinerie, oleodotti) e dei traffici criminali, piccoli e grandi, marittimi e transahariani (immigrazione clandestina, contrabbando, armi, droga, filiere corruttive che attraversano tutti i gangli della vita pubblica). Sulla scena libica si affrontano dunque gruppi di potere, dotati ognuno di un proprio braccio armato, connotati da due livelli di appartenenza, se così possiamo schematizzare. Da una parte, quelli che seguono la linea di frattura etno-tribale e regionale: milizie di Misurata, di Zintan, di Warshfana; milizie berbere, tuareg, tubu. A un livello superiore queste milizie, pur conservando una grande autonomia nei moventi e nelle tattiche di combattimento, si connotano per la loro appartenenza al movimento ‘islamista’ oppure ‘nazionalista’. Secondo questo vocabolario ancora incerto, si qualificherebbero ‘islamiste’ Ansar al-Sharia Libya, Dar Libya, e al-Qaida, quest’ultima frammentata in varie sigle comprendenti formazioni in rotta dall’Azawad maliano di cui parleremo. Tali milizie sono più o meno apertamente appoggiate o avversate, secondo gli obiettivi di terreno da raggiungere, dalle milizie etno-tribali e regionali, le quali perciò diventano esse stesse islamiste o, rispettivamente, nazionaliste. Questo schema linguistico-interpretativo fa sì che le milizie ‘islamiche’ siano divenute islamiste e poi, insensibilmente e indiscriminatamente, ‘terroristiche’ nella visione dei media internazionali, con adesione al modello della war on terror. E ciò, anche quando la congiunzione degli uni e degli altri passava attraverso una unità circostanziale, per cogliere certi obiettivi di terreno, senza con ciò prefigurare alleanze strategiche né, tantomeno, politiche.

È su questo sfondo che matura la ‘seconda fase’ dell’evoluzione interna libica, il cui evento-soglia è rappresentato dal lancio della ‘Operazione Dignità’ da parte del discusso generale Khalifa Haftar (maggio 2014), antico sodale di Gheddafi e comandante in capo degli eserciti libici al tempo dell’invasione del Ciad, oggi formalmente in pensione. Ad essa, sono seguite le elezioni della Camera dei Rappresentanti (giugno 2014). Al contrario del vecchio Cgn (Congresso generale nazionale), dominato dagli islamisti, il nuovo parlamento ha un orientamento ‘nazionalista’, secondo il linguaggio succitato. Si vengono a fronteggiare due istanze legislative e, di riflesso, due governi antagonisti. Da un lato, il Cgn, che rifiuta di sciogliersi, appoggiato dalle milizie ‘islamiche’ e particolarmente dai misuratini che in luglio lanciano la vittoriosa operazione ‘Alba della Libia’ (Fajr Lybya) per la riconquista dell’aeroporto di Tripoli, fino ad allora sotto il controllo delle brigate di Zintan. Dall’altra parte, le autorità uscite dalle elezioni sono riconosciute come uniche istanze legittime dalla comunità internazionale, e risiedono a Tobruk sotto la protezione Haftar. Questo autentico signore della guerra si fa paladino della restaurazione legalitaria, arruolando chiunque sotto i suoi vessilli, ex gheddafiani compresi.

Sullo sfondo di questa situazione caotica sia sotto il profilo militare che politico, si disegna una dimensione internazionale della crisi libica. Si nota anzitutto come l’intervento del generale Haftar si sviluppi in parallelo con interventi stranieri, per ora principalmente in Cirenaica, dove sono in massima parte impegnate le forze del generale. Egitto ed Emirati Arabi Uniti appoggiano fino all’esecuzione di bombardamenti diretti, le forze ‘nazionali’; Qatar, Sudan e Turchia, dal loro canto, appoggerebbero le fazioni ‘islamiste’. I bombardamenti sono ovviamente negati dai paesi interessati. Dal suo canto l’Algeria sviluppa una consapevolezza crescente dei pericoli che la polveriera libica rischia di far correre alla regione e, memore della sua lunga battaglia contro il terrorismo, sta rivedendo le sue posizioni in tema di politiche securitarie, cosa che prelude a un ruolo più attivo già manifesto nella crisi dell’Azawad. In una visione più globale, la comunità internazionale prende atto della pericolosità della situazione, dopo un periodo – durato fino alle elezioni di giugno – nel quale non veniva dedicata grande attenzione alle cose libiche. Le Nazioni Unite tentano di favorire un ‘dialogo nazionale’, cercando di uscire dalle secche della ‘guerra al terrorismo’. Finora però la mediazione dell’inviato speciale dell’Un Bernardino Leòn deve accontentarsi di una timida riunione a Ghadames tra rappresentanti dei due parlamenti (settembre 2014). Ma vi sono aspetti dell’internazionalizzazione della crisi libica che si colgono più a sud, in Mali e oltre.

L’Azawad e lo spread sahelo-equatoriale

Intanto, il temoust tuareg si incendia. Creato nell’ottobre del 2011, il Mnla (Mouvement National de Libération de l’Azawad) è un figlio putativo della caduta di Gheddafi, al quale i tuareg avevano creduto di dover portare il loro soccorso armato, affabulati probabilmente da chissà quale altra promessa mirabolante del Colonnello circa un futuro stato imajeghan. Di nuovo, dunque, i venti di guerra spazzano i deserti, i tinariwen, con una violenza antica, ma questa volta il loro soffio è confuso: alle rivendicazioni degli ‘uomini blu’, si mescolano le fermentazioni dei movimenti jihadisti e gli interessi corporati dei trafficanti d’ogni risma. I combattenti tuareg tornano a casa con un po’ di soldi, ma carichi di armi e di esperienza di guerra. La loro analisi strategica è fin troppo elementare: forti sul terreno, con un’armata maliana inesistente nell’Azawad e l’inanità politica di Bamako al culmine. Inoltre, ma fatto non secondario, siamo gli unici che possono tentare di arginare i poteri criminali (droga, hashish, sigarette, migrazione clandestina, armi, rapimenti) e di tenere in qualche modo a bada i terroristi dell’Aqim. E ciò, qualche simpatia internazionale dovrebbe pure assicurarla. Già, i poteri criminali e terroristici, raccolti sotto due sigle maggiori: l’Aqim (al-Qaida nel Maghreb islamico), il ben noto gruppo salafita, costola del jihadismo algerino sconfitto ma mai morto; e il Mujao (Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest) una dissidenza Aqim dice qualcuno, ma più verosimilmente una federazione dei gruppi criminali che si danno coloriture islamiste integrando combattenti provenienti dai quattro angoli del mondo, ma soprattutto elementi provenienti dal nigeriano Boko Haram, dai mauritani Ansar Allah Almuribitun e Tawhid wal-jihad, e, fatto assai inquietante, dai campi sahrawi del Sahara Occidentale. A queste sigle, si aggiunge il gruppo più ambiguo e allo stesso tempo più strategico di tutti: Ansar al-Din, che è un movimento al tempo stesso tuareg e islamista. Il suo capo carismatico è il ben noto Iyad ag-Ghali, già leader indipendentista, mediatore nei rapimenti sahariani, diplomatico maliano. Spinto alla creazione del suo movimento salafita con connotazioni wahhabite in seguito all’isolamento in cui il suo stesso popolo lo aveva costretto a causa delle sue molte facce.

Dunque la questione tuareg si trasforma in qualcosa di diverso e più complesso. Di fronte alla crescente capacità offensiva dei gruppi narco-terroristi, il più volte dichiarato interventismo francese si concreta nell’operazione militare Serval (gennaio 2013) che porta alla frantumazione degli apparati narco-terroristi del nord Mali. Il cerchio militare francese, aperto da Sarkozy in Libia (marzo 2011), viene chiuso in qualche modo da Hollande a Bamako, con l’insediamento del presidente eletto Ibrahim Boubacar Keïta (agosto 2013). Il ruolo di gendarme anti-terrorista di Parigi si istituzionalizza con il lancio dell’operazione Barkhane (agosto 2014), un vasto dispositivo sahelo-sahariano costituito da una serie di basi a partire dalle quali operano delle ‘forze preposizionate’. Ma la Francia non è stata sola nella liquidazione del terrorismo maliano. Al suo fianco operano, tra gli altri, le milizie tuareg e le forze ciadiane. La partecipazione delle prime rafforza la legittimità politica tuareg a rivendicare autonomia per i tinariwen. Ma la difficoltà del dialogo intermaliano e la frammentazione delle posizioni tuareg, ormai divisi in vari gruppi, rende necessaria una complessa mediazione algerina, tuttora in corso e dall’esito aperto.

Il Ciad, potenza regionale

Il Ciad dal suo canto, sull’onda dell’intervento maliano, occupa con sempre maggior sicurezza la scena politica africana. E si afferma come potenza regionale, capace di dialogare alla pari con colossi come la Nigeria e il Sudafrica, con le organizzazioni continentali, con la Francia e l’intera comunità internazionale.

La pace con il Sudan, siglata nel 2010 dopo un lungo e tormentato periodo di accuse e violenze reciproche, ha aperto la strada a una ‘politica di influenza’ che, con le ultime mosse condotte in Mali e Centrafrica, si va trasformando in una vera e propria ‘politica di potenza’. Il protagonista di questa preoccupante ‘Primavera ciadiana’ è lui, Idriss Déby Itno: un autentico guerriero del deserto, catapultato nel 1990, a soli 38 anni, ai vertici dello stato da un golpe e diventato praticamente presidente a vita dopo la modifica costituzionale che nel 2004 abolisce i limiti di mandato. Inutile dire che le scontate rielezioni di Déby nel 2006 e nel 2011 sono state boicottate dall’opposizione e censurate dagli osservatori stranieri. Ma Déby non si lascia impressionare. Il suo attivismo a tutto campo, il suo abile tatticismo politico, la sua indubbia capacità militare, tengono a bada le diffidenze internazionali, sgonfiano le tensioni interne, neutralizzano le insurrezioni armate e i tentativi di colpo di stato che pure si sono susseguiti con una certa frequenza in questi anni. È così che N’Djamena, la capitale, diventa una sorta di dispositivo capace di capitalizzare come risorsa politica ogni difficoltà dei Paesi confinanti, ogni congiuntura diplomatica, ogni piccola o grande ribellione, ogni occasione, ogni situazione. Il colpo di stato in Repubblica Centrafricana, di cui il Ciad è il padrino neppure tanto occulto, ne fa un protagonista in seno alla Eccas (Economic Community of Central African States). Dal loro canto, le vicende del Mali – dove Déby dispiega tempestivamente una robusta forza operativa sul terreno – fanno del Ciad un protagonista in seno alla Ecowas (Economic Community of West African States). D’un colpo, il paese del lago assume un ruolo-chiave in due consessi che la stessa storia coloniale ha sempre tenuto separati, con la distinzione tra Aof (Africa Occidentale Francese) ed Aef (Africa Equatoriale Francese) cui il Ciad tradizionalmente apparteneva.

L’intervento in Mali, del resto, ha rappresentato un esempio di realpolitik, tra i tanti visti in Africa negli ultimi cinquant’anni. I rapporti con la Francia infatti, sempre assai stretti, si erano alquanto raffreddati con l’elezione di François Hollande. Il nuovo inquilino socialista dell’Eliseo aveva individuato in Déby una figura della vecchia ‘Franciafrica’ nei confronti della quale era necessario, se non rompere, almeno offrire qualche segno di discontinuità. Ebbene, con la guerra dell’Azawad quei rapporti si sono ben rinsaldati in nome di un comune interesse militare che ha avuto presto ragione delle riserve di ordine etico e ideologico. Quello stesso intervento, del resto, accredita il Ciad come un baluardo africano contro la marea cieca dell’islamismo e, quindi, come un interlocutore importante di una platea che va dagli Stati Uniti all’Algeria, dalla Mauritania al Niger e alla Nigeria, quest’ultima alle prese con il sempre più problematico movimento islamista Boko Haram, presente in diversi scacchieri non solo sahelo-sahariani ma anche subequatoriali (per esempio in Camerun).

In piena offensiva anche l’azione politico-diplomatica al nord. L’ambigua postura di Déby nei rapporti con Tripoli, dopo averlo impegnato fino all’ultimo nel sostegno a Gheddafi, ne fa in qualche modo il suo successore alla testa della Cen-Sad, la Comunità degli stati sahelo-sahariani, organizzazione creata 16 anni fa dal Colonnello e chiamata a nuova vita con la riunione tenutasi a N’Djamena nel febbraio del 2013.

Una specie di pax ciadiana va a coprire dunque uno spazio immenso, che si estende dal Tropico del Cancro all’Equatore e lambisce i bacini dei tre più grandi fiumi d’Africa, ossia il Nilo, il Congo e il Niger. Da un decennio, il motore di questa pulsione geopolitica è il petrolio. Del resto, se la politica di potenza costa cara, la stabilità e la sicurezza, in Ciad, sono mantenute al prezzo di un esercizio autoritario del potere, con continue violazioni dei diritti umani e delle libertà democratiche. Si aggiunga che nonostante il petrolio, con il potenziamento infrastrutturale che ne è seguito, l’economia ciadiana resta fragile e il paese manca di una politica economica degna di questo nome.

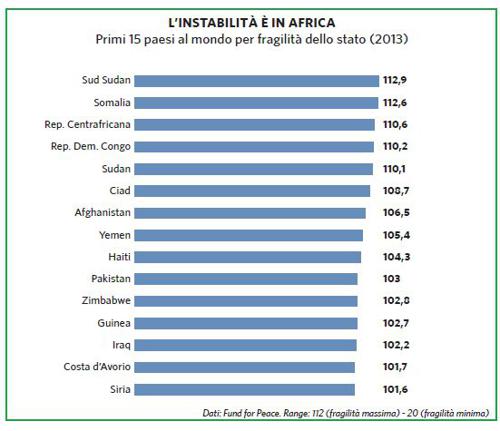

Crisi della politica e nuove narrazioni d’Africa

La bolla geopolitica sahariana rischia di ricondurre la geopolitica africana in un prisma di violenza. E ciò tra illegalità, corruzione, filiere del terrore che si dipanano in forme pulviscolari sia verso la facciata mediterranea, dove tutti gli Stati sono in allerta e uniformano le proprie priorità agli imperativi della war on terror; sia verso la fascia sahelo-sudanese e subequatoriale, dove plana l’ombra di movimenti come Boko Haram e al-Shabaab. Ciò si risolve in una crisi generalizzata della politica, che si modella sul calco securitario riducendo se stessa, tanto su scala internazionale che su scala regionale e locale, allo schematismo binario: terrorismo/ anti-terrorismo. Si tralasciano così altre opzioni per il raggiungimento di equilibri tra i diversi attori in gioco. Rallenta pertanto la costruzione di piattaforme di rilancio della politica come ricerca di consenso attraverso la mediazione, dando il giusto peso alle distinzioni ideologiche, agli orientamenti pragmatici dei diversi gruppi senza ammucchiarli tutti nel generico calderone suggerito dall’equazione ‘islamisti = terroristi’. Tali piattaforme di dialogo permetterebbero di andare alla radici delle pulsioni che spingono la gente ad armarsi e scegliere la via combattente, considerandola come l’unica maniera di farsi sentire, di riacquistare una dignità personale, di reagire alle iniquità sociali e territoriali. Se la politica può trasformare la speranza in un progetto, la sua crisi spiana la strada alla sfiducia collettiva e alla disperazione individuale.

La grande coltre securitaria non solo mimetizza l’azione politica, rendendola inefficace e dando l’impressione che sia inutile. Essa permette anche di ignorare le realtà di terreno e di dare la preminenza, nel racconto mediatico e quindi nel formarsi dell’opinione internazionale, alle grandi narrazioni che dipingono un’Africa inesistente, una vetrina dove circolano e si vendono illusioni, piuttosto che quotidianità ordinarie, storie di vita tanto banali quanto pressanti, strette tra desiderio di normalità e urgenze di ogni tipo: alimentari, sanitarie, educative.

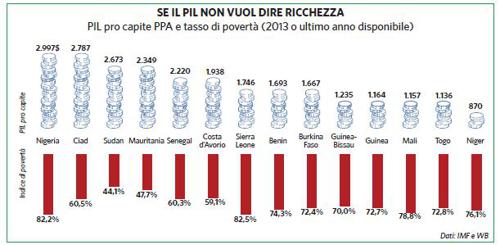

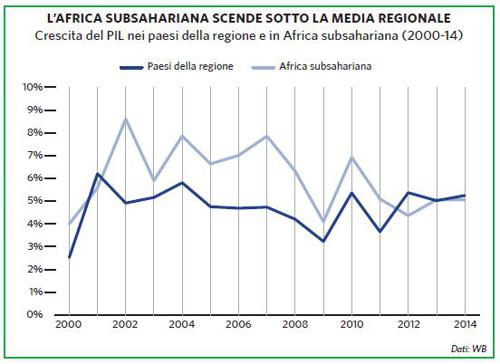

L’Africa è stata descritta storicamente attraverso molte narrazioni. Tutte elaborate fuori dal Continente. Per limitarci all’età post-coloniale, la narrazione dominante fino a fine millennio – ricordate? – è stata quella miserabilista, di una terra stracciona, ottusamente guerresca, affamata, malata e, ovviamente, selvaggia. Oggi una nuova narrazione, anch’essa di origine esotica, sta sostituendo la vecchia. E una parola magica percorre il Continente. Una parola potente, seduttiva, inarrestabile: business! È l’Africa come nuovo Eldorado, in cui ci sono paesi emergenti, economie galoppanti, pil mirabolanti: 6%, 7% e persino 10% di crescita. E ciò, non da un anno all’altro ma disegnando trend di medio-lungo periodo, secondo le previsioni delle diverse agenzie. Uno spazio dove le cose si muovono, insomma, e dove si fanno affari. Tanti affari. Chi conosce l’Africa sa bene che si tratta di illusionismo macroeconomico assortito da trucchetti contabili e stime di calcolo senza nessuna base empirica affidabile. E però le narrazioni non hanno bisogno di essere vere per affermarsi. Basta che sappiano ‘proiettarsi’, come direbbe E. Said, sulle scene mediatiche mondiali, nelle pratiche discorsive dei circuiti che contano per diventare ‘autentiche’ nella percezione comune e fungere, in qualche modo, da ‘storia ufficiale’.

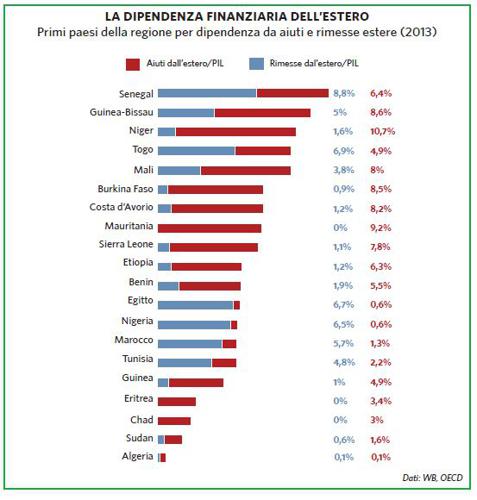

L’eclisse della politica, nel mentre incoraggia le global narratives, impedisce la rimozione delle cause che avevano generato le rivoluzioni e, di queste ultime, disattende le aspirazioni più profonde. Non è un caso che le ‘primavere’ presentino bilanci economici disastrosi al termine delle loro transizioni. Prendiamo il dibattito tunisino, che pure è il più complesso e raffinato di tutta l’area. Catturate nell’orbita dei discorsi ‘politicisti’, le discussioni programmatiche di questo importante passaggio istituzionale sembrano concentrarsi sulle emergenze dell’economia contabile (calata dal 2,7 al 2% del tasso di crescita) e finanziaria (deficit di bilancio, servizio del debito), privilegiando i rapporti con istituzioni come l’Imf e la Wb, rapporti che furono già il fiore all’occhiello di Ben Ali. Esse non affrontano, per contro, nodi strutturali come la riforma fiscale, la riforma agraria, le nuove tecnologie, la ripresa ‘sostenibile’ del turismo. E buttano nel dimenticatoio, a quel che pare, le grandi aspirazioni che, accanto alla democrazia, avevano generato e sostenuto la rivoluzione, ossia il superamento dell’economia detta ‘copiniste’ (clientelar-nepotista, dove tra ‘amici’, tutto si aggiusta) e l’attenuazione se non l’azzeramento dei disequilibri socio-territoriali tra città e campagna e tra costa e interno: veri e propri mondi separati.

Vulnerabilità umanitaria

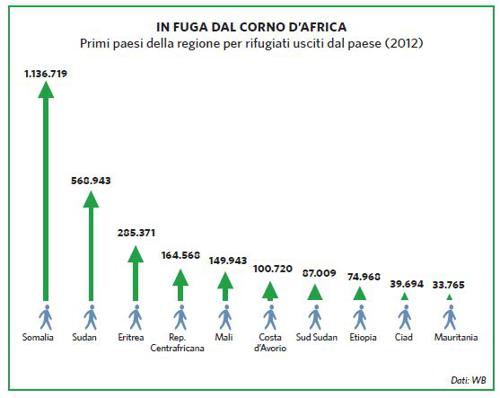

Tra crisi della politica e nuove narrazioni d’Africa, la bolla geopolitica sahariana non fa che aggravare la già grande vulnerabilità umanitaria del subcontinente. La crisi centrafricana muove decine di migliaia di rifugiati che si riversano in Camerun e soprattutto in Ciad, dove i flussi sudanesi, dal loro canto, non sono mai veramente cessati. Favorite dall’ebollizione libica che non assicura più alcun tipo di controllo sulle frontiere marittime, le spinte migratorie si accrescono. Uomini e donne del Corno d’Africa, somali, eritrei, etiopici, dopo aver sfidato il deserto e subito angherie e depredazioni dalle tanto pletoriche quanto inefficaci forze di polizia libiche, si ritrovano intrappolati nei centri di detenzione in condizioni spaventose. Oppure inchiodati per lunghi mesi nelle città della costa dove tentano di accumulare, lavorando in situazioni di aperto sfruttamento, la somma che gli serve per attraversare il Mediterraneo su imbarcazioni fatiscenti, con direzione Malta o Lampedusa. In Marocco, gli episodi di intolleranza a sfondo razziale contro gli immigrati neri, conoscono nuove e più violente manifestazioni. Dal loro canto, le emergenze sanitarie non lasciano la presa. Esse sono numerose, dalla rosolia per i bambini agli scoppi di colera, alla persistente morsa della malaria o dell’hiv

Dopo un lungo periodo di latenza, la febbre emorragica denominata Ebola sviluppa il suo focolaio maggiore in Africa occidentale: Guinea, Liberia, Sierra Leone censiscono a fine ottobre 2014 qualcosa come 10.000 casi, di cui la metà mortali. Ebola non fa che aggravare le potenzialità esplosive della bolla sahariana. E ciò, nella quasi totale indifferenza della comunità internazionale. Quest’ultima si è mossa tardi, con scarsi mezzi e scarsa efficienza. In prima linea, anche in questo caso, ritroviamo organizzazioni volontarie come Emergency e Msf. Dal suo canto Cuba invia con tempestività personale medico e paramedico in numero consistente: esempio unico. L’Un è invece costretta a denunciare la scarsa generosità dei donatori, che permette di raggranellare solo un quinto delle risorse finanziarie giudicate necessarie in questa prima fase di emergenza. Per il resto, dagli Stati Uniti come dall’Europa, promesse tanto vaghe quanto altisonanti, che faticano a concretizzarsi. La consapevolezza internazionale subisce un’impennata a fine estate, e certo non per ragioni umanitarie, ma sull’onda della paura del contagio globalizzato. Viene colta, ancora una volta, la declinazione securitaria dell’epidemia, quale fattore di destabilizzazione dalle incalcolabili possibilità di diffusione. Del resto, accanto ai focolai di infezione si aprono focolai di discussione, che possono avere origini ed esiti imprevedibili: si tratti della Coppa d’Africa 2015, che si sarebbe dovuta svolgere in Marocco a gennaio-febbraio 2015 e che, a causa dei rischi epidemici è spostata in Guinea Equatoriale; oppure degli allarmismi suscitati dalla quarantena dei militari americani che rientrano nelle loro basi da missioni africane, come è accaduto nell’ottobre del 2014 a Vicenza.

Lo spazio sahariano

Vi sono molti deserti, in Africa e nel mondo, ma il Sahara, in qualche modo, li rappresenta tutti. Questo ‘deserto perfetto’, come dicono gli studiosi che hanno bisogno di un modello allorquando vogliono esaminare comparativamente gli ambienti aridi, copre qualcosa come un quarto dell’Africa: esso corre per 5000 km dall’Atlantico al Mar Rosso e per 2000 km dall’Atlante al Sahel, la sua ‘sponda’ meridionale che introduce al Bilad al-Sudan, il paese dei neri. È un deserto caldo, dove durante il dì le temperature possono superare anche i 50° C, ma nelle notti d’inverno possono scendere sottozero. La gran parte del deserto è compresa tra le isoiete 100 mm: i limiti che segnano per il nord la fine della palma da dattero e per il sud l’apparizione delle associazioni erbose a cram cram. Entro questi limiti, tuttavia, le zone in rilievo (Hoggar, Tassili, Tibesti, Aïr, Adrar des Iforas) conoscono una pluviometria più abbondante di quelle in piano (Reggan, 5,8 mm; Bilma, 22 mm). La sua terra è per eccellenza la sabbia mentre la sua icona paesistica è la grande duna. In realtà le cose stanno in modo alquanto diverso e per capire ‘la terra’, la sua disposizione, le sue forme, occorre pensarla in un quadro mobile, animato dal vento. La ventosità, legata sia all’aliseo continentale (harmattan) che a condizioni locali, opera un’intensa deflazione. Con l’asporto di elementi fini, vengono a crearsi vaste superfici ghiaiose (reg, serir), oppure pietrose (hamada), che sono per così dire le altre facce del deserto. La prima, evidentemente, è rappresentata dagli scenari sabbiosi creati sempre dal vento nei luoghi di deposito delle sabbie. L’erg, precisamente, è un campo di dune, spesso osservabile nella forma di allineamenti paralleli alla direzione dei venti dominanti, separati da corridoi (ghassi), con edifici dunari imponenti, che possono talvolta superare i 200 m d’altezza, come nel Grande Erg Orientale Algerino. Accanto ai campi di dune e alle distese sabbiose o ciottolose, stanno poi i rilievi veri e propri, testimoni della storia geologica del deserto e delle vicende erosive, siano esse paleoclimatiche, subattuali o attuali: imponenti massicci montuosi cristallini, come l’Hoggar o il Tibesti; formazioni sedimentarie di origine marina o continentale, che assumono la configurazione di altopiani (tassili, hamada) o di colline, più o meno densamente aggruppate (gur). Un ambiente naturale così severo impone alle varie forme di vita diverse possibilità e numerosi vincoli. La vegetazione è povera: seppure siano state censite 1200 specie, solo 50 vivono nella zona iperarida. Se si eccettuano le oasi, dove evidentemente la presenza d’acqua cambia il dato di fondo, nel deserto troviamo per lo più graminacee e arbusti: si tratta di piante che ricorrono ad adattamenti molteplici, i più noti dei quali sono lo sviluppo dell’apparato radicale per succhiare acqua dal suolo (le radici possono rappresentare fino all’80% della biomassa in certe piante), la limitazione della superficie totale, per ridurre l’evapotraspirazione (le foglie, così, spesso sono solo delle spine), infine la brevità del ciclo vegetativo e la costituzione delle riserve d’acqua (piante ‘grasse’). Quanto alla fauna, alcuni animali resistono diversi giorni senza bere, come il cammello; altri, come l’antilope addax e certe specie di gazzelle, possono fare a meno di bere. Altri animali sviluppano adattamenti anatomici e fisiologici specifici. Anche gli adattamenti comportamentali sono importanti: roditori, lucertole, serpenti, per sfuggire alla calura, escono solo di notte. A riprova del fatto che il disseccamento del Sahara è relativamente recente, nel deserto troviamo forme floristiche e faunistiche residuali, imputabili cioè a periodi più umidi: così è per il cipresso del Tassili, l’olivo dell’Hoggar, il coccodrillo dell’Ennedi.

Popoli del Sahara

‘Deserto’ è un designatore che starebbe a indicare assenza di vita, e particolarmente di vita umana. Ora, non c’è deserto che non presenti una sua dimensione antropica, dunque una sua geografia umana. Anche il Sahara è un grandioso luogo per vivere, con abitanti spesso avvolti da mistero e leggenda. Il tratto caratteristico dei gruppi sahariani si costruisce storicamente tra chiusura e dunque conservazione dal punto di vista dei valori sociali e religiosi, ed apertura dal punto di vista funzionale, soprattutto per quanto riguarda gli scambi economici, ma in certa misura anche culturali e tecnici.

Le genti amazigh (berberi) vivono un po’ dovunque in tutta l’Africa mediterranea. Berberofoni o arabofoni, nomadi o sedentari, i gruppi sahariani si distribuiscono in modo pulviscolare tra le oasi d’Egitto e del Grande Maghreb: Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Mauritania. Quest’ultima, del resto, prende il nome da una popolazione di origine berbera, i mauri, che sono altresì insediati nel Sahara marocchino e fino alle frange occidentali dell’Azawad maliano. Ben individualizzato per lingua e tratti culturali, il popolo sahrawi occupa il Sahara Occidentale, il vecchio Sahara spagnolo, rivendicato come territorio indipendente, ma oggi di fatto incorporato nel Marocco.

Tuttavia, il popolo ‘peculiare’ del Sahara, che tanto ha colpito e colpisce l’immaginario occidentale, è il popolo tuareg, gli ‘uomini blu’, che chiamano se stessi imajeghan e parlano la lingua tamashek. Gli ‘uomini velati’ si considerano una nazione e abitano il temust, la terra, organizzato in tinariwen (deserti) di cui rivendicano storicamente l’autonomia politica. Sul temust n imajeghan i tuareg praticano il nomadismo ed incarnano i preziosi valori della sua cultura. Si tratta di uno spazio immenso, qualcosa come 5 milioni di kmq, su cui vivono circa 1,3 milioni di persone. Si estende nel cuore del deserto, distribuendosi tra almeno cinque Stati sahelo-sahariani: Niger, Mali, Burkina, Algeria, Libia. E ciò, per effetto della geografia del colonialismo ma senza e contro la volontà degli imajeghan.

Dei numerosi popoli del deserto, quello tubu è certo il più misterioso, tant’è che ancora all’inizio del Ventesimo secolo la sua esistenza era sconosciuta agli europei. Di più, mentre i nomadi sahariani sono bianchi, arabi o berberi, i tubu sono per l’appunto neri: non neri asserviti, come i residui sudanesi di un popolamento sahariano arcaico, ma neri liberi e dotati di una loro originalità. I tubu, che i tuareg chiamano ikaraden, sono gli abitanti del tu, il tibesti, e sono talora indicati come saharidi. Si tratta di qualcosa come 200.000 persone (per avere un ordine di grandezza) che vivono in un areale immenso, centrato sul Tibesti, certo, ma estendentesi dal Lago Ciad all’oasi di Cufra e dal Darfur sudanese al Fezzan libico.

Per saperne di più

AA.VV. (2011) Géopolitique du Sahara, «Hérodote-Revue de géographie et de géopolitique», 142, 3eme trimestre.

AA.VV. (2014) Socio-economic impact of the Ebola Virus Desease in Guinea, Liberia and Sierra Leone, Undp, New York, disponibile on line: http:// reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ UNDP%20Policy%20note%20EN_web.pdf.

A. Ait-Chaalal (2014) Les Etats Unis et les soulèvements arabes, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Iris), Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, Paris, disponibile on line: http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/obs-monde-arabe/Obs-Monde-arabe-LES-US-et-les-revolutions-novembre2014.pdf.

M. O. Attir (2012) Illegal migration in Lybia after the Arab Spring, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei. edu/content/illegal-migration-libya-after-arab-spring.

S. Ben Mami (2013) Des populations nomades face à un espace saharien en mutation, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Iris), Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, Paris, disponibile on line: http:// www.iris-france.org /docs/kfm_docs/docs/ obs-monde-arabe/des-populations-nomades-septembre-2013.pdf.

A. Bensaâd(éd.) (2011) Le Maghreb dans la mondialisation. Subalternité et fragmentation territoriale, «Méditerranée-Revue géographique des pays méditerranéens», 116.

M. Bertoncin, A. Pase(2012) Autour du Lac Tchad. Enjeux et conflits pour le contrôle de l’eau, L’Harmattan, Paris.

V. Bonnecase, J. Branchet (éd.) (2013) Crises et chuchotement au Sahel, «Politique Africaine», 130, 2, pp. 5-22.

A. Gresh (éd.) (2014) L’Egypte en mouvement, «Manière de voir», Le Monde diplomatique, 135 Paris.

Institut DeRechercheEt D’études MéditerranéeMoyen-Orient (2014), Rencontre exceptionnelle avec Rached Ghannouchi, Intervent de Rached Ghannouchi à l’Iremmo le 23 juin 2014, Iremmo, Paris, disponibile on line: http://www.iremmo.org/ spip/spip.php?article475.

International Crisis Group(2014) L’exception tunisienne: succès et limites du consensus, Briefing Moyen-Orient et Afrique du Nord, 37, Tunis-Brussels, disponibile on line: http://www.crisisgroup. org/fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/ afrique-du-nord/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-du-consensus.aspx.

D. Mack (2014) Obama and the Maghreb in the Wake of the Arab spring, Middle East Institute, Washington, Dc, disponibile on line: http:// www.mei.edu/content/article/upheavals-lurking-threats-and-fragile-potential-maghreb-wake-arab-spring.

J. Peters (ed.) (2014) The European Union and Arab Spring. Promoting Democracy and Human Rights in the Middle East, Lexington Books, Lanham; Md.

A. Turco (2002) Africa subsahariana: cultura, società, territorio, Edizioni Unicopli, Milano.

A. Turco (2014) La crisi centrafricana: fattori transcalari tra violenza e resilienza, «Documenti Geografici», 2, pp. 51-74, disponibile on line: http://documentigeografici.it/index.php/docugeo/article/view/67/59.

Approfondimento

Nella primavera 2014 la Guinea-Bissau è tornata nuovamente al voto sotto la forte pressione della comunità internazionale, Ecowas e Un in testa, nel tentativo di ripristinare l’ordine democratico bruscamente interrotto dal golpe militare realizzato durante le elezioni presidenziali del 2012. Il processo elettorale, che è stato definito trasparente, ordinato e libero dalla speciale commissione di osservatori dell’Unione Europea, ha permesso di eleggere il nuovo presidente della Repubblica e i deputati dell’Assembleia Nacional Popular. Tuttavia non si può affermare che la Guinea-Bissau sia uscita dalla cosiddetta fase di transizione politica che ha fatto seguito al golpe, con un governo da poco insediato e già al centro di polemiche per rinnovate pratiche clientelari e di privilegio della classe dirigente, una riforma costituzionale delicata da affrontare con una classe politica ancora in corso di legittimazione e soprattutto con il problematico riposizionamento delle alte gerarchie militari in quadri costituzionali di subalternità al potere politico, da sempre il vero problema al centro delle periodiche crisi del piccolo stato africano. Il nuovo presidente della Repubblica José Mário Vaz, esponente del Paigc (Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde) e il nuovo parlamento dovranno faticare non poco per scrollare di dosso l’etichetta di estado falhado alla Guinea-Bissau.

Ad acuire l’instabilità e la dinamicità dei quadri politici di quest’ultimo decennio, e a segnarne fatalmente le tappe, sarà però soprattutto il traffico internazionale di droga. Almeno dal 2005, infatti, la cocaina proveniente dal Sudamerica è andata progressivamente sostituendo i lucrosi affari del traffico di armi che l’ex presidente Nino Vieira prima e i vari generali poi, gestirono durante le crisi degli anni Novanta in Liberia e Sierra Leone. L’accelerazione impressa ai quadri geopolitici guineani e transahariani dal traffico di cocaina sarà impressionante. Il numero degli sbarchi dei carichi procedenti da Colombia, Brasile e Venezuela e i rispettivi quantitativi aumenteranno vertiginosamente nel giro di un paio d’anni. E con loro anche la spregiudicatezza dei baroni locali della droga, arrivando ad utilizzare l’aeroporto di Bissau con aerei privati e mettendo in scena arresti e sequestri, per poi far sparire la droga dai depositi della polizia giudiziaria nel giro di qualche giorno.

A gestire il traffico locale è Nino Vieira, ma a contenderglielo in una situazione di conflitto crescente ci sono generali di ogni corpo d’armata, tra i quali spicca il nome del capo di stato maggiore dell’esercito Batista Tagme Na Wai. Vieira è ossessionato dal potere crescente dei generali e decide di chiudere la partita con un’azione di forza violenta per sbaragliare i concorrenti e accreditarsi come interlocutore affidabile dei cartelli sudamericani. Il 1° marzo del 2009 Tagme Na Wai viene ucciso con un attentato dinamitardo che per modalità e natura non ha precedenti in Africa occidentale. I militari di Tagme non hanno dubbi nell’individuare nel presidente Nino Vieira il mandante dell’attentato e in quella stessa notte attaccano la residenza presidenziale, uccidendolo.

Il traffico continua, così come le pericolose connection dei militari guineani con le organizzazioni che garantiscono alla droga di attraversare il Sahara per raggiungere l’Europa. Chi garantisce il passaggio sono soprattutto le organizzazioni terroristiche jihadiste dell’Aqim (al-Qaida nel Maghreb islamico) e del Mujao (Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest) che con il narcotraffico finanziano le proprie attività terroristiche. La droga diventa la nuova moneta delle internazionali criminali, dai cartelli dei narcos colombiani, alle reti terroristiche jihadiste che si stanno radicando sempre più nel Sahel. In mezzo ci sono i militari bissau-guineani e i protagonisti di questa fase, dopo la scomparsa di Vieira, sono Américo Bubo Na Tchuto e Antonio Indjai, gli stessi che hanno ordito il golpe del 12 aprile 2012 tra il primo e il secondo turno delle presidenziali prendendo il controllo definitivo del passaggio locale della droga e instaurando un regime dittatoriale sotto un debole governo di transizione, dove gli omicidi politici e i pestaggi delle voci dissidenti, sono praticati sistematicamente. La Guinea-Bissau si lega sempre più pericolosamente alle cellule magrebine di Aqim e alla rete Hezbollah, trafficando non solo droga, ma anche armi, che finiscono direttamente alle organizzazioni terroristiche. Due terroristi responsabili dell’uccisione di una famiglia di quattro turisti francesi in Mauritania vengono arrestati a Bissau dall’Interpol, con l’appoggio dei servizi francesi. Ma Bubo Na Tchuto vanifica l’operazione, facendoli fuggire poco dopo.

Per la Guinea-Bissau si inizia a parlare di narcoterrorismo. A questo punto l’attenzione degli Usa, fino a quel momento concentrata soprattutto sull’asse Libia-Azawad, si sposta anche su Bissau. Un agente della Dea statunitense in missione viene arrestato, torturato e ucciso dagli uomini di Bubo, che entra così nella lista dei baroni della droga più pericolosi e ricercati. L’epilogo arriva il 3 aprile 2013, quando al largo della costa di Bissau gli agenti della Dea statunitense arrestano Bubo Na Tchuto dopo averlo attirato a bordo di una nave con l’inganno. Bubo Na Tchuto è in prigione negli Usa; Antonio Indjai, che molti ritengono abbia barattato la propria libertà con la consegna di Bubo agli Usa e quella del potere alle nuove cariche dello stato, ha abbandonato il suo linguaggio violento presentandosi a votare al seggio delle ultime elezioni senza uniforme e con una colomba bianca in mano. Al governo appena insediato rimane invece l’immane compito di risollevare il paese dalla povertà e dal degrado politico e sociale generato da 15 anni di guerre e colpi di stato, esacerbati dal traffico internazionale di droga.

di Claudio Arbore

Approfondimento

Il Sahel meridionale dimenticato del dopo 11 settembre, è tornato ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale a partire dal 2012 a causa di una serie di crisi regionali ed internazionali, divampate in un quadro di grande complessità, legando a doppio filo le primavere arabe e la guerra al terrore guidata dagli Stati Uniti. Le aree di crisi e di guerra del continente africano, dalla fine degli anni Novanta hanno progressivamente spostato il proprio baricentro dal Golfo di Guinea alla fascia saheliana, la quale sembra pagare, ancora una volta, a caro prezzo, la sua dimensione di zona di contatto e di tensioni.

In età post-coloniale, il Sahel diviene infatti un topos nell’immaginario collettivo a partire dalle crisi alimentari della fine degli anni Settanta, che raggiungeranno l’acme con le eccezionali siccità del 1984-85. Questi cicli siccitosi, uniti all’importante aumento demografico e alla progressiva degradazione dei suoli per ragioni antropiche, determineranno in quegli anni le carestie più gravi degli ultimi settant’anni, con migliaia di morti. Saranno queste crisi a lanciare il problema della desertificazione e del progressivo allungarsi dei periodi di siccità, preludendo a qualcosa di non periodico come i cambiamenti climatici. Tuttavia la desertificazione, dopo aver alimentato le global narratives e orientato le politiche per la sicurezza alimentare nazionali e internazionali per due decenni, è progressivamente scomparsa dalle agende delle priorità delle agenzie di sviluppo internazionali. La progressiva marginalizzazione politica, economica e sociale ha alimentato spesso frustrazioni e tensioni tra le popolazioni saheliane del nord e quelle sudanesi urbanizzate del sud, connotandone le relazioni dall’età delle indipendenze africane a oggi. È in questo contesto che deve essere inquadrata per esempio la questione tuareg, che infiamma la regione settentrionale del Mali, l’Azawad, almeno dal 1960.

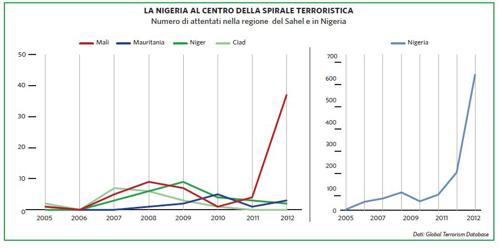

Tuttavia la crisi maliana del 2012, pur muovendo dalla causa dei popoli del nord e dei tuareg, coinvolge altri gruppi combattenti. Tra questi, si distingue il Mujao nei cui ranghi sono confluiti numerosi elementi della setta islamista nigeriana Boko Haram. Questo movimento, nato nel 2000 nel nord della Nigeria con il nome di Jama’atu Ahlul Sunna Lidda’awati Wal Jihad (Comunità dei discepoli per la propaganda religiosa e il jihad) e ramificatosi a partire dagli stati di Borno e Yobe, è andato progressivamente radicalizzandosi nell’opposizione alle forze governative centrali, alimentando una tradizionale linea di frattura tra il sud a maggioranza cristiana e il nord musulmano.

Il nome del movimento, locuzione che unisce il pidgin inglese Boko, da ‘book’, e ‘haram’ dall’arabo, che significa ‘proibito’, sintetizza il rigetto per tutte le forme di acculturazione di stampo occidentale. Il suo fondatore, Ustaz Muhammad Yusuf, ha studiato teologia all’università di Medina, in Arabia Saudita, e intercetta rapidamente, col suo movimento, i sentimenti di frustrazione e marginalità nel quale vivono i giovani del Borno e dello Yobe. Nella più grande democrazia del continente esistono grandi ineguaglianze nell’accesso ai servizi fondamentali e nella redistribuzione della ricchezza nazionale, nel frattempo cresciuta con i proventi dell’estrazione petrolifera. Gli stati della cintura nord al confine con Niger e Ciad sono tra i più poveri del paese, con degli indici di alfabetizzazione e di occupazione molto bassi (nello stato di Borno, nel 2012, l’83% dei giovani risultavano analfabeti). Boko Haram intercetta il disagio e lo catalizza attraverso il prisma religioso, ma il suo movente è anche politico e sociale. La legge islamica si afferma negli ordinamenti degli stati del nord e Boko Haram riesce a influenzare anche i processi elettorali dei diversi governatorati, ma la sua influenza crescente, unita alle modalità violente con le quali l’organizzazione risolve i conflitti con altri gruppi salafiti, determineranno le prime azioni di rappresaglia con successive più sistematiche repressioni delle forze di polizia.

La radicalizzazione del conflitto tra lo stato e Boko Haram ha avuto come conseguenza quella di far crescere sempre di più un’organizzazione terroristica tra le più forti della regione saheliana, entrata a far parte rapidamente delle reti terroristiche internazionali. Nell’autunno 2014 Boko Haram siede a un tavolo con il governo di Abuja con la mediazione del Ciad, per negoziare il rilascio delle 200 studentesse rapite nel Chibok e il cessate il fuoco, in cambio del rilascio dei militanti arrestati. In gioco non ci sono solo le elezioni presidenziali e legislative della primavera 2015, ma la legittimazione anche internazionale di un’idea del tutto nuova: con il terrorismo si può trattare.

di Claudio Arbore

Approfondimento

Nella regione che comprende la valle del Nilo e il Corno d’Africa la geografia ha stabilito le gerarchie fra le diverse comunità condizionando direttamente la processualità politica. I gruppi che hanno avuto accesso alle risorse governando meglio il territorio hanno costituito imperi o stati dominanti. I gruppi esclusi dalle risorse più importanti e quindi dal potere hanno lottato per sottrarsi alla dipendenza. I confini hanno subito contestazioni e modifiche. Su questo sfondo – contrassegnato dalla dialettica che oppone stati ‘conservativi’ e stati o movimenti ‘revisionisti’ – si riversano le dinamiche messe in moto dalla crisi di identità e stabilità che infuria nella fascia di passaggio fra Nord Africa e Africa subsahariana.

La dimensione religiosa non è sconosciuta alle vicende di una regione in cui coabitano le tre confessioni monoteiste basate su testi scritti. Sia nell’Alto Nilo sia nello spazio in cui si è imposto l’impero etiopico spostando via via verso sud la capitale (da Axum a Addis Abeba), cristianesimo e islam si sono fronteggiati spartendosi le aree di insediamento e di influenza. Fra i fattori della grande tradizione su cui si fonda la legittimità della dinastia salomonide eccelle il cristianesimo nella versione copto-ortodossa. Al contrario, nel Sudan il potere si è consolidato attorno al nucleo arabo-musulmano.

Gli stati che hanno sfruttato a proprio vantaggio miti storici di lunga durata che risalgono a Luxor e Giza, Kush, Meroe e Axum – e quindi l’Etiopia e il Sudan oltre all’Egitto – si sono difesi validamente contro l’incorporazione coloniale e hanno conservato al loro interno relazioni sociali di tipo feudale o tributario. L’Eritrea, divisa fra un altopiano cristiano e un bassopiano islamizzato, si è ribellata alla signoria dell’Etiopia conquistando l’indipendenza sul campo nel 1991 (formalizzata nel 1993). Le minoranze nere, non arabe e parzialmente cristianizzate del Sudan meridionale hanno ottenuto l’indipendenza nel 2011 dopo una lunga guerra fra nord e sud, un trattato e un referendum con il pieno avallo dell’Unione Africana e dell’Un. La Somalia indipendente con capitale Mogadiscio si è proposta naturalmente come un ‘centro’ islamico alternativo alla vocazione totalizzante dell’impero cristiano con l’effetto di galvanizzare le popolazioni musulmane, specialmente se senza patria (cominciando dai somali dell’Ogaden etiopico e della regione nord-orientale del Kenya).

In tutto l’ultimo periodo le cause nazionali sono state soverchiate o strumentalizzate dai fattori globali. Addis Abeba presidia la sua integrità ma al servizio del neo-contenimento praticato dagli Stati Uniti: la war on terror indetta da George W. Bush e continuata da Obama ha trovato uno dei focolai più attivi nella Somalia a lungo priva di stato. Il nazionalismo somalo nella variante radicale degli Shabaab, alleati di al-Qaida nel Maghreb islamico, e l’Eritrea, con un governo cristiano che non lascia margini politici ai suoi musulmani, hanno stipulato un’intesa spuria avendo come nemico comune l’egemonismo etiopico. Nel teatro delle operazioni sono coinvolti Gibuti, che ha rinunciato alla tradizionale neutralità fornendo una base operativa agli Stati Uniti; lo Yemen, che i miliziani somali hanno utilizzato come retrovia; il Kenya, alla prese con l’irredentismo dei suoi somali e contagiato dal terrorismo di marca islamista.

La nascita del Sud Sudan ha reso più complicata la gestione delle acque del Nilo, uno dei nodi strategici per una regione dove, a differenza del Medio Oriente, l’agricoltura rimane essenziale. L’Egitto ha sempre temuto la presenza alle sue spalle di uno stato fuori controllo e tanto più di due stati sudanesi probabilmente ostili fra di loro. Il Cairo ha accettato il verdetto del 2011 ma segue con allarme gli sviluppi della turbolenza scatenatasi subito dopo la separazione del Sud Sudan, che ha già le sembianze di stato fallito.

L’Egitto fatica ad abituarsi all’idea che i privilegi nell’uso delle acque del Nilo riconosciutigli dalla Convezione firmata con il solo Sudan nel 1959, che gli hanno permesso di ampliare a dismisura la terra coltivabile, non sono più così sicuri davanti alle istanze dei paesi che forniscono la maggior parte dell’acqua. Gli sbarramenti costruiti finora dal Sudan non hanno danneggiato l’Egitto e forse lo hanno persino favorito evitando un eccessivo accumulo di terriccio nel flusso del grande fiume fino al lago Nasser. Tutt’altro discorso vale per le dighe nello stesso Sudan predisposte all’irrigazione e soprattutto per le grandi dighe costruite dall’Etiopia sul Nilo Blu e suoi affluenti, con investimenti, tecnologia e lavoro che vedono fra i protagonisti anche un’impresa italiana.

Con una specie di nemesi, è l’Etiopia ora a elevare le dighe a fattore di accreditamento politico di un governo in cerca di consenso come è accaduto per Nasser e la diga di Assuan negli anni Cinquanta e Sessanta. L’idro-egemonia è per sua natura unilaterale e si esprime in una forma negativa/dominativa che ostacola la cooperazione anche quando ce ne sarebbero le condizioni. La Commissione per il bacino del Nilo, istituita nel 1999 dai dieci stati rivieraschi, non è riuscita a risolvere le asimmetrie fra chi sta a monte e chi a valle.

di Gian Paolo Calchi Novati