Da Mirafiori a Wall Street

Da Mirafiori a Wall Street

Con il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler automobiles (FCA), tenutosi a Torino il 29 gennaio 2014, ha avuto ufficialmente inizio la storia di quello che rappresenta oggi il settimo gruppo dell’industria automobilistica mondiale. Quale futuro lo attende? E quali saranno le ripercussioni sull’assetto produttivo dell’Italia?

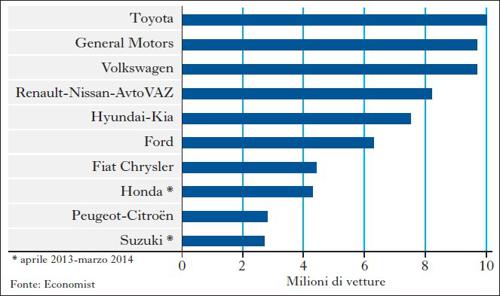

Prima della grande crisi del 2008-09, nello scenario che caratterizzava il sistema dell’auto c’era stato un secolo di incontrastata egemonia industriale degli Stati Uniti. La Ford e poi, molto più a lungo, la General Motors hanno dominato il mercato internazionale dell’auto. Quella stagione di stabilità appartiene al passato. Ora in testa c’è la Toyota, con una produzione di circa 10 milioni di vetture all’anno, un gruppo forte di una redditività strepitosa, che gli assicura una formidabile capacità d’investimento.

Alle sue spalle stanno la recuperata General Motors, che non ha cessato di essere un colosso, e la Volkswagen, che non fa mistero di mirare a sua volta al primato.

Alle spalle dei primi 3 si muovono gruppi consolidati, come la Ford, ma soprattutto emergenti, come i coreani di Hyundai-Kia – artefici di un’ascesa sorprendente, specie sul mercato USA – e come Renault-Nissan, un binomio che ha scartato la soluzione della fusione integrale. E naturalmente come Fiat Chrysler, che sta anch’essa in questo nucleo, dove la realtà che più stenta è ora costituita dalla francese PSA Peugeot Citroën, salvata dall’intervento congiunto dello Stato francese e della Dongfeng, la principale impresa cinese nel settore auto. Questo scenario è caratterizzato da una concorrenza estremamente accesa, che si gioca tanto sui mercati storici (America del Nord, Europa) quanto su quelli nuovi (Cina e America Latina).

Essa richiede la capacità di elaborare strategie a misura delle varie aree continentali.

Oggi la sede strategica dominante di FCA sta ad Auburn Hills, nel Michigan, e il 13 ottobre il titolo FCAU (Fiat Chrysler Automobiles N.V.) ha debuttato a Wall Street.

Ma non può disporre di un solo centro nevralgico: il mercato americano si presidia da Detroit, così come quello europeo si controlla meglio da Torino. Del resto, in Brasile la Fiat locale si muoveva già con l’autonomia necessaria. E presto, se il gruppo vorrà essere realmente globale, dovrà riuscire a diventare più presente sul mercato cinese.

Quanto resta di italiano nella nuova FCA? In questi ultimi anni, la produzione automobilistica ha fatto molti passi indietro nel nostro paese, dove il mercato interno è crollato. L’operazione principale compiuta dalla Fiat in Italia prima della fusione con la Chrysler è stata l’attivazione dello stabilimento di Grugliasco per la produzione delle nuove Maserati.

Un marchio di lusso, dunque, che però ha cominciato a rivelare il proprio potenziale, conoscendo un’ottima crescita degli ordini nel corso del 2014 (la produzione annua supera adesso le 40.000 vetture). Nella sua scia si attende il rilancio del marchio Alfa Romeo, largamente sottodimensionato.

L’obiettivo è di innalzare la qualità e la gamma della produzione automobilistica che si realizza in Italia, facendo leva sui marchi e sull’immagine di qualità che essi riflettono. Il banco di prova fondamentale è costituito dalla capacità dell’Alfa Romeo di proporre vetture che riscuotano consenso a livello internazionale, in un segmento di mercato dominato da marchi di grande efficacia come Audi e BMW.

Le fabbriche italiane della Fiat andranno perciò riorganizzate e adattate alle lavorazioni di prodotti di più elevata qualità e valore aggiunto, come è già previsto per Melfi e Mirafiori. D’altronde, quel che resta in piedi della migliore industria manifatturiera italiana appare contraddistinto dalla vocazione crescente a esportare prodotti raffinati, che incorporano decisivo per il successo della strategia di riposizionamento seguita da Fiat Chrysler, ma anche per far sì che il nostro paese conservi un futuro industriale nell’automobile.

Sarà ancora Sergio Marchionne a guidare fino al giugno 2017 il nuovo gruppo industriale che ha costruito. Ricordiamo che era arrivato a Torino alla metà del 2004, quando la Fiat stava vivendo la fase più drammatica della sua crisi. Alla testa del gruppo non c’era più un Agnelli. La leadership manageriale era instabile, perché in 2 anni si erano succeduti 3 amministratori delegati. Insomma, da un lato la Fiat era ormai lontana da ciò che era stata quando Gianni Agnelli era vivo e impersonava il gruppo; dall’altro, aveva perso un profilo preciso e rischiava di subire uno smembramento da parte delle maggiori banche creditrici.

Marchionne giunse quindi nel momento peggiore, ma forte di 2 elementi che lo distinguevano: l’estraneità pressoché totale all’ambiente economico italiano e alla stessa Fiat (era entrato da poco nel consiglio di amministrazione, senza aver mai incontrato Gianni Agnelli) e una capacità sperimentata a livello internazionale come ristrutturatore di aziende. Grazie a questi punti di forza, da principio condusse una rapida trasformazione interna della Fiat. Sburocratizzò la sua struttura, imprimendo una sferzata alla compagine manageriale, rapidamente decimata.

Diede al gruppo obiettivi realistici, che potevano e dovevano essere conseguiti. Così all’inizio ottenne un largo consenso, anche presso il mondo sindacale.

Il consenso si è incrinato invece quando è incominciata l’avventura dell’alleanza con la Chrysler (un traguardo già perseguito dalla Fiat in passato, ma poi abbandonato per i suoi troppi rischi). La crisi esplosa nell’autunno 2008 indusse Marchionne a bruciare le tappe, ritenendo che la Fiat potesse salvarsi soltanto con una proiezione globale. Fu il motivo determinante che lo spinse a rilevare la Chrysler, nelle cui possibilità di recupero quasi nessuno credeva.

La svolta nelle relazioni industriali e il conflitto giudiziario con la Fiom-CGIL, che ha tenuto banco dal 2010 al 2013, ha avuto origine dall’intento di creare un nuova organizzazione aziendale perfettamente in linea con la globalizzazione, anche e soprattutto dal punto di vista sindacale e del modello contrattuale, svincolato dagli accordi nazionali di categoria.

Ciò ha determinato lo strappo radicale e definitivo col sistema italiano, come testimonia la rottura con la Confindustria nel 2010-11.

Era la premessa per l’avvio della stagione globale che ha trovato adesso la sua piena configurazione e i cui risultati potranno essere valutati nei prossimi anni.