Diritti e digital divide

L’esclusione dal futuro

Internet è un gigantesco spazio comune. È uno spazio fondato su un linguaggio che consente ai computer di parlarsi tra loro, governato da autorità che per ora restano fondamentalmente tecniche. Si configura come un bene comune e come una tecnologia che favorisce e alimenta la crescita della conoscenza come bene comune. D’altra parte, sulle attività che le persone svolgono a partire da internet insistono le diverse legislazioni statali e sovranazionali, mentre una gran parte delle tecnologie che consentono lo sviluppo di quelle attività sono di proprietà privata e perseguono finalità di mercato. La questione dei diritti si intreccia perciò con una quantità di logiche, statali, private, non profit, comunitarie, personali; e con una quantità di normative. Inoltre, riguarda temi che vanno dall’accesso alla rete all’alfabetizzazione digitale, alla libertà di sviluppo e di espressione delle persone.

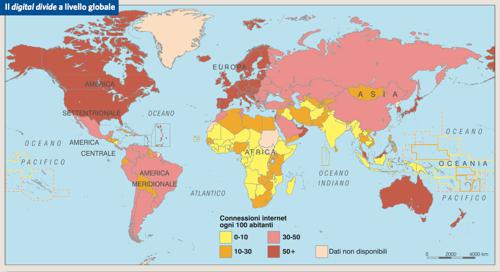

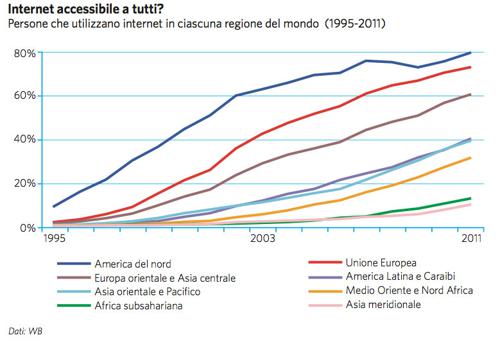

La bibliografia in materia è sconfinata. Almeno tanto quanto la dimensione della rete digitale. E mette in crisi molte nozioni tradizionali di confine. La rete è disegnata in modo indipendente dalle frontiere statali e può connettere persone di solito separate da barriere linguistiche, censuarie, sociali. La rete riconfigura le distinzioni disciplinari nella ricerca scientifica come le differenze di ruolo tra i partecipanti attivi e passivi tipici della classica mediasfera. La rete sembra persino redistribuire le possibilità di contribuire alla costruzione del futuro tra grande e piccola impresa, paesi emergenti e ricchi, persone esperte e neofite. La rete potenzialmente abbatte i vecchi confini. E però ne genera di nuovi. Come quello che si insinua tra chi accede appieno alle opportunità offerte dalla rete e chi ne è escluso.

I diritti delle persone, quelli che riguardano la possibilità di esprimere e sviluppare il loro contributo alla società, vanno dunque ricontestualizzati in rapporto alle diverse incarnazioni del diritto che si sono sedimentate nella storia delle diverse nazioni e istituzioni sovranazionali e che si trovano spesso in difficoltà di fronte alla velocità innovativa della rete. Sicché anche la segregazione digitale che si è aggiunta alle forme tradizionali dell’iniquità e ai modi più antichi di sprecare risorse umane si comprende solo in questa molteplicità di contesti.

È un compito molto arduo, dunque, quello di dar conto della relazione tra diritti e digital divide. Il titolo scelto per questo articolo sembra focalizzare l’argomento sui limiti posti allo sviluppo dei diritti delle persone dal fatto che una parte della società umana è esclusa dalla possibilità di fare pienamente uso delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Da questo punto di vista si potrebbe leggere la situazione come se fosse un problema di giustizia e di inclusione sociale cui porre rimedio investendo in tecnologie che consentano l’entrata di tutti nella rete, sulla scorta dell’idea che l’unico diritto evocato sia quello all’accesso, soddisfatto il quale ogni problema sarà risolto. In realtà, la questione è più complessa. Perché, da un lato, il digital divide è una forma di esclusione che dipende non solo da fattori tecnologici e geografici, ma anche da circostanze economiche, culturali, sociali, organizzative, mediatiche. E dall’altro lato internet sta crescendo in un mondo nel quale si va modificando la struttura dei diritti e il loro significato per lo sviluppo dell’umanità. Sicché più che di esclusione si potrebbe addirittura parlare di segregazione. Non si tratta dunque di fermarsi al rapporto tra esclusi e inclusi nel mondo attuale, ma di aprire la discussione intorno alla possibilità di tutti di contribuire alla costruzione del mondo futuro. Il problema al quale occorre prestare attenzione, insomma, non è soltanto quello della grande ingiustizia presente ma anche della crescente iniquità a venire, connessa alla velocità del cambiamento innescato – anche – dalla rete, che rischia di polarizzare non solo le risorse presenti ma anche le opportunità di generare nuove risorse.

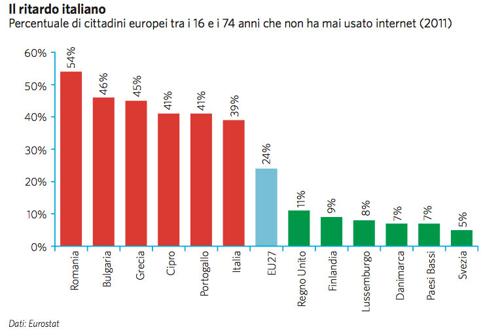

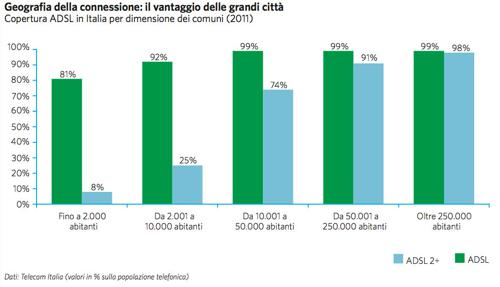

A complicare ulteriormente il compito, non va dimenticato che la questione della segregazione digitale si configura come un tema geopolitico e socio-antropologico, persino anagrafico. Il digital divide esiste a livello globale, con una buona metà della popolazione mondiale che vive in paesi nei quali l’accesso è molto difficoltoso per mancanza di infrastrutture, di denaro, di conoscenza. Ed esiste all’interno delle singole nazioni, per gli stessi e per ulteriori motivi. In Italia, per esempio, secondo il Censis, dal 2012 il 62% della popolazione accede alla rete, con una quota degli esclusi più grande di quella degli altri paesi europei, il che contribuisce al ritardo complessivo del paese nella competizione continentale. Questo ritardo appare motivato, per una parte della popolazione, dalla stessa mancanza di infrastrutture, denaro e conoscenza che affligge altre società meno avanzate; ma avviene anche per una specifica contrapposizione tra interessi e diritti: l’interesse delle principali compagnie di telecomunicazioni detta l’agenda degli investimenti per la costruzione delle infrastrutture di accesso, subordinandola all’esistenza di una domanda disponibile a pagare, mentre il diritto di ciascuno di accedere richiederebbe uno sforzo di costruzione delle infrastrutture motivato più politicamente che economicamente.

Il perseguimento dei diritti impone un approccio proattivo nei confronti del problema posto dall’esclusione di grandi parti della società umana dalle opportunità digitali. La maturazione di un simile atteggiamento proattivo, però, dipende dalla consapevolezza di quelle opportunità.

L’accesso alla rete e le opportunitàche offre

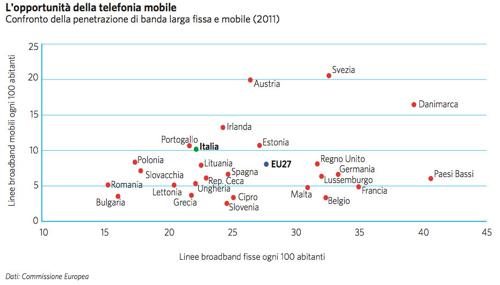

La segregazione digitale si mostra in diverse forme: tecno-geografica, economico-sociale e culturale. Ci possono essere persone escluse perché vivono in un’area che non è fisicamente connessa, anche se l’avvento della tecnologia mobile sta facilitando la diffusione della connettività alle zone nelle quali la stesura di cavi appare troppo costosa. Ci sono altre persone che potrebbero connettersi ma non ne hanno i mezzi economici. E infine ci sono persone che potrebbero permettersi di accedere ma non vedono alcun bisogno di farlo, perché sono prive degli strumenti culturali che consentono di vedere le opportunità offerte dalla rete.

La Commissione europea definisce il digital divide come la distinzione tra chi ha accesso a internet ed è capace di trarre vantaggio dai servizi offerti dal World Wide Web e chi è escluso da quei servizi. E sottolinea come questa definizione comprenda la disponibilità delle risorse tecnologiche e delle abilità necessarie per far parte appieno della società dell’informazione. L’alfabetizzazione digitale, in particolare, si riferisce alla capacità di usare con competenza e consapevolezza critica le risorse digitali, per lavorare, imparare, divertirsi e comunicare.

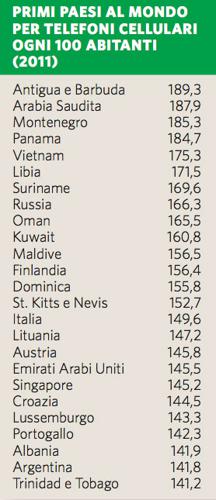

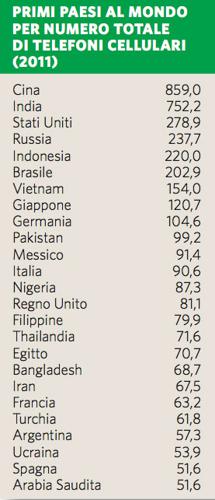

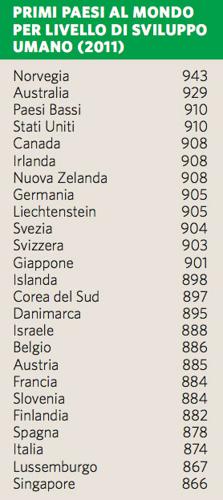

La popolazione italiana – come si vede nelle tabelle e nei box collegati a questo articolo – si trova in condizioni di arretratezza di fronte alle medie europee sia dal punto di vista dell’accesso che per quanto riguarda le capacità di utilizzare la rete, mentre è ai primi posti per quanto riguarda l’esposizione alla televisione e per l’utilizzo dei telefoni mobili per comunicare. Del resto, la sua pubblica amministrazione, nonostante i progressi recenti e alcuni punti di forza tradizionali, non è organizzata in modo da offrire servizi online con la stessa razionale focalizzazione che si trova altrove nel continente.

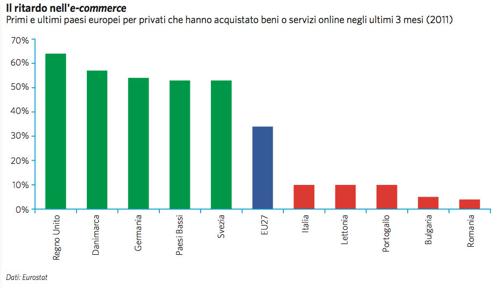

E anche l’e-commerce, frenato probabilmente da una logistica non sempre all’altezza, appare meno sviluppato che altrove. Questi fattori riducono la motivazione della popolazione all’accesso, anche se, come mostrano le più recenti analisi del Censis, questa situazione sta rapidamente cambiando, soprattutto grazie all’uso degli smartphone per entrare in rete. Resta il fatto che resiste uno zoccolo molto duro di analfabeti funzionali: il rapporto 2009 dello United Nations Development Programme registra un analfabetismo funzionale al 47% in Italia, mentre in Irlanda è al 22,6%, in Francia al 19,8%, in Germania al 14,4%, in Svezia al 7,5%.

Tutto questo è un freno al pieno sviluppo delle persone e al compiuto dispiegamento dei loro diritti. Dal punto di vista economico, la possibilità di trovare o creare lavoro e di raggiungere condizioni di vita dignitose dipende in maniera sempre più stretta dalla generazione di nuove imprese innovative. E queste tendono a essere connesse alla rete, oltre che gestite da persone capaci di trarre il massimo vantaggio dalla rete. Dal punto di vista culturale, l’educazione, l’aggiornamento professionale, la conoscenza e l’informazione sono sempre più attivate da ciò che si svolge in rete. La stessa possibilità di sviluppare relazioni umane soddisfacenti si integra sempre più spesso con la capacità di gestire consapevolmente le connessioni in rete. Insomma, la dimensione digitale è un contesto necessario allo sviluppo delle persone. E al loro diritto di essere persone pienamente partecipi della vita contemporanea.

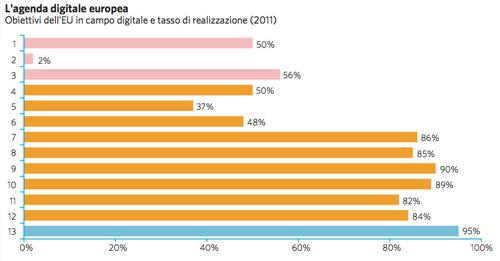

Non va dimenticato che tutto questo ha conseguenze economiche molto rilevanti. L’agenda digitale europea, secondo la vice presidente Neelie Kroes, è destinata a generare un aumento del pil europeo del 5% nei prossimi otto anni e di 3,8 milioni di nuovi posti di lavoro. Ma per cogliere l’occasione i cittadini europei devono essere agganciati al mondo digitale. La Commissione investirà in infrastrutture e produzione industriale nell’elettronica. Le regole della rete aperta, favorevoli alle startup, dovranno essere difese e costantemente rigenerate per consentire agli innovatori di far fiorire le loro iniziative. L’indotto di attività che queste imprese digitali genereranno avrà un impatto fortissimo sulle opportunità dei cittadini europei, che in altri settori non possono trovare altrettanta apertura. Ma, appunto, hanno bisogno della cultura e dell’alfabetizzazione necessaria a vivere appieno questo passaggio storico. Il digital divide è dunque anche un vero e proprio freno allo sviluppo.

I diritti umani e la costruzione del futuro

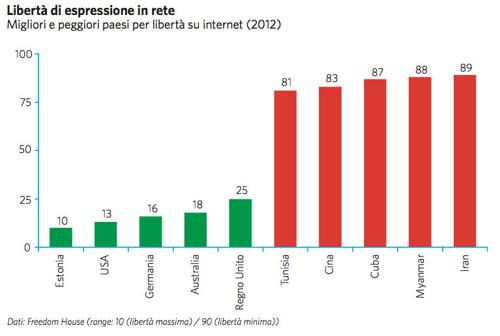

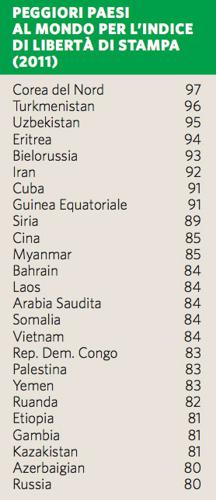

Stefano Rodotà ricorda che internet è il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto. E mostra come la sua evoluzione sia una sfida per chiunque rifletta e agisca in nome dei diritti delle persone. L’estensione della sfida può intimorire. La rete mette in gioco le nozioni di sovranità degli stati e partecipazione dei cittadini, condiziona le idee di cittadinanza e libertà di informazione, anonimato, oblio e privacy, basa la sua capacità innovativa sulla neutralità della tecnologia nei confronti dei contenuti che si trasmettono, introduce regolamentazioni nuove fondate sugli algoritmi e le metafore che fanno funzionare le piattaforme, rafforza il concetto e la pratica della manutenzione dei beni comuni, moltiplica i problemi relativi alla censura e molto altro ancora. Questo insieme molto complesso di diritti è sottoposto a una continua revisione normativa e soprattutto a un enorme e confuso dibattito rivolto alle forme più desiderabil di revisione normativa. La generale difficoltà dei legislatori a seguire le innovazioni emergenti in rete e a comprendere le conseguenze delle eventuali modifiche normative costituisce un vero e proprio rischio continuo al corretto dispiegamento dei diritti dei cittadini. Con una battuta, formulata da uno dei pionieri della rete italiana come Stefano Quintarelli, la forma di digital divide più pericolosa per i diritti dei cittadini è quella che separa i politici che vogliono legiferare in materia di internet dalla cultura necessaria per conoscere il significato di quello che fanno.

Una successione di interventi e soprattutto di tentativi di intervento motivati da particolari esigenze che non tengono conto delle complesse interazioni tra i fenomeni di rete è di per sé interpretabile come un pericolo per i diritti dei cittadini nell’ambiente digitale. La tutela della proprietà intellettuale, per esempio, conduce spesso i legislatori occidentali e alcune magistrature a sopradimensionare la necessità di interventi orientati al blocco dell’accesso a particolari siti, senza curarsi del fatto che in questo modo riducono la libertà d’accesso anche a contenuti non illegali. Di fronte a questo fenomeno è intervenuta la stessa Corte europea per i diritti dell’uomo. Ne ha parlato Guido Scorza, avvocato molto attivo in questo settore, ricordando come le decisioni della magistratura italiana di bloccare siti ritenuti lesivi della proprietà intellettuale abbiano effetti collaterali molto rischiosi: «L’effetto – ancorché non voluto ed in alcuni casi neppure ipotizzato – di taluni di questi provvedimenti è quello di rendere inaccessibili, dal nostro paese, un novero di contenuti ben più ampio e diverso rispetto a quelli oggetto del procedimento penale». Solo una certa incompetenza e incapacità di riconoscere la sproporzione tra il fine raggiunto con questo genere di provvedimenti e le conseguenze del mezzo utilizzato spiega il ricorso a queste azioni, tanto più considerando che si tratta di provvedimenti precedenti l’accertamento dell’illecito: «Il rischio di bloccare l’accesso a milioni di contenuti leciti per rendere inaccessibile qualche decina di contenuti forse illeciti è stato considerato un effetto collaterale inevitabile». In materia è appunto intervenuta la seconda sezione della Corte europea per i diritti dell’uomo con una sentenza del 18 dicembre 2012 che, come riassume Scorza, «ha stabilito che imporre blocchi all’accesso – o disporre sequestri preventivi – aventi per oggetto, voluto o meno, anche contenuti estranei a quelli per i quali si procede costituisce, specie in assenza di un adeguato fondamento normativo, una violazione dell’art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo», che recita: «Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera». Il caso preso in esame riguardava la protezione della memoria di un grande uomo politico turco cui attentava un sito web, che è stata attuata da un tribunale turco sequestrando la piattaforma che ospitava quel sito insieme a molti altri siti del tutto estranei alla vicenda.

La Open Society Foundation ha applaudito la decisione della Corte, osservando che «azioni di sequestro preventivo» come quella che aveva dato avvio al procedimento «rappresentano autentiche forme di ‘censura collaterale’ e non sono, come tali, compatibili con i diritti fondamentali dell’uomo». E Scorza conclude che questo deve cambiare la prospettiva che ha guidato in passato gli interventi anche in Italia, frenando i sequestri preventivi quando non se ne ponderino bene le conseguenze: «Una cosa è bloccare l’accesso ad un contenuto illecito per evitarne la propagazione e una cosa completamente diversa è, sebbene al medesimo fine, impedire anche l’accesso ad altri contenuti leciti o – il che è lo stesso – a servizi strumentali all’esercizio della libertà di informazione».

Gli effetti collaterali, appunto, sono molti e non facilmente prevedibili in un sistema complesso come la rete, nel quale ogni elemento è connesso a ogni altro e ogni fenomeno interagisce, in via diretta e indiretta, con ogni altro. Un tema enorme, in questo contesto, è quello della privacy. Diritto importantissimo che alcuni fondatori di piattaforme come Mark Zuckerberg sostengono, a torto, essere diventato obsoleto. Ma la cui difesa richiede un grande aggiornamento culturale e operativo delle forme normative che lo difendono. Il che non è facile. Il caso della controversia sul video che mostrava un bambino affetto dalla sindrome di Down pubblicato su una piattaforma di Google, affrontata dal sistema giudiziario italiano, ha avuto un’eco internazionale. Nel primo grado di giudizio i giudici hanno deciso che i manager di Google erano colpevoli di non aver sottolineato a sufficienza i diritti alla privacy delle persone nella pagina contenente i termini e le condizioni di utilizzo della piattaforma, contribuendo così al danno subito dal bambino. Nel secondo grado di giudizio, invece, hanno precisato che la piattaforma non può essere responsabile delle azioni di chi la usa. Si sono scontrate due interpretazioni del diritto, in quella vicenda, e soprattutto due velocità: quella della rete e quella della legge. I diritti del bambino erano stati violati, ma da chi aveva pubblicato il video e non dalla piattaforma. Carlo Blengino, avvocato coinvolto nella difesa di Google, ha commentato: «Il diritto arranca, cerca di scomporre e ricondurre i fatti alle regole di sempre, senza trovare però risposte adeguate nel groviglio di leggi che senza frontiere ormai si mischiano tra stati e continenti». In questa situazione occorre andare ai fondamentali del diritto, suggerisce Blengino. Per impostare un caso come questo occorre, dunque, tener presente che per una società americana il centro di gravità giuridico è nel primo emendamento della Costituzione, che riguarda la libertà di parola e di stampa; mentre nel contesto europeo, la Carta dei diritti fondamentali mette al primo posto la dignità della persona. Il processo diventa un confronto tra questi fondamenti del vivere civile e la contemporaneità, cioè tra il diritto e la rivoluzione dell’informazione. Il che significa, dice Blengino, che «devi spiegare in aula che quella regola, che prevede l’irresponsabilità dell’intermediario della comunicazione, non è un baco di sistema, un vuoto normativo nella ‘prateria senza regole di internet’» come scrisse il giudice che condannò in primo grado, «ma il corretto equilibrio di diritti fondamentali che sulla rete hanno nuove declinazioni». Insomma: un processo come quello insegna che i diritti fondamentali hanno bisogno di essere collocati nello spazio, per tener conto dei diversi contesti culturali di riferimento, e nel tempo, per interpretare il senso dei diritti fondamentali senza lasciare che il formalismo diventi un limite allo sviluppo della rete e alle opportunità di innovazione che genera per la società.

Internet ridisegna i confini concettuali tra gli interessi delle persone nei loro differenti ruoli e il cambiamento richiede visione e sintesi. Il che impone prima di tutto di tornare ai diritti fondamentali. E di diffonderne la consapevolezza, in vista della costruzione di una forma di convivenza adatta alla contemporaneità. Il copyright e la privacy sono diritti sacrosanti. E sono sacrosanti i diritti di innovare, creare, informare. Chi li vede come diritti contrastanti non aiuta il processo di maturazione di una nuova condizione umana che promuova i diritti delle persone e non li metta costantemente in concorrenza, anche spingendo la generazione di piattaforme e regole migliori. Gli esclusi da questa esperienza, complessa e a tratti molto faticosa, sono esclusi anche dalla costruzione di tale nuova forma di convivenza. Il digital divide non segrega soltanto le persone dall’accesso alla rete: le isola dalla storia e dal futuro.

Per tutti questi motivi, l’equilibrio tradizionale tra costituzione repubblicana e ordinamento democratico è messo in discussione dall’analfabetismo digitale, dall’incapacità di accedere alla rete e alla conoscenza che essa non cessa di diffondere non solo attraverso ciò che contiene, ma anche attraverso le attività innovative che consente e suggerisce. Le nuove piattaforme emergenti per la raccolta di istanze politiche, per la decisione sulle priorità da affrontare, per l’allocazione delle risorse scarse nel quadro di compatibilità consentito dalle circostanze socio-economiche, per la trasparenza dell’uso delle risorse pubbliche e dei risultati dell’attività della pubblica amministrazione sono a loro volta innovazioni che lasceranno il segno nella convivenza. La rete si è regolata in base all’intuizione della partecipazione multistakeholder alle decisioni: ma perché tutti gli stakeholder possano far valere la propria posizione, tutti devono accedere. Senza una continua crescita della cultura ‘costituzionale’ delle regole che coinvolgono gli esseri umani e i loro diritti, sostiene Stefano Rodotà, la convivenza rischierà continuamente le derive populiste, l’ipertrofia dell’economicismo, l’eccessivo controllo delle vite private degli individui, la protezione delle rendite di posizione a danno degli innovatori, la tecnocrazia e l’autoritarismo degli algoritmi: non sarà la tecnologia a risolvere il problema, ma un processo storico che richiede la partecipazione della più vasta parte della popolazione possibile. Un equilibrato sviluppo umano richiede un equilibrato sviluppo dei diritti e della partecipazione all’esperienza – sociale, politica, culturale – di farli valere, farli maturare, farli evolvere. Il digital divide è un attentato a tutto questo.

La cosa pubblica è fatta anche del bene comune della conoscenza. La democrazia è fatta anche di informazione libera, diversificata e metodologicamente equilibrata. Gli esclusi dalla rete sono anche esclusi dai loro diritti fondamentali, repubblicani e democratici. L’inclusione è repubblicana e democratica. Ed è dunque un diritto.

Per saperne di più

J. Abramson (2012) Networks and Citizenship: Using Technology for Civic Innovation, A Report of the 2011 Aspen Institute Forum on Communications and Society, Washington D.C.

P. Aigrain (2012) Sharing. Culture and Economy in the Internet Age, Amsterdam.

S. Bentivegna (2009) Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società d’informazione, Roma-Bari.

Y. Benkler (2006) The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven; trad. it. La ricchezza della rete, Milano 2007.

D. Della Porta, L. Mosca (2003), Globalizzazione e movimenti sociali, Roma.

M. Ferraris (2010) Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari.

C. Hess, E. Ostrom (2006) (eds.) Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice, Cambridge; trad. it. La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, Milano 2009.

International Telecommunications Union (Itc) (2011) The World in 2011: Itc Facts and Figures, Geneva.

E. Khan (2011) Internet for Everyone: Reshaping the Global Economy by Bridging the Digital Divide, Bloomington.

G. Krikorian, A. Kapczynski (2010) (eds.) Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property, Cambridge.

L. Lessig (2008) Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, London; trad. it. Remix. Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni), Milano 2009.

M. Masini, A. Lovari, S. Benenati (2011) (a cura di) Dal digital divide ai media sociali. Le nuove sfide della comunicazione pubblica, Torino.

P. Norris (2001) Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide, New York.

Organization for Economic Co-operation and Development (Oecd) (2010) Measuring Globalisation-Oecd Economic Globalisation indicators, Paris.

P.J. Parks (2012) The Digital Divide, San Diego.

F. Pomilio, D. Panosetti (2012) (a cura di) Comunicare la trasparenza, Bologna.

P.C. Rivoltella (2008) (ed.) Digital Literacy. Tools and Methodologies for the Information Society, Hershey.

S. Rodotà (2004) Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari.

S. Rodotà (2012) Il diritto di avere diritti, Roma-Bari.

C. Shirky (2010) Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age, New York; trad. it. Surplus cognitivo: creatività e generosità nell’era digitale, Torino 2010.

D. Tapscott, A.D. Williams (2010) Macrowikinomics: Rebooting Business and the World, New York; trad. it. Macrowikinomics. Riavviare il sistema: dal business al mondo, Milano 2010.

D. Weinberger (2007) Everything Is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder, New York; trad. it. Elogio del disordine: le regole del nuovo mondo digitale, Milano 2010.

D. Weinberger (2011) Too Big to Know: Rethinking Knowledge Now That the Facts Aren’t the Facts, Experts Are Everywhere, and the Smartest Person in the Room Is the Room, New York; trad. it. La stanza intelligente, Torino 2012.

Da dove viene il digital divide

«That our children will never be separated by a digital divide», che i nostri figli non siano mai più separati da un divario digitale. C’era già tutto il senso dell’inclusione e dell’accesso in queste poche parole pronunciata da Al Gore nel 1996 a Knoxville, in Tennessee. In quell’occasione l’allora vice presidente americano tenne a battesimo il termine ‘digital divide’, che da allora è diventato di uso comune anche in altre lingue per indicare il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione, in particolare ai pc e a internet, e chi ne è escluso, risultando quindi emarginato dal mondo digitale, quell’enorme spazio comune in cui oggi le persone possono confrontarsi e informarsi, dibattere e scambiarsi idee, oggetti e servizi. Già allora, con quelle poche parole l’amministrazione americana, che aveva lanciato poco prima un piano di sviluppo federale per quelle che allora venivano indicate come ‘autostrade elettroniche’, sottolineava la disparità di accesso alle tecnologie informatiche all’interno della popolazione americana e i rischi che potevano derivare da uno sviluppo in cui non si fosse riusciti a colmare quel divario digitale che rappresenta la vera linea di demarcazione che distingue tra l’inclusione e l’emarginazione per l’economia del futuro. I motivi di esclusione derivano da diversi fattori, dalle condizioni economiche al livello di istruzione e di padronanza delle tecnologie, dalle infrastrutture all’età, dall’area di residenza fino all’appartenenza a gruppi etnici. Oggi il digital divide rimane un problema nazionale, come denunciano anche gli obiettivi dell’Agenda digitale dell’Unione Europea, inserito però ormai in una prospettiva globale, che dipende dalle disparità tra paesi ricchi e in via di sviluppo.

Segregazione digitale? Il digital divide dell’ultra banda

Le esigenze degli utenti di internet crescono con l’uso e l’alfabetizzazione. Che siano singoli privati o aziende per esigenze di business, il fabbisogno di rete e, soprattutto, di un’infrastruttura potente e veloce cresce in maniera esponenziale di concerto con l’evoluzione delle tecnologie. Oggi il superamento del digital divide viene considerato sulla base della diffusione della banda larga ad almeno 2 megabit per secondo in download: in Italia solo poco più del 10% della popolazione è incluso nella copertura fissa a questa velocità (Adsl), percentuale che scende al 6% se si considera anche la copertura mobile. Anche l’Agenda Digitale dell’Eu, il percorso verso l’integrazione digitale indicato dalla Commissione europea per gli stati membri, sembra dare ormai per scontato il superamento di questo digital divide di prima generazione, indicando come obiettivo per il 2013 il raggiungimento del 100% della popolazione comunitaria con una rete ad almeno 2 Mb/s. Obiettivo che dovrebbe quindi essere ormai a portata di mano. Perché ormai il digital divide, il tasso di esclusione dalle tecnologie dell’informazione, si misura in termini di banda cosiddetta ultralarga, che va dai 30 fino ai 100 megabit – quella che sta già arrivando nelle maggiori città italiane. Il tasso di copertura attuale in Italia a banda ultralarga arriva a fatica al 10% della popolazione. L’obiettivo fissato dall’Unione Europea è di arrivare, entro il 2020, a fornire a tutta la popolazione una rete a 30 Mb e arrivare a garantire internet a 100 Mb al 50% della popolazione. Con il rischio in caso contrario di rimanere ai margini della società dell’informazione. Per quanto riguarda l’Italia, come un po’ tutti i paesi, la copertura si sta estendendo con relativa velocità nelle aree urbane e ad alta concentrazione di imprese, dove la fame di banda larga promette di ammortizzare gli investimenti degli operatori in tempi relativamente brevi. Il problema sono invece le zone a richiesta più bassa, dove gli operatori sono meno incentivati ad arrivare, le aree più disabitate e quelle a minor sviluppo, come il Meridione, che rischia di perdere un altro treno sulla via dello sviluppo.

E-commerce contro la crisi

Il 2012 ha confermato che il commercio elettronico rappresenta un volano economico anti-crisi. Nonostante una riduzione generale del 2% dei consumi, conseguenza della contrazione congiunturale, il valore degli acquisti compiuti online dagli italiani è cresciuto del 19% arrivando a 9,6 miliardi di euro, un livello più che triplicato rispetto a sette anni prima. Senz’altro la crisi ha rappresentato un fattore determinante alla base del boom del commercio elettronico, insieme alla diffusione degli smartphone, che ha facilitato l’accesso a internet, e all’evoluzione dell’offerta, in uno scenario sempre più concorrenziale. Alla base dell’e-commerce c’è infatti la comodità d’uso, dal momento che l’acquirente non deve neanche uscire di casa per confrontare servizi e prezzi, ma soprattutto un vantaggio economico: come ha dimostrato il comparto del turismo, internet si è trasformato in un festival globale di offerte e di sconti, con una complessiva riduzione dei prezzi per gli utenti. Il web favorisce infatti una rapida comparazione dei prezzi e dei servizi, agendo come un potente strumento di risparmi per tutti. Alla base di questo ruolo del web c’è la spinta verso la trasparenza nel rapporto tra aziende e consumatori. È lo stesso meccanismo su cui si fonda l’e-government,la spinta inarrestabile alle pubbliche amministrazioni per aprirsi ai cittadini, rendendole più trasparenti e più vicine agli utenti e spezzando quel muro che da sempre separa la burocrazia e il settore pubblico dalla popolazione. Si tratta di due esempi in cui internet diventa un fattore di trasformazione e di sviluppo fondamentale per le economie. Sempre che il web sia disponibile per tutti, per le aziende, per le pubbliche amministrazioni e per i cittadini, i quali a loro volta devono essere messi nelle condizioni di sfruttarne le potenzialità. In Italia la situazione è ancora arretrata rispetto al resto d’Europa. Così gli utenti internet sono meno della metà della popolazione (quando l’obiettivo dell’Agenda digitale Eu è di raggiungere il 75% della popolazione europea al 2015), i cittadini che comprano online sono il 15% contro il 50% di target e le piccole e medie imprese che vendono sul web sono solo il 4%: l’obiettivo è arrivare al 33% entro tre anni.

Si espande il diritto all’accesso

Se internet è un bene comune appartenente all’intera umanità, tutti i cittadini hanno diritto di poterne godere liberamente e, ancor prima, di potervi accedere. La Convenzione internazionale sui diritti dell’uomo tutela il diritto alla libertà d’espressione nella forma più ampia possibile, quindi anche per quanto riguarda il web. Questa difesa presuppone però che i singoli abbiano una possibilità di accesso semplice e agevole. Tanto che diversi paesi sono già arrivati nei loro ordinamenti a delineare un vero e proprio diritto per quanto riguarda la possibilità di avere internet a disposizione per tutti, da una parte impegnando i singoli stati ad assicurare la presenza dell’infrastruttura per la rete e dall’altra proibendone restrizioni indebite all’accesso.

A fare scuola è stata l’Estonia, il cui Parlamento già nel 2000 ha adottato una legge che etichettava l’accesso a internet come un diritto fondamentale dell’uomo, lanciando un massiccio programma per portare la rete in ogni angolo del paese baltico. Poco dopo il consesso internazionale del World Summit for Information Society ha portato i membri delle Nazioni Unite a riaffermare in maniera congiunta l’importanza della società dell’informazione per tutelare e rafforzare i diritti umani: oltre a ribadire il diritto alla libertà d’espressione, la Dichiarazione del dicembre 2003 stabiliva che «la comunicazione è un processo sociale fondamentale, un bisogno di base dell’uomo e il fondamento di tutte le organizzazioni sociali (…). Tutti gli uomini devono avere l’opportunità di partecipare e nessuno deve essere escluso dai benefici che la società dell’informazione offre». Parole che definiscono il diritto all’inclusione.

La Grecia ha fatto seguito, introducendo direttamente nella sua Costituzione il diritto di tutti i cittadini a partecipare alla società dell’informazione. In Francia la Corte costituzionale ha dichiarato l’accesso a internet come un diritto fondamentale dell’uomo, con un pronunciamento dai toni forti che fa a pugni con l’Hadopi, l’istituzione creata da Parigi contro la pirateria. In Finlandia il governo ha sancito il diritto di tutti i cittadini ad avere a disposizione una connessione a banda larga di un megabit al secondo. E nelle Americhe la Corte suprema del Costa Rica ha riconosciuto il diritto fondamentale dell’accesso a internet come strumento di base per ‘facilitare l’esercizio dei diritti fondamentali e della partecipazione democratica.

Google e gli altri: evasori globali ed economia digitale

di Lorenzo Mosca

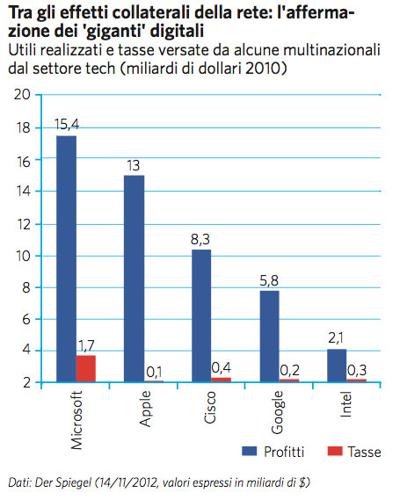

Rivoluzione tecnologica e globalizzazione sono fenomeni strettamente interrelati (Della Porta, Mosca 2003). Una delle principali conseguenze di questi processi è rappresentata dal ruolo crescente delle imprese multinazionali nell’economia globale. Confrontando il pil degli stati e il fatturato delle corporation emerge infatti che, fra le prime 100 posizioni, 47 sono occupate da multinazionali. Inoltre, secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd 2010), circa il 60% del commercio internazionale ha luogo all’interno delle filiali delle imprese multinazionali. Operando in più stati, esse cercano di avvantaggiarsi delle normative fiscali per loro più favorevoli mediante sistemi di scatole cinesi e creazione di società off-shore. Recentemente alcune note imprese che offrono servizi e contenuti sul web sono state accusate di evadere il fisco.

Nella categoria degli ‘evasori globali’ rientrano soprattutto quelle imprese multinazionali che operano nell’ambito dell’economia digitale. Questo perché la dimensione immateriale dei settori dell’elettronica e dell’e-commerce permette facilmente di mascherare la dimensione territoriale dei processi di transazione economica, facendo figurare lo svolgimento di operazioni di compravendita di prodotti (pagamento di diritti, software, musica, video, etc.) in luoghi in cui la tassazione risulta particolarmente favorevole. È il caso della strategia del ‘doppio irlandese con sandwich olandese’ (Double Irish Dutch Sandwich), che attraverso una triangolazione permette a Google di convogliare gli utili (derivanti soprattutto da proventi pubblicitari) sulla casa madre con sede in Irlanda e da essa deviarli su una controllata olandese, facendoli transitare nuovamente attraverso una società sussidiaria in Irlanda per poi farli approdare definitivamente in un paradiso fiscale alle Bermuda. Grazie a questa serie di passaggi la tassazione degli utili si riduce notevolmente. Anche Amazon, Apple, eBay, Facebook e Microsoft utilizzano modalità simili per eludere il fisco.

Secondo alcune stime, raramente le tasse sui profitti delle imprese in questione supererebbero il 10% dei profitti. Con riferimento agli utili realizzati fuori dagli Stati Uniti nel corso del 2010, le imposte pagate da cinque grandi multinazionali nel settore tecnologico e dei servizi internet variano fra il 14% di Intel e lo 0,8% di Apple, con Cisco e Google che si collocano sotto al 5%.

La crisi economica ha spinto alcuni stati come Australia, Francia, Germania, Regno Unito e Italia a imporre un giro di vite ai grandi evasori globali, ipotizzando la creazione di quella che è stata definita ‘Google Tax’. Per poter essere affrontato adeguatamente il problema richiederebbe però la definizione di strumenti efficaci di governance a livello globale. Con riferimento all’Unione Europea, la scarsa integrazione dal punto di vista delle politiche fiscali rende il compito particolarmente arduo: al fine di essere regolata la materia necessita infatti dell’unanimità dei 27 paesi membri, alcuni dei quali (Irlanda, Olanda e Lussemburgo) fortemente restii ad armonizzare verso l’alto i sistemi di tassazione nazionali poiché ciò spingerebbe le imprese a spostarsi in stati con condizioni fiscali più favorevoli di quelle stabilite a livello europeo.

La questione, quindi, fa riferimento al tema più generale della regolamentazione del web. Tuttavia anche gli accordi internazionali più recenti miranti a una regolamentazione (non solo fiscale) del settore sono stati svuotati e resi inefficaci dal conflitto emerso fra stati autoritari, stati democratici e grandi corporation. Il richiamo a rischi (effettivi) di censura e controllo è stato spesso utilizzato da queste ultime in maniera strumentale per scongiurare l’imposizione di qualsiasi vincolo alla loro libertà di azione.