lavoro, domanda di

lavoro, domanda di

Insieme delle scelte delle imprese relative alla domanda dei servizi del fattore lavoro. Il l. è un input (➔) fondamentale nel processo produttivo e l’azienda si rivolge agli individui per domandarne i servizi. La teoria tradizionale tratta tale input in modo analogo agli altri fattori del processo produttivo, e quindi ipotizza che l’impresa possa modificarne la quantità senza costi di aggiustamento. Si noti che la domanda di l. è una domanda derivata perché le aziende utilizzano l. per produrre beni e servizi, nell’interno del processo di massimizzazione del profitto.

Domanda di breve periodo

Nel breve periodo, in cui è fissa la quantità di capitale, l’impresa aumenta la quantità di l., fino a quando il ricavo aggiuntivo ottenuto con un lavoratore in più (valore marginale del prodotto del l.) è superiore al costo della sua assunzione (costo marginale in termini di salario e oneri fiscali). Il primo è dato dal prodotto tra la quantità di output (➔) aggiuntiva conseguita con un lavoratore in più (prodotto marginale del l.) e il prezzo unitario dell’output. In altri termini, nel punto in cui l’impresa massimizza i profitti, il beneficio marginale che ricava dal reclutare un altro lavoratore eguaglia il costo di assumerlo, e all’impresa non conviene espandersi ulteriormente: a quel livello il costo del l. in termini reali eguaglia la redditività marginale del lavoro. Sotto ipotesi standard, per data tecnologia la domanda di breve periodo del l. Si correla negativamente al salario reale, agli oneri sociali e allo stock di capitale a disposizione dell’impresa.

Domanda nel lungo periodo

Nel lungo periodo, in cui la quantità di capitale può essere modificata, bisogna tenere conto delle possibilità di sostituzione tra i fattori produttivi. L’impresa domanda mezzi di produzione in modo da minimizzare i costi per dato output. La minimizzazione dei costi si ha quando il tasso a cui l’impresa può sostituire un input con l’altro (tasso marginale di sostituzione tecnica) eguaglia il rapporto tra il costo unitario del l. e quello d’uso del capitale, cioè il tasso al quale è possibile scambiare sul mercato l. con mezzi del capitale. Anche nel lungo periodo vi è una relazione negativa tra la quantità di l. domandata e il salario reale, aggravato dagli oneri sociali. Una riduzione della retribuzione genera, infatti, sia un effetto di sostituzione, che spinge l’azienda a utilizzare metodi di produzione a più elevata intensità relativa di l., e quindi ne aumenta la domanda, sia un effetto di scala che porta l’impresa a espandere la produzione e quindi a incrementare la domanda. Per valutare la sensibilità della domanda a variazioni (➔ variazione) del salario si calcola l’elasticità (➔). Sebbene ci sia accordo sul fatto che essa è negativa, la varietà delle stime è ampia.

Estensioni del modello concorrenziale

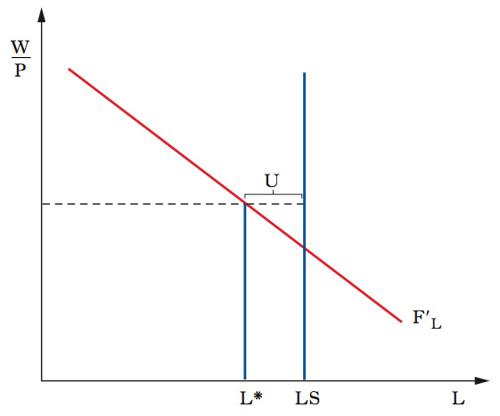

Il modello concorrenziale può essere esteso modificando alcune delle ipotesi su cui si basa. Per es., può essere adattato al caso di mercati non concorrenziali in cui la remunerazione non è data, ma viene contrattata con i sindacati, oppure al caso in cui le imprese hanno potere sul mercato del prodotto, tale da generare rendite che possono essere distribuite parzialmente ai lavoratori sotto forma di maggiori salari. Alcuni modelli considerano la presenza di costi fissi del l. ‒ cioè indipendenti dal numero di ore lavorate, quali i costi di assunzione (➔ assunzione, costi di) e formazione ‒ aggiuntivi rispetto al salario. A causa di tali costi il l. viene considerato un fattore di produzione quasi fisso. In tal caso si sottolinea come i servizi del fattore l. siano dati dal prodotto del numero di occupati per il numero di ore lavorative medie di ciascuno di essi. La domanda si risolve nella definizione della combinazione ottimale di ore e occupati. Anche la legislazione di protezione del l. (➔ lavoro, legislazione di protezione del) influenza le decisioni di domanda delle imprese: normalmente si ritiene che la maggiore rigidità del mercato riduca l’occupazione e accresca la disoccupazione soprattutto di lungo periodo e delle fasce deboli. A livello aggregato, ipotizzando imprese identiche in concorrenza sul mercato del prodotto e una tecnologia (PIL=F(L), con L lavoro) definita da una produttività marginale positiva e decrescente (FL>0, F<0) il massimo profitto, per dato salario reale (W/P, dove W è il salario normale e P è il prezzo) si ha in corrispondenza del punto L* (nel grafico). Dunque L* è la domanda derivata di l. ovvero il livello di occupazione. Se sullo stesso grafico descriviamo l’offerta aggregata di l., per semplicità ipotizzata fissa e pari a LS, appare evidente che la disoccupazione U=LS−L*.