Economia internazionale

Economia internazionale

Sommario: 1. Premessa. 2. Sviluppi istituzionali. 3. Cambiamenti strutturali. 4. Risultati e tendenze. 5. Eventi economici di maggiore importanza. 6. Il clima intellettuale. 7. Aspetti delle relazioni economiche internazionali. □ Bibliografia.

1. Premessa

L'economia internazionale, intesa come la risultante delle relazioni commerciali e finanziarie tra Stati, ha sempre avuto una notevole importanza sia per i singoli sistemi economici che per il benessere collettivo. Con l'espandersi dei rapporti commerciali, soprattutto dopo la rivoluzione industriale, e con la più recente, ma molto rapida, estensione di quelli finanziari, malgrado l'interludio negativo tra le due guerre mondiali, le condizioni dell'economia internazionale hanno assunto un'importanza sempre maggiore nella determinazione dei livelli di benessere raggiungibili da tutti i paesi interessati. Questi ultimi sono diventati sempre più numerosi, a partire dal secondo dopoguerra, con il procedere del processo di decolonizzazione, che ha determinato la comparsa, sulla scena economica internazionale, di un gran numero di nuovi paesi aventi economie generalmente poco sviluppate e quindi necessariamente aperte al commercio internazionale e agli investimenti esteri. Accanto al moltiplicarsi del numero dei suoi attori, dal dopoguerra in poi l'economia internazionale è stata caratterizzata dall'estendersi dei legami di integrazione reale e finanziaria tra gli stessi. Questa crescita dell'interdipendenza economica ha interessato sia la parte economicamente più sviluppata del mondo - i cosiddetti paesi industrializzati (PI) - che quella meno sviluppata - i cosiddetti paesi in via di sviluppo (PVS). Più recentemente, a partire almeno dagli anni ottanta per l'Europa centrale e dagli anni novanta per l'ex Unione Sovietica, si sono sempre più integrate con il resto del mondo anche le ‛economie pianificate', che erano rimaste isolate durante buona parte del Novecento per ragioni ideologiche e politiche, in parte autonome e in parte imposte dall'esterno.

Ogni sguardo generale all'economia internazionale che prenda le mosse dalla ricostruzione postbellica impone difficili scelte di trattazione e corre irrimediabilmente il rischio di risultare squilibrato in talune delle sue parti. Nel caratterizzare le più importanti tendenze evolutive dell'economia mondiale negli ultimi cinquant'anni, in questo articolo l'accento è stato posto in particolare su tre di esse: la continua e rapida crescita del commercio internazionale dopo l'implosione degli anni trenta (v. Kindleberger, 1973; v. Grimwade, 1989); la ricostruzione e la successiva fortissima espansione dei mercati finanziari a livello mondiale (v. Bryant, 1987); e infine il progressivo consolidamento dei poli regionali di crescita e di commercio (v. Anderson e Blackhurst, 1993), che sembrano destinati a diventare anche poli finanziari e monetari . Le prime due tendenze sono indicative della crescita dell'interdipendenza economica e finanziaria a livello globale, che costituisce, come si diceva poc'anzi, una delle principali caratteristiche di struttura assunte dall'economia internazionale nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. La terza tendenza, che riguarda la crescita di importanza del regionalismo, è solo in parte complementare a quella dell'integrazione globale.

L'architettura entro la quale le tendenze sopraddette si sono manifestate e, con l'andar del tempo, consolidate - architettura voluta dalle potenze alleate emerse vincitrici dal secondo conflitto mondiale - è stata caratterizzata dal multilateralismo nei pagamenti internazionali e dalla non discriminazione nei rapporti commerciali tra Stati. Su tali principî fondamentali furono basati il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e l'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), che insieme alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), successivamente divenuta più nota come Banca Mondiale (BM), hanno costituito i pilastri istituzionali del ricostruito ordine economico mondiale.

Fra gli eventi di maggiore importanza che hanno determinato il clima economico di questo cinquantennio, sono poi da ricordare: il passaggio da un regime di cambi fissi a uno di cambi flessibili (o fluttuanti) avvenuto nel marzo del 1973; tre crisi petrolifere (due forti aumenti nei prezzi nel 1973-1974 e 1979-1980, e una forte diminuzione degli stessi nel 1986); tre fasi di grave recessione (nel 1945-1946, 1975 e 1982) e due di più lieve entità nel 1958 e nel 1992; un forte e prolungato ciclo nel tasso di cambio nominale e reale del dollaro (caratterizzato da un marcato apprezzamento tra il 1980 e il 1985 e da un altrettanto forte deprezzamento tra il 1985 e il 1990); la crisi del debito del 1982 che, per la stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo, pose improvvisamente fine all'accesso al credito bancario internazionale privato; e infine, l'inizio della trasformazione delle economie pianificate dell'Europa centrale e dell'ex Unione Sovietica in economie di mercato e la loro reintegrazione nell'economia internazionale a partire dalla fine degli anni ottanta.

Durante questo periodo, anche il clima intellettuale, e di conseguenza le influenze da esso esercitate sulle politiche economiche perseguite dai maggiori paesi industrializzati e in via di sviluppo, ha subito importanti cambiamenti. Nei paesi industrializzati, dall'ottimismo keynesiano sulla capacità, da parte delle autorità di governo, di controllare il ciclo economico e di influenzare la crescita - ottimismo che ha caratterizzato gli anni cinquanta e sessanta - si è passati nel corso degli anni settanta e ottanta a un sempre maggior pessimismo, di chiaro stampo classico, circa l'intervento statale in economia e a una crescente preferenza per le soluzioni di mercato.

Nei paesi in via di sviluppo i notevoli cambiamenti verificatisi nel clima intellettuale hanno determinato mutamenti, talvolta anche radicali, nelle strategie di sviluppo perseguite e nella conduzione macroeconomica: l'‛ingenua' fiducia nell'intervento diretto e caratterizzante dell'operatore pubblico nei processi di crescita - che si era chiaramente manifestata nell'adozione di obiettivi di piano, nel ruolo determinante assegnato all'investimento pubblico e nella regolamentazione, generalmente molto stretta, dell'attività economica privata durante gli anni cinquanta e sessanta e in parte degli anni settanta - ha lasciato il passo a un maggior ruolo della concorrenza, stimolata dalla deregolamentazione interna e dall'apertura verso l'esterno di molte economie in via di sviluppo, e a una rivalutazione del ruolo del settore privato quale perno dell'accumulazione e dell'investimento, che rappresentano processi essenziali alla crescita economica.

2. Sviluppi istituzionali

Il forte impulso internazionalista - derivante dalle concezioni politiche prevalenti nelle nazioni vincitrici del secondo conflitto mondiale, e maturato in parte alla luce dell'esperienza economica degli anni trenta - si è chiaramente riflesso nel quadro istituzionale costruito nell'immediato dopoguerra per regolamentare le relazioni commerciali e finanziarie internazionali. L'architettura del nuovo ordine economico si è basata infatti su due accordi quadro: quello di Bretton Woods del 1944, costitutivo del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, e quello di Ginevra del 1947, costitutivo dell'Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio (v. Gardner, 1956; v. Foreman-Peck, 1983). Ambedue riflettevano buona parte delle conclusioni che Ragnar Nurkse (v., 1944) aveva tratto dall'esperienza interbellica: l'opposizione alle restrizioni al commercio tra gli Stati e alle svalutazioni competitive, nonché il sospetto che i movimenti di capitale a breve fossero più dannosi che utili. Di qui le preferenze per il libero scambio a livello internazionale, per i tassi di cambio fissi e per la regolamentazione a livello nazionale dei flussi di capitale finanziario a breve termine. In più, ambedue gli accordi si rifacevano alla necessità - fortemente percepita soprattutto negli Stati Uniti, ma condivisa anche in parti importanti dell'Europa - che l'ordine economico internazionale dovesse essere basato su regole chiare e certe, sottoscritte liberamente dai singoli paesi, i quali avrebbero poi dovuto applicarle collettivamente e in modo cooperativo.

Gli elementi monetari del quadro istituzionale postbellico erano quelli incorporati nel Fondo Monetario Internazionale e nella Banca Mondiale. L'accordo sul Fondo Monetario Internazionale prevedeva: convertibilità delle monete a tassi di cambio fissi (eccetto per un margine di fluttuazione di ±1% attorno al valore dichiarato di parità) per l'effettuazione di tutte le operazioni di pagamento di conto corrente; la possibilità di cambiare le parità solo per correggere ‛squilibri fondamentali' nei pagamenti internazionali di un paese membro; la possibilità da parte dei singoli paesi di controllare i loro movimenti di capitale in entrata e uscita; l'accesso al credito comune, gestito dal Fondo Monetario Internazionale, per finanziare squilibri temporanei nei pagamenti o per facilitare il passaggio da posizioni di disequilibrio a posizioni di equilibrio (ossia per l'aggiustamento della bilancia dei pagamenti). Alla Banca Mondiale si era invece dato come obiettivo l'intermediazione dei flussi di capitale privato dai paesi eccedentari a quelli deficitari; a tale scopo essa venne dotata di capitale proprio e di garanzie emesse dai paesi membri. Con tali presupposti la Banca avrebbe potuto ricorrere al mercato per approvvigionarsi di fondi con i quali estendere credito - ai costi più bassi possibili - ai paesi membri che lo desiderassero. L'attività di intermediazione di questa banca pubblica doveva andare a beneficio anzitutto dei paesi più fortemente toccati dal conflitto mondiale e più bisognosi d'aiuto per la ricostruzione delle loro economie, e successivamente di quelli in via di sviluppo, strutturalmente deficitari di risparmio e quindi altrimenti impossibilitati a realizzare gli investimenti necessari per innescare solidi e duraturi processi di crescita economica. Specialmente nel caso di questi ultimi, il punto di vista prevalente era che, dopo l'esperienza degli anni trenta in America Latina, il credito privato estero non si sarebbe spontaneamente canalizzato nella loro direzione. Mercati imperfetti dal punto di vista dell'informazione e della capacità di valutazione dei rischi di credito avrebbero probabilmente razionato troppo a lungo il credito internazionale privato, riducendo in tal modo le possibilità di crescita di molti paesi in via di sviluppo.

Quelli di Bretton Woods erano accordi aperti. I paesi che non li avevano sottoscritti all'inizio avrebbero potuto farlo successivamente, ossia nel momento in cui fossero stati pronti a condividerne e rispettarne i principî (e quando i paesi membri li avessero ritenuti tali). Nello stesso modo, paesi che non esistevano all'atto della stipula degli accordi (la grande maggioranza dei paesi in via di sviluppo era ancora allo stato coloniale o semicoloniale) avrebbero potuto accedervi, alle stesse condizioni, una volta diventati politicamente indipendenti. Ciò avvenne rapidamente: i 29 paesi che sottoscrissero gli accordi di Bretton Woods nel 1945 diventarono 70 nel 1960 e 115 nel 1970, per arrivare fino a 179 nel 1994, dopo che poterono aderirvi (o aderirvi di nuovo) molti dei paesi dell'Europa centrale e praticamente tutti quelli componenti l'ex Unione Sovietica. Il ‛club' di Bretton Woods, che era nato ‛primo-mondista', capitalista e geograficamente limitato, diveniva quindi, in una fase successiva, più ‛secondo-mondista' e diversificato quanto a tipologie economiche, per assumere infine, nell'ultimo periodo, una configurazione realmente mondiale.

La dimensione più reale del quadro istituzionale postbellico era quella incorporata nel GATT, che stabiliva il nuovo ordine commerciale internazionale, con le sue regole (la più importante delle quali era la non discriminazione nei rapporti commerciali tra i membri), i suoi obiettivi (liberalizzazione degli scambi basata su accordi bilaterali o multilaterali tra membri, estesi automaticamente a tutti gli altri sulla base del principio della ‛nazione più favorita') e i suoi procedimenti per la risoluzione delle dispute commerciali. Da parziale (23 paesi lo sottoscrissero nel 1947, 13 dei quali erano industrializzati e 10 in via di sviluppo) esso si è progressivamente esteso, con l'adesione dapprima di molti paesi in via di sviluppo, e infine dei paesi ex socialisti che ne erano rimasti al di fuori, preferendo un modello di specializzazione di gruppo e l'isolamento dall'economia mondiale. I membri del GATT, diventati già 82 nel 1975, sono progressivamente cresciuti arrivando a 117 agli inizi del 1994.

La fissità dei rapporti di cambio è stata, di tutto il sistema creato a Bretton Woods, la dimensione più difficile da mantenere e sottoposta alle maggiori pressioni, almeno a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. Con il consolidarsi del dollar glut (ossia dell'eccesso di offerta di dollari a livello internazionale) le difficoltà incontrate dai paesi in condizioni di forte disequilibrio nei pagamenti portarono infatti a mutare le parità di cambio stabilite in precedenza. Secondo Richard N. Cooper (v., 1987), tale sistema aveva fin dall'inizio almeno due difetti strutturali: era direttamente (o indirettamente, attraverso il dollaro convertibile) basato sull'oro, senza che esistesse un meccanismo tale da assicurare una espansione dell'offerta di quest'ultimo (e quindi delle riserve mondiali) sufficiente a far fronte alla crescita della domanda derivante dalla rapida estensione del commercio e dei pagamenti internazionali. La funzione di ancoraggio del sistema fu quindi assunta, per necessità, sempre più dal dollaro. Ma con l'aumentare dei dollari detenuti in riserva dalle banche centrali dei vari paesi e col crescere del rapporto dollaro-oro nei loro portafogli, la convertibilità della moneta americana in oro divenne sempre meno certa, mentre la fiducia nel dollaro venne a essere sempre più importante per la stabilità dell'intero sistema di Bretton Woods. Sennonché, con l'insorgere dell'inflazione negli Stati Uniti e la progressiva erosione della loro posizione di parte corrente a partire dal 1967 - fenomeni ambedue connessi allo stimolo fiscale derivante dalle spese militari necessarie a sostenere la guerra nel Vietnam - le crisi di fiducia nel dollaro aumentarono. Per ridurre la domanda di dollari come strumento di saldo nelle transazioni con l'estero dei paesi membri, furono introdotti nel 1967 all'interno del Fondo Monetario Internazionale i cosiddetti Diritti Speciali di Prelievo (DSP), che potevano essere utilizzati come mezzo di pagamento e accumulati come riserve. Ma la creazione di ‛oro cartaceo' (come vennero chiamati i DSP), cominciata nel 1970, fu di modestissima portata in relazione al crescere della domanda di strumenti di riserva alternativi al dollaro, e tale da non ridurre la progressiva sfiducia nella moneta numerario (il dollaro). Per porre fine alla corsa all'oro statunitense, ossia alle richieste troppo massicce di conversione in oro di dollari fatte dalle autorità monetarie di paesi membri del Fondo Monetario Internazionale, la convertibilità del dollaro fu definitivamente sospesa dal presidente Nixon nell'agosto 1971 (v. Solomon, 1977).

Il secondo difetto strutturale del sistema, sempre a detta di Cooper, stava nella regola secondo la quale il tasso di cambio di un paese poteva essere modificato solo in condizioni di ‛squilibrio fondamentale' nei pagamenti internazionali. Ciò creava due ordini di difficoltà. In primo luogo, gli avanzi nella bilancia dei pagamenti erano molto più facilmente sostenibili dei disavanzi; di qui l'asimmetria nei processi di aggiustamento, cui in pratica dovevano sottoporsi solo i paesi deficitari, e la facilità con la quale le parità di cambio di questi ultimi potevano essere ‛attaccate' dalla speculazione. Dato che i paesi in surplus di fatto non rivalutavano, i rischi fronteggiati da chi scommetteva contro le parità di cambio esistenti andavano in una sola direzione. In secondo luogo, per essere interpretato come fondamentale, uno squilibrio nei pagamenti doveva essere talmente grande ed evidente da mettere in difficoltà le autorità del paese che veniva a trovarsi in tali condizioni, molto prima che la variazione del tasso di cambio potesse avvenire con il consenso degli altri membri del Fondo Monetario Internazionale. Ciò tendeva a prolungare le situazioni di crisi ed esponeva le monete dei paesi in deficit ad attacchi speculativi ancor più consistenti del normale (e quindi aumentava, tra l'altro, la quantità di riserve loro necessarie per difendere le parità costituite).

Di fatto, ci si rese presto conto di come la relativa stabilità del sistema dipendesse in larga parte dalle possibilità di controllare i movimenti di capitale a breve termine per impedire, o almeno limitare, le ondate speculative sui cambi. Ma una parte dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale non accettò mai di controllare i movimenti di capitale (né assunse obblighi in proposito) e dopo il 1958 numerose barriere alla mobilità internazionale dei capitali furono rimosse con il ritorno alla convertibilità delle nove maggiori monete, anche se per le sole operazioni di conto corrente. Inoltre, i mercati finanziari off shore continuarono a espandersi quasi senza regole e a rendere più difficili i controlli esistenti sui movimenti di capitali (v. Fratianni e Savona, 1972; v. Argy, 1981). Anche ritardando o anticipando i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali si poteva poi facilmente speculare sui cambi. Alcuni paesi cominciarono ad abbandonare le parità fisse tra il 1972 e il 1973. Nel marzo del 1973 la fluttuazione nei cambi delle principali monete divenne generalizzata e il sistema dei cambi fissi fu in pratica abbandonato (v. Bortolani, 1977), anche se molti paesi in via di sviluppo continuarono ad ancorare le loro monete al dollaro, al franco francese, alla sterlina inglese o a panieri di monete ‛forti'.

I cambi fluttuanti dovevano servire a rendere più fluidi i processi di aggiustamento degli squilibri nella bilancia dei pagamenti e a svincolare le politiche monetarie dei paesi in cui tali squilibri si manifestavano dall'obiettivo obbligato di difendere le parità di cambio. Ma i tassi di cambio fluttuanti non isolano le economie dalle influenze esterne, soprattutto quando queste sono di natura reale. In aggiunta, i tassi di cambio nominali di ciascun paese oscillano molto di più di quanto necessario a compensare i differenziali nei tassi di inflazione con il resto del mondo, e in regime di cambi che fluttuano si generano forti correlazioni tra movimenti nei tassi nominali e movimenti nei tassi reali. Infine, i tassi di cambio reali hanno inaspettatamente mostrato anche una tendenza a muoversi a ciclo ampio. Oltre che all'influenza di fattori fondamentali, essi sono apparentemente sensibili alle ‛notizie', e quindi si ritrovano sottoposti a variazioni non solo più grandi del previsto, ma anche più grandi del necessario. Ciò perché l'interpretazione delle ‛notizie' è oggettivamente difficile e i movimenti nei tassi di cambio diventano essi stessi indicatori dei sentimenti del mercato. Ciò sembra favorire il bandwagon effect, ossia comportamenti di ‛assalto alla diligenza' nel timore di perderla, e movimenti a onda da parte degli operatori che tendono a spingere i tassi ancor più fortemente nella direzione iniziale.

In presenza di libertà nei movimenti di capitale a livello internazionale, le possibilità di mantenere politiche monetarie autonome si riducono poi in modo sostanziale. Sono infatti le condizioni prevalenti nei mercati esteri a determinare i tassi dell'interesse, almeno nel caso di economie relativamente piccole e aperte. Ciò è stato ben compreso dalle autorità dei più importanti paesi membri del Fondo Monetario Internazionale, che hanno creato diversi meccanismi di monitoraggio dell'economia mondiale e delle loro rispettive politiche economiche, quali riunioni a intervalli regolari dei ministri delle Finanze (24 dei quali si riuniscono due volte l'anno in sede Fondo Monetario Internazionale come Comitato interinale); o dei capi di Stato o di governo dei maggiori paesi industrializzati (prima i cosiddetti G5 - Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Regno Unito - successivamente diventati G7 con l'aggiunta di Italia e Canada) che si vedono almeno una volta l'anno; o dei ministri delle Finanze degli stessi paesi che si riuniscono quando ne sentono il bisogno, e comunque con maggior frequenza dei capi di governo. Specialmente tra i G5 e i G7 si sono fatti sforzi di coordinamento delle politiche economiche, soprattutto finanziarie, e talvolta si sono decisi anche interventi nei mercati dei cambi, come dopo l'Accordo del Plaza del settembre 1985.

Conseguente alla disgregazione del sistema dei cambi fissi e alla instabilità verificatasi nei mercati dei cambi è stato l'aumento del desiderio di certezze nelle relazioni monetarie a livello regionale, ossia tra paesi aventi economie relativamente simili, quanto a livello di sviluppo, e integrabili tra loro. Tale tendenza si è manifestata in primo luogo in Europa, ma la domanda di aree monetarie regionali è generalmente aumentata con il passare del tempo. Nel 1979 i paesi della Comunità Europea, già uniti dal punto di vista del commercio, crearono il Sistema Monetario Europeo o SME, e otto di essi (Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Irlanda) si accordarono su un meccanismo di tassi di cambio che prevedeva rapporti di parità centrali tra le rispettive monete, ma con margini di variazione più ampi di quelli fissati a Bretton Woods. Congiuntamente le otto monete dello SME rimanevano fluttuanti nei confronti di dollaro, yen e sterlina (fino a quando, nel 1990, il Regno Unito non entrò anch'esso a farne parte).

La domanda di stabilità nei cambi tra le monete di paesi le cui economie sono fortemente integrate deriva da numerosi fattori, il più importante dei quali è dato probabilmente dalla circostanza per cui i movimenti nei tassi dei cambi nominali influenzano, di fatto, quelli reali, e quindi anche le condizioni di competitività tra le varie economie. Se tali fluttuazioni non sono la risultante di cambiamenti nei fattori fondamentali che dovrebbero determinarle, le condizioni reali delle varie economie (profitti, investimenti, e, più in generale, produzione e occupazione) vengono a esserne influenzate negativamente o si rivelano quantomeno soggette a segnali fuorvianti, e quindi a oneri di aggiustamento superiori al necessario. La volontà di proseguire sul cammino dell'integrazione monetaria ha naturalmente imposto ai paesi membri dello SME un sempre più stretto coordinamento (o almeno una sempre più stretta armonizzazione) delle loro politiche monetarie, determinando quindi una sempre maggiore convergenza nei risultati raggiunti dalle loro economie in termini di inflazione e di crescita, anche in presenza di difficoltà di volta in volta incontrate da taluni di essi (v. Giavazzi e Giovannini, 1989).

Più stabile e progressiva rispetto a quella del Fondo Monetario Internazionale è stata l'evoluzione delle attività di intermediazione della Banca Mondiale, prima a favore dell'Europa e del Giappone, e successivamente dei paesi in via di sviluppo. A partire dagli anni sessanta questi ultimi sono diventati l'oggetto prevalente delle attività del gruppo, arricchitosi nel 1955 di una vera e propria banca di investimento a sostegno dell'iniziativa privata nei paesi in via di sviluppo (la Corporazione Finanziaria Internazionale o IFC, International Finance Corporation) e nel 1960 di uno sportello per finanziamenti a condizioni di favore per i paesi più poveri (l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo o IDA, International Development Association), costituiti con fondi volontariamente provvisti dai paesi membri più ricchi. Sostenuto da aumenti di capitale che ne hanno accresciuto la capacità di ricorso al mercato, il flusso lordo di prestiti della Banca Mondiale ai paesi in via di sviluppo è aumentato da circa 1 miliardo di dollari statunitensi nel 1964 a 20 miliardi nel 1990, a sostegno soprattutto dello sviluppo agricolo e delle infrastrutture, e più recentemente del capitale umano, mediante interventi nei settori dell'istruzione e della sanità.

Ancora più importanti, per frequenza, dimensione ed effetti, sono risultati gli sforzi fatti in sede GATT per la liberalizzazione tariffaria. Attraverso una serie di tornate negoziali, a partire da quella di Ginevra del 1947 fino all'Uruguay Round, iniziato nel 1986 e terminato sul finire del 1993, le barriere tariffarie al commercio di manufatti tra paesi industrializzati sono scese nella media a poco più del 3% (v. Secchi, 1988 e 1995). In aggiunta, circa il 40% dei prodotti importati da questi paesi non è ormai più soggetto ad alcun dazio. Le eccezioni più importanti sono state e rimangono quelle relative all'importazione di prodotti del tessile-abbigliamento e di prodotti agricoli dalle zone temperate. A partire dai primi anni settanta un trattamento tariffario preferenziale è stato poi concesso da tutti i paesi industrializzati alle importazioni di manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo attraverso i cosiddetti ‛sistemi generalizzati di preferenze'. Il valore di tali preferenze è però diminuito con il passare del tempo a causa delle progressive riduzioni delle tariffe di base negoziate in sede GATT. Le speciali preferenze all'import, quali quelle concesse dalla Comunità Europea ai paesi associati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico attraverso le Convenzioni di Lomé, hanno subito la stessa sorte (v. Sideri, 1990).

I successi conseguiti dal GATT nel favorire lo sviluppo degli scambi internazionali e una sostanziale pace commerciale a livello mondiale, sono testimoniati sia dall'aumento dei suoi membri che dalla sua durata. Infine un riconoscimento simbolico, ma assai significativo, dell'utilità del GATT è venuto con la sua trasformazione in Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO, World Trade Organization), la cui giurisdizione è stata estesa all'interscambio di servizi e alla tutela degli investimenti e della proprietà intellettuale, oltre che al commercio di prodotti tessili e d'abbigliamento regolati separatamente fino al 1994 attraverso gli Accordi multifibre (v. Sassoon, 1995).

I processi di riduzione delle barriere tariffarie da parte dei paesi industrializzati a partire dagli anni cinquanta e di liberalizzazione unilaterale dell'import in molti paesi in via di sviluppo avvenuti durante gli anni ottanta (v. Dean e altri, 1994), pur se rimarchevoli e indicativi della tendenza generale alla liberalizzazione del commercio internazionale, non sono stati né semplici, né privi di reazioni di segno opposto. A partire dalla metà degli anni settanta è tornato infatti a farsi vivo, soprattutto nei paesi industrializzati, un altro tipo di protezione contro l'import, quando quest'ultimo venne giudicato troppo dirompente per gli equilibri interni nei settori considerati meno competitivi: il cosiddetto protezionismo non tariffario. Stimolato dai cicli ‛lunghi' nei tassi reali di cambio manifestatisi negli anni ottanta (v. Grilli, 1988) e dalla persistenza di elevati tassi di disoccupazione in molti paesi industrializzati, questo fenomeno ha trovato manifestazioni evidenti nell'utilizzo progressivamente più esteso di barriere informali al commercio, nei numerosi accordi sull'autolimitazione dell'export imposti ai concorrenti esteri più forti, e nell'impiego, selettivo ma aggressivo, di misure di ritorsione quali quelle anti-dumping e anti-sussidio contro specifiche categorie di importazioni (v. Grilli, 1989). Ciò ha reso meno stabile l'equilibrio commerciale internazionale di quanto non appaia dall'esame dell'entità e della progressione temporale della liberalizzazione tariffaria, e in special modo ha reso meno prevedibili le possibilità di accesso di molti esportatori a taluni mercati chiave, quali l'Europa e gli Stati Uniti. Nella CEE è rimasto a lungo molto forte anche il protezionismo non tariffario in agricoltura.

Inoltre, dopo l'interludio degli anni settanta, ha ripreso vigore, durante gli anni ottanta, la tendenza a stipulare accordi commerciali preferenziali su base regionale. Da una parte la Comunità Europea ha continuato ad allargarsi, geograficamente e funzionalmente (oltre ad accogliere sei nuovi membri, da unione doganale essa è diventata un vero e proprio mercato unico); dall'altra parte, il regionalismo commerciale ha trovato nuove radici nel Nordamerica, prima con l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Canada (entrato in vigore nel 1989) e successivamente con la sua estensione al Messico, avvenuta nel 1994. La formazione della Zona di Libero Scambio Nordamericana (NAFTA, North America Free Trade Agreement), ha stimolato l'interesse per nuovi tentativi di integrazione regionale non solo in America Latina - dove, accanto a quelli esistenti come il Patto Andino (tra Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela) e il Mercato Comune Centro Americano (tra Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua), è sorto ex novo il Mercado Común del Sur o MERCOSUR (tra Argentina, Uruguay, Brasile e Paraguay), ma anche in Asia, dove in seno all'Associazione per la Cooperazione Economica dell'Asia e del Pacifico (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) sono aumentati gli sforzi di integrazione regionale. Questi ultimi hanno poi trovato un nuovo impulso nella prospettiva, fatta balenare dagli Stati Uniti, di un accordo di libero scambio tra paesi APEC e paesi NAFTA, ossia di una grande corsia preferenziale al commercio tra Asia e Nordamerica.

L'equilibrio sistemico tra il regionalismo, che implica preferenzialismo in materia commerciale, e il multilateralismo, che si basa sulla non discriminazione, non è né concettualmente determinato né praticamente facile. Queste due tendenze, pur se non necessariamente contraddittorie (v. Lawrence, 1991), contengono rischi potenziali di riduzione del benessere globale e di instabilità sistemica che non possono essere facilmente ignorati (v. Grilli, 1993).

3. Cambiamenti strutturali

Nel dopoguerra l'economia internazionale si è sempre più integrata, sia sul piano commerciale, sia su quello finanziario. È cresciuta prima l'interdipendenza tra paesi industrializzati; successivamente, è aumentata quella tra paesi in via di sviluppo e infine, seppure lentamente, quella tra questi ultimi e i primi. La crescita del commercio e dei flussi di capitale ha interessato tutti i maggiori gruppi di paesi, anche se all'interno di ciascuno di essi la partecipazione a queste tendenze è stata, talvolta, alquanto differenziata.

Il commercio mondiale - favorito dalla sostanziale stabilità politica e strategica consolidatasi nel dopoguerra, dalla crescita del reddito in tutti (o quasi) i paesi, dalla liberalizzazione tariffaria, nonché dal progresso tecnologico nei trasporti e nelle comunicazioni - si è ampliato a ritmi molto rapidi e di gran lunga superiori a quelli della produzione mondiale, essa stessa in crescita molto sostenuta fino ai primi anni settanta.

La progressiva riapertura di quasi tutte le maggiori economie (fatta eccezione per quelle dell'America Latina e dell'Europa centrale e orientale), riflessa nell'incremento dei loro rapporti esportazioni-Prodotto Interno Lordo (PIL) a partire dal 1950, ha costituito non solo una netta inversione di tendenza rispetto al periodo tra le due guerre mondiali, ma anche una ripresa del processo di integrazione dell'economia internazionale, che si era già fortemente sviluppato tra il 1870 e il 1913 (v. Maddison, 1989). Lo stesso si può dire dell'aumento nei rapporti tra stock di credito bancario e obbligazionario internazionale e PIL mondiale (v. tab. I), che riflettono la progressiva apertura finanziaria delle maggiori economie a partire dagli anni settanta, e in particolare le riduzioni nei controlli sulle transazioni in conto capitale (effettuate da quasi tutti i maggiori paesi industrializzati dopo il 1979); delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel campo delle comunicazioni, che hanno ridotto i costi delle transazioni finanziarie estere (aumentandone al contempo la velocità di effettuazione); e infine dell'innovazione finanziaria, che ha significativamente incrementato la varietà degli strumenti a disposizione degli operatori per tali transazioni (v. Kindleberger, 1987). Fattori questi che Alexandre Lamfalussy (v., 1985) ha felicemente designato come ‟i tre principali processi evolutivi del sistema finanziario dei paesi industrializzati: internazionalizzazione, innovazione e deregolamentazione".

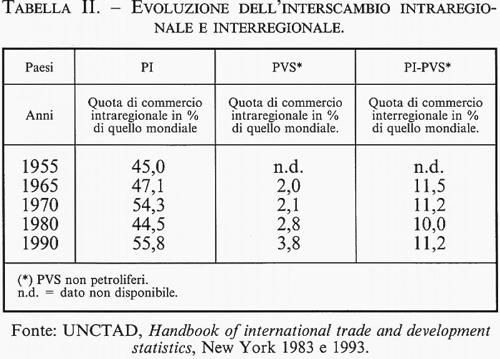

La crescita dell'integrazione reale all'interno delle maggiori componenti dell'economia mondiale può essere dedotta dai dati relativi all'interscambio di beni di ciascuna di esse (v. tab. II). Espresso come quota del commercio mondiale, l'interscambio intraregionale è infatti cresciuto durante gli ultimi quarant'anni sia per i paesi in via di sviluppo non petroliferi che per i paesi industrializzati (con l'eccezione, nel caso di questi ultimi, degli anni settanta, quando il forte peggioramento nelle ragioni di scambio conseguente alle due crisi petrolifere li costrinse a riorientare radicalmente l'export verso i paesi esportatori di petrolio). In ordine di tempo, il processo di integrazione sul piano del commercio è cominciato prima nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo, e si è radicato più profondamente in questi a causa dei dislivelli di reddito tra i due gruppi, per le maggiori complementarità esistenti tra le economie dei primi e le più efficaci misure di politica economica prese per sostenere tale processo di integrazione. Lo sviluppo del commercio interindustriale (ossia di prodotti appartenenti alla medesima branca di industria) ha inoltre fortemente rinforzato la crescita dell'interscambio tra i paesi industrializzati a partire dagli anni settanta (v. Grimwade, 1989). Sebbene più lentamente, e su scala molto più limitata, l'integrazione commerciale si è estesa anche tra i paesi in via di sviluppo; essa pare aver guadagnato in velocità soprattutto negli anni ottanta e novanta.

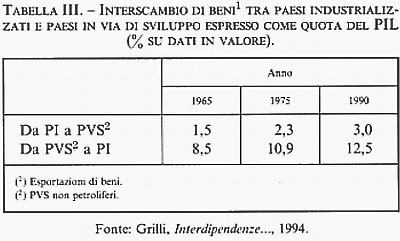

Misurata nello stesso modo, l'integrazione interregionale sembra, invece, essere rimasta stazionaria a partire dal 1965. La quota dell'interscambio tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo non è aumentata in relazione al commercio mondiale. Non bisogna tuttavia dimenticare che in questo periodo la crescita del commercio mondiale è stata maggiore di quella del Prodotto Interno Lordo. L'indicatore della tab. II, quindi, tende a sottostimare l'effetto di integrazione reale tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Se si considerano, infatti, le quote di PIL esportate dai paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo e viceversa, si nota come esse siano aumentate nel tempo in tutt'e due i casi e come tale tendenza non abbia subito interruzioni tra il 1965 e il 1990 (v. tab. III). Ciascun gruppo di paesi è diventato, quanto a possibilità di crescita della propria produzione, progressivamente più dipendente dall'evoluzione del reddito che si verifica nell'altro gruppo, anche se tale dipendenza è rimasta molto più elevata per i paesi in via di sviluppo che per quelli industrializzati.

La crescita dell'integrazione finanziaria è normalmente testimoniata dall'aumento di mobilità che i capitali hanno raggiunto su scala internazionale, che tende a equalizzare i tassi reali dell'interesse tra paesi (su attività denominate nella stessa moneta); ciò è avvenuto soprattutto negli anni ottanta, almeno tra paesi industrializzati (v. Frankel, 1991; v. Levy e Panetta, 1993).

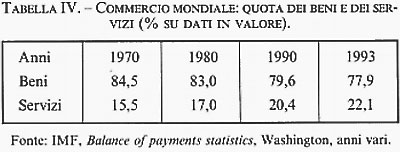

Nel dopoguerra è notevolmente mutata la struttura globale del commercio mondiale, che ha registrato, almeno a partire dal 1970, una crescita della quota dei servizi, a scapito di quella dei beni. L'internazionalizzazione dei servizi (v. Secchi, 1990) è stata la risultante di complessi mutamenti sia tecnologici che di politica economica, i quali hanno sostanzialmente allargato i confini della commerciabilità dei servizi medesimi. Da un lato, si sono verificati rapidi e profondi mutamenti nelle telecomunicazioni e, più in generale, nella tecnologia dell'informazione, i quali hanno reso esportabili servizi che un tempo non lo erano. Dall'altro, la deregolamentazione del settore, iniziata e portata avanti in molti paesi industrializzati e in via di sviluppo a partire dagli anni settanta, unita alla liberalizzazione dei regimi commerciali e di quelli relativi agli investimenti, ha reso possibile la crescita del commercio internazionale di servizi secondo ritmi superiori a quelli dei beni. La quota dei primi, nell'interscambio mondiale, è quindi cresciuta dal 15,5% del 1970, al 22,1% del 1993 (v. tab. IV). La tendenza a sottostimare l'entità e il valore dei servizi commerciati internazionalmente rende queste cifre quasi certamente imprecise per difetto.

Ancora più profondi sono stati i cambiamenti di composizione avvenuti nell'ambito del commercio mondiale di beni, con una forte diminuzione del peso relativo delle materie prime (compresi i combustibili) - che da circa il 60% del totale, nel 1955, è sceso nel 1990 a meno del 25% - e un corrispondente aumento di quello dei manufatti. Con il crescere del reddito, la domanda di manufatti è aumentata molto più di quella delle materie prime, per effetto sia della saturazione dei consumi di queste ultime che del progresso tecnologico, che ha continuamente e ovunque ridotto l'utilizzo di materie prime per unità di prodotto (v. Maizels, 1992). La quota dei combustibili sul totale dell'export (in valore) si è temporaneamente innalzata negli anni settanta, dopo l'aumento nei prezzi relativi del petrolio, ma alla fine degli anni ottanta è ritornata a circa il 10% dei beni commerciati, ossia pressappoco al livello antecedente alla crisi petrolifera del 1973-1974 (v. tab. V).

Il gruppo dei paesi in via di sviluppo è quello che ha sperimentato la più radicale trasformazione nella struttura merceologica dell'export: esso, che era basato pressoché totalmente sulle materie prime, è passato a dipendere in misura sempre maggiore dai manufatti. Le materie prime non petrolifere, che costituivano il 68% dell'export totale nel 1955, rappresentavano nel 1990 meno del 17%, mentre la quota dei manufatti, durante lo stesso periodo, è passata dal 7,5% al 56,1%. Il peso relativo del petrolio nell'export complessivo di questi paesi è invece rimasto tendenzialmente stabile, intorno al 25% del totale, tranne naturalmente per il periodo 1970-1980 quando esso è più che raddoppiato (v. tab. V). L'aumento delle esportazioni di manufatti ha interessato tutti i paesi in via di sviluppo, fatta eccezione per quelli più dipendenti dal petrolio e per quelli a basso reddito dell'Africa subsahariana, che sono invece rimasti molto più fortemente ancorati alle materie prime che non i paesi dell'Asia e dell'America Latina. Il binomio ‛paesi in via di sviluppo - dipendenza dai prodotti primari', per molto tempo caratteristico di una vastissima realtà, resta ora valido solo per i paesi a reddito medio pro capite meno elevato. Ma anche questa generalizzazione ha importanti eccezioni: paesi asiatici a basso reddito, quali l'India, la Cina e il Bangladesh, sono divenuti quasi del tutto indipendenti dalle esportazioni di materie prime. In Asia, l'espandersi del processo di industrializzazione trainato dall'export ha interessato anche i paesi più poveri del subcontinente e ha largamente eliminato la loro dipendenza dai prodotti primari. Ciò non è avvenuto in Africa, dove l'industrializzazione è rimasta per molto tempo orientata al mercato interno.

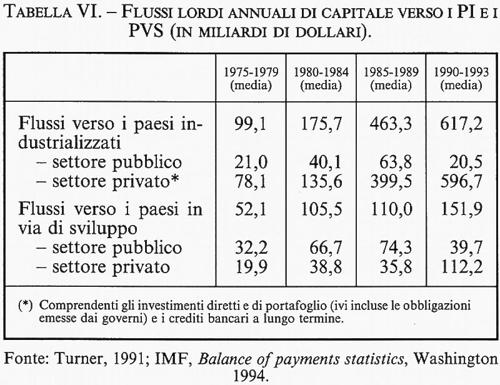

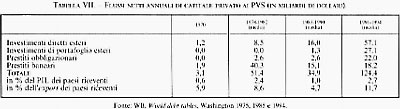

A partire dagli anni settanta, ossia da quando il generalizzarsi della tendenza alla liberalizzazione ne ha fatto aumentare la dimensione, i flussi di capitale internazionale privato hanno mostrato caratteristiche nuove e molto diverse da quelle assunte nel periodo tra il 1870 e il 1913, quale, innanzitutto, quella di aver avuto luogo in larga misura tra i paesi industrializzati, invece che tra le aree industrializzate e quelle di nuovo insediamento (e quindi sottosviluppate) come invece accadde nel periodo del gold standard (v. Turner, 1991). Tra paesi industrializzati, i movimenti di capitale privato si sono sestuplicati negli ultimi vent'anni; tra paesi in via di sviluppo, invece, essi si sono triplicati, nonostante la base di partenza più bassa e il forte aumento registrato nei primi anni novanta (v. tab. VI). Questa tendenza ha fatto parlare di prevalenza delle funzioni di intermediazione finanziaria esercitate dai mercati internazionali dei capitali, rispetto a quelle classiche di allocazione del risparmio dalle aree di più limitata dotazione e produttività marginale (le aree industrializzate) a quelle di più alta dotazione e produttività marginale (le aree in via di sviluppo). In più, mentre nei paesi industrializzati i flussi di capitale estero si sono diretti verso il settore privato, l'opposto è in genere avvenuto nei paesi in via di sviluppo, dove i flussi verso il settore pubblico sono stati largamente prevalenti almeno fino ai primi anni novanta. Un mutamento di questa tendenza, per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, si è registrato negli ultimi anni. Dato il peso che gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto nel totale dei flussi di capitale verso i paesi in via di sviluppo, questa tendenza, se duratura, verrebbe a rappresentare un mutamento radicale rispetto al passato, e segnerebbe un ritorno alla tradizionale funzione allocativa del risparmio mondiale da parte dei mercati internazionali del capitale. Un tempo composti in maggioranza da crediti (bancari e obbligazionari), a partire dai primi anni novanta i flussi netti di capitale privato verso i paesi in via di sviluppo sono stati dominati dagli investimenti diretti e di portafoglio (v. tab. VII). La crescita degli investimenti diretti esteri nei paesi in via di sviluppo riflette una molteplicità di fattori, che va dall'avanzamento intervenuto nei processi di globalizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti - processi resi possibili dal progresso tecnologico e dalla progressiva liberalizzazione del commercio - alla sempre maggiore disponibilità da parte dei paesi in via di sviluppo ad accettare capitali dall'estero, che si è manifestata sia nella tendenza a seguire politiche macroeconomiche più stabili e ortodosse, dal punto di vista monetario e fiscale, sia nella liberalizzazione dei regimi di investimento.

Anche l'origine geografica degli investimenti diretti esteri è profondamente mutata. Fino alla fine degli anni settanta, gli Stati Uniti avevano mantenuto in questo settore una posizione dominante, seguiti dai paesi CEE. Durante gli anni ottanta, questi ultimi hanno assunto invece un ruolo preminente, almeno rispetto al totale dei flussi aventi origine nei paesi industrializzati (v. Turner, 1991). Solo il Giappone è diventato la fonte più importante di investimenti diretti dall'estero, con più di un quarto del totale degli investimenti avente origine nei paesi industrializzati.

4. Risultati e tendenze

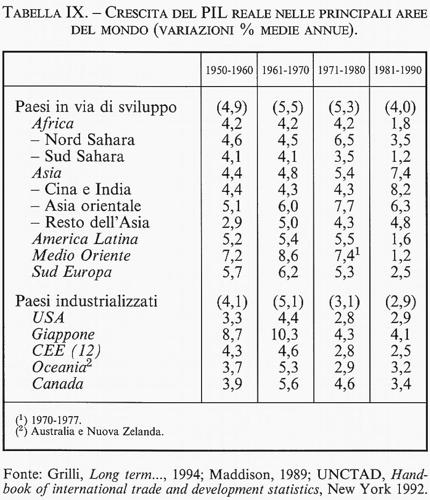

La ripresa della produzione mondiale e la sua rapida e stabile espansione, almeno fino ai primi anni settanta, ha costituito il risultato economico più importante e rimarchevole del dopoguerra. Ciò ha determinato non solo un continuo miglioramento della performance delle economie dei paesi industrializzati (sia in relazione all'epoca del gold standard, sia - e soprattutto - in riferimento alla fase interbellica), ma anche un forte impulso alla crescita nei paesi in via di sviluppo, affacciatisi per la maggior parte sulla scena economica mondiale proprio durante questo periodo. Questi miglioramenti tendenziali sono chiaramente visibili sia nei tassi di crescita del prodotto interno lordo complessivo dei paesi industrializzati e dei paesi in via di sviluppo, sia in quelli del loro prodotto interno lordo pro capite (ossia al netto dell'aumento della popolazione). Nei paesi industrializzati, i tassi di crescita del PIL reale sono raddoppiati durante gli ‛anni d'oro' - tra il 1950 e il 1973 - rispetto al periodo interbellico, aumentando del 60% rispetto a quelli conseguiti tra il 1870 e il 1913, ossia durante gli anni della prosperità del gold standard. Walter Rostow (v., 1978) ha caratterizzato queste due decadi come ‟le più rimarchevoli, dal punto di vista della crescita, nella storia recente". Anche nel periodo più vicino a noi, e più difficile dal punto di vista economico, ossia tra il 1973 e il 1990, la crescita media del prodotto interno lordo totale è stata più alta che nel periodo interbellico e almeno pari a quella del periodo 1870-1913. In termini di prodotto pro capite, invece, essa è risultata ampiamente superiore a quella raggiunta durante i due periodi precedenti, grazie alla decelerazione intervenuta nel tasso di crescita della popolazione (v. tab. VIII).

Le ragioni del successo conseguito in termini di crescita dalle economie dei maggiori paesi industrializzati negli anni del dopoguerra sono molteplici. Rostow (v., 1978) pone l'accento sui settori di attività trainanti (i leading sectors) - quali il chimico, l'elettrico e quello dei mezzi di trasporto - un tempo appannaggio esclusivo degli Stati Uniti, ma nei quali, proprio dopo la seconda guerra mondiale, entrarono in forza sia l'Europa che il Giappone. Altri, come Charles Kindleberger (v., 1967), sottolineano il ruolo giocato dall'abbondanza di forza lavoro in Europa, sia per effetto della migrazione dal settore agricolo a quello industriale all'interno di taluni paesi, che per effetto dell'emigrazione dal sud verso il nord del continente. Altri ancora, come Angus Maddison (v., 1964), attribuiscono un ruolo determinante alle politiche economiche perseguite, e soprattutto al sostegno della domanda aggregata interna. Più recentemente Andrea Boltho (v., 1988) ha sottolineato l'importanza delle crisi di natura esogena, registrate negli ultimi cent'anni, all'inizio di tutti i periodi di maggior crescita, incluso il ‛periodo d'oro' del dopoguerra. Più uniforme è la spiegazione della fine del periodo di crescita molto rapida nel mondo industrializzato avvenuta verso la metà degli anni settanta: essa è generalmente attribuita al peggioramento delle ragioni di scambio, conseguente all'aumento nei prezzi delle materie prime non petrolifere importate, verificatosi tra il 1972 e il 1994 (e soprattutto di quello del petrolio a fine 1973), e alla generalizzazione del processo inflazionistico, favorita anche dalle politiche monetarie accomodanti perseguite dai maggiori paesi durante buona parte degli anni settanta.

A partire dal 1950, la crescita aggregata su base annua del prodotto reale nei paesi in via di sviluppo è stata 3-4 volte più rapida che tra il 1870 e il 1950. Rispetto al periodo coloniale, il successivo periodo dell'indipendenza ha visto un miglioramento di performance economica, in parte a causa degli sforzi più mirati fatti dai governi di questi paesi allo scopo di accelerare la crescita economica, e in parte per l'aiuto ricevuto, in termini di risorse, dai paesi industrializzati. Ancor più evidente è risultato il miglioramento nei tassi di crescita del PIL reale pro capite, che sono stati di ben 6-7 volte maggiori di quelli realizzati in precedenza. Di fatto, a partire dal 1950, la crescita del prodotto interno totale dei paesi in via di sviluppo è stata più rapida di quella dei paesi industrializzati. Tra il 1973 e il 1990 (periodo per il quale iniziano a essere disponibili dati almeno indicativi delle grandi tendenze) ciò è stato vero anche per la crescita del PIL pro capite, che nella media si è avvicinata al 3% l'anno, a fronte di poco più del 2% conseguito dai paesi industrializzati (v. tab. VIII).

All'interno di ciascun gruppo di paesi si sono registrate differenze significative anche nel dopoguerra. La crescita economica, pur generale, non è stata uniforme. Tra i paesi industrializzati, quelli dell'Europa e del bacino asiatico-oceanico (per merito soprattutto del Giappone) si sono sviluppati a tassi superiori rispetto a quelli degli Stati Uniti. Tale tendenza è durata fino agli inizi degli anni settanta. Nel periodo successivo, le aree industrializzate un tempo a crescita più rapida hanno subito, senza eccezioni, un forte calo di performance, a seguito delle crisi petrolifere e della difficoltà di aggiustamento determinata dal mutato contesto. Il calo nella crescita è risultato molto più pronunciato in Europa che in Giappone, il solo paese tra quelli maggiormente industrializzati la cui economia ha continuato a espandersi a ritmi rispettabili, almeno in assoluto, anche dopo la crisi petrolifera.

Il peggioramento delle ragioni di scambio, unito alla forte crescita della liquidità internazionale registrata tra il 1971 e il 1973, vennero ad alimentare contemporaneamente l'inflazione e la disoccupazione, creando una situazione nuova e molto difficile da affrontare con gli strumenti di politica economica divenuti di uso corrente dopo la rivoluzione keynesiana, ossia con il controllo aggregato della spesa. Il tentativo fatto in molti paesi industrializzati di sostenere i consumi aggregati dopo la crisi petrolifera del 1973 servì solo a rallentare l'aggiustamento nella struttura della produzione, reso necessario dai nuovi prezzi relativi ai prodotti energetici e dalla obsolescenza economica di una buona parte del capitale esistente. La caduta dei tassi di risparmio e di investimento in quasi tutti i paesi industrializzati rese poi inevitabile un abbassamento del tasso tendenziale di crescita economica.

Tra i paesi in via di sviluppo, la crescita del prodotto reale è stata alta e generalizzata almeno fino al 1980. Nel decennio successivo, invece, essa si è concentrata in Asia, nei paesi di nuova industrializzazione del Sudest asiatico, in Cina e in India. Nel resto dei paesi in via di sviluppo l'andamento dell'economia ha subito un forte peggioramento: in America Latina in conseguenza della crisi del debito e della riduzione del finanziamento estero dei disavanzi di conto corrente (ossia del difetto di risparmio, misurato ex ante, sugli investimenti interni); in Africa a causa del peso del debito accumulato e del peggioramento delle ragioni di scambio dovuto all'andamento dei prezzi delle materie prime; in Medio Oriente, infine, a causa soprattutto del crollo dei prezzi del petrolio (v. tab. IX). In termini di crescita si è spesso parlato di ‛decennio perduto' per l'America Latina e di vera e propria ‛crisi' dell'Africa subsahariana: infatti, mentre nella prima di queste due regioni le condizioni per la ripresa si sono lentamente consolidate durante gli anni ottanta, lo stesso non si è verificato nella seconda, e l'incapacità di molte economie africane a recuperare capacità di accumulazione e di sviluppo economico è sembrata divenire strutturale. Da ciò è emerso un forte dibattito sulle politiche di aggiustamento perseguite in questo periodo e sulle condizioni minime indispensabili alla crescita economica (v. Killick, 1994).

I differenziali di crescita tra le varie aree del mondo - industrializzate e in via di sviluppo - e, all'interno di ciascuna di esse, tra economie che si sono più o meno speditamente adeguate ai cambiamenti intervenuti nei prezzi relativi tra il 1973 e il 1980, hanno notevolmente cambiato la mappa della produzione e del reddito mondiale nell'ultimo cinquantennio. Da una parte, i paesi più industrializzati (inclusi quelli dell'Europa centrale e l'ex Unione Sovietica) il cui reddito nel 1950 rappresentava i due terzi di quello mondiale, hanno visto la loro quota scendere al 65% a fine anni ottanta, con una perdita di peso relativo da parte degli Stati Uniti particolarmente forte; ma anche l'Europa nel suo complesso ha visto diminuire la propria importanza relativa nell'ambito della produzione mondiale di beni e servizi. Solo i paesi industrializzati dell'Asia e del Pacifico sono cresciuti di peso, andando oltre il raddoppio della loro quota di prodotto totale: dal 4,2% nel 1950 al 10% nel 1990 (v. tab. X).

I paesi in via di sviluppo, per contro, hanno guadagnato in peso relativo, arrivando a comporre più di un terzo del PIL mondiale a fine anni ottanta, contro il 25% del 1950. Ma al loro interno, solo i paesi asiatici (quelli di nuova industrializzazione dell'Est asiatico e la Cina in particolare) hanno registrato aumenti sostanziali di quota. Il peso relativo dell'Africa (incluso il Nordafrica, la cui crescita è stata piuttosto forte) è diminuito, anche se solo leggermente, mentre quello dell'America Latina è aumentato di un punto percentuale nell'arco di mezzo secolo (v. tab. X).

I cambiamenti intervenuti nella distribuzione globale del reddito a partire dal 1950 mostrano come il differenziale esistente tra il reddito complessivo dei paesi industrializzati e quello dei paesi in via di sviluppo sia in diminuzione. La diseguaglianza di peso economico tra i due gruppi di paesi va quindi riducendosi. Ciò sembra indicare che la tendenza, notata da Simon Kuznets (v., 1965), alla crescita della diseguaglianza sul piano internazionale nelle prime fasi dello sviluppo economico dei paesi non rimane incontrastata con il passare del tempo. Ma prima di concludere, sulla base di questa evidenza aggregata, che i paesi a più basso reddito ‛alla partenza' tendono a crescere più rapidamente di quelli a più alto reddito e quindi a convergere, in termini di crescita, verso i secondi, occorre sottolineare il fatto che il progressivo assottigliarsi del dislivello esistente tra aree sviluppate e in via di sviluppo nella distribuzione del reddito totale è stato determinato negli ultimi cinquant'anni quasi esclusivamente dalla performance economica dell'Asia. In questo senso la ‛rincorsa' non è ancora generalizzata; essa rimane, anzi, alquanto concentrata regionalmente. Che l'Asia, industrializzata e in via di sviluppo, stia diventando il baricentro della produzione mondiale è mostrato chiaramente dall'evoluzione del peso relativo di questa regione. Mentre essa formava (insieme con l'Australia e l'Oceania) il 18,5% del PIL mondiale nel 1950, nel 1990 il suo peso relativo era già diventato il più alto (35% del totale) tra le varie regioni del mondo.

Un altro importante aspetto del secondo dopoguerra è stata la crescita continua e rapida del commercio internazionale. In termini di volume, tale crescita è stata notevolmente superiore a quella del PIL durante tutto il periodo (v. tab. XI), a testimonianza della sempre maggiore integrazione degli scambi a livello mondiale. La velocità di tale processo, misurata grosso modo dal differenziale di crescita tra il PIL mondiale e il volume complessivo del commercio, è aumentata sino alla fine degli anni sessanta, favorita dalla progressiva liberalizzazione nelle relazioni commerciali tra paesi industrializzati. Dopo il rallentamento registrato durante gli anni settanta, caratterizzati tra l'altro dal riemergere del protezionismo non tariffario tra i paesi industrializzati (molti dei quali in difficoltà nei pagamenti internazionali e alle prese con dolorosi processi di aggiustamento strutturale), la velocità del processo di integrazione è ritornata ad aumentare negli anni ottanta e, soprattutto, nella prima metà degli anni novanta, sospinta dall'espandersi degli investimenti diretti esteri, dall'allargamento della Comunità Europea e dalla formazione della Zona di Libero Scambio Nordamericana.

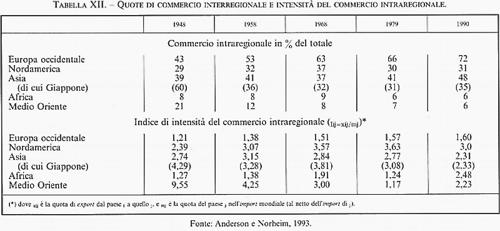

Questo processo di integrazione commerciale a livello globale è stato tuttavia la risultante di due fenomeni: la crescita dell'export sia all'interno delle più importanti regioni del mondo, sia tra di esse. Su scala mondiale, la crescita del commercio intraregionale è stata più rapida di quella interregionale in tutte le maggiori aree industrializzate e nell'Asia in via di sviluppo. Le eccezioni a questa tendenza sono state l'Africa, il Medio Oriente e l'America Latina. Secondo Kym Anderson e Hege Norheim (v., 1993), che hanno studiato a fondo questo fenomeno, il commercio intraregionale costituiva nel 1948 il 33% di quello totale; nel 1990 ne costituiva invece più della metà. Calcolato sulla base di indici di concentrazione che ponderano ciascuna quota di commercio da un paese all'altro con il peso relativo di quest'ultimo nell'export mondiale, la tendenza del commercio intraregionale a diventare sempre più importante risulta confermata, anche se non per tutte le maggiori aree del mondo. L'intensità del commercio intraregionale cresce infatti ininterrottamente a partire dal 1948 in Europa occidentale e in Nordamerica, mentre la tendenza ascendente dell'indice si ferma al 1958 nel caso dell'Asia ed è seguita da una tendenza al ribasso, dovuta però esclusivamente al Giappone (v. tab. XII).

Il fenomeno della polarizzazione del commercio mondiale all'interno delle tre maggiori aree geografiche - Europa, Asia e Nordamerica - costituisce quindi una tendenza in atto da diverso tempo, che si è via via consolidata non solo in conseguenza di decisioni di politica commerciale, quali le preferenze stabilite tra i membri della Comunità Europea a cominciare dal 1958 e l'estensione di esse a tutta l'Europa occidentale, ma, soprattutto, in ragione della convergenza delle preferenze dei consumatori e della specializzazione produttiva intra- e interindustriale. In un certo senso, nei paesi industrializzati - con l'eccezione dell'Europa - l'evoluzione del commercio intraregionale mostra come l'integrazione economica regionale ‛di fatto' abbia preceduto quella ‛di diritto': la realtà economica ha sopravanzato le volontà politiche.

Queste ultime - rappresentate, per esempio, dalla conclusione dell'accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e il Canada e dai piani di integrazione redatti dai paesi asiatici in sede APEC - sembrano aver ratificato cambiamenti autonomamente intervenuti nei processi di integrazione economica su base regionale, dei quali il commercio interregionale costituisce una delle dimensioni più evidenti. Basti pensare, per ciò che riguarda l'Asia, al diffondersi degli investimenti diretti esteri prima da parte del Giappone e, successivamente, della Corea del Sud e Taiwan, e, relativamente al Nordamerica, al propagarsi degli investimenti degli Stati Uniti in Canada e Messico molto prima che tra questi paesi venissero stipulati accordi di integrazione commerciale.

5. Eventi economici di maggiore importanza

Di uno di questi eventi si è già parlato abbastanza per esteso: il crollo del sistema di cambi fissi avvenuto agli inizi degli anni settanta e il passaggio al sistema di cambi flessibili verificatosi nel marzo del 1973. A un altro - il forte aumento dei prezzi del petrolio seguito alla guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur - si è più volte fatto cenno. Un drammatico susseguirsi di eventi - tra cui l'esplosione del conflitto bellico nell'ottobre del 1973, l'embargo da parte dei paesi arabi alle forniture di petrolio verso gli Stati Uniti e l'Olanda, la decisione dell'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio (OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries) di aumentare i prezzi del greggio da 3,70 a 11,65 dollari il barile - sembrò portare al collasso le economie delle nazioni economicamente più sviluppate del mondo, e soprattutto quelle dell'Europa e del Giappone, quasi totalmente dipendenti dalle importazioni di petrolio. La tendenza dei prezzi del greggio ad aumentare in termini reali (oltre che nominali) trovò un potente nuovo stimolo, a partire dal 1978, nell'instabilità politica di uno dei maggiori paesi produttori - l'Iran - culminata nella rivoluzione islamica del 1979. Ciò portò a una forte riduzione nella produzione di greggio iraniano e a un altro drammatico aumento nei prezzi internazionali: da circa 14 dollari al barile nel 1978 a più di 30 nel 1982.

L'improvvisa e rapida ascesa del prezzo del petrolio verificatasi alla fine del 1973 avvenne, per di più, in un contesto caratterizzato da forti aumenti, sia della liquidità monetaria internazionale (già evidente a partire dal 1971), sia dei prezzi all'importazione, sia delle quotazioni di mercato delle materie prime. Tali aumenti - che avevano iniziato a manifestarsi nel 1972 con la crisi cerealicola, conseguente al fallimento del raccolto nell'ex Unione Sovietica - assunsero consistenza in conseguenza del rincaro dei prezzi delle materie prime per il settore industriale e metallurgico, dovuto al forte incremento della domanda nei paesi industriali nel corso del 1973. Le crisi derivanti dall'aumento dei prezzi dei beni internazionalmente commerciati e dall'esplosione della liquidità hanno prodotto ‟modifiche dell'ambiente internazionale" (v. Biasco, 1979) tali da influenzare le tendenze di medio periodo dell'inflazione in tutti i maggiori paesi industrializzati e da innescare un processo inflazionistico su scala mondiale.

La crisi petrolifera del 1973 fu di dimensioni così grandi e così rapida da generare uno spostamento di qualcosa come il 10% dei pagamenti internazionali, da una direzione all'altra del mondo, nell'arco di un quadrimestre. Il surplus di conto corrente dei paesi esportatori di petrolio (definizione del Fondo Monetario Internazionale) passò da 6 a 67 miliardi di dollari tra il 1973 e il 1974. Oltre a generare inflazione nei paesi importatori (industrializzati e non), l'aumento dei prezzi delle importazioni e il peggioramento nelle ragioni di scambio di tali paesi portò anche a una riduzione della produzione mondiale, in conseguenza del cambiamento provocato nella distribuzione del reddito mondiale: dai paesi consumatori di petrolio ai paesi produttori, cioè dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo. Nei paesi consumatori, l'anelasticità di breve periodo della domanda di petrolio rispetto ai suoi prezzi implicava, infatti, una riduzione di potere d'acquisto per tutto il resto dei beni, e quindi la riduzione della produzione interna e l'aumento della disoccupazione, a meno che l'eccesso di offerta presente ex ante non potesse essere assorbito dai paesi esportatori di petrolio, la cui capacità di spesa era fortemente e corrispondentemente aumentata. L'alternativa consisteva, quindi, nel finanziamento dei consumi nei paesi importatori di petrolio da parte dei paesi esportatori. Ambedue le cose avvennero, ma non in misura sufficiente da annullare l'impatto dell'effetto redistributivo del potere d'acquisto causato dall'aumento nei prezzi del greggio sulla domanda aggregata. I paesi produttori, pur aumentando considerevolmente le loro importazioni dai paesi consumatori, rimasero in forte surplus di bilancia commerciale. La loro capacità di spesa e di assorbimento delle importazioni, pur elevata, mostrò di avere limiti, specialmente nel breve termine. Anche l'intermediazione dei surplus finanziari accumulati dai produttori, attuata dal sistema finanziario internazionale, pur se imponente, servì solo ad attenuare il calo della domanda e della produzione nel complesso dei paesi importatori di petrolio.

Nel 1974-1975 l'effetto combinato del mutamento nelle ragioni di scambio petrolifere e delle politiche restrittive adottate dagli Stati Uniti e dalla Germania, determinò la più forte recessione economica del dopoguerra, che si estese a tutta l'area industrializzata e ai paesi in via di sviluppo, nonostante il tentativo fatto da molti di questi di finanziare, attraverso il ricorso al credito internazionale, l'aumento intervenuto nella loro spesa petrolifera. Calcolato dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE), il gap produttivo nei paesi industrializzati, ossia la differenza tra l'output attuale e quello potenziale, risultò nel 1975 negativo per un valore di quasi il 3%.

La conduzione macroeconomica delle principali economie industrializzate si trovò in quel periodo ad affrontare per la prima volta il dilemma inflazione-occupazione, e a dover scegliere l'obiettivo da perseguire in maniera prioritaria (v. Ciocca e Nardozzi, 1993). Le autorità di governo dei vari paesi dovettero anche decidere se adeguarsi pienamente all'aumento nei prezzi del petrolio, considerandolo quindi permanente, o se adattarvisi solo parzialmente, cercando di finanziare l'import attraverso il ricorso all'indebitamento estero, cosa che sarebbe stata giustificata nel caso in cui l'aumento nei prezzi del petrolio fosse stato, invece, temporaneo e reversibile. In entrambe le situazioni tale aggiustamento avrebbe dovuto passare attraverso una svalutazione del tasso di cambio reale, anche se l'entità della stessa sarebbe stata diversa nei due casi. Di fatto, nella maggioranza dei paesi, tale aggiustamento fu rimandato nel tempo e realizzato solo parzialmente. Il timore che la flessibilità limitata dei vari mercati rendesse difficile la redistribuzione di risorse dalla produzione dei beni non commerciabili a quella di beni commerciabili - e, all'interno del secondo gruppo di beni, da quelli a minore a quelli a maggiore competitività - rese caute le politiche di aggiustamento nei prezzi relativi e finì col prolungare e complicare il processo di adattamento nella maggior parte dei paesi. L'eccezione più importante, almeno, in senso relativo, fu quella del Giappone, che svalutò decisamente in termini reali, soprattutto dopo la seconda crisi petrolifera (ossia tra il 1978 e il 1980).

Almeno dal punto di vista delle politiche della domanda aggregata, un numero maggiore di paesi industrializzati scelse di combattere l'inflazione dopo il secondo forte aumento nei prezzi del petrolio. Le politiche monetarie e fiscali restrittive adottate dagli Stati Uniti, dalla Germania e dal Giappone determinarono una seconda recessione nel 1981-1982, ancor più grave di quella del 1975, almeno se misurata in termini di perdita di output potenziale (pari quasi al 4% per le sette più grandi economie industrializzate). Di particolare importanza fu la politica di restrizione monetaria iniziata negli Stati Uniti nel 1979 e continuata negli anni successivi, anche quando durante i primi anni dell'amministrazione Reagan la politica fiscale cambiò segno e divenne fortemente espansiva. Tale svolta, assecondata decisamente dalla Germania, servì a far mutare profondamente il contesto economico internazionale, sia nei parametri chiave di riferimento che nelle aspettative a essi collegate. Essa sanzionò per molti aspetti la fine della lunga fase di preminenza accordata, nell'azione di politica macroeconomica dei paesi industrializzati, al sostegno della domanda aggregata e dell'occupazione. A partire dai primi anni ottanta le politiche economiche, soprattutto quelle monetarie, sono infatti diventate ovunque molto più neutrali rispetto a questo obiettivo, e mirate in buona misura al mantenimento della stabilità nei prezzi.

La recessione mondiale fu accompagnata da alti tassi d'interesse, soprattutto in termini reali, poiché gli operatori non riuscirono a prevedere la riduzione dell'inflazione. Ciò creò condizioni difficilissime per quei paesi in via di sviluppo che avevano continuato a indebitarsi durante gli anni settanta o in previsione di un continuo aumento dei ricavi da petrolio - come nel caso di Messico, Nigeria e Indonesia - o nella speranza di poter cavalcare la fase ascendente di quello che si riteneva fosse un breve ciclo dei prezzi del petrolio come nel caso di Brasile, Argentina e altri paesi dell'America Latina. L'aumento negli oneri di servizio sul debito esistente fu infatti molto cospicuo. La ‛crisi del debito' divenne globalmente evidente proprio a metà della seconda recessione mondiale, quando nell'agosto 1982 il Messico, paese esportatore di petrolio che aveva un debito estero complessivo di 86 miliardi di dollari, pari al 53% del suo PIL, dichiarò di non essere più in grado di far fronte agli obblighi da esso derivanti.

Il problema del debito estero dei paesi in via di sviluppo era, per contro, risultato già evidente in precedenza, quando taluni di essi più fortemente indebitati (quali Polonia e Turchia) avevano sperimentato limiti d'accesso al credito bancario internazionale e altri avevano continuato a usufruirne, ma in condizioni particolari, spesso per poter continuare a far fronte agli obblighi di pagamento derivanti da impegni precedenti verso le medesime banche. L'esplosione della crisi fu pertanto accompagnata da timori di collasso del sistema bancario internazionale. Ciò determinò una drastica riduzione del credito delle banche commerciali verso i paesi in via di sviluppo: i nuovi prestiti passarono, infatti, da 43 miliardi di dollari nel 1981 a 7 miliardi nel 1984. Quelli volontariamente concessi dalle banche commerciali furono circoscritti a taluni paesi dell'Asia, venendo praticamente a cessare in tutte le altre parti del Terzo Mondo. Continuarono, invece, i prestiti ‛involontari', ossia quelli estesi a certi paesi nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito in essere, effettuate con la partecipazione attiva dei governi di taluni paesi industrializzati (soprattutto gli Stati Uniti) e dei principali organismi internazionali (soprattutto il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale). L'intervento di questi ultimi fu infatti sollecitato dai G7 nel quadro dei successivi piani di gestione del debito, quali i piani Baker e Brady.

Il servizio del debito estero, in condizioni di accesso molto limitato a nuovo credito, determinò un trasferimento netto di risparmio dai paesi indebitati a quelli creditori, per far fronte al quale i primi dovettero sottoporsi a rigorosi programmi di aggiustamento che necessariamente implicavano la riduzione dell'assorbimento reale di risorse; il costo di tali programmi fu nel breve termine un abbassamento degli investimenti e della crescita (v. De Melo e Faini, 1990), con relativi forti costi sociali. La crisi del debito è stata, tuttavia, anche l'occasione determinante per cambiamenti nelle strategie di sviluppo di molti paesi. Talvolta autonomamente intrapresi (come in Turchia, Cile, Indonesia), e più frequentemente ‛imposti' dagli organismi internazionali, questi mutamenti di indirizzo - maggiore apertura reale e finanziaria verso l'estero, maggiore concorrenza interna, più fiducia nell'export e maggior spazio dato al settore privato - hanno determinato una svolta che ha raggiunto, nel suo complesso, dimensioni storiche (v. Little e altri, 1993). Dal suo successo dipenderà in larga misura, il futuro economico di buona parte del Terzo Mondo.

L'ultimo importante evento del dopoguerra è stato, anche in termini di tempo, il collasso del sistema socialista nell'Unione Sovietica e, di riflesso, nei paesi dell'Europa centrale. Preannunciato dalle difficoltà del sistema centralizzato di pianificazione dell'economia sovietica - difficoltà diventate molto evidenti a partire dai primi anni ottanta - e ancor prima dalla svolta economica attuata dalla Cina a fine anni settanta, il disfacimento del sistema politico che ne stava alla base è stato più rapido di quanto si potesse immaginare. Dall'annuncio, avvenuto nel 1985, delle riforme concernenti la libertà di espressione (glasnost′) e la ristrutturazione economica (perestrojka), alla frammentazione dell'URSS nelle sue componenti, sono passati infatti solo cinque anni. Nel contempo, l'Europa centrale ha abbandonato il sistema politico socialista e la Germania ha ritrovato la sua unità, perduta dopo la seconda guerra mondiale.

La reintegrazione di questi paesi nell'economia mondiale è avvenuta molto rapidamente, soprattutto per quelli dell'Europa centrale, che sono stati incoraggiati e aiutati dalla Comunità Europea. Ma il processo di trasformazione economica e di riorientamento del commercio è andato avanti anche in Russia e nei paesi europei dell'ex Unione Sovietica. Una quota tra il 55 e il 65% dell'export dei paesi dell'Europa centrale era diretta nel 1993 ai paesi industrializzati, a fronte di poco più del 30% registrato nel 1987. Le quote di import dai paesi industrializzati erano nel 1993 ancora più elevate di quelle dell'export. Quanto alla Russia, il 73% del suo export era nello stesso anno diretto ai paesi industrializzati e l'87% dell'import totale veniva dai medesimi, a testimonianza del capovolgimento nella distribuzione geografica dei flussi commerciali avvenuto a fine anni ottanta. Importanti flussi di capitale, provenienti dall'Europa occidentale e dagli Stati Uniti e soprattutto nella forma di investimenti diretti esteri, si sono spostati verso l'Europa centrale a partire dalla fine degli anni ottanta; più lento è stato, invece, il processo di integrazione delle economie dei paesi ex sovietici dell'Asia, sia per ragioni interne che per mancanza di sbocchi ‛naturali', quali quelli offerti dall'Europa occidentale a quella orientale.

6. Il clima intellettuale

La performance dei sistemi economici dipende non solo dai comportamenti autonomi dei loro operatori e dagli impulsi esterni che vengono esercitati su di essi, ma anche dalle politiche economiche perseguite dalle autorità che li governano. Queste sono a loro volta influenzate, oltre che dal clima politico, da quello intellettuale prevalente. Le idee che diventano influenti in fatto di politica economica si riflettono infatti quasi sempre nei comportamenti delle pubbliche autorità, anche se con ritardi temporali più o meno ampi.

Il periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale ha visto nei paesi industrializzati prima il dominio del keynesianesimo - risultante da quello che Keith Griffin (v., 1989) ha chiamato ‟il grande trionfo intellettuale degli anni trenta" - e in seguito (già a partire dagli anni sessanta) la rifioritura del neoclassicismo, pur se in forme nuove e con venature diverse rispetto al precedente periodo di ascendenza, verificatosi attorno alla fine del secolo scorso. In politica economica, gli effetti della dottrina delle aspettative razionali e la rivalutazione dell'importanza delle determinanti reali nelle decisioni di consumo, risparmio e investimento, si sono manifestati in modo più evidente negli anni ottanta.

Nei paesi in via di sviluppo il cambiamento del clima intellettuale non è stato meno marcato. Dalla visione strutturalista della crescita (con la relativa propensione alla chiusura e all'interventismo statale) - visione che ha dominato gli anni cinquanta e sessanta - si è passati, sul finire degli anni settanta, a una sempre più generale accettazione del modello dell'economia aperta (con conseguente propensione alla deregolamentazione e a un maggior spazio per il settore privato), che può, almeno in senso lato, essere considerata come un prodotto della rinnovata preminenza della tradizione intellettuale neoclassica. Ian Little (v., 1982), non a caso, ha caratterizzato questa inversione di tendenza come una vera e propria ‟rinascita dell'economia neoclassica" dello sviluppo.

I punti di svolta nel clima intellettuale sono spesso causati, o almeno influenzati, dalle condizioni economiche che prevalgono al momento. La ‛grande depressione' degli anni trenta contribuì fortemente a screditare la tradizione economica classica e liberale - basata sulla fiducia nelle capacità del sistema economico di generare autonomamente il pieno impiego delle risorse - e a far accettare il keynesianesimo, che affermava invece la necessità dell'intervento statale e del controllo della domanda aggregata al fine di regolare l'andamento della produzione e dell'occupazione. Nello stesso modo, il risorgere dell'inflazione accompagnata dalla disoccupazione, durante gli anni settanta, ha contribuito prima a un recupero di credibilità della tradizione monetarista, e successivamente al risorgere della tradizione neoclassica; tali tradizioni sottolineavano rispettivamente la natura monetaria dell'inflazione - e quindi la necessità di un controllo più diretto della crescita degli aggregati monetari - e l'importanza del buon funzionamento dei mercati dei beni e dei fattori: infatti, dalla flessibilità e concorrenzialità di questi ultimi, influenzata in larga misura dalla regolamentazione statale e dalla protezione a essi concessa, dipendono in gran parte l'efficiente utilizzo delle risorse, l'accumulazione e la crescita.

Analoga è stata l'interazione tra esperienza economica e cambiamenti nel clima intellettuale dei paesi in via di sviluppo. Infatti, l'esperienza degli anni trenta in America Latina aveva largamente contribuito alla credibilità dello strutturalismo, che metteva in evidenza gli ostacoli alla crescita e allo sviluppo insiti nel tessuto economico dei paesi sottosviluppati; tali ostacoli erano individuati nella dipendenza tecnologica, nella dipendenza dall'export di materie prime (la cui domanda era anelastica rispetto al reddito dei consumatori), e dall'import di capitali e beni prodotti (scambiati in mercati oligopolistici dominati dai paesi avanzati). Analogamente, gli insuccessi economici degli anni settanta in molti paesi in via di sviluppo, e le necessità di aggiustamento agli alti tassi d'interesse e alla mancanza di accesso a nuovo credito, emerse negli anni ottanta, hanno influenzato in modo determinante il ritorno all'ortodossia della crescita basata sull'apertura verso l'esterno, sull'export determinato dai vantaggi comparati e sul miglioramento della produttività delle risorse disponibili. Notevole sembra essere stato anche l'effetto positivo esercitato dai paesi del ‛miracolo' dell'Est asiatico, che sull'apertura e sulla crescita trainata dall'export avevano costruito il loro successo economico già a partire dagli anni settanta (v. Riedel, 1988).

Seppure in misura diversa, in ragione delle diverse situazioni economiche di partenza e delle diverse realtà sociali e politiche sottostanti, il passaggio dall'egemonia intellettuale del keynesianesimo a quella del neoclassicismo nei paesi economicamente più avanzati, e dallo strutturalismo in economia chiusa al riformismo in economia aperta nei paesi in via di sviluppo, è stato nettamente caratterizzato dalla perdita di fiducia nell'azione guida dello Stato nell'economia e dall'aumento di fiducia nel ruolo che il libero mercato può esercitare in essa.

Nei paesi industrializzati tale svolta ha trovato manifestazioni evidenti nella riduzione del grado di attivismo delle politiche macroeconomiche perseguite, nella riduzione del ruolo diretto dello Stato nella produzione di beni e servizi, nella deregolamentazione di molte attività di produzione (o di attività connesse a quest'ultima) e nella rivalutazione del ruolo che l'imprenditoria privata può svolgere - se messa nelle condizioni di farlo - nei processi di accumulazione e di propulsione della crescita economica. L'equilibrio nei rapporti tra Stato e mercato si è spostato in favore del secondo.