Economia internazionale

Economia internazionale

Introduzione

Mentre molte discipline economiche 'specialistiche' sono nate e si sono sviluppate in tempi relativamente recenti dal corpo di base della teoria economica generale, è invece tradizione consolidata nella letteratura economica la presenza di una trattazione specifica della teoria delle transazioni economiche internazionali. Vari motivi possono essere addotti per spiegare l'esigenza di una siffatta trattazione specifica, ma i principali sono due.

Innanzitutto occorre rilevare che i fattori della produzione sono in genere meno mobili fra paesi che all'interno di un paese. Da questa osservazione hanno preso lo spunto gli schemi tradizionali per adottare l'ipotesi estrema di perfetta mobilità interna ed assoluta immobilità internazionale dei fattori, accompagnata dall'ipotesi di perfetta mobilità, sia interna sia internazionale (salvo misure restrittive), dei beni prodotti.Il secondo elemento preso in considerazione è stato il fatto che la semplice presenza di confini politici fra gli Stati dà luogo ad una serie di problematiche economiche che non sorgono nell'economia generale: si pensi ad esempio all'imposizione di dazi all'importazione e di altre misure restrittive, alla presenza di monete nazionali diverse con un valore reciproco variabile nel tempo, ecc.

L'importanza dell'economia internazionale va aumentando data la sempre crescente apertura verso l'estero dei singoli sistemi economici nazionali: basti pensare che oltre il 20% del reddito nazionale (come media mondiale) viene speso nell'acquisto di beni e servizi di provenienza estera. Occorre peraltro osservare che il fenomeno dell'interdipendenza economica internazionale è un fenomeno relativamente recente dal punto di vista storico. Prima della rivoluzione industriale il commercio internazionale era costituito soprattutto da modeste quantità di beni di lusso (principalmente zucchero e spezie) e da schiavi. La rivoluzione industriale, che dall'Inghilterra si diffuse negli altri paesi europei ed extraeuropei, fu intimamente connessa con la crescita del commercio internazionale, che è stato spesso chiamato il 'motore' dello sviluppo economico del XIX secolo. Verso la metà di tale secolo, la Gran Bretagna esportava oltre il 20% del proprio prodotto nazionale e la sua quota delle esportazioni mondiali era di oltre il 40%. Ma non bisogna pensare che il commercio riguardasse soltanto le merci. Anche il capitale finanziario, sotto forma soprattutto di titoli a reddito fisso a lungo termine destinati a finanziare progetti di sviluppo della allora periferia (Stati Uniti, Russia, ecc.), fluiva fra i vari paesi: all'inizio di questo secolo la Gran Bretagna esportava all'estero circa la metà dei suoi risparmi. Il sistema aureo internazionale (gold standard), che si generalizzò intorno al 1870, facilitava gli scambi internazionali di merci e capitali. Questa specie di 'età dell'oro' ebbe fine con la prima guerra mondiale e i tentativi di ripristinare lo status quo ante vennero definitivamente abbandonati a causa della grande depressione del 1929. Seguì un periodo in cui, come disse Keynes, il commercio internazionale era diventato "un disperato espediente per mantenere l'occupazione interna forzando le vendite sui mercati esteri e restringendo gli acquisti all'estero": guerre commerciali, svalutazioni competitive, ecc. caratterizzano il periodo fra le due guerre mondiali. Dopo la seconda guerra mondiale, passati i primi anni di ricostruzione postbellica, il commercio internazionale riprese con vigore e diventò nuovamente il motore della crescita internazionale: fra il 1955 e il 1973 il volume del commercio mondiale si quadruplicò. A questa crescita contribuirono sia la dichiarazione di convertibilità delle principali valute, avvenuta nel 1958, sia gli altri eventi di cui diremo più diffusamente nel cap. 12. Se volessimo racchiudere in una formula semplificata (e quindi inevitabilmente imprecisa) le caratteristiche degli scambi internazionali attuali rispetto al passato, potremmo dire che gli scambi internazionali di capitali finanziari sono andati crescendo assai più rapidamente degli scambi di merci e servizi, e che tali scambi finanziari, un tempo accessori agli scambi di merci e servizi, hanno sempre più acquisito una valenza autonoma. Questo stato di cose si riflette anche negli schemi teorici, i quali - un tempo concentrati quasi esclusivamente sull'analisi e sulla spiegazione dei flussi commerciali - si sono trovati nella necessità di affrontare anche i problemi degli scambi finanziari internazionali, dando vita a una specializzazione nella specializzazione: la cosiddetta 'economia internazionale monetaria', di cui diremo fra poco.

Come in ogni disciplina, anche nell'economia internazionale possiamo distinguere una parte teorica e una parte descrittiva. La parte teorica, a sua volta, viene distinta in teoria pura e teoria monetaria. Tutte queste distinzioni hanno soprattutto natura logica e pedagogica, dato che per comprendere le relazioni economiche internazionali nella realtà occorre sia la parte descrittiva sia la parte teorica, pura e monetaria.

La parte descrittiva si occupa della descrizione dei fenomeni relativi agli scambi internazionali quali si verificano nella realtà e nel contesto istituzionale in cui essi avvengono: andamento del commercio internazionale, vari accordi internazionali, organismi internazionali (Fondo Monetario Internazionale, Comunità Economica Europea, ecc.) e così via.

La parte teorica cerca di andare al di là dell'aspetto fenomenico e d'individuare principî generali e schemi logici che servano di guida per la comprensione dei fenomeni concreti (e quindi anche per eventuali interventi di politica economica). A tali fini essa si serve, come ogni teoria economica, di astrazioni e di modelli, spesso esposti in forma matematica. Nell'ambito della parte teorica si suole distinguere, come dicevamo sopra, la teoria pura e la teoria monetaria, in ciascuna delle quali è possibile individuare sia un aspetto di economia positiva sia un aspetto di economia normativa. I due aspetti sono strettamente connessi nella nostra disciplina (anche se per motivi didattici verranno presentati separatamente), per cui - rifacendoci alle tradizionali distinzioni fra materie presenti da antica data negli ordinamenti universitari - l'economia internazionale comprende sia argomenti di 'economia politica' che argomenti di 'politica economica' e di 'scienza delle finanze'.

Netta è invece la distinzione fra teoria pura e teoria monetaria. La teoria pura (che ha natura essenzialmente microeconomica) si occupa delle cause, della struttura e del volume del commercio internazionale (quali beni cioè, e perché, sono importati e quali esportati da ciascun paese, e in quale ammontare); dei vantaggi del commercio internazionale e della loro ripartizione; della determinazione dei prezzi relativi dei beni in un'economia aperta; della specializzazione internazionale; degli effetti dell'imposizione di dazi e di contingentamenti; degli effetti dello scambio internazionale sulla struttura interna della produzione e del consumo di ciascun paese; degli effetti della crescita economica sul commercio internazionale e viceversa; ecc. Carattere distintivo della teoria pura del commercio internazionale è l'ipotesi che gli scambi avvengano in forma di baratto o che, se vi è moneta, questa sia soltanto un 'velo', che non ha alcuna influenza sulle sottostanti variabili reali ma serve soltanto come unità di riferimento (numerario). Conseguenza non secondaria di questa ipotesi è che si verifichi una situazione di continuo pareggio nei conti internazionali di ciascun paese nei confronti di tutti gli altri: non esistono, cioè, problemi di bilancia dei pagamenti.La teoria monetaria delle relazioni economiche internazionali (che ha natura essenzialmente macroeconomica e che, come dicevamo sopra, si è venuta sviluppando in tempi relativamente recenti) si occupa dei problemi posti dagli squilibri della bilancia dei pagamenti in un'economia monetaria (e in particolare dei meccanismi automatici e delle politiche di aggiustamento della bilancia dei pagamenti stessa); dei vari regimi di cambi; dei problemi della liquidità internazionale e di altri problemi concernenti il sistema monetario internazionale.In questo articolo ci occuperemo soprattutto della parte teorica (sia pura sia monetaria), in quanto la parte descrittiva è trattata in altri articoli; non mancheranno, tuttavia, nei luoghi opportuni, i riferimenti alla realtà.

Generalità sulla teoria pura del commercio internazionale

Sia pure a costo di qualche semplificazione, possiamo distinguere tre schemi teorici principali che mirano a spiegare le determinanti del commercio internazionale e della specializzazione internazionale: 1) la teoria classica (Torrens-Ricardo), che individua tali determinanti nelle differenze tecnologiche; 2) la teoria di Heckscher-Ohlin, che pone l'accento sulle differenze nelle dotazioni dei fattori produttivi; 3) la teoria neoclassica (che ha una gestazione più lunga: se ne trovano spunti in John Stuart Mill, viene ripresa e approfondita da Alfred Marshall e portata ad alto grado di raffinatezza formale da numerosi autori moderni), che tiene conto simultaneamente delle differenze tecnologiche, delle differenze nelle dotazioni dei fattori produttivi e inoltre delle differenze nei gusti. Quest'ultimo elemento è in grado di spiegare l'esistenza del commercio internazionale anche a parità di tecnologia e di dotazioni dei fattori.

Dal punto di vista cronologico la seconda teoria è posteriore alla prima, mentre la terza, come dicevamo, ha avuto una gestazione più lunga e si è quindi venuta evolvendo parallelamente alle altre. A scanso di equivoci è bene precisare che anche la teoria di Heckscher-Ohlin è neoclassica (nel senso in cui la visione neoclassica si contrappone a quella classica), in quanto accetta tutte le premesse logiche dell'impostazione neoclassica e ne segue la metodologia. In effetti lo schema di Heckscher-Ohlin può essere considerato un caso particolare della teoria neoclassica, in cui si suppone l'identità internazionale della tecnologia e dei gusti. Questo (cioè la minor generalità) è il prezzo da pagare, sostengono alcuni, se si vogliono raggiungere conclusioni definite (ed empiricamente verificabili in modo semplice) sulla struttura del commercio internazionale di un paese. Non intendiamo qui affrontare la questione della superiorità dell'una o dell'altra teoria; quello che ci preme rilevare è che, sebbene la visione neoclassica sia oggi accettata dalla maggior parte degli studiosi che si occupano di teoria pura del commercio internazionale, non mancano critiche e tentativi di ritorno ai classici.

La teoria dei costi comparati

Secondo la teoria classica del commercio internazionale (usualmente attribuita a David Ricardo, che la enunciò nel cap. 7 dei Principî, 1817, anche se è possibile trovarne degli elementi in Robert Torrens), la variabile cruciale per spiegare l'esistenza e la struttura del commercio internazionale è la tecnologia. Una differenza nei 'costi comparati' - condizione necessaria perché si verifichi lo scambio internazionale - riflette infatti differenze nelle tecniche produttive. La teoria si propone anche di dimostrare che lo scambio è vantaggioso per tutti i paesi che vi partecipano.

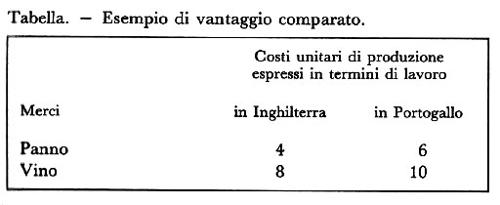

Schematizzando al massimo, supponiamo che vi siano due paesi (Inghilterra e Portogallo nel famoso esempio ricardiano), due merci (panno e vino) e che la produzione di ciascuna merce in entrambi i paesi avvenga a coefficienti fissi, sicché il costo unitario di produzione (espresso in termini di lavoro) di ciascuna merce sia costante.

È chiaro che se un paese è superiore all'altro nella produzione di un bene (ove la 'superiorità' viene misurata da un minor costo unitario) e inferiore nella produzione dell'altro, vi è la base per un fruttuoso scambio internazionale con convenienza per ambedue i paesi, come era già stato chiarito da autori precedenti, ad esempio da Adam Smith. Meno ovvio è invece che possa ugualmente esserci scambio internazionale anche nel caso in cui uno dei due paesi sia superiore all'altro nella produzione di ambedue le merci. Il grande contributo della teoria ricardiana è consistito per l'appunto nel mostrare le condizioni sotto cui anche in tale caso è possibile e conveniente (per entrambi i paesi) lo scambio internazionale. Dunque, la condizione necessaria per lo scambio internazionale è in ogni caso che vi sia una differenza nei costi comparati. Il costo comparato può essere definito in due modi: come il rapporto fra i costi (unitari) assoluti delle due merci nel medesimo paese, oppure come il rapporto fra i costi (unitari) assoluti della medesima merce nei due paesi. Seguendo la prassi prevalente adotteremo la prima definizione, anche se i risultati non cambierebbero usando la seconda.

La proposizione di base della teoria in esame è che la condizione perché si abbia scambio internazionale è l'esistenza di una differenza fra i costi comparati. Questa è peraltro soltanto condizione necessaria; la condizione sufficiente è che la ragione di scambio internazionale sia compresa fra i costi comparati, senza essere uguale ad alcuno dei due. Verificatesi ambedue le condizioni, ciascun paese avrà convenienza a specializzarsi nella produzione del bene in cui ha il vantaggio relativamente maggiore (o lo svantaggio relativamente minore). Consideriamo l'esempio mostrato nella tabella.

Come si vede, l'Inghilterra è superiore al Portogallo nella produzione di ambedue i beni. Potrebbe quindi sembrare che non vi sia scopo per lo scambio internazionale, ma non è così. I costi comparati sono 4/8=0,5 e 6/10=0,6 rispettivamente in Inghilterra e in Portogallo. L'Inghilterra ha inoltre un vantaggio relativamente maggiore nella produzione di panno: il costo unitario del panno, infatti, è in Inghilterra del 33,3% (2/6) minore rispetto a quello del Portogallo, mentre il costo unitario del vino è solo del 20% (2/10) minore nel primo rispetto al secondo paese. Si può similmente vedere che il Portogallo ha uno svantaggio relativamente minore nella produzione di vino: il costo unitario del vino è infatti nel Portogallo del 25% (2/8) maggiore rispetto a quello dell'Inghilterra, mentre il costo unitario del panno è del 50% (2/4) maggiore.

Pertanto, sempre che la ragione di scambio internazionale risulti maggiore di 0,5 e minore di 0,6, avverrà lo scambio di panno inglese contro vino portoghese con vantaggio di ambedue i paesi. Supponiamo che la ragione di scambio internazionale sia 0,55 (cioè che lo scambio internazionale avvenga in ragione di 0,55 unità di vino per una unità di panno). In Inghilterra, sulla base della tecnologia esistente, una unità di panno si scambia contro 0,5 unità di vino: 0,5 è infatti il costo comparato e l'ipotesi classica è che i prezzi relativi delle merci, cioè i rapporti di scambio fra di esse, siano determinati dai costi. Invece, mediante lo scambio internazionale con una unità di panno si ottengono 0,55 unità di vino, più di quanto è ottenibile all'interno. Similmente, in Portogallo per avere una unità di panno occorrono 0,6 unità di vino (0,6 è il costo comparato portoghese), mentre con lo scambio internazionale bastano solo 0,55 unità di vino per avere una unità di panno. Lo scambio internazionale è quindi vantaggioso per ambedue i paesi.Che la ragione di scambio internazionale debba essere compresa fra i due costi comparati senza essere uguale ad alcuno dei due è evidente. Se infatti essa fosse uguale a uno dei due, il paese il cui costo comparato risultasse uguale alla ragione di scambio internazionale non avrebbe alcuna convenienza allo scambio, in quanto il rapporto di scambio interno (dato per l'appunto dal costo comparato) sarebbe uguale al rapporto di scambio internazionale. Ciò significa che il paese potrebbe ottenere l'altro bene allo stesso costo interno.

Il modello neoclassico

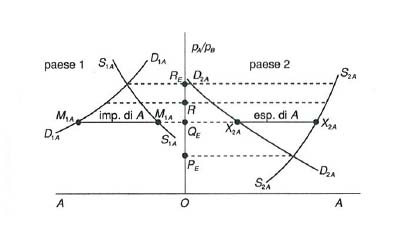

La teoria neoclassica del commercio internazionale estende all'economia aperta il modello neoclassico di equilibrio generale in economia chiusa. Tale modello - date le quantità totali dei vari fattori esistenti nell'economia, la loro distribuzione fra i membri della collettività, lo stato della tecnica (rappresentato dalle funzioni della produzione) e i gusti dei consumatori (rappresentati dalle funzioni di utilità), e supposto un comportamento ottimizzante da parte di tutti gli operatori, nonché una situazione di concorrenza perfetta generalizzata (sui mercati dei beni e dei fattori) - determina i valori di equilibrio (tali cioè che domanda=offerta) sia delle quantità che dei prezzi relativi. Nel caso di economia aperta, in tanto si apre la possibilità di scambio internazionale in quanto il prezzo relativo internazionale o ragione di scambio internazionale sia diversa dalla ragione di scambio di equilibrio interno di economia chiusa. Ciò può essere illustrato nel caso semplice di due beni e due paesi dalla fig. 1.

Nella parte sinistra della figura sono riportate le curve di domanda (D₁AD₁A) e di offerta (S₁AS₁A) di equilibrio generale interne per il bene A del paese 1, mentre nella parte destra sono riportate le analoghe curve del paese 2.

Si può mostrare facilmente che, all'apertura del commercio internazionale, lo scambio si può verificare soltanto se la ragione di scambio internazionale è compresa fra i due prezzi relativi di equilibrio autarchico. Infatti, per ragioni di scambio maggiori di ORE (si noti che con libero commercio, concorrenza perfetta e assenza di costi di trasporto, lo stesso bene deve avere lo stesso prezzo relativo ovunque, sicché i prezzi relativi vigenti nei mercati nazionali e in quello internazionale coincidono), ambedue i paesi offrirebbero il bene A sul mercato internazionale, poiché in entrambi vi sarebbe un eccesso di offerta per tale bene, e dunque nessun equilibrio internazionale potrebbe verificarsi. Similmente, per ragioni di scambio minori di OPE, ambedue i paesi domanderebbero il bene A sul mercato internazionale, poiché in entrambi vi sarebbe un eccesso di domanda di tale bene.L'equilibrio internazionale si stabilirà in un punto ove l'eccesso di domanda del bene A da parte del paese 1 (domanda di importazioni da parte del paese 1) è in valore assoluto uguale all'eccesso di offerta di questo bene da parte del paese 2 (offerta di esportazioni da parte del paese 2). Questo punto risulta determinato nella fig. 1 in corrispondenza della ragione di scambio OQE, ove M₁AM₁A=X₂AX₂A.

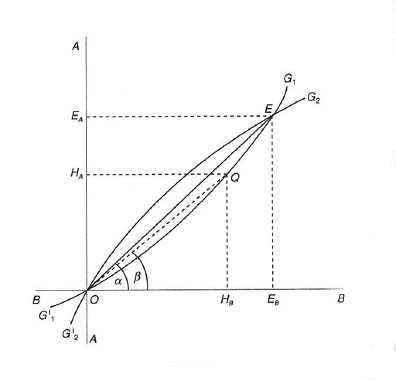

Naturalmente, date le condizioni vigenti nell'equilibrio generale e in particolare la legge di Walras, se nel paese 2 v'è un eccesso di offerta del bene A (offerta di esportazioni), nello stesso ci sarà un eccesso di domanda del bene B (domanda d'importazioni) di valore equivalente, e viceversa nel paese 1 (ciascun paese, quindi, pagherà le importazioni con le proprie esportazioni e la bilancia commerciale sarà necessariamente in equilibrio). Un modo alternativo di rappresentare l'equilibrio internazionale, che illustra graficamente come a ogni domanda d'importazioni faccia riscontro un'offerta di esportazioni tramite gli eccessi di domanda e di offerta interni, è quello basato sulle curve marshalliane di domanda-offerta internazionale (chiamate anche curve di domanda reciproca e curve di offerta internazionale). La curva di domanda-offerta internazionale di un paese è per l'appunto definita come il luogo dei punti che rappresentano la quantità del bene importato che il paese è disposto ad accettare in cambio di una data quantità del bene esportato o, il che è lo stesso, la quantità del bene esportato che il paese è disposto a cedere in cambio di una data quantità del bene importato. Equivalentemente essa ci indica le varie ragioni di scambio a cui il paese è disposto a commerciare. La costruzione di tali curve avviene riportando su un grafico gli eccessi di domanda e di offerta interni di ciascun paese. Abbiamo quindi, supponendo che il paese 2 importi il bene B esportando il bene A e che il paese 1 importi il bene A esportando il bene B, il diagramma di cui alla fig. 2, ove OG₁ rappresenta la curva di domanda-offerta internazionale del paese 1 e OG₂ quella del paese 2. Le due curve si intersecano nel punto E, che è il punto di equilibrio internazionale: il paese 1 domanda OEA del bene A, esattamente uguale alla quantità di questo bene che il paese 2 offre, e offre OEB del bene B, esattamente uguale alla quantità di B che il paese 2 domanda. La ragione di scambio internazionale di equilibrio è tgα (pendenza di OE), che è numericamente uguale ad OQE nella fig. 1.

Va osservato, in conclusione, che il commercio internazionale arreca un vantaggio a tutti i partecipanti, in quanto si può dimostrare che grazie a tale commercio ciascun paese raggiunge un livello di soddisfazione (misurato dalle curve d'indifferenza sociali) maggiore di quello raggiungibile in economia chiusa.Risulta evidente da quanto detto sopra che la teoria neoclassica è del tutto generale, in quanto la domanda d'importazioni (intesa come eccesso della domanda interna sulla produzione interna di un dato bene) e l'offerta di esportazioni (intesa come eccesso della produzione interna sulla domanda interna di un certo bene) sono determinate da tutti gli elementi sottostanti alle curve di domanda e di offerta interne (gusti, dotazioni dei fattori, tecnologia). V'è però un prezzo da pagare per questa generalità, in quanto ci si deve accontentare di sapere che un equilibrio internazionale esiste (e, volendo, analizzarne la stabilità) senza peraltro poter enunciare proposizioni operative che consentano di determinare in modo semplice la struttura e il volume del commercio internazionale. D'altro canto, la teoria neoclassica può essere utilizzata, restringendone la generalità, per fornire spiegazioni semplici della struttura del commercio internazionale. Invero, dal punto di vista puramente analitico, la teoria di Heckscher-Ohlin (con tutti i suoi corollari, come il teorema del pareggiamento dei prezzi dei fattori) può essere considerata come un caso particolare della teoria neoclassica, come vedremo nel prossimo capitolo.

La teoria di Heckscher-Ohlin

Aspetti teorici

Questa teoria introduce due importanti ipotesi semplificatrici: l'identità internazionale delle funzioni della produzione e dei gusti dei consumatori (i quali, inoltre, sono indipendenti dal reddito, sicché la struttura della domanda dipende soltanto dai prezzi relativi dei beni e non dal livello del reddito); la tecnologia, inoltre, non ammette inversione delle intensità dei fattori, cioè - rimanendo nel caso semplificato di due beni e di due fattori produttivi -, se la produzione di un certo bene utilizza, poniamo, relativamente più capitale che lavoro rispetto all'altro bene a un dato rapporto fra i prezzi dei fattori, anche cambiando tale rapporto (il che provoca una modificazione delle tecniche produttive scelte) il primo bene continuerà a utilizzare relativamente più capitale che lavoro rispetto all'altro.Grazie a queste ipotesi semplificatrici, la teoria di Heckscher-Ohlin è in grado di enunciare una ben precisa proposizione o teorema sulla struttura del commercio internazionale: ciascun paese esporta il bene la cui produzione richiede un impiego relativamente più intenso del fattore di cui il paese ha una dotazione relativamente più abbondante e importa l'altro bene.

La dimostrazione di questa proposizione è molto complessa ed è possibile soltanto accennarvi. Si comincia col dimostrare che il paese che ha una dotazione relativamente abbondante di un fattore produttivo ha una tendenza a produrre proporzionalmente di più del bene la cui produzione richiede un impiego relativamente più intenso di quel fattore. La struttura della produzione sarà quindi diversa nei due paesi: ad esempio, supponendo che il bene A sia quello a più alta intensità di capitale e che il paese 1 abbia una dotazione relativamente abbondante di capitale, a parità di rapporto fra i prezzi, il paese 1 produce più del bene A rispetto al bene B e il paese 2 più del bene B rispetto al bene A (il rapporto A/B è maggiore nel paese 1 che nel paese 2). Apertosi il commercio internazionale e livellatosi il prezzo relativo dei beni, per l'ipotesi sulla struttura della domanda i due paesi vogliono consumare i due beni nella stessa proporzione: ne segue che il paese 1 esporterà il bene A (importando il bene B) e viceversa farà il paese 2, il che dimostra la proposizione di partenza.

Il modello di Heckscher-Ohlin dà luogo, in aggiunta alla proposizione di base testé esaminata, ad altre tre proposizioni fondamentali: il teorema del livellamento dei prezzi dei fattori, il teorema di Stolper-Samuelson, il teorema di Rybczynski, dei quali ci limitiamo a fornire l'enunciazione. Il teorema del livellamento dei prezzi dei fattori afferma che, nonostante l'ipotizzata immobilità internazionale dei fattori della produzione, il libero scambio internazionale uguaglia i prezzi assoluti dei fattori nei vari paesi. Il teorema di Stolper-Samuelson ci dice che l'aumento del prezzo di un bene (ad esempio per l'imposizione di un dazio) fa aumentare la remunerazione reale del fattore che utilizza quel bene in maniera relativamente intensiva. Infine, il teorema di Rybczynski afferma che, se uno dei fattori della produzione aumenta, fermo restando l'altro, aumenterà la produzione del bene che usa quel fattore in modo relativamente intensivo, mentre diminuirà la produzione dell'altro bene, a parità di prezzi dei beni e dei fattori.Questi tre teoremi, insieme alla proposizione di base del modello Heckscher-Ohlin, vengono abitualmente considerati come il nucleo essenziale della teoria ortodossa del commercio internazionale.

Studi empirici

La teoria di Heckscher-Ohlin, proprio perché considerata centrale, è stata sottoposta a numerosissimi studi tendenti ad accertarne la rispondenza alla realtà e quindi l'effettiva valenza esplicativa.Il più noto di questi è indubbiamente quello pionieristico di Leontief (1953). Questo studioso, servendosi dello schema input-output, da lui stesso elaborato, calcolò - sulla base della matrice intersettoriale dell'economia statunitense riferita al 1947 - il fabbisogno complessivo (diretto e indiretto) di capitale e di lavoro per unità della merce composita "esportazioni statunitensi del 1947" e per unità della merce composita "importazioni sostitutive statunitensi del 1947". I risultati delle complesse elaborazioni di Leontief indicarono che gli Stati Uniti apparentemente esportavano prodotti ad alta intensità di lavoro ed importavano prodotti ad alta intensità di capitale. Dato che gli Stati Uniti erano concordemente ritenuti il paese relativamente più dotato di capitale di tutti gli altri paesi con cui commerciavano, i risultati di Leontief contrastavano palesemente con la teoria di Heckscher-Ohlin (secondo la quale questo paese avrebbe dovuto essere esportatore di beni ad alta intensità di capitale), donde il nome di 'paradosso di Leontief' dato a questi risultati.Il lavoro di Leontief dette luogo a un ampio dibattito, centrato sia sugli aspetti statistici sia su quelli teorici, e a numerosi studi empirici successivi, che sono continuati fino al giorno d'oggi con risultati contrastanti. Non è certo possibile riassumere qui questa sterminata letteratura, per cui ci limiteremo a sottolinearne alcuni aspetti. (Un esauriente studio in materia è quello di Leamer: v., 1984).

Ricordiamo innanzitutto la tesi, avanzata dallo stesso Leontief, secondo cui il lavoro statunitense era all'epoca molto più efficiente del lavoro estero, sicché, in realtà, era proprio il fattore lavoro a essere relativamente più abbondante negli Stati Uniti che negli altri paesi quando il lavoro statunitense fosse stato convertito in unità equivalenti di lavoro estero. Secondo Leontief, il coefficiente di conversione (ipotizzato e non dimostrato) era addirittura 3. Studi successivi non confermarono il coefficiente di conversione. Ad esempio, Kreinin (1965) dimostrò che la superiorità del lavoro statunitense era mediamente del 20 o 25%; il coefficiente di conversione di 1,2 o 1,25 era dunque ben lontano dal coefficiente 3 che, a parere di Leontief, avrebbe consentito di classificare gli Stati Uniti come un paese relativamente abbondante di lavoro.Conviene poi ricordare le osservazioni di vari studiosi secondo cui non ci si può nella realtà limitare a considerare due soli fattori produttivi (il capitale fisico e il lavoro) e si deve prendere in considerazione anche il fattore 'risorse naturali'. Vanek, infatti (1959), in aggiunta ai dati calcolati da Leontief, calcolò il fabbisogno di beni ad alto contenuto di risorse naturali richiesti per la produzione di una unità di esportazioni e di una unità di importazioni sostitutive: tale fabbisogno risultò maggiore per le importazioni. Gli Stati Uniti erano dunque importatori di beni ad alta intensità di risorse naturali (comunque calcolata, e cioè sia rispetto al capitale sia rispetto al lavoro), fattore relativamente scarso in tale paese, ed esportatori di beni ad alta intensità di capitale e di lavoro rispetto alle risorse naturali (fattori, i primi due, relativamente abbondanti rispetto alle risorse naturali). Il teorema di Heckscher-Ohlin, lungi dall'essere refutato, era confermato in pieno.

Altri autori pongono l'accento sul fattore 'capitale umano', che è quello incorporato nei lavoratori qualificati o specializzati in quanto distinti dai lavoratori comuni o non qualificati. Tralasciando i problemi connessi ai diversi modi di misurare concretamente il capitale umano (capitalizzazione delle differenze salariali, anni di istruzione, qualifiche professionali, ecc.), l'inclusione di questo fattore nelle analisi empiriche consente di suffragare l'ipotesi che le esportazioni statunitensi siano ad alta intensità di capitale umano (fattore relativamente abbondante negli Stati Uniti) rispetto alle importazioni sostitutive, coerentemente con il teorema di Heckscher-Ohlin. Un risultato in questo senso è quello di Stern e Maskus (1981), nel cui testo sono anche citati i risultati analoghi di studi precedenti.Vi sono poi studi i quali attribuiscono la presenza del paradosso al mancato soddisfacimento di alcune delle ipotesi necessarie per la validità del teorema di Heckscher-Ohlin, ad esempio alla non identità internazionale dei gusti dei consumatori o al verificarsi di un'inversione delle intensità fattoriali. Anche questi fenomeni, peraltro, sono tutt'altro che definitivamente accertati.

Abbiamo finora esaminato le spiegazioni del paradosso di Leontief dando per scontato che tale paradosso esista. Ma così non è, poiché studi condotti successivamente, sia per gli Stati Uniti sia per gli altri paesi, non hanno sistematicamente confermato la presenza del paradosso stesso. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, lo studio di Stern e Maskus (1981) ha confermato la presenza del paradosso di Leontief utilizzando la matrice intersettoriale del 1958, mentre il paradosso stesso è scomparso utilizzando la matrice intersettoriale del 1972. Si può quindi concludere che il paradosso in questione - e quindi l'eventuale invalidità del teorema di Heckscher-Ohlin - non può essere considerato come una costante, ma va anzi accertato caso per caso con riferimento non soltanto al singolo paese, ma anche al periodo di tempo considerato in uno stesso paese dato.

Ulteriori sviluppi

Gli ulteriori sviluppi della teoria pura del commercio internazionale si sono mossi sostanzialmente lungo due direttrici. La prima consiste nell'introdurre vari perfezionamenti alla teoria stessa mantenendosi però all'interno del suo quadro di riferimento. La seconda consiste invece nell'abbandonare le principali ipotesi semplificatrici (fra cui quella di concorrenza perfetta) dando luogo ad analisi non inquadrabili, o inquadrabili solo parzialmente, nella teoria ortodossa (le cosiddette 'nuove teorie' del commercio internazionale).Tra i principali perfezionamenti introdotti dal primo filone, si può accennare ai costi di trasporto, alla considerazione dei beni intermedi, all'offerta elastica dei fattori produttivi, alla mobilità internazionale dei fattori stessi, alla presenza di fattori produttivi specifici (tipici cioè di un certo settore produttivo e non utilizzabili in altri settori), alla presenza di beni non commerciati accanto a quelli oggetto di commercio internazionale, all'introduzione di condizioni d'incertezza e, infine, all'esame degli effetti economici di transazioni internazionali illegali come il contrabbando. Si tratta di analisi che arricchiscono notevolmente la portata e la rilevanza della teoria ortodossa, ma che non possono essere qui approfondite. Conviene passare invece all'esame del secondo filone, scegliendo per forza di cose soltanto alcuni fra i numerosi schemi proposti.

Un primo approccio è rappresentato dalla teoria della disponibilità (availability), che pone per l'appunto l'accento sulla disponibilità di risorse naturali scarse o di altri elementi che danno al paese un particolare vantaggio (come ad esempio il possesso da parte di un paese di speciali conoscenze tecnologiche in certi rami produttivi). Lo scambio internazionale si spiega col fatto che ciascun paese importa quei beni che non sono disponibili sul proprio mercato: l'indisponibilità può quindi derivare o dal fatto che si tratta di beni la cui produzione richiede risorse naturali inesistenti nel paese (oro, petrolio, ecc.: indisponibilità assoluta) o dal fatto che si tratta di beni che non possono essere prodotti all'interno o potrebbero esserlo solo a costi proibitivi (per ragioni tecnologiche o di altro genere: indisponibilità relativa); per converso il paese esporta quei beni di cui ha la disponibilità nel senso sopra chiarito. Ora, per quanto riguarda il primo aspetto, cioè quello collegato alla disponibilità di risorse naturali, esso potrebbe essere inquadrato nella teoria di Heckscher-Ohlin che, come sappiamo, pone l'accento sulle differenti dotazioni di fattori produttivi, tra cui si possono includere anche le risorse naturali (il fattore 'terra' comprende anche i giacimenti minerari). L'originalità va invece ricercata nel secondo aspetto, cioè nei motivi addotti per spiegare le differenze internazionali di disponibilità del secondo tipo. Questi motivi sono sostanzialmente due: il progresso tecnico e la differenziazione dei prodotti. Per quanto riguarda il primo, esso dà luogo al cosiddetto ritardo d'imitazione (imitation lag). Come conseguenza della ricerca scientifica (progresso tecnico in senso lato) compaiono nuovi prodotti e il paese innovatore gode di un monopolio fin quando gli altri paesi non hanno imparato a produrli: nel frattempo essi devono importarli. Viene quindi creato commercio internazionale per il tempo necessario all'imitazione. Avvenuta l'imitazione cessa l'importazione; ma, data la continua comparsa di nuovi prodotti, questa componente del commercio internazionale è sempre presente.

Per quanto riguarda la differenziazione dei prodotti, si tratta semplicemente di un'estensione al commercio internazionale dei risultati ben noti della teoria della concorrenza monopolistica. Paesi diversi producono gli stessi beni o, più esattamente, beni non sostanzialmente diversi per lo scopo cui sono destinati (automobili, orologi, liquori, ecc.). Tali beni però, grazie a disegni industriali diversi, pubblicità, caratteristiche secondarie effettive o fittizie, fama acquisita in passato e così via, sono ritenuti diversi dai consumatori. Si vengono quindi a creare, da un lato, un certo potere monopolistico, sia pure ristretto, dei produttori e, dall'altro, una domanda dei consumatori per beni esteri da essi ritenuti diversi dagli analoghi beni nazionali, con il risultato di generare commercio internazionale.

Accenniamo poi alla teoria del ciclo del prodotto di Vernon, secondo cui nell'introduzione e nella diffusione di un nuovo prodotto è possibile distinguere varie 'fasi': la fase della introduzione del nuovo prodotto, quella della sua 'maturazione' e quella della standardizzazione. Quando viene introdotto un nuovo bene, è probabile che la localizzazione della sua produzione sia vicina al mercato su cui esso viene commercializzato. Ciò non tanto per questioni relative ai costi di trasporto e simili, ma soprattutto perché l'incertezza dell'imprenditore innovatore relativa a vari elementi (quali l'accoglienza che i consumatori faranno al nuovo prodotto, le reazioni dei concorrenti, le eventuali modifiche da apportare ai metodi produttivi e al prodotto stesso) richiede una continua, veloce ed efficace comunicazione fra produttore e mercato, che si può ottenere solo localizzando la produzione nello stesso mercato dove viene venduto il prodotto. Nella prima fase, quindi, verrà servito il mercato nazionale del paese in cui si trova l'impresa innovatrice. Quando il prodotto si è affermato sul mercato nazionale e ha quindi raggiunto un certo grado di standardizzazione, il produttore comincerà a inserirsi sui mercati esteri. In questa fase di maturazione i motivi sottostanti alla localizzazione iniziale non sussistono più e può diventare conveniente impiantare unità produttive in paesi esteri sviluppati, non solo allo scopo di realizzare minori costi di produzione e di trasporto, ma anche per cautelarsi contro il pericolo che i governi esteri, al fine di proteggere le proprie industrie nazionali, adottino misure restrittive nei confronti dell'importazione del nuovo prodotto. Infine, nella terza fase del ciclo, si ha ormai una standardizzazione spinta del prodotto: in questa fase può accadere che convenga impiantare unità produttive in paesi sottosviluppati, soprattutto se si tratta di un bene in cui il costo del lavoro ha un peso rilevante. Nella terza fase, secondo Vernon, la produzione del bene nel paese innovatore comincia a diminuire, mentre la domanda interna continua a crescere, sicché tale paese da esportatore diventa gradualmente importatore (prima da altri paesi sviluppati, poi anche dai paesi sottosviluppati) del bene in questione.

Un ultimo fenomeno a cui non è possibile non accennare è quello del commercio intraindustriale o orizzontale, ovvero la simultanea importazione ed esportazione di beni provenienti dalla stessa industria. Questo tipo di scambio è stato dapprima osservato in sede empirica e poi ne è stata tentata la spiegazione teorica. Si tratta di un fenomeno che a prima vista fa a pugni con la teoria ortodossa, in base alla quale un paese o importa o esporta un determinato bene, ma non può esserne simultaneamente importatore ed esportatore. Si deve però osservare che le classificazioni merceologiche in uso nelle statistiche degli scambi internazionali (basate sulla SITC: Standard International Trade Classification) non possono scendere fino al dettaglio del singolo bene, ma raggruppano i beni in categorie. Non desta quindi sorpresa che beni inclusi nella stessa categoria (ad esempio, automobili a benzina di una certa cilindrata) vengano sia esportati che importati, in quanto, a causa della differenziazione di cui si è già detto in precedenza, si tratta in realtà di beni diversi. Tutte le teorie precedentemente accennate (disponibilità, ciclo del prodotto e altre che non sono state trattate) sono dunque in grado di spiegarci il fenomeno del commercio intraindustriale, che costituisce una grossa fetta del commercio internazionale, in particolare a livello dei paesi industrializzati. Esiste però anche il caso di commercio intraindustriale in beni assolutamente omogenei il quale (anche se quantitativamente meno rilevante rispetto a quello in beni differenziati) non può essere trascurato. È stato dimostrato che questo caso può essere spiegato con opportuni adattamenti della teoria ortodossa (ad esempio come conseguenza di modificazioni periodiche delle curve d'indifferenza o delle curve di trasformazione), per cui in definitiva è soltanto il commercio intraindustriale in beni differenziati a non poter essere inquadrato nella teoria ortodossa.

Questo capitolo può essere concluso con una notazione: lo stato relativamente fluido di questo filone è in realtà dovuto al fatto che, similmente a quanto accade nell'economia chiusa, non esiste ancora una teoria in grado di analizzare in modo generale il fenomeno delle forme di mercato 'intermedie' (diverse cioè dalla concorrenza perfetta e dal monopolio perfetto).

Politiche commerciali

Introduzione

La teoria tradizionale dell'intervento dello Stato nel commercio internazionale concentrava l'attenzione sui dazi, partendo da due principî generalmente accettati fino alla prima guerra mondiale: a) che le barriere al commercio internazionale a scopi protettivi dovessero essere confinate ai dazi e b) che non ci dovesse essere discriminazione commerciale nei confronti dei vari paesi, cioè che un eventuale dazio dovesse essere applicato nella stessa misura a tutte le importazioni qualunque ne fosse l'origine. Nonostante che nel periodo fra le due guerre mondiali, e in particolare negli anni successivi alla grande depressione, si fosse assistito a una sistematica violazione di tali principî, essi furono ripresi e posti a base dell'accordo mondiale che avrebbe dovuto regolare il commercio internazionale dopo la seconda guerra mondiale: il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Numerose riunioni internazionali con lo scopo di negoziare riduzioni dei dazi (i vari rounds) si sono svolte sotto gli auspici del GATT, che, tuttavia, ha dovuto essere tollerante sulle 'violazioni' dei suddetti principî. Gli ultimi decenni hanno quindi visto espandersi sia le barriere al commercio internazionale diverse dai dazi all'importazione sia le discriminazioni commerciali (fra cui la formazione di aree di libero scambio, unioni doganali, ecc.), per cui la teoria tradizionale ha dovuto essere 'ampliata' per poter analizzare rigorosamente anche questi fenomeni.

Dazi e altre misure

La teoria tradizionale parte dall'osservazione che un dazio all'importazione, facendo aumentare il prezzo interno del bene importato rispetto alla situazione di libero scambio, causa una riduzione di benessere misurata dalla diminuzione della cosiddetta rendita del consumatore. Accanto a questo effetto negativo vi sono però effetti positivi: l'aumento delle entrate dello Stato e l'aumento dei profitti dei produttori nazionali. Si può tuttavia dimostrare che il saldo rimane negativo, in quanto detti benefici non compensano la riduzione della rendita del consumatore. Analoga conclusione vale per l'altra misura protezionistica classica: il contingentamento. Ma anche le altre misure protezionistiche danno luogo agli stessi risultati netti negativi: deposito previo sulle importazioni, utilizzo artificioso delle normative a tutela della salute e della sicurezza, cartelli internazionali, sussidi alle esportazioni, discriminazioni nella spesa pubblica sono solo alcune delle pratiche più diffuse. C'è però un caso in cui, date certe condizioni, la politica protezionistica arreca sicuramente un vantaggio a chi la pratica, ed è quello dell'esistenza di disoccupazione (nei ragionamenti precedenti si parte sempre dall'ipotesi di piena occupazione dei fattori produttivi). L'aumento della produzione nazionale consente d'impiegare lavoratori precedentemente disoccupati, con generale beneficio. Ma questo risultato presuppone che il resto del mondo, colpito dal dazio, non effettui rappresaglie: se ciò avvenisse verrebbero danneggiate le industrie d'esportazione del paese in questione, con effetti incerti. Un altro caso - questo valido nel contesto tradizionale di piena occupazione delle risorse - è quello del dazio ottimo, in base al quale, sempre che non vi siano ritorsioni da parte del resto del mondo, è possibile fissare un dazio tale da massimizzare il benessere del paese che lo impone, il quale quindi raggiunge un livello di benessere superiore a quello che aveva in libero scambio. Ma anche qui, se il resto del mondo (che vede diminuire il proprio benessere) effettua rappresaglie, le conclusioni cambiano. Come si vede, entrambi i casi sono basati su un'ipotesi - l'assenza di rappresaglie - tutt'altro che plausibile.C'è allora da chiedersi su che cosa siano fondate le argomentazioni a favore del protezionismo, il che porta a esaminare l'annoso dibattito libero scambio-protezionismo.

Il dibattito libero scambio-protezionismo e la teoria del second best

Mentre la teoria tradizionale del commercio internazionale conduce alla proposizione che il libero scambio è meglio del commercio internazionale in presenza di restrizioni e che quest'ultimo è a sua volta meglio della situazione di autarchia, i fautori del protezionismo avanzano una serie di argomentazioni in senso opposto, di cui la principale - a parte quella del dazio ottimo, di cui si è già detto prima - è quella della cosiddetta industria nascente.

Si tratta probabilmente del più antico e noto argomento a favore del protezionismo. Un'industria ai suoi inizi non può ovviamente competere con industrie straniere già da tempo affermate. Essa quindi deve essere protetta, ad esempio mediante l'imposizione di un dazio, per il tempo necessario a crescere e a consolidarsi, in modo da divenire concorrenziale con le industrie straniere; a questo punto la protezione può cessare.È chiaro che per la validità di questa argomentazione occorre che l'industria riesca effettivamente a diventare concorrenziale con le industrie estere al prezzo internazionale di libero scambio e, inoltre, che i vantaggi derivanti alla comunità dall'attività dell'industria, cessata la protezione, siano tali da compensare abbondantemente le perdite derivanti dalla protezione.

Anche ammesso che tali condizioni siano verificate, è tuttavia possibile vedere che i vantaggi derivanti dal consolidamento dell'industria nascente possono essere ottenuti con costi minori usando altre politiche, diverse dall'imposizione di un dazio: ad esempio mediante la concessione di un sussidio all'industria nascente in modo da non far salire il prezzo interno a livelli superiori al prezzo internazionale.Vi sono poi altre argomentazioni a favore del protezionismo, che ci limitiamo a menzionare, quali la presenza di distorsioni nel mercato dei fattori e nel mercato interno dei prodotti.

Ci si può a questo punto chiedere se non sia possibile raggiungere risultati generali in tema di libero scambio e protezionismo. Molti studiosi affermano che il libero commercio è preferibile al commercio con restrizioni (salvo il caso del dazio ottimo senza ritorsione) e che, se si vogliono aiutare industrie nascenti, correggere distorsioni, ecc., è sempre meglio ricorrere a politiche di sussidi e simili anziché a dazi. Queste affermazioni debbono però essere qualificate, poiché la loro validità è stata dimostrata in una situazione di libera concorrenza perfetta su tutti i mercati (dei fattori e delle merci), sia nazionali che internazionali. Quando tale situazione non si verifica (ed è innegabile che questa è la realtà) le cose cambiano e occorre far ricorso al principio del second best (subottimo). Questo principio - il cui scopo è di rinvenire la situazione migliore quando, a causa di distorsioni o altro, non sia possibile realizzare tutte le condizioni dell'ottimo paretiano - afferma che, una volta che siano violate una o più condizioni, non è necessariamente vero che la situazione migliore (subottimale) sia quella in cui tutte le rimanenti condizioni di ottimo sono verificate.

Come corollario di tale principio si ha che non è possibile stabilire a priori se la sostituzione di una violazione delle condizioni paretiane a un'altra migliori o peggiori la situazione; un altro corollario è che l'eliminazione di una di tali violazioni non necessariamente porta a una situazione migliore, così come l'introduzione di una violazione aggiuntiva non necessariamente porta a una situazione peggiore. In altre parole, in un mondo in cui sono presenti situazioni non concorrenziali, distorsioni, restrizioni di vario tipo al libero scambio, l'eliminazione di una o più di tali restrizioni non significa necessariamente il passaggio a una situazione migliore, mentre, paradossalmente, l'introduzione di una ulteriore restrizione potrebbe anche portare a un benessere maggiore, ancorché sempre subottimale.

Applicando la teoria del second best al dibattito libero scambio-protezionismo, segue che non è possibile accertare a priori se una politica protezionistica migliori o peggiori la situazione, né affermare che ogni movimento verso un commercio più libero costituisce senz'altro un miglioramento. Alla stessa stregua, non è nemmeno possibile affermare, come fa la teoria ortodossa, che esistono altre politiche sicuramente migliori della politica protezionistica.

È chiaro che, stando così le cose, diventa impossibile fare affermazioni valide in generale e dedurre prescrizioni di politica economica aprioristiche da pochi principî guida. Nella realtà tutto può succedere e occorre vedere in ogni caso concreto quale sia la politica migliore (liberista o protezionista che sia) senza farsi accecare da preconcetti teorici.

È importante osservare, in conclusione, che la teoria del second best consente anche d'inquadrare il problema delle unioni doganali (e più in generale dell'integrazione economica). Poiché l'unione doganale contempla la rimozione dei dazi fra i paesi membri, essa rappresenta comunque un movimento verso il libero scambio (anche se non perfetto, poiché rimangono i dazi nei confronti dei paesi non appartenenti all'unione) e dunque - così argomentava la teoria tradizionale - essa è senz'altro benefica. Alla luce della teoria del second best sappiamo invece che il risultato è incerto a priori e non è possibile fare affermazioni valide in generale.

Generalità sull'economia internazionale monetaria

La teoria monetaria delle relazioni economiche internazionali (che ha natura essenzialmente macroeconomica) si occupa dei problemi posti dagli squilibri della bilancia dei pagamenti in un'economia monetaria (e in particolare dei meccanismi automatici e delle politiche di aggiustamento della bilancia dei pagamenti stessa); dei vari regimi di cambi; dei problemi della liquidità internazionale e di altri problemi concernenti il sistema monetario internazionale.È dunque evidente che nel momento in cui si affrontano i problemi dell'economia monetaria internazionale diventa indispensabile tener conto del fatto che virtualmente ogni paese ha la propria unità monetaria (valuta) e che la maggior parte del commercio internazionale non avviene nella realtà in forma di baratto, ma mediante lo scambio di merci contro l'una o l'altra valuta. Inoltre vi sono transazioni economiche internazionali di carattere puramente finanziario, che coinvolgono quindi necessariamente valute diverse.

Questo ci porta ad affrontare due argomenti: il mercato dei cambi esteri (ed i vari regimi di cambi) e la bilancia dei pagamenti.

Il mercato dei cambi esteri e i regimi di cambi

Il mercato dei cambi esteri è il mercato dove le varie valute vengono scambiate (comprate o vendute) fra di loro. Rinviando all'apposita voce per approfondimenti (v. cambio), ci limitiamo a rammentare due concetti: quello di tasso di cambio e quello di regime di cambio. Il tasso di cambio è un prezzo, e precisamente il prezzo di una valuta espresso in termini di un'altra. Dato che entrano in gioco due valute, esistono due modi per quotare il tasso di cambio. Uno, che è quello adottato dall'Italia e dalla maggior parte dei paesi, è detto 'incerto per certo', cioè numero di unità di valuta nazionale per una unità della valuta estera considerata (220 lire per franco francese, ecc.); con questa definizione il tasso di cambio è il prezzo della valuta estera espresso in termini di valuta nazionale. L'altro è detto 'certo per incerto', cioè numero di unità della valuta estera considerata per una unità di valuta nazionale, ed è, ovviamente, il reciproco del precedente; con questa definizione il tasso di cambio è il prezzo della valuta nazionale in termini di valuta estera. Tale modo è adottato dall'Inghilterra e da alcuni paesi già colonie britanniche o legati un tempo alla cosiddetta area della sterlina.Veniamo ora ai vari regimi di cambi, in teoria numerosi, in quanto fra i due estremi di cambi perfettamente rigidi (o fissi) e di cambi perfettamente e liberamente flessibili esiste tutta una gamma di regimi intermedi cosiddetti a flessibilità limitata.Un estremo è dato dai cambi liberamente e perfettamente flessibili. Tale regime è caratterizzato dal fatto che le autorità monetarie del paese che lo adotta non intervengono nella maniera più assoluta sul mercato dei cambi. Il tasso di cambio nei confronti di qualsiasi valuta estera è dunque lasciato a se stesso e può fluttuare liberamente in qualsiasi direzione e in qualsiasi misura in base alle domande e offerte di valuta estera provenienti da tutti gli operatori. L'altro estremo è dato dai cambi rigidamente fissi, come nel gold standard o nel gold exchange standard.Il regime a parità fisse ma aggiustabili posto in essere dopo la seconda guerra mondiale (regime di Bretton Woods), sebbene concettualmente più vicino al gold exchange standard, prevedeva la possibilità, date certe condizioni, di variare la parità e ammetteva quindi una sia pur minima flessibilità. La fluttuazione senza parità dichiarata, ma con interventi delle banche centrali per cercare d'influenzare il cambio in una certa direzione (managed float: fluttuazione manovrata o sporca), è anch'esso un regime 'intermedio', che sarà più vicino all'uno o all'altro estremo a seconda del grado d'intervento.

La bilancia dei pagamenti

Secondo la definizione del Balance of Payments Manual del FMI (Fondo Monetario Internazionale), la bilancia dei pagamenti di un paese è una registrazione sistematica di tutte le transazioni economiche effettuate in un dato periodo di tempo fra i residenti del paese che compie la rilevazione e i residenti degli altri paesi, indicati come stranieri o non residenti.

Le principali voci della bilancia dei pagamenti sono le merci, i servizi (noli, assicurazioni, turismo, ecc.) e i movimenti di capitali (investimenti diretti, investimenti di portafoglio, ecc.). La 'chiusura' della bilancia dei pagamenti è data dalla variazione delle riserve internazionali del paese, che ha valore assoluto uguale al saldo delle voci precedenti. Considerando vari sottogruppi di voci, è possibile parlare, oltre che della bilancia dei pagamenti globale (che comprende tutte le voci sopra elencate), di una bilancia commerciale, di una bilancia merci e servizi, di una bilancia delle partite correnti (merci, servizi e trasferimenti unilaterali), ecc.

Come abbiamo già detto, uno dei compiti principali dell'economia internazionale monetaria è quello di esaminare i processi di aggiustamento della bilancia dei pagamenti, cioè di quei processi (sia spontanei sia provocati da interventi di politica economica) che conducono al riequilibrio di un deficit o di un surplus nei conti con l'estero. Nei due capitoli che seguono esporremo dapprima i processi tradizionali e poi gli schemi più complessi.

Con processo tradizionale intendiamo quello basato sulle variazioni del tasso di cambio (a parità di reddito nazionale e di tutte le altre condizioni rilevanti) e quello basato sulle variazioni del reddito nazionale (a parità di tasso di cambio e di tutte le altre condizioni rilevanti); anche l'integrazione fra questi due processi può essere considerata come facente parte della teoria tradizionale.

Caratteristica comune dei processi tradizionali è quella di concentrare l'attenzione sulle partite correnti e di considerare gli squilibri della bilancia dei pagamenti come squilibri di flusso, cioè come squilibri che derivano da incoerenza fra le principali grandezze macroeconomiche aventi la natura di flussi (in primo luogo le esportazioni e importazioni di merci e servizi e poi, se del caso, consumi, investimenti, reddito nazionale, ecc.).

Negli schemi più complessi verranno presi in considerazione anche i movimenti di capitale e si esamineranno, oltre agli squilibri di flusso, anche gli squilibri di stock, cioè quegli squilibri che derivano da incoerenza fra le principali grandezze aventi la natura di stock (in primo luogo lo stock di moneta e poi quelli di altre attività finanziarie), per cui i flussi che si verificano derivano da aggiustamenti degli stocks stessi.

Gli schemi tradizionali

Questi schemi, come dicevamo, considerano la bilancia dei pagamenti come un fenomeno di flusso e concentrano l'attenzione sui soli scambi di merci e servizi, anche in conseguenza del fatto che si tratta di schemi elaborati in tempi in cui i movimenti internazionali di capitali finanziari erano del tutto trascurabili rispetto alle transazioni commerciali. In questo capitolo, quindi, con 'bilancia dei pagamenti' s'intenderà fare riferimento alla bilancia merci e servizi.

L'approccio delle elasticità

Cominciamo con l'osservare che, siccome i livelli dei prezzi (e tutte le altre variabili rilevanti, tra cui il reddito) sono per ipotesi fissi, l'elemento che influenza le esportazioni e le importazioni di un paese è il tasso di cambio: infatti, a parità di prezzi espressi nelle rispettive valute nazionali, una svalutazione del tasso di cambio rende più a buon mercato i beni nazionali sui mercati esteri e più cari i beni esteri sul mercato nazionale. In altri termini, una svalutazione del tasso di cambio ha lo stesso effetto di una riduzione del prezzo dei beni nazionali esportati e di un aumento del prezzo dei beni esteri importati, beninteso a parità di tasso di cambio. L'opposto vale naturalmente nel caso di una rivalutazione. Possiamo quindi dire che le esportazioni variano nella stessa direzione del tasso di cambio (un aumento del tasso di cambio, cioè una svalutazione, fa aumentare le esportazioni, e una diminuzione del cambio stesso, cioè una rivalutazione, le fa diminuire), mentre le importazioni variano in senso opposto rispetto alla variazione del tasso di cambio.

Naturalmente ciò non è sufficiente per dire che delle opportune variazioni del tasso di cambio (svalutazione nel caso di deficit, rivalutazione nel caso di surplus) riequilibrano la bilancia dei pagamenti. La bilancia dei pagamenti è infatti espressa in valore monetario e non è detto che la variazione delle quantità di esportazioni e importazioni nella direzione giusta assicuri anche una variazione del loro valore nella direzione giusta. Infatti, considerando ad esempio gli effetti di una svalutazione del cambio sulle importazioni, vediamo che la quantità di queste diminuisce, mentre l'esborso per unità d'importazione aumenta (dato che il loro prezzo in termini di valuta nazionale è aumentato in conseguenza della svalutazione del cambio), sicché il valore complessivo in termini di valuta nazionale può variare in qualsiasi direzione. Più rigorosamente, definendo l'elasticità delle esportazioni, e delle importazioni, rispetto al tasso di cambio come ogni elasticità-prezzo, e cioè come rapporto fra la variazione proporzionale della quantità e la variazione proporzionale del prezzo (qui rappresentato dal tasso di cambio), si può dimostrare matematicamente che la condizione affinché la bilancia dei pagamenti espressa in valuta nazionale migliori a seguito di una svalutazione (e peggiori a seguito di una rivalutazione) è data dalla cosiddetta 'condizione delle elasticità critiche' (di solito chiamata, anche se impropriamente, 'condizione di Marshall-Lerner'), in base alla quale la somma dell'elasticità delle importazioni e dell'elasticità delle esportazioni (entrambe prese in valore assoluto) deve essere maggiore dell'unità. È bene avvertire che siffatta condizione vale nel caso si consideri una situazione iniziale di equilibrio; in tale ipotesi, la medesima condizione assicura che anche la bilancia dei pagamenti espressa in termini di valuta estera migliorerà a seguito della svalutazione. Nel caso invece in cui la situazione di partenza non sia di equilibrio, la condizione si fa più complessa e differisce a seconda che si consideri la bilancia dei pagamenti espressa in valuta nazionale oppure in valuta estera. In tale caso sembra preferibile riferirsi alla bilancia dei pagamenti espressa in valuta estera, dato che quest'ultima è la risorsa scarsa nel paese in difficoltà di bilancia dei pagamenti. Occorre notare, in conclusione, che secondo questo schema, verificate le opportune condizioni, lo squilibrio della bilancia dei pagamenti potrà venire completamente eliminato grazie ad adeguate variazioni del tasso di cambio.

Il moltiplicatore in mercato aperto

Il moltiplicatore keynesiano, originariamente concepito in relazione a un'economia chiusa (anche se nella Teoria generale di Keynes non mancano cenni ai problemi dell'economia aperta), venne successivamente esteso all'economia aperta e applicato all'analisi dell'aggiustamento della bilancia dei pagamenti. Il problema che ci interessa è quello di vedere se e in quale misura eventuali squilibri della bilancia dei pagamenti possano essere corretti da variazioni di reddito. Se, partendo da una situazione di equilibrio, si verifica, poniamo, un aumento delle esportazioni, la bilancia dei pagamenti passa in surplus. Quali sono, nell'ambito della presente analisi - che assume prezzi e tassi di cambio rigidi -, le forze correttive automatiche che tendono al riequilibrio della bilancia dei pagamenti? La risposta è semplice: l'aumento delle esportazioni genera, tramite il moltiplicatore, un aumento di reddito, il quale a sua volta genera, tramite la propensione marginale all'importazione, un aumento delle importazioni. Quest'ultimo aumento tende ovviamente a controbilanciare l'iniziale aumento delle esportazioni: si tratta di vedere se lo controbilancia esattamente (nel qual caso il riequilibrio è completo) oppure no (nel qual caso la bilancia dei pagamenti rimane in surplus, sia pur minore di quello iniziale); vedremo inoltre come non sia possibile escludere a priori il caso in cui l'aumento indotto delle importazioni è tale da controbilanciare ampiamente l'iniziale aumento esogeno delle esportazioni, per cui la bilancia dei pagamenti nella situazione finale passa in deficit. Il caso di un deficit iniziale della bilancia dei pagamenti dovuto a una riduzione dell'export è del tutto simmetrico.

La situazione di deficit dovuta a un aumento esogeno delle importazioni è più complessa da esaminare. Per analizzare rigorosamente questo e altri simili problemi occorre basarsi sulle formule dei moltiplicatori in mercato aperto, di cui ci limitiamo a riportare le conclusioni principali. Secondo l'opinione tradizionale, il meccanismo moltiplicativo non riuscirà mai a riequilibrare completamente la bilancia dei pagamenti, ma essa è basata su un'ipotesi che non ha validità generale. Tale ipotesi è che la propensione marginale alla spesa globale da parte dei residenti sia minore dell'unità. Per evitare confusioni occorre sottolineare che tale propensione è data dalla somma della propensione marginale al consumo e della propensione marginale all'investimento; entrambe sono sicuramente minori dell'unità, ma la loro somma potrebbe essere maggiore dell'unità (purché sempre minore di un certo valore critico che non può essere oltrepassato pena l'instabilità del sistema). Soltanto nel caso di investimenti interamente esogeni (per cui la propensione marginale all'investimento risulterebbe nulla) l'ipotesi tradizionale è sicuramente valida. In caso contrario, l'aggiustamento della bilancia dei pagamenti può essere completo o addirittura sovrabbondante a seconda che, rispettivamente, la propensione marginale alla spesa globale da parte dei residenti sia uguale o maggiore dell'unità.Nella trattazione precedente, il complesso dei paesi costituenti il resto del mondo - da cui proviene la domanda di esportazioni e verso cui si dirige la domanda d'importazioni del paese in questione (d'ora in poi indicato come paese 1) - è stato considerato esogeno. Ma, così facendo, si trascurano alcuni fenomeni: le importazioni del paese 1, infatti, sono le esportazioni di uno o più paesi del resto del mondo e quindi entrano nel reddito nazionale di questi, da cui dipendono le loro importazioni e quindi anche le esportazioni del paese 1. Pertanto, ad esempio, un aumento del reddito nel paese 1 provoca, tramite l'aumento delle importazioni del paese 1 stesso, cioè delle esportazioni di uno o più paesi del resto del mondo, un aumento del reddito di questi, donde un aumento delle loro importazioni e quindi anche un aumento delle esportazioni del paese 1. Dal che segue un effetto espansivo sul reddito del paese 1 e via seguitando con una catena di ripercussioni la quale, una volta esauritasi (si suppone che il processo sia convergente), darà luogo a un ben definito effetto finale, certamente diverso da quello che si sarebbe verificato in assenza di tali ripercussioni.

Un'analisi compiuta di tali fenomeni - che vanno sotto il nome di 'ripercussioni internazionali' - richiede un modello a n paesi, matematicamente assai complesso. È però possibile affermare che le principali conclusioni del modello semplificato rimangono confermate da questo modello più generale.

L'approccio integrato

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti il ruolo del tasso di cambio e del reddito nel processo di aggiustamento della bilancia dei pagamenti. I tentativi di fusione tra i due approcci, in un contesto più ampio in cui l'aggiustamento può avvenire simultaneamente - sia dal lato del tasso di cambio che dal lato del reddito -, rappresentano il successivo passo avanti della teoria tradizionale. Riteniamo che in questo contesto possano essere inquadrati sia il cosiddetto 'approccio-assorbimento' (absorption approach) sia il modello di Laursen e Metzler, nei quali entrano in gioco in modo essenziale sia le elasticità che i moltiplicatori. La conclusione principale di questa analisi è che la condizione delle elasticità critiche non è più sufficiente ad assicurare il riequilibrio della bilancia dei pagamenti, ma occorrono condizioni più complicate. Concludiamo questo capitolo sui processi tradizionali osservando che gli schemi di interazione fra tasso di cambio e reddito nei processi di aggiustamento della bilancia dei pagamenti possono anche essere applicati all'analisi di un fenomeno assai complesso, quello della cosiddetta 'curva a J'. Supponiamo che tutte le opportune condizioni perché una svalutazione migliori la bilancia dei pagamenti (tenuto conto degli effetti di assorbimento) siano verificate, e che invece nella realtà si osservi che una svalutazione provoca inizialmente un peggioramento della bilancia dei pagamenti, la quale soltanto dopo un intervallo di tempo più o meno lungo comincia a migliorare (immaginando di riportare l'andamento nel tempo della bilancia dei pagamenti in un sistema di riferimento cartesiano, con il tempo in ascisse e la bilancia dei pagamenti in ordinate si ha per l'appunto un andamento dapprima decrescente e poi crescente, che somiglia alla lettera J). L'apparente contraddizione può essere sanata ricorrendo a un'analisi dinamica, in cui si tiene conto delle velocità d'aggiustamento delle diverse variabili, che reagiscono non già istantaneamente, ma con ritardi di diversa entità al mutare delle condizioni e in particolare alle variazioni del tasso di cambio, come dimostrano le vicende della bilancia dei pagamenti statunitense a seguito della massiccia rivalutazione del dollaro nella prima metà degli anni ottanta e dell'altrettanto massiccia svalutazione nella seconda metà.

Gli schemi moderni

Come abbiamo accennato (v. § 8b), esamineremo qui i processi di aggiustamento della bilancia dei pagamenti in cui la moneta entra in gioco in maniera essenziale e in cui vengono presi in considerazione anche gli squilibri degli stocks.

L'introduzione della moneta e del saggio dell'interesse nello schema keynesiano tradizionale - che avviene estendendo a un'economia aperta il modello macroeconomico IS-LM di economia chiusa (v. § 10a) - non altera invece la visione degli squilibri della bilancia dei pagamenti come squilibri di flusso e dei suoi aggiustamenti come aggiustamenti dei flussi. Il ruolo del mercato monetario è infatti quello di determinare il saggio dell'interesse da cui dipendono, tra l'altro, i movimenti di capitale, intesi come flussi puri e non come flussi derivanti da aggiustamenti di stock.Il superamento delle varie visioni avviene mediante l'analisi delle relazioni fra equilibrio di portafoglio ed equilibrio macroeconomico in economia aperta.Nel corso dell'esposizione affronteremo, oltre ai problemi dei meccanismi di aggiustamento 'spontanei', anche quelli connessi agli interventi di politica economica per conseguire l'equilibrio interno (piena occupazione) ed esterno (equilibrio della bilancia dei pagamenti).

Il modello Mundell-Fleming

Questo schema, così chiamato perché venne elaborato in modo indipendente da Robert Mundell e Marcus Fleming all'inizio degli anni sessanta (esso ebbe grande diffusione soprattutto a opera del primo), estende al mercato aperto lo schema IS-LM elaborato da John Hicks per presentare il modello macroeconomico keynesiano completo di economia chiusa. Com'è noto, la scheda IS indica tutte le combinazioni di tasso dell'interesse e di reddito nazionale che assicurano l'equilibrio sul mercato reale, equilibrio determinato per l'appunto dall'uguaglianza fra investimento e risparmio; in economia aperta tale scheda viene arricchita con l'introduzione dell'import e dell'export di merci. La scheda LM denota tutte le combinazioni di tasso dell'interesse e di reddito nazionale che assicurano l'equilibrio sul mercato monetario, determinato per l'appunto dall'uguaglianza fra domanda di liquidità monetaria e stock di moneta esistente. A queste relazioni Mundell aggiunge la relazione che rappresenta l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, intesa ora come bilancia dei pagamenti globale, comprensiva cioè anche dei movimenti di capitale privati. Questi ultimi sono posti in funzione del differenziale d'interesse: un tasso dell'interesse nazionale maggiore di quello estero provocherà, ceteris paribus, un afflusso di capitali dall'estero, mentre vi sarà un deflusso di capitali se il tasso dell'interesse nazionale è inferiore a quello estero. Abbiamo detto ceteris paribus, perché le aspettative di variazione del cambio possono modificare la direzione dei flussi di capitali rispetto a quella dianzi indicata, ma il problema delle aspettative non viene considerato nello schema in esame.Il problema dell'aggiustamento della bilancia dei pagamenti e più in generale quello dell'equilibrio macroeconomico interno ed esterno si pone in maniera diversa a seconda che i cambi siano fissi o flessibili. Cominciamo dal primo caso e vediamo come funziona il meccanismo di aggiustamento in assenza d'interventi di politica economica, considerando ad esempio un deficit della bilancia dei pagamenti. Tale deficit provoca, data l'ipotizzata assenza d'interventi di sterilizzazione da parte delle autorità monetarie, una riduzione della quantità di moneta e quindi, data la relazione che esprime l'equilibrio monetario, un aumento del saggio dell'interesse. Questo avrà un duplice effetto favorevole sulla bilancia dei pagamenti: da un lato il maggior tasso dell'interesse nazionale rispetto a quello estero (che è per ipotesi rimasto fermo) attirerà capitali, dall'altro questo aumento del tasso dell'interesse deprimerà gli investimenti e quindi il reddito, donde minori importazioni di beni. Come si vede da questo semplice caso, il riequilibrio della bilancia dei pagamenti viene ottenuto a spese del reddito e quindi dell'occupazione (conclusione questa a cui ci portava anche la teoria tradizionale del moltiplicatore in mercato aperto). Quindi il cosiddetto dilemma fra piena occupazione ed equilibrio della bilancia dei pagamenti sembra rimanere privo di soluzione. Senonché Mundell mostrò che, mediante una combinazione appropriata di politica fiscale e di politica monetaria, è in linea di principio possibile perseguire entrambi gli obiettivi, purché si adotti il criterio generale dell'assegnazione di ciascuno strumento di politica economica al perseguimento dell'obiettivo per il quale lo strumento stesso abbia l'efficacia relativa maggiore. Poiché il tasso dell'interesse, e dunque la politica monetaria, ha un'efficacia sulla bilancia dei pagamenti comparativamente maggiore di quella della politica fiscale (grazie all'effetto del saggio dell'interesse stesso sui movimenti di capitale), la 'ricetta' mundelliana per risolvere l'anzidetto dilemma consiste nel combinare una politica fiscale espansiva (che stimola la produzione a spese della bilancia dei pagamenti) con una politica monetaria restrittiva (che attira capitali consentendo di riequilibrare la bilancia dei pagamenti: pur avendo gli alti tassi dell'interesse effetti negativi sulla produzione, questi non saranno mai tali da compensare gli effetti positivi della politica fiscale espansiva).

Veniamo ora al caso dei cambi flessibili. In questa situazione la flessibilità del cambio s'incarica di mantenere in equilibrio la bilancia dei pagamenti (posto naturalmente che le opportune condizioni riguardanti le elasticità siano verificate), per cui il problema del perseguimento dell'obiettivo occupazionale con politiche espansive è di più facile soluzione. Tuttavia, nel caso di perfetta mobilità dei capitali, solo uno dei due strumenti di politica economica risulta efficace, e precisamente la politica monetaria. Infatti, un'espansione monetaria tende a far diminuire il tasso dell'interesse, il che provocherà un deflusso di capitali potenzialmente illimitato e quindi un deficit della bilancia dei pagamenti; a questo punto il cambio si svaluta automaticamente, il che da un lato stimola la produzione (grazie all'effetto espansivo sulle esportazioni) e dall'altro riequilibra la bilancia dei pagamenti. Nel caso di un'espansione fiscale, invece, l'aumento del reddito, a parità di quantità di moneta, tende a far aumentare il saggio dell'interesse e dunque a far affluire un ammontare potenzialmente illimitato di capitali con conseguente rivalutazione del cambio, il che annulla (tramite l'effetto depressivo sulle esportazioni) l'iniziale effetto espansivo della politica fiscale. Si può anche dimostrare, con ragionamenti simili, che nel caso di cambi fissi e perfetta mobilità dei capitali (il caso di cambi fissi precedentemente esaminato presupponeva una mobilità dei capitali non perfetta) vale il risultato opposto (piena efficacia della politica fiscale, assoluta inefficacia della politica monetaria per quanto riguarda l'espansione del prodotto nazionale).Il modello Mundell-Fleming, pur con tutte le sue ipotesi semplificatrici e nonostante le critiche cui può essere sottoposto, rimane un utile punto di partenza per l'esame degli schemi più raffinati di cui si dirà avanti (v. § 10c). Prima di passare a questi, tuttavia, occorre accennare al cosiddetto approccio monetario alla bilancia dei pagamenti.

L'approccio monetario alla bilancia dei pagamenti

La prima formulazione compiuta della teoria classica del meccanismo di aggiustamento della bilancia dei pagamenti basato sui flussi di moneta (oro) è comunemente associata al nome di Hume (1752), sebbene i più importanti elementi costitutivi della teoria classica fossero già stati enunciati da autori precedenti. In sintesi, tale teoria può essere così descritta: un saldo positivo della bilancia dei pagamenti provoca un ingresso di oro nel paese, e quindi - vigente un legame rigido tra riserve auree e quantità di moneta - un aumento dei prezzi (si suppone valida la teoria quantitativa della moneta). Tale aumento da un lato tende a ridurre le esportazioni, dato che i beni del paese in questione - essendo fisso il cambio - divengono relativamente più cari sul mercato internazionale, e dall'altro tende a stimolare le importazioni, dato che i beni esteri divengono relativamente più a buon mercato. Si verifica, perciò, una graduale riduzione del saldo positivo della bilancia dei pagamenti. Un ragionamento analogo spiega l'aggiustamento nel caso di un disavanzo: si ha un'uscita di oro che causa una diminuzione della quantità di moneta e una riduzione dei prezzi interni, con conseguente stimolo sulle esportazioni e riduzione delle importazioni, e porta quindi a una graduale eliminazione del disavanzo stesso.

Con un salto di oltre duecento anni, i fautori dell'approccio monetario alla bilancia dei pagamenti (che ha avuto origine negli anni sessanta e grande diffusione negli anni settanta) dichiarano di ricollegarsi a Hume. Tale affermazione è in parte esatta e in parte sbagliata. È esatta nella misura in cui tale approccio individua la causa ultima degli squilibri della bilancia dei pagamenti in uno squilibrio fra stocks monetari e cioè in una divergenza fra la quantità di moneta esistente e una quantità 'ottima' o desiderata (da definire opportunamente). È sbagliata, invece, in quanto secondo tale approccio il meccanismo di aggiustamento è basato su di un effetto diretto degli squilibri monetari sulle funzioni di spesa (domanda di beni e servizi) senza alcun intervento dei prezzi relativi (che anzi ritiene fissati a un livello determinato dalla parità dei poteri di acquisto): abbiamo infatti visto che per Hume il meccanismo di aggiustamento agisce proprio tramite variazioni dei prezzi relativi.

L'idea di base dell'approccio monetario alla bilancia dei pagamenti è che eventuali squilibri monetari si ripercuotono sulla spesa aggregata per beni e servizi (assorbimento), nel senso che un eccesso di offerta di moneta provoca - ceteris paribus - un aumento dell'assorbimento e, viceversa, un eccesso di domanda di moneta provoca una riduzione dell'assorbimento stesso. Il collegamento della domanda di moneta con le altre variabili macroeconomiche è a sua volta immediato, data l'ipotesi che essa sia una funzione stabile di poche di tali variabili; risulta quindi semplice determinare, noto lo stock di moneta esistente, l'eccesso di domanda e di offerta di moneta.

D'altra parte, la divergenza fra reddito e assorbimento che si viene così a creare si traduce necessariamente in acquisizione o cessione di attività finanziarie da parte del pubblico: infatti, tale divergenza equivale a una divergenza fra risparmio e investimento e dunque, dato il vincolo di bilancio del settore privato, a una variazione degli stocks di attività finanziarie detenute da questo settore. Se introduciamo l'ipotesi semplificatrice che l'unica attività finanziaria sia la moneta, si viene a verificare una variazione dello stock di moneta che a sua volta coincide con il saldo globale della bilancia dei pagamenti.