Educazione, formazione, istruzione

Educazione, formazione, istruzione

Una gondola misura undici metri e qualcosina: nonostante sia dunque un’imbarcazione piuttosto lunga, il conducente riesce a manovrarla, a girarla anche nello spazio incredibilmente angusto dei canali veneziani.

Magari non ci si affatica più sopra come un tempo, forse non ci è più dato di vederlo curvo sul remo come lo ritraggono le tele del Guardi — intento com’è, oggi, ad imprecare contro i motori e, soprattutto, a non discostarsi troppo dalla barca con l’orchestrina, irrinunciabile orpello degli ubiquitari giapponesi , pure l’abilità è la stessa di un tempo, la tecnica con cui adopera la forcola in otto diversi modi è rimasta immutata nella sua perfezione.

Quel che voglio ricordare, insomma, in questa sorta di preambolo, è racchiuso nell’ovvia constatazione che il loro mestiere i lavoratori e gli artigiani di un tempo per solito sapevano farlo assai bene. La loro capacità ed efficienza erano proverbiali: questo vale per i barcaroli, quanto per gli arsenalotti, i vetrai muranesi... Per tutti costoro la cultura coincideva suppergiù con le conoscenze professionali, e qualche rudimento di religione (per le donne, solo questi ultimi); il popolo veneziano, ancora agli inizi del Settecento, era infatti largamente analfabeta: il leggere e lo scrivere rimanevano traguardi di pochi intelligenti ambiziosi oppure appannaggio dei foresti, campagnoli o montanari che fossero, ossia i lavoratori stagionali (guacortei, conzacareghe, spaccalegna, ombrellai) che in autunno scendevano dalla Carnia, dal Cadore, dal Bergamasco per prestare la loro opera, e che maggiormente avvertivano la necessità di comunicare tra loro e con le famiglie (1). Ma per i locali, ripeto, quale spazio poteva esserci per una diversa, superiore cultura?

Né più di tanto può valere la giusta obiezione che per solito quest’ultima significava allora erudizione classica, poiché val la pena di ricordare che anche nel campo più strettamente connesso alla pratica ed alle scienze esatte, qui tra le lagune, proprio nella città che nel mare aveva fondato la sua potenza e ricchezza, la prima vera scuola di nautica finalizzata all’addestramento dei quadri della marina mercantile sarebbe stata istituita solo nel 1739! Del resto, il paradosso non è maggiore di quello offerto nel corso dei secoli da una Repubblica che sappiamo dedita al commercio in buona parte transalpino, la cui Terraferma però era totalmente sprovvista di una rete viaria degna di talnome (2).

A questo punto, posto che la mancanza d’istruzione dei singoli non aveva costituito ostacolo né per l’efficienza dell’artigianato veneziano organizzato nella struttura corporativa, né per la produzione industriale tradizionalmente rappresentata al meglio dall’Arsenale, e neppure in generale per i bisogni di un complesso sociale che la maggior parte delle testimonianze coeve, italiane e straniere, giudicavano più funzionale, ricco ed alla fin fine «felice» di tanti altri, cerchiamo di vedere cosa successe di nuovo nel corso del Settecento in questa fascia sociale come pure nel settore nobiliare, di cui sinora non si è parlato, ed anche nei ceti della borghesia acculturata, quella degli impieghi statali e delle professioni qualificate: i quali ultimi soggetti — sostanzialmente patrizi e «cittadini» — costituivano categorie urbane certamente provviste d’istruzione e comunque ad essa sensibili, ma che tuttavia rappresentavano, con il clero, solo una minoranza della popolazione veneziana(3).

La situazione agli inizi del secolo nei suoi destinatari sociali:patriziato, borghesia, popolo

Patrizi

Una premessa, anzitutto: sin circa l’ottavo decennio del secolo, sino ai dinamici anni Settanta, nel settore dell’istruzione, tanto pubblica quanto privata, in Italia cambiò poco o nulla rispetto alla situazione seicentesca; pertanto le pagine che seguiranno avranno soprattutto la funzione di richiamare alla memoria una realtà già nota nelle sue linee essenziali.

Poiché la storia l’han sempre fatta, e soprattutto scritta, quelli che detengono il potere e la ricchezza, comincerò ovviamente da costoro, ossia dai patrizi.

A Venezia, secondo i calcoli di Beltrami, costituivano il 3,4% della popolazione e, com’è naturale, al loro interno presentavano una vasta gamma di articolazioni: v’erano anzitutto quelli che disponevano di largo o quantomeno adeguato censo, e che pertanto erano alla guida dello Stato, monopolizzando il senato e la sua zonta, seguiti dagli esponenti dell’ordine giudiziario, i cosiddetti quarantiotti.

In base al noto fenomeno della contrazione demografica che interessò il patriziato veneziano lungo tutto il corso dell’età moderna, e sulla scorta della testimonianza di Giacomo Nani (1756), a questi ceti andavano ricondotti almeno trecentodiciannove nuclei famigliari la cui consistenza possiamo valutare all’incirca sulle duemilacinquecento anime (4): ebbene, i felici rampolli di queste famiglie disponevano di un precettore privato, per solito un abate o un prete, che si recava (o addirittura viveva) nei loro palazzi, non di rado seguendo l’allievo anche nelle villeggiature autunnali. Egli era una sorta di filtro tra la servitù, assieme alla quale il ragazzo trascorreva gran parte della giornata, ed i genitori troppo assorbiti dalle cure della politica, dell’amministrazione patrimoniale e domestica, degli obblighi mondani.

Cosa apprendeva il giovanetto dal suo istitutore? Il leggere e lo scrivere, un poco di matematica e geometria, grammatica, dottrina cristiana, qualche stringata nozione di latino, retorica, filosofia morale, storia veneta, con l’ausilio di un paio di testi che presentavano vecchi centoni di retorica da mandare a mente ed una breve antologia di autori scelti, quali Petrarca e Tasso; assenti la geografia, le scienze naturali, la storia italiana ed europea. Quanto alle femmine, venivano collocate presso uno dei conventi che sorgevano numerosi in città o alla Giudecca, possibilmente dove già dimorava qualche loro zia: lì esse apprendevano il leggere e lo scrivere (quasi sempre stentatamente), i precetti religiosi, il ricamo, il canto e la danza (5).

Questo ciclo educativo aveva termine con l’adolescenza, allorché il fanciullo compiva quindici-sedici anni; dopo di che le ragazze rientravano in famiglia in attesa del matrimonio o si avviavano a prendere i voti, mentre i maschi (ma in sempre minor numero, con il progredire del secolo) proseguivano gli studi in qualche collegio per nobili. Questo normalmente veniva scelto fuori dai Domini della Serenissima, nei territori asburgici o, più facilmente, nei ducati padani o nelle Legazioni pontificie: a Torino, Bologna, Modena, Parma. Qui, nell’arco di un quadriennio, il giovane completava la sua educazione di «cavaliere», in vista soprattutto della funzione sociale a cui la nascita l’aveva destinato: studiava letteratura, latino, eloquenza, filosofia, morale cristiana; imparava a suonare uno strumento, a ballare, a recitare qualche pièce, e poi anche a tirar di scherma e a cavalcare. Una dissertazione, una tesina dal contenuto piuttosto generico concludeva questi studi (6); la laurea dottorale non s’usava: per gli esponenti del patriziato lagunare era diventata un’eccezione a partire dalla metà del Cinquecento, e comunque a Padova i genitori non ce li mandavano, un poco per le incessanti turbolenze di quegli studenti, ma soprattutto per evitare promiscuità e confronti con i «sudditi» (7).

Se dunque gli studi regolari s’interrompevano per il nobile ben prima del conseguimento della maggiore età, il suo processo di acculturazione, inteso come preparazione alla futura carriera politica, veniva sovente integrato con altre opportunità: ad esempio con la frequentazione dei «salotti» che le primarie casate solevano aprire a parenti e amici o agli illustri forestieri che non mancavano di inserire Venezia nel loro Grand Tour, oppure di qualcuna delle numerose accademie private presenti a Venezia, delle quali si dirà più avanti (in particolare, fra esse talune assolvevano alla funzione — destinata ad accentuarsi nel corso del secolo — di vere e proprie palestre finalizzate alla preparazione dei giovani patrizi alla vita politica), o accompagnando il padre o uno zio nelle ambascerie all’estero o più spesso nei rettorati del Dominio; era soprattutto questa la «scuola» che preparava alle future responsabilità, una finestra aperta sul mondo che liberava la mente dai lacci del ristretto recinto delle lagune. Dopo di che al patrizio ormai maggiorenne si aprivano le porte del Palazzo, dove vecchie volpi gli avrebbero tenuto lezione praticamente per tutto il resto della sua vita.

V’erano poi i nobili poveri, i cosiddetti Barnabotti, demograficamente in controtendenza rispetto ai ricchi e quindi per solito gravati da numerosa prole; i loro figli imparavano a leggere e scrivere tra le mura domestiche o presso una delle circa trecento scuole private presenti in città, dove in un’unica stanza un ecclesiastico teneva a bada sette od otto allievi; con qual costrutto — verso la metà del Settecento — c’informa l’abate Gian Antonio de Luca, in un sermone significativamente intitolato Sulla scarsezza de’ buoni maestri, del quale riporto un passo, a dire il vero orrendo per qualità, ma di inequivocabile efficacia (8):

I saggi sghignazzar non di rado io vidi,

che un chiericone e un pretazzuol che legge

sur il breviale, e altro non intende,

appicchi ciondoloni il suo cartello all’uscio tenebroso; e quattro panche

da un marangon piallate, a forza assetta

in un vil bugigattol, nidio a’ sorci, e muffato e puzzoso. Ei compitare

a spizzico saprà, ed i precetti

storpia, mozza e travolge; e queste forme

ribadendo al cervel de’ garzoni freschi,

gli fa secchioni sforacchiati al buono

e tegnenti al peggior.

Dopo di che, se non si faceva chierico, il garzone — presumibilmente già non più freschissimo — passava alle scuole dei Somaschi alla Salute o, ancor meglio, poteva tentare di essere accolto fra i quaranta convittori (saliti a quarantasei nel 1745) dell’Accademia dei nobili alla Giudecca, l’istituzione promossa dallo Stato nel 1619 per ovviare al venir meno delle strutture educative in precedenza assicurate dai Gesuiti, espulsi dai territori della Repubblica in seguito alla crisi dell’Interdetto: qui era seguito dai Somaschi (quantomeno a partire dal 1724, allorché questi Padri assunsero la direzione dell’istituto) per diversi anni — otto ed anche più — durante i quali apprendeva, sulla scorta del loro methodus, i primi rudimenti dell’alfabetizzazione, per giungere poi a seguire i corsi di umanità, retorica, filosofia, diritto, matematica e nautica.

Lì alla Giudecca non era affatto raro il caso di giovanetti che venissero letteralmente abbandonati dalle famiglie alle cure dello Stato fino al compimento dei vent’anni, sino alla vigilia dell’ingresso nella vita pubblica: un’indagine compiuta su un campione di dodici alunni, nel corso del Settecento, ha dimostrato che alcuni di essi mancavano persino del vestiario (9); con tutto ciò, non di rado l’indigenza economica si accompagnava col persistere di grette presunzioni classiste, incentivate dalla vicinanza di genitori e parenti che frequentavano pur sempre la sede del governo: per questo sin dal 1635 s’era pensato di creare a Padova analoga istituzione, in vista forse di un definitivo trasferimento dell’Accademia nella vicina Terraferma, ed il progetto non avrebbe mancato di ripresentarsi periodicamente, ancora nel 1669 e poi sino alle proposte avanzate da Gozzi nel corso degli anni Settanta, come si avrà modo di vedere.

Dati questi presupposti, è verosimile dedurne che i frutti sortiti dalla permanenza nel collegio non fossero dei migliori; tuttavia va detto che la qualità dei docenti doveva essere di buon livello, se dalla loro scuola — per limitarsi agli ultimi tempi dell’istituto — uscirono allievi quali Pier Antonio Zorzi, arcivescovo di Udine e cardinale nel 1803 Daulo Augusto Foscolo, arcivescovo di Corfù; lo scrittore e traduttore Francesco Gritti; infine, last but not least, Carlo Antonio Marin (ancorché la fama di costui sia tuttora riconducibile piuttosto al gran merito di averci portato da Corfù la bella e non mai lodata abbastanza Isabella Teotochi di cui fu il primo infelice marito, in attesa di passar la mano a Giovan Battista Albrizzi, che aveva dalla sua l’attrattiva di un robusto patrimonio con villa sul Terraglio): famoso dunque il Marin, dicevo, in grazia della celebre moglie anziché per i personali — peraltro indubbi e conclamati — talenti di economista e scrittore.

Infine alcuni pochi giovani (non più di venti-trenta unità) potevano essere ospitati, per frequentare l’Università di Padova, presso uno dei collegi colà istituiti a carico di talune specifiche commissarie, come quella fondata nel 1572 dal cardinale Marcantonio da Mula, a beneficio di dodici giovani patrizi (ovviamente poveri), studenti in legge (10).

Cittadini e borghesi

A Venezia, si sa, i cittadini (nell’accezione di cittadini originari, ossia descritti nel Libro d’argento) occupavano il primo posto in quella vasta gamma di umanità che noi oggi comprendiamo sotto la generica definizione di «borghesia». Essi erano per solito più ricchi dei Barnabotti e godevano di maggior prestigio, poiché monopolizzavano la burocrazia statale (a cominciare dalla cancelleria ducale) e la maggior parte delle professioni qualificate (medici, avvocati, notai). Accanto a loro, nobili di Terraferma o d’Oltremare ed esponenti della borghesia medio-alta (i cittadini che godevano dei diritti de intus e de extra, che li rendevano abili al commercio): titolari di qualche ufficio nel complesso apparato amministrativo della capitale, impresari, appaltatori, agenti, commercianti, ecclesiastici...

L’istruzione primaria dei loro figli non si discostava troppo, nel contenuto, da quella del patriziato benestante, in quanto affidata a precettori o scuole private dotate di sufficiente reputazione; le differenze comparivano invece quando si trattava di scegliere l’indirizzo di studi superiori: nella piazza di S. Marco, tra la Libreria marciana e le Procuratie, sussistevano ancora numerose strutture di impianto rinascimentale, volte soprattutto ad assicurare la preparazione dei quadri della burocrazia, la cui origine risaliva al Quattrocento, allorquando la Repubblica aveva dovuto ampliare il proprio apparato amministrativo in seguito alla conquista della Dalmazia e delle province padane. V’erano così le scuole di istituzioni civili e notarili, di filosofia e di logica, di lingua turca, di matematica, di medicina e chirurgia (queste ultime godevano del privilegio di poter conferire sino ad otto lauree all’anno, benché la media settecentesca non superasse ormai le cinque unità (11)); ancora, l’Accademia di pittura e scultura, quindi le scuole dei Conventuali ai Frari e degli Agostiniani a S. Stefano. Solo le famiglie meno abbienti mandavano invece i loro figli all’istituto che i Gesuiti avevano aperto presso il loro convento alle Fondamenta Nuove, sin dal 1657. Secondo un’inchiesta compiuta da Gasparo Gozzi alla fine del 1773 per conto della deputazione ad pias causas, esso era frequentato da un paio di centinaia di giovani «per lo più popolari, alcuni pochi civili, ma di ristrette fortune, o di famiglie aggravate da numerose figliolanze» (12): evidentemente la pregiudiziale antigesuitica durava fatica a spegnersi tra le lagune, nonostante la Ratio studiorum dei Padri rappresentasse pur sempre un impareggiabile strumento didattico che oltretutto consentiva l’accesso all’Università con buone garanzie di successo dopo cinque od otto anni (nel primo caso, oltre al latino, erano previsti studi di grammatica, umanità, retorica, greco, storia, geografia; nel secondo si aggiungevano a queste materie filosofia, astronomia, matematica, fisica, chimica); dopo un tirocinio prevalentemente incentrato su latino e grammatica, insomma, si era in grado di accedere alle facoltà di giurisprudenza, medicina e teologia nel vicino Studio padovano, poiché per molti di questi alunni — diversamente da quanto avveniva per i patrizi — la laurea costituiva un indispensabile requisito professionale.

Come per gli esponenti della classe nobiliare, anche per cittadini e borghesi non mancavano, in una città cosmopolita come Venezia (e dove l’attività editoriale era tradizionalmente fiorente), ulteriori opportunità di promozione intellettuale: a parte i teatri, che prima di Goldoni non rivestirono quasi mai una positiva funzione pedagogica, gli spiriti più avvertiti e sensibili ad istanze culturali avevano la possibilità di iscriversi a qualcuna delle numerose accademie private, dove l’amore per le lettere abbatteva in qualche modo le barriere sociali e garantiva alle migliori emergenze un poco di soddisfazione, grazie al primato dell’ingegno.

Oltre a tre sicuramente arcadiche (la Animosa, fondata sin dal 1698; la Partenia, nel 1714; quella presso i Camaldolesi nell’isola di S. Michele, esistente ancora nel 1727), sulla scorta della vecchia, ma pur sempre utile, compilazione del Maylender (13), ne ho contate almeno nove costituite fra il 1715 ed il 1760: la Albrizziana, fondata dall’editore Almorò Albrizzi nel 1724 con nascosti intenti speculativi ed ingloriosamente chiusa nel 1745, quella dei Concordi, operosa tra il 1760 ed il 1764 nel convento di S. Francesco della Vigna; dei Giocosi, sorta poco prima del 1714 dietro impulso di Alvise Foscari; la Gozziana, aperta dai conti Gozzi nella loro abitazione poco dopo la metà del secolo; quella dei Granelleschi, promossa da Daniele Farsetti tra il 1745 ed il 1761; degli Illesi, o Greca, sorta nel corso della seconda guerra di Morea; dei Planomaci, voluta dall’abate rodigino Medoro Rossi e protetta dal futuro doge Marco Foscarini, attiva tra il 1740 ed il 1772, dei Suscitati, fondata dal gesuita Annibale Lombardelli nel 1657 ed operante sino alla soppressione della Compagnia; degli Unisoni, presso la quale negli anni Trenta si raccoglievano i nobili della parrocchia di S. Gregorio. Il tema predominante era ovviamente rappresentato dalle esercitazioni letterarie, ma i Concordi si occupavano anche di storia ecclesiastica, i Giocosi di scienze, i Suscitati di filosofia, gli Unisoni di musica.

Come si è accennato sopra, taluni «salotti» patrizi si aprivano anche, sotto la superiore egida culturale, ad intellettuali e studiosi di diversa estrazione sociale: nella prima metà del secolo il palazzo di Girolamo Ascanio Giustinian senior, frequentato tra gli altri da Antonio Conti, ospitò nel 1734 Pietro Giannone; lo stesso Conti, assieme a Francesco Algarotti e Gianmaria Ortes, era tra gli habitués degli Emo a S. Simon Piccolo (il procuratore Giovanni e suo figlio Alvise), ed un nutrito campionario di presenti o futuri «spiriti forti», nobili e borghesi, si appassionava alla conversazione del francescano Carlo Lodoli.

Un cenno, infine, richiederebbero le diverse comunità presenti a Venezia, che però la mentalità e la legislazione del tempo consideravano straniere, in primis gli Ebrei (la cui istruzione soprattutto spirituale faceva capo ai centri di studio da essi gestiti (14)), quindi i Greci — che dal 1665 disponevano del Collegio Flangini (15) — e poi i Dalmati, gli Armeni, che davano vita a scuole proprie (anche queste peraltro quasi esclusivamente finalizzate ad intenti assistenziali-religiosi). Tutte queste istituzioni erano in grado di promuovere autonome iniziative editoriali, talora appoggiandosi a stampatori veneziani: «Nicolò Glikis [così Infelise, in un suo esauriente studio] dal 1670 stampava in greco, ed era specializzato in opere liturgiche. Disponeva di ingenti capitali e di un mercato sicuro, data la mancanza di tipografie nel mondo ellenico. I fratelli Cesti [Signorino e Samuele] stampavano in ebraico, mentre nel 1718 Antonio Bortoli ottenne un privilegio esclusivo di stampare in caratteri armeni» (16). Ovviamente, era l’intera società lagunare a beneficiare della positiva ricaduta di quest’attività multietnica.

Popolani

Facevo presente, in apertura di lavoro, l’abilità professionale dei lavoratori veneziani, che in gran parte ne costituiva pure l’appagamento culturale. I frutti di questo binomio li ha sottolineati non molto tempo fa Giorgio Pullini, rifacendosi alla testimonianza di un osservatore qualificato come Goldoni, reduce nella sua città dopo un periodo di assenza: «Che bel piacere [così il commediografo] in tempo di notte trovare le strade illuminate, e le botteghe aperte, e un’affluenza di popolo come di giorno, e un’abbondanza di viveri dappertutto, sino e dopo la mezza notte, come trovarsi in altre città la mattina al mercato! Che allegria, che vivacità in quel minuto Popolo! [...] Cantano i Venditori spacciando le merci o le frutta loro: cantano i Garzoni ritornando dalle botteghe alle loro case: cantano i Gondolieri, aspettando i Padroni: cantasi per terra e per acqua, e cantasi non per vanità, ma per gioia» (17).

Magari analfabeti dunque, ma contenti. E, a quanto pare, anche bravini nel lavoro: per la maggior parte di costoro, infatti, la «scuola» era fornita dalle corporazioni, dal microcosmo delle centinaia di Arti che da sempre formavano il tessuto connettivo degli abitanti delle lagune, producendo il duplice beneficio di assicurare agli iscritti un’autonomia che in taluni casi (ad esempio, l’Arsenale) poteva assumere le sembianze di una sorta di autogoverno, ed ai fruitori del prodotto finito, o del servizio, la garanzia di un’elevata qualità.

Come è noto, questo meccanismo produttivo qui da noi entrò in crisi nel corso del Settecento, che ne segnò la scomparsa; ma in questa sede il fenomeno ci interessa solo per i suoi risvolti pedagogici. Il lungo tirocinio, la lentezza dell’eventuale ascesa individuale nel mondo corporativo non era priva, infatti, di una propria componente educativa e morale, che trovava anzitutto nella rigida subordinazione del prestatore di lavoro verso i detentori del sapere tecnico la premessa ed il riscontro della gerarchia sociale in cui erano incardinate le società d’Ancien Régime. Fu questo, fu la paura del venir meno di tale potente calmieratore sociale, uno dei principali motivi che affossarono la riforma (intesa nel senso di abolizione) delle Arti veneziane che culminò nel tentativo portato avanti da Andrea Memmo nel 1772; ancora nel 1799, cioè dopo la caduta della Serenissima, l’istriano Apollonio del Senno di fronte al governo austriaco ne difendeva in questi termini — a dire il vero un poco tendenziosi — il valore educativo: «Un povero padre di famiglia, il quale non ha modi di far educare la propria prole, e non può, e fors’anche non sa educarla da sé, trova un mezzo sicuro nell’affidar il proprio figlio come garzone a un capomistro, che ne assume l’impegno con la propria responsabilità e col dovere preciso di educarlo per tre o per quattro anni, o per cinque anni continui [...]. Importando sopra tutto a questo capo d’arte che il di lui alunno sia onorato, sia fedele, sia attento, primo suo studio si è di renderlo ben istruito nelle massime di quella sola vera religione senza di cui non si dà, né può darsi vera e soda onestà [...]. Questa educazione dà all’arte il buon individuo, dà alla nazione il buon cittadino e dà al sovrano il suddito vero e cordiale, ben diverso dal suddito per interesse o per forza. La bontà e la docilità del basso popolo veneziano è un effetto di questa educazione» (18).

Facciamo pure la tara a tanto edificanti considerazioni, che certo ne hanno bisogno; un poco di conforto potremmo ricavarlo dal pensiero che non tutto il popolo veneziano risolveva nel tirocinio corporativo l’alfa e l’omega della propria educazione; per i meno sprovveduti v’erano pur sempre le scuole private, v’era qualche vecchio prete disposto ad insegnare i rudimenti del leggere e dello scrivere dietro corresponsione di una tenue somma. Assai meno frequentate erano invece, nonostante fossero gratuite, le sei scuole pubbliche elementari dette dei sestieri; di antica fondazione (erano state istituite con decreto senatorio del 23 marzo 1551), inizialmente prevedevano una duplice articolazione: a sei maestri di grammatica si affiancavano infatti altrettanti di umanità, ma gli uni e gli altri erano stati ben presto limitati a quattro.

Infine, secondo un programma stabilito con terminazione dei riformatori dello Studio di Padova del 4 novembre 1578, ribadito il 17 febbraio 1635 e nuovamente stampato pari pari il 26 agosto 1720, i maestri ormai ridotti a sei (uno per sestiere, senza più distinzioni tra umanità e grammatica) insegnavano in un’unica stanza italiano, latino e dottrina cristiana ad un imprecisato numero di allievi, tutti i giorni feriali, tre ore la mattina ed altrettante al pomeriggio: con qual frutto possiamo ricavarlo dal messaggio che l’8 marzo 1749 i riformatori in carica (Giovanni Emo, Marco Foscarini, Barbon Morosini) rivolgevano ai parroci veneziani, invitandoli a ricordare dal pulpito ai loro fedeli l’esistenza di queste scuole, «affinché per inscienza di così lodevole instituto non resti negletta da’ padri di famiglia la tanto importante educazione de’ figlioli nella religione, nella pietà e nelle belle lettere» (19). Frammezzo a tanto discredito, pure qualcuno trovava la forza di frequentarle e magari anche di continuare gli studi; in tal caso poteva poi approfittare dell’istituto dei Gesuiti alle Fondamenta Nuove, cui si è accennato sopra, o rivolgersi a realtà specificatamente tecniche, come la scuola di architettura navale, attivata presso l’Arsenale.

Quanto poi ad una vera e propria struttura destinata alla scienza ed all’istruzione marinaresca, ebbene scuole di tal natura a Venezia non ce n’erano, o meglio, non c’eran state fino alle soglie del quinto decennio del secolo: ma, data l’importanza dell’argomento e la sua singolarità, dedicherò ad esso il prossimo paragrafo, sperando ovviamente che il lettore non mi abbandoni prima.

Quanti infine allora avvertissero la vocazione ecclesiastica, o comunque avessero in animo di intraprendere quella carriera, potevano rivolgersi ad apposite scuole esistenti in ogni sestiere (in pratica, costituivano l’equivalente di quelle laiche, con le quali avevano in comune la temperie storica e culturale che ne aveva determinato la nascita: la quale risaliva, infatti, al 1525); queste erano affidate alla cura dei parroci, con la saltuaria supervisione di visitatori dipendenti dal patriarca; dopo di che, una volta appresi i primi rudimenti del sapere, il giovanetto entrava in uno dei due seminari, quello ducale tenuto dai Somaschi a S. Nicolò di Castello, e quello patriarcale a S. Cipriano di Murano, nei quali egli completava la sua educazione di futuro sacerdote (20).

Questo quadro, ancorché stringato, manca tuttavia di una componente fondamentale della società, ossia la donna. Il perché è ovvio e la spiegazione rapidissima: le nostre veneziane erano analfabete. Tranne poche mosche bianche, le loro conoscenze si esaurivano infatti nell’ambito della conduzione domestica e dei lavori tipicamente femminili, con qualche elementare ed il più delle volte approssimativa nozione religiosa.

La scuola di nautica

A guardar bene, solo l’apertura della scuola di nautica, nel 1739, venne ad interrompere il pacifico fluire di tanto grigiore nel sistema educativo cittadino: ma va detto subito che si trattò di un evento isolato, riconducibile ad istanze di ordine professionale e tecnico in uno specifico settore, oltretutto gravemente condizionato da una lacuna che mette a dura prova la credibilità del mito del buon governo marciano. Pare inverosimile infatti che una città immersa nell’acqua e che tanta parte della sua fortuna doveva all’opzione marittima, pare incredibile — dicevo — che in una tale città fino al Settecento inoltrato non si avvertisse l’urgenza di organizzare uno specifico istituto che si occupasse della formazione della gente di mare.

S’erano avuti, a dire il vero, alcuni tentativi, sia presso l’Accademia dei nobili alla Giudecca (1619), sia alla Libreria marciana, dove tra il 1634 ed il 1654 il maestro Francesco Natta aveva impartito lezioni sulla «carta da navegar», ma s’era trattato di iniziative effimere o comunque destinate a perire; un nuovo tentativo, nel 1682, rimase addirittura sulla carta. Sicché la vera scuola marinaresca per i Veneziani aveva continuato ad essere la pratica di bordo, dove la formazione avveniva non già attraverso la comunicazione scritta, ma con l’esperienza manuale e l’osservazione replicata infinite volte, e dunque su tempi lunghi: per solito, allora, gli aspiranti marinai risultavano già imbarcati in età adolescenziale, attorno agli undici-dodici anni.

Un qualche interessamento degli organi di governo alla questione comincia finalmente ad avvertirsi con gli inizi del Settecento, allorché la breve illusione della riconquista della Morea fa balenare nuove speranze per una rinnovata presenza della Serenissima nel Levante e, nel contempo, pone con maggior urgenza il problema della concorrenza mercantile dei paesi del Nord, che ora gli operatori realtini sembrano poter fronteggiare meglio, grazie anche al conflitto in atto tra quelle potenze e la coalizione borbonica.

Così, l’8 gennaio 1711 il senato incarica l’ambasciatore a Londra, Pietro Grimani, di reperire alcuni esperti di navigazione e tecnici disposti a trasferirsi a Venezia onde aprire «uno studio di nautica», ma il progetto non trova seguito, forse per il sopravvenire del conflitto contro i Turchi. Silenzio anche dopo, peraltro, quando l’Austria realizza il porto franco a Trieste e poi a Fiume (I 719), imitata di lì a qualche anno da Clemente XII ad Ancona (1732). Fu probabilmente quest’ultima «provocazione» — assieme alla recrudescenza della pirateria — a colmare la misura, così da spingere il senato (decreto del 1° agosto 1733) a promuovere l’istituzione di due maestri di nautica: uno per la Dominante (che doveva prestarsi ad insegnare qualcosina pure agli ospiti dell’Accademia dei nobili), l’altro da inviarsi a Corfù, la principale base navale della flotta del Mediterraneo.

I riformatori dello Studio, incaricati della realizzazione del progetto, si rivolsero al loro massimo esperto, il marchese Giovanni Poleni, che ricopriva presso l’Università padovana la cattedra di matematica: chiamato dunque a fornir parere sui nomi più accreditati ai quali appoggiare il nuovo insegnamento, il 1° maggio 1733 egli indicava Bernardino Zendrini, proto del collegio delle acque, e poi gli abati Suzzi e Crivelli, con la premessa che nessuno di costoro s’era mai occupato di nautica, ma quanto a matematica e geometria — discipline che di tal scienza costituivano il necessario presupposto ed il fondamento — non v’era chi potesse eguagliarli (21).

Carico di impegni com’era, e con l’impresa dei murazzi per la testa, Zendrini declinò l’offerta e così i riformatori decisero di dare intanto la precedenza alla sezione staccata nello Ionio, dove più che uno studioso si richiedeva un esperto di scienza marinaresca, quello che oggi si direbbe un tecnico.

La scelta cadde su un vecchio lupo di mare di Perasto, il capitano Francesco Bronza; a costui il decreto senatorio 24 aprile 1734 affidava nella sede corcirese un corso destinato all’aggiornamento dei quadri della flotta militare (22).

Al Levante, dunque, in qualche modo si riuscì a provvedere, mentre per Venezia si sarebbe dovuto attendere ancora qualche anno, fino cioè alla conclusione della guerra di successione polacca, che sottrasse all’Austria Napoli e la Sicilia, facendo svanire le ultime illusioni dell’ormai vecchio imperatore Carlo circa quell’affermazione in campo marittimo così tenacemente perseguita per tanti anni; ancora, ecco scoppiare imprevista la cosiddetta guerra «dell’orecchio di Jenkins» tra Inghilterra e Spagna.

Sotto la spinta di questa duplice concausa, cioè la crisi dei traffici dei maggiori paesi europei conseguente alla ripresa della conflittualità e la definitiva emarginazione austriaca dal settore mediterraneo, il senato assume delle iniziative, magari di modesta entità, ma non prive di significato: ecco dunque, nel 1739, l’acquisto dei vascelli di linea Kaiser Karl e Trieste, gioielli della smobilitante flotta asburgica, ed ecco finalmente l’istituzione di una regolare e permanente scuola di nautica, come venne chiamata, «da dove uscir dovevano persone atte a diriggere li bastimenti, per togliere con ciò il disordine di affidarli a’ forestieri o non esperti o mal affezionati piloti». A Corfù, dunque, la scuola militare; a Venezia quella «civile» finalizzata al commercio.

Una terminazione dei riformatori dello Studio, datata 17 settembre 1739, appoggiava la conduzione di quest’ultima — dietro suggerimento dei capi di piazza, ossia dei rappresentanti del settore mercantile — al capitano Giovanni Siron, un veneziano di grande esperienza che aveva lungamente soggiornato in Inghilterra e navigato su molti mari, dal Baltico ai Caraibi.

Interessante il piano didattico previsto, che in qualche parte potrebbe dar dei punti a quelli oggi adottati nel nostro felice paese: cinque giorni di lezioni alla settimana (domenica e giovedì liberi), con vacanze che ora suonerebbero alquanto strane, «concessi [...] restandogli quindici giorni di respiro nel mese di ottobre»; numero chiuso: diciotto alunni, scelti dai capi di piazza tra quattordicenni alfabetizzati; un positivo connubio teoria-pratica: dopo due anni di scuola, gli allievi dovevano imbarcarsi per quattro anni, con una piccola paga; al termine d’ogni viaggio erano tenuti a presentare al Siron un diario di bordo, con annotate «le variazioni magnetiche, corse, distanze ed altezze del polo, siccome [...] l’entrata ne’ porti, li rombi delle loro traversie, li segni per riconoscere ogni cosa al caso di avervi a ritornare, la scoperta delle secche se ve ne fossero, e li fondi de’ porti medesimi, dovendo parimente toglierli in pianta supposto di aver l’opportunità per farlo»; un esame conclusivo abilitava al grado di pilota (23).

Non si pensi al Siron come ad un vecchio ufficiale carico d’esperienza, ma ormai stanco e desideroso di tranquillità: infatti pur dopo molti anni, tra il 1760 ed il 1761, dovette affidare la sua scuola ad un supplente, Vincenzo Tommasi, essendogli stato ordinato di imbarcarsi sulle nuove «galere riformate», per collaudarle.

Quanto ai frutti del suo insegnamento, pare fossero confortevoli: ma su questo argomento si tornerà più avanti.

La svolta degli anni Sessanta

Un quadro dunque sostanzialmente statico e deludente, caratterizzato ad ogni livello da mancanza di rigore scientifico e di dottrina, ma puntualmente aperto all’approssimazione alla superficialità al lassismo: proprio come l’odierna scuola italiana.

Si è visto con quanta faticosa lentezza abbia proceduto l’unica innovazione attuata a Venezia, ossia la scuola di nautica; quanto all’altro polo culturale dello Stato — ossia Padova —, ebbene del suo già famoso Studio si sarebbe potuto dire stat magni nominis umbra, poiché i rari tentativi di svecchiarne l’impianto e gli insegnamenti (il piano Maffei del 1715, il progetto — pressoché coevo — di un programma di sviluppo scientifico, recentemente analizzato da Dooley (24)) non avevano trovato spazio per affermarsi, sollevando semmai timori e perplessità anche da parte degli spiriti più avvertiti: abbiamo visto, come, nel corso degli anni Trenta, un patrizio come Giusto Antonio Erizzo stigmatizzasse l’ambiente patavino, «ove nella confusione delle scienze e nella gara de’ bei spiriti, vi alligna una non sana e troppo nuova credenza» (25).

Sicché un vero mutamento complessivo si sarebbe verificato solo nel corso dell’ottavo decennio del secolo, negli anni Settanta, quando il dibattito illuminista e le proposte riformatrici che avevano investito anche la società veneta produssero i frutti più cospicui.

Prima a Padova qualcosa prese a muoversi con il «progetto Stratico» — su cui tornerò più avanti — attorno al 1760-1761 e, tra le lagune, all’indomani della «crisi queriniana» del 1761-1762, che portò alla luce il malessere dei Barnabotti.

Sino a quel momento le prioritarie esigenze della politica estera (le guerre di successione, l’abolizione del patriarcato aquileiese) avevano posto la sordina alle tensioni sociali interne, ma proprio un altro conflitto, quello dei Sette anni (1756-1763), finì per tradursi in un volano propulsivo per il commercio e la navigazione della Repubblica, le cui navi potevano muoversi liberamente nel Mediterraneo, sfruttando la copertura di una bandiera neutrale. L’economia veneziana prese a manifestare segni contraddittori: da un lato l’apparato produttivo si rivelava sempre più condizionato negativamente dalla pesante struttura corporativa, inadeguata a fronteggiare l’agguerrita concorrenza estera (un chiaro esempio è fornito dalla crisi dell’Arte della stampa, incapace di tenere il passo con i successi realizzati nella prima metà del secolo), dall’altro cominciavano ad avvertirsi gli effetti della positiva ricaduta dello sviluppo protoindustriale che ormai interessava vaste zone della fascia prealpina, dall’Alto Vicentino e Trevigiano alla Carnia, mentre qualcosa di nuovo davvero, qualcosa di importante accadeva nel mondo delle campagne, sino ad allora irrimediabilmente refrattario a qualsiasi innovazione: l’esempio partiva nel 1762 da Udine, dove la locale Accademia — già denominata degli Sventati — promuoveva al suo interno una specifica sezione agraria. «Poca favilla gran fiamma seconda», ed ecco il dibattito agronomico venire assunto dal governo: sotto la tutela dei savi alla mercanzia, nel 1764 usciva il «Giornale d’Italia» di Griselini, l’anno dopo si istituiva a Padova la prima cattedra di agricoltura, affidata a Pietro Arduino, nel 1768, infine, un decreto senatorio imponeva a tutte le accademie della Terraferma di trasformarsi in agrarie o, quantomeno, di attivare al loro interno una specifica sezione di tale natura: sappiamo che l’iniziativa fu accompagnata da plebiscitario consenso, che si propagò dalle province lombarde ai centri della Dalmazia; ma chi voglia saperne di più può rivolgersi all’altro mio contributo, dedicato appunto alle campagne, in questo stesso volume.

Forze vive, positivi fermenti non mancavano dunque di manifestarsi anche nel Veneto, sicché divenne sempre più evidente che il punto debole di questa realtà socio-economica consisteva proprio nel suo centro, in un sistema politico incapace di accompagnare, guidare, incrementare le potenzialità locali, creando infrastrutture idonee ed attuando provvedimenti di più moderno ed ampio respiro, finalmente sciolti dalla logica perversa della concessione personale, della grazia elargita in regime di monopolio.

In una parola, era necessario riformare la macchina statale, riorganizzando anzitutto l’apparato burocratico, secondo il modello che l’assolutismo asburgico e prussiano andava proponendo a tutta l’Europa. Occorrevano dunque uomini nuovi, e mezzi. Ma la reperibilità delle risorse finanziarie — e, più in generale, la stessa credibilità dello Stato dovevano anzitutto fare i conti con un pauroso deficit pubblico, che dopo l’ultimo conflitto con il Turco (1715-1718) e le tre costose neutralità armate attivate nel corso delle guerre di successione spagnola, polacca ed austriaca, era giunto a superare (1749) la soglia di 80 milioni di ducati, pari all’incirca alle entrate complessive di un quindicennio.

È ormai assodato che fu Andrea Tron — figlio di quel Nicolò che nel 1719 aveva fondato il complesso laniero di Schio — a tentare di risolvere il problema, coadiuvato da un gruppo di influenti senatori colti, ricchi e soprattutto non troppo sensibili agli scrupoli nei confronti delle prerogative ecclesiastiche.

Sarebbe stata infatti la Chiesa (o meglio, le pingui proprietà del clero secolare e regolare) a pagare i costi del risanamento del debito pubblico della Serenissima, analogamente a quanto andava facendo la corte viennese, dopo il fallito tentativo teresiano di scaricare sulla nobiltà la soluzione dei problemi finanziari che travagliarono l’Impero al termine del conflitto per la successione al trono. La manomorta, in fondo, storicamente assunse anche la funzione di un grosso salvadanaio: per decenni, per secoli si continuò a riempirlo; poi, quando le circostanze lo richiesero, lo si ruppe per far man bassa di quel che c’era dentro, magari con la scusa di reinserire nel circuito economico una quantità di risorse sottoutilizzate; questo avvenne in Italia nel Quattrocento e poi ancora nel Settecento.

Senonché per procedere contro la Chiesa a Venezia era necessario il consenso della maggioranza del patriziato, ossia bisognava fornirgli almeno due cose: motivazione ideologica e tornaconto personale, in omaggio al noto aforisma oraziano per cui «omne tulit punctum, qui miscet utile dulci».

La prima, la motivazione ideologica, nel periodo di cui ci occupiamo non poteva essere facilmente costituita dall’accusa di eventuali prevaricazioni romane nei confronti della Repubblica; c’era stato, sì, lo schiaffo dell’abolizione del patriarcato di Aquileia nel 1748-1751, ma la risposta non s’era fatta attendere (decreto 7 settembre 1754) e poi da allora era passata molta acqua sotto i ponti, e insomma nel Veneto il giurisdizionalismo era un fatto acquisito da lunga pezza. Il che finiva per stemperare non poco il clima anticlericale ed antigesuitico che, nel corso degli anni Sessanta, si respirò ovunque a pieni polmoni in Europa.

Fu il Tron — assieme ad Andrea Querini, Alvise Valaresso ed altri ancora — a far quadrare il cerchio: i beni del clero dovevano servire a migliorare anzitutto la sua condizione materiale e culturale, che ne aveva gran bisogno; questo edificante programma — forse sincero, certo costantemente ribadito in tutti gli atti pubblici che ne sottesero l’applicazione — sarebbe stato accompagnato, anzi, da significativi provvedimenti in favore dei poveri e dei derelitti e — soprattutto — dalla riforma di tutto il complesso educativo dello Stato, a cominciare dalle strutture peculiari del patriziato: fini gli uni e gli altri nobilissimi ed universalmente condivisibili, tali pertanto da tacitare anche le più serie obiezioni.

Quanto al secondo punto, al tornaconto, quello pubblico sarebbe consistito nel ridimensionamento del debito statale; quello personale nella possibilità di impadronirsi a buon prezzo di vaste e fertili proprietà nella vicina Terraferma. Non basta: studiando il caso dei Querini, Renzo Derosas ha dimostrato che l’intera operazione fu accompagnata da una ulteriore formidabile convergenza tra interesse collettivo e privato, dal momento che lo Stato accettò in pagamento per i beni ecclesiastici che furono posti in vendita anche titoli del debito pubblico da lungo tempo inesigibili, e per sopraggiunta valutati, nell’occasione, se non proprio al loro antico valore nominale, quantomeno ad una quotazione superiore a quella fissata dal mercato (26).

Lo strumento di questa vasta operazione fu la deputazione ad pias causas. Cosa fu è noto, e comunque il lettore non mancherà di trovarla adeguatamente spiegata e commentata in questo stesso volume. Ai fini del presente discorso, mi limiterò pertanto a ricordare che essa venne istituita il 12 aprile 1766 ed affidata all’entourage del Tron (i già ricordati Andrea Querini ed Alvise Valaresso, assieme a Gian Antonio da Riva), che in barba alla regola della contumacia poterono operare in essa con continuità, praticamente sciolti da controlli, per almeno sette anni. Compito dei deputati fu di equilibrare il numero degli appartenenti al clero, particolarmente quello regolare, in rapporto alle risorse di cui disponeva, applicando anzitutto il rispetto della «perfetta conventualità» stabilita dal Concilio tridentino, la quale escludeva la sussistenza di monasteri con meno di dodici frati o monache (27). Ne derivò la soppressione di centinaia di conventi, la quale venne seguita dalla vendita all’incanto dei loro patrimoni, sicché tra il 1769 ed il 1793 oltre undicimila ettari di terra passarono di mano, con un beneficio per le casse statali di quasi 6 milioni di ducati, dal momento che il ricavato dalle alienazioni venne fatto confluire nel deposito novissimo al 3% — aperto in Zecca l’anno precedente — formalmente per provvedere appunto alla sussistenza del clero, in realtà per colmare almeno in parte lo sbilancio statale.

Parte di queste entrate non furono devolute tuttavia a vantaggio dell’erario, ma vennero amministrate dalla cassa civanzi (5 resti) della deputazione, al fine di realizzare il programma sociale che le era stato affidato: il fondamentale decreto senatorio del 5 dicembre 1770, infatti, la incaricava di devolvere «ad usi insigni di carità» i beni dei regolari giudicati superflui al loro mantenimento; come si è anticipato, questi caritatevoli fini una successiva deliberazione del 3 settembre 1772 li avrebbe indicati esplicitamente — oltre alle provvidenze per il clero secolare più misero — negli ospedali per i mendicanti e nell’educazione della gioventù specialmente patrizia (28).

Fu quest’ultimo punto, sebbene concernesse un ristretto numero di persone, o forse proprio per questo, ad essere affrontato per primo e con la dovuta attenzione. Quanto ad un ricetto per i mendicanti, se ne parlava da tempo a Venezia, ma non se ne fece nulla: il progetto sarebbe stato periodicamente riproposto al governo dalle denunce dei provveditori alla sanità, soprattutto per motivi di decoro e di ordine pubblico (nel 1760, su una popolazione di 149.476 abitanti, i mendicanti erano ben 17.956, ossia costituivano il 12% delle presenze urbane), ma il triste spettacolo di quella miserabile folla di questuanti e derelitti non sarebbe mai stato eliminato, sicché vigoreggia tuttora.

L’obiettivo primario che i deputati ad pias causas s’erano prefissi consisteva dunque in una serie di riforme nel campo educativo: a riprova del tempismo con cui essi operarono, sin dal giorno stesso delle più gravi deliberazioni contro i regolari (7 settembre 1768) il senato — dietro loro istanza — aveva richiamato l’attenzione dei riformatori dello Studio di Padova su tutto il vasto settore dell’istruzione pubblica, affidando loro il compito di «informare su quale sistema si trattino più comunemente li studi medesimi, quale l’ordine nell’insegnamento e su quali principii e sentenze sieno appoggiate le opinioni, suggerendo quel regolamento che, rispetto alle pubbliche scuole di Venezia e dello Stato, potesse riuscire più proficuo e lodevole alle viste egualmente della religione e del governo» (29).

Anzitutto il patriziato: l’Accademia dei nobili

Da quando gli uomini abbandonarono le caverne e decisero di costruirsi delle case, le realizzarono sempre e dovunque partendo dalle fondamenta per poi giungere al tetto; se poi ora volessimo applicare questo stesso principio all’edificio scolastico — struttura non meno complessa e meritoria — un ovvio rispetto per il buon senso e la logica suggerirebbe l’adozione di analogo criterio in senso crescente: dalla base al vertice.

Senonché, essendo stato teoricamente inserito il problema dell’istruzione fra le primarie pubbliche cure in ogni tempo luogo regime, ma in realtà essendo poi esso risultato quant’altra mai remoto all’attenzione dei vari governi, non appena costoro vi avessero adombrato il più tenue aggravio per la finanza statale (a meno che compensato da immediata vistosa contropartita); non essendo, dicevo, assolutamente presa in seria considerazione la questione educativa neppure nella Venezia settecentesca: ebbene, quando la deputazione ad pias causas esibì con insolita dovizia mezzi non immaginati né richiesti, allora e solo allora si convenne che qualcosa si doveva pur fare, naturalmente in favore di quei settori che potevano garantire — per ricorrere all’odierna terminologia — una significativa ricaduta d’immagine: quali dunque se non l’Università ed il patriziato? Come dire: si comincia dal tetto.

Il decreto del 7 settembre 1768 era stato giustamente provvisto d’una copertura ideologico-morale, ossia la riforma del sistema educativo statale (del resto, mica si poteva dire: vogliamo i soldi dei preti e basta, non suonava bene); e così, magari non propriamente subitissimo, i riformatori dello Studio (Angelo Contarini, Sebastiano Foscarini, Andrea Tron) incaricarono di predisporre il programma un personaggio — questo sì — di notevole levatura: il conte Gasparo Gozzi.

Costui s’era ormai lasciato alle spalle il precario ruolo del gazzettiere per entrare gioiosamente a far parte dei ranghi della burocrazia veneziana come soprintendente alle stampe; inoltre era in buoni rapporti col Foscarini — nipote ed erede materiale e morale del doge Marco di grata memoria — e soprattutto col Tron o meglio, con l’ormai prossima e finalmente legittima moglie di quest’ultimo: Caterina Dolfin (30).

Benché il Gozzi non avesse alcuna particolare competenza nel campo pedagogico, o forse appunto per questo, i riformatori gli commissionarono una serie di relazioni e progetti abbraccianti l’intero apparato educativo statale, ai quali egli attese senza risparmiarsi fra il 1770 ed il 1775.

E così il 12 agosto del 1770 apparve la prima e fondamentale memoria Sulla riforma degli studi(3’), in cui Gozzi poneva sotto accusa l’intera organizzazione scolastica veneziana, basata su principi pedagogici retrivi, e suggeriva una serie di opzioni per i fruitori della futura scuola, tenuto conto dei vari ceti e classi sociali; con molto buon senso, insomma, egli osservava che il diritto allo studio andava applicato ad una realtà dove il massimo risultato prefigurabile era che «ciascuno sia atto e pronto all’osservanza delle leggi e capace di servire alla patria in quegl’impieghi che gli sono dalla sua condizione destinati»: inutile insomma insistere a propinare il latino ad un barcarolo o erudire nella retorica un vuotacessi (giusto per venire incontro al Baretti, noto fautore di questo benemerito ancorché mal rimeritato protagonista della società urbana (32)).

Esaustiva l’analisi del nostro conte, interessanti le sue proposte, ma quei volponi dei riformatori mica intendevano sovvertire secolari strutture dall’oggi al domani, e neppure creare troppi motivi d’imbarazzo ai poveracci che campavano insegnando quattro acche ai ragazzini; e così circa un mese più tardi, il 18 settembre, a loro volta essi si presentavano al senato con una relazione che sostanzialmente restringeva l’ampio respiro della riforma gozziana al solo ambito dell’educazione patrizia, argomentando che «come il bene di qualunque governo principalmente consiste dall’esser retto da uomini savi e virtuosi, così le speranze della continuazione dello stesso bene consistono nella buona educazione di quelli che hanno poi ad amministrare il governo medesimo».

Dopo di che, tramontata rapidamente l’iniziale idea di un nuovo collegio per ventiquattro ricchi patrizi disposti a versare ognuno la non tenue retta di 700 ducati all’anno, i riformatori pensarono di rivolgere la loro attenzione all’Accademia dei nobili alla Giudecca, essendo a tutti ben noto ch’essa di riforme aveva gran bisogno.

Gozzi ne suggeriva il trasferimento a Padova, un poco per esser quella la sede naturale dell’istruzione superiore dello Stato, in quanto la presenza dello Studio avrebbe potuto fornire docenti migliori e più validi strumenti didattici, un poco per allontanare dalle famiglie giovani spesso mancanti di tutto fuorché di pregiudizi e presunzione, un altro poco infine — ed era forse questo l’aspetto maggiormente interessante del progetto — perché egli ne caldeggiava l’apertura ai nobili di Terraferma ed addirittura agli esponenti delle famiglie «cittadine», le quali tradizionalmente fornivano i quadri della burocrazia veneziana.

Insomma, un collegio nella città euganea ad un tempo abbastanza vicina e sufficientemente lontana dalla Dominante —, destinato ad ospitare i rampolli delle classi che monopolizzavano la politica e l’amministrazione della Repubblica «per esservi ammaestrati sotto un’uguale istituzione diretta interamente dallo spirito e dalle leggi del principato, renderebbe [osservava Gozzi] assai più universali le consuetudini del Serenissimo dominio, legherebbe fra quegli ordini diversi, con più forti vincoli, la stima e l’affezione scambievole che nasce e si nudrisce in quella continua pratica giovanile, e per conseguenza sempre più s’assoderebbe la pubblica autorità».

Gran bel programma, talmente bello (anche a non scomodare Scipione Maffei ed il suo Consiglio politico, volto a cooptare in qualche forma di rappresentanza politica la nobiltà «suddita»); così bello, dicevo, che già si era pensato di attuarlo un paio di volte, nel secolo precedente, anche se in termini alquanto diversi. Pertanto, siccome non c’è due senza tre, pure stavolta non se ne fece nulla, evidentemente per lo spirito troppo innovatore che accompagnava il progetto, per le gravi implicazioni politico-sociali che una siffatta realizzazione avrebbe inevitabilmente suscitato.

Eppure Gozzi aveva trovato un alleato in Sebastiano Foscarini, che nella prima metà degli anni Settanta ricoprì a più riprese la carica di riformatore dello Studio; anch’egli, infatti, riteneva necessaria la traslazione dell’Accademia a Padova (ma — si badi — limitandone per ora l’accesso ai soli patrizi), e ne aveva persino individuata la sede nel vecchio e prestigioso Collegio Amuleo, così chiamato dal suo fondatore, il cardinale Marcantonio da Mula che, essendo stato bandito dalla patria, nel 1566 aveva istituito un lascito a favore di essa onde provvedere al mantenimento di alcuni studenti presso l’Università.

Nessuno a Venezia pensò mai di riabilitare la memoria del da Mula, figuriamoci; tuttavia il legato venne accolto in buona grazia, per cui il Collegio sussisteva ancora, due secoli dopo. Però l’edificio era ridotto in condizioni fatiscenti, tanto che nel 1769 se n’erano sbarrate porte e finestre e trasferiti altrove i convittori; ma allora perché non rivitalizzarlo trasportandovi dalla Giudecca l’Accademia con tutti i nobili?

Come si è anticipato, a questo punto il tentativo fallì, sia perché il Foscarini pensava giustamente di inserirlo in una più vasta riorganizzazione di tutto il complesso dei collegi universitari padovani che gli era stata affidata proprio in quel torno di tempo, e di cui si dirà nel seguente paragrafo; sia per le crescenti tensioni sociali che andavano manifestandosi nel patriziato, a motivo dei contrasti fra ricchi e poveri, e che sarebbero sfociate di lì a poco nella correzione del 1774-1775. In breve, solo il 15 gennaio 1773 il Foscarini presentò ai colleghi un progetto di restauro della vasta costruzione, ma accompagnandolo con una lista di spese così lunga da renderlo «suscettibile di sola idea, non già di reale effetto».

A questo punto le lungaggini presero a sommarsi, a rincorrersi: i riformatori rimisero l’alto affare al senato, che rinnovò all’eccelso magistrato la più completa fiducia, sicché i riformatori richiesero un piano di riforma didattico-pedagogica modernamente concepito ad una commissione di quattro docenti dello Studio padovano: Franzoia, Lavagnoli, Sibiliato e Stratico; infine, dopo ulteriori conferenze, ossia commissioni interministeriali, fra i riformatori ed i deputati ad pias causas, fra costoro ed il cassiere dell’Accademia, fra questi e l’aggiunto sopra monasteri, il 4 giugno 1774 si pervenne alla conclusione ch’era bene lasciar le cose come stavano; ripiegando su un aumento degli stanziamenti a favore della vecchia Accademia giudecchina.

Il numero dei patrizi colà ospitati venne dunque portato a sessanta, e furono accordati 3.000 ducati (beninteso, una tantum) per improcrastinabili restauri, apparendo manifestamente angusti i locali del refettorio e delle camerate, insufficienti i previsti sette serventi, inadeguata la dotazione di vestiario per i convittori.

Qualche ritocchino, una stuccatina qua e là. Perché si ponesse mano una buona volta alla riforma degli studi (puntualmente elaborata da Gozzi nel 1775, e denominata Sopra il corso di studi che più convenga all’Accademia della Giudecca) si sarebbe dovuto attendere il sopraggiungere di un’altra correzione, quella del 1780, che per quanto riguarda la nostra Accademia determinò la cosiddetta Legislazione del 22 maggio 1782. Quest’ultima ordinava dettagliatamente la vita all’interno dell’istituto, la cui direzione risultava sdoppiata in un ramo educativo, sempre affidato ai Somaschi, e in uno finanziario, sottoposto ad un economo laico; in particolare, il piano di studi cercava di accentuare gli aspetti di una preparazione più consona ai futuri compiti politici che attendevano i giovani convittori: diritto, oratoria, matematica, geometria, il cui grado di apprendimento sarebbe stato valutato nel corso di un annuo esame conclusivo.

Purtroppo però, siamo di fronte ad un impianto umanistico che conservava sostanzialmente quello precedente, tralasciando le innovazioni scientifiche presenti nei suggerimenti del Gozzi, che aveva caldeggiato — fra l’altro — una qualificazione marinaresca di questi giovani, nella realistica supposizione che non pochi fra essi sarebbero entrati a far parte della flotta militare (la qual cosa era già stata prevista dal decreto senatorio 1° agosto 1733, che però in questa parte aveva trovato solo tardiva ed effimera attuazione, all’inizio degli anni Cinquanta).

Si pensa anche all’Università

Sulla scorta del decreto del 7 settembre 1768, che si può dire esser stato il volano di tutto il movimento di riforme che interessò il sistema scolastico veneto, i riformatori decisero anche di provvedere un poco pure all’almo Studio, al glorioso Ateneo patavino. L’ultimo tentativo di svecchiarne le strutture s’era avuto all’inizio degli anni Sessanta, con un progetto elaborato da Simone Stratico, allora giovane professore, ma destinato ad una prestigiosa carriera; questo piano prevedeva, tra l’altro, una significativa riduzione del complesso degli insegnamenti a vantaggio del settore scientifico, il ridimensionamento dell’uso della lingua latina, l’apertura di collegi sul modello inglese (33). Grazie all’appoggio dei riformatori Francesco Lorenzo Morosini e Bernardo Nani, il progetto Stratico trovò almeno in parte attuazione, ma l’intempestivo sopraggiungere della crisi queriniana indusse il senato, con decreto 29 settembre 1762, a ripristinare le cose sul piede dell’antico metro.

Qualcosa, però, si salvò e successivi interventi del magistrato, nel 1768 (terminazione del 9 settembre: appena due giorni dopo il decreto contro gli ecclesiastici) e poi ancora nel 1771, fissarono definitivamente l’ordinamento didattico dell’Università, che non sarebbe più mutato sino alla caduta della Repubblica; in sostanza si procedette nella direzione di uno svecchiamento degli insegnamenti, con la soppressione di alcune cattedre di natura giuridica (o quantomeno procedendo ad un loro aggiornamento: ad esempio, gli stantii corsi di diritto feudale venivano mutati in diritto feudale, marittimo e commerciale), mentre si istituivano nuove discipline come medicina pratica, chirurgia ospedaliera, veterinaria, agricoltura. Quest’ultima era stata prevista sin dal 1765 ed affidata alla competenza di Pietro Arduino, che si sarebbe rivelato valente agronomo, onorando così la sua cattedra che — va detto — fu la prima del genere ad essere istituita in Italia. È evidente, tuttavia, che non siamo di fronte ad un’ampia profonda ristrutturazione dell’Ateneo patavino, ma semplicemente a qualche intervento settoriale non più rinviabile, pena decenza.

Forse maggiore importanza sul piano pratico rivestirono taluni provvedimenti scaturiti da una visita collegiale compiuta nello Studio dai riformatori (Sebastiano Foscarini, Sebastiano Giustinian, Andrea Tron) l’8 aprile 1771. Che i riformatori dello Studio di Padova si recassero a Padova era evento non soltanto singolare, ma del tutto eccezionale, talché la cosa diede la stura ad orrenda profluvie di iperboliche celebrazioni, orali e scritte, da parte del corpo docente; ai fini del presente discorso, registriamo però volentieri l’iniziativa dei magistrati, ascrivendone il merito al nuovo clima ch’era venuto a crearsi e che la presenza del Tron non mancava di sottolineare.

L’ispezione — chiamiamola così — si protrasse per dodici giorni, nel corso dei quali Giustinian e Tron visitarono la Specola, dove insegnavano due abati: astronomia il Toaldo, architettura il Cerato; quindi il laboratorio chimico del Carburi e persino assistettero alle lezioni di ostetricia tenute dal Calza; nel frattempo il terzo collega, Foscarini, si occupava di verificare la condizione dei quattordici collegi nei quali una cospicua aliquota della popolazione studentesca veniva ospitata in base a commissarie, fondazioni, legati di molteplice natura e, per lo più, di antica o antichissima data.

Pare fosse stata propria sua, del Foscarini voglio dire, l’iniziativa, non si sa per qual ragione: di economia non capì mai nulla, quanto a morale aveva tutto da imparare, e con lui sua moglie, figlio, fratelli, zii, avi e chi più ne ha più ne metta che troverà da divertirsi. Da oltre un secolo la vita privata dei Foscarini di S. Stae — dal 1748 denominati ai Carmini — era, per ricorrere ad un eufemismo, alquanto chiacchierata (più o meno ogni generazione aveva da piangere un esiliato o un morto ammazzato, sempre per quel vezzo delle liaisons amoureuses).

Non resta dunque, per tornare al nostro Sebastiano, se non pensare che a spingerlo ad un impegno il quale doveva protrarsi per anni sia stato un incoercibile desiderio di gloria, di fama, insomma l’ambizione: in fondo, era o non era nipote di un doge e letterato di gran nome (34)?

Tanto più che — volpe vecchia qual era — sapeva benissimo cosa sarebbe emerso dall’inchiesta: solo due collegi, infatti, furono ritrovati versare in buone condizioni, ma per gli altri hai voglia, pianto greco. Ne derivò, poco più di un mese dopo, formale incarico del senato al Foscarini di stendere una relazione sugli istituti padovani ed all’impresa il patrizio dedicò due anni: né furono — onore al merito — fatiche da poco o inutili, poiché i risultati della solerzia del veneziano rappresentarono una delle più significative acquisizioni di tutta l’attività riformatrice intrapresa dalla Repubblica nel corso del Settecento.

In breve, a forza di tagli e ristrutturazioni, egli ridusse a cinquantatré il numero degli studenti (teoricamente, oltre un centinaio) ospitati presso lo Studio a spese di diverse commissarie italiane, dalmate, greche; fornì loro un’unica sede restaurando il soppresso monastero di S. Antonio di Vienna, cui assegnò la significativa denominazione di Collegio di S. Marco (sussiste ancora nell’attuale via Savonarola, mutato titulo: è il «Don Mazza»); gli diede persino un regolamento, un rettore nella persona dell’abate Giuseppe Finozzi, due precettori, tre serventi, un cuoco ed un sottocuoco. Il senato ne approvò gli statuti il 7 dicembre 1771: a leggerli abbiamo di fronte una normativa che in qualche modo ricorda quella militare (mi sto rivolgendo a quell’esigua minoranza di Italiani che ha espletato servizio nelle caserme), molto precisa, vorrei dire pignola, attenta quasi esclusivamente agli aspetti pratici della vita, parcellizzata in mesi giorni ore puntualmente previsti ordinati registrati (35).

Mica però toccava ad un collegio interferire sulla didattica; esso era una struttura, un servizio, e come tale lo concepì ed attuò il Foscarini, superando una quantità di problemi «minori» che poi in realtà sono fondamentali, così da assicurare ai giovani ospiti un minimo conforto, un poco di qualità della vita. Rara avis nel nostro bel paese, rarissima poi a Venezia. Oggi più che mai: si provi, provi il turista pazzo e strapazzo a trovare una toilette che non richieda penosa coda, nell’arco della mezza giornata che trascorre in piazza S. Marco. Non c’è, non fa fino.

Bene, il Foscarini dunque riuscì, migliorando le erogazioni delle commissarie (furono soppressi quattro priorati ed il ricavato investito nei pubblici depositi della Zecca); pervenne insomma costui a riunire sotto un unico tetto studenti di diversa estrazione lingua nazionalità, e a fornir loro uno stile di vita, un’impronta unitaria, suggellata dal leone marciano che segnava la loro «divisa».

Una ventina d’anni dopo il suo successore Francesco Pesaro avrebbe promosso qualche ulteriore ritocco all’assetto del collegio, ma senza alterarne l’impianto, lo spirito, le finalità; tuttavia nel 1797 il complesso sarebbe stato adibito a caserma, per ospitarvi le truppe francesi.

L’abolizione della Compagnia di Gesù e l’avvio delle riforme scolastiche

Ho già accennato al mutato clima, anche culturale, che si avvertì nel Veneto a partire dagli anni Sessanta: come è noto, il fenomeno era largamente italiano ed europeo, ma qui da noi fece le sue prove migliori nel decennio 1765-1775.

Anche per quanto riguarda il settore scolastico e, più in generale, educativo, il decreto 7 settembre 1768 fu alla base — si è detto — di tutte le iniziative che si verificarono nell’ultimo scorcio della Serenissima; esso pertanto diede occasione all’elaborazione di idee proposte progetti — sollecitati e no — che riempirono i tavoli dei riformatori e dei deputati ad pias causas: quali furon millanta, che tutta la notte canta.

Salviamo fra tanta carta e volentieri ricordiamo, grazie alla vastità di respiro ed elevatezza d’assunto, il suggerimento inoltrato nell’agosto del 1768 da Pietro Arduino ai provveditori alle beccarie, volto a promuovere l’istruzione agraria dei contadini attraverso la creazione di una rete di scuole e seminari: progetto ripreso in termini alquanto diversi da Griselini, nel 1773, poi la relazione presentata ai deputati ad pias causas dal sacerdote noalese e futuro insegnante nelle scuole veneziane, Ubaldo Bregolini, il 5 marzo 1772, che proponeva l’utilizzo di taluni fondi spettanti a tutele amministrative di beni ecclesiastici (commende), al fine di una promozione educativa illuministicamente concepita come problema morale e presupposto indispensabile di ogni progresso (36); quindi le scritture sulla riforma (nel senso di soppressione) delle corporazioni cittadine presentate in senato appena qualche settimana più tardi, il 18 aprile 1772, da Andrea Memmo, che invitava i riformatori ad un più efficace controllo sui maestri privati così diffusi nelle città, ed in particolar modo a Venezia, ed a promuovervi una miglior qualificazione della manodopera artigianale mediante la creazione di scuole di disegno, falegnameria, meccanica, secondo quanto suggeriva l’orientamento pedagogico di tipo pragmatico largamente presente agli illuministi, a cominciare dal lombardo Giuseppe Gorani; ancora ed infine, tra il maggio ed il giugno 1773 Griselini pubblicò a puntate, nel suo «Giornale d’Italia», un vasto saggio del teatino Tommaso Antonio Contin, già docente a Parma, intitolato Quale debba essere la educazione de’ fanciulli del minuto popolo, e come possa meglio promuoversi pel pubblico bene, nel quale l’autore si dichiarava senza mezzi termini a favore di un’istruzione essenzialmente pratica (37).

E Gozzi. Sin dall’indomani della visita collegiale dei riformatori in quel di Padova, sin dal 6 agosto 1771, dicevo, in uno scritto rivolto al magistrato sul punto di come migliorare l’almo Studio eccetera, scriveva chiaro, che più chiaro non si può, essere «persuaso ogni governo, che università non possa darsi, se non appoggiata alle scuole anteriori ben ordinate»; sappiamo che la risposta fu: ci pensi il Foscarini insomma, limitatamente ai collegi preuniversitari.

E il senato. Si è già detto che il decreto 3 settembre 1772 prevedeva che buona parte dei fondi amministrati dalla cassa civanzi avrebbe dovuto esser destinata al settore educativo. Donde mobilitazione di letterati, docenti, anche pedagoghi lì per lì scopertisi tali; quindi i consueti ammiccamenti dei politici auspicanti promuoventi sollecitanti: qualcuno persino in buona fede.

Certo è che ad onta di replicati decreti, di tanto fervore, di sì possente sinergia d’ingegni, non si sarebbe cavato un ragno dal buco, se il 21 aprile 1773 il pontefice Clemente XIV non si fosse deciso a sopprimere la Compagnia di Gesù. A Venezia i Gesuiti furono sempre detestati ed una volta anche duramente colpiti con un cinquantennale esilio. Questo accadeva nel XVII secolo.

Ma nel 1773, quando Sua Santità si decise finalmente a farli fuori, non ci fu uno straccio di applauso: li hanno aboliti? Li hanno aboliti, ti ga visto.

Il fatto è che ormai nella Serenissima i Padri contavano come il due di denari quando la va a bastoni, e la soppressione caricava il governo marciano di un inderogabile problema e mica da poco: quello di provvedere al vicariamento di collegi chiese ospedali sino allora con tanto merito (quantomeno rispetto alle alternative praticabili) gestiti dalla Compagnia.

Fu così che il governo veneziano prese la storica decisione di avocare a sé il problema scolastico, beninteso non un giorno prima del 21 aprile 1773, anzi diversi mesi più tardi.

Gli istituti superiori

Quanto dunque importasse al senato l’educazione dei Veneti, di leggieri s’evince se poniam mente al fatto che l’alto consesso lasciò bellamente trascorrere il rimanente della primavera e, già che c’era, pure tutta l’estate senza far nulla; detto questo, bisogna però aggiungere che poi, quando finalmente i Padri coscritti riuscirono a reperire un poco di respiro frammezzo alle loro profondissime cure, dimostrarono di saper agire con buon senso e prudenza.

L’incarico di provvedere alla sostituzione dei Gesuiti venne affidato ai deputati ad pias causas (decreto 29 settembre 1773), perché la responsabilità giuridica ed economica della soppressione dell’ordine ricadeva nelle loro competenze (a proposito di economia: l’asse gesuitico nello Stato veneto oltrepassava l’annuale rendita di ducati 15.000); naturalmente una tal delega accentuava il risvolto giurisdizionalista che sarebbe stato alla base dei provvedimenti futuri: quanto ai riformatori, essi sarebbero stati chiamati in causa solo il 28 gennaio 1775.

Venezia stava vivendo una fase politica assai delicata (lo si è detto, ma è forse non inutile ricordarlo), sottesa da un’aspra lotta all’interno del patriziato: le tensioni — che presto avrebbero determinato la correzione del 1774-1775 — non contrapponevano solo ricchi e poveri, ma passavano all’interno di questi gruppi con un ulteriore motivo di divisione, tra filocuriali e giurisdizionalisti. Proprio allora questi ultimi avevano riportato un notevole successo (forse l’ultimo) col decreto senatorio del 3 settembre 1773, che in pratica dava via libera alla ripresa delle alienazioni dei beni ecclesiastici.

Questa nuova vittoria del Tron contribuisce a spiegare perché i deputati si siano a loro volta indirizzati a Gasparo Gozzi al fine di elaborare, entro il prescritto termine di due mesi, un progetto per realizzare l’avocazione allo Stato delle scuole che i Gesuiti dirigevano a Venezia, come pure a Belluno, Padova, Vicenza, Verona e Brescia.

Il nostro conte aveva già tutto in mente da un pezzo, e soprattutto idee ben chiare: le scuole superiori — superiori, ripeto — dovevano essere professionalizzanti e meritocratiche. Meritocratiche, ossia premiare i migliori. Nell’Italia attuale una tal pratica risulterebbe sorprendente siccome inaudita, ma qui stiamo occupandoci di cose vecchie di due secoli e passa.

Sicché torniamo alla Serenissima e andiamo con ordine; la sua risposta ai deputati reca la data del 29 dicembre 1773 e fu da costoro presentata in pregali il 14 gennaio 1774, dove con singolare rapidità venne approvata appena sei giorni dopo; la qual cosa dimostra la perfetta corrispondenza d’intenti Gozzi-deputati-senato, che aveva in Andrea Tron il minimo comun denominatore ed il volano dell’iniziativa.

Vediamo un po’ allora cosa scrisse il Gozzi, sulla scorta di quel ch’ebbi un dì ahimè remoto a pubblicare, e degli approfondimenti (con qualche correzione) che per chiare parole e con preciso latin stampò in seguito Bruno Rosada(38).

Egli (Gozzi, voglio dire) partì da un punto di vista opposto a quello adottato dai Padri della Compagnia di Gesù: anziché imporre un modello teoricamente ottimale dello sviluppo della persona umana, procedette in senso inverso, ossia dall’osservazione delle esigenze concrete dei discenti: «Tal esame [scriveva riassumendo le conclusioni di una riflessione sulla composizione sociale e le aspirazioni degli studenti che frequentavano l’istituto (39)] m’offerse al pensiero [...] un aggregato di giovani, per lo più popolari, alcuni pochi civili, ma di ristrette fortune [...]. Congetturai perciò [...l che il maggior numero sia un giorno per essere bisognoso di procacciarsi impieghi con la facilità della penna, con la prontezza nell’operazioni aritmetiche, con qualche piccolo traffico, e molti con qualche professione meccanica. Nella massa generale, previdi che se ne potranno eccettuare alcuni i quali si daranno chi alla vita ecclesiastica, chi alle faccende forensi o alla medicina».

Dunque finalità ben diverse da quelle dei Gesuiti, con obiettivi didattici miranti non già ad un’educazione di stampo umanistico, ma professionale, come si è anticipato: Gozzi non intende incrementare colonie di arcadi (per questo bastava sua moglie), ma formare borghesi in grado di inserirsi attivamente nel mondo del lavoro, quali sollecitava una capitale ch’era altresì centro portuale e sede di un patriziato il quale a sua volta richiedeva impiegati, scritturali, agenti capaci di sbrigare pratiche, di sovraintendere alle mille necessità dell’amministrazione patrimoniale, delle relazioni commerciali sociali forensi che a Venezia costituivano tanta parte del quotidiano dipanarsi della vita civile e politica.

Sono questi fini, assieme alla ribadita importanza del criterio — per l’addietro troppo sommariamente applicato, quando non disatteso — della gradualità del processo di insegnamento/apprendimento, a caratterizzare la novità dell’istituto che in apparenza, almeno per quanto riguarda l’impianto esteriore, non sembrerebbe invece distaccarsi troppo dalla preesistente struttura. Esaminiamolo allora, questo impianto, prendendo come punto fermo gli Statuti delle nuove scuole, che furono stampati per ordine della deputazione il 13 gennaio 1775, ossia diversi mesi dopo la riapertura dell’istituto, e che a mia volta ripubblicai nel libro sulla politica scolastica (40).

Questi Statuti furono evidentemente il frutto non solo delle scritture del Gozzi e delle limature apportatevi dai deputati, ma anche del convergere dei suggerimenti avanzati — proprio sulla scorta dell’esperienza vissuta nel corso della fase iniziale dell’attività di queste scuole — dal loro rettore, l’asolano Bartolomeo Bevilacqua, che col nostro conte collaborò in proficua unità d’intenti (41).

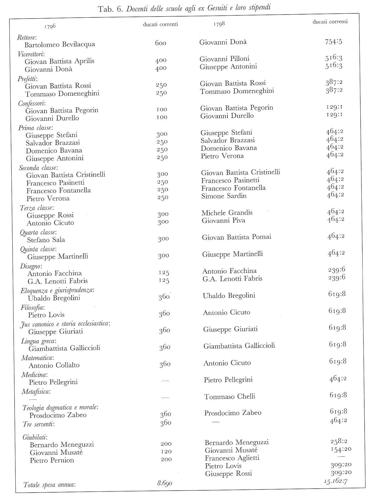

Va detto anzitutto che la sede rimase la stessa, ossia il convento dei soppressi Gesuiti alle Fondamenta Nuove. L’istituto fu però interamente affidato ad ecclesiastici secolari: v’era quindi il rettore Bevilacqua, che godeva (alla data iniziale del 1775) di uno stipendio annuo di ducati 600 v.c. (da lire 6:4): niente male, ove si pensi che a metà Settecento la paga annua di un operaio specializzato dell’Arsenale era di ducati 150; l’assistevano due vicerettori, con ducati 400 cadauno: Giovan Battista Aprilis e Marco Fassadoni; c’erano poi due confessori, entrambi con I oo ducati (evidentemente il loro contratto era a tempo determinato): Domenico Arrigoni e Martino Ortolani; quindi due prefetti, ai quali spettava l’arduo compito di badare alla disciplina degli allievi: Giacomo Rizzardini e Giovan Battista Rossi, con ducati 250 cadauno; tre serventi con ducati 120 a testa; infine il corpo docente vero e proprio, con ducati 300 l’uno, così costituito: per le cosiddette scuole inferiori quattro prime classi con Giacomo Loris, Pietro Pernion, Giuseppe Stefani, Antonio Zuanelli; tre seconde classi con Francesco Bonati, Giacomo Marchetti, Giuseppe Martinelli; due terze classi con Giovan Battista Capobianco e Giuseppe Rossi. Queste classi prevedevano l’insegnamento dei primi rudimenti dell’alfabetizzazione italiana e latina, oltre a quelli della matematica: grosso modo l’equivalente della nostra scuola media. Una quarta classe, destinata all’umanità, era affidata a Gian Antonio Turriani; una quinta (retorica) a Gaetano Orti.

Seguivano le tre classi superiori, dette anche delle scienze: la sesta — numerando abovo — di eloquenza, tenuta da Ubaldo Bregolini, la settima (sdoppiata in filosofia morale e teologia morale), rispettivamente da Valentino Busa e Giacomo Alberti; l’ottava infine (geometria), affidata a Domenico Paccanaro.

V’era inoltre un maestro di disegno, Paolo Martini, cui spettava di istruire dodici alunni scelti tra i più idonei.

Non erano docenti di poco valore, e tanto meno necessariamente reperiti sul posto, ossia i primi sui quali ci si fosse imbattuti: alcuni di essi percorsero una significativa carriera e scrissero libri di testo; il Pernion, ad esempio, era dottore in utroque, Bonati poi veniva da Salò, Busa e Paccanaro da Vicenza, Capobianco era di Verona, Martinelli di Padova, Orti di Este, Rossi di Treviso.

Questa, come si è detto, la situazione iniziale, ma col tempo numerose furono le sostituzioni degli insegnanti e diverse materie furono aggiunte o modificate, specie per quanto riguarda il ciclo superiore nella parte che concerneva la formazione dei chierici, che doveva rivelarsi questione complessa e spinosa.

Ma prima di accennare agli aspetti pedagogico-didattici, soffermiamoci ancora un attimo sull’organizzazione dell’istituto. L’anno scolastico aveva inizio il 13 novembre per le classi inferiori ed il 26 per le superiori, e terminava per tutte l’8 settembre, con orario spezzato: rispettivamente due ore al mattino ed altrettante al pomeriggio, che diventavano per il secondo ciclo due e mezza ed una e mezza; vacanza alla domenica ed al giovedì (se non v’erano festività infrasettimanali), l’ultima settimana di carnevale, quella di Pasqua, le vigilie (pomeridiane) di Natale, Ascensione e Pentecoste, il primo giorno di Quaresima e di agosto.

Come si vede le vacanze erano autunnali, in pratica da metà settembre a metà novembre: evidentemente la calura estiva non destava troppi timori, e neppure l’odioso orrendo scirocco che tanto ci affligge in laguna; tuttavia a questo proposito una parolina di spiegazione potrebbero darcela gli storici del clima.

Vediamo ora quanti erano gli studenti. Inizialmente poco più di duecento, sicché Gozzi ottimisticamente auspicava che nelle classi iniziali, dove si trattava di far apprendere agli scolari i primi rudimenti della grammatica e dell’aritmetica, ogni docente dovesse ammaestrarne una dozzina, ma ben presto sorsero problemi, perché nelle prime classi — e solo in queste, dal momento che poi i giovani disertavano per inserirsi nel mondo del lavoro, non appena ne intravvedessero l’occasione — il loro numero aumentò rapidamente, e di conseguenza gli insegnanti si trovarono a far lezione anche a trenta studenti (42).

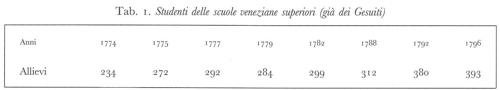

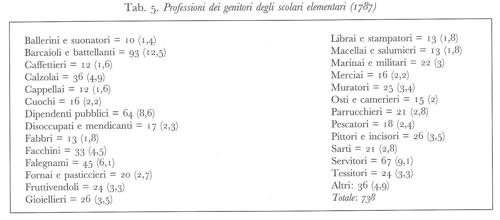

Ecco le cifre complessive, relativamente agli anni disponibili (Tab. 1):