Elezioni Usa: un secondo mandato

Le elezioni americane del 6 novembre 2012 hanno registrato l’affermazione del presidente democratico in carica, Barack H. Obama, ma non hanno dato vita ad un governo unificato del paese. Quelle elezioni hanno confermato la situazione di stallo esistente tra le istituzioni separate del governo americano (il presidente, la Camera dei rappresentanti e il Senato). Dalle elezioni è emerso un governo diviso, con un presidente democratico, una Camera solidamente repubblicana ed un Senato che, seppure a maggioranza democratica, non consente a quest’ultima di controllarne l’agenda. Infatti, in Senato vale la regola della super-maggioranza di 60 (su 100 senatori), non già quella di 51. Tale regola, o convenzione procedurale, è garantita dalla possibilità del filibustering, in virtù della quale una minoranza (appunto) di 41 senatori può bloccare ogni deliberazione su una proposta di legge indesiderata. Se si considera poi che la maggioranza repubblicana della Camera è inequivocabilmente egemonizzata al proprio interno dagli esponenti del Tea Party, allora è plausibile arrivare alla conclusione che il presidente Obama non avrà vita facile nei prossimi anni (come non l’ha avuta negli ultimi due anni). Naturalmente, i repubblicani non potranno più giustificare il loro radicalismo con la necessità di non fare rieleggere il presidente Obama, come è avvenuto in particolare tra il 2011 e il 2012. Tuttavia, dietro il radicalismo dei rappresentanti e dei senatori del Tea Party vi sono corposi interessi, gli interessi che il presidente Obama aveva cercato di ridimensionare (con la riforma sanitaria, con la regolamentazione di Wall Street, con le politiche di sostegno all’innovazione o di protezione dei consumatori e dell’ambiente) e che certamente continueranno la loro opposizione. Dunque (se si tiene presente che le elezioni della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato si tengono ogni due anni), si può sostenere che, almeno fino alle elezioni congressuali del 2014, il secondo mandato del presidente Obama si rivelerà quanto mai contrastato.

Le basi istituzionali della separazione dei poteri

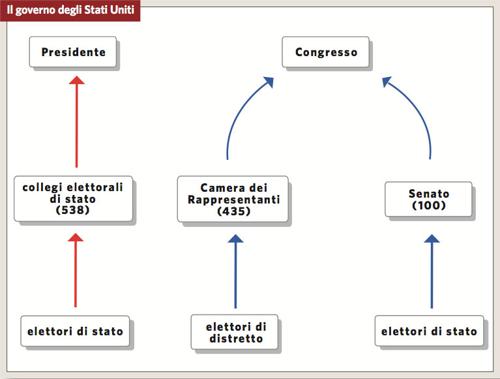

Se nei sistemi parlamentari vi è un’istituzione (il gabinetto o cabinet) autorizzata dalla propria maggioranza parlamentare a prendere l’ultima decisione, nulla di simile esiste nel sistema americano di separazione dei poteri.

Negli Stati Uniti si governa attraverso istituzioni separate (il presidente, la Camera dei rappresentanti e il Senato) che condividono lo stesso potere decisionale. Queste istituzioni sono separate non solamente per ciò che è scritto nella Costituzione, ma anche per l’esistenza di fattori o proprietà che preservano la separazione tra di esse. Innanzitutto, quelle istituzioni vengono elette da elettorati diversi: nel caso del presidente, è l’elettorato di stato che elegge i collegi elettorali; nel caso della Camera dei rappresentanti, è l’elettorato dei distretti interni ai vari stati che sono (grosso modo) di proporzioni demografiche equivalenti (intorno ai 500.000 elettori); nel caso del Senato, è l’elettorato dello stato che elegge direttamente i due senatori spettanti ad ogni stato a prescindere dalle sue dimensioni demografiche. Poi, perché coloro che rappresentano quelle istituzioni stanno in carica per tempi diversi (4 anni il presidente, rinnovabile solamente per un secondo mandato; 2 anni la Camera; 6 anni il Senato, con un terzo dei senatori che scade in coincidenza della scadenza biennale della Camera dei rappresentanti). E infine (e soprattutto) perché non hanno bisogno della fiducia reciproca per operare. Siccome nessuna istituzione può sfiduciare le altre, i loro rappresentati debbono (o dovrebbero) trovare il modo di accordarsi per poter governare. Certamente, in alcuni ambiti (come la politica estera) è stata riconosciuta una preminenza al presidente mentre in altri ambiti (come la politica di bilancio) tale preminenza è stata riconosciuta al Congresso. Fatto è, comunque, che si tratta di preminenza, non già di predominanza.

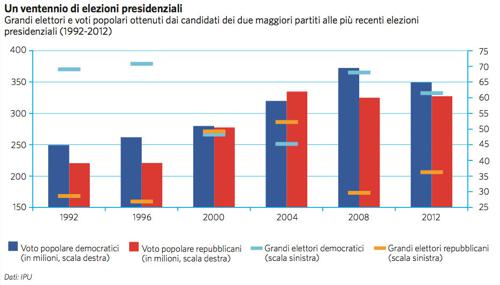

È bene, dunque, tenere presente che l’elezione del presidente non coincide con la formazione di un governo, secondo le procedure proprie dei sistemi parlamentari. Per di più, negli Stati Uniti l’elezione del presidente è indiretta, e non già diretta come, ad esempio, l’elezione del presidente della Francia semipresidenziale della Quinta Repubblica (inaugurata dalla Costituzione del 1958). Il presidente americano è eletto indirettamente proprio per garantire una sovra-rappresentanza agli stati più piccoli della federazione.

L’elezione del presidente Obama

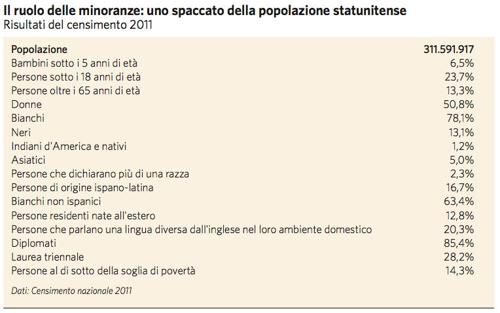

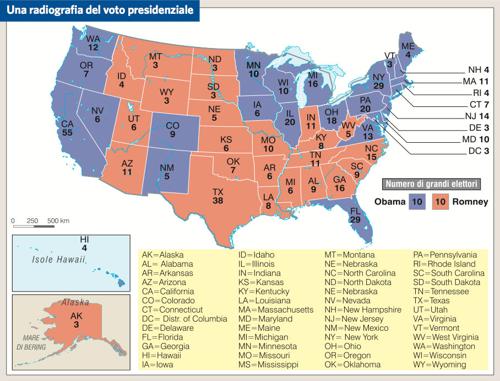

Il presidente Obama è stato rieletto per un secondo mandato, nonostante il calo della partecipazione elettorale, che è stata del 57,5% rispetto al 62,4% del 2008 e al 60,4% del 2004. Seppure Barack H. Obama non sia riuscito a mobilitare una quota significativa dell’elettorato che lo aveva portato al successo quattro anni fa, la sua distanza dal candidato repubblicano rivale Mitt Romney è stata importante. Innanzitutto sul piano dei voti dei presidential electors (che è ciò che conta): su 538 elettori presidenziali, Obama ha ottenuto 332 voti e Romney 206. Nel 2008, però, Obama aveva ottenuto 366 voti dei presidential electors, mentre il suo rivale repubblicano di allora John McCain ne aveva ottenuti appena 173. Ciò che ha fatto la differenza è stata la partecipazione differenziata degli elettori. Obama ha avuto il sostegno schiacciante delle minoranze, a cominciare da quella più in crescita sul piano demografico, i cosiddetti Hispanics: il 71% di questi ultimi ha votato per Obama e solamente il 27% per Romney. Naturalmente, il sostegno per Obama è stato schiacciante tra gli afroamericani (93%). Se Romney ha avuto il sostegno del 59% degli elettori bianchi (rispetto al 39% del suo rivale), il voto femminile è andato considerevolmente a Obama (55% rispetto al 44% del suo rivale). Obama ha ottenuto il sostegno schiacciante (60% rispetto al 37% per Romney) dei giovani tra il 18 e i 29 anni, mentre Romney ha conquistato il 56% dei voti di coloro che hanno oltre i 65 anni (e solamente il 44% di loro ha sostenuto Obama).

Infine, anche sul piano della condizione economica, i due candidati hanno rappresentato le due parti del paese: Obama ha ottenuto il sostegno del 60% (e Romney del 38%) degli elettori con un reddito inferiore ai 50.000 dollari, mentre la situazione si è rovesciata tra gli elettori con un reddito superiore ai 50.000 dollari: il 53% di questi ultimi ha sostenuto Romney e solamente il 45% Obama.

Infine, Obama, come era già avvenuto nelle elezioni del 2008, ha ottenuto il sostegno degli stati dell’ovest (come California, Oregon, Washington e Nevada) e degli stati del nord-est (dal Minnesota alla Virginia) e anche (forse inaspettatamente) di due stati cerniera come il Colorado e il New Mexico. Tutti gli altri stati del sud (la vecchia Confederazione) e delle grandi pianure del centro continuano a rimanere saldamente repubblicani. Le elezioni presidenziali forniscono una radiografia nazionale dei due principali partiti abbastanza chiara: i repubblicani sono divenuti il partito degli elettori bianchi, maschi, anziani e ricchi, mentre i democratici sono diventati il partito delle minoranze, delle donne, dei giovani e dei ceti medio-bassi. I primi rappresentano gli stati rurali e del sud, mentre i secondi rappresentano gli stati industriali del nord-est e delle nuove tecnologie dell’ovest.

Le elezioni congressuali

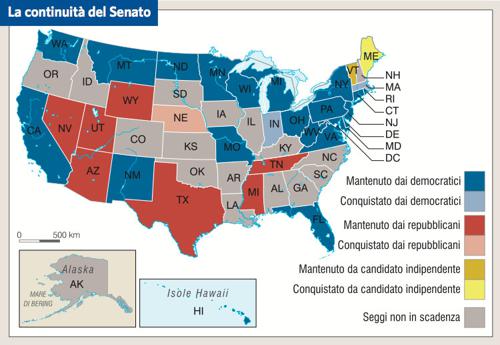

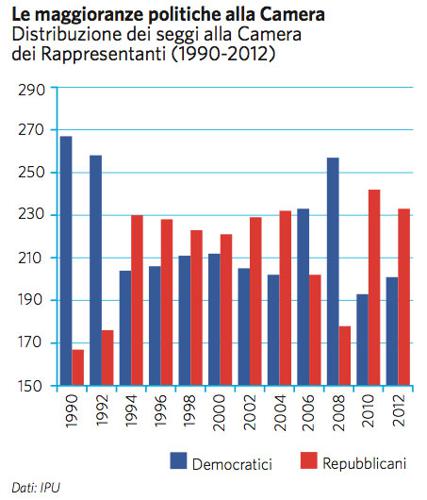

È più difficile derivare indicazioni nazionali dalle elezioni dei 435 membri della Camera dei rappresentati e dei 33 senatori (oltre che dalle elezioni che si sono tenute per i governatorati e i legislativi di diversi stati). Queste elezioni forniscono informazioni sugli specifici contesti locali o sulle caratteristiche dei singoli candidati che non sono sempre generalizzabili. Tuttavia, alcuni indicazioni sono emerse con chiarezza. Innanzitutto, alla Camera dei rappresentanti, i repubblicani hanno sostanzialmente conservato l’ampia maggioranza che avevano conquistato nelle elezioni di metà mandato del 2010, passando da una maggioranza di 242 ad una di 233 (su 435 membri). I democratici hanno conquistato alcuni nuovi seggi, ma si tratta di poca cosa. Peraltro, la mappa elettorale mostra una certa sovrapposizione geografica tra le elezioni per la Camera dei rappresentanti e quelle presidenziali: i risultati delle prime tendono a replicare quelle delle seconde. Allo stesso tempo, poco è cambiato anche al Senato.

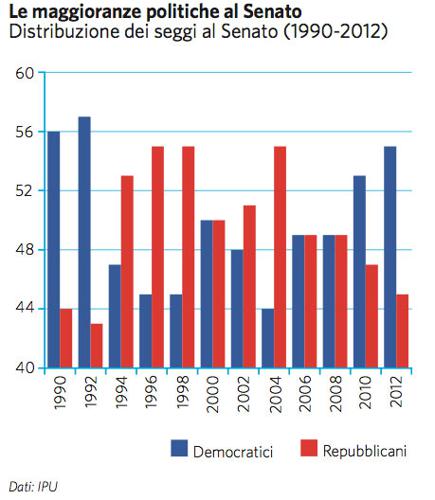

I democratici hanno conquistato due seggi in più (rispetto ai 53 seggi su 100 che detenevano dopo le elezioni di metà mandato del 2010) e i repubblicani ne hanno due in meno rispetto a quelle elezioni. In questo caso, la geografia con le elezioni presidenziali non coincide perfettamente, in quanto i democratici hanno conquistato seggi senatoriali in quasi tutti gli stati del nord (e non solo in quelli del nord-est), mentre i repubblicani hanno mantenuto il loro predominio negli stati del centro-sud.

Ciò detto, le elezioni del Congresso ci dicono alcune cose importanti sulla trasformazione della geografia elettorale americana. E cioè che i seggi cosiddetti ‘competitivi’ o ‘aperti’ (il cui esito è incerto) sono nei fatti scomparsi. Le elezioni tendono a confermare gli incumbents, i rappresentanti in carica, nonostante l’andamento delle elezioni presidenziali. Per due ragioni.

La prima riguarda il cosiddetto redistricting. Ogni dieci anni, sulla base del censimento della popolazione, i legislativi statali sono autorizzati a ridisegnare i distretti elettorali così da riflettere gli spostamenti e gli andamenti della popolazione. In realtà, questa opportunità è stata utilizzata dalle maggioranze dei legislativi statali per disegnare distretti che proteggono gli incumbents, garantendo che essi corrano in aree con elettorati a loro congruenti. La seconda riguarda i finanziamenti delle campagne elettorali.

I gruppi d’interesse, le lobbies, le corporations, la galassia dell’associazionismo forniscono fondi principalmente agli incumbents. Nelle elezioni del 2012, il costo per essere eletti ad un seggio della Camera è oscillato tra i quasi 6 milioni di dollari (distretto 22 della Florida) a più di 20 milioni di dollari (distretto 6 del Minnesota); ovvero, il costo per essere eletto al Senato è oscillato tra i quasi 18 milioni di dollari (in Wisconsin) a più di 65 milioni di dollari (in Massachusetts). In particolare dopo la sentenza della Corte suprema del 2010 in United Citizens vs. Federal Election Commission, sentenza che ha legalizzato una spesa elettorale indipendente senza limiti da parte di corporate bodies, l’entrata del denaro nella politica americana è diventata letteralmente impetuosa. La clausola che tale spesa debba essere ‘indipendente’ non cambia di una virgola il problema. È del tutto superfluo che l’organizzazione dell’uno o dell’altro candidato non riceva direttamente il denaro, se quel denaro viene poi investito e utilizzato per sostenere ‘indipendentemente’ la campagna elettorale dell’uno o dell’altro candidato. Insomma, il ruolo del denaro è diventato così cruciale (per vincere le elezioni) che nelle ultime elezioni presidenziali, per la prima volta, nessuno dei due principali candidati ha accettato di ricevere finanziamenti pubblici perché ciò avrebbe implicato un tetto alle loro spese.

Il governo diviso come norma

Se è difficile governare in un sistema di separazione dei poteri, lo è ancora di più quando le istituzioni separate sono controllate da partiti diversi. Questa situazione, che è chiamata di governo diviso, è tutt’altro che rara o eccezionale. È bene però non confondere il governo diviso con la separazione dei poteri.

È sufficiente pensare che nei ultimi venti anni (tra il 1994 e il 2014) ben dodici sono stati caratterizzati dal governo diviso. Osservando i grafici si può infatti notare che gli Stati Uniti hanno avuto un governo diviso tra 1995 e il 2000, poi tra il 2007 e il 2008, quindi tra il 2010 e il 2014.

Oltre che da ragioni strutturali, il governo diviso è motivato da forti ragioni politiche. Mai si era verificata, nella storia americana successiva alla Guerra civile del 1861-65, un grado così alto di polarizzazione politica come è avvenuto negli ultimi vent’anni. In particolare il Partito repubblicano, a cominciare dalla storica conquista della maggioranza del Congresso nelle elezioni di metà mandato del 1994, si è trasformato in un partito con forte coesione ideologica e con un’ancora più forte struttura organizzativa. L’artefice di questa rinascita del partito è stato sicuramente Newt Gingrich, anche se il radicalismo degli ultimi due anni è dovuto alla mobilitazione della vasta area delle sette evangeliche, oltre che della rete del Tea Party. Si è così creata una polarizzazione asimmetrica, con il Partito repubblicano divenuto un vero e proprio insurgent party, un partito di rivolta e di risentimento, mentre il Partito democratico ha mantenuto caratteristiche più moderate, anche perché internamente più pluralista del partito rivale. La radicalizzazione neo-conservatrice degli ultimi vent’anni ha condotto alla progressiva emarginazione dal Partito repubblicano delle sue componenti tradizionalmente moderate del nord-est, eredi del Grand Old Party reinventato dal presidente Abraham Lincoln durante la drammatica Guerra civile. I democratici hanno cercato di correre ai ripari, organizzandosi territorialmente come non avevamo mai fatto, soprattutto ricorrendo (con la prima campagna presidenziale di Obama) all’uso di sofisticate tecnologie elettorali.

Fatto si è, comunque, che il Partito repubblicano ha portato al declino della tradizionale politica di negoziazione e compromesso che aveva storicamente consentito al sistema di separazione dei poteri di funzionare, mobilitando il cosiddetto vital center nei momenti di difficoltà. L’obiettivo dichiarato dei neo-conservatori è stato e continua ad essere quello di ‘starving the beast’ (‘affamare la bestia’ dello stato federale). Cioè di ridurre drasticamente la spesa pubblica federale, attraverso tagli alle tasse (in particolare dei ceti più ricchi) e di ridimensionare se non privatizzare i principali programmi di assistenza sociale (come Social Security e Medicare). Componente importante della strategia neo-conservatrice è stata anche quella di ostacolare il funzionamento delle istituzioni federali. In particolare attraverso l’uso sistematico del filibustering grazie al quale è possibile ostacolare la deliberazione all’interno del Senato.

Se si considera che, per la Costituzione, il ‘consiglio e il consenso’ (advice and consent) sono necessari per approvare le nomine presidenziali dei segretari dell’amministrazione, dei giudici ai vari livelli, dei responsabili delle principali agenzie federali, oltre che per approvare trattati e accordi internazionali siglati dal presidente, allora è facile comprendere che l’abuso del filibustering da parte della minoranza repubblicana del Senato abbia condotto al malfunzionamento dello stato federale. Utilizzando anche la cosiddetta procedura dell’hold, gruppi di senatori repubblicani hanno potuto imporre la sospensione momentanea (cioè la posticipazione) di una delibera concernente l’approvazione di una nomina relativa a un dirigente di una agenzia regolativa che i repubblicani non erano riusciti a bloccare in una fase precedente. Per questo motivo, diversi studiosi hanno parlato della rinascita di una rinnovata politica di nullification, in base alla quale i repubblicani hanno bloccato nomine presidenziali fino a quando specifiche misure legislative non venivano cambiate. La politica del filibustering e dell’hold ha colpito anche le nomine per le varie cariche giudiziarie, in particolare quelle dei giudici d’appello. Insomma, il Senato si è trasformato in un’istituzione che può decidere solamente attraverso super-maggioranze, anche su questioni di non rilevante importanza o comunque su questioni che non riguardano i diritti fondamentali degli stati (per difendere i quali il filibustering era stato introdotto), ma specifiche questioni di policy. Così divenendo l’arena per celebrare il principio della tirannia delle minoranze.

Vi sono buone ragioni per sostenere che tale polarizzazione politica tra i due partiti costituisca un effetto della polarizzazione sociale e culturale dell’elettorato, polarizzazione dovuta all’enorme diseguaglianza nella distribuzione dei redditi che si è verificata sotto l’impatto delle politiche neo-conservatrici avviate originariamente dal presidente Ronald Reagan nel 1981-88. Comunque sia, la politica americana di oggi assomiglia molto di più alla politica europea degli scorsi anni Cinquanta e Sessanta (basata su partiti ideologici contrapposti) che alla politica che quel paese aveva praticato nel passato. Con la differenza, però, che una politica radicalizzata in un sistema parlamentare può comunque trovare una soluzione attraverso la formazione elettorale di maggioranze e minoranze, mentre una politica radicalizzata in un sistema a separazione dei poteri può portare al conflitto interistituzionale se i due partiti controllano l’uno o l’altro ramo del sistema di governo, oppure allo stallo decisionale.

Conclusioni

Con un governo diviso e con un sistema partitico polarizzato sarà molto difficile governare un paese, come gli Stati Uniti, che sta attraversando una crisi economica di grandi proporzioni e che dovrà ridefinire il proprio ruolo nel nuovo sistema internazionale multipolare, se non addirittura senza poli. La separazione dei poteri americana richiede, alle élite politiche, una predisposizione alla mediazione e alla negoziazione. Tale predisposizione appare improbabile tra i membri repubblicani del Congresso, se è vero che il loro destino dipende dal sostegno e dai finanziamenti di gruppi che molto hanno da perdere da un accordo con il presidente democratico. Quei gruppi ostacoleranno ogni progetto di riduzione del deficit pubblico attraverso un incremento delle aliquote fiscali dei redditi milionari, così come ostacoleranno qualsiasi progetto finalizzato ad allargare la protezione sociale ai più deboli, così come denunceranno ogni tentativo del presidente Obama di ridimensionare gli impegni militari del paese nel mondo. Per di più, l’ideologia insurgent di quei gruppi ha ridotto drasticamente i margini per una politica del compromesso. Contrariamente a ciò che era avvenuto nel passato, la policy’s legacy non è stata più accettata: programmi ormai consolidati introdotti dal New Deal negli anni Trenta e dalla Great Society negli anni Sessanta del secolo scorso sono stati messi in radicale discussione. Così l’atteggiamento anti-establishment dei membri del Congresso aderenti al progetto del Tea Party ha trasformato il presidente Obama in un nemico piuttosto che in un avversario. Difficilmente il presidente Obama potrà perseguire la sua strategia post-partisan finalizzata a ricomporre le differenze, a ridurre i contrasti, a promuovere gli accordi. È certamente possibile ipotizzare che pressioni esterne (la crisi finanziaria o nuove crisi internazionali) spingeranno i principali leader del Congresso e il presidente verso un accordo bi-partigiano. Tuttavia, è altrettanto possibile ipotizzare che la formazione di una maggioranza trasversale sarà tutt’altro che inevitabile. Ma se l’America avrà difficoltà a governare sé stessa, ciò non potrà che avere implicazioni sul mondo esterno, a cominciare dall’Europa. Forse spetterebbe anche a quest’ultima aiutare l’America ad uscire dallo stallo, operando per promuovere politiche di sostegno della crescita e di riduzione delle diseguaglianze su scala transatlantica.

Per saperne di più

B. Ackerman (2010) The Decline and Fall of the American Republic, Cambridge.

M.P. Fiorina, S.J. Abrams (2012) Disconnect: The Breakdown of Representation in American Politics, Norman.

J.S. Hacker, P. Pierson (2010) Winner-Take-All: How Washington Made the Rich Richer and Turned Its Back on the Middle Class, New York.

International Energy Agency (iea) (2012) World Energy Outlook 2012, Paris.

L.R. Jacobs, D. King (2012) (eds.) Obama at the Crossroads: Politics, Markets, and the Battle for American Future, Oxford.

T.E. Mann, N.J. Ornstein (2012) It’s Even Worse Than It Looks: How the American Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism, New York.

G. Peele et al. (2010) (eds.) Developments in American Politics, 6th Edition, New York.

N.W. Polsby (2003) How Congress Evolves: Social Bases of Institutional Change, Oxford.

L. Rosenthal, C. Trost (2012) (eds.) Steep: The Precipitous Rise of the Tea Party, Berkeley.

A.M. Schlesinger (19882) The Vital Center: The Politics of Freedom, New York.

T. Skocpol et al. (2012) Obama and America’s Political Future, Cambridge.

T. Skocpol, V. Williamson (2012) The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism, Oxford.

Il Collegio elettorale per l’elezione del presidente degli Stati Uniti

I collegi elettorali sono costituti di rappresentanti ad hoc (detti anche presidential electors) eletti dagli elettori dello stato in numero equivalente ai due senatori (che spettano ad ogni stato a prescindere dalle sue dimensioni demografiche) e ai membri della Camera dei rappresentanti di quello stato (membri che sono in proporzione alla popolazione). Ai collegi elettorali dei 50 stati va quindi aggiunto il collegio elettorale di Washington D.C., costituito di tre presidential electors (la capitale, infatti, non elegge rappresentanti per il Congresso, ma ha solamente degli osservatori nel legislativo federale). I presidential electors sono rappresentanti ad hoc perché essi vengono eletti solamente per eleggere l’uno o l’altro candidato alla presidenza federale (ed una volta fatto ciò ritornano a casa). Facendo la somma dei presidential electors dei collegi elettorali degli stati si arriva quindi a 538 grandi elettori (essendo 100 i senatori, 435 i membri della Camera dei rappresentanti e 3 i presidential electors per la città di Washington D.C.). I presidential electors si presentano in liste (costituite di un numero di candidati equivalenti al numero di presidential electors che spettano ad ogni stato) a sostegno dell’uno o dell’altro candidato per la presidenza. La lista per il candidato presidenziale che ha conseguito la maggioranza dei voti popolari di uno stato ha diritto alla totalità dei voti dei presidential electors che spettano a quello stato. Quaranta giorni dopo le elezioni presidenziali (che si tengono dopo il primo lunedì del mese di novembre di ogni quattro anni) i presidential electors si riuniscono nella capitale del proprio stato per votare il candidato alla presidenza. Poiché tutti gli stati utilizzano il principio del ‘winner-takes-all’, la lista del candidato presidenziale che prenderà più voti in ogni singolo stato prenderà tutti gli elettori presidenziali che spettano a quello stato. I risultati di ogni votazione vengono quindi trasmessi al presidente del Senato (che è il vice presidente degli Stati Uniti), oltre che alla Corte suprema. Spetta al presidente del Senato dichiarare chi sarà presidente degli Stati Uniti, sulla base della maggioranza assoluta dei voti ottenuti dai presidential electors dei collegi elettorali dei 50 stati della Federazione. Si tratta di una maggioranza assoluta di presidential electors in quanto la strutturazione bipartitica della competizione fa sì che in ogni stato si presentano liste a sostegno dell’uno o dell’altro candidato dei due maggiori partiti. Tuttavia, come è successo da ultimo nelle elezioni del 2000 che hanno portato alla vittoria del candidato repubblicano George W. Bush nei confronti del candidato democratico Albert Gore, la maggioranza assoluta dei voti dei presidential electors non corrisponde necessariamente alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno votato per quei presidential electors. In teoria, i presidential electors sono liberi di dare il voto ad un candidato presidenziale diverso da quello per sostenere il quale si erano fatti eleggere, anche se ciò è successo raramente.

La campagna elettorale e la conferma di Obama

di Mario del Pero

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2012 hanno visto concorrere il presidente in carica, il democratico Barack Obama, lo sfidante repubblicano, Mitt Romney, e vari candidati minori, nessuno dei quali ha superato l’1% dei voti.

Come sempre, l’elezione per il presidente è stata accompagnata da quelle per la Camera dei rappresentanti, per un terzo del Senato e per molti governatori ed assemblee legislative statali.

In un’elezione alla quale partecipa il presidente in carica, il voto è spesso vissuto e presentato da ambo le parti come un referendum sul primo mandato presidenziale. Il 2012 non ha fatto eccezione. L’alto tasso di disoccupazione, attestatosi attorno all’8% nei mesi precedenti il voto, e la bassa popolarità del presidente hanno indotto Romney e i repubblicani a impostare una campagna elettorale centrata sui presunti fallimenti di Obama. Da parte democratica si è risposto con una contro-personalizzazione, che ha potuto far leva sull’impopolarità e lo scarso appeal di Romney.

La campagna elettorale si è concentrata primariamente su questioni interne e sullo stato dell’economia in particolare. Da parte repubblicana Obama è stato criticato per il basso tasso di crescita dell’economia statunitense, oscillato durante il suo mandato tra l’1,5% e il 3% del pil, e per i conti pubblici in sofferenza, simboleggiati da un debito cresciuto del 50% nei suoi quattro anni di presidenza. Il programma elettorale di Romney ha quindi posto al suo centro l’ulteriore riduzione delle tasse, soprattutto sui redditi maggiori (portando l’aliquota più alta dal 35% al 28%) e il taglio di varie voci di spesa, in particolare per pensioni e sanità. Il candidato repubblicano ha inoltre sottolineato l’intenzione di porre fine a tutta una serie di detrazioni fiscali di cui beneficiano i cittadini statunitensi, anche se non ha fornito indicazioni precise al riguardo. Romney ha infine enfatizzato la necessità di procedere a una deregolamentazione dell’attività economica, criticando l’amministrazione per politiche ambientali che impedirebbero al paese di sfruttare appieno le sue risorse e raggiungere l’autosufficienza energetica.

Obama ha contrapposto un programma centrato sulla fine dei tagli alle tasse sui redditi maggiori, introdotti da Bush nel 2001, sul rilancio di politiche di sostegno all’economia e sul mantenimento di una serie di provvedimenti – tra i quali l’estensione dei sussidi di disoccupazione e il taglio ai contributi in busta paga – promossi dalla sua amministrazione.

Le questioni internazionali sono rimaste a lungo ai margini della discussione perché oscurate dalle preoccupazioni economiche, ma anche per l’ampio consenso sulla scelte di politica estera di Obama e per la somiglianza tra i programmi e le visioni dei due candidati. L’assassinio dell’ambasciatore statunitense in Libia, Chris Stevens, ha però temporaneamente portato i temi internazionali al centro della scena e da parte repubblicana si è accusato Obama di avere sottovalutato la persistenza della minaccia terroristica, di essere privo di una politica per il Medio Oriente e di non aver fornito un accurato resoconto dei fatti libici.

Nelle settimane precedenti il voto, la gran parte dei sondaggi indicava una situazione di virtuale pareggio nel voto popolare e un lieve vantaggio di Obama nel collegio elettorale. Questo stato di cose sembrava poter essere modificato dal primo dei tre dibattiti televisivi tra i due candidati, quando Romney è stato più incisivo e preparato del presidente.

L’esito finale del voto, e soprattutto l’ampiezza della vittoria di Obama, sono quindi risultati sorprendenti. E sono stati spiegati sia con l’eccessivo spostamento a destra del partito repubblicano, sia con le profonde trasformazioni demografiche del paese e il peso crescente delle minoranze, in particolare quella ispanica, che rappresenta oggi il 10% dell’elettorato e ha votato 71 a 27 per Obama.

La vittoria di Obama è stata completata dal consolidamento della maggioranza democratica al Senato (53 a 45) e dal buon risultato dei democratici alla Camera, dove hanno guadagnato circa dieci seggi. I repubblicani continuano però a controllare la Camera bassa e nel biennio 2013-15 persisterà una condizione di governo diviso, come nel 2011-13.

La politica energetica Usa, oltre la campagna elettorale

di Nicola Nosengo

Seppure in una campagna elettorale dominata dal tema delle tasse e dell’occupazione, la questione energetica ha segnato una delle più evidenti linee di demarcazione tra Barack Obama e Mitt Romney nella corsa alla presidenza. Durante il suo primo mandato, Obama si è dedicato in egual misura ad aumentare la produzione di combustibili fossili e a stimolare la crescita delle rinnovabili. Ha supportato infatti l’estrazione di shale gas (il gas intrappolato nelle rocce a grandi profondità) e avviato nuove trivellazioni nell’Artico. Ma ha anche pompato denaro del governo federale in aziende private che sviluppano tecnologia solare, come la californiana Solyndra (che non è andata bene, fallendo nonostante il sostegno presidenziale). Ha, insomma, evitato di scontentare le lobby del petrolio e del gas coltivando al tempo stesso quelle, più giovani ma che già si fanno sentire, delle rinnovabili. Romney, che da governatore del Massachusetts aveva varato provvedimenti per stimolare la transizione verso forme di energia pulita, ha fatto su queste visibili marce indietro durante la campagna presidenziale e, a differenza di Obama, si è sempre dichiarato contrario a ogni ipotesi di carbon tax (tassa sulle emissioni di anidride carbonica) così come di ‘cap and trade’ (limiti alle emissioni con la possibilità per le industrie di scambiare le quote, come avviene sul mercato europeo delle emissioni).

L’America che si affaccia al secondo mandato di Obama è sempre il paese con il maggior consumo pro capite di energia al mondo, ma può guardare al suo futuro energetico con rinnovato ottimismo. L’innovazione tecnologica ha messo infatti a disposizione del paese risorse energetiche in quantità, fino a poco tempo fa, insperate. Tanto che l’International Energy Agency (Iea) nell’ultima edizione del suo World Energy Outlook, pubblicata il 12 novembre 2012, ha disegnato un quadro a tinte rosee per il paese che ha appena rieletto Barack Obama alla presidenza. Secondo l’Iea, gli Usa si avviano a raggiungere in poco più di due decenni un obiettivo che inseguono più o meno dagli anni Settanta: quello dell’indipendenza dalle importazioni di petrolio.

A consentire questo risultato di enorme portata geopolitica non saranno però le fonti energetiche rinnovabili, come vorrebbero negli stessi States i gruppi ambientalisti, ma nuove tecniche di estrazione di combustibili fossili: petrolio e, soprattutto, gas naturale.

È dagli anni Cinquanta che gli Stati Uniti non estraggono più abbastanza petrolio o carbone per fare fronte alla propria vorace domanda interna di energia, alimentata dalla grande industria così come da un parco automobili che non ha eguali al mondo per voracità. Questo li ha costretti a dipendere sempre più da altri paesi, e non sempre amici: da quelli della Penisola araba ad alcune zone del Sudamerica; e la ricerca del controllo strategico delle estrazioni di petrolio è stata alla base di più di una guerra in cui gli Stati Uniti si sono trovati impegnati negli ultimi decenni. È almeno dagli anni Settanta che ogni presidente americano insegue il sogno della ‘liberazione’ dalle importazioni di petrolio dall’estero. Liberazione che, almeno a parole, Obama ha ricercato anche con gli investimenti nelle rinnovabili (a differenza del suo predecessore). Ma a cambiare le carte in tavola sono stati soprattutto i molti, nuovi giacimenti di petrolio sul territorio e lungo le coste Usa. Si tratta in alcuni casi di giacimenti scoperti grazie a nuove trivellazioni, in altri di riserve già note ma che ora possono essere sfruttate meglio utilizzando la tecnica dell’‘horizontal drilling’ (una perforazione che raggiunge il giacimento lateralmente anziché usando un pozzo verticale, arrivando anche alle riserve di petrolio posizionate in modo meno accessibile) o quella del ‘fracking’ (che libera riserve intrappolate nella rocce frantumando queste ultime con l’iniezione di acqua ad altissime pressioni). Quest’ultima tecnica, inoltre, ha portato a un vero e proprio boom delle estrazioni di ‘shale gas’: gas naturale intrappolato a grandi profondità nelle rocce. Il fracking ha moltiplicato esponenzialmente le riserve sfruttabili di gas naturale negli Stati Uniti, tanto che il peso percentuale di questa risorsa nel mix energetico Usa cresce costantemente, e in prospettiva è destinata a superare il petrolio. Dal 21,6% del 1997, il gas naturale pesa oggi quasi il 30% nella produzione statunitense di energia elettrica, e il dato è in continua crescita.

«Il rinascimento energetico negli Stati Uniti sta ridisegnando la mappa globale dell’energia, con implicazioni per i mercati dell’energia e per il commercio» scrive l’Iea. «Gli Usa, che al momento importano circa il 20% del loro fabbisogno energetico, diventeranno del tutto autosufficienti entro il 2035 grazie alla crescente produzione di petrolio, shale gas e bioenergia, e alla maggiore efficienza energetica dei trasporti. Gli Stati Uniti sono destinati a diventare il primo produttore mondiale di petrolio prima del 2020, superando l’Arabia Saudita fino alla metà degli anni Venti di questo secolo (quando gli arabi dovrebbero riprendere la testa della produzione, se il tasso di scoperta di nuovi giacimenti sarà quello previsto – n.d.r.). Allo stesso tempo, le misure per l’efficienza energetica nel trasporto abbasseranno la domanda domestica, al punto che il Nord America diventerà un esportatore netto di petrolio intorno al 2030» (Iea 2012).

Scenario invidiabile. Ma andrà davvero così? Certo l’improvvisa abbondanza di petrolio e gas ha messo molti di buon umore, ma qualche analista avanza dei dubbi. Secondo diversi esperti, le stime dell’Iea non sarebbero del tutto realistiche. C’è chi, per esempio, non vede come la produzione di petrolio che l’Iea prevede per gli Usa nei prossimi anni (10 milioni di barili al giorno nel 2015, 11,1 milioni nel 2020 che torneranno a scendere a 9,2 milioni nel 2035) possa mai soddisfare la domanda interna americana, che già oggi è di 19 milioni di barili al giorno. L’Iea potrebbe intendere che i barili mancanti arriveranno dal Canada, paese amico e confinante, e che a sua volta beneficia di una grande crescita della produzione petrolifera. Ma anche in questo caso i conti non tornano. Difficilmente il Canada arriverà a quelle quote di produzione, e in ogni caso nulla assicura che nel 2020 non preferisca esportare una parte della sua produzione di petrolio dall’altra parte dell’Atlantico, anziché venderla in via esclusiva agli Stati Uniti. Insomma, diventare per qualche tempo il primo produttore mondiale di petrolio è una cosa, ma essere ‘energeticamente indipendenti’ è tutt’altra, e forse l’Iea ha dato agli Stati Uniti qualche speranza di troppo.

Comunque vada, il boom dello shale gas sta davvero cambiando le regole del gioco nella strategia energetica statunitense. E anche se un combustibile fossile non può per definizione essere considerato ‘pulito’, un risultato già visibile è l’abbassamento delle emissioni di anidride carbonica, per lo meno quelle collegate alla produzione di energia elettrica. Il gas emette infatti meno CO2 rispetto al petrolio, e molta meno rispetto al carbone, che proprio in ragione della crescita del gas sta perdendo rapidamente importanza nel mix energetico statunitense: se nel 1997 la metà dell’energia elettrica nel paese veniva dal carbone, oggi la percentuale è al 36,7% e scende continuamente.

Inevitabilmente, il boom dei nuovi giacimenti di petrolio e gas sta mettendo in ombra la crescita del solare e dell’eolico negli Stati Uniti: una crescita importante, ma ancora fortemente dipendente dai generosi incentivi concessi dal governo federale a chi produce e installa impianti per tecnologie rinnovabili. Incentivi che ora, di fronte a un’improvvisa disponibilità di energia fossile a basso prezzo, molti chiedono a gran voce a Obama di revocare.

Governo separato vs. governo diviso negli Stati Uniti

Nel linguaggio della scienza politica statunitense, per governo separato s’intende la separazione costituzionale dei poteri di governo tra il presidente, la Camera dei rappresentanti e il Senato. Al contrario, si ha governo diviso quando le istituzioni sono controllate da maggioranze partitiche diverse. Il governo separato è un esito del sistema costituzionale, il governo diviso è un esito del sistema di partito.

Il filibustering nel Senato america

Il filibustering é una forma di ostruzionismo consistente nel tentativo di estendere la discussione su una proposta legislativa non desiderata fino a quando non viene ritirata (o un compromesso non viene ricercato da chi l’ha avanzata nei confronti di chi la osteggia). Così, nel Senato degli Stati Uniti é consentito, ad un senatore o ad un gruppo di senatori, di parlare così a lungo da ritardare all’infinito la decisione sulla legge contesa. A meno che una super-maggioranza di 60 senatori (sui 100 del Senato) voti per togliere la parola agli ostruzionisti. Il termine filibuster fu usato per la prima volta nel 1851 e proviene dallo spagnolo filibustero o dal francese filibustier, cioé pirata. Fino agli anni Settanta del secolo scorso, tale ostruzionismo poteva essere fatto da un terzo dei senatori. Solo successivamente si è adottata la convenzione che l’ostruzionismo richiedesse almeno i due quinti dei senatori.

Nullification

Si tratta di una teoria legale, avanzata dagli stati del sud prima della Guerra civile (1861-65), in virtù della quale ogni stato ha il diritto di non rispettare nel suo territorio una legge federale che considera incostituzionale. Questa teoria ha portato alla cosiddetta ‘crisi della nullificazione’ quando nel 1832 il Congresso federale si è scontrato con lo stato della Carolina del Sud a causa del tentativo di quest’ultima di nullificare una legge federale.

Ruolo degli Usa, promozione della democrazia e multiculturalismo

di Alia K. Nardini

Il successo della democrazia statunitense è da sempre legato all’idea di multiculturalismo. L’esperimento democratico negli Stati Uniti infatti, efficace per le ragioni già elencate da Alexis de Tocqueville (tra tutte, la tendenza all’autogoverno e all’associazionismo, che risolvono problemi che esulano dalle competenze governative), si unisce alla capacità – altrettanto tipicamente americana – di creare un melting pot, una società omogenea in cui i diversi componenti tendono ad armonizzarsi all’interno di un’unica cultura.

Diffondere la democrazia, favorendo nel contempo l’interesse nazionale, è stato componente essenziale della tradizione statunitense per quasi un secolo, a partire dall’internazionalismo liberale di Thomas Woodrow Wilson, passando attraverso la Guerra fredda così come concepita da Ronald Reagan, l’interventismo liberale di Bill Clinton e i pilastri della ‘Dottrina Bush’ (unilateralismo, azione militare preventiva, regime change), fino ad approdare alla promozione multilaterale dei valori americani con Barack Obama. Costante sin dai tempi di Wilson è la nozione kantiana secondo la quale un mondo più democratico è necessariamente un mondo più pacifico. Le democrazie non si combattono a vicenda: piuttosto, sviluppano relazioni commerciali all’interno di un sistema internazionale di regole, incrementando la loro prosperità. Tale pensiero, radicatosi e maturato unitamente agli stessi ideali fondanti della nazione americana, auspica il diffondersi della democrazia oltreconfine affinché sia gli Stati Uniti, sia il mondo nel suo complesso, ne possano guadagnare in sicurezza.

In America, il dibattito sul modo più opportuno di promuovere i capisaldi dell’esperimento statunitense al di fuori del territorio nazionale trascende la consueta contrapposizione politica destra/sinistra: il liberalismo, vigoroso critico dell’idea di nation building, ha pure ricorso all’azione militare a tutela di ideali valoriali (dall’operazione clintoniana per porre fine alla pulizia etnica e al genocidio in Kosovo, alla missione in difesa del popolo libico promossa da Obama). Allo stesso modo, il Grand Old Party non è ricordato unicamente per la lotta contro ‘l’impero del male’ di Reagan e la guerra al terrore di Bush: i repubblicani annoverano rappresentanti illustri anche nella tradizione isolazionista, dal padre nobile del conservatorismo Albert J. Nock al senatore Robert Taft. Seppur l’idea di esportazione della democrazia verrà per lungo tempo associata al nome di George W. Bush, giacché con costui ha raggiunto il suo nadir – per i toni incontrovertibili con i quali i valori devono tradursi imprescindibilmente in azione politica, l’estrangement diplomatico e l’enfasi posta su politiche muscolari che privilegiano il ricorso alla forza militare –, la democracy promotion non si limita a questo. In tale ottica, assume rilevanza il monito alla cautela da parte di Henry Kissinger, e prima di lui George F. Kennan, al fine di abbandonare i toni di «zelo moralistico» (John Ikenberry) per un più sobrio perseguimento dell’interesse nazionale statunitense oltreconfine.

Ciò nonostante negli Stati Uniti, ai tempi di Bush così come oggi, i principi contano. Che Obama abbia saputo declinare gli interessi e le priorità valoriali del paese in una forma diplomatica accettabile per il resto del mondo indica la capacità statunitense di muoversi in modo flessibile, per poter perseguire sempre e comunque la massima utilità, che coincide con l’interesse nazionale. L’America non è una nazione che agisce secondo considerazioni puramente pragmatiche, riconducibili unicamente alla Realpolitik; piuttosto, è consapevole che i valori oggi non possono più essere vissuti in modo imprescindibilmente vincolante per la condotta politica così come invece è accaduto in passato.

Anche l’idea di multiculturalismo ha attraversato mutamenti importanti nell’ultimo secolo: da una società culturalmente tendente all’omogeneità e all’integrazione, si è approdati ad una coabitazione relativamente pacifica delle differenze, che pur conservano il loro carattere distintivo. Ciò che Obama ha aggiunto a questo quadro è un nuovo sogno, basato su valori aggreganti, seppur non omologanti – sogno che si è rivelato più importante di saper pareggiare il bilancio o ridurre il deficit nazionale, come le elezioni del 2012 hanno confermato. Il presidente ha trasmesso tutta una serie di principi (l’altruismo, l’orgoglio nazionale, la fiducia in se stessi e nei propri compatrioti) in un connubio nel quale per la maggior parte dei cittadini statunitensi è stato possibile identificarsi. In questo sta il trionfo del nuovo multiculturalismo: essere americani oggi, nell’era Obama, trascende l’etnia, il genere, l’orientamento sessuale e religioso. Il presidente ha saputo elaborare un concetto attuale ed inclusivo di ‘America democratica’ di grande attrattiva per i suoi abitanti, ma anche per il resto del mondo. In tale senso, multiculturalismo e promozione della democrazia sono e saranno sempre inevitabilmente legati al destino americano.