Finanza

Finanza

di Cesare Cosciani

Finanza

sommario: 1. I nuovi orientamenti della finanza pubblica. 2. La politica finanziaria per la piena occupazione. a) L'evoluzione della teoria. b) La politica per la stabilità col bilancio non in pareggio. c) La politica per la stabilità col bilancio in pareggio. 3. La revisione della teoria classica degli effetti delle imposte. 4. Nuovi problemi posti dall'evoluzione dei sistemi tributari. 5. La teoria pura delle scelte collettive. a) Le diverse impostazioni. b) Le teorie dello scambio volontario. c) Il princiolo della votazione. d) Critica al principio della votazione come metodo per rivelare i gusti individuali. □ Bibliografia.

1. I nuovi orientamenti della finanza pubblica

I mutamenti intervenuti negli ultimi decenni nel campo della vita economica e delle ideologie hanno condizionato quantitativamente e qualitativamente la struttura dei bilanci pubblici, che hanno subito modificazioni notevoli. Di conseguenza, gli economisti hanno cercato di identificare sul piano scientifico le tendenze di tali modificazioni, a prima vista non facilmente individuabili, i motivi che le hanno determinate e gli effetti che ne derivano. Così allo studioso della finanza pubblica dell'ultimo cinquantennio si sono presentati problemi nuovi, nonché la necessità di fondare nuove ipotesi per impostare - sulla base della mutata realtà storica - anche i problemi connessi a modelli economici precedenti.

Questa intensa e ampia opera di revisione sistematica dei problemi della finanza pubblica ha portato a un vero e proprio rinnovamento dei fondamenti teorici della scienza delle finanze di questo secolo, rinnovamento che va al di là della normale opera di chiarificazione e di sistemazione logica che accompagna l'evolversi di ogni disciplina. Per quanto tale revisione coinvolga l'intero sistema scientifico e perfino la concezione stessa della finanza pubblica, conviene limitarci a porne in evidenza solo gli aspetti più rilevanti.

Si può dire che la nuova scienza delle finanze risenta in modo decisivo di due fattori: a) del mutamento negli obiettivi della politica finanziaria dello Stato moderno, per l'insorgere di nuove ideologie, anche in seguito all'emergere di nuove classi dirigenti al potere; b) dell'influenza esercitata dall'impostazione data da Keynes ai problemi economici, che ha consentito d'inquadrare la scienza delle finanze negli schemi della macroeconomia.

Concezione peculiare della finanza pubblica nell'impostazione classica dell'Ottocento, che è prevalsa fino ai primi decenni di questo secolo, è quella che considera lo Stato come un fattore della produzione ovvero come un'impresa destinata a produrre determinati beni o servizi, il costo dei quali viene reintegrato, secondo il principio della finanza neutrale, anno per anno, con un bilancio costantemente in pareggio.

Ma lo Stato moderno, anche nelle economie capitalisti- che, ha allargato notevolmente il suo intervento, con obiettivi nuovi e più incisivi.

Una volta criticato il principio in base al quale l'equilibrio del mercato sarebbe garantito da un meccanismo di autoregolazione, al principio del mercato viene ad aggiungersi il principio del bilancio, che si basa su di una pianificazione imposta dall'alto. Ciò porta a una diversa ripartizione delle risorse collettive, spostando una parte dei fattori produttivi dall'economia di mercato al settore pubblico, distribuendo diversamente il reddito nazionale attraverso il prelievo e la spesa pubblica, per conseguire una sua migliore ripartizione tra le varie classi sociali (obiettivo della redistribuzione) e per assicurare uno sviluppo equilibrato dell'economia (politica fiscale per lo sviluppo economico e per la stabilità).

Sono tutti obiettivi strettamente interdipendenti e non sempre compatibili tra loro, almeno nel breve periodo. Infatti, se si punta a una più equa ripartizione del reddito nazionale, si ottiene, in genere, una conseguente limitazione del tasso di sviluppo economico. In tal caso il conseguimento di quegli obiettivi diventa un problema di massimi condizionati, che si possono risolvere con dei compromessi sul piano extraeconomico.

2. La politica finanziaria per la piena occupazione

a) L'evoluzione della teoria

La grande depressione degli anni trenta determinò in tutto il mondo il drammatico problema della disoccupazione, fenomeno che assunse dimensioni prima sconosciute. Si può dire che da questa situazione è derivata la spinta al rinnovamento del pensiero economico, il cui punto culminante si ravvisa nell'opera fondamentale del Keynes (1936) che contribuì in modo decisivo con la Fiscal policy e con la finanza funzionale a trasformare la finanza pubblica da strumento passivo in strumento attivo per il riequilibrio di mercato. L'origine di questa nuova concezione della finanza è abbastanza semplice: se vi sono delle risorse che il settore privato non può utilizzare, queste risorse possono essere impiegate dal settore pubblico, attraverso una spesa addizionale che non viene necessariamente coperta con un aumento delle entrate correnti.

La prima concreta esperienza di consapevole abbandono della filosofia del bilancio in pareggio fu compiuta con il bilancio svedese degli anni trenta, per cui, separate le partite correnti da quelle in conto capitale, fu mantenuto il principio del pareggio per le partite correnti, mentre le spese in conto capitale erano destinate a variare ai fini della stabilità senza collegamento con le relative entrate. Nel 1937 vi fu un abbandono del principio del pareggio anche per le partite correnti. Ma la prima presa di posizione scientifica si fa risalire a una lettera aperta del Keynes al Presidente degli Stati Uniti pubblicata sul ‟New York Times" del 31 dicembre 1933. Dopo aver osservato che nei sistemi economici moderni la produzione ha per scopo il consumo, e che pertanto il volume della produzione dipende dal potere d'acquisto sul mercato, affermava che al fine di avviare la ripresa dalla crisi economica di quel momento era necessario aumentare il potere d'acquisto attraverso l'incremento della spesa pubblica finanziata con prestiti, così da non costituire un mero trasferimento di redditi esistenti attraverso il prelievo fiscale.

Hansen, fin dal 1941, riprese questa impostazione e iniziò una revisione razionale del principio classico del pareggio del bilancio e dell'impiego del debito pubblico, concludendo che un giudizio favorevole o meno sul debito pubblico può essere dato solo in funzione degli aggregati del reddito nazionale, e della sua capacità di equilibrare la domanda con l'offerta globale. Le nuove impostazioni dello Hansen portano alla finanza funzionale del Lerner del 1943 che si basa su di un'idea centrale relativamente semplice: la politica di bilancio, sia nel momento del prelievo che in quello della spesa, dev'essere guidata esclusivamente dagli effetti esercitati sulla spesa globale della collettività.

Ma nel processo di maturazione di queste idee merita un rilievo particolare la funzione assolta dal Committee for Economical Development (CED), influente organizzazione nordamericana. Nel 1947, i membri di quest'organismo fecero presente la necessità che il livello delle spese pubbliche fosse fissato in funzione degli obiettivi a lungo termine anziché di quelli a breve termine. Le aliquote delle varie imposte devono essere determinate in modo che il bilancio di piena occupazione presenti un lieve attivo, e in modo che la funzione anticongiunturale del bilancio sia affidata esclusivamente agli stabilizzatori automatici, evitando quelli discrezionali.

Queste le tappe più importanti dell'evoluzione della concezione degli studiosi circa la funzione del bilancio pubblico; su questa linea si è andata sviluppando una vastissima bibliografia, che ha approfondito i vari aspetti, mettendone in luce dei nuovi.

Oggi, sostanzialmente, si è passati da una concezione contabile del bilancio pubblico a una concezione economica, per cui al pareggio del bilancio come metro per misurare la validità di una politica finanziaria, si è sostituito il criterio del pareggio tra domanda e offerta globale, cui il bilancio deve concorrere assieme ad altri fattori (politica del tasso d'interesse e politica monetaria). Ma l'applicazione di questa nuova impostazione scientifica, sviluppatasi essenzialmente negli Stati Uniti, alla politica effettiva di paesi strutturalmente diversi da quel mercato, è avvenuta forse per un eccessivo spirito di imitazione, senza un adeguato approfondimento critico delle premesse. Infatti, tale politica ha un senso ben diverso per i mercati ristretti o strettamente vincolati ad altri paesi - e quindi privi di quell'autosufficienza propria degli Stati Uniti, autosufficienza che rende questo paese scarsamente sensibile a influenze esterne - e per gli Stati con strutture fiscali più arretrate e con un'amministrazione, che gestisce le entrate e le uscite, scarsamente efficiente. In questi paesi l'attuazione di tale politica più moderna non solo ha meno possibilità di successo, ma è anzi, in certe condizioni, controproducente, mentre meglio giovano strumenti più tradizionali.

Accettato, pertanto, il principio per cui, quando la domanda complessiva cade, determinando uno stato di re- cessione con la conseguente diminuzione dell'occupazione, il bilancio deve determinare una spinta compensativa della domanda stessa, creando un potere d'acquisto aggiuntivo, mentre quando la domanda complessiva eccede l'offerta globale, creando spinte inflazionistiche, è necessario che il bilancio pubblico sottragga il potere d'acquisto eccedente per garantire la stabilità monetaria, gli studiosi hanno ampiamente esaminato gli strumenti più idonei per raggiungere tale scopo.

b) La politica per la stabilità col bilancio non in pareggio

Un primo metodo per riequilibrare la domanda con l'offerta globale consiste nell'abbandonare il pareggio del bilancio portandolo in disavanzo ove vi sia una deficienza nella domanda effettiva, o portandolo in avanzo nel caso inverso. In tal modo si può arrivare al livello di equilibrio di piena occupazione.

Tale scopo si raggiunge o aumentando la spesa pubblica, lasciando immutate le entrate correnti, o riducendo la pressione fiscale, lasciando immutato il livello della spesa pubblica. In entrambi i casi si verifica un'iniezione sul mercato di nuovo potere d'acquisto.

Se lo Stato incrementa la spesa per un certo ammontare, ferme restando le entrate correnti, il prodotto nazionale lordo subisce un incremento superiore a quello della spesa, per effetto del moltiplicatore è dell'acceleratore. Il moltiplicatore dipende essenzialmente dalla propensione marginale al consumo delle famiglie nei cui confronti la maggiore spesa si tramuta in reddito; l'acceleratore dipende dai maggiori investimenti che le imprese possono essere indotte ad effettuare per fronteggiare la maggiore domanda di beni di consumo da parte delle famiglie il cui reddito è aumentato.

Il concetto di moltiplicatore è stato formulato per la prima volta dal Kahn nel 1931, ma venne riformulato e precisato nell'ambito delle teorie keynesiane. La sua dinamica è relativamente semplice.

Supponiamo che sul mercato vi siano dei fattori della produzione disoccupati, tra cui del risparmio inutilizzato, e che in tale situazione lo Stato inizi un programma aggiuntivo di lavori pubblici, aumentando le proprie spese di 1.000 e finanzi tali maggiori spese in modo da non contrarre la domanda privata complessiva (per es., emettendo debito pubblico). In tal caso lo Stato crea un maggior reddito nazionale di 1.000, rappresentato per es. dalla strada nuova, e nello stesso tempo occupa degli operai precedentemente disoccupati, i quali percepiscono un ammontare di salari di 1.000. Salari che, spesi dagli operai, aumentano la domanda di beni di consumo presso i produttori. Così la produzione di beni di consumo, in seguito a questa accresciuta domanda, aumenta per es. di 800 unità (le altre 200 unità, supponiamo, si ‛perdono' per strada essenzialmente per la propensione al consumo), accrescendo ulteriormente la domanda globale di 800. Ma i produttori, per aumentare la loro produzione, assumono nuovi lavoratori, i quali a loro volta assorbiranno queste 800 unità. Anche questi nuovi lavoratori, prima disoccupati, a loro volta spenderanno il reddito guadagnato, aumentando ulteriormente la domanda di beni di consumo. E così, gradualmente, a ondate successive, la domanda complessiva di beni di consumo aumenta ulteriormente la produzione di beni e, cioè, in definitiva, il reddito nazionale e il volume dell'occupazione.

In ciascuno degli stadi della produzione, il denaro percepito dai produttori viene distribuito quale reddito ai partecipanti alla produzione e rappresenta un contributo all'accrescimento del reddito. In questo particolare processo consiste il fenomeno del ‛moltiplicatore'.

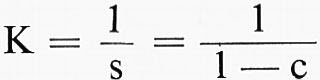

Poiché il fattore limitativo più importante del moltiplicatore è la propensione al risparmio, la formula generale che si è data a questo processo è la seguente:

(dove K è il moltiplicatore, s è la propensione marginale al risparmio e c è quella al consumo). E riferendoci alla spesa pubblica (G) essa assume questo valore: ∆Y = K∆G (dove Y è il reddito nazionale).

L'intensificazione della domanda di beni di consumo rende necessario un impiego più intenso di beni strumentali che il mercato dovrà approntare, così che anche la domanda di beni di investimento aumenta (si tratta di investimenti ‛indotti' in quanto sono funzione della variazione del reddito), e poco importa se tale maggiore domanda rappresenti un'anticipata sostituzione di vecchi impianti oppure una maggior produzione di beni strumentali.

Lo stesso scopo si può ottenere con una riduzione del livello di imposizione. Il prelievo fiscale ha un effetto restrittivo sulla domanda o perché riduce direttamente il reddito monetario disponibile se si tratta di imposte sul reddito, o perché riduce il reddito reale, ove le imposte si trasferiscano al consumatore attraverso un aumento dei prezzi. E se le imposte incidono sulle imprese hanno un effetto negativo anche sugli investimenti in quanto riducono l'efficienza marginale del capitale. E, quindi, uno sgravio delle imposte, aumentando il potere d'acquisto nelle mani del pubblico, aumenta, sempre per effetto del moltiplicatore e dell'acceleratore, la domanda effettiva per un ammontare superiore allo sgravio subito dal bilancio pubblico. La misura dipende anche qui dalla propensione marginale al consumo e dall'efficienza marginale del capitale.

I mutamenti del saldo di bilancio, attraverso variazioni del livello delle entrate correnti o delle spese pubbliche, derivano da fattori automatici o da fattori discrezionali, sui quali la letteratura finanziaria recente si è intrattenuta diffusamente.

Quando, per fattori esogeni, il reddito nazionale tende a variare, alcune forme di prelievo tendono anch'esse, spontaneamente, a variare il loro gettito nella stessa direzione in misura più che proporzionale. E talune spese tendono a rimanere fisse o a variare in misura meno che proporzionale rispetto alle variazioni del reddito nazionale. Poiché queste variazioni intervengono senza alcuna decisione dall'alto, e dal momento che tendono a creare sul mercato delle spinte compensatrici delle tendenze del mercato, queste forme di prelievo o di spesa vengono chiamate ‛stabilizzatori automatici'.

Per quanto riguarda il prelievo fiscale l'esempio tipico di questi stabilizzatori automatici è rappresentato dall'imposta personale progressiva sul reddito. Infatti se il reddito nazionale aumenta, anche quando ciò avvenga in termini puramente monetari, ferma restando la struttura giuridica dell'imposta, famiglie che in precedenza erano esenti dall'imposta perché possedevano un reddito inferiore al minimo imponibile ora entrano a far parte del numero dei contribuenti. Tutti coloro che erano già soggetti all'imposta, in seguito all'aumento del loro reddito imponibile, vengono assoggettati a un tasso più elevato. E pertanto il gettito complessivo di questa imposta aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'ammontare del reddito nazionale, creando un'eccedenza delle entrate fiscali sulle spese, eccedenza che costituisce un fattore restrittivo della domanda.

Se si considerano le spese pubbliche, un esempio di stabilizzatore automatico può venir identificato nei sussidi corrisposti ai disoccupati. In fase di recessione economica, il numero di disoccupati tende ad aumentare ed aumenta anche l'ammontare complessivo dei sussidi corrisposti. Pertanto si ha un incremento del reddito disponibile dei privati, a carico del bilancio pubblico, che contribuisce a sostenere la domanda globale.

La letteratura finanziaria si è ampiamente impegnata a illustrare i vantaggi degli stabilizzatori automatici, in primo luogo quello di agire spontaneamente e, quindi, con una certa rapidità. Si può spiegare, pertanto, la grande fiducia che gli economisti ripongono in questo strumento e, di conseguenza, la vasta analisi di questo problema dal punto di vista logico e delle ricerche induttive. Si può comprendere come, di conseguenza, si sia stati indotti a preconizzare che nei sistemi fiscali moderni si conceda un posto sempre più importante alle imposte di questo tipo, in particolare all'imposta personale progressiva, anche se ciò talvolta può ledere in una certa misura i principi di equità o di efficienza del sistema.

La letteratura più recente ha messo in evidenza, inoltre, l'importanza, a fianco degli stabilizzatori automatici, di quelli discrezionali, che dipendono, cioè, da una decisione amministrativa (come la manovra delle quote di ammortamento degli impianti deducibili dal reddito delle imprese o l'accelerazione di programmi di spesa pubblica) o legislativa (come la variazione delle aliquote o di altro parametro da cui dipende l'ammontare dell'imposta dovuta). Sono misure molto efficaci ma lente ad agire (specie quelle legislative) ed implicano perciò il rischio di venir realizzate troppo tardi, quando il ciclo può essersi invertito.

Queste nuove impostazioni hanno dato certamente un contributo positivo e non trascurabile all'elaborazione di una politica di stabilità più efficiente e hanno chiarito molti aspetti della questione, precedentemente rimasti in ombra. Ma non si devono sottovalutare alcuni aspetti meno positivi di tali politiche.

L'impostazione del problema dei saldi di bilancio in termini di equilibrio del reddito nazionale è stata una conquista decisiva per una corretta politica finanziaria. Ma talvolta, specie nei tecnici, l'abbandono di quello che si configura come un feticcio, il bilancio in pareggio, può degenerare nel feticcio opposto, il bilancio in disavanzo, come se il disavanzo potesse rimediare a qualsiasi difficoltà economica del paese. Non si deve dimenticare che il disavanzo va coperto col debito pubblico, e implica, pertanto, il pagamento di un certo ammontare di interessi anche negli esercizi futuri. Ma in tal modo, per l'avvenire, una parte delle risorse pubbliche effettive o potenziali vengono distratte dalle spese relative a servizi pubblici in generale, almeno nei limiti in cui il reddito nazionale non si sviluppa adeguatamente nel tempo. E in ciò risiede, forse, una causa della diffidenza dei classici verso il disavanzo, in un secolo in cui il reddito era stagnante o il suo sviluppo moderato. In altre parole, in un paese in cui la pressione tributaria sia, per es., del 30% e se il debito dello Stato per 100, necessario per raggiungere il bilancio di pieno impiego, viene contratto a un tasso d'interesse del 6%, ove il reddito nazionale non aumenti almeno del 20% del debito, lo Stato in avvenire dovrà o aumentare la pressione tributaria generale o ridurre il volume dei servizi pubblici. Questi tassi d'incremento sono facilmente conseguibili in fase di depressione, ma è necessario che una volta raggiunto il livello di reddito nazionale primitivo, il debito nazionale venga estinto per evitare che permanga l'onere del servizio. Ciò per riportare la validità teorica della tesi nell'ambito delle sue premesse: i ragionamenti fatti conservano in pieno il loro valore nel quadro di una politica che stabilizzi l'andamento ciclico dell'economia, in cui a periodi di recessione fronteggiati con il disavanzo succedano periodi di sviluppo eccedenti il tasso normale in cui sia possibile portare il bilancio in avanzo per rimborsare il debito contratto per la stabilità.

Se si considerano le spese, si vede che non tutte hanno il medesimo effetto moltiplicativo del reddito nazionale. Così, se la spesa non consiste in una domanda diretta di beni e servizi, ma ha un carattere di redistribuzione del reddito monetario, una parte di tale spesa si traduce subito in un aumento del risparmio e l'incremento di domanda che ne consegue è solo una parte della spesa addizionale. Vale a dire che il valore del moltiplicatore è molto basso.

Pertanto, l'idea di spendere di più pur di spendere, per risolvere la recessione, è quanto mai errata e costituisce una politica eccessivamente costosa e poco efficace. Così come lo è la spesa pubblica addizionale in investimenti che sostituiscano quelli privati.

Analogamente il finanziamento del disavanzo di bilancio con l'emissione di titoli, specie in un periodo di restrizione del credito, può limitare il ricorso al credito da parte delle imprese impedendo investimenti privati.

In particolare, per quanto riguarda gli stabilizzatori automatici, è necessario, almeno in certe circostanze, tener presenti alcuni limiti di tale strumento. In primo luogo non è detto che, a parte il loro peso, siano sempre efficaci. Lo sono se l'espansione del reddito nazionale in termini monetari proviene da una spinta della domanda, dato che essi possono concorrere a contenerla. Ma possono non avere alcun effetto, o possono avere un effetto negativo, quando la spinta viene da parte dell'offerta, come nel caso dell'inflazione da costi. In secondo luogo, se si tratta di un incremento reale del reddito nazionale, è opportuno che esso sia contenuto solo quando l'economia sta per toccare il cosiddetto ‛tetto' della piena occupazione, al di là del quale si iniziano i processi inflazionistici. Ma prima di arrivare a questo punto e specie nella fase iniziale della espansione, dopo una crisi economica, gli stabilizzatori non sono affatto utili, in quanto possono frenare la ripresa economica. Infatti, se si considera il trend, cioè l'andamento di lungo periodo dell'economia, i processi di cui si è discusso possono creare avanzi di bilancio persistenti, che sarebbero di intralcio allo sviluppo economico e, di conseguenza, rendono necessarie misure legislative per adeguare l'onere dell'imposta alle esigenze normali, con una riduzione del suo gettito.

Si può dire, in sostanza, di queste nuove politiche ciò che si può dire di ogni nuova idea: che almeno in un primo momento lo studioso si entusiasma eccessivamente della novità e tende ad esagerarne i pregi. Solo in un secondo momento giunge un periodo di riflessione critica e di decantazione delle idee. Probabilmente la dottrina economica è già arrivata a questa seconda fase per quanto riguarda il problema che ci interessa. Ma coloro che hanno interessi sostanzialmente operativi si impadroniscono di queste idee, spesso senza il necessario senso critico, sottovalutando le condizioni alle quali è subordinato il funzionamento del processo, ed usano tali strumenti in modo poco appropriato, anche perché possono essere un comodo mezzo per creare facili illusioni finanziarie.

c) La politica per la stabilità col bilancio in pareggio

Un secondo metodo per riequilibrare la domanda globale consiste nel non abbandonare il pareggio del bilancio variando nello stesso senso il livello delle entrate e delle spese per il medesimo ammontare, o, mantenendo fermo detto livello, procedendo a una redistribuzione del reddito nazionale onde variare la propensione al consumo della collettività.

La prima di queste due modalità è stata elaborata da Haavelmo nel 1945, ma i suoi precedenti risalgono ad alcuni anni prima. La tesi è nota col nome di moltiplicatore di un bilancio in pareggio o teorema di Haavelmo.

La tesi, in termini estremamente semplificati, consiste in questo. Le spese pubbliche hanno, come si è detto, un moltiplicatore positivo, mentre i prelievi fiscali hanno un moltiplicatore negativo. Se le classi destinatarie del reddito speso dallo Stato hanno una propensione al consumo uguale a quella delle classi nei cui confronti si applica l'imposta, evidentemente non si ha alcun effetto positivo sul reddito nazionale, in quanto i due moltiplicatori si compensano. Ma se la spesa pubblica consiste in una spesa di investimento o di acquisto di beni e servizi, allora si ha un incremento del reddito nazionale per un importo netto pari all'ammontare della spesa, cioè, come si dice, un moltiplicatore pari all'unità.

Haavelmo distingue il reddito netto, termine che usa per indicare la somma di redditi a disposizione degli individui dopo il pagamento delle imposte, dal reddito lordo, termine che usa per indicare la somma di redditi a disposizione degli individui prima del prelievo fiscale. Il reddito lordo è la somma dei guadagni percepiti dagli individui nel produrre beni e servizi e, pertanto, coincide col loro valore globale. In tal modo mentre la domanda privata di beni e servizi dipende dal reddito netto, la loro occupazione dipende dal reddito lordo. Incrementi di spese pubbliche, coperti simultaneamente da imposte, si aggiungono come reddito privato al preesistente reddito lordo in modo tale da lasciare alla collettività lo stesso esatto ammontare di reddito netto, conservando la domanda privata al medesimo livello in cui si trovava prima dell'imposizione. Ma il governo - col provento delle imposte - fa domanda di beni e servizi, da destinarsi al pubblico come corrispettivo del prelievo fiscale. Se vi sono fattori disoccupati, la produzione per conto del governo si aggiunge a quella effettuata per conto del mercato, e il reddito lordo aumenta ancorché il reddito netto sia rimasto immutato. Pertanto un bilancio in pareggio ha un effetto moltiplicativo, con un moltiplicatore eguale a 1, ove si prescinda da qualsiasi effetto, positivo o negativo, proveniente da una redistribuzione del reddito.

Rimane da esaminare la seconda politica per la stabilità col bilancio in pareggio, cioè quella che consiste nell'aumentare la propensione al consumo o quella agli investimenti. Se la spinta deflazionistica dipende dalla caduta della domanda, questa può esser risollevata agendo sulla propensione al consumo delle famiglie o su quella ad investire delle imprese, mantenendo il bilancio in pareggio. La propensione al consumo può essere sollecitata redistribuendo il reddito nazionale.

Se si aumenta il carico fiscale per le classi più abbienti, aventi una bassa propensione al consumo, e si spende il ricavato a favore delle classi meno abbienti aventi un'alta propensione al consumo, si ottiene come risultato finale un aumento della propensione media al consumo della collettività. È il caso della riduzione delle aliquote di un'imposta sui consumi fondamentali, compensata da un aumento dei tassi di un'imposta personale sui redditi più elevati.

La propensione agli investimenti può venir elevata aumentando l'efficienza del capitale o riducendo le aliquote delle imposte sulle imprese o agevolando gli utili reinvestiti delle imprese.

Volendo dare un giudizio globale su queste nuove politiche fiscali si può affermare che, malgrado taluni entusiasmi eccessivi, i principi elaborati dagli studiosi hanno effettivamente consentito una politica economica più illuminata e più efficiente, per ottenere la stabilità del reddito, di quella di un tempo. Almeno nei limiti in cui l'andamento irregolare dello sviluppo di un paese dipenda da cause esclusivamente economiche e l'impiego degli strumenti ora indicati non incontri resistenze o fattori compensativi di carattere sociologico.

3. La revisione della teoria classica degli effetti delle imposte

Si può affermare che nel secolo scorso gli economisti elaborarono una teoria compiuta degli effetti delle imposte, per merito, tra gli altri, di Ricardo, Cournot, Barone, De Viti De Marco e Pantaleoni, teoria ottimamente sintetizzata nell'ampia opera sulla traslazione e incidenza delle imposte del Seligman.

La prima critica mossa, dalla teoria più recente a questa formulazione concerne lo stesso metodo di analisi. La teoria classica è impostata in termini di equilibri parziali, sul modello marshalliano, incapace di considerare nello stesso momento da un lato gli effetti dell'impiego del gettito, e dall'altro gli effetti sulla domanda dei fattori produttivi e sui prezzi di tutti gli altri beni influenzati dalle modifiche della domanda in seguito al prelievo e alla spesa. Solo un'impostazione in termini di equilibrio generale alla Walras o alla Pareto sono in grado di dare una visione completa e globale degli effetti dell'imposta. La critica è ineccepibile, ma non si può dire che la teoria recente abbia fatto progressi decisivi in questo campo, e ciò in quanto questo metodo si è rivelato, malgrado le attese, piuttosto modesto nei risultati, anche nel campo dell'economia applicata. Nè, d'altro lato, lo studio tradizionale si è manifestato inutile in quanto rimane pur sempre valido quando si tratta di esaminare la scelta del mezzo più idoneo per fronteggiare una spesa data, o quando si vogliono aumentare le entrate ferme restando le spese o comunque quando le modifiche delle modalità di prelievo sono di portata relativamente limitata.

Se si abbandonano queste ipotesi allora non è sufficiente il passaggio dall'equilibrio parziale a quello generale; è necessario abbandonare l'impostazione dell'economia statica, o della statica comparata, per passare alla dinamica. Nell'analisi statica si assumono come dati alcuni parametri e si pone una funzione tra due variabili (prezzo e quantità); nell'analisi statica comparata non si studia più il processo di trasformazione di un equilibrio in un altro, ma le caratteristiche dell'equilibrio di partenza rispetto a quelle dell'equilibrio di arrivo. Economia dinamica, invece, è uno studio in cui ciascun elemento deve venir datato, dove, cioè, il fattore tempo giuoca un ruolo determinante. Se nello studio degli effetti delle imposte ci si è fermati prevalentemente sui due primi aspetti, con sviluppi modesti e limitati nel tempo, ciò è dovuto allo scarso avanzamento della teoria economica generale su questo punto. Ma la riconsiderazione della teoria della traslazione dell'imposta si deve attribuire essenzialmente alla revisione della teoria dei prezzi e allo stesso concetto classico di concorrenza e di monopolio come configurazione di mercato.

È nel decennio 1920-1930, e nelle critiche allora sollevate da Clapham, Pigou, Robertson e soprattutto dallo Sraffa, che inizia questa revisione, non ancora giunta, però, a uno stadio definitivo. L'ipotesi classica del prezzo in regime di concorrenza o di monopolio perfetto è sempre meno aderente alla realtà. A fianco del massimo profitto netto si identificano altri obiettivi dell'imprenditore: il desiderio di conseguire un dato tasso di profitto netto (target rate of return), il desiderio di massimizzare il volume delle vendite, con il vincolo del conseguimento di un profitto minimo, ecc. La concorrenza come struttura di mercato, in cui la produzione è polverizzata tra un numero molto grande di piccole imprese che non possono influire sul prezzo del prodotto, lascia il posto alle situazioni di oligopolio e di concorrenza imperfetta.

Su queste nuove ipotesi e strutture di mercato, che nella teoria economica ancor oggi non trovano risposte definitive, si elabora la nuova teoria degli effetti dell'imposta, che perde l'omogeneità delle formulazioni classiche, spezzettandosi in tanti schemi quanti sono i comportamenti assunti come tipici degli imprenditori.

Oltre a questi completamenti dovuti all'adeguamento della teoria alla mutata realtà di mercato, si rivedono molti principi ritenuti un tempo pacifici: così il problema della traslazione dell'imposta sui redditi d'impresa e di quella generale sulle vendite.

La tesi classica affermata da Ricardo sosteneva che un'imposta generale e uniforme sui profitti non si trasferisce perché, come precisato dal Seligman: a) l'impresa marginale, che determina il prezzo, non avendo profitto non è colpita dall'imposta e pertanto non modifica l'equilibrio; b) essendo l'imposta uniforme, non vi è alcun motivo per spostare gli investimenti da un settore all'altro.

Nell'altro dopoguerra il problema venne risollevato in occasione di uno studio del Coates per il Colwyn Committee e investì il concetto di impresa marginale. La discussione non fu inutile in quanto ormai sembra chiaro che l'impresa marginale non si identifica fotografandola nel mercato ma cinematografandola. Nel senso che, come ogni altro fattore della produzione, anche l'imprenditore partecipa al processo produttivo solo se prevede di ottenere una rimunerazione non inferiore al livello da esso ritenuto minimo. E non si propone di conseguire tale profitto minimo anno per anno, ma in media lungo un certo numero di anni, detto ‛periodo economico'. Cioè, tenendo conto delle prospettive future nell'ambito del proprio orizzonte economico, che è il periodo di tempo entro il quale il soggetto dà peso agli elementi rilevanti per la propria condotta economica, considerato lo sconto al momento attuale degli eventi futuri.

Ma a fianco di queste considerazioni che attribuiscono anche all'impresa marginale un profitto minimo e non nullo, come ipotizzato dal Seligman, gli studi più recenti hanno abbandonato l'eccessiva astrattezza di un tempo. Il profitto su cui si commisura l'imposta sull'impresa non è più la categoria logica pura della teoria economica concepita come compenso per l'attività imprenditoriale. Il profitto dell'impresa deve anche compensare il capitale proprio, il quale deve ottenere un compenso non inferiore all'interesse corrente sul mercato degli investimenti alternativi. Se questo interesse viene ridotto dall'imposta, il capitale si disinveste dall'attività imprenditoriale e si dirige verso altri impieghi. Ciò significa che nella teoria moderna anche l'imposta sui profitti delle imprese si trasferisce, come da tempo sostenuto dagli uomini di affari, che considerano l'imposta sul reddito un elemento del costo di produzione.

In questi ultimi anni, alcuni studiosi hanno impostato, dopo l'insuccesso del Coates, lo studio induttivo della traslazione dell'imposta sulle società valendosi di opportuni modelli econometrici. Probabilmente il primo studio in tal senso risale al 1963 a cura di Krzyzaniak e Musgrave per gli Stati Uniti, cui seguirono quelli di Roskamp per la Germania, di Laumas per l'India, di Hall, di Gordon, di Kilpatrik e altri. Ma i risultati di queste ricerche empiriche sono deludenti in quanto le conclusioni sono talmente divergenti da non portare ad alcuna formulazione di validità generale. Da alcune ricerche risulterebbe che l'imposta si trasferisce per un importo addirittura superiore al suo ammontare (Krzyzaniak-Musgrave del 120-150%), per altre si limiterebbe a una percentuale molto modesta (Gordon 11-21%) o praticamente nulla (Hall).

Probabilmente tali divergenze in parte dipendono da assunzioni imperfette delle premesse e dalla difficoltà di isolare il processo fiscale dagli altri elementi perturbatori, ma in parte dimostrano l'incertezza della stessa teoria della formazione dei prezzi che ancora persiste e che quindi si ripercuote sulle applicazioni finanziarie.

La seconda revisione del problema della traslazione dell'imposta riguarda quella generale sulle vendite o sui consumi. La tesi tradizionale (Smith-Ricardo) estendendo a queste ipotesi l'analisi tradizionale svolta per un'imposta speciale su dati consumi afferma che un'imposta generale sui consumi si trasferisce sul consumatore finale.

H. G. Brown nel 1939 capovolse l'impostazione. Un'imposta generale sulle vendite, in un regime di concorrenza perfetta, fermi restando i gusti e le tecniche produttive, e ipotizzando un'offerta perfettamente anelastica dei fattori della produzione, non determina alcuna riduzione della produzione, essendo rimaste fisse le risorse impiegate. Si ipotizza che le risorse impiegate rimangano fisse, in quanto una riduzione nella produzione di beni significherebbe disoccupazione nei fattori produttivi, impossibilitati a trasferirsi in altri settori non assoggettati a imposta, dato il suo carattere di generalità. Secondo tale tesi, non è pensabile che i lavoratori preferiscano rimanere oziosi e che i proprietari di capitali e di terre siano disposti a lasciare improduttivi tali fattori senza ottenere alcun reddito, anziché accontentarsi di ottenere una rimunerazione minore, nè vi è convenienza - per la generalità del tributo - a trasferire le risorse produttive da un settore a un altro. E infine non vi è motivo per pensare che il volume della circolazione monetaria aumenti, in seguito all'imposta, attraverso l'emissione di moneta addizionale o attraverso l'espansione del credito o dei mezzi monetari, consentendo in tal modo l'aumento dei prezzi. E così, non verificandosi nè diminuzione di offerta di beni in generale nè aumento della domanda per un incremento della moneta circolante, il livello generale dei prezzi non può aumentare e l'imposta riduce i redditi monetari delle varie imprese. Di conseguenza, ove si accetti il principio che i fattori sono rimunerati in base alla produttività marginale, i redditi dei possessori di fattori di produzione si riducono in proporzione alla riduzione del reddito monetario aziendale. Si verifica cioè una traslazione all'indietro.

La tesi del Brown venne ripresa dal Rolph, che estese le conclusioni anche all'ipotesi di una o più imposte speciali. Il Rolph prescinde dagli effetti della spesa statale, e suppone un sistema economico chiuso, in regime di concorrenza perfetta e con risorse perfettamente mobili.

Sostanzialmente egli concepisce l'imposta come una mera sottrazione di reddito monetario a un gruppo privato onde trasferirlo allo Stato per lo stesso ammontare. Di conseguenza, l'imposta ha sempre un effetto deflazionistico, in quanto la capacità di spesa dei privati risulta ridotta, escludendo ogni altro effetto inflazionistico che ne compensi le conseguenze ricordate, sia con un incremento delle spese statali che con una riduzione di altre imposte, come effetto dell'impiego del gettito d'imposta. In tal caso, l'imposta riduce il prezzo netto ricevuto dalle imprese produttrici. Le singole imprese riducono la produzione fino a raggiungere il nuovo prezzo di equilibrio (coincidenza del costo marginale col prezzo al netto d'imposta). Essendo di carattere generale, tale processo di contrazione della produzione viene a creare sul mercato dei fattori della produzione uno stato generale di disoccupazione che, nell'ambito delle premesse poste, provoca una riduzione dei prezzi di detti fattori, fino a rendere nuovamente conveniente il loro impiego, allargando la produzione per raggiungere gli stessi livelli produttivi precedenti la rottura dell'equilibrio. E il nuovo equilibrio coincide con quello vecchio, fermi restando i prezzi delle merci, con una riduzione, invece, dei compensi attribuiti ai fattori produttivi. Pertanto, un'imposta generale sulle vendite non ha alcuna influenza sui prezzi dei prodotti.

Il Rolph, considerando un'imposta speciale per alcuni prodotti solamente, osserva che il prezzo dei beni tassati aumenterà, in quanto la loro produzione sarà ridotta, ma in conseguenza della riduzione della produzione, i prezzi dei fattori produttivi si ridurranno per la loro aumentata disponibilità sul mercato, e diminuiranno, di conseguenza, i prezzi dei beni non tassati, in modo da lasciare immutato anche in questo caso il livello generale dei prezzi delle merci.

Sono tesi che, se accettate, rivoluzionerebbero molte impostazioni finanziarie e non solo le conclusioni relative agli effetti delle imposte; ma la loro validità è limitata dalle stesse premesse da cui partono. Si prescinde dal fatto che il primo impulso degli imprenditori è quello di aumentare i prezzi di vendita, perché è la via di minor resistenza, e il successivo riassestamento incontra notevoli difficoltà. Tali tesi presumono un mercato dei fattori produttivi molto elastico, mentre nelle economie più avanzate è nota la forza delle organizzazioni sindacali che hanno sempre la possibilità di opporsi a qualsiasi riduzione di salari monetari. E infine ignora l'effetto della spesa pubblica, che può mantenere costante la domanda globale facendo venir meno una delle premesse del ragionamento di Brown-Rolph.

4. Nuovi problemi posti dall'evoluzione dei sistemi tributari

Il livello del reddito nazionale pro capite, l'importanza relativa dei vari settori economici (agricoltura, industria, settore terziario), l'apertura del mercato a paesi terzi, e in genere la struttura economica di un paese, hanno sempre condizionato la scelta della componente di un sistema tributario. Recenti ricerche induttive hanno dimostrato in modo sorprendente la stretta correlazione tra il grado di sviluppo economico di un paese, la percentuale di reddito nazionale prelevata dallo Stato, e la composizione dei singoli tributi nonché la loro struttura. Si è messo in luce, in tal modo, da un lato come le possibilità di scelta del legislatore nel configurare il sistema tributario di uno Stato siano piuttosto limitate e dall'altro lato come i sistemi tributari siano suscettibili di continue trasformazioni.

Non ci si può sorprendere, pertanto, se di fronte allo sviluppo economico che si è manifestato in questo dopo- guerra e alle nuove ideologie che prevalgono in questo periodo, assistiamo a un aumento della pressione tributaria, indice di una crescente socializzazione del reddito nazionale, nonché a una radicale trasformazione di vecchi tributi e al sorgere di nuove forme di prelievo. Così in questi ultimi decenni assistiamo, forse anche per un effetto di imitazione, al diffondersi, e non solo nei paesi più sviluppati, dell'imposta progressiva sul reddito globale delle persone fisiche, che deriva da un processo di unificazione delle vecchie imposte cosiddette reali, in quanto colpivano con aliquote proporzionali e in modo autonomo i singoli redditi, e senza tener conto dei fattori personali che modificano la capacità contributiva; dell'imposta sulle società o sulle persone giuridiche che assume un carattere complementare all'imposta sulle persone fisiche per colmare il vuoto fiscale relativamente agli utili non distribuiti e costituisce un elemento di controllo pubblico nell'economia; dell'imposta sui plusvalori patrimoniali per decurtare quelle forme di arricchimento effettivo o puramente monetario, che non si fanno rientrare normalmente nel concetto di reddito prodotto; dell'imposta generale sulle vendite che, sorta durante la prima guerra mondiale come tassa di bollo limitatamente ad alcuni prodotti di lusso, si generalizzò prima in un'imposta generale sulle vendite e successivamente si trasformò in un'imposta generale sui consumi applicata col metodo del valore aggiunto.

Esaminando il problema su di un piano generale che prescinda da aspetti secondari e da inevitabili deviazioni, come si conviene in un'analisi scientifica, si può dire che tutte queste innovazioni rispondono, oltre che ai mutati obiettivi perseguiti dalle classi dirigenti, alle esigenze di taluni fili conduttori che i legislatori hanno seguito, almeno in parte, sotto l'influenza dell'esame condotto dalla dottrina scientifica più moderna sugli effetti economici delle varie modalità di prelievo.

Il primo filo conduttore di questo processo di trasformazione è quello del concetto di equità, accolto dalla nuova classe dirigente emersa in seguito all'adozione del suffragio universale e a una maggiore partecipazione al potere delle classi più numerose, meno abbienti. Questa esigenza di una più ampia redistribuzione del reddito nazionale ha portato a una più accentuata progressività nell'imposizione. E il primo strumento che viene impiegato è quello dell'imposta personale sul reddito globale, che è più rapidamente utilizzabile dal legislatore, il quale ha già a sua disposizione gli elementi necessari costituiti dalle varie imposte reali sul reddito che unifica, trasformandole, in un'imposta unica. La più ampia applicazione di tale imposta e l'inasprimento graduale sugli alti redditi dei tassi marginali a livelli notevoli, che si avvicinano all'unità, indicano la volontà del legislatore di servirsi di questa imposta oltre che per finanziare le spese pubbliche anche per livellare i redditi. Ma l'applicazione troppo ampia di questa imposta si rivela deleteria ai fini degli incentivi a produrre e a investire e alla formazione del risparmio, compromettendo lo sviluppo del reddito nazionale. A questo punto la progressività viene attuata usando anche le imposte indirette che non presentano questi inconvenienti. Le vecchie imposte, che per assicurare un gettito cospicuo al bilancio dello Stato, devono colpire i consumi popolari, con un carattere spiccato di regressività, vengono trasformate in un'imposta generale su tutti i consumi, proporzionale al reddito consumato; nei sistemi più moderni, attraverso un'opportuna discriminazione dei tassi, l'imposta è resa progressiva rispetto al reddito globale.

Nello stesso tempo si modifica la struttura delle spese pubbliche per produrre in misura crescente beni e servizi a favore delle classi meno abbienti (edilizia popolare, gratuità dell'insegnamento, sicurezza sociale, ecc.) affiancando in tal modo, anche se con una tecnica meno appariscente nei bilanci familiari e, perciò, generalmente sottovalutata negli studi empirici, la redistribuzione del reddito attuato col prelievo.

Si noti che questa evoluzione delle imposte indirette e della spesa pubblica ripropone in termini nuovi l'antica contrapposizione tra gettito delle imposte dirette e gettito delle imposte indirette, quale indice di equità di un sistema tributario, come emerge dalla bibliografia più recente. E ciò tanto più in quanto col rafforzarsi del potere contrattuale delle organizzazioni sindacali le imposte indirette che colpiscono i consumi delle classi lavoratrici a livello di reddito più basso, dopo un certo periodo di tempo si trasferiscono sul livello dei salari rendendo meno sicura la tesi tradizionale per cui dette imposte incidono effettivamente sulle classi meno abbienti. Da queste considerazioni di carattere equitativo e dall'esame più accurato degli effetti disincentivi delle imposte dirette è derivata quella tesi che nella recente dottrina finanziaria si chiama la rivalutazione delle imposte indirette; ciò che ridimensiona questo antico problema alla luce delle nuove considerazioni.

Risponde sempre a questo filo conduttore l'estensione del concetto di reddito imponibile, da quello più ristretto concepito come reddito prodotto a quello più ampio di reddito entrata, che include nella base tassabile ogni tipo di arricchimento dell'individuo durante un certo periodo di tempo, qualunque forma assuma. In questo quadro si ripropone l'imposizione dei plusvalori patrimoniali, un tempo circoscritta ai contributi di miglioria, per cui lo Stato assorbe una parte del plusvalore degli immobili se e in quanto questo è determinato da una spesa pubblica, e in via di estensione a tutti gli incrementi di valore realizzati, da qualsiasi causa provengano, anche se di carattere puramente monetario, in questo caso, per rendere meno sperequati gli effetti della svalutazione monetaria rispetto ai patrimoni espressi in termini monetari.

Un secondo filo conduttore cui si possono collegare le recenti innovazioni tributarie riguarda l'efficienza del sistema economico, per cui i tributi tendono a modellarsi in modo da stimolare o quanto meno da non intralciare lo sviluppo economico del paese, obiettivo di fondo che negli Stati moderni si affianca a quello della redistribuzione del reddito. È soprattutto da questo punto di vista che si spiegano la rapida evoluzione dell'imposizione generale sulle vendite e le nuove tecniche di incentivazione fiscale.

La letteratura finanziaria di questo dopoguerra ha molto discusso sugli effetti negativi di un'imposta generale sui consumi, ormai generalizzata in tutti i paesi, che colpisce tutti i passaggi delle merci e dei servizi fino al consumatore finale, effetti attribuibili al fatto che tale imposta agisce da premio fiscale per le imprese integrate verticalmente; da disincentivo per le imprese ad alta intensità di capitale; da distorsione negli scambi internazionali, e che crea sperequazioni nell'incidenza finale. E ha messo in rilievo come tali inconvenienti non sussistano in un'imposta sul consumo riscossa in una sola fase presso il consumatore finale o riscossa nelle varie fasi in base al valore aggiunto. Gli effetti economici di quest'ultima imposta sono stati, in questi tempi, accuratamente approfonditi, e la notevole bibliografia su questo argomento ha certamente contribuito a una sua più estesa applicazione.

Si è messo in rilievo l'effetto negativo sull'efficienza produttiva dell'imposta plurifase cumulativa, in quanto tale forma di prelievo provoca un'artificiosa distorsione nell'impiego equilibrato - all'interno dell'azienda - dei fattori capitale e lavoro, favorendo tecniche produttive più arretrate. Infatti, poiché detta imposta colpisce tutti gli acquisti delle imprese inclusi i beni strumentali, ove un processo produttivo possa venir ottenuto con un minor volume di macchinari e un maggior impiego di mano d'opera, questa soluzione risulterà meno onerosa per l'imprenditore rispetto a quella che implica l'impiego di macchinari più moderni, più efficienti e pertanto più costosi, ma con una minor occupazione. Così che si favoriscono processi tecnicamente arretrati, determinando una spinta alla sostituzione di macchine con il fattore lavoro. L'imposta sul valore aggiunto, invece, consentendo l'immediato rimborso dell'imposta pagata sull'acquisto dei macchinari, è neutrale rispetto alla combinazione dei fattori produttivi.

L'imposta plurifase cumulativa, inoltre, costituisce un premio per le imprese integrate verticalmente in quanto non colpisce i passaggi interni nell'ambito di un'impresa, passaggi che invece sono tassati se avvengono tra imprese autonome. L'imposta cumulativa ostacola la specializzazione aziendale, crea distorsioni nel commercio internazionale per la necessità di procedere al rimborso dell'imposta che incide sul prodotto esportato, già assolta nelle fasi precedenti. Imposta che può essere calcolata solo in base a una media, con conseguenti premi all'esportazione o dazi all'importazione, in tutti i casi in cui il prodotto in concreto ha assolto nelle fasi precedenti un onere maggiore o minore di quello medio.

L'imposta sul valore aggiunto, che consente di detrarre dall'imposta calcolata sulle vendite quella assolta per rivalsa sugli acquisti in un certo periodo, è neutrale, in quanto in definitiva colpisce il valore aggiunto di ciascuna impresa, e la somma dei singoli valori aggiunti non è altro che il prezzo finale del prodotto.

Si può far rientrare in questo ordine di idee la proposta del Kaldor avanzata in alcuni schemi di riforma tributaria inglese e indiana di questo dopoguerra per un'imposta personale sulla spesa, proposta con cui riprendeva alcune idee già espresse da Fisher, Einaudi e Vickrey, sganciando tale tassazione dal problema della doppia imposizione sul risparmio. In sostanza, questa imposta si propone di tassare il reddito, come le imposte dirette, ma eliminando gli inconvenienti propri di questo tributo, nel momento in cui il reddito viene speso anziché prodotto. Kaldor dà al tributo, a differenza delle imposte indirette, la forma di un'imposta personale sulla spesa. Cioè non si propone di tassare i singoli beni e servizi acquistati dal contribuente al momento dell'acquisto con i metodi classici impiegati per tassare le vendite o i consumi, nè si propone di introdurre delle varianti sostanziali alle imposte sul reddito onde consentire la detrazione della parte che viene risparmiata, né, ancora, di arrivare all'accertamento diretto della spesa annuale, ma si propone di accertare la spesa con un metodo personale indiretto, calcolando la differenza tra totale di incassi in conto reddito e in conto capitale da un lato e spese in conto capitale dall'altro. In altre parole, in una dichiarazione annuale, il contribuente dovrebbe aggiungere al saldo delle disponibilità monetarie (conti bancari e denaro in cassa) al 1° gennaio dell'anno, tutti gli incassi correnti (stipendi, interessi, dividendi, ecc.) - ancorché saltuari (lasciti, donazioni, vincite) - e in conto capitale (alienazione di beni d'investimento, contrazione di mutui passivi, riscossione di mutui attivi) e da questa somma detrarre le spese in conto capitale (acquisto di beni di investimento, estinzione di mutui passivi, concessione di mutui attivi, ecc.) e il saldo delle disponibilità monetarie a fine anno. La differenza rappresenta la spesa sostenuta nell'anno, che diviene, dopo aver operato talune detrazioni per esenzioni e correzioni, soprattutto concernenti i beni di consumo durevoli, la spesa imponibile. Sull'imponibile netto così determinato si applica l'imposta con un tasso progressivo.

L'ampia discussione sul piano scientifico che tale proposta ha sollevato non ha portato a realizzazioni concrete perché al momento della sua attuazione incontra diversi ostacoli che la rendono praticamente inattuabile. L'opera del Kaldor, tuttavia, è valsa a chiarire molti aspetti teorici tanto dell'imposta sul reddito quanto di quella sui consumi.

L'obiettivo dello sviluppo economico ha indotto gli studiosi a riesaminare il concetto di reddito imponibile dell'impresa, per identificare quelle parti di ricavo che non costituiscono reddito ma elemento di costo di produzione, nonché le varie forme tecniche di incentivazione fiscale.

Sotto il primo punto di vista si spiegano le discussioni sulle preferenze da dare a un'imposizione sul reddito commisurata alla base patrimoniale anziché direttamente al reddito. In tal modo non si vengono a tassare quelle parti di reddito monetario che costituiscono non un vero e proprio reddito effettivo dell'investimento, ma delle quote di premio d'assicurazione contro il rischio delle perdite di capitale che l'imposizione sul reddito non può esentare se non imperfettamente, consentendo la detrazione delle perdite d'un esercizio dagli utili di altri esercizi, e nei limiti in cui questi presentino una capienza sufficiente. Così si determina un disincentivo con lo strumento fiscale nei confronti degli investimenti più rischiosi, più aleatori, che generalmente costituiscono l'elemento più dinamico del mercato.

Sotto il secondo punto di vista, dalla rudimentale politica di esenzioni o riduzioni dell'onere fiscale, a carattere generale, si è passati ad esaminare tecniche più efficienti per incentivare il risparmio e gli investimenti.

L'ampia analisi elaborata su questo problema ha contribuito a chiarire i diversi mezzi che si devono impiegare a seconda degli obiettivi che lo Stato si prefigge.

Si è messo in rilievo come una politica di sgravi fiscali si possa limitare ad aumentare la propensione al risparmio delle imprese senza influire in modo diretto sul livello degli investimenti. Da questo punto di vista va precisato che la politica fiscale rivolta semplicemente ad aumentare l'autofinanziamento delle imprese (aumento delle quote di ammortamento degli impianti nelle diverse modalità tecniche possibili, discriminazione del tasso dell'imposta sul reddito delle imprese a seconda che questo venga distribuito o accantonato, ecc.) porta, se mai, a ridurre la domanda globale di beni finali, ma non implica, quanto meno immediatamente, un aumento nella domanda di beni strumentali. A meno che gli investimenti siano limitati rigorosamente dal risparmio disponibile, l'effetto di tali misure può esaurirsi in un aumento della liquidità per le imprese. E tale situazione si verifica, ad esempio, nei periodi di incertezza economica, quando l'investimento non si effettua in attesa che le previsioni per il futuro migliorino.

Pertanto se si vuole incentivare la produzione è necessario premiare direttamente gli investimenti nuovi, subordinando a questo fatto l'esenzione fiscale.

5. La teoria pura delle scelte collettive

a) Le diverse impostazioni

Gli economisti sono stati sempre assillati da un problema di fondo relativo all'allocazione ottimale delle risorse nazionali disponibili tra il settore pubblico e quello privato: quali beni economici devono essere prodotti dallo Stato? Come ripartire il costo di detti beni tra i membri della collettività? Quale sarà il livello ottimale del prelievo e della spesa pubblica rispetto all'ammontare del reddito nazionale? Poiché l'impostazione di tali problemi riflette inevitabilmente, anche se inconsapevolmente, l'ideologia degli studiosi, si comprende come le diverse formulazioni, estremamente varie ed eterogenee, si intreccino strettamente e a volte portino a una concezione della scienza delle finanze con carattere prevalentemente positivo, cioè come corpo sistematico di conoscenze economiche relative a ciò che la finanza pubblica ‛è', vale a dire di principi atti a spiegare una realtà economica esistente senza proporsi di modificarla. A volte invece si parte da impostazioni normative, per cui ipotizzando certi obiettivi del gruppo politico, conoscendo gli effetti probabili di ciascun mezzo impiegato (prelievo e spesa) per conseguirli, ci si propone di elaborare una dottrina dei mezzi più efficienti che ‛devono essere' usati per raggiungerli.

Comunque sembra che si possano distinguere grosso modo due opposte correnti: una, politica, o se si vuole a carattere autoritario, l'altra, strettamente economica, o se si vuole a carattere democratico.

La prima dà un'impostazione sociologica del problema. Le scelte pubbliche non discendono dai gusti dei singoli individui manifestati attraverso determinati meccanismi istituzionali che adempiono alla funzione assolta dai prezzi nell'economia di mercato, ma dai gusti e dagli interessi del gruppo sociale che è al potere. Se, quindi, si vuol spiegare il perché di certe scelte pubbliche, è necessario indagare sul modo con cui si viene a formare la classe sociale che detiene il potere politico dello Stato e che pertanto opera dette scelte. Questa impostazione è seguita prevalentemente dalla dottrina italiana, sotto l'influenza del Mosca e del Pareto; e in modo particolare da Lolini, Sensini, Borgatta. Per costoro lo Stato è retto da una classe dominante che costituisce una minoranza e che usa il bilancio pubblico per trarne il massimo vantaggio per il gruppo al potere. Tale impostazione è portata alle conseguenze estreme nelle formulazioni socialiste, che costituiscono un aspetto della teoria economica marxista (Labriola, Loria). Si può dire che nella letteratura prevalente tale impostazione non viene seguita, anche se spesso si ammette la validità di certe conclusioni, accettate come deviazione dai principi elaborati secondo gli altri schemi.

L'altra impostazione, a carattere economico se si guarda la sostanza del fenomeno, o democratico se si tiene presente che la base del ragionamento parte da alcuni presupposti di carattere istituzionale, si riporta agli individui che compongono la collettività. Le preferenze nella scelta sono espresse dai singoli e si basano sulle valutazioni che ciascuno di essi fa del costo e dell'utilità delle possibili scelte. Nell'estrema varietà di soluzioni date, conviene ricordare le impostazioni dette dello scambio volontario che derivano dall'antico principio della controprestazione, che si opponeva a quello della capacità contributiva come criterio di ripartizione delle spese pubbliche.

Questa tesi aveva trovato già una sistemazione logica alla fine del secolo scorso con Pantaleoni (1883) e De Viti De Marco (1888) in Italia e con Sax (1887) in Austria.

Nelle nuove formulazioni si parte da un'ipotesi di base: l'imposta deve esser concepita come un prezzo pagato dal consumatore per l'uso dei servizi pubblici in modo da rendere massima la soddisfazione globale dei singoli che compongono la collettività considerando nello stesso tempo la distribuzione del suo reddito tra beni privati e beni pubblici. Per consenso generale si può dire che la rielaborazione moderna della teoria dello scambio volontario trova la massima espressione in E. Lindahl, H. R. Bowen e P. A. Samuelson.

b) Le teorie dello scambio volontario

Il Lindhal premette che, dal punto di vista economico, scopo dell'attività statale è soddisfare i bisogni dei singoli. Coprire il costo di tale attività attraverso l'imposizione significa convertire beni privati in beni pubblici e renderli, così, atti al soddisfacimento di certi bisogni generali.

Come ogni altra attività economica, questa attività collettiva è guidata da criteri economici. E questi criteri si basano sul principio dell'utilità marginale decrescente. Solo così si possono determinare in termini normativi i quattro problemi più importanti della finanza pubblica: i bisogni che devono venir soddisfatti dall'attività statale; la scelta tra i diversi mezzi alternativi di impiego al medesimo fine; l'ammontare del costo per ciascun tipo di attività pubblica; la distribuzione di questi costi tra i contribuenti.

Supponendo che il problema venga risolto da un libero accordo tra due gruppi nei quali, per ipotesi, si scompone la collettività, il processo che ci interessa può venir concepito come una specie di scambio di natura del tutto particolare. La domanda di una parte della collettività di certe quantità di beni collettivi a un certo prezzo si presenta all'altra parte della collettività come un'offerta di questi beni ad un prezzo corrispondente alla parte residua del costo totale. L'attività finanziaria, pertanto, potrà aver luogo solamente se la somma globalmente pagata, per determinate quantità fisse di beni, è sufficiente per coprire il costo totale.

Come si vede, il Lindhal applica alla finanza pubblica un processo analogo a quello che si ritrova nella formazione dei prezzi nel mercato. Come insegna il Marshall, nel caso di due beni congiunti nel processo d'offerta, il costo globale viene imputato a ciascuno di questi beni in relazione alla domanda di ciascuno di essi. Così il processo di reddito-spesa viene determinato con criteri analoghi a quelli delle transazioni di mercato e l'equilibrio risultante è la soluzione ‛ottima'; il prezzo dei beni collettivi tende in definitiva a corrispondere all'utilità marginale di ciascuna delle due parti interessate.

Il ragionamento non varia se in luogo di un bene pubblico e di due gruppi di individui si suppone una pluralità di beni pubblici e di individui. Ciascun bene sarà diversamente valutato dai singoli individui, e per ciascun bene pubblico si avrà un prezzo di offerta. Naturalmente si avranno aggiustamenti successivi dato che il prezzo offerto per un bene dipenderà anche dal prezzo necessario per assicurarsi gli altri beni. Ciò complica il problema, ma non ne muta l'essenza.

In queste considerazioni il Lindhal prescinde dal ritenere giusta o meno la ripartizione del reddito e l'accetta per quello che è. Successivamente, il Lindhal prende in considerazione taluni fattori economici e politici che nella vita concreta complicano il problema, risolto così semplicemente in una prima approssimazione. Una prima limitazione proviene da motivi puramente economici in quanto i bisogni collettivi non hanno il medesimo ordine di priorità per tutti e le differenti classi sociali non considerano, probabilmente, come marginali gli stessi bisogni collettivi. Pertanto in definitiva ognuno riterrà di ricevere come servizi un'entità inferiore all'ultima unità d'imposta pagata. Una seconda limitazione proviene dal fatto che le due parti possono non avere un potere politico uguale, e il bilancio può riflettere le capacità di alcuni di difendere i propri interessi meglio degli altri.

Il Bowen parte dalle seguenti premesse: a) che tutti gli individui che compongono la collettività votino effettivamente le scelte pubbliche, e che ciascuno esprima la sua preferenza per ciò che è più conforme ai propri interessi individuali; b) che sia noto il costo che la collettività sopporta per produrre, nelle varie quantità possibili, il servizio considerato; c) che il costo di qualsiasi ammontare prodotto del servizio pubblico considerato sia diviso equamente tra i cittadini; d) che le varie curve del tasso marginale di sostituzione individuale si distribuiscano secondo la curva degli errori accidentali attorno al tasso normale di sostituzione. Cioè che il numero degli individui che stanno al di sopra e al di sotto del tasso normale di sostituzione diminuisca man mano che ci si allontana da tale tasso. E che la diminuzione del numero con l'allontanarsi dalla norma avvenga in modo uniforme tanto verso l'alto che verso il basso.

Il tasso marginale di sostituzione tra il servizio pubblico considerato e tutti gli altri beni è rappresentato da una curva che indica l'ammontare in denaro che ciascuno è disposto a versare per ottenere la disponibilità per la collettività di successive dosi del servizio. Il tasso di sostituzione normale per la collettività è quello più frequente e, nei suoi confronti, i singoli tassi di sostituzione individuali si distribuiscono seguendo la legge degli errori accidentali. Cioè, come si è detto, in modo che le divergenze dalla curva normale possano verificarsi con la stessa probabilità, tanto se positivi quanto se negativi, e tanto maggiore è la divergenza dalla curva normale, tanto meno è probabile che si verifichino.

L'equilibrio si raggiunge nel punto in cui il costo marginale coincide con il tasso di sostituzione della maggioranza relativa, nel senso che il numero di coloro che hanno un tasso di sostituzione più elevato del costo sono compensati esattamente da coloro che hanno un tasso minore. Il prezzo pagato (imposta) è pari al tasso marginale di sostituzione di ciascuno corrispondente alla quantità (uguale per tutti) di equilibrio.

Il Samuelson si scosta notevolmente da queste impostazioni e forse non si inquadra nemmeno rigorosamente nelle teorie dello scambio volontario, di cui si dimostra piuttosto critico. Perciò si può prescindere, qui, dall'esposizione, piuttosto complessa, della sua tesi.

c) Il principio della votazione

Tutti questi schemi si basano sulle preferenze individuali che lo Stato deve graduare onde operare le scelte secondo i desideri della collettività. Però, mentre queste preferenze in un'economia di mercato si rivelano attraverso il meccanismo dei prezzi dei singoli beni, che consentono, data una certa distribuzione del reddito nazionale, un'ottima allocazione delle risorse garantita da un continuo paragone tra utilità marginale dei beni chiesti e il loro prezzo, nel bilancio pubblico rimane da identificare la tecnica con la quale i singoli possono rivelare o fare emergere queste preferenze. Solo così tra le infinite soluzioni possibili si può scegliere quella ottimale in senso paretiano.

In sostanza si tratta di sostituire al meccanismo automatico del mercato un meccanismo di decisioni politiche. Senza identificare un appropriato meccanismo che adempia a quella che è la funzione del prezzo di mercato, tutti gli schemi precedenti rimangono mere esercitazioni teoriche. Questo meccanismo consiste nella votazione per approvare le scelte che si sintetizzano in bilancio pubblico, e che dopo approvato diviene obbligatorio per tutti.

Già con questa affermazione si vede come le scelte pubbliche attuate col sistema della votazione non rispecchino le scelte che si sarebbero liberamente operate sul mercato. Infatti sul mercato la domanda complessiva dei singoli beni è data dal numero di individui che la effettuano ponderata per il potere di acquisto che ciascuno di essi possiede. Cosicché, in definitiva, la distribuzione delle risorse del paese dipende dalla distribuzione del reddito.

Si può dire, in termini più espressivi, che nell'economia di mercato le risorse si distribuiscono come se i membri della collettività votassero le scelte economiche, dove, però, ogni lira posseduta rappresenta un voto in questa scelta. Cioè, sul mercato vale il principio ‛una lira, un voto', e tale principio fa sì che, essendo le decisioni decentrate e assolutamente libere da vincoli che non provengano dal mercato stesso, si assicuri un massimo di efficienza e di dinamismo al mercato.

La votazione nelle istituzioni politiche moderne si basa invece sul principio di un voto uguale per tutti. Cioè un bene o servizio viene prodotto dallo Stato quando il principio di mercato, ‛una lira, un voto', non è ritenuto suscettibile di portare a un massimo benessere collettivo e si ritiene che questo possa venir meglio raggiunto, in taluni settori, dal principio ‛una testa, un voto'. In tal modo, la scelta dei beni e servizi viene effettuata dallo Stato, abbandonando il principio del mercato e sostituendolo col principio del ‛bilancio' in modo che la distribuzione delle risorse nella produzione non dipenda dalle lire possedute dai consumatori, ma dal numero delle persone che chiedono detti beni e servizi e che sono chiamate a votare le scelte pubbliche. Sostanzialmente, è come se la domanda di certi beni venisse razionata e ai beni ai quali conseguentemente si è costretti a rinunciare se ne sostituissero altri ritenuti, dalla maggioranza dei votanti, più necessari o più utili.

Ma come si vede, in tal modo si esercita una specie di tirannia sulla minoranza che deve accettare le scelte pubbliche anche se queste divergono da quelle emergenti dal suo calcolo economico. Ecco perché il Wicksell, che fu tra i primi a inquadrare le scelte pubbliche nello schema delle votazioni, preoccupato dei diritti delle minoranze e per evitare che tali scelte varcassero la frontiera dell'utilità paretiana, idealmente riteneva che l'unica soluzione per rispettare queste condizioni fosse il principio dell'unanimità. E solo perché in pratica tale principio è difficile da raggiungere, col rischio di non portare a nessuna scelta pubblica, il Wicksell si adattava a una ‟unanimità relativa", senza meglio precisare il concetto, ma riferita a una maggioranza più consistente della metà dei voti più uno.

Da qui l'attenzione degli studiosi più recenti nel porre alcune condizioni necessarie per dare una certa razionalità alle singole scelte pubbliche.

L'Arrow che ha compiuto un'approfondita analisi del problema pone le seguenti regole per le scelte delle decisioni collettive: 1) le scelte devono essere coerenti; nel senso che di fronte a più alternative di diversa importanza, la funzione del benessere sociale deve dare a tali alternative un ordine sociale unico, che deve essere indipendente dal modo di ordinarle da parte degli individui che costituiscono la collettività; 2) la funzione del benessere sociale non deve essere ‛perversa'; nel senso che un'alternativa che altrimenti sarebbe stata scelta dalla comunità, non deve essere rigettata per il solo fatto che alcuni individui hanno cambiato l'ordine di altre alternative; 3) l'eliminazione di una qualsiasi alternativa non deve intaccare l'ordine delle altre alternative della funzione del benessere sociale; 4) i votanti possono scegliere liberamente tutte le alternative.

Altri studiosi hanno proposto tecniche diverse per assicurare una scelta più razionale onde proteggere le minoranze: metodo della rilevazione delle preferenze sociali attraverso la ‛pluralità dei voti', per cui vengono offerte diverse alternative possibili e ciascun votante le ordina secondo la propria preferenza, risultando scelta quella che ha un maggior numero di voti preferenziali, o attraverso ‛votazione per punti' per cui ciascuno dispone di un certo punteggio uguale per tutti e lo distribuisce tra le singole scelte che gli vengono offerte. Risultano accettate le scelte con maggior punteggio. Questo metodo rispetto al precedente permette al votante di esprimere l'intensità delle proprie preferenze. Si potrebbero esporre altre tecniche elaborate dagli economisti negli ultimi decenni, ma ormai il problema non è altro che un'applicazione particolare di quella più generale delle scelte sociali e politiche.

d) Critica al principio della votazione come metodo per rivelare i gusti individuali

Sostanzialmente queste formulazioni si propongono di identificare le migliori tecniche atte a rendere adeguate ai gusti dei singoli le scelte da operare nel bilancio pubblico, determinandole in funzione dell'interesse individuale senza ricorrere a quel tipico meccanismo del mercato che è il prezzo. In ultima analisi, la ‛votazione' sostituisce il ‛prezzo' nel conseguimento della medesima finalità.

Ma la tecnica delle votazioni, come mezzo per conseguire un equilibrio ottimale tra scelte individuali e collettive, suppone una serie di condizioni che non sempre si riscontrano nella realtà. Gli schemi elaborati e le conclusioni raggiunte tendono più spesso a costruire un sistema ottimale dal punto di vista dello studioso o un principio normativo valido solo in presenza di date circostanze, che non a spiegare con sufficiente approssimazione un processo esistente, confondendo ‛ciò che si vuole attuare' con l'analisi di ‛ciò che esiste'. Malgrado i notevoli sforzi degli studiosi non si può ritenere che queste teorie dello scambio volontario riescano a spiegare l'essenza del fenomeno finanziario ed è altresì vero che esse non possono esser considerate conclusioni operative.

La limitazione più importante riguarda lo stesso principio base di tutti questi schemi. I modelli che si sono esaminati partono tutti, più o meno apertamente, da un'ipotesi fondamentale: che le scelte dei beni e dei servizi pubblici avvengano sulla stessa base e sotto la medesima spinta con cui l'individuo opera le scelte di mercato per soddisfare i propri bisogni individuali. Il principio guida è, in ultima analisi, quello dell'utilità marginale decrescente del reddito dei singoli individui applicato al soddisfacimento dei vari bisogni e del costo marginale relativo.

Questo principio guida deriva da una serie di ipotesi da cui partono questi studiosi, e che sono intimamente connesse con il funzionamento dello schema medesimo: a) che ciascun individuo tenti di massimizzare la propria utilità senza proporsi il soddisfacimento di bisogni non suoi o di grado più intenso di quello da lui percepito e cerchi di minimizzare il costo dell'attività finanziaria; b) che ciascun individuo abbia piena conoscenza dell'utilità e dei costi che gli derivano dall'attività finanziaria; c) quindi, che sia in grado di comparare razionalmente costi e utilità delle scelte pubbliche e questi costi e utilità con quelli delle scelte private operate nell'ambito del mercato; d) che la decisione di ciascuno possa liberamente manifestarsi con lo stesso peso di quelle di tutti gli altri; e) che la votazione sia lo strumento tecnico idoneo per l'espressione dei suoi gusti nelle scelte finanziane. Questo ultimo problema merita particolare attenzione e, pertanto, sarà sviluppato più ampiamente degli altri.

Per quanto riguarda il primo assunto, che ciascun individuo tenda a massimizzare il proprio benessere, è da osservare che partendo da questo assunto lo Stato perseguirebbe, in termini paretiani, il soddisfacimento delle ofelimità dei singoli e non delle loro utilità. E con ciò verrebbe meno una delle caratteristiche dell'attività pubblica, quella di imporre il soddisfacimento di certi bisogni che il mercato non soddisfa, non per sua incapacità e non solo per la presenza della concentrazione dei redditi, ma per la divergenza nei gusti. Se questa è la finalità dello Stato, non si capisce come questo meccanismo possa colmare o supplire le deficienze dell'economia di mercato che la critica anche non recentissima ha messo in rilievo. Se le scelte pubbliche si pongono sullo stesso piano delle scelte private, da un punto di vista strettamente logico non ha molto senso parlare di finanza compensatrice, redistributrice ecc., né, in senso più ampio, di politica economica.

L'ipotesi edonistica individuale, in ultima analisi, non spiega che parzialmente il fenomeno finanziario, caratterizzato da scelte imposte coattivamente agli individui dall'alto.

La seconda assunzione da cui partono gli studiosi, che ciascun individuo conosca perfettamente l'utilità e il costo dell'attività finanziaria, è ben lontana dalla realtà.

Il primo fatto che limita fortemente tale conoscenza deriva dal fenomeno del consolidamento dei servizi pubblici, il cui costo è fronteggiato dalle imposte anziché dai prezzi. Questi servizi, resi gratuitamente, sono accessibili a chiunque: nei loro confronti, cioè, non si applica il principio di esclusione che troviamo nel mercato. Si producono preventivamente, senza attendere il manifestarsi di una domanda, prima ancora che la percezione della mancanza si verifichi nei singoli individui; talvolta, anzi, sono imposti anche a chi non li desidera, salvo a recuperare il costo in modo ‛staccato' dalle prestazioni del servizio. Si attua un processo analogo a quello della trasformazione da beni economici in beni non economici, nei cui confronti i singoli, se il servizio è efficiente, perdono la nozione di utilità. Questa emerge, se mai, nel momento in cui il servizio è deficiente o qualitativamente o quantitativamente. Ecco perché all'utente dei servizi pubblici viene meno la possibilità di attribuire un prezzo al servizio, o imposta, che ciascuno ritiene conveniente sopportare pur di non privarsi del servizio.

Altre limitazioni alla conoscenza si riscontrano nel prelievo. La traslazione delle imposte maschera il costo del servizio sia per il contribuente particolarmente colpito dall'imposta, sia per il contribuente che ne sopporta più facilmente l'onere.

Allo stesso modo agisce il processo di illusione finanziaria che in alcuni diminuisce la sensazione dell'onere mentre in altri esaspera l'utilità del servizio.

E, per quanto riguarda il terzo assunto, se questa consapevolezza vien meno nell'ambito del bilancio pubblico, è ancora più difficile che si verifichi il terzo presupposto, cioè la comparazione degli elementi del calcolo del settore pubblico con quelli del settore privato. Tali difficoltà sono ulteriormente aggravate in qualche schema volontaristico più sofisticato, quando si afferma che l'individuo non considera nel suo calcolo economico il suo interesse immediato, ma opera le scelte, applicando la teoria dei giochi, e considera la successione di decisioni, includendo nel calcolo le possibili reazioni e controreazioni nelle scelte dell'altra parte.