Geopolitica della biodiversità

Per parlare delle relazioni fra biodiversità e geopolitica è necessario tracciare un profilo storico dei rapporti fra l’uomo e la natura, spingendosi in una certa misura nella preistoria recente (inizio dell’Olocene), al fine di individuare un punto di partenza. Una volta individuato questo punto, è possibile descrivere il quadro delle trasformazioni prodotte sia dalla natura locale sulla cultura umana, allora nascente, sia dalle attività umane sempre più complesse e impattanti sulla natura stessa.

Ovviamente, in base alle definizioni suggerite da diversi autori, dagli inizi del Novecento agli ultimi saggi di Lacoste, il concetto di geopolitica è legato all’esistenza di stati e di contese territoriali con mire espansive ed egemoniche. Tuttavia, ripercorrendo l’evoluzione culturale dell’uomo, troviamo a livello embrionale le origini di questo concetto anche nelle società più semplici, purché caratterizzate da un’organizzazione gerarchica che funga da guida per la sopravvivenza quotidiana. In queste società semplici di cui ancora oggi troviamo nuclei superstiti in tutti i continenti extraeuropei, esplodevano periodiche dispute fra bande di cacciatori-raccoglitori per la difesa dei propri territori e delle relative risorse o per l’invasione di territori vicini in caso di carestia. Tali dispute potevano culminare con scene ritualizzate di guerra, spesso incruente o con poche vittime, oppure risolversi con accordi di pace sigillati da matrimoni e sacrifici. Tutto ciò rappresenta la fase embrionale della geopolitica e l’iniziale, lenta trasformazione della natura da parte dell’uomo che ancora dipendeva direttamente dalla biodiversità degli ecosistemi. In questa fase, ogni popolazione umana era spesso legata a un solo tipo di ecosistema all’interno del quale la diversificazione degli habitat era piuttosto ridotta. In tale contesto, ciascuna popolazione ha sviluppato una cultura locale basata sul nomadismo di piccoli gruppi (detti bande) e caratterizzata da modalità di sfruttamento, che potremo oggi chiamare sostenibile, delle risorse naturali locali. Le variazioni demografiche subite da queste popolazioni dipendevano dalla ‘bontà’ del loro territorio (espressione ancora ricorrente nelle lingue dei popoli cacciatori-raccoglitori sopravvissuti) che in alcuni periodi era ‘buono’ nei loro confronti perché concedeva risorse abbondanti mentre in altri periodi diventava ‘malvagio’. Ogni qual volta le risorse (selvaggina e piante commestibili) diminuivano, la banda doveva spostarsi in un altro territorio, rischiando possibili incontri/scontri con altri gruppi simili. Questo scenario preistorico porta a diverse considerazioni: 1) periodicamente le risorse di un territorio si abbassavano al di sotto della capacità portante e ciò rappresenta gli albori dell’impatto ambientale; 2) l’uomo cacciatore-raccoglitore non era in grado di regolare le risorse alimentari ai propri bisogni mentre queste regolavano la sua demografia e i suoi spostamenti; 3) la densità demografica umana diminuiva periodicamente durante i periodi di scarsità alimentare (malattie da indebolimento, incidenti durante gli spostamenti, vittime di scontri, comportamento che diveniva incauto durante la caccia ad animali più pericolosi che di regola venivano evitati, ecc.); 4) con il legame fra popolazione e tipo di ecosistema, attraverso lo sviluppo di culture tradizionali specializzate nello sfruttamento di determinate risorse, iniziarono a delinearsi i gruppi etnici, attraverso la selezione di tratti somatici, abilità specifiche, tipologia di strumenti e lingue contenenti termini speciali per indicare tutte le specie animali e vegetali viventi nel proprio territorio (etnobiologia).

Nel corso dei 200.000 anni dell’evoluzione biologica di Homo sapiens, il legame fra popolazione e tipo di ecosistema nei diversi continenti, favorito da eventi di isolamento geografico e di fusione fra gruppi, ha prodotto una sorprendente diversità fisica e culturale nella specie (nonostante la diversità genetica fosse molto bassa) ancora oggi riscontrabile nonostante la globalizzazione in corso dei costumi e il sempre maggiore incrocio tra individui di popolazioni diverse. Tuttora si distinguono tratti somatici e modelli culturali di popolazioni che appartengono o che in tempi più o meno remoti appartenevano a diversi tipi di habitat, dalle foreste tropicali alle savane, dai boschi temperati alle praterie, dalle steppe ai deserti, dalla tundra alla taiga, dalla macchia mediterranea alle cime delle montagne, dalle paludi alle isole del Pacifico. Tutto questo perché l’uomo, iniziando il proprio avventuroso viaggio dall’Africa, riuscì a colonizzare progressivamente tutti i biomi terrestri grazie alla sua capacità elevata di adattarsi alle diverse condizioni ambientali, modificando il proprio corpo e le proprie modalità di sfruttamento delle risorse naturali. Si delinearono così popoli cacciatori di grandi mammiferi nel Nordamerica, in Eurasia e in Africa, cacciatori di marsupiali in Australia, cacciatori di uccelli in Nuova Guinea, pescatori di molluschi, crostacei, pesci o mammiferi acquatici in tutte le aree marine costiere, laghi, paludi e grandi fiumi.

In un periodo compreso fra 15.000 e 11.000 anni fa, variabile a seconda delle condizioni geografiche, climatiche e biocenotiche, l’evoluzione delle conoscenze umane ha portato l’uomo di fronte a un bivio fra due nuove strategie di sussistenza: la pastorizia e l’agricoltura. Entrambe queste strategie, che poi divennero mondi separati fra loro, si svilupparono indipendentemente, per convergenza adattativa di tipo culturale, in tutti i contesti ecologici in cui esistevano risorse animali o vegetali adatte. Le riflessioni di Jarred Diamond sulla nascita dell’agricoltura e della pastorizia in diverse parti del mondo, sul perché queste due modalità di sviluppo non sono riuscite a realizzarsi in tutti i tipi di ecosistemi e in tutti i continenti, e sull’incompatibilità che si manifestò fra pastori e agricoltori, rappresentano le basi per ogni riflessione moderna sulle molteplici forme della cultura umana, sui rapporti fra geopolitica e biodiversità, razzismo e solidarietà, guerra e pace.

L’impatto dei popoli agricoltori e pastori sulla biodiversità fu sicuramente molto maggiore rispetto a quello dei popoli cacciatori-raccoglitori. Il motivo principale di ciò è che nell’economia di caccia-raccolta, quando le risorse trofiche naturali (selvaggina, piante commestibili e funghi) subiscono un declino, la popolazione umana diminuisce automaticamente per i motivi già detti, ma anche a causa di un aumento di aborti spontanei causati da sottoalimentazione e/o stress. Invece, le risorse agricole e pastorali dell’economia di sussistenza aumentano in maniera direttamente proporzionale alla popolazione umana: maggiore è la forza lavoro, maggiore è la produzione, almeno fino a una certa soglia, determinata dalla capacità portante dei pascoli e dalla disponibilità di terreni fertili. Durante la fase della caccia-raccolta, le popolazioni di animali selvatici si rarefacevano fino al punto in cui gli uomini, avendo difficoltà a trovare le specie preferite o abituali, rivolgevano le loro attenzioni ad altre, oppure si spostavano temporaneamente alla ricerca di territori migliori per poi tornare a quelli già sfruttati in precedenza, in una sorta di rotazione delle aree disponibili. In questo modo, le popolazioni di animali e piante commestibili avevano il tempo di recuperare la propria densità ottimale e ritornavano a essere sfruttabili dopo un certo periodo più o meno lungo. Invece, durante le fasi dell’agricoltura e della pastorizia in cui la densità umana diventa molto elevata, vengono a scomparire proprio l’habitat e le risorse vitali per le piante e gli animali, che fra l’altro continuano comunque ad essere sfruttati dai coltivatori poiché gli uomini mantengono sempre un’attività di caccia-raccolta in parallelo con quella agro-pastorale. Come si può osservare nelle popolazioni che ancora oggi praticano l’agricoltura di sussistenza nelle foreste tropicali, la vegetazione naturale viene tagliata continuamente per fare spazio a coltivazioni la cui durata è limitata nel tempo a causa della progressiva perdita di fertilità del suolo, e la perdita di habitat può raggiungere proporzioni enormi, anche in questa fase primitiva di crescita demografica e di impatto ambientale. Inoltre, le coltivazioni esercitano un potere attrattivo verso molti animali selvatici sia per la concentrazione elevata di piante commestibili sia perché ai sensi degli animali esse rappresentano un mosaico di radure, spazi ecotonali dove spesso si concentra l’attività delle specie che vivono nella foresta. I vegetali coltivati attirano uccelli frugivoro-granivori e mammiferi erbivoro-onnivori e la presenza di questi costituisce fonte di attrazione per i carnivori predatori. Tutto ciò non sfugge all’occhio degli agricoltori di sussistenza che reagiscono con un’attività venatoria ‘casalinga’ verso animali dannosi alla vegetazione ma anche commestibili, escogitando complessi sistemi di trappole. In pratica l’attrazione per le coltivazioni di sussistenza può trasformarsi in un sink (pozzo che determina un calo di biodiversità) a causa della forte mortalità di animali soprattutto giovani alla ricerca di un territorio individuale.

Anche la pastorizia di sussistenza può esercitare un grande impatto nelle aree in cui l’aumento della popolazione umana determina una crescita proporzionale di bestiame che causa la distruzione della vegetazione e ne ostacola la ricrescita attraverso l’erosione del suolo dovuta al calpestio delle mandrie. Oltre a questo effetto diretto del pascolamento sulla biodiversità locale, i pastori hanno sempre portato avanti una lotta agli animali consideati nocivi alla loro attività: da una parte ci sono i predatori (lupo, orso, leone, iena, tigre eccetera), dall’altra gli erbivori selvatici che consumano le stesse risorse del loro bestiame. Sistemi di trappole e abbattimento, iniziati con archi e frecce e poi sviluppatisi con l’avvento delle armi da fuoco, hanno prodotto una forte diminuzione di molti mammiferi e di uccelli, in particolare rapaci. Inoltre, nelle zone aride, l’impatto più grave sugli animali è rappresentato dall’occupazione delle aree di abbeveraggio. Molte specie di mammiferi di savane aride e deserti, fra cui equini selvatici, gazzelle e antilopi, si sono estinte in gran parte del loro areale sia in Africa sia in Asia, proprio a causa della nascita di insediamenti di pastori intorno a pozzi, oasi e sorgenti. Tale fenomeno, iniziato in tempi protostorici, si è successivamente aggravato nel Ventesimo secolo in seguito a interventi (praticati anche da agenzie per lo sviluppo) che hanno trasformato i punti d’acqua originari in pozzi cementificati e chiusi, utilizzabili soltanto dall’uomo e dal suo bestiame.

Quando l’agricoltura e la pastorizia tradizionali sono praticate da un grande numero di persone, anche se prive dei mezzi caratteristici di quella intensiva (mezzi meccanici, stabulazione ecc.), possono causare la conversione di un bioma in un altro, per esempio dalla foresta alla savana (si vedano le trasformazioni antiche e recenti del paesaggio in Africa, nel Sud-Est asiatico e in Sudamerica), compromettendo sia la biodiversità sia la fertilità del suolo.

Nelle odierne pratiche di agricoltura intensiva destinata al consumo nazionale o internazionale, pilotate da regole geopolitiche impartite dalle grandi potenze e dalle imprese multinazionali, l’impatto sugli ecosistemi è molto differente da quello delle pratiche agroforestali tradizionali, perché prevede l’uso di foraggi, concimi, pesticidi e presidî sanitari veterinari e potenti mezzi meccanici. Tutto ciò produce profonde alterazioni del suolo e della vegetazione che determinano non soltanto la scomparsa dell’habitat ma anche il suo inquinamento chimico e biologico, che culmina con un impoverimento ancora più notevole della biodiversità. Basta pensare allo scarico dei liquami che dalle stalle sono riversati nei vicini corsi d’acqua e il taglio dell’erba per la produzione del fieno che è effettuato in un’unica soluzione interrompendo i cicli biologici di molte specie di insetti e distruggendo i nidi degli uccelli che nidificano sul suolo. Un esempio delle modalità odierne di sfruttamento delle foreste tropicali, in cui appare evidente il ruolo dei paesi ricchi sul dissesto ambientale di quelli poveri è dato dai tagli commerciali di legno pregiato che comportano profonde ferite all’interno delle foreste stesse. Ogni gigante della foresta che è abbattuto e che cade trascinando con sé numerosi altri alberi strettamente intrecciati, produce una vasta radura e richiede una strada per essere trasportato, formando nuove vie di penetrazione nella foresta, nuovi insediamenti agricoli, nuovi villaggi, nuove aree di caccia di sussistenza e di bracconaggio, nonché piste per l’esplorazione mineraria. La penetrazione del vento e l’azione del sole attraverso gli spazi così creati, in un ecosistema che normalmente si protegge da questi eventi atmosferici con la propria volta fogliare, provocano la continua caduta di altri alberi, al margine delle radure e delle strade, e il progressivo inaridimento del sottobosco. In questo modo, il prelievo di pochi alberi dal legno pregiato causa la perdita di numerosi chilometri quadrati di foresta nel giro di pochi anni. Inoltre, la conseguente attività di sfruttamento delle vene d’oro e di altri minerali preziosi, anche questa manipolata dalle potenze occidentali, diviene fonte di grave inquinamento (mercurio e altre sostanze utilizzate) oltre che di smantellamento del tessuto sociale tradizionale, abituando i giovani (sia uomini sia donne) a grossi guadagni in tempi brevi.

Parallelamente al prelievo di risorse naturali a uso alimentare, la biodiversità subisce forti impatti dall’uso delle risorse energetiche fin da tempi antichissimi. L’uso del fuoco è sempre stato presente nelle culture preistoriche dell’uomo, come pure di altre specie del genere Homo vissute già 1,8 milioni di anni fa in Africa. L’uso del fuoco nella caccia per stanare i piccoli animali o far cadere quelli grandi in burroni ha sicuramente avuto un enorme impatto sugli ecosistemi, come rilevato anche durante l’osservazione in epoca recente delle tecniche di caccia degli aborigeni australiani. Anche i popoli pastori hanno fatto (e fanno ancora) uso del fuoco per stimolare la ricrescita dell’erba nei pascoli, producendo un progressivo impoverimento della loro biodiversità. Infine i popoli agricoltori, soprattutto nei paesi tropicali, hanno sviluppato la tecnica di deforestazione continua detta ‘taglia e brucia’, associata alla rotazione quasi annuale di numerose parcelle di terreno (agricoltura itinerante), per compensare la rapida perdita di fertilità del suolo. Il risultato di questa pratica è la produzione di vastissime aree di foresta secondaria con la perdita di biodiversità per quanto riguarda le specie della foresta primaria. A livello globale, negli ultimi millenni, l’uso del legno come combustibile largamente usato da tutte le popolazioni umane anche per la produzione commerciale del carbone ha portato alla scomparsa di vaste aree boschive e alla conversione di ecosistemi da foreste temperate a praterie e da foreste tropicali a savane. Dal Ventesimo secolo, l’uso di altre risorse energetiche come petrolio, gas, uranio e plutonio ha avuto effetti diversi sulla biodiversità a seconda delle scelte geopolitiche di sfruttamento e commercializzazione delle risorse stesse. L’impatto di queste fonti di energia sulla biodiversità e sulle stesse condizioni di vita sul pianeta è ben noto e riguarda le emissioni di anidride carbonica con l’effetto serra ed i relativi cambiamenti climatici, il possibile innalzamento del livello del mare, la riduzione dell’ozono stratosferico soprattutto a livello delle regioni polari, l’inquinamento marino da petrolio durante le estrazioni off-shore e il trasporto navale, e l’accumulo di scorie radioattive in paesi in via di sviluppo. Un punto su cui conviene soffermarsi, perché meno pubblicizzato dai mass media, e ancorché più limitato rispetto alle enormi conseguenze dell’effetto serra, è l’impatto che anche le fonti energetiche alternative, cosiddette ‘sostenibili’, possono avere sulla biodiversità: ci riferiamo all’impatto sull’avifauna delle pale eoliche e dei pannelli solari. Studi condotti negli ultimi venti anni hanno dimostrato l’elevatissima mortalità di uccelli, soprattutto di specie rare come gli avvoltoi e rapaci, prodotta dalle turbine degli impianti eolici. Altri studi hanno dimostrato che impianti fotovoltaici molto estesi, che coprono vaste superfici di terreno, uccidono gli uccelli in volo sopra gli impianti stessi, provocando la combustione del loro corpo in tempi rapidi prima che essi riescano a passarli. A causa di questi fenomeni, imprevisti durante la programmazione degli impianti, alcuni produttori di energia eolica e solare, in alcuni stati europei e nordamericani in cui la sensibilità ambientale è molto forte, stanno pensando a correzioni da apportare agli impianti per ridurre tali impatti; altri, stanno programmando di sviluppare gli investimenti in paesi esteri in cui la coscienza ambientalistica non è ancora sviluppata.

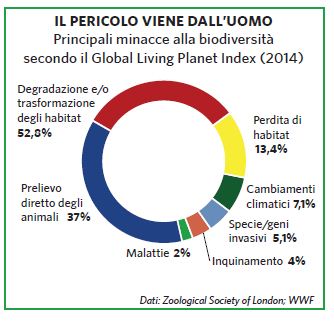

Per concludere questa analisi introduttiva sull’impatto delle attività umane sulla biodiversità, dal contesto preistorico a quello geopolitico attuale, si può dedurre che ogni tipo di economia e di utilizzazione delle risorse produce un certo livello e una certa tipologia di impatto e che questo è proporzionale alla densità demografica. L’incremento della popolazione e dei consumi rappresenta il più drammatico problema che l’umanità dovrà fronteggiare nel prossimo futuro, come apparirà evidente dai casi studio che documenteremo nei prossimi paragrafi.

Incompatibilità fra pastori e agricoltori e trasformazione degli ecosistemi

Le caratteristiche dei biomi occupati dalle popolazioni umane nella fascia tropicale hanno orientato automaticamente la selezione culturale verso il modello pastorale o verso quello agricolo. Infatti, la pastorizia si è evoluta quasi sempre in ambienti aperti (savane, praterie, steppe e tundra), mentre l’agricoltura ha trovato le sue iniziali espressioni soprattutto in ambienti chiusi (foreste e mosaico foreste-radure). A questo punto, l’antico modello dei popoli cacciatori-raccoglitori, fondato sull’organizzazione in piccole bande nomadiche, sulla risoluzione pacifica dei contrasti e su un modello più o meno monogamico, si trasformò radicalmente. I popoli pastori, avendo imparato a difendere i propri animali dai grandi carnivori predatori, svilupparono abilità nel combattimento che molto spesso li trasformarono in tribù di guerrieri, razziatori di bestiame altrui e dei beni degli agricoltori che vivevano ai margini dei loro territori. L’eccedenza di beni di sussistenza e la necessità di giovani guerrieri favorirono il passaggio delle società pastorali verso la poligamia mentre l’alternanza di periodi secchi e piovosi li indusse a compiere periodici spostamenti di molte miglia ogni anno, dando origine a fenomeni simili alla transumanza dei pastori mediterranei. Invece, i popoli agricoltori divennero sedentari, orientandosi verso modelli di oligogamia in cui il numero di mogli era favorito dalla necessità di manodopera in famiglia, ma frenato dalla disponibilità di terreno fertile e dall’eccessivo lavoro (maschile) di abbattimento degli alberi.

Le razzie dei pastori e i danni che il loro bestiame provocava nei campi coltivati durante il passaggio da un pascolo a un altro, spinse gli agricoltori verso l’acquisizione di tecniche di difesa e verso pratiche magico-religiose finalizzate al proprio incoraggiamento e alla dissuasione dei nemici. Tuttavia, i pastori sono sempre stati dominanti sugli agricoltori per una serie di motivi che a seconda dei gruppi etnici potevano riguardare l’abilità nell’uso dell’arco e della lancia, la capacità di gestire animali imponenti come i grandi bovini, la maggiore altezza fisica, la più complessa cerimoniosità nei costumi e nelle danze. Inoltre, sono sempre stati favoriti nei rapporti pacifici di scambio dei beni, carne contro ortaggi, sempre a netto beneficio della prima che comportava un più elevato potere d’acquisto.

Il deterioramento dei rapporti fra popoli pastori e agricoltori trova riscontro, non soltanto nella fascia tropicale ma anche in zone temperate steppiche, in tutti i continenti tranne che in Australia (dove la caccia-raccolta era l’attività preponderante) e nel Nuovo Mondo (dove la pastorizia non si è sviluppata per mancanza di animali adatti, tranne sulle Ande). I rapporti fra mongoli e cinesi, esplosi alla fine del secolo Dodicesimo e nei primi trent’anni del Tredicesimo, sono un esempio di come tale deterioramento emerga dalla preistoria e segni pagine drammatiche di conflitto geopolitico nella storia dell’Estremo Oriente. Pressati dal proprio incremento demografico, tipico dei pastori di successo, i mongoli invasero la Cina nel giro di un ventennio alla ricerca di nuovi pascoli e la trovarono occupata da enormi campi coltivati. Subito dopo, l’aristocrazia di Gengis Khan dichiarò di voler trasformare i campi coltivati dell’impero in pascoli per le loro mandrie di cavalli, pecore e cammelli, catalizzando il processo di fuga di molti Cinesi verso sud e la loro invasione dell’Indocina. Non esistono testimonianze precise sull’impatto che questo programma di conversione ha prodotto nella Cina settentrionale, anche perché sembra essersi arrestato dopo pochi anni, a causa di un ripensamento dei notabili mongoli stessi che incominciarono ad apprezzare i prodotti agricoli. Un evento geopolitico di questo tipo avrebbe potuto trasformare severamente il paesaggio, la biodiversità e la storia successiva della Cina se i mongoli avessero deciso di portare a compimento le loro intenzioni di bonificare le paludi dove veniva coltivato il riso e deviare le acque che irrigavano i campi. La contrapposizione fra pecore e riso, come risorse alimentari, è stata il primo simbolo del conflitto pastori/agricoltori in Asia, dettato dalla geopolitica delle antiche dinastie.

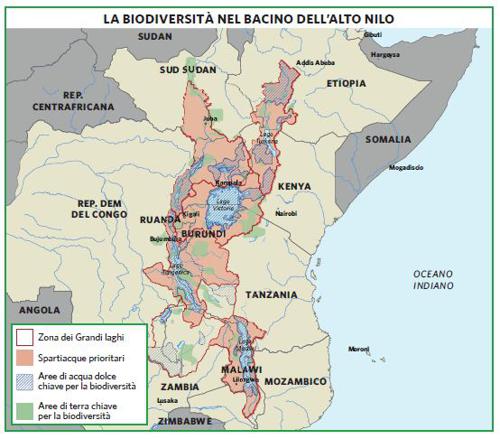

Numerosi esempi di conflitto fra pastori e agricoltori sono stati descritti in Africa dopo la nascita della pastorizia in questo continente, in seguito all’importazione dei bovini lungo la valle del Nilo, da parte di popoli cosiddetti ‘nilotici’ e ben riconoscibili per l’altezza e i tratti somatici longilinei. Tale importazione dei bovini è piuttosto recente e sembra risalire a circa 7000 anni fa, quindi nel periodo pre-dinastico, quando non solo la valle del Nilo ma gran parte dell’Egitto erano occupati da ecosistemi di savana ricchi di fauna selvatica. Uno dei capitoli più tragici della storia moderna ha avuto luogo proprio in Africa, precisamente intorno alle ‘sorgenti del Nilo’ in un’area geografica caratterizzata da un’elevata diversità biologica, attualmente compresa fra gli stati del Ruanda e del Burundi. Quest’area, complessivamente chiamata ‘paesi delle mille colline’, era originariamente occupata da pigmei cacciatori-raccoglitori (chiamati twa) e ricoperta da una foresta di montagna molto ricca di piante e animali endemici, fra cui i famosi gorilla di montagna. L’arrivo degli hutu (agricoltori) dovrebbe essere avvenuto fra 1000 e 3000 anni fa e portò al declino dei pigmei, man mano che le foreste erano tagliate per fare spazio alle coltivazioni. Il clima salubre, con bassa densità di malaria, la fertilità del suolo e l’alto tasso di natalità degli agricoltori rispetto a quello dei cacciatori-raccoglitori portarono a un rapido incremento demografico degli hutu a spese dei twa che videro scomparire i loro territori di caccia e si ridussero a braccianti e costruttori di vasi nelle piccole piantagioni degli hutu. Secondo indizi archeologici e linguistici, l’arrivo dei tutsi (pastori) nei ‘paesi delle mille colline’, a partire dalla valle del Nilo, sembrerebbe risalire fra il Quattordicesimo e il Sedicesimo secolo, parallelamente alle immigrazioni dei popoli nilotici propriamente detti (masai, dinka, nuer, turkana) che oggi vivono nell’Africa orientale, e potrebbe essere stato determinato dal progressivo inaridimento delle savane nella fascia sahelo-sudanese. Arrivati con le loro mandrie nel paese delle mille colline, i tutsi si infiltrarono nelle savane secondarie create dalla deforestazione già prodotta dagli agricoltori ed entrarono a contatto con questi, iniziando scambi commerciali con loro. Si presume che in questo periodo essi abbandonarono progressivamente la loro lingua nilotica originaria e acquisirono la lingua bantu parlata dagli hutu. Con l’incremento demografico delle due etnie (anche se i tutsi mantennero sempre un tasso di natalità più basso) nacquero i primi contrasti di cui non abbiamo testimonianze storiche precise ma che sicuramente ci furono, visto che alla fine dell’Ottocento, quando giunsero nella regione i coloni tedeschi, gli hutu erano governati da dinastie locali rette da famiglie tutsi. Il tradizionale conflitto fra tutsi (pastori) e hutu (agricoltori) è stata la miccia su cui le potenze europee colonialiste, prima la Germania e poi il Belgio, hanno soffiato per governarli (divide et impera) tra la fine dell’Ottocento e l’inizio degli anni Sessanta del Novecento (periodo, quest’ultimo, coincidente con l’indipendenza), dando luogo a un’ostilità crescente fra le due etnie nella colonia belga allora denominata Ruanda-Urundi. Tale ostilità è poi sfociata nelle terribili violenze documentate dai mass media negli anni 1963, 1972 e 1994, nei due stati ormai indipendenti (Ruanda e Burundi), coinvolgendo anche le province orientali dell’attuale Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda meridionale.

L’attuale situazione della biodiversità in Ruanda e Burundi, paesi che esistono per motivi esclusivamente politici, poiché sono abitati dagli stessi gruppi etnici che parlano le stesse lingue e sono supportati da economie simili, è drammatica e riflette lo stato di povertà della popolazione. Il loro territorio è quasi completamente coltivato per soddisfare le esigenze di una popolazione numerosissima e gli unici alberi che si vedono nel paesaggio sono eucalitti australiani e altre specie provenienti da altri continenti, importati dalle multinazionali per la produzione di legname dopo la distruzione delle risorse forestali autoctone. Infatti, nonostante i genocidi che hanno portato alla morte di almeno un milione di persone dagli anni Sessanta, la densità di popolazione è di 435 ab./km² in Ruanda e 354 ab./km² in Burundi (fonte Un). Tali valori di densità sono i più alti di tutto il continente africano e sono maggiori di quelli della gran parte dei paesi europei. I pochi parchi nazionali che esistono sono soprattutto frammenti di foresta di montagna, continuamente erosi ai loro confini dall’attività di agricoltori e bracconieri, dove talvolta trovano rifugio nuclei di ribelli armati che vivono di selvaggina e la cui presenza scoraggia fortemente lo sviluppo del turismo. Questa catena di eventi dalla preistoria a oggi permette di fare almeno quattro considerazioni. Innanzitutto, laddove esistono convivenze fra pastori e agricoltori, o gruppi etnici che svolgono altre attività potenzialmente in conflitto tra loro, le scelte geopolitiche devono essere portate avanti con estrema cautela e rispetto dei diritti di queste categorie. In secondo luogo, i paesi in cui l’economia è basata sulla vita rurale (agricola o pastorale) non possono raggiungere densità demografiche troppo elevate perché l’impatto ambientale genera impoverimento e guerre civili; allo stesso tempo, lo sviluppo non può interessare soltanto il settore agricolo e pastorale ma deve indirizzarsi anche su altre vie, in base alle risorse e ai costumi dei popoli. Infine, la perdita di biodiversità provocata da società agro-pastorali sovraffollate può essere comparabile a quella causata dalle società industriali.

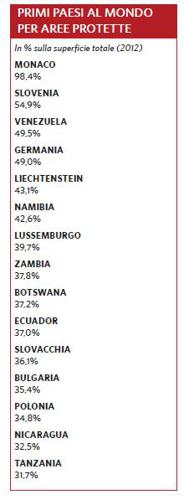

La sopravvivenza dei gorilla di montagna e di tutti i grandi mammiferi forestali è stata possibile grazie alla politica dei parchi transfrontalieri (una strategia, questa, considerata oggi vincente dalla conservation biology), cioè l’individuazione di aree protette il cui territorio si estende a cavallo fra i confini di due o tre stati vicini. Nel caso dei gorilla di montagna, le ‘foreste dei vulcani’ si trovano comprese fra il Ruanda nord-occidentale, l’Uganda sud-occidentale e il Kivu (provincia orientale della Repubblica Democratica del Congo). Ciò ha permesso agli animali di compiere spostamenti attraverso i confini a seconda dei conflitti, cercando sempre le aree più tranquille del momento, non troppo vicine alle zone dove vanno periodicamente a rifugiarsi le truppe ribelli. Inoltre, nonostante che la regione sia un centro di endemismo, né il Ruanda né il Burundi possiedono specie endemiche di vertebrati perché queste sono in comune fra entrambi i paesi oppure con l’Uganda meridionale o con il Kivu. La categoria di specie endemiche dell’area transfrontaliera in questione viene chiamata Albertine Rift Endemics (endemiti Ar) dal nome del ramo occidentale della grande fossa tettonica africana. La presenza di queste specie in più nazioni confinanti tiene accesa la speranza che, in base alle politiche di gestione della fauna dei quattro paesi coinvolti, tutte le specie endemiche riescano a conservarsi almeno in uno di essi. Il quadro della situazione dell’avifauna in Ruanda è stato aggiornato recentemente da Samuel Kanyamibwa. In questo paese esistono 666 specie di uccelli tra cui figura il 77% (27 su 35) degli endemiti Ar, come Glaucidium albertinum, Indicator pumilio, Malaconotus lagdeni, Zoothera piaggiae tanganjicae, Kupeornis rufocinctus, Apalis argentea, Bradypterus graueri e Cryptospiza shelleyi. Tuttavia, esistono almeno otto specie di uccelli la cui presenza in Ruanda non è stata più confermata e che potrebbero essere considerate estinte a livello nazionale a causa della distruzione del loro habitat: Phyllastrephus scandens, Cossypha cyanocampter, Camaroptera chloronota, Trachyphonus purpuratus, Stiphrornis erythrothorax, Muscicapa cassini, Hyliota flavigaster e Anthreptes orientalis. La Foresta di Nyungwe è considerata la più importante area protetta del Ruanda sia per la conservazione degli uccelli sia per quella dei primati (a parte il gorilla di montagna che si trova soltanto nel Parco nazionale dei Vulcani).

Il Congo: quando un fiume diventa un confine politico

In tutte le aree geografiche del pianeta, la presenza di grandi fiumi e gli ecosistemi che essi attraversano sono sempre stati una grande risorsa per le popolazioni umane, rappresentando una sede di aggregazione e di unione fra i popoli. L’abbondanza di fauna acquatica e la fertilità dei terreni su entrambe le sponde hanno consentito la formazione di culture omogenee, adattate a sfruttare le stesse risorse, segnando spesso la nascita di grandi civiltà. Basti pensare al Nilo, culla delle civiltà egizia e nubiana, al Fiume Giallo, luogo d’origine della cultura cinese, al Gange, intorno al quale si sviluppò l’induismo. Nelle valli di questi fiumi, sono state diffuse le conoscenze del tempo sull’agricoltura e sull’allevamento, spesso integrandosi fra loro e superando il consueto conflitto fra le due attività, formando un’economia di sussistenza unica, più ricca di risorse e di strategie. Ciò ha dato origine a una maggiore stabilità sociale e ha permesso la nascita di importanti lingue, consolidatesi nella fusione di tanti idiomi locali, e delle identità nazionali.

Anche in Africa, nelle valli dei grandi fiumi, sorsero civiltà ricche di tradizioni orali e musicali, che però non lasciarono grandi testimonianze archeologiche a causa della deperibilità dei materiali usati, che poi erano quelli esistenti a livello locale. Alcuni etnologi le hanno chiamate ‘civiltà del legno e delle foglie’ poiché il contesto geografico ed ecologico in cui sono sorte ha reso impossibile e peraltro non necessario l’utilizzo di materiale più durevole. Esempi di tali civiltà li troviamo nell’Africa Centrale, alle foci del Congo, e nell’Africa Occidentale, tra quelle del Volta e del Niger. In queste aree geografiche del continente fiorirono due interessanti civiltà: il Regno del Congo e il Regno del Benin, entrambe sviluppatesi tra i secoli Quattordicesimo e Sedicesimo. Queste civiltà hanno lasciato bellissime opere di legno intagliato, presenti nei grandi musei europei, e immaginosi racconti raccolti da missionari ed esploratori, dove il confine tra uomini e animali parlanti si perde nella fantasia e nelle arti magiche. Le testimonianze dirette più importanti sul Regno del Congo ci vengono dall’opera di un missionario italiano, Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccoli, intitolata Istorica Descrittione de’ tre regni Congo, Matamba et Angola, in cui descrive i costumi dei popoli africani da lui visitati, fra le foci del Congo e le coste dell’Angola, negli anni Cinquanta e Sessanta del Diciassettesimo secolo. In realtà quando si diceva ‘Congo’ nelle cronache di quel tempo si intendeva una lunga striscia costiera a nord e a sud delle foci, dove oggi si trovano la città di Matadi (porto commerciale dell’attuale Repubblica Democratica del Congo) e Cabinda (zona portuale extraterritoriale dell’Angola): nessuno sapeva quanto fosse esteso all’interno il bacino di quel grande fiume che attraversa gran parte dell’Africa Centrale percorrendo circa 4.700 km. L’economia di sussistenza di questi congolesi costieri era fondata sull’agricoltura, sulla pesca e sui prodotti della caccia-raccolta che pervenivano dai villaggi disseminati nella foresta ma presumibilmente non più lontani di 50 km. Le grandi quantità di oro, argento e avorio che arrivavano dall’interno, insieme alla carne affumicata di antilopi e scimmie, attrassero molto i colonizzatori europei: i portoghesi occuparono la zona delle foci e tutta la costa angolana mentre i francesi si appropriarono del tratto costiero a nord del fiume, dove attualmente si estende la costa atlantica della Repubblica del Congo e del Gabon. Nel 1878, Leopoldo II, re del Belgio, ingaggiò il famoso esploratore Henry Morton Stanley per formare una colonia nel Congo che venne istituita ufficialmente nel 1885, durante la Conferenza di Berlino in cui le potenze europee effettuarono la cosiddetta ‘spartizione dell’Africa’. Da allora il destino del Congo venne segnato dal corso del fiume Congo e più a monte dal suo maggiore affluente, l’Ubangi: ciò che prima univa i popoli divenne quindi la barriera fra di essi, separando il Congo francese (poi divenuto Repubblica del Congo, Rc) e il Congo belga (oggi chiamato Repubblica Democratica del Congo, Rdc). Quando ancora oggi si attraversa il ponte che congiunge le due capitali (Brazzaville e Kinshasa) si ha la sensazione di spostarsi da un quartiere all’altro di una grande metropoli in cui gli abitanti ci salutano nelle stesse lingue, hanno gli stessi costumi, gli stessi visi e la stessa origine etnica, provenendo da villaggi sorti negli stessi ecosistemi.

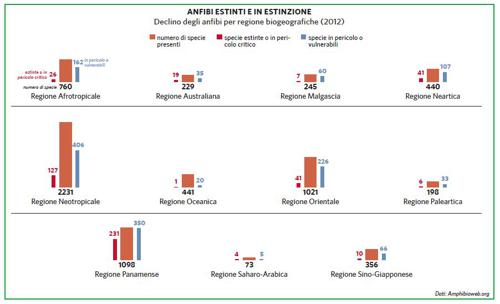

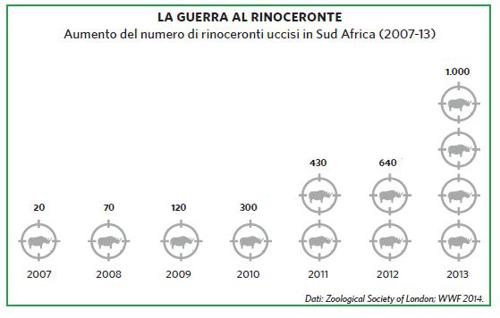

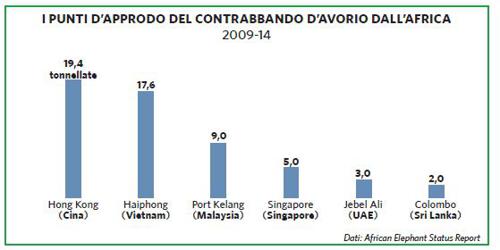

La flora e la fauna della Rdc sono molto più ricche e diversificate rispetto a quella della Rc perché comprende un maggior numero di centri di endemismo e un territorio più vasto ed eterogeneo dove le foreste di pianura dell’ovest si trasformano in foreste di montagna nell’est del paese. Qui, gli ecosistemi sono molto più simili a quelli del Ruanda, del Burundi e dell’Uganda meridionale, rispetto a quelli occidentali dello stesso bacino. Il numero esatto di specie che vivono in questo straordinario hotspot di biodiversità regionale è ancora incerto, a causa delle difficoltà di accesso e di circolazione per gli studiosi. Secondo alcuni inventari preliminari, sarebbero presenti circa 6000 specie di piante, 400 di mammiferi (fra cui l’80% dei Primati africani), 1000 di uccelli, 280 di rettili, 220 di anfibi e un numero ancora incalcolabile di insetti (fra cui 900 farfalle che rappresentano il 60% delle specie africane). Le specie endemiche più note fra i vertebrati sono l’okapi (Okapia johnstoni), il bonobo o scimpanzè pigmeo (Pan paniscus), il cercopiteco lesula (Cercopithechus lomamiensis) descritto nel 2007, il pavone del Congo (Afropavo congensis), oltre a un numero elevato di scoiattoli, piccoli roditori, lucertole, serpenti, raganelle e pesci d’acqua dolce. Altre specie, anche se non sono endemiche, trovano nel bacino del Congo uno dei rifugi maggiori, dove ancora vivono le loro popolazioni più consistenti: per esempio si calcola che la metà degli elefanti sopravvissuti in Africa si trovino proprio nelle foreste congolesi. Purtroppo molte di queste specie sono fortemente minacciate dalla deforestazione ordinata dal mercato internazionale del legno pregiato, dall’inquinamento di mercurio usato durante l’estrazione dell’oro in foresta, e dal bracconaggio incontrollabile e capillare, favorito dalla presenza di molti fucili in circolazione a causa delle guerre interne in corso dal 1996.

La biodiversità delle isole: dai Caraibi alla Nuova Guinea

Le pagine più drammatiche sul declino della biodiversità sono state scritte parlando delle isole. Perché la flora e la fauna delle isole sono così diverse da quelle dei continenti? E perché l’arrivo dell’uomo in questi paradisi circondati dal mare produce immediati e catastrofici eventi di estinzione? La storia delle isole si diversifica da quella dei continenti per due motivi: il primo è l’isolamento geografico che conduce a fenomeni di speciazione; il secondo è che esse diventano custodi di animali e piante arcaici che altrove si estinguono a causa della competizione con prodotti più recenti dell’evoluzione. Mentre un’area continentale che subisce estinzioni locali può sperare di essere colonizzata di nuovo dalle stesse forme di vita in un tempo più o meno lungo, per un’isola questo evento è molto più difficile e spesso impossibile. Antille, Galapagos, Madagascar, Nuova Guinea, Nuova Zelanda e la stessa Australia, il più isolato e il più piccolo dei continenti, sono musei naturali pieni di fossili viventi, o meglio, così erano, perché i loro arcaici ospiti stanno scomparendo uno dopo l’altro sotto l’impatto dei colonizzatori umani e delle loro scelte geopolitiche.

Nel Mar dei Caraibi troviamo un complesso arcipelago formato da circa 700 isole, chiamate Antille o Isole Caraibiche. Le più grandi di queste isole sono, in ordine decrescente, Cuba, Hispaniola, Giamaica e Portorico, nel loro insieme chiamate Grandi Antille in contrapposizione a tutte le altre, le Piccole Antille, la cui superficie generalmente si mantiene molto al di sotto di 5000 km2. Grazie a numerosi fattori geografici come l’antichità dell’isolamento dai continenti, il clima tropicale e la posizione geografica intermedia fra le due Americhe, le isole caraibiche rappresentano uno degli hot spot della biodiversità globale, essendo ricche di specie animali e vegetali endemiche, sia per quanto riguarda la fauna terrestre sia per quella marina. Si calcola che fra le 13.000 specie di piante native delle Antille, circa 6500 siano endemiche o per lo meno originarie di queste isole. Un esempio è fornito dalle strane e bellissime cactacee del genere Pereskia, uniche cactacee provviste di foglie persistenti e non-succulente con fiori simili alle rose: nella flora caraibica questo genere annovera tre specie endemiche a Hispaniola e una a Cuba. Per quanto riguarda la fauna, il valore percentuale di specie endemiche può essere ancora più elevato: per esempio, fra le specie native di anfibi (circa 170) e di rettili (circa 500), quelle endemiche rappresentano rispettivamente il 100% e il 94%, spesso distribuite solo in singole isole o addirittura estinte. Fra le specie più minacciate ricordiamo le piccolissime rane del genere Eleutherodactylus (lunghe fra 8 e 20 mm), che comprende 171 specie sicuramente originarie delle isole caraibiche. Invece, fra i rettili endemici più minacciati e ben conosciuti figurano le iguane rinoceronte (genere Cyclura) e quasi tutti i serpenti boa del genere Epicrates. Anche per animali con maggiori capacità di dispersione, come gli uccelli, le percentuali di endemismo sono sempre relativamente alte: 163 specie endemiche su 600 native (27%). Il numero di specie endemiche è più elevato nelle tre isole maggiori (Cuba, Hispaniola e Giamaica), ciascuna delle quali ospita una trentina di queste. Gli uccelli più interessanti delle Antille sono sicuramente i Todidi, una famiglia che comprende 5 specie di uccellini insettivori dal becco allungato e stretto, vivacemente colorati e imparentati con i tucani, il cui peso raggiunge al massimo 7 grammi. Le presenze più interessanti di mammiferi riguardano due famiglie molto primitive, i Solenodontidi (di cui sopravvivono due specie a Cuba e a Hispaniola) e i Nesofontidi (le cui ultime tracce risalgono al Diciottesimo secolo), che somigliano a dei giganteschi toporagni. Un altro importante gruppo di mammiferi caraibici sono i roditori giganti della famiglia Capromidi (Capromys e generi affini) che ha prodotto una ventina di specie dette ‘hutias’, sparse nelle isole caraibiche ma soprattutto nelle Grandi Antille. Un altro mammifero di grande interesse ma estinto intorno agli anni Cinquanta era la foca monaca dei Caraibi (Monachus tropicalis), adattata a vivere nei mari caldi e strettamente imparentata con la foca monaca del Mediterraneo e quella delle Hawaii.

Come in tutte le aree del mondo in cui la biodiversità elevata e la bellezza del paesaggio si coniugano con l’incremento demografico delle popolazioni umane, le Antille sono state e continuano ad essere un teatro di estinzioni e di scempi ambientali. L’impatto antropico sulla fauna caraibica non è però stato uniforme su tutti i gruppi di animali. Per quanto riguarda gli uccelli, diverse specie di pappagalli caraibici sono state portate all’estinzione in tempi più o meno recenti a causa della distruzione delle foreste che ricoprivano le isole e attraverso il continuo prelievo di esemplari per il commercio internazionale degli animali ornamentali e da compagnia (Amazona martinica, Amazona violacea, Ara tricolor, Ara autochtones, Psittacara labati), mentre altre si trovano attualmente sull’orlo dell’estinzione (Amazona imperialis, Amazona vittata) o figurano nella lista delle specie minacciate (Amazona collaria, A. ventralis, A. barbadensis, A. versicolor, A. arausiaca, A. guildingii). In una prospettiva a lungo termine, caratterizzata da un ulteriore incremento demografico delle popolazioni umane e dall’estendersi delle coltivazioni intensive, i modelli di rischio prevedono l’estinzione in natura di tutti i vertebrati endemici e di gran parte delle specie native delle Antille. Secondo Birdlife International, nella sola isola di Cuba almeno 29 specie di uccelli sono in pericolo di estinzione. Per quanto riguarda i mammiferi, i due solenodonti sopravvivono con popolazioni ridotte e vengono considerati nella categoria ‘critically endangered’. Invece, per quanto riguarda i capromidi, alcune specie sono ancora abbondanti ma la maggior parte di esse sono divenute assai rare; sette si sono estinte in seguito all’arrivo dell’uomo e dei suoi cani. Si possono distinguere tre fasi nell’estinzione di questi arcaici mammiferi e di altri animali: la prima fase, avvenuta in tempi preistorici, consiste nell’arrivo delle popolazioni pre-colombiane di etnia taíno che avevano portato con se i cani dall’Asia; la seconda fase, fra il Sedicesimo e il Diciannovesimo secolo, vede l’immigrazione forzata di migliaia di schiavi africani importati dagli spagnoli per lavorare nell’agricoltura e nella costruzione delle case coloniali; la terza fase è quella posteriore all’indipendenza delle diverse isole, a partire dal 1804 con la rivolta di Haiti, ed è seguita da incremento demografico ancora maggiore, con deforestazione crescente e diffusione dell’agricoltura intensiva fino ai nostri giorni. Durante la prima fase avvenne il lento declino dei nesofonti, dei selenodonti e di alcuni capromidi, soprattutto a causa della predazione da parte dei cani introdotti dagli amerindi. La seconda fase portò alla rarefazione o all’estinzione di alcune specie, soprattutto di roditori, che gli immigrati africani iniziarono presto a usare come cibo. La terza fase, con l’odierna alterazione e distruzione degli habitat, sta conducendo all’estinzione la maggior parte delle specie animali e vegetali delle Antille, anche a causa dell’introduzione delle manguste dall’India, avvenuta nel 1872. L’importazione di manguste, finalizzata a contenere i danni da ratti nelle coltivazioni di canna da zucchero e a controllare il numero di serpenti, si è dimostrata un vero fallimento: ha importato la rabbia nelle isole caraibiche, ha provocato seri danni alla produzione avicola e ha messo a rischio la sopravvivenza di molti animali endemici come i suddetti mammiferi, le iguane e molti uccelli che nidificano o si alimentano sul terreno. Sempre durante la terza fase, la fauna caraibica ha subito un pesante impatto dovuto anche al crescente traffico internazionale di animali selvatici. Gli Usa e l’Europa importano ancora oggi un numero elevatissimo di anfibi, rettili e uccelli neotropicali destinati al mercato ‘amatoriale’. Il boa di Haiti (Epicrates striatus), il boa di Cuba (E. angulifer), le iguane rinoceronte e molte specie di rane sono molto richiesti da questo mercato. I dati a nostra disposizione sono insufficienti a descrivere il numero di specie endemiche di insetti e soprattutto a indicare il grado di minaccia che incombe su di essi; nel caso degli invertebrati, l’impatto maggiore è quello diretto alla distruzione degli habitat, in particolare la deforestazione e l’agricoltura intensiva, anche attraverso l’uso di pesticidi e prodotti vegetali Ogm. Hispaniola è stata la prima colonia europea nel Nuovo Mondo, fondata da Cristoforo Colombo nei suoi viaggi del 1492 e 1493. Si tratta di una grande isola (oltre 76.400 km2), che in termini di superficie rappresenta la seconda isola caraibica dopo Cuba. Politicamente, essa è divisa in due parti da una linea estesa da nord a sud: la parte occidentale (36% del territorio) è occupata da Haiti, la parte orientale (64%) dalla Repubblica Dominicana. Le vicissitudini storiche e politiche di queste due porzioni dell’isola hanno avuto un’evoluzione assai diversa che ha portato a differenti modalità di sviluppo economico e di sfruttamento delle risorse alimentari. Fra le due, la Repubblica Dominicana è stata la più ‘fortunata’ mentre Haiti si è trovata in un vortice di sventure originate dalla sua precoce indipendenza che l’ha resa vittima di profondo isolamento e ostilità da parte delle potenze europee. Non a caso, poiché la conservazione della biodiversità è vista come un lusso per nazioni benestanti, la Repubblica Dominicana ha istituito una decina di parchi nazionali mediamente grandi e in grado di coprire complessivamente oltre 3000 km2. Ciò è stato possibile grazie all’influenza politica ed economica degli Stati Uniti sui governi che hanno assunto il potere dopo la fine dell’occupazione Usa, fatto che ha portato le autorità ad accettare le proposte di ecologi statunitensi a favore dell’istituzione dei parchi, grazie anche all’emergenza di un’élite locale sensibile alla conservazione della natura. Invece, la situazione nella parte occidentale dell’isola, in seguito all’indipendenza ottenuta con la cacciata dei francesi nel 1804, è rimasta sempre in preda a disordini civili intermittenti dove la popolazione si trova in uno stato di povertà estrema, poiché Haiti è forse il paese più povero del mondo. Tale situazione, che comprende come ultimo atto la rivolta del 2004 con la deposizione del presidente in carica, è stata resa ancora più drammatica dal terribile terremoto del 2010, seguito da un’epidemia di colera (in tutto più di 222.000 morti). Tutto ciò non ha ancora permesso al paese di rispondere positivamente ai progetti di pianificazione del territorio e conservazione della biodiversità. Delle sei aree da proteggere che erano state proposte da una commissione di esperti stranieri e che riguardavano una superficie di 132,5 km2, solo due parchi nazionali sono stati istituiti: il Parc National de la Visite (30 km2) e il Parc National de Macaya (20 km2), entrambi situati nella parte meridionale dell’isola, dove la deforestazione e gli incendi continuano nonostante la sorveglianza locale. L’isola, divisa com’è in due parti diversamente gestite, sta conoscendo le due facce dell’impatto antropico: quella povera e quella ricca. A ovest, il saccheggio disordinato e irrazionale delle risorse per la sopravvivenza, l’erosione continua delle foreste per ricavare legno da ardere, telai di capanne per sorreggere tetti di lamiera ondulata, e innumerevoli campicelli dove coltivare manioca e banane; a est, l’assalto dei costruttori per creare strutture alberghiere a pochi passi dal mare, grattacieli e strade asfaltate litoranee per inneggiare a uno sviluppo senza limiti.

Dalla parte opposta del mondo, una grande isola tropicale di 786.000 km2 si estende a nord dell’Australia. Si chiama Nuova Guinea ed è la seconda isola più grande al mondo come superficie dopo la Groenlandia. Grazie alla sua orografia tormentata, con montagne che arrivano a 5000 m sul livello del mare e alla densa foresta tropicale che la rendono difficilmente accessibile, la Nuova Guinea ospita numerosissimi gruppi etnici arcaici che parlano più di mille lingue e possiedono costumi sorprendentemente diversi. Queste popolazioni umane sono il risultato di altrettante ondate di emigrazione dall’Asia meridionale causate dall’arrivo di gruppi etnici più moderni che le hanno spodestate dalle loro terre, migliaia di anni fa: una storia simile a quella degli aborigeni australiani che probabilmente ha avuto inizio ancora prima. Già per metà agricoltori e allevatori di maiali ma ancora legati alla caccia di sussistenza, questi popoli hanno dovuto adattarsi alle risorse di una terra nuova, sicuramente meno pericolosa per l’assenza dei grandi mammiferi asiatici ma proprio per questo motivo anche meno ricca di animali da cacciare. Questi popoli osservarono che la maggior parte dei vertebrati viveva sugli alberi (uccelli del paradiso e uccelli giardinieri, canguri arboricoli, cuschi e varani) e quindi divennero molto abili nel tiro con l’arco. Quando il giovane evoluzionista e ornitologo Ernst Mayer, durante la Seconda guerra mondiale, si presentò a loro come ospite e come allievo di storia naturale chiedendo di aiutarlo, essi gli insegnarono i nomi delle specie di uccelli presenti nel loro territorio di caccia. Mayr poté così costatare che gli indigeni riconoscevano lo stesso numero di specie, tranne una, che gli ornitologi erano in grado di distinguere con i metodi scientifici della tassonomia. La Nuova Guinea ha subito una suddivisione politica analoga a quella di Hispaniola nei Caraibi. Attualmente è divisa in due parti da una linea verticale estesa da nord a sud: quella occidentale, chiamata Western New Guinea (Wng) oppure West Papua o Irian Jaya (termini che nascondono diverse implicazioni politiche),appartiene all’Indonesia, mentre quella orientale si chiama Papua Nuova Guinea (Png) ed è uno stato indipendente dal 1975, facente parte del Commonwealth inglese. Il tenore di vita delle popolazioni è sicuramente più alto nella parte orientale come anche il rispetto per le loro culture tradizionali e il riconoscimento dei diritti umani. Per questi motivi, molti indigeni passano il confine per vivere in Png che adesso ne ospita oltre sette milioni (densità 15/km2) rispetto ai 3,6 milioni che sono ancora rimasti in Wng. Ciò comporta un aumento dei consumi di terra e di selvaggina in Png che con il tempo potrebbe diventare problematico. Per aumentare il fabbisogno di selvaggina sono stati introdotti cervi indonesiani (Cervus timorensis) ed è stata anche favorita la formazione di popolazioni selvatiche di maiali.

La biodiversità della Nuova Guinea è caratterizzata da un elevato numero di specie endemiche e rappresenta un ponte biogeografico fra l’Australia e l’Asia meridionale. L’inventario della flora è ancora incerto: il numero di piante vascolari (conifere e angiosperme) è stimato in oltre 16.000 specie. Anche per quanto riguarda la fauna, i numeri stimati sono assai imprecisi a causa delle differenze riscontrate nei diversi inventari. Secondo un controllo effettuato nel 2006, la fauna dei vertebrati finora nota dovrebbe comprendere circa 280 specie di anfibi anuri (60% endemiche), 300 rettili (30% endemiche), 730 uccelli nidificanti (40% endemiche) e 200 mammiferi autoctoni (80% endemiche). I dati sugli artropodi sono quasi inesistenti. I mammiferi appartengono soprattutto a roditori e pipistrelli, ma sono presenti anche due specie di monotremi (echidne) e circa settanta marsupiali (cuschi, petauri, possum e canguri arboricoli).

Poiché lo stato di conservazione degli habitat è ancora relativamente buono nonostante l’attività di taglio delle foreste per il commercio del legno, le prospettive per la sopravvivenza della fauna sono migliori di quelle presenti in altre aree tropicali. La differente gestione delle risorse naturali nelle due metà dell’isola fa prevedere una maggiore perdita di habitat nella Wng per via del modello di sfruttamento di stampo colonialista seguito dal governo indonesiano, rispetto al modello più attento alla conservazione e al futuro delle risorse nella Png. Tuttavia, la sorte della biodiversità nell’isola dipenderà soprattutto dal futuro andamento demografico della popolazione umana che, come abbiamo visto, rappresenta il maggior fattore di minaccia in tutto il pianeta.

Il linguaggio della biodiversità nel contesto geopolitico odierno

Il linguaggio tecnico della biodiversità, pur essendo relativamente semplice, richiede un minimo di attenzione, soprattutto perché al suo interno vengono impiegate parole di uso comune che nella biologia evoluzionistica e nell’ecologia hanno acquisito un significato particolare e inequivocabile. Forniamo qui una sintesi dei termini usati nel presente capitolo per consentire al lettore una corretta comprensione.

Abbondanza: numero di individui di una popolazione, cioè numero di individui della stessa specie presenti in un’area geografica ben delimitata o in una comunità. Quando l’abbondanza di una specie è bassa si dice che la specie è rara.

Areale: area di distribuzione di un taxon.

Comunità: insieme di specie che vivono in un habitat o in un ecosistema.

Diversità: varietà di caratteristiche biologiche e abiologiche riscontrate negli organismi, negli ambienti e nelle aree geografiche. La diversità si può rilevare: all’interno di una specie, dove coincide con la variabilità genetica a livello individuale, di popolazione e geografico; all’interno di una comunità, dove coincide con la ricchezza di specie; o all’interno di un ecosistema, dove si deduce dalla varietà di habitat, di specie e di comunità in esso riscontrabili.

Ecosistema: insieme di habitat e delle comunità che ci vivono, strettamente correlate fra loro e attraversate da un flusso di energia che passa dai produttori primari (piante e alghe) ai consumatori di vario livello (erbivori e carnivori) e da questi ai decompositori (detritivori).

Endemico: aggettivo che si riferisce a un endemita, ciò un organismo esclusivo di una ristretta area geografica. Esempi: specie endemica, genere endemico, famiglia endemica. Il concetto si applica a tutti i livelli gerarchici della tassonomia (sottospecie, specie, genere, famiglia, ordine ecc.) e a diversa scala geografica (provincia, regione, nazione, continente).

Filogenesi: storia evolutiva di un taxon, studiata dalla sistematica, scienza che analizza ed evidenzia le relazioni genealogiche fra gli organismi.

Genere: categoria sistematica che raggruppa specie affini tra loro, quindi aventi un’origine filogenetica in comune.

Habitat: ambiente in cui vive una specie o una comunità, dove sussistono e sono evidenziati particolari fattori abiotici (substrato, temperatura, umidità, pH ecc.).

Hot spot: area geografica che possiede un’elevata ricchezza di specie e un’alta concentrazione di taxa endemici, dove conviene concentrare gli sforzi e i capitali destinati alla conservazione della natura. Queste due componenti sono entrambi importanti perché un’area geografica può contenere molte specie ma pochi taxa endemici e pertanto il suo valore per la conservazione è minore.

Popolazione: insieme di organismi appartenenti alla stessa specie che vivono in una determinata area dove hanno un’elevata probabilità di incontrarsi tra loro riproducendosi.

Ricchezza: numero di specie presenti in un’area geografica o in una comunità.

Sottospecie/ Razze geografiche: popolazioni o gruppi di popolazioni morfologicamente differenziate rispetto ad altre della stessa specie ma con bassi valori di distanza genetica, che occupano porzioni disgiunte e talvolta confinanti dell’areale. In seguito a eventi naturali o antropogenici, due sottospecie possono venire a contatto e sovrapporsi, rimescolando il proprio patrimonio genetico.

Specie: insieme di organismi fra loro interfecondi, cioè capaci di generare prole fertile, che condividono un patrimonio genetico (genoma), occupano un’area di distribuzione geografica (areale), hanno le stesse esigenze ecologiche (nicchia ecologica), e mostrano una serie di caratteristiche morfologiche in comune (aspetto) che le distinguono da altre specie simili. Esempi: leone, tigre e leopardo sono specie diverse appartenenti dello stesso genere.

Tassonomia: disciplina che descrive e ordina gli organismi viventi predisponendo lo studio della loro filogenesi.

Taxon (plurale: taxa): qualunque categoria tassonomica a qualsiasi livello della classificazione. Esempi di taxa: Homo sapiens (specie), Elephas (genere), Canidae (famiglia), Lepidoptera (ordine), Amphibia (classe), Metazoa (Regno). Solo specie e genere vanno scritti in corsivo

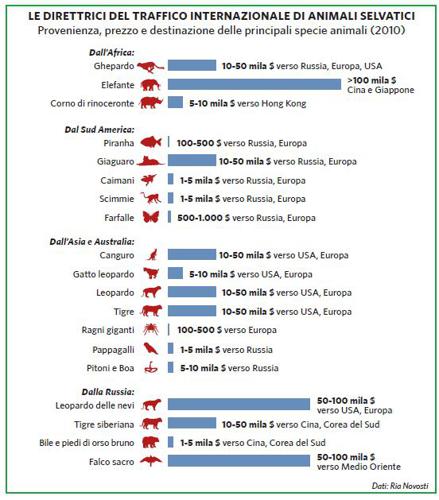

Il traffico internazionale degli animali selvatici e la Convenzione di Washington

Uno degli aspetti geopolitici più importanti nella gestione della biodiversità consiste negli accordi che vengono presi a livello internazionale per pianificare lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, in particolare animali, piante, alghe e funghi. Per sfruttamento sostenibile si intende uno sfruttamento permanente di una risorsa rinnovabile, come sono gli organismi viventi, basato sul prelievo in natura di individui o di prodotti ottenuti da una specie (per esempio l’avorio) senza portarla all’estinzione. Lo sfruttamento delle piante selvatiche può consistere nell’uso del legname, nella coltivazione delle piante da giardino o da appartamento, e nella trasformazione industriale di piante, alghe e funghi per uso tessile, medicinale o alimentare. Per quanto riguarda invece gli animali, si va dal commercio di specie ornamentali e da affezione (pesci e invertebrati per acquari, anfibi e rettili per terrari, pappagalli, uccelli da voliera, mammiferi, insetti e altri invertebrati da collezione) al mercato delle pellicce (volpi, visoni, felidi) e a quello alimentare (caviale, pesce, crostacei, molluschi). Si tratta di un mercato immenso in cui la domanda viene soprattutto da paesi ricchi (Nord America, Europa, Giappone ecc.) mentre l’offerta maggiore riguarda i paesi poveri del Sudamerica, Africa e Asia. Tale divisione geopolitica si è andata complicando negli ultimi anni, poiché in diversi paesi africani e asiatici sono sorte aziende (spesso con l’appoggio finanziario straniero) che dichiarano di vendere piante coltivate e animali nati in cattività. Inoltre, sempre negli ultimi anni è fortemente aumentata la domanda di animali dalla Cina dove una moltitudine di specie viene consumata per la farmacopea tradizionale. Per controllare il traffico, imporre delle regole e impedire le frodi, esiste la Cites, Convention for the International Trade of Endangered Species (convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione), comunemente detta Convenzione di Washington, dove è stata sottoscritta nel 1973. Le specie d’interesse Cites sono state classificate in tre Appendici:

Appendice I: include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio.

Appendice II: include specie il cui commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.

Appendice III: include specie protette da singoli stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

Attualmente alla convenzione hanno aderito 180 paesi (ultimo ad aderire è stato l’Iraq, il 5 febbraio 2014), ciascuno dei quali provvede a istituire organi di gestione con funzioni di controllo a livello doganale presso le aziende che vendono animali e piante e presso le abitazioni private di chi li detiene illegalmente. I paesi che non aderiscono non possono importare né esportare organismi viventi o morti con i paesi membri.

Per saperne di più

R. M. Blench, K. C. MacDonald (eds.) (2000) The Origins and Development of African Livestock: archaeology, genetics, linguistic and ethnography, Routledge, Oxon-New York.

J. Diamond (1997) Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, Jonathan Cape, London; trad. it. Armi, acciaio e malattie. Breve storia degli ultimi tredicimila anni, Giulio Einaudi Editore, Torino.

Y. Lacoste (2007) Che cos’è la Geopolitica, «Eurasia – Rivista di studi Geopolitici», disponibile on line: http://www.eurasia-rivista.org/cogit_content/articoli/EEluyZVEAkibIrjCwk.shtml.

S. Latta, C. Rimmer, A. Keith, J. Wiley, H. Raffaele, K. McFarland, E. Fernandez (2006) Birds of the Dominican Republic and Haiti, Princeton University Press, Princeton.

M. A. Mohammed-Saleem (1995) Mixed farming systems in sub-Saharan Africa, Fao-International Livestock Research Institute (Ilri), Roma-Nairobi.

R. Powell, S. J. Inchaustegui (2009) Conservation of the herpetofauna of the Dominican Republic, «Applied Herpetology», 6, pp. 103-122, disponibile on line: http://www.seaturtle.org/PDF/ PowellR_2009_ApplHerpetol.pdf.

R. Powell, R. W. Henderson (eds.) (2012) Island lists of West Indian amphibians and reptiles, «Bulletin of the Florida Museum of Natural History», 51, 2, pp. 85-166.

J. E. Timyan (2011) Key Biodiversity Areas of Haiti, Société Audubon Haïti, Port-au-Prince.

P. West, J. Igoe, D. Brockington (2006) Parks and Peoples: The Social Impact of Protected Areas. «Annual Review of Anthropology», 35, pp. 251-277.

P. West (2006) Environmental Conservation and Mining: Strange Bedfellows in the Eastern Highlands of Papua New Guinea, «The Contemporary Pacific», 18, 2, 295–313.

P. West (2006) Conservation is our government now: the politics of ecology in Papua New Guinea, Duke University Press, Durham-London.

Wwf (2014) Living Planet Report 2014: species and spaces, people and places, in R. McLellan, L. Iyengar, B. Jeffries, N. Oerlemans (eds.), Wwf, Gland, Switzerland, disponibile on line: http:// www.footprintnetwork.org/images/article_ uploads/LPR2014_summary_low_res.pdf.

Approfondimenti

La biogeografia

La biogeografia è la disciplina che studia la distribuzione geografica degli organismi e degli ecosistemi, cercando di spiegarne cause e meccanismi.

La distribuzione della vita nella biosfera è in continuo cambiamento, cause e meccanismi diversi operano nel tempo a diverse scale. Possiamo distinguere una scala evolutiva, dove gli stessi organismi cambiano nel tempo, e una scala ecologica dove, in tempi relativamente brevi, cambia la composizione specifica degli organismi nelle comunità e negli ecosistemi anche in assenza di un riconoscibile cambiamento evolutivo delle specie.

La biogeografia è una scienza di integrazione multidisciplinare che utilizza gli strumenti analitici della biologia evoluzionistica, dell’ecologia, della filogenesi molecolare, della geologia, della geografia, della climatologia e della paleontologia e che, ovviamente, non può prescindere dalla conoscenza sistematica biologica degli organismi.

La biogeografia si avvale, infatti, di una solida base sistematico-descrittiva nella zoogeografia, che trova il suo più illustre interprete in Alfred Russell Wallace. In ambito botanico Alexander von Humboldt è considerato il padre della fitogeografia, la disciplina che studia la distribuzione della flora e delle comunità vegetali. La biogeografia è anche una scienza sperimentale ove sono elaborate teorie o sviluppati modelli predittivi potenzialmente sottoponibili a verifica.

Tornando alla scala dei tempi, si riconoscono due approcci: la biogeografia storica, che tende a spiegare la distribuzione degli organismi come il prevalente risultato di processi geologici e paleoclimatici che hanno modificato gli areali di distribuzione delle specie, e la biogeografia ecologica, che si focalizza sui processi di dispersione, colonizzazione ed estinzione. Modelli matematici sono stati sviluppati con riferimento a entrambi gli approcci. In ambito ecologico è celebre la teoria dell’equilibrio insulare elaborata da Wilson e Mac Arthur per spiegare le differenze nel numero di specie presenti su un’isola in dipendenza di poche e semplici variabili fisico-geografiche, come la superficie dell’isola e la sua distanza dal continente o da vicini arcipelaghi. In ambito storico i modelli oggi maggiormente utilizzati fanno riferimento alla filogeografia molecolare, cioè alla storia filogenetica e demografica di una determinata specie, studiata attraverso sequenze di Dna e analizzata con sofisticati metodi statistici bayesiani applicati alla teoria genetica della coalescenza.

L’utilizzo dei principi e metodi della biogeografia, associati alla possibilità di rappresentare qualsiasi variabile misurabile su scala geografica tramite georeferenziamento e inserimento in sistemi di informazione geografica (Gis, Geographic Information Systems), trova un impiego particolarmente efficace nella pianificazione della gestione delle risorse naturali e nella conservazione della biodiversità.

Tra i molti ambiti di impiego di questi strumenti si può segnalare, a titolo di esempio, la possibilità di valutare, in maniera non soggettiva, la dipendenza di una determinata specie animale o vegetale dalla struttura e fisionomia dell’habitat, o studiare il cambiamento demografico di una specie in funzione dei cambiamenti dell’habitat o del paesaggio attuati dall’uomo o provocati dal cambiamento climatico.

È possibile simulare, attraverso l’uso di varie tipologie di modelli che fanno riferimento alla nicchia ecologica, la distribuzione potenziale di una specie nel presente, nel passato o nel futuro, laddove siano già disponibili strati in Gis informativi sul clima.

È inoltre possibile andare a verificare la capacità di un parco o di un’area protetta nella tutela di una determinata specie vulnerabile sotto diversi scenari di cambiamento climatico.

Nella biologia applicata alla conservazione la teoria dell’equilibrio insulare è stata largamente impiegata in vari contesti e soprattutto nella formulazione e progettazione dei corridoi e delle reti ecologiche.

Anche la dinamica della colonizzazione di una specie aliena invasiva può essere simulata in modelli che combinano metodi filogeografici con modelli di occorrenza basati sulla nicchia ecologica.

È chiaro però che l’efficacia e l’attendibilità di questi modelli dipende in maniera basilare dalla qualità e quantità di dati di biodiversità ricavabili da dataset o da banche dati digitalizzate. È particolarmente necessario poter disporre di dati puntualmente georiferiti e crono-riferiti per analizzare i cambiamenti nella distribuzione della biodiversità, ed è su questa linea che molte iniziative e progetti si stanno muovendo, privilegiando il ruolo dei musei naturalistici come depositari di dati storici sulla distribuzione di animali e piante, e della ‘citizen science’ che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, aspira a raccogliere ed archiviare grandi quantità di dati attuali, digitalizzati sulla biodiversità.

La sfida della biodiversità marina

Secondo lo sviluppo socioeconomico di una determinata area, inquinamento e prelievo di risorse hanno un impatto rilevante sulla biodiversità marina, agendo direttamente sulla dinamica delle popolazioni e sulla struttura delle comunità. A queste problematiche si è recentemente aggiunto il riscaldamento globale, i cui effetti sono ancora tutti da valutare.

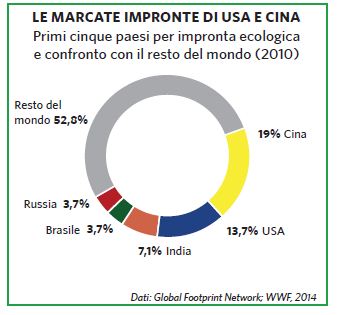

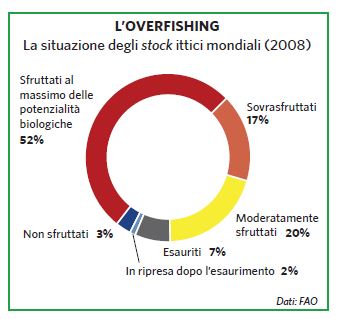

Oggi l’uomo preleva dal mare circa ottanta milioni di tonnellate di pesci, crostacei e molluschi, di cui oltre il 70% è dovuto all’attività dei paesi asiatici: solo nel 2010 in Cina il consumo di pesce procapite è stato di 35 kg, mentre il resto del mondo ne ha consumati mediamente 15,5 kg. Inoltre una percentuale sempre più importante di risorse marine proviene dalla maricoltura ovvero dall’allevamento in mare di specie d’interesse economico. Da una parte questo consente una minore pressione sulla fauna selvatica, dall’altro ha determinato un cambiamento radicale delle caratteristiche ambientali di ampi tratti di costa, soprattutto nelle aree tropicali, dove i mangrovieti sono stati distrutti per lasciar spazio all’acquacultura estensiva.

La cattiva gestione delle risorse ha provocato, negli anni, una costante riduzione delle popolazioni interessate, con pesanti ricadute sul funzionamento delle catene trofiche. Un caso famoso è quello del merluzzo di Terranova, le cui popolazioni sono oggi al collasso in seguito a una gestione totalmente sbagliata, in particolare nella seconda metà del secolo scorso. Un altro caso particolarmente noto riguarda il tonno rosso. La richiesta crescente da parte del mercato giapponese ha determinato, negli anni Ottanta, un cambiamento radicale delle tecniche di pesca, con l’abbandono delle tonnare fisse e l’impiego di grandi reti a circuizione (le tonnare volanti). L’aumento dello sforzo di pesca ha però portato le popolazioni di questa specie a livelli preoccupanti che oggi, grazie all’introduzione di quote di pesca, sono in parziale recupero. Anche gli squali sono seriamente minacciati a causa dell’interesse commerciale delle loro pinne: oggi larga parte delle specie è tutelata da leggi internazionali, anche se la pesca di frodo è molto diffusa.

Oltre al danno alla biodiversità causato dalla distruzione degli stock delle specie target deve considerarsi l’impatto che alcune tecniche di pesca hanno su specie di scarso o nullo valore commerciale (il cosiddetto by-catch). Gli effetti più gravi, da questo punto di vista, sono provocati dalla pesca a strascico il cui by-catch, composto da molte specie di pesci e da numerosissimi invertebrati, può superare di molto la biomassa della specie target. Il problema della distruzione degli habitat è inoltre particolarmente importante per le comunità a coralli profondi, spesso insediate sulle sommità dei sea mounts oceanici.

A livello mondiale è purtroppo diffusa la pesca con mezzi illegali: gli esplosivi sono molto usati nell’area indo-pacifica, ma talvolta anche nel Mediterraneo. Questo tipo di pesca è particolarmente dannoso per gli edifici corallini che sono frantumati dalle esplosioni. Altrettanto devastante è, ovviamente, l’uso di sali di cianuro per catturare pesci d’interesse acquariologico.

Anche diverse specie d’invertebrati sono oggetto di pesca. Il corallo rosso, un’importante risorsa per le popolazioni mediterranee, è da circa un secolo pescato anche nelle acque circostanti il Giappone. Tradizionalmente la pesca avveniva tramite un attrezzo a strascico, l’ingegno, uno strumento particolarmente distruttivo. Oggi il suo uso è vietato in tutto il Mediterraneo mentre in alcune aree meridionali dell’arcipelago giapponese è ancora legalmente utilizzato.

Un altro tipo di strumento di pesca che ha un impatto notevole sulle comunità bentoniche è la draga idraulica per la pesca dei bivalvi nei fondi sabbiosi. Quest’attività, che continuamente sconvolge l’integrità dei fondali fino a diversi centimetri di profondità, ha cambiato sostanzialmente la composizione e la struttura delle comunità costiere dell’intero Adriatico nord-occidentale.

Le politiche di conservazione hanno comunque ottenuto anche alcuni successi. Sono nate, in tutto il mondo, aree marine protette che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della biodiversità e inoltre molte specie sono ormai tutelate, in particolare i cetacei, la cui caccia è vietata dal 1986. Ciò nonostante alcune nazioni, in particolare Giappone, Islanda e Norvegia, continuano la caccia uccidendo circa 500 esemplari ogni anno.

In un mondo dove più di 800 milioni d’individui continuano a soffrire di malnutrizione cronica e dove si prevede che la popolazione sfiorerà 10 miliardi di persone entro il 2050, la principale sfida è quella del fabbisogno nutritivo, salvaguardando nel contempo le risorse naturali per le generazioni future. Da questo punto di vista gli alimenti di origine marina forniscono un apporto proteico fondamentale: 150 g di pesce forniscono circa il 50-60% del fabbisogno proteico giornaliero di un adulto. Oggi il consumo mondiale di pesce pro capite sfiora i 20 kg e rappresenta il 17% delle proteine animali consumate e il 6,5% delle proteine totali. La sfida del prossimo futuro è continuare a prelevare risorse marine conservando gli ambienti e tutelando la loro ricchezza specifica. Difficile, ma non impossibile.

I biomi terrestri

I principali tipi di ecosistemi del pianeta vengono denominati biomi e sono raggruppati soprattutto in funzione della fisionomia della vegetazione dominante. La validità di questo concetto risiede nel fatto che permette di organizzare l’enorme variabilità della vegetazione in categorie più semplici. Le attività umane hanno spesso modificato le caratteristiche naturali di molti biomi, dando origine a fenomeni di degrado spesso irreversibile, con una significativa perdita della diversità biologica. Forniamo una sintetica trattazione dei principali biomi e delle loro caratteristiche.

Foreste tropicali. Ecosistemi dominati da latifoglie sempreverdi o semi-decidue, legati a temperature elevate e piogge molto abbondanti. Esempi: Amazzonia, bacino del Fiume Congo, Indonesia e Nuova Guinea. Queste foreste ospitano un elevatissimo numero di specie, rappresentando il bioma terrestre con maggiore biodiversità e produttività, ma anche il più fragile. La loro distruzione, in paesi poco sviluppati economicamente, è considerata uno dei motivi principali della perdita di biodiversità a scala globale e rientra tra le cause dell’aumento della concentrazione atmosferica di CO2 osservata negli ultimi decenni.

Savane. Ecosistemi caratterizzati da alberi sparsi su uno strato di vegetazione erbacea più o meno continuo. Si trovano in regioni tropicali relativamente aride, specialmente in Africa centrale e australe, dove ospitano grandi popolazioni di mammiferi erbivori e dei loro predatori. Sono sottoposte a un forte rischio di desertificazione, processo influenzato dal pascolo eccessivo e dagli incendi provocati dall’uomo, in ambiti economicamente disagiati.

Deserti. Ecosistemi caratterizzati da precipitazioni molto scarse e da bassa copertura vegetale, in aree tropicali o temperate di diversi continenti (Americhe, Africa, Asia e Australia). La bassa produttività della vegetazione corrisponde a una bassa diversità di animali e piante. Il pascolo eccessivo e lo sfruttamento di risorse energetiche e minerarie minacciano i delicati equilibri di questi ecosistemi.

Foreste e macchie mediterranee. Mosaico di foreste e macchie sempreverdi situato a latitudini medie in diversi continenti (paesi del Mediterraneo, California, Cile, Sudafrica e Australia meridionale) dove gli inverni miti e umidi si alternano con estati calde e aride. I disturbi di origine antropica (incendio, pascolo e deforestazione) trasformano la foresta sempreverde in una macchia sempre più degradata fino alla gariga, con fenomeni di irreversibilità.

Foreste temperate caducifoglie. Ecosistemi forestali diffusi in Europa, Asia orientale e America settentrionale. In risposta alle variazioni stagionali della temperatura, queste foreste presentano cicli di attività con temporanea caduta e ricrescita delle foglie. Trovandosi in aree con elevata densità di popolazione, sono state spesso sostituite da praterie secondarie pascolate o da coltivazioni intensive. Nell’emisfero meridionale (ossia in Sudamerica, Australia e Nuova Zelanda), si osservano foreste temperate sempreverdi, in regioni con piogge intense e clima oceanico.

Praterie e steppe. Ecosistemi dominati da vegetazione erbacea, diffusi dall’Europa orientale all’Asia centrale, nelle Americhe e in Australia. Rispetto alle praterie, le steppe presentano una copertura erbacea più sparsa, sviluppandosi in regioni con minori precipitazioni. Molte piante sono perenni, permettendo in alcuni casi la presenza di importanti popolazioni di erbivori. Il fuoco ha avuto un’importante influenza nel mantenimento di questi ecosistemi, anche se la distribuzione attuale delle praterie è oggi molto ridotta, poiché queste sono state in gran parte rimpiazzate da coltivazioni cerealicole.

Foreste boreali. Ecosistemi costituiti da foresta di aghifoglie sempreverdi (taiga) che si alterna a zone umide più aperte, dove spesso prevalgono betulle e ontani. Si estendono nell’emisfero boreale lungo un’ampia fascia al di sopra dei 50- 60° di latitudine con clima continentale freddo. All’interno di questo bioma vengono incluse anche le foreste alpine di abeti, pini e larici. Attualmente esistono ampie estensioni di taiga in Siberia e Canada, relativamente ben conservate nonostante i danni prodotti dalle piogge acide prodotte dall’inquinamento.

Tundre. Ecosistemi costituiti da piante erbacee di piccole dimensioni, licheni e muschi che entrano in attività durante il breve periodo favorevole. Le poche specie legnose sono arbusti nani e prostrati. La tundra si trova nelle regioni artiche, con clima nivale e suolo permanentemente congelato in profondità (permafrost). Esistono anche le tundre alpine che occupano le montagne sopra il limite degli alberi. Si tratta di ambienti molto fragili, su cui le attività antropiche possono avere un impatto notevole.

La distribuzione dei biomi sul nostro pianeta è il risultato di una lunga e complessa storia evolutiva attraverso le ere geologiche ed è stata determinata prevalentemente dall’alternanza di periodi glaciali ed interglaciali negli ultimi due milioni di anni. Eventuali trasformazioni operate dall’uomo e i cambiamenti climatici avrebbero un effetto significativo sulla loro distribuzione attuale e sul loro supporto alle attività economiche.