Gli USA verso le presidenziali del 2016. Le eredità di Obama

Nel novembre 2016, gli Stati Uniti saranno chiamati a scegliere il successore di Barack Obama, colui (o colei) che – dopo l’insediamento formale del gennaio 2017 – diverrà il quarantacinquesimo presidente del paese. Gli otto anni del mandato di Obama sono stati un periodo complesso, caratterizzato da luci e ombre, nel quale il sistema internazionale ha vissuto profonde trasformazioni. In questi anni, anche la posizione di Washington ha sperimentato parecchi cambiamenti. Nel tentativo di ridurre i costi politici ed economici del precedente interventismo à tous azimuts, il presidente ha dato corso, in tale periodo, a un difficile processo di revisione della postura internazionale del paese; processo che, se da una parte non sembra essere riuscito a conseguire gli ambiziosi obiettivi che si era prefisso, dall’altra ha consolidato agli occhi di amici e avversari l’immagine di un paese debole e incerto, forse meno minaccioso che in passato ma al contempo meno capace di svolgere la sua tradizionale funzione di garante dell’ordine mondiale.

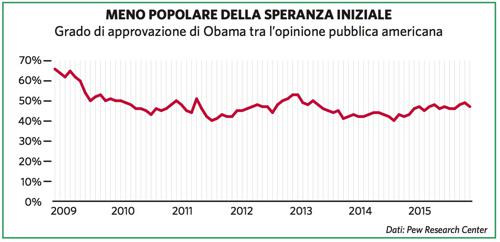

Negli ultimi mesi del suo mandato, Barack Obama è dunque chiamato al compito non facile di riannodare i fili di un progetto politico che, agli occhi dei suoi molti critici ma anche di larga parte degli osservatori, è apparso privo di un disegno coerente. Partita all’insegna delle grandi aspettative dopo gli anni difficili di George W. Bush, la sua amministrazione si è trovata via via coinvolta in una serie di crisi che ne hanno messo in evidenza la debolezza e sottolineato le divisioni esistenti fra un’anima ‘pragmatica’ e incline al compromesso e una ‘radicale’, che della prima è stata spesso il più accanito avversario. Conseguenza di questo processo è stata la progressiva erosione da un lato della sua spinta propulsiva, dall’altro dell’immagine del presidente, che sia nella campagna per la rielezione (2012), sia – con ancora maggiore evidenza – in quella per le elezioni di midterm (2014) è apparsa piuttosto sottotono.

Ciò non significa che nei prossimi mesi ci si debbano attendere cambiamenti radicali in una postura che, sinora, si è caratterizzata soprattutto per il suo attendismo. Al di là del rilevio pubblico attribuito al mai veramente realizzato pivot to Asia, la revisione della postura internazionale degli Stati Uniti ha costituito, in entrambi i mandati, la vera cifra stilistica della presidenza. Una cifra che si è conservata sostanzialmente immutata nella transizione dalla prima alla seconda amministrazione, nonostante i cambiamenti che si sono avuti alla guida del dipartimento di stato e di quello della difesa. Da questo punto di vista, Obama passerà probabilmente alla storia non solo come il primo presidente di colore degli Stati Uniti, ma anche come quello che con maggiore impegno ha scelto per il paese la via dell’understretching (ripiegamento). Un’eredità, quest’ultima, di cui il suo successore – democratico o repubblicano che sia – non potrà non tenere conto.

Sarebbe tuttavia riduttivo limitare l’ al solo understretching. Negli otto anni di vita dell’amministrazione democratica, nuovi attori si sono affermati sulla scena internazionale mentre altri sono tornati a occupare un posto al quale, per diverse ragioni, in passato, avevano dovuto rinunciare. Le sempre più esplicite ambizioni della Russia di Vladimir Putin di giungere a una reintegrazione dello spazio ex sovietico hanno portato al sostanziale fallimento della politica del reset che Obama aveva proposto come una delle priorità del suo primo mandato. Allo stesso modo, il progressivo allentamento del legame transatlantico (già evidente durante gli anni dell’amministrazione di George W. Bush) ha accentuato i contrasti esistenti fra Washington e i partner europei, che hanno avuto modo di esprimersi sia in seno alla Nato sia a livello bilaterale in occasione di molte della crisi che, in un modo o nell’altro, li hanno visti protagonisti.

Più che in passato, il passaggio del testimone fra vecchio e nuovo presidente sarà quindi caratterizzato dalla compresenza di elementi di continuità e di rottura. I punti in agenda spaziano dalla crisi ucraina a quella siriana; dalla gestione dell’ampio teatro esteso fra il Medio Oriente e il Nord Africa all’implementazione concreta dell’accordo nucleare concluso con l’Iran, che proprio nel 2016 sarà chiamato ad affrontare alcuni passaggi decisivi. Il rinnovo dell’impegno in Afghanistan – segno del rilievo che il Medio Oriente continua ad avere agli occhi della Casa Bianca – si collega infine al bisogno di trovare un modus vivendi credibile con la Cina e lo spazio geopolitico dell’Asia-Pacifico, destinato a diventare il teatro di riferimento di Washington negli anni a venire. La grande incognita di questo scenario rimane comunque l’Europa, intesa sia come istituzione, sia come singoli stati. Proprio dalla capacità di ingaggiare in modo produttivo l’Europa passa, infatti, per Washington e per il nuovo presidente, la possibilità di liberare le risorse necessarie a portare avanti le politiche perseguite nei molti altri scacchieri in cui gli Usa sono coinvolti.

La politica interna: un anno di transizione in attesa delle presidenziali?

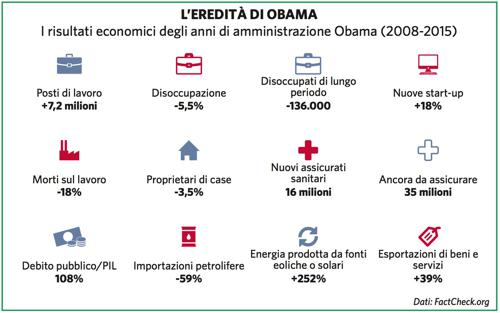

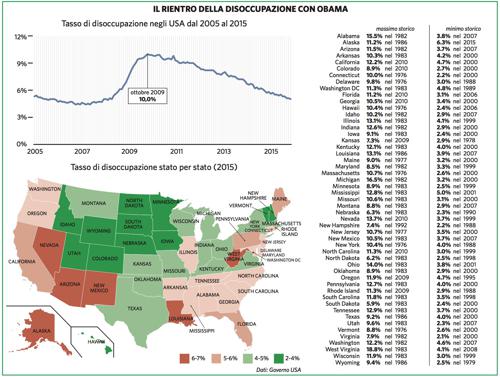

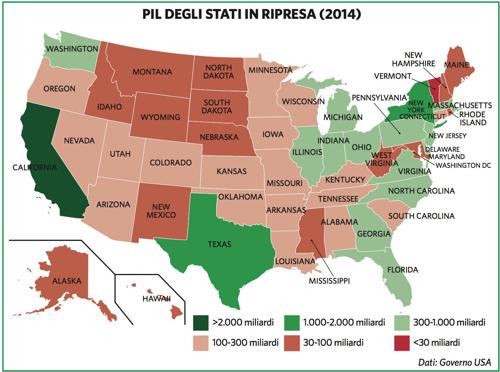

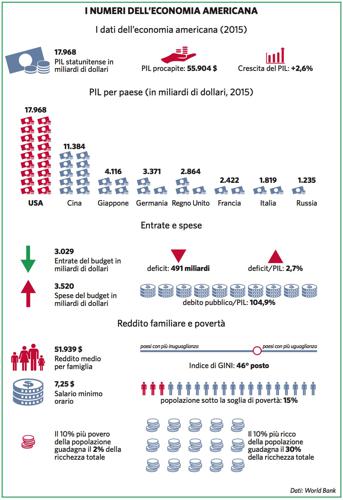

Sul fronte interno, i risultati conseguiti dagli Stati Uniti negli anni dell’amministrazione Obama appaiono in larga misura positivi. Alla fine del 2008, alla vigilia del giuramento del nuovo presidente, il tasso di crescita del pil era attestato intorno al -2,8% e il tasso di intorno al 7,3% (9,9% a fine anno, dopo avere raggiunto il 10% alla fine di ottobre); nel 2012, alla fine del primo mandato, i due valori erano passati al +2,3 e al 7,9%, mentre nel 2015, dopo quattro anni di ripresa definita ‘solida’ dalla maggior parte degli osservatori, si sono attestati rispettivamente intorno al +2,2 e al 5% circa. Sebbene esistano ancora significative nel modo in cui la ripresa ha fatto sentire i suoi effetti, questi risultati hanno contribuito a concentrare intorno al presidente e alla sue scelte un certo grado di consenso, consenso che giustifica (in parte) il successo nella campagna per la rielezione del 2012.

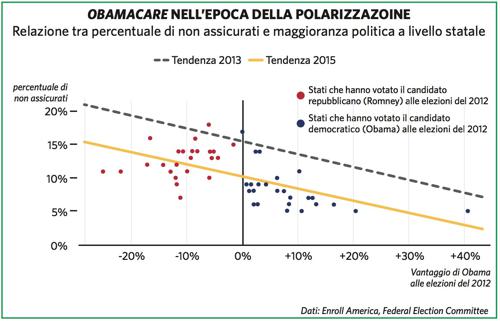

Non stupisce che, anche sull’onda di questo risultato, nel corso del 2013 Obama abbia potuto sfidare con successo la resistenza repubblicana alla Camera dei rappresentanti intorno a due importanti temi di politica economica come l’attivazione del programma di assistenza sanitaria ‘allargato’ () e la questione del default del bilancio federale. Proprio su questo punto il presidente è riuscito ad aggregare, fra l’ottobre e il novembre 2013, il massimo della sua popolarità, grazie anche all’approvazione da parte del Congresso del cosiddetto Reid-McConnell Bill. La convinzione – condivisa, ad esempio, dal 53% degli intervistati di un sondaggio condotto per conto di Washington Post-Abc News – che la responsabilità della sospensione (shutdown) dei servizi federali fosse da imputare all’atteggiamento eccessivamente intransigente dei congressmen repubblicani concorre a spiegare questo risultato; risultato che, però, l’amministrazione non sarebbe riuscita a sfruttare davvero nel corso dei mesi successivi.

Questo equilibrio precario non pare essere venuto meno con la conquista repubblicana della maggioranza in entrambe le Camere del Congresso, nel novembre del 2014. Al di là della schermaglie dialettiche delle prime settimane, con il trascorrere del tempo, fra il legislativo e l’esecutivo sembra essersi instaurata una sorta di modus vivendi, intesa ad evitare contrapposizioni troppo esplicite. Significativamente, nel corso dell’ultimo anno, il principale punto di frizione fra il Congresso e l’amministrazione è stato rappresentato dal discorso che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto davanti alle Camere riunite il 3 marzo 2015, pochi giorni prima della firma dell’accordo provvisorio sul nucleare iraniano e nel corso del quale il premier, dando voce alla posizione di parecchi fra gli ascoltatori, ha attaccato pesantemente l’accordo stesso, le sue possibili ricadute e – indirettamente – l’amministrazione che ne ha fatto una sua priorità.

Da questo punto di vista, sia il Congresso sia l’amministrazione sembrano già guardare – soprattutto – all’appuntamento delle elezioni presidenziali, alle quali entrambi i partiti si presentano non privi di divisioni. I repubblicani non paiono essere riusciti a superare le loro fratture interne né a presentare al paese un candidato forte: un fatto, questo, che li aveva già penalizzati nelle consultazioni del 2012. Più in generale, il Grand Old Party sembra ancora scontare una certa difficoltà a convergere verso il centro dopo la spinta agli estremi causata dalla nascita e dall’affermazione del movimento del Tea Party. Sul lato democratico, sebbene Obama non possa competere per la rielezione e sebbene l’ex segretario di stato Hillary Clinton appaia in grado di aggregare un ampio consenso sia dentro sia fuori il partito, l’amministrazione può giocare ancora un ruolo importante nel definire l’agenda che il nuovo presidente sarà chiamato a implementare.

Il messaggio con cui, il 21 ottobre 2015, il vice presidente Joe Biden ha ufficializzato la sua intenzione di non correre per la nomination democratica è forse il segnale più chiaro in questo senso. Il richiamo fatto dal vice-presidente alla necessità di preservare l’eredità dell’amministrazione uscente e l’impegno auto-assunto a essere il garante di tale eredità pongono un’ipoteca importante sul nuovo inquilino della Casa Bianca, specie se questi sarà un esponente del partito democratico. Il peso politico di Biden e la lunga militanza in Senato (dove è entrato per la prima volta nel 1973 in rappresentanza del Delaware) ne fanno, forse ancora più del presidente uscente, la figura adatta a garantire la continuità di un’azione politica che – nonostante il profilo defilato assunto fin dall’inizio del mandato – lui stesso ha contribuito in modo importante a strutturare nella sua dimensione interna (non ultima quella economica) come in quella internazionale.

La politica internazionale: la sfida e i limiti dell’understretching

Proprio sul piano internazionale l’eredità di Barack Obama appare, infatti, problematica. All’immagine complessiva di Stati Uniti ‘deboli’ – soprattutto in confronto alla potenza ‘muscolare’ di George W. Bush e a quella attuale dei loro competitor internazionali – si affianca una lunga serie di criticità specifiche che spaziano dalla Libia all’Afghanistan, passando per la Siria, l’Iraq, l’Ucraina e il mai davvero risolto nodo nordcoreano, a sua volta legato per mille fili alle dinamiche della regione Asia-Pacifico. Il reticolo di questi problemi si annoda, poi, a una serie di questioni trasversali, dalla lotta al terrorismo alla reintegrazione e rinegoziazione dei rapporti all’interno dello spazio euro-americano. Se la definizione di un ‘nuovo patto transatlantico’ era stato uno degli slogan vincenti della prima amministrazione Obama, le delusioni seguite al vertice Nato di Strasburgo-Kehl (2009) e la problematica esperienza di Unified Protector (2011) sembrano, infatti, avere portato a un progressivo abbandono della questione in favore di una nuova attenzione ai temi dell’integrazione economica e commerciale.

Anche il principale successo diplomatico dell’amministrazione democratica – l’accordo sul nucleare iraniano – si inserisce in questo intreccio di problemi. Nelle intenzioni del presidente e del suo entourage, l’accordo rientra nel quadro di un più ampio processo di rimodellamento degli assetti del Grande Medio Oriente, i cui effetti positivi dovrebbero interessare una regione che si estende dalla periferia orientale del Mediterraneo all’Asia centrale e alle porte del subcontinente indiano. Il 2016 sarà un anno-chiave per capire la realizzabilità di questo progetto. A partire da gennaio, una rigida e dettagliata roadmap deve portare, infatti, alla verifica del rispetto da parte iraniana degli impegni assunti con l’adesione al Joint Comprehensive Plan of Action e, a fronte di ciò, alla rimozione delle sanzioni che ancora pesano sulla Repubblica Islamica. Parallelamente, l’accordo firmato dal segretario di stato Kerry dovrebbe iniziare l’iter di ratifica da parte del Congresso; risultato, questo, che – anche alla luce dei contrasti che esistono all’interno dello stesso partito democratico – appare tutt’altro che scontato.

D’altra parte, la capacità di Washington di ingaggiare attivamente l’Iran ‘pragmatico’ di Hassan Rouhani risulta centrale per il perseguimento del suo grand design regionale. Al momento, l’Iran è attivo e presente in tutte le principali aree di crisi, proiettando la sua influenza dalla Siria all’Afghanistan occidentale. Al contempo, la Repubblica Islamica necessita di stabilità e legittimazione internazionale, anche in vista di una ridefinizione dei suoi equilibri interni, ridefinizione cui l’età avanzata e lo stato di salute incerto della Guida Suprema (Rahbar), ayatollah Ali Khamenei, attribuiscono maggiore urgenza. La strategia di Obama verso l’Iran (specie nel corso del secondo mandato) è in larga misura frutto di queste considerazioni. Anche perché un Iran ‘convertito’ da attore antisistemico a produttore di sicurezza permetterebbe a Washington di perseguire con più efficacia la strategia del disimpegno che il presidente ha delineato fin dall’arrivo alla Casa Bianca ma che non è ancora riuscito davvero a realizzare.

In questo quadro si inserisce anche l’annuncio, da parte dell’amministrazione, di volere estendere la presenza statunitense in Afghanistan oltre la deadline già fissata a dicembre 2016. Questo annuncio è un segno forte, da parte dell’amministrazione, dell’intenzione di continuare a giocare un ruolo attivo nel teatro del Grande Medio Oriente nonostante gli attacchi sempre più frequenti cui è soggetta per l’atteggiamento incerto tenuto nella crisi siriana e nella lotta contro lo Stato Islamico. In tale scenario, la decisione di evitare un coinvolgimento su larga scala delle forze degli Stati Uniti sul campo, seppure soggetta a tensioni, non pare destinata a cambiare, tenuto conto anche delle motivazioni esposte dal presidente dopo gli attentati di Parigi del novembre 2015. L’opzione per un basso profilo internazionale sembra quindi applicarsi anche alle strategie di una ‘guerra al terrore’ la cui visibilità – concreta e simbolica – era stata assunta da George W. Bush come uno dei tratti qualificanti della sua politica estera.

Il teatro mediorientale sembra, quindi, destinato a rimanere al centro degli interessi di Washington. Ciò anche per la rinnovata attenzione con cui la Russia sembra guardare a questo scacchiere. I negoziati di Vienna sulla Siria costituiscono un importante punto di convergenza fra le due potenze, i cui interessi, al di là della rivalità spesso enfatizzata, presentano vari punti di convergenza. La volontà di Mosca di tornare a giocare un ruolo di peso in quella che può essere definita la sua ‘periferia allargata’ tocca tasti sensibili sia nel Congresso sia nell’opinione pubblica statunitense, richiamando l’esperienza di una Guerra fredda le cui logiche continuano, in certa misura, a informarne l’azione e la visione del mondo. Di contro, come nel caso dell’Iran, l’engagement costruttivo della Russia rappresenta, per gli Stati Uniti, un passaggio fondamentale della loro ‘politica del disimpegno’; un passaggio il cui costo resta comunque da definire, soprattutto alla luce della pressione che Mosca sembra oggi intenzionata a esercitare lungo un fronte che si estende dall’Artico alla regione del Golfo.

Obama e l’Europa

La pressione russa lungo questo fronte costituisce uno dei maggiori punti di frizione fra Stati Uniti ed Europa. Già la crisi ucraina (2014) aveva messo in evidenza l’esistenza di divergenze profonde fra le due sponde dell’Atlantico in merito ai rapporti da tenere con Mosca. Con il trascorrere dei mesi e l’apparente stabilizzarsi della situazione nella repubblica ex sovietica, queste divergenze si sono approfondite, mentre la parte attiva – e enfatizzata – assunta dalla Russia nel contrasto dello Stato Islamico ha portato acqua al mulino di quanti, in Europa, vedono in essa un potenziale partner strategico e invocano una revisione della politica di marginalizzazione sinora portata avanti nei suoi riguardi. Questo orientamento risulta, tuttavia, profondamente divisivo, sia nell’Eu sia all’interno di un’Alleanza Atlantica che, nell’attuale retrenchment, sembra fare sempre più fatica a trovare la sua ragion d’essere nella capacità di fungere da camera di compensazione fra gli interessi contrastanti dei suoi membri.

La dimensione nord-atlantica non sembra avere mai rappresentato un’effettiva priorità dell’amministrazione Obama. Da questo punto di vista (e nonostante le attese di molti partner europei) l’elezione del nuovo presidente non ha condotto a rotture sostanziali con la prassi del suo predecessore. Nel corso degli anni, natura e contenuti del rapporto fra Europa e Stati Uniti sono stati così oggetto di tensioni crescenti, che solo l’esistenza del comune impegno in Afghanistan ha permesso di tenere in parte sotto controllo. Le vicende libiche – nelle quali Washington si è trovata coinvolta in larga misura contro la propria volontà e dalle quali ha cercato di disimpegnarsi il più rapidamente possibile – hanno rafforzato questo stato di cose. Da una parte, esse hanno convinto i paesi europei della debolezza di fondo della posizione americana, dall’altra hanno convinto gli Stati Uniti del fatto che – con un’Europa sempre più polarizzata – fosse impossibile stabilire un rapporto di collaborazione strutturale, non basato su convergenze occasionali e non soggetto alle oscillazioni delle varie politiche nazionali.

L’esplodere della crisi ucraina nell’inverno 2013-14 e il suo inasprirsi nei mesi seguenti hanno portato definitivamente a galla queste divergenze. Dentro l’Alleanza Atlantica, esse hanno assunto la forma di una frattura profonda e apparentemente irriconciliabile fra la posizione dei membri storici dell’Europa occidentale e quella dei nuovi membri dell’Est e del centro-Europa. Di fronte all’emergere di questa frattura (che ha riportato l’Alleanza a una postura strategica definita da alcuni da Guerra fredda) Washington si è dimostrata sostanzialmente incapace di svolgere il tradizionale ruolo equilibrante. Al contrario, la pressione esercitata sui membri dell’Alleanza per un maggior impegno nel campo della spesa militare da un lato ha concorso a rafforzare la posizione dei partner della ‘nuova Europa’ (che, seppur con qualche eccezione, sono quelli che spendono di più per la difesa in rapporto al pil), dall’altro ha raffreddato ulteriormente le relazioni con quelli della ‘vecchia Europa’ che vedono nella richiesta di Washington un’indebita ingerenza nelle proprie scelte economiche, soprattutto in una fase di transizione come quella attuale, ancora caratterizzata da difficoltà e da incertezze.

Anche intorno a questo punto sembra, quindi, essersi innescato un meccanismo di self-fulfilling prophecies. Il disimpegno statunitense dalle vicende europee – prodotto delle scelte strategiche di Washington – accentua le dinamiche disgregative fra gli attori del Vecchio continente, dinamiche che, a loro volta, spingono Washington a disimpegnarsi ulteriormente dalle questioni continentali. Questo processo – che risponde a logiche di lungo periodo – non sembra dovere sperimentare, almeno in tempi brevi, inversioni di tendenza significative, nemmeno a seguito di un’integrazione economica la cui crescita è (formalmente) auspicata da entrambe le parti. Al contrario, i contrasti spesso violenti che hanno accompagnato i negoziati per la conclusione del Ttip (Transatlantic Trade and Investment Partnership) paiono destinati ad approfondire il divario esistente fra le parti nonostante il fatto che l’esito dei negoziati stessi risulti sostanzialmente scontato.

Anche da questo punto di vista, l’eredità di Obama appare quindi gravosa. L’ambizioso progetto di riposizionamento geopolitico perseguito dalla sua amministrazione sembra, allo stato attuale delle cose, avere lasciato gli Stati Uniti in mezzo al guado pressoché in tutti gli scacchieri. A ciò si aggiunge una percezione di isolamento in alcuni casi più pressante di quella che aveva caratterizzato la pur largamente criticata amministrazione di George W. Bush. Primo presidente dichiaratamente post-ideologico, Barack Obama sembra essere riuscito nella difficile impresa di scontentare tutti i suoi interlocutori: dai fautori degli Stati Uniti ‘muscolari’, che nelle sue scelte hanno rilevato un chiaro cedere il passo rispetto alle politiche precedentemente perseguite, ai fautori di un (largamente utopico) multilateralismo statunitense, ripetutamente delusi dal pragmatismo che il presidente e il suo entourage hanno dimostrato in tutti i frangenti critici. Soprattutto, sembra essere riuscito a porre il suo successore nell’imbarazzante posizione di dovere ricostruire ex novo l’immagine internazionale di un paese che, nonostante i cambiamenti intervenuti nel corso degli anni, rimane – nel bene e nel male – il punto di riferimento al quale tutti continuano a guardare.

Obama e il mondo cattolico

di Lorenzo Botrugno

Se la guerra in Iraq del 2003 costituì il punto maggiore di frizione tra Santa Sede e Stati Uniti, negli otto anni di presidenza del repubblicano George W. Bush si registrò d’altro canto una notevole sintonia su temi eticamente sensibili quali aborto, eutanasia e matrimoni omosessuali: tanto alla Casa Bianca quanto in Vaticano era allora in atto una comune, strenua, difesa dei cosiddetti ‘valori non negoziabili’. Di tutt’altro segno furono i rapporti vaticano-statunitensi a partire dal 2009, anno in cui si insediò l’amministrazione democratica del presidente Barack Obama. In campagna elettorale questi era stato giudicato «il candidato più impegnato a favore dell’aborto» dall’arcivescovo cappuccino di origine pellerossa Charles J. Chaput, allora pastore dell’arcidiocesi di Denver ed oggi di quella di Philadelphia, che aveva poi soggiunto: «nessun cattolico potrebbe trovare un motivo ragionevole per sostenerlo». Il voto dei cattolici non fu ciononostante estraneo alla vittoria alle urne di Obama. L’ex senatore dell’Illinois si era peraltro espresso a più riprese contro un intervento in Iraq senza il pieno sostegno delle istituzioni internazionali, il che poteva prefigurare una convergenza con la Santa Sede in politica internazionale, proprio quella che era mancata con Bush. Pur a fronte di un’agenda liberal, Obama aveva promesso di impegnarsi a ridurre per quanto possibile il ricorso all’aborto, circostanza che – in ottica realista – non si mancò di valutare in Vaticano, laddove non si ritenne di chiudere aprioristicamente le porte al dialogo con la nuova amministrazione democratica. All’episcopato statunitense sarebbe invece spettata la cultural war, il compito di vigilare da vicino su eventuali cedimenti quanto a valori non negoziabili, il più noto dei quali ebbe poi a verificarsi nell’ambito della riforma sanitaria, la cosiddetta Obamacare. Essa prevede la copertura di prestazioni abortive, anticoncezionali e sterilizzazioni da parte di assicurazioni e strutture ospedaliere, ivi comprese quelle gestite da organizzazioni cattoliche. Considerando il tutto una violazione delle loro credenze di base – dunque una minaccia alla libertà religiosa – queste ultime non hanno esitato ad opporsi a tali prestazioni. Volgendo lo sguardo alle elezioni presidenziali del 2012, il cardinale Timothy Dolan – arcivescovo di New York e presidente della conferenza episcopale statunitense – fu invitato a portare la propria benedizione alla convention democratica. In preghiera, significativamente, non mancò un esplicito riferimento a «coloro che devono ancora nascere, affinché possano essere accolti e protetti!». Vi fu inoltre un sintomatico auspicio: «Possa questa terra della libertà non mancare di persone abbastanza coraggiose da difendere la nostra libertà fondamentale. Rinnova [o Dio] in tutte le nostre persone un profondo rispetto per la libertà religiosa: la prima, la più amata libertà lasciataci in eredità dai nostri padri fondatori». Parole non dissimili, ma assumenti ben diversa valenza nel contesto della convention repubblicana, erano state pronunciate dal medesimo Dolan una settimana prima. A rielezione di Obama avvenuta, le congratulazioni del porporato parevano quasi includere un velato monito: «preghiamo affinché lei eserciti il suo ufficio per perseguire il bene comune, specialmente nella cura dei più vulnerabili di noi, compresi i non nati, i poveri e gli immigrati. Noi continueremo a difendere la vita, il matrimonio e la nostra libertà più importante e cara, quella religiosa». Gli episodi riferiti sono del resto paradigmatici: nella sua grandissima maggioranza schierato su posizioni fortemente conservatrici, l’episcopato americano ha alle sue spalle una vastissima rete di scuole, università, think tank ed associazioni cattoliche non prive di legami con la politica. Per la gran parte della sua presidenza, Barack Obama ha quindi intrattenuto relazioni non facili né prive di tensioni con il mondo cattolico. La forma ¬ e forse addirittura la sostanza ¬ di tale rapporto ha però subito un’evoluzione nell’ultimo periodo dell’amministrazione Obama, in conseguenza dell’elevazione al soglio pontificio di Jorge Mario Bergoglio, la cui prima nomina episcopale di peso negli Stati Uniti si è rivelata in netta controtendenza rispetto all’orientamento prevalente tra i vescovi. La scelta del progressista Blase Cupich quale successore del cardinale Francis George nell’arcidiocesi di Chicago lascerebbe infatti supporre il tramonto della stagione delle battaglie culturali, delle marce, dei sit-in, della strenua difesa dei ‘valori non negoziabili’: tutte istanze da rileggere alla luce di una più inclusiva cultura dell’incontro e del dialogo, all’insegna della parresia. In occasione della sua visita negli Stati Uniti del settembre 2015, lo stesso papa Francesco ha per l’appunto chiesto all’episcopato locale un rinnovamento: «Il linguaggio aspro e bellicoso della divisione non si addice alle labbra del Pastore, non ha diritto di cittadinanza nel suo cuore e, benché sembri per un momento assicurare un’apparente egemonia, solo il fascino durevole della bontà e dell’amore resta veramente convincente».

Obama e l’Afghanistan

di Claudio Bertolotti

La guerra in Afghanistan, ricevuta in eredità nel 2008 dall’amministrazione di George W. Bush, è da subito definita dal neo-eletto presidente degli Stati Uniti Barack Obama «guerra giusta e cruciale».

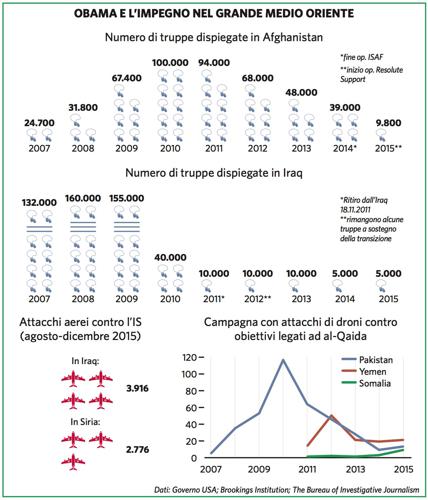

E già nel gennaio del 2009, Obama aumenta di oltre il 50% le unità pianificate dalla precedente amministrazione; ma è con il discorso all’accademia di West Point, il 1° dicembre 2009, che la strategia per l’Afghanistan viene ridefinita in termini di impegno e obiettivi: non solo l’eliminazione del terrorismo (di cui al-Qaida è simbolo nella narrativa ufficiale) ma anche il contenimento di un fenomeno insurrezionale che mette in pericolo l’esistenza dello stesso stato afghano. La strategia per l’Afghanistan viene così indirizzata al raggiungimento dichiarato di tre obiettivi: 1) negare ad al-Qaida un rifugio sicuro; 2) contrastare l’espansione dei talebani; 3) rafforzare la capacità del governo e delle forze di sicurezza afghane.

A fronte di un approccio dimostratosi inadeguato, Obama approva l’adozione della strategia contro-insurrezionale (Coin - counterinsurgency) sostenuta da un surge militare di 33.000 unità, ma limitato a 18 mesi; al contempo si apre all’ipotesi di compromesso con i talebani. Il fine strategico è duplice: ottenere significativi risultati operativi, così da indebolire l’insurrezione e indurla ad accettare un negoziato favorevole. L’applicazione della nuova strategia è affidata al generale Stanley McChrystal il quale, dal 2010, concentra gli sforzi della coalizione sulla protezione della popolazione civile e l’aiuto alle istituzioni afghane. Una strategia, proseguita dal generale David Petraeus, che non raccoglie i risultati sperati nonostante uno sforzo militare di 140.000 unità.

Alla fine del 2011, nonostante la mancata stabilizzazione del paese, Obama ordina il ritiro delle truppe del surge entro l’estate del 2012, l’avvio della «transizione irreversibile» e il passaggio di responsabilità agli afghani. Un grave errore di comunicazione strategica poiché l’annuncio del disimpegno, e l’imposizione di una data per il ritiro indipendentemente dai risultati, consente all’insurrezione di riorganizzarsi.

Nel 2012 viene sancita l’uscita formale dal conflitto entro il 2014 archiviando, di fatto, il fallimento della strategia contro-insurrezionale. Una decisione che, sul piano comunicativo, trasmette all’opinione pubblica l’idea di una ‘percepita conclusione’ dell’impegno in Afghanistan, ma è ormai chiaro che l’unica via di uscita è una soluzione negoziale che apra al power-sharing con i talebani.

Nel 2014 hanno luogo le contestate elezioni presidenziali, viziate da brogli e irregolarità, che, a fronte di uno stallo istituzionale, trovano un temporanea soluzione sostenuta dagli Stati Uniti e basata sulla condivisione del potere tra i due candidati: Mohammad Ashraf Ghani, presidente, e Abdullah Abdullah, primo ministro esecutivo (carica non prevista dalla Costituzione). Un processo di spartizione del potere che, pur scongiurando una nuova guerra civile, limita l’azione di governo.

Nello stesso anno inizia la penetrazione in Afghanistan dello Stato Islamico (Is/Daesh), il passaggio nelle sue fila di alcuni ex talebani e l’intensificazione della violenza.

La fine della missione Isaf (dicembre 2014) conclude la più duratura operazione di combattimento condotta dagli Stati Uniti, sebbene l’impegno continui in altre forme: la missione Resolute Support della Nato, a sostegno delle forze di sicurezza afghane, e l’operazione statunitense di contro-terrorismo Freedom’s Sentinel. E la firma del Security and Defense Cooperation Agreement e dello Status of Forces Agreement è l’atto formale che legittima la presenza militare straniera dal 2015 (e fino a tutto il 2024), oltre al controllo statunitense di alcune basi militari strategiche (Kabul, Bagram, Jalalabad e Kandahar) che garantiscono una capacità di intervento regionale.

L’Afghanistan è parte dell’ampio contesto della geopolitica e della realpolitik: a fronte del processo di frantumazione del movimento talebano in seguito alla morte dello storico leader (mullah Omar) e delle difficoltà del suo successore (mullah Mansour), del rallentamento del processo di pace, della minaccia Is/Daesh, del crescente protagonismo della Russia e del ruolo sempre più attivo della Cina, nel 2015 gli Stati Uniti procedono all’ulteriore revisione della strategia.

Anticipata nel mese di marzo, il presidente Obama annuncia la modifica del piano di disimpegno a novembre, confermando sino a tutto il 2017 una presenza di 10.000 soldati statunitensi, 50.000 militari della Nato e un numero stimato di 15.000 contractor. Una scelta che, da una parte, risponde alla richiesta formale del presidente Ghani e, dall’altra, è finalizzata a evitare il ripetersi di un fallimento come quello iracheno – con il ritiro accelerato delle truppe e il caos conseguente all’emergere di Is/Daesh.

Sotto questa prospettiva va letta la decisione di mantenere una residua presenza su suolo afghano, nonostante la guerra sia nella sostanza persa. Una delle ragioni per le quali l’impegno statunitense non è riuscito a tradurre gli sforzi militari in risultati concreti è stata l’assenza di collegamento tra investimenti fatti e un end-state strategico chiaro e definito. Un mancato successo, accelerato dalla scelta di Obama di definire le strategie sulla base delle priorità della propria agenda politica, ma non tenendo conto dei tempi e degli sviluppi afghani.

Obama e la sicurezza transatlantica

di Davide Borsani

Nel 2009 l’esperienza di Barack Obama alla Casa Bianca si aprì con un gesto simbolico tutt’altro che rassicurante per gli alleati europei. Espressione di una cultura con radici al di fuori del mondo euro-atlantico, Obama – primo presidente afroamericano degli Usa – rimosse simbolicamente il busto di Sir Winston Churchill dallo Studio Ovale per rimpatriarlo in Gran Bretagna. La disattenzione verso l’Europa, in alcuni frangenti venata persino da una certa irritazione, è d’altronde stata una costante del suo primo mandato (2009-13). Questo anzitutto per una gerarchizzazione delle priorità e dei teatri strategici. Come affermò il segretario di stato Hillary Clinton nel 2011, «il futuro» della politica estera americana sarebbe stato «deciso in Asia» e i rapporti con l’Europa sarebbero stati di riflesso confinati alla subalternità. Anche Obama non mancò di sottolineare quanto fosse prioritario per gli Stati Uniti tornare alla propria vocazione storica, ovvero ripensarsi come ‘Pacific Power’ con l’obiettivo di riaffermare la propria influenza in Asia di fronte all’ascesa della Cina.

Dichiarazioni significative, queste, pronunciate però mentre al di qua dell’Atlantico era in corso un’operazione Nato affatto secondaria per gli interessi degli alleati europei: la campagna aerea in Libia. Le difficoltà militari dell’Europa, a partire da quelle dello special ally britannico, (ri)emerse proprio durante Unified Protector, avrebbero forse dovuto suggerire maggiore cautela diplomatica da parte dell’amministrazione. Tuttavia, la scelta della Casa Bianca nasceva da una volontà politica ben precisa: responsabilizzare vigorosamente gli alleati spingendoli ad incrementare il proprio peso all’interno della Nato in qualità di security provider. Non solo nel Mediterraneo, perciò, gli Usa assunsero un ruolo from behind, ma, a poca distanza dall’avvio dei bombardamenti in Libia, il segretario alla difesa, Robert Gates, criticò i governi europei anche di non volersi assumere gli oneri necessari in un teatro più volte identificato in sede Nato come prioritario: l’Afghanistan. Una missione, quella di Isaf, il cui esito, come sottolineato anche dal Gruppo dei saggi dell’Alleanza nel 2010, avrebbe definito il più ampio futuro dell’organizzazione stessa. Se reiterato, osservò perciò Gates, lo squilibrio transatlantico nell’ambito del burden sharing (condivisione di responsabilità) avrebbe allargato il gap politico-militare tra Europa e Usa trasformando la Nato in una «alleanza a doppia velocità» e di conseguenza ridimensionandola a fronte delle nuove priorità strategiche di Washington.

Il secondo mandato di Obama (2013-17), contrariamente alle aspettative, ha invece segnato una rinnovata attenzione degli Usa verso l’Europa. Non solo dal punto di vista economico, come mostrato dall’avvio delle trattative per la Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip), ma anche in termini strategici. Un’attenzione in realtà non del tutto spontanea, ma indotta piuttosto dall’attivismo russo in Ucraina, che nell’immaginario collettivo ha spesso riecheggiato – in verità, con approssimazione – le dinamiche della Guerra fredda. Washington ha dovuto quindi rivedere la gerarchia delle sue priorità tornando in forze sul suolo europeo. Nel corso del biennio 2014-15, la Casa Bianca ha così annunciato due piani – lo ‘European Reassurance Initiative’ e lo ‘European Infrastructure Consolidation’ – con cui ha riorganizzato le proprie forze in Europa su base rotazionale spostando il baricentro militare verso Est. E in particolare nella cosiddetta Nuova Europa ansiosa di rassicurazioni sull’impegno americano nel difendere e, soprattutto, prevenire attacchi al limes orientale dell’Alleanza. A ciò si è aggiunta l’operazione ‘Atlantic Resolve’ attraverso cui il Pentagono ha concordato con gli alleati imponenti esercitazioni militari, su tutte la ‘Trident Juncture’ – definita la più importante esercitazione Nato dai tempi del confronto bipolare – che, seppur non ufficialmente, ha simulato la risposta dell’Alleanza ad un attacco russo nei confronti di uno stato membro. Non è un caso, quindi, che la ‘Us National Security Strategy’ del 2015 abbia affermato di aver rafforzato le «alleanze dall’Europa all’Asia», equiparando dunque i due teatri, e chiarendo che, a causa della «aggressione della Russia», il quadro della sicurezza europea oggi richiede un rinnovato impegno degli Usa.

Se il rapporto tra Washington e la Nuova Europa è entrato in una nuova fase, quello con la Vecchia Europa – in particolare, la Germania – è stato attraversato da ‘vecchie’ ondate di antiamericanismo, anzitutto alla luce del caso Datagate del 2013. Le rivelazioni di Edward Snowden sulle intense attività di spionaggio dell’intelligence americana nei confronti dei governi alleati hanno difatti generato diffidenze e malumori in seno all’opinione pubblica europea, ridestando sospetti sulle reali intenzioni egemoniche di Washington verso l’Europa e la Ttip stessa, un progetto sul quale Obama punta molto per definire la propria eredità transatlantica. Le tensioni a livello governativo sono comunque rientrate rapidamente soprattutto a fronte della minaccia condivisa rappresentata dal sedicente Stato Islamico prosperato in Iraq e in Siria. Un teatro, quello siro-iracheno, dove i principali paesi Nato – come Gran Bretagna, Francia, Italia e la medesima Germania – cooperano fin dal 2014 con gli Usa nell’ambito della coalition of the willing guidata, stavolta from the front, da Washington.

Lo shutdown di servizi federali

Nel corso degli ultimi anni, la crescente polarizzazione del sistema politico statunitense ha trovato un suo momento di espressione privilegiata nello scontro sui conti pubblici. Fra il settembre e l’ottobre 2013 questo scontro è sfociato nella provvisoria interruzione dell’erogazione dei servizi federali, erogazione poi ripresa in seguito alla definizione di un compromesso fra la maggioranza e la minoranza congressuale. Il blocco delle attività amministrative (government shutdown) è effetto necessario del mancato rifinanziamento da parte del Congresso di tali attività, in base al principio stabilito dall’art. I sez. 9 della Costituzione e incorporato nell’’Antideficiency Act’ del 1870 e i successivi emendamenti. In base a questo principio (il cui scopo è quello di prevenire le spese in eccesso rispetto agli stanziamenti varati dal Congresso e l’indebitamento che ne deriverebbe per gli enti governativi), tutte le spese devono essere legate in modo diretto a specifici stanziamenti previsti dalla legge, rimanendo possibili, in assenza di questi, le sole attività considerate ‘essenziali’. Sebbene il primo shutdown si sia registrato nel 1976, durante la presidenza del repubblicano Gerald Ford (1974-77), la frequenza con la quale questa eventualità si è ripresentata è aumentata notevolmente dopo gli anni Ottanta, quando giurisprudenza e prassi si sono orientate nel senso di un’interpretazione restrittiva del concetto di ‘attività essenziali’, sempre più limitate a quelle per cui sia possibile individuare un «ragionevole e articolabile legame con la sicurezza della vita umana o la tutela della proprietà». Fra il 1976 e il 2013 vi sono stati, quindi, diciotto shutdown: uno durante la presidenza Ford, cinque durante la presidenza Carter, otto durante la presidenza Reagan, uno durante la presidenza di George H.W. Bush, due durante la presidenza Clinton e uno durante quella di Barack Obama. Nella gran parte dei casi si è trattato di semplici sospensioni tecniche e di durata limitata a poche ore. In molti casi, la sospensione ha interessato, inoltre, solo una parte dei servizi federali. Il ‘salto di qualità’ con la radicalizzazione del confronto e la sua polarizzazione lungo l’asse democratici/repubblicani si realizza, infatti, solo nel 1995, con un primo shutdown in novembre (cinque giorni fra il 13 e il 19 del mese) e la lunga sospensione (ventuno giorni) fra il 15 dicembre e il 6 gennaio successivo.

L’elezione presidenziale

La procedura per l’elezione del presidente degli Stati Uniti si articola in due fasi. Nella prima le Convenzioni nazionali dei maggiori partiti – che riuniscono i delegati espressi dalle convenzioni dei vari stati – scelgono i rispettivi candidati alla carica di presidente e vice-presidente (accoppiata comunemente nota come ticket). Nella seconda fase, gli elettori presidenziali – eletti in ogni singolo stato in numero pari a quello dei senatori e dei rappresentati a questo attribuiti e riuniti nel cosiddetto collegio elettorale degli Stati Uniti (United States Electoral College) – votano a scrutinio segreto per eleggere il presidente e il vice-presidente. Nel caso (peraltro improbabile) che nessuno dei candidati ottenga il numero di voti necessario, il presidente è scelto dalla Camera dei rappresentanti con un ballottaggio fra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti elettorali; in questa occasione i membri dell’assemblea votano per stato e non individualmente. La stessa procedura, limitata ai due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti elettorali, porta all’elezione del vice-presidente da parte del Senato, i cui membri – in questa occasione – votano individualmente e non per stato. Mentre la procedura per la seconda fase è regolata a livello costituzionale (XII emendamento), quella delle elezioni primarie è rimessa alle decisioni dei partiti e le modalità per il loro svolgimento possono variare da partito a partito e da stato a stato; al limite, un candidato alla presidenza può essere scelto senza il passaggio attraverso le ‘primarie’; queste, tuttavia, rappresentano – oltre che una pratica invalsa – un momento fondamentale per valutare la forza dei vari aspiranti nella corsa alla Casa Bianca. Anche la definizione dei collegi e delle procedure per la scelta degli elettori presidenziali è regolata a livello di singoli stati. I loro organi legislativi detengono, quindi, un ampio potere di condizionamento sul risultato del voto finale. Le stesse osservazioni valgono per quanto riguarda la data per lo svolgimento di convenzioni e primarie. Proprio l’anticipo con cui questi passaggi si svolgono in alcuni stati-chiave – come New Hampshire e Iowa – giustifica l’attenzione ad essi rivolta dalla stampa e dagli osservatori, che considerano i loro risultati predittori affidabili degli esiti finali della consultazione.

Per saperne di più

M. Bentley – J. Holland (a cura di) (2014), Obama’s Foreign Policy: Ending the War on Terror, Routledge, London-New York.

C. Dueck (2015), The Obama Doctrine: Ame;rican Grand Strategy Today, Oxford University Press, New York.

J. Dumbrell (a cura di) (2013), Issues in Ameri;can Politics: Polarized Politics in the Age of Obama, Routledge, London-New York.

M. A. Genovese – T. L. Belt – W. W. Lamme (2014), Presidency and Domestic Policy: Compa;ring Leadership Styles, Fdr to Obama, Paradigm Publishers, Boulder, Co.

F. A. Gerges (2013), Obama and the Middle East: The End of America’s Moment?, Palgrave Macmil;lan, New York.

R. C. Hendrickson (2015), Obama at War: Congress and the Imperial Presidency, University Press of Kentucky, Lexington, Ky.

A. R. Hybel (2014), Us Foreign Policy Deci;sion-Making from Kennedy to Obama: Responses to International Challenges, Palgrave Macmillan, New York.

E. Inbar – J. Rynhold (a cura di) (2016), Us Fo;reign Policy and Global Standing in the 21st Cen;tury: Realities and Perceptions, Routledge, New York.

M. Keller (2015), Obama’s Time. A History, Oxford University Press, Oxford - New York.

T. A. Onea (2013), Us Foreign Policy in the Post- Cold War Era: Restraint versus Assertiveness from George H.W. Bush to Barack Obama, Palgrave Macmillan, New York.

I. Parmar – L. B. Miller – M. Ledwidge (a cura di) (2014), Obama and the World: New Directions in US Foreign Policy, Routledge, New York.

T. Parsi (2013), A Single Roll of the Dice. Oba;ma’s Diplomacy with Iran, Yale University Press, New Haven-London.

B. M. Rajaee – M. J. Mille (a cura di) (2012), National Security Under the Obama Administra;tion, Palgrave Macmillan, New York.

L. J. Sabato (a cura di) (2015), The Surge: 2014’s Big Gop Win and What It Means for the Next Presi;dential Election, Rowman & Littlefield, Lanham, Md.

G. Scott-Smith (a cura di) (2012), Obama, Do;mestic Politics, and Transatlantic Relations: Chan;ge or Continuity?, Peter Lang, Bruxelles.