Regionalismo, globalizzazione e governance globale

La globalizzazione, le sue fasi e i suoi limiti

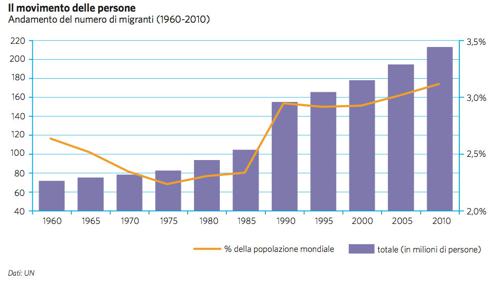

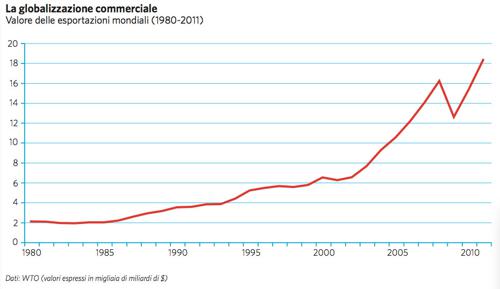

Una definizione ortodossa di globalizzazione non esiste, ma possiamo affermare che, pur con eccezioni vistose, c’è la forte evidenza di un mercato globale, nutrito da una dinamica costante verso la crescita del commercio internazionale, degli investimenti esteri diretti, dei flussi migratori, delle interdipendenze culturali e comunicative, il tutto facilitato dalle nuove tecnologie informatiche. Anche la crisi economica e finanziaria scoppiata nel 2007 negli Usa si è rapidamente tradotta in crisi globale.

Sin dalle sue origini il capitalismo moderno ha teso verso una dimensione globale.

L’enfasi su questo fattore economico, tuttavia, non deve far sottovalutare la dimensione politica della globalizzazione: contrariamente alle tesi ‘iperglobaliste’ sul trionfo del mercato sugli Stati (Ohmae 1995), le decisioni delle autorità pubbliche hanno sempre svolto un ruolo determinante nel favorirla, inquadrarla e talora nel frenarla.

Possiamo distinguere quattro fasi della globalizzazione dei tempi moderni. La prima fase inizia con le scoperte geografiche dei grandi navigatori portoghesi verso l’est, e di C. Colombo verso l’ovest – seguito dalla colonizzazione spagnola – e viene completata con la costituzione dei grandi imperi coloniali olandese, britannico, e francese tra Seicento e Ottocento. È una globalizzazione eurocentrica che stabilisce gerarchie, periferie e semiperiferie a vario grado inserite nel sistema commerciale ed economico dominato da potenze europee (Wallerstein 1974, 1980). Sul piano dell’organizzazione politica, la prima risposta, di origine medievale, ai conflitti tra sfere d’influenza (il Trattato di Tordesillas del 1494, mediato da Papa Alessandro VI) viene gradualmente soppiantata dal sistema westfaliano europeo dell’equilibrio tra le potenze statali.

La seconda fase della globalizzazione è centrata sul primato del Regno Unito, protagonista non solo della più vasta espansione imperiale mondiale (Hobsbawm 1987) e della dominazione dei mari attraverso la Royal Navy, ma anche dell’espansione del ‘libero’ commercio internazionale imperniato sulla sua moneta, il pound, e il relativo Gold Standard (sino al 1931, Kindleberger 1996). Il ‘concerto europeo’ ne costituisce il quadro politico multipolare, basato non solo sulla balance of power, ma anche su conferenze internazionali periodiche e ritualizzate, in cui le questioni più controverse relative alla stabilità interna e alla spartizione del mondo, dalla navigazione dei fiumi e dei mari alle ripartizioni territoriali in Africa e Asia, vengono regolamentate, con l’avvicendamento in quanto hosting power di varie potenze europee (dalla Francia di Napoleone III alla Germania di Bismarck) e il Regno Unito come ago della bilancia (Schröder 1994). Da non sottovalutare che in questo quadro si varano i primi accordi multilaterali civili internazionali: per il telegrafo (International Telegraph Union, 1865), la posta (Universal Postal Union, 1874), i pesi e le misure (International Office of Weights and Measures, 1875), la meteorologia (International Meteorological Organization, 1873), la proprietà industriale (Paris Convention, 1883), l’igiene (1907), le statistiche (1913), i molteplici accordi commerciali basati sulla clausola della nazione più favorita.

Dopo il crollo del sistema multipolare europeo nel 1914-45, la terza fase della globalizzazione è a guida americana, la sua governance è molto più istituzionalizzata, grazie alla duplice iniziativa del gruppo dirigente rooseveltiano a Bretton Woods (fondazione del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, 1944, cui si aggiunge il Gatt, ovvero il General Agreement on Tariffs and Trade, nel 1947) e alla conferenza di San Francisco, che istituisce le Nazioni Unite (Un) nel 1945. La Guerra fredda limita all’Occidente l’area geografica che aderisce alle organizzazioni multilaterali, paralizza le Un (con i veti reciproci nel Consiglio di sicurezza) e condiziona lo sviluppo delle organizzazioni regionali, ma non blocca l’internazionalizzazione economica e commerciale, che si approfondisce sia nel ‘mondo libero’, sia come conseguenza della decolonizzazione. Anche se con segni di declino del ruolo egemonico degli Usa, simboleggiati dall’abbandono del Gold Standard basato sul dollaro nel 1971, questa fase della globalizzazione ha continuato negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, nel contesto della rivoluzione informatica e del ‘Washington consensus’.

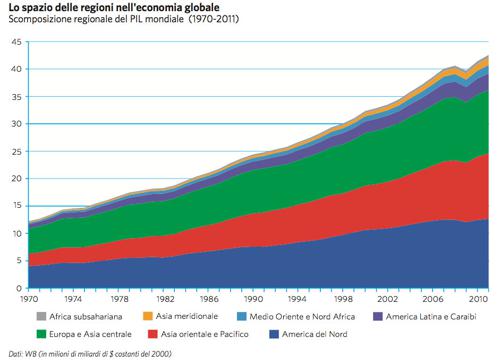

Stiamo vivendo attualmente la quarta fase, quella seguita alla svolta storica del 1989-91, fattore politico sistemico che ha indotto una straordinaria accelerazione e un allargamento della globalizzazione all’intero pianeta. Il crollo dell’Urss e del blocco comunista ha fatto sì che non solo l’Europa orientale e gli stati successori dell’Unione Sovietica, ma anche grandi stati precedentemente intermedi tra i due blocchi, neutri o non allineati (come India, Brasile e Indonesia, tra gli altri), si aprissero ai mercati regionali e globale, smantellassero strutture protezionistiche e chiedessero come priorità nazionale di divenire membri del sistema multilaterale ereditato dalle fasi storiche precedenti (Ikenberry 2012).

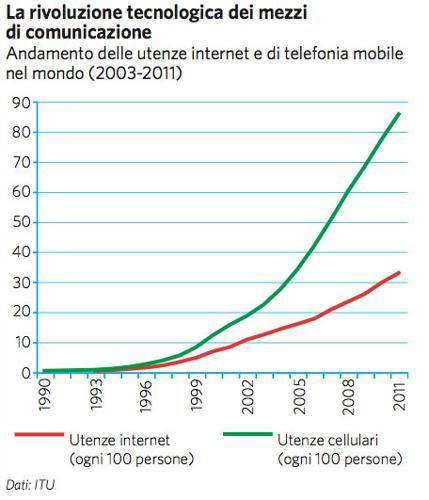

La globalizzazione va così al di là della semplice cooperazione tra stati, che si associano sempre di più, sia a livello globale che regionale, e si trasformano nel quadro della cooperazione internazionale. Né riguarda solo le economie, con l’apertura di mercati di beni, capitali e servizi, la riorganizzazione della produzione stessa da parte delle multinazionali (mnc) e il boom degli investimenti esteri diretti, l’ipertrofia del capitale finanziario incontrollato, e le interdipendenze create dall’indebitamento americano e europeo, soprattutto con la Cina. Vari attori intensificano la loro interazione transnazionale: non solo imprese multinazionali e organizzazioni non governative (ngo) ma anche individui, attraverso le nuove tecnologie Ict e il crescente movimento delle persone, senza che questo implichi un’omogeneizzazione o una maggiore equità. La globalizzazione culturale si manifesta con l’accrescimento esponenziale della circolazione di idee, modelli di vita, business e pubblicitari, pratiche sociali, convinzioni religiose, ecc. Le tendenze all’unificazione (villaggio globale) si scontrano, come si sa, con reazioni fondamentaliste di gruppi locali, etnici e religiosi, che si sentono minacciati nella loro identità (Caporaso, Kim 2013). Tutte le tre dimensioni della globalizzazione sono tuttavia state accelerate in seguito alla rivoluzione informatica (internet, facebook, twitters, network televisivi e comunicativi), che non solo ha ridotto i costi della comunicazione attraverso le frontiere, ma ha anche incrementato le interazioni sociali, economiche e politiche tra persone e tra imprese, rendendo gli stati ‘porosi’, anche quelli più autoritari.

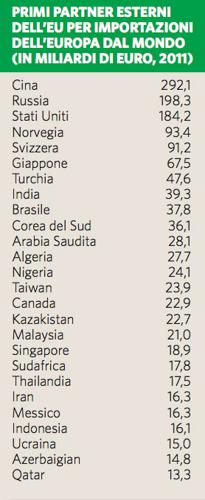

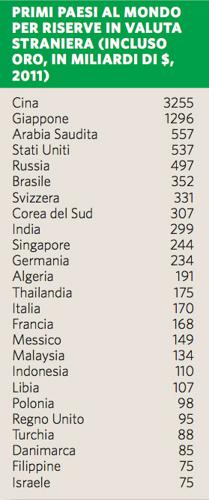

Alcuni paradossi si configurano con nettezza: proprio le economie emergenti, non solo dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) ma anche di Indonesia, Messico, Turchia, Corea, sono quelle che hanno di più beneficiato della globalizzazione economico-commerciale; non solo, ma tra loro, un paese tuttora diretto da un partito comunista, la Repubblica Popolare Cinese, eccelle per tassi di crescita, espansione commerciale e investimenti esteri. Nel quadro dello stesso mercato globale, si profilano così vari modelli alternativi di capitalismo, tra cui anche diverse forme di capitalismo autoritario o di stato (Cina e Vietnam, o Singapore, o Russia). Tutte queste tendenze si sono accentuate con la crisi finanziaria mondiale, che si è focalizzata nella parte occidentale del pianeta, Usa ed Europa. Qui si manifestano spinte protezionistiche (nei settori minacciati, come l’agricoltura, o dove si perdono posti di lavoro) nascoste o esplicite, che hanno tra l’altro concorso al blocco dell’accordo del Development Doha Round dell’Organizzazione mondiale per il commercio (Wto).

Globalizzazione e regionalismo

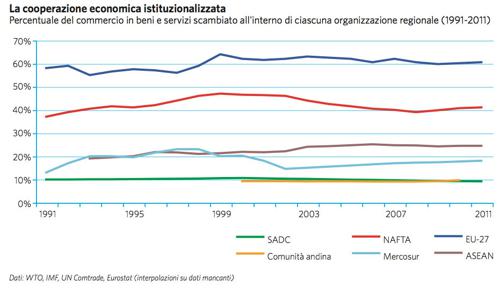

La globalizzazione dell’economia mondiale si accompagna da molti decenni alla regionalizzazione, cioè ad un movimento parallelo di diffusione in ogni continente e di approfondimento della cooperazione regionale tra stati vicini. Cosa intendiamo con il termine ‘regionalizzazione’? Occorre operare una distinzione preliminare tra la regionalizzazione subnazionale (ad esempio: Lombardia, o Baviera…) e la regionalizzazione sovranazionale, di cui ci occupiamo in questo saggio. Questi due fenomeni hanno in comune la perdita graduale di poteri e competenze da parte degli stati nazionali e l’emergere di una ‘multilayered governance’ (a vari livelli, nazionale e globale), ma sono nettamente distinti. Per quanto riguarda la regionalizzazione sovranazionale, l’ormai vastissima letteratura multidisciplinare internazionale sul tema attira l’attenzione su tre fatti:

– l’importanza crescente in ogni continente della cooperazione tra economie nazionali vicine, stati nazionali confinanti, società civili geograficamente prossime;

– la tendenza di tale cooperazione regionale a istituzionalizzarsi attraverso accordi intergovernativi durevoli, che resistono alle crisi economiche e alle tensioni politiche ricorrenti: ad esempio, Unione Europea (Eu), Mercosur, Asean, Ecowas, Sadc, Nafta,Caricom, tra i più noti;

– il carattere prevalentemente pluridimensionale e non meramente commerciale di questo fenomeno e degli accordi istituzionalizzati che ne derivano: anche se in molti casi all’origine sta la creazione di zone commerciali preferenziali (pta), queste coinvolgono tuttavia vari comparti delle economie nazionali, varie politiche degli stati, nonché network, associazioni e movimenti delle opinioni pubbliche.

A scopo di precisarne i contorni, la letteratura distingue vari concetti relativi al fenomeno regionale.

Con ‘regionalità’(regioness) si intende mettere in evidenza l’esistenza di fenomeni storici di lungo periodo che, in vari momenti della vicenda storica, hanno espresso la tendenza dei popoli di una certa area geografica ad interagire in vari modi, commercialmente o culturalmente: si vedano tra gli altri gli studi di F. Braudel sul Mediterraneo, prima con la koiné ellenistica e poi con l’Impero romano, la civiltà araba, il ruolo di Venezia, ecc.; le ricerche sul sistema tributario comune che ha caratterizzato il sud-est asiatico, legandolo alla Cina, prima della colonizzazione europea; la tradizione latinoamericana che – da S. Bolivar in poi – insiste sulla comune identità politico-culturale dell’America del Sud rispetto all’America del Nord.

Con ‘regionalizzazione’ in senso stretto si intende attirare l’attenzione sull’aspetto economico-commerciale, che interagisce in modo vario e contradditorio con la globalizzazione.

Con ‘regionalismo’ (Hurrell, Fawcett 1998) si intende sottolineare che l’interdipendenza regionale si traduce in accordi intergovernativi che implicano la cooperazione a livello delle politiche pubbliche e, almeno implicitamente, una dimensione politica internazionale.

Con il termine ‘neo-regionalismo’ (Hettne 1999, 2000; Telò 2001) si attira l’attenzione sulla novità della fase attuale rispetto al passato e, di conseguenza, sulla periodizzazione del regionalismo. Si fa riferimento al cambiamento del quadro mondiale: nella fase precedente la Seconda guerra mondiale e il sistema bipolare, da un lato si sviluppò la prima organizzazione, la ‘Panamerican Union’ tra Usa e America Latina, e dall’altra i due progetti regionalisti autoritari del Nazismo (‘Europäische Ordnung’) e del Giappone degli anni Trenta e Quaranta (‘Zona di co-prosperità del Pacifico’). Nella seconda fase, inquadrata dal multilateralismo a egemonia Usa (post-Bretton Woods, 1944), si sviluppa un regionalismo funzionale, limitato e condizionato dal quadro della Guerra fredda. La fine del mondo bipolare e la tendenza ad una diminuzione del ruolo globale degli Usa permettono una terza fase della fioritura regionalista in ogni continente, nel quadro di una governance mondiale policentrica, aperta all’emergere di nuovi attori statali e regionali. Questa terza fase vede anche un maggior peso di fattori endogeni di varia natura, radicati nelle economie e nelle opinioni pubbliche degli stati membri: le variegate e molteplici dinamiche della cooperazione regionale si consolidano istituzionalmente e si politicizzano.

Infine, con ‘inter-regionalismo’ si intendono le varie forme di cooperazione istituzionalizzata e multidimensionale tra due regioni appartenenti a continenti diversi, anch’esse in fase di moltiplicazione: a iniziativa americana, l’Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) e la Ftaa (Free Trade Area of the Americas), mentre, a iniziativa dell’Eu, l’Asem (Asia-Europe Meeting) con i paesi dell’Asia orientale, il ‘Processo di Rio’ con l’America Latina, l’Apc Group con i paesi più poveri del mondo (dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico), e il Partenariato Euro-Mediterraneo. Si tratta dell’istituzionalizzazione di tendenze informali preesistenti: quando si parla di ‘trans-regionalismo’ ci si riferisce poi alle relazioni tra regioni che si sviluppano sul piano dell’economia e degli attori della società civile. Il dialogo interparlamentare si situa tra i due piani, intergovernativo e della società civile.

L’Europa non è un caso isolato

Sin dai Trattati di Parigi (1950) e di Roma (1957), l’Europa occidentale ha rappresentato un laboratorio ed un riferimento internazionale fondamentale per quanto riguarda la conciliazione tra globalizzazione e regionalizzazione. Quando l’amministrazione Usa, da Roosevelt a Truman, ha varato le nuove istituzioni multilaterali di Bretton Woods (Imf e Banca mondiale, 1944) completandole nel 1947 con il Gatt, al fine di inquadrare lo sviluppo dell’economia globale ed evitare i ripiegamenti protezionisti degli anni tra le due guerre ha incluso nell’accordo Gatt, quale deroga, l’art. 24, che permette le unioni doganali o zone di libero scambio regionali. Quindi la straordinaria globalizzazione degli anni d’oro del ‘capitalismo di welfare’ del dopoguerra è stata complementare alla creazione di mercati comuni regionali, confermando così la distinzione tra multilateralismo e liberalizzazione, due processi pur legatissimi. La liberalizzazione non è mai assoluta ma relativa, inquadrata da decisioni di stati che possono limitarla sia nella portata che nella estensione geografica e sottoporre il mercato, così liberalizzato, a regolamenti regionali e globali.

Sul piano del multilateralismo politico si è verificato un processo parzialmente analogo: una volta che, nel 1945, le Nazioni Unite sono state fondate e la Carta di San Francisco approvata, secondo un principio generale che affidava alle organizzazioni regionali un compito secondario rispetto all’organizzazione globale (e al Consiglio di sicurezza) è stato precisato come inserire le associazioni regionali nel quadro Un (Carta di San Francisco, Capitolo 8, artt. 52-54): ruolo nella prevenzione e gestione dei conflitti subordinato al semaforo verde del Consiglio di sicurezza. In questo quadro è nata nel 1948 una delle prime istituzioni europee, il Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo.

L’Europa occidentale è stata teatro di sperimentazione competitiva di vari tipi di regionalismo che differivano quanto al grado di autonomia rispetto alla globalizzazione: mentre i sei paesi fondatori creavano la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca o Ecsc, 1950) e il Mercato europeo comune (1957), il Regno Unito guidava il gruppo dei paesi uniti da un approccio anti-integrazione sovranazionale verso la costituzione di una Associazione europea di libero scambio (Efta, 1960), organizzazione intergovernativa che si limitava all’eliminazione delle barriere tariffarie. Dopo mezzo secolo è chiaro a tutti che quest’ultima (passata da 8 membri a 4 e oggi in via di estinzione) ha perduto nettamente la competizione con la Comunità europea ispirata dal metodo comunitario di Jean Monnet e sostenuta dai grandi padri fondatori (Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli). Essa si è trasformata nell’Unione Europea, passando da 6 a 28 membri e includendo anche un’unione politica, che è tuttavia priva di una dimensione di sicurezza e di difesa credibile. Nonostante i suoi problemi identitari post-1989, la Nato resta invece l’unica organizzazione regionale (transatlantica) di difesa.

È l’Unione Europea, nonostante il suo mancato sviluppo come potenza politico-militare classica, un caso unico e incomparabile di cooperazione regionale? È l’Eu, in ragione del suo complesso sistema istituzionale e dell’importanza delle politiche messe in comune (soprattutto la politica commerciale, della concorrenza e monetaria per i membri della eurozona), un caso unico al mondo? Certo, istituzioni sovranazionali come la Commissione, il Parlamento e la Corte di giustizia non hanno eguali in altri continenti. Ma l’approfondimento della Comunità europea nel senso dell’Unione Europea col Trattato di Maastricht (1992) è considerato come un caso di neoregionalismo, e dunque comparabile con fenomeni analoghi che si sviluppano nel quadro della globalizzazione.

Una letteratura internazionale ormai vastissima si è sviluppata negli ultimi decenni intorno all’idea della comparazione tra le esperienze regionaliste europee e quelle di altri continenti. I risultati sono significativi sia per la comprensione del regionalismo europeo, come diceva Goethe a proposito dell’apprendimento delle lingue straniere, sia per la comprensione del regionalismo in altre aree.

Una ipotesi che incontra sempre più largo consenso nella letteratura è che occorra lasciarsi del tutto alle spalle lo schema ipersemplificato (Balassa 1961) secondo il quale il regionalismo di altri continenti non sarebbe altro che una copia del regionalismo europeo a gradi diversi di evoluzione, perché tutte le associazioni regionali nel loro sviluppo avrebbero fatalmente seguito lo stesso percorso, lo stesso modello eurocentrico.

Sono invece evidenti due conclusioni della ricerca multidisciplinare:

a) da un lato, nel quadro della globalizzazione, il neo-regionalismo si espande e si approfondisce in tutti i continenti, resiste alle crisi economiche, interagisce con le dimensioni nazionale e globale della governance: dalle Americhe all’Asia orientale, passando per l’Africa, sono pochissimi i paesi che non fanno parte di qualche organizzazione regionale. Ci sarà dunque più regionalismo nel 21° secolo che nel 20°.

b) D’altro lato, il regionalismo segue percorsi e modelli alternativi, dai meri accordi commerciali preferenziali ed esclusivi (pta, cresciuti da 70 nel 1990 a 300 nel 2010), all’istituzionalizzazione soft e spesso informale dell’Asia orientale, alla sofisticata struttura giuridica dell’Eu.

Regionalismo e globalizzazione nelle Americhe

L’Unione Panamericana è stata, storicamente, la prima organizzazione regionale (o meglio inter-regionale, poiché ha associato le tre Americhe), nata durante il periodo tra le due guerre mondiali, mentre il ‘Memorandum Briand’ del 1930 per l’Unione Europea falliva tragicamente nel fuoco della crisi economica degli anni Trenta. Il problema principale del regionalismo americano è il peso nettamente asimmetrico degli Usa in qualunque associazione regionale di cui facciano parte. La sua erede, l’Oas (Organization of American States), è dunque poco credibile agli occhi di varie opinioni pubbliche dell’America Latina, che ha sviluppato varie forme di regionalizzazione e di regionalismo caratterizzate da una maggiore indipendenza rispetto agli Usa, sulla base di un sentimento di appartenenza distinto che si è rafforzato a causa della percezione di eccessive ingerenze Usa nel periodo della Guerra fredda, malgrado la crescente interdipendenza economica e il fallimento degli esperimenti antiglobalizzazione (sostituzione delle importazioni) sostenuti dalla Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) in collaborazione con l’Un.

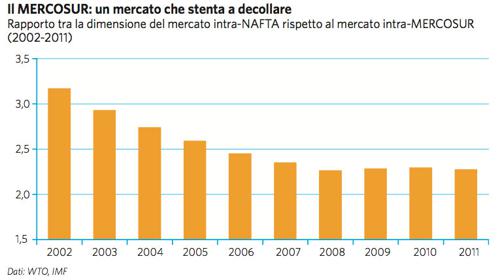

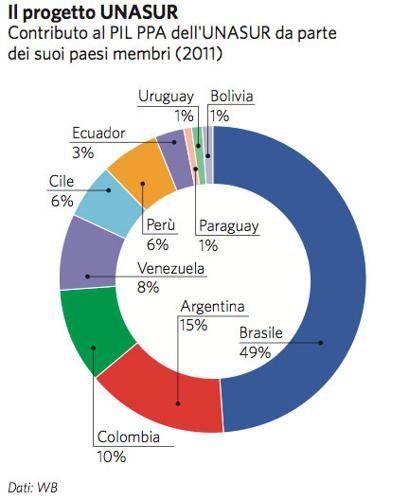

Il Mercosur (Mercado Común del Sur) nasce nel 1991 col Trattatto di Asunción per la creazione di un mercato comune del cono sud del continente americano. Sin dall’inizio, assume un significato politico poiché, dopo decenni di dittature, esso diventa una ‘confidence building measure’ tra le neonate democrazie dei quattro stati membri e soprattutto tra i due grandi, Brasile e Argentina, che lasciano cadere i precedenti programmi di dissuasione nucleare reciproca in favore dell’integrazione dei mercati e di istituzioni comuni (Segreteria, Comitato rappresentanti permanenti, Alto rappresentante). Quella che appare come una parziale ma interessante replica del metodo Monnet – integrazione economica come via per la pace tra ex nemici – è anche un successo a livello regionale, rarissimo in assoluto, del Trattato di non proliferazione nucleare (Npt). Il Mercosur è un esempio di neo-regionalismo: ha conosciuto varie crisi commerciali interne ma, in poco più di venti anni, ha approfondito il mercato interno, allargato i suoi membri a sei (oltre ai co-fondatori, Uruguay e Paraguay, dal 1991, Venezuela e Bolivia, dal 2012), istituito un tribunale per la regolazione dei conflitti e un parlamento (benché per delega dei parlamenti nazionali), contribuito al consolidamento della democrazia interna contro tentativi di golpe (Paraguay, 1996 e 2012) e promosso un fondo regionale di solidarietà. Rispetto alla globalizzazione, l’unione doganale del Mercosur esprime, come del resto l’Eu, una spinta ambigua: liberalizzazione interna da un lato, e protezione tariffaria verso l’esterno dall’altro. Infine il Mercosur è stato, dal 2004, all’origine del progetto Unasur, che include tutti i paesi del subcontinente in una associazione volta a rafforzare, da un lato, le infrastrutture di comunicazione continentali e, dall’altro, l’unione politica e di sicurezza. Anche se il Brasile resta il gigante economico dell’America del Sud, tuttavia il quadro globale dell’Unasur riduce l’asimmetria e crea le condizioni di un’interazione interna più multilaterale ed equilibrata.

La Comunità andina (Can), fondata nel 1969 da cinque paesi, è dunque oggi partner del Mercosur nel quadro dell’Unasur. Essa non aveva scelta, poiché è caratterizzata da una contraddizione evidente tra l’ipertrofia istituzionale e (contrariamente al Mercosur) uno scarso successo commerciale intra-regionale. L’uscita del Cile prima, e del Venezuela poi, la indebolisce ulteriormente. Nel Centro America, da un lato, il Caricom associa i paesi dei Caraibi e, dall’altro, la Cafta associa i piccoli paesi dell’istmo. Difficile inserire nel quadro del «neo-regionalismo» quest’ultima poiché nasce a partire da una più generale iniziativa Usa di liberalizzazione commerciale: la Ftaa.

In effetti le Americhe nel loro insieme sono marcate oggi dall’insuccesso clamoroso dell’inter-regionalismo a guida statunitense: la Ftaa (Alca in spagnolo), il grande progetto di ‘emerging markets’ del presidente Bill Clinton (1994) si è urtato durante i due mandati di George W. Bush contro una serie di ostacoli politici e commerciali e infine ad una rottura. Il presidente Obama ha restaurato un clima di dialogo, ma senza nuove iniziative inter-regionali durante il suo primo mandato.

La Ftaa nasceva dall’idea d’espandere il Nafta (l’accordo di libero commercio creato prima tra Usa e Canada e in seguito inclusivo del Messico) dall’America del Nord all'insieme dell'emisfero americano. La scelta di fondare una zona di libero scambio regionale, controversa nel paese alfiere della liberalizzazione globale, viene interpretata dalla letteratura come una risposta ‘domino’ alla Comunità europea che, nel 1987, aveva approvato l’Atto unico e il famoso ‘Progetto 1992’ per un mercato unico europeo, percepito oltre-Atlantico come protezionista. Anche se una zona di libero scambio implica norme comuni sull’ambiente e sul lavoro, rispetto al modello del mercato comune della Ec-Eu, il Nafta può essere considerato come un contro-modello minimalista di cooperazione regionale. Il Nafta è un successo commerciale e strategico, che ha tra l’altro ridotto al minimo l’interscambio commerciale tra Eu e Messico; ma ogni proposta canadese o messicana di approfondirlo in altri ambiti (ad esempio la delicatissima questione della libera circolazione delle persone) ha notoriamente incontrato un’opposizione bipartisan negli Usa.

Il futuro del regionalismo americano non è più possibile come versione inerziale della ‘Dottrina Monroe’ e la presidenza Obama ne ha preso atto. Infatti esso si configura come estremamente vario, dal minimalismo del Nafta al modello multidimensionale del Mercosur, variegato nei modelli e nelle geometrie interne, anche se l’Unasur tenta una razionalizzazione, almeno in Sudamerica. In un quadro marcato dall’emergere del Brasile, e in misura minore di Argentina e Messico, significativa diventa la dimensione inter-regionale: al fondamentale triangolo nord America-Europa-America Latina da un lato, a lungo caratterizzato da progetti inter-regionali concorrenti, si aggiungono due dimensioni nuove: quella sud-sud avviata dall’Ibsa (India-Brasile-Sudafrica), che associa economicamente e politicamente i tre grandi stati federali democratici tra i Brics, e l’intensa cooperazione economico-commerciale con la Cina, chiave del successo economico (o della relativa tenuta in fase di crisi) latinoamericano dell’ultimo decennio.

Il regionalismo nella area Asia-Pacifico

Il regionalismo della zona Asia-Pacifico è in straordinaria espansione. L'esperienza europea ne costituisce un riferimento costante, ma niente affatto un modello istituzionale. Rispetto ai decenni precedenti, si configura gradualmente una maggiore ‘asiatizzazione’ del regionalismo sia de facto, sia nella percezione che gli attori ne hanno. In questo caso si può parlare di ‘neo-regionalismo’ (Dent 2008). Infatti, della prospettiva clintoniana di una globalizzazione commerciale basata su grandi progetti interregionali, resta in piedi in questa regione un declinante Apec, indebolito rispetto al momento del suo lancio nel 1992. Il modello ideato da C. Fred Bergsten per l’amministrazione Usa tra il 1989 e il 1993 (Garnaut, Drysdale 1994), che aveva incluso 21 paesi costieri del Pacifico e appartenenti a tre continenti, sembra logorato. Sul piano commerciale, il bilateralismo ha prevalso sul multilateralismo inter-regionale e una serie di accordi di libero scambio sono stati firmati dagli Usa con paesi dell’area, dalla Corea del Sud a Singapore. G.W. Bush aveva tentato vanamente di imporre una politicizzazione dell’Apec focalizzando l’attenzione sulla lotta al terrorismo.

Di qui la nuova iniziativa di Obama, la Transpacific Partnership (Tpp), che punta sia sul libero scambio sia su garanzie di sicurezza e si configura come più esclusiva (della Cina, segnatamente). Obama ha constatato l’indebolimento dell’Apec e ha risposto ad evidenti inviti a impegnarsi di più nella regione con una combinazione di bilateralismo e di Tpp, che dovrà rispondere anche ai nuovi conflitti territoriali (Cina-Filippine, Cina-Vietnam, Cina-Giappone, Giappone-Corea), suscitando però a sua volta nuovi dilemmi di sicurezza tra Cina e Usa.

All’iniziativa Usa corrisponde un declino relativo della centralità del Giappone (economia stagnante e alleanza bilaterale con gli Usa) e un crescente protagonismo della Cina, primo partner commerciale di ogni paese della regione. La Cina è infatti al centro di vari raggruppamenti regionali e inter-regionali, talora limitati alla liberalizzazione commerciale (come Asean + 1), talora ricchi di implicazioni multidimensionali (Asean + 3 e Asean + 6), talora esplicitamente politici (il regime dei ‘Six Parties Talks’ sulla Corea), la Shanghai Cooperation Organization (Sco), l’Asean Regional Forum (Arc).

Come accennato, l’Asean (Association of South East Asian Nations) mantiene il ‘driver sit’, il che non significa affatto l’egemonia, ma una sorta di ruolo trainante nella cooperazione regionale. L’Asean, nata come organizzazione anti-comunista di cinque paesi alleati degli Usa nel 1965, si è trasformata dopo la fine della Guerra fredda con l’apertura a Singapore (1992) della zona di libero scambio e l’allargamento agli ex nemici (Vietnam, Laos e Cambogia), replicando così il progetto europeo di pace attraverso l’integrazione. Successivamente, si sono allargate le aree di cooperazione (energia, ambiente, migrazioni, sicurezza; mercato comune, ecc.), e anche rafforzate le istituzioni comuni, pur secondo la ‘Asean way’, nettamente più informale che nel modello europeo. La comparazione con la vicina Saarc (South Asian Association for Regional Cooperation) spiega l’insuccesso di questa e il successo dell’Asean con tre variabili: la mancata realizzazione della pace tra ex nemici; l’asimmetria interna all’organizzazione a profitto di un paese dominante, l’India; la scarsissima complementarietà commerciale.

Con l’Asean si è costituito un raggruppamento regionale estremamente dinamico e promettente, che ha saputo uscire dalla gravissima crisi economica del 1997-99 con un approfondimento ed un allargamento ed è riuscita a divenire anche un riferimento per una vasta area contigua dal Giappone all’India. Nonostante il suo limite intergovernativo, l’Asean sta lavorando al suo rafforzamento istituzionale, sia del ruolo del quartier generale a Giacarta, sia con l’importante ‘Carta dell’Asean’ del 2007, sia con l’articolazione in vari comitati interministeriali largamente informali ma pluridimensionali ed assai efficaci. Come risultato, l’Asean è inclusiva di sempre nuovi ambiti di cooperazione (dalla cooperazione in varie politiche pubbliche, al mercato comune, alla sicurezza regionale) e promuove attivamente un Forum per la sicurezza (Arf) aperto a Eu, Usa e Cina, una vasta area est asiatica (Asean + 3) in cui si discute apertamente di una Comunità per l’Asia orientale e di un’intesa ancora più vasta, l’Asean + 6, aperta a India, Australia e Nuova Zelanda. L’Asean + 3 nello scorso quinquennio è stato il teatro di un vasto dibattito sull’approfondimento e sull’allargamento: sorprendentemente, il primo ministro giapponese Yukio Hatoyama, insieme a varie altre personalità, aveva prospettato un approfondimento nella direzione di un’autentica Comunità dell’Asia orientale e citato il riferimento all’Unione Europea. Altri hanno insistito per l’allargamento, sia verso altri tre stati della regione (India, Nuova Zelanda e Australia), sia per l’invito agli Usa. Originata da Asean + 3, l’importante iniziativa di Chiang May per la cooperazione in materia finanziaria e monetaria sta risolvendo tra il 2000 e il 2010 a favore dello yuan-renminbi la querelle sulla moneta egemone nella regione, anche a causa delle esitazioni del Giappone.

Il regionalismo asiatico è destinato, secondo la letteratura scientifica comparativa, a rafforzarsi. In questo contesto geografico sono presenti varie grandi potenze (Cina, India e Giappone, ma anche gli Usa sono una potenza della regione): il regionalismo multilaterale limita le volontà di egemonia regionale. Infine si rafforzano molti network e associazioni regionali e vari attuali e/o potenziali tigri della globalizzazione – dall’Indonesia alla Tailandia e al Vietnam. I vari conflitti territoriali suscitano reazioni esacerbate e richiami retorici al nazionalismo. Si vedrà nei prossimi anni se prevarranno le retoriche ad uso interno, o l’allargamento e l’approfondimento del quadro multilaterale di cooperazione, in un contesto di crescente interdipendenza economica regionale.

Regionalismo e globalizzazione in Africa e nel mondo arabo

Il ruolo accresciuto della Lega Araba (Al) nelle crisi libica e siriana e lo sviluppo del Gulf Cooperation Council (Gcc) provano il rafforzamento della cooperazione regionale economica, e anche politica e di sicurezza, pure nel mondo arabo. Tuttavia, le rivoluzioni arabe del 2011-12 danno luogo a controversi processi di consolidamento della democrazia, turbati da spinte fondamentaliste, crisi economico-sociali, instabilità politica nonché da una riscoperta dell’indipendentismo nazionale sovranista che non permette di procedere ad un’accresciuta cooperazione regionale, soprattutto nel Maghreb.

L’Unione Africana (Au) si deve confrontare con la difficile sfida della sua sopravvivenza all’era post-Gheddafi, suo principale finanziatore e condizionatore per anni. Le divisioni interne, esplose in occasione della lotta per la presidenza della Commissione tra un candidato nigeriano ed uno sudafricano (che ha prevalso nella persona di Nkosazana Dlamini-Zuma) deve ancora dimostrare di saper tradurre in realtà anche in minima parte le altisonanti promesse della sua Carta: approvata nel 2000, questa annuncia una struttura organizzativa complessa (Assemblea, Consiglio, Parlamento, Commissione, Corte di giustizia, Ecosoc, comitati tecnici, strutture finanziarie) e procedure di voto maggioritario, che spesso restano lettera vuota.

La presenza cinese in Africa, consolidata da vertici internazionali annuali Cina-Africa e da massicci investimenti, costituisce per molti stati africani una valida alternativa al tradizionale partenariato con gli europei, bilaterale o nel quadro del programma Acp dell’Eu (dalle Convenzioni di Yaoundé e Lomé sino alla più recente del 2000, a Cotonou), dotato di fondi ma inclusivo di condizionalità precise (buona governance, lotta alla corruzione, sollecitazione alla cooperazione regionale, e/o firma di accordi di partenariato commerciale bilaterale, talora percepiti come una sorta di capestro dagli africani).

Più efficaci e credibili, anche come risultati della pressione europea per una più approfondita cooperazione regionale in Africa, si rivelano sinora due organizzazioni regionali limitate alle aree più dinamiche dell’area sub-sahariana: l’Africa meridionale intorno al nuovo Sudafrica (Sadc, Southern African Development Community) e l’Africa occidentale, intorno alla Nigeria (Ecowas, Economic Community of West African States). Tra le realizzazioni: convergenza economica dei paesi più poveri verso la media del reddito regionale; cooperazione articolata a vari livelli ministeriali e non solo dei ministri degli esteri o dei capi di stato; come per l’Eu e il Mercosur, un’unione doganale quale il Sacu (Southern African Customs Union), nucleo del Sadc; missioni umanitarie, di mantenimento o restaurazione della pace e di controllo del processo elettorale in paesi in crisi o in preda a guerre civili, sempre in accordo con le Nazioni Unite e in partenariato con l’Eu.

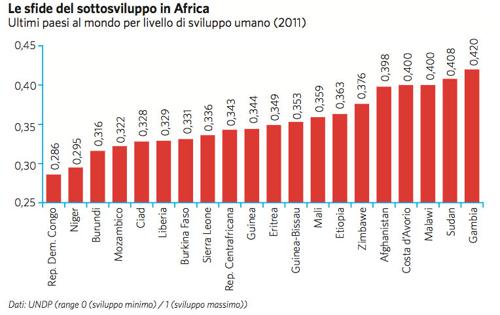

La cooperazione regionale nell’Africa sub-sahariana resiste alle crisi ma si confronta con limiti strutturali gravi: il panafricanismo è ideologia fragile di fronte alle sfide del sottosviluppo, e il modello europeo è impraticabile di fronte al sottosviluppo e all’instabilità politica endemica di alcuni paesi (Congo, Costa d’Avorio, Mali). Da un decennio, inoltre, si è accresciuta la competizione tra l’impegno di cooperazione dell’Unione Europea da un lato, e dall’altro la volontà di Cina, India e Usa di mantenere o conquistare un ruolo trainante in un continente in fase di risveglio economico. Il regionalismo è frenato dal fatto che stati deboli danno luogo a organizzazioni regionali deboli, come si constata dall’analisi comparativa; inoltre, la debolezza delle complementarità commerciali ed economiche indebolisce le prospettive della cooperazione regionale (dipendenza da esportazioni in settori analoghi), di cui c’è tuttavia bisogno per lo sviluppo. Infine, fragili infrastrutture e mancanza di meccanismi redistributivi (bilancio e/o fondi regionali) rendono l’identificazione di obiettivi comuni e di beni comuni regionali difficile in assenza di istituzioni sovranazionali: di conseguenza, prevalgono i rapporti di forza, dominati da potenze regionali che non sono all’altezza del loro ruolo egemonico – che significa fare non solo il proprio interesse, ma anche quello dei partner. Il regionalismo africano evolve, ma è ancora alla ricerca della sua strada.

Conclusioni

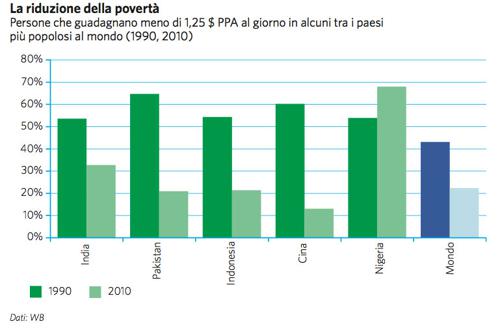

Nonostante la crisi economica abbia stimolato il protezionismo e i ripieghi nazionalistici, si configura, da un lato, un dinamismo persistente della globalizzazione economico-commerciale capace di diminuire la povertà mondiale, ma, dall’altro, una globalizzazione controversa che sposta gli equilibri del potere mondiale verso le economie emergenti, senza essere sufficientemente governata per poter gestire le sfide globali comuni all’umanità: l’urgente regolamentazione del volatile mercato finanziario, il commercio internazionale, il sottosviluppo, il cambiamento climatico, la protezione ambientale, le malattie contagiose, le sfide tradizionali e nuove alla sicurezza. Ad un mercato sempre più globale corrisponde una struttura politica ancora frammentata, in cui il boom del numero degli stati (193), tra cui molti fragili e inaffidabili ed altri influenzati da logiche imperiali, non facilita la governance di sfide comuni.

Se costruire un governo globale del mondo sembra sempre più evidentemente un’utopia irraggiungibile, riformare gradualmente il sistema westfaliano globalizzato attraverso un multilateralismo rinnovato, per alcuni più contingente e strumentale, per altri più approfondito, sembra un obiettivo non solo imperiosamente necessario ma alla nostra portata, anche se solo a certe condizioni. I quattro principali cantieri trasversali oggi aperti per una governance multilaterale più efficiente e più legittima sono i seguenti:

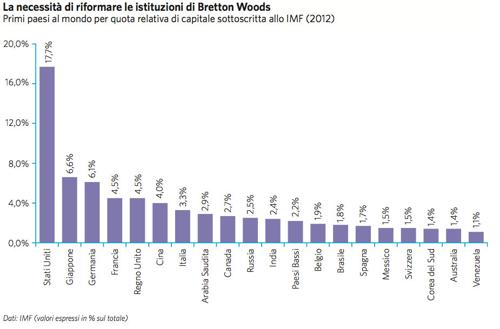

a) La crisi economica ha visto contrazioni della crescita e del commercio, ma non ha frenato l’espansione della globalizzazione. Il contesto multipolare post-egemonico rivela incertezze e instabilità, ma i Brics, pur se non esenti dal generare competizione e tensioni, restano prevalentemente orientati al rinnovamento del multilateralismo, anche se ognuno a suo modo. La riforma della rappresentatività e dell’efficienza delle organizzazioni multilaterali globali è dunque un primo cantiere, con due aspetti. Per la rappresentatività, s'impone la riforma del Consiglio di sicurezza Un. Questa è sinora bloccata tra ricette nazionali di riforma (come il G4 di Germania, Giappone, India e Brasile), e soluzioni a rotazione regionale (un paese a turno rappresenterebbe un blocco regionale), appoggiate dall’Italia; inoltre, la rappresentatività delle organizzazioni di Bretton Woods, cioè l’apertura agli ‘emergenti’, è ostacolata da vari stati europei che contraddicono il multilateralismo dell’Eu, difendendo posizioni di potere anacronistiche. Per quanto riguarda l’efficienza, non ci sono alternative ad accordi più vincolanti del comportamento degli stati, anche se, realisticamente, non secondo il concetto europeo di sovranazionalità (Slaughter 2004).

b) Il consolidamento di nuove forme di strutturazione della leadership della governance mondiale, essendo l’egemonia unilaterale Usa logorata dagli smacchi clamorosi del primo decennio del 21° secolo, esaurito il G8, ma rivelandosi sinora deludente anche la sua – pur inevitabile – evoluzione verso il G20, aperto ai nuovi protagonisti mondiali. Viste la realtà multipolare e le lezioni del passato, non può che trattarsi di una leadership collettiva e istituzionalizzata, dove svariate concezioni e pratiche del multilateralismo (strumentale, ad hoc, teso ad una reciprocità diffusa…) si confrontano, ma possono in qualche misura ordinare le migliaia di micro-decisioni regolative che ogni giorno vengono prese, e anche cercare punti di convergenza e comunicazione intorno ad interessi e responsabilità comuni (Telò 2012).

c) Urge la sfida della legittimità, attraverso un dialogo e un’interazione delle organizzazioni multilaterali con le opinioni pubbliche mondiali, i movimenti a difesa di valori universali, i parlamenti, e le comunità scientifiche: in un contesto in cui necessariamente si intende accrescere il peso della governance mondiale come regolazione concertata dall’alto, la domanda di una legittimità meno contingente e meno fragile diventa imperiosa, come anche quella di un rapporto più serio con le competenze e la ricerca. La collaborazione con le organizzazione intergovernative e i molteplici tipi di network esistenti si rivelano l’imprescindibile frontiera del multilateralismo del 21° secolo. Tale interazione con la società civile si rivela indispensabile sia prima che dopo gli accordi multilaterali, sia nella fase della decisione che a valle, nella fase dell’implementazione delle politiche (Keohane 20052).

d) La sfida di una governance a vari livelli, in cui la dimensione regionale sia rilanciata come una via per meglio radicare le organizzazioni globali, la loro legittimità e la loro operatività da un lato; e, dall’altro, per meglio contrastare le tendenze alla frammentazione, sia politica (etnocentrismo, nazionalismo, stati falliti), sia economico-commerciale (evoluzione verso il bilateralismo e il caos, quello che Jagdish Bhagwati chiama uno spaghetti bowl).

Beninteso, il regionalismo non è il toccasana: esso può essere il prezioso complemento di una riforma delle organizzazioni e degli accordi globali, politici ed economici. Inoltre, soltanto se la regionalizzazione commerciale non solo funziona – ad esempio attraverso la moltiplicazione di preferential trade agreements – ma sollecita davvero un regionalismo politico, si può trasformare un potenziale problema in un contributo alla soluzione del problema. Il regionalismo e l’inter-regionalismo sono fattori che, attraverso varie forme di istituzionalizzazione, possono inquadrare e socializzare vecchie e nuove potenze statali, frenare la frammentazione politica e commerciale, convergere verso una governance globale, basata su regole, più efficace e più legittima. Occorrerà a tal fine non solo una evoluzione interna del regionalismo, ma anche garantire alle organizzazioni regionali un accesso diretto e non solo consultivo alle istanze multilaterali globali. L’Unione Europea è già in qualche misura un laboratorio di un multilateralismo più approfondito e a vari livelli, ma, se supererà in avanti la sua grave crisi attuale, e se si doterà di una più coerente politica estera, potrebbe essere molto più e meglio di ora, il battipista di una tale evoluzione a vari livelli della governance globale.

Per saperne di più

J. Bhagwati (2002) Free Trade Today, Princeton.

M. Barnett, R. Duvall (2005) (eds.) Power in Global Governance, Cambridge.

B. Balassa (1961) The Theory of Economic Integration, Homewood.

J. Caporaso, M.-H. Kim (2013) Globalization: Trends, Limits, and Controversies, in M. Telò (ed.) Globalization, Europe, Multilateralism, Farnham.

C.M. Dent (2008) East Asian Regionalism, London.

D. Held, A. McGrew (2000) The Great Globalization Debate: An Introduction, in D. Held, A. McGrew (eds.) The Global Transformations Reader: An Introduction to Globalization Debate, Malden, pp. 1-45.

B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel (1999) (eds.) Globalism and the New Regionalism, Unu-Wider Project on New Regionalism, Vol. I, Basingstoke.

B. Hettne, A. Inotai, O. Sunkel (2000) (eds.) National Perspectives on the New Regionalism in the North, Unu-Wider Project on New Regionalism, Vol. II, Basingstoke.

E. Hobsbawm (1987) The Age of Empire, 1875-1914, London.

A. Hurrell, L. Fawcett (1995) Regionalism and World Politics, Oxford.

J. Ikenberry (2012) Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order, Princeton.

P. Katzenstein (2005) A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Ithaca.

R.O. Keohane (20052) After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Revised Edition, Princeton.

C. Kindleberger (1996) World Economic Primacy: 1500-1990, Oxford.

K. Ohmae (1995) The End of the Nation State, the Rise of Regional Economics, New York.

G. Ruggie (1983) (ed.) Multilateralism Matters, New York.

P.W. Schröder (1994) The Transformation of European Politics, Oxford.

A.-M. Slaughter (2004) A New World Order: Government Networks and the Disaggregated State, Princeton.

J. Spero, J.A. Hart (2010) The Politics of International Economic Relations, Belmont.

R. Garnaut, P. Drysdale (1994) (eds.) Asia Pacific Regionalism: Reading in International Economic Relations, Sydney.

M. Telò (2001) (ed.) The Eu and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era, Farnham.

M. Telò (2012) (ed.) Globalization, State, Multilateralism, The Hague.

I. Wallerstein (1974) The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York; trad. it. Il sistema mondiale dell’economia moderna, vol. I: L’agricoltura capitalistica e le origini dell’economia-mondo europea nel XVI secolo, Bologna 1978.

I. Wallerstein (1980) The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York; trad. it. Il sistema mondiale dell’economia moderna, vol. II: Il mercantilismo e il consolidamento dell’economia-mondo europea (1600-1750), Bologna 1982.

Il sistema wesfaliano

Si chiama sistema westfaliano il sistema stato-centrico nato in Europa nel 17° secolo e simbolizzato dal Trattato di Westfalia (1648) che conclude la Guerra dei trent’anni con la sconfitta dell’Impero e della Spagna e l’emergere di nuovi centri di potere politico: gli stati sovrani, ovvero le entità territoriali che strutturano la storia moderna.

I principi del sistema westfaliano sono stati adattati per quasi tre secoli nelle sue varie riedizioni, dal Congresso di Vienna del 1815 a quello di Berlino del 1878 e al Trattato di Versailles del 1919, fino al suo crollo definitivo con la Seconda guerra mondiale. Questi principi sono: a) Rex est imperator in regno suo: in altri termini, non si riconosce autorità superiore allo stato sovrano. b) Cuius regio eius religio: prima formulazione, ispirata dalla reazione al caos creato dai decenni di guerre di religione, del principio di non interferenza negli affari interni di un altro stato. c) Equilibrio di potenza: principio volto ad assicurare la stabilità – non necessariamente la pace – internazionale, contrastando ogni tendenza verso la prevalenza di uno stato egemonico (esempio: le coalizioni anti-napoleoniche).

Al di là della dimensione storica, questi principi sono stati eretti a paradigma delle relazioni internazionali moderne dal pensiero realista e neo-realista (le cui radici sono in Machiavelli, Hobbes e Bodin e i cui rappresentanti più eminenti nel 20° secolo sono Hans Morgenthau e Kenneth Waltz), al fine di interpretare la perdurante centralità degli stati nelle relazioni internazionali. Questo paradigma è tuttavia, da decenni, oggetto di critiche molteplici da parte delle correnti neo-istituzionaliste e costruttiviste della teoria delle relazioni internazionali.

Washington consensus

Washington è la sede del Fondo monetario internazionale (Imf) e della Banca mondiale (Wb). La definizione ‘Washington consensus’ è stata data da un alto funzionario delle Nazioni Unite, dell’Imf e della Wb, John Williamson, nel 1989, con l’indicazione di 10 prescrizioni:

1. Disciplina del budget statale contro crisi della bilancia dei pagamenti e alta inflazione.

2. Rimessa in ordine della spesa pubblica intorno a priorità precise.

3. Riforma del sistema impositivo.

4. Liberalizzazione dei tassi d’interesse.

5. Tassi di cambio competitivi.

6. Liberalizzazione commerciale.

7. Liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (ide).

8. Privatizzazioni.

9. Deregolamentazione dell’economia.

10. Difesa dei diritti di proprietà.

Queste prescrizioni hanno ispirato la politica dell’Imf e della Wb per più di vent’anni. Esse hanno suscitato controversie con vari stati in difficoltà, segnatamente con i paesi dell’Asean durante la grave crisi del 1997 (che li ha spinti a lavorare alla creazione di un fondo monetario regionale) e con l’Argentina nel 1999 (che da allora si è battuta per un approfondimento dell’integrazione del Mercosur). Queste prescrizioni, criticate dal movimento anti-globalizzazione, sono state criticamente qualificate come ‘market fundamentalism’ dall’economista premio Nobel Joseph Stiglitz.

La dimensione strategica della globalizzazione

di Andrea Carati

Nel dibattito pubblico l’accezione implicita con cui ci si riferisce alla globalizzazione attiene principalmente alla sua dimensione economico-tecnologica. La dimensione meno evidente, ma nondimeno significativa, dei processi di globalizzazione è quella relativa all’interdipendenza politico-strategica dei principali soggetti del sistema internazionale. La sicurezza degli stati e degli individui, come altri settori, è stata investita dai processi di globalizzazione, tuttavia gli effetti prodotti su di essa sono per molti versi diversi e opposti a quelli prodotti nella sfera economica.

Lo sviluppo tecnologico e la relativa perdita di significato dei confini nazionali hanno avuto almeno due effetti sulla sicurezza e sull’interdipendenza strategica. In primo luogo, i conflitti armati, rispetto al passato, hanno assunto una marcata natura transnazionale. L’orizzonte delle esternalità negative prodotte da un conflitto – spostamento di profughi, rischio di proliferazione della violenza, impatto socio-economico su altri paesi – si è progressivamente ampliato in ragione della maggiore porosità dei confini, della contrazione degli spazi e delle più fitte interconnessioni economiche e sociali.

In secondo luogo, la globalizzazione ha alimentato un processo di de-territorializzazione della sicurezza. Se in passato le politiche di difesa e la gestione dei conflitti si accompagnavano a una chiara localizzazione geografica, oggi sia la vulnerabilità sia le possibilità offensive trascendono uno spazio geografico determinato. Da un lato, il protagonismo di attori non-statali – come la rete terroristica di al-Qaida – mostra come questi possano riorganizzarsi in paesi continuamente diversi e molto distanti tra loro e, al medesimo tempo, darsi degli obiettivi di attacco in posti altrettanto diversi e distanti – New York, Londra, Madrid, la Somalia, l’Afghanistan. Dall’altro lato, il progresso tecnologico introduce la possibilità di evadere il campo di battaglia e colpire un nemico nei suoi sistemi informatici, nel suo approvvigionamento energetico e nel suo funzionamento amministrativo. Le cosiddette cyber wars introducono dunque un elemento di de-territorializzazione similare agli effetti prodotti dalla globalizzazione sul piano della produzione, della comunicazione e dell’interdipendenza economica.

Questi effetti della globalizzazione sulla sicurezza internazionale si accompagnano, tuttavia, a processi che determinano una contrazione dell’interdipendenza strategica globale. Tali processi, che sembrano rimandare a una vera e propria de-globalizzazione della gestione della sicurezza, sono riconducibili alle caratteristiche del sistema internazionale attuale. Il sistema bipolare della Guerra fredda si caratterizzava per una chiara proiezione globale capace di piegare quasi ogni conflitto locale, in ogni parte del globo, alle logiche di competizione fra le due superpotenze. Tale competizione, data la connessione fra conflitti locali e scontro al vertice fra Stati Uniti e Unione Sovietica, determinava una condizione di forte interdipendenza strategica su scala globale. Il sistema internazionale successivo non presenta lo stesso grado di interconnessione fra disputa locale ed effetti a livello globale. Ogni conflitto o disputa locale è infatti suscettibile di un trattamento diverso da parte dell’unica superpotenza globale – gli Stati Uniti – o delle organizzazioni internazionali – le Nazioni Unite, la Nato, l’Unione Africana, l’Unione Europea. La gestione dei conflitti può oscillare dall’indifferenza (Ruanda) all’intervento risolutivo (Kosovo, Bosnia), dalla guerra rispettosa della sovranità (Iraq 1991) all’occupazione militare (Iraq 2003), producendo effetti a livello globale molto diversi e imprevedibili.

La crisi della connessione fra dispute locali e gestione della sicurezza su scala globale, da cui deriva una contrazione dell’interdipendenza strategica internazionale, si accompagna più precisamente a due fenomeni legati tra loro: la crisi della leadership americana e i processi di regionalizzazione. Da un lato, chiusasi la parentesi nei primi anni Novanta circa la prospettiva della costruzione di un New World Order globale e democratico, gli Stati Uniti hanno mostrato di non essere in grado – principalmente per i limiti oggettivi delle loro risorse di potenza – di dar vita a un ordine internazionale globale a guida americana. Dall’altro, in parte proprio come diretta conseguenza del disimpegno americano in alcune aree del mondo, nell’attuale sistema internazionale sono emersi vari processi di regionalizzazione. Alcune regioni – come il Caucaso meridionale, l’Asia sud-orientale, il Nord Africa e il Medio Oriente – hanno progressivamente manifestato tanto una crescente interdipendenza strategica al proprio interno quanto una crescente autonomia rispetto all’esterno, producendo dunque una tendenziale scomposizione geopolitica del mondo piuttosto che una sua unificazione globale.

La cooperazione interparlamentare come aspetto della governance globale

di Nicola Lupo

Da sempre le relazioni internazionali sono considerate affari dei governi, e dei loro apparati, più che dei parlamenti. Questi ultimi nascono e si affermano soprattutto nella dimensione interna dell’attività politica, rappresentando, anzi, l’identità nazionale, nelle sue varie articolazioni.

Eppure, vi è, non da oggi, anche un versante internazionale delle attività dei parlamenti statali, a livello sia bilaterale, sia multilaterale. Esempio riconducibile a quest’ultima categoria è quello dell’Unione interparlamentare, le cui origini risalgono al 1889, quando si tenne a Parigi la prima Conferenza interparlamentare, cui parteciparono i delegati di nove paesi (Francia, Regno Unito, Italia, Belgio, Spagna, Danimarca, Ungheria, Stati Uniti, Liberia). Nel corso del tempo, l’Unione interparlamentare si è trasformata da semplice associazione di parlamentari in un’organizzazione mondiale dei parlamenti, legata alle Nazioni Unite, che oggi annovera 162 membri (ossia altrettanti stati, a struttura monocamerale o bicamerale, invero non tutti pienamente democratici) e 10 membri associati (corrispondenti a parlamenti sovranazionali, a dimensione regionale, tra cui il Parlamento europeo, l’Assemblea del Consiglio d’Europa e il Parlamento Latinoamericano). Il principale organo dell’Unione interparlamentare, che ha sede a Ginevra, è costituito dalla Assemblea interparlamentare, composta da circa 700 parlamentari, suddivisi in gruppi nazionali, che si riunisce due volte l’anno.

La cooperazione interparlamentare si è notevolmente sviluppata negli ultimi decenni, in parallelo con l’accrescersi della globalizzazione e con particolare evidenza dopo la caduta del Muro di Berlino, dando luogo altresì a rapporti formalizzati e di un certo peso, che hanno spinto una parte della dottrina a parlare di una nuova funzione dei parlamenti e di alcuni suoi organi (i presidenti di assemblea, le delegazioni, alcune commissioni, le stesse burocrazie parlamentari): a cui si tende spesso ad attribuire, in tutto o in parte, la discussa etichetta di ‘diplomazia parlamentare’ (che ad avviso di alcuni rappresenterebbe invece un ossimoro).

Dal punto di vista dei parlamentari, questo sviluppo della cooperazione interparlamentare si spiega sulla base di una considerazione piuttosto evidente: se la dimensione delle questioni che si pongono all’attività politica supera – come oggi accade sempre più frequentemente – i confini degli stati nazionali, la reazione naturale delle istituzioni statali, e della stessa classe politico-parlamentare, tende ad essere quella di oltrepassare tali confini, se non altro allo scopo di comprendere meglio sia le caratteristiche dei problemi da affrontare, sia le soluzioni, necessariamente parziali, che nei diversi stati sono state approntate.

Dal punto di vista sistemico, il medesimo sviluppo appare pienamente coerente con i nuovi assetti delle relazioni internazionali: alla fine della Guerra fredda, e ai processi di democratizzazione che essa ha innescato, hanno infatti corrisposto la moltiplicazione dei parlamenti di stati qualificabili come democratici, la liberazione della ‘politica estera’ degli stati dai vincoli discendenti da un quadro di alleanze rigido e il moltiplicarsi di forme di integrazione regionale. In questo nuovo contesto, l’attività di cooperazione interparlamentare ha avuto modo di esercitarsi con maggiore libertà, instaurando rapporti tra stati più difficilmente realizzabili mediante i tradizionali canali diplomatici e avviando nuove cooperazioni inter-regionali.

Le forme in cui la cooperazione interparlamentare oggi si manifesta sono molteplici e di non agevole classificazione: accanto a forme piuttosto deboli e occasionali, quali quelle imperniate sui gruppi di amicizia, se ne sono affermate altre, permanenti e anche assai significative. Tra queste ultime spiccano – oltre alla cooperazione tra i parlamenti degli stati membri dell’Unione Europea, che ha conseguito risultati di indubbio rilievo, ulteriormente rafforzati dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e che probabilmente va considerata a parte, non rientrando neppure nelle relazioni internazionali – l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Spesso, l’introduzione di forme di cooperazione parlamentare nell’ambito di organizzazioni internazionali ha avuto l’effetto di elevare il peso politico di tali organizzazioni e di attenuare la distanza della governance globale rispetto alle opinioni pubbliche nazionali.

Numerose sono le forme di cooperazione interparlamentare caratterizzate da significativi obiettivi e contenuti politici, spesso volti al consolidamento delle istituzioni democratiche o al rafforzamento della cooperazione inter-regionale (importante è il ruolo giocato in proposito dal Parlamento europeo, specie nei confronti dell’America Latina e del Maghreb). Faticano invece a tradursi, salvo rare eccezioni, in veri e propri confronti sulle opzioni legislative di fondo compiute da ciascun parlamento. Ad ogni modo, le polemiche sul cosiddetto ‘turismo parlamentare’ appaiono ormai superate, la stragrande maggioranza delle iniziative di cooperazione tra i parlamenti consistendo in occasioni di confronto e di lavoro in comune intorno a tematiche tutt’altro che marginali per l’azione parlamentare e politica nel mondo contemporaneo.

L’Eu: un’entità regionale caratterizzata da vari metodi di governance

Le politiche dell’Unione Europea, secondo i Trattati, vengono applicate alternativamente con tre principali metodi ben distinti:

1. Metodo intergovernativo: applicato – tra l’altro – alla politica estera, di sicurezza e difesa (metodo che costituisce la regola prevalente nelle altre organizzazioni regionali):

- la Commissione non ha un ruolo attivo;

- il Consiglio prende le decisioni all’unanimità;

- il Parlamento europeo è tutt’al più informato;

- la Corte di giustizia non è pertinente.

2. Metodo comunitario (o ‘metodo Jean Monnet’): applicato alle competenze esclusive (politica commerciale e di concorrenza) e ad alcune politiche a competenza concorrente di stati e Unione Europea:

- la Commissione ha il monopolio dell’iniziativa;

- il Consiglio decide a maggioranza qualificata;

- il Parlamento ha potere co-decisionale;

- la Corte di giustizia è competente.

3. Metodo aperto di coordinamento (omc): applicato a varie politiche di modernizzazione di competenza degli stati ma per le quali l’Eu può sviluppare azioni di coordinamento e di sostegno (questo metodo è talora adottato anche da altre organizzazioni intergovernative, globali e regionali):

- il Consiglio, tramite la peer review e l’analisi delle migliori pratiche, elabora annualmente linee direttrici europee riguardanti i vari settori di azione;

- il Parlamento è informato e in certi casi ne discute in una commissione parlamentare specializzata;

- gli stati membri elaborano piani nazionali relativi alla messa in atto delle linee direttrici europee;

- la Commissione, a scadenze regolari, invia missioni nelle 27 capitali per verificare la messa in pratica effettiva dei piani nazionali, ed elabora un rapporto per ogni stato membro, che viene inviato al Consiglio;

- il Consiglio discute il rapporto e lo approva, incluse le raccomandazioni agli stati inadempienti (reiterazione annuale);

- l’omc può prevedere alcune variazioni secondo le varie aree di applicazione.

Global Trends 2030: le sfide del mondo che verrà

Un sistema senza potenze egemoni, caratterizzato da una parcellizzazione del potere e da un progressivo slittamento verso est del centro di gravitazione dell’economia globale, con l’ascesa del continente asiatico e l’eclissi della pluricentenaria centralità dell’Occidente. È la direzione verso cui viaggia il mondo secondo le tendenze evidenziate dal rapporto Global Trends 2030: Alternative Worlds del National Intelligence Council, pubblicato nel dicembre del 2012 e volto – come si legge nel sommario esecutivo – a «stimolare la riflessione sui rapidi e vasti cambiamenti geopolitici che caratterizzano il mondo di oggi e le possibili traiettorie globali dei prossimi 20 anni». Un’analisi che – si specifica immediatamente dopo – «non intende predire ciò che accadrà, ma delineare un framework per pensare ai possibili scenari futuri e alle loro implicazioni».

Nel quadro di una globalizzazione intesa come processo dinamico e in continuo divenire, il National Intelligence Council individua quattro macroscopici trend che hanno già iniziato a manifestarsi e sono destinati ad incidere sul mondo nei prossimi anni. Il primo consiste in un incremento del potere degli individui, che viene collocato al di sopra di tutti gli altri perché di questi è considerato sia causa che effetto. Grazie al consolidamento del potere individuale si è giunti infatti a risultati quali l’espansione dell’economia globale, la crescita dei paesi in via di sviluppo e lo sfruttamento delle nuove tecnologie; ma al tempo stesso tali fenomeni possono fungere da motore propulsivo per un ulteriore rafforzamento del potere dei singoli.

Il secondo trend evidenziato è quello della diffusione del potere, che comporterà negli anni a venire un riequilibrio dei rapporti di forza a vantaggio dei nuovi attori emergenti. Il potere risulterà diluito in un sistema al tempo stesso acefalo e policefalo, perché da un lato privo di un grande timoniere la cui leadership sia universalmente riconosciuta, ma dall’altro orientato verso un marcato multipolarismo con una proliferazione dei ‘centri di comando’. L’atomizzazione del potere sarà inoltre multidimensionale, perché vedrà coinvolta una variegata costellazione di attori che spazierà dai tradizionali stati nazionali, alla complessa galassia dei network a struttura mista statale e non statale, fino all’ampia platea degli attori non statali.

Il terzo trend focalizza l’attenzione sulla variabile demografica, caratterizzata da quattro macrofenomeni: l’invecchiamento dei paesi occidentali ma anche di alcuni paesi in via di sviluppo, la presenza di un numero ancora cospicuo anche se in diminuzione di ‘società giovani’, i flussi migratori sempre più ‘globalizzati’ e un’accentuata urbanizzazione che potrebbe fungere da stimolo alla crescita economica, ma determinerà anche un aumento della domanda di acqua e di risorse energetiche nonché una drastica riduzione della superficie forestale, con inevitabili ricadute sull’ecosistema.

L’ultimo trend è connesso alla disponibilità di cibo, acqua e fonti per la produzione di energia, risorse indispensabili che diventeranno tuttavia sempre più scarse a fronte di un incremento della popolazione fino a 8,3 miliardi di abitanti e di un ampliamento della categoria mondiale della ‘classe media’, che supererà i 2 miliardi di individui.

Ai quattro megatrend elencati vengono inoltre affiancati sei game-changers, ossia processi di rilevanza globale che, interagendo fra di loro e con le tendenze precedentemente presentate, contribuiranno a definire il volto del mondo in cui vivremo nel 2030.

Il puzzle che viene a comporsi evidenzia una realtà in cui l’Asia avrà superato l’America del Nord e l’Europa in termini di ‘potere globale’, un indice che tiene conto di parametri quali il pil, la popolazione, le spese militari e gli investimenti tecnologici. La Cina supererà gli Stati Uniti per dimensioni dell’economia poco prima del 2030, mentre continuerà il lento declino delle economie europea, giapponese e russa. Accanto alla Cina, l’India sarà uno dei grandi motori della crescita economica globale, ma rispetto a Pechino potrà contare su due importanti punti di vantaggio: un sentiero demografico più favorevole in virtù di una popolazione decisamente più giovane e la democrazia come ‘valvola di sicurezza’ in situazioni di malcontento.

Il tramonto dell’illusione egemonica occidentale farà sentire i suoi effetti in primis sull’Europa e sugli Stati Uniti.

L’Europa viene presentata come caso a sé, in virtù della presenza di una organizzazione regionale profondamente strutturata come l’Unione Europea. Il futuro del vecchio continente appare avvolto in una densa nube di incertezza, perché le strategie di crisis management finora adottate sono risultate insufficienti e i destini economico e politico si incrociano in una trama assai complessa. I Global Trends 2030 indicano tre possibili scenari: il collasso, considerato poco probabile ma che comporterebbe notevoli rischi a livello internazionale e, nel caso in cui dovesse accadere all’improvviso, potrebbe persino portare ad una drammatica recessione globale o a una nuova ‘Grande depressione’; il lento declino, che sarebbe l’inevitabile conseguenza di un’Europa in grado di sfuggire agli effetti più deleteri della crisi ma non per questo sufficientemente coesa per intraprendere le necessarie riforme strutturali; e infine la rinascita, frutto di una ‘svolta federalista’ intrapresa da un continente che ha dimostrato già in altre occasioni di saper dare il meglio di sé quando rischia di sprofondare.

Parzialmente diverso è il discorso relativo agli Usa. La superpotenza statunitense sarà scavalcata dalla Cina e perderà il suo primato economico; e mentre l’Asia diventerà il centro di gravitazione dell’economia e il ‘creditore del mondo’, anche le sue divise assumeranno uno status internazionale, mettendo in discussione il ruolo del dollaro come valuta di riserva mondiale. Tuttavia il passato di egemone geopolitico, la consolidata capacità di leadership globale e la netta supremazia nei campi dell’hard e del soft power, consentiranno presumibilmente a Washington di rimanere il primus inter pares fra le grandi potenze nel 2030. Gli Stati Uniti si troveranno ad operare in un contesto internazionale profondamente mutato, in cui gli storici alleati europei risulteranno più deboli e la più volte menzionata parcellizzazione del potere sarà una realtà con la quale confrontarsi; ma è anche vero che nessuno dei grandi attori emergenti sembra possedere una visione di ordine mondiale radicalmente alternativa al sistema oggi esistente. La leadership internazionale americana è stata vibratamente contestata da più parti, ma ha consentito ai paesi in via di sviluppo di concentrarsi sulla crescita economica e di ridurre così il gap con l’Occidente. Gli attori emergenti sembrano d’altro canto più desiderosi di accedere alla ‘cabina di regia’ di grandi istituzioni internazionali quali le Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale, che interessati a prendere il posto che dalla fine della Seconda guerra mondiale è stato degli Usa. Un eventuale collasso di Washington o un suo improvviso arretramento sulla scena internazionale sembrano inoltre ipotesi poco desiderabili perché – come sostiene il rapporto del National Intelligence Council – «pro-vocherebbero un lungo periodo di anarchia globale in cui non ci sarebbe né un sistema internazionale stabile né una potenza in grado di sostituirsi agli Stati Uniti».

Gli analisti osservano dunque che lo slittamento degli equilibri internazionali verso le realtà non occidentali sembra destinato a spazzare via la logica dell’unipolarismo post-Guerra fredda e a porre fine all’incontrastata egemonia statunitense successiva all’instaurazione della pax americana, ma gli Usa continueranno a rimanere un soggetto determinante nelle logiche politiche future.

Del resto, i nuovi protagonisti della politica internazionale saranno chiamati ad affrontare importanti sfide soprattutto sul piano interno. Cina e India dovranno sfuggire alla ‘middle income trap’, ossia all’incapacità di adeguare il reddito pro capite agli standard dei paesi sviluppati mentre il pil continua a crescere; sarà poi necessario ridurre le sperequazioni fra aree urbane e zone rurali e, man mano che porzioni sempre più consistenti di popolazione entreranno a far parte della classe media, le istanze di una collettività sempre più esigente verso lo stato non potranno passare inascoltate.

A conclusione dell’analisi, il National Intelligence Council prefigura quattro possibili mondi alternativi. Il ‘Gini out-of-the-bottle’ è un sistema in cui le disuguaglianze si inaspriscono, aumentano i rischi di conflittualità interstatale, gli Usa raggiungono l’autosufficienza energetica ma non intendono più essere il ‘poliziotto del mondo’, e le economie avanzate e in via di sviluppo fanno registrare performance di crescita buone ma non esaltanti. L’ipotesi ‘Nonstate world’ prevede invece che la costellazione degli attori non statali e le unità subnazionali si sostituiscano a sempre più deboli stati nella gestione dei processi di globalizzazione. È questo un mondo in cui le performance economiche sono migliori rispetto a quelle del ‘Gini out-of-the-bottle’, ma in cui il facile accesso a tecnologie distruttive mette a nudo un drammatico vulnus in termini di sicurezza sistemica.

Ci sono poi le due ipotesi ‘estreme’: il peggiore degli scenari plausibili, definito ‘Stalled engines’, è caratterizzato da un incremento del rischio di conflitti interstatali, da un ritiro di Usa ed Europa dalla scena globale e dal tramonto della globalizzazione; mentre il migliore, battezzato ‘Fusion’, è segnato da una collaborazione fra Cina, Usa ed Europa, che si pongono alla testa di un grande movimento di cooperazione globale per affrontare e vincere le sfide della globalizzazione.

Tutto questo a meno che l’imponderabile, ossia un ‘cigno nero’ come un rapidissimo e drammatico cambiamento climatico, una pandemia, un maxi-attacco cibernetico o anche evoluzioni positive come la democratizzazione della Cina o una riforma politica dell’Iran, non produca un completo stravolgimento del quadro oggi esistente e costringa ad una rivisitazione globale degli scenari previsti.