Guerre del quarto tipo

Guerre del quarto tipo

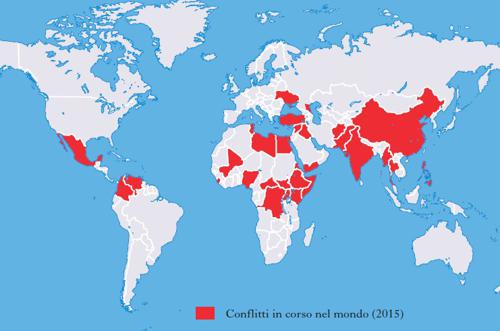

Il declino delle grandi potenze e la rottura degli equilibri regionali hanno portato a una proliferazione di conflitti, in cui la distinzione tra militari e civili, tra attori statali e non statali, è rimessa in discussione.

Una delle caratteristiche dell’attuale organizzazione sociale è l’ineguale sviluppo, cioè «la crescita differenziata di settori, processi geografici, classi e regioni a livello globale, regionale, nazionale, subnazionale e locale» (The encyclopedia of political economy, 1999). Nel 1919, il geografo britannico Halford Mackinder aveva stabilito in modo inequivocabile il nesso tra guerra e ineguale sviluppo: «Le grandi guerre della storia degli ultimi 4 secoli – scriveva Mackinder – sono il prodotto, diretto o indiretto, dell’ineguale crescita tra le nazioni». Siccome i rapporti di forza tra le diverse potenze mutano in continuazione – era la sua tesi – gli equilibri sono sempre provvisori, e la rottura di quegli equilibri ha grandi possibilità di sfociare nella guerra. La legge enunciata da Mackinder continua a essere valida, perché l’organizzazione sociale non è cambiata. Ma – proprio per effetto dell’ineguale sviluppo – i suoi interpreti sono assai più numerosi e la loro forza relativa assai più sperequata. Nel 1919, la competizione internazionale si svolgeva ancora tra una manciata di potenze coloniali, dalle dimensioni economiche, politiche e militari certo dissimili ma comunque appartenenti agli stessi ordini di grandezza. L’ineguale sviluppo accumulato lungo i decenni e catalizzato dalla Seconda guerra mondiale ha messo in moto nuove forze sociali che hanno finito per contestare la dominazione coloniale e, infine, per dare vita a centinaia di nuovi paesi, sovente minuscoli e poverissimi.

Lo sviluppo ha dato dunque origine a soggetti politici sempre più ineguali tra loro: sulla scena internazionale coesistono da allora attori statali appartenenti a ordini di grandezza estremamente differenziati.

Nel corso del Novecento, la cosiddetta ‘arte della guerra’ si è arricchita di strumenti offensivi la cui portata distruttiva ha interessato l’insieme delle popolazioni, e non solo i militari combattenti. L’utilizzo di mezzi corazzati, dell’aviazione, di armi chimiche e batteriologiche e, naturalmente, della bomba atomica ha contribuito in maniera decisiva a rovesciare il rapporto tra vittime militari e vittime civili.

Dalla seconda metà del 20° secolo, a tale esito ha contribuito anche, in maniera decisiva, la proliferazione di un fenomeno fino ad allora eccezionale: la guerra asimmetrica, cioè caratterizzata da un importante squilibrio di forze tra le parti in causa. Vi erano certo stati alcuni episodi di guerre asimmetriche nel passato, come quella di Spartaco contro Roma o, molto più recentemente, quella di Abd el-Kader contro i francesi in Algeria. La battaglia delle Termopili (480 a.C.) e quella di Adua (1896) sono tra i rari esempi di guerra asimmetrica risoltasi in favore della parte sulla carta più debole.

Dopo la Seconda guerra mondiale, invece, la moltiplicazione di attori statali incommensurabilmente più deboli di quelli tradizionali ha fatto delle guerre asimmetriche una costante delle relazioni internazionali, e l’indebolimento relativo degli attori tradizionali ha reso la sconfitta della parte più forte un’eventualità molto più frequente.

Esiste tuttavia un altro fattore che ha contribuito ad accrescere non solo il numero delle guerre asimmetriche ma anche quello delle guerre tra i giovani Stati: l’assenza di conflitti tra grandi potenze e, quindi, il crescente ricorso alle guerre per procura (o proxy war). Le grandi potenze tradizionali non si sono più combattute tra di loro non solo perché quasi tutte dispongono dell’arma nucleare, ma anche, e soprattutto, perché il predominio degli Stati Uniti uscito dalla Seconda guerra mondiale è stato sì relativizzato, ma non è ancora stato rovesciato. Comunque, quali che ne siano le ragioni, le grandi potenze si sono combattute ed equilibrate tra di loro stimolando le rivalità, le gelosie e le recriminazioni dei giovani Stati.

Il primo esempio, in ordine di tempo, è lo scontro indiretto tra Stati Uniti e Unione Sovietica nella penisola coreana, tra il 1950 e il 1953, in cui i sovietici non intervennero direttamente ma si avvalsero degli eserciti della Corea del Nord e della Cina maoista per promuovere la propria volontà di espansione in Asia orientale.

Ma il caso più frequente di proxy war – anche se quasi mai presentato come tale – è rappresentato proprio dalle guerre di liberazione anticoloniale. In ognuna di esse, le grandi potenze sono intervenute allo scopo di indebolire le potenze concorrenti.

Contro gli europei, americani e sovietici hanno sostenuto la decolonizzazione in Indonesia, in Palestina, in Indocina, in Algeria e nel Congo belga, a dispetto delle reciproche rivalità, che si sono manifestate, per esempio, nel sostegno russo al Vietnam del Nord tra il 1954 e il 1975 e nel sostegno americano alla guerriglia afghana contro Kabul tra il 1979 e il 1988. L’appoggio di una grande potenza alla guerra anticoloniale (o il mancato appoggio alla potenza coloniale, come nel caso degli Stati Uniti nei confronti della Francia in Indocina) è uno dei fattori decisivi – anche se non l’unico – della vittoria della parte più debole contro la parte incommensurabilmente più forte.

Tradizionalmente, la guerra di guerriglia (guerra asimmetrica per eccellenza) riusciva a compensare almeno in parte lo squilibrio prevalendosi – oltre che dell’appoggio decisivo da parte di una o più grandi potenze – di: 1) una migliore conoscenza del terreno; 2) una determinazione superiore; 3) la possibilità di colpire le infrastrutture del nemico, causando danni economici e morali rilevanti; 4) la possibilità di adottare tattiche non convenzionali o proibite, come l’uso della bandiera bianca, delle ambulanze, degli ospedali, delle scuole per nascondere armi o per muovere attacchi e imboscate, l’uso dei civili come scudi umani, il terrorismo, ecc.

Da alcuni anni a questa parte, alla proliferazione delle varie guerriglie e ai mancati successi degli Stati sulla carta più forti contribuiscono anche il declino relativo delle grandi potenze e la confusione strategica che ne consegue (a loro volta fonti di una più scarsa, o addirittura inesistente, determinazione da parte delle grandi potenze).

L’ontogenesi della guerra rimane quella individuata da Carl von Clausewitz 2 secoli fa (la continuazione della politica con altri mezzi), e le sue forme non sono molto cambiate dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi. Quel che è cambiato è il panorama strategico: la politica sempre più disorientata cede più facilmente il passo alla guerra. In altri termini, la politica è sempre più un’anticipazione della guerra con altri mezzi.

Il declino relativo delle grandi potenze (in particolare gli Stati Uniti) ha aggravato quel fenomeno che Paul Kennedy ha definito imperial overstretch («sovraestensione imperiale»), cioè un eccesso di interessi e di obblighi internazionali rispetto a quelli che il paese può difendere simultaneamente. Data la scarsa propensione a rinunciare ai propri interessi, e dato l’elevato prezzo politico di un abbandono dei propri obblighi, le grandi potenze cercano di far fronte agli uni e agli altri con mezzi adattati alle circostanze, cioè alla loro ridotta capacità di difenderli tutti simultaneamente.

La teoria del soft power è un prodotto derivato dell’imperial overstretch. Secondo Joseph Nye, inventore della formula, il soft power consiste nella capacità di un paese di esercitare il proprio dominio attraverso la persuasione e la seduzione, facendo leva su risorse quali cultura, valori, diplomazia, assistenza, ecc., piuttosto che sui tradizionali strumenti di coercizione (militare ed economica) tipici dell’hard power. Si potrebbe dire – in modo molto schematico – che la presidenza di George W. Bush è stata caratterizzata dal tentativo di attenuare gli effetti del declino relativo attraverso l’hard power; la presidenza di Barak Obama, invece, dal tentativo di attenuarli attraverso il soft power.

Ma il soft power – ammesso che sia veramente efficace – non è che uno dei tentativi di adattamento delle potenze in declino. Un altro consiste nel muovere pedoni sulla scacchiera internazionale per correggere in proprio favore la bilancia di potenza: a volte senza provocare contraccolpi violenti (come nel caso del riavvicinamento tra Stati Uniti e Cuba) e a volte, invece, facendo divampare nuovi conflitti (come nel caso del riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran). Un altro ancora è il ricorso alle proxy war (per esempio tra Russia e Stati Uniti in Ucraina).

In questo panorama politico internazionale fortemente volatile, molte piccole e medie potenze sono state scalzate dal ruolo da esse occupato per decenni (si pensi all’Arabia Saudita) o hanno volontariamente deciso di abbandonarlo (si pensi alla Turchia), e sono quindi alla ricerca di un nuovo ruolo e di un nuovo posizionamento. La rottura degli equilibri regionali, in tali circostanze, degenera molto spesso in conflitto armato. Il caso tipico è proprio il Medio Oriente, dove la guerra del 2003 ha sconvolto gli equilibri preesistenti, costringendo gli attori locali a impegnare direttamente le proprie forze.

Sul piano militare, il prodotto più caratteristico di questo nuovo disordine internazionale è quello che gli specialisti chiamano la fourth-generation warfare («la guerra di quarta generazione»), in cui la distinzione tra combattenti e civili, tra attori statali e non statali, è rimessa in discussione.

La guerra di quarta generazione, quasi sempre asimmetrica, si iscrive nella tendenza storica del declino degli Stati-nazione. Una delle sue caratteristiche salienti è infatti il ruolo sempre più importante di forze non statali – pre-statali e transnazionali – tenute insieme da fedeltà precedenti la nascita dello Statonazione (claniche, tribali, etniche e religiose). In tali conflitti, lo Stato mostra di aver perso una delle sue prerogative essenziali, il monopolio della violenza legittima, e con esso il diritto di stabilirne la legittimità.

Lo sviluppo ineguale ha finito col rimettere in discussione non solo gli equilibri sorti dal secondo conflitto mondiale ma anche le forme politiche prodotte dalla storia europea degli ultimi 4 secoli.

Siccome nessun ‘nuovo ordine internazionale’ è in vista, i tentativi di ridefinizione degli equilibri non potranno che sfociare su esiti provvisori e instabili. La guerra di quarta generazione non è che agli inizi.

Nordafrica e Medio Oriente in fiamme

di Vincenzo Piglionica

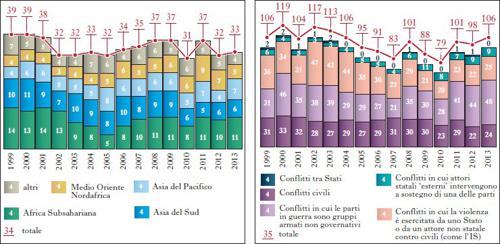

L’Europa il continente più pacifico, la regione nordafricana e medio-orientale quella più violenta; l’Islanda il paese con il punteggio migliore e la Siria dilaniata dalla guerra civile in fondo alla classifica. Il Global peace index 2015 dell’Institute for economics & peace, che stila una ‘graduatoria della pace’ fondata su 23 indicatori, fotografa un mondo che nel 2014 ha mantenuto un ‘livello di pace’ complessivamente stabile rispetto al 2013, ma anche una realtà in cui diversi paesi hanno visto peggiorare la loro condizione: delle 9 regioni geografiche individuate nel rapporto, 4 hanno fatto registrare miglioramenti sotto il profilo della pace (Europa, America settentrionale, Africa subsahariana, America centrale e Caraibi), mentre 5 sono diventate meno ‘pacifiche’ (Asia del Pacifico, America meridionale, Russia ed Eurasia, Asia meridionale, Nordafrica e Medio Oriente). I fronti nordafricano e mediorientale appaiono quelli più critici: dall’inizio della guerra in Iraq, le violenze nella regione non sono quasi mai cessate, e oggi gran parte dei paesi dell’area risulta colpita – direttamente o indirettamente – dagli effetti dei conflitti. Un contesto politico tradizionalmente instabile, l’approfondimento della frattura settaria tra musulmani sunniti e musulmani sciiti, l’ascesa dell’organizzazione terroristica dello Stato Islamico e la sempre più accesa rivalità tra Arabia Saudita e Iran rendono il quadro geopolitico regionale particolarmente cupo.

Spostando invece l’attenzione sulla dimensione prettamente statuale, l’indice rileva complessivamente un miglioramento delle condizioni di pace per 81 paesi e un peggioramento per 78. Tra le principali evoluzioni positive, l’indagine cita i casi di Guinea-Bissau, Costa d’Avorio, Egitto, Tagikistan e Benin, rilevando in particolare per i 4 paesi africani una riduzione – sotto il profilo qualitativo – dell’intensità dei conflitti; la Libia quasi ridotta al rango di Stato ‘fallito’ e l’Ucraina attraversata dalla guerra tra forze di Kiev e separatisti filorussi – con la Crimea nel frattempo annessa a Mosca – risultano invece i 2 paesi in cui le condizioni sono peggiorate più sensibilmente.

Drammatici i costi della guerra in termini di vite umane: il numero di vittime imputabili ai conflitti si è più che triplicato dal 2010 al 2014, passando da 49.000 a 180.000 unità; limitando invece l’indagine alle vittime di episodi terroristici – in costante ascesa nell’ultimo decennio – il valore è stimato intorno alle 20.000 unità. E quanto più i conflitti permangono, tante più persone cercheranno di fuggire dai teatri di guerra, come testimonia il numero di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, oramai poco meno di 60 milioni. La guerra ha però anche costi economici: l’impatto dei conflitti sull’economia globale nel 2014 è stato – secondo il Global peace index – di 14.300 miliardi di dollari, pari al 13,4% del PIL mondiale.

Le parole

- Fourth-generation warfare (4GW). Un nuovo paradigma di guerra che accanto al più classico conflitto tra Stati inserisce quello asimmetrico tra Stato e attori non statali.

- Hard power. Il ricorso alla potenza militare ed economica, reputate armi più efficaci rispetto al soft power.

- Imperial overstretch. Espansione oltre le capacità di poter mantenere i propri domini; eccesso di interessi e obblighi internazionali rispetto a quelli che il paese può difendere simultaneamente.

- Proxy war. Si intende la guerra istigata da una superpotenza che non implica affatto la sua partecipazione. È una guerra che nasce come risultato del fatto che potenze antagoniste tra di loro usano nazioni terze, come proprie interposte persone, per combattersi tra di loro. Anche se le potenze hanno usato spesso i diversi governi locali come proxies, molto più spesso vengono impiegati dei violenti attori non statali, mercenari di varia natura, o altre forze locali terze. Si spera, così facendo, che questi gruppi siano in grado di colpire il proprio antagonista evitando un allargamento del conflitto su larga scala.

- Soft power. Espressione coniata negli anni Novanta del 20° sec. dallo scienziato politico statunitense Joseph Nye per definire l’abilità nella creazione del consenso attraverso la persuasione e non la coercizione. Il potenziale d’attrazione di una nazione, infatti, non è rappresentato esclusivamente dalla sua forza economica e militare, ma si alimenta attraverso la diffusione della propria cultura e dei valori storici fondativi di riferimento. Il concetto di soft power, elaborato in origine per definire una prassi politica tipica degli Stati Uniti, ha raggiunto grande popolarità nel primo decennio del 21° secolo.