I consumi alimentari in Italia: uno specchio del cambiamento

I consumi alimentari in Italia: uno specchio del cambiamento

Uno sguardo di lungo periodo

L’analisi dell’evoluzione dei consumi alimentari nell’Italia repubblicana, qualunque sia l’approccio scelto – quantitativo o qualitativo, generale o locale – non può prescindere dalle sollecitazioni interpretative che scaturiscono dal collocarla in una scala cronologica più ampia, estesa per lo meno all’intero periodo unitario. Infatti, da questo osservatorio di più lunga durata è possibile cogliere il tratto di fondo che ha caratterizzato la storia dei consumi nel nostro Paese: una frattura profonda tra due periodi contrassegnati da dinamiche quasi opposte; il primo che comprende il novantennio tra l’unificazione nazionale e il secondo dopoguerra; il secondo che riguarda appunto gli ultimi sessant’anni.

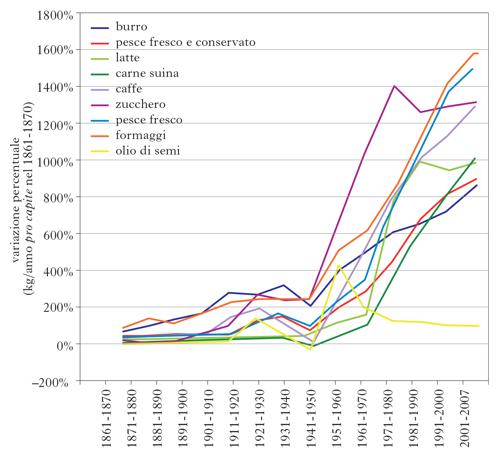

Per cogliere appieno le eccezionali dimensioni di questa cesura, che si configura come un vero e proprio spartiacque nell’evoluzione della società italiana, è sufficiente osservare il grafico pubblicato nel 2011 dall’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) con il quale si intendeva rappresentare l’evoluzione dei consumi di alcuni prodotti alimentari, che oggi costituiscono le componenti fondamentali della dieta italiana, negli ultimi 150 anni. I dati che emergono sono inequivocabili e sorprendenti: nel corso dei primi novant’anni postunitari i consumi di questi cibi erano aumentati molto poco e molto lentamente, confermando l’immagine di un Paese povero e arretrato, condannato a una dieta pressoché vegetariana, povera di grassi e di proteine; poi una brusca impennata che inverte la tendenza e apre, con il 1950, un’epoca nuova e senza precedenti, di crescita costante e intensa, nella quale l’alimentazione italiana raggiunge i livelli e gli standard dei Paesi avanzati del mondo occidentale (fig. 1).

Questi dati confermavano, in termini di tendenze generali, quelli pubblicati già 50 anni prima da Benedetto Barberi, allora direttore dell’ISTAT, in un volume dedicato allo sviluppo dei consumi nel primo secolo di storia unitaria. «In questi cento anni – scriveva – […] la popolazione è passata da 28 a oltre 50 milioni di abitanti, il reddito nazionale, ai prezzi del 1938, da 53 a oltre 250 miliardi, e i consumi da 52 a più di 200 miliardi, ma tra questi due grandi estremi quante vicende e quali differenti comportamenti dei tassi di sviluppo dei tre aggregati!» (Barberi 1961, p. 21).

Per cogliere le effettive dinamiche dei cambiamenti Barberi divideva la storia dei consumi italiani in quattro periodi, scelti in ragione della loro emblematicità. Il primo, dal 1874 al 1893, caratterizzato dall’avvio dell’industrializzazione e dagli effetti negativi della grande depressione dell’economia mondiale; il secondo, dal 1894 alla vigilia della Grande guerra, che coincide con il take off dell’economia italiana; il terzo, dal 1920 al 1939, nel quale è iscritta interamente l’esperienza storica del fascismo, e l’ultimo, relativo al decennio 1951-60, che noi possiamo definire come la prima fase del ‘miracolo’ economico italiano e della modernizzazione della società italiana.

Per quel che riguarda i consumi alimentari, quelli presi in considerazione da Barberi, a differenza di quelli scelti dall’INRAN, riguardavano il paniere complessivo dei prodotti selezionati dall’ISTAT, ma i risultati non cambiavano. Il primo periodo conobbe una evoluzione talmente lenta da coincidere con una sostanziale immobilità, che rifletteva un Paese agricolo e periferico, prigioniero di processi di crescita modesti, che non sono in grado di incrementare i redditi pro capite per fare uscire la stragrande maggioranza delle famiglie da consumi alimentari di sussistenza, da una dieta vegetariana fondata ancora in larga parte sull’autoconsumo e con regimi calorici molto bassi rispetto al contesto europeo: una malnutrizione di massa di cui la diffusione della pellagra, abnorme anche rispetto agli altri Paesi mediterranei, era lo specchio più fedele e drammatico.

Nel secondo periodo si segnalava invece una dinamica di crescita dei consumi alimentari più intensa, che riguardava sia il versante calorico, sia quello dell’allargamento della gamma dei cibi che cominciavano a entrare nella dieta delle classi subalterne.

Le inchieste sui consumi familiari tra la fine dell’Ottocento e il primo dopoguerra, scrupolosamente analizzate da Stefano Somogyi (1959), 50 anni fa, testimoniavano che, seppur in percentuali ancora modeste, zucchero, carni, olio, vino, latte avevano cominciato a comparire sulle mense delle famiglie operaie e contadine. Come si vedrà meglio in seguito, la Prima guerra mondiale fu un acceleratore di questo processo di miglioramento delle condizioni alimentari del Paese.

Dal punto di vista che qui interessa, il fascismo rappresentò invece un ritorno al passato, con il riemergere di una situazione di stagnazione e di immobilità che si configurò, dal punto di vista della dieta degli italiani meno abbienti, come un peggioramento significativo dei loro standard: un ritorno al peso soverchiante dei glucidi e un ridimensionamento della già modesta presenza dei lipidi e dei protidi animali, faticosamente acquisita nel primo quindicennio del Novecento. Questi esiti si manifestarono appieno già sul finire degli anni Venti, come risultato della rivalutazione della lira, e si aggravarono nella seconda metà degli anni Trenta, in conseguenza non solo della crisi mondiale, ma soprattutto del fallimento del progetto corporativo, incapace di sostenere i costi enormi dell’imperialismo fascista all’interno dei vincoli autarchici e nel quadro di una economia agromanifatturiera periferica quale era ancora quella italiana tra le due guerre.

In sintesi, le dinamiche negative dei consumi alimentari nell’intero ventennio fascista segnalavano che tutte le politiche economiche realizzate dal regime avevano avuto come conseguenza la contrazione in termini assoluti dei redditi delle famiglie lavoratrici nelle città e nelle campagne: data la rigidità dei bilanci familiari di operai e contadini, ma anche della piccola borghesia impiegatizia e commerciale, la riduzione dei salari e degli stipendi si trasferiva quasi immediatamente sull’accesso a consumi primari.

Le ricerche di Guido Rey, direttore dell’ISTAT dal 1980 al 1993, sull’evoluzione dei fenomeni economici e sociali dell’Italia attraverso una rielaborazione delle statistiche storiche hanno messo in luce che tra l’ultimo lustro degli anni Venti e quello del decennio successivo si assistette a una contrazione significativa della disponibilità annuale dei principali alimenti che componevano la dieta italiana: oltre il 5% per i grani, circa l’8% per i grassi e quasi il 14% per le carni, fino ai dati estremi dello zucchero e della frutta, scesi oltre il 30%. Lo stesso Sommario delle statistiche storiche italiane (1958) rilevava una riduzione cospicua delle calorie giornaliere medie tra i due periodi – da 2883 a 2664 – dovuta alla contrazione di tutte le componenti fondamentali della dieta (proteine, grassi, carboidrati). L’azione propagandistica del regime, volta a promuovere la sobrietà alimentare fino al riuso degli avanzi, per plasmare una identità alimentare italiana basata soprattutto sul pane proposto come cibo simbolo dell’‘uomo nuovo’ del fascismo, da contrapporre ai miti consumistici d’oltre Atlantico, rappresentava il tentativo più evidente di esorcizzare uno dei più grandi fallimenti del fascismo: gli italiani mangiavano peggio che nella tanto esecrata Italia giolittiana.

Non va poi dimenticato che tra le due guerre mondiali si rafforzarono le differenze regionali, che già nel passato avevano evidenziato l’esistenza di una vera e propria ‘questione meridionale’ alimentare. Man mano che dall’Italia padana si scendeva verso il Sud e le isole maggiori si ridimensionava fortemente la presenza di carni bovine, di latte, uova e formaggi, di pollame, di zucchero, come attestava un’indagine condotta da Livio Livi e da Guido Galeotti alla fine degli anni Trenta (cit. in Somogyi 1959). In Sicilia e in Sardegna, per es., si consumavano giornalmente la metà delle proteine animali rispetto al Nord – solo 13,8 g a fronte di 29, che era comunque un valore estremamente basso – e vi era uno scarto di circa 400 calorie giornaliere tra il Settentrione e il Meridione d’Italia.

Con gli anni Cinquanta comincia l’ultima fase della periodizzazione proposta da Barberi, che coincise con il decennio nel quale l’Italia è attraversata da una crescita economica molto intensa e comincia a sperimentare i primi fenomeni della società del benessere. Un periodo che non si chiude nel 1961, come la ricerca del direttore dell’ISTAT, ma che costituisce invece, se lo guardiamo dal nostro odierno osservatorio, il primo segmento di un lungo ciclo di sviluppo che dal punto di vista dei consumi non si sarebbe più interrotto.

Nel quadro di una crescita di tutte le grandezze macroeconomiche – PIL nazionale, PIL procapite, export/import, investimenti ecc. – di una intensità sconosciuta rispetto al passato e che affondava le sue radici in profondi mutamenti strutturali dell’intero sistema-Paese, anche la spesa per i consumi privati delle famiglie conobbe un notevole balzo in avanti che coinvolse appieno l’alimentazione, sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo.

Come è stato notato da diversi studiosi e in particolare da Carmela D’Apice (1981), nel decennio in questione l’incremento dei consumi alimentari, seppur significativo, rimase molto inferiore a quello delle altre grandezze economiche, per il ruolo che i bassi salari e l’esclusione di segmenti significativi della società rurale dall’accesso a nuovi consumi ebbero nel delineare i caratteri dello sviluppo economico italiano negli anni Cinquanta. Ciò nonostante il salto fu marcato, tale da configurarsi come una e vera e propria discontinuità con i periodi precedenti anche perché sottendeva un allargamento mai sperimentato degli strati sociali cui era consentito l’accesso a una dieta meno povera e più varia.

La caduta cospicua negli anni Cinquanta del consumo di granturco, segala e orzo, di lardo e sugna, di legumi secchi, di frutta secca, assume un significato ancor più rilevante se la si accosta all’incremento cospicuo delle disponibilità pro capite di pomodori e ortaggi, di latte e carne bovina, di agrumi e pesce fresco, di olio di oliva, caffè e uova.

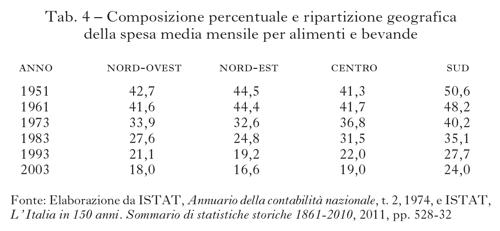

Va inoltre aggiunto che questi processi si combinarono con un altro fenomeno, termometro altrettanto significativo della ricchezza dei cittadini, che riguardava la progressiva riduzione della quota dei beni alimentari sul totale della spesa pro capite. Ci si riferisce qui alla legge di Engel, lo statistico tedesco che studiando nell’Ottocento i bilanci familiari individuò la progressiva riduzione della parte del reddito devoluta all’alimentazione e ai bisogni primari (vestiario e abitazione) dalle famiglie man mano che i loro redditi aumentavano e superavano la soglia della povertà. Se nell’immediato dopoguerra la percentuale media del peso dell’alimentazione sul totale della spesa delle famiglie italiane oscillava intorno al 45-50%, come a metà degli anni Trenta, dieci anni dopo era scesa al 40%, per calare al 35% nei primi anni Settanta e raggiungere il 20% con l’inizio del nuovo secolo. A questo trend positivo va aggiunto quello altrettanto significativo di una riduzione della forbice nella composizione quantitativa e qualitativa della dieta tra le regioni italiane, che pur nelle differenze di tradizioni alimentari, di stili di vita, sarebbe rimasta una tendenza presente fino ai nostri giorni.

Il cambiamento alimentare promosso dal boom economico implicava dunque un mutamento irreversibile della società italiana e il suo definitivo e stabile ingresso tra le nazioni avanzate dell’Occidente. Questa sorta di ‘nuovo inizio’ della storia italiana, come è noto, è legato alla capacità dell’Italia di inserirsi pienamente nel più intenso ciclo di sviluppo della storia mondiale, durato quasi un trentennio, guidato dal dollaro e dall’economia statunitense. In questo straordinario periodo espansivo il nostro Paese riuscì a portare a conclusione il cammino, iniziato alla fine dell’Ottocento, verso una moderna società industriale. Nel 1949, alla fine della ricostruzione postbellica, il prodotto lordo mondiale, ottenuto dalla somma statistica dei PIL dei singoli Paesi, cominciò a crescere a ritmi sempre più sostenuti, raggiungendo rapidamente i livelli d’anteguerra e successivamente triplicandosi nel giro di pochi anni. In questo grande balzo dell’economia mondiale e dell’Occidente l’economia italiana non solo riuscì a ottenere notevoli benefici ma si collocò tra i Paesi all’avanguardia per quel che riguarda l’intensità della crescita: tra il 1950 e il 1970 il tasso di incremento medio annuo del PIL italiano fu infatti del 5,4, inferiore solo a quello del Giappone e simile a quello della Germania (che rappresentarono i Paesi leader dello sviluppo) e superiore a quello di tutti gli altri Paesi industrializzati.

Le ragioni di questa crescita straordinaria sono state ampiamente indagate dalla storiografia, che è concorde nel ritenere che essa dipese da una miscela virtuosa tra fattori di sviluppo esogeni – che riguardavano i ritmi di crescita del mercato mondiale, i costi delle materie prime e l’innovazione tecnologica – e altri di natura endogena. In quest’ultimo ambito, il primo elemento da mettere in luce riguarda l’intensità degli investimenti che caratterizzò il processo di ricostruzione economica. Nonostante le straordinarie difficoltà, la durezza dei conflitti sociali, le profonde divaricazioni ideologiche che percorrevano il corpo della nazione e le forze politiche, il compromesso democratico tra classi e gruppi sociali diversi promosso dall’alleanza antifascista consentì anche in Italia una mobilitazione considerevole dei capitali a vantaggio della ripresa economica, favorita anche dalle risorse supplementari degli aiuti statunitensi. A questo fattore ne vanno aggiunti altri, in particolare l’intensità dell’intervento dello Stato nell’economia e la disponibilità praticamente illimitata di forza lavoro poco qualificata a basso costo, cui si aggiunse, soprattutto a partire dalla fine degli anni Cinquanta, la crescita della domanda interna.

In un’ottica di lunga durata, si può affermare, seguendo lo schema interpretativo proposto da Vera Zamagni (Dalla periferia al centro, 1990), che in quel ventennio giunse a compimento il lungo tragitto dell’economia e della società italiana, iniziato nei decenni dopo l’Unità, per raggiungere il centro del sistema economico mondiale, un tragitto durante il quale il Paese abbandonò quella collocazione periferica in cui era precipitato tra il 16° e il 18° secolo. L’evoluzione dei consumi è lo specchio fedele di questo lungo viaggio non solo nei suoi esiti, ma anche nelle sue tappe e nelle sue contraddizioni.

La crisi alimentare nella Seconda guerra mondiale

Come già era accaduto in passato, questo cambiamento dei ritmi della crescita si materializzò quasi all’improvviso, senza che fosse stato né previsto, né oggetto di una consapevole programmazione delle classi dirigenti politiche ed economiche, dopo un dopoguerra talmente travagliato da non fare presagire un’onda di sviluppo così travolgente. Non bisogna infatti dimenticare che l’Italia era stato uno dei Paesi maggiormente colpiti dalla guerra: ne era uscita stremata dal punto di vista economico e sociale, con un sistema produttivo duramente colpito, un sistema infrastrutturale fortemente danneggiato e una società drammaticamente impoverita, come testimoniano le cifre elaborate sempre da Barberi (1961) sul reddito nazionale e su quello pro capite.

Nel 1945, infatti, questi due fondamentali indicatori segnalavano una spaventosa regressione complessiva della società italiana: il primo era tornato ai livelli di fine Ottocento e il secondo a quelli preunitari. La ricaduta sui consumi non poteva che essere immediata e altrettanto pesante, toccando – sempre nel 1945 – un valore stimato ai prezzi del 1938 pari a 1709 lire medie pro capite, inferiore a quello del 1861. Al di là di tutte le cautele con cui storici, economisti e statistici hanno sempre suggerito di utilizzare le serie storiche elaborate dall’ISTAT costruite sulla contabilità nazionale, anche assumendole soltanto come meri indicatori di processi e tendenze, il balzo indietro risulta comunque sorprendente.

Se, passando da questi dati generali si entra nel dettaglio dei consumi alimentari, l’orizzonte si presenta ancora più fosco: la disponibilità di grassi e proteine si ridusse enormemente e persino il consumo del pane, della pasta e delle patate, che costituivano l’alimento principale delle classi lavoratrici e la principale fonte di calorie, subì un tracollo negli anni della guerra, mentre si assottigliarono fortemente anche quelli del risone, dei legumi secchi e della segale che rappresentavano anche nell’immaginario collettivo i cibi della miseria. I ricettari pubblicati in quegli anni nei quali si moltiplicavano le ricette ‘fatte di niente’, di piatti di ‘finta carne’, di torte ‘autarchiche’ senza zucchero e uova, di polpette di briciole di pane, erano lo specchio fedele del livello infimo raggiunto dall’alimentazione umana e a quali livelli di tragica ironia fosse arrivata la propaganda del regime: le ricette proposte, infatti, dovevano fare i conti con una dieta che alla fine del conflitto raggiungeva a malapena le 1700 calorie giornaliere.

D’altronde già nel 1942, quando l’Italia non era ancora un Paese invaso e teatro di guerra, l’apporto calorico della razione media giornaliera garantita dalla tessera annonaria governativa raggiungeva appena le 950 calorie: per il resto si entrava in uno spazio nebuloso fatto di economia naturale, di autoconsumo (orti, pollai e conigliere domestiche si moltiplicarono nelle città) e soprattutto di ‘mercato nero’ che progressivamente assorbì una quota esorbitante dei bilanci familiari.

«Delle famiglie non agricole – scriveva Pierpaolo Luzzatto Fegiz nel riassumere i risultati di una relazione sull’alimentazione presentata nel luglio 1942 a P. Albertario, direttore generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari – dal 39% al 42% (quindi in complesso da 2,2 a 2,3 milioni di famiglie) soffrono la fame nel pieno senso fisiologico della parola; dal 42 al 45,5 (quindi da 2,3 a 2,5 milioni di famiglie) hanno un vitto deficiente, nel senso che probabilmente in ciascuna famiglia, almeno una persona soffre la fame. Dal 12 al 16%, quindi in complesso da 0,7 a 0,9 milioni hanno un vitto relativamente scarso, ma probabilmente sopportabile, senza gravi inconvenienti, per un periodo prolungato. Infine dall’1 al 3%, quindi in complesso da 70 a 180 mila famiglie hanno un vitto pienamente sufficiente o esuberante. In totale le persone appartenenti a professioni non agricole con un vitto inferiore al minimo fisiologico, sono nell’ipotesi più ottimistica, 6,6 milioni e nell’ipotesi più pessimistica, 14,1 milioni; probabilmente sono comprese tra 7,1 e 13,2 milioni» (Luzzatto Fegiz 1948, p. 5).

Si trattava di una tragedia nella tragedia complessiva della guerra, da inscrivere interamente in quell’inestricabile intreccio di errori tecnico-amministrativi, impreparazione, debolezze strutturali e velleità imperiali che costituirono la ‘guerra fascista’ baldanzosamente perseguita da Benito Mussolini e dal gruppo dirigente politico-economico-militare stretto intorno a lui.

La miseria alimentare degli italiani alla vigilia del crollo del fascismo era infatti l’esito di diverse circostanze. Innanzitutto, l’inconsistenza delle riserve alimentari approntate dal regime per sostenere lo sforzo bellico, aggravata dalla necessità di bilanciare le importazioni di beni industriali e materie prime, prima fra tutte il petrolio, con l’esportazione forzata di generi alimentari, combinata con la rapida caduta della produzione agricola: tra il 1941 e il 1942 la bilancia alimentare, secondo i calcoli di Giovanni Somogyi (1966) raggiunse un attivo di oltre circa 3,5 miliardi di lire (correnti), superiore del 60% a quello dell’ultimo periodo prebellico.

In questo quadro di rarefazione delle disponibilità alimentari, l’inflazione rendeva ancor più difficile per le classi lavoratrici e la piccola borghesia garantirsi una dieta alimentare sufficiente: secondo i calcoli di Luzzatto Fegiz, anche riducendo la dieta alimentare al 70% di quella fisiologicamente necessaria, i costi per le famiglie erano comunque quasi triplicati rispetto al 1939 e si sarebbero quintuplicati se le famiglie avessero voluto accedere alla dieta prebellica.

Infine, non bisogna sottovalutare il fallimento delle politiche annonarie, basate sugli ammassi obbligatori, già emerso in tutta evidenza nella seconda metà degli anni Trenta, quando i conferimenti non avevano raggiunto neanche il 50% degli obiettivi previsti dalla legge (95% del prodotto) e soprattutto nelle regioni meridionali avevano toccato percentuali irrisorie.

Questo fenomeno si aggravò nei primi anni di guerra, rendendo ragione dell’incapacità crescente del regime di mobilitare il settore agricolo a sostegno della guerra e di controllare il mercato alimentare per garantire alla popolazione urbana disponibilità alimentari minime. A ciò vanno aggiunte le incertezze sul controllo dei prezzi e la confusa disorganizzazione dei servizi preposti alla gestione dell’approvvigionamento alimentare.

La circostanza accertata oltre ogni possibile dubbio che le condizioni alimentari delle famiglie contadine non avessero subito, salvo che in qualche area particolarmente disagiata del Mezzogiorno, un peggioramento consistente, segnalava non solo quale baratro si stesse aprendo tra città e campagna, ma anche da dove partisse la rete di approvvigionamento del mercato nero: i contadini per sopravvivere non conferivano agli ammassi e stimolavano il mercato illegale del cibo contribuendo al collasso del sistema di raccolta e distribuzione delle risorse alimentari.

Già, dunque, alla fine del 1942 l’esplosione di un’emergenza alimentare di così vaste proporzioni, che non aveva riscontro negli altri Paesi belligeranti, metteva in luce la profondità della crisi del regime fascista, che nessuna operazione propagandistica e nemmeno la forma più spietata di controllo sociale avrebbero potuto occultare. Ma delineava anche quanto il dissolvimento dello Stato fascista, incapace di fare la guerra che aveva intensamente voluto, ma anche di garantire la sopravvivenza fisica degli italiani, stesse minacciando i gangli stessi su cui poggiava l’organizzazione sociale. Basti pensare, per esempio, all’intreccio perverso di corruzione, incremento delle diseguaglianze, sudditanze e violenze che si accompagnava al mercato nero per cogliere pienamente la potenza distruttiva della riproduzione sociale insita nella progressiva contrazione dell’accesso alle risorse alimentari.

Il fallimento della mobilitazione complessiva di ogni risorsa umana e materiale disponibile, richiesta dalla guerra totale in un Paese industrialmente debole come l’Italia, si stava trasformando nell’affermazione di una sorta di biopolitica alimentare di massa, che trasformava i cittadini in meri strumenti di guerra, in carne da macello da immolare sull’altare dei miti imperiali del fascismo, vittime di una sorta di razzismo estremo rivolto contro la stessa ‘razza italica’, ritenuta inadeguata alla prova a cui il regime l’aveva chiamata. Non appare dunque infondato il paragone tra la vita quotidiana della popolazione urbana più svantaggiata e quella dei detenuti nei campi di prigionia o di concentramento: essere prigionieri della morte ebbe dunque molte varianti, tra cui quella terribile di morire di fame.

Ma nel 1942 si collocava solo l’inizio di un processo che avrebbe toccato il suo acme tra l’inverno del 1944 e la Liberazione. L’anno cruciale di questo processo fu il 1943, quando la penisola divenne uno dei più cruenti teatri di guerra e le città italiane furono sottoposte a pesanti bombardamenti, che aggravarono la crisi complessiva del sistema economico con una rapidissima contrazione degli investimenti e della produzione industriale, che già era emersa nel 1942: nel 1945 la produzione manifatturiera risultò ridotta a meno di un terzo rispetto a quella del 1938; quella agricola a circa due terzi. Ad accentuare il fenomeno concorse inoltre, insieme con la diminuzione degli investimenti, l’estrema rarefazione delle materie prime, di cui l’Italia era largamente debitrice dall’estero e soprattutto, dopo la stipulazione dell’Asse, dalla sola Germania.

La dimensione del collasso che stava travolgendo l’Italia e che aveva alterato profondamente le condizioni materiali di esistenza della popolazione emergeva con forza innanzitutto dai drammatici rendiconti dei testimoni. Per rendere effettivo conto del dramma della popolazione italiana può valere la pena riportare, tra le tante che si sarebbero potute scegliere, una delle pagine più crude di La pelle di Curzio Malaparte, testimone diretto del degrado morale e civile della Napoli occupata dalle forze armate alleate: «Se comprare un soldato negro al ‘mercato volante’ per poche ore costava solo poche decine di dollari, comprarlo per un mese, per due mesi, costava caro, dai trecento ai mille dollari e anche più. Un negro americano era una miniera d’oro […]. Il padrone di un negro trattava il suo schiavo come un ospite caro: gli offriva da bere a da mangiare lo gonfiava di vino e di frittelle, lo faceva ballare con le proprie figlie al suono di un vecchio grammofono, lo faceva dormire nel proprio letto, insieme a tutta la sua famiglia, maschi e femmine, in quell’immenso letto che occupa gran parte di ogni ‘basso’ napoletano. E il negro, ogni sera, tornava recando in dono zucchero, sigarette, spam, bacon, farina bianca, maglie, calze, sciarpe, uniformi, coperte, cappotti e montagne di caramelle […]. Dopo qualche giorno, il fortunato negro, divenuto lo schiavo di quella povera e fortunata famiglia napoletana, si fidanzava con una delle figlie del suo padrone, e ogni sera tornava recando in dono alla fidanzata casse di corned beef, sacchi di zucchero e di farina, […] che egli sottraeva ai magazzini militari e che il padre e i fratelli della sua fidanzata vendevano ai trafficanti del mercato nero» (1950, pp. 34-35).

Un quadro terribile dunque, che confermava però quello che sulla ‘capitale del Sud’ aveva scritto all’inizio della guerra Vittorio Ronchi, direttore generale degli approvvigionamenti, segnalando la grande miseria della città, priva dei generi di prima necessità e stretta tra l’impennata dei prezzi e il declino produttivo dell’agricoltura locale (cfr. Ronchi 1977).

Lo stesso dramma riemerge prepotente dalle pagine di uno dei più grandi affreschi letterari sull’Italia in guerra, La storia (1974) uscito dalla penna di Elsa Morante. Nella Roma occupata dai tedeschi, ma anche in quella liberata, procurarsi il cibo è la principale attività di Ida, la maestra protagonista del romanzo che impiega la maggior parte del suo tempo a caccia di vettovaglie dopo che le razioni della tessera annonaria sono diventate irrisorie; e nello stesso tempo va in cerca di lezioni private, accontentandosi per pagamento, di una busta di latte in polvere, o di un barattolo di conserva. Le sue giornate di ‘cacciatrice’ la riducono a uno stato di lotta primitiva e la distraggono da qualsiasi altra preoccupazione; una caccia continua che trova il suo acme nell’episodio del furto dell’uovo, trovato per caso in un giardino: un’esperienza esaltante, che non lascia nessuno strascico etico negativo, nessun ripensamento, anzi apre la strada alla trasformazione di Ida da cacciatrice in ladra. Morante e Malaparte, con toni diversi e diverse intenzioni culturali e civili, dipingono la stessa tragedia collettiva, nella quale la mancanza di cibo gioca un ruolo decisivo perché rappresenta la soglia estrema a cui la lotta per la sopravvivenza era giunta nell’Italia in guerra e la cifra emblematica di quella dissoluzione dello Stato e della nazione che Salvatore Satta chiamò la morte della patria.

«La morte della patria – scriveva – è certamente l’avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita dell’individuo. Come naufrago che la tempesta ha gettato in un’isola deserta, nella notte profonda che cala lentamente sulla sua solitudine egli sente infrangersi ad uno ad uno i legami che lo avvincono alla vita, e un problema pauroso, che la presenza viva e operante (anche se male operante) della patria gli impediva di sentire, sorge e giganteggia tra le rovine: il problema dell’esistenza» (De profundis 1948, 2003, pp. 16-17). E il problema dell’esistenza si ridusse in quegli anni terribili per milioni di italiani, prima ancora che sfuggire ai bombardamenti e alle violenze, a una continua e disperata lotta per il cibo.

Già l’incremento tra il 1942 e il 1943 dello scarto tra consumi effettivi e fabbisogno fisiologico, da un lato – dal 62,6 al 75% facendo una media tra i diversi livelli di reddito delle unità di consumo –, e, dall’altro, l’aumento delle spese alimentari nella ripartizione del reddito delle famiglie urbane, calcolati da Luzzatto Fegiz (1948) segnalavano con forza il salto di qualità nel peggioramento delle condizioni di vita della popolazione urbana. Sono dati che chiamano in causa termini come denutrizione e/o malnutrizione di massa e che comunemente siamo abituati oggi a utilizzare per i Paesi poveri del Terzo mondo, perché, come sempre avviene in questi casi, la caduta dell’apporto calorico è combinata con un impoverimento qualitativo della dieta per la rarefazione delle proteine animali, dei grassi e degli zuccheri, che ha riguardato omogeneamente tutto il territorio nazionale. Un fenomeno analogo riguardò la dieta dei soldati, che non raggiunse mai la configurazione qualitativa e quantitativa prevista dai fisiologi e stabilita dalle norme militari.

L’entusiasmo con cui gli italiani accolsero gli Alleati che risalivano la penisola non affondava le sue radici, se non per una ristretta minoranza, in una adesione convinta alle ragioni dell’antifascismo e della democrazia, quanto piuttosto nella consapevolezza che solo gli Stati Uniti avrebbero potuto garantire la fine di questo collasso alimentare e di questa massacrante lotta tra poveri per il cibo.

Come scrissero gli estensori di una inchiesta governativa sui consumi alimentari nelle convivenze assistite dall’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) tra il 1945 e il 1946, «tutta la vita del nostro paese, dopo la tragica condanna della guerra, dipende dal volume […] dei beni forniti in via assistenziale per garantire una ‘vita normale’ anche se a livelli molto bassi» (Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l’UNRRA 1947, p. 3). Il livello energetico dei due milioni di razioni alimentari distribuite prevalentemente a bambini fino a 15 anni, a gestanti e giovani madri nell’Italia liberata, non raggiungeva le 2000 calorie medie nell’Italia presa nel suo complesso, e nel Sud neanche le 1800: gli aiuti in sostanza si erano concentrati sul ripristino della disponibilità minima di carboidrati e su di un ritorno a una alimentazione vegetariana meno squilibrata che nell’ultimo biennio della guerra.

Siamo di fronte a un fenomeno eccezionale, dunque, che ha ben pochi riscontri con gli altri Paesi belligeranti – la dimensione calorica della razione annonaria tedesca, per fare un solo esempio, rimase il doppio di quella italiana – ma anche rispetto alle performance realizzate nel campo alimentare dall’Italia durante la Grande guerra. Di fronte alla guerra l’ ‘Italietta’ liberale si dimostrò molto più capace di tenere in equilibrio ‘burro e cannoni’, cioè lo sforzo bellico con l’approvvigionamento del ‘fronte interno’, di quanto non fece il fascismo, che aveva fatto della guerra il fulcro della sua ideologia e del disprezzo per l’Italia prebellica, irresoluta e imbelle, un elemento chiave, come si è detto, della sua propaganda.

Anche se non è questa la sede per un’analisi dettagliata delle politiche annonarie e dei conflitti per il cibo durante la Grande guerra, vale qui la pena di sottolineare come il primo conflitto mondiale, a differenza del secondo, non abbia segnato nessun arretramento di rilievo dell’alimentazione italiana, nemmeno per le regioni più povere del Sud. Le cause di questo fenomeno furono molteplici e riguardarono la minore intensità distruttiva della Prima guerra mondiale rispetto alla Seconda; l’incremento delle potenzialità produttive dei Paesi belligeranti, Italia compresa, trainato dalla crescita della grande industria e dall’accelerazione dello sviluppo manifatturiero, ma che aveva riguardato anche l’agricoltura; e infine, la sostanziale tenuta delle politiche annonarie e dei controlli dei poteri pubblici sull’approvvigionamento delle truppe e delle popolazioni civili, pur in un quadro di difficoltà estreme.

Nonostante l’Italia fosse sempre stata in questo campo il fanalino di coda tra gli Stati alleati contro gli imperi centrali, sia dal punto di vista dell’apporto calorico della dieta dei soldati – inferiore di circa 500 calorie giornaliere rispetto alla Francia e alla Gran Bretagna, come hanno messo in luce gli studi di Maria Concetta Dentoni (Dentoni 1995) –, sia da quello dell’approvvigionamento alimentare ai civili, testimoniato dal continuo susseguirsi di rivolte per il pane, complessivamente le politiche annonarie dello Stato e soprattutto delle amministrazioni locali si rivelarono in grado di sostenere il Paese in guerra.

Una ricerca sui consumi in tempo di guerra di Mario Balestrieri (I consumi alimentari della popolazione italiana dal 1910 al 1921, 1924), allievo di Corrado Gini e professore di statistica a Padova, metteva in luce, al di là di una modesta contrazione delle disponibilità alimentari (−2,7% tra il quinquennio prebellico e quello del conflitto), la stabilità complessiva del valore calorico della dieta rispetto all’anteguerra, nonostante la fortissima spinta inflattiva causata dalla guerra.

Questi andamenti complessivi non risultano inficiati dalla circostanza evidenziata dall’indagine di una marcata sostituzione nelle grandi città dei consumi di carni vaccine fresche con le carni ovine e soprattutto equine, che conobbero una crescita esponenziale, insieme a quelle congelate: in sostanza, la guerra non aveva prodotto alterazioni significative a un quadro alimentare che restava sbilanciato per lo scarso apporto di proteine animali e di grassi. Anzi se nel 1917 il ‘fronte interno’ delle grandi città, soprattutto meridionali, raggiunse il picco massimo di rarefazione delle carni bovine e suine fresche e distribuzioni di cibo sempre più irregolari, al fronte invece milioni di giovani contadini in divisa conobbero un incremento delle calorie giornaliere a disposizione che per la prima volta li avvicinava ai loro commilitoni inglesi e francesi.

In ogni caso, anche il dibattito che si aprì negli anni cruciali della guerra tra medici, scienziati, operatori sociali e dirigenti politici sull’attitudine degli italiani a cercare di conservare il consumi di generi alimentari non di prima necessità – dal caffè, al vino, al tabacco – segnalava che la guerra non aveva interrotto la spinta anche delle classi meno abbienti all’arricchimento dei consumi che si era manifestata per la prima volta negli anni del decollo industriale.

Il confronto con la Seconda guerra mondiale non potrebbe quindi essere più impietoso, e consente di misurare appieno il fallimento del fascismo, che aveva fatto dell’autosufficienza alimentare e del benessere della popolazione, fin dai tempi della ‘battaglia del grano’, uno dei cardini della sua strategia politica e della sua mitologia ideologica: la spada non era riuscita a difendere l’aratro che non era stato più in grado di tracciare nessun solco, per parafrasare uno dei più noti slogan del regime. La sconfitta militare era stata uno dei due volti del crollo del regime: l’altro era stato la progressiva incapacità di garantire le basi alimentari della riproduzione sociale.

Una sofferta rinascita

Da questo abisso il Paese doveva ripartire all’indomani del 25 aprile 1945. Ma questo ‘nuovo inizio’, dagli esiti miracolistici, come l’abbiamo definito, ebbe un avvio molto stentato e la ricostruzione dal punto di vista del fisiologico accesso al cibo si rivelò un’operazione molto più complessa e difficile di quella riguardante l’apparato produttivo e le infrastrutture, perché il collasso alimentare subito dalla popolazione era stato molto più grave di quanto erano state le distruzioni, anch’esse gravissime, delle fabbriche, dei trasporti e delle abitazioni.

Come avevano segnalato i funzionari governativi che sovraintendevano alle attività dell’UNRRA nell’immediato dopoguerra, il ritorno, accertato da numerose fonti, a una dieta di circa 2000 calorie giornaliere era debitore soprattutto dello sforzo assistenziale, immane per molti aspetti, messo in opera dallo Stato e da numerose strutture caritative ecclesiastiche – basti pensare al POA (Pontificia Opera di Assistenza) e ai suoi ‘refettori del Papa’ – che distribuirono milioni di pasti a larghi strati della popolazione non ancora in grado di fare fronte autonomamente ai bisogni primari, perché i loro redditi, spesso falcidiati dalle distruzioni subite, erano anche colpiti dall’inflazione e dalla disoccupazione.

Al di là della modestia delle condizioni alimentari raggiunte e della somma di inefficienze e difficoltà che punteggiarono l’opera di assistenza, si trattava comunque di un notevole successo, perché era stata interrotta la spirale della malnutrizione e della denutrizione ed era cominciata una faticosa risalita almeno verso gli standard alimentari prebellici. Tale successo andava ascritto soprattutto all’azione dell’Alto commissariato per l’alimentazione. Istituito nel 1933, aveva subito continue modificazioni negli anni successivi, in particolare da parte del governo Badoglio e infine dal primo governo De Gasperi, che ne aveva ridefinito finalità e strumenti operativi, mettendolo alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Attraverso la SEPRAL (Sezione Provinciale dell’Alimentazione) e l’ECA (Ente Comunale di Assistenza), rispettivamente organismi provinciali e comunali, lo Stato si impegnò a riorganizzare l’approvvigionamento delle derrate alimentari e la distribuzione degli aiuti, mentre venivano rimosse le vecchie bardature corporative e autarchiche e l’economia italiana veniva reimmessa nel mercato internazionale. Certo, si trattava di una mera politica assistenziale che nulla aveva a che vedere né con un progetto di welfare come quello che negli stessi anni si stava affermando in Gran Bretagna, sotto la spinta del piano Beverdige, né con quello, assai più modesto, della Francia; una politica assistenziale, tra l’altro, che dipendeva in larga misura dagli aiuti statunitensi.

Mentre la guerra era ancora in corso gli Stati Uniti con l’UNRRA prima e poi dal 1947 con l’ERP (European Recovery Program) misero a disposizione dell’Italia, come di altri Paesi europei, centinaia di milioni di dollari per l’assistenza alimentare. In particolare, in Italia, tra il 1945 e il 1947, l’UNRRA distribuì in aiuti alimentari oltre 400 milioni di dollari (oltre 8 dollari pro capite), che collocano il nostro Paese tra quelli che assorbirono la quota più elevata di erogazioni, preceduto soltanto dalla Cina e dalla Polonia. Dopo lo scioglimento dell’UNRRA, la politica degli aiuti venne attribuita all’ERP, che, seppur progettata con finalità diverse dall’assistenza, nei suoi primi anni di vita dedicò ancora il 50% delle sue risorse per l’emergenza alimentare delle popolazioni europee, tra le quali l’Italia occupava una posizione di assoluto rilievo: un’attività estremamente incisiva se si pensa che, secondo calcoli molto attendibili, i fondi del Piano Marshall riuscirono a garantire oltre il 20% delle calorie medie giornaliere per abitante nell’Europa postbellica.

Queste politiche di intervento, che oggi potremmo definire umanitario, si combinarono con altri aiuti economici che contribuirono sia al rilancio delle attività produttive, sia a sostenere una bilancia alimentare che aveva invertito il suo segno rispetto all’epoca fascista, tornando squilibrata sul versante delle importazioni, interamente rivolte a sostenere i consumi interni. Vale qui la pena di sottolineare, per inciso, che la dipendenza alimentare dagli aiuti americani, fondamentale per incrementare il valore energetico della dieta quotidiana della popolazione, ebbe anche l’effetto di mettere in contatto gli italiani con nuovi cibi – dalla Coca Cola, ai crackers, alle gomme da masticare, alla carne in scatola, per non citare che i più noti – che non sarebbero mai più usciti dalle loro abitudini alimentari.

Il ruolo degli aiuti americani fu cosi rilevante ed evidente agli occhi degli italiani, che fu decisivo per consolidare il consenso elettorale verso i partiti cosiddetti filoatlantici, in particolare la Democrazia cristiana, che si sforzò di accreditarsi presso l’opinione pubblica come garante di questo fondamentale flusso di aiuti proveniente dagli Stati Uniti. Come recitavano alcuni manifesti elettorali del 1948, Alcide De Gasperi si presentava come il tramite attraverso il quale sarebbe giunta dagli Stati Uniti quella farina indispensabile per fare tornare sulle tavole degli italiani la tanto amata pastasciutta: altro che i discorsi di Palmiro Togliatti! Ma nonostante la trionfale vittoria elettorale del 18 aprile 1948, la DC e i suoi alleati dovettero constatare ben presto che mantenere quella promessa implicava politiche di sviluppo economico e sociale molto più impegnative di quelle volte a garantire il flusso degli aiuti americani: al nuovo governo centrista non bastava aderire al Patto atlantico e fare dell’anticomunismo la cifra ideologica della propria identità politica per migliorare la dieta alimentare degli italiani e con essa le loro condizioni di vita.

I risultati dell’Inchiesta sulla miseria in Italia promossa nell’ottobre 1951 dal Parlamento italiano, sotto la guida di un comitato presieduto da Ezio Vigorelli, non lasciava dubbi al proposito. Dall’indagine a tappeto su tutto il territorio nazionale emergeva un Paese che sembrava essere precipitato nuovamente nel suo passato più fosco, quel passato che altre impegnative inchieste parlamentari, a partire da quella Jacini, avevano denunciato già negli anni Settanta dell’Ottocento: il 23, 4% delle famiglie, cioè 12 milioni circa di italiani, viveva in condizioni misere o disagiate, cioè in condizioni di povertà assoluta o relativa. Traducendo questa condizione in elementi concreti, ciò significava vivere in abitazioni con oltre quattro persone per stanza, o in baracche, cantine e grotte, non mangiare mai o quasi mai carne, vino e zucchero, camminare scalzi o con calzature miserrime, avere un grado di istruzione minimo.

Alla luce di questi dati la media nazionale delle calorie, che nel 1950 superava di poco le 2400, segnalava drammaticamente quanto estese fossero ancora le aree sociali (e vedremo fra poco, territoriali) dove quella soglia rappresentava ancora un miraggio e quanti milioni di italiani fossero ancora ancorati alle condizioni di vita ereditate dalla guerra. In ogni caso, quella significativa percentuale di famiglie povere doveva impiegare il 62% del proprio reddito per arrivare a una dieta certamente inferiore a quel livello: una cifra esorbitante, che lasciava ben poche risorse oltre il soddisfacimento dei bisogni primari. Infatti, quel 62% corrispondeva a 574 lire al giorno, quota parte maggioritaria di una spesa complessiva di poco più di 920 lire al giorno, da cui derivava una spesa complessiva media di 27.623 lire al mese. Si tratta però della punta dell’iceberg di una condizione complessiva di redditi pro capite molto bassi, che costringevano tutte le famiglie italiane a impiegare quasi la metà delle risorse economiche per soddisfare i bisogni alimentari. In quegli anni infatti i redditi italiani restavano inferiori del 35% rispetto a quelli belgi e del 40% rispetto a quelli francesi, per non parlare di quelli tedeschi, più che doppi dei nostri, nonostante la Germania fosse stato il Paese più martoriato dalla guerra. Ma quel 62% era anch’esso un valore medio, e quindi spia del fatto che molte di quelle famiglie erano costrette a investire ben oltre quella cifra per non riuscire comunque a superare una condizione di effettiva denutrizione.

Questa circostanza è confermata dalla prima indagine dell’Istituto Doxa – la prima azienda di ricerche di mercato italiana, fondata nel 1946 da Luzzatto Fegiz – condotta nel 1952 sui consumi di 215 famiglie milanesi, dalla quale emergeva che quelle censite come povere erano costrette a dedicare all’alimentazione oltre il 65% del loro reddito per raggiungere un apporto calorico che non arrivava alle 2200 calorie giornaliere, soprattutto se avevano un numero di figli superiore a tre. Dall’inchiesta emergeva inoltre quanto la morfologia complessiva dell’alimentazione italiana, seppur analizzata dall’osservatorio del più estremo degrado sociale, fosse rimasta sostanzialmente identica a quella del passato remoto, con un primato assoluto di carboidrati, apporti proteici modestissimi e grassi molto scarsi. Le differenze caloriche, se si escludono ovviamente le élites che godevano di una dieta ottimale, dipendevano quasi esclusivamente dalla possibilità di accedere stabilmente a quelle componenti energetiche, cioè a un consumo di pasta e di pane in grado di garantire la sopravvivenza: bastava che in una famiglia si rompesse il precario equilibro tra numero dei figli, livelli occupazionali, condizione di salute dei suoi membri, solidarietà esterne, familiari e di gruppo, perché la dieta si impoverisse immediatamente, facendo riemergere lo spettro della denutrizione.

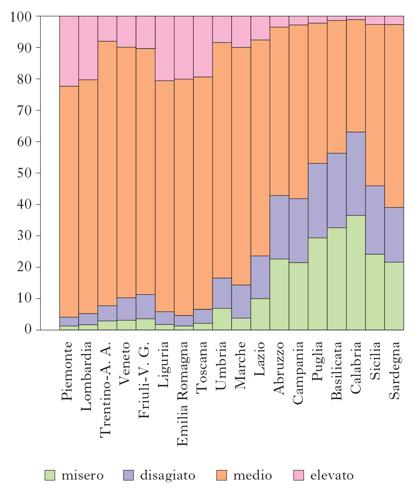

Un quadro sociale del tutto identico emergeva dai dati che il sociologo-scrittore Danilo Dolci cominciò a raccogliere nel 1951 per la sua fondamentale indagine condotta nei quartieri poveri di Palermo, che sarebbe poi stata pubblicata nel 1956. La differenza stava nello straordinario pathos descrittivo di cui Dolci riempiva i volti e le voci, trasformando i dati in storie: ai margini del centro cittadino viveva un’umanità dolente, senza lavoro stabile, che sopravviveva combinando aiuti domestici, assistenza pubblica, attività illegali, piccoli traffici, prostituzione e una economia di raccolta nei campi intorno alla città fatta di lumache, rane e anguille, verdure ed erbe selvatiche, legname. In quella miseria non c’era spazio per nulla: per una esistenza dignitosa, per l’amore, per la vita sociale, per l’azione collettiva. La Relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria in Italia (1951-54) metteva in luce un altro aspetto problematico della condizione sociale delle famiglie povere, che riguardava il peso delle fratture territoriali nella definizione della geografia di questo fenomeno (Camera dei deputati 1953-58). Come si evince chiaramente dalla figura 2, la povertà era infatti concentrata nel Meridione, in regioni come la Calabria, la Basilicata e la Puglia dove viveva più del 50% delle famiglie misere e disagiate, che erano invece pressoché assenti nelle regioni del triangolo industriale o in Emilia Romagna e in Toscana.

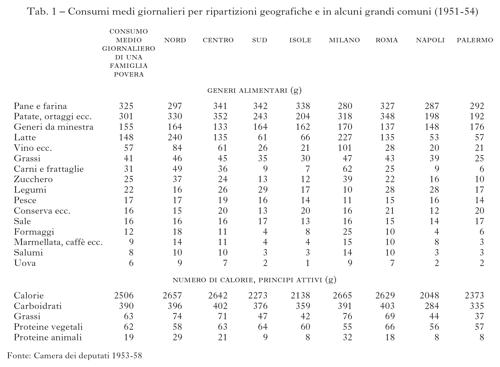

La profondità di questa frattura tra due Italie emergeva emblematicamente dai dati sulla configurazione della dieta quotidiana delle stesse famiglie povere. Dal punto di vista generale delle calorie la differenza tra l’Italia settentrionale e quella meridionale e insulare era di oltre 450: 2657 contro 2205. Se dal dato complessivo ci si addentra nelle grandi città le differenze aumentano, perché lo scarto tra Milano e Napoli era ancora più ampio: 2655 contro 2048. Se invece si analizza la composizione qualitativa della dieta il quadro si aggrava ulteriormente: delle 869.000 famiglie (7,5% della popolazione) che avevano consumi nulli, scarsissimi o scarsi di zucchero, vino e carne, ben 469.000 vivevano nelle regioni meridionali e 275.000 nelle Isole, a fronte delle sole 56.000 che vivevano nell’Italia settentrionale. Proseguendo in questa disamina emerge che, se tra tutte le famiglie disagiate la media calorica delle proteine animali assorbite quotidianamente era pari a 19 g e quella dei grassi a 63 g, le famiglie meridionali e insulari assumevano in media solo 8-9 g di proteine e 44 g di grassi, mentre quelle settentrionali rispettivamente 29 g e 7 g: pur nel quadro di un’alimentazione costituita in gran parte di pane, di ‘generi da minestra’, di legumi secchi e di frattaglie, si trattava di uno scarto notevolissimo che scaturiva da un consumo di carni, latte, formaggi, persino ortaggi differenziato (tab. 1) in maniera consistente.

Infatti, quella spesa mensile media di 27.628 lire, di cui prima abbiamo parlato, era la risultante di una spesa delle famiglie delle regioni settentrionali di oltre 30.000 lire – spiccavano le famiglie povere di Milano con 32.522 –, di quelle meridionali di poco più di 20.000 lire e di quelle insulari che non raggiungevano nemmeno le 18.500 lire, con la punta estrema di Palermo con solo 18.019.

Ma ciò che ulteriormente sorprende dei risultati dell’inchiesta era la circostanza che questa differenziazione regionale dipendesse anche dalla distribuzione dell’assistenza pubblica, che si concentrava nel Nord ed era invece assolutamente latitante nelle regioni meridionali: il Mezzogiorno non era solo più povero, ma era anche abbandonato dallo Stato (fig. 3).

D’altronde queste differenziazioni, persino all’interno dell’universo stesso della povertà, affondavano le loro radici in ben altre fratture e dicotomie, che riguardavano non solo i redditi pro capite complessivi ma anche la loro composizione. Stando infatti alle elaborazioni statistiche di Guglielmo Tagliacarne (Variazioni territoriali dello stato economico fra il 1938 e il 1952 in Italia e in altri paesi: concentramento o perequazione?, 1954), il reddito pro capite della Lombardia o della Valle d’Aosta era il triplo di quello della Calabria o della Lucania; mentre la Lombardia concorreva al reddito privato italiano per il 23,4% e il Piemonte per l’11,1, la Sardegna solo per l’1,69, e la Basilicata per lo 0,7. Soprattutto, quello delle regioni settentrionali derivava in gran parte dall’industria, dal commercio e dai servizi, mentre quello delle regioni meridionali dipendeva ancora prevalentemente dall’agricoltura e dalla pesca. Erano questi i termini della ‘questione meridionale’ ereditati dalla Repubblica: un Sud, povero e affamato, privo dei livelli essenziali di assistenza pubblica, ancorato a una economia agricola, gravato da una enorme sottoccupazione e da ritardi tecnologici ed economici cumulatisi nel tempo. Questa parte d’Italia aveva a disposizione una sola opportunità per sfuggire alla miseria: tornare a gonfiare, dopo vent’anni di politiche nazionali restrittive, nel nuovo quadro della liberalizzazione dei mercati, i flussi migratori che proprio in quegli anni ebbero una straordinaria impennata, soprattutto verso l’Europa continentale.

L’inchiesta metteva in luce, dunque, uno scenario sociale gravissimo, dagli effetti molteplici sul sistema-Paese nel suo complesso. Come segnalava la Relazione conclusiva della Commissione parlamentare, con redditi globali e pro capite così modesti e con un’enorme sacca di povertà che riguardava una fetta cospicua della forza-lavoro attiva, era difficile ipotizzare «uno sviluppo espansivo»: in sostanza mancavano le forze «per improvvisare miracoli di trasformazione».

Il cambiamento alimentare nella società dei consumi

Nel 1982 l’editore milanese Franco Angeli pubblicava tre ponderosi volumi dedicati a La povertà in Italia, nei quali venivano presentati i risultati di un’indagine sul tema guidata dal sociologo Giovanni Sarpellon, nel quadro di un progetto europeo finalizzato a una lotta sistematica contro la miseria nell’Europa comunitaria.

Questa indagine era stata promossa dalla CEE (Comunità Economica Europea), per valutare soprattutto l’impatto sociale della crisi economica esplosa tra il 1974 e il 1975, che aveva posto fine al più lungo e intenso ciclo di sviluppo della storia dell’Occidente e colpito duramente i redditi e le condizioni di vita della popolazione meno abbiente. Gli shock petroliferi del 1974 e del 1979 avevano infranto il mito kennediano dello sviluppo come antidoto contro la povertà: la marea che cresce – per parafrasare il famoso motto del presidente statunitense – non faceva alzare tutte le barche neanche in una fase di sviluppo; quando questa veniva meno emergeva con ancora maggior stridente evidenza, non solo, come notava Sarpellon, che molte barche andavano a fondo sovrastate dalle acque, ma soprattutto che molti non avevano la barca con cui prendere l’onda della crescita o galleggiare nel riflusso.

Lo sviluppo capitalistico si confermava dunque come un modello di sviluppo diseguale, che le crisi enfatizzavano, all’interno del quale la povertà si riproduceva costantemente, seppur mai uguale a se stessa. Nella fase conclusiva del 20° sec., per lo meno nell’Occidente, la povertà da ‘assoluta’, cioè legata al mancato accesso ai prodotti primari, era diventata ‘relativa’, cioè espressione dello scarto crescente tra standard di consumi ritenuti oramai indispensabili – beni di consumi durevoli, cultura e spettacoli, mobilità territoriale, welfare – e i redditi reali di segmenti più o meno grandi della popolazione. «Povertà – si leggeva nella premessa – non significa[va] più ‘sopravvivenza’, in senso fisico; essa si riferi[va] a inclusione, partecipazione, accettazione dei processi sociali» (G. Sarpellon, La povertà in Italia. La sintesi della grande inchiesta CEE, 1983, p. 10 e seg.), servendosi del concetto, complesso e variabile al tempo stesso, di «socialmente necessario». La povertà si misurava a partire da questo paradigma analitico dinamico, che consentiva di scoprirne la presenza anche nelle cosiddette società opulente, perché anche in esse si riproducevano costantemente nuove povertà, legate ai meccanismi dell’emarginazione e dell’esclusione.

In quel periodo del secolo scorso l’Italia rientrava appieno titolo in questo nuovo modello di sviluppo economico e sociale, nel quale la povertà assoluta, che si misurava attraverso standard fissi di consumi essenziali alla riproduzione biologica, era di fatto scomparsa, mentre si erano generati tutti i meccanismi propulsivi di quella relativa, legati all’esclusione, non solo dall’accesso al benessere economico, ma soprattutto dalla cittadinanza sociale. L’inchiesta di Sarpellon, infatti, si soffermava sulla inadeguatezza della previdenza sociale, su condizioni di salute accettabili non pienamente garantite, sull’accesso all’istruzione ancora negato a molti ragazzi e ragazze delle regioni più disagiate, sulle marginalità presenti nel mercato del lavoro, sull’emigrazione, ma tralasciava completamente i consumi alimentari, che non costituivano più un osservatorio privilegiato per misurare la povertà, essendo ormai pienamente soddisfatti.

L’Italia ormai appariva un Paese ‘sazio’, che cominciava a soffrire di tutte le conseguenze negative di una dieta ricca e abbondante: malattie cardiocircolatorie, cardiovascolari, endocrine, nutrizionali e metaboliche. Come ha scritto Massimo Montanari, la frugalità riemergeva non come paradigma della povertà, ma come scelta consapevole per sfuggire agli «eccessi e [ai] veleni della modernità» (1992, p. 236).

L’Italia, dunque, contravvenendo alle previsioni degli inquirenti che abbiamo citato, aveva trovato le ‘forze’ per un grande balzo di sviluppo e modernizzazione, seppur denso di nodi irrisolti e di contraddizioni: un balzo sorprendente per rapidità, intensità e durata, ma anche per profondità culturale. Infatti la lotta per il cibo e la paura della fame che ancora condizionavano la vita degli italiani agli inizi degli anni Cinquanta non solo erano state sostituite da un’epoca di benessere alimentare, ma quel passato spaventoso era ormai talmente distante nella psicologia collettiva da essere mitizzato come un ‘mondo perduto’, fatto di sapori, odori e piatti da evocare e riprodurre in migliaia di sagre, rubriche giornalistiche, trasmissioni televisive e ricettari, ma ormai separato dal suo effettivo retroterra storico, strettamente connesso con la povertà.

Gli indicatori di questo processo, che evidenziavano soprattutto la dimensione di questa discontinuità con il passato, erano essenzialmente tre. Il primo riguardava la crescita dei consumi delle famiglie che negli anni del miracolo economico si attestò su un incremento medio annuo superiore al 5%, raggiungendo tassi mai conosciuti nella storia italiana, per decrescere nel quarantennio successivo a un valore medio di poco inferiore al 2% – in linea, come nel ventennio precedente, con l’andamento complessivo del reddito nazionale: un lungo ciclo, distinto in due fasi, ma sostanzialmente omogeneo, proprio di una evoluta società dei consumi, nel quale il combinato disposto di una evoluzione positiva dei consumi alimentari e di costante riduzione del loro peso nella spesa delle famiglie – anche se si verificarono alterazioni significative della loro struttura e tipologia – rimase un tratto costante e irreversibile.

Come negli altri Paesi industrializzati, anche in Italia la caduta della curva di Engel, inversamente proporzionale alla crescita complessiva dei consumi familiari, segnalava il ritmo del processo di sviluppo e modernizzazione della società italiana: come si è già notato, il 20% sul totale della spesa, raggiunto agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso e rimasto stabile nei primi anni del 21°, era il risultato di una lunga evoluzione, che, come abbiamo visto, era partita da una soglia pari a poco meno del 50% nell’Italia della Ricostruzione, ereditata pressoché intatta dal periodo tra le due guerre, e discesa al 35 circa dei primi anni Settanta, per ridursi fino a 1/5 dei bilanci familiari negli anni Ottanta. Infine, questi due processi si intrecciarono con una radicale trasformazione della bilancia alimentare, laddove si verificò una crescita esponenziale delle importazioni di carne, in sostituzione di quelle tradizionali di cereali, che rimasero invece stazionarie.

Soffermandoci sul primo di questi vettori, va sottolineato che nel 1952, proprio quando la commissione parlamentare svolgeva l’inchiesta sulla miseria, prendeva forma una crescita significativa dei consumi, tra cui quelli alimentari, dai caratteri del tutto nuovi: essa infatti rapidamente superò i connotati di un mero ritorno all’anteguerra o di un breve ciclo di prosperità, per assumere quelli del tutto inusuali di un’ascesa intensa e senza fine, che non si fermò neanche quando l’intenso ciclo di sviluppo del dopoguerra si arrestò bruscamente alla metà degli anni Settanta e, soprattutto, quando l’Europa entrò in un’altra fase storica caratterizzata da basso sviluppo e da alta disoccupazione strutturale. Tra il 1951 e il 1970 i consumi alimentari crebbero di due volte e mezzo, pur rappresentando il fanalino di coda di questo processo, perché quelli relativi ai trasporti e alla comunicazione crebbero di sei volte e quelli per i servizi per la casa di tre. Nel decennio successivo si verificò un rallentamento significativo del processo per gli effetti sui redditi delle famiglie della crisi e soprattutto dell’inflazione, che quadruplicò i prezzi al consumo, tornato ai livelli precedenti solo a ridosso degli anni Novanta.

Parallelamente alla discesa dei prezzi ripartirono i consumi, che seguirono un incremento molto significativo fino alla grande depressione esplosa nel 2008. Infatti, secondo il più recente sommario delle statistiche storiche diffuso dall’ISTAT nel 2012, che ricalcolava in euro l’evoluzione della spesa media mensile per i consumi familiari, tra il 1980 e il 2009, i consumi alimentari crebbero da 139,43 a 461,06, triplicando in un trentennio, per poi iniziare una discesa significativa.

Come emerge chiaramente dalla tabella 2, tra il 1951 e il 1983 si verificò non solo un aumento sensibile delle quantità di alimenti assorbiti dai consumi delle famiglie, ma anche una trasformazione molto evidente della qualità della dieta: la stabilizzazione del consumo di cereali – dietro cui si stagliava la progressiva affermazione della pasta secca come cibo nazionale presente quotidianamente sulla mensa degli italiani, segnalato anche dallo sviluppo del consumo di pomodoro – si combinava a una crescita esponenziale dei consumi di carne non solo bovina, ma anche suina e soprattutto avicola , di ortaggi, di latte, di zucchero, di olio d’oliva e di semi, di pesci freschi e conservati. Contemporaneamente scompare il granturco, che aveva plasmato l’alimentazione dei contadini padani fino alla Grande guerra, ma che aveva costituito un alimento basilare anche nelle diete rurali dell’Italia centrale; mentre si ridimensiona la presenza del lardo e dello strutto, grassi poveri per eccellenza, dei legumi secchi, delle patate e del riso. Inoltre, compaiono nuovi cibi, prima sostanzialmente assenti, come la birra e l’olio di semi.

Ne risultava un intreccio tra una dieta europea ad alto tasso di proteine animali e una di stampo ‘mediterraneo’ con la pasta, la frutta e le verdure, di cui eravamo tra i principali produttori a livello europeo e, per quel che riguarda la pasta, i primi a livello mondiale; una combinazione per molti aspetti unica nel panorama continentale che fu in grado di far fare al profilo calorico dell’alimentazione italiana un salto in avanti del tutto significativo: dalle 2350 calorie circa dei primi anni Cinquanta alle 3000 della fine degli anni Sessanta, fino alle 3200 del decennio successivo, che rimase un picco ineguagliato successivamente.

Negli anni Ottanta il quadro subisce un mutamento significativo: i consumatori italiani da neofiti abitatori della società dei consumi alla ricerca dell’abbondanza, diventano maturi, orientandosi maggiormente verso la qualità, la varietà e i cibi meno grassi. Si verificò così una progressiva riduzione dei consumi di frumento, di vino, di zucchero e una stabilizzazione dei consumi di carne, a fronte di un incremento ulteriore di quelli di frutta e verdura.

«I consumi alimentari – ha scritto Domenico Cersosimo – nel corso del [l’ultimo] quarantennio sperimentano un incremento di un terzo in termini reali: una crescita notevole se si considera che il grande balzo della spesa alimentare fosse già avvenuto negli anni Cinquanta e Sessanta e che nei primi anni Settanta i livelli erano ormai prossimi a quelli di saturazione quantitativa. Per effetto delle diverse elasticità della spesa alimentare rispetto al reddito – i beni necessari crescono meno che proporzionalmente all’aumentare del reddito, di contro la dinamica dei beni non strettamente necessari, definiti beni ‘superiori’, mostrano una maggiore reattività alla crescita del reddito – alcuni consumi (pesce, bevande, frutta e verdura) accrescono la loro importanza relativa nella dieta delle famiglie mentre altri subiscono un ridimensionamento (pane, cereali, latte, formaggi, uova).

I consumi di carne e salumi, dopo una fase di forte espansione nel primo ventennio postbellico, negli anni Settanta registrano una stasi, per poi perdere peso dal decennio successivo in poi anche per effetto della rivalutazione di modelli alimentari legati alla dieta mediterranea» (I consumi alimentari, 2011, p. 12).

Si tratta complessivamente di una trasformazione considerevole, la cui intensità si può misurare servendoci di altri due fondamentali parametri: l’incremento dell’altezza media e l’aumento della speranza di vita, oltre che della vita media. Se il dato complessivo della crescita della statura dei maschi e delle femmine tra il 1950 e il 2005 seguiva i trend generali con un crescita dell’1,06% a decade, il dato caratterizzante era costituito dalla riduzione progressiva degli individui sottomedia di entrambi i sessi, che dal 50% circa del 1950 si contrasse della metà all’inizio del nuovo secolo, con un balzo della popolazione sarda che si impose come caso di studio a livello internazionale.

Per quel che attiene alla vita media basta riflettere sulla scomparsa della mortalità infantile che da 103% del dopoguerra ha raggiunto il 3,3 nel 2007, per cogliere il senso del processo che ha trasformato gli italiani in una delle popolazioni più longeve del pianeta: l’accesso stabile al cibo ha guidato il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione italiana che si è riverberato nella conquista di quasi un trentennio di vita media in più rispetto alla metà del Novecento.

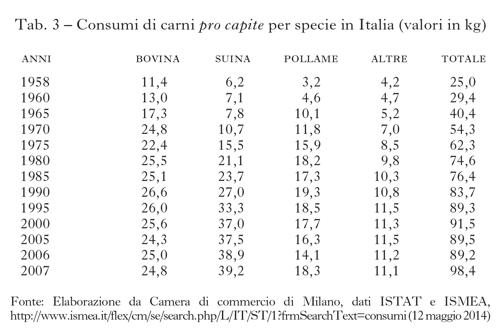

In ogni caso l’elemento cruciale del cambiamento stava proprio nel consumo quotidiano delle proteine animali, scarse o scarsissime nel passato anche recente, combinato con un’estensione significativa della gamma dei prodotti alimentari che entravano nella dieta. Dalle indagini statistiche emerge infatti un quadro alimentare stabile degli ultimi quarant’anni del secolo scorso, nel quale la carne ha ricoperto uno spazio superiore al 25% circa della composizione della spesa aggregata per i consumi alimentari degli italiani, mentre il resto è suddiviso tra uno spettro molto ampio di prodotti, anche se un ruolo centrale è occupato dal quadrinomio latticini, cereali, frutta e verdura. Con i suoi 61 kg circa di consumi annui di carni pro capite alla fine degli anni Settanta l’Italia balzava al 13° posto nella scala dei Paesi consumatori, con un salto in avanti estremamente consistente, se si pensa che 20 anni prima occupavamo le ultime posizioni; salto ancor più significativo se si tiene conto che nella specifica classifica relativa alle sole carni bovine l’Italia si collocava al 5° posto.

Allora lo scarto era dovuto ai modesti consumi di carni suine rispetto a quelle bovine, che sarebbe stato colmato nei decenni successivi, caratterizzati da una tendenza del tutto opposta. A partire dagli anni Ottanta, infatti, i consumi di carni bovine si stabilizzarono, mentre crebbero in maniera significativa quelli di pollame e carni suine (tab. 3), che alimentarono la crescita dei consumi carnei fino alla cifra massima di un quintale pro capite raggiunta nel 2007: nel 2008 il consumo di carni suine superò quello delle carni bovine e del pollame messi insieme.

Questa trasformazione delle abitudini alimentari non determinò soltanto una crescita delle importazioni, ma dipese anche dall’incremento della produzione interna e da una profonda riorganizzazione produttiva. Non bisogna poi dimenticare l’effetto sui consumi delle carni bovine della diffusione dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE, Bovine spongiform encephalopathy), universalmente nota come mucca pazza, che disorientarono i consumatori spingendoli verso consumi carnei alternativi e di minor prezzo, ma al tempo stesso sollecitandoli a ridurli drasticamente: la carne bovina stava perdendo il suo appeal di cibo simbolo del benessere alimentare e della ricchezza familiare, per diventare sinonimo di una dieta squilibrata, poco sana e insostenibile dal punto di vista ambientale. Le giovani generazioni erano le avanguardie di questo mutamento degli stili di vita, non solo perché in quelle fasce d’età più marcato era il rifiuto della carne, soprattutto di quella bovina, rispetto alla popolazione adulta e soprattutto a quella anziana, ma anche perché in questa fascia demografica si segnalava il rapido diffondersi di pratiche alimentari vegetariane, quando non addirittura vegane.

L’evoluzione della bilancia alimentare in questo senso delinea con molta chiarezza questo mutamento strutturale dell’alimentazione italiana. Come abbiamo già sottolineato in precedenza, con la Seconda guerra mondiale e l’inserimento dell’Italia nel mercato mondiale diventa irreversibile la dipendenza dalle importazioni per il soddisfacimento dei bisogni alimentari. Questo fenomeno era già accaduto dopo la Prima guerra mondiale, ma successivamente le politiche ruraliste del fascismo avevano ripristinato il surplus commerciale del settore agricolo. La svolta che si produsse nel 1948 con il ritorno al deficit agroalimentare rimase strutturale, assumendo il carattere di un connotato di fondo dell’economia italiana, man mano che essa accentuava il suo profilo industriale.

Ma nella seconda metà del Novecento si verificò un cambiamento significativo del baricentro attorno a cui ruotava il deficit alimentare: se prima, come abbiamo detto, esso era rappresentato dal grano, per produrre pane e pasta, progressivamente esso viene sostituito dalle importazioni di carni e da quell’insieme di prodotti legati all’allevamento del bestiame, dai foraggi ai mangimi. La crescita intensa delle importazioni, già a partire dalla fine degli anni Cinquanta, di bestiame vivo, di carne surgelata, di cereali minori e di altri prodotti zootecnici, a fronte di una progressiva riduzione del saldo negativo tra importazioni e esportazioni per quel che riguardava i cereali, metteva in luce come si fosse prodotta una straordinaria trasformazione delle abitudini alimentari legata all’accesso alle proteine animali dei lavoratori industriali, che proprio in quegli stessi anni, sotto la spinta delle migrazioni interne, diventarono il nerbo della forza lavoro attiva del Paese.

In sintesi, il boom dei consumi è stato sorretto dalle importazioni, che coprivano il fabbisogno alimentare per un valore che rapidamente si è andato stabilizzando attorno al 50%, vale a dire che l’Italia fin dagli Cinquanta cominciò a importare il doppio di quello che esportava senza mutamenti significativi nei decenni successivi, se nel 2010 la Coldiretti denunciava un deficit commerciale dell’agroalimentare del 52%.

Ovviamente questo fenomeno non affondava le sue radici prevalentemente nelle inefficienze e arretratezze storiche dell’agricoltura, che pur vi erano e permangono tutt’ora, quanto piuttosto era la conseguenza della maturazione industriale dell’economia italiana. Tra gli anni Sessanta e la fine del secolo scorso l’agricoltura italiana ha subito una trasformazione notevole per quel che riguarda la produttività e l’industrializzazione dei processi produttivi. Infatti, gli anni della crisi coincisero con la definitiva scomparsa del mondo contadino e della società rurale; fenomeno europeo su cui in quegli anni si concentrarono le ricerche dei sociologi rurali e degli antropologi.

Innanzitutto, vanno segnalati alcuni dati quantitativi significativi, primo fra tutti la progressiva riduzione degli addetti al settore primario, che, dal dopoguerra agli inizi degli anni Novanta, passarono da 8,6 a 1,8 milioni. Anche se si aggiungono a questo dato altrettante unità impiegate precariamente, il senso della trasformazione è chiaro: meno di 3 milioni di famiglie gravitavano sull’agricoltura alla fine del 20° secolo. Inoltre, la partecipazione dell’agricoltura alla formazione del reddito nazionale è scesa nello stesso periodo da oltre il 40% dell’immediato dopoguerra al 3% del 1990-91. L’Italia in pochissimi anni superò alcuni suoi storici ritardi, adeguandosi alla composizione della popolazione attiva degli altri Paesi industrializzati, nei quali alla fine degli anni Ottanta l’agricoltura ne assorbiva circa il 6%, rispetto al 20% dell’America Latina e al 40% dei Paesi arabi, fino al 70% dell’Africa subsahariana.

Parallelamente, la produttività del lavoro agricolo crebbe costantemente – negli anni Sessanta ha sfiorato un tasso di crescita del 13% annuo – e cresce ancora a ritmi consistenti, superiori a quelli del comparto industriale a causa di un’ampia sostituzione di capitale a lavoro. Inoltre, la produzione lorda vendibile – nello stesso intervallo – è raddoppiata. L’86% delle aziende vende sul mercato il proprio prodotto. Secondo il censimento del 1991, erano 299.000 quelle che vendevano direttamente al consumatore un prodotto di qualità e la tendenza si è confermata nel decennio successivo. Inoltre, il parco macchine nazionale è triplicato, il consumo di mangimi è sestuplicato.

Nonostante ciò, il reddito medio agricolo ha inseguito un referente industriale e terziario che si è allontanato sempre piú: tra gli anni Ottanta e Novanta esso è cresciuto del 5% (0,6% annuo), contro il 24% della media settoriale. La fuga dalle campagne è derivata in maniera inevitabile ed eclatante da questi squilibri. Essa riguarda allo stesso modo contadini e salariati agricoli, che rappresentano rispettivamente l’83,6% e il 16,4% della forza lavoro attiva.

Per quanto attiene la produzione, 300.000 aziende garantiscono il 70% dei raccolti. Se si dovesse applicare la metafora della ‘polpa’ e dell’‘osso’, coniata molti decenni or sono dall’economista Manlio Rossi Doria a proposito delle campagne meridionali, l’‘osso’ riguarderebbe oltre 3/4 della superficie agricola e il 60% della popolazione rurale. Su 15 milioni di ettari coltivati nel 1990, il 30,3% è concentrato in pianura, il 45,4% in collina, il 24,3% in montagna. In questo contesto il dualismo Nord-Sud non si è attenuato. Le aree produttive si concentrano sempre piú nella pianura settentrionale. Malgrado la modernizzazione di alcune agricolture centro-meridionali, il Centro incide per il 16% della PLV (Produzione Lorda Vendibile) nazionale, il Sud per il 34%. Il divario è ancora più secco se si considera il valore aggiunto per addetto, che è certo cresciuto in tutta l’agricoltura nazionale in termini assoluti, ma è peggiorato nel rapporto tra campagne settentrionali e meridionali: nel 1951 nel Mezzogiorno era pari al 75% rispetto al Nord, trent’anni dopo, la forbice si era allargata al 54,5%, per peggiorare nel decennio successivo, mentre la maggior parte delle aziende (circa 3 milioni nell’ultimo decennio del Novecento) è invece collocata al Sud. Qui la parcellizzazione fondiaria, che rimane il connotato strutturale più rilevante e unico delle campagne italiane rispetto agli altri Paesi industrializzati, tocca il suo acme con una media di 5 ettari per azienda ancora nel 1990. Viceversa piú lento è stato il processo di abbandono dei fondi: l’1,9% nell’ultimo decennio, contro il 10% nel Nord.

In questa agricoltura, che possiamo definire ‘senza contadini’, le trasformazioni colturali non sono state meno profonde. All’interno del comparto dell’allevamento non solo è proseguito il processo che fin dagli anni Quaranta lo aveva visto al centro della composizione del prodotto agricolo, ma soprattutto si è verificato il superamento del patrimonio ovino, avicolo e suino su quello bovino: mentre il numero dei capi di quest’ultimo tra il 1960 e il 1990 si è ridotto da 9,5 a 7,3 milioni, quello dei suini è passato da 3,3 a 8,2, quello degli ovini da 6,5 a 8,3, cui si è aggiunta una vera e propria esplosione del settore avicolo, che già negli anni Ottanta era in grado di fornire 11 milioni di quintali di carne. Inoltre, la produttività degli allevamenti ha raggiunto livelli straordinari; basti fare riferimento alle rese medie in latte per capo bovino, balzate da 25 a 34 quintali per anno, nel giro di poco più di trent’anni.

Anche i dati sulle colture sono eclatanti: le rese del granoturco passano da 28,4 q/ha negli anni Cinquanta, a 70,2 q/ha negli anni Ottanta; la barbabietola da 304,8 q/ha a 480,5; il grano duro da 21,2 q/ha a 35. Infine, le colture arboree: il rendimento medio del pesco passa da 70,2 a 174,4 q/ha, con una performance di rilievo mondiale. Anche nelle zone meno innovative la produzione di mais è aumentata del 40%, la barbabietola del 50%, il vino del 30%. L’applicazione di nuovi metodi della più moderna genetica, sia genomica e cromosomica che molecolare, hanno accresciuto la loro importanza, accanto alla chimizzazione e alla meccanizzazione, protagoniste dei mutamenti più visibili. La meccanizzazione dell’agricoltura, strettamente legata all’esodo agricolo, è, come si è detto, un vettore decisivo d’incremento della produttività. L’introduzione massiccia di macchine e motori ha liberato una quantità di tempo di lavoro più che proporzionale all’entità della riduzione di manodopera; ha predisposto l’agricoltore a ulteriori innovazioni, avvicinandolo decisamente all’industria, alla città, alla modernizzazione. L’incremento del parco di trattrici, come di altri mezzi a motore, conobbe il tasso più alto nel decennio 1958-1968 (16,5% annuo), e ha rivelato differenziali regionali accentuati, destinati successivamente a ridursi, ma non a scomparire. Intere colture ad alta intensità, come la barbabietola, già agli inizi degli anni Settanta risultavano completamente meccanizzate. Le nuove macchine hanno condizionato i metodi di coltivazione – la sistemazione delle piantagioni, la regressione di queste da zone impervie, meccanicamente non accessibili – nel momento in cui hanno alimentato l’affermazione di un’agricoltura totalmente mercantile, con indirizzi produttivi specializzati e standardizzati, ma hanno anche esaltato squilibri e dualismi invece che ridurli.

La morfologia dell’evoluzione dell’agricoltura italiana nella seconda metà del Novecento, qui tratteggiata a larghissime linee, per molti aspetti risulta simile a quella che ha caratterizzato gli altri Paesi industriali europei, ma per altri mette in evidenza quanto le contraddizioni di uno sviluppo agricolo segnato da processi di modernizzazione disomogenei e dalla presenza di sacche di arretratezza significative abbiano pesato non solo sul livello di autosufficienza produttiva nella bilancia agricolo-commerciale, ma soprattutto sulla sua continua riduzione.

Se il deficit della bilancia alimentare era un indicatore inequivocabile della trasformazione industriale della società italiana, con i suoi esiti consumistici e con il rifiuto di ogni logica autarchica, che tanto era costata alla qualità della vita degli italiani, era anche lo specchio della persistenza di debolezze strutturali del nostro settore primario – prima fra tutte quella relativa alle dotazioni zootecniche, che l’ingresso nella CEE, con le sue politiche a sostegno dei prezzi minimi, aveva per certi aspetti accentuato.

Come notò Lucio Sicca, uno dei maggiori studiosi dell’industria alimentare italiana, alla fine del ‘miracolo’ economico, nonostante gli incrementi di produttività che sono stati descritti in precedenza, il grado di autoapprovvigionamento dei principali prodotti agroalimentari italiani si era contratto in maniera significativa, non solo nei comparti, come quello delle carni e del cosiddetto ciclo zootecnico (latte e conserve di latte, burro, formaggi), dove tradizionalmente eravamo deficitari, ma soprattutto perdendo posizioni in quelli che, storicamente, avevano generato i nostri surplus compensativi, come gli ortaggi, gli agrumi, la frutta, l’olio d’oliva, lo zucchero (L’industria alimentare in Italia, 1977). Le conseguenze di questi squilibri erano molto gravi, perché la domanda estera si è sempre concentrata sui prodotti freschi e su quelle commodities di stretta derivazione agricola, piuttosto che sui prodotti industriali, che pur tuttavia, va notato, sono stati per lungo tempo l’unica voce attiva della nostra bilancia commerciale alimentare. In questo contesto, la ristrutturazione e l’ammodernamento del settore primario restava una assoluta priorità sia per elevare la soglia di autoapprovvigionamento nella soddisfazione dei consumi interni, sia per sostenere le esportazioni.