I meccanismi dei traffici

I meccanismi dei traffici

Uomini e merci

Appartiene alla logica di un'economia essenzialmente marittima la creazione o l'accaparramento degli scambi via mare fra i diversi settori di una costa divisa in zone di influenza e in mercati: e proprio questo realizzò Venezia nell'arco del secolo XIII, con la conquista della Romània, costituendo un impero coloniale e un vasto mercato nel Mediterraneo orientale e nell'Adriatico, assoggettati al controllo della sua flotta. Città marinara dominante, dalla fine del Duecento Venezia venne evolvendosi come organismo economico e sociale dotato di istituzioni tese alla protezione dei mercanti e allo sviluppo commerciale: uomini delle più varie estrazioni sociali - aristocratici o popolani, cittadini a pieno titolo o immigrati - parteciparono a questo processo. Anche se l'incontestabile potenza economica di Venezia alla fine del Medioevo ne ha favorito l'identificazione con un sistema capitalistico a dominanza mercantile, si trattava di un sistema ibrido, nel quale l'investimento di capitali andava di pari passo con ogni sorta di privilegi volti a mantenere la guida degli affari, economici, commerciali o politici che fossero, in mano a una ristretta frangia della società.

Agli albori del secolo XIV il sistema economico veneziano era già pervenuto alla piena maturità. Perfettamente strutturato, esso ruotava intorno a un gruppo di operatori specializzati che fungevano da intermediari negli scambi fra produttori e consumatori stranieri: mercanti capitalisti che traevano i propri profitti dall'investimento e dalle successive vendite, operazioni reiterate all'infinito così da amplificare i guadagni. I produttori rimanevano al di fuori del processo di circolazione delle merci, appannaggio esclusivo dei mercanti. Tanto i profitti commerciali quanto l'esistenza stessa del capitale mercantile e della mercatura avevano origine nello scambio di prodotti fra comunità differenti e lontane le une dalle altre, vale a dire nel commercio "di transito". I cespiti principali non venivano dall'esportazione dei prodotti della terra - nell'accezione veneziana medievale di "patria" - bensì dalla mediazione degli scambi fra comunità commercialmente ed economicamente meno sviluppate e dallo sfruttamento di bacini di produzione specializzati. Da intermediario, nettamente separato dalle diverse sfere produttive, fungeva quel capitale mercantile che proprio su tale base si era costituito.

Il mercante acquistava a basso prezzo per rivendere ad alto; ma il saggio di profitto tendeva a diminuire con l'espansione stessa dei traffici, che contestualmente produceva l'innalzamento della domanda sui mercati di approvvigionamento e dell'offerta su quelli di smercio. A questa caduta i mercanti cercavano di ovviare puntando sulla diversificazione dei beni circolanti e sull'allargamento dei mercati esistenti o sull'apertura di quelli nuovi. Come le altre città marinare, anche Venezia assecondò lo sviluppo di questo commercio articolato, sostenendo lo sforzo dei propri operatori nella ricerca di nuovi oggetti di scambio e nell'esplorazione di vie commerciali vergini, come pure nell'ottenimento di privilegi e di facilitazioni in terre sempre più lontane. La Serenissima aprì dunque la via a forme originali di investimento a elevato tasso di profitto, variabile in funzione dei tempi di circolazione delle merci e della più o meno celere rotazione del capitale monetario. Ma si poteva altresì riservare quella frazione di capitale che non aveva trovato impiego nei traffici e destinarla a operazioni creditizie; il capitale mercantile si configurava insomma secondo due specie a loro volta dipendenti dalla destinazione dell'investimento, nel commercio di beni, ma anche in quello del denaro. Sull'uno e sull'altro fronte gli investitori erano sempre gli stessi, al punto che la storiografia non isola la figura del mercante da quella del mercante-banchiere.

Lo Stato procedette al consolidamento del capitalismo mercantile attraverso dispositivi e istituzioni giuridiche intese alla salvaguardia della proprietà mobiliare e dei contratti nonché elaborando strutture affatto nuove destinate a favorire gli interessi dei mercanti soprattutto nei settori protezionistico, coloniale e finanziario.

Ciò fece mettendo questi ultimi al riparo dalla concorrenza dei vicini, il che significò per Venezia l'imposizione del monopolio marciano sui piccoli centri costieri e su di un entroterra sempre più vasto.

Per favorire il commercio internazionale e l'economia marinara, a partire dal secolo XIII fu invece creata - con l'impiego talora della forza, talaltra della diplomazia dei trattati - una rete di punti d'appoggio in territorio straniero, cui si accompagnò l'apertura di sbocchi commerciali e l'insediamento di colonie mercantili. Tali punti d'appoggio, mercati e colonie non erano scelti certo a caso, ma là dove il flusso dei traffici aveva concentrato gli scambi, sì da garantire la continuità del commercio e, insieme, la sicurezza delle persone. Essi andavano difesi ad ogni costo dalle rivolte indigene e dalle ambizioni dei rivali, anche al prezzo degli oneri di guerra e dell'indebitamento pubblico.

Infine, per provvedere al finanziamento dei prestiti contratti - pagamento degli interessi e ammortamento del capitale - vennero assegnate entrate ordinarie dello Stato, provenienti dalle imposte indirette sul consumo e sul commercio di transito. Una politica fiscale e finanziaria a tutto vantaggio dell'aristocrazia mercantile, giacché i prestatori erano quasi esclusivamente dei mercanti capitalisti cui veniva offerta la possibilità di investire parte dei propri capitali in titoli del debito pubblico negoziabili sul mercato e realizzabili in qualsiasi momento. Nel quadro di una sapiente diversificazione, i profitti finanziari andavano così ad aggiungersi a quelli commerciali e a quelli del prestito a interesse, non conoscendo il capitale accumulato pause o tesaurizzazioni improduttive. Come dire che, nel secolo XIV, il debito pubblico trasformava il denaro inerte in capitale, senza i rischi connessi all'investimento mercantile o all'usura. Materialmente i creditori nei confronti dello Stato non davano nulla: la somma prestata veniva trasformata in obbligazioni trasferibili che funzionavano in mano loro come moneta contante. Il sistema poggiava sulle tasse pagate dai consumatori e dai mercanti stranieri attivi nell'import-export con i Veneziani. Se guerre o iniziative statali di altra natura a sostegno del commercio marittimo - invio di ambascerie, prebende volte ad assicurarsi la fedeltà di principi-clienti, dimostrazioni di forza - obbligavano a ricorrere al debito pubblico, erano sì i mercanti a fornire il sostegno economico ma in definitiva erano altri a pagare.

Le "mude", i "fondachi", l'associazione dei mercanti in comunità su base nazionale, strumenti introdotti per organizzare il commercio e migliorarne l'efficienza, come pure la ricerca di nuovi prodotti e di nuovi mercati, la concentrazione degli scambi, il progresso delle tecniche mercantili e bancarie, la fondazione di colonie, il rafforzamento del controllo sul retroterra veneziano, tutto questo concorreva a garantire profitti elevati, a far lievitare i tassi e ad accrescere il reddito da capitale. Profitti che aumentavano ogni qual volta le condizioni generali consentivano di rafforzare il monopolio sul commercio di transito, destinato tuttavia a tramontare a misura dello sviluppo economico di quelle stesse popolazioni la cui debolezza aveva contribuito a instaurarlo (1). In questo caso, il declino del sistema del commercio di transito non provocava semplicemente la crisi di questo o di quel settore dello scambio, ma anzi, corrodendone il fondamento della ricchezza, metteva in discussione la supremazia medesima dei popoli a spiccata vocazione mercantile. Tale inversione di tendenza si traduceva nel calo dei rendimenti dell'investimento e nel decremento del saggio di profitto. I mercanti constatando un'evoluzione dei prezzi a loro sfavorevole, quando tentavano d'incrementare il volume degli affari, cercavano allora per i propri capitali destinazioni differenti dal commercio, volgendosi a comparti economici quali l'industriale, il bancario e il fondiario.

D'altronde i mercanti-banchieri non ignoravano certo l'investimento industriale, specie nei rami di attività più direttamente connessi con lo scambio come, ad esempio, la cantieristica; e quanto fosse stretto tale legame lo dimostra il fatto che gli armatori appartenessero sovente allo strato superiore del ceto mercantile. Le economie marittime fondavano la prosperità di tale ceto sulla maggiorazione praticata sui prezzi dei beni occidentali distribuiti in Oriente e di quelli orientali importati in Occidente. Poiché le merci che meglio si scambiavano contro i ricchi prodotti dell'Oriente erano i panni di lana, l'industria tessile di lusso era un settore privilegiato dell'investimento mercantile; da quando le botteghe artigiane cominciarono a produrre per l'esportazione e non più per il mercato locale, i mercanti importatori di lana grezza ed esportatori di tessuto lavorato finirono per ridurre la figura dell'artigiano a quella di mero dipendente, incaricato di dar corso alle commesse.

Da lungo tempo a Venezia un limitato investimento fondiario si accompagnava a quello mercantile e industriale. Se in città l'acquisto di case, fondachi o botteghe era senz'altro remunerativo, in campagna campi e tenute non erano sempre visti, almeno inizialmente, come un investimento redditizio. Si compravano bensì le terre, ma per farne luogo di soggiorno e di riposo nei pressi della città, al contempo villeggiatura e fonte di rispettabilità sociale come pure rifugio durante le epidemie che devastavano gli agglomerati urbani. Fu questa la prima tappa della penetrazione fondiaria dei Veneziani in terraferma, che si sarebbe prolungata fino alla metà del secolo XV (2).

Il patriziato e lo sviluppo economico

Il Trecento appartiene ormai a una fase caratterizzata dall'aumento degli investimenti nel commercio, dal lievitare delle rendite e dall'investimento dei profitti, dall'aumento del numero e dell'importanza delle imprese marittime, dal perfezionamento dei trasporti via nave e dall'immigrazione di mano d'opera qualificata come anche dalla specializzazione e dalla divisione sociale del lavoro. Tutti elementi, questi, che contribuivano alla riduzione dei costi e all'accelerazione del ritmo di circolazione delle merci e del capitale.

Per favorire l'espansione, la diversificazione e la razionalizzazione del commercio, il ceto mercantile ottenne il concorso attivo dello Stato, tangibile nelle istituzioni giuridiche, protezionistiche, monetarie, finanziarie e coloniali, tutte orientate a garantire i guadagni e ad aumentare i profitti (3).

Il concentrarsi di questi ultimi stimolò lo sviluppo, e condizionò il consumo, il risparmio e il reinvestimento. Il risparmio, che poteva essere spontaneo o forzato, era decisamente forzato per le classi subalterne chiamate a pagare il costo degli interventi esterni operati dallo Stato a favore dei mercanti, attraverso l'istituzione del debito pubblico, delle imposte sul consumo, della svalutazione della moneta di biglione riservata ai pagamenti interni. Ancora più sfruttate dal monopolio dei traffici erano tuttavia le comunità straniere.

La popolazione veneziana viveva sulle risorse del mare essendo le isole troppo piccole per fornire una produzione agricola sufficiente. Perché Venezia divenne una grande potenza marinara? Perché acquistò una funzione di intermediaria negli scambi via mare fra produttori di merci differenti? Per poter assumere tale ruolo era necessario poter disporre di eccedenze barattabili contro i beni prodotti in terraferma, e il sale fornì questa prima e indispensabile merce di scambio. Gli scambi sale-grano probabilmente contrassegnarono la fase iniziale dell'economia lagunare determinando inoltre l'origine della navigazione fluviale, in Laguna e nell'alto Adriatico. Ben presto anche questi scambi si rivelarono insufficienti; la vita e il benessere della popolazione esigevano ben di più: carne, vino, olio, spezie. La città si impegnò ulteriormente nell'attività marinara, nei traffici, nell'attività armatoriale e cantieristica (4).

Fernando Fagiani non esita a parlare di "una larghissima e capillare mobilitazione di capitali - attraverso i tipici contratti di colleganza e di prestito marittimo - al servizio del commercio oltremare [che] dava ad esso la possibilità di sfruttare le sempre nuove occasioni che si offrivano a uomini di ogni estrazione sociale dotati di inventiva, intraprendenza, capacità, coraggio. [...] La via alla mercatura [era] aperta a tutti i capaci e gli intraprendenti; tutti costoro [potevano] trovare l'appoggio finanziario necessario per ampliare il loro volume di affari, per far circolare ricchezza, non vi [erano] discriminazioni a livello sociale fra i finanziatori e i finanziati" (5). Si tratta però di una visione poco realistica, parziale e incompleta della società veneziana e del suo funzionamento, in quanto assimila gli strati sociali più abbienti a tutta la popolazione. A Venezia, nel Medioevo, c'erano i ricchi e c'erano i poveri e non occorre essere degli esperti per avanzare l'ipotesi che i poveri fossero più numerosi dei ricchi e che la gente di modesta estrazione sopravanzasse numericamente i patrizi.

Come tante altre città medievali, Venezia avrebbe potuto accontentarsi di creare una fiera stagionale ove attirare mercanti e denaro; essa preferì invece sfuggire a questa logica costituendo un centro ove si trovassero permanentemente (lungo tutto il corso dell'anno) i prodotti del Levante, dell'Asia e dell'Occidente. Per creare l'"emporio ", si dovette vietare l'uso di Venezia come porto di transito: gli stranieri che avessero voluto inviare merci verso Levante attraverso la città lagunare, dovevano necessariamente, una volta pagati i diritti di ingresso, venderle ai Veneziani, anzi a coloro tra essi che avessero i requisiti giuridici necessari all'esercizio del commercio. Quando, viceversa, acquistavano a Venezia prodotti levantini o orientali, non potevano farlo se non tramite cittadini veneziani. A questi ultimi (mercanti e armatori) era riservato tutto il commercio proveniente dal Mediterraneo e ad esso diretto, attraverso la piazza di Rialto. Agli stranieri erano interdetti sia l'imbarco di merci dalla Signoria al Levante sia l'acquisto diretto nel Levante di merci destinate a transitare per il porto della città (6).

Affinché l'emporio raggiungesse la massima produttività, il flusso dei prodotti dall'Oriente verso Rialto e da Rialto verso l'Occidente doveva mantenersi continuo, ampio e il più veloce possibile. Qualsiasi calo in uno di questi fattori avrebbe determinato una perdita di ricchezza, mentre un ingorgo dell'afflusso avrebbe riempito oltremisura i magazzini con la conseguente immobilizzazione dei capitali. Occorreva dunque regolamentare la domanda e l'offerta, cosa che non fu mai facile. La domanda dipendeva dagli abituali fattori congiunturali cui tuttavia si aggiungevano ostacoli imprevisti: chiusura delle vie di transito, nuove tasse imposte dai signori che le controllavano, scarsa sicurezza delle strade, mancanza di denaro o di merci da scambiare. Quando ci si rendeva conto della contrazione della domanda era spesso troppo tardi - complice la lentezza delle comunicazioni - per tentare di adattare l'offerta e di ridurre gli acquisti sui mercati orientali. Così pure per quanto riguardava l'offerta dall'India, dalla Persia o dall'Estremo Oriente di prodotti che si muovevano al lento ritmo delle carovane fino ai porti del Levante, ove li attendeva un numero più o meno elevato di imbarcazioni. A seconda della consistenza delle carovane e delle navi i mercanti orientali potevano sperare in prezzi migliori o temere di non rientrare nemmeno nelle spese sopportate nel lungo viaggio attraverso i deserti asiatici. Se l'invenduto si fosse accumulato nei depositi orientali, l'anno successivo il numero delle carovane si sarebbe ridotto (7).

Gli stessi Veneziani contribuivano a indebolire le funzioni dell'emporio. Quando infatti navigavano nei mari occidentali ove praticavano il tramping, cadevano nella tentazione di cedervi direttamente i prodotti orientali o di acquistare merci occidentali da portare nel Levante senza passare attraverso l'emporio realtino, traffici questi che il senato aveva proibito in quanto avrebbero indebolito le funzioni di Rialto. Le merci acquistate nel Levante dovevano venir sbarcate a Venezia prima di poter ripartire verso Ponente, anche via mare, e nel passaggio pagavano una duplice tassa d'ingresso e di uscita. Sulle principali strade del Levante lo Stato creò linee commerciali regolari cui concesse il monopolio assoluto del trasporto dei prodotti più preziosi al fine di mantenere in vita l'emporio realtino, circondandolo con una barriera di protezione. La regolarità delle linee garantiva un'organizzazione rigorosa che agevolava le decisioni degli operatori, mentre il calendario prestabilito induceva da un lato i Veneziani a mobilitare capitali e merci alla vigilia delle partenze, dall'altro i mercanti stranieri operanti in città a riunire i capitali necessari agli acquisti in previsione dei rientri. I viaggi regolari favorivano le previsioni e gli operatori, già a conoscenza dell'offerta all'arrivo della muda, programmavano gli investimenti per la muda successiva. Parimenti, la regolarità degli arrivi delle galere nei porti levantini determinava l'organizzazione degli stessi mercati del Levante (8).

Eccellente esempio di collaborazione fra Stato e privati, le galere, di proprietà statale, venivano costruite in cantieri statali su ordinazione di un patrizio nominato dal senato mentre l'armamento e la gestione erano affidati a privati i quali, a scadenze annuali, li acquistavano all'asta. Il senato metteva all'incanto sulle tre linee di Cipro, della Romània e di Alessandria, il numero di navi che, sulla base delle stime dei traffici, riteneva necessarie. Solo i patrizi potevano prendere parte alle aste e dunque armare e gestire le galere, conservando così il monopolio assoluto del trasporto delle merci più preziose.

Il patriziato aveva comunque ceduto parte delle attività mercantili a un'altra categoria, il cui profilo giuridico si identificava con la sua sola capacità di condurre gli affari. Il ceto dei "cittadini", numericamente paragonabile a quello dei patrizi, formava il 5% della popolazione veneziana e godeva di particolari privilegi. Ne facevano parte tre gruppi: i cittadini "originarii", di antica ascendenza veneziana, e i cittadini "de intus" o "de intus et de extra", originariamente stranieri ma residenti cui era stata conferita la cittadinanza e che in città pagavano le tasse. Molti di loro erano mercanti che in tal modo fruivano della protezione delle leggi e dello statuto giuridico di Veneziano negli affari. Solamente chi apparteneva a queste categorie sociali e giuridiche poteva praticare la mercatura (9).

Il mercante di Venezia

L'estimo del 1379, stabilito per l'imponibile dei prestiti durante la guerra di Chioggia, censiva coloro la cui ricchezza immobiliare superasse le 300 "lire a grossi": 38 istituti religiosi e 2.128 persone, tra cui 1.211 nobili e 917 "popolani". Tra questi ultimi, il più ricco era Bandino Garzoni, un mercante lucchese (10) che nel 1381 ottenne un titolo nobiliare per il suo contributo finanziario alla guerra. Disponevano di oltre 10.000 lire 26 popolani che avevano fatto fortuna con il commercio del grano, come Pietro Regla di San Giacomo dall'Orio e il mercante "de biave" Lunardo dall'Agnella, oppure con le spezie come lo "spicier" Nicolò Sturion di Santa Maria Nova. All'interno delle professioni dei popolani erano rappresentate tutte le corporazioni artigiane: macellai, lattai, fruttivendoli, saponai, calzolai, bottai, fabbri, orefici, muratori, carpentieri, sarti, barbieri, tintori, cordai, tavernieri, conciatori, ecc. Fra i più ricchi, 15 droghieri e 13 pellicciai, esponenti di quella borghesia mercantile operante entro i limiti della città e non al di fuori di essa.

a) Il mercante e i mestieri

Alcune manifatture, come quelle del vetro, delle pelli o della lana, che abbisognavano di maggiori capitali per l'acquisto della materia prima e delle attrezzature e nelle quali erano previste fasi successive di lavorazione del materiale ad opera di diversi specialisti, richiedevano una stretta collaborazione di mastri e mercanti. Per il vetro, ad esempio, si dovevano utilizzare diversi tipi di forno, tutti di proprietà di nobili mercanti che li affittavano ai mastri vetrai. Tale collaborazione andava dall'importazione delle materie prime all'esportazione del prodotto finito. "Come spesso succedeva, i Veneziani si trovarono in un'inconsueta posizione di favore all'intersezione delle vie del commercio delle pellicce", quelle che dalla Russia raggiungevano l'Oriente e quelle - soprattutto le pelli di agnello - che dalle regioni meridionali salivano verso il Nord. Le pellicce venivano trasformate a Venezia da corporazioni specializzate: i "varotarii", i "peliparii" e i "glirarii". Gli importatori si accordavano con gli artigiani pellicciai, sia cedendo loro le pelli da rivendere sul mercato locale dopo la lavorazione, sia rimanendone proprietari, nel qual caso i mastri fungevano da loro agenti ("compari") (11).

L'industria tessile era controllata dai fabbricanti di tessuti di lana, mercanti imprenditori che acquistavano la lana, e la davano poi da cardare, filare, tessere e follare all'industria domestica, formata spesso da artigiani assai qualificati, pagati a cottimo.

Così pure facevano i "fustagnarii" del cotone. Le industrie dipendevano in larga misura dal capitale investito da mercanti nobili, che fornivano la materia prima, il denaro e l'organizzazione necessari a piazzare il prodotto in mercati lontani. Nel settore della lana, assai marcato era il predominio della gilda dei mercanti di tessuti che formavano una corporazione imprenditoriale, mentre cardatori, follatori e filatori non erano autorizzati ad associarsi in gilde: nella Venezia medievale non esisteva infatti una generale Arte della lana (12) e tuttavia le Arti erano numerose, tanto che il catalogo di Monticolo ne elenca 54: "il pesce, l'olio e il frumento erano generi alimentari che possedevano ciascuno la sua arte" (13). Le Arti veneziane erano ripartite in innumerevoli microspecialità attente ciascuna a salvaguardare la propria particolarità gestendo direttamente gli acquisti così da evitare il rischio che i mercanti potessero assicurarsene il monopolio. Secondo Frederic C. Lane ne facevano parte artigiani-gestori più che mercanti-padroni (14). Le amministrava la magistratura della giustizia vecchia, che rappresentava anche un'istanza d'appello contro le decisioni della "banca dell'arte" e una protezione contro i capricci dei mercanti e del mercato.

Lo Stato esercitava un severo controllo sulla qualità del prodotto. Nel 1355 una filatrice vendette a un mercante tedesco 10 libbre d'oro filato avvolto in gomitolo secondo l'uso di Tana, al prezzo di 10 ducati la libbra. Poiché era impossibile fornire un materiale così bello a un prezzo inferiore, il mercante le suggerì di tenere il filo migliore all'esterno del gomitolo; lui si sarebbe occupato di spedire la merce a Tana. La donna fece un primo esperimento con 10 libbre e il mercante, soddisfatto del lavoro, le fornì oro per 40 lire di grossi, passandole un ordine per un totale di 400 ducati. Successivamente però cambiò idea e rifiutò di acquistare un quarto dell'ordinazione. Il marito della donna e il mercante portarono la questione davanti ai consoli dei mercanti che eseguirono una perizia; il metallo, fuso da due uomini dell'Arte, risultò contenere 2 libbre e 3 once di oro non puro (" turpis "). La coppia di artigiani fu condannata a una multa in quanto, come ricordarono i consoli nella loro relazione, "pro honore terre et comodo mercatorum, quilibet faciens artem auri filati tenetur facere quod aurum quod vendit sequatur de subtus de medio et de super", ossia tutta la matassa doveva essere di pari qualità e il filo esterno non doveva nasconderne di qualità inferiore: erano in gioco l'onore di tutto il ceto mercantile e la reputazione di Venezia (15).

b) L'apprendistato del mercante: i consigli di un padre

Nel suo testamento Giovanni Stornado (morto nel 1348) aveva raccomandato ai procuratori di speculare con il denaro dell'eredità dei suoi figli ancora minori: avrebbero dovuto effettuare i loro acquisti entro i due mesi successivi alla partenza da Venezia delle "galere da mercado" e rivendere l'anno successivo, in coincidenza con l'aumento dei prezzi, un mese prima che gli ultimi mercantili abbandonassero Venezia. L'operazione avrebbe dovuto ripetersi per tre anni: nel caso il profitto avesse raggiunto il 6% annuo si sarebbe andati avanti diversamente, il capitale avrebbe dovuto essere trasferito in buoni. Quando il figlio maggiore avesse raggiunto i diciotto anni, avrebbe iniziato l'apprendistato mercantile nel Levante; si sarebbe dovuta vendere allora la metà dei buoni o addirittura la totalità in caso di ottimi affari. È un esempio lampante di come i capitali finanziari potessero essere trasformati alternativamente in prestiti o in investimenti commerciali. All'età di diciotto anni, il secondo figlio avrebbe raggiunto il fratello in Levante ma i due, su consiglio del genitore, non avrebbero dovuto avere partecipazioni comuni alla stessa muda di galere; avrebbero potuto comunque viaggiare con le navi. La società sarebbe dovuta durare fino a che il più giovane avesse compiuto i venticinque anni: un bell'esempio di pianificazione economica (16). I procuratori agirono secondo le istruzioni ma, avendo perduto l'1,6% nella speculazione, si rifugiarono nei buoni al 6%.

c) Il mercante allo scrittoio

Pignol Zucchello, "originario di Pisa, nobile e savio mercante sotto la stazon dei panni a Rialto", divenuto cittadino "de intus et de extra", aveva per molto tempo dovuto tacere le malversazioni subite da parte di taluni dei consoci cui aveva dovuto rivolgersi, in quanto straniero, per i traffici "de extra". Un pellicciaio di Tana, Nicoletto Gata, gli scriveva che un viaggio fino a Tana, appunto, "elo non è miga 'l viagio da Rialto a San Marcho"; ma le disavventure del disgraziato non si limitarono a questo, dato che poi a Saraj fu ridotto in schiavitù per debiti. Ecco poi un saggio delle comunicazioni che Pignol, mercante non specializzato, riceveva dai suoi corrispondenti: gli erano state inviate da Candia 16 botti di vino, 3.415 forme di formaggio ripartite in due carichi a bordo di altrettanti "legni", e poi taffetà, candele di cera, due "fardelini" di zafferano, sei "pondi" di mandorle e una giara di olio (20 ottobre 1336); una missiva successiva, del gennaio 1337, precisava che i 3.048 formaggi imbarcati sul "legno grande" pesavano 27.076 libbre, pari a 4,250 chili cadauno. A Tana egli faceva acquistare pelli di martora, di faina e di vaio a centinaia. Poiché prestava molta attenzione alla qualità delle merci, Francesco Bartolomei, a Candia, gli dava avviso così di aver ricevuto la lettera: "sicome la detta malvagia sì non era così buona chome voi voreste" (18 marzo 1344). Da parte sua, il suo agente lo pregava di inviargli una scatola di stagno, 14.000 cerchi ("cierchi") da botte di lunghezze comprese tra gli 8, i 9 e i 10 piedi e 500-1.000 mazzi di vimini ben secchi in uno o due barili nuovi da 42 "mistati".

Non occorre insistere ulteriormente; abbiamo citato queste lettere commerciali solo per mettere in evidenza il carattere talvolta umile degli affari del mercante veneziano, tutt'altro che specializzato unicamente negli scambi di prodotti di lusso, come le lontane e preziose spezie da barattare con i superbi tessuti dell'artigianato fiammingo, poi tinti nelle botteghe fiorentine. Le lettere indirizzate al mercante di Rialto, che qui assumiamo come figura emblematica, ci ricordano giustamente che nel Medioevo si mangiava formaggio, si cucinava con l'olio e si beveva del vino che non sempre era della migliore qualità, ma che si poteva migliorare con un pizzico di spezie, che ci si faceva luce con le candele e, soprattutto, che a Venezia tutti questi prodotti dovevano essere importati, dando luogo a un commercio consistente, in volume d'affari come in valore. Zucchello non era un piccolo commerciante obbligato ad accontentarsi di vendere vimini; era informato degli arrivi e dei prezzi a Candia di spezie quali la "chanafistola", il pepe, l'incenso o l'indaco e di piante medicinali o purgative come lo "zaffiore", il falso zafferano di Alessandria, ma chiedeva che gli fossero spediti anche cotone turco e frumento. Tramite lettera veniva avvertito dei movimenti delle navi e delle galere nelle acque di Candia, degli ultimi porti toccati e delle future destinazioni (17).

d) Uno speculatore avveduto

La speculazione era legata a tutte le attività mercantili e finanziarie del comune. Il patrizio Tommaso Zane, nella primavera del 1363, lasciava in eredità 18 titoli di credito non ancora liquidati, acquistati a un prezzo assai inferiore al loro valore nominale da alcuni importatori che avevano posto in deposito il sale nei magazzini dell'ufficio del sale. Possedeva inoltre 2.000 "moggia" di sale, pari a oltre 2.000 tonnellate. I trasporti rientrarono a Venezia fra l'autunno del 1360 e l'estate del 1362; parte dei crediti venne rimborsata a Donato, figlio di Tommaso, fra il 1363 e il 1365 e i procuratori di San Marco, che amministravano la tutela di Donato, cedettero i titoli non pagati ad altri privati. Si trattava di crediti che l'ufficio rimborsava al loro valore nominale mentre gli aggiotatori li pagavano solamente al 70% qualora la scadenza non sembrasse loro troppo lontana. Tomà Zane, fiducioso nell'effettivo rendimento della speculazione sui crediti del sale, raccomandava all'erede di tenerne sempre per 7.000 ducati alla camera del sale; lui stesso, mentre era in vita, ne possedeva il doppio, 15.230. Ci è stato possibile calcolare su un esempio preciso, un'operazione avviata nel 1361 e terminata nell'aprile del 1364, che in tre anni il guadagno era stato del 132%. Era probabile che il collegio promettesse noli elevati che lo Stato sarebbe stato nell'impossibilità di pagare prima di diversi anni in quanto teneva conto di queste pratiche. Sapeva che mercanti e armatori, nella necessità di accelerare la rotazione dei capitali, cedevano crediti agli speculatori a un tasso medio del 45% - in altre parole gli importatori non ricavavano molto di più che anteriormente al 1345. Il resto, il 55%, andava ad arricchire ulteriormente i patrizi più benestanti come Zane, il quale interveniva talvolta in seconda istanza nella speculazione, riacquistando da altri membri del patriziato le "fedi" non ancora cedute ad altri privati dai procuratori. Nel circuito dei crediti del sale troviamo i nomi di membri delle famiglie Michiel, Marcello, Morosini, Soranzo, Dolfin... I ricchi patrizi beneficiavano del sistema senza partecipare direttamente al commercio del sale. I crediti, una volta pagati, venivano spesso affidati alla banca di Pietro Zancani. In un certo senso il patriziato aveva edificato un vero e proprio monopolio del sale, intermedio fra il monopolio statale ed i tanti importatori che non erano disposti ad attendere lunghi anni prima che la camera del sale liquidasse loro i certificati (18).

Il mercante fuori di Venezia. a) Il mercante sulle grandi rotte commerciali

Nell'estate del 1338 sei patrizi delle famiglie Loredan, Contarini, Querini e Soranzo fondarono una "societas" e lasciarono Venezia alla volta di Delhi lungo la via continentale del Nord su cui si trovavano i grandi scali di Costantinopoli, Tana, Astrakhan e i caravanserragli di Organzi, Tirmidh e Ghazni. Portavano con loro tessuti, tele fini e ambra da vendere lungo il cammino, un orologio e una fontana per Muhammad ibn Tughluk, sultano di Delhi, che li ebbe per 200.000 bisanti. Con il guadagno realizzato acquistarono perle da rivendere a partite in Francia (19). Giovanni Loredan, il protagonista del processo che, per una oscura questione di eredità, fu portato davanti ai giudici di petizion - il tribunale del commercio -, era di ritorno da un precedente, lungo viaggio nel Catai, da dove aveva portato spezie che aveva rivenduto, prima di ripartire per l'India, per procurarsi stoffe di Malines, tessuti di Firenze, stamigne e ambra. Delle pezze furono commerciate fino a Saraj, la capitale del khān di Qipciāq, a nord di Astrakhan. Lungo il tragitto, la carovana, che seguiva i passi dei fratelli Polo nel loro viaggio del 1261-1262 e di Marco Polo un cinquantennio prima, incontrò altri Veneziani a Costantinopoli e a Tana - cosa nient'affatto sorprendente - ma anche ad Astrakhan e a Organzi, la città dove si tesseva l'organza. Un simile viaggio necessitava di una vera e propria preparazione fisica e intellettuale: i Veneziani seguivano scrupolosamente i consigli di Francesco Balducci Pegolotti, l'agente dei Bardi il quale, nel Libro de Divisamenti, più noto sotto il nome di Pratica della mercatura, aveva descritto l'itinerario, le merci da importare, i mercati su cui piazzarle, l'inutilità di conservare tessuti per i territori al di là di Organzi in quanto forse solo le più raffinate tra le stoffe europee avrebbero ammortizzato i costi eccessivi del trasporto attraverso le alte montagne afgane.

Non si è prestata sufficiente attenzione alla natura e al disequilibrio degli scambi in cui si erano impegnati i mercanti veneziani. Costoro rientravano dall'Asia con spezie o perle, merci di grande valore e di poco ingombro ma comunque prodotti di raccolta, mentre avevano lasciato l'Europa con le merci più ricche dell'industria europea, con i tessuti delle Fiandre o di Brabante, della Toscana, l'orologio e la fontana meccanica - due automi probabilmente, di certo testimonianze dell'ingegno tecnico europeo. Né meno notevole era stata l'organizzazione commerciale della spedizione; i mercanti infatti erano sì legati da un contratto di "societas", ma ciascuno concludeva comunque i propri affari personali, integrando il proprio capitale strada facendo e stringendo rapporti con persone con cui diveniva facile stabilire nuove "colleganze". Giovanni Loredan, che aveva lasciato Venezia munito di molte colleganze, a Costantinopoli aveva ricavato una certa liquidità dalla vendita dei tessuti e aveva concluso con un mercante cremonese un contratto di cambio pagabile a Delhi dove questi aveva dei creditori; in Asia centrale, aveva chiesto un ulteriore prestito a un arabo che aveva preteso un interesse superiore al 40%.

b) Il mercante in terra straniera

Nell'estate del 1350, a Costantinopoli, il notaio veneziano Antonio Bresciano stipulò 58 atti in cui si nominavano 189 persone fra mercanti e testimoni (20). Di 116 ci è nota la provenienza: il 42 % era veneziano, il 15% era costituito da Veneziani residenti a Costantinopoli e il 9% risiedeva a Creta. I due terzi delle pratiche del nostro riguardavano dunque Veneziani, e tra questi dominavano i nobili: Celsi, Contarini, Corner, Dolfin, Giustiniani e Soranzo. I Veneziani, come altre colonie mercantili, eccetto i Genovesi che possedevano un proprio quartiere a Pera, si erano per lo più stabiliti sulla riva meridionale del Corno d'Oro, dove beneficiavano del diritto di totale extraterritorialità e dunque di larga autonomia. Il maggiore dei loro privilegi, successivamente alla Bolla d'oro del 1082 confermata nel 1265, consisteva nell'esenzione da tutte le tasse doganali, ivi compreso il kommerkion sulle transazioni, mentre ad un kommerkion del 10% su tutti gli affari erano sottomessi i Greci e gli Orientali sudditi dell'Impero. Tale imposta, pagata in pari misura dal venditore e dall'acquirente, fu causa di contestazioni in quanto la corte imperiale ne pretendeva l'applicazione anche ai Greci che acquistassero dai mercanti della Repubblica. Per porre fine alla disparità di trattamento fra Veneziani o Occidentali in genere (con il trattato di Ninfea i Genovesi avevano ottenuto un analogo privilegio) e i loro concorrenti bizantini, Giovanni VI Cantacuzeno aveva tentato di ricostituire una marina bizantina onde evitare il ricorso ai mercantili italiani. Per ovviare alle necessità del proprio commercio marittimo, la Serenissima aveva addirittura contribuito a restaurare i vecchi arsenali bizantini.

Tutti gli approvvigionamenti della capitale in derrate di prima necessità - grano, sale, vino, olio - passavano attraverso le mani e le navi degli Occidentali che controllavano anche il commercio al dettaglio, la vendita dei vini di Creta nelle taverne, le carni macellate e il pescato. Tutto ciò era perfettamente normale. La grande città era più un mercato di consumo immediato che un centro di esportazione; il porto era animato dal commercio di transito, di scalo e di deposito sulle vie marittime che da Tana, da Caffa o da Trebisonda raggiungevano i grandi emporia occidentali. È probabilmente per questo motivo che troviamo tante vendite di schiavi tatari - 15 negli atti del notaio Bresciano, 12 maschi e 3 femmine - il che faceva di Costantinopoli "un fiorente mercato della tratta" (21). Il prezzo medio delle donne era assai più elevato, 50 iperperi contro i 30 di uno schiavo. I più venivano acquistati dai mercanti veneziani appena prima del rientro in patria (22).

L'altra derrata importante a Costantinopoli era, assieme al grano, il vino importato dai paesi greci non veneziani e da Creta. Il 15 marzo del 1344 il senato esaminò il progetto imperiale di vietare ai mercanti stranieri la vendita al dettaglio, un documento che testimonia della singolare estensione dei trattati: dalla libera importazione e dalla vendita franca all'ingrosso Venezia era passata al controllo di un gran numero di taverne e alla vendita al dettaglio a prezzi competitivi. I tavernieri veneziani attiravano la clientela a detrimento dei concorrenti greci e del fisco, e se molti erano in realtà dei Greci che avevano illegalmente ottenuto la cittadinanza veneziana per sfuggire alle tasse, è anche vero che i Veneziani non disdegnavano i benefici della vendita al dettaglio: non tutti erano grandi uomini d'affari che attendevano notizie solo da Bruges o da Alessandria.

c) Una grande impresa mercantile nelle colonie

Nell'aprile del 1358 il senato volle avviare un'inchiesta su una società formata da quattro o cinque mercanti che, a Cipro, si erano accordati per diminuire la quantità di cotone destinata a Venezia, in modo da mantenere i prezzi artificiosamente alti. Il senato si proponeva di estendere le indagini anche allo zucchero in polvere, al sale e ad altre derrate, come pure agli armatori che per analoghe motivazioni decidevano di diminuire il numero di navi da trasporto e, infine, a tutti i porti di transito dei mercanti veneziani. Alla base del provvedimento vi erano il proposito di evitare il calo delle riscossioni doganali, la contrazione dei noli, preludio a una crisi della marina e delle costruzioni navali, e il timore della concorrenza degli altri porti - Ancona in primo luogo - qualora i mercati occidentali non fossero più stati approvvigionati da Venezia. In realtà nessuna di tali proposte ottenne il numero di assensi necessario e l'iniziativa si arenò. Coloro che reggevano i monopoli non furono più inquisiti e il senato dovette rimettersi al loro buon volere per "dare de dictis sale et pulvere [zuchari] aliis ad sufficientiam iuxta peticionem mercatorum et patronorum qui volunt caricare navigia" (23).

"Se il commercio è sempre lo scopo e lo stimolo più forte della attività coloniale delle grandi città marittime del Mediterraneo occidentale, esso si accompagna talvolta a manifestazioni notevoli di attività agricola ed industriale, dirette ad alimentare appunto una più intensa e proficua corrente di scambi", scriveva Gino Luzzatto (24). A Cipro, indipendente sotto la dinastia dei Lusignano, i fratelli Corner avevano orientato la loro attività verso due richiestissimi prodotti agroindustriali, il cotone e la canna da zucchero. Nel 1365, la compagnia da loro fondata con Vito Lion e dotata di un capitale di 83.000 ducati aveva sviluppato un'economia di piantagioni, con le colture specializzate più richieste dal mercato internazionale e più adatte ad accrescere i traffici.

Gli stretti rapporti con i principi di Cipro avevano garantito ai Corner facilitazioni commerciali e fiscali: privilegi costosi e che bisognava pagare. Nel 1366, per finanziare la campagna contro i Turchi, Pietro I di Lusignano si fece prestare 60.000 ducati da Federico Corner che ottenne il casale di Piscopi sulla costa meridionale dell'isola e incentivò la coltivazione e la trasformazione della canna. Alla fine del secolo i tre nipoti di Federico erano stati invitati dal padre a rimanere in "fraterna società" per 25 anni e a investire 5-6.000 ducati l'anno nelle piantagioni di Piscopi. I Corner si interessavano attivamente al commercio marittimo, all'appalto delle galere e alle spedizioni commerciali (le sole mude dell'autunno del 1365 dirette a Venezia e a Genova fruttarono a Fantin Corner 67.800 ducati), alla vendita del pepe e della noce moscata, all'esportazione del sale di Cipro, avendo ricevuto in pegno dai principi dell'isola, a quel che pare, la grande salina di Larnaca (25).

d) Il commercio veneziano via terra

I Veneziani non rifuggivano le fatiche e i pericoli del commercio terrestre. Non esitavano a valicare le Alpi per condurre i loro affari in tutte le città del Nord e i mercanti stranieri, specialmente tedeschi, non monopolizzavano né l'importazione a Venezia dei prodotti delle loro terre né l'esportazione di prodotti levantini che venivano trasportati dalle navi veneziane. C'è da aggiungere poi che i Veneziani non se ne stavano passivi al loro banco, sotto le volte di Rialto, ad attendere i soci. Nel 1306, Giovanni d'Avanzo, che aveva un credito di 133 lire di grossi sui beni dell'imperatore e dei mercanti tedeschi (26), ebbe a subire un furto in Germania; l'anno successivo, nel maggio 1307, Alberto, re dei Romani e imperatore di Germania, informava il consiglio urbano di Costanza, sul lago omonimo, che doveva ritrovare e perseguire i briganti che avevano rubato 67 marchi d'argento a quattro mercanti veneziani: Marco Romano, Ermolao Bianco, Savarino de Jacobo e Romano Diedo (27). Nel 1384 o nel 1385, alcuni nobili di ca' Donà spedivano della seta a Monaco, nella Germania del Sud (28). Non tutti seguivano personalmente le vie di terra; talvolta preferivano affidare i loro beni a uno straniero che conoscesse l'itinerario, come quel Petrachino di Boemia che, alla fine dell'inverno del 1341, rientrava da Bruges con 19 balle di merci. Le strade tuttavia erano spesso interrotte dalle intemperie e Petrachino scomparve con una balla di 366 libbre di zafferano e i 187 ducati con cui doveva pagare gli addetti ai trasporti. Quando questi si recarono a Venezia a raccontare l'accaduto, il senato inviò alla ricerca del colpevole un ambasciatore che conosceva il tedesco.

La Germania era anche la via d'accesso per i due grandi mercati del Nord-Ovest europeo: le fiere della Champagne, in declino già dalla fine del secolo XIII, e Bruges nelle Fiandre, per la quale proprio allora si apriva un'epoca di prosperità. Mentre è appena menzionabile la presenza di Venezia nella Champagne, l'attrazione esercitata da Bruges non venne mai meno per tutto il Trecento; i Veneziani infatti trovarono nuovi itinerari per stringere legami commerciali con il grande emporio fiammingo. Il balivo ("gastaldio") che reggeva per conto del duca Ottone di Carinzia il castello di Matsch nel Tirolo, aveva preso la disdicevole iniziativa di confiscare 20 balle di tessuti a Tomà Balduin malgrado il salvacondotto di cui era in possesso, e per motivi "frivoli e sospetti" rifiutava di restituire la merce benché si andasse deteriorando. Erano di conseguenza logiche le esitazioni che trattenevano le spedizioni attraverso il Brennero fino alle fiere francesi della Champagne, come ebbe a scrivere al duca il doge Pietro Gradenigo, concedendogli un termine di quindici giorni per risolvere l'affare (29).

Le vie di terra erano spesso dominio di incomprensibili vessazioni che si aggiungevano alle chiusure orografiche, alla difficoltà di superare fiumi e torrenti, di scalare rilievi e di comprendere i dialetti degli abitanti. In mare e nei quartieri mercantili dei porti orientali, tutti parlavano la "lingua franca" - una sorta di italiano -, ma lungo le vie di terra le lingue erano sempre diverse e sebbene le valli che solcano i primi pendii delle Alpi meridionali già costituissero in qualche modo - nella sommaria geografia del tempo - un'avvisaglia di Germania, il mosaico degli idiomi, dallo sloveno del sud-est fino al fiammingo del nord-ovest, esigeva sforzi e pazienza. Si capisce perché i mercanti italiani all'estero tendessero a ritrovarsi negli stessi quartieri, se non proprio per respirare l'aria di casa, almeno per ritrovarvi lingua e abitudini proprie. A Bruges i Veneziani, i Genovesi e i Fiorentini avevano ciascuno un proprio consolato sulla stessa piccola piazza attraversata dalla Vlamingstraat. Nelle vicinanze si trovava il palazzo della famiglia van de Beurs, che diventerà, nel secolo successivo, la prima "borsa". Il commercio si concentrava in questo piccolo spazio ove i Veneziani, che sopraggiungevano sempre più numerosi via mare, incontravano i mercanti di altre nazioni lungo l'asse Markt-Kranplatz-Grosser Zoll. Era questo il luogo dei grandi appuntamenti internazionali dei mercanti accorsi da tutta Europa; era qui che contrattavano Italiani, Inglesi, Anseatici e Castigliani; era qui che si annodavano i rapporti d'affari tra le più operose città europee. E qui bisognava dunque venire per concludere affari con i mercanti di Brema, di Amburgo, di Lubecca, persino con quelli di Riga e di Bergen. Nel secolo XIV (nel 1347, prima della Peste Nera e in maniera più stabile nel 1357) i Veneziani, stanchi dei pericoli e delle imboscate sulle vie di terra, attivarono la linea marittima Venezia-Bruges. Fu ancora nel 1347 che gli Anseatici si diedero un quartier generale a Bruges e presero l'abitudine di riunirsi nel convento dei Carmelitani, prima di edificare - nel secolo successivo - la Casa degli Anseatici (Oosterlingenhuis). Bruges offriva un altro motivo di interesse, emblematico della situazione del commercio alla fine del Medioevo: ogni nazione aveva qui i propri pesi e le proprie bilance - le bilance della grande dogana e della gru, quella degli Spagnoli per pesare i metalli a Sint Jansplein, quella degli Inglesi per pesare la lana nella Engelsestraat... (30). A partire dalla seconda metà del Trecento, la Germania non figura più, secondo la documentazione pazientemente raccolta da Henry Simonsfeld, come via d'accesso a Bruges: da intermediaria era ormai diventata cliente (31).

L'impatto della crisi demografica

Nel secolo XIV, dopo l'espansione e la relativa prosperità dei precedenti due secoli, l'Europa conobbe una serie di catastrofi senza precedenti che non risparmiarono Venezia e Genova, le porte attraverso cui, alla fine del 1347, con i vascelli e le merci giunse dall'Asia quell'epidemia che ogni sette-dieci anni avrebbe rinnovato con terrificante regolarità le sue devastazioni. La peste non colpiva a caso, ma si abbatteva su popolazioni già indebolite dalla fame, inserendosi nella macabra trilogia carestia-guerra-mortalità, i cui termini, se pure potevano essere invertiti, costituivano il segno evidente della più generale crisi in cui versava l'economia europea alla fine del Medioevo. Purtroppo, per quanto riguarda Venezia non si sono ancora condotti studi esaurienti sull'impatto della crisi sull'economia e la società. Si è scritto, giustamente, che un grande porto viene risparmiato dalla carestia più facilmente di una regione agricola per la sua possibilità di approvvigionarsi in mercati lontani grazie ai mercanti e alle navi. Quando però, nel 1348, scoppiò la peste, Venezia subì l'afflusso delle popolazioni cacciate dalla terraferma dalla grave crisi alimentare del 1347, in cerca di pane ed elemosina davanti alle porte delle chiese.

Nel 1338 la popolazione veneziana ammontava probabilmente a 110-120.000 abitanti; la peste, secondo i cronisti, ne falcidiò probabilmente la metà, sì che nel 1349 essa non superava le 50-60.000 unità. Una catastrofe di tali dimensioni produce necessariamente le conseguenze più disastrose sul livello delle attività economiche, poiché riduce della metà i produttori e i consumatori. La peste non era ancora terminata che già, il 22 giugno, il maggior consiglio, sensibile al problema, discuteva su come rimediare alle perdite. Coloro che erano stati banditi furono richiamati, i prigionieri per debiti liberati, la tassa di ingresso nelle Arti soppressa. Parimenti venne assai ridotto il periodo di residenza necessario agli immigrati per ottenere i privilegi "de intus et de foris", come l'accesso al commercio interno ed esterno via mare. Si tentò anche di attirare gli artigiani conferendo loro il diritto di esportare prodotti oltremare. La Repubblica, dunque, per colmare i vuoti scavati nella popolazione richiamava manodopera qualificata, esperta, dotata di conoscenze tecniche e forse anche di capitali, accompagnata dalla famiglia, da servi e da operai.

L'afflusso di stranieri fu consistente ma non bastò a riempire i vuoti lasciati dall'epidemia e l'immigrazione divenne elemento costante della politica di mantenimento degli equilibri demografici. Venezia tentò anche di rinvigorire le proprie forze favorendo l'immigrazione di contadini poveri, o di ricchi stranieri attratti dalle possibilità di guadagno del mercato di Rialto, o ancora di mercanti e artigiani provvisti di capitali; alla fine del Trecento, fra i gruppi più numerosi figuravano i Tedeschi, molti dei quali fecero i fornai (32), i Fiorentini e gli Ebrei ashkenaziti. Nel 1383, ad esempio, il senato autorizzò un mercante del fondaco, Filippo Grandis di Norimberga, specializzato nella spedizione di lane in Lombardia da dove importava tele, ad aprire un commercio a Rialto e vendervi i tessuti marchiati col sigillo dei "visdomini"; liberale autorizzazione limitata però a un anno ed eventualmente rinnovabile (33).

Le conseguenze della peste perdurarono a lungo sotto diverse forme: la penuria di manodopera determinò il rialzo dei salari nell'artigianato e dei prezzi alimentari; ma soprattutto la ricchezza si trovò concentrata nelle mani di un gruppo ristretto di sopravvissuti i quali, dopo i momenti di paura e di dolore, avrebbero potuto cedere alla tentazione di dilapidare i patrimoni ereditati in acquisti voluttuari o donazioni a favore delle istituzioni religiose. Il senato dunque dovette suo malgrado riconoscere che quasi tutto il capitale della città rischiava di cadere nelle mani della Chiesa, "in extremam desolationem civium nostrorum" (34).

C'è poi, passato a lungo sotto silenzio, un altro aspetto della politica demografica, strettamente legato al commercio: la tratta degli esseri umani. Solamente negli atti del notaio Marco dei Raffanelli, attivo a Venezia alla fine del secolo, tra il 1388 e il 1398, Krekić ha rinvenuto non meno di 292 atti di vendita di schiavi, in maggioranza donne tatare (221) nel solo mercato veneziano. In particolare, le donne erano per lo più di età compresa tra gli undici e i trent'anni e venivano valutate in media fino a 45 ducati, mentre un uomo della stessa età ne valeva solo 37 e mezzo. Era un commercio di considerevole portata con un traffico che raggiungeva un totale di 12.250 ducati. Certamente si ricorreva agli schiavi come manodopera, ma ci doveva essere dell'altro, altrimenti i giovani maschi avrebbero avuto un valore pari a quello delle femmine: occorrevano sì domestici, ma ancor più giovani concubine. La lettura dei testamenti è rivelatrice dei rapporti che univano le giovani al de cuius defunto, che non mancava infatti di mettere da parte dei piccoli gruzzoli per l'amante e i suoi figli. L'abbondanza di schiavi originari della Russia meridionale e del Caucaso dimostra come il mercante veneziano esercitasse anche la tratta (35).

Il commercio dei prodotti di prima necessità. a) Il commercio dei grani

Quali erano le esigenze di cereali, farina, pane e biscotto? Si pensi che alla popolazione residente si aggiungevano i non residenti, le ciurme, gli equipaggi della flotta, i viaggiatori e i mercanti, i pellegrini e tutti coloro che si imbarcavano per molti mesi, con le loro provviste di biscotto, su navi approvvigionate proprio a Venezia. La domanda di grano sul mercato veneziano era consistente: nel 1342 i granai della città ne custodivano 365.559 staia e, di queste, 97.320 erano di frumento di ottima qualità. Freddy Thiriet, pubblicando le cifre citate (36), non esitava a ridurle a una trentina di migliaia di ettolitri, ma ciò perché aveva confuso le misure cretesi con i pesi veneziani. Di fatto si trattava di una massa pari a 229.936 quintali, ma quello che ci interessa qui è segnalare come l'amministrazione veneziana valutasse il fabbisogno quotidiano in 1.000 staia, ovvero 62.900 chili di cereali, equivalenti a una razione giornaliera, per persona, di una libbra (37).

Nei rifornimenti di granaglie occupavano un posto particolare le competenze delle rendite che i proprietari di terre situate nei comuni vicini o lontani che fossero, da Verona alla Marca, trasportavano in Laguna: tra essi un patriziato che aveva cominciato ad acquistare beni fondiari in terraferma ben prima del Quattrocento (38), e in ciò tuttavia preceduto da un'altra categoria di illustri proprietari: i piccoli e grandi monasteri lagunari, con estesi possedimenti che percepivano rendite in natura a lungo sfruttate come riserva demaniale (39). Il convento di San Giorgio in Alga, non certo fra i più ricchi, ricavava dai fondi di Campolongo Maggiore e di Mestre 415 moggi (padovani) di frumento, grano ("biade"), miglio, segale e farro ("spelta"), oltre a ortaggi, vino, pollame e uova (40).

Il possesso di beni nei vicini terreni agricoli della terraferma stava molto a cuore ai Veneziani, non tanto perché vedessero nella terra un valore-rifugio di contro ai rischi inerenti il commercio marittimo, quanto per la possibilità di spedire in franchigia a Venezia i raccolti destinati a una popolazione urbana numerosa e costretta ad importare i generi di prima necessità. Fra gli altri citeremo le famiglie Morosini, Corner, Trevisan, da Molin, Contarini, Querini, proprietarie di terre nel Ferrarese (41). I Veneziani avevano ottenuto il diritto di importare i loro raccolti senza tasse, ma le autorità estensi avevano scoperto che alcuni esercitavano anche il contrabbando: un Querini, per esempio, acquistava grani sulla piazza di Ferrara e li spediva a Venezia frodando i diritti doganali. Non sempre però i proprietari di beni in terraferma godevano del diritto di portare in città i loro raccolti: nel 1307 il governo di Treviso aveva istituito il sistema della licenza per evitare le esportazioni clandestine, ma talvolta capitava che cadesse nella propria stessa trappola, come quando, avendo saputo che Venezia attendeva un convoglio di grano dalle Puglie, dovette aprire improvvisamente le frontiere (42).

Per tutti i rifornimenti che giungevano dall'Italia padana attraverso i fiumi e dalle altre regioni per mare, la Repubblica dipendeva dalle vie d'acqua. Il ciclo del grano si conciliava perfettamente con il calendario del raccolto e della navigazione: nei paesi mediterranei veniva mietuto all'inizio dell'estate e arrivava a Venezia con la muda d'autunno (stagione della navigazione), ma in caso di penuria le navi ripartivano in inverno e rientravano all'inizio della primavera quando minacciava la carestia; era quello il carico principale delle navi disarmate di medio tonnellaggio. Nei periodi bellici il comune preferiva organizzare dei convogli: fu così che nel 1380, durante la guerra di Chioggia, i Genovesi si impadronirono di 4 galere e 24 velieri carichi di cereali (43).

Per assicurarsi un regolare approvvigionamento, il comune acquistava i raccolti a termine, già in primavera se non addirittura, specialmente nelle colonie, con un anticipo di anni. A Creta, fornitrice importante delle isole della Romània veneziana, il traffico era controllato dai grandi proprietari veneziani che preferivano vendere il raccolto a prezzi elevati sul libero mercato egeo piuttosto che cederlo a basso prezzo all'ufficio del grano (44). Nel 1333 un ambasciatore dei feudatari veneziani dell'isola aveva offerto al comune 80.000 misure di grano l'anno, per un periodo di cinque anni al prezzo di 18 iperperi ogni 100 misure, ma gli ufficiali fecero notare che i feudatari erano tenuti a non superare i 16 iperperi e il senato si rifiutò di far lievitare i prezzi (45). Di regola, tuttavia, tutte le esportazioni dell'isola dovevano essere dirette a Venezia sia per le necessità del consumo della città sia per la ridistribuzione all'estero con il puntiglioso controllo delle autorità. L'ufficio del grano anticipava ai feudatari il pagamento delle future forniture tanto che questi vi si rivolgevano per chiedere prestiti per i noli dei cereali spediti e, in caso di necessità, per comperare da terzi quanto occorreva per completare il loro raccolto e la fornitura. Alessio Kalergi ottenne dall'ufficio un prestito di 6.000 iperperi da rimborsare con consegne di grani nei quattro anni a venire, nelle fiere che nell'isola si tenevano in agosto. I crediti accordati come anticipo sulle consegne introducevano il capitale commerciale nei circuiti della distribuzione cerealicola, stimolavano la produzione subordinandola al mercato, stabilizzavano i prezzi dei cereali - prodotti particolarmente sensibili a tutti gli aspetti congiunturali - e garantivano una certa liquidità ai produttori nonché un regolare approvvigionamento al cliente creditore.

Con le Puglie, la Sicilia era uno dei migliori fornitori dei grandi porti italiani. Per potervi realizzare i propri affari conveniva poter contare su una clientela sul posto, cui rendere servizi con appoggi diplomatici o finanziari, costituire un apparato commerciale ben saldo nei porti, centri economici e finanziari. "Non ci si improvvisa mercante di grano", osservava Fernand Braudel (46). Occorrevano anche capitali, e conoscenza dei luoghi di produzione, nonché una rete di corrispondenti e di informatori. Essendo i meccanismi commerciali controllati dalla Corona, era prudente allacciare rapporti con la corte e con l'amministrazione; i mercanti e i diplomatici veneziani di passaggio nell'isola vi tessevano saldi rapporti con le potenti casate feudali. Così avevano fatto i Chiaramonte, ad esempio, con mercanti siciliani che, come Pino Campolo (47), avevano a lungo soggiornato a Venezia o con ufficiali, "maestri secreti" come Giacomo Campolo, parente di Pino, oppure anche con "mastri portolani" come quel Bartolomeo Rosso, procuratore del mercante Luca Bembo, definito di volta in volta "mercante di Venezia" o "cittadino di Siracusa". Costoro concludevano trattati per l'esportazione del frumento di Modica nel cuore dei feudi dei Chiaromonte o della Val di Noto dove un funzionario legato in affari con il Rosso, Pietro di Forlì, vendeva le licenze di esportazione ("tratte"). Gli acquisti veneziani in Val di Noto erano consistenti: durante l'autunno del 1399 vi furono negoziate 5.300 salme, circa 11.000 ettolitri, il 70% delle quali dal cardinale Pietro Serra, ex segretario del re e vescovo di Catania, influente personaggio impegnato in complessi affari di crediti con la corte e con privati cittadini. I Veneziani avevano rapporti privilegiati con certi porti: Ludovico Contarini e i Bragadin concentravano le proprie attività su Siracusa e Vindicari o sulla Val di Noto, mentre Ognibene d'Agostino e Giovannuccio Giliolo preferivano esportare formaggi e frumento da Sciacca e da Mazara (48).

Grande porto al riparo da carestie più di molte regioni agricole - al minimo allarme le flotte salpavano verso tutti i "caricatori" mediterranei - Venezia riforniva talvolta le basi d'Oltremare la cui funzione sarebbe stata invece quella di garantire il servizio di approvvigionamento della metropoli. La Serenissima non mancava di allargare i propri rapporti commerciali marittimi con il Levante a terre straniere cui inviava prodotti alimentari. Nel 1317, alla fine della grande crisi frumentaria che si era abbattuta sull'Europa, dovette inviare grani a Negroponte, a Corone, a Modone e a Cipro. Nel 1320 le autorità dei porti armeni che ricevevano cereali da Cipro e da Creta, toccate dalla penuria di grani, obbligarono i legni veneziani a scaricare sul luogo. Il commercio e la fornitura di viveri favorivano inoltre la penetrazione nel bacino mediterraneo orientale e il dominio di quelle vie marittime da parte delle marine occidentali. Per ottenere l'estensione dei privilegi commerciali la Repubblica distribuiva frumento anche ai musulmani di Tripoli di Siria e grano siciliano alla Tunisia(49) che, fino al secolo precedente, era stata uno dei suoi grandi fornitori.

b) Il commercio della carne

Marin Sanudo stimava il fabbisogno annuo di carne, alla fine del Quattrocento, sui 14.000 buoi, 13.000 vitelli e 70.000 capi di bestiame minore (50) di provenienza estera. L'approvvigionamento occupava macellai di Venezia e di Padova e fu a costoro che, nel 1324, in Cadore furono confiscati 2.400 montoni e agnelli (51). A Venezia le famiglie patrizie facevano largo uso di carne fresca o salata, di cacciagione e di pollame (52). I "ternieri", che commerciavano in olio, grassi, formaggio e miele, vendevano anche carne salata, mentre quella fresca era smerciata dai macellai. In tempo di guerra, la speculazione contribuiva al lievitare dei prezzi. Un modesto macellaio, Vielmo de Zane, intentò davanti ai consoli dei mercanti un processo contro un grosso importatore che aveva in magazzino 100 "miera" (sulle 50 tonnellate) di carni salate, vendute in contanti a 115 lire per "mier". Nel luglio del 1378, mentre le truppe coalizzate assediavano Mestre, Vielmo, che non aveva la possibilità di immagazzinare, acquistò a termine 10 miera di carne a 120 lire, cifra contrattabile. Alla fine del mese, quando già il costo era salito a 125 lire, l'importatore riacquistò allo stesso prezzo la merce. Sei mesi più tardi, quando a causa della guerra la carestia faceva sentire i suoi effetti in città, si erano raggiunte le 190 lire. La pratica delle vendite a termine contribuì a far sì che il prodotto scarseggiasse e che l'insieme dei prezzi lievitasse fino al 300% durante la crisi della guerra di Chioggia (53).

c) Le differenti forme di approvvigionamento della città

Le vie d'acqua erano determinanti nel commercio veneziano ma a monte, come per i territori arciducali situati al di là delle Alpi, taluni segmenti del tragitto non lasciavano alternativa se non il percorso via terra.

Al tempo del blocco attuato alla fine della guerra di Chioggia, dal 22 febbraio al 14 settembre del 1381, al fine di controllare tutti i movimenti di generi alimentari e di interdirne il trasporto verso Venezia, i doganieri di Chiusa annotarono giorno dopo giorno il passaggio delle bestie da soma, del bestiame di piccola e grossa taglia, dei carri di vettovaglie con grano, frumento, segale, avena, ortaggi, carne salata, strutto, sego e salumi scesi dal Nord verso le città della regione del Friuli. La curva dei passaggi diminuiva regolarmente dalla fine del mese di febbraio a metà settembre, mentre la circolazione più intensa era quella che si verificava nella stagione invernale. In pieno inverno infatti cavalli e buoi erano disponibili per il basto e per tirare la carretta o la slitta, poiché da dicembre a marzo lo spessore della neve trasformava i cammini più impervi in piste sdrucciolevoli. Ma il calendario dei lavori agricoli era ancora più rigido di quello meteorologico e la struttura contadina del trasporto imponeva ferree condizioni alla circolazione alpina. Diversa era la situazione dei trasportatori: alcuni, gli agenti che lavoravano per conto di mercanti, non possedevano che uno o due cavalli, altri, piccoli imprenditori che univano commercio e trasporto, lungo il cammino ne affittavano dieci o venti volte tanti, aggiogati o imbastati e accompagnati da garzoni/servi. Molti erano contadini che per integrare le magre risorse facevano lavorare il cavallo, loro unico capitale. Per lo più i trasportatori non perdevano tempo alla ricerca di un cliente, ma depositavano le merci presso il locandiere. La loro attività era caratterizzata dal viaggio in gruppo: si radunavano carri e bestie da soma in carovane e ci si aiutava l'un l'altro a superare i pendii (54). Lo stesso meccanismo funzionava per il "corso", come erano chiamate le carovane che trasportavano i generi di prima necessità - grano, legna da riscaldamento, pelli, bestiame, carni seccate - nei piccoli porti istriani, soprattutto in quello di Capodistria, dov'era l'imbarco per Venezia.

d) Il sale e le spezie

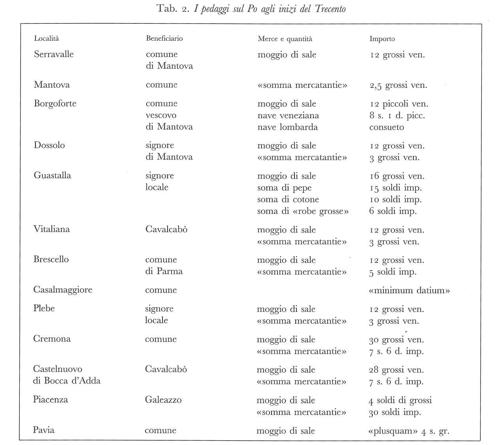

L'"ordo salis". Nel Trecento Venezia si avvalse di due politiche assolutamente diverse per conseguire un unico risultato: il monopolio degli approvvigionamenti di sale nell'Italia padana e lungo l'arco alpino fino alla linea dei grandi valichi. Nell'economia veneziana il sale è il prodotto che meglio può illustrare i meccanismi del mercato: la città lo importava in modo massiccio e lo riesportava integralmente, poiché per la popolazione urbana quello di Chioggia era più che sufficiente. Nell'Adriatico la Repubblica tese, se pur con successo limitato, a imporre il proprio monopolio sulle forniture di sale dei produttori e delle autorità delle signorie sotto la cui giurisdizione erano poste le saline, mentre il trasporto del prodotto fino ai depositi veneziani era lasciato all'iniziativa dei privati che lavoravano con i loro legni di piccolo tonnellaggio per l'ufficio del sale. Essendo il sale un genere di monopolio, i mercanti non intervenivano nell'acquisto, nella vendita o nel trasporto, benché quest'ultimo fosse libero a condizione che il proprietario della barca potesse esibire i certificati rilasciati dalle autorità, le "bullette". Venezia poteva ricorrere a una tale monopolizzazione della produzione grazie al suo peso determinante nell'Adriatico, che le consentiva di imporre la sua volontà egemone con le armi o con le alleanze. Non tutte le saline del Mediterraneo erano alla sua portata: le più vaste erano controllate infatti dal potente principe di Aragona, mentre altre si trovavano sotto la giurisdizione di sovrani musulmani, arabi, mamelucchi o tatari e quella di Cipro apparteneva ai Lusignano. Nell'impero coloniale, Corfù e Candia disponevano solo di una piccola produzione destinata al fabbisogno locale: non sarebbe stato possibile esigere che i produttori cedessero gratuitamente il loro sale. In tali condizioni Venezia spostò il monopolio dalla produzione al trasporto e approntò una serie di dispositivi assai restrittivi dando vita all'"ordo salis", l'ordine del sale.

La storia del sale ben descrive i mutamenti operati nel commercio dal patriziato veneziano alla fine del Trecento. Nel secolo precedente, dopo una serie di operazioni militari o un brutale blocco commerciale, Venezia era riuscita a imporre per trattato il suo monopolio su molte città come Padova e Treviso, le più vicine, Ravenna e Ferrara, le meglio servite via mare, Verona e Mantova che controllavano l'Adige e il Po, le due grandi vie della navigazione fluviale, e Bologna che avrebbe potuto servirsi delle saline romagnole (55). Ma si trattava di una forma di monopolio che aveva in sé i germi della guerra, e la Serenissima, ben prima della fine del secolo XIII, aveva capito come fosse preferibile controllare il commercio del sale all'origine, debellare il contrabbando, chiudere le vie all'approvvigionamento autonomo, orientarsi insomma verso un monopolio della produzione ottenuto a spese di signori più deboli dei grandi comuni italiani, o comunque più lontani, e grazie al suo incontestato predominio sull'Adriatico. Così, senza far ricorso alle armi, avrebbe imposto il monopolio sul sale alle popolazioni dell'Italia del Nord.

Nel Mediterraneo gli acquisti di sale grosso fatti dai Veneziani obbedivano alle leggi del mercato, ma il comune non poteva basarsi sulla sola iniziativa privata, ciò che sarebbe stato contrario a ogni uso invalso, tanto estraneo gli era lo stesso concetto di libera iniziativa. Doveva dunque avere sempre disponibili massicci quantitativi di sale per far fronte alla domanda di un vasto entroterra, densamente popolato e, soprattutto, costretto a ricorrere a Venezia. Lo Stato, per conciliare la libera produzione e il monopolio sulle forniture, non trovò mezzo migliore che istituire un complesso di costrizioni e di incentivi, conosciuto sotto il nome di "ordo salis", per favorire un flusso regolare nelle importazioni. L'"ordo salis" fissava il prezzo, la quantità, la qualità e l'origine del prodotto che i mercanti dovevano portare al ritorno da ogni loro viaggio e che il comune era disponibile ad acquistare (56).

L'"ordo salis" fu applicato durante tutto il secolo XIV. Si trattava di una procedura rigida che imponeva di importare a Venezia quantità fissate di sale in proporzione alle merci di pregio caricate sui vascelli tondi e armati. Nel 1303 i mercanti che si recavano ad Alessandria furono invitati ad adeguarvisi. Successivamente, in una convenzione stipulata tra gli stessi mercanti e la signoria, venne adottato un calcolo differente che autorizzava un quantitativo di sale pari ai due terzi del carico totale, proporzione nient'affatto sorprendente dato che nelle navi tonde la stiva costituiva quasi il 60% dello spazio disponibile per le merci. Nel 1353 però, quando le navi rientrarono in porto a pieno carico, il maggior consiglio, ritenendo l'eccedente "venuto senza nessun ordine", decise di acquistarlo "per la metà del prezzo del sale importato secondo l'ordine": certo, si trattava di un prodotto utile e proficuo ma che non avrebbe dovuto sostituirsi agli altri traffici né minare le funzioni del porto di Venezia. Il maggior consiglio tuttavia mutò presto d'avviso in quanto, dopo due anni di guerra con Genova e le conseguenti difficoltà nel commercio marittimo, il sale giunto per il maggior profitto del comune fu dichiarato "non arrivato contro l'ordine" e i trasportatori ne ottennero il prezzo pieno.

L'"ordo" imponeva anche un calendario: le navi dovevano lasciare i posti di carico prima del giorno di sant'Andrea (il 30 novembre), in ossequio sì alle prescrizioni del rilascio invernale ma in realtà per garantirsi un prodotto ben secco, prima delle piogge dell'inizio dell'inverno. Se in certe annate l'ordine non era stato rinnovato ma i mercanti rientravano con le stive colme di sale, gli ufficiali rifiutavano di prenderlo in carico dato che "non avevano ricevuto alcun ordine in proposito". Esisteva infine un'altra disposizione: i mercanti dovevano conformarsi strettamente alle norme d'origine; non dovevano cioè imbarcare a Tripoli in Libia un sale che avrebbero poi spacciato come proveniente da Rās el-Makhbez. Il controllo veniva operato da addetti che riconoscevano le differenze in peso delle diverse qualità mediterranee confrontandole con i campioni esposti nell'ufficio (sale della "mostra") e grazie alle lettere rilasciate dai consoli veneziani o dalle autorità locali (57).

La camera del sale, che regolava gli acquisti, ricopriva un ruolo di primaria importanza nell'economia della città. Sale e grano infatti alimentavano, in terraferma, due correnti di traffico che si svolgevano in senso contrario: Venezia consegnava il sale alle province padane dalle quali importava buona parte del suo approvvigionamento in grano. Nei libri dei due uffici del sale e del grano taluni mercanti o, più spesso, dei signori, erano creditori presso la camera del grano per le consegne e debitori alla camera del sale per gli acquisti. L'una era sempre in debito, l'altra sempre in credito, in un sistema di compensazione per cui la seconda trasferiva parte degli introiti alla prima, oppure operava consegne gratuite a favore di quei fornitori che lo Stato si trovava nell'impossibilità di liquidare con le normali forme di pagamento.

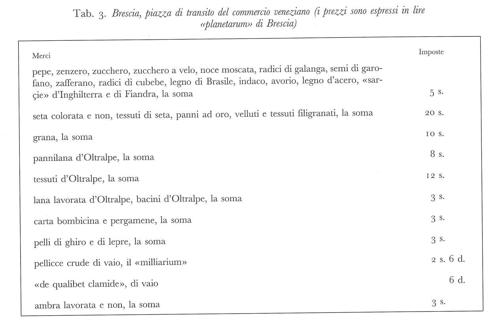

Le spezie. È singolare che, a dispetto della sua estrema importanza, dopo l'opera ormai datata di Wilhelm von Heyd (58), il traffico delle spezie, almeno per il secolo XIV, non sia mai più stato oggetto di monografie né di articoli. La storiografia veneziana preferisce affrontare il soggetto solo dal punto di vista della storia dei viaggi delle galere, tuttavia l'uso così diffuso delle spezie nella cucina medievale e il ruolo propulsivo che ricoprirono nel commercio ne fanno uno dei prodotti più importanti per l'uomo del Medioevo. Per convincersene basta percorrere il Libro di cucina veneziano, compilato appunto nel secolo XIV (59): niente vi è di più variegato del genere delle spezie, ciascuna delle quali aveva un uso specifico, culinario, farmaceutico, cosmetico (in profumeria), religioso (l'incenso e la mirra) o semplicemente sociale. Tutte le classi ne facevano uso, ma una netta distinzione di ceto si faceva strada attraverso le differenze di prezzo, tanto che si potrebbero distinguere le spezie dell'aristocrazia da quelle per la gente comune. E poco probabile che siano stati gli Arabi a farle conoscere all'Occidente, tanto il loro uso era diffuso già nell'antichità greca e romana (60).

Il pepe, una delle spezie più diffuse, è la semente di un rampicante che si attorciglia agli alberi come le liane e produce dei fiori a spiga i cui frutti carnosi, appassendo, assumono una tinta grigia o nerastra. Con adeguati trattamenti se ne ottiene pepe nero, bianco o rosso. La pianta del pepe cresce nelle regioni calde e umide del Sud-Est dell'Asia, dall'India all'Indonesia, mentre in Africa se ne trova una varietà meno pregiata, nota sotto il nome di cardamomo o pepe di Guinea. Assai apprezzata era anche la cannella, la scorza aromatica del cinnamomo che si sviluppa in cedui nelle Indie Orientali, a Ceylon e in Cina, dove è conosciuta come cassia. Dalle Molucche proveniva l'eugenia, la spezia più orientale del commercio veneziano. Essa cresce su alberi alti 10-15 metri, da cui si colgono i boccioli che, una volta essiccati, si vendono come chiodi di garofano. La noce moscata è la mandorla della semente della miristica, un albero frondoso delle isole indonesiane Banda; il tegumento della semente è il macis. Lo zenzero è prodotto dai rizomi sotterranei di una pianta perenne simile alla canna che prospera dal Ssu chuan alla Malesia. Infine la meno apprezzata curcuma, estratta da un tubero presente in Cina, nel Bengala e a Giava, entrava nella composizione di polveri come il curry, e il cardamomo del Malabar in quella di oli e unguenti (61).

Le crisi che sconvolgevano gli interminabili itinerari lungo i quali questi prodotti dell'Estremo Oriente venivano avviati fino ai confini del mondo mediterraneo perturbavano le vie delle spezie. Alessandria e il Cairo, teste di ponte delle strade del mar Rosso, furono a lungo depositi di spezie ma la pace mongola, garantendo la sicurezza degli itinerari dell'Asia centrale, diede nuova vita alle vie della seta e delle spezie che portavano a Tana, a Tabriz e a Trebisonda. Dagli ultimi decenni del secolo XIII alla metà del XIV gli emporia del Ponto, dominati dal mercato occidentale, divennero i magazzini del mondo intero, ma poi la disorganizzazione dei khānati mongoli fece perdere ogni interesse per i lunghi percorsi continentali dell'Asia. I mercanti indiani e arabi ritrovarono le vie marittime dell'oceano, del golfo Persico e del mar Rosso; la seconda metà del Trecento vide nuovamente affermarsi la superiorità dei depositi di Alessandria e di Beirut.

I trasporti marittimi degli Occidentali si adattarono a tali mutamenti secolari. Le interdizioni pontificie al commercio con i Saraceni si erano fatte assai rigide dopo la caduta di Acri e per una quarantina d'anni, periodo identificato da Eliyahu Ashtor con la crisi del commercio levantino, si diradarono le navigazioni occidentali verso Alessandria, privilegiando le vie per Tana e Trebisonda. Benché non sia facile ricostruire i movimenti delle navi durante la prima metà del secolo XIV, sappiamo che nel 1343, quando i Tatari attaccarono i mercanti occidentali a Tana, le perdite veneziane ammontarono a 300.000 fiorini e quelle dei Genovesi a 350.000: verosimilmente, il totale degli investimenti mercantili dell'anno. Il disastro provocò in Italia un rialzo dei prezzi dal 50 al 100% a seconda del tipo di spezia (62).

Dal 1344 gli Occidentali presero a tornare in Egitto e in Siria. L'archivio Datini fa luce sul commercio delle spezie in Occidente dopo il 1380. Dal 1372 Beirut divenne l'approdo di testa della muda per Cipro: ogni anno vi giungevano dalle tre alle sei galere, mentre Alessandria ne accoglieva in media tre. Verso il 1400, gli investimenti in Egitto e in Siria, per le sole spezie, ammontavano a più di 300.000 dinari. Venezia si scontrava con la concorrenza locale dei Genovesi che in tale commercio piazzavano somme dell'ordine dei 200.000 dinari e dei Catalani che compravano per un valore di 150.000 dinari. Le altre nazioni occidentali partecipavano in misura minore ai trasporti: Marsiglia con un legno quasi ogni anno, Ancona, Ragusa o l'Italia meridionale in modo ancora più sporadico. I Veneziani esportavano da Alessandria tutte le spezie ma soprattutto pepe; dalla Siria invece lo zenzero, lo zucchero e i chiodi di garofano rivaleggiavano con il pepe (63).

e) Il commercio dei metalli

Per equilibrare in valore e in massa i carichi delle navi dirette al Levante e per soddisfare i bisogni della popolazione della città e delle colonie - tenendo conto anche delle necessità della difesa -, la Repubblica doveva setacciare un vasto retroterra al fine di reperire i prodotti indispensabili. Da tal punto di vista e grazie al controllo politico esercitato sulle rive dell'Adriatico, la città godeva di una posizione privilegiata, essendo insieme il più accessibile dei porti mediterranei e lo sbocco naturale sui mari del Sud di vaste regioni tedesche, dal Tirolo (Schwaz) ai monti della Boemia (Kutna Hora), dagli antichi massicci metalliferi che vanno dalla Renania alla Stiria e alla Sassonia (Freiberg) (64), all'Ungheria fino alla Bosnia (65) - regioni che, alla fine del Medioevo, conobbero un notevole impulso nel settore minerario. Per la maggior parte del secolo la stessa Ragusa rimase sotto il controllo veneziano, così come Zara.