I nuovi attori della politica internazionale

Gli stati sono stati normalmente considerati come i principali, se non unici, attori della politica internazionale. Nell’approccio realista, a lungo dominante nella disciplina delle relazioni internazionali, in un sistema complessivamente anarchico gli stati competono tra loro, in diverse forme, in nome dei loro interessi nazionali. Questa visione è stata però contestata, da diversi punti di vista. In primo luogo, sono sempre esistiti attori non statuali con potere e influenza nella politica internazionale – basti pensare al caso di istituzioni come la Chiesa Cattolica o, da meno tempo, le imprese multinazionali. In secondo luogo, con il passare del tempo si è rilevata la crescita in numero e competenze di altri attori, normalmente definiti come ‘organizzazioni non governative’ (Ong). In terzo luogo, si è osservata una politicizzazione della politica internazionale, nel senso di una sua crescente contestazione, ma anche l’emergere di un ordine mondiale, basato sulla diffusione di norme comuni.

La Chiesa cattolica è sempre stata un attore geopolitico di peso. È giocando sullo scontro tra le grandi potenze dell’8° secolo – bizantini, arabi, longobardi e franchi – che è riuscita a ritagliarsi un suo spazio territoriale e ad assumere la leadership spirituale dell’Europa latina.

Oggi la Chiesa di Roma è la sola potenza religiosa organizzata presente su tutti i continenti, rispettata e ascoltata in (quasi) tutte le capitali, e attiva in molti organismi internazionali. È la più antica di tutte le istituzioni, ma anche la più estesa, la più radicata, la più strutturata e la più centralizzata. In un’epoca come la nostra, segnata da un ruolo crescente delle religioni sulla vita pubblica, queste caratteristiche ne fanno non solo l’organizzazione religiosa più potente al mondo, ma una vera e propria potenza in sé, capace di esercitare un’influenza sensibile sulla politica internazionale.

Nel passato, questa influenza era essenzialmente diplomatica. Ma, amputata delle ricche regioni dell’Europa centrale e settentrionale all’epoca della Riforma, la Chiesa conobbe un progressivo alleggerimento del suo peso politico, fino a essere anche formalmente subordinata ai nascenti stati-nazione col Trattato di Vestfalia del 1648. Il punto più basso fu toccato dopo la conquista italiana di Roma, nel 1870, quando gli appelli del papa alle potenze cattoliche – Austria, Spagna e Francia – contro il nuovo regno rimasero inascoltati. Alla vigilia della Grande guerra, «il Vaticano sembrava destinato a diventare una quantité négligeable negli affari mondiali» (Stehlin 1994, p. 75). Di fatto, il messaggio alle potenze belligeranti dell’agosto 1917 fu accolto con ostilità da entrambi gli schieramenti.

Eppure, il ritrovato ruolo della Chiesa cattolica negli affari politici degli stati risale proprio a quel conflitto. Più che l’abilità diplomatica, giocò allora a suo favore il lungo accumulo di esperienza politica, capace di combinare l’intransigente neutralismo della Chiesa universale con l’intensa partecipazione allo sforzo bellico delle singole chiese locali. L’impegno morale e materiale dei cattolici, a volte decisivo, fu ricompensato con la fine dell’ostracismo nei loro confronti in Italia, in Germania, in Francia e, di lì a poco, negli Stati Uniti.

Nel corso del Novecento, il Vaticano non ha mai dismesso la sua vocazione a trattare direttamente con i governi: dalla stagione concordataria, incarnata dal segretario di stato di Pio XI, Eugenio Pacelli, fino alla cosiddetta Ostpolitik di Agostino Casaroli, promossa da Giovanni XXIII e da Paolo VI, volta a garantire spazi di visibilità e di legalità alla Chiesa nei paesi dell’Europa orientale durante la Guerra fredda.

Ma la Chiesa è tornata ad essere una potenza tra le grandi potenze quando ha fatto leva sulla sua lunga esperienza politica: sulla sua capacità, cioè, di individuare talune grandi tendenze di fondo della società, anticipandole, rappresentandole pubblicamente e dando ad esse un afflato spirituale. È il caso del processo di unificazione europeo e della crisi demografica che attanaglia le vecchie potenze industrializzate.

Nel 1920, Benedetto XV rispondeva al massacro appena concluso rilanciando il mito dell’‘Europa cristiana’ medievale, che «sotto la guida e l’auspicio della Chiesa, mentre conservò a ciascuna nazione la propria caratteristica, culminò in una compatta unità, fautrice di prosperità e di grandezza» (Benedetto XV 1920, § 11). Le potenze europee giunsero a un simile approdo solo dopo l’esperienza devastante della Seconda guerra mondiale e dovettero ricorrere, per tentare di tradurlo in pratica, agli uomini e alle idee già rodate dalla Chiesa di Roma.

Il caso della crisi demografica è forse ancora più significativo: la possibilità di sopravvivenza di continenti come l’Europa, e di grandi paesi come la Russia o il Giappone, si gioca anche su questo fronte. Ed è su questo fronte che la Chiesa conduce una battaglia natalista intransigente almeno dalla seconda metà degli anni Sessanta, dapprima isolata e derisa, oggi imitata e seguita da quasi tutti i paesi interessati.

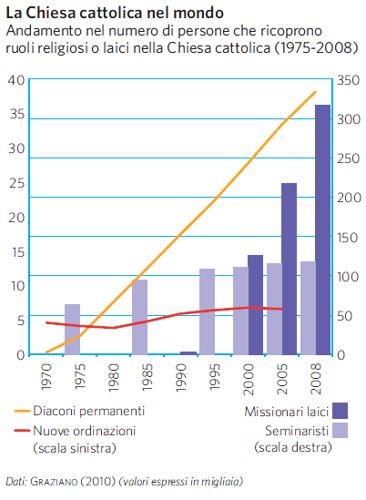

Queste battaglie controcorrente hanno risollevato la Chiesa dalla crisi che la prostrava fin dall’inizio dei grandi processi di secolarizzazione. Tra la fine del 20° e l’inizio del 21° secolo, l’apostolato dei laici ha conosciuto una crescita vertiginosa, soprattutto nel mondo occidentale; i diaconi permanenti e i catechisti sono raddoppiati, i missionari laici si sono moltiplicati per cento, e la ‘crisi delle vocazioni’ appartiene ormai al passato.

Rinvigoritasi anche e soprattutto in autorevolezza, la Chiesa può affrontare la sfida del presente e del futuro: offrire una solida sponda alla ricerca, a volte affannosa, di nuove identità politiche, tipica della nostra era post-vestfaliana, di crisi e di disordine internazionale. L’indebolimento degli stati nazionali e delle loro strutture di protezione sociale, così come l’annebbiamento delle vecchie ideologie, hanno aperto un varco in cui le religioni tradizionali si stanno insinuando.

La Chiesa rivendica apertamente il ritorno della religione come criterio discriminante della vita pubblica e, su questo fronte, può dar voce ad aneliti similari espressi da altri responsabili religiosi, cristiani ma anche musulmani, indù ed ebrei. È questo il nocciolo della ‘alleanza di civiltà’ promossa da Giovanni Paolo II e dal suo successore Benedetto XVI, e il prisma attraverso cui guardare l’evoluzione futura della Chiesa cattolica come grande potenza politica mondiale.

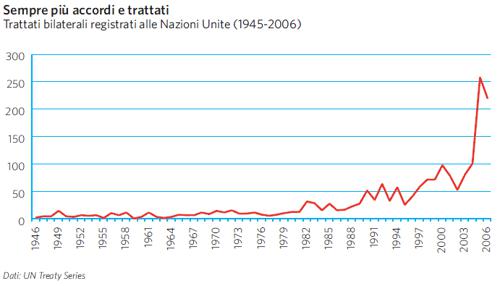

L’aumentata rilevanza della politica internazionale è testimoniata da un crescente numero di organizzazioni internazionali (da 37 nel 1909 a 350 nel 1995), di accordi internazionali (da 15.000 nel 1960 a 55.000 nel 1997), di conferenze internazionali (da un paio l’anno nel 19° secolo a circa 4000 l’anno alla fine del 20°). Il numero di accordi internazionali alle Nazioni Unite (Un) è cresciuto da 8776 registrati alla fine del 1960 a 63.419 nel marzo del 2010. Numerose ricerche hanno attestato anche una crescente influenza delle organizzazioni governative internazionali (International Governative Organizations, Igos), testimoniata anche da una loro crescente capacità di imporre sanzioni, decidere su controversie (tra stati e non solo), adottare procedure di decisione a maggioranza. Insieme al loro potere, è cresciuto anche il dibattito sul ‘deficit di democrazia’ che caratterizza questi organismi, in massima parte non elettivi e poco trasparenti nel modo di funzionare, e quindi poco sensibili alla protesta dei cittadini (Held, McGrew 2000).

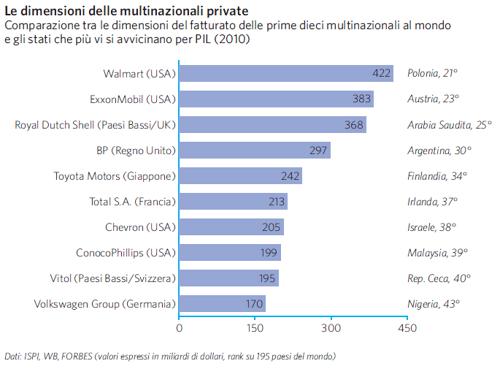

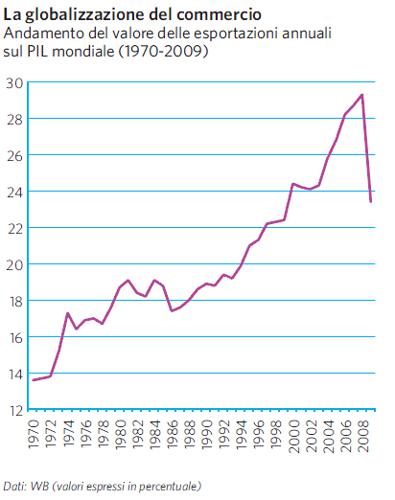

La politica internazionale non è infatti più percepita come dominio esclusivo degli stati. Insieme ad essi, un ruolo sempre più visibile assumono le oltre 60.000 imprese multinazionali e le 6500 organizzazioni non governative internazionali (Karns, Mingst 2004). Si è parlato infatti di declino dello stato, collegandolo a una globalizzazione governata dalla mano invisibile di grandi corporazioni multinazionali, cioè imprese con processi di produzione operanti in più paesi e finanziamenti internazionali. Il processo di globalizzazione ha non solo aumentato il loro numero, ma anche il loro consolidamento. Nel 2000, le grandi multinazionali erano responsabili del 42% delle esportazioni mondiali e del 10% della produzione, occupando 40 milioni di dipendenti (Pianta 2002, pp. 39-42).

La globalizzazione ha accentuato il potere di alcuni di questi attori internazionali, ma ha anche facilitato l’emergere di una ‘società civile globale’. Soprattutto nella teoria politica, il termine ‘società civile’ è stato usato per indicare una terza sfera di azione, distinta e autonoma dallo stato e dal mercato. La società civile è definita infatti come «una sfera di solidarietà in cui si definisce gradualmente un certo tipo di comunità universalizzante» (Alexander 1998, p. 7). In molte riflessioni sulle società contemporanee, una società civile autonoma è vista come capace di risolvere le tensioni tra particolarismo e universalismo, pluralità e connessioni, diversità e solidarietà. Ispirato soprattutto dai movimenti per la democrazia nell’Europa dell’Est, il termine società civile globale richiama valori di autonomia e autorganizzazione che sono stati coltivati anche da altri movimenti.

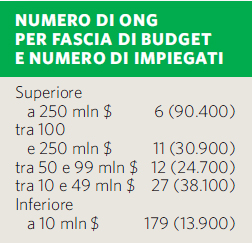

Una componente specifica di questa società civile globale sono le organizzazioni non governative internazionali, definite come associazioni volontarie e senza fini di lucro di cittadini provenienti da diversi paesi. Normalmente, vengono definite Ong le associazioni accreditate presso organizzazioni intergovernative. Per fare un solo esempio, il numero delle Ong accreditate alle Nazioni Unite è aumentato da 50 nel 1948 a 1041 nel 1996 e a 2719 nel 2005 (Smith 2008; cfr. anche Boli, Thomas 1999).

Più in generale, gli attori della società civile globale sono non solo cresciuti in numero ma anche, secondo molti osservatori, in influenza. I primi studi hanno sottolineato la loro capacità di adattarsi alle regole del gioco della politica internazionale, preferendo strategie di diplomazia e campagne di informazione rispetto alla protesta. Molte Ong sono divenute così partner riconosciuti di organizzazioni governative internazionali, offrendo informazioni e pareri nel corso dei processi decisionali, ma anche risorse ed energie durante la fase di implementazione di quelle decisioni. Grazie alla loro reputazione nell’opinione pubblica (con conseguenti finanziamenti da parte di privati) e al loro radicamento sul territorio, molte Ong sono diventate attori importanti nella realizzazione di programmi di sviluppo o intervento in emergenze umanitarie. Inoltre, le organizzazioni della società civile globale sono state considerate come capaci di dare maggiore legittimità alla politica internazionale, contribuendo a creare una sfera pubblica mondiale.

Alcune ricerche hanno comunque indicato anche elementi di debolezza di queste organizzazioni. Soprattutto in confronto con le imprese multinazionali, esse sono dotate di risorse materiali limitate. Al contempo, il loro livello di autonomia e reputazione varia molto da caso a caso, con un certo squilibrio a vantaggio del Nord del mondo. Infine, la loro capacità di influenzare i processi decisionali delle organizzazioni governative internazionali è, al meglio, selettiva: se alcune campagne hanno avuto successo, molte sono però fallite.

La riflessione critica sugli effetti di strategie moderate ha infatti portato, al passaggio del millennio, a una radicalizzazione delle forme di protesta di molte organizzazioni della società civile. Considerati falliti i tentativi di influenzare la politica internazionale tramite un lavoro di lobbying e campagne di informazione, molte organizzazioni della società civile globale hanno cominciato a utilizzare strategie di protesta, convergendo in quello che è stato definito come un ‘movimento per una giustizia globale’, come vedremo più avanti.

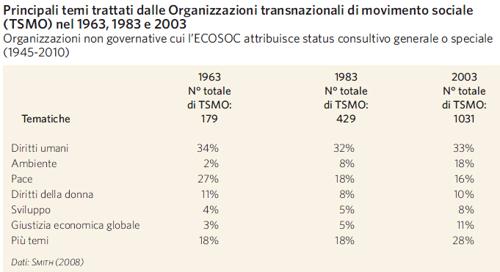

Il concetto di ‘organizzazione transnazionale di movimento sociale’ è stato coniato per definire particolari tipi di organizzazioni della società civile globale, che partecipano ad attività di protesta. Il numero delle organizzazioni transnazionali di movimenti sociali sarebbe cresciuto, secondo stime recenti, da 110 nel 1963 a 631 nel 1993 con una dinamica particolarmente vivace nei paesi del Sud del mondo (Smith 2008). Solo le organizzazioni ambientaliste transnazionali sono aumentate da 2 nel 1953 a 90 nel 1993.

Più in generale, il termine ‘transnazionale’ viene sempre più utilizzato per sottolineare la presenza di attori diversi dai governi nazionali, considerati tradizionalmente come gli unici soggetti rilevanti nelle relazioni internazionali.

Il numero delle Ong affiliate al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc) è cresciuto da circa 900 nel 1989 a oltre 3.300 nel 2010.

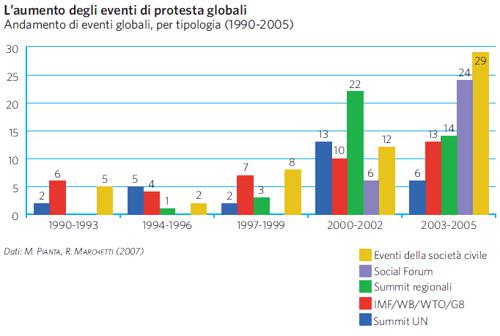

Il numero degli ‘eventi globali’ è aumentato di quasi sette volte (da 13 a 86) tra il 1990 e 2005.

Il fatturato di Walmart (422 miliardi di $), prima multinazionale al mondo, è comparabile al Pil polacco, mentre quello della ExxonMobil (383 miliardi di $) è di dimensioni simili a quelle del Pil austriaco.

Democratizzare le organizzazioni governative internazionali

Con la crescita dell’influenza, reale e/o percepita, delle organizzazioni governative internazionali (Igos) sono aumentate le critiche al loro deficit democratico, così come le proposte di riforma che possano aumentarne la responsabilità democratica. Date le diverse caratteristiche nel funzionamento e nelle funzioni delle varie Igos, anche le proposte di riforma sono state differenti. Una bassa legittimazione democratica è stata in genere riconosciuta a quei reticoli informali di stati - quali il G8 - che riuniscono in incontri periodici i paesi che si considerano come economicamente più potenti. Criticata è stata l’autoreferenzialità di queste reti, unita al loro forte potere di influenza su altri stati, economicamente e/o militarmente dipendenti. La legittimità stessa di queste reti informali di ‘potenti’ è stata messa in discussione.

Forti critiche si sono indirizzate anche alle cosiddette istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca mondiale (Wb), il Fondo monetario internazionale (Imf) e l’Organizzazione mondiale per il commercio (Wto). Queste Igos sono state accusate soprattutto di realizzare politiche neoliberiste a vantaggio di alcuni stati potenti grazie alla loro accresciuta capacità di imporre sanzioni e/o di prendere decisioni vincolanti in controversie internazionali. Sono state criticate anche per le procedure decisionali poco visibili all’opinione pubblica e, in alcuni casi, per l’ineguale influenza degli stati membri nel processo decisionale. Le proposte di riforma avanzate in questi casi riguardano soprattutto una riduzione della capacità di vincolare prestiti e sostegno economico all’accoglimento di specifiche politiche, una maggiore trasparenza del processo decisionale rispetto all’opinione pubblica, oltre che una maggiore capacità di controllo da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda queste ultime, alcune proposte di riforma sono state avanzate in apposite campagne internazionali. La rete ‘Reclaim our Un’, per esempio, promuove cambiamenti alle Nazioni Unite basati sui valori del multilateralismo, della cooperazione internazionale, della crescita delle competenze della Corte internazionale di giustizia (Icj), della crescita dell’accesso delle Ong ai processi decisionali. In modo simile, si dibattono potenziali riforme democratiche di istituzioni macroregionali come l’Unione Europea, guardando sia al rafforzamento delle competenze delle istituzioni rappresentative, sia a una crescente partecipazione dei cittadini. Particolarmente elaborate sono le richieste di riforma proposte dal ‘Seattle to Brussels Network’, una rete di organizzazioni non governative che chiede maggiori canali di partecipazione e controllo per i cittadini europei.

Le forme d’azione dei nuovi attori della politica internazionale

La crescita delle organizzazioni transnazionali di movimento sociale ha provocato anche una trasformazione nel repertorio d’azione della politica internazionale. Se gli studi sulle Ong internazionali hanno a lungo osservato una loro progressiva istituzionalizzazione, sia in termini di professionalizzazione che di riconoscimento e strutturazione organizzativa, dall’inizio del nuovo millennio si è osservata una crescita delle proteste transnazionali. Seppure le proteste restino prevalentemente ancorate alla dimensione nazionale, dove le istituzioni della democrazia rappresentativa appaiono relativamente più recettive rispetto alle richieste dei cittadini-elettori, le proteste transnazionali appaiono sempre più influenti anche per la loro capacità di creare reticoli di relazione tra gruppi attivi a livello locale, nazionale e sopranazionale. L’utilizzazione delle nuove tecnologie – in particolare, di internet – favorisce una comunicazione globale.

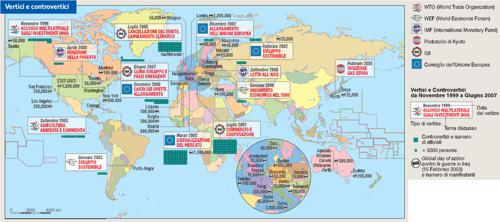

Una crescita delle proteste transnazionali è stata osservata soprattutto a partire dalla contestazione della conferenza del Wto, l’Organizzazione mondiale per il commercio, nel Novembre 1999 a Seattle. Campagne, controvertici, Social forum, Global day of action sono forme di protesta utilizzate per attirare l’attenzione del pubblico e fare pressione sulle istituzioni della politica internazionale.

Già prima di Seattle, una serie di campagne di protesta transnazionali avevano contribuito a mettere in contatto diversi tipi di attori. Insieme agli ambientalisti e alle associazioni per lo sviluppo, organizzazioni di contadini e di popolazioni indigene hanno manifestato contro la distruzione delle foreste amazzoniche a seguito dei progetti di dighe e autostrade finanziati dalla Wb. Chiese e associazioni femministe, sindacati e popolazioni indigene si sono mobilitate contro il North American Free Trade Agreement (Nafta) e poi il Multilateral Agreement on Investments (Mai). Alleanze internazionali avevano promosso il rispetto dei diritti umani e la protezione dell’ambiente (Keck, Sikkink 1998). Nella seconda metà degli anni Novanta, la coalizione internazionale Jubilee 2000 ha unito gruppi cattolici, evangelici, battisti, metodisti, buddisti, ebrei, insieme ad altre organizzazioni laiche (inclusi sindacati), chiedendo l’abolizione del debito estero dei paesi più poveri e una riduzione di quello dei paesi in via di sviluppo, sulla base del principio di un debito sostenibile, cioè sopportabile senza rinunciare a sviluppo economico e sovranità nazionale. Negli interventi di solidarietà nei paesi in via di sviluppo, nelle emergenze umanitarie, nelle campagne contro la produzione e vendita di armi e in quelle contro la guerra, volontari di organizzazioni non governative laiche e religiose hanno spesso lavorato insieme e insieme denunciato l’aumento della povertà a seguito dei tagli alla spesa pubblica.

Una forma di protesta specifica, che ha visto spesso convergere attivisti di varie campagne, sono i controvertici. Promossi da organizzazioni della società civile, che si affiancano e si contrappongono ai vertici ufficiali delle grandi organizzazioni internazionali, i controvertici sono stati definiti come arene di partecipazione internazionale in coincidenza dei vertici ufficiali, sugli stessi temi ma in prospettiva critica, che promuovono sensibilizzazione tramite protesta e informazioni, con o senza contatti con i vertici (Pianta 2002).

Dopo alcune prime esperienze già negli anni Ottanta, i controvertici si sono moltiplicati nel decennio successivo nel corso delle grandi conferenze delle Nazioni Unite, affiancate da un’intensa attività di organizzazioni non governative: sull’ambiente e lo sviluppo a Rio nel 1992, sui diritti umani a Vienna nel 1993, sulla popolazione al Cairo nel 1994, sullo sviluppo sociale a Copenhagen nel 1995, sui diritti delle donne nel 1975, 1980, 1985 e 1995.

Alla fase delle conferenze delle Un è seguita un’azione di più visibile contestazione di alcune organizzazioni intergovernative. Già a partire dal 1984, contemporaneamente alle riunioni dei G7 (le sette nazioni più industrializzate), si sono svolti controvertici nel corso dei quali sono state proposte soluzioni alternative rispetto a quelle discusse nell’ambito dei vertici ufficiali (Pianta 2002). L’opposizione alle politiche delle istituzioni finanziarie ha acquisito visibilità nel 1988 quando 80.000 dimostranti hanno contestato, a Berlino Ovest, il vertice di Wb e Imf. Soprattutto, nel corso delle manifestazioni di Berlino sono stati individuati quelli che saranno, anche in seguito, i principali nemici per il movimento: le istituzioni internazionali portatrici di un ordine economico mondiale considerato ingiusto. Nel 1990, a New York organizzazioni non governative del Sud e del Nord hanno contestato il vertice di Wb e Imf; nello stesso anno, a Bruxelles migliaia di agricoltori europei, giapponesi, nordamericani, coreani, africani e latinoamericani hanno protestato contro le politiche sull’agricoltura delle Igos. Nel 1994, una manifestazione ha contestato a Madrid il cinquantesimo anniversario di Imf e Wb; controvertici si sono svolti durante gli incontri delle due organizzazioni a Hong Kong nel 1997 e al World Economic Forum di Davos, ancora nel 1997. Contro il G7, vi sono state manifestazioni a Lione nel 1996, Denver nel 1997, Birmingham nel 1998, Colonia nel 1999.

Il numero dei controvertici crescerà costantemente dopo Seattle: ogni vertice internazionale di qualche rilevanza sarà accompagnato da controvertici e manifestazioni di protesta, riportate dalla stampa, spesso con più enfasi del programma ufficiale degli incontri. Dal 2000 all’inizio del 2001 si sono svolti il 60% degli 89 controvertici registrati in una ricerca nel 2002. Controvertici saranno organizzati, nel 2000, al World Economic Forum di Davos in gennaio; contro la Wb e Imf a Washington in aprile; al vertice delle Nazioni Unite sulla povertà a Ginevra in giugno; alla riunione di Imf e Wb a Praga in settembre, al vertice dell’Imf a Nizza in dicembre. Né le contestazioni scemeranno l’anno successivo, quando proteste saranno registrate in febbraio, ancora a Davos, al World Economic Forum; in aprile a Quebec City contro il Free Trade Area of the Americas; a Göteborg al summit dell’Eu in giugno e in luglio a quello del G8 a Genova. Proprio a Genova, nel corso di una settimana di mobilitazioni contro il vertice, saranno organizzati ‘public forum’, cortei, performances simboliche, sit-in, azioni di disobbedienza civile.

In questo periodo, è cresciuta anche notevolmente la partecipazione a queste manifestazioni: tra il 2001 e la prima metà del 2002, in un terzo dei casi di controvertici vi sono stati cortei con oltre 10.000 partecipanti; in sette casi, oltre 80.000 (Pianta 2002).

Un effetto di questi incontri è stato il consolidamento di legami transnazionali e, sempre più, trans-tematici. I controvertici hanno permesso infatti di estendere la mobilitazione a nuove aree geografiche e tematiche sociali, formando reti transnazionali; a sua volta la presenza di questi attori transnazionali ha facilitato le mobilitazioni oltre i confini di singoli stati. Queste mobilitazioni hanno preso talvolta la forme di Global day of action, cioè di proteste organizzate contemporaneamente a livello mondiale. Il Global day of action contro la guerra in Iraq, nel 2003, è stato definito come la più grande manifestazione pacifista nella storia (Walgrave, Rucht 2010).

Inoltre, i rapporti si sono consolidati nel corso di Forum sociali transnazionali, cioè incontri, della durata di alcuni giorni, che vedono la partecipazione a seminari, assemblee e cortei di attivisti di diversi paesi (della Porta 2009). Il primo Forum sociale mondiale, svoltosi a Porto Alegre in Brasile nel 2001, e il primo Forum sociale europeo, svoltosi a Firenze nel 2002, hanno rappresentato momenti fondanti per il movimento per una giustizia globale (della Porta et al. 2006; della Porta, Caiani 2009). Da questo punto di vista, le organizzazioni internazionali hanno funzionato come una barriera corallina, aiutando la formazione di legami fra attivisti di diversi paesi (Tarrow 2005; della Porta, Tarrow 2005).

Seattle

Seattle, novembre 1999. Un controvertice è convocato da una ampia rete di organizzazioni non governative per contestare la conferenza del Wto, che deve avviare i negoziati per aumentare la liberalizzazione dei mercati, soprattutto su investimenti e servizi pubblici. Non meno di 1387 gruppi (incluse Ong, sindacati, ambientalisti, femministe e organizzazioni religiose di varie confessioni) firmeranno l’appello a dimostrare contro il Millennium Round dell’Organizzazione mondiale per il commercio, accusata di limitare le capacità degli stati di affrontare problemi sociali e ambientali, in nome del libero commercio. Le proteste sono preparate da migliaia di incontri in centinaia di paesi, oltre che da una campagna di stampa transnazionale. Tra gli slogan: «The world is not for sale», «No globalization without participation», «We are citizens, not only consumers», «Wto = Capitalism without conscience», «Trade: clean, green and fair».

Sin dalla mattina del primo giorno del vertice, il 30 novembre, una serie di sit-in, coordinati dal Direct Action Network, impedisce alla maggioranza dei circa 3000 delegati provenienti da 135 paesi di partecipare alla cerimonia inaugurale. Organizzati in gruppi di affinità, con un lasco coordinamento tra loro, 10.000 manifestanti si siedono per terra, utilizzando specifiche tecniche di resistenza passiva nonviolenta per rendere più difficile il compito della polizia, incaricata di arrestarli e rimuoverli dal luogo della protesta.

Contemporaneamente, si svolge un grande corteo di 50.000 dimostranti, convocato dalla principale federazione sindacale americana, l’Afl-Cio (American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations). Piccoli gruppi di Black Bloc rompono invece vetrine di negozi che vendono prodotti di particolari multinazionali e ingaggiano battaglie con la polizia, intervenuta massicciamente, che fa uso di gas lacrimogeni e bombolette al pepe. Mentre viene dichiarato un coprifuoco, i blocchi e gli scontri tra polizia e dimostranti continueranno per tre giorni, dopo i quali il vertice del Wto si concluderà senza raggiungere alcun accordo.

Ben 600 manifestanti sono arrestati, il capo della polizia rassegna le sue dimissioni. Quattro commissioni di inchiesta – organizzate da American Civil Liberties Union, Seattle National Lawyers Guild-Wto Legal Group, Committee for Local Government Accountability e Wto Accountability Review Committee – saranno incaricate di far luce sulle responsabilità degli scontri in quella che diventerà nota come la ‘battaglia di Seattle’. Se dibattuta è l’influenza delle proteste sul manifesto insuccesso del vertice, quel che è certo è che la battaglia di Seattle avvierà un intenso ciclo di protesta transnazionale. Si dirà infatti che, a partire da Seattle, la contestazione ha, se non altro, l’immediato successo di fare uscire i negoziati internazionali dall’ombra degli accordi discreti tra diplomatici e tecnocrati, dando loro visibilità mediatica.

I controvertici e l’Unione Europea

I controvertici sono una forma di protesta che sfrutta l’attenzione temporanea dei mass media e dell’opinione pubblica attorno ad alcuni importanti vertici internazionali per dare risonanza a specifiche critiche e richieste su tematiche internazionali. Nell’Unione Europea (Eu), le richieste di una ‘Europa sociale’ sono state presentate nel corso di una serie di controvertici che hanno marcato alcune delle principali tappe del processo di integrazione europea.

Le Marce europee contro la disoccupazione e l’emarginazione hanno acquistato visibilità il 16 e 17 giugno del 1997, quando il vertice europeo riunito per sancire un nuovo trattato è stato contestato da 5000 dimostranti arrivati da tutta Europa per rivendicare misure politiche contro la povertà, l’esclusione sociale e la disoccupazione. Nell’aprile, undici cortei erano partiti da, fra gli altri, Finlandia, Irlanda, Germania, Francia, Bosnia e Marocco, convergendo sulla capitale olandese. Una seconda Marcia europea inizierà a Bruxelles il 24 maggio 1999, portando a Colonia, in occasione di un altro vertice dell’Eu, 30.000 attivisti. L’anno successivo, il 6 dicembre del 2000, il giorno precedente l’apertura del vertice dell’Unione Europa che doveva approvare un nuovo trattato, 80.000 dimostranti convergono su Nizza, in una protesta per un’Europa sociale promossa da 30 organizzazioni provenienti da tutto il continente. In modo simile, 25.000 attivisti provenienti da tutta Europa marceranno a Göteborg, contestando un vertice dell’Unione Europea in nome di ‘Un’altra Europa’. Il 16 marzo dello stesso anno un corteo di 300.000 persone si muoverà ‘Contro l’Europa del capitale, per un’altra Europa possibile’.

Pochi mesi dopo, l’apertura di un vertice dell’Eu a Siviglia sarà contestato da una manifestazione internazionale e lo stesso avverrà sei mesi dopo, in dicembre, a Copenhagen, dove una Initiative for a different Europe, organizzata da 59 Ong provenienti da tutta Europa, mobiliterà 10.000 attivisti che, ancora durante un vertice europeo, chiederanno un’Europa senza privatizzazioni, disoccupazione, razzismo, esclusione sociale.

Come emerge da questa breve cronaca, mentre i controvertici si affermavano come forma di protesta a livello internazionale, il processo di mobilitazione ha teso a coinvolgere non solo un numero crescente di attivisti e organizzazioni non governative, ma anche a estendere le rivendicazioni da tematiche specifiche a una diversa concezione dell’Europa, con richieste di politiche sociali e ambientali, ma anche di una democratizzazione delle istituzioni dell’Unione Europea.

Genova

Genova, 19-22 luglio 2001. Un controvertice è organizzato per contestare l’incontro del G8, il gruppo degli otto stati più industrializzati. La protesta è convocata dal Genoa Social Forum, una coalizione di circa 800 organizzazioni, di vari paesi europei, che ha lavorato per circa un anno alla preparazione della mobilitazione. Della coalizione fanno parte ambientalisti e sindacalisti, gruppi religiosi e femministi, associazioni studentesche e antirazziste. Come è ormai diventata prassi in occasione di controvertici, una barriera verrà costruita attorno ai luoghi del vertice (la ‘zona rossa’), mentre la libertà di movimento in aeroporto, stazioni ferroviarie e uscite autostradali verrà limitata.

Nel corso del primo giorno del vertice, il 20 luglio, gruppi di attivisti contesteranno, in varie forme, il G8, in alcuni casi cercando di penetrare, almeno simbolicamente, nella zona rossa, mentre gruppi di Black Bloc attaccheranno banche e negozi. Nel corso della giornata, le provocazioni dei Black Bloc sono spesso seguite da cariche della polizia, che coinvolgeranno anche manifestanti nonviolenti. L’escalation si aggraverà soprattutto nel pomeriggio, quando i carabinieri caricheranno il corteo del movimento dei Disobbedienti, che si muoveva ancora su un percorso autorizzato e, secondo varie testimonianze, si era mantenuto fino ad allora pacifico.

È nel corso di questi scontri che perde la vita il giovane genovese Carlo Giuliani, ucciso da un proiettile sparato da un carabiniere. Durante il corteo del giorno successivo – 300.000 partecipanti secondo gli organizzatori, 40.000 secondo la polizia – le incursioni dei Black Bloc, che i dimostranti cercano di respingere, si porteranno dietro le cariche della polizia, che coinvolgono manifestanti pacifici.

Alle cariche, seguirà nella notte l’irruzione da parte della polizia alla scuola Pertini-Diaz, dove 62 dei 93 manifestanti che vi dormivano saranno ricoverati con prognosi oscillanti tra i 5 giorni e la prognosi riservata. Brutalità sono state denunciate soprattutto da parte delle centinaia di donne e uomini fermati dalla polizia e detenuti nella caserma di Bolzaneto, che hanno dichiarato di essere stati picchiati ripetutamente, costretti a cantare canzoni contro comunisti, ebrei e gay, minacciati di violenze sessuali. Il bilancio finale è di circa 1000 dimostranti feriti.

Sentenze della magistratura hanno confermato parte delle accuse di maltrattamenti agli arrestati.

Global day of action

Il 15 febbraio 2003 si svolge a livello globale la più grande manifestazione pacifista nella storia del mondo. Questo Global day of action contro la guerra in Iraq è stato convocato dal primo Forum sociale europeo nel novembre 2002. Vengono contati 600 cortei in 54 paesi nei sette continenti – 250 solo negli Usa e Canada, 105 in Europa, 37 in Medio Oriente e Asia, 16 in America Latina, 8 in Africa, 34 in Oceania, 1 in Antartide.

Le agenzie di stampa parlano di ‘maree umane in marcia’: tre milioni di manifestanti (450.000 secondo la polizia) vengono contati a Roma, due milioni a Londra e a Madrid; 1 milione e mezzo a Barcellona e a Berlino, 250.000 a Parigi e a New York, 150.000 a Melbourne, 50.000 a Stoccolma, 25.000 a Tokyo, ma anche 10.000 in Libano e 200.000 in Siria (Walgrave, Rucht 2010).

Gli osservatori sottolineano, oltre alla grande presenza giovanile, il modo nuovo di manifestare: più fantasioso, meno inquadrato, più gioioso, ma anche più teatrale. Gli slogan contro la guerra sono spesso ironici. A Roma si legge: «Volete il petrolio? Raccoglietelo in Galizia», «Bush-etta è mafioso», «Meno cannoni, più Cannonau», «Accidenti al diavoletto che li ha fatti litigà». Si chiedono «Bombe alla crema», mentre viene portato a spalla un gigantesco spinello con scritto «Ci piace questa bomba». Non mancano i richiami al Vangelo: «Da dove vengono le guerre? Dall’avidità che è dentro di voi» (passo da una Lettera di San Giacomo citato in uno striscione). Gli slogan alla manifestazione rispecchiano del resto la pluralità dei soggetti coinvolti – che includono, oltre ai pacifisti ‘puri’, ambientalisti, sindacalisti, femministe, gruppi religiosi, centri sociali.

Le manifestazioni pacifiste hanno certamente goduto di un sostegno massiccio nell’opinione pubblica.

Secondo un sondaggio dell’Eurisko condotto poco dopo le proteste in Italia erano contrarie alla guerra otto persone su dieci, e uno su dieci aveva manifestato attivamente la sua opposizione. Solo il 15% si dichiarava in disaccordo con la dimostrazione del 15 febbraio, mentre il 10,3% aveva partecipato a manifestazioni e iniziative a favore della pace nel corso delle ultime settimane (il 35,7% dichiarava di conoscere qualcuno che vi aveva partecipato) e il 44,3% dichiarava che avrebbe potuto partecipare nell’immediato futuro. Il 15,4% dichiarava di avere esposto una bandiera della pace. Il 68% della popolazione (e il 90% di chi si opponeva alla guerra) era contrario a un intervento armato, anche se questo avesse avuto il sostegno delle Nazioni Unite, e il 55% accusava gli Usa di agire unilateralmente. (della Porta, Diani 2004, pp. 249-270).

Se il Global day of action non ha fermato la guerra, esso ha però portato molti osservatori a sottolineare l’emergere di un’opinione pubblica globale.

Il Forum sociale mondiale

I Forum sociali sono stati una forma di protesta ma anche un luogo di elaborazione di proposte per una diversa globalizzazione e una formula organizzativa reticolare. Svoltosi a Porto Alegre (Brasile) nel gennaio 2001, il primo Forum sociale mondiale è convocato da una rete di otto organizzazioni, fra cui Abong (Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais), Cbjp (il Comitato brasiliano per la pace e la giustizia), Cives (un’organizzazione di imprenditori per i diritti civili), Cut (un’alleanza di operai e impiegati), Ibase (un istituto scientifico per l’economia sociale), Cjb (Centro per la giustizia globale), Attac e Mst (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Il Forum, che prevedeva centinaia di incontri, seminari e assemblee oltre a una marcia finale, è stato pensato come momento di contestazione del Forum economico mondiale, riunito a Davos, in Svizzera, negli stessi giorni. Ad esso parteciperanno 20.000 persone di oltre 100 paesi, con diverse migliaia di delegati di organizzazioni non governative e movimenti sociali. A Porto Alegre si terranno anche diversi degli incontri successivi, ma altri Forum sociali mondiali verranno organizzati anche in altri continenti (per esempio a Mumbai, in India, nel 2004).

I Forum sociali mondiali hanno visto una consistente crescita di partecipazione e di attenzione. Tra il 2001 e il 2005, il numero dei partecipanti è cresciuto da 20.000 fino a 155.000 e quello delle organizzazioni coinvolte da 4700 a 6558. Secondo gli organizzatori, vi è stata inoltre una crescita di attenzione da parte della stampa, con un numero di giornalisti accreditati cresciuto da 3000 nel 2002 a 6800 nel 2005.

In migliaia di seminari e conferenze, sono state elaborate proposte (più o meno realistiche e originali) per ‘un altro mondo possibile’. La capacità di riunire una pluralità di soggetti viene particolarmente sottolineata da parte degli attivisti. Come si legge nel documento del secondo Forum sociale mondiale, «Siamo diversi - donne e uomini, adulti e giovani, popoli indigeni, contadini e urbani, lavoratori e disoccupati, senza casa, anziani, studenti, persone di ogni credo, colore, orientamento sessuale. L’espressione di questa diversità è la nostra forza e la base della nostra unità. Siamo un movimento di solidarietà globale, unito nella nostra determinazione di lottare contro la concentrazione della ricchezza, la proliferazione della povertà e delle ineguaglianze e la distruzione della nostra terra».

Soprattutto a partire dal 2002, l’esperienza dei Forum sociali come luoghi di incontro e di dibattito si estenderà a livello macroregionale, nazionale e anche locale. In particolare, a Firenze si svolgerà, nell’autunno di quell’anno, il primo Forum sociale europeo, con tre giorni di seminari (340) e conferenze plenarie (30), a cui parteciperanno 60.000 iscritti, tra cui i delegati di 426 organizzazioni provenienti da 105 paesi. Altri seguiranno, a cadenza più o meno annuale, a Parigi, Londra, Atene, Malmö e Istanbul. Dibattiti su modelli di sviluppo alternativi - di costruzione di ‘società sostenibili’ - si svolgeranno a Bamako per il Forum sociale africano, Beirut per il Forum sociale mediorientale, Belem per quello panamazzonico, e Hyderabad, in India, per il Forum sociale asiatico.

Movimento per una giustizia globale

La contestazione del Wto nel 1999 a Seattle è stata definita come un momento di svolta, ma anche il punto culminante di un processo di integrazione di gruppi e organizzazioni attivi in varie parti del mondo: di operai dei paesi ricchi o poveri e contadini, consumatori ed ecologisti, chiese e femministe, pacifisti e associazioni per i diritti umani. Da allora, si è cominciato a parlare di un movimento per una giustizia globale, mobilitato a livello transnazionale.

Già prima di Seattle vi sono state mobilitazioni in campagne transnazionali di protesta di gruppi eterogenei e inizialmente poco connesse, indirizzate soprattutto contro organizzazioni internazionali. Il Wto è stato contestato dagli ambientalisti e dai contadini che avevano già nel 1990 manifestato, tra l’altro, contro i brevetti su semenze e organismi geneticamente modificati, appoggiati dal Wto. Le organizzazioni a difesa dei consumatori si erano mobilitate contro gli accordi sovranazionali (Nafta, nel Nord America, e, ancora, l’Accordo generale sulle tariffe e il commercio, Gatt e Wto) accusati di ridurre, in nome del libero commercio, gli standard di protezione dei cittadini. Alle conferenza delle Nazioni Unite sui diritti delle donne si erano incontrate le organizzazioni femministe del Nord e del Sud del mondo. Le organizzazioni non governative per lo sviluppo hanno fatto pressioni per un aumento degli aiuti al Terzo mondo, fino a rivendicare la riparazione dei debiti storici, sociali ed ecologici imposti dal Nord al Sud. Coinvolgendo soprattutto, ma non solo, gruppi religiosi, la campagna Jubileum 2000 ha chiesto la cancellazione del debito dei paesi più poveri. Particolarmente forte negli Stati Uniti, con l’appoggio tra l’altro delle comunità afroamericane, era stata la denuncia delle condizioni di estremo sfruttamento, soprattutto di donne e bambini, nei così detti sweatshops nel Sud del mondo - mentre i sindacati hanno chiesto l’introduzione nei trattati internazionali dei diritti dei lavoratori. A queste domande si sono sommate quelle delle organizzazioni pacifiste e per i diritti umani per la libertà di movimento per i migranti, ma anche contro le mine antiuomo.

Tema comune di queste campagne è stata la critica a una sorta di degenerazione dell’economia di mercato, conseguente all’egemonia acquisita, a partire dagli anni Ottanta, dalle dottrine economiche neoliberiste. In particolare, in nome del libero mercato si sarebbe rinunciato alla difesa di quei diritti sociali che erano entrati, almeno nel Nord del mondo, nella definizione stessa dei diritti di cittadinanza. Elemento comune alle varie campagne è, inoltre, il considerare la liberalizzazione dei mercati non come effetto ‘naturale’ dello sviluppo tecnologico, ma piuttosto come strategia, vantaggiosa per le imprese multinazionali, adottata e difesa dalle istituzioni finanziarie internazionali (Wb, Imf e Wto) e dai governi dei paesi più potenti (in particolare, attraverso G7 e G8).

Da questo punto di vista, le organizzazioni della protesta hanno spesso rifiutato la definizione di no global, preferendovi quella di alter-globalist, o movimento per una giustizia globale. Esse sostengono infatti di non opporsi alla globalizzazione né come intensificazione degli scambi culturali, né come sviluppo di strutture di governo sovranazionali, ma di contestare piuttosto le specifiche scelte neoliberiste di queste istituzioni, oltre che dei governi nazionali, chiedendo una ‘diversa’ globalizzazione.

Un discorso globale

Seppure le proteste si mantengano più frequenti a livello nazionale, negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che sia le origini dei problemi che le potenziali soluzioni vadano cercate al di là dello stato nazione. Un tema centrale alle campagne di protesta fin qui menzionate è l’opposizione alla globalizzazione neoliberista. Con poche eccezioni, gli attivisti rifiutano l’etichetta di ‘no global’ affermando di opporsi non alla globalizzazione in generale, ma alla sua specifica declinazione neoliberista – da cui le auto-definizioni come new global, o altermondialist in Francia o Globalisierungskritikern in Germania. Della globalizzazione in atto si critica soprattutto l’enfasi posta sul libero commercio contro i diritti sociali (contrapponendovi una ‘globalizzazione dei diritti’) e la sua imposizione dall’alto da parte di un’élite economico-burocratica, composta da dirigenti delle imprese multinazionali e grandi burocrati delle organizzazioni intergovernative (contrapponendovi una ‘globalizzazione dal basso’).

Le cause di una crescente disuguaglianza sono identificate nella globalizzazione neoliberista, nelle sue diverse forme di internazionalizzazione della produzione, crescita del commercio estero e intensificazione degli scambi di titoli e valuta. Della globalizzazione si mettono in evidenza sia l’incapacità di realizzare le promesse che gli effetti collaterali non previsti. Innanzitutto, la produzione off-shore genera una catena di montaggio mondiale, dove spesso solo parte dell’assemblaggio rimane nel Nord del mondo. Secondo i critici della globalizzazione, mentre le imprese nel Nord riducono l’occupazione, attraverso lo spostamento all’estero di una parte della produzione, il Sud non guadagna lavoro dignitoso – dato che la concorrenza tra i paesi poveri per accaparrarsi gli investimenti delle multinazionali avviene attraverso un ritorno a condizioni di lavoro tipiche delle fasi iniziali del capitalismo industriale. Si denuncia così una ri-mercificazione del lavoro, con una riduzione di sicurezza del lavoro, protezione sul posto di lavoro, diritti sindacali, salute, pensioni.

Alcuni dati sono frequentemente citati a testimonianza della permanenza di forti diseguaglianze nella distribuzione delle ricchezze tra Nord e Sud, con il 96% delle persone che patiscono la fame localizzate nei paesi in via di sviluppo. Viene sottolineata anzi una crescita della distanza nella distribuzione mondiale della ricchezza fra nazioni più ricche e nazioni più povere – da un rapporto di circa tre a uno nel 1820, a 11 a uno nel 1913, 35 a uno nel 1950, 44 a uno nel 1973, 72 a uno nel 1992. Si sottolinea comunque che, anche nel Nord del mondo, è aumentata la quota di profitti e rendite finanziarie rispetto ai redditi da lavoro, mentre si è ridotta la tassazione dei profitti. La miseria colpisce soprattutto le donne, che sono più sfruttate sul luogo di lavoro, mentre si riducono i servizi, aumentando quindi il peso del lavoro domestico; parimenti colpiti sono gli immigrati e le minoranze etniche, che rappresentano non solo i gruppi più poveri ma anche i capri espiatori di un’insoddisfazione crescente; così come le popolazioni indigene, che vengono scacciate dal loro territorio e dal loro modo di vita tradizionale, in nome del progresso economico. Viene, inoltre, stigmatizzata una concentrazione nel controllo economico delle ricchezze. A sottolineare le estreme diseguaglianze si cita, per esempio, che delle 100 più ampie economie del mondo, 51 sono corporations; appena 447 milionari hanno una ricchezza maggiore di quella della metà più povera della popolazione mondiale; i tre uomini più ricchi del mondo hanno l’equivalente del prodotto interno lordo dei 48 paesi più poveri; negli anni Novanta, le 200 persone più ricche hanno triplicato le ricchezze; la General Motors ha un fatturato maggiore del prodotto interno lordo tailandese (Pianta 2002).

In secondo luogo, la crescente globalizzazione del commercio (nel 1993, il 23,6% della produzione mondiale era orientata al mercato internazionale, il doppio rispetto al 1973), stimolata attraverso accordi intergovernativi che privilegiano il principio del libero scambio, tende a subordinare ad esso le leggi nazionali a protezione del consumatore o della natura. Infine, viene denunciato il boom del movimento di capitali, permesso da politiche di liberalizzazione, che non è solo sempre più vorticoso, ma anche sempre più slegato dall’economia reale, cioè sempre più speculativo. Della politica di deregolamentazione dei mercati finanziari si sottolinea l’effetto di accentuata volatilità dei capitali.

La globalizzazione neoliberista non deriverebbe poi da un autonomo progresso tecnologico, ma sarebbe piuttosto guidata da imprese multinazionali, organizzazioni internazionali e governi nazionali. Il neoliberismo viene anzi presentato come ideologia vincente, promossa da una classe capitalista internazionale (Smith 2008). La critica si indirizza infatti contro le politiche economiche del così detto ‘Washington consensus’, in particolare privatizzazione, deregolamentazione, apertura dei mercati, parità di bilancio, austerità, deflazione, tagli alla spesa pubblica, riduzione delle tasse su capitale e profitti. Ad esse, si contrappongono politiche economiche di tipo piuttosto keynesiano – con un intervento riequilibratore della politica rispetto alle diseguaglianze prodotte dal mercato, fino a una difesa aperta di elementi tipici dello ‘stato del benessere’: dalla concezione di servizio pubblico (in particolare per settori come l’istruzione e la sanità) all’assistenza ai gruppi socialmente più deboli. Rispetto alla tradizione del welfare state, basato sulla protezione dei cittadini all’interno dei confini nazionali dei ricchi stati del Nord, si afferma comunque la necessità di una ‘globalizzazione dei diritti’, che coinvolga anche i poveri del Sud del mondo.

Se le organizzazioni intergovernative economiche sono ritenute tra i principali artefici del ‘capitalismo di libero mercato’, la soluzione non viene vista comunque in un ritorno a politiche nazionali. La realizzazione di una giustizia globale richiede anzi il rafforzamento di istituzioni di governo internazionale, che devono però non solo cambiare le loro politiche, ma anche essere riformate in senso democratico, garantendo una maggiore trasparenza del processo decisionale, ma anche una maggiore partecipazione della società civile in esso.

Il tema della globalizzazione neoliberista viene poi intrecciato con quelli più specifici propri dei diversi reticoli che partecipano alle proteste: per i sindacati, la liberalizzazione economica peggiora le condizioni dei lavoratori; per gli ecologisti, la deregolamentazione porta continui disastri ambientali; per le femministe, la riduzione dei servizi pubblici penalizza soprattutto le donne; per i gruppi di solidarietà con il Terzo mondo, la globalizzazione ha accentuato la povertà dei più poveri; per le associazioni delle popolazioni indigene e i contadini accelera la distruzione delle loro tradizioni e della loro terra; per i pacifisti il neoliberismo sfocia nelle guerre. Un’eterogeneità in effetti maggiore che in altri movimenti del passato viene gestita attraverso un discorso che accetta e anzi stimola le differenze.

La struttura reticolare

Controvertici transnazionali e campagne sono normalmente organizzati da strutture di coordinamento di centinaia, se non migliaia di gruppi. I sit-in a Seattle erano stati organizzati, dal Direct Action Network, una rete di gruppi che preparerà anche le manifestazioni a Washington il 16 aprile dell’anno successivo. La mobilitazione contro il G8 a Genova è stata, in buona parte, coordinata dal Genoa Social Forum (Gsf), nel quale sono affluiti circa 800 gruppi di diversissima consistenza e provenienza eterogenea (tra cui Attac Italia, Arci, Cobas, S.In.Cobas, Tute Bianche, Rete No Global di Napoli, Network per i diritti globali, Giovani Comunisti, Rifondazione Comunista, Comitati Unitari di Base, Fiom, Lavoro società-cambiare rotta della Cgil, Legambiente, Rete Lilliput, Carta, Sdebitarsi, Marcia mondiale delle donne).

Molti di questi coordinamenti sono formati ad hoc per l’organizzazione di una grande manifestazione: strutture temporanee, essi prendono spesso come nome la data dell’evento pianificato (J18, N30, A16, S26). Spesso, comunque, organismi di coordinamento con orizzonti temporali limitati danno poi vita a progetti di più lungo respiro.

La funzione degli organismi di coordinamento, così come dei loro portavoce, è comunque continuamente ridiscussa, con un’attenzione al rispetto dell’autonomia delle diverse componenti, pur nel tentativo di evitare competizione fra esse. La ricerca di dialogo e di consenso, continuamente sottolineata come valore positivo, dal punto di vista organizzativo si traduce in una riscoperta delle assemblee, come arene di elaborazione di valori comuni, ma anche dell’impegno nel piccolo gruppo.

La struttura a rete ha vantaggi nei momenti di mobilitazione, permettendo aggregazioni molto ampie. Il fatto che i diversi gruppi mantengano la loro identità autonoma spinge verso una partecipazione ampia e una ricerca dell’accordo, necessario alla mobilitazione comune. La pluralità di gruppi, fondazioni, chiese, intellettuali, associazioni e comunità riduce il peso dell’identificazione con una singola organizzazione e il connesso pericolo di una burocratizzazione, intesa anche nel senso del prevalere delle dinamiche di sopravvivenza dell’organizzazione rispetto alla realizzazione degli obiettivi. La struttura federativa permette sia una estesa mobilitazione prima dei controvertici, sia un’efficiente organizzazione logistica.

La capacità di mobilitazione di gruppi così eterogenei in reticoli flessibili è stata spesso fatta risalire alla disponibilità di nuove tecnologie. Le tecnologie comunicative emergenti – in primo luogo, la così detta comunicazione mediata dal computer – non solo riducono i costi della mobilitazione, permettendo di basarsi su strutture esili e flessibili, ma facilitano anche un’interazione trasversale fra aree e movimenti differenti. In effetti, internet viene utilizzato sia per ridurre i costi ‘logistici’ delle mobilitazioni che in modo cognitivo, nella diffusione di informazioni, ma anche per l’elaborazione di una comune identità attraverso scambi di opinioni e, infine, come strumento di protesta.

L’organizzazione di grandi mobilitazioni globali è certamente resa logisticamente meno costosa dalla possibilità di inviare contemporaneamente messaggi a migliaia di indirizzi e anche, con poca spesa, di mettere on-line informazioni sulle manifestazioni. Su internet si trovano, facilmente scaricabili, volantini che fanno appello a boicottaggi o cortei. I siti dei diversi coordinamenti per campagne e controvertici contengono di solito, in diverse lingue, il calendario delle attività previste durante i giorni della protesta, documenti, i link alle organizzazioni che hanno aderito al patto di lavoro. I portavoce delle principali organizzazioni si tengono in contatto attraverso mailing list riservate. Petizioni on-line raggiungono facilmente decine di migliaia di firme: per Seattle, la petizione lanciata da Public Citizen venne firmata da 1500 gruppi. Riducendo i costi della mobilitazione, internet facilita l’azione dei gruppi meno dotati di risorse.

Alcuni studiosi di relazioni internazionali hanno concettualizzato la comunicazione come l’altra faccia del potere, utilizzando l’espressione soft power (contrapposta all’hard power dei mezzi di coercizione fisica) per richiamare il potere di persuasione di idee, cultura e valori. Il sociologo catalano Manuel Castells (2009) ha sostenuto che il potere è fondato sul controllo delle informazioni e della comunicazione, così come il contropotere sulla capacità di infrangere tale controllo.

Nel corso degli ultimi due decenni i media digitali e, in particolare, internet sono divenuti fonti di informazione particolarmente importanti (basti pensare a come Wikileaks abbia messo in crisi le forme tradizionali della diplomazia). Studi recenti hanno evidenziato come, pur collocandosi sempre un passo indietro rispetto all’informazione televisiva, internet stia rapidamente soppiantando la radio e i quotidiani come fonte privilegiata di informazione nella dieta mediale degli italiani. Diverse ricerche hanno inoltre chiarito come i motori di ricerca rappresentino la principale modalità di navigazione su internet, configurandosi come vere e proprie bussole per orientarsi nel caos della rete.

I motori di ricerca possono essere concepiti, da un lato, come attori non statuali delle relazioni internazionali che svolgono una funzione cognitiva sempre più globale; dall’altro, come strumento e risorsa per altri tipi di attori.

I search engines, che nascono all’inizio degli anni Novanta, rappresentano l’equivalente funzionale della figura del giornalista sul web, svolgendo un’importante funzione di gatekeeping (Mosca 2010). Diversamente dai media tradizionali, però, la funzione di mediazione dei motori di ricerca non è svolta da esseri umani, ma da macchine. I più diffusi di essi, infatti, funzionano mediante l’utilizzo di agenti intelligenti (crawlers), che scansionano la rete in maniera ipertestuale muovendosi da un link all’altro con l’obiettivo di archiviare le pagine web in database aggiornati continuamente. Ne consegue che le ricerche (query) effettuate su di essi interrogano una sua riproduzione parziale e che, non essendo i motori di ricerca capaci di archiviare tutti i contenuti presenti on-line, rendono difatti invisibile una significativa porzione di web, definita ‘internet profonda’. Per avere un’idea del fenomeno basti pensare che la capacità di inclusione dei motori di ricerca è stata paragonata a quella di una rete da pesca gettata nell’oceano.

Sempre più Google si è imposto nel tempo come il motore di ricerca per eccellenza, tanto che si è giunti a parlare di ‘googlecrazia’ per indicare il potere detenuto dalla creatura degli ex studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin. Per dare un’idea della dimensione economica e geopolitica di Google sarà sufficiente citare alcune cifre: nel 2010 l’azienda impiegava più di 24.000 dipendenti con un fatturato annuo di oltre 29.000 miliardi di dollari; secondo diverse stime il colosso di Mountain View può contare su più di un milione di server dislocati in decine di centri di elaborazione dati con sede negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Google (che nel 2006 ha acquistato YouTube) è il sito web in assoluto più visitato a livello mondiale, oggi disponibile in 180 lingue diverse (ciascuna con il proprio dominio) per un totale di interrogazioni giornaliere del database che supera il miliardo. La ‘actorness’ di Google e il suo ruolo nello scacchiere internazionale sono dimostrati dal suo essere divenuto un interlocutore chiave di regimi politici non democratici (la Cina rappresenta l’esempio più eclatante).

Di Google è stata criticata, fra l’altro, la mancanza di trasparenza nei criteri che determinano i risultati delle ricerche. L’algoritmo PageRank è infatti basato su una valutazione quali-quantitativa dei link ricevuti da un sito, considerati come indicatori di reputazione e autorevolezza. Se, come sostengono alcuni studiosi, la stragrande maggioranza dei siti è scarsamente connessa mentre pochi siti fortemente connessi dominano la politica sul web, obbedendo quindi a una ‘legge di potenza’, ne consegue che la maggior parte dei siti resta nascosta agli utenti, non riuscendo a superare la soglia della visibilità.

Una ricerca comparata sugli attori che ottengono il più alto ;livello di visibilità nei quotidiani e nei motori di ricerca ha evidenziato che gli attori istituzionali e partitici sono quelli che ;dominano il discorso pubblico su entrambi i media (Koopmans, Zimmermann 2010); i vantaggi che attori poveri di risorse come i movimenti sociali possono trarre dalla loro presenza on-line sono quindi spesso sovrastimati (Mosca 2010). Secondo gli stessi ricercatori, in sintesi, la comunicazione on-line «è caratterizzata da una forte distorsione a favore delle élites, comparabile a quella rilevata sui media offline ... [pertanto] è improbabile che la forte prevalenza di attori governativi ed esecutivi e la marginalizzazione della società civile possa essere superata dall’avanzata di internet come mezzo di comunicazione politica» (Koopmans, Zimmermann 2010, p. 194).

Come è stato fatto notare, dunque, i motori di ricerca in generale e Google in particolare, attraverso l’utilizzo di criteri opachi per l’indicizzazione delle pagine web, produrrebbero distorsioni e discriminazioni che potrebbero danneggiare aggregazioni minoritarie dal punto di vista linguistico, etnico, culturale, scientifico, ecc. Così come è stato osservato che quei movimenti sociali che non ottengono copertura mediatica di fatto non esistono, allo stesso modo quei siti che non si posizionano entro i primi dieci risultati di una query risultano sostanzialmente invisibili.

La comunicazione mediata dal computer ha inoltre una funzione ‘cognitiva’, facilitando la diffusione di informazioni. Infatti, internet ha un’importanza crescente come sfera pubblica alternativa a quella massmediatica, permettendo una documentazione alternativa a quella presentata nei media tradizionali. Qualche volta, le informazioni alternative penetrano poi nei canali mediatici convenzionali. Alle origini del movimento vi sono reti telematiche globali che offrono saperi alternativi su temi specifici, come Agc (Association for Global Communication), Igc (Institute for Global Communication) e reti come PeaceNet, EcoNet, GreenNet, WomensNet, LaborNet e ConflictNet.

Ma gli attivisti utilizzano internet anche come strumento di costruzione ‘identitaria’ attraverso lo scambio di opinioni. Oltre che alla diffusione di informazioni, internet è servito infatti anche per rafforzare le occasioni di dialogo, attraverso forum di discussione e mailing list. E come strumento diretto di espressione di protesta. È il caso, in particolare, dei netstrike, che consistono nel collegamento contemporaneo, in un giorno e in un orario prestabilito, di un alto numero di utenti a uno stesso indirizzo del web con l’obiettivo di bloccare l’accesso agli utenti regolari.

Concludendo, gli ultimi due decenni hanno visto un intensificarsi delle attività di vari attori transnazionali. Le relazioni internazionali sono dunque sempre meno rappresentabili come politica fatta da stati-nazione. La crescita di organizzazioni intergovernative e la loro influenza sempre maggiore ha infatti prodotto un processo di crescente contestazione delle politiche internazionali. Questa contestazione non ha però prodotto un ritorno allo stato-nazione. Anzi, nel corso delle proteste, si sono sviluppati nuovi reticoli transnazionali e identità cosmopolite.

Per saperne di più:

J.C. Alexander (1998) Real Civil Society: Dilemma of institutionalization, London.

Benedetto XV (1920) Pacem Dei Munus, lettera enciclica del 23 maggio 1920, Roma.

J. Boli, G.M. Thomas (1999) Constructing the World Culture: ;International nongovernmental organizations since 1875, Stanford.

M. Castells (2009) Communication Power, Oxford; trad. it. Comunicazione e potere, Milano 2009.

D. della Porta (2009) (ed.) Another Europe, London.

D. della Porta, M. Diani (2004) ‘Contro la guerra senza se né ma’: le proteste contro la guerra in Irak, in V. Della Sala, S. Fabbrini (a cura di) La politica in Italia, Bologna, pp. 249-270.

D. della Porta, S. Tarrow (2005) (eds) Transnational Protest and Global Activism, New York.

D. della Porta, M. Andretta, L. Mosca, H. Reiter (2006) Globalization from Below, Minneapolis.

D. della Porta, M. Caiani (2009) Social Movements and Europe, Oxford.

D. Held, A. McGrew (2000) The Global Transformation Reader. An introduction to the globalization debate, Cambridge.

M.E. Karns, K.A. Mingst (2004) International Organizations. The politics and process of global governance, Boulder.

M. Keck, K. Sikkink (1998) Activists Beyond Borders, Ithaca.

R. Koopmans, A. Zimmermann (2010) Transnational Political Communication on the Internet: Search engine results and hyperlink networks, in R. Koopmans, P. Statham (eds) The Making of a European Public Sphere, Cambridge, pp. 171-194.

L. Mosca (2010) From the Streets to the Net? The political use of the internet by social movements, «International Journal of E-Politics», 1, 1, pp. 1-21.

M. Pianta (2002) Parallel Summits. An update, in H.K. Anheier, M. Glasius, M. Kaldor (eds) Global Civil Society, Oxford.

M. Pianta, R. Marchetti (2007) The Global Justice Movement. The transnational dimension, in D. della Porta (ed.) The Global ;Justice Movement. Cross national and transnational perspectives, Boulder, pp. 29-51.

M. Pianta, D. Zola (2008), La montée en puissance des mouvements globaux (1970-2005), in I. Sommier, O. Fillieule, E. Agrikoliansky (eds), Généalogie des mouvements altermondialistes en ;Europe. Une perspective comparée“, Paris, pp. 41-65.

J. Smith (2008) Social Movements for Global Democracy, Baltimore.

S.A. Stehlin (1994) The Emergence of a New Vatican Diplomacy During the Great War and Its Aftermath, 1914-1929, in P.C. Kent, ;J.F. Pollard (eds) Papal Diplomacy in the Modern Age, Westport.

S. Tarrow (2005) The New Transnational Contention, Cambridge.

S. Walgrave, D. Rucht (2010) (eds) The World Says No to War. Demonstrations against the war on Iraq, Minneapolis.