I tre pilastri dell'Europa

I tre pilastri dell’Europa

Nel 2015 si sono celebrati i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri, nel 2016 ricorrono – lo stesso giorno, il 23 aprile – i 400 anni della morte di Shakespeare e di Cervantes. Tre figure fondamentali per la costruzione della nostra identità culturale.

Dante, Shakespeare e Cervantes sono tre forti pilastri dell’identità europea. A due a due sono stati spesso associati: Francesco De Sanctis unì Dante e Shakespeare, Turgenev oppose Amleto e Don Chisciotte: in ognuno la realtà della vita e l’ideale confliggono, si esaltano, mirano all’universale.

Solo Carducci e Unamuno seppero riunirli in un solo anelito.

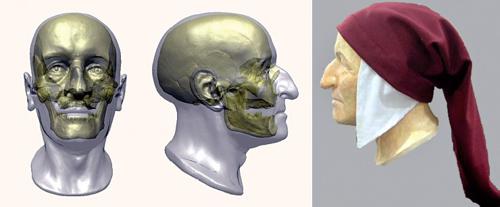

Dante

La Divina commedia costituisce il poema dell’eternità e dell’evento, del Giubileo dell’anno 1300 (pur essendo stato scritto tra il 1306 e il 1321, data della morte di Dante), di Firenze e dell’Universo, della Bibbia e della storia di Roma, di miti pagani e di padri della Chiesa, di tutto il pensabile, il dicibile e l’indicibile, sino ai neologismi teologici che popolano il Paradiso.

Purtuttavia, la Commedia rimane commedia. È un affascinante incedere di epos e dialogo. Eternità e memoria collettiva dell’umano.

La sua verità gnomica è tale che buona parte dei suoi versi si è fatta proverbio, detto morale o memorabile, sentenza, rifugio nella citazione, ogni volta che il nostro dire si fa corto: «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate». A questi, altri detti memorabili potrebbero essere aggiunti, presenti a punteggiare il nostro parlare, sia esso enfatico o dolente, malinconico o fervido: «Per me si va ne la città dolente», «e caddi come corpo morto cade», «Era già l’ora che volge il disio / ai navicanti e ’ntenerisce il core», «Siena mi fe’, disfecemi Maremma», «trattando l’ombre come cosa salda», «L’aiuola che ci fa tanto feroci», «A l’alta fantasia qui mancò possa», e così procedendo e con lui il mondo misurando. Per questo Dante ci è familiare: perché parliamo con le sue parole tutti i giorni, una familiarità che, più che dai critici, ci è stata restituita da Roberto Benigni.

La Commedia, infatti, è commedia, è il poema più dialogico di tutta la nostra letteratura: sfilano comparse, protagonisti, papi e liutai, parlano dal basso, rasoterra, infitti in ghiaccio e pece, oppure a petto erto d’orgoglio («“Vedi là Farinata che s’è dritto: / da la cintola in sù tutto ’l vedrai”. / I’ avea già il mio viso nel suo fitto; / ed el s’ergea col petto e con la fronte / com’avesse l’inferno a gran dispitto», Inf., X, 32-36); o dall’alto, «regalmente ne l’atto ancor proterva», tale Beatrice al suo apparire (Purg., XXX, 70). Come a teatro, ci sono dialoghi e monologhi, duetti serrati, ma anche mirabili a parte: così Beatrice stessa che, discosta, finge sorridendo un colpo di tosse per metter fine al troppo caldo autoelogio di Dante e Cacciaguida, e della loro famiglia: «onde Beatrice, ch’era un poco scevra, / ridendo parve quella che tossio / al primo fallo scritto di Ginevra» (Par., XVI, 13-15).

E pensare che la fonte è niente meno che il Lancelot, ma Dante tutto curva e fa convergere al proprio spazio!

Sanguineti, Luzi e Giudici hanno giustamente fatto delle tre cantiche un’azione scenica (1989, 1990, 1991), ma la Commedia è in primis poema dell’eternità: l’oltrevita è più che la vita, è la realtà stessa definitiva dell’essere umano: sic praeterit figura huius mundi (1 Cor 7, 31). Per Dante infatti questa scena terrena è soltanto figurazione di Hollow men, di «uomini vuoti» (di Thomas S. Eliot, 1925), che vagano nel nulla, come ammette – nel più profondo Inferno – frate Alberigo dei Manfredi, riconoscendo che sopra la terra quella parvenza che sembra ancor viva è solo il suo involucro, mentre già tutta nella «ghiaccia» sta la sua anima e persona: «“Oh – diss’io lui – or se’ tu ancor morto?” / Ed elli a me: “Come ’l mio corpo stea / nel mondo su, nulla scïenza porto. / Cotal vantaggio ha questa Tolomea, / che spesse volte l’anima ci cade / innanzi ch’Atropòs mossa le dea”» (Inf., XXXIII, 121126).

Nel Paradiso Dante si fa lasciare da Beatrice, in nome della quale pure ha costruito il viaggio e il poema: «Così orai; e quella, sì lontana / come parea, sorrise e riguardommi» (Par., XXXI, 91-92); versi che Jorge Luis Borges ha interpretato sulla scorta della traduzione inglese di Longfellow, con fortissimo iato a fine verso: «sì lontana» in vita e ancora nell’eternità. E forse tanto volle perché – orfano d’amore come ogni credente – trovasse una speranza d’amore nell’Inno alla Vergine elevato da san Bernardo. Di questo nuovo ignoto regno, però, a differenza di Ulisse e di Alessandro non celebra sapienza né ritorni, ma soltanto la vertigine infinita di una visione che, palesandosi, scompare nel turbine del tempo che ricomincia: «ma già volgeva il mio disio e ’l velle / [...] / l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Par., XXXIII, 1431-45).

Shakespeare

Il Tasso aveva infuso vita, cuore e passioni ai manichini svagati dell’Ariosto; aveva – con il Torrismondo – portato in scena la colpa senza grazia e senza riscatto; sulla signoria della ragione già si proietta l’ombra di una «maculata conscienza» e l’appello alle Furie; Seneca trionfa di nuovo, Macbeth è vicino: «Abbia l’avanzo almen de’ miei furori» (I, 731). Abbisognava ancora, però, che quella colpa costituisse un destino, non un errore; ben lo vide Francesco De Sanctis (a proposito della Commedia stessa di Dante): «Queste grandi figure, là sul loro piedistallo rigide ed epiche come statue, attendono l’artista che le prenda per mano e le gitti nel tumulto della vita e le faccia esseri drammatici. E l’artista non fu un italiano: fu Shakespeare» (Storia della letteratura italiana, VII: La Commedia, § 30).

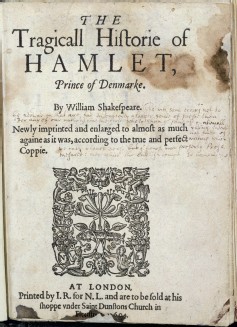

William Shakespeare viene al mondo nell’anno della morte di Michelangelo e muore il giorno stesso di Cervantes: eredita il titanismo dell’uno e condivide con l’altro la coscienza della vanità delle apparenze, se tutto non è che platea e teatro nel teatro. Con lui l’uomo non ha più misura: gli abissi di Pascal sono già apertamente mostrati nel ‘teatro dei mondi’ shakespeariano: «Ma scusateci: come uno sgorbio di cifre serve in breve spazio a rappresentare un milione, così lasciate che noi, semplici zeri in questo gran conto, mettiamo in moto le forze della vostra immaginazione» (Enrico V, Prologo). In un universo di vorticose mutazioni dove tutto è maschera, Malvolio potrà affermare: «Non è che un caso, perché tutto è caso» (La notte dell’Epifania, atto II, scena V). E dunque, in questa grande vicissitudine, senza posa e senza volto, è valido l’avvertimento di Amleto: «Noi sfidiamo gli auspici: v’è una speciale provvidenza nella caduta di un passero. Se è ora, non è a venire; se non è a venire, sarà ora; se non è ora, pure verrà; l’essere pronti è tutto» (Amleto, atto V, scena II). «The readiness is all»: è il motto che affascinò Cesare Pavese, un insegnamento che costituisce uno stoico baluardo per chi resiste pur senza sperare. Ma accanto a esso, Shakespeare pone una seconda possibilità: quella scandita da Edgar: «Ripeness is all» (Re Lear, anche qui atto V, scena II): «l’essere maturi è tutto».

L’istante e la distanza, l’occasione e la temperanza: tutto Shakespeare afferra, giustifica, ricompone, indossa; ma tra il ‘comprendere’ e lo ‘sfoderare’ egli sta dalla parte del secondo, acuminato e lancinante: egli vuole «non lasciarsi più indurre a trascurare, per le immagini, il grido, [...], il grido della passione, [...], grido nello Shakespeare pieno d’echi di popolo, urlo», come sottolinea Giuseppe Ungaretti (Significato dei sonetti di Shakespeare).

L’«inconstant stay» dei Sonetti: «Il sorto concetto di tale permanenza incostante / Dinanzi alla vista voi, ricco di gioventù, mi pone / Mentre con Rovina gareggia devastatore il Tempo» (Sonetto XV) si dilacera nell’urlo di Macbeth, nel livido e affilato machiavellismo di Angelo e Escalo: «(Angelo:) “Non dobbiamo fare della legge uno spauracchio, alzandola per spaventare gli uccelli da preda, e poi lasciarle conservare la stessa forma, finché l’abitudine ne faccia il loro posatoio e non il loro spavento.” (Escalo:) “Sicuro, ma cerchiamo di essere affilati e incidiamo soltanto un poco, anziché far piombare giù e schiacciare a morte”» (Misura per misura, atto II, scena I).

«The readiness is all», certo, e Otello è risoluto e pronto – «L’azione non conosce indugi» (atto V, scena II) – sino a far morire Desdemona e avvolgersi nella stessa morte; l’agire precipita nella morte; forze telluriche agitano Calibano, le sue maledizioni, i serpi che lo avviluppano e s’avvinghiano al suo parlare barcollante: «ban, ban, Cacaliban, / servo e padrone si muteran. / Allegria, allegria! La libertà, la libertà. / Allegria! Libertà! » (La Tempesta, atto II, scena II).

Di fronte a questo scaturire di forze ctonie sta l’altro Shakespeare, quello che riversa nel prezioso scrigno del silenzio e dell’humilitas il senso appena baluginante dell’esperienza umana, avvolta nel minimo: «Così considerando, possiamo trarre profitto da tutte le cose che vediamo; e spesso, per nostro conforto, troveremo che lo scarabeo chiuso nella sua scaglia è meglio protetto dell’aquila dalle grandi ali» (Belario nel Cimbelino, atto III, scena III). È la citazione esplicita del celebre apologo di Erasmo Scarabaeus aquilam quaerit, dove quella dimessa forma vivente viene eletta a emblema dell’essenza stessa del Sileno cristiano: «Ma lo scarabeo è un Sileno: [...] quel fragile corpiciattolo nasconde un enorme vigore d’animo, un’eroica fermezza di carattere». Così nel teatro di Shakespeare: se si dovesse scegliere il dramma che più sembra raccogliere tutto il dolente retaggio della condizione umana, l’indignitas non meno che la dignitas hominis, non si potrebbe che rivolgere il pensiero al Re Lear, a quel finale in cui – quando tutto è ormai perduto – Re Lear e Cordelia si avviano alla prigione, piccoli scarabei dell’Eterno: «(Lear:) “Vieni, andiamocene in prigione; soli, noi due canteremo come uccelli in gabbia: quando tu mi dirai di benedirti, io mi inginocchierò, e chiederò il tuo perdono. Così passeremo la vita pregando e cantando, e ci racconteremo delle vecchie storie, e sorrideremo delle farfalle dorate; sentiremo i poveri vagabondi chiacchierare, fra loro, delle notizie di corte; e anche noi parleremo con essi di chi perde e di chi vince; di chi sale e di chi scende; noi faremo nostro compito il mistero delle cose, come fossimo spie di Dio”». «And take upon ’s the mystery of things / As if we were God’s spies»: spie di Dio, non alati messaggeri, né araldi, né profeti; spie velate, nel campo notturno di un mondo maligno: «E fra le mura di una prigione cancelleremo dalla memoria il ricordo delle congiure e delle fazioni dei grandi, che vanno e vengono come la marea sotto la luna» (atto V, scena III).

Cervantes

Nel contemplare Il naufragio di Don Chisciotte, Miguel de Unamuno (In viaggio con Don Chisciotte) scriveva: «Una volta, in Mosche cocchiere, Carducci scrisse che “Nel concilio olimpico dove siedono Dante e Shakespeare, anche la Spagna, che non ebbe egemonia mai di pensiero, ha il suo Cervantes”».

A rendere Shakespeare e Cervantes così vicini non è soltanto lo stesso giorno della loro morte, e neanche le misteriose vicende del Cardenio dell’uno e dell’altro: soprattutto, è il fatto di aver avuto la grandiosa forza di rappresentare il mondo così com’è (Shakespeare) e così come dovrebbe essere (Cervantes), poiché Don Chisciotte è l’«ordinatore dei desideri», il paladino del mondo perfetto. Egli sapeva che avrebbe superato «todos los nueve de la Fama», poiché solo ciò che è raccontato rimane: «voler dare a intendere che non esisté Amadigi e non ebbero realtà tutti gli altri cavalieri di cui son piene le storie, sarebbe lo stesso che voler persuadere che il sole non illumina, che il gelo non raffredda e che la terra non sostiene. [...] Che se poi è menzogna, allora lo è anche che vi sia stato un Ettore, un Achille e la guerra di Troia, i dodici pari di Francia e persino re Artù» (I, 49). Opportunamente, Italo Calvino ha osservato che «ogni libro di cavalleria presuppone un libro di cavalleria precedente, necessario perché l’eroe diventi cavaliere». E continua: «Don Quijote si rifiuta di distinguere tra i libri e la vita e vuole ritrovare il mito fuori dai libri» (Tirant lo Blanc, in Perché leggere i classici). La sua grandezza tragica è nell’irrinunciabile certezza che i libri debbano modellare la vita, anzi, che siano propriamente la verità della vita; Ariosto, più disincantato – osserva ancora Calvino –, affermava, ma lasciava la libertà ammiccante di non credere alle meraviglie: «Il buon Turpin, che sa che dice il vero, / e lascia creder poi quel ch’a l’uom piace, / narra mirabil cose di Ruggiero, / ch’udendolo, il direste voi mendace» (Orlando furioso, XXVI, 23).

La pazzia di Chisciotte è – riconosce lo stesso paladino – così grande che, non avendo più misura, lo dispenserà anche dal prenderne coscienza; così a Sancho: «Pazzo sono e pazzo ho da essere fino a tanto che tu non torni con la risposta a una lettera che ho in mente di mandare, per tuo mezzo, alla mia signora Dulcinea.

Che se la risposta sarà quale si deve alla mia fedeltà, finirà la mia pazzia e la mia penitenza; se poi sarà al contrario, sarò matto davvero, e una volta pazzo, non proverò più nessun dolore» (I, 25), tanto che egli stesso sceglie – nella pazzia – di voler essere più Orlando che Amadigi. A ciò Sancho risponde con la ‘realtà effettuale’ e cioè, per esempio, «una catinella da barbiere» non essere affatto «l’elmo di Mambrino»; ma anche a questo il Cavaliere dalla Triste figura sa rispondere, poiché solo chi ha una vista grossolana vede una catinella là ove invece in essenza c’è l’elmo di Mambrino.

Certo gli episodi del Chisciotte (dai mulini a vento alla barca incantata) sono divenuti tutti emblemi di un ‘mirabile popolare’ – basterebbe pensare al ciclo di pannelli che, già a metà Seicento, Jean Mosnier eseguì nel castello di Cheverny –, ma alcuni di essi debbono tanto alla tradizione dei cantari quanto all’‘incatenamento logico’ del sillogismo, come nel celebre episodio notturno del cap. XVI: «E qua, come suol dirsi, il gatto al topo, il topo al gatto, ed il gatto alla corda, e la corda al palo: il vetturale bastonava Sancio, Sancio la serva, la serva lui, l’oste la serva, e tutti menavano così alla presta che non restava un momento di pausa».

All’interno di questo gioco prospettico, Cervantes non soltanto allestisce in scena con garbo ironico la indecidibilità dei punti di vista, ma mette a distanza anche il suo stesso romanzo (la prima parte esce nel 1605), pubblicandone una seconda parte (nel 1615) in un moltiplicarsi di specchi deformanti che costituisce parodia e malinconia insieme. Come in Montaigne, il libro e la vita sono un solo viluppo: «Soltanto per me venne al mondo [conchiude Cide Hamete Benengeli] don Chisciotte ed io soltanto per lui. Egli seppe operare ed io scrivere; tutti e due insieme, facciamo uno solo» (II, 74, explicit). Come in Shakespeare, Don Chisciotte recita la parte che la sua fama ironicamente gli dispone intorno (I, 29 e II, 41): «e se il valore del vostro braccio corrisponde al clamore dell’immortale vostra fama, siete obbligato a dare assistenza a questa sfortunata che da tanto lontani paesi viene all’odore del vostro celebrato nome, cercando rimedio alle sue disavventure» (I, 29). Egli diventa quel che è nei libri di cavalleria che l’hanno modellato: è il puro, il povero, il pazzo, il faqir, l’«uomo di pena» che Ungaretti evocherà nel Povero nella città (1949) e che già Dostoevskij, nei quaderni preparatori dell’Idiota, identifica nel «cavaliere povero», emblema dell’amor puro, totalmente «innocente», figura Christi.

La fortuna del Chisciotte è stata immensa, già dalla finzione del manoscritto ritrovato di Cide Hamete Benengeli che passerà diretta nei Promessi sposi. Anche il Novecento vive della temeraria solitudine del cavaliere di Cervantes, sino al Don Chisciotte di Michail A. Bulgakov (1938). In fondo, il suo, è il più bell’elogio di quel dover essere che la lettura modella in noi: «Legga di questi libri e vedrà come [...] le fanno migliore il carattere. Per parte mia, le so dire che da quando sono cavaliere errante sono valoroso, garbato, liberale, bennato, magnanimo, cortese, mite, paziente, tollerante di fatiche, di prigionie, d’incantagioni» (I, 50). Sì, «ha aperto nuovi cammini, unicamente perché aveva il coraggio di avanzare senza domandarsi se altri lo seguisse [...]; poiché aveva una fede che rinunciava alle conferme» (Dag Hammarskjöld).

Cronologia della vita e delle opere

♦ Dante Alighieri

1265 nasce a Firenze, battezzato col nome di Durante

di Alighiero degli Alighieri

1285 sposa Gemma di Manetto Donati, da cui ha

i figli Iacopo, Pietro, Antonia e, forse, Giovanni

1283-1291 Vita nova

1300 viene eletto priore a Firenze

1302 è condannato all’esilio perpetuo

1303-1305 De vulgari eloquentia

1304-1307 Convivio

1306 e seguenti Commedia

1310-1313 Monarchia

1318 si stabilisce presso i da Polenta a Ravenna

1319-1321 Egloghe

1321 muore a Ravenna la notte del 13 settembre

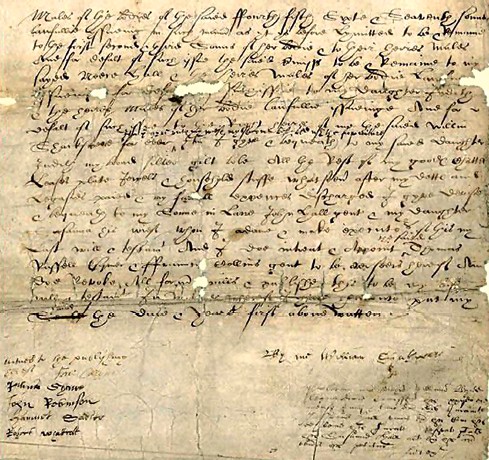

♦ William Shakespeare

1564 nasce a StratforduponAvon

1582 sposa Anne Hathaway, da cui ha 3 figli

1588-1592 King Henry VI, prima parte (cui seguono la seconda e la terza)

1589-1593 The most lamentable Roman tragedy of Titus Andronicus

1592 si stabilisce a Londra come attore e drammaturgo

1593 prima de The taming of the shrew

1593-94 Venus and Adonis (sonetto) e The rape of Lucrece (poema)

1594-96 The most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet

1596 A Midsummer night’s dream

1596-1598 The merchant of Venice

1599 apre con la sua compagnia il Globe Theater

1599-1601 The merry wives of Windsor

1600-1602 The tragedy of Hamlet, prince of Denmark

1603 The tragedy of Othello, the moor of Venice

1605-1606 King Lear

1605-1608 Macbeth

1610 si stabilisce di nuovo a StratforduponAvon

1610-1611 The tempest

1616 muore a Stratford-upon-Avon il 23 aprile

♦ Miguel de Cervantes Saavedra

1547 nasce ad Alcalá de Henares il 29 settembre

1571 combatte e viene ferito a Lepanto

1575-80 è prigioniero dei turchi

1584 sposa Catalina de Salazar y Palacios

1585 La Galatea

1605 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

1613 Novelas ejemplares

1614 Viaje del Parnaso

1615 Ocho comedias y ocho entremeses

1615 Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha

1616 muore a Madrid il 23 aprile

1617 Los trabajos de Persiles y Sigismunda (postuma)