Il ceto politico locale e regionale

Il ceto politico locale e regionale

Cenni storici

A lungo, dall’Unità d’Italia alla seconda metà del Novecento, le élites politiche locali e regionali sono state considerate nella letteratura espressione di uno pseudo ceto dirigente ancorato a particolarismi municipalisti e ipotecato da interessi corporativi e di gruppi locali legati a politiche di piccolo cabotaggio. Esse oltretutto sono apparse prive di un’autonomia reale nel rapporto centro-periferia. Del resto la storia italiana dall’Unità ai primi 25 anni della Repubblica è stata caratterizzata da un indirizzo istituzionale di tipo centralista. Una sorte analoga a quella dei poteri e delle élites locali, è toccata al cosiddetto sviluppo economico locale periferico tra gli anni Sessanta e Ottanta e alla folla di piccoli imprenditori. Questi ultimi a lungo sono apparsi un problema più che una risorsa per la struttura produttiva del Paese, a causa della dispersione in migliaia di piccole imprese difficilmente organizzabili e orientabili attraverso politiche centralistiche d’industrializzazione e di modernizzazione. In sostanza, il localismo economico e politico è apparso a lungo sinonimo di arretratezza, strettamente imparentato con quella mentalità sociale e culturale provincialista che determina chiusura rispetto alle trasformazioni e alle pressioni esterne (Carboni 2009).

Gli studiosi di scienze politiche e sociali e l’opinione pubblica hanno però gradualmente cambiato metro di giudizio tra gli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo. Da un canto, gli studi sulla Terza Italia e sull’economia periferica, come quelli condotti da Arnaldo Bagnasco e Massimo Paci, hanno messo in evidenza che lo sviluppo locale di piccole e medie imprese diffuse sul territorio stava rendendo l’Italia un Paese industriale di valore europeo e mondiale, con un vero e proprio secondo boom economico conosciuto dall’Italia repubblicana, dopo il primo, d’impronta fordista-taylorista (one company one town), verificatosi nel Nord-Ovest del Paese negli anni Cinquanta e Sessanta. Così l’Italia è improvvisamente apparsa ricca di localismi autonomi e aperti, capaci di mettere in campo una buona autoorganizzazione sociale, di alimentare il proprio sviluppo in forma endogena e di relazionarsi con la dimensione internazionale e poi globale dei mercati. In breve, il geograficamente piccolo ha mostrato i suoi vantaggi di sviluppo e benessere.

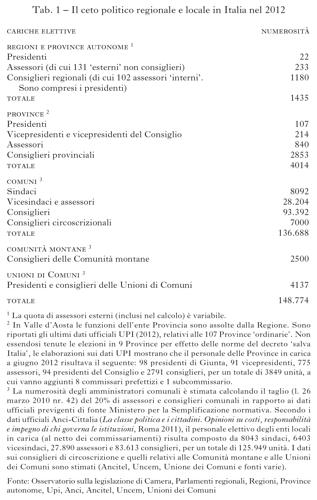

all’altro canto, i limiti evidenziati dalle élites politiche nazionali, ritenute incapaci di svolgere le proprie funzioni di classe dirigente a partire dagli ultimi decenni del Novecento (Élite e classi dirigenti in Italia, 2007; Carboni 2008), hanno indotto alcuni studiosi a riconsiderare il ruolo, non solo di resistenza ostruzionista, ma a volte innovativo svolto dalle élites politiche e dai poteri locali nella modernizzazione dell’Italia repubblicana (Carboni 2010; Fabbrini 2010), spingendo tale rivisitazione del rapporto centro-periferia fino alla fase preunitaria del Paese (Ciarini 2013). La regionalizzazione della nostra architettura istituzionale, apertasi negli anni Settanta, è stata positivamente salutata da alcuni studiosi come una significativa inversione di tendenza verso il decentramento istituzionale (Putnam, Leonardi, Nanetti 1985). Questo processo, che ha portato di recente a 148.000 le cariche elettive regionali, provinciali e comunali e a stimare in circa 300.000/400.000 i ‘professionisti della politica’ che orbitano attorno alle istituzioni locali (includendo cariche di nomina, portaborse, funzionari di partito ecc.), ha preso il largo soprattutto nei due decenni a cavallo del cambio di millennio, dalla legge 81 del 1993, con l’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia. Accadeva dopo tangentopoli, dopo la grave crisi della partitocrazia della prima repubblica, che stava degenerando in una delegittimazione delle istituzioni centrali oltreché delle élites politiche, che avevano privilegiato detenere il potere più che governare, di essere élites autoreferenziali e non una classe dirigente politica.

I movimenti di opinione pubblica che furono particolarmente sensibili alla questione morale nell’epoca di tangentopoli crearono l’illusione di una nuova partecipazione democratica dal basso, reticolare e orizzontale in grado di coinvolgere la cittadinanza attiva e competente (Carboni 2008). Questa illusione sembrava potersi sposare con un decentramento istituzionale di tipo federale, volto a valorizzare ‘governi di prossimità’. Gli stessi enti regionali non hanno colto fino in fondo le riforme costituzionali nr.1 del 1999 e nr.3 del 2001 (riforma del titolo V della Costituzione). Innanzitutto, l’autonomia accordata alle istituzioni regionali e locali, non ha aiutato lo sviluppo in una fase di maggior complessità e globalizzazione, soprattutto al Sud. In realtà, il declino relativo ha riguardato l’intero Paese. Certo vanno fatte dovute distinzioni di performance delle élites politiche regionali, probabilmente imputabili anche a eredità di varie culture amministrative del passato, da quelle asburgiche, centraliste sabaude, leopoldine, borboniche e, poi, subculture bianche e rosse: in breve, la variabilità della cultura amministrativa nella storia di un territorio, che rappresenta un carattere distintivo delle élites locali e regionali, concorrerebbe a spiegare la variabilità dei modelli e delle relative performance realizzate dai governi e dalle istituzioni regionali (Ciarini 2013).

Dal 2001, le élites regionali e locali hanno cominciato a trasformarsi e a rivelare gli stessi difetti delle élites centrali, che hanno condotto alle dimissioni dei vertici di due sistemi regionali come il Lazio e la Lombardia nell’autunno del 2012, peraltro dopo la fine anticipata della legislatura nella Regione Sicilia, sull’orlo del default. L’autoreferenzialità propria delle élites nazionali si è estesa anche ai ceti politici locali, e il neonotabilato politico è tornato in auge, con il conseguente invecchiamento delle élites regionali, anch’esse ‘a sesso unico’ maschile per le cariche che contano. Emulando ciò che accade sulla scena politica nazionale, anche le élites locali e regionali si sono mediatizzate ‒ utilizzando per la comunicazione i media locali e pertanto anche personalizzandosi ‒ e si sono ‘professionalizzate’ e ‘finanziarizzate’ in ragione del fatto che la politica è diventata una professione, cui si accede solo attraverso una certa disponibilità economica, necessaria per la campagna elettorale. Questa metamorfosi descrive appunto le élites locali e regionali formate dalle ‘squadre strette’ (gli ‘sherpa’, le ‘volpi’) dei diversi leader (i ‘capobastone’, i ‘leoni’) che animano i partiti politici del 21° sec., caratterizzati dal crollo dei militanti e perciò ridotti a etichette elettorali capaci di marketing politico (Carboni 2008).

Questo saggio vuole appunto approfondire queste tematiche, partendo da alcune riflessioni sull’identità, le origini e la composizione dei ceti politici locali e regionali, cercando di far emergere se la maggior autonomia che essi hanno conosciuto di recente abbia effettivamente dato buoni frutti.

La provenienza territoriale e sociale dei ceti dirigenti

Il policentrismo territoriale caratterizza da secoli la Penisola. È, a sua volta, imparentato con la forza centripeta dei localismi, descritta da un’urbanizzazione diffusa in migliaia di comunità sparse sul territorio (i comuni sono oltre ottomila) rilasciando un sistema territoriale senza (o con limitate) egemonie urbane. Ha inoltre inciso pesantemente sulla varietà delle culture amministrative territoriali (Ciarini 2013). Il policentrismo ha fortemente condizionato lo state-building nel nostro Paese, tanto da essere annoverato tra i fattori che rispecchiano ampie lacune civiche e di senso dello Stato, oltre che di resistenza ‘passiva’ agli intenti centralistici di convergenza progressiva tra macroregioni. Grazie a questa vischiosità resiliente, il policentrismo e il localismo non hanno mai perso forza reale, anche nelle fasi di storia dell’Italia unita durante le quali vi è stata una più accentuata spinta al centralismo statale (il primo Novecento, il periodo fascista, la stessa ricostruzione postbellica). Se ci limitiamo al periodo repubblicano, il rapporto tra centro e periferia, distorto dall’assetto policentrico del Belpaese, conosce tre periodi successivi.

Il centralismo degli anni della ricostruzione e del primo boom economico è guidato dai padri costituenti e da un’élite di profilo altamente etico. Lo stesso Partito comunista togliattiano, maggiore forza di opposizione parlamentare, sostiene il centralismo. Il rapporto è top-down tra centro e periferie. È la fase di riorganizzazione di un tessuto e di un ordine sociali a partire dalla ricostruzione concreta delle comunità locali. I gruppi dirigenti nazionali e locali dei due principali partiti di massa, che rappresentano le due subculture, quella cattolica e quella social-comunista, rimaste nella prima metà del Novecento fuori dalla stanza dei bottoni, concorrono a costruire il primo scheletro delle nuove élites politiche che danno vita al bipartitismo imperfetto. Il Paese è unito dalla comune difficoltà di ricostruzione nazionale e le stesse élites politiche territoriali sono nelle maglie dei centralismi: ubbidiscono ai segretari di partito e sono costituite dalle nomenclature dei partiti che hanno la meglio su quanti ricoprono incarichi elettivi. Questo rapporto tra partito e rappresentanti istituzionali locali all’incirca non varierà fintanto che gli iscritti ai soli tre maggiori partiti, Democrazia cristiana (DC), Partito comunista italiano (PCI) e Partito socialista italiano (PSI), si manterranno circa 5 milioni e finché, nella seconda repubblica, le sezioni svuotate dai militanti saranno appannaggio delle nomenclature degli eletti. In questa prima fase repubblicana, le élites locali si formano semmai nei municipalismi, mentre è pressoché assente l’arena politico-istituzionale-regionale. Del resto Daniel Zimblatt mostra che in Italia le amministrazioni locali preesistenti non erano solide come quelle tedesche che hanno consentito alla Germania del dopoguerra una scelta federale. Tuttavia, se la politica attenuerà per oltre un ventennio il dibattito sulle autonomie, non va dimenticato che l’impianto originario regionalista della Commissione Ruini è stato recepito con l’introduzione degli Statuti delle Regioni ad ‘Autonomia Speciale’ nel febbraio del 1948, a partire dal consenso costituzionale ottenuto dallo Statuto siciliano e poi delle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige (il Friuli Venezia Giulia venne rimandato al gennaio 1963). Dunque, nonostante il periodo sia caratterizzato da un marcato centralismo, alcune realtà istituzionali regionali si stanno formando e, contemporaneamente, iniziano a pesare condizioni strutturali ‘di partenza’ differenziate, difformità nell’organizzazione sociale e associativa, culture amministrative e subculture politico-sociali distinte tra un territorio e un altro.

Negli anni Settanta il centralismo viene mitigato dall’avvio dei processi di regionalizzazione. È un periodo in cui la guida politica nazionale passa in mano ai ‘negoziatori’, i quali contribuiscono a siglare i primi accordi neocorporativi che pongono fine a una lunga stagione conflittuale, a forgiare una nuova unità del Paese e a superare gli anni di piombo. In questa fase riemerge il dibattito sulle autonomie, ora più decisamente sostenute dalla tradizione municipalista social-comunista, ma anche dall’associazionismo della subcultura bianca. Il rapporto centro periferia inizia a essere riscritto. È la stagione in cui si stringono i grandi patti sociali e un’élite nazionale negoziale riconosce nuovamente l’importanza delle autonomie. Tuttavia, solo alcuni ceti politici regionali approfittano di questa fase di ‘rodaggio’, come quelli dell’Emilia-Romagna e della Toscana, che hanno compiuto passi programmatici innovativi. C’è stata in effetti una guerra ‘mimetica’ tra le due subculture, rossa e bianca: la prima, dall’opposizione al governo centrale, passa a sfidarlo con il governo di importanti regioni, ma la subcultura bianca occuperà il governo centrale ininterrottamente per i primi due terzi dell’attuale storia repubblicana. La subcultura regionale rossa, riposizionata su un ampio ceto medio di cittadinanza, ha stimolato il ruolo aggregante dell’ente locale, adottando come suoi assi strategici la concertazione continua e la rete dei servizi. La subcultura bianca ha sempre assunto come paradigmi dell’azione sociale l’associazionismo cattolico e il mercato; una difficile miscellanea, con diversi accenti nella cultura dell’élite politica lombarda e di quella veneta, anche se entrambe guardano al mercato e al potere di scelta dell’utente, salvaguardando la persona che resta il centro dell’attenzione. L’atteggiamento passivo di molti ceti politici regionali nella fase costituente degli anni Settanta, diffuso soprattutto nelle regioni meridionali (ma non solo), ha tuttavia dimostrato capacità d’interdizione e di resistenza alle politiche adottate dallo Stato centrale, mettendo in moto oleati meccanismi di consenso clientelare-assistenziale, trasformando il tradizionale notabilato in professionismo politico attorniato da consorterie locali. In molti dei nascenti enti regionali fioccano le assunzioni clientelari: l’ente pubblico diventa il luogo di produzione del reddito, senza dover erogare servizi (Sales 1993); anzi i servizi sono attivati in funzione di occupazione e integrazione di reddito.

Il decentramento federalista e il governo multilivello che maturano tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio del nuovo millennio sotto il cartello federalista tagliano trasversalmente destra e sinistra. Dopo tangentopoli, scomparsi i partiti di massa, si passa ai partiti ‘etichetta’, cartelli elettorali di oligarchie partitiche, carenti di un’articolazione territoriale di iscritti e prodotto di una politica ormai personalizzata e mediatizzata, perciò dominata da leader ‘persuasori’ sempre prodighi di grandi promesse (mancate) riformatrici e di sviluppo. Queste élites politiche fanno di necessità virtù, diffondendo l’idea di un riformismo federalista che, di fatto, consentirà una forte lievitazione del numero, dei compensi e dei privilegi delle cariche elettive e di nomina, a livello locale e regionale. Il rapporto centro-periferia si complica anche per il rescaling territoriale in corso ormai da due decenni che accentua le disparità sullo scenario diretto della competizione internazionale (Brenner, Jessop, Jones 2002). Riemerge la forza policentrica. Tuttavia, nonostante nel secondo semestre del 2012 siano crollati sistemi regionali come quelli della Sicilia, del Lazio e della Lombardia, era da anni che i ceti politici regionali avevano assunto una nuova importanza baricentrica, intermedia tra centro e periferia, pur riproponendo ovunque una sussidiarietà verticale rispetto ai livelli amministrativi territoriali gerarchicamente inferiori (province, comuni, comunità montane ecc). Con questo spartito comune, i ceti politici regionali si sono poi diversificati tra loro: per es., la sussidiarietà orizzontale (con le forze intermedie di rappresentanza della società civile) è stata interpretata in modo o neocorporativo dalle élites politiche emiliane e toscane o pluralista da quelle lombarde e venete, confidando sia su pezzi di società civile sia sul mercato. Tuttavia, mentre in Emilia e Veneto élites e culture appaiono policentriche, con rispettivamente alta e bassa istituzionalizzazione orizzontale, in Toscana e Lombardia, pur nelle reciproche differenze, sembrano più dirigiste. Il Mezzogiorno fa modello a sé in quanto il centralismo debole che lo contraddistingue (Melis 1996) ha favorito la formazione di un neonotabilato professionale locale mobilitato attorno alla gestione clientelare del consenso, che ha depresso la qualità politico-amministrativa e la civicness, per dirla con Putnam (1985). Tuttavia, anche i leader e le élites di alcune città e regioni meridionali hanno tentato di cambiare e innovare la propria cultura amministrativa, per es., con il primo incarico di Antonio Bassolino a Napoli o con la ‘primavera dei sindaci’ negli anni Novanta o con lo sforzo prodotto da regioni come Puglia e Basilicata. Più che illusori cambiamenti bisogna considerare quelle iniziative come tentativi falliti (o parzialmente riusciti), a causa del gattopardismo dei gruppi di interesse clientelare, i quali sono riusciti a mimetizzarsi e poi a strumentalizzare le stesse innovazioni e il cambiamento. La realtà è che il particolarismo assistenziale-clientelare condiziona le élites anche al Nord, dove gli apparati amministrativi, la società e il mercato sono più solidi. È innegabile però che negli enti pubblici meridionali la politica affaristica si sia estesa con maggiore intensità ed è spesso risultata esposta alle mafie.

La consistenza numerica dei ceti dirigenti

La mappa ‘posizionale a fisarmonica’ delle élites italiane (Rapporto LUISS 2007, Generare classe dirigente. Un percorso da costruire) si compone di tre cerchi concentrici: uno per i leader (1924 posizioni), uno per le élites traenti (5967) e uno per quelle funzionali (17.305). Per élites traenti si intendono personaggi che, in relazione al peso organizzativo delle posizioni ricoperte, partecipano ai processi decisionali nazionali grazie alle loro capacità di mediare interessi settoriali e parziali con quelli nazionali; le élites funzionali utilizzano vantaggi posizionali nella negoziazione degli interessi diffusi sul territorio. È questo ultimo anello che interessa maggiormente i livelli ‘periferici’ del potere (Carboni 2008). Da tale mappa risulta che, sull’insieme della classe dirigente di origine elettiva quella locale e regionale ha il 4,2% dei leader totali, il 16,8% delle élites traenti e il 27,3% delle élites funzionali selezionate. Sebbene, in un quadro nazionale, le élites abbiano una marcata consistenza nella classe dirigente funzionale, non si è mancato di rilevare la loro presenza significativa tra le élites traenti (quasi uno su sei, mille personalità circa) e tra i leader più noti (circa un centinaio di top leader tra governatori e presidenti di consigli regionali e i sindaci delle grandi città, posizioni ambite anche da leader nazionali).

«Nel loro complesso le Giunte regionali e delle Province autonome italiane, a giugno 2012, oltre che dai presidenti, risultano composte da 233 assessori, di cui 102 scelti tra gli stessi eletti nelle Assemblee regionali e 131 ‘esterni’, pari al 56,2% del totale (a gennaio 2010 erano il 55,4%). L’incidenza di assessori di origine non elettiva è superiore nelle regioni a statuto ordinario, in cui gli esecutivi sono formati da 171 assessori (esclusi i presidenti), di cui 80 scelti tra gli stessi eletti nelle Assemblee regionali e 101 ‘esterni’ (59%). Tra questi, sono compresi 10 assessori dimessisi dalla carica di consigliere. In media ogni Giunta è pertanto formata da 11 componenti e tra questi la maggioranza (6,7) non è di origine elettiva. Nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome in totale gli assessori sono 62, di cui 30 esterni (48,4%)» (Socci 2012, pp. 50-51).

Per quanto riguarda gli assessori esterni, la facoltà di nomina, da parte del presidente della Giunta, di assessori non eletti in Consiglio regionale, è stata resa possibile, nelle regioni a statuto ordinario, dalla legge di riforma del 1999. Il fenomeno ha conosciuto una brusca accelerazione tra la VII e VIII legislatura (Musella 2009) e ha avuto giustificazione formale nell’opportunità che il governatore possa formare una giunta svincolata dagli equilibri politici consiliari, oltre che dotata di competenze mirate. Nel 2012, gli assessori esterni erano il 59% del totale nelle regioni a statuto ordinario, nel 2000 il 41% (Baldi 2010). Sono nel frattempo accresciute sia la tendenza dei partiti a procurarsi posti aggiuntivi esterni nelle strutture regionali sia la possibilità per i governatori di utilizzare le nomine degli ‘esterni’ a fini fiduciari, un modo per accrescere il proprio potere nei partiti di maggioranza. Sono stati rari i casi in cui i governatori abbiano nominato assessori per le loro reali competenze tecniche, frequenti, invece, le nomine di fiducia. Nonostante la maggioranza dei governatori sia di primo o di secondo mandato, il fatto che ve ne siano due al terzo (Emilia-Romagna e Molise) e uno al quarto (Lombardia, ma dimessosi nel 2012) dimostra che in alcune regioni si è consolidata per lungo tempo (nel periodo della seconda repubblica) un’autorità ‘personalizzata’. Questo fenomeno di persistenza protratta di una stessa persona al comando rende più frequenti fenomeni di clientelismo. È stato il governo tecnico di Mario Monti a limitare a due legislature al massimo l’elezione del presidente di regione, proprio al fine di aumentare le opportunità di ricambio.

A fianco delle cariche di governo regionale, vi sono i consiglieri che nella IX legislatura (in Molise X), nelle regioni a statuto ordinario, sono 774 (compresi i presidenti). Erano 690 nel 1970, 757 nel 1995, 779 nel 2005. Le regioni a statuto ordinario, tra la I e la IX legislatura, hanno eletto 6644 consiglieri. Ogni assemblea regionale ne conta mediamente 52, un numero troppo elevato secondo la maggioranza degli osservatori e commentatori. C’è anche da considerare che, in virtù dell’introduzione dei nuovi statuti regionali, il numero dei consiglieri varia da regione a regione. Sommando ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario i 406 delle regioni e province autonome, i consiglieri in Italia ammontano a 1180, ai quali vanno aggiunti membri e presidenti degli esecutivi per un totale di 1435 cariche. A questi andrebbero sommati quanti (5000 circa) prestano attività a supporto degli organi istituzionali e negli oltre 150 gruppi consiliari esistenti, 11 in media a regione, ben 50 circa con un solo consigliere. A dispetto della frammentazione assembleare che provocano, questi gruppi di singole élites sono monocratici proprio per poter disporre di personale e risorse aggiuntive.

A cavallo delle ultime due legislature regionali, i consiglieri sono aumentati in modo rilevante in Toscana (+15), nel Lazio (+11) e in Puglia e Calabria (+10). Durante la IX legislatura, c’è stata una battuta d’arresto della crescita del numero dei consiglieri, determinata da un’opinione pubblica che ha messo sotto accusa anche i costi della politica locale e in particolare regionale. Con il governo tecnico, nel 2012, il Senato ha approvato, in prima lettura, una riforma costituzionale che prevede di tagliare di 20 consiglieri le future assemblee regionali di Sicilia, Sardegna e introducendo in Friuli Venezia Giulia il criterio di un consigliere ogni 25.000 abitanti, anziché uno ogni 20.000.

L’iter della riforma però richiede tempi lunghi che il ciclo elettorale non concede. Alcune regioni, visto l’andamento econonomico-sociale difficile, si stanno muovendo con propri provvedimenti prima che sia lo Stato centrale a imporli. L’Abruzzo tornerà a 40 consiglieri (−5), la Toscana si propone d’arrivare ugualmente a 40. Le Marche dovrebbero ridurli a 30, con solo 5 assessori. Una riduzione di consiglieri (−10) e degli assessori (−12) è stata adottata anche dal Consiglio regionale della Puglia.

Gli amministratori delle 107 province ‘ordinarie’ sono 4014: 321 tra presidenti, vicepresidenti e presidenti del consiglio, 840 assessori e 2853 consiglieri (Unione province italiane, 2011; 2012). Ritenute «l’anello debole del sistema di governo locale» (Salvi, Villone 2005, p. 29), sono state avanzate nel tempo varie proposte per la loro abolizione, che avrebbe già dovuto avvenire con l’istituzione delle regioni nel 1970. Le 59 province presenti nel 1861 sono aumentate in modo consistente: da 91 nel 1947 a 110 nel 2012. Questo incremento è stato promosso dai ceti politici locali per aumentare il numero di cariche elettive partitiche e per moltiplicare meccanismi clientelari nel territorio. Le cariche elettive municipali ammontano a 129.688 unità: 8092 sindaci, 28.204 assessori e 93.392 consiglieri). A questa platea vanno aggiunti circa 7000 consiglieri circoscrizionali (di cui è stata prevista la riduzione, ma ancora in carica), circa 2500 consiglieri delle comunità montane (ridotte per effetto di tagli governativi a 224) e oltre 4000 presidenti e consiglieri delle Unioni dei comuni. In totale pertanto nel 2012 le cariche elettive regionali e locali sono circa 148.000 (tab. 1). Si tratta di una consistente riduzione rispetto al 2010 (circa 182 unità; Socci 2012), per effetto di misure di razionalizzazione delle cariche elettive e di processi di riorganizzazione istituzionale. Tra questi ultimi, va menzionato il progetto di riordino delle province avanzato dal governo Monti, arenatosi per resistenze partitiche e per il termine anticipato della XVI legislatura.

L’identità del ceto politico

Nel corso del ventennio 1990-2010 gli elettori, i votanti e i voti validi diminuiscono progressivamente, al contrario degli anni precedenti durante i quali tutte e tre le voci della partecipazione elettorale erano costantemente aumentate; le donne consigliere erano passate da 19 del 1970 a 52 nel 1990 e solo nel 1980 si riuscì ad avere una donna in ogni consiglio regionale, mentre l’età media era appena cresciuta dai 45 ai 47 anni. La presenza di politici, ma anche di insegnanti, impiegati e professionisti, tra i consiglieri regionali, era aumentata notevolmente, prima di declinare durante la seconda repubblica.

Sesso ed età

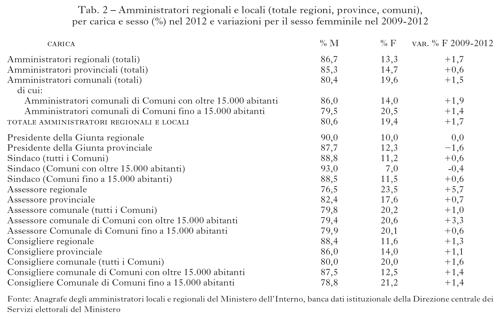

Le cariche elettive territoriali sono sempre a largo appannaggio degli uomini (80,6%, tab. 2). Oltretutto, l’incidenza delle donne è inversamente correlata all’importanza delle cariche elettive poiché diminuisce al crescere dei gradi gerarchici del governo multilivello: nelle cariche elettive municipali corrisponde al 19,6%, tra quelle provinciali al 14,7% e al 13,3% tra gli eletti nelle regioni. L’incidenza delle donne è maggiore tra i presidenti di provincia (12,3%), poco meno tra i sindaci (11,2%) e si limita a due tra i presidenti di regione (10%). La quota delle donne sfiora il 50% solo tra i sindaci di comuni con meno di 2000 abitanti (46,6%), mentre nessun sindaco donna è presente tra i leader delle prime dieci città italiane. Tuttavia, la presenza femminile annovera una leggera crescita complessiva tra il 2009 e il 2012 (+1,7%).

Va inoltre considerato che l’incidenza femminile aumenta tra i componenti dei diversi governi a partire da quelli regionali dove pesa per il 23,5% e comunale dove l’incidenza è del 20% (tab. 2). Sembra emergere che le donne abbiano più fortuna a inserirsi come assessori piuttosto che come consiglieri eletti. Complessivamente i valori sono all’incirca analoghi a quelli registrati nelle classi dirigenti nazionali (20,3% le deputate e 18,3% le senatrici), ma nettamente al di sotto dei valori medi europei che si attestano al 14% per i presidenti di regione e al 33% per i componenti degli esecutivi e dei consigli regionali nell’Unione Europea a 27 Stati (Exchange of good practices on gender equality, 2012).

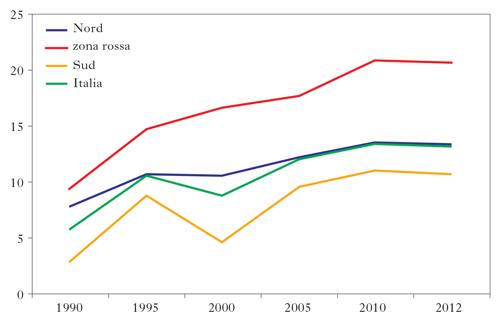

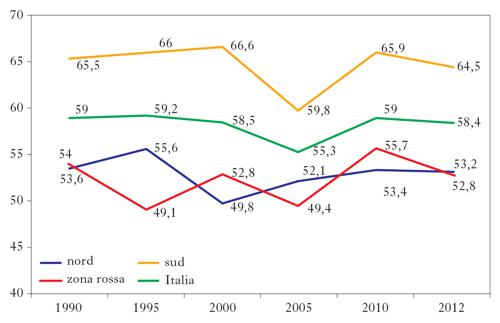

Considerando l’arco temporale 1990-2012, si può notare che la presenza femminile tra gli amministratori regionali (fig. 1) è più che raddoppiata, soprattutto nei primi anni Novanta, nel periodo di tangentopoli, in linea con un analogo aumento delle amministratrici comunali e provinciali. Dopo un leggero calo tra il 1995 e il 2000, fatta eccezione per le regioni rosse, le donne amministratrici regionali tornano a salire ovunque, mentre tra il 2000 e il 2012 raddoppiano nel Mezzogiorno e nelle regioni rosse diventano una su cinque.

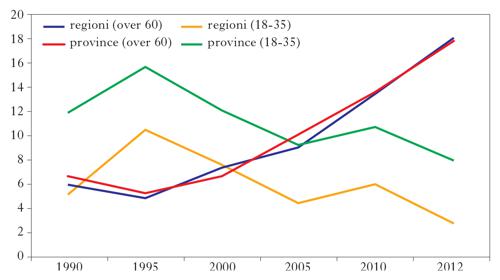

Se la posizione d’amministratore regionale è ricoperta solo da 3 donne su 20 tra consiglieri e assessori, analogamente il medesimo incarico non viene affidato con frequenza neanche ai giovani. Infatti gli amministratori regionali hanno un’età media che sale nel periodo 1990-2012 da 47,9 a 52,5 anni (in linea, per es., con la crescita da 45,4 a 50,5 anni di quelli provinciali). L’età media più bassa (46,1) si registra nel 1995, confermando che, con tangentopoli, vi fu un forte ricambio del ceto politico non solo nazionale (Élite e classi dirigenti in Italia, 2007), ma anche regionale e locale. Al contrario, nei 15 anni che partono dal secondo quinquennio degli anni Novanta, la longevità degli eletti regionali evidenzia tassi di ricambio sempre più bassi.

La figura 2 conferma l’eccezionalità del picco d’incidenza dei giovani con meno di 35 anni sul totale degli amministratori regionali nel 1995, quando erano uno su dieci contro i tre su cento nel 2012: in diciassette anni sono diminuiti più di tre volte. Gli over 60, al contrario, dopo la lieve flessione del 1995, crescono in modo costante fino al 2012 (17,9%, sei volte l’incidenza dei giovani under 35). A livello geografico, considerando gli amministratori comunali, i giovani presentano le maggiori incidenze in Calabria (25,2%), Emilia-Romagna (24,2%), Trentino-Alto Adige (24%), Marche (23,8%) e Sardegna (23,1%). Valori inferiori alla media italiana si osservano in Puglia e Campania al Sud, nel Lazio al Centro, e in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria al Nord.

Questi dati dimostrano come, analogamente a quanto si osserva tra le classi dirigenti nazionali, tra le élites politiche locali aumenta il peso della componente ‘gerontocratica’ che stilizza il modello made in Italy rispetto agli altri Paesi europei (Carboni 2008).

La stagione del rinnovamento (primo quinquennio degli anni Novanta) ha avuto breve durata e gradualmente ha subito il ritorno della politica partitica che, con i suoi apparati professionalizzati e personalizzati, ha riproposto una selezione dei candidati e degli eletti basata sulle fedeltà e le appartenenze più che sul genere, l’età e la competenza. Tuttavia, mentre l’incidenza delle donne nel periodo analizzato (1990-2012) ha tenuto un costante, seppure lieve, incremento, soprattutto nel caso delle amministratrici regionali, per i giovani l’accesso alla stanza dei bottoni regionale si è bloccato, se possibile, in modo ancor più preoccupante. Il barrage generazionale è dunque tuttora operante ed è correlato con il ruolo gerarchico degli incarichi elettivi e con la dimensione demografica dell’ente locale o regionale: tanto più il ruolo sarà apicale e l’ente demograficamente importante quanto più il barrage nei confronti dei giovani sarà attivo.

Del resto, se i giovani si stabilizzano nel lavoro mediamente dopo i 35 anni, è forse irragionevole pensare che possano accedere alle classi dirigenti, seppur regionali, in questo periodo così precario della loro vita. Se un cambiamento sostanziale in questo senso dovrà aspettare che lo scenario politico sia nuovamente scosso, come avvenne alla fine della prima repubblica o se, invece, qualche formazione politica riuscirà a promuovere un più deciso inserimento dei giovani unitamente a quello delle donne, è questo un tema di grande importantanza e attualità.

Istruzione

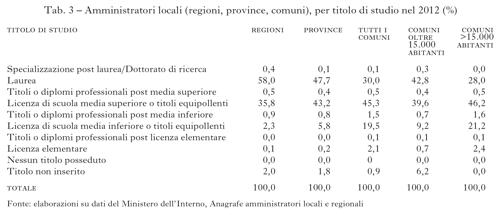

L’istruzione terziaria è una risorsa personale importante anche per la selezione del ceto politico locale, soprattutto quando si passa dai livelli comunali e provinciali a quelli superiori regionali: dal 30% degli amministratori comunali al 47,7% di quelli provinciali al 58% di quelli regionali (tab. 3). Si tratta di incidenze di laureati ben al disotto delle classi dirigenti nazionali (Èlite e classi dirigenti in Italia, 2007) anche se nel periodo 2009-2012 c’è stata una lieve crescita di politici regionali (+3,2%) e comunali (+2%) laureati, più pronunciato tra le élites regionali e nei comuni. Solo uno 0,3% ha compiuto studi all’estero, confermando il carattere provinciale e localistico di questi ceti. Tra gli amministratori comunali nel 2010 prevalgono quanti sono in possesso della licenza media superiore o di un titolo professionale post diploma superiore (45,3%), anche se tra le cariche elette nelle città più popolose i laureati sono il 42,8%, quota che scende al 28% tra i rappresentanti degli enti locali con meno di 15.000 abitanti. Oltre un terzo degli amministratori comunali sotto i 35 anni ha conseguito una laurea o un titolo post laurea (35,6%). Tuttavia le giovani amministratrici sono più istruite degli uomini (il 47% ha una laurea rispetto al 31% dei maschi) e tra le diverse cariche, a possedere un titolo di studio terziario sono soprattutto i sindaci (55,7%), seguiti da vicesindaci (44,3%), assessori (43%) e consiglieri (32,7%). Ciò conferma come la rilevanza degli elevati titoli di studio aumenti mano a mano che si sale nella scala gerarchica delle cariche elettive. Questi dati suggeriscono inoltre che nella politica locale, in analogia a quanto accade nel mondo del lavoro, le donne, dovendo superare maggiori barriere rispetto agli uomini, hanno bisogno di mobilitare risorse, tra cui le credenziali formative, per cercare di ottenere opportunità di carriera.

La classe politica regionale, in tutte le principali macroaree del Paese risulta più istruita di quella provinciale e comunale con valori medi stabili dal 1990 al 2010.

Questa stabilità dell’incidenza dell’istruzione terziaria, se da un lato conferma l’importanza di una tale risorsa personale, dall’altro rivela anche un certo esaurimento della spinta propulsiva dell’istruzione universitaria per la mobilità ascendente sociale e politica, a favore di altre risorse personali (capacità di comunicazione e relazionalità, disponibilità finanziarie per la campagne elettorali) che sono venute alla ribalta con i processi di mediatizzazione e di finanziarizzazione della politica.

La figura 3 mostra che le credenziali formative universitarie sono più rilevanti nel Mezzogiorno, in cui, nell’intero arco di tempo considerato, gli eletti laureati nelle regioni sono due su tre e la forchetta con il Nord e le regioni rosse si mantiene costantemente oltre i dieci punti percentuali. Questo differenziale è probabilmente imputabile all’ascesa di un neonotabilato locale ai vertici delle amministrazioni locali e regionali meridionali.

È inoltre da segnalare che tra i top leader dei ceti politici locali e regionali – circa un centinaio di personalità, tra presidenti di giunte regionali, presidenti di province e sindaci delle città capoluogo regionale (Èlite e classi dirigenti in Italia, 2007) – si raggiungono nuovamente valori d’istruzione terziaria (76,7%) simili a quelli delle élites politiche nazionali alle quali, per altro, questi personaggi appartengono.

Tra i top leader considerati, si nota inoltre la netta dominanza maschile (86,7%), un’età media (55,7 anni) superiore a quella degli amministratori regionali e provinciali e una prevalenza, a livello professionale, di dirigenti, imprenditori, liberi professionisti e docenti universitari (43%).

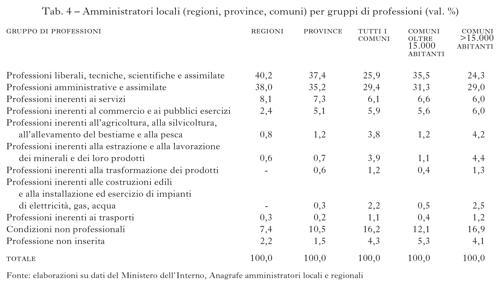

Professione d’origine

Il 40,2% degli eletti nelle regioni proviene da professioni liberali, tecniche e scientifiche, con una marcata presenza di docenti universitari, avvocati, commercialisti, ingegneri e medici (questi in aumento dopo la regionalizzazione della sanità). Si tratta del gruppo professionale più consistente tra gli eletti nelle istituzioni regionali, ma anche comunali e provinciali (tranne nei comuni con meno di 15.000 abitanti, tab. 4). Resta rilevante anche il gruppo di professioni amministrative, quindi la provenienza dalla burocrazia amministrativa, che è la componente più consistente tra gli eletti nelle amministrazioni municipali di dimensioni inferiori. Numerosi gli imprenditori nel settore del commercio, dell’artigianato e dell’industria. Tra le élites locali e regionali è inoltre presente una discreta schiera di persone in condizioni non professionali (per es. pensionati, probabilmente politici ‘navigati’), che diminuisce all’aumentare dei livelli di governo.

Giulio Citroni (2010), servendosi di una classificazione diversa da quella adottata nella tabella 4, ha sottolineato che, tra il 1970 e il 2005, la quota dei liberi professionisti ha rappresentato in media quasi un eletto regionale su tre (29,7%), seguita da quella degli impiegati (20,2%), dei politici di professione (15,8%), degli insegnanti (13,3%) e dei dirigenti e imprenditori (11,4%); in fondo alla classifica operai e contadini (2,5%) e commercianti e artigiani (1,8%).

La composizione sociale degli eletti regionali in più di quarant’anni di storia delle regioni, è cambiata e si è differenziata tra aree regionali in base a tre fattori di mutamento: delle professioni (in particolare il sorpasso del brain power sul labour power); dei contesti territoriali; della trasformazione dei modelli politici di reclutamento. In primo luogo, a partire dagli anni Settanta, tra gli eletti nelle regioni a statuto ordinario, nelle prime quattro legislature, si è notata sia una quota ascendente di classi medie (per es., impiegati e insegnanti) sia una presenza rilevante dei ‘professionisti della politica’ (funzionari di partito, dirigenti sindacali). Queste due componenti professionali, durante la prima repubblica, riflettono i modelli di reclutamento adottati dai due protagonisti del bipartitismo imperfetto. Da un canto la DC, che punta – come sottolineò il politologo Alessandro Pizzorno (I ceti medi nei meccanismi del consenso, in Il caso italiano, a cura di F.L. Cavazza, S.R. Graubard, 2° vol., 1974, pp. 315-38) – sui ceti medi nei meccanismi del consenso, dall’altro il PCI, che, con il suo apparato, tende a valorizzare quadri e dirigenti di partito. Oltre questi due modelli preponderanti, ve n’è un terzo notabilare, proprio non solo dei partiti minori che fanno leva su risorse di elevato status da impiegare elettoralmente, ma anche del Mezzogiorno dove le subculture bianca e rossa hanno sempre avuto difficoltà a radicarsi, sia attraverso l’associazionismo di base cattolico sia attraverso le leve migliori dell’apparato partitico.

Dopo tangentopoli, analogamente alla dinamica nazionale, irrompe tra gli eletti regionali una quota sempre maggiore d’imprenditori, dirigenti e rappresentanti delle professioni liberali, mentre si verifica una contemporanea riduzione di insegnanti e impiegati (Vassallo, Cerruto 2007). In sostanza, si ha un cambiamento nei processi di reclutamento del ceto politico regionale e locale che va di pari passo con i poteri che lo stato centrale loro conferisce. Tuttavia, dal 1990, aumentano le differenze territoriali nella composizione sociale degli eletti. Là dove il modello e il radicamento del partito rimangono forti e strutturati, come nelle regioni del Centro Italia, l’Ulivo e poi il Partito democratico (PD) continuano a selezionare tra gli eletti regionali, attingendo in prevalenza dalla componente di classe media (insegnanti e impiegati) e da quella dei politici di professione che anzi aumenta, compensando il calo nelle altre zone del Paese. Comunque anche nel Centro, soprattutto recentemente, si sono registrati notevoli cambiamenti. In Emilia-Romagna, per es., gli impiegati tra il 1980 e il 2000 rappresentavano un quarto del totale dei consiglieri regionali, mentre nel 2005 erano appena 1 su 10. Nello stesso periodo aumentavano i dirigenti e gli imprenditori (dal 6% del 1980 al 23,4% del 2005). In Toscana la quota di funzionari di partito e sindacali negli anni Settanta e Ottanta era superiore al 40% degli eletti in regione, ma nel 2005 aveva già perso 15 punti. Gli impiegati e gli insegnanti erano circa il 45% degli eletti nel 1990 e scendevano attorno quota 30% nel 2005, mentre, in controtendenza, tra 1980 e 2005 raddoppiava l’incidenza dei dirigenti, imprenditori e dei liberi professionisti: dal 16 al 33,8%.

Nel Mezzogiorno, con la ripresa del neonotabilato clientelare, i professionisti assumono un ruolo di primo piano mimetizzandosi con la resilienza dei professionisti della politica. La causa di questa ascesa è bene spiegata dall’irruzione dei medici tra gli eletti nella regione calabrese: «In questa regione, tra il 1998 e il 2008, raddoppia la presenza di medici nelle Giunte e nei Consigli comunali, raggiungendo un’incidenza superiore alla media nazionale: 5,8% tra i consiglieri e 6,6% tra gli assessori calabresi (valori italiani: 3,3% e 3,8%). Tra i consiglieri regionali calabresi la quota di medici eletti è ancora più elevata: 17,8% nel 1985, 19,2% nel 2000 e 15,7% nel 2005. Se si aggiungessero quanti hanno ricoperto incarichi di vertice nel comparto sanitario pubblico locale (presidenti o consiglieri delle vecchie Usl), l’incidenza di consiglieri con retroterra occupazionale nella sanità sarebbe ancora più alta. Questi dati riferiti al caso calabrese dimostrano la sempre maggiore rilevanza dei rapporti tra politica e sanità, degli intrecci di interessi tra i due ambiti e i crescenti appetiti suscitati dalle ingenti risorse mobilitate dal settore sanitario. Ciò attira sempre più i medici a entrare in politica, per condizionare nomine, percorsi di carriera e ‘influenzare’ l’allocazione di risorse del bilancio sanitario. E questo, ovviamente, non avviene solo in Calabria (P. Fantozzi, R. De Luca, Ceto politico locale e regolazione sociale in Calabria, «Prisma. Economia Società Lavoro» 2010, 1, pp. 77-99; Socci 2012, p. 74).

Il mutamento della composizione professionale degli eletti nelle regioni però si adatta anche alle trasformazi della morfologia socioeconomica dei territori. Per es, in Veneto, che ha conosciuto un notevole sviluppo economico nel trentennio compreso fra gli anni Ottanta e il primo decennio degli anni Duemila, i consiglieri regionali contano stabilmente il 6% circa di politici di professione e il 20% circa di dirigenti e impiegati, mentre gli imprenditori e gli artigiani, figure di riferimento delle forze politiche di centrodestra egemoni in tale territorio nella seconda repubblica, sono passati dal 2 al 23% dei membri del Consiglio regionale. Crescente è anche il peso di ‘nuove’ professioni come ingegneri, giornalisti e consulenti (dall’8 al 25%). Calano, al contrario, le incidenze di contadini e operai (dall’11% a 0), di docenti universitari, magistrati e insegnanti (dal 24% al 6%), delle professioni tradizionali, come gli avvocati (dal 14% al 3%) (Feltrin 2011). Anche in Sicilia, liberi professionisti, dirigenti e imprenditori, di converso, conoscono un exploit: dal 42,3% del 1990 al 61,1% del 1995, fino a rappresentare i due terzi del totale nel 2005.

Questi dati compongono uno scenario in cui al declino dei professionisti della politica tra gli eletti, corrisponde un po’ ovunque, soprattutto nel Mezzogiorno, una ripresa del notabilato che costringe i partiti a un ruolo di ‘certificazione del personale politico’ che proviene da carriere ‘esterne’ (Cerruto 2008). La ripresa del notabilato attesta la crescente attenzione politica verso quelle personalità che dispongono di un notevole capitale sociale individuale: le capacità relazionali infatti divengono essenziali per la formazione delle net-élites che al momento esercitano una notevole egemonia sulle élites nazionali e internazionali (Carboni 2008). Quanto alle diverse capacità di cambiamento delle nostre regioni in riferimento alla selezione delle loro classi dirigenti regionali, un’indagine (Demoskopica, Indice Polis, 2010) sottolinea che il Trentino-Alto Adige, l’Abruzzo, la Toscana, il Piemonte, le Marche e il Veneto si sono dimostrate più aperte, mentre in coda alla classifica troviamo Puglia, Campania e Calabria. Tuttavia, il ricambio delle élite regionali bussa alla porta ovunque, dopo che, nel 2012, sistemi regionali come la Sicilia, la Lombardia e il Lazio sono caduti tra scandali e corruzione.

Preferenze, carriere politiche e rappresentanza

Fintanto che la politica locale e regionale è apparsa ‘bassa’, il cursus honorum dei politici è stato unidirezionale: gli incarichi in enti regionali o comunali erano visti come palestre formative e trampolini di lancio verso la politica ‘alta’, nazionale. In particolare, la Lega Nord è forse il partito politico che ha proseguito questa tradizione anche nella seconda repubblica, promuovendo un ricambio del ceto politico nazionale a mezzo del ceto politico regionale (Carboni 2008). Tuttavia, negli anni Novanta, con l’apertura della stagione riformista degli enti locali e a partire dall’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia (successivamente estesa ai ‘governatori’), le posizioni politico-amministrative locali e regionali sono diventate appetibili anche per le élites nazionali. Il territorio, specie negli ultimi anni, dopo le riforme costituzionali a cavallo del millennio, è apparso più autonomo dai condizionamenti nazionali e in molti casi le élites locali, forti di prestigio, visibilità e potere, sono riuscite a ‘imporsi’ sui ceti politici centrali (Carboni 2010), anche se la crisi economica e i condizionamenti del debito pubblico (tagli di risorse ai livelli periferici di Governo, patti di stabilità) hanno indotto il rischio di un declino del ceto politico locale e regionale. Anche la prospettiva federalista, che la Lega (e non solo) aveva sostenuto durante tutta la seconda repubblica, è apparsa svaporata.

Un punto fermo della forza e dell’autonomia delle élites politiche locali e regionali è il voto di preferenza che attesta la capacità di raccolta del consenso da parte dei candidati. Tra l’altro, come è noto, esso è stato cancellato dal Porcellum, la legge elettorale nazionale adottata su proposta dell’allora ministro Calderoli, che di fatto consente a un gruppo ristretto di leader di nominare i parlamentari (Rapporto LUISS 2008, Generare classe dirigente. Una sintonia positiva da ritrovare con il Paese) e rende ancora più importante l’esplicitazione della forza consensuale mostrata dai candidati in competizioni amministrative locali e regionali: li ha resi maggiormente legittimati e autorevoli anche a livello nazionale. Il voto di preferenza conosce un’escalation nelle Regioni a statuto ordinario: passa da un 30% dei voti totali nel 1995 a oltre il 50% nel 2005. Sensibili appaiono le differenze territoriali: nel 2005, l’80% di preferenze al Sud (con exploit in Basilicata e Calabria), il 44% al Centro (picco in Umbria) e il 34% al Nord (in Piemonte). Nel Mezzogiorno il voto di preferenza era già tradizionalmente diffuso a causa della presenza di un forte voto clientelare di scambio: esso però, nel primo decennio del nuovo secolo, raddoppia anche al Nord e al Centro, a testimonianza che l’elettore guarda non solo al partito, ma anche alla personalità del candidato. Per l’eterogenesi dei fini, l’analisi del voto regionale nel 2010, mostra che le preferenze premiano più le clientele meridionali che la scelta politica basata su una valutazione del candidato. Non a caso le preferenze nel Mezzogiorno vanno ai candidati (80%) piuttosto che al voto personale al presidente (7%) la cui azione, di conseguenza, risulta condizionata e vulnerabile per la presenza di reti clientelari collegabili agli stessi voti di preferenza. Nelle regioni del Centro-Nord, la maggiore incidenza del voto personale ai presidenti (12%) e quella minore ai candidati favoriscono una certa impermeabilità dell’esecutivo all’invadenza dei condizionamenti di partiti, campanilismi, lobby e gruppi di interesse organizzati. Le preferenze e, in genere, un’elevata personalizzazione del voto favoriscono l’espressione di candidati portatori d’interessi particolaristici e campanilisti che annebbiano la capacità degli esecutivi di perseguire l’interesse generale regionale (Segatori 2010) e la stessa politica regionale viene condizionata dall’interesse autoreferenziale a essere riconfermati da parte dei consiglieri e dei componenti delle giunte. Tale riconferma dipende non tanto da ciò che si è fatto per l’interesse generale, ma dalla capacità di mantenere rapporti ‘stretti’ con i cittadini del proprio collegio e che possono indicare le preferenze (Cerruto 2008). Non a caso, uno studio riferito alle elezioni regionali del 2005 mostrava che, anche grazie al sistema delle preferenze, la quota di consiglieri al primo mandato politico-istituzionale si era fortemente ridotta (4,6%) nelle 14 regioni a statuto ordinario analizzate (Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle regioni italiane, 2007). Molti consiglieri regionali italiani in precedenza ricoprivano cariche di rilievo in altre amministrazioni locali (71,1%), incarichi di partito (70,6%) o in associazioni economiche (23,9%), mentre solo un piccolo drappello di essi proveniva da incarichi parlamentari e di governo (3,1%). In altre parole, nonostante i maquillages che danno l’illusione del rinnovamento e di una maggior partecipazione della società civile alle competizioni elettorali regionali, una larga maggioranza dei componenti delle Assemblee regionali ha un lungo curriculum politico impostato come professionista della politica (meglio sarebbe dire professionista nella raccolta del consenso). Per gli outsider, scendere in campo politico e accedere alle cariche elettive regionali, diventa un’impresa con probabilità d’insuccesso molto elevate. Persino i ‘listini’, introdotti in diverse leggi elettorali regionali e pensati per facilitare l’accesso di competenti outsider, vengono utilizzati dai capobastone per cooptare loro fedeli. Lo scenario proposto mostra l’importanza di periodi di addestramento e socializzazione politico-pubblica che gli aspiranti consiglieri regionali devono maturare ai fini della loro carriera, nel solco dei tradizionali percorsi politici. Dunque, nei meccanismi elettorali rinnovati si nascondono modalità che i portatori d’interessi particolaristici e localistici riescono a cavalcare annullando nei fatti gran parte dell’innovazione stessa. È il caso anche delle primarie, l’innovazione più importante introdotta dal PD per la selezione del personale politico. Le elezioni primarie, in teoria, dovrebbero rendere le cariche elettive contendibili a tutti i cittadini, ma il peso dei partiti e delle loro macchine organizzative, adottando alcuni stratagemmi (per es., brevità del periodo in cui le primarie si tengono) condizionano pesantemente gli esiti delle consultazioni a danno degli outsider, anche se non sono mancati risultati che hanno premiato candidati non sostenuti dai principali partiti.

La forza e le carriere delle élites politiche locali e regionali, da alcuni anni, hanno consentito una relativa maggiore autonomia da parte della politica locale e della sua classe dirigente nel determinare struttura della competizione elettorale e composizione degli eletti, smarcandosi da una stretta dipendenza dalle logiche nazionali (soprattutto con le elezioni del 2005 e del 2010; Baldi 2010). Questa crescente relativa autonomia dal ‘centro’, unita ai processi di riforma degli enti locali/regionali che attribuiscono loro ambiti poteri, ha favorito una certa bidirezionalità delle tappe della carriera politica instaurando un plastico gioco tra incarichi nazionali e quelli apicali negli enti municipali e regionali. Alla classica scalata ai vertici nazionali partendo da incarichi di periferia, si affianca un’attenzione da parte dei leader nazionali per i principali incarichi in periferia. È accaduto più volte per la poltrona di sindaco a Roma, Torino, Milano, Napoli e Palermo, per la presidenza di regioni come la Liguria, il Piemonte e il Veneto, anche se questa intrusione in posizioni apicali locali e regionali di notorietà nazionali ha aperto il problema dei doppi incarichi, in particolare di parlamentare e sindaco su cui è intervenuta, proibendoli, la Corte costituzionale nel gennaio 2012. Accade così che l’attenzione dei leader nazionali per incarichi locali in grandi città e regioni, rende queste posizioni di fatto proprie anche di élites nazionali.

Di conseguenza, tra le principali cariche politiche locali, la schiera di personale con un profilo di leader nazionale è consistente e in aumento. Tra prima e seconda repubblica, l’incidenza dei presidenti di regione con precedenti esperienze parlamentari è passata dal 5,2% al 30,6% (eletti prima e dopo il 1995). Nel caso dei primi cittadini, si passa dal 20% (1970-1992) al 53,3% (tra gli eletti in modo diretto: 1993-2009). Si osserva inoltre un leggero incremento di governatori con un incarico ministeriale alle spalle (dal 6 al 9,8%).

A questo nuovo flusso verso la periferia, deformata e potenziata dal policentrismo italiano, si affianca la classica scalata agli incarichi nazionali: la visibilità e la forza consensuale maturata in grandi città e in regioni diventano spendibili al centro. Questo accade per una quota di consiglieri regionali, ma soprattutto per le cariche apicali municipali e regionali. Con la seconda repubblica, tra i presidenti di regione la percentuale di futuri parlamentari si attesta attorno al 42%, e aumentano quanti di loro diverranno ministri (17,7%). Nel caso dei sindaci delle principali città italiane, tra prima e seconda repubblica la quota di coloro che assumeranno la carica di parlamentare passa dal 29,2% al 63,9% (Verzichelli 2010). I casi recenti di Roberto Formigoni, Matteo Renzi e Nichi Vendola dimostrano che ormai l’importanza di alcuni incarichi apicali di periferia consentono di esercitare un peso politico notevole anche sul piano della politica nazionale tanto da poter essere assimilati a élites politiche nazionali con capacità traente. In breve, come risultato di questa fluidità e bidirezionalità delle carriere politiche, si è formata un’élite che svolge il delicato ruolo di cerniera tra incarichi nazionali e periferici.

Costi della politica e performance delle élites politiche regionali

Le tre crisi che incombono sul Paese – economica, politica e morale – dall’inizio degli anni Duemila hanno rilasciato un malessere democratico (Carboni 2008 e 2010), che ha dapprima coinvolto positivamente le élites locali e regionali, viste come una via d’uscita ai problemi di rappresentanza politica nazionale; successivamente, dopo il 2005, anch’esse sono precipitate nei vortici della corruzione e della critica battente alla casta politica. In realtà, è accaduto che, con la crescita di autonomia e dei poteri locali e regionali, anche le loro élites politiche hanno assimilato i vizi di quelle nazionali dimostrando di curare, in termini di risorse immesse sul mercato politico, soprattutto gruppi locali redistributivi. Si stabilizza così una sorta di neocorporativismo locale, per cui il ceto politico, mediante governo del consenso, appare sempre più impegnato a riprodurre se stesso, senza dare priorità alle strategie funzionali allo sviluppo socioeconomico territoriale. Lo scontento (antipolitico?) dei cittadini è dimostrato, per es., con le elezioni amministrative del 2012 che hanno fatto registrare un aumento record dell’astensionismo (soprattutto in Sicilia), con crollo di consensi in particolare verso i partiti alla guida delle amministrazioni locali e regionali e del Paese (smottamento del Popolo delle libertà e della Lega, colpita dagli scandali che hanno investito il suo leader storico, Umberto Bossi). La reputazione delle élites locali e regionali è precipitata agli occhi di una popolazione preoccupata dei loro ingenti costi e sprechi (emblematico il caso Fiorito nella Regione Lazio), della bizantina quanto elefantiaca architettura istituzionale multilivello e dello scarso rendimento istituzionale dei livelli decentrati di governo nel nostro Paese. Inoltre, la carente democrazia interna ai partiti, la scarsa trasparenza del loro operato, la concentrazione del potere nelle mani di ceti ristretti e i frequenti scandali che colpiscono vari rappresentanti politici hanno alimentato numerose campagne di protesta verso i politici locali e regionali. Alle ondate di protesta, le élites politiche nazionali hanno risposto con progetti di riforme istituzionali, spesso rimaste ferme a livello di promesse senza che seguissero e si adottassero decisioni e provvedimenti concreti.

Uno dei pochi provvedimenti andati in porto nel 2010 (finanziaria e l. 26 marzo 2010 nr. 42) dispone la riduzione dei consiglieri comunali e provinciali del 20%, il vincolo del rapporto tra assessori e consiglieri non superiore a un quarto nei comuni e a un quinto nelle province, l’abolizione delle circoscrizioni comunali (eccetto in città con oltre 250.000 abitanti) e di figure quali difensore civico e direttore generale. Inoltre, è stata concessa alle regioni la facoltà di sopprimere le comunità montane, non più finanziate dallo Stato. La classe politica nazionale però ha approfittato del malcontento montante verso le élites regionali e locali, imponendo loro pesanti tagli ai trasferimenti di risorse da parte dello Stato. La spending review introdotta dal governo Monti ha previsto una notevole riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali e regionali: 2,3 miliardi di euro nel 2012, 5,2 nel 2013 e 5,5 nel 2014. Le più penalizzate sono state le regioni: 1,3 miliardi di euro nel 2012, 2,2 nel 2013 e 2,5 nel 2014. Si tratta di misure di austerity che hanno l’effetto di creare problemi concreti nell’offerta dei servizi ai cittadini, intaccando ulteriormente la reputazione e la fiducia verso le istituzioni e le élites politiche locali e regionali. Il governo dei tecnici inoltre ha fatto qualche tentativo cercando di introdurre una serie di misure concrete che vanno nella direzione della razionalizzazione dell’architettura istituzionale multilivello (abolizione di metà circa delle 110 province esistenti) e della riduzione del ceto politico locale e regionale.

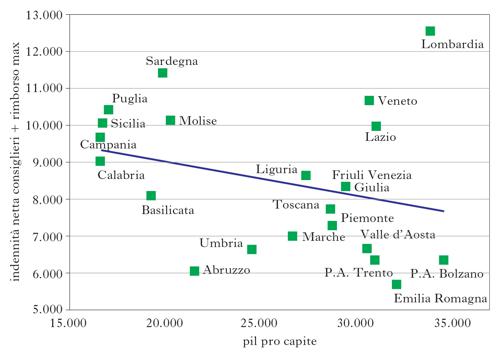

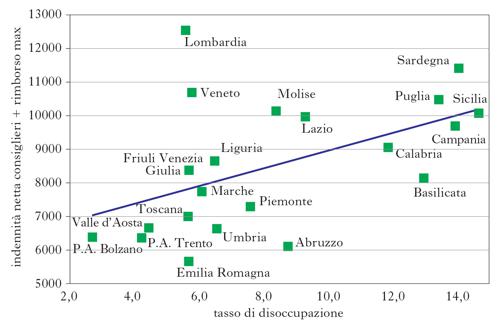

Tuttavia tali tentativi non hanno avuto successo per le sue dimissioni anticipate. Sui propri costi, in sostanza la politica ha dimostrato di non essere capace di autoriformarsi. Eppure il funzionamento di organi, giunte e consigli di regioni, province e comuni, secondo una stima della UIL (Meno costi della politica=meno tasse. Sintesi dell’analisi e dei numeri, 2011) ha un costo complessivo di 3,3 miliardi di euro (1,2 miliardi per le regioni; 455 milioni per le province; 1,6 miliardi per i comuni), pari in media a 85 euro a contribuente. La stima dei compensi per i presidenti e vicepresidenti di provincia è di oltre 11 milioni, per gli amministratori provinciali nel loro insieme di 111 milioni di euro (94,7 milioni per indennità e 16,4 per rimborsi), per sindaci e vicesindaci di circa 256 milioni, mentre per gli eletti dei comuni nel loro insieme di oltre 591 milioni di euro (di cui 36 milioni per rimborsi) (UPI, Le Province allo specchio. Le funzioni, i bilanci, i costi, 2012). Gli eletti nelle regioni assorbono un monte compensi complessivo annuo di ca. 845 milioni di euro. Tuttavia, emergono differenze consistenti tra le diverse realtà regionali. I consiglieri percepiscono compensi che variano da un minimo di 5666 euro in Emilia-Romagna a un massimo di 12.666 in Lombardia, mentre le indennità dei governatori sono comprese tra i 7451 euro della Toscana e i 14.767 della Lombardia. Purtroppo, come accade per gli emolumenti dei manager di grandi società private, non c’è nessun nesso logico tra le indennità dei consiglieri (e dei presidenti di giunta) e le performance dell’ente sul territorio (figg. 4 e 5): ad alta disoccupazione e basso PIL pro capite nei territori corrispondono maggiori indennità dei consiglieri regionali. Non esiste di fatto relazione – se c’è si tratta di correlazione negativa – tra grado di benessere di un territorio e remunerazioni del suo ceto politico regionale. Tuttavia, le performance delle élites e delle istituzioni locali e regionali (welfare, sanità, bilanci), seppure complessivamente deludenti, variano a seconda dei contesti regionali. In particolare, in tempi di austerità, appare rilevante il grado d’indebitamento delle amministrazioni locali e regionali, che, secondo la Banca d’Italia (Economie regionali. L’economia delle regioni italiane 2012, 2012), nel 2009 è aumentato del 3,6% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 111 miliardi di euro (il 6,3% sul debito pubblico italiano) così ripartiti: regioni 42 miliardi; province 9; comuni 48; altri enti locali 12.

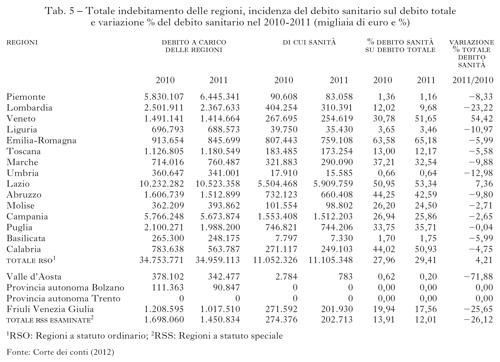

L’indebitamento è fortemente aumentato in Calabria, Campania e Piemonte, che si sono aggiunte a Valle d’Aosta, Lazio e Abruzzo nel presentare un’incidenza del debito sul PIL regionale superiore al 10%. Solo Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia hanno fatto registrare negli ultimi anni una marcata contrazione del debito e altre regioni come Trentino-Alto Adige, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno un indebitamento in rapporto al PIL regionale contenuto (meno del 5%). La voce che incide maggiormente sul debito delle regioni è rappresentata dai prestiti erogati da istituzioni finanziarie e monetarie nazionali, mentre in alcune realtà, come Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Molise, è rilevante il peso del debito legato a titoli emessi all’estero. La componente delle altre passività, riconducibili soprattutto alle operazioni di cartolarizzazione di crediti vantati da soggetti privati verso enti del settore sanitario, risulta particolarmente significativa nel Lazio, Abruzzo e Campania. I dati della Banca d’Italia (Economie regionali, cit., 2012), sottolineano che l’ammontare del debito delle amministrazioni locali italiane è salito nel 2011 a 112,8 miliardi di euro, di cui circa 41,5 in capo alle regioni anche se la Corte dei conti (2012) riscontra una lieve riduzione dell’indebitamento delle regioni tra 2010 e 2011, anno in cui lo stock del debito regionale (esclusi quelli di Sicilia e Sardegna che non hanno fornito i dati rispettivi) supera i 36 miliardi di euro (tab. 5). Tuttavia, del biennio 2010-2011 il grado d’indebitamento sale in Toscana, Marche, Molise, Campania. In Piemonte e Lazio, il debito, oltre a raggiungere i livelli più elevati nel 2011 (rispettivamente: 6,4 e 10,5 miliardi), proviene da un costante incremento a partire dal 2007.

Come è possibile evincere dalla tabella 5, gli andamenti del debito totale e di quello sanitario variano da regione a regione. In Piemonte, che tra il 2010 e il 2011 registra un aumento dell’indebitamento totale (7,5%), si ha una contemporanea flessione del debito sanitario (-8,3%). Al contrario, il Veneto riduce nello stesso biennio l’indebitamento totale (-8% circa), ma fa registrare un exploit di quello sanitario (54,4%), che incide in misura rilevante sul totale (51,6% nel 2011). Nel decennio 2001-10, il debito sanitario di Lazio e Campania rappresenta oltre la metà del disavanzo complessivo del Servizio sanitario nazionale, con un’incidenza che raggiunge il 62,8% nel 2010. Anche le regioni che hanno sottoscritto nel 2007 un Piano di rientro dal debito sanitario (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia e, successivamente, Calabria) hanno fatto registrare negli anni successivi un rallentamento dei costi, senza però riuscire a sanare gli squilibri di bilancio. Il problema di espansione dei costi sanitari, seppure in decelerazione nel 2011, riguarda anche regioni centrosettentrionali con bilanci equilibrati. La gravità dell’esposizione debitoria complessiva della Sicilia ha portato alle dimissioni del presidente di giunta nell’estate 2012 e la regione sulle soglie di un vero e proprio default. Almeno quattro regioni (Calabria, Sicilia, Lazio e Campania) sono ormai in gravissimo dissesto per evidenti violazioni degli statuti e della Costituzione: si tratta di una vera e propria disfatta delle autonomie regionali, nonostante le risorse gestite dalle regioni ammontino a circa 221 miliardi («Il Sole 24 Ore», 2012).

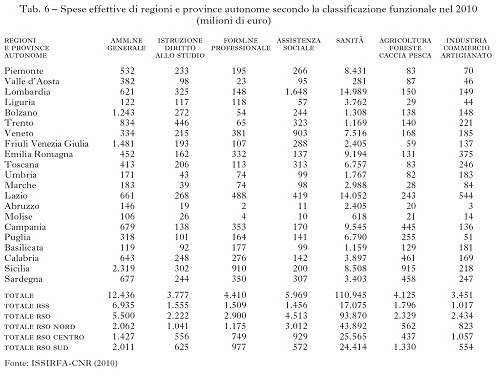

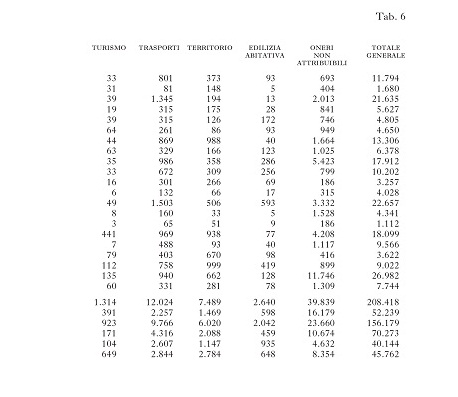

Come scrive Trovati (2013): «Se sulla gestione di ogni albero che incontriamo lungo strade e sentieri si affollano cinque diversi tipi di competenze […] diventa difficile stupirsi del fatto che ogni ettaro di foresta costi 410 euro all’anno in Campania, 597 in Calabria e addirittura 1.455 euro nella Sicilia dei record. Ovvio poi che in una regione come l’Isola, che dilapida 168 milioni all’anno in indennità e rimborsi spese per la politica e 1,7 miliardi in spese del personale, rimanga poco per funzioni strategiche come le infrastrutture: per le ferrovie, per esempio, Palermo spende 3,5 milioni all’anno, contro i 700 milioni della Lombardia e gli 80 della Basilicata (che ha un decimo degli abitanti della Sicilia)».

Controlli deboli o nulli da parte dello Stato centrale, pratiche consociative che fanno leva sulla spesa, costi esorbitanti della politica, associati a una progressiva autonomia degli enti locali e regionali, fanno capo a una discrezionalità arbitraria delle élites politiche, in specie, regionali, dando luogo a una catena di gravi distorsioni nei bilanci regionali che hanno contribuito a rendere caotico il policentrismo italiano.

La lettura della tabella 6 evidenzia che le criticità nel rendimento istituzionale sono concentrate nelle realtà meridionali, anche se i problemi d’indebitamento totale e sanitario si riscontrano anche in regioni del Centro Nord (Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta in particolare). Del resto ormai esistono due modelli anche di welfare: uno centrosettentrionale – continentale-corporativo con buona dotazione di servizi – e uno meridionale – mediterraneo, particolaristico-clientelare, con scarsa dotazione di servizi, basato su sussidi e trasferimenti monetari. Gran parte delle amministrazioni locali e regionali si caratterizza perciò per un inadeguato rendimento istituzionale e alta vulnerabilità a pratiche clientelari e infiltrazioni malavitose, con la conseguenza di creare una cittadinanza sociale e sistemi di protezione sociale a due velocità. Le recenti contrazioni di risorse trasferite dallo Stato a regioni e a enti locali hanno incrementato le disparità territoriali nell’offerta di servizi di welfare poiché solo le amministrazioni delle regioni con PIL più elevato riescono a compensare i tagli con risorse proprie garantendo uno standard elevato di servizi (come il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Provincia autonoma di Trento, il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Toscana). Secondo l’ISTAT (2012), gli enti locali virtuosi si concentrano nella Provincia autonoma di Bolzano, in Emilia-Romagna e in Toscana, quelli specializzati (spesa elevata ma numero limitato di servizi) in Valle d’Aosta, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, quelli poveri di assistenza in Calabria e Molise e quelli a offerta mista (spesa medio-bassa e varietà di servizi) in Liguria, Piemonte, Lombardia e Marche.

Policentrismo caotico e blocchi sociali di ceto

Fratture territoriali per livelli di sviluppo economico, frammentazione per dotazione di servizi di welfare, differenziazioni tra indebitamento totale e peso del debito sanitario, costi degli apparati politico-burocratici chiamano direttamente in causa responsabilità e logiche di azione delle élites politiche locali e, in particolare, regionali. Queste appaiono per giunta invecchiate, ‘a sesso unico’ maschile, prigioniere delle fedeltà ai capobastone dei partiti etichetta. La loro composizione sociale sta tuttavia subendo una profonda metamorfosi anche in virtù della crescente appetibilità delle principali cariche locali. Un ruolo locale e regionale può, in alcuni casi, essere preferibile a uno da parlamentare. In termini di potere, misurato in consenso elettorale, per un politico è forse preferibile essere assessore regionale alle attività produttive piuttosto che deputato in Parlamento. Per non parlare del potere dei sindaci delle grandi città o dei presidenti delle regioni, chiamati governatori e trattati al pari dei leader degli stati regionali di cui la Penisola era composta, come un mosaico istituzionale, in epoca medievale e preunitaria. Quest’attrazione per alcune poltrone apicali di grandi città e di importanti regioni, come visto, ha rimodellato i processi di carriera politica, spezzando l’unidirezionalità dei percorsi dalla periferia al centro: di conseguenza tra le principali cariche politiche locali e regionali cresce il peso dei leader con profilo politico nazionale.

Le ricerche mostrano che il ceto politico del dopo tangentopoli, con la scomparsa dei partiti di massa, si è talmente indebolito da richiedere supplenze di eminenti tecnici e da subire invasioni di altre professionalità, tra le quali, le emergenti e più importanti sono quelle degli imprenditori, dei manager e dei giornalisti, a testimonianza della crescente finanziarizzazione e mediatizzazione della politica. Tuttavia, le ricerche evidenziano anche che, dopo la fase di circolazione e ricambio delle classi politiche locali verificatasi durante la prima parte degli anni Novanta per effetto della crisi istituzionale e della partitocrazia, si è assistito a un ‘riflusso’ della società civile tra gli eletti, con una rimonta del neonotabilato imparentato con il professionismo politico, che torna a occupare posizioni apicali tra le élites politiche locali e regionali.

Il neonotabilato ha saputo cavalcare, in modo gattopardesco, le riforme e le innovazioni introdotte nella stagione federalista mantenendo ferma la sua caratteristica clientelare. Con il ritorno del notabilato, tra i ceti politici locali e regionali emergono le net-élites (Carboni 2008), formate dai vertici delle numerose professioni e neoprofessioni, che, con le loro risorse relazionali, clientelari e di competenza, costituiscono il nuovo scheletro dei ceti politici locali. È aumentata l’importanza della componente ‘personalità’, del professionista ricco di risorse relazionali, di notorietà e di prestigio personale spendibile sul mercato politico locale. È in declino, di converso, la componente ‘popolare’ della rappresentanza nel ceto politico locale, che un tempo era puntellata dai partiti di massa. Ora si è resa pressoché invisibile al pari dei giovani. È al contrario aumentata l’incidenza degli imprenditori prestati alla politica, in specie nazionale e regionale. Mentre cresce la capacità d’‘intrusione’ imprenditoriale nella politica anche a livello regionale, torna la possibilità anche di un riciclaggio manageriale o di business per politici a fine carriera, sul modello di quanto accertato anche a livello parlamentare (Rapporto LUISS 2008, cit., cap. 5).

Se, per il passato repubblicano, si può forse riconoscere un contributo dato dai ceti locali allo sviluppo del Paese dopo vent’anni di progressivo spostamento del baricentro della politica italiana dal centro alla periferia (oltre il 60% della spesa pubblica nazionale è stato decentrato), possiamo rilevare che la spinta federalista, inaugurata con le riforme elettorali e quelle costituzionali a cavallo del nuovo millennio, si sta infrangendo contro gli scogli del policentrismo caotico creato dai riformati. Il risultato è un patchwork di territori amministrati in modo differenziato quanto a culture amministrative e élites degli enti locali. È anche l’evaporazione di una logica di sistema Paese su cui grava la mancanza di strategie e indirizzi chiari da parte di élites di governo incapaci d’identificare un minimo comune denominatore del policentrismo italiano.

Si può dunque parlare di occasione persa dalle élites locali e in particolare regionali, considerate un importante baricentro del governo multilivello; occasione persa e grandi aspettative svaporate dopo che la personalizzazione e presidenzializzazione della competizione elettorale locale di inizio anni Novanta aveva legittimato presidenti di regione e provincia e sindaci a nuova classe dirigente di prossimità.

L’occasione persa e l’evaporazione delle aspettative sono confermate, per es., dai dati di Eurobarometro (Commissione europea, Public opinion in the European Union, 76, 2012), i quali mettono in luce che nel 2011 le autorità pubbliche locali e regionali riscuotono tra gli italiani il più basso grado di fiducia (20%) su scala continentale (ad eccezione della Grecia: 19%; media UE a 27: 45%), con un calo di ben 9 punti rispetto al 2010. Di fronte alla crisi economica e alla critica battente contro la politica e il suo doppio inefficiente (la pubblica amministrazione), l’operato delle stesse amministrazioni regionali e locali è valutato dai cittadini all’incirca alla stregua di quello dei governi nazionali, ritenuti inadeguati a fornire risposte all’altezza dei gravi problemi politici, sociali ed economici del Paese, perché privi di visione strategica (Élite e classi dirigenti in Italia, 2007).

Mentre fino al 2005 la marcia (per quanto incerta e ondivaga) del federalismo sembrava dischiudere un futuro sempre più brillante dei ceti regionali e locali a spese delle élites nazionali, successivamente, molti osservatori hanno iniziato a ritenere che la classe politica regionale e locale potrebbe conoscere un nuovo declino, una sorta di declassamento da ‘periferizzazione’ a causa dei limiti propri delle stesse élites. Questi limiti sono stati favoriti da un’élite politica nazionale che, in astinenza d’idee e di decisioni strategiche, ha proceduto a tagli lineari senza esplicitare vere e proprie strategie settoriali e di sistema. I limiti si sono evidenziati anche a seguito della profonda crisi della Lega, che del federalismo aveva fatto il suo cavallo di battaglia. Anche se il rischio di riperiferizzazione della politica locale e regionale appare lungi dall’essere accettato dalla classe politica territoriale, che rifiuta marce indietro nell’autonomia e ambisce piuttosto a consolidare la sua centralità nel cuore del sistema politico nazionale (Socci 2012), non si possono però trascurare i gravi aspetti di blocco qualitativo di ceto che hanno accompagnato la crescita quantitativa dei ceti politici locali e regionali.

In primo luogo, essi continuano a godere di una minor sfiducia rispetto a quelli nazionali, ma pur sempre di sfiducia prevalente e crescente si tratta. La politica ha ampliato il suo raggio d’azione e il suo ‘mercato’ a livello locale e regionale, si è rafforzata come potere politico locale, ma questo non sempre ha raggiunto lo scopo prefissato di risvegliare il pubblico interesse tra i cittadini, di riaccostarli a una politica di qualità e di progetto riguardante i beni comuni. Anzi quasi mai è accaduto, visti i bassi livelli di fiducia relativi riscossi dalle élites politiche locali.

In secondo luogo, questa sfiducia non appare certo imputabile alla lunga astinenza ideologica, ma piuttosto alla bassa capacità performativa dei ceti politici locali e regionali. In altri termini, essi non si occupano a sufficienza dei problemi di fondo che intrecciano le vicende dei territori con quella nazionale e quella europea. I ceti politici locali sono piuttosto presi dalle esigenze legate alla cadenza di breve periodo del ciclo elettorale e dal conseguente bisogno di progetti di breve-medio periodo, i cui risultati siano visibili e spendibili sul mercato della raccolta del consenso nel mondo locale. Si tratta nel migliore dei casi di pragmatismo performativo, necessario, ma non adeguato a ripensare la competitività e la qualità dei territori. Per fare questo occorrerebbe piuttosto un pensiero strategico in grado di creare un clima di mobilitazione individuale e collettiva attorno a una piattaforma condivisa dalla cittadinanza sulle questioni strategiche che si pongono al ceto politico locale: come contrastare la crisi economica, come rendere le amministrazioni pubbliche efficaci ed efficienti e come uscire da questa impasse nel migliore dei modi.

In terzo luogo, i ceti politici locali hanno assimilato dai loro fratelli maggiori nazionali la vocazione all’autoreferenzialità. Si tratta di ceti che, per esempio, si sono espansi con leggine che hanno istituito nuove piccole province, accresciuto il numero dei consiglieri, aumentato compensi e vitalizi a dismisura e in modo anarchico tanto che il sindaco di Roma percepisce un compenso inferiore a quello di un consigliere regionale del minuscolo Molise. È un’offerta di rappresentanza che cresce a dispetto del fatto che circa la metà degli italiani ritiene che le cariche elettive vadano dimezzate e almeno le province abolite. È dunque un’offerta che tende a eccedere sulla domanda e a distorcerla. La domanda, al contrario, è alla ricerca di una leadership trasparente, efficace, lineare e con un po’ di coraggio a innovare e a guidare un territorio.

Perchè dunque ha deluso l’autonomia regionale e locale? La risposta è che non è riuscita a fare della diversità socioterritoriale una virtù. Si è piuttosto piegata a vantaggio dei tre blocchi di ceto: l’autoreferenzialità dei ceti politici locali ha alzato le mura delle cittadelle del potere sulle quali rimbalza la sfiducia popolare causata dalle basse performance del government. L’esistenza di questi blocchi di ceto suscita le domande: come viene selezionato il ceto politico locale? E gli incarichi locali e regionali possono costituire una valida palestra per quelli nazionali?

Come generare nuovo ceto politico

In effetti, scartata l’idea di generare in vitro nuovi leader politici, venute meno le vecchie scuole dei grandi partiti di massa, lo scenario formativo politico è apparso più snello e si limita ad alcune fondazioni politiche, che non sono scuole di partito, ma piuttosto think tank elitari, salotti buoni, stretti attorno ad alcune personalità politiche che costituiscono il nerbo dei partiti etichetta. In mancanza di regole, la democrazia all’interno dei partiti è andata morendo e i segretari di partito nei territori sono eletti per generica acclamazione o direttamente nominati per intercessione di leader di livello superiore. Anche il ceto politico locale segue le liturgie di reclutamento cetuale (cooptazione, nomine), destinato a garantire più i fedeli che i meritevoli. Il ringiovanimento della politica si riscontra quasi unicamente nelle amministrazioni di piccoli comuni, dove è possibile anche rintracciare eccellenze progettuali a basso costo, come nel caso dell’Associazione nazionale dei comuni virtuosi. Dunque, il ricambio dei ceti politici nazionali con ceti politici che si sono ‘fatti le ossa’ nelle istituzioni territoriali può costituire una modalità credibile e forse un rimedio alla cooptazione di ceto. Tuttavia, come emerge dal regionalismo odierno, essa non sembra né la principale né risolutoria per le gravi distorsioni conosciute che hanno reso caotica la ricchezza policentrica italiana.