Il corpo aristocratico

Il corpo aristocratico

Nell'attuale storiografia è invalsa l'abitudine di descrivere a rosee tinte il destino della nobiltà europea nei secoli precedenti e successivi alla Rivoluzione francese. Per la nobiltà il Seicento e il Settecento non sarebbero stati una fase di "crisi" e di "declino", come ritenevano tanti contemporanei e anche storici posteriori, bensì un periodo di "consolidamento" e di "trasformazione". Nonostante tutte le difficoltà politiche, sociali ed economiche con le quali la nobiltà si era trovata a combattere in passato, nel tardo Settecento essa sarebbe stata dovunque non solo solidamente trincerata, ma forse addirittura più potente di prima. Essa avrebbe superato relativamente illesa i disordini della grande rivoluzione e avrebbe mantenuto anche nell'Ottocento il suo potere e il suo influsso. L'unica a non rientrare in questo quadro complessivamente positivo sarebbe stata la nobiltà polacca la cui rovinosa caduta e la cui estinzione come ceto a sé stante sarebbero però da ascriversi unicamente alle spartizioni del paese e alla prolungata mancanza di autonomia statale (1).

Un crollo altrettanto drammatico subì solo pochi anni più tardi anche il patriziato veneziano, che il 12 maggio 1797, anche in questo caso in seguito ad un'aggressione militare, venne rimosso dalla sua secolare posizione di unica classe governativa e che alcuni mesi dopo dovette addirittura assistere al totale tramonto dello Stato che aveva rappresentato. Con il trattato di Campoformio anche la Repubblica di San Marco divenne una passiva unità di manovra nelle mani delle grandi potenze, mentre la nobiltà che un tempo la governava non era più che l'ombra di se stessa. La nobiltà polacca e quella veneziana non erano solo compagne di sventura, ma avevano in comune anche altre caratteristiche. Gli Stati che esse governavano erano le ultime grandi Repubbliche aristocratiche della vecchia Europa, e durante l'Ancien Régime erano stati entrambi e in modo simile sempre più scavalcati e infine annientati dai loro più potenti vicini a regime assolutistico. Comune ad ambedue le Repubbliche era anche la profonda lacerazione interna al corpo aristocratico e l'estrema polarizzazione fra gli interessi dei suoi diversi gruppi. La loro scomparsa dalla carta geografica d'Europa, verificatasi quasi contemporaneamente e in modo affine, non dipese solo dalla strapotenza dei loro nemici esterni, ma anche dalle debolezze costituzionali di entrambe le Repubbliche, e infine dal fatto che le profonde spaccature apertesi da tempo fra le diverse "classi" della nobiltà finirono col rivelarsi insanabili (2). Ne risultò, almeno nel caso di Venezia, una paralisi della capacità di azione sul piano politico: le riforme che da tempo sarebbero state necessarie venivano incessantemente discusse, ma mai realizzate, mentre l'attendere passivamente veniva considerato come il massimo dell'avvedutezza politica.

La burrasca che minacciava la Repubblica non si addensò all'improvviso, scoppiando come un fulmine a ciel sereno nel 1796 con la campagna di Napoleone Bonaparte in Italia. Gli indizi di un futuro difficile e incerto per la Repubblica si profilavano già da tempo all'orizzonte. La seconda guerra della Morea aveva drammaticamente rivelato le debolezze di Venezia in ambito militare e diplomatico. Alla conclusione della pace di Passarowitz Venezia si venne a trovare dalla parte dei vincitori grazie all'alleanza con Vienna e alla fortuna militare austriaca, ma si vide privata dei frutti della vittoria che non si era conquistata con le proprie forze. A quell'epoca il futuro doge Marco Foscarini ammonì se stesso e gli altri patrizi a non perdersi d'animo di fronte all'"ingiuria dei tempi" e alla "calamità di fortuna": "essendo che fin tanto che dureranno le Leggi, e che vi saranno uomini di valore, niuna cosa è tanto grande, a cui non siamo per poter giustamente pretendere sino a racquistare la perduta grandezza di prima [...]. Ma poiché maggior benefizio risulta allo Stato nostro dalla pace, che dalla guerra, più ragionevol confidenza d'ingrandimento è d'aversi nella condizione del tempo presente, in cui ricreati gl'animi colla quiete ponno mettere tranquillamente tutta l'intenzione del loro studio a rinvigorire il commercio, da cui sempre mai è derivata l'opulenza de' sudditi, e la grandezza della Repubblica" (3). In pratica non esistevano alternative alla politica di pace consigliata dal Foscarini. Infatti, come i Paesi Bassi dopo le guerre contro Luigi XIV, la Repubblica di Venezia era uscita talmente indebolita dalle guerre contro i Turchi, perduranti dal 1645, salvo due interruzioni, che l'unica via da seguire che le restava era quella di una rigida neutralità. Tuttavia non fu l'effetto intimidatorio della loro politica di neutralità armata a offrire ai Veneziani la possibilità di godere di quasi ottant'anni di pace, dopo il 1718, ma fu piuttosto la rivalità fra le grandi potenze. Che le cose stessero così è rivelato brutalmente dalle istruzioni ricevute nel 1779 dal nuovo ambasciatore di Francia alla vigilia della sua missione diplomatica a Venezia: "L'usage qui s'est perpétué depuis plus de deux siècles d'envoyer à Venise des ministres du premier ordre n'est pas le seul motif qui ait déterminé S.M. à charger le sieur marquis de Vergennes de cette honorable commission. Quoique déchue de son ancienne splendeur et réduite à ne s'occuper plus que de sa conservation, cette République occupe dans l'Europe un espace que sa situation rend important, elle a presque toujours été vouée aux intérêts de la France, son existence nous est utile, sa ruine nous pourroit être onéreuse". Pertanto il Vergennes venne incaricato di prestare particolare attenzione a ogni indizio dell'"annéantissement de cette République" e di esaminare "avec toute l'attention dont il est capable la marche de sa décadence, affin de mettre S.M. à portée de prévenir sa ruine" (4). Quando la Francia, nel frattempo rivoluzionaria o per meglio dire postrivoluzionaria, non considerò più "utile" l'"esistenza" della Repubblica, un oscuro segretario della Legazione francese, un certo Joseph Villetard, prese in mano la situazione politica a Venezia e con i suoi intrighi riuscì senza fatica a indurre il maggior consiglio ad abdicare a favore di un "governo rappresentativo".

La Repubblica era stata appena sepolta quando gli stessi ex patrizi cominciarono a chiedersi a chi andasse attribuita la colpa della sua caduta. "La mala fede e l'inganno dei Francesi" da una parte e la "rea innazione" della Repubblica stessa dall'altra, o in altre parole il "colmo di debolezza in chi presiedeva alle cose pubbliche" e il "colmo di perfidia in una nazione" erano dal punto di vista dei più le cause principali, o addirittura le uniche, che avevano condotto agli avvenimenti del maggio 1797 (5). A prescindere dalla minore o maggiore legittimità delle accuse di colpevolezza, chiunque ne fosse il destinatario, per capire questo crollo della Repubblica avvenuto all'improvviso, senza opporre resistenza e - per molti - ingloriosamente, va ricordato, insieme a Piero Del Negro, che non solo "il rullo compressore napoleonico" aveva travolto "in tutta la penisola i regimi prerivoluzionari", ma anche che allora "tutte le repubbliche nobiliari furono definitivamente colate a picco dalla tempesta di fine secolo" (6). Evidentemente l'epoca delle Repubbliche aristocratiche era tramontata, come dimostrano anche gli eventi verificatisi contemporaneamente in Polonia, e quei nobili che, non sottomessi ad alcun principe, erano stati gli unici citoyens actifs del loro Stato, si trovavano ad affrontare un futuro particolarmente nero, avendo perduto, in sostanza, insieme ai loro diritti sovrani anche la loro ragion d'essere. L'innegabile declino politico di Venezia nel Settecento, la scomparsa totale della Repubblica stessa e il destino della sua classe dirigente che, quando non sparì senza lasciare tracce, perse comunque ogni importanza politica, indussero non pochi storici a descrivere la storia del patriziato veneziano nel Settecento servendosi di termini come "declino", "crisi" o addirittura "suicidio" (7). Anche nelle pagine che seguono parleremo a volte di declino e di crisi; tuttavia il voler vedere ed interpretare solo dal punto di vista della sua conclusione una fase storica della durata di tre generazioni significherebbe restringere - in modo anacronistico - la prospettiva storica. Anziché fissare lo sguardo, come ipnotizzati, sulla fine della vicenda, per una migliore comprensione storica sarebbe più utile analizzare il corpo aristocratico del Settecento con le sue particolarità, innegabilmente vistose, considerandolo come il risultato di processi iniziati spesso in tempi assai lontani. Nel Settecento le tradizioni della sua lunga storia gravavano sul patriziato schiacciandolo con il loro peso. La minacciosa situazione internazionale rendeva però troppo rischioso scrollarsi di dosso tale peso, dando il via a riforme che avrebbero riguardato anche, anzi in primo luogo, la nobiltà stessa e la posizione del proletariato nobiliare. Inoltre tale strada era comunque impercorribile anche perché riforme radicali sarebbero inevitabilmente fallite, scontrandosi con i consolidati interessi dei singoli gruppi, e non erano conciliabili con il concetto che i patrizi avevano di se stessi e della loro supremazia. Essi non sarebbero stati in grado di evitare quel che avvenne il 12 maggio 1797, tutt'al più avrebbero potuto anticiparlo.

Una società nobiliare divisa in classi

Nel marzo 1762, due mesi prima di venir eletto doge, Marco Foscarini affrontò l'argomento dei rapporti fra i nobili in un memorabile discorso in maggior consiglio: "Molte disuguaglianze, el savemo tutti, passa fra i nobili. I somi ufizi e le dignità, le magiori aderenze o minori, le fortune domestiche e l'istesso favor dei animi gode più o meno introduzion de notabili diferenze fra i omeni de republica, ma nessuna di queste fa ingiuria a la sostanzial parità che core tra loro, parità coetanea a la nascita, e che forma la base d'ogni governo aristocratico". Poco prima, altri aveva riassunto questo concetto nella formula "uguaglianza di Dominio in disuguaglianza di fortune" (8). Queste asserzioni sono adattissime a fare da motto ai passi che seguono; infatti nel Sei e Settecento siamo ben lontani dall'epoca - ammesso e non concesso che essa sia mai esistita - in cui, come aveva detto Francesco Guicciardini, non si faceva distinzione "o per ricchezza o per stiatte" nell'affidare le cariche (9). È vero che la "sostanzial parità", l'"uguaglianza di Dominio", nel senso di una formale uguaglianza giuridica di tutti i nobili di sesso maschile, rimase fino alla caduta della Repubblica la massima più importante della sua costituzione, però le distinzioni e "notabili diferenze" fra i beni di fortuna, l'età e la considerazione di cui godevano le "stiatte" non solo rivestivano già da tempo un'importanza decisiva per la "distribuzione del potere all'interno del patriziato veneziano", ma determinavano anche quando e con chi un patrizio si sposava, quant'era profondo il suo legame allo "spirito di famiglia", quanto grande il suo ménage, come e dove egli faceva educare i suoi figli, se disponeva di una gondola o se andava a piedi, e tanti altri aspetti della vita di cui tratteremo in seguito.

Circa due anni dopo questa caratterizzazione degli "omeni de republica" ad opera del Foscarini, Cesare Beccaria pubblicò il suo famoso trattato nel quale fece i conti con lo "spirito di famiglia" accusando anche "gli uomini [...] più illuminati" e le "repubbliche più libere" di "aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie che come un'unione di uomini" (10). In realtà i patrizi avevano considerato sin dai primordi non solo il loro ceto, ma in sostanza l'intero Stato come "un'unione di famiglie". A buon diritto è stato ripetutamente sottolineato che a Venezia ed altrove l'unità di base della élite nobiliare era la "famiglia" o la "casa" e che è possibile comprendere la società nobiliare solo partendo da tale premessa (11). Pertanto è indispensabile chiarire sin dall'inizio come vadano intesi gli ubiquitari termini delle fonti e quali persone di solito venissero attribuite ad una determinata famiglia o casa patrizia.

Se si segue la dotta definizione fornita alla fine del Settecento da Marco Ferro, anche a Venezia come altrove in Italia si era soliti mettere a confronto l'unità familiare più ristretta e quella più estesa: "la parola famiglia in senso stretto comprende il padre di famiglia, la madre di famiglia, [...] e i figliuoli [...]. Ma quando si prende la parola famiglia in un senso più esteso vi si comprendono allora tutti i parenti; perché, quantunque dopo la morte del padre di famiglia ogni figliuolo stabilisca una famiglia particolare e separata, nondimeno tutti quelli che discendono da uno stesso stipite, e che per conseguenza nascono da un medesimo sangue, sono riguardati come membri di una stessa famiglia". Ferro chiama la famiglia in senso lato anche "casato", al quale appartengono tutti coloro "che portano lo stesso cognome" (12). In altre fonti questo tipo di famiglia viene definito anche "casata", "casa", "schiatta" o semplicemente "famiglia". In effetti tale "parentela" basata unicamente sullo stesso cognome conservò la sua importanza giuridica fino alla caduta della Repubblica. I termini "famiglia" o "casa" significano però anche la famiglia coniugale, di cui il Ferro dà una definizione decisamente moderna, nonché la comunità domestica che costituiva l'unità più piccola nei censimenti della popolazione e della quale naturalmente facevano parte anche persone non legate da parentela al "capo di casa", ma che vivevano sotto lo stesso tetto.

Fra il "casato" ("lignaggio") da una parte e la famiglia coniugale o la comunità domestica dall'altra esisteva però anche un'altra dimensione di famiglia o di casa che, forse non dovunque, ma senz'altro a Venezia, costituiva la principale entità di riferimento. Si tratta del singolo "ramo" di un casato che tuttavia nelle fonti raramente compare sotto questo nome, in quanto evidentemente già da tempo i "rami" avevano dato luogo a "ceppi" autonomi. I Veneziani distinguevano esattamente fra "ramo" e "casato" nella sostanza, ma non nella terminologia. In un trattato del 1664, che si rivolge contro il "mito di Venezia", si legge: "Le famiglie, che ora entrano nel Gran Consiglio in quanto all'unità del cognome, sono trecento in punto; ma molto più se risguardansi le case, in cui molte famiglie si dividono, come la Moceniga, Contarina, Querina, Cornara, Morosina, Giustiniana e simili". Cinquant'anni dopo, un almanacco a stampa della nobiltà riportava che a quell'epoca (1715) le famiglie patrizie sarebbero state 216, divise in 667 case (13). In questi due passi col termine "famiglie" si intendono i casati e con il termine "case" i rami; in altri passi tuttavia i rami non vengono chiamati solo "casa", ma altrettanto spesso anche "famiglia" e a volte persino "casata", sebbene il ramo così denominato non fosse l'unica "casa" recante quel cognome. Per evitare una babelica confusione di linguaggio nelle pagine che seguono si parlerà di casato per indicare il complesso di rami recanti lo stesso cognome e di Casa per indicare il singolo ramo. L'insolita maiuscola si rende necessaria per escludere confusioni con la "casa" nel senso dei censimenti e con la casa nel senso di palazzo o di semplice domicilio.

Non è stato ancora chiarito quando i patrizi veneziani abbiano incominciato ad identificarsi più con la loro Casa che con il loro casato. Quei medievisti e quegli storici del Rinascimento che esaminano la nobiltà come un tutto unico e che pertanto difficilmente possono fare distinzioni fra le numerose Case dello stesso nome sono convinti che l'appartenenza ad un certo casato abbia costituito un fattore determinante in politica fino all'inizio del Cinquecento. Altri, invece, che si sono occupati della storia di singoli casati, distinguono esattamente i loro vari rami già dal Medioevo (14). Anche fra gli studiosi dell'Ancien Régime si può osservare tale differenza: quelli che si occupano della nobiltà nel suo insieme si orientano di preferenza ai nomi dei casati, facilmente identificabili, mentre per gli storici di singole "famiglie" il casato è praticamente privo di importanza in quanto oggetto del loro interesse è sempre la singola Casa (15). Al più tardi verso la metà del Seicento, e probabilmente molto prima, nel modo di pensare dei patrizi il casato aveva perso di importanza rispetto alla Casa. Ciò è dimostrato dalla produzione pubblicistica dell'"antimito" e da tutte le analisi tarde del corpo aristocratico, in particolare dai Ragionamenti politici di Nicolò Donà e dal Saggio politico di Giacomo Nani; nel constatare le scissioni della nobiltà in "famiglie" di "ricchi", "mezzani" e "poveri", di "grandi" e di "piccoli", di "proceri" e di "plebei", tutte queste opere si riferiscono alle Case e mai ai casati. Le ricerche di Del Negro e di alcuni altri storici hanno eliminato qualsiasi dubbio in proposito.

Le "notabili differenze" fra i patrizi constatate dal Foscarini risalgono ad un lontanissimo passato. La loro causa di gran lunga più importante va vista in un processo che si affermò con veemenza nel Cinquecento e che è stato definito con i termini ruralizzazione, feudalizzazione e aristocratizzazione. Con ciò si intende un generale nuovo orientamento del pensiero economico, il passaggio dall'attività commerciale alla proprietà terriera, dal profitto alla rendita. "La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma" (Beltrami) trasformò molti nobili in agiati proprietari terrieri, alcuni addirittura in latifondisti; tuttavia i più poveri di loro erano destinati a soccombere nella corsa alla terra. Come ha affermato Gaetano Cozzi, questa trasformazione economica costituì una "svolta decisiva" nella storia della nobiltà veneziana. Le disparità nella distribuzione della proprietà terriera innalzarono barriere durature fra i nobili ricchi e quelli poveri e condussero ad una scissione del corpo aristocratico fra i proprietari terrieri più o meno abbienti e i "plebei, che non hanno rendite o poderi" (Nicolò Donà); chi a quell'epoca era povero in linea di massima era destinato a rimanere povero per sempre (16). D'altro canto, le Case già ricche in passato rimasero ricche e potenti per lungo tempo, ma non per sempre. Per mezzo di fidecommessi e della limitazione dei matrimoni esse cercarono di trasmettere i loro beni integri e indivisi da una generazione all'altra, e fino alla metà del Settecento nella maggior parte dei casi ci riuscirono. Ma verso la fine del secolo molti dei più cospicui patrimoni erano quasi consumati dai debiti e svanirono completamente dopo il 1797, in seguito alle pretese finanziarie dei Francesi e degli Austriaci. Tuttavia questa crisi economica del patriziato ricco si manifestò tanto tardi da non infirmare fino alla fine della Repubblica la posizione di privilegio politico e sociale delle Case che dominavano da tempo.

L'impari distribuzione dei beni materiali fra i nobili costituiva già da secoli un luogo comune nelle descrizioni del corpo aristocratico e dalla metà del Seicento veniva indicata come una causa e un sintomo della "decadenza" del governo aristocratico e della Repubblica. Con la stessa formula, che sembra quasi tradotta letteralmente da Aristotele, i patrizi del primo Cinquecento sottolinearono ripetutamente l'esistenza di "tre qualità di nobili zoè poveri, mezani e fichi", i "mezani" venivano chiamati anche "mediocri". La stessa tripartizione venne usata all'inizio del Seicento anche dall'ambasciatore spagnolo Bedmar e sia prima che dopo la caduta della Repubblica ebbe una particolare diffusione. Un notevole influsso sulla storiografia posteriore fu esercitato da Samuele Romanin che nel 1860 suddivise la nobiltà in "tre ben distinte classi": la "nobiltà senatoria" che occupava le più alte dignità dello Stato; la "nobiltà giudiziaria", "una classe illuminata composta di uomini probi pratici delle leggi, facondi oratori", che dominava nei tribunali delle quarantie; e la "nobiltà barnabotta o bassa e povera", così chiamata dalla parrocchia di San Barnaba nella quale questa categoria di nobili sarebbe stata particolarmente numerosa (17).

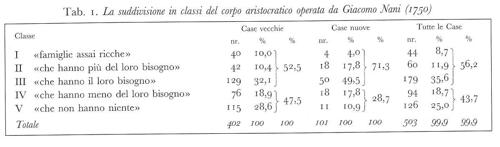

Verso la metà del Settecento la tripartizione aristotelica venne temporaneamente abbandonata da due patrizi che sezionarono il corpo aristocratico con un bisturi più tagliente, vale a dire con una classificazione più precisa. Il primo, Nicolò Donà S. Fosca, nei suoi Ragionamenti politici (1736-1738) suddivise i membri del maggior consiglio in quattro classi: "proceri", "benestanti", "meccanici" e "plebei"; il secondo, Giacomo Nani, distinse addirittura in base al censo cinque classi di famiglie nobili (ovvero Case). L'opera del Nani, il Saggio politico del corpo aristocratico della Repubblica di Venezia per l'anno 1756, composto fra il 1749 e il 1756, costituisce un documento unico nel suo genere in quanto non si limita a una generica classificazione, come tutte le opere precedenti e successive, ma procede anche all'attribuzione di ogni singola Casa ad una delle cinque classi. Il Nani impostò la sua ricerca sul Libro d'oro a stampa per l'anno 1750 e, per valutare il patrimonio delle circa 560 Case che vi erano registrate, si servì probabilmente della redecima del 1740, che, sebbene comprendesse solo i beni immobiliari dichiarati al fisco, grosso modo rispecchiava ugualmente la situazione patrimoniale dei contribuenti. Rinunciando a priori al tentativo (che si sarebbe rivelato impossibile) di stabilire esattamente l'ammontare dei beni di ogni Casa, per determinare i possedimenti e i redditi delle famiglie patrizie il Nani si accontentò di criteri decisamente elastici, orientati ai "bisogni". Nel frattempo numerose ricerche hanno confermato che egli aveva valutato esattamente, tranne poche eccezioni, il rango socioeconomico occupato da ogni Casa nella piramide della nobiltà (18).

Poiché in seguito non si tratterà solo delle Case esistenti alla metà del Settecento, bensì di tutte le Case elencate nell'almanacco a stampa del 1719, la suddivisione delle Case nella Tab. 1 segue questo almanacco e non quello del 1750. Pertanto non è stato possibile tenere conto delle scissioni avvenute fra queste due date. Alcune volte Nani ha attribuito a classi diverse (la II e la III, o la IV e la V) due Case che nel 1719 erano ancora indivise; nella tabella abbiamo dovuto collocare rispettivamente in un'unica classe queste Case (dieci in tutto) con rami classificati diversamente (19). Inoltre il Nani ha semplicemente dimenticato quattro delle Case esistenti nel 1750 e ne ha omesse deliberatamente altre quindici "per non essere note a chi scrisse le loro fortune o perché non vengono mai a Consiglio".

L'informazione più importante che si ricava dalla tabella è che alla metà del secolo una maggioranza abbondante delle Case (56,2%) poteva ancora venir considerata benestante, e una Casa su undici disponeva addirittura di esorbitanti ricchezze. Fra le Case nuove, aggregate dal 1646, erano rare quelle ricchissime, ma relativamente numerose quelle di media ricchezza (classi II e III). Quindi a quell'epoca le Case povere (classi IV e V) erano ancora chiaramente in minoranza, eppure va considerato ugualmente come un segnale d'allarme il fatto che un patrizio attestasse che i membri di una Casa su quattro non avevano "niente" (classe V) e che quasi una Casa su cinque aveva meno del suo "bisogno" (classe IV). In realtà, come vedremo, è una enorme esagerazione affermare che tutti i membri della classe V non disponessero di alcun bene di fortuna e facessero letteralmente la fame. Tuttavia, a parte il fatto che alcuni di essi erano veramente in miseria, l'esistenza della classe V (ed entro certi limiti anche quella della IV) rappresentava per molti motivi una grave minaccia per l'unità del corpo aristocratico e persino per la sopravvivenza della Repubblica. La povertà non può venir misurata in assoluto, ma è sempre anche un problema culturale e specifico per determinati strati e ceti sociali. Molti di coloro che il Nani considerava patrizi poveri lo saranno stati senz'altro molto meno della maggioranza degli strati più bassi della popolazione veneziana. Però, in quanto patrizi e membri di una classe governativa privilegiata, dal punto di vista dei loro simili e dei sudditi essi potevano a buon diritto venir considerati come poveri, come un proletariato nobile, dato che non corrispondevano in alcun modo ad una delle correnti definizioni della nobiltà, in base alla quale essa sarebbe consistita in antiche ricchezze. In confronto ai patrimoni e alle rendite dei patrizi ricchi essi dovevano venir visti come declassati, e in effetti come tali venivano considerati e si consideravano essi stessi. Appartenere ai "plebei" (in sostanza ai membri della classe V) significava essere praticamente esclusi dalle più alte cariche dello Stato e condurre una vita miseranda - sempre relativamente al loro ceto - col sussidio di sinecure e di elemosine pubbliche. Un patrizio "plebeo" non aveva alcuna possibilità di sposare una donna appartenente a una Casa dei "grandi" e solo in rare eccezioni un "grande" si degnò di prendere in moglie una "plebea". L'abisso che separava i patrizi molto ricchi da quelli molto poveri era praticamente incolmabile; tuttavia il legame giuridico che li univa in quanto nobiluomini veneti non poteva venir semplicemente spezzato, perché un passo del genere sarebbe equivalso ad un rovesciamento della costituzione.

Forse i patrizi avrebbero potuto sopravvivere ancora un poco in questa situazione e con le tensioni che ne risultavano, se il rapporto numerico fra le classi fosse rimasto invariato. Ma ciò non avvenne, dato che i patrizi poveri si sposavano in media più spesso di quelli ricchi. Pertanto le Case ricche, pur essendo in maggioranza, già nel 1750 comprendevano solo la metà scarsa degli uomini patrizi adulti. Entro il 1797 la loro quota di nobili "capaci al Maggior Consiglio" si ridusse al 34,6% e quindi i rappresentanti delle classi IV e V finirono con l'avere una maggioranza di due terzi in maggior consiglio (20). A dire il vero i nullatenenti non riuscirono a strappare ai "grandi" e ai "mezzani" la loro posizione di privilegio politico, tuttavia con il potere esercitato per mezzo del voto contribuirono a rendere la Repubblica incapace di attuare riforme, a paralizzare le sue istituzioni, a conservare una miriade di cariche inutili, vere e proprie sinecure, e a far sì che la sorgente della beneficenza statale a favore delle loro famiglie non si inaridisse. Era inevitabile che il loro moltiplicarsi finisse con lo scalzare il tradizionale diritto della nobiltà ad essere l'unica classe dirigente. Infatti i patrizi "plebei" non vivevano per lo Stato, giustificando in tal modo i loro privilegi politici, bensì a spese dello Stato, e quindi contribuivano a privare della sua legittimità il governo aristocratico.

Nelle pagine seguenti ci affideremo alla classificazione del Nani per stabilire la posizione socioeconomica di una Casa, ma prima vanno verificati ancora due punti: innanzitutto se tale classificazione fosse giusta per l'epoca in cui il Nani scriveva, e poi se i redditi e la situazione patrimoniale delle Case, nel secolo precedente e nel mezzo secolo successivo al 1750, fossero stati così poco variabili da permettere di applicare anche alle generazioni precedenti e a quelle successive una classificazione valida per il 1750. Rispondere alla prima domanda è relativamente facile. Ad una classe troppo bassa il Nani attribuì un'unica Casa, quella dei Memmo S. Marcuola. A giudicare dal reddito dichiarato nelle redecime questa Casa apparteneva senza dubbio alla classe III; anche le quattro gondole, i dodici servitori e le tre "massere" di cui i Memmo disponevano nel 1761 testimoniano la loro agiatezza. Come tante altre Case un tempo fiorenti, anche i Memmo S. Marcuola sembrano essere caduti in miseria negli ultimi anni della Repubblica. Infatti nel 1791 Pietro Zaguri scriveva, a proposito di Andrea Memmo, che era stato eletto procuratore di San Marco sei anni prima: "Il Memmo non ha più barca, è ridotto a miseria" (21). Il Nani ha giudicato invece troppo rosea la situazione finanziaria di sei Case, inserendole nella classe III: almeno un membro di ciascuna di esse, e a volte più d'uno, aveva fatto domanda per ottenere un sussidio di povertà, una "provvigione patrizia", e per lo più gli uomini di queste Case si erano uniti in matrimonio con donne di famiglie povere (22). In tutti questi casi siamo rimasti fedeli alla classificazione del Nani, nonostante i dubbi sorti sulla sua esattezza.

Si può dare una risposta affermativa anche alla seconda domanda, vale a dire se la classificazione di Giacomo Nani possa venir estesa a tutto il Settecento e anche alla seconda metà del Seicento. Confrontando i redditi di novantotto Case, così come risultano dalle redecime del 1661 e del 1711, con la loro classificazione da parte di Nani è risultato che solo in tre casi la situazione finanziaria era notevolmente cambiata (23). Molti altri indizi fanno supporre che a quell'epoca la mobilità socioeconomica nelle Case patrizie fosse molto debole. Giacomo Nani aveva avuto una specie di predecessore nell'autore anonimo del trattato sulla Repubblica veneta del 1664, il quale aveva compilato un elenco delle "prime teste della Republica" e uno delle Case più facoltose. Dove è possibile identificare le più di cento "prime teste" come appartenenti alle Case prese in considerazione dal Nani, risulta che al massimo due di esse provenivano da Case della classe IV e nessuna dalla V; circa ventiquattro "prime teste" appartenevano alla classe I e qualcuna di più alla II e alla III. In cima alla lista delle "casate facultose dell'antica nobiltà" questo autore aveva collocato sette delle "famiglie assai ricche" del Nani (classe I) e i Badoer S. Moisè (classe II del Nani); per illustrare le "ricchezze nella nobiltà nuova" aveva menzionato i Widmann (classe I), i Labia (classe II) e quattro Case appartenenti alla classe III (24). Fra gli elenchi del Nani e quelli del trattato del 1664 si riscontra quindi una fondamentale coincidenza.

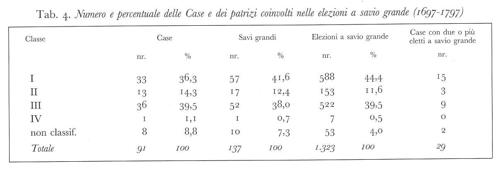

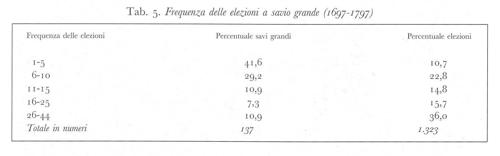

Se dalla convergenza di ricchezza e potere politico, dimostrata senza ombra di dubbio per la seconda metà del Settecento, si può trarre la conclusione che anche coloro che in passato avevano rivestito le più alte cariche statali ed ecclesiastiche provenivano da Case ricche, se ne possono ricavare ulteriori testimonianze di come la classificazione del Nani possa venir applicata al secolo precedente. Cominciamo con l'ufficio più alto, quello del doge. I trenta dogi eletti dopo il 1612 provenivano da venticinque Case diverse, cinque delle quali si erano già estinte all'epoca in cui il Nani scriveva; dodici delle altre appartenevano alla I classe, quattro alla II e quattro alla III. Dopo l'elezione di Carlo Contarini (1655-1656) accadde un'unica volta che venisse eletto doge un membro della classe III (Alvise Contarini 1676-1684) (25). Dati molto simili si riscontrano anche nel caso della seconda carica in ordine di prestigio. I procuratori di San Marco eletti dopo la guerra di Candia provenivano da novantasette Case, ottantadue delle quali ancora esistenti all'epoca in cui il Nani compì la sua classificazione. Egli attribuì trentanove di queste ultime alla classe I (47,6%) e altrettante (rispettivamente sedici e ventitré) alla II e alla III. In centocinquanta anni esatti questa carica venne affidata solo quattro volte a membri di Case più povere. Ma in parte anche queste quattro eccezioni alla regola di eleggere a questa carica, per i loro meriti politici o economici nei confronti della Repubblica, solo nobili provenienti da Case ricche (in tempo di guerra la carica poteva venir acquistata) sono solo apparenti in quanto fra loro si trovano il già menzionato Andrea Memmo, la cui Casa era stata classificata erroneamente dal Nani, e il famoso Zorzi Pisani che, pur provenendo da una Casa molto povera, l'8 marzo 1780 aveva conquistato la carica di procuratore come capo di una fronda di patrizi poveri in seguito ad una elezione di protesta politica (26). Queste poche eccezioni, vere o solo apparenti, infirmano solo minimamente la constatazione che, anche nel secolo precedente al Nani, i dogi e i procuratori di San Marco in pratica provenivano sempre da Case che egli più tardi classificò fra le molto ricche o le ricche. Solo quattro delle quarantaquattro "famiglie assai ricche" non potevano vantare neanche un doge o un procuratore di San Marco fra quelli eletti rispettivamente dal 1612 o dal 1645. Come vedremo anche i savi grandi venivano regolarmente scelti fra i membri delle famiglie del patriziato ricco.

Nella gerarchia ecclesiastica la predominanza delle Case ricche venne interrotta da occasionali eccezioni. Appartenevano alla classe IV due dei dieci patriarchi di Venezia, tutti nobili, che si erano susseguiti dal cardinale Federico Corner (1630-1644), che era figlio, fratello e prozio di dogi, a Federico Giovanelli (1776-1800): Pietro Barbarigo (1706-1725) e Alvise Foscari (1741-1758). Tutti gli altri erano di estrazione più agiata. Fra il 1647 e la caduta della Repubblica vennero eletti cardinali venticinque veneziani, tutti di famiglia patrizia; tranne un'unica eccezione essi provenivano tutti da Case di dogi e di procuratori o comunque da Case che il Nani considerava ricche (classi I-III).

L'unico cardinale fuori dell'ordinario fu Zuanne Battista Rubini, membro di una Casa aggregata nel 1646 e appartenente alla classe IV, insignito della porpora cardinalizia da papa Alessandro VIII, figlio del cancelliere grande Marco Ottobon che aveva anch'egli acquistato il patriziato nel 1646. Evidentemente era necessario che la Repubblica crollasse perché anche un patrizio molto povero, o per meglio dire un ex patrizio, potesse aspirare alla porpora, come Pietro Antonio Zorzi nel 1803 (27).

Dall'altra parte non mancano testimonianze per verificare che le Case collocate dal Nani alla base della piramide erano veramente povere e lo erano già da tempo. Dal punto di vista dei contemporanei, alla "gente [...] per povertà disperata" appartenevano i "candiotti", vale a dire quel centinaio di patrizi, appartenenti a circa trenta famiglie, che si erano rifugiati a Venezia in seguito alla guerra di Candia (28). Quattordici delle quindici Case "candiotte" comprese nella lista del Nani sono classificate fra quelle "che non hanno niente"; alla classe III sono attribuiti solo i Querini S. Giustina, una delle quattro Case cui spettava il titolo ereditario di cavaliere della stola d'oro. A Venezia esisteva già da secoli la consuetudine di soccorrere i nobili poveri assicurando loro modeste sinecure o concedendo ad essi delle pensioni. In seguito alla situazione di acuto bisogno creatasi dopo la guerra di Candia vennero istituite due forme di beneficenza, che andarono soprattutto a vantaggio della nobiltà povera: le "grazie dei cento uffici" (pure e semplici sinecure) e le "provvigioni patrizie", così chiamate a causa dei loro principali beneficiari, vale a dire pensioni di Stato regolari e in genere pagate a vita. Se si opera una distinzione fra le Case i cui membri, per lo più di sesso femminile, avanzavano eccezionalmente od occasionalmente una supplica al doge per venire a godere di una di queste agevolazioni e le Case i cui membri lo facevano invece spesso o regolarmente, si vedrà che nel Settecento il 13,6% delle Case apparteneva ad un gruppo e il 13,9% all'altro. Quattordici delle ottantasei Case del secondo gruppo appartengono alla classe IV del Nani, sessantanove alla classe V. Ciò significa che più della metà delle Case (54,3%) che Nani aveva classificato fra quelle "che non hanno niente" erano effettivamente così povere che parecchi dei loro membri, o addirittura la maggioranza di essi, avevano assoluto bisogno dei soccorsi pubblici (29).

Da tutto ciò si può trarre la conclusione che il Nani aveva analizzato con grande correttezza il corpo aristocratico; e si può anche affermare che il quadro da lui abbozzato può venir esteso nelle sue linee essenziali all'intera epoca compresa fra la guerra di Candia e la caduta della Repubblica. In tutti quegli anni sembra che solo pochissime Case avessero subito un vero e proprio declassamento dal punto di vista finanziario, ma ancora più rari, molto probabilmente, furono i patrizi che riuscirono ad innalzarsi da condizioni meschine e a raggiungere la ricchezza e l'influsso politico. Uno dei pochi cui riuscì questo pezzo di bravura fu Francesco di Zuanne Grimani S. Girolamo, "un povero svizzerotto" (in seguito classe III), che, grazie al matrimonio contratto nel 1647 con una cittadina, fu in grado di concorrere alle costose cariche di podestà di Vicenza e di Verona e ad avanzare nella gerarchia fino a savio grande e a procuratore di San Marco "per merito" (30). Anche i Bollani (nel 1750 appartenenti alla classe II), le cui rendite si erano quintuplicate fra la redecima del 1661 e quella del 1711, a partire dal 1720 si insediarono stabilmente in senato e nelle cariche assegnate da questo organo, alle quali avrebbero potuto aspirare solo eccezionalmente in precedenza, quando, secondo i criteri del Nani, appartenevano ancora al patriziato povero (31). Questi casi di ascesa economica e politica, che probabilmente furono anche qualcuno in più, erano troppo rari per poter parlare di mobilità all'interno del patriziato. In realtà, prescindendo dalle proverbiali eccezioni, un patrizio al di sotto dei "mezzani" non poteva sperare di cancellare per meriti personali il marchio della sua nascita povera e di assurgere alle più alte cariche della Repubblica. Ciò che ancora legava i membri del corpo aristocratico era in sostanza solamente quell'astratta "parità che core fra loro, parità coetanea a la nascita", vale a dire il diritto di seggio e di voto in maggior consiglio; ma questa parità era stata già da tempo sopraffatta da tali e tante "disuguaglianze [...] fra i nobili" che si può tranquillamente parlare di una società nobiliare divisa in classi senza peccare di anacronismo.

Le case patrizie non si differenziavano fra loro solo in base alle loro "fortune" e al loro influsso politico, che era in stretta relazione con le fortune stesse, ma anche in base all'età, cioè alla durata della loro appartenenza al corpo aristocratico. Le vecchie cronache e anche la storiografia più recente hanno dato grande importanza alla rivalità fra i casati più antichi e quelli un po' meno antichi, vale a dire fra quelli dei "Longhi" e quelli dei "Curti". Nel Quattrocento tali conflitti sarebbero stati ancora tanto virulenti che le famiglie dei Curti si erano accordate per escludere i membri dei Longhi dal dogato, cosa che sarebbe loro anche riuscita sino all'anno 1612 (32). Sia questa rivalità che quella fra le famiglie aggregate al patriziato prima della Serrata e quelle aggregate dopo la guerra di Chioggia non avevano più la minima importanza all'epoca in cui gli oneri finanziari connessi alle guerre contro i Turchi resero inevitabile mettere in vendita per 100.000 ducati il diritto di essere accolti in maggior consiglio. Fra il 1646 e il 1718 più di centoventi famiglie approfittarono di questa possibilità. La guerra di Candia non era ancora finita e già si parlava di una "nobiltà nuova" e di "famiglie nuove" in opposizione alle "case vecchie" e alla "nobiltà antica" e del contrasto fra "nobili vecchi" e "nobili nuovi"; solo pochi anni più tardi Amelot de la Houssaie sosteneva che i primi avrebbero provato "une horrible antipathie contre les nouveaux" (33). In questi passi con "nuove famiglie" si intendono evidentemente tutte quelle aggregate dopo il 1645 e con "vecchie" tutte quelle che appartenevano alla nobiltà già in precedenza. Nel 1797 Giovanni Pindemonte operò una suddivisione leggermente diversa: "Havvi in Venezia un'odiosissima distinzione oligarchica tra vecchie Famiglie e Famiglie nuove. Le prime quelle son che esistevano alla serrata del M.C. [...]. Son le seconde quelle Famiglie che o per prezzo o per iscelta, nelle varie aperture del libro d'oro si sono alla Nobiltà Veneta di tempo in tempo aggregate". Secondo la definizione del Pindemonte andrebbero annoverate fra le famiglie nuove anche quelle aggregate dopo la guerra di Chioggia e in diversi momenti nel corso del Tre e Quattrocento (34). Nel Sei e Settecento l'"antipatia" fra le Case vecchie e nuove si manifestò in primo luogo e quasi unicamente nelle diverse probabilità di conquistare le più alte cariche dello Stato. Da questo punto di vista non avevano più la minima importanza le vecchie rivalità fra Longhi e Curti ed è certo che anche i membri delle famiglie aggregate dopo la guerra di Chioggia non subirono alcuna discriminazione. Perciò in questa sede chiameremo "vecchie" tutte le famiglie che facevano parte della nobiltà prima del Cinquecento e "nuove" quelle aggregate dal 1646.

Non senza una certa amarezza personale, del tutto giustificata dalla sua appartenenza ad una delle ultime famiglie aggregate (1782), Giovanni Pindemonte affermava che le vecchie famiglie "per istolida consuetudine si sono sempre sopra le nuove una certa superiorità conservata, e alcuni posti di onore e di autorità in ogni tempo hanno a se medesime riserbati". Solo in anni recentissimi, essendo diminuito il numero delle vecchie famiglie e aumentato quello delle nuove, i "posti onorevoli" sarebbero diventati accessibili anche ai nuovi nobili, i quali ora avrebbero potuto diventare consiglieri ducali, membri del consiglio dei dieci, procuratori di San Marco e persino dogi; comunque nessuno di loro sarebbe stato ancora eletto alla più importante carica politica, quella del savio del consiglio. Effettivamente a metà del Settecento i nuovi nobili erano ancora molto rari in senato e fra i consiglieri ducali e non erano affatto presenti nel consiglio dei dieci; solo trent'anni dopo, invece, occupavano queste cariche nelle stesse proporzioni dei nobili vecchi (35). Per molto tempo i nuovi nobili avevano potuto raggiungere la dignità più alta della Repubblica dopo il doge, quella di procuratore di San Marco, solo acquistandola oppure grazie alla loro parentela con un papa; questo discriminante stato di cose cessò solo nel 1763 con l'elezione di Ludovico Manin, che, come è noto, fu il primo doge appartenente a una Casa nuova e l'ultimo doge in assoluto. Tuttavia fino alla fine i vecchi nobili non fecero la benché minima concessione riguardo alla più importante roccaforte del loro potere, il saviato del consiglio. Pertanto nell'analizzare come fosse distribuito il potere politico all'interno del patriziato occorrerà tener conto non solo delle fortune, ma anche dell'età di una Casa.

Il "depauperamento" del maggior consiglio

Non appena i Veneziani, con la pace di Passarowitz, ebbero definitivamente concluso gli scontri armati con i Turchi, le "sacre porte" del maggior consiglio si richiusero davanti a nuovi aspiranti. Di questa occasione, l'ultima per lungo tempo, di venire accolti nel patriziato avevano tratto profitto durante la guerra altre otto famiglie, le ultime due delle quali, i Grassi e gli Zini, vennero accolte nel patriziato solo nel giugno 1718, quando le trattative di pace stavano già per concludersi. I patrizi stessi e il largo pubblico poterono rendersi conto delle dimensioni raggiunte nel frattempo dal corpo aristocratico consultando l'almanacco della nobiltà pubblicato l'anno seguente con il titolo Nomi, cognomi, età, de' Veneti Patrizj viventi, e de' genitori loro defonti, con croce distinti. Matrimonj, e figli d'essi nel Libro d'Oro registrati. [...] Opera che sarà annualmente migliorata, come pure corretta, e rimodernata. Questi almanacchi (il primo dei quali aveva già visto la luce nel 1715) in effetti non uscirono tutti gli anni, ma pur sempre almeno diciotto volte fra il 1719 e il 1758 e dopo questa data ogni anno, come supplemento al "Protogiornale [...] ad uso della Serenissima Dominante Città di Venezia". Dal confronto fra l'almanacco del 1719 e quello del 1796 si ricava che solo trecentosessantanove delle seicentoventidue Case esistenti all'inizio del secolo (59,3%) assistettero alla caduta della Repubblica. Nello stesso periodo il numero dei patrizi al di sopra dei venticinque anni, età legale per l'ingresso in maggior consiglio, era diminuito da milleottocentoquaranta a milleduecentoquarantacinque (36).

Naturalmente neanche ai contemporanei rimasero celati il continuo assottigliamento del corpo aristocratico e l'estinzione di più di tre case all'anno in media, anche perché di quando in quando gli almanacchi pubblicavano elenchi sempre più lunghi delle famiglie estinte. Tuttavia sembra che i patrizi stessi non abbiano rivolto una grande attenzione a questo fenomeno né che se ne siano preoccupati fino al 1775, quando i cinque correttori delle leggi eletti l'anno precedente presentarono in maggior consiglio la proposta di procedere ad una nuova aggregazione di quaranta famiglie nobili della Terraferma che disponessero di una rendita annua di almeno 10.000 ducati, proveniente da beni legati da fedecommessi. Nicolò Balbi, storico della Correzione, addusse come motivo di questa inattesa proposta "il depauperamento palesemente da non molti anni successo del Maggior Consiglio". Nonostante le gravi perdite demografiche subite dalla fine dell'ultima aggregazione, la proposta di legge dei correttori fu accolta dapprima da una quasi "universale disapprovazione". Con parole suadenti e quasi imploranti i correttori cercarono di far capire ai loro avversari che una nuova aggregazione era "necessaria alla sussistenza della Repubblica" per "preservar intatta la Costituzione del Governo", e che per compiere questo passo non si poteva aspettare che fosse troppo tardi e che "il Corpo politico della Repubblica [...] ridotto fosse all'estremità della naturale sua decadenza". Il maggior pericolo insito nel "deperimento", nella "decadenza" del maggior consiglio era quello del "dominio dei pochi", del "potere de' pochi". Le "Istorie delle Repubbliche antiche e moderne" cadute "vitime della forza, della violenza, della oppressione" - da Atene, Roma e Firenze, fino agli esempi più recenti della Corsica e della Polonia - dimostravano a che rischi si esponesse il governo repubblicano "qualora mancante fosse del sufficiente numero de' Cittadini". Il correttore Alvise Emo S. Simeon Piccolo (classe III) scongiurò i suoi ascoltatori di rendersi conto dei pericoli che minacciavano la Repubblica dall'interno: "[...] il tenue numero de' suoi Cittadini, piuttosto che conservar l'Aristocrazia del suo Governo, precipitata l'avrebbe nell'Oligarchia, cioè nel poco numero de' grandi e potenti, che in pochissimo corso di tempo avrebbe del tutto esclusa l'altra molto più numerosa de' piccoli, quali non avrebbero più potuto ressistere alla forza, et alla violenza de' primi" (37).

Gli avversari della aggregazione proposta sostennero invece che i milletrecento o i millequattrocento (su questo punto non erano completamente d'accordo) individui capaci al maggior consiglio sarebbero stati "sufficentissim[i] per tutte l'esiggenze del publico governo". Cattarin Corner S. Cassan (classe I) affermò che, se davvero fossero scarseggiati i "Cittadini per tutte coprire le pubbliche esterne Rappresentanze", si sarebbe dovuto minorare il numero di queste ultime anziché "superfluamente introdur fra Patrizi tanti nuovi individui"; inoltre propose un "altro espediente" per "rimediare alla mancanza de Cittadini atti a sostenere i pesi de Regimenti", e cioè di "togliere il danosissimo abuso, già da qualche tempo introdotto, ma in presente di troppo impudentemente espanso delli molteplici falsi Collarini Ecclesiastici, col delusorio mezzo de quali tanti de più comodi, et anzi opulenti Cittadini rinunciando agli onori, e prerogative del Patriziato, si sottragono ancora dal prestar alcun benché minimo serviggio alla Patria". Un altro avversario, Antonio Diedo S. Fosca (classe III), invecchiato nell'ufficio di savio grande, nel suo interminabile discorso espresse addirittura la speranza "che da qui a venti anni susseguenti vi sarà maggior numero de Cittadini, mentre se si estingueranno venti, o trenta Famiglie, che hanno in adesso uno, o due soli individui, tante altre più fatte maggiormente comode, e facoltose dalle eredità delle estinte, più agevolmente potranno intraprendere de matrimonj, e collo stabilimento delle loro Case moltiplicare la propagazione, et il numero al Maggior Consiglio" (38).

Obiezioni del genere non avevano nulla a che vedere con la situazione reale, tant'è vero che persino dopo la pace di Passarowitz erano state raddoppiate alcune "esterne rappresentanze", ad esempio il posto di tesoriere ad Udine e quello di camerlengo a Vicenza, per procurare un ufficio ed un salario a dei nobili poveri; e ci si guardava bene dall'eliminare reggimenti di indubbia inutilità. Non corrispondeva alla realtà neanche l'affermazione che "in presente" sempre più nobili avrebbero abbracciato lo stato ecclesiastico per sottrarsi ai loro doveri di "cittadini" (39). E già i contemporanei avranno sorriso sull'ingenuità dell'idea che l'eredità delle Case estinte andasse a vantaggio dei patrizi desiderosi di sposarsi e li incoraggiasse a mettere al mondo dei figli. Che non ci si peritasse di far ricorso agli argomenti più logori purché la proposta dei correttori non venisse accettata, dipendeva anche dal fatto che nella lunga storia del maggior consiglio non si era mai verificata un'aggregazione di nuove famiglie per motivi unicamente demografici. Molti patrizi avranno sicuramente ritenuto che accettare un'aggregazione di questo tipo equivalesse in pratica ad abbandonare il principio della nobiltà ereditaria. I primi a dover insistere sull'intransigente difesa di questo principio erano proprio i patrizi poveri, in quanto solo così si poteva giustificare il fatto anomalo che dei nullatenenti non solo avessero voce in capitolo, ma addirittura la maggioranza all'interno di un'istituzione cui era affidata "la somma autorità di tutta la Repubblica" (G. Contarini). Una prima votazione fallì "per mancanza del numero", ma alla fine i correttori riuscirono a far accettare la loro proposta, anche se con una maggioranza tutt'altro che schiacciante (quattrocentoquindici sì, duecentosettanta no, sessantuno "non sinceri"). L'enorme perdita di prestigio subita dalla Repubblica e dalla sua classe dirigente dopo Passarowitz è rivelata dal fatto che la dignità di nobiluomo veneto, che un tempo veniva agognata e pagata 100.000 ducati, ormai appariva desiderabile a ben pochi. In base alla decisione del 19 marzo 1775 vennero aggregate non quaranta, ma solo dieci famiglie della Terraferma. Decisamente troppo poche per arrestare il depauperamento del maggior consiglio, tanto più che nel 1796 partecipavano attivamente alla vita politica solo nove uomini provenienti da queste famiglie (40).

È tutt'altro che certo che, come hanno affermato anche alcuni storici, la rarefazione degli individui capaci al maggior consiglio costituisse veramente un pericolo per il governo aristocratico e che vada considerata come un sintomo del suo declino. Quantomeno non si può ignorare la diagnosi assai diversa di alcuni patrizi, tutti "mezzani". Non pubblicamente, ma in scritti che si guardarono bene dal pubblicare, essi indicarono il numero troppo elevato dei patrizi e quella che già Traiano Boccalini intorno al 1600 aveva definito "la sproporzionata disuguaglianza di ricchezze" come i due veri malanni di cui soffriva la Repubblica (41). Per Nicolò Donà S. Fosca, che scrisse negli anni Trenta del Settecento, due fra i principi fondamentali di un governo aristocratico erano che "dee esser composto da un numero moderato di persone" e che "non dee passare molta differenza fra le loro facoltà". Nel caso di Venezia entrambi i postulati non gli sembravano soddisfatti, dato che il maggior consiglio era popolato da "un'intiera Cittade" e che le quattro "classi" di "proceri", "benestanti", "meccanici" e "plebei" erano divise da una "perniziosissima e fatale differenza di facoltà". Tanto Nicolò Donà quanto Giacomo Nani, che stese le sue riflessioni alcuni anni più tardi, erano preoccupati soprattutto per la polarizzazione fra "estrema povertà" ed "eccedente ricchezza", che minacciava di spaccare l'unità del corpo aristocratico. Entrambi riflettevano su come si potesse "minorare" il numero dei "plebei" e porre un freno alla strapotenza dei "proceri" dividendo le Case più ricche. Le loro opinioni erano condivise anche da un altro "mezzano", Leopoldo Curti, che solo pochi anni prima dello scioglimento del maggior consiglio lo considerava ancora troppo numeroso. In questa circostanza e nella "extrême inégalité dans les fortunes" delle famiglie patrizie egli vedeva "le principalvice du gouvernement vénitien". Dal punto di vista di questi patrizi il danno più grave per il corpo aristocratico non era la lenta scomparsa dei suoi membri, ma l'indebolimento di quella classe di cittadini di cui uno Stato, come insegnava già Aristotele, ha maggior bisogno per il suo benessere.

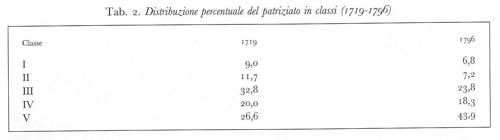

Una schiacciante conferma dei loro timori è offerta dalle cifre relative alla composizione del corpo aristocratico. Mettendo da parte le cento Case abbondanti che si estinsero fra il 1719 e il 1750 e considerando solo quelle attribuite dal Nani ad una delle sue cinque classi, si ottiene il seguente risultato: fra il 1719 e il 1796 la classe III perse duecentoquaranta individui capaci al maggior consiglio, le due prime classi ne persero insieme centosessanta e la IV un centinaio, mentre la classe V, sebbene contasse trenta Case in meno, ne guadagnò almeno cento (42). Pertanto il peso relativo delle singole classi cambiò radicalmente.

Mentre le prime quattro classi subirono tutte perdite più o meno gravi, fra l'8,5% (classe IV) e il 38,5% (classe II), i "plebei" aumentarono il loro peso relativo del 65%. Insieme ai patrizi un po' meno poveri della classe IV, essi, che all'inizio del secolo erano stati ben lontani dall'avere anche una maggioranza semplice, alla fine del secolo stavano per raggiungere una maggioranza di due terzi. Il fatto che il corpo aristocratico in questo arco di tempo avesse perso due quinti delle Case elencate nell'almanacco del 1719, ma solo un terzo scarso dei suoi uomini adulti, va attribuito quasi completamente alla forte espansione demografica di una minoranza di Case povere e alla nascita, per divisione, di un buon numero di nuove Case povere le quali tuttavia in questa sede vengono calcolate insieme a quelle da cui si erano scisse.

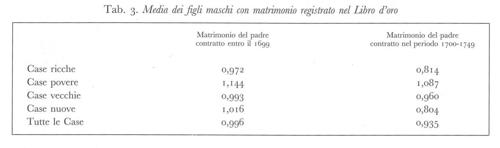

A volte i patrizi riconobbero le cause del declino demografico del loro ceto con maggior acume di alcuni storici moderni. Il fatto che fra la fine del Cinquecento e la fine del Settecento la popolazione aristocratica si fosse dimezzata viene attribuito da alcuni storici ad una drastica diminuzione della fertilità e da altri alla diminuzione della frequenza dei matrimoni, già iniziata nel Cinquecento. La prima ipotesi è senz'altro errata in quanto una riduzione della fertilità si verificò non prima del Settecento e rimase a lungo tanto modesta da non poter avere influenzato, se non in minima misura, la diminuzione del corpo aristocratico che era invece iniziata già da tempo. La seconda spiegazione si può appoggiare sul fatto che il numero dei matrimoni contratti annualmente dai patrizi si era dimezzato fra il Cinque e il Settecento. Tuttavia la popolazione nobile era già in diminuzione nel Cinquecento, quando il numero dei matrimoni era ancora alto il doppio. I cambiamenti verificatisi nella frequenza dei matrimoni (vale a dire nel numero dei matrimoni contratti su ogni mille uomini patrizi al di sopra dei venticinque anni) erano di entità assai minore rispetto a quelli del numero assoluto dei matrimoni. Fino alla fine della guerra di Candia la frequenza dei matrimoni rimase pressoché invariata, fatta eccezione per occasionali sbalzi, poi diminuì fortemente per cinquant'anni e ricominciò a crescere costantemente dopo la pace di Passarowitz. Nella generazione precedente al 1797 essa aveva di nuovo raggiunto i livelli del primo Cinquecento (43). Questo risultato paradossale - costante calo della popolazione nobile, tanto in un'epoca in cui venivano contratti molti matrimoni quanto in un periodo di crescente frequenza dei matrimoni - suggerisce l'ipotesi che i patrizi per tutto l'arco di questi tre secoli abbiano contratto un numero di matrimoni troppo basso per mantenere al corpo aristocratico le imponenti dimensioni raggiunte nel Rinascimento.

Il primo - e finora l'unico - ad esprimere questa opinione evidentemente giusta, e cioè che una limitazione dei matrimoni deve essere stata praticata non a partire dalla prima età moderna, ma già dal tardo Medioevo, fu Piero di Zuanne Garzoni. Quest'ultimo, che visse novant'anni, fu trentaquattro volte savio grande, fu storiografo pubblico e generò otto figli, nel 1725 scrisse che "le ῾sacre porte del Maggior Consiglio' sarebbero potute rimanere chiuse, se non avesse attecchito anche a Venezia ῾l'uso dannevole introdotto nel decimoquinto secolo dal demonio in Italia, che nelle case nobili un solo per lo più si destini alle nozze'" (44). Anche a prescindere dalla esatta datazione del calo dei matrimoni, questa asserzione è degna di nota per un altro motivo ancora. Nel riflettere sui destini demografici della loro classe, sempre che vi riflettessero sopra, i patrizi, proprio come Garzoni, prendevano in considerazione solo il comportamento matrimoniale dei loro simili e ignoravano completamente tutte le altre variabili demografiche. Non dobbiamo stupircene, infatti, dal loro punto di vista, poteva dipendere solo da troppo pochi matrimoni il fatto che una Casa dopo l'altra si estinguesse e che il maggior consiglio si rimpicciolisse costantemente. Sembra che non passasse loro neanche per la testa l'idea che da alcuni matrimoni potessero anche non nascere dei figli maschi, o che questi potessero non raggiungere la maggiore età. Che i figli venissero loro donati o tolti precocemente, non dipendeva da loro, ma esclusivamente dalla Divina Provvidenza.

Inoltre alcuni patrizi si rendevano acutamente conto del fatto che le famiglie dei ricchi fossero le più rigide nel praticare la limitazione dei matrimoni e pertanto le più esposte al rischio dell'estinzione. Zuanne Antonio Muazzo lo osservò già alla fine della guerra di Candia (45). Nel corso del Settecento i "mezzani" compresero con sempre maggior chiarezza che gli uomini della loro classe rifuggivano dal matrimonio ancor più dei ricchi, mentre i patrizi poveri si sposavano senza remore. All'inizio degli anni Trenta, all'ancor giovane Bernardo Nani sfuggì una prognosi assai pessimistica: "Ora si vedono i principi di qualche mutazione nel governo. I poveri nobili si moltiplicano, tutti si maritano, tutti figliano. Nei richi rarissime volte più d'uno per casa per conservar indivisibile il patrimonio, per esser sempre potenti di ricchezze; onde moltiplicandosi tanto i poveri, che sono esenti per lo più dalle cariche, eccetto le più basse, delle quali i maggiori non si degnano, potrebbero far cambiamento". Qualche anno dopo anche il fratello minore di Bernardo, Giacomo Nani, constatò con preoccupazione che i patrizi poveri avevano l'abitudine di far sposare tutti i loro figli; ma, con più acume del fratello, Giacomo osservò anche che coloro che si sposavano con minor frequenza non erano i ricchi, ma i "mezzani". All'epoca in cui egli già riteneva inevitabile il tramonto della Repubblica, osservò con rassegnazione che "la classe dei medi [aveva] preso il partito di lasciar estinguere le proprie famiglie" (46). Nel 1775 un altro "mezzano", il correttore Lodovico Flangini, sostenne la necessità di permettere l'accesso di nuove famiglie al maggior consiglio con l'argomento che la "Classe intermedia", essendo "la più aliena da matrimonj", andava rinforzata per mezzo di una aggregazione; ciò si sarebbe reso necessario perché "l'estreme ricchezze, accolate in una Classe de Cittadini, l'estreme disgrazie, opprimenti l'altra Classe, facevano si, che frà di loro fossero estremamente disgregate, rimote, e disgiunte, se la terza Classe per fortuna intermedia non li congiungesse, accostando se stessa all'una, et all'altra" (47). Queste osservazioni di patrizi che si erano dedicati anima e corpo al servizio dello Stato, come in particolare il Garzoni e i due fratelli Nani, colpiscono esattamente nel segno, colgono in pieno i problemi demografici che la nobiltà si trovava ad affrontare nel Settecento. Alcuni patrizi erano profondamente scossi dalla diminuzione degli individui capaci al maggior consiglio e dal pericolo che ne derivava, cioè che il governo aristocratico potesse degenerare in oligarchia. Altri invece vedevano nel depauperamento del maggior consiglio un problema più qualitativo che quantitativo: l'assottigliamento della "classe intermedia" minacciava di spezzare in due il corpo aristocratico, e il moltiplicarsi dei nobili poveri comportava il pericolo che essi un giorno potessero provocare un "cambiamento", una "mutazione nel governo". Potremo verificare quanto fossero fondati tali timori, ma per prima cosa occorre cercare di stabilire quanto incidessero sull'entità della popolazione nobile le variabili demografiche finora trascurate: migrazione, fertilità, mortalità.

Bisogna occuparsi brevemente anche della migrazione in quanto, sebbene la nobiltà sia una classe a cui si appartiene per nascita, poteva anche accadere che delle persone vi accedessero o ne uscissero per altre vie che non quelle della nascita e della morte. Un tipo di immigrazione era dovuto all'aggregazione di nuove famiglie. Negli anni di guerra compresi fra il 1646 e il 1718 acquistarono l'accesso al patriziato centoventitré famiglie che, in seguito ad alcune scissioni, formarono ben presto centotrenta Case (48). Quindi il numero complessivo delle Case aumentò temporaneamente di un buon quinto; tuttavia il guadagno demografico - che non era stato lo scopo di quelle aggregazioni - fu piuttosto modesto. Infatti i nobili nuovi contrassero solo un matrimonio su otto fra tutti quelli notificati dal 1646 all'avogaria di comun (gli unici da cui potevano nascere i futuri membri del maggior consiglio). E solo cinque furono gli uomini provenienti dalle famiglie aggregate in seguito al decreto del 1775 che fecero registrare i loro matrimoni nel Libro d'oro entro il 1797. Questa particolare forma di immigrazione poté dunque solo rallentare un poco il declino demografico del patriziato, ma non riuscì ad arrestarlo. Un'emigrazione vera e propria, nel senso dato comunemente a questo termine, sembra non essersi verificata affatto. Alcuni patrizi, soprattutto membri della nobiltà nuova, risiedevano più o meno stabilmente fuori Venezia, e forse alcuni di essi non si dettero la pena di far registrare le loro nozze e la nascita di figli maschi dall'avogaria di comun; eppure dalla metà del Seicento non risulta che il patriziato abbia perso anche una sola Casa a motivo dell'emigrazione. Molto più importante dell'emigrazione in senso proprio era invece un'altra forma di separazione dal corpo aristocratico, praticata da tutti i patrizi che, nel disprezzo delle prescrizioni di legge, omisero di notificare i loro matrimoni e le nascite dei figli maschi all'avogaria di comun e in tal modo esclusero per sempre la loro discendenza dal corpo aristocratico. Le conseguenze di questa trascuratezza furono paragonabili a quelle di una emigrazione: nel secolo successivo al 1719 il patriziato perse in questo modo un decimo delle Case.

Per illustrare il punto seguente, cioè la fertilità dei coniugi patrizi, di cui si è tanto discusso, dapprima faremo ricorso ad un esempio. Nel 1746 Gasparo Gozzi, per entrare nelle grazie di Michiel Grimani S. Maria Formosa (classe II), dedicò la sua Medea alla moglie di quest'ultimo, Pisana Zustinian Grimani, "feconda madre / di graziosa e tenerella prole" (49). La "feconda madre" proveniva dalla Casa Zustinian Lolin (classe II) e, all'inizio del 1736, a poco più di vent'anni, era andata sposa al Grimani, proprietario di due teatri veneziani. All'epoca in cui le venne dedicata la tragedia dell'antica infanticida, Pisana aveva già dato alla luce otto figli e due anni dopo ebbe un altro maschietto, che però morì in fasce, come la primogenita. Fra le patrizie di quei tempi una madre di nove figli era tutt'altro che un'eccezione; caso mai era insolito il fatto che alla sua morte, avvenuta nel 1763, ben sette dei suoi figli fossero ancora in vita. Quasi un terzo delle nobildonne sposatesi nella prima metà del Settecento mise al mondo nove o più figli; in media queste madri avevano fra i sei e i sette figli (50). Nella generazione successiva al 1730, quella in cui si verificò il matrimonio di Pisana e in cui nacque la maggior parte dei patrizi che popolavano il maggior consiglio alla fine della Repubblica, la fertilità delle coppie patrizie diminuì solo di poco (neanche un figlio in meno, in media). Peraltro non disponiamo di alcun indizio che avvalori la tesi di un cosciente e sistematico tentativo di limitazione delle nascite. Il mezzo allora più efficace e più diffuso per limitare le nascite era quello di rimandare il matrimonio, ma nel patriziato veneziano non veniva praticato a tale scopo. Effettivamente fra la seconda metà del Seicento e la seconda metà del Settecento l'età nuziale delle nobildonne veneziane si alzò di tre o quattro anni (un po' meno per le spose di famiglie ricche), tuttavia le patrizie che si sposavano solo a venticinque o addirittura a trent'anni non avevano in media neanche un figlio in meno di quelle che si erano sposate più giovani di cinque o dieci anni.

Il fatto che nel Settecento nessuna delle popolazioni nobili europee avesse una prole più numerosa di quella veneziana dipese in buona parte dall'abitudine delle madri patrizie di non allattare i figli, se non in casi eccezionali. In conseguenza di ciò gli intervalli intergenesiaci di queste madri, fino al penultimo parto, in media non erano più lunghi di sedici o, al massimo, di ventiquattro mesi; i più frequenti intervalli fra due parti (fino all'ultimo figlio) erano di tredici, quattordici o sedici mesi. Non è possibile che le nobildonne ignorassero che la probabilità di una nuova gravidanza è assai più alta per una madre che non allatta che per quelle che allattano a lungo e regolarmente. Nelle costumanze matrimoniali veneziane risiede probabilmente uno dei motivi del fatto che le nobildonne, o più esattamente i loro mariti, rimanessero fedeli alla vecchia consuetudine di affidare i figli ad una balia anche in un'epoca in cui gli illuministi vedevano nella madre che allatta la quintessenza della vera maternità. Infatti nella maggior parte delle famiglie, soprattutto in quelle ricche, nel Settecento si era ancora soliti affidare ad un unico figlio il compito di garantire la successione. Per riuscire in questo intento, il figlio designato prendeva in moglie una donna molto giovane e cercava di averne molti figli, sperando che in tal modo almeno uno dei maschi raggiungesse l'età virile e potesse provvedere alla successione. Le balie erano un'istituzione normalissima non solo nelle famiglie ricche - ad esempio, come testimonia un quadro di Pietro Longhi, nella casa del doge Carlo Ruzzini, allora da poco scomparso - ma anche in famiglie tanto povere da dover far ricorso ad una provvigione patrizia per poter pagare la mercede alla balia, come quella di Bortolo Antonio di Nicolò Pisani S. Vidal (classe V) o quella di sua sorella Chiara, che aveva sposato un patrizio altrettanto povero (51).

La mobilità geografica del patriziato era tanto alta che solo pochi nobili morirono nella stessa parrocchia in cui erano nati o nella quale avevano fissato la loro residenza dopo il matrimonio. Una famiglia patrizia su due abitava in affitto, circostanza che favoriva un frequente cambiamento di domicilio e che non riguardava solo i nobili poveri, ma anche molte famiglie ricche che disponevano di un palazzo proprio, ma preferivano affittarlo ad altri (52). Inoltre abitavano fuori città, per lo più per sedici mesi o per due anni, tutti i patrizi a cui venivano affidati reggimenti sulla Terraferma o nello Stato da Mar, spesso anche più volte consecutivamente; circa duecentocinquanta patrizi erano sempre lontani da Venezia. Perciò nella maggior parte di questi casi non si conoscono né il luogo né la data della loro morte, e di quella delle loro mogli e dei loro figli; di conseguenza finora non è stato possibile calcolare esattamente la mortalità del patriziato veneziano. Tuttavia esistono indizi sicuri del fatto che la mortalità dei patrizi, e soprattutto quella delle madri, dei lattanti e dei bambini piccoli, continuò ad essere molto alta anche quando le guerre sanguinose e le epidemie di peste appartenevano ormai al passato (53). Un quarto dei matrimoni non durava neanche quindici anni, in tre casi su quattro a causa della morte prematura della moglie; probabilmente una madre su tredici, se non una su dodici, moriva in seguito ad una gravidanza o ad un parto.

In mancanza di statistiche esatte, valga un esempio ad illustrare quanti rischi corressero soprattutto i bambini più piccoli. Flaminio di Zuanne Battista Corner S. Cancian (classe III), il grande storiografo delle chiese di Venezia e di Torcello, nel suo testamento steso nel 1777, all'età di ottantacinque anni, fece un bilancio demografico della sua Casa: "Di cinque figli dattimi e conservati in vita dal Signore tre hanno abbracciato lo stato religioso, cioè Don Giovanni Pietro Antonio monaco Camaldolense, Domina Maria Adelaide e Domina Maria Ediltrude, monache Benedittine in S. Zaccaria [...]. Al secolo mi restano due figli maschi, Giuseppe Maria e Tomà, a' quali s'uniscono due figli maschi de ser Tomà [...] et in oltre due figlie femmine dello stesso N.H. ser Tomà una di nome Margherita, et altra Paolina" (54). Quest'ultima nipotina, che allora aveva un anno, morì già cinque mesi dopo e ancora più piccoli erano morti altri due figli di Tomà. Flaminio aveva tutte le ragioni di insistere tanto sui figli che gli erano rimasti o che il Signore aveva conservato in vita. Infatti nove dei suoi quattordici figli, cinque femmine e quattro maschi, erano morti prima di compiere i cinque anni. Il figlio scapolo, Giuseppo Maria, morì dieci anni dopo e quindi la Casa sopravvisse solo nei figli di Tomà. Certamente la mortalità dei lattanti e dei bambini non era sempre così alta (come dimostra ad esempio "la tenerella prole" di Michiel Grimani e Pisana Zustinian), ma a volte lo era anche di più, tanto che in alcune Case non sopravviveva nessun maschio, sempre che ne fossero nati, per garantire la successione. I Corner S. Cancian sono un esempio tipico, e quindi rappresentativo per la maggioranza delle Case, dell'incoscienza con cui i patrizi continuavano ad affidare la sopravvivenza della Casa al matrimonio di un unico figlio. Pertanto questa famiglia si presta ad illustrare il fondamentale problema demografico del patriziato. Infatti l'estinzione di una metà abbondante delle Case fra l'inizio del Settecento e quello dell'Ottocento fu dovuta in primo luogo ad un colossale errore di calcolo demografico: i patrizi sottovalutavano enormemente le disgrazie e gli incidenti demografici di cui poteva restar vittima una Casa che ritenesse sufficiente a garantire la sopravvivenza della sua linea maschile un solo matrimonio in ogni generazione, o tutt'al più due. È incomprensibile come essi potessero essere letteralmente ciechi di fronte al pericolo della morte, che era sempre in agguato anche nei loro palazzi e si portava via un gran numero dei loro figli prima dell'età adulta. Sembra che i patrizi si rifiutassero di trarre qualsiasi insegnamento da queste esperienze quotidiane che si ripetevano invariabilmente in ogni generazione. Quantomeno non ne trassero l'unica conseguenza che sarebbe stato loro concesso di mettere in pratica, e cioè di sposarsi di più.

Da qualche tempo i demografi storici sono arrivati a capire ciò che ancora era assolutamente ovvio per un Malthus, e cioè che l'entità, la crescita, il ristagno e la diminuzione delle popolazioni della prima età moderna non dipendevano tanto dalla fertilità né dalla mortalità, a prescindere dalle gravi crisi demografiche, quanto dalla nuzialità. Pertanto, riguardo ad altre popolazioni, ci si è chiesti quante donne si sposassero e a che età lo facessero, dato che in sostanza il numero dei bambini nati in una generazione dipendeva da queste due variabili. Invece per il destino demografico del patriziato veneziano non era decisiva la nuzialità femminile bensì quella maschile. Infatti si era patrizi veneziani per nascita solo se il proprio padre apparteneva a quella classe, mentre il ceto della madre non aveva alcuna importanza a questo riguardo, fatta eccezione per vistosissime mésalliances. Da un punto di vista puramente teorico, per l'entità del corpo aristocratico era assolutamente indifferente che le nobildonne si sposassero tutte o che non se ne sposasse nessuna. Contava solamente il numero dei matrimoni dei nobiluomini, ed inoltre che la donna presa in moglie rispondesse ai precetti della legislazione nobiliare e che il matrimonio venisse registrato dall'avogaria di comun (55). Quest'ultimo punto, che in altre inchieste demografiche non avrebbe la minima importanza, è invece fondamentale per i matrimoni del patriziato veneziano.

Allo scopo di conservare "pura et immaculata" la nobiltà cittadina, dall'inizio del Cinquecento i patrizi erano tenuti a notificare le loro nozze e le nascite di figli maschi all'avogaria di comun, in modo che tali eventi potessero venir registrati a imperitura memoria nel Libro d'oro delle nascite e dei matrimoni. Il vincolo matrimoniale di un patrizio che non avesse avuto l'approvazione degli avogadori di comun non era legittimo dal punto di vista della legislazione nobiliare; almeno dopo la metà del Seicento non è mai avvenuto che dei figli nati da matrimoni non registrati abbiano ereditato la nobiltà del padre (56). Ogni patrizio che non faceva registrare il suo matrimonio sapeva benissimo che cosa ciò avrebbe comportato per i suoi figli; purtuttavia non furono pochi coloro che privarono in tal modo la loro prole della nobiltà paterna. Dalla fine del Seicento alla definitiva chiusura del Libro d'oro, cioè fra il 1696 e il 1801, vennero registrati dall'avogaria duemiladuecentotrentacinque matrimoni (57), mentre circa cinquecento altri matrimoni non le furono notificati; pertanto da un matrimonio su cinque o su sei non sarebbe mai potuta nascere una nuova generazione di nobiluomini. I matrimoni non validi dal punto di vista del diritto canonico e alcuni discussi matrimoni clandestini, in totale non più di una dozzina, non incidono quasi affatto sui matrimoni non registrati; due terzi di tutti gli altri matrimoni canonicamente irreprensibili ma non validi civilmente erano stati celebrati segretamente col permesso del patriarca di Venezia, e un terzo con il normale rito religioso. Circa nella metà di tutte le Case accadde, una volta o più volte, che un matrimonio canonicamente valido non venisse fatto registrare.

Alcuni sposi patrizi avevano validi motivi di mantenere segreto il loro matrimonio, o perché la donna che intendevano sposare non rispondeva alle condizioni poste dalla legislazione nobiliare, o perché temevano le critiche e i pettegolezzi a causa della loro età avanzata o dell'età della sposa, o perché supponevano che i loro parenti avrebbero cercato di impedire le nozze. Ma per la maggior parte dei matrimoni segreti non sono riconoscibili motivi del genere. Sembra piuttosto che centinaia di patrizi abbiano in un certo senso abusato dell'istituzione del matrimonio di coscienza, non ricorrendovi "ex gravissima et urgentissima causa", ma per evitare le conseguenze civili e soprattutto quelle del diritto ereditario che un matrimonio reso pubblico avrebbe comportato. Non sorprende che i patriarchi abbiano concesso con la più grande generosità la loro autorizzazione a matrimoni che avevano lo scopo di salvaguardare gli interessi delle famiglie patrizie e la conservazione del patrimonio in un'unica linea. Però i matrimoni segreti - e anche gli altri matrimoni non notificati all'avogaria - erano un'arma a doppio taglio, in quanto vi si poteva far ricorso non solo nell'interesse della famiglia, ma anche per sposarsi senza l'autorizzazione o contro la volontà dei genitori, per emanciparsi dalla patria potestà e per liberarsi dalle pesanti catene della ragione di famiglia. In casi limite la mancata registrazione di un matrimonio poteva mettere in gioco persino la sopravvivenza di una famiglia e la sua appartenenza al patriziato.

Si può calcolare con una certa precisione quante Case abbia perso il corpo aristocratico a causa di questi mariti dimentichi dei loro doveri nei confronti dello Stato, ma si può invece solo intuire l'entità del danno demografico complessivo da loro arrecato. Da alcune delle nozze non registrate era praticamente impossibile che nascessero dei figli a causa dell'età già avanzata degli sposi, e proprio per questo motivo essi avevano scelto il rito segreto. Ma, d'altra parte, la mancata notificazione poteva proprio essere dovuta al timore che nascessero dei figli aventi diritto all'eredità e che si potesse verificare una scissione della Casa. Probabilmente nel desiderio di evitare la nascita di un ramo collaterale va visto il motivo principale per cui, dalla metà del Seicento, in un quarto scarso delle Case ancora esistenti nel 1796 tutti i matrimoni che potevano mettere in pericolo la sopravvivenza della Casa in un solo ramo non furono fatti registrare. Un gran numero di indizi permette di supporre che non tutti i matrimoni non registrati (e i concubinati) dei patrizi fossero stati infecondi, ma che anzi da essi fossero nati non solo femmine (la cui esistenza ci è nota nel caso che esse avessero sposato un patrizio), ma anche maschi, che però non avevano diritto né al titolo di nobiluomo né al seggio in maggior consiglio (58). Per fare solo un esempio, Piero Antonio di Marc'Antonio Querini S. Lunardo (classe II) privò i suoi due figli di questi diritti perché omise di notificare all'avogaria di comun il matrimonio contratto nel 1745 con una donna non nobile, Matilda di Alessandro da Ponte. Conosciamo l'esistenza di uno dei figli, Stefano, solo perché egli venne ritratto nel 1772 da Pietro Longhi e dell'altro, Alessandro, perché è menzionato sul retro del quadro stesso. Pietro Longhi eseguì anche un ritratto della madre ed uno della loro sorella Marina, che era nata nel 1757, si era sposata a vent'anni con Piero di Vettor Benzon, ne aveva avuto un figlio che ai suoi tempi fu un celebre poeta, e teneva a Venezia uno dei più famosi salotti letterari, frequentato anche da Lord Byron (59).