IL COSMO: AMMASSI, GALASSIE, SISTEMI

Il Cosmo: ammassi, galassie, sistemi

La Via Lattea

L’Universo viene studiato per mezzo della luce (e più in generale delle onde elettromagnetiche) prodotta o diffusa dagli astri. Alle lunghezze d’onda della luce visibile, le maggiori sorgenti di luce sono le stelle, sfere di gas incandescente nelle quali viene prodotta energia mediante le reazioni nucleari che avvengono al loro interno. Conosciamo bene il Sole, la stella più vicina a noi grazie alla quale è possibile la vita sulla Terra. Data la sua relativa vicinanza (circa 149 milioni di km) è stato possibile eseguire misurazioni molto precise delle sue caratteristiche fisiche ed elaborare una teoria dettagliata del suo funzionamento, utilizzando i metodi e le leggi della fisica nucleare, della fisica del plasma e della fisica atomica. Sappiamo che il Sole fa parte di un insieme comprendente alcune centinaia di miliardi di stelle, la nostra galassia. Di tutte queste stelle solo alcune migliaia sono visibili a occhio nudo (più di mille erano già elencate nel catalogo di Ipparco di Nicea, uno dei più grandi astronomi dell’antichità, vissuto nel 2° sec. a.C.). Il primo passo verso la concezione moderna di galassia si deve a Galileo Galilei che, nel 1609-10, osservò con il suo primo cannocchiale la Via Lattea, la lunga striscia luminosa che attraversa il cielo da orizzonte a orizzonte, evidente quando si contempla il cielo da località particolarmente buie. Scoprì così che la luminosità diffusa è in realtà costituita da una miriade di stelle, individualmente poco brillanti, ma troppe per contarle una a una. Si dovette aspettare la fine del Settecento e il genio di Sir Frederick William Herschel per cominciare a intuire che il sistema di stelle al cui interno si trova il Sole è in realtà limitato e forma un enorme disco schiacciato. Agli inizi del 20° sec. l’astronomo olandese Jacobus Cornelius Kapteyn formulò le prime stime del diametro del disco e del suo spessore. Negli stessi anni l’astronomo statunitense Harlow Shapley stabilì che il Sole si trova approssimativamente sul piano mediano del disco galattico, ma in posizione abbastanza decentrata. Oggi sappiamo che il diametro della nostra galassia è di circa 80.000 anni luce, che la nostra posizione dista circa 26.000 anni luce dal centro e che il nucleo centrale è circondato da una distribuzione sferica di stelle di circa 15.000 anni luce di diametro.

Galassie esterne

Già Immanuel Kant nel 1755 (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels) aveva proposto che la nostra galassia fosse uno solo di moltissimi sistemi di stelle, rotanti e tenuti insieme dalla gravitazione, che popolano l’Universo e che definì come universi isola. Kant propose che alcune nebulose (luminosità diffuse visibili nel profondo cielo) già note fossero in realtà galassie, diverse e separate dalla nostra. La conferma di questa congettura arrivò gradualmente, con lo sviluppo di telescopi sempre più potenti.

L’astronomo francese Charles Messier tra il 1774 e il 1781 pubblicò un primo catalogo di un centinaio di nebulose; Herschel con la sorella Caroline, grazie al loro telescopio riflettore che usava uno specchio primario del diametro di oltre un metro, lo estesero pochi anni dopo arrivando a contarne più di duemila. L’irlandese William Parsons (noto anche come Lord Rosse) costruì un grande telescopio (1,8 m di diametro dello specchio primario), terminato nel 1845, con il quale ottenne immagini dettagliate di molte nebulose, e per diverse di esse disegnò la struttura, a spirale o ellittica.

Tuttavia, il dibattito sulla natura galattica o extragalattica delle nebulose continuò fino agli anni Venti del 20° sec., quando l’astronomo statunitense Edwin P. Hubble, usando il nuovo telescopio di Mount Wilson, in California, ottenne fotografie dettagliate della nebulosa di Andromeda, dalle quali fu possibile osservare alcune stelle variabili, del tipo Cefeide.

Nelle variabili Cefeidi avvengono oscillazioni pe;riodiche del raggio e della temperatura superficiale. La struttura di una stella di questa classe è tale che in alcuni strati vicino alla superficie della stella una compressione porta alla ionizzazione (rimozione di un elettrone dall’atomo) dell’elio presente invece che a un aumento di temperatura. Lo strato di elio, una volta ionizzato, diventa opaco e impedisce alla luce proveniente dall’interno della stella di emergere. La pressione della luce provoca allora un’espansione della stella, fino a che l’elio ionizzato si ricombina, diventando nuovamente trasparente. La luce può fuoriuscire e, venendo a mancare la sua pressione, la stella si contrae, iniziando un nuovo ciclo. Se la luminosità è molto alta, la stella impiega anche 100 giorni a completare un ciclo compressione-espansione. Il periodo del ciclo diminuisce se la stella è intrinsecamente poco luminosa: le Cefeidi più deboli hanno periodi intorno al giorno. Misurando i periodi di variabili Cefeidi la cui distanza era già nota, è stato possibile appurare che esiste una relazione molto precisa tra il periodo della pulsazione e la luminosità assoluta della stella. Questa relazione venne scoperta nei primi anni del Novecento da Henrietta Leavitt all’Harvard college observatory. La relazione dipende anche dall’abbondanza di elementi pesanti presenti nella stella: si distinguono Cefeidi di tipo I e di tipo II in base al contenuto di elementi più pesanti dell’elio. La relazione periodo-luminosità è comunque piuttosto accurata per cui, se si scoprono delle stelle Cefeidi in una galassia, dalla misura del loro periodo di pulsazione si può ricavare la loro luminosità assoluta L. Confrontando questa con il flusso luminoso misurato a terra F si può subito ricavare la distanza D della galassia per mezzo della relazione F=L/(4πD2).

Misurando il periodo di variazione ciclica del flusso luminoso proveniente dalle Cefeidi di Andromeda, Hubble fu in grado di determinarne la luminosità assoluta e, quindi, la loro distanza. Dimostrò così che tali stelle, e la nebulosa cui appartengono, sono extragalattiche. Concluse che Andromeda è una galassia simile alla nostra, ma separata, distante più di 2 milioni di anni luce. Andromeda e la Via Lattea sono quindi veri universi isola, con diametro intorno a 100.000 anni luce, separate l’una dall’altra da diversi milioni di anni luce di spazio vuoto.

Esistono molte altre galassie che possono essere raggruppate in classi morfologiche, secondo una classificazione dovuta allo stesso Hubble: ellittiche (classi E0, ..., E7), spirali (Sa, Sb, Sc), spirali barrate (SBa, SBb, SBc), irregolari (Irr I, Irr II). Perché e come si formino galassie con morfologie così diverse è uno dei grandi te;mi della ricerca cosmologica, strettamente correlato allo studio della distribuzione delle galassie nello spazio.

Il metodo di misura delle distanze dei corpi celesti è stato costruito per gradi, partendo dalle stelle più vicine, delle quali si può stabilire la distanza con metodi geometrici (per es., il metodo della parallasse, utile per misurare le distanze di stelle fino a una decina di parsec). In quest’ambito un ruolo fondamentale ha avuto la missione spaziale astrometrica Hipparcos (HIgh-Precision PARallax COllecting Satellite) dell’European space agency (ESA) che, dal 1989 al 1993, ha realizzato un catalogo di posizioni, moti apparenti e parallassi di 118.218 stelle, con un’accuratezza di pochi millesimi di secondo d’arco (più o meno l’angolo sotto cui è visibile una moneta da un euro a 3000 km di distanza). Hipparcos ha anche prodotto un catalogo fotometrico preciso al 2% di 1.058.332 stelle in diversi colori. Grazie a tale misurazione abbiamo a disposizione un campione di più di 100.000 stelle delle quali sappiamo con precisione sia la distanza sia il flusso luminoso (magnitudine apparente) a due lunghezze d’onda: se ne può quindi determinare la lu;minosità assoluta, e anche il colore e la temperatura su;perficiale. Da questi dati è possibile produrre un diagramma luminosità-temperatura (diagramma H-R, dalle iniziali del danese Einar Hertzsprung e dello statunitense Henry N. Russel che l’idearono) che si pensa rappresenti una proprietà universale delle popolazioni stellari. Per galassie diverse dalla nostra, delle quali non si conosce la distanza, possiamo comunque realizzare un diagramma H-R relativo, in cui si riporta il flusso luminoso in funzione della temperatura. Poiché tutte le stelle della galassia incognita hanno approssimativamente la stessa distanza da noi (la distanza della galassia), ci aspettiamo che il diagramma H-R relativo sia simile in forma a quello assoluto della nostra galassia. Essendo L=4πD2F, la principale differenza tra i due diagrammi sarà un fattore 4πD2 che moltiplica le ordinate di tutti i dati del diagramma relativo. Sotto l’ipotesi che i diagrammi assoluti debbano essere uguali, si può allora determinare il fattore 4πD2 e quindi la distanza della galassia. Usando questo metodo per la Grande Nube di Magellano, una piccola galassia satellite della nostra, se ne ricava una distanza di circa 160.000 anni luce. Studiando le variabili Cefeidi nella nostra galassia e nella Nube di Magellano è stato possibile calibrare la relazione periodo-luminosità, che è poi stata utilizzata per misurare le distanze di galassie sempre più lontane.

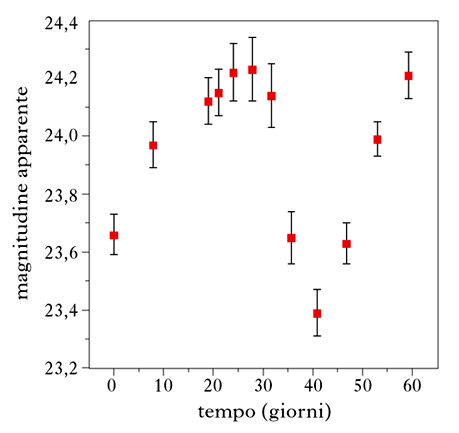

Riuscire a distinguere singole stelle in una galassia lontana richiede telescopi di grande diametro e stabilità atmosferica eccellente. Soltanto grazie al telescopio spaziale Hubble, nel 1996, è stato possibile osservare diverse variabili Cefeidi nella lontana galassia a spirale NGC3621, nella costellazione dell’Idra. Nella figura 1 viene riportata la curva di luce per una di queste stelle: il periodo è di 45 giorni, con una magnitudine media di 23,9 nel visibile. Usando la relazione periodo-luminosità per le Cefeidi si trova la luminosità assoluta della stella in questione e dal confronto con la magnitudine apparente media se ne ricava la distanza. Operando questa procedura per alcune decine di Cefeidi, è stato possibile stabilire che NGC3621 si trova a circa 22 milioni di anni luce di distanza, molto oltre il Gruppo Locale di galassie.

Con il metodo delle Cefeidi, e con altri metodi indiretti, ci si è spinti a valutare distanze di galassie di milioni di parsec, arrivando recentemente, sempre grazie al telescopio spaziale Hubble, a misurare la distanza dell’ammasso di galassie della Vergine.

Il Gruppo Locale e il Superammasso Locale

La nostra galassia, la Via Lattea, fa parte del Gruppo Locale che comprende più di 35 galassie, occupa un volume di Universo di circa 10 milioni di anni luce di diametro e ha una massa complessiva di alcune migliaia di miliardi di masse solari. Le galassie dominanti del Gruppo Locale sono la Via Lattea e Andromeda, ambedue spirali barrate, e forse la galassia del Triangolo, una spirale normale. Attorno alle galassie maggiori orbitano galassie più piccole: le due Nubi di Magellano e diverse galassie nane intorno alla Via Lattea; M33, M32, M110, NGC 147, NGC 185 e alcune altre galassie orbitano, invece, intorno ad Andromeda. Altri membri del Gruppo Locale sono indipendenti dalle galassie più grandi.

L’ammasso di galassie più vicino a noi è l’ammasso della Vergine, posto a una distanza di circa 60 milioni di anni luce. Comprende approssimativamente 1300 (forse anche 2000) galassie e forma il cuore del Superammasso Locale, del quale fa parte anche il Gruppo Locale. La massa totale presente nell’ammasso della Vergine entro un raggio di 7 milioni di anni luce è di 1,2×1015 masse solari. Questa massa è stata stimata per mezzo delle misure della velocità con cui le galassie orbitano intorno al centro dell’ammasso. Meno dell’1% di questa massa è visibile in forma luminosa (stelle e mezzo interstellare); il resto è in una forma che non interagisce elettromagneticamente (materia oscura). Molte delle galassie più brillanti, includendo l’ellittica gigante M87, furono scoperte come nebulose verso la fine del Settecento. L’ammasso consiste nell’aggregazione di tre sottoammassi centrati intorno a M49, M86 e M87. La distribuzione delle galassie entro 100 milioni di anni luce da noi (Superammasso Locale) rappresenta la sezione di Universo per la quale è stato possibile stabilire la posizione nello spazio tridimensionale, grazie all’osservazione di stelle Cefeidi. Data la laboriosità del metodo, non è possibile applicarlo a un grande numero di galassie, e soprattutto non alle più lontane, perché nemmeno con il telescopio spaziale Hubble è possibile risolvere in esse le singole stelle.

Eppure nel cielo accessibile con i moderni telescopi si possono osservare milioni di galassie. Se nell’Universo relativamente vicino le galassie sono riunite in gruppi (che comprendono fino a 50 galassie e hanno un diametro fino a 3 milioni di anni luce) e in ammassi (che comprendono centinaia e anche migliaia di galassie) con distanze tipiche di 30 milioni di anni luce, si pone la questione se questo si verifica anche per le galassie più lontane.

La distribuzione a grande scala delle galassie

Negli ultimi cinquant’anni la conoscenza della collocazione delle galassie nel Cosmo ha subito una profonda rivoluzione, analoga a quella che ha avuto luogo all’inizio del Rinascimento con l’introduzione della prospettiva nell’arte pittorica. Si è passati, infatti, da una rappresentazione nella quale tutte le galassie apparivano appiattite sulla sfera celeste (una superficie convenzionale a grandissima distanza dalla Terra) a una vera e propria mappa tridimensionale con la quale si rappresenta precisamente la posizione nello spazio di milioni di galassie. Questo progresso è stato possibile grazie allo sviluppo di apparati di misura innovativi (in grado di misurare velocemente la distribuzione della luce alle diverse lunghezze d’onda – lo spettro – per un grande numero di galassie anche molto lontane), ma anche grazie alla comprensione del fenomeno dell’espansione dell’Universo.

Per alcuni secoli gli astronomi hanno sviluppato telescopi ottici sempre più potenti, con lenti e specchi di diametro sempre maggiore, riuscendo a studiare galassie via via più deboli e, presumibilmente, più lontane. Siamo passati dalle lenti di pochi centimetri di diametro del cannocchiale di Galilei agli specchi primari da più di un metro dei telescopi di Herschel e Parsons fino ai grandi telescopi odierni, con specchi primari fino a 10 m di diametro, con i quali è stato possibile osservare i dettagli più fini di galassie lontanissime. Di pari importanza è risultato lo sviluppo di sensori (rivelatori) di luce più sensibili dell’occhio umano. Oggi i sensori CCD (Charge Coup;led Devices) utilizzati al fuoco dei telescopi permettono di registrare e convertire in informazioni digitali livelli luminosi enormemente più deboli di quello minimo osservabile a occhio nudo. Infatti, i sensori CCD hanno un’efficienza quantica (cioè la percentuale dei fotoni incidenti che producono un segnale rilevabile, quale una coppia elettrone-buca) che supera il 60%, mentre per l’occhio umano è inferiore al 3%; inoltre permettono di accumulare luce per lunghi periodi (anche ore), mentre l’occhio umano registra una nuova immagine ogni decimo di secondo circa. Con questi strumenti è possibile registrare e analizzare quantitativamente tutti i dettagli di un’immagine astronomica, individuando precisamente la direzione di arrivo della luce proveniente da tutti gli astri osservati (cioè assegnando loro due coordinate angolari, ascensione retta e declinazione, che sulla sfera celeste sono analoghe rispettivamente alla longitudine e alla latitudine misurate sul globo terrestre).

Quando si ottiene un’immagine di un’ampia regione di cielo, in questa appaiono sia stelle appartenenti alla nostra galassia sia galassie esterne. Se siamo interessati a studiare la distribuzione delle galassie nello spazio dobbiamo per prima cosa eliminare le stelle dall’immagine. È possibile fare questo basandosi sul fatto che le stelle appaiono puntiformi, mentre le galassie si presentano come oggetti estesi. Compiere tale lavoro a mano è estremamente laborioso. Negli anni tra il 1947 e il 1957 Charles D. Shane e Carl A. Wirtanen, del Lick observatory, in California, fotografarono 3/4 del cielo, suddivisi in 1390 lastre che coprono tutte le declinazioni a nord di −33°. In queste lastre fotografiche essi identificarono circa un milione di galassie. I dati, pubblicati nel 1967, iniziavano a indicare che le galassie non sono disposte a caso nello spazio, ma sono raggruppate in ammassi e grandi strutture filamentari. Più recentemente sono state costruite attrezzature capaci di svolgere automaticamente il titanico lavoro di identificazione delle galassie ed eliminazione delle stelle.

Tra il 1949 e il 1958 il Palomar observatory, anch’esso in California, utilizzò un telescopio Schmidt da 120 cm per osservare l’emisfero nord. Il risultato fu la POSS (Palomar Observatory Sky Survey). Questa copre 31.000 gradi quadrati di cielo, suddivisi in lastre di 6,4×6,4 gradi, in due colori: blu e rosso. Queste lastre fotografiche hanno rappresentato il cielo di riferimento per decenni. Tra il 1991 e il 1995 è stata utilizzata una macchina appositamente costruita, l’APM (Automated Plate Measuring machine) presso l’Institute for astronomy di Cambridge, per digitalizzare queste lastre fotografiche e renderle disponibili pubblicamente per un’analisi quantitativa. Il catalogo di oggetti costruito da questi dati contiene circa 2000 stelle e 2000 galassie per ogni grado quadrato di cielo ad alte latitudini galattiche. Per ogni oggetto sono riportate la posizione (ascensione retta e declinazione), la magnitudine, il colore e i parametri di classificazione morfologici. Selezionando dal catalogo soltanto le galassie è stato possibile ottenere un’immagine di circa il 10% del cielo, con circa 2 milioni di galassie. Questa immagine conferma l’indicazione di Shane e Wirtanen riguardante la tendenza delle galassie a raggrupparsi in grandissime strutture.

Da questa immagine è stata dedotta per la prima volta da Philips J.E. Peebles della Princeton university, anche se in modo molto indiretto, la funzione di correlazione delle galassie, cioè la legge che descrive quanto è probabile, avendo una galassia in un certo punto dello spazio, trovarne un’altra a una certa distanza. Se le galassie fossero distribuite completamente a caso, questa probabilità sarebbe assolutamente indipendente dalla distanza. Invece, i dati dell’immagine implicano che una dipendenza dalla distanza ci sia. In effetti, ci si aspetta proprio questo a causa della presenza di due fenomeni contrastanti nell’Universo: la gravità, che tende ad aggregare le strutture, e l’espansione dell’Universo, che rallenta questo fenomeno. A seconda delle caratteristiche dei due fenomeni, e in generale del processo di formazione delle strutture cosmiche, ci si aspettano diverse forme della funzione di correlazione delle galassie. Misurandola accuratamente si potrebbero stabilire i dettagli di questi fenomeni così importanti per la cosmologia. Tuttavia, partendo da un’immagine bidimensionale, nella quale le distanze apparenti tra le galassie sono solo le proiezioni delle reali distanze nello spazio, il risultato è molto incerto; ciò che serve veramente è una determinazione della posizione reale nello spazio delle galassie. Per individuare completamente la posizione nello spazio di un astro se ne deve anche misurare la distanza, operazione impossibile da eseguire per mezzo di sole immagini, anche dettagliatissime, del cielo: astri che si trovano allineati sulla stessa direzione di osservazione, pur essendo posti a distanze diverse da noi, si presentano sovrapposti nell’immagine del cielo. Rimane allora il dubbio che i raggruppamenti di galassie visibili nelle immagini del cielo siano in realtà effetti di sovrapposizione prospettica di gruppi di galassie a distanze diverse. Nemmeno la loro luminosità apparente può aiutare a determinarne la distanza: gli astri possono apparire deboli perché sono lontani, ma anche perché sono intrinsecamente poco luminosi. In assenza di altre informazioni non possiamo decidere tra le due possibilità.

Il redshift cosmologico

Ciò che ha permesso di stabilire le distanze di milioni di galassie e di realizzare mappe della struttura tridimensionale dell’Universo a grandi scale è stata la misura degli spettri delle galassie. Lo spettro è la quantità che specifica quanta della luce totale proveniente dalla galassia in esame è dovuta a ciascuna delle lunghezze d’onda componenti. La spettroscopia è in astrofisica un metodo potentissimo di indagine, perché da essa è possibile risalire alla composizione chimica, alla temperatura, alla densità e alla velocità della sorgente sotto studio. Atomi di diversi elementi interagiscono con la luce solo in un insieme discreto di lunghezze d’onda ben precise. È stato così possibile creare alcuni cataloghi spettroscopici dettagliatissimi che elencano tutte le lunghezze d’onda caratteristiche (detti anche sistemi di righe spettrali) di ciascun elemento o composto chimico.

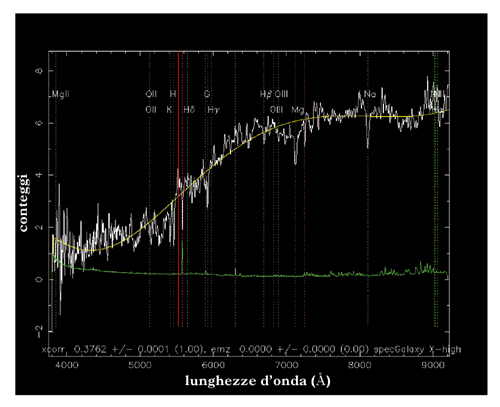

Quando si osservano gli spettri delle stelle, oltre all’emissione continua (a tutte le lunghezze d’onda) di tipo termico, vi si riconoscono i sistemi di righe spettrali di assorbimento caratteristici di diversi elementi: l’idrogeno, l’elio, il carbonio, l’ossigeno e molti altri, che devono essere gli elementi presenti negli strati più superficiali delle stelle. Lo spettro di emissione di una galassia, che risulta dalla sovrapposizione degli spettri di emissione di miliardi di stelle, mostra anch’esso sistemi di righe spettrali. L’idrogeno, l’elemento più semplice e più abbondante nell’Universo, è caratterizzato da diverse serie di righe; in particolare, la serie di Balmer è una sequenza di righe di cui ben quattro hanno lunghezze d’onda nel visibile: la Hα a 656 nm, la Hβ a 486 nm, la Hγ a 434 nm, la Hδ a 410 nm. Essendo l’idrogeno l’elemento più presente nelle stelle delle galassie, e le righe di Balmer prodotte dall’idrogeno ben evidenti nelle stelle più abbondanti, questa sequenza di righe è pienamente identificabile nella maggior parte degli spettri delle galassie. Altre righe importanti nel visibile sono quelle del carbonio, dell’ossigeno, del sodio, del magnesio e di altri elementi nei loro diversi stati di ionizzazione. Quando Hubble in California e Carl Wirtz in Austria negli anni Venti del 20° sec. iniziarono a misurare gli spettri di galassie lontane, scoprirono un effetto peculiare: per tutte le galassie lontane risultano visibili sistemi di righe che non corrispondono agli elementi noti. Però si possono far combaciare con gli spettri di laboratorio moltiplicando tutte le lunghezze d’onda per uno stesso fattore maggiore dell’unità, e unico per la stessa galassia. Si deve, cioè, assumere che tutte le lunghezze d’onda prodotte da una galassia si siano allungate dello stesso fattore, spostandosi verso l’estremo rosso dello spettro. Tale fenomeno, chiamato redshift (spostamento verso il rosso) cosmologico, era tanto più importante quanto più le galassie apparivano deboli e quindi, presumibilmente, lontane. Oggi sappiamo che questo fenomeno è dovuto all’espansione dell’Universo che allunga lentamente e progressivamente tutte le distanze cosmologiche, e anche le lunghezze d’onda della luce. Più distante è una galassia, più tempo è necessario perché la sua luce arrivi fino a noi, e più l’Universo si espande dall’istante dell’emissione a quello della ricezione della luce: conseguentemente le lunghezze d’onda della luce sono maggiormente allungate. Il fenomeno del redshift cosmologico è stato verificato con molti metodi indipendenti ed è sintetizzato in una legge generale, la legge di Hubble. Questa si esprime matematicamente con la relazione D=cz/H0, dove D è la distanza della galassia sotto osservazione, c è la velocità della luce, z=(λoss−λlab)/λlab è il redshift, cioè l’allungamento percentuale della lunghezza d’onda osservata rispetto alla lunghezza d’onda di laboratorio, H0 è una costante, detta costante di Hubble, il cui valore è pari a circa 70 km/s/Mpc, ovvero circa 21 km/s per ogni milione di anni luce di distanza. Questa legge vale per redshifts z molto minori dell’unità. Tuttavia, si osservano spostamenti verso il rosso anche maggiori dell’unità: questo significa che, dal momento dell’emissione a quello della ricezione, la lunghezza d’onda è più che raddoppiata (perché sono più che raddoppiate tutte le distanze nell’Universo). In tal caso la legge di Hubble viene modificata e ha un’espressione complessa nella quale compaiono i parametri cosmologici che determinano l’espansione dell’Universo. In ogni caso esiste una relazione univoca tra redshift e distanza delle galassie. Il redshift delle galassie è relativamente facile da valutare, una volta misurato lo spettro. Si identificano le righe più prominenti e si moltiplicano le loro lunghezze d’onda per diversi fattori, finché non si trova il fattore A che le fa coincidere tutte con le lunghezze d’onda di elementi noti. Dalla definizione di redshift si ha che z=(λoss−λlab)/λlab=λoss/λlab−1=A−1. Nella figura 2 si mostra lo spettro di una galassia rossa particolarmente brillante. In questo caso il fattore A che permette di far combaciare tutte le righe osservate con quelle di laboratorio è 1,3762: tutte le lunghezze d’onda delle righe sono sistematicamente allungate del 37,62%, e il redshift è quindi 0,3762.

Essendo il redshift riconducibile a una misura di lunghezze d’onda, e quindi dipendente solo da standard di laboratorio, risulta un estimatore della distanza molto più preciso di quelli visti finora. Se la legge di Hubble è vera, allora conoscendo il valore della costante di Hubble, possiamo stimare le distanze di galassie lontanissime semplicemente misurandone lo spettro. Sulla misura della costante di Hubble sono state spese energie ingenti da parte di centinaia di astrofisici. Alcuni programmi chiave del telescopio spaziale Hubble riguardavano proprio la determinazione di H0 con diversi metodi indipendenti. Oggi sappiamo che il valore di 21 km/s per ogni milione di anni luce di distanza ha un errore inferiore al 10%: basandoci sulla legge di Hubble possiamo ricavare misure di distanze con buona precisione anche per galassie lontanissime.

Tuttavia, misurare lo spettro di una galassia lontana richiede molto più tempo che realizzarne un’immagine. Mentre per quest’ultima di solito si selezionano fotoni in tutta una larga banda di lunghezze d’onda (per es., nel visibile da circa 500 a circa 600 nm), per realizzare uno spettro bisogna accumulare un grande numero di fotoni a ciascuna delle lunghezze d’onda. Si deve quindi sicuramente utilizzare un telescopio di grande diametro, ma anche puntare la sorgente per un tempo piuttosto lungo. Recentemente sono stati costruiti strumenti capaci di misurare, in una singola esposizione a largo campo, alcune centinaia di spettri di galassie presenti nel campo. Si tratta degli spettrometri multifibra che, montati al fuoco di telescopi dedicati, hanno permesso di misurare gli spettri e i redshifts di milioni di galassie lontane. I due progetti più importanti di questo tipo sono la Two-degree field galaxy redshift survey (2dFGRS), completato nel 2003, e la Sloan digital sky survey (SDSS), che ha completato la sua prima fase nel 2005. Il primo progetto utilizzava l’Anglo-Australian telescope con uno specchio primario da 4 m, il secondo un telescopio da 2,5 m.

Lo spettrometro multifibra è costituito da un fascio di fibre ottiche (400 fibre nel caso della 2dFGRS e 600 nel caso della SDSS) per le quali un’estremità può essere posizionata con massima precisione, utilizzando una procedura automatica, in un punto qualsiasi del grande piano focale del telescopio. Si fa una prima breve esposizione realizzando l’immagine della zona di cielo di interesse, che è abbastanza ampia (1,5 o 2 gradi di lato); in questa zona si individuano le galassie delle quali si vuole misurare lo spettro. Si procede, quindi, a collocare le fibre nelle posizioni del piano focale dove si formeranno le immagini delle galassie da misurare. L’altra estremità delle fibre arriva a uno spettrometro a immagini che consente di misurare simultaneamente tutti gli spettri delle galassie selezionate. Con un’unica esposizione si possono misurare i redshifts di centinaia di galassie. Nel caso di 2dFGRS, durante l’esposizione il meccanismo robotizzato posiziona le fibre per quella successiva, riducendo praticamente a zero i tempi morti durante le notti di osservazione. In questo modo 2dFGRS ha prodotto un catalogo di posizioni e redshifts di 221.414 galassie, la maggior parte delle quali ha redshifts tra 0,4 e 2,2; ciò corrisponde a distanze massime delle galassie osservate dell’ordine di 2 miliardi di anni luce. La survey ha coperto due volumi a forma di settore circolare, con vertice sulla nostra posizione e apertura di circa 70° (in ascensione retta) per 12° (in declinazione) nell’emisfero sud. La SDSS ha osservato immagini che coprono più di 8000 gradi quadrati nell’emisfero nord, in cinque bande di lunghezze d’onda. In queste immagini sono stati rivelati più di 200 milioni di oggetti celesti; per circa un milione di questi sono stati misurati gli spettri, e in particolare sono stati ottenuti gli spettri di più di 675.000 galassie.

Le due surveys hanno confermato senza ombra di dubbio che le galassie sono aggregate in strutture gerarchiche (gli ammassi di galassie) che si formano all’intersezione di più filamenti o piani di galassie. Queste strutture sono separate tra loro da grandi regioni in cui la densità di galassie è molto bassa, i cosiddetti vuoti cosmici (cosmic voids). Sono altresì evidenti strutture ancora più grandi: non solo superammassi di galassie, ma anche grandi muraglie di galassie (la prima, lunga almeno 300 milioni di anni luce, era stata già scoperta nella survey di redshift del Center for astrophysics negli anni Ottanta; la seconda, evidente nei dati della SDSS, è lunga più di un miliardo di anni luce). A scale ancora maggiori sembra avvenire una transizione all’omogeneità, in accordo con quanto suggerito dalla straordinaria isotropia della radiazione cosmica a microonde. L’osservazione diretta della distribuzione delle galassie a redshifts maggiori di 0,3 (che costituisce approssimativamente il limite della SDSS e della 2dFGRS) verrà svolta in futuro grazie all’uso di spettrometri multifibra montati al fuoco di grandi telescopi, con specchio primario della classe 8-10 m.

La materia oscura

Quella delineata finora è la distribuzione della materia luminosa. Tuttavia, le misure di curve di rotazione delle galassie e di dispersione di velocità delle galassie negli ammassi mostrano che la maggior parte della massa presente nell’Universo è sotto forma di materia oscura, cioè un’ipotetica forma di materia che non interagisce con le onde elettromagnetiche. Probabilmente la distribuzione della materia luminosa (galassie, ammassi, superammassi e filamenti) si forma perché la materia normale viene attirata da preesistenti addensamenti di materia oscura. Infatti, non interagendo quest’ultima elettromagneticamente, ha potuto addensarsi durante la fase iniziale calda e densa dell’Universo, quando l’addensamento della materia normale era impedito dalla fortissima pressione della radiazione (redshifts maggiori di 1000).

Lo studio della distribuzione della materia oscura nell’Universo è molto più recente (e anche molto più difficile) di quello della materia luminosa. Si basa principalmente sull’effetto di deflessione che le masse concentrate – di qualunque natura siano – esercitano sulla propagazione dei raggi di luce. Le immagini provenienti dalle galassie più distanti vengono leggermente deformate se i raggi di luce da esse prodotti attraversano una distribuzione disomogenea di materia oscura: gli addensamenti agiscono come deboli lenti gravitazionali (weak lensing) e l’ellitticità della forma di queste galassie viene modificata. Se esistono grandi addensamenti di materia oscura, questi produrranno una variazione di ellitticità coerente su un grande numero di galassie retrostanti. Identificando questi fenomeni di weak lensing coerente, gli astronomi riescono a investigare la distribuzione della materia oscura, che sembra essere di tipo ‘freddo’, cioè costituita da particelle con energia cinetica K molto inferiore a quella corrispondente alla loro massa a riposo (K≪mc2). Solo in questo caso, infatti, si possono formare le grandi strutture di materia oscura necessarie per spiegare le osservazioni di weak lensing. Il fatto che la materia oscura sia di tipo freddo è anche consistente con le misure di anisotropia della radiazione cosmica a microonde.

Come si forma la struttura a grande scala dell’Universo

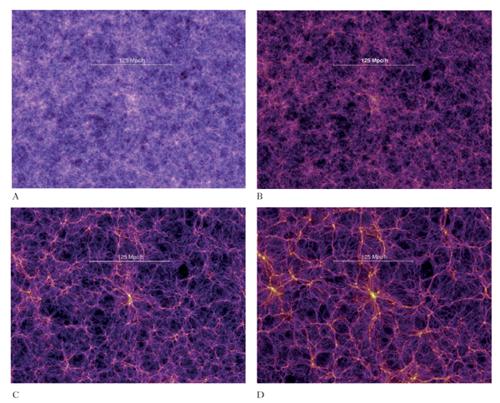

Si pensa che le galassie e gli ammassi di galassie si siano formati grazie all’azione aggregatrice della gravitazione. Le strutture presenti nell’Universo odierno si sarebbero formate a partire da deboli fluttuazioni presenti nell’Universo primordiale, leggere deviazioni dalla perfetta omogeneità che si possono ancora osservare come flebili anisotropie del fondo cosmico a microonde. Queste confermano che le fluttuazioni primordiali di densità fossero di tipo gaussiano, e invarianti di scala, come previsto dal modello dell’inflazione cosmica. Secondo tale modello le fluttuazioni di densità primordiali sarebbero il risultato dell’espansione esponenziale delle fluttuazioni quantistiche che erano presenti nell’Universo prima della fase inflazionaria. La crescita iniziale di queste fluttuazioni sotto l’azione della gravità può essere calcolata analiticamente, ma quando si arriva alla fase in cui il contrasto di densità (sovradensità percentuale rispetto alla densità circostante) delle strutture diventa maggiore dell’unità, il fenomeno deve essere studiato numericamente. La forma dominante di densità di massa è la materia oscura che, interagendo solo gravitazionalmente, può essere simulata come un insieme di punti massa non collisionali. Nel 2005 la Millennium simulation ha permesso di riprodurre con grandissimo dettaglio l’evoluzione, sotto l’azione della gravità, delle piccole fluttuazioni iniziali in strutture che vanno dalle galassie agli ammassi e ai superammassi. Per ottenere una struttura finale dell’Universo simile a quella determinata dalle surveys di redshift è stato effettivamente necessario assumere che la maggior parte della massa fosse di tipo oscuro e anche che, come indicato dalla debolezza delle supernovae ad alto redshift, l’espansione dell’Universo abbia iniziato ad accelerare alcuni miliardi di anni fa, sotto l’azione di una componente di massa-energia a pressione negativa, detta energia oscura. Alcune fasi dell’evoluzione delle fluttuazioni di densità sono visibili nella sequenza di figure tratte dalla Millennium simulation, dove h=H0/100 (fig. 3). Nella sequenza di figure le zone luminose rappresentano la densità di materia. Partendo da una struttura molto omogenea (fig. 3A, 210 milioni di anni dopo il Big Bang, redshift z=18,3), i punti massa sotto l’azione della gravità si aggregano sempre di più, fino ad arrivare alla situazione attuale nella figura 3D (14 miliardi di anni dopo il Big Bang, z=0), dove sono evidenti gli ammassi, i filamenti e i grandi vuoti che li separano. Le figure 3B e 3C corrispondono rispettivamente a z=5,7 (1 miliardo di anni dopo il Big Bang) e z=1,4 (4,7 miliardi di anni). Per realizzare questa simulazione si è seguita l’evoluzione di più di 10 miliardi di punti massa, disposti in un cubo di 2 miliardi di anni luce di lato.

Lo studio della struttura a grande scala dell’Universo e della sua evoluzione ha, quindi, confermato la necessità di materia oscura ed energia oscura nell’Universo, due componenti richieste anche per l’interpretazione delle misure di anisotropia del fondo cosmico a microonde e da altre osservazioni cosmologiche. Si sta quindi raggiungendo una notevole autoconsistenza del modello cosmologico corrente. Diventa per questo ancora più importante il lavoro in corso da parte dei fisici delle particelle elementari, che tentano di capire la natura fisica delle nuove particelle o campi che devono costituire queste due misteriose componenti dell’Universo.

Bibliografia

T. Padmanabhan, Structure formation in the Universe, Cambridge 1993.

F. Lucchin, Introduzione alla cosmologia, Bologna 1998.

R. Panek, Seeing and believing, London 2000 (trad. it. Vedere per credere, Torino 2000).

J. Rich, Fundamentals of cosmology, Berlin-New York 2001.

I. Mazzitelli,Tutti gli universi possibili e altri ancora, Napoli 2002.

S. Dodelson, Modern cosmology, Amsterdam 2003.

S. Bonometto, Cosmologia & cosmologie, Bologna 2008.

P. de Bernardis, Osservare l’Universo, Bologna 2010.