Il Medio Oriente e i nuovi equilibri geopolitici

di Renzo Guolo

L’accordo sul nucleare iraniano, l’intesa sulle armi chimiche della Siria e la relativa stabilizzazione del potere di Bashar al-Assad, e infine la crisi dell’islam politico in Egitto segnano profondamente il Medio Oriente.

Il ritorno dell’Iran

L’accordo tra l’Iran e il ‘G5+1’ ha conseguenze evidenti: se divenisse definitivo, Teheran parteciperebbe al processo di ridefinizione degli assetti geopolitici dell’intera area. Difficile, a quel punto, escludere l’Iran dalla discussione sugli altri dossier aperti, dalla crisi siriana all’Iraq sino al Golfo. Per questo i paesi della regione che hanno impostato la loro dottrina di sicurezza e la loro politica estera sul ‘nemico Iran’ si mostrano ostili nei confronti dell’intesa e assai critici verso il governo Usa che l’ha sostenuta.

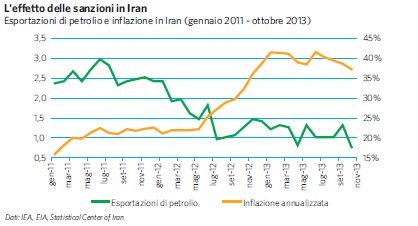

La pragmatica scelta della Repubblica Islamica segna, sia pure non senza aspetti contradditori, la vittoria della linea di lunga data dell’ex presidente ‛Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Linea articolata sull’archiviazione, da parte americana, delle ipotesi di regime change e sul conseguente riconoscimento dell’influenza politica e economica iraniana nella regione. In cambio Teheran offre la rinuncia al nucleare militare, la normalizzazione delle relazioni internazionali, la partecipazione alla stabilizzazione di alcune aree calde. Una scelta resa possibile dal trionfo elettorale di Hassan Rouhani e, sul terreno della competizione tra fazioni di sistema, dall’abbandono da parte della guida suprema Ali Khamenei dell’alleanza ‘contronatura’ con Mahmud Ahmadinejad. Quest’ultimo non era solamente fautore di una politica estera che ha accentuato l’isolamento internazionale dell’Iran, ma anche sostenitore di un massiccio ricambio delle classi dirigenti destinato, nelle intenzioni, a ridimensionare il potere dei religiosi a favore delle componenti rivoluzionarie senza turbante. Un ‘khomeinismo senza clero’, declinato in chiave neopopulista, che metteva oggettivamente a rischio la continuità del ‘sistema’, incentrata sul dominio dei religiosi. La ‘mossa del cavallo’ di Khamenei, che nel 2009 aveva avallato in funzione antiriformista il colpo di stato nelle urne che ha segnato l’avvio del secondo mandato presidenziale di Ahmadinejad, ha messo fine all’alleanza dei conservatori religiosi con la destra radicale. Le difficoltà economiche causate dalle sanzioni internazionali si erano fatte troppo acute perché potesse ignorarle la guida suprema, perno dei complessi assetti politici e istituzionali della Repubblica Islamica, che resta un’oligarchia di fazioni in competizione tra loro. Se alla crisi di legittimità generata dal ‘golpe nelle urne’ si fosse sommata anche quella provocata dalla crisi economica, i rischi per la stabilità del regime sarebbero aumentati. Da qui la scelta di sparigliare i giochi fatta da Khamenei, che in tal modo ha mantenuto saldamente anche la propria centralità politica.

L’accordo sul nucleare può essere il primo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra Iran e Stati Uniti. Ciò che muta non è soltanto il rapporto tra Teheran e Washington, ma anche quello tra gli Usa e le leadership arabe, sin qui fondato sul petrolio, sulla stabilità interna, più di recente sulla partecipazione alla guerra al terrore e, appunto, sul contenimento dell’Iran. Non è casuale che tra i paesi che hanno accolto con disappunto l’accordo, oltre a Israele che percepisce l’Iran come minaccia strategica, ci sia l’Arabia Saudita.

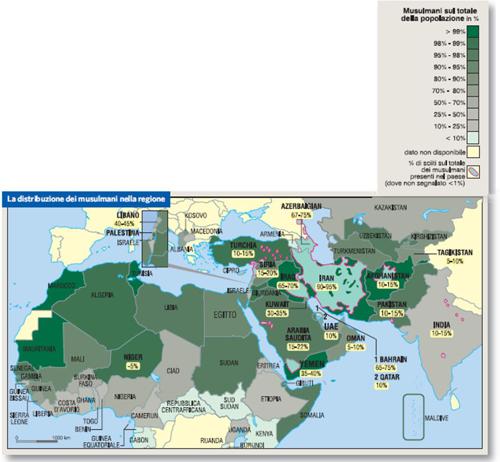

Iran e Arabia Saudita sono sin dal 1979 su versanti opposti. Una competizione tanto più aspra poiché sovrappone a quella per il ruolo di potenza regionale egemone quella tra stati che si sono autoproclamati difensori dell’autentico islam e del principio identitario su base confessionale: i sauditi protettori dei sunniti, l’Iran degli sciiti. Queste molteplici fratture, politiche e religiose, hanno prodotto aspre tensioni tra i due paesi. Nel contenimento della Repubblica Islamica, l’Arabia Saudita ha svolto un’importante ruolo nella strategia Usa nella regione. L’accordo tra Teheran e Washington rischia di incrinare quel ruolo, mentre il conflitto per procura saudita-iraniano, che vede protagonisti gli alleati locali delle due potenze religiose in Libano, Siria e Iraq, resta molto intenso.

L’effetto siriano

Il riconoscimento del ruolo iraniano si riflette anche nelle vicende siriane. L’intervento di Hezbollah, il Partito di Dio libanese, a fianco del regime di Assad, avvenuto con il pieno sostegno politico e militare di Teheran, si è rivelato decisivo per mutare i rapporti di forza sul terreno a favore del regime, che appare più saldo. L’opposizione anti-Assad è politicamente divisa e il rafforzamento militare delle sue componenti islamiste radicali e filoqaidiste, come il Fronte al-Nusra o lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante, hanno consigliato all’amministrazione Obama prudenza nel sostenerla. Il timore della Casa Bianca è che il dopo Assad possa rivelarsi assai più problematico per gli interessi strategici statunitensi nell’area.

L’intervento militare, che sembrava imminente dopo la denuncia dell’uso di armi chimiche da parte del regime di Assad e la posizione di Obama sulla ‘linea rossa’, è stato scongiurato dall’intesa internazionale, raggiunta con la mediazione russa. L’accordo sulla distruzione dell’arsenale chimico è stato osteggiato dall’opposizione siriana e dai paesi sunniti schierati contro Assad, che in esso hanno visto la rinuncia a qualsiasi intervento esterno capace di determinarne la caduta. Del resto, la natura del conflitto, insieme politico, etnico e confessionale, e gli scenari che si intravedono alle sue spalle hanno indotto Washington a mutare priorità. Gli Usa paiono ora privilegiare un’alleanza di fatto tra diversi attori regionali, Iran compreso, che abbia come obiettivo impedire che il conflitto siriano diventi una guerra estesa, capace di mettere in discussione i confini. Una situazione del genere provocherebbe un effetto domino incontrollabile. Per Washington i nemici principali sono il vuoto geopolitico e al-Qaida, più che Assad. Lo smembramento dei contenitori nazionali siriano e iracheno, sulle cui ceneri dovrebbe sorgere, mediante l’unificazione delle province sunnite dei due paesi, uno stato islamico, costituisce per gli statunitensi un potente dissuasore nell’accelerare la fine del regime. La cantonalizzazione etnoreligiosa che ne deriverebbe sarebbe gravida di problemi.

Libano e Iraq: retrovie della guerra e teatri di scontro tra potenze straniere

Due sono i paesi dell’area che risentono maggiormente del conflitto siriano: Libano e Iraq. Il Libano è diventato la retrovia del conflitto. Gli stretti rapporti di Hezbollah, il partito leader nella comunità sciita, con l’Iran e la Siria da un lato, e quelli della comunità sunnita libanese con l’Arabia Saudita e i paesi del Golfo, dall’altro, non potevano che riverberarsi sul paese dei cedri. La decisione di Hezbollah di intervenire accanto ad Assad, ufficialmente per liberare il confine siro-libanese controllato dagli insorti siriani, ha aggravato la situazione. Per la prima volta Hezbollah ha rivolto le armi contro altri arabi e non contro Israele, un precedente che radicalizza l’ostilità nei suoi confronti in ambito sunnita. L’attentato suicida contro l’ambasciata iraniana a Beirut, rivendicato da un gruppo jihadista sunnita legato ad al-Qaida come reazione all’intervento di Hezbollah e dell’Iran a fianco di Bashar al-Assad, e quello contro l’ex ministro sunnita Mohammed Shatah (ostile all’intervento del Partito di Dio in Siria, e legato all’ex premier del movimento Mustaqbal Saad Hariri e ai sauditi), che lo stesso Hariri ha attribuito a Hezbollah e ai loro alleati, sono gli ennesimi episodi di questa strategia della tensione in salsa libanese che ha come innesco la crisi siriana.

Sullo sfondo il consueto scontro, per interposti attori, tra sauditi e iraniani e loro alleati locali. Mustaqbal ha chiesto il ritiro di Hezbollah dalla Siria, in quanto il suo coinvolgimento oltreconfine sarebbe foriero di gravi ripercussioni per la sicurezza e l’economia libanese. A sua volta, Hezbollah ha accusato quel movimento e il regno saudita di agire per indebolirne la forza. Per Nasrallah, leader del Partito di Dio, l’intervento in Siria è ‘doveroso’, in quanto ha evitato al Libano di diventare ‘un secondo Iraq’.

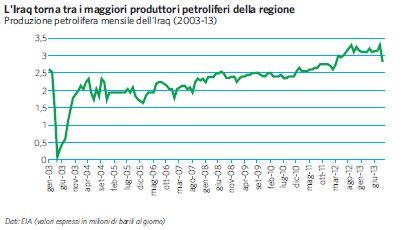

La competizione per il ruolo di potenza regionale dominante tra Arabia Saudita e Iran è evidente anche in Iraq. Entrambi i paesi hanno interesse a esercitare un’influenza sul grande e fragile vicino, diviso da linee di faglia confessionali (sunniti/sciiti/cristiani), etniche (arabi/curdi) e claniche, preoccupati che possa diventare troppo forte e, soprattutto, che venga controllato dalla potenza rivale. Nel 2013 l’Iraq, dominato dagli sciiti e legato all’Iran, è tornato ad essere tra i maggiori produttori petroliferi dell’Opec. Anche per controbilanciare questa special partnership, Riyadh si è lanciata nella ‘campagna di Siria’, appoggiando le forze ostili al regime.

Finora il governo iracheno di Nouri al-Maliki ha tentato di mantenere un profilo neutrale rispetto alle diverse crisi mediorientali, coltivando buoni rapporti con Teheran, ma anche con la Casa Bianca, e tentando di preservare relazioni positive con le monarchie sunnite del Golfo. Ma mantenere alleanze strategiche apparentemente inconciliabili, come sin qui quelle con Iran e Stati Uniti, ai quali Baghdad ha chiesto anche un maggiore coinvolgimento in funzione di stabilizzazione interna per mettere fine alla presenza qaidista, non si è rivelato facile. La crisi siriana, che vede il governo di Baghdad e quello di Riyadh schierati su linee contrapposte, allontana il riavvicinamento fra i due paesi, mettendo in discussione il formale non allineamento della politica irachena.

L’Arabia Saudita, contenimento antiraniano e competizione infra-sunnita

Il nuovo assetto mediorientale pone all’Arabia Saudita una serie di sfide inedite. L’affievolirsi della percezione della ‘minaccia Iran’ costituisce un serio problema per Riyadh, che proprio sulla securitizzazione dell’area in funzione antiraniana ha costruito la sua dottrina strategica. L’Arabia Saudita ha esasperato la dicotomia sciismo-sunnismo mediante l’equazione ‘sciismo uguale Iran’, anche nel tentativo di rivitalizzare l’alleanza con gli Stati Uniti, ormai riluttanti a una presenza impegnativa nel Golfo. In un simile quadro, il settarismo rischia di non essere più il possibile volano di una mobilitazione antagonista.

Anche l’altro fronte su cui i sauditi hanno politicamente investito dopo aver perso influenza sull’Iraq filosciita, quello siriano, appare problematico. Influenzare il futuro governo di Damasco significa condizionare anche la scena politica libanese, contrastando l’influenza iraniana in riva al Mediterraneo. Ma la stabilizzazione di Assad ha messo in crisi questa strategia. Si materializza, così, lo scenario più esorcizzato da Riyadh: il regime alawita ancora al potere, militarmente sostenuto da Iran e Hezbollah, con parte del territorio popolato da sunniti, che si estende dalla Siria orientale alla provincia irachena di al-Anbar, dominato dai jihadisti e con una forte penetrazione qaidista. Si crea così un’area sotto controllo di milizie finanziate ed equipaggiate proprio dai paesi del Golfo. È una prospettiva destinata, oltretutto, a generare una nuova crisi di sfiducia con gli Stati Uniti, ancora assai diffidenti, dopo l’11 settembre, nei confronti dei sauditi e la loro strategia del ‘jihad da esportazione’.

Le scelte saudite hanno avuto conseguenze anche nel campo sunnita, in particolare nei rapporti con la Turchia. In Siria i turchi hanno sostenuto le forze dell’Esercito siriano libero e i Fratelli musulmani. Riyadh ha invece appoggiato le forze salafite e ha operato per ridimensionare il peso della componente politica legata ai Fratelli musulmani, ritenuti pericolosi poiché fautori di principi che minerebbero la legittimità religiosa e politica della casa reale. Ma i rapporti con la Turchia hanno risentito anche delle vicende egiziane. Contrariamente ai sauditi, il governo di Recep Tayyip Erdoǧan, leader del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp), ha ritenuto quello egiziano un vero golpe.

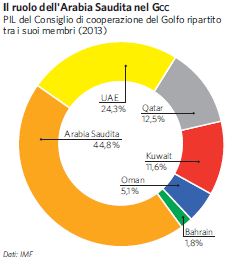

Emerge, però, almeno per quanto attiene le crisi regionali, anche una competizione infra-sunnita che riguarda i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC). Arabia Saudita e Qatar hanno adottato opzioni diverse nel caso di Siria e Egitto. Mediante la loro ‘protezione fuori area’ i qatariani hanno cercato di aumentare il loro peso nella regione, sin lì manifestatosi mediante il soft power mediatico di Al Jazeera. Nella crisi siriana Arabia Saudita, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti hanno alimentato sin dall’inizio la polemica antiraniana e spinto per un intervento militare contro il regime alawita. Il Qatar ha invece evitato proclami diretti contro Teheran, anche se i rapporti fra i due vicini sono peggiorati quando l’emirato si è allineato a Riyadh e a Washington sulla questione nucleare e ha scelto di finanziare l’opposizione sunnita in Siria.

Anche nel caso egiziano, Riyadh e Doha hanno operato scelte diverse. I sauditi hanno finanziato le formazioni salafite, vicine al wahhabismo, che hanno accettato di partecipare al gioco politico, come il Partito al-Nour, mentre i qatariani hanno sostenuto il Partito libertà e giustizia, espressione della Fratellanza. I primi hanno appoggiato le forze che hanno deposto Mohammed Mursi, i secondi hanno difeso il presidente. I sauditi sperano che la deludente prova di governo offerta dalla Fratellanza possa favorire i gruppi salafiti loro più vicini. Complice una difficile crisi economico-sociale, e la polarizzazione del quadro politico interno, parte del voto indirizzatosi in precedenza verso la Fratellanza potrebbe volgersi verso il bacino contiguo. Nel frattempo il governo saudita ha promesso ingenti aiuti economici a quello del Cairo, nel tentativo di allargare la propria sfera d’influenza sulla sponda orientale del Mediterraneo.

Tale differenziazione è stata meno marcata nell’area di tradizionale ambito del Consiglio di cooperazione del Golfo, che i sauditi hanno concepito come uno strumento di gestione della sicurezza della regione in funzione antiraniana. Il fantasma alide, ossia lo spettro sciita, è un’ossessione per l’Arabia Saudita, geograficamente circondata da minoranze sciite che Riyadh teme possano essere fomentate da Teheran.

Di fronte alla sollevazione in Bahrain, alla rivolta anti-regime in Yemen, alle proteste in Oman, il Gcc si è allineato sulle posizioni saudite. Per questo ha appoggiato la repressione in Bahrain e quella dell’insorgenza degli Houti, sciiti zaiditi, nelle provincie settentrionali dello Yemen. In particolare, in Yemen le forze di sicurezza saudite collaborano con l’esercito di Sana’a. Agitando lo spettro iraniano, Riyadh è riuscita a contenere e, insieme, a delegittimare le proteste sciite nella Penisola Arabica, rimandando o diluendo le riforme invocate dalle opposizioni, ritenute pericolose per i regimi dell’area. La repressione ha investito anche le minoranze sciite in Arabia Saudita. La retorica settaria è servita a legittimare la tesi del complotto esterno, anche se gli sciiti sauditi, così come quelli del Bahrain, guardano più alla tradizione dello sciismo iracheno e alla predicazione quietista dell’ayatollah Ali al-Sistani che alla neotradizione del clero rivoluzionario iraniano. E questo con poche eccezioni, come gruppi ristretti quali Hezbollah al-Hejaz, confluito nel filokhomeinista Khat al-Imam.

, , ,

Turchia: crisi del neottomanesimo?

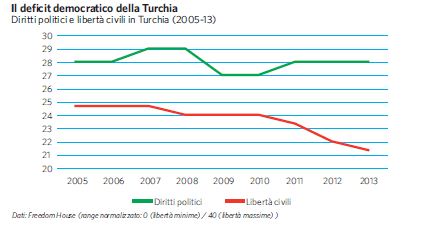

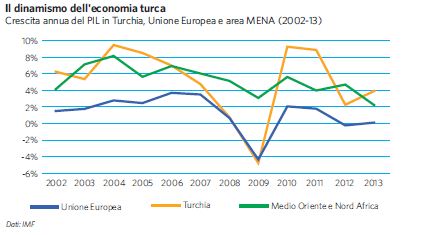

La Turchia di Recep Tayyip Erdoğan è apparsa a lungo come il paese che poteva conciliare modernità e religione, valori conservatori e liberali, principi democratici e mercato. È stata un naturale punto di riferimento per quanti, nell’universo della Mezzaluna, cercavano di superare la polarizzazione tra militari e fondamentalismo. L’evolversi delle dinamiche regionali e i deficit democratici interni hanno, però, infranto l’immagine della Turchia felix, senza problemi domestici e decisa a marciare sulla linea ‘zero problemi con i vicini’.

La svolta neottomana di Erdoğan – con il ritrovato interesse turco per il Medio Oriente, la solidarietà con Hamas e le tensioni con Israele, il protagonismo nelle vicende siriane – si è rivelata più problematica di quanto si prevedesse. Il coinvolgimento nella crisi siriana, con il sostegno ai Fratelli musulmani locali e alle forze dell’Esercito siriano libero, ha avuto come effetto immediato la trasformazione della Turchia nella base dell’opposizione ad Assad. E ha anche riversato in territorio turco oltre 500.000 rifugiati, imponendo al governo di Ankara di investire nel 2013 più di un miliardo di dollari in sostegno umanitario. Le ambizioni regionali della Turchia hanno dovuto, dunque, fare i conti con il nocciolo duro dei complessi equilibri della regione.

La capacità turca di legittimare il suo nuovo ruolo di potenza regionale dipende molto dalle vicende di politica interna. Lo sviluppo economico, da solo, non è più sufficiente. Ankara ha dovuto agire per evitare l’apertura di un fronte interno e prevenire un possibile irredentismo pancurdo nella regione. Per la prima volta, il governo turco ha riconosciuto pubblicamente le identità plurali del paese, sottolineando come la questione curda possa essere risolta, nel rispetto del principio dell’unità dello stato e della nazione, mediante un processo inclusivo. Un compromesso, quello tra il governo turco e il Pkk, siglato anche dal suo leader Adbullah Öcalan, che ha invitato i suoi seguaci a deporre le armi. Per la ‘questione curda’ Ankara ha potuto contare su Massoud Barzani, leader del Kurdistan iracheno, pedina essenziale per evitare la saldatura di un’eventuale asse ostile tra il Pkk e i curdi-siriani del Pyd (Partito dell’unione democratica del Kurdistan).

Ma il quadro interno è stato condizionato anche dalle proteste antigovernative di massa a Gezi Park e in molte parti del paese, che hanno portato alla luce il rifiuto di una gestione eccessivamente autoritaria degli affari pubblici. Le grandi manifestazioni di piazza del 2013 hanno rivelato insofferenza per uno stile di governo che pare aver scambiato il mandato popolare con una concezione proprietaria dello stato. Le stesse proteste contro l’islamizzazione strisciante della società avevano come volano più tale dimensione che il reale timore di un’autoritaria ‘svolta islamica’, capace di mettere in discussione stili di vita storicamente acquisiti e difficilmente sradicabili in una logica di globalizzazione culturale e di economia aperta. L’azione governativa sui costumi si è incentrata sull’abrogazione di norme che vietavano ai musulmani di esibire i loro simboli religiosi nello spazio pubblico, come è avvenuto nel caso dell’eliminazione del divieto di indossare il türban. Si tratta di una questione dalla forte carica simbolica perché tocca il delicato tasto della laicità della repubblica.

L’Akp e Erdoğan hanno perso consenso anche per effetto degli scandali che hanno coinvolto importanti esponenti del governo, costringendoli alle dimissioni. Sullo sfondo lo scontro tra Erdoğan e Fethullah Gülen, leader di Hizmet, organizzazione conservatrice religiosa assai influente nel campo educativo, dei media e degli apparati dello stato, che ha manifestato un crescente dissenso verso l’antico alleato. Gülen è contrario sia ai provvedimenti governativi sulle scuole private e l’apertura ai curdi, sia a una politica estera troppo schiacciata sul versante mediorientale, a partire dalle modalità con cui il premier ha affrontato la vicenda siriana. Lo scontro tra le due personalità, e tra le forze sociali e religiose che li sostengono, potrebbe rivelarsi critico per l’Akp.

, ,

All’ombra del Cremlino

Il doppio negoziato che ha ridisegnato gli equilibri mediorientali segna anche il ritorno nella regione della Russia. La diplomazia di Mosca registra indubbi successi nel 2013. Certo, non è facile per il Cremlino riguadagnare influenza dopo anni di declino e di ridimensionamento della sua potenza, ma i russi sono stati abili a sfruttare le opportunità che si sono presentate. Nel caso siriano, in ragione degli storici legami con il regime di Assad e del suo ruolo nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Mosca si è opposta a un eventuale intervento militare. L’accordo sulla neutralizzazione dell’arsenale chimico del regime, nel quale la mediazione russa è stata decisiva, ha offerto l’unica via d’uscita possibile al presidente statunitense Barack Obama.

La questione nucleare iraniana è l’altro dossier su cui il presidente Vladimir Putin ha esercitato influenza. Prima si è opposto all’inasprimento delle sanzioni e le ha rese meno efficaci nella loro applicazione, poi ha spinto per un accordo.

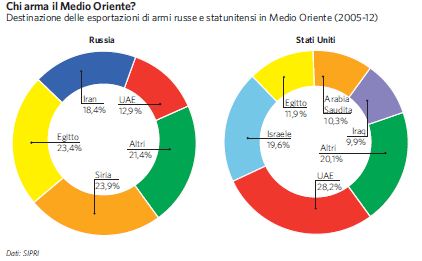

I russi hanno cercato di recuperare spazio nella regione anche riattivando le vecchie filiere delle commesse militari, a partire dall’Iraq. Ma per raggiungere tali obiettivi hanno usato anche carte diverse, come la Chiesa ortodossa. In Libano, come in Egitto, il Cremlino si è presentato come il difensore dei cristiani della regione, minacciati dal fondamentalismo islamico. La posizione ha condotto a una significativa convergenza tra Mosca e il Vaticano.

Mosca ha cercato anche di inserirsi nella partita egiziana. Passo molto complicato, per gli storici rapporti del Cairo con Washington e in ragione degli ingenti finanziamenti che le forze armate di quel paese ricevono dagli Stati Uniti. I generali egiziani sanno che, per mantenere stabile il paese, non possono mettere in discussione l’appoggio statunitense. Ma la deposizione di Mursi e la dura repressione contro i Fratelli musulmani, che gli Usa avevano individuato come interlocutori politici credibili nelle transizioni arabe, hanno notevolmente raffreddato le relazioni tra i due paesi. Il timore statunitense è che la distruzione dell’islam politico neotradizionalista della Fratellanza possa lasciare spazi al jihadismo e al qaidismo.

Non è casuale che i russi siano ricomparsi al Cairo dopo la decisione della Casa Bianca di congelare parte degli 1,2 miliardi di dollari annui concessi all’esercito egiziano, addirittura dal 1979: la Russia è pur sempre il secondo fornitore di armi egiziane. L’evoluzione delle transizioni arabe ha, comunque, prodotto un naturale avvicinamento tra Mosca e Il Cairo. Sulla Siria le ‘nuove’ autorità egiziane, guidate dal generale al-Sisi, hanno rovesciato la linea anti-Assad di Mursi, collocandosi più vicino alle posizioni russe che a quelle degli insorti. Putin, alle prese con la ribellione nel Caucaso, ha apprezzato i modi con i quali Abdel Fattah al-Sisi ha messo nell’angolo gli islamisti. Il leader del Cremlino aveva anticipato la posizione dura dei generali egiziani, includendo i Fratelli musulmani, dichiarati ‘terroristi in riva al Nilo’, nella black list e offrendo collaborazione nella lotta contro le cellule jihadiste e qaidiste nel Sinai.

Il riposizionamento russo nella regione ha riguardato anche la Giordania, decisa a raggiungere l’autosufficienza energetica. La carenza di risorse idriche ed energetiche del paese è stata seriamente messa alla prova dalla presenza dei rifugiati, oltre mezzo milione, provenienti dalla Siria e, fatto non secondario, dalla riduzione delle forniture di gas dall’Egitto, a causa dell’instabilità nella Penisola del Sinai e del sabotaggio dei gasdotti da parte dei gruppi qaidisti e dei loro alleati locali beduini. Mosca ha offerto la costruzione di reattori russi, da realizzare in joint-venture.

Il dinamismo del Cremlino ha un preciso significato politico. Il sostegno a Bashar al-Assad, la trattativa sulle armi chimiche siriane, l’accordo sul nucleare iraniano, le aperture all’Egitto e il ruolo in Iraq sottolineano il crescente peso di Mosca in Medio Oriente. L’obiettivo di Putin è fare della Russia un attore da cui difficilmente si può prescindere nella definizione dei nuovi equilibri nell’area.

La nuova centralità russa è, naturalmente, favorita dalla scelta americana, a partire dalla vicenda siriana, di non farsi coinvolgere troppo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti sembrano decisi, anche in vista della loro annunciata, futuribile, autosufficienza energetica, a svolgere un ruolo diverso nella regione da quello avuto in passato. L’approccio multilaterale emerso negli accordi, che pare possano mutare il volto dell’area, rende palese la scelta di Washington. Più attori globali e regionali sono destinati a contare nel Medio Oriente futuro. In questa logica sono destinate a mutare, o a assumere nuovi contorni, anche antiche e consolidate alleanze e nuovi attori sono destinati a entrare in scena.

,

La frattura settaria sunniti/sciiti

In Medio Oriente le identità comunitarie, su base confessionale o etnica, diventano spesso sostitutive di quelle nazionali. Accade quando lo stato nazionale, contenitore di società plurali dal punto di vista religioso e etnico, si decompone o si delegittima, per effetto di un intervento militare esterno (Iraq) o di una guerra civile (Siria), che muta la base politica del regime. L’effetto è un cambiamento nei rapporti di potere tra diversi gruppi confessionali o etnici. Taluni gruppi non lo accettano, soprattutto quelli che ritengono di essere più svantaggiati dal nuovo assetto che si profila, o quelli che vedono nelle circostanze l’occasione per mutarlo. Nelle fasi acute di conflitto l’appartenenza a una substruttura settaria, religiosa o etnica, tende a rafforzarsi. Così sunniti e sciiti possono essere divisi per etnia, lingua, classe sociale, opinioni politiche, concezione della religione, geografia. Oppure possono aver vissuto insieme, per lunghi periodi, sviluppando relazioni durature. Ma, in particolari condizioni conflittuali, tendono a raggrupparsi secondo una logica settaria. Il marcatore confessionale non sarebbe così determinante se non fosse divenuto principio di identificazione anche nelle relazioni tra stati. Sarebbe impossibile comprendere la natura dell’antica frattura religiosa oggi fuori dalla competizione per l’egemonia tra Iran e Arabia Saudita, le due maggiori potenze rivali dell’area. Si tratta di una competizione che non ha a che fare soltanto con la frattura teologica: rigidi monoteisti wahhabiti contro fautori del culto duo decimano (corrente maggioritaria dello sciismo), ritenuto eretico dai primi; o soltanto con la dimensione dell’organizzazione socio-religiosa, ossia clero sciita contro studiosi e funzionari religiosi come gli ulema; o con quella etnica, ossia farsi contro arabi. L’intensità del conflitto sarebbe incomprensibile se non si considerasse la sovrapposizione tra frattura religiosa e politica, innescata dalla lotta per il ruolo di potenza regionale dominante tra due stati proclamatisi difensori di quel principio identitario: l’Arabia Saudita protettrice dei sunniti, l’Iran degli sciiti. Il conflitto tra potenze si innesta così su quello settario, in un intreccio sempre più difficile da districare, nel quale questioni religiose e questioni politiche si mescolano incessantemente.

Tra le sabbie yemenite

Lo Yemen offre uno scenario strategico di assoluta rilevanza: la sua posizione geografica ne fa un paese-soglia, dal quale si può agire in due diversi teatri, quello della Penisola Arabica e quello del Corno d’Africa, entrambi minacciati dal radicalismo qaidista. Per questo motivo Stati Uniti e al-Qaida assegnano un’importanza rilevante al controllo del paese. La debolezza statuale, assieme alle dinamiche dei gruppi clanico-tribali, lo rendono particolarmente permeabile alle interferenze degli stati limitrofi, in primo luogo quelle del grande vicino saudita. L’essere terra d’immigrazione o comunque di transito, in particolare per somali e popolazioni africane, aumenta il potenziale bacino di reclutamento per la magmatica galassia jihadista. Quanto al regime, ha sin qui usato parte delleingenti risorse militari e finanziarie, messe a disposizione dagli Stati Uniti per la lotta ad al- Qaida, per contrastare gli oppositori interni. Scelta che ha alimentato le fratture confessionali, etniche, tribali. Il conflitto fra Sana’a e la formazione sciita dei seguaci dello scomparso Hussein al-Houthi, che rivendicano da anni maggiore autonomia per le regioni del nord, ha registrato un aumento nell’uso governativo della forza, fino ad assumere una pericolosa dimensione settaria. La guerra al terrore è divenuta anche occasione, da parte del governo, per colpire clan tribali ostili. Le politiche di sicurezza statunitensi in Yemen hanno, dunque, contribuito ad aumentare, indirettamente, il tasso di autoritarismo del regime. Nonostante alcune uccisioni mirate, soprattutto con l’uso di droni, Washington non ha finora ottenuto vittorie decisive sul terrorismo. Il nuovo governo yemenita, guidato da Abd Rabbuh Mansur Hadi, già vice di Ali Abdullah Saleh, continua a reggersi sul sostegno militare, finanziario e diplomatico statunitense per consolidare la propria legittimità interna e controllare il territorio, conteso a nord dagli Houthi e a sud dai gruppi autonomisti o secessionisti. Ma lo Yemen è destinato, comunque, a restare prioritario tra gli obiettivi statunitensi di sicurezza nell’area. Per Washington è decisivo preservare l’assetto regionale esistente, anche a costo di rendere meno plausibile il processo di democratizzazione interna che, nelle intenzioni di Washington, doveva costituire l’altra parte della strategia per rendere meno conflittuale il paese.

La Chiesa cattolica e la Siria

Forte dell’appoggio iraniano e del Partito di Dio libanese, oltre che del sostegno diplomatico russo e cinese, il regime siriano è riuscito a superare fasi assai critiche. Di fatto, Assad ha beneficiato anche della posizione della Santa Sede, che ha ricalcato quella assunta a suo tempo nei confronti dell’Iraq da Giovanni Paolo II: difesa dell’integrità territoriale, mantenimento dell’unità nazionale, rifiuto di creare enclave cristiane o zone separate per le diverse componenti etniche e religiose. Un deciso ‘no’ all’intervento armato in Siria è stato pronunciato da Papa Bergoglio, motivato dal timore di una reazione a catena destinata a provocare un’escalation regionale del conflitto, e criticato dagli oppositori del regime per la mancata presa di distanza da Assad. Nella posizione vaticana emergono due linee guida: non mettere in pericolo i cristiani che si trovano nelle zone controllate dalle truppe governative e cercare di difendere lo status ottenuto sotto il regime, grazie alle norme sugli ‘statuti personali’, di derivazione ottomana, che hanno garantito ai cristiani sicurezza e un certo benessere. Con una buona dose di realismo politico, il pontefice ha riproposto una costante della diplomazia vaticana negli ultimi decenni: la propensione per coalizioni di minoranze confessionali come antidoto al dominio di una comunità maggioritaria musulmana e alla sua eventuale deriva islamista; una certa comprensione per i regimi laici autoritari che si sono dimostrati capaci di garantire libertà religiosa e condizioni dignitose ai cristiani. È una posizione sorretta dalle conferenze episcopali locali, che chiedono protezione per i cristiani, minacciati oggi in particolare dai gruppi qaidisti, e sottolineano come lo scontro confessionale sia stato importato e radicalizzato in primo luogo da combattenti stranieri.

Per saperne di più

G. ABDO (2013) The New Sectarianism: the Arab Uprising and the Rebirth of the Shia’s-Sunni Divide, The Sabah Center for Middle East Policy, Brookings Institution Press, Washington.

M. B. ALTUNISIK (2013) Turkey After the Arab Uprisings: Difficulties of Hanging on in There, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano, disponibile on line: http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/turkey-after-arab-uprisingsdifficultieshanging-there-9591.

H. H. AL QARAWEE (2013) Heigthened Sectarianism in the Middle East, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano, disponibile on line: http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/

heightened-sectarianism-middle-eastcauses-dynamics-and-consequences-9320.

S. BARRETT (2013) Saudi Arabia & the Arab Disappointment with Us Policy, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei.edu/content/saudi-arabia-arab-gulf%E2%80%99s-disappointment-us-policy.

P. DANAHAR (2013) The New Middle East: The World After the Arab Spring, Bloomsbury Press,

London.

J. DETTMER (2013) Syria’s Rebel Radicalization and Division, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei.edu/content/syrias-rebels-radicalization-and-division.

R. GUOLO (2007) La via dell’Imam. L’Iran da Khomeini a Ahmadinejad, Laterza, Roma-Bari.

T. LIPPMAN (2013) Support for al-Sisi: What’s in It for al-Saud?, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei.edu/content/support-el-sisi-what%E2%80%99s-it-al-saud.

P. SALEM (2013) The Iran Nuclear Deal: Risks and Opportunities for the Region, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei.edu/content/iran-nuclear-deal-risks-andopportunities-region.

P. SALEM (2013) Iraq’s Tangled Foreign Interests and Relations, Carnegie Middle East Center, Beirut, disponibile on line: http://carnegie-mec.org/2013/12/24/iraq-s-tangled-foreign-interestsand-

relations/gx0h.

N. SHAMA (2013) Egyptian Foreign Policy from Mubarak to Morsi, Routledge, London.

N. SHAMA (2013) Cairo and Moscow: Limits of Alliance, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei.edu/content/egyptfriend-moscow.

R. SLIM (2013) Hezbollah’s Plunge in to the Syrian Abyss, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei.edu/content/hezbollahs-plunge-syrian-abyss.

G. TOL (2013) Turkey’s Search for a ‘Zero Problem’ Policy, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei.edu/content/turkey%E2%80%99s-search-%E2%80%9Czeroproblem%E2%80%9D-policy.

D. VISSER (2013) The Iraqi Factor in the Syrian Crisis: Catalist Or Inhibitor?, Middle East Institute, Washington, disponibile on line: http://www.mei.edu/content/iraqi-factor-syrian-crisis-catalyst-or-inhibitor.

Approfondimento

I movimenti popolari che nel 2011 hanno portato al crollo dei governi in Tunisia, Egitto, Libia e Yemen e alla guerra civile che ancora imperversa in Siria, tre anni dopo dimostrano l’importanza della società civile e l’enorme influenza che può assumere in certe condizioni. Nello stesso tempo rivelano anche la debolezza di movimenti poco organizzati, incapaci di passare dall’azione di piazza alla vita politica normale. Ciò che è accaduto ci obbliga in ogni caso a ripensare il concetto stesso di società civile.

La società civile viene normalmente definita come l’insieme delle associazioni volontarie situate tra il cittadino e lo stato. La società civile è quindi un insieme di organizzazioni. Il modello usato dalla maggior parte degli studiosi e soprattutto dalle organizzazioni internazionali che cercano di incoraggiare le transizioni verso la democrazia è quello che prevale nei paesi occidentali: una società civile composta da associazioni con strutture ben chiare, spesso gestite da personale specializzato che lavora a tempo pieno.

La società civile che ha lanciato le Primavere arabe non corrisponde a questo modello. Il cambiamento è stato imposto da folle di decine di migliaia di persone che sono scese nelle piazze rivendicando diritti. Erano folle non controllate e non guidate da associazioni ben strutturate. Spesso non avevano nemmeno leader facilmente individuabili. Al loro posto, piccoli gruppi di giovani, per la maggior parte usciti dall’anonimato, che invitavano le folle, attraverso i social media e soprattutto con l’esempio, a scendere nelle piazze e occupare spazi pubblici ed esprimere la loro opposizione al governo, chiedendone le dimissioni.

La mancanza di organizzazione era il risultato di scelte sia pratiche, sia ideologiche: i manifestanti temevano che il governo potesse smantellare facilmente strutture troppo evidenti e arrestarne i leader. Ma rifiutavano anche per principio l’idea di creare organizzazioni e quindi gerarchie, proponendo invece un ideale di uguaglianza e democrazia diretta, secondo il quale nessuno ha il diritto di comandare e dirigere.

Questa società civile fluida e poco organizzata ha ottenuto risultati straordinari in breve tempo, perché la mancanza di strutture e leader ha permesso a tutti i cittadini di immedesimarsi con le manifestazioni. Ha suscitato, per esempio, notevole emozione l’immagine dei gruppi di Fratelli musulmani e di cristiani che si proteggevano a vicenda mentre pregavano durante le manifestazioni in Midan Tahrir al Cairo nel febbraio 2011. Ma la mancanza di organizzazione e leader si è rivelata in poche settimane come la grande debolezza di questa forma di protesta. E di fatto ha impedito ai cittadini di trasformare i risultati ottenuti in poche settimane di manifestazioni in un ruolo politico stabile.

Quando il tentativo di riforma politica si è spostato dai movimenti di piazza alle trattative tra partiti politici e organizzazioni, alla stesura di nuove costituzioni e alle elezioni, la società civile che aveva costretto i governi a ritirarsi si è rivelata incapace non soltanto di guidare il cambiamento, ma anche di parteciparvi. I nuovi attori della trasformazione dei paesi arabi sono stati i partiti organizzati, soprattutto i partiti islamici come i Fratelli musulmani in Egitto, Ennahda in Tunisia, il PJD in Marocco: organizzazioni che per decenni avevano investito sforzi sistematici nella formazione di strutture solide. Tali strutture avevano permesso a questi partiti di sopravvivere in clandestinità e in esilio. Hanno poi contribuito a vincere le elezioni e controllare le nuove istituzioni. I partiti laici invece si sono rivelati incapaci di organizzarsi, così come i giovani che avevano dominato le piazze.

Gli avvenimenti in Egitto rappresentano l’esempio più chiaro di questa battaglia tra forze organizzate e società civile poco strutturata e l’inevitabile sconfitta della società civile. Dopo le dimissioni del presidente Hosni Mubarak le folle sono scomparse dalle piazze. Il loro successivo ritorno, a più riprese ma per breve tempo, non è riuscito a condizionare la politica del paese. Il controllo della vita politica è passato ai militari, ai partiti islamici e ai tribunali, escludendo i gruppi che avevano organizzato le manifestazioni e obbligato Mubarak a lasciare il potere. Dal marzo 2011 al luglio 2012 i militari hanno controllato il governo. I partiti islamici hanno vinto le elezioni, e i tribunali hanno annullato i risultati delle elezioni, dichiarando che il parlamento era stato eletto in modo illegale.

I giovani rivoluzionari si sono lamentati di essere stati emarginati e hanno accusato i militari e i Fratelli musulmani di essersi impossessati di una rivoluzione che non apparteneva a loro. Ma la rivoluzione di cui parlavano era soltanto sognata, mentre la vita politica del paese era di fatto nelle mani di forze organizzate. Non è quindi sorprendente che, nel luglio 2013, la forza meglio organizzata dell’Egitto, l’esercito, abbia organizzato un colpo di stato, eliminando dalla vita politica non solo i giovani rivoluzionari, ma anche i Fratelli musulmani.

di Marina Ottaway

Approfondimento

L’islam politico è un fenomeno che ha invaso la scena mondiale negli ultimi decenni del ventesimo secolo. La sua proposta è incentrata sulla realizzazione dello stato islamico. Sebbene sia diffusa l’errata convinzione che l’islam sposi automaticamente religione e politica, la rivendicazione dello stato islamico è tutt’affatto moderna e legata, storicamente, alla crisi dei processi di decolonizzazione nel mondo arabo; processi cui i gruppi, i partiti e le organizzazioni islamiste hanno reagito proponendo soluzioni religiose, in opposizione a quelle laiche e secolari dei regimi al potere (per esempio, in Egitto, quello nasseriano). Tra coloro che hanno portato avanti questa rivendicazione emerge la Fratellanza musulmana, fondata sempre in Egitto, nel 1928, da Hasan al-Banna.

La Fratellanza musulmana ha seguito un percorso molto accidentato. Per decenni, prima durante l’epoca cosiddetta liberale (1928-52), poi durante le presidenze di Nasser (1956-70), Anwar al-Sadat (1970-81) e Hosni Mubarak (1981-2011), ha subito violente persecuzioni, legate a una strategia di esclusione totale che la poneva ai margini della vita politica. Ciò nonostante, soprattutto sotto Sadat e Mubarak, ha cercato di legittimarsi attraverso la partecipazione ai processi elettorali, all’infiltrazione nei sindacati di categoria, alla gestione del welfare a favore delle classi più diseredate. L’islamizzazione dal basso è sempre stato un marchio distintivo della Fratellanza musulmana che, grazie proprio a questo radicamento sociale, è sopravvissuta alle purghe e alle incarcerazioni degli affiliati, mantenendo un certo consenso popolare.

La caduta del regime di Mubarak nel 2011 ha consentito alla Fratellanza musulmana di occupare da protagonista la scena politica egiziana. Nelle prime fasi della rivolta si era mantenuta in disparte, ma poi ha preteso di incidere direttamente nella transizione post-Mubarak, rivendicando la guida dei moti di piazza e della nazione intera. Questa pretesa poteva essere giustificata dalla franca vittoria conseguita alle urne, sia nelle elezioni parlamentari sia in quelle presidenziali (2012). Ha così avuto l’opportunità di mettere alla prova la sua ideologia e di dimostrare di saper trasformare il proprio carattere, fino ad allora controegemonico e contestatore, in egemonico e dirigente. Questo esperimento è stato però nel complesso fallimentare. Ciò può essere verificato a vari livelli, sia teorici sia pratici.

A livello teorico, le parole d’ordine della Fratellanza sono risultate eccessivamente semplificative. Lo slogan più sbandierato – ‘L’islam è la soluzione’ – non era in grado di catturare la complessità dei processi in corso, né di predisporre strumenti che governassero efficacemente le istituzioni. Un altro slogan super-esemplificativo è quello che identifica nel Corano la ‘Costituzione’ della comunità musulmana. Il Corano contiene scarse indicazioni normative e comunque insufficienti a rispondere a tutte le sfide della contemporaneità, senza un adeguato lavoro preliminare di esegesi e di rielaborazione delle fonti.

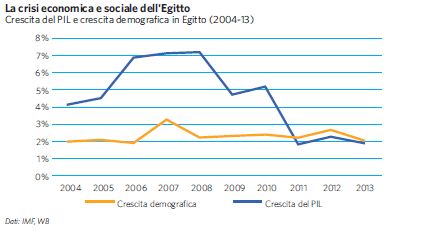

A livello pratico, la Fratellanza musulmana e il presidente eletto Mohammed Mursi hanno commesso diversi errori. Da una parte non hanno affrontato con la necessaria decisione i gravi problemi economici e sociali cui l’Egitto si trovava di fronte, lasciando inevase le pressanti richieste popolari di riforma e miglioramento economico. Dall’altra parte, hanno preteso di accelerare il processo di (sia pure parziale) islamizzazione dello stato e della società egiziana, facendo approvare una Costituzione non condivisa dalle forze di opposizione e le minoranze religiose (segnatamente i cristiani copti). Ciò ha sollevato una forte opposizione che ha mobilitato la piazza contro coloro che pur legittimamente avevano vinto le elezioni.

La mobilitazione di piazza contro la Fratellanza musulmana e Mursi ha rappresentato il pretesto per l’intervento repressivo e censorio dell’esercito che, defenestrando Mursi e mettendo fuori legge la Fratellanza musulmana, ha effettuato un colpo di stato inteso a riportare l’inquieto Egitto rivoluzionario sotto il controllo delle élites militari, ansiose di conservare i propri privilegi e il proprio ruolo di arbitri della vita nazionale.

In sintesi, si può affermare che, almeno in Egitto, l’islam politico non ha saputo incarnare quella direzione egemonica – per dirla con Antonio Gramsci – che avrebbe potuto compattare l’opinione pubblica e le varie tendenze presenti all’interno della società egiziana dietro un soggetto politico.

Ciò tuttavia non significa la fine e la crisi irreversibile dell’islam politico. Il pensiero politico islamico contemporaneo continua la revisione dei principi teorici classici, soprattutto nella direzione di attualizzare il concetto di ‘shura’ o consultazione, legato alla questione della rappresentatività, e di rendere operativo il concetto di stato civile (dawla madaniyya), secondo il quale lo stato islamico è uno stato di diritto fondato sul consenso della cittadinanza. Questi principi teorici possono costituire la base di un rinnovato ruolo dei partiti islamisti, che comunque continueranno a riscuotere l’adesione di parte cospicua della società civile.

di Massimo Campanini

Approfondimento

Il 23 ottobre del 2011, data delle prime elezioni libere della storia della Tunisia repubblicana (per la formazione dell’assemblea costituente), non è stato solamente un giorno storico per il paese, ma anche per il partito islamico Ennahda. Durante gli anni del regime di Ben ‘Ali, Ennahda aveva subìto una dura repressione, sacrificato all’ideale di una Tunisia laica e libera da qualsiasi riferimento alla religione nella sfera pubblica. La maggior parte dei suoi membri erano costretti in esilio o detenuti nelle carceri tunisine, poiché Ben ‘Ali aveva paventato la possibilità che le forze islamiste potessero spingere il paese verso una pericolosa deriva. In realtà, il presidente e capo indiscusso di Ennahda, Rachid Ghannouchi, è da sempre stato indicato come uno dei più ‘illuminati’ e moderati pensatori del cosiddetto islam politico a livello mondiale, la cui azione politica e la cui ideologia non entravano in contraddizione con i principi democratici. Ciononostante, il regime di Ben ‘Ali aveva trovato i pretesti per legittimare la repressione contro il movimento islamico, sfruttando anche il clima di terrore instaurato nella vicina Algeria negli anni Novanta durante la guerra civile – nel corso della quale i gruppi islamisti jihadisti avevano compiuto orrendi massacri anche contro i civili – e, nel decennio successivo, alimentando il timore che il terrorismo di matrice islamica potesse ripetere in Tunisia quanto fatto a livello internazionale con gli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti e in altri paesi come la Spagna, il Regno Unito e il Marocco.

È sulla base della dura persecuzione subita nei decenni precedenti che, all’indomani della fuga di Ben ‘Ali in Arabia Saudita, Ennahda ha raccolto tanto seguito tra la popolazione tunisina. A pagare è stata, prima di tutto, la sua strenua opposizione al precedente regime: il partito ne ha subìto la repressione senza mai tentare di scendere a compromessi. Prima ancora della sua natura islamica, è

stata questa aura di immacolatezza nei confronti dell’ex regime a conferire al movimento una popolarità superiore agli altri partiti che hanno preso parte al processo di democratizzazione tunisino – alcuni dei quali avevano trovato modalità differenti di convivenza con il regime. Ciò detto, il successo elettorale di Ennahda è dipeso anche da altri fattori. Prima di tutto, si tratta di un partito molto più compatto e presente sul territorio rispetto a un’opposizione laica, afferente al panorama politico della sinistra, che si è presentata estremamente frammentata. In secondo luogo, la vittoria di Ennahda ha confermato, al di là della componente religiosa, la presenza di una fetta di popolazione conservatrice che ha trovato proprio nel partito di Ghannouchi il punto di riferimento più naturale. Sebbene la vittoria di Ennahda – vittoria parziale, in quanto è risultato il primo partito del paese, ma senza i numeri per costituire una forza di governo maggioritaria – avesse inizialmente causato la reazione critica degli ambienti laici tunisini, preoccupati per una possibile deriva islamista del paese, i primi mesi al governo hanno testimoniato la maturità del partito islamico.

In primo luogo, Ennahda ha formato un governo di coalizione con due forze politiche di estrazione laica e socialista (Ettakatol e il Congresso per la repubblica), dimostrandosi in tal modo inclusivo, a differenza dell’islam politico in altri contesti mediorientali. In secondo luogo, l’anima moderata incarnata da Ghannouchi ha prevalso sulle istanze più radicali di una frangia del partito, come dimostrato in modo emblematico dalla rinuncia al riferimento alla sharia nei disegni della nuova carta costituzionale. Tuttavia, se le prime mosse al governo hanno in parte aiutato il partito islamico a fugare alcuni sospetti circa i supposti progetti di islamizzazione della società e lo hanno posto all’interno del quadro della democratizzazione, è su altri terreni che Ennahda rischia di non avere altrettanto successo e di perdere popolarità. Le difficoltà dimostrate nel gestire le politiche pubbliche e nell’affrontare la grave crisi socio-economica che interessa la Tunisia – che è stata alla base delle rivolte del 2010-11 – hanno messo in dubbio l’effettiva capacità di governo del partito. La Tunisia è entrata in una fase di stallo politico, anche per un clima di violenza sempre più diffuso nel paese, che ha fatto calare la popolarità di Ennahda, in quanto il più importante partito di governo. In questo clima, sembra che il partito di Ghannouchi abbia cominciato ad arroccarsi sulle proprie posizioni e ad agire come un partito elitario e conservatore, incapace di innovare le dinamiche politiche nazionali. Il braccio di ferro con le opposizioni laiche e di sinistra, che ne hanno a più riprese richiesto le dimissioni, e lo scollamento con la fetta di popolazione più giovane hanno portato Ennahda a un immobilismo che ne mina i pur evidenti progressi compiuti, se non altro a livello ideologico e comportamentale. Quello che, dopo la repressione della Fratellanza musulmana in Egitto, rimane l’unico partito islamico ancora al governo a seguito delle cosiddette ‘Primavere arabe’, sta quindi affrontando un ulteriore periodo di mutamento, i cui esiti rimangono incerti. Nel complesso, l’apparente abbandono del progetto di islamizzazione della Tunisia e l’adesione alle regole del processo di democratizzazione sono due risultati positivi della transizione di Ennahda. Le ombre, invece, sono costituite dal non aver saputo imprimere, nel medio-lungo periodo, una svolta radicale nel modo di fare politica e nel non essere riuscito a migliorare la situazione economica e sociale della popolazione, con particolare riferimento alle esigenze dei più giovani.

di Stefano M. Torelli