Il nuovo ruolo dell'Iran di Rouhani

Il nuovo ruolo dell'Iran di Rouhani

Grazie all’accordo sul nucleare, il paese è uscito dall’isolamento internazionale in cui si trovava, ma l’instabilità delle regioni circostanti può rappresentare un fattore di rischio per gli interessi nazionali di Teheran. E per gli equilibri del mondo intero.

Con la firma – il 14 luglio 2015, a Vienna – dello storico accordo sul nucleare e con la successiva revoca delle sanzioni (16 gennaio 2016), il Joint comprehensive plan of action è entrato in vigore sancendo la fine delle sanzioni europee e la sospensione delle sanzioni secondarie statunitensi all’Iran. In tal modo la Repubblica islamica dell’Iran è tornata a giocare attivamente un ruolo politico ed economico nel contesto internazionale, chiudendo una lunga parentesi di isolamento.

Se l’accordo ha visto come principali protagonisti l’Iran e i paesi del cosiddetto 5+1 (Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania), non può essere sottaciuto come il risultato sia stato conseguito anche e soprattutto attraverso una pregressa negoziazione segreta parallela tra Washington e Teheran, favorita dal sultano dell’Oman. È a Mascate che vennero gettate la basi per quell’accordo che 3 anni dopo ha preso forma in Europa, dando prova di come e quanto profonda fosse la volontà dei principali attori del negoziato di individuare una formula che permettesse il reinserimento dell’Iran nella comunità economica internazionale.

L’iter di definizione dell’accordo, tuttavia, è stato irto di ostacoli e insidie sia in Iran sia negli Stati Uniti. Non è un mistero che il negoziato sia stato fortemente voluto e difeso tanto dal presidente americano Barack Obama quanto da quello iraniano Hassan Rouhani, che hanno tuttavia dovuto misurarsi con forti resistenze interne. Negli Stati Uniti il principale detrattore è stato senza dubbio il Congresso, dominato dai neoconservatori che non accettano di scendere a patti con la Repubblica islamica – che considerano uno Stato sponsor del terrorismo – e che individuano nel regime change l’unica strada percorribile con Teheran.

In Iran si è invece opposto all’accordo un eterogeneo gruppo di esponenti dell’area conservatrice, che vede nell’apertura ai mercati occidentali una pericolosa minaccia agli interessi e alle rendite di posizione costruite su quasi 40 anni di isolamento e autoreferenzialità, temendo di vedere in breve tempo compromessa la possibilità di generare ingenti profitti in un sistema protetto e impenetrabile dall’esterno.

Rouhani ha potuto contare sul costante sostegno della guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, che, pur restando scettico sull’accordo e su qualsiasi ipotesi di riavvicinamento agli Stati Uniti, ha garantito al presidente il pieno sostegno delle istituzioni a difesa del negoziato, riconoscendolo come espressione della volontà popolare di cui il presidente è diretta emanazione.

La rimozione delle sanzioni è stata accompagnata da un’intensa ripresa dei rapporti con l’Europa e l’Asia, che stentano tuttavia a materializzare l’agognata ripresa economica in conseguenza delle difficoltà sollevate dalla banche europee.

Se da una parte le sanzioni europee sono state rimosse, quelle primarie americane connesse al terrorismo restano in vigore, scoraggiando le banche che temono ripercussioni sulle loro esposizioni in dollari.

L’ambigua posizione del Congresso all’indomani della firma sulla revoca delle sanzioni ha favorito questo clima di incertezza sul piano finanziario, costringendo l’Iran a invocare l’aiuto degli europei nella soluzione di una pericolosa impasse tecnico-burocratica. Se da una parte l’amministrazione americana si è impegnata a fondo per il raggiungimento dell’accordo con l’Iran, dall’altra il Congresso e alcune tra le più potenti lobby nazionali (non ultima quella filoisraeliana) hanno cercato di sabotarne l’applicabilità in più occasioni, riuscendo a determinare rallentamenti e complicazioni burocratiche. La delicata fase di gestione del postsanzioni è poi fortemente condizionata dalla campagna presidenziale americana, dove i toni di alcuni candidati sono stati particolarmente minacciosi nei confronti dell’Iran e dell’accordo appena firmato, suscitando la reazione delle frange più conservatrici del sistema politico iraniano, che lamentano la fragilità e l’inconsistenza dell’accordo da parte americana.

Il 2017 sarà anno di elezioni presidenziali in Iran, e il dibattito sul nucleare ha già iniziato a far sentire il suo peso nelle elezioni parlamentari del febbraio 2016, dove la maggioranza dei seggi del Majlis è stata conquistata da esponenti delle forze politiche pragmatico-conservatrici, che, pur sostenendo in maggioranza il presidente Rouhani, esigono risultati concreti e rispetto degli accordi da parte degli Stati Uniti e della comunità internazionale.

Per assicurarsi il secondo mandato presidenziale, quindi, Rouhani deve riuscire a scardinare il sistema di resistenze adottato negli Stati Uniti da chi si oppone alla riuscita dell’accordo, forzando la mano degli europei e portando a casa in tempi ristretti risultati tangibili e soprattutto simbolicamente visibili.

Il progressivo sviluppo del negoziato e la definizione di una nuova e certamente più positiva immagine dell’Iran in seno alla comunità internazionale ha coinciso tuttavia con l’altrettanto progressivo deterioramento della stabilità in buona parte del Medio Oriente.

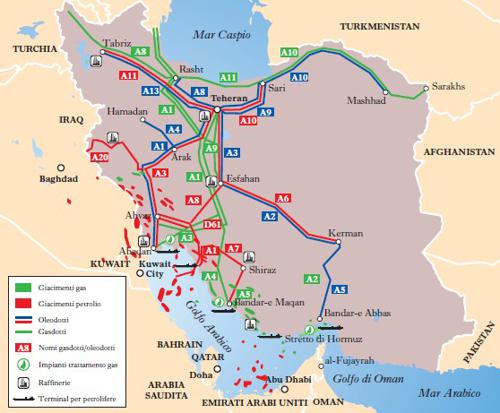

Nelle aree del Golfo Persico, del Levante e del Caucaso si è assistito a un proliferare di conflitti e tensioni che in modo più o meno diretto esercitano un fattore di rischio per gli interessi nazionali iraniani.

A partire dal 2011 la Siria è piombata in una guerra civile che ha già mietuto oltre 300.000 vittime, provocata da un lato dall’insensata violenza del regime di Bashar al-Assad nei confronti delle forze di opposizione e dall’altro dal contributo esterno di un gran numero di attori – regionali e non – intenzionati a destabilizzare la Siria con l’intento di colpire indirettamente l’Iran. Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno contribuito a finanziare ed equipaggiare milizie d’opposizione espressione del jihadismo di matrice salafita e qaedista, mentre gli Stati Uniti e la Turchia hanno cercato in una prima fase di consolidare il ruolo delle milizie composte da defezionisti dell’esercito.

La reazione – violentissima – delle forze di Bashar al-Assad, ma anche il crescente contributo dell’Iran e delle forze dell’Hezbollah libanese hanno permesso di ristabilire i rapporti di forza sul terreno, concedendo al regime la capacità di riorganizzarsi e riconquistare alcune aree strategiche del paese.

Dallo scontro tra milizie jihadiste di diversa estrazione è nato tra il 2011 e il 2012 lo Stato Islamico, originariamente localizzato in Iraq e poi penetrato in Siria combattendo sia le forze del regime di Damasco sia quelle del jihadismo di matrice qaedista. L’ingresso della Russia nel 2016 con un poderoso contingente militare e il potenziamento delle forze iraniane sul terreno hanno permesso di ristabilire equilibri più favorevoli a Damasco, sebbene ancora lontana appaia la prospettiva di una stabilità o anche solo di un accordo di pace.

Particolarmente sensibile per l’Iran è anche lo sviluppo delle dinamiche politiche in Iraq, dove in conseguenza della politica settaria adottata dall’ex premier Al-Maliki lo Stato Islamico ha potuto occupare circa un terzo del territorio – quello a maggioranza sunnita – sconfiggendo platealmente le deboli forze militari del governo centrale di Baghdad e instaurando un’autonomia territoriale connessa con quella delle aree sotto controllo jihadista in Siria.

Anche in questo frangente l’Iran è intervenuto sostenendo militarmente ed economicamente il governo di Baghdad, senza riuscire tuttavia a ottenere i successi auspicati nella lotta per la liberazione delle province occupate.

Dopo una lunga fase riorganizzativa delle forze armate irachene, nel corso del 2016 è iniziata una lenta fase di riconquista delle aree controllate dallo Stato Islamico, con la liberazione di alcuni importanti centri come Fallujah e Ramadi.

Resta tuttavia ancora ampia l’area controllata dallo Stato Islamico e difficile la gestione delle aree liberate, dove il timore di un ruolo egemonico e settario della componente sciita continua a destare preoccupazione e ad alimentare una diffusa e ben radicata ostilità alle forze militari del governo centrale.

In Afghanistan, il perdurare della fragilità politica ed economica delle autorità centrali, complice il tribalismo e la corruzione dilagante, ha favorito il riemergere delle formazioni talebane che, approfittando della riduzione del contingente internazionale, sono tornate a rappresentare una minaccia per la stabilità del paese e delle aree limitrofe. L’attivismo dell’Iran nella regione ha risvegliato i timori – solo sopiti – delle monarchie arabe, e in particolar modo dell’Arabia Saudita, che attribuiscono a Teheran un disegno egemonico e settario per il dominio sulla regione. Le comunità sciite del Golfo, da tempo in subbuglio a causa della marginalizzazione e della repressione di cui sono state oggetto da parte delle monarchie sunnite, sono diventate nella percezione saudita l’avanguardia dei propositi espansionistici dell’Iran, determinando una dura reazione militare e una sistematica politica di emarginazione politica e sociale.

A questo scenario, già di per sé complesso e alquanto instabile, si è poi aggiunta la crisi in Siria e il successivo conflitto con le minoranza sciite degli houthi, che ancora una volta l’Arabia Saudita considera come espressione della longa manus di Teheran.

Il modello politico-ideologico iraniano, basato su un semi autoritarismo con connotati partecipativi e pluralisti (sistema bottom-up), viene quindi a contrapporsi in modo evidente con quello verticista e inaccessibile (sistema top-down) dei sauditi e della gran parte delle locali monarchie arabe, collidendo apertamente e producendo instabilità lungo tutte le aree di confine della Repubblica islamica. Mentre, tuttavia, l’Iran sembra essere in piena ascesa all’indomani della definizione dell’accordo sul nucleare e della sostanziale stabilità del proprio apparato politico e istituzionale, l’Arabia Saudita è interessata da una pericolosa fase di crisi che la spinge all’adozione di misure sempre più drastiche e dannose sul piano della sicurezza e dell’economia.

I numeri

- 19.000 le centrifughe per l’arricchimento dell’uranio installate in Iran prima dell’accordo sul nucleare.

- 6104 le centrifughe che l’Iran può mantenere dopo l’intesa.

- 300 kg la quantità massima di uranio arricchito che l’Iran può mantenere come scorta a seguito dell’accordo.

- 100 mld di dollari il valore, secondo il governo iraniano, degli asset scongelati dopo la rimozione delle sanzioni.

- 20 mld di euro il valore degli accordi siglati tra Italia e Iran.

Ma hanno vinto davvero i riformisti? di Vincenzo Piglionica

Nel febbraio del 2016 gli elettori iraniani sono stati chiamati alle urne per il rinnovo del Majlis – il Parlamento del paese – e dell’Assemblea degli esperti. Prima del voto, le candidature sono state sottoposte al vaglio del Consiglio dei guardiani, che ha ammesso alla competizione elettorale soltanto 6229 dei 12.123 candidati che intendevano concorrere per i 290 seggi parlamentari; le esclusioni hanno riguardato personalità riconducibili agli schieramenti moderato e riformista. Tra gli ammessi, poi, si sono ritirati in 729, facendo scendere il numero dei partecipanti a 5500.

Al termine del primo turno di febbraio – in attesa del secondo turno svoltosi poi il 29 aprile – i vari schieramenti si sono accreditati come vincitori: inquadrando le liste elettorali in una prospettiva semplificata e focalizzandosi su quanto accaduto a Teheran, diversi commentatori occidentali hanno parlato di vittoria dei riformisti, con la Lista della speranza a sostegno del presidente in carica Hassan Rouhani che ha conquistato tutti i 30 seggi parlamentari della capitale. Il sistema politico iraniano è però assai articolato e complesso, e al suo interno non sono rintracciabili partiti intesi nel senso tradizionale del termine. Nel voto parlamentare contano soprattutto i candidati, e le liste elettorali risultano spesso assai eterogenee, come dimostra la stessa Lista della speranza che presentava al suo interno tanto riformisti, quanto personalità del fronte moderato, quanto addirittura figure di esplicita estrazione conservatrice. Interpretare dunque il buon risultato dei candidati che supportano Rouhani come una vittoria del fronte riformista significherebbe fornire una visione limitata degli esiti elettorali, non rendendo conto del le sfumature che animano il quadro politico. I risultati di Teheran non esauriscono poi la complessità geografico-elettorale dell’Iran, dove il sostegno allo schieramento più conservatore è rimasto forte nelle zone rurali. L’assenza di una solida maggioranza nel Majlis porterà presumibilmente alla formazione di coalizioni, ma l’arretramento degli ultraconservatori e il consolidamento delle componenti centriste, moderate e pragmatiste – così come il possibile sostegno di diversi deputati indipendenti – sembrano garantire al presidente un Parlamento più vicino alle sue posizioni. La nuova assemblea insediatasi a maggio dovrebbe dunque dimostrarsi favorevole al progressivo ritorno dell’Iran sulla scena politica internazionale, ben disposta verso l’apertura all’Occidente, interessata a proseguire il ‘nuovo corso’ e desiderosa di attrarre investimenti stranieri.

In generale, gli elettori iraniani sembrano aver lanciato un messaggio di complessiva approvazione dell’operato di Rouhani, la cui rielezione alla presidenza della Repubblica nel maggio del 2017 potrebbe essere più vicina. È poi da segnalare l’ingresso in Parlamento di 18 donne, pari al 6% dell’assemblea e record per il paese, anche se una elezione è stata annullata dal Consiglio dei guardiani. Sarebbe però sbagliato interpretare questi orientamenti come il preludio a un radicale cambiamento della politica iraniana: il modello della Repubblica islamica continua a essere solido, e le posizioni chiave resteranno controllate da figure non elettive che presidiano il sistema. L’Assemblea degli esperti, rinnovata anch’essa a febbraio, mantiene un’impostazione di fatto conservatrice. C’è però una novità: l’attuale assise rimarrà insediata fino al 2024, e con l’ayatollah Ali Khamenei anziano e in precarie condizioni di salute, potrebbe essere chiamata a eleggere la nuova guida suprema. Si aprirebbe così una partita interessante, con i moderati pronti a farsi valere e a cercare di bloccare l’elezione di una personalità ultraconservatrice al vertice della Repubblica.