Il Sud del mondo alla prova della globalizzazione

I popoli, i paesi e le realizzazioni che fanno parte di ciò che passa sotto il nome di ‘Sud del mondo’ si sono affermati per distacco dal Nord attraverso un processo di emancipazione e riappropriazione che investe i campi della politica, dell’economia e della cultura. Per un altro verso, la sfaccettata identità di cui dà prova il Sud deriva dal dominio che l’Europa ha esercitato nelle aree esterne attraverso il colonialismo. Quell’esperienza ha trasformato per sempre gli stati dell’Asia e dell’Africa e, pur nella sfasatura di tempi e procedure, gli stati dell’America centro-meridionale, segnando la loro storia e la loro fisionomia anche dopo l’indipendenza. Il periodo coloniale e la decolonizzazione culminano nel rapporto diseguale centro-periferia che si è prolungato per tutto il secondo dopoguerra e oltre, fino al nuovo ordine mondiale che ha preso corpo intorno al 1990, quando vennero meno le cause che per quasi mezzo secolo avevano alimentato il conflitto Est-Ovest. L’impronta trasmessa dall’Europa alle nazioni e alle culture sottomesse dall’imperialismo coloniale è materia controversa. Su di essa circolano narrative diverse e contrapposte. La storia coloniale si è curata soprattutto di far brillare l’opera delle potenze protagoniste dell’espansione in una prospettiva che ignora o sminuisce le azioni e reazioni dell’‘altro’ se non per ribadirne lo status di inferiorità, mentre il movimento antimperialista ha rimesso al centro della storia dell’Asia e dell’Africa i loro popoli con i rispettivi progetti nazionali. Gli studi postcoloniali, nati nell’ambito degli studi di genere e sui popoli o gruppi subalterni, sono andati addirittura alla ricerca dei percorsi che anche il nazionalismo aveva trascurato perché dispersi o usciti sconfitti dagli esiti storici.

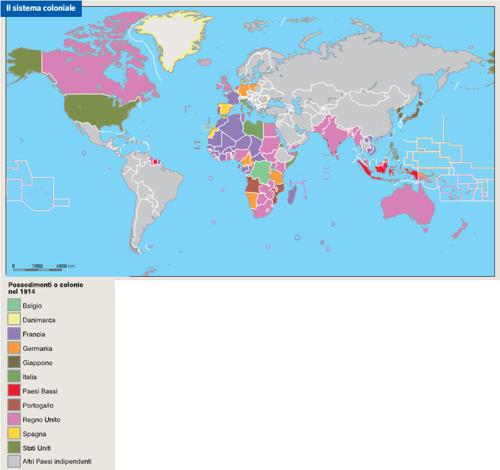

Il colonialismo così come si è sviluppato a cominciare dalla seconda metà dell’Ottocento ha dato vita a una globalizzazione ante litteram. All’inizio del Novecento gli imperi coloniali europei amministravano circa la metà delle terre e delle persone. Quantunque con funzioni diverse dal ‘centro’, le colonie entrarono a far parte di uno stesso potere e di uno stesso mercato. È allora che vede la luce un Sud che fa da contraltare al Nord. Come scrive Eric Hobsbawm (1987), uno storico di scuola marxista, il fatto più importante del 19° secolo è la formazione di un sistema che si è progressivamente esteso a tutti i più remoti angoli della terra: una rete sempre più fitta di transazioni economiche, comunicazioni e scambi di beni, denaro, uomini e donne ha unito i paesi industriali tra loro e li ha collegati alle zone sottosviluppate.

All’intensificarsi dei rapporti fra colonizzatori e colonizzati fa riscontro l’instaurazione di un dominio, con un’esplicita o implicita connotazione razziale, che annulla ogni ipotesi di parità: da una parte i bianchi dominatori, dall’altra i popoli di colore dominati. Colonizzatori e colonizzati hanno leggi e istituzioni comuni, ma vivono in ambiti che via via diventeranno incompatibili. Nella lettura di Frantz Fanon, il mondo del colonialismo è una realtà scissa inesorabilmente in due tronconi che non comunicano se non attraverso la violenza degli uni e la contro-violenza degli altri. Fra gli autori che si sono cimentati nell’analisi del fenomeno coloniale dall’interno, ha fatto scuola il discorso elaborato da Aimé Césaire.

Per effetto di questa sovrapposizione, il processo di modernizzazione del mondo extra-europeo, iniziato autonomamente o per emulazione già prima del colonialismo, è andato confondendosi con l’occidentalizzazione, l’approdo alla democrazia liberale e il trapianto del capitalismo. Ne sono stati coinvolti anche paesi mai asserviti al colonialismo europeo come il Giappone e la Turchia. Il colonialismo ha modificato il territorio e ha irrigidito i confini, il capitalismo e il mercato hanno diversificato la società creando specializzazioni, lavori e consumi nuovi. Di sicuro, con la conquista e l’occupazione coloniale il potenziale, per esempio, della formazione sociale africana di sviluppare nazioni vitali è stato gravemente compromesso. Si realizza la fattispecie della doppia alienazione descritta dal keniota Ngugi wa Thiong’o: il distacco spesso definitivo dalle precedenti entità storiche o etniche e un’autodeterminazione riferita a un sé che corrisponde essenzialmente alla realtà coloniale. La lotta per l’indipendenza delle colonie ha spinto il Sud contro il Nord, e più precisamente contro l’Ovest, facendo ricorso a concetti trasmessi dall’Occidente come nazione, patria e libertà. È come se una non-Europa cercasse la salvezza proponendosi come anti-Europa in virtù di nozioni apprese dall’Europa. Anche il socialismo e l’antimperialismo, in fondo, venivano dall’Europa, con il vantaggio però di postulare un obiettivo comune di liberazione.

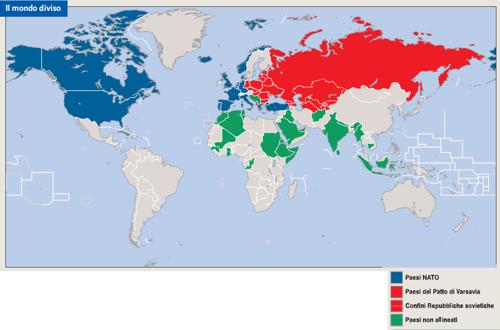

Nel sistema bipolare originato dalla Seconda guerra mondiale a seguito della frattura all’interno della coalizione vittoriosa, l’epicentro della contesa era l’Europa. Passava in Europa, in Germania, a Berlino, la cortina di ferro (iron curtain) calata da Stettino a Trieste separando il mondo libero, come si diceva soprattutto in America, e il blocco comunista, su cui si fondò il famoso discorso pronunciato da Winston Churchill a Fulton, Università del Missouri, il 5 marzo 1946. La Guerra fredda era una guerra civile europea ma il suo scenario era il mondo. In Europa, nonostante le scosse di uno scontro irriducibile, il quadro delle sovranità e delle affiliazioni è rimasto pressoché immutato dal 1945 al 1989. L’ordine bipolare sapeva come gestire le crisi in Europa senza spostare pericolosamente le pedine. La tensione Est-Ovest si scaricava di preferenza nel Sud, dove il declino del colonialismo aprì una fase di instabilità e un vuoto di potere. Il ‘Terzo mondo’ è terzo rispetto al mondo liberaldemocratico e al mondo socialista ed è attirato dall’uno o dall’altro a seconda delle scelte della leadership o delle contingenze. La liberazione delle ex colonie poteva radicalizzarsi fino ad assumere le sembianze di una rivoluzione, stabilendo convergenze con potenze antisistema come Urss e Cina o, dopo la rivoluzione castrista, con Cuba, anche se l’Est non avrebbe mai usufruito degli strumenti con cui l’Ovest aveva costruito la sua egemonia nei riguardi dei paesi in via di sviluppo grazie al colonialismo e al neocolonialismo. È così che la competizione Est-Ovest si trasportò di peso nelle nazioni della ‘periferia’, già retroterra coloniale del sistema capitalista.

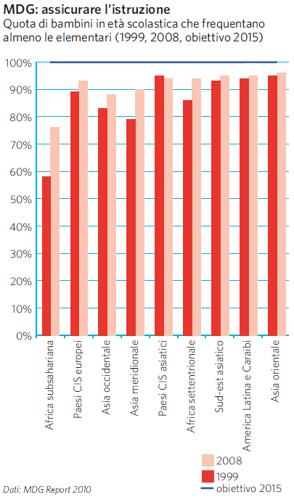

Nonostante i miglioramenti globali nell’istruzione primaria, in Africa subsahariana il tasso di alfabetizzazione è fermo al 76% della popolazione totale.

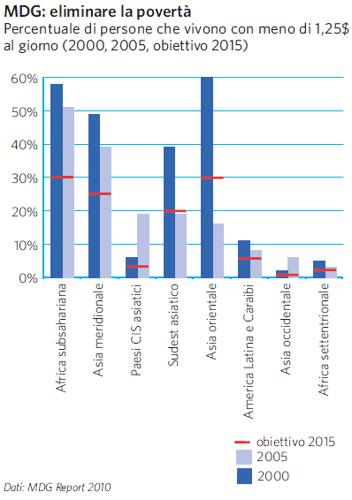

Tra 2000 e 2005, la quota di persone che vive con meno di 1,25 $ al giorno nei paesi ex sovietici e in Asia occidentale è aumentata dal 2% al 6%, in controtendenza rispetto al resto del mondo.

Nell’ultimo ventennio le disuguaglianze sono globalmente diminuite: se nel 1989 il 20% più ricco degli abitanti della Terra possedeva l’83% della ricchezza complessiva, nel 2009 tale quota si è abbattuta al 48%.

È indubbio che il concetto di società civile così come spesso viene utilizzato dai media, con grande enfasi sulle organizzazioni non governative (Ong) e il terzo settore, risenta di un’influenza occidentale e si basi principalmente sull’esperienza associativa euro-americana, difficilmente applicabile alla multiforme realtà sociale e culturale del resto del mondo, in modo particolare del cosiddetto Sud globale. Ciononostante, il termine società civile è stato utilizzato, re-interpretato e adattato ben oltre il contesto occidentale.

Ovviamente la struttura e le modalità di azione della società civile dipendono dalle matrici culturali e sociali del contesto di riferimento. Nel mondo arabo, per esempio, di fronte alla persistenza di regimi politici autoritari, la società civile si è gradualmente divisa in due campi: da un lato le organizzazioni che forniscono servizi sociali (spesso di vaga ispirazione religiosa, ma anche semplici Ong laiche), che difficilmente assumono posizioni ‘politiche’; dall’altro i gruppi di difesa dei diritti umani, molto spesso finanziati da paesi esteri e con un più marcato impegno politico. A questi due campi si aggiungono poi i movimenti sociali di esplicita matrice religiosa, che hanno stretti legami con gruppi militanti come la Fratellanza Musulmana, si oppongono apertamente alle autocrazie della regione e sostengono la campagna di liberazione del popolo palestinese, spesso anche attraverso l’uso di forme violente di resistenza.

Nel contesto latinoamericano, dopo la fine delle dittature e la graduale perdita di centralità delle organizzazioni per i diritti umani, l’avanguardia della società civile è stata rappresentata da movimenti sociali di nuova generazione, che hanno rivendicato un’alternativa all’economia capitalista e hanno proposto nuove modalità di partecipazione democratica. Esempi di queste forme di azione civica si trovano soprattutto in Argentina (in particolare in risposta alla crisi economica del 2001), in Brasile (grazie alle iniziative dei Sem Terra), in Ecuador, Perù, Uruguay e Messico. In Bolivia, la crescita dei movimenti sociali che si opponevano alla privatizzazione dell’acqua e del gas ha portato a un vero e proprio sconvolgimento degli equilibri politici del paese, con la sconfitta dei partiti tradizionali e l’elezione di un presidente indigeno, già leader del sindacato dei coltivatori di coca (i Cocaleros).

Nel mondo asiatico, nonostante le differenze e peculiarità, si distingue una società civile concentrata sulla lotta alla povertà, la microfinanza e il self-help. Le culture buddiste, indù e soprattutto confuciane, con il loro accento sull’idea di ordine sociale, insieme alla permanenza di regimi autoritari, hanno scoraggiato l’azione politica di molti gruppi civici, anche se è probabile che si assisterà a una crescita di movimenti più politici di pari passo con la graduale apertura democratica dei regimi della regione.

Infine, nell’Africa subsahariana la società civile è generalmente dominata dalle grandi Ong internazionali, la cui egemonia è esplosa grazie ai fondi per la cooperazione allo sviluppo, anche se negli ultimi anni si sono rafforzati molti gruppi autoctoni, sempre più legati a movimenti sociali transnazionali. A livello internazionale, la società civile del Sud globale è stata capace di esercitare un ruolo di leadership e forgiare alleanze con gruppi civici e controparti nel Nord. A partire dal 1999, con la grande contestazione del Wto a Seattle, la nuova ondata di partecipazione e protesta che ha segnato l’ultimo decennio è stata largamente dominata dal Sud globale. Non è un caso che il Forum sociale mondiale (l’espressione par excellence delle rivendicazioni della cosiddetta società civile globale) sia stato inaugurato in Brasile (nella città di Porto Alegre) e si sia poi replicato in India, Kenya e Senegal. Via Campesina, il più grande movimento globale di agricoltori e contadini, è un movimento che nasce nel Sud globale e che ora coinvolge migliaia di associazioni anche nei paesi del Nord. Le tante campagne contro i trattati di libero commercio (non ultima quella contro gli Accordi di partenariato economico tra l’Europa e i paesi di Africa, Caraibi e Pacifico) hanno dimostrato la fitta collaborazione che esiste tra organizzazioni e movimenti dei paesi in via di sviluppo e gruppi operanti nei paesi industrializzati. Da ultimo, il Vertice di Cochabamba in Bolivia nel 2010 ha dimostrato come i movimenti locali del Sud globale siano in grado di offrire una visione alternativa anche sulla questione dei cambiamenti climatici, contrapponendosi al fallimentare Vertice di Copenaghen del 2009 e riscuotendo grande interesse da parte delle società civili in Europa e in America.

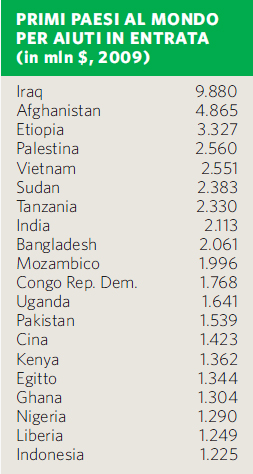

Gli aiuti pubblici allo sviluppo, guidati dalla finalità politica di garantire maggiore sicurezza nel contesto della contrapposizione tra i due blocchi durante la Guerra fredda, sono tradizionalmente andati a sostegno dei processi di sviluppo dei paesi di Africa, America Latina e Asia. Inizialmente si trattava di politiche tese a promuovere la crescita economica, finanziando progetti infrastrutturali, nella convinzione che potessero discenderne benefici a cascata per le popolazioni. In seguito tali politiche si sono maggiormente articolate, puntando a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni più vulnerabili e finendo col divenire, di fatto, un complemento o spesso un sostituto di carenti politiche nazionali di protezione sociale.

Di fatto, le politiche di cooperazione allo sviluppo si sono date un mandato molto ampio e ambizioso - contribuire a ridurre la povertà nel mondo - e hanno finito col disperdersi in un ventaglio ancora più ampio di approcci e interventi: promuovere la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani; garantire l’accesso ai servizi sanitari e scolastici di base; sostenere i gruppi più vulnerabili della popolazione; rafforzare le capacità governative e istituzionali di definire le politiche macroeconomiche e settoriali e di amministrare i servizi pubblici, in particolare nei cosiddetti stati fragili; alimentare lo sviluppo del settore privato e imprenditoriale; promuovere lo sviluppo sostenibile; favorire la ricostruzione e la pacificazione post-bellica attraverso missioni internazionali civili; soccorrere popolazioni colpite da calamità naturali. Si tratta di una gamma molto estesa di ambiti d’intervento, frutto di una progressiva accumulazione nel tempo di varie priorità che, anziché modificare gli indirizzi strategici, ha semplicemente generato una proliferazione di approcci non sempre coerenti.

Tuttavia, a fronte di un numero così alto di aree di intervento, frammentate in impegni sparsi in un centinaio di paesi beneficiari e che coinvolgono oltre 200 organizzazioni internazionali (cooperazione multilaterale), nonché le amministrazioni competenti e le agenzie nazionali di cooperazione allo sviluppo dei governi dei paesi donatori (cooperazione bilaterale), le risorse disponibili sono limitate. Oggi il flusso annuale di risorse a livello mondiale è piuttosto contenuto: circa 100 miliardi di dollari all’anno, pari a un terzo dei flussi di rimesse o degli investimenti diretti esteri verso i paesi in via di sviluppo e a un cinquantesimo dei proventi da esportazioni di quegli stessi paesi.

Alla luce di questa realtà, numerose sono le critiche che si possono avanzare. Da un lato, è diffusa la richiesta di aumentare le risorse finanziarie per rendere credibili le politiche: l’obiettivo è destinare almeno lo 0,7% del reddito nazionale lordo dei paesi donatori alla cooperazione allo sviluppo, favorendo anche una maggiore coerenza tra le diverse politiche (quelle commerciali e degli investimenti, le politiche migratorie e quelle ambientali) e il coordinamento tra gli attori coinvolti.

Altre critiche, di segno opposto, mettono in discussione l’utilità di politiche che reiterano gli stessi impegni da decenni, spendendo risorse finanziarie ingenti, senza che il costante mancato raggiungimento degli obiettivi produca cambiamenti di sorta. Questa critica accusa gli aiuti di essere controproducenti, guidati da una fallace logica della pianificazione dall’alto dei processi di cambiamento, che dovrebbe essere invece sostituita da più naturali logiche di mercato e da sperimentazioni su piccola scala. Si sottolineano anche i limiti di una logica e di un meccanismo perverso degli aiuti, che finiscono col rafforzare i sistemi clientelari e la corruzione nei paesi beneficiari, ritardando il processo di sviluppo e di democratizzazione anziché favorirlo.

Ulteriori critiche denunciano l’inefficacia dei piccoli progetti, giudicati incapaci di incidere sui processi complessivi di sviluppo e, quindi, l’inutilità di aiuti a progetto e la necessità di promuovere modelli di cooperazione centrati sui programmi, gli approcci settoriali e, tendenzialmente, il sostegno al bilancio pubblico.

Al di là di queste critiche puntuali, tuttavia, va evidenziato un limite di fondo. Le politiche di cooperazione allo sviluppo non si sono finora dotate di un sistema rigoroso e affidabile di valutazione dei risultati conseguiti, dell’impatto complessivo sullo sviluppo e la povertà, degli effetti prodotti e quindi della capacità degli interventi di trasformare la realtà nella direzione voluta. La conseguenza diretta è che vengono apprese solo lezioni episodiche, giudizi di segno opposto convivono e trovano possibili argomentazioni a sostegno del successo o del fallimento delle politiche. L’agenda internazionale sull’efficacia degli aiuti, promossa in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd), sta cominciando solo oggi e parzialmente ad affrontare questi numerosi limiti.

Contemporaneamente, i rapidi cambiamenti in corso nelle relazioni internazionali delineano nuovi scenari con cui le politiche di cooperazione allo sviluppo dovranno misurarsi, pena il rischio di una ulteriore perdita di efficacia.

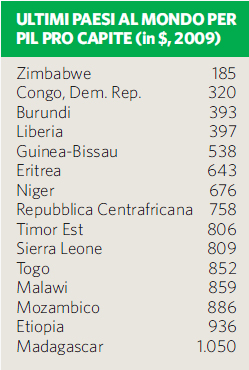

Anzitutto, a differenza che in passato, la maggioranza dei poveri oggi non vive nei paesi a basso reddito, ma in quelli a medio reddito: il tema della povertà va dunque declinato assieme a quello della disuguaglianza, ignorato dalle politiche di cooperazione allo sviluppo.

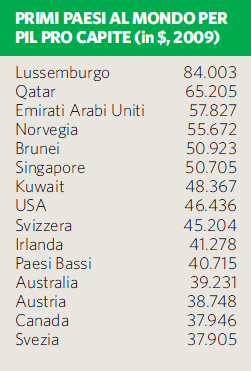

In secondo luogo, i risultati positivi che a livello internazionale si stanno registrando in termini di riduzione della povertà sono riconducibili a cinque paesi (Cina anzitutto, Brasile, Vietnam, Indonesia e India), i cui successi non dipendono dalle politiche di cooperazione allo sviluppo e sono il frutto di politiche economiche eterodosse rispetto alle raccomandazioni Oecd.

Inoltre, proprio i paesi un tempo detti emergenti si vanno affermando come nuovi protagonisti della scena globale anche sul fronte della cooperazione allo sviluppo, mettendo in discussione i principi e le modalità definite in ambito Oecd e dando corpo a nuove forme di cooperazione Sud-Sud.

Contestualmente, si affacciano sulla scena della cooperazione allo sviluppo nuovi attori non statali, come governi subnazionali (a cominciare dalle regioni, nel caso italiano) e il settore privato profit e no-profit (comprese le fondazioni filantropiche), portatori di interessi legittimi e diversi.

Infine, le nuove priorità dell’agenda politica internazionale ridefiniscono gli obiettivi delle politiche di sviluppo nazionale: la stabilità finanziaria, le migrazioni internazionali, la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare. Tutti temi che concorrono a definire una nuova agenda della sicurezza, con cui finora le politiche di cooperazione allo sviluppo si sono molto marginalmente intrecciate.

File:Atlante_Geopolitico_sistema_coloniale_fig_vol1_100400_001.jpg

Colonialismi e nazionalismi

L’idea-forza alla base del movimento di emancipazione dal colonialismo è il nazionalismo. Il riferimento è una nazione o un popolo che reclama di farsi stato entro un territorio dato. Nel mondo colonizzato il nazionalismo è un bene importato, raccolto e messo a frutto da minoranze di evoluti non necessariamente in consonanza con il sapere e il volere politico delle masse in quello stesso frangente storico. Il recupero della sovranità è solo un aspetto di un paradigma politico che riguarda la gestione dell’economia, la formazione e successione dei gruppi dirigenti, i rapporti di forza all’interno della società, la religione e le consuetudini.

La discussione sull’essenza del nazionalismo non è mai finita. Si va da una versione che sottolinea gli aspetti naturalistici a una rappresentazione che dà più risalto a processi frutto dell’immaginazione o dell’invenzione. Il nazionalismo anticoloniale trascende i singoli territori in cui l’imperialismo si è storicamente realizzato. A preparare il dibattito sull’autodeterminazione e poi l’indipendenza dei singoli possedimenti coloniali contribuirono, in una fase nella quale i presupposti per un’azione diretta e circostanziata non erano ancora maturi, correnti di pensiero transnazionali che non si fermano all’autonomia politica, volendo riempirla con un’identità riscoperta e possibilmente rinnovata. Le ideologie ‘pan’ (il panafricanismo e la negritudine, il panislamismo, il panarabismo) hanno fatto da trait d’union fra l’usurpazione coloniale come fenomeno generale e le politiche di riscossa paese per paese. Sono movimenti che travalicano le frontiere della geografia e della mente, mettendo in relazione luoghi e rivendicazioni con contesti vasti neppure ben definiti come i continenti, le razze o le appartenenze culturali e religiose. Il capitale simbolico che parlava di unità a queste comunità è stato parzialmente soppiantato dall’affermazione dei valori nazionali e delle ambizioni delle burocrazie locali, ma ha conservato un potere di richiamo che tornerà utile nelle crisi future.

I popoli colonizzati, e per loro le classi dirigenti, hanno cominciato ad affrancarsi dal cosiddetto assoggettamento del discorso insito nel colonialismo sfidando il monologo occidentalista e riabilitando voci tacitate. La cultura dominante è sollecitata a restituire lo sguardo – un’operazione che ha il valore di un riconoscimento reciproco a cui la cultura dell’Italia anche nel dopo-colonialismo non si è dimostrata particolarmente attrezzata.

Il Terzo mondo, anche dopo l’avvio del processo d’indipendenza dei paesi arabi, asiatici e africani, era afflitto dal peso dell’arretratezza, della marginalità e della dipendenza. Il possesso di materie prime di portata strategica ne faceva una posta della grande politica. Le illustri civiltà del passato, in Cina, India o nell’Oriente musulmano, erano solo un ricordo. Il Sud si configurò come blocco di paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. Il rapporto Nord-Sud – da vedere in parallelo al rapporto Est-Ovest, ma intessuto con esso – ricalca la linea fra sviluppo e sottosviluppo ed evoca la trama coloniale: le potenze coloniali sono il Nord o, secondo il lessico che evidenzia gli effetti economici del dominio, il ‘centro’; i popoli e le nazioni in cui l’Europa ha proiettato la sua potestà nell’epoca del colonialismo sono il Sud, la ‘periferia’ del sistema.

La penetrazione coloniale nel subcontinente americano ebbe luogo quando in Europa non era ancora iniziata la rivoluzione economica e politica che produsse il capitalismo e l’imperialismo. Diversa per tempi e modi è stata anche la storia dell’indipendenza in America, avvenuta prima dell’esplosione del colonialismo in Asia e Africa. Non sarebbe appropriato perciò parlare in questo caso di decolonizzazione. In America le lotte per l’indipendenza sono racchiuse entro l’alveo della popolazione iberica a cui si deve la stessa Conquista, spagnoli ovunque tranne che in Brasile, come manifestazione del crescente disagio nei confronti di madrepatrie lontane ed esigenti che per di più, a differenza dei paesi del Nord Europa, avevano imboccato una china discendente. Non si trattò di un’emancipazione totale. L’America Latina fu integrata nell’economia mondiale in una condizione di subalternità alla fine dell’Ottocento, quando non era più coloniale in senso stretto, pressoché nello stesso periodo in cui venne integrata l’Africa occidentale. Dagli anni Cinquanta del 20° secolo in poi finalità comuni hanno avvicinato l’America Latina e l’area afro-asiatica: le esperienze del subcontinente americano, simili o dissimili che siano con quelle dei paesi dell’Asia e dell’Africa, hanno il loro peso per far emergere il profilo complessivo del Sud o Terzo mondo.

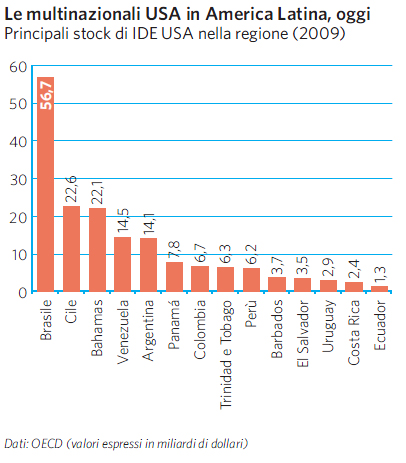

In America Latina il concetto di colonialismo, e all’opposto di nazionalismo, è multiforme: coinvolge le istituzioni del potere politico, l’economia e la sicurezza. Colonialismo, per estensione, è diventato un termine che si applica a qualsiasi espressione di sopraffazione o anche di influenza male accetta che può essere imputata a una potenza straniera anche dello stesso continente, in pratica agli Stati Uniti, o all’interferenza non necessariamente nella forma classica della perdita della sovranità. Sotto tiro non ci sono solamente gli ultimi feudi del colonialismo europeo. All’epoca della decolonizzazione in Asia e Africa, l’America conteneva ancora posizioni propriamente coloniali: i possedimenti inglesi, francesi e olandesi sulla costa nord-orientale dell’America meridionale (le tre Guiane) e negli arcipelaghi dell’America centrale. Molto care alla Francia per interesse e affezione, Martinica e Guadalupa sono sfuggite di fatto al processo di decolonizzazione e sono state elevate al rango di dipartimenti d’oltremare. Erano originari di Martinica, fra gli altri, i già citati Aimé Césaire e Frantz Fanon, due campioni assoluti dell’antimperialismo e del postcolonialismo. Con il tempo, gli Stati Uniti sono assurti a principale bersaglio della contestazione, prendendo il posto che era stato delle nazioni europee. L’anticolonialismo tende a coincidere con l’antimperialismo. Gli Stati Uniti sono stati attaccati non solo per lo strapotere delle compagnie multinazionali che sfruttano le miniere o le piantagioni, ma per l’abuso di basi, facilitazioni e accordi bilaterali o multilaterali in materia di difesa, fino a dar vita a una specie di colonialismo militare contro cui si mobilitano gli stessi ambienti liberali. Diversa è anche la natura del movimento per l’unità del continente, perché ad esso ha partecipato la potenza del ‘centro’ per eccellenza, gli Stati Uniti. Nell’emisfero occidentale sono concepibili e sono stati concepiti così due schemi di organizzazione alternativi e concorrenti: quello di Monroe, egemonico e basato sul predominio degli Usa, e quello di Bolívar, internazionalista e democratico, che si fonda sull’eguaglianza, la solidarietà e la sicurezza collettiva (Boesner 1984).

Colonialismo e negritudine

Aimé Césaire è nato in Martinica nel 1913. Suo padre era un funzionario delle poste. Andò a studiare a Parigi, dove conobbe Léopold Sédar Senghor, futuro presidente del Senegal, con il quale nel 1934 fondò la rivista «L’Étudiant noir». La rivista lanciò il movimento della negritudine nel quale si riconobbero molti giovani di colore: antillani, africani, americani. Nel 1939 pubblicò sulla rivista «Volontés» il lungo poema dal titolo Cahier d’un retour au pays natal, che ebbe la sua consacrazione definitiva quando fu ripubblicato in volume con una prefazione di André Breton (Césaire 1947). Percorse la sua carriera politica in Martinica, dove tenne la carica di sindaco di Fort-de-France dal 1945 al 2001, e in Francia come deputato della Martinica, prima per il Partito comunista e dopo il 1956 per il Parti progressiste martiniquais fondato da lui stesso. È morto nella sua Martinica il 17 aprile 2008. Il suo testo teorico più importante, Discours sur le colonialisme, uscì per la prima volta nel 1950 e di nuovo nel 1955 in una versione corretta e ampliata (Césaire 19552). Césaire ritiene che il colonialismo ha contraddetto i principi che sono alla base della civiltà, disconoscendo la validità e l’esistenza stessa della cultura dei popoli colonizzati. L’emancipazione dei neri passa per la scoperta di un’africanità di cui Césaire nonostante tutto si sentiva parte: non diversamente da Senghor, voleva elevare la cultura negro-africana a protagonista della civiltà universale alla pari con le civiltà giudaico-cristiana e arabo-musulmana, ma, a differenza di colui che considerava come un fratello, il suo innato radicalismo portava intanto Césaire a rivendicare con rabbia l’esperienza dei neri che non hanno inventato niente e che sono stati umiliati dai bianchi. Per Césaire, la violenza commessa dalle potenze coloniali è stata propedeutica alle atrocità che saranno compiute, da bianchi contro bianchi, nel periodo culminato nel secondo conflitto mondiale.

Un sistema a maglie strette

Il colonialismo ha concentrato le prerogative della sovranità in un numero esiguo di stati europei, negando identità e diritti ai paesi dell’Asia, dell’Africa e del mondo arabo. Con le indipendenze dei territori coloniali si è moltiplicato il numero degli attori sulla scena mondiale. Il potere ordinatore del mercato prendeva il posto delle altre forme di dominio. La nascita di tante nazioni sovrane al posto di colonie, protettorati, dipendenze o semidipendenze in Asia e Africa completò il corso verso un sistema mondiale di stati che in Europa si era compiuto per lo più fra il 18° e il 19° secolo. Nella prospettiva centro-periferia, la decolonizzazione non rappresenta la fine dell’interdipendenza asimmetrica e se mai la cristallizza nel divario sul piano politico e soprattutto economico. Di sicuro, non rientrava nelle capacità degli stati della periferia forgiare le relazioni che caratterizzano il mondo moderno e a cui anche l’Urss e la Cina, artefici delle due rivoluzioni antesignane del Novecento, si sono dovute in qualche modo conformare.

La decolonizzazione non sfuggì alle costrizioni di un ordine che rimaneva intimamente gerarchizzato. Stati Uniti e Unione Sovietica avevano tutto da guadagnare dalla liquidazione degli imperi coloniali. L’alleanza con l’Urss sarà un bonus in più per le avanguardie anticoloniali e i governi nazionalisti. Il colonialismo si lascia dietro un’eredità che permette di individuare le diverse sfere d’influenza. La scomparsa del colonialismo non escludeva la prosecuzione di un apparato di controllo del mondo in via di sviluppo per il tramite degli aiuti, dei capitali e della tecnologia, dello stanziamento di truppe e basi. Priva di un retroterra coloniale, per accedere al Terzo mondo in via di costituzione l’Unione Sovietica si dovrà accontentare dell’ideologia o dell’assistenza militare.

Gli assetti del dopoguerra abbozzati a Jalta non contemplavano direttamente la problematica del Terzo mondo, che era ancora di là da venire. Le Conferenze fra i Tre Grandi durante la guerra si limitarono a preconizzare la fine dell’epoca coloniale. Il mondo unico vagheggiato da Roosevelt divenne il terreno della contesa fra le due superpotenze. L’Occidente si trincerò dietro alla politica di contenimento dell’Urss e del comunismo, finendo per ipotecare il futuro del mondo coloniale. L’apprensione di Stalin per la sicurezza dello stato russo dopo le immani rovine della guerra con la Germania si traduceva in una minaccia agli occhi degli Stati Uniti e dei loro alleati in Europa (Romero 2009). La tragedia della Guerra fredda è che due progetti storici genuinamente anticoloniali confluirono in un sistema oppressivo per effetto del conflitto al vertice, delle poste in palio e della paura per le conseguenze quasi apocalittiche di una vittoria dell’antagonista (Westad 2005). Il confronto militare era esasperato dalla capacità distruttiva dell’energia atomica. Se in Europa l’equilibrio del terrore era piuttosto una garanzia dello status quo, nella volatilità e indeterminatezza dell’area coloniale non c’erano freni per la diffusione della belligeranza. A causa della Guerra fredda fra Est e Ovest, l’impegno delle Nazioni Unite a favore della pace non poté dispiegarsi in tutte le sue potenzialità. Il termine di riferimento delle istituzioni finanziarie di Bretton Woods era il mondo sviluppato e in particolare l’Occidente. Sia la Banca mondiale (Wb) che il Piano Marshall avevano come obiettivo la ricostruzione degli stati europei che avevano partecipato alla guerra più che lo sviluppo dei paesi di nuova indipendenza.

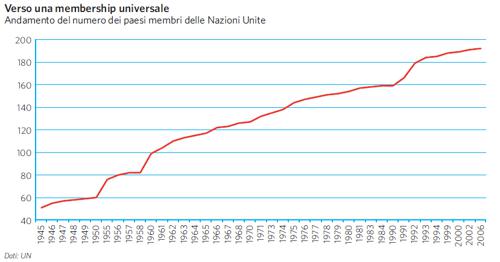

Gli stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945 erano in maggioranza stati europei e americani. La Carta di San Francisco inneggiava ai popoli, ma era stata redatta su misura per gli stati costituiti. In materia di colonialismo o anticolonialismo, anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Un nel 1948 non si spingeva oltre indicazioni prescrittive. Si dovette attendere la decolonizzazione perché le Un applicassero davvero il principio dell’universalità. Fin dall’inizio, comunque, gli stati di nuova indipendenza considerarono le Nazioni Unite come la loro organizzazione d’elezione, un’ancora di salvataggio dai pericoli che faceva gravare su di loro lo scontro fra le grandi potenze. Nel 1960 l’Assemblea generale approvò le prime risoluzioni che codificavano il diritto all’autodeterminazione dei possedimenti coloniali. In quello stesso anno, le Un allestirono un’operazione militare, che oggi si chiamerebbe di peace-enforcing, per assistere il Congo lacerato dalla guerra civile. Il segretario generale Dag Hammarskjöld si illuse di aver trovato la funzione giusta per la massima organizzazione internazionale, al riparo dalle tensioni Usa-Urss, ma la Guerra fredda era troppo pervasiva e la sua ombra coprì anche l’Africa, a dimostrazione che il Terzo mondo era destinato a essere il teatro del conflitto Est-Ovest. Quanto più il Sud si consolidò con la forza dei numeri, stabilendo un asse preferenziale con l’Est su temi come l’autodeterminazione o l’eguaglianza, tanto più le Nazioni Unite subirono una sorta di delegittimazione e svuotamento, concentrando il potere decisionale nel direttorio del Consiglio di sicurezza, dove i cinque Grandi godevano del diritto di veto, a scapito della più democratica Assemblea generale.

La sorte delle colonie

Durante la Seconda guerra mondiale le colonie delle potenze europee in Asia e le Filippine, un possedimento degli Stati Uniti, vennero occupate dalle truppe giapponesi. L’eccezione più significativa fu l’India, dove la potestà britannica non venne scalfita. Molti esponenti del nazionalismo asiatico, fra cui un futuro campione del Terzo mondo come l’indonesiano Ahmed Sukarno, presero per buono l’appello di Tokyo intonato allo slogan ‘L’Asia agli asiatici’.

Anche la Germania e, con i suoi limiti, la stessa Italia cercarono di mobilitare forze nazionaliste, soprattutto nei paesi arabi e islamici, contro i padroni coloniali che erano ora i loro nemici in guerra. Nelle Conferenze di guerra fra Stati Uniti, Urss e Regno Unito fu variamente discussa la possibilità di una transizione più o meno rapida delle dipendenze coloniali all’indipendenza senza ripristinarvi il potere coloniale. Naturalmente Churchill si oppose con tutte le sue forze. Anche la Francia era contraria, ma non c’erano francesi né a Jalta né a Potsdam. Pur partendo da premesse diverse, Usa e Urss trovarono più di una sintonia sulla possibilità di una fine assistita del colonialismo. Di fronte alle prime incrinature dell’alleanza di guerra, però, prevalse il riflesso condizionato della solidarietà occidentale e gli Stati Uniti, tanto più dopo la successione di Truman a Roosevelt, non portarono a fondo il proposito originale. Le truppe alleate raccolsero la resa delle truppe giapponesi avviando di fatto la restaurazione del colonialismo. La divisione a metà della Corea e del Vietnam fu la conseguenza della presenza a nord di truppe sovietiche (in Corea) e cinesi (in Vietnam) e a sud rispettivamente di truppe americane e inglesi. L’influenza della Cina in Vietnam cambiò di segno con l’ascesa al potere dei comunisti a Pechino, quando era ormai scoppiata la guerra fra il Viê. t Minh e la Francia. In tutta l’Asia l’influenza diretta di Mosca fu confinata di fatto alla Corea. Anche in Medio Oriente e nell’Africa del Nord gli occidentali mantennero le posizioni. Il Consiglio delle quattro potenze vincitrici (con la Francia) e poi le Nazioni Unite (Un) decisero il futuro delle ex colonie italiane, che erano state occupate dalle forze armate britanniche. L’Urss voleva sfruttare l’istituto dell’amministrazione fiduciaria introdotto nella Carta delle Nazioni Unite al posto del mandato per ottenere l’amministrazione di una parte della Libia (di preferenza la Tripolitania). Gli Stati Uniti non furono pregiudizialmente contrari, ma alla fine anche in Libia non fu lasciato nessuno spazio alle aspirazioni di Mosca. Sia in Libia che in Eritrea le potenze occidentali preservarono le basi militari che vi avevano costituito. La designazione di Idris a sovrano della Libia dava sufficienti garanzie a Usa e Gran Bretagna. La Somalia, fatto senza precedenti, fu assegnata in amministrazione fiduciaria all’Italia, che era l’ex potenza coloniale e uno degli stati vinti.

Dall’afroasiatismo al non allineamento

L’esordio in grande stile del Sud nell’arena internazionale dopo l’indipendenza è stato celebrato dalla Conferenza afroasiatica convocata nella città indonesiana di Bandung nell’aprile 1955. Vi parteciparono 29 paesi africani, arabi e asiatici. Il Sud rompeva il silenzio e attirava su di sé l’attenzione generale. Ahmed Sukarno, presidente dell’Indonesia e padrone di casa, guardava in alto: la Conferenza doveva iniettare la voce della ragione negli affari del mondo. Ne emergeva un mondo alla rovescia per le tradizioni consolidate di una comunità internazionale che non aveva certo i colori dell’Asia e dell’Africa. Bandung marcò un momento decisivo nella storia dei popoli del Sud sulla via del ritrovamento della loro identità e autonomia. L’Asia aveva la preminenza. L’Africa era sottorappresentata perché lì la decolonizzazione era ai primi passi.

I promotori della prima Conferenza afro;asiatica furono cinque paesi asiatici: Birmania, Ceylon (Sri Lanka), India, Indonesia e Pakistan. La Conferenza sarebbe stata riservata agli stati indipendenti. All’ordine del giorno c’erano l’anticolonialismo, lo sviluppo economico, il disarmo, la difesa della pace, il ruolo degli organismi internazionali. A tutti i paesi dell’Asia e dell’Africa veniva proposta, come piattaforma comune, la lezione dei Pantja Shila, i cinque principi della coesistenza pacifica enunciati da Sukarno e fatti propri in vari documenti da India e Cina. Alla Conferenza parteciparono, esponendovi senza nessuna censura i loro argomenti, rappresentanti di paesi in prima linea nella politica dei blocchi: da una parte Cina e Vietnam del Nord e dall’altra alcuni fedelissimi degli Stati Uniti o della Gran Bretagna fra cui la Turchia, membro della Nato. Israele e Sudafrica furono esclusi. Il primo ministro indiano Nehru liquidò la candidatura dell’Unione Sovietica, il cui territorio si estendeva a cavallo fra Europa e Asia, asserendo che l’Urss era rivolta piuttosto verso l’Europa. Le divisioni della Guerra fredda non risparmiarono l’andamento dei lavori. In senso stretto, Bandung non fu una Conferenza neutralista o di neutralisti, anche se Nehru, l’araldo del neutralismo attivo, vi espose con passione la necessità che i paesi di nuova indipendenza si costituissero in un fronte della pace, tenendosi fuori dalle alleanze militarizzate con le grandi potenze: quando il mondo fosse stato diviso rigidamente in due blocchi la guerra sarebbe diventata inevitabile. Il delegato iracheno accusò il movimento comunista internazionale di voler sovvertire l’ordine nei paesi di recente costituzione. Esacerbando i termini della polemica, il delegato filippino Carlos Peña Rómulo, indicato da molti come il portavoce della componente filostatunitense, descrisse il rapporto tra Unione Sovietica e satelliti come un rapporto egemonico peggiore del vincolo coloniale instaurato da francesi e britannici. Invitata a dispetto del suo rango di grande potenza, la Cina popolare si comportò con prudenza, evitando di suscitare fenomeni di rigetto. Nei suoi interventi in plenaria o negli incontri bilaterali il primo ministro cinese Zhou Enlai esibì le sue non comuni doti di statista e di diplomatico, facendo della Conferenza di Bandung la vetrina di un paese che si mostrava per la prima volta senza mediazioni a un mondo povero e subalterno, sino a pochi anni prima oppresso dalla colonizzazione. Oggetto di contrasti fu proprio il concetto di colonialismo, che per certi aspetti era il sottofondo della Conferenza e più in grande della solidarietà afroasiatica.

Le restrizioni geografiche dell’afroasiatismo cominciarono a essere superate con il vertice che si tenne nel luglio del 1956 fra Tito, Nehru e Nasser nell’isola di Brioni. L’incontro fra tre leader di tre continenti diversi inaugurò la politica del non allineamento, sintesi delle varie dottrine neutraliste e terzaforziste. Il disimpegno dai blocchi aveva ora una sede squisitamente politica. Le tematiche d’origine coloniale trovavano un riscontro fuori dell’area afroasiatica. In linea di principio, quella politica concerneva entrambi i poli, ma chi si sentiva più toccato nella propria vocazione egemonica era l’Occidente. Nessuna potenza poteva gareggiare con gli Stati Uniti per il numero di basi e di soldati dislocati in paesi terzi. Con l’aggiunta della Iugoslavia, che trasfuse nel movimento nato a Bandung la sua esperienza di paese europeo liberatosi dalla morsa dell’Urss staliniana senza farsi fagocitare dal blocco opposto, venne meglio chiarita l’esigenza dell’equidistanza. La Iugoslavia guardava oltre la decolonizzazione. L’anticolonialismo andava coordinato con l’evoluzione delle relazioni internazionali per arrivare a una condizione superiore di coesistenza e sicurezza, basata sul disarmo e la coesistenza invece che sugli armamenti e i patti militari.

Sotto la leadership della Iugoslavia e personalmente del maresciallo Tito nel settembre 1961 si svolse a Belgrado la prima Conferenza dei paesi non allineati, che con l’adesione della Iugoslavia e di Cuba abbracciava quattro continenti. Lo spirito di Bandung era stato la magnificazione dei nazionalismi dei popoli di colore, della loro cultura e di una politica alternativa. Come previsto all’inizio del secolo da William E.B. Du Bois, uno dei padri del panafricanismo, la color line è stata fondamentale nella storia del Novecento. Mentre il rapporto Est-Ovest tendeva alla stabilità, la dimensione Nord-Sud, dove erano ancora presenti residui di colonialismo e razzismo, e dove si moltiplicavano le punte di ribellismo contro l’ordine coloniale o neocoloniale, era mobile perché mutevole era la collocazione dei paesi in via di sviluppo (pvs), né capitalisti né socialisti, e in ultima analisi non ancora moderni. Le conferenze dei non allineati si susseguirono a scadenze regolari, in genere ogni tre anni, sino alla fine degli anni Settanta, smarrendo poi molto del mordente originario. Dopo Belgrado le sedi furono il Cairo (1964), Lusaka (1970), Algeri (1973), Colombo (1976) e l’Avana (1979). Già negli anni Ottanta, con i prodromi del disfacimento o superamento dei blocchi, il non allineamento vide compromessi il suo messaggio e il suo stesso significato.

La Conferenza dei non allineati di maggior spicco fu quella di Algeri nel settembre 1973: contarono sia il prestigio dell’Algeria e del suo presidente Houari Boumedienne come leader del Terzo mondo, sia il momento di slancio di una strategia per la decolonizzazione economica dopo la conquista della sovranità politica. Boumedienne denunciò nel discorso d’apertura gli effetti collaterali delle intese di vertice fra Usa e Urss a danno del Terzo mondo (povertà, guerre locali). La Conferenza dei non allineati all’Avana nel 1979 servì a Fidel Castro per propugnare il principio – prediletto da Cuba, ma controverso – dell’alleanza naturale fra Terzo mondo e Urss nella comune lotta contro il colonialismo e l’imperialismo. Anche in quella che doveva essere la sua ultima partecipazione alle conferenze dei non allineati, Tito ripeté ancora una volta che l’equidistanza doveva restare la via maestra del movimento.

I Dieci punti di Bandung

La Conferenza afroasiatica di Bandung (aprile 1955) si concluse con l’approvazione dei Dasa Shila Bandung (Dieci principi di Bandung) e di un lungo comunicato finale.

I Dasa Shila Bandung erano:

1) Rispetto per i diritti fondamentali dell’uomo e per gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite;

2) Rispetto per la sovranità e l’integrità territoriale di tutte le nazioni;

3) Riconoscimento dell’uguaglianza di tutte le razze e di tutte le nazioni, grandi e piccole;

4) Astensione da interventi o interferenze negli affari interni di altri paesi;

5) Rispetto per il diritto di ogni nazione a difendersi da sola o in collaborazione con altri stati, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite;

6) (a) Astensione dal partecipare ad accordi di difesa collettiva volti a favorire gli interessi particolari di una delle grandi potenze; (b) Astensione da parte di ogni paese dall’esercitare pressioni su altri paesi;

7) Astensione da atti o minacce di aggressione e dall’uso della forza nei confronti dell’integrità territoriale o dell’indipendenza politica di qualsiasi paese;

8) Composizione di tutte le vertenze internazionali con mezzi pacifici quali trattative, conciliazione, arbitrato o componimento giudiziario, come pure con altri mezzi pacifici secondo la libera scelta delle parti in conformità alla Carta delle Nazioni Unite;

9) Promozione dell’interesse e della cooperazione reciproca;

10) Rispetto per la giustizia e gli obblighi internazionali.

La Conferenza afroasiatica pensava che una cooperazione amichevole in conformità a questi principi avrebbe contribuito efficacemente al mantenimento e allo sviluppo della pace e della sicurezza internazionale, mentre la cooperazione in campo economico, sociale e culturale avrebbe propiziato una comune prosperità e il benessere di tutti.

Malgrado l’auspicio espresso a Bandung di una nuova riunione della Conferenza in consultazione con tutti i paesi interessati, una Bandung II non avrà mai luogo: i tentativi effettuati nel 1965 per una seconda Conferenza degli stati afroasiatici con sede in Algeria o di nuovo in Indonesia fallirono.

Un nuovo ordine economico internazionale

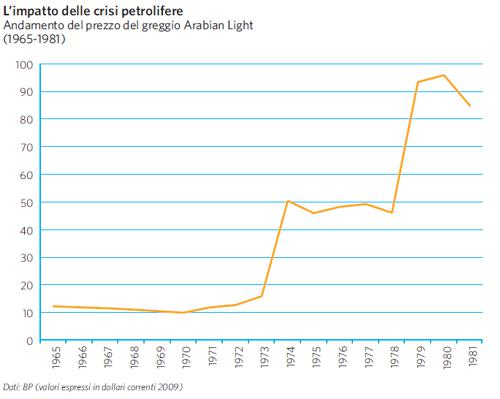

L’aumento dei prezzi del petrolio, ipotizzato o anticipato dal vertice di Algeri e innescato concretamente dalla Guerra del Kippur nell’ottobre 1973, sconvolse le regole del gioco vigenti dai tempi del colonialismo, conferendo più potere ai paesi produttori di energia e materie prime. Il Terzo mondo possedeva una risorsa con cui mettere in difficoltà il ‘centro’, ritagliando per sé uno spazio di maggiore autonomia. Le nazioni del Sud erano in grado ora di dettare l’agenda alle Nazioni Unite, facendo approvare alcuni testi che fecero scalpore. L’idea di fondo del Sud era di creare un Nuovo ordine economico internazionale (Nieo nell’acronimo inglese). Il Nieo riprendeva il progetto di Bandung e lo traduceva nella sfera dell’economia. La chiave di volta doveva essere un’interdipendenza predisposta alla parità. Invece di un rapporto fra gli stati presi singolarmente, si mirava a relazioni fra stati organizzati in comunità; invece di un ordine disposto per imposizione e dall’alto, un ordine ottenuto per via contrattuale. L’Urss sosteneva che il sottosviluppo era un problema tutto interno al mondo capitalista, aspettandosi forse di lucrare sui frutti della crisi: in effetti, la Russia non aveva un passato coloniale e l’Unione Sovietica di Brežnev non vantava tutte le credenziali proprie del Primo mondo.

Con l’azione intrapresa dai pvs si incrociarono le iniziative dello stesso Occidente per concertare investimenti e aiuti al servizio dello sviluppo delle aree più povere, impiegando la rendita petrolifera. La Francia abbozzò con Valéry Giscard d’Estaing un piano triangolare fra paesi occidentali, rendita petrolifera e paesi poveri. La battaglia del Terzo mondo era volta piuttosto alle riforme nelle sedi più adatte. Dagli anni Sessanta esisteva una speciale agenzia chiamata Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), il cui compito precipuo era di intervenire sullo scambio ineguale fra Nord e Sud al fine di incidere sulle cause della dipendenza. Per attutire gli scarti che penalizzano i paesi in via di sviluppo, costretti a esportare prodotti primari che si svalutano e ad acquistare prodotti finiti e beni di equipaggiamento i cui prezzi non fanno che lievitare con il procedere dell’inflazione e l’incremento del contenuto di progresso tecnico, si puntava a una riforma delle ragioni di scambio (terms of trade). L’aiuto non è sufficiente ed è destinato a perpetuare una condizione di inferiorità. Come rimedio, più che l’aiuto, si raccomandava il commercio con opportune agevolazioni per i più deboli (secondo il motto ‘Trade not Aid’). Il rapporto presentato alla prima sessione dell’Unctad a Ginevra nel 1964 è una specie di Magna Charta per i problemi del Sud nell’economia mondiale: «Oggi è imperativo costruire un nuovo ordine che si proponga di risolvere i seri problemi del commercio e dello sviluppo che affliggono il mondo». Quando l’agenda del Sud imboccò la strada del Nieo si erano svolte altre due sessioni dell’Unctad: New Delhi (1968) e Santiago del Cile (1972). La cosiddetta Tercera Unctad, nel clima effervescente del Cile di Allende e di Unità popolare, aveva dato una scossa all’intero processo. I paesi del Sud avevano smesso i toni petizionistici e avevano preso in mano il loro riscatto.

Un primo punto d’arrivo fu la Carta dei diritti e doveri economici degli stati, approvata alle Nazioni Unite nel 1974. L’azione del Sud si polarizzò su una negoziazione, a forti tinte politiche, nella quale affrontare in modo integrato e su un piede di reciprocità il contenzioso economico fra Nord e Sud. I temi erano lo sviluppo, il commercio internazionale, i prezzi dei prodotti di base, l’energia, la moneta, gli aiuti. La sede del negoziato doveva essere le Un, osservando le regole della procedura consensuale. A quello sforzo partecipavano importanti settori dello stesso mondo sviluppato, che vedevano il vantaggio di scongiurare una crisi dagli effetti funesti per tutti. In compenso, l’Urss continuava a essere praticamente assente: era come se sul pacchetto delle riforme economiche Nord-Sud il bipolarismo non funzionasse già più.

L’esito di quello che fu chiamato negoziato globale fu un insuccesso senza appello. Anche per gli accenti con cui furono formulate le richieste dei paesi in via di sviluppo, la trattativa fu scambiata per una rivincita del Sud. Il Nord reagì con il muro dell’autodifesa, speculando sulle divisioni che si stavano delineando all’interno dello schieramento che lo incalzava. La tattica dell’Occidente combinava dilazioni, piccole concessioni e una resistenza di sostanza sulle riforme più incisive. Nell’estate del 1980 il mancato consenso delle più importanti potenze occidentali – contro uno schieramento vastissimo che comprendeva i paesi in via di sviluppo, gli stati dell’Est, la Cina, quasi tutte le nazioni della Comunità economica europea – fece decadere l’intero disegno. Fra i no all’Assemblea generale si registrò anche quello della Germania, con poco riguardo per gli sforzi di approfondimento critico e di cucitura fra Nord e Sud in cui si era prodigato Willy Brandt, il cancelliere della Ostpolitik e della distensione in Europa.

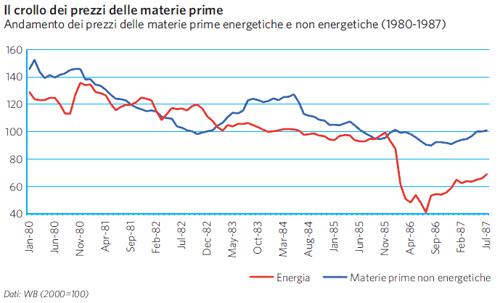

L’onda alta del dialogo Nord-Sud, e della stessa distensione Est-Ovest, aveva imboccato la curva discendente. L’unilateralismo divenne la bandiera del blocco occidentale, che aveva sempre nutrito più di un sospetto nei confronti del protagonismo dello schieramento afroasiatico. Pesarono anche i contrasti fra produttori di petrolio e consumatori e fra paesi poveri che confidavano soprattutto nell’aiuto e paesi che stavano avviandosi a competere con le economie ricche. Galvanizzati dalle due amministrazioni iperconservatrici giunte da poco al potere a Washington e Londra con Ronald Reagan e Margaret Thatcher, i paesi occidentali sabotarono l’appuntamento fra Nord e Sud a Cancún del 22-23 ottobre 1981. Dimenticata Bandung, risuonarono i primi rintocchi della controrivoluzione per richiamare all’ordine il Sud. Se si eccettua qualche riferimento poco più che rituale nei comunicati delle riunioni annuali fra le potenze più industrializzate, di negoziato globale e di una revisione del sistema economico mondiale non si sarebbe più parlato fino alla Dichiarazione del Millennio del 2000. Le ex potenze coloniali potevano addossarsi l’onere di soccorrere le nazioni povere a spese dei propri contribuenti, ma non erano pronte a rivedere i termini reali della disuguaglianza. Il Terzo mondo si era rivelato una tigre di carta: fra il 1980 e il 1988 i prezzi reali delle merci esportate dal Sud del mondo diminuirono di circa il 40% e i prezzi del petrolio addirittura della metà.

Diritti e doveri degli stati

L’elaborazione di un progetto concordato di riforma dell’economia internazionale approdò nella Carta dei diritti e dei doveri economici degli stati, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1974. A prendere l’iniziativa era stato il cosiddetto Gruppo dei 77, costituito dai paesi in via di sviluppo per coordinarsi nelle varie sedi internazionali e anzitutto alle Nazioni Unite.

Nel Capitolo I della Carta venivano enunciati così i principi fondamentali da valere nelle relazioni economiche internazionali:

a) sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica degli stati;

b) uguaglianza sovrana di tutti gli stati;

c) non aggressione;

d) non intervento;

e) vantaggi reciproci ed equi;

f) coesistenza pacifica;

g) parità di diritti e autodeterminazione delle popolazioni;

h) composizione pacifica delle controversie;

i) riparazione delle ingiustizie create dalla forza che privano una nazione dei mezzi naturali necessari al suo normale sviluppo;

j) adempimento in buona fede degli obblighi fondamentali;

k) rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

l) rinuncia all’egemonia e alle sfere d’influenza;

m) perseguimento della giustizia sociale internazionale;

n) cooperazione internazionale allo sviluppo;

o) libero accesso al e dal mare per i paesi che non abbiano sbocchi su di esso, nel quadro dei suindicati principi.

La commissione Brandt

Willy Brandt, un leader della socialdemocrazia tedesca che è stato cancelliere della Germania occidentale dal 1969 al 1974 e che nel 1971 è stato insignito del Premio Nobel per la pace, presiedette una Commissione internazionale indipendente con esponenti della politica, dell’economia e della cultura di Europa, Asia, Africa e America Latina. Dell’Est europeo era presente solo un esponente della Iugoslavia. Fu un incontro fra il terzomondismo maturo del Sud e le frange del Nord che perseguivano il comune interesse per una crescita condivisa in un regime tendenzialmente fra eguali. Il documento che fu elaborato alla fine dei lavori si ispira ai ‘modi per sopravvivere’ (Sampson 1980). Era un programma alieno da ogni utopia, ma si scontrò con l’onda contraria messa in moto sia dalla ripresa d’iniziativa delle forze più conservatrici in Europa e America una volta rientrate le paure dello shock petrolifero, sia da una congiuntura economica che costringeva di nuovo il Sud in una posizione di debolezza. Di lì a poco, in effetti, sarebbe esplosa la crisi del debito che colpì alcuni dei più importanti paesi dell’America Latina, fra cui il Messico e il Brasile.

Gli obiettivi di sviluppo del Millennio e principali traguardi

1. Eliminare la povertà e la fame

a. Dimezzare tra il 1990 e il 2015 il numero di persone che vivono con meno di 1 dollaro al giorno

b. Dimezzare tra il 1990 e il 2015 il numero di persone che soffrono la fame

2. Assicurare l’istruzione elementare universale

a. Garantire entro il 2015 che le bambine e i bambini di tutto il mondo abbiano accesso alle scuole elementari

3. Promuovere l’uguaglianza delle donne e la loro posizione sociale

a. Eliminare le disuguaglianze tra i sessi nell’accesso all’istruzione elementare e media entro il 2005 e per tutti i livelli di istruzione entro il 2015

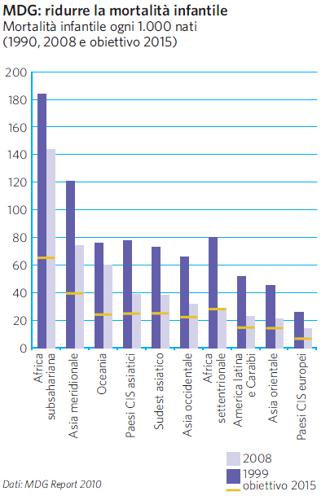

4. Ridurre la mortalità infantile

a. Ridurre di due terzi tra il 1990 e il 2015 il tasso di mortalità dei bimbi al di sotto dei cinque anni

5. Migliorare la salute materna

a. Ridurre di tre quarti tra il 1990 e il 2015 il tasso di mortalità materna

6. Combattere l’Hiv/Aids e le altre malattie maggiori

a. Fermare e invertire entro il 2015 la diffusione del virus Hiv/Aids

b. Fermare e invertire entro il 2015 la diffusione di altre malattie come la malaria e la tubercolosi

7. Assicurare la stabilità ambientale

a. Integrare i principi di sviluppo sostenibile nei programmi e nelle politiche di ciascuno stato

b. Dimezzare per il 2015 la quota di persone che non ha accesso all’acqua potabile

c. Raggiungere entro il 2020 un miglioramento significativo delle condizioni di vita degli abitanti dei quartieri poveri

8. Sviluppare un’alleanza globale per lo sviluppo

a. Sviluppare un sistema commerciale e finanziario

b. Affrontare i problemi dei paesi meno sviluppati

c. Affrontare i problemi speciali dei paesi in via di sviluppo il cui territorio non ha accesso al mare o è costituito da un’isola

d. Rendere il debito dei paesi in via di sviluppo sostenibile

e. Sviluppare strategie per l’occupazione giovanile, in collaborazione con i paesi in via di sviluppo

f. Assicurare l’accesso ai medicinali essenziali nei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le industrie farmaceutiche

g. Fare in modo che i benefici delle nuove tecnologie siano disponibili a tutti, in collaborazione con il settore privato

Il sottosviluppo e l’aiuto

Lo scandalo del sottosviluppo venne in piena luce dopo che i paesi colonizzati ebbero conseguito il fine primario dell’indipendenza politica. Terzo mondo equivale per molto tempo a paesi in via di sviluppo: anche nell’immaginario dell’opinione pubblica, Terzo mondo è l’insieme a cui sono destinati gli aiuti internazionali per alleviare condizioni di penuria e degrado.

Secondo gli studiosi liberali, il sottosviluppo è una rimanenza della storia precoloniale. Lo sviluppo è un processo lineare scandito in fasi o stadi lungo una scala ascendente, buona per tutte le epoche storiche e per tutti gli stati. Anche i paesi sottosviluppati o in via di sviluppo del Sud, con i necessari appoggi, avrebbero potuto percorrere tutto l’iter per il quale sono passati con profitto i paesi del mondo industrializzato fino al raggiungimento del fatidico decollo (take-off), reso possibile dalla compresenza di risorse e conoscenze in misura idonea a costituire una massa critica positiva. Sul fronte opposto, con il contributo del marxismo, fiorì una scuola di pensiero terzomondista che ha criticato i fondamenti dell’approccio classico con l’avallo della letteratura sviluppista. Il divario a svantaggio dei paesi esportatori di materie prime (spesso con l’aggravante della monocoltura) e a favore dei paesi industrializzati è il prodotto della divisione del lavoro imputabile al colonialismo e al capitalismo dipendente. Il sottosviluppo diventa l’altra faccia del successo e dell’opulenza del ‘centro’. La storia dell’America Latina è la prova che la fine della dominazione diretta non significa di per sé la fine della dipendenza.

I programmi di aggiustamento strutturale con l’aiuto della Wb e del Fondo monetario internazionale, intesi a mettere in ordine i conti macroeconomici, hanno svuotato lo sviluppo della sua ragione più profonda: la creazione di un sistema economico su base nazionale preordinato all’autosufficienza. L’intreccio di interessi, esigenze e false aspettative con cui si devono misurare le élites dei pvs rende impossibile o futile distinguere fra fattori interni e fattori esterni della dipendenza. Il colonialismo resta sullo sfondo e condiziona comunque le scelte dei gruppi dirigenti, che sono cresciuti a fianco del potere coloniale come collaboratori prima di capeggiare il movimento nazionale, assumendo responsabilità di governo al momento della decolonizzazione.

Nel suo affresco sulla storia del capitalismo mondiale, David Landes (1969) scrive che, anche se non si può dimostrare empiricamente che le società coloniali avrebbero compiuto una significativa trasformazione tecnologica delle proprie economie nel caso in cui non fosse intervenuto il colonialismo europeo a dirottare altrove le loro risorse, il colonialismo ha finito comunque per bloccare o distruggere le civiltà indigene. L’Africa, a differenza per esempio dalla Cina, non è mai stata alla testa di un’economia-mondo e questo storicamente è un ostacolo difficile da annullare. Altre analisi sullo sviluppo del capitalismo sottolineano come il colonialismo abbia sopperito alle carenze che affliggevano le società delle aree esterne, svolgendo un compito impareggiabile di promozione economica e sociale. La ricchezza del Sud dovrebbe molto, almeno come impulso a uscire dall’arretratezza, all’inversione della fortuna (reversal of fortune) di cui il colonialismo europeo sarebbe stato autore, volontariamente o meno, nelle zone povere del mondo (Acemoglu et al. 2002). Il colonialismo non ha mantenuto la promessa di creare stati moderni, ma ha avviato la formazione di un ceto medio urbanizzato e ha totalmente sconvolto la società tradizionale con specializzazioni di occupazione e attribuzioni, favorendo la crescita di una società civile ad aggregazione orizzontale che col tempo ha sostituto, non senza resistenze, la struttura eminentemente agnatica lungo le affiliazioni familiari, claniche e tribali nei rapporti di potere e nella distribuzione delle risorse.

Entrato a far parte dell’economia internazionale da relativamente poco tempo, l’aiuto pubblico allo sviluppo (aps) è ormai una componente fissa del discorso politico e mediatico. Non c’è nulla di scontato nella cooperazione: non è un atto dovuto, i suoi effetti si estendono ben al di là della semplice sfera economica, non è sempre una partita a somma zero. A partire dagli anni Cinquanta del Novecento i paesi occidentali hanno cominciato a devolvere parte delle proprie risorse allo sviluppo dei paesi poveri. L’aiuto è nato come effetto collaterale della decolonizzazione: le potenze coloniali suppliscono con versamenti di bilancio o con l’assistenza tecnica alle carenze di capitali, imprenditorialità e capacità operative di cui soffrivano e in parte soffrono gli stati di nuova indipendenza, che hanno fatto parte dei vari sistemi imperiali. In linea di principio le politiche d’aiuto ripetono i percorsi coloniali e mantengono rapporti già collaudati. Ci sono però donatori tradizionali, anche molto generosi in termini percentuali, come i paesi nordici o il Canada, che scelgono i loro beneficiari secondo criteri che non hanno nessuna impronta d’ordine coloniale. Gli Stati Uniti non avevano un retroterra coloniale in via di smobilitazione, ma stavano consolidando le proprie alleanze e l’aiuto è stato uno strumento essenziale della loro politica estera in tutta l’area della ‘periferia’ che circonda o assedia il mondo sviluppato. Gli scopi dell’aps sono ad ampio raggio: esigenze umanitarie, la ricerca di influenza politica, logiche di mercato e persino poste d’ordine strategico, ieri per il confronto Est-Ovest e oggi per la guerra al terrore o il contrasto all’emigrazione clandestina.

Molti modelli di crescita riconoscono l’importanza dell’aumento dei flussi finanziari dall’esterno nei processi di industrializzazione e modernizzazione delle nazioni in transizione. Gli argomenti teorici a favore di massicci trasferimenti sotto forma di aiuto pubblico allo sviluppo hanno tratto un ulteriore impulso dal lavoro di Jeffrey Sachs, al servizio delle Nazioni Unite e della Commissione per l’Africa promossa tra il 2004 e il 2005 dal primo ministro Tony Blair in coincidenza con la presidenza del Regno Unito sia dell’Unione Europea (Eu) che del G8. Se è vero che le potenze emergenti del Sud (Cina, India, Brasile) non devono lo sviluppo all’aiuto pubblico, l’aiuto internazionale è un elemento necessario in qualsiasi strategia per lo sviluppo nei paesi africani, che si trovano ad avere una consistente parte della popolazione sotto la soglia della povertà e per ciò stesso non in grado di accumulare autonomamente risorse da destinare a investimenti per lo sviluppo (Sachs 2005). D’altra parte, si è pure sostenuto con argomenti non banali che gli effetti macroeconomici dell’aps, soprattutto se di enormi proporzioni come gli aiuti prospettati dalla Commissione per l’Africa, possono essere viziosi: inflazione, incapacità oggettiva di assorbire vantaggiosamente il credito con l’onere conseguente del debito, alterazioni del mercato. Nel corso degli anni le modalità dell’aiuto si sono affinate e quasi tutti i donatori (con minore convinzione l’Italia) praticano forme di cooperazione a livello centrale, finanziando direttamente il bilancio, e non più con interventi su progetti singoli.

Ordine e disordine mondiale

Con il collasso dell’Unione Sovietica e la scomparsa del Secondo mondo, il Primo mondo e il Terzo mondo si sono rimodellati come Nord e Sud globale (Colombo 2010). La configurazione del Sud in termini geografici ha sempre scontato una certa approssimazione e la globalizzazione ne ha ulteriormente confuso i lineamenti. Il Sud non era il nemico sconfitto e non faceva parte del campo dei vincitori. Brandelli di Est sono caduti nel Sud. I colossi asiatici e altri paesi tradizionalmente annoverati fra i paesi in via di sviluppo hanno conseguito un grado di sviluppo che li pone comunque in una categoria a sé. Parag Khanna identifica un Secondo mondo in transizione composto da paesi che vengono chi dal Secondo e chi dal Terzo mondo: in esso figurano l’Europa dell’Est, l’Asia centrale e orientale, il Medio Oriente. Anche senza coordinarsi, le singole nazioni o regioni possono decidere la sorte della competizione fra le grandi potenze (Khanna 2008).

Date le diverse storie che i popoli e gli stati extraeuropei hanno avuto prima e dopo il processo di omologazione iniziato con l’espansione oltremare dell’Europa e la diffusione del capitalismo dipendente, il Sud è oggi, a tanta distanza dagli eventi unificanti, più eterogeneo che non al momento della costituzione del Terzo mondo negli anni Cinquanta o Sessanta del Novecento. Non tutti gli stati del Sud hanno subito il colonialismo allo stesso modo e nello stesso tempo. È giustificato più che mai l’uso dell’accezione di Sud al plurale. Si moltiplicano intanto – dall’America Latina all’Asia del sud-est, al Golfo e all’Africa sub-sahariana – le organizzazioni regionali che interagiscono con le organizzazioni internazionali e ne ricalcano i compiti a livello locale, sia nell’economia che nella promozione della sicurezza.

Lo schema bipolare è finito e il pluralismo, nelle due varianti del multipolarismo e del multilateralismo, è per sua natura complicato e volatile. Il Nord ha perso almeno in parte i privilegi di cui si è giovato in passato. Gli Stati Uniti e la stessa Europa conservano una superiorità militare che viene brandita sempre più spesso per riordinare la ‘periferia’ irrequieta. Il Sud è entrato in un’interminabile transizione che sprigiona instabilità e turbolenza in presenza di sistemi politici con un basso grado di istituzionalizzazione e una dovizia di armi disseminate durante e dopo la Guerra fredda. Stando al postulato sulla ‘fine della storia’ introdotto nel dibattito politologico da Francis Fukuyama, è come se i paesi del Sud fossero ancora profondamente impantanati nella storia, e dunque nell’ideologia e nel movimento. Anche la loro integrità territoriale è sub judice. Il Sud ha davanti a sé scadenze cruciali in tema di progresso, democrazia e interdipendenza, su cui il Nord esercita una vigilanza al limite dell’ingerenza: l’Occidente presume sempre di detenere le chiavi dell’universalità come sinonimo di modernità. L’inclusione nella comunità internazionale è soggetta a criteri (la democrazia, i diritti umani) che costituiscono l’immagine di marca dell’Occidente. I progressi della sua forza relativa aiuteranno il Sud a trovare la sua via, buttando alle ortiche il complesso del ritardo senza sentirsi obbligato a duplicare il modello insufflato dall’Europa e quindi senza dover rinnegare il passato? Se non può pensare di rinverdire i miti di Bandung, il Sud può negoziare un patto che distribuisca i dividendi del potere – la globalizzazione nel Duemila come la decolonizzazione negli anni Cinquanta.

Mentre la politica ha il compito di delimitare gli spazi in cui si esprime la sovranità degli stati, la globalizzazione per definizione non conosce limiti e questo già di per sé genera un mondo tendenzialmente anarchico. Il sistema delle relazioni internazionali è passato quasi senza soluzione di continuità dall’equilibrio del terrore che caratterizzava la Guerra fredda alle nuove guerre. La globalizzazione acuisce le tensioni perché oltre all’unificazione dell’economia e della tecnica invade anche il campo ipersensibile della cultura. I fattori religiosi, troppo a lungo trascurati, rimossi o repressi, ritornano d’attualità, assumendo aspetti apocalittici: la guerra della ragione contro la religione porta alla guerra della religione contro la ragione (Girard 2007). In America Latina, l’indigenismo, sopravvissuto nel chiuso delle comunità meno toccate dall’espropriazione e dall’assimilazione, ha cessato di essere una nicchia per gli antropologi ed è salito agli onori della politica. L’ossessione dell’identità che – con qualche buon motivo e molte forzature – si vorrebbe porre a principio base dell’ordine mondiale ha avuto momenti di assoluta criticità, ma potrebbe aver perso almeno in parte la sua virulenza. Il recente ‘risorgimento’ nel Nord Africa non ha dato l’impressione di voler inseguire il fondamentalismo islamico come disciplina giuridica e modello di organizzazione sociale. Una delle obiezioni mosse a Samuel P. Huntington (1996) è che lo scontro di civiltà è una profezia che si autorealizza allo scopo di tenere in vita una mentalità da Guerra fredda con l’islam al posto del comunismo. Dopo tutto, gli accomodamenti reciproci, le migrazioni e gli attraversamenti delle frontiere sono i veri caratteri della postmodernità e del postcolonialismo.

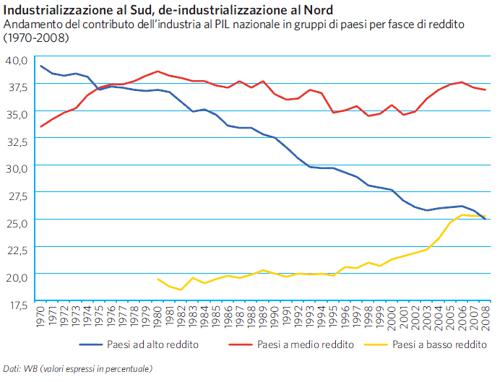

Negli ultimi 20-30 anni il mondo occidentale si è de-industrializzato in misura crescente specializzandosi in finanze e servizi, mentre si è intensificata l’industrializzazione del Sud per virtù proprie e per le scelte di delocalizzazione operate da imprese del Nord, cercando i vantaggi comparati del costo del lavoro. Il Nord ha perso alcuni pezzi pregiati. Le esportazioni dell’Asia includono sempre più prodotti ad alto valore aggiunto. La Cina, l’India, i paesi del Golfo, il Venezuela, il Brasile gareggiano con le ex potenze coloniali e gli Stati Uniti negli investimenti nell’ex Terzo mondo e negli aiuti pubblici e privati ai paesi poveri del Sud. In palio ci sono l’energia, il sottosuolo e la terra coltivabile a fini alimentari. L’Africa è assurta a posta strategica fra Occidente e Asia. Il mondo potrebbe essere alle soglie della maggiore equità e del rispetto reciproco fra i popoli di stirpe europea e non europea che Adam Smith ha tratteggiato e auspicato negli anni Settanta del Settecento (si veda Arrighi 2007). La diffusione di potenza ha effettivamente gratificato alcune nazioni emergenti del Sud. È presto per stabilire se l’aumento delle quote di produzione a livello mondiale della Cina, dell’India o del Brasile, l’affinamento di capacità delle élites di molti paesi della ‘periferia’ nel settore delle tecnologie di punta e le new entries nel club atomico provenienti dal Sud hanno cambiato veramente i rapporti. Si tratta pur sempre di fattori contingenti, che non intaccano quelli che il sociologo svedese Gunnar Myrdal (1969) chiama i processi di causazione circolare e cumulativa a favore del ‘centro’ come luogo prioritario per investimenti, innovazione e iniziativa politica. A cinquant’anni dal sogno svanito di Dag Hammarskjöld in Congo, le Nazioni Unite non riescono a riequilibrare il rapporto Nord-Sud e a padroneggiare le emergenze seguite alla fine dell’ordine bipolare. Riprendendo ancora l’ultimo libro di René Girard sull’antropologia negativa, la violenza, sfuggita al controllo proprio dei sistemi bene o male ordinati, insidia l’intero pianeta senza riuscire a produrre diritto.

Organizzazioni internazionali e organizzazioni regionali

Con l’ammissione in massa alle Nazioni Unite delle ex colonie delle potenze europee, il blocco afroasiatico ha assunto dimensioni tali da diventare l’ago della bilancia nell’attività e nelle votazioni dell’Assemblea generale. Meno rilevante è stata invece la posizione del Sud nel Consiglio di sicurezza. La Cina può essere considerata un rappresentante del Sud e ha sposato molte cause del Terzo mondo, ma Pechino tende a usare con parsimonia il diritto di veto di cui dispone e ha comunque preso possesso del suo posto alle Un solo all’inizio degli anni Settanta. Nell’eventuale riforma del Consiglio di sicurezza i tre continenti del Sud globale potrebbero avere ciascuno un seggio permanente ancorché senza veto: i candidati più accreditati sono il Brasile per l’America Latina (Argentina e Messico permettendo), l’India per l’Asia, il Sudafrica o la Nigeria per l’Africa. Qualche ambizione potrebbe nutrire l’Egitto come rappresentante dell’Africa araba o del Medio Oriente. Il Giappone, contrastato sia dalla Cina che dall’India, aspira a un seggio permanente come grande (al pari della Germania) più che in rappresentanza dell’Asia.

Un solo paese africano (Sudafrica) è membro del G20, dove sono presenti però le nazioni emergenti di Asia e America Latina. A cominciare dal 2001, alcuni paesi africani sono stati invitati ai vertici del G8 a latere delle sessioni ufficiali. In sedi come il Wto e nella diplomazia informale operano coalizioni imperfette fra paesi del Sud o del Secondo mondo. I Brics (Brasile, Russia, India, Cina con la recentissima cooptazione del Sudafrica) si sono riuniti il 14 aprile 2011 nell’isola cinese di Hainan proponendosi come il G8, in effetti un G5, degli emergenti. La linea del vertice è implicita in questa frase apparsa nell’editoriale di un giornale cinese: «Sotto un sistema politico ed economico dominato dall’Occidente, ricchezza e potere globali sono stati a lungo distribuiti in modo iniquo tra paesi sviluppati e no». All’interno del gruppo affiorano dissidi sui rapporti con le Nazioni Unite in caso di riforma, sul cambio della moneta cinese, sull’energia. In compenso i cinque paesi si sono pronunciati contro l’uso della forza in Libia, prendendo le distanze dalla vocazione a gendarmi di Unione Europea e Nato.

Il Sud è articolato in una serie di organizzazioni regionali e continentali. Tradizionalmente la Lega araba difende i diritti dei paesi e dei popoli del Medio Oriente e per anni ha soprattutto patrocinato la causa palestinese. Sia pure con divisioni interne, negli ultimi tempi ha spesso collaborato con l’Occidente. Nella stessa area insistono il Consiglio per la cooperazione del Golfo (Gcc), che non esita a svolgere una specie di polizia su scala regionale in funzione antisovversiva, e l’Organizzazione della Conferenza islamica (Oic), che annovera peraltro fra i suoi membri anche i grandi stati musulmani asiatici.

In Africa operano sia un’organizzazione continentale che numerose organizzazioni regionali. L’Unione Africana (Au), che ha preso il posto dell’Organizzazione per l’unità africana nel 2002, è stata delegata esplicitamente dalle Nazioni Unite a gestire alcune crisi nel continente ed è titolare di una specie di diritto di prelazione nelle questioni africane. Le organizzazioni regionali, fra cui eccellono la Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas) a ovest e la Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (Sadc) a sud, hanno soprattutto funzioni economico-commerciali, ma esercitano anche un’alta sorveglianza di tipo politico e non escludono operazioni di pace.

Il regionalismo in America Latina è in piena mutazione per la concorrenza fra le organizzazioni, politiche o commerciali, che includono gli Stati Uniti, come l’Organizzazione degli stati americani (Oas in inglese, Oea nell’acronimo spagnolo), e quelle che vogliono sottrarsi all’influenza del grande vicino. L’accordo di unione economico-finanziaria con gli Stati Uniti è percepito come una versione appena corretta dell’egemonismo di Washington. Sul fronte opposto, si persegue una politica di affrancamento che esalta la sovranità e l’autodeterminazione. Per questo sono state create associazioni (il Patto andino, il Mercato comune del Sud, Mercosur, ecc.) che si propongono l’obiettivo di limitare la dipendenza dagli Stati Uniti attraverso un’unione doganale e la cooperazione economico-commerciale solo fra paesi del Sud. Il Venezuela di Chávez ha varato nel 2004 l’Alleanza bolivariana delle Americhe (Alba), a cui hanno aderito, oltre al Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, alcune isolette caraibiche e Honduras. L’iniziativa di Caracas fa un riferimento indiretto, anche nel nome, all’Alca (Area di libero commercio per le Americhe), ideata dall’amministrazione di George W. Bush e da considerare forse tramontata: nell’Alba, realtà o retorica, la cooperazione regionale si arricchisce di termini come giusto, equo, solidale e complementare. Il Venezuela, che è il quinto esportatore di petrolio al mondo, ha promosso, a parte, l’accordo detto Petrocaribe, con il quale vende petrolio a prezzi di favore a 18 paesi latinoamericani. Nel dicembre 2007 è stata lanciata una Banca del Sud con Venezuela, Brasile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay e Paraguay come suoi primi aderenti.

L’Africa partecipa a un progetto di collaborazione Sud-Sud imperniato sull’America Latina. Nel 2006 si è svolto ad Abuja il primo vertice America del Sud-Africa (Asa), patrocinato da Nigeria e Brasile, con la partecipazione di 47 nazioni dei due continenti. Il secondo summit si è svolto nel settembre 2009 nell’isola venezuelana di Margarita alla presenza di 60 delegazioni: il documento finale includeva 188 proposte destinate a consolidare la cooperazione Sud-Sud in ambiti come l’energia, il traffico di droga ed esseri umani, sicurezza alimentare, sanità, istruzione e cambiamenti climatici.

Autodeterminazione e secessioni

Per tutto il periodo del bipolarismo l’ordine vigente ha scoraggiato e, se necessario, impedito le rivendicazioni che avrebbero potuto sconvolgere lo status quo territoriale, in primis nelle regioni della ‘periferia’. Il principio di autodeterminazione è stato limitato di fatto ai territori dipendenti in quanto tali, non proteggendolo se e quando espresso da popolazioni e regioni parti di stati indipendenti o sulla via di diventarlo. Le Nazioni Unite intervennero per ricomporre l’unità del Congo contro la secessione del Katanga, che fu proclamata subito dopo l’indipendenza dell’ex colonia belga (1960-63). Senza interventi diretti dall’esterno ma con il sostegno fra gli altri di Regno Unito e Unione Sovietica, l’esercito federale della Nigeria sconfisse, a prezzo di una guerra sanguinosa, la secessione del Biafra (1967-70). Anche il tentativo della Somalia di conseguire con le armi in nome del pansomalismo il distacco e quindi l’annessione alla stessa Somalia dell’Ogaden, provincia dell’Etiopia abitata da somali, si scontrò con l’opposizione delle grandi potenze (1977-78). Riuscì invece, anche con l’aiuto dell’India, la divisione del Pakistan con la nascita del Bangladesh al posto del Pakistan Orientale (1971). Nel contesto della Guerra fredda fu un fatto pressoché unico.