Il terrorismo e la nuova agenda di sicurezza

di Andrea Carati e Arturo Varvelli

Le principali sfide alla sicurezza internazionale provengono oggi da minacce di tipo non convenzionale. Gli anni successivi alla fine della Guerra fredda hanno rivelato quanto il drastico mutamento geopolitico provocato dal crollo del sistema bipolare abbia avuto effetti profondi sull’agenda di sicurezza. Progressivamente le minacce di tipo convenzionale, centrate essenzialmente sugli stati e sulle loro risorse militari, hanno fatto spazio a minacce di natura non statuale, che non provengono dalle risorse militari e dalle forze armate degli stati nazionali e i cui effetti difficilmente si manifestano seguendo i limiti geografici e le geometrie spaziali tracciati dei confini territoriali.

L’intera gamma delle minacce alla sicurezza emerse negli ultimi due decenni, e che qualificheranno il prossimo futuro, manifesta una natura transnazionale e non convenzionale. Le nuove forme del terrorismo internazionale, le guerre cibernetiche, la proliferazione di armi di distruzione di massa e persino il fenomeno degli stati falliti presentano, seppur in misure diverse, alcune caratteristiche ricorrenti che rimandano alla crisi dello stato quale attore capace di controllare in modo esclusivo la gestione della sicurezza. Il segnale più evidente di tale crisi è l’incontrastato protagonismo assunto negli ultimi anni dagli attori non statuali sulla scena della sicurezza internazionale. Non si tratta solo dei gruppi terroristici transnazionali, su cui si sofferma maggiormente il dibattito pubblico, ma anche di hacker e pirati informatici, di soggetti privati che controllano il mercato illegale delle armi, della nuova pirateria o più semplicemente di fazioni politiche in lotta nel quadro di una guerra civile.

Se il protagonismo di attori non statuali rivela la perdita di centralità dello stato nella gestione della sicurezza, il fenomeno degli stati falliti rappresenta la forma più acuta della crisi dello stato sul piano del controllo del territorio. Gli stati falliti non sono una minaccia fra le altre, ma sono piuttosto il luogo entro cui originano, transitano e si diffondono le principali minacce alla sicurezza dell’attuale panorama internazionale. L’assenza di presidio da parte delle autorità che caratterizza uno stato fallito non solo espone la popolazione a conflitti civili, ma è soprattutto la condizione che, più di ogni altra, facilita qualsiasi operazione illegale, dalla proliferazione di armi all’attivismo di gruppi terroristici. Non è un caso che dal collasso delle autorità statali, dal conseguente vuoto di potere, e quindi dal fallimento dello stato siano sorte le principali crisi internazionali degli ultimi vent’anni: dalla Somalia ai Balcani, dall’Afghanistan alla Libia.

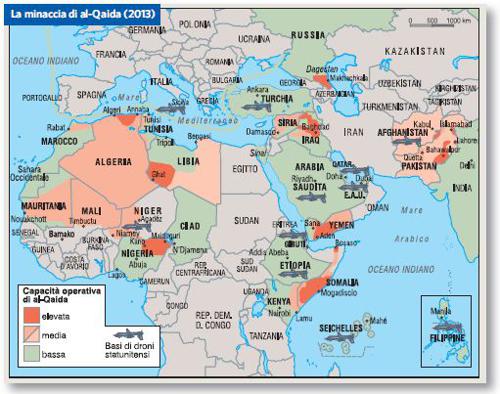

Non è un caso nemmeno che il rapporto fra stati falliti e nuovo terrorismo sia strettissimo. L’attività di gruppi terroristici come al-Qaida trova proprio negli stati privi di un efficace controllo del territorio i teatri più favorevoli per organizzare le proprie attività. La storia recente del gruppo terroristico più minaccioso dell’attuale sistema internazionale mostra un’incessante processo di riorganizzazione geografica che si muove lungo la traccia dei principali stati falliti dell’Asia, del Medio Oriente e del continente africano. Sudan, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yemen e Libia sono alcune delle tappe esemplari di questo costante riposizionamento, guidato dalla ricerca del territorio meno presidiato e dello stato fallito più ‘accogliente’.

Il nuovo terrorismo, nel suo rapporto simbiotico con il fenomeno degli stati falliti e delle altre minacce connesse, ha dunque rappresentato negli anni recenti la maggiore minaccia alla sicurezza. In certa misura, lo è ancor di più oggi, poiché la war on terror lanciata nel 2001 dal presidente americano G.W. Bush e, più in generale, il contrasto al terrorismo internazionale condotto da vari paesi alleati degli Stati Uniti sembrano aver prodotto effetti incerti e reversibili. Gli interventi militari in Afghanistan e in Iraq, la guerra dei droni che negli ultimi due anni ha assassinato decine di terroristi affiliati a diverso titolo ad al-Qaida, la cattura e l’uccisione di Osama Bin Laden hanno in alcuni casi limitato, ma non annullato, la minaccia del terrorismo. Il 2013 è stato un anno particolarmente allarmante. L’attentato al centro commerciale Westgate di Nairobi in settembre da parte del gruppo terroristico al-Shabaab, affiliato ad al-Qaida, l’ampliamento delle porzioni di territorio sotto l’influenza del network terroristico di al-Qaida e l’infiltrazione in vari paesi investiti dalle cosiddette Primavere arabe (Libia e Siria su tutti) mostrano un notevole attivismo, se non il ritorno di una stagione segnata dal terrorismo. Con tutta probabilità, dunque, nel prossimo futuro il terrorismo rimarrà in cima alle priorità dell’agenda della sicurezza internazionale.

Per offrire una panoramica sul fenomeno del terrorismo contemporaneo, le sue recenti evoluzioni e linee di tendenza, di seguito ci si concentra su al-Qaida, l’organizzazione terroristica predominante nell’attuale scena internazionale che ha dato prova di straordinarie capacità di adattamento, di riorganizzazione entro un vasto spazio geopolitico intercontinentale e di attrazione verso gruppi locali legati a vario titolo all’eterogeneo mondo del jihadismo islamico. Nella prima parte ci si concentrerà sullo stato attuale di al-Qaida, sulle sue debolezze e sui suoi persistenti punti di forza. Successivamente ci si rivolgerà alla riorganizzazione del gruppo terroristico in Asia – quindi principalmente in Afghanistan, Pakistan e nella Penisola Arabica –, in Nord Africa e nel Sahel.

Al-Qaida dopo dodici anni di guerra al terrorismo

L’uccisione di Osama Bin Laden e il drastico indebolimento della base storica di al-Qaida in Pakistan e Afghanistan, secondo molti esperti, può aver compromesso l’organizzazione, ma non ha eliminato il ‘qaidismo’, ossia il movimento ideologico orientato alla lotta contro gli infedeli su scala globale, un movimento capace di rigenerarsi, ispirare e insediarsi in ogni contesto locale entro cui si muovono gruppi islamisti. Il consenso fra gli esperti finisce qui. Benché al-Qaida sia riconosciuta come la minaccia terroristica più temibile, le opinioni sul suo stato di salute, se sia sull’orlo della completa sconfitta oppure se sia più forte oggi rispetto a pochi anni fa, sono divergenti.

L’eterogeneità dei giudizi sull’attuale forza di al-Qaida derivano principalmente da due ragioni. In primo luogo, va sottolineato che al-Qaida è un’organizzazione multiforme e multidimensionale: è al medesimo tempo un progetto terroristico di respiro globale, il centro gravitazionale di un composito universo di fanatici islamisti, un’ideologia ispirata a una concezione violenta del jihad, un esercito virtuale e un programma politico di creazione di un califfato in Medio Oriente. Dalla dimensione su cui ci si concentra può derivare una valutazione diversa sulla forza di al-Qaida. In secondo luogo, non è facile dare un giudizio univoco sull’attuale potere di al-Qaida, fondamentalmente perché i risultati di oltre dieci anni di guerra al terrorismo sono contraddittori. Fattori di indebolimento convivono con altri fattori che rimandano invece alla persistente vitalità dell’organizzazione.

I fattori di debolezza sono numerosi. La guerra al terrorismo, condotta principalmente dagli Stati Uniti, ha colpito in profondità il nucleo storico di al-Qaida in Afghanistan e in Pakistan, dove l’organizzazione è nata nel 1988. La caduta dei talebani ha privato l’organizzazione di un luogo ideale entro cui era possibile fare addestramento e progettare attentati con una libertà di movimento che oggi al-Qaida non ha in nessun altro paese. La guerra dei droni, quindi l’uccisione di capi e affiliati, intensificata dall’amministrazione Obama e concentratasi principalmente in Pakistan, ha letteralmente decimato la leadership storica. Gli attacchi dei droni, inoltre, hanno drasticamente limitato la libertà di movimento entro le zone tribali del Pakistan al confine con l’Afghanistan – dove si ritiene risieda ancora l’unità centrale decisionale di al-Qaida. Questi limiti, uniti alle misure di antiterrorismo adottate da tutti i paesi occidentali dopo il 2001, hanno prodotto una riduzione significativa degli attacchi su vasta scala. A titolo di esempio, va rilevato che fra il 1998 e il 2001 al-Qaida è riuscita a organizzare tre attentati di rilievo contro obiettivi vitali per gli Stati Uniti: gli attacchi congiunti alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania nel 1998, l’attacco al cacciatorpediniere USS Cole nel 2000 in Yemen e gli attentati dell’11 settembre 2001. Nei dodici anni successivi (2001-13), gli Stati Uniti non hanno subito alcun attacco paragonabile ai precedenti.

Il secondo ordine di fattori di debolezza rimanda al processo di decentralizzazione e localizzazione della strategia di al-Qaida. Per necessità, il gruppo terroristico ha avviato un dispiegamento in altri contesti regionali alla ricerca di un’alternativa all’area al confine fra Pakistan e Afghanistan (in Africa e nella Penisola Arabica). Contestualmente, ha ridotto la scala degli attacchi. Questo processo segnala le capacità di adattamento dell’organizzazione, ma tradisce diversi segnali di indebolimento. Anzitutto, l’affiliazione di nuovi gruppi locali, soprattutto se già preesistenti e ben radicati sul territorio, rende progressivamente la leadership di al-Qaida dipendente da attori regionali i cui interessi spesso non coincidono con quelli dell’organizzazione. Questo ha un effetto negativo sulla presa della leadership storica – nelle mani di al-Zawahiri dopo l’uccisione di Bin Laden – sul sempre più composito ed esteso universo di gruppi affiliati, ed espone l’intera rete qaidista al rischio di una eccessiva frammentazione. Infine, la strategia del ‘fai da te’ lanciata da al-Zawahiri, con cui si invita qualsiasi musulmano ad attaccare autonomamente secondo i propri mezzi e le proprie capacità ogni obiettivo sensibile per gli infedeli, dà la misura delle difficoltà di poter colpire al cuore gli interessi e i beni del ‘nemico lontano’ (gli Stati Uniti e, in seconda battuta, i paesi occidentali). Non solo la strategia del ‘fai da te’ è sostanzialmente fallita, in particolare sul territorio dei paesi occidentali, ma ha svelato la scarsa influenza che la leadership di al-Qaida ha sulle comunità islamiche residenti in Occidente, e non solo.

A bilanciare, in parte o del tutto, questi elementi di debolezza concorrono altri fattori che mostrano invece una persistente vitalità e pericolosità di al-Qaida. In primo luogo, l’organizzazione storica verticistica e circoscritta alle zone tribali del Pakistan e all’Afghanistan si è trasformata in una rete molto più estesa e diffusa. La presenza di al-Qaida nella Penisola Arabica (Aqap), in particolare nello Yemen, si è fatta particolarmente temibile. Nel paese, al-Qaida controlla crescenti porzioni di territorio e, per la prima volta, si occupa anche di amministrare ed erogare servizi alle popolazioni locali.

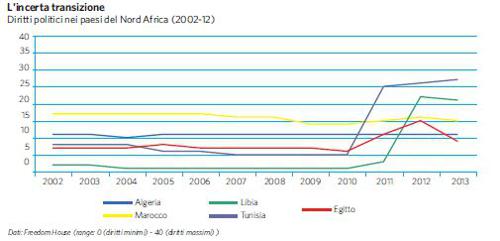

In secondo luogo, per al-Qaida le Primavere arabe si sono rivelate, nel lungo periodo, un’opportunità per infiltrarsi in paesi entro cui finora non si era registrata la sua presenza. Nella loro fase iniziale le sollevazioni in alcuni paesi arabi hanno alimentato aspettative di apertura e di un nuovo protagonismo dei movimenti islamici moderati. Da questo punto di vista hanno screditato l’estremismo islamico, soprattutto di matrice terroristica. Tuttavia, i risultati successivi – dall’instabilità dell’Egitto alla guerra civile in Siria, dal collasso dello stato in Libia alla repressione nello Yemen – hanno invece finito per indebolire i movimenti islamici tradizionali e accreditare, agli occhi di alcuni settori del mondo musulmano, l’idea che la violenza e il terrorismo rimangano le uniche vie percorribili per la conquista del potere. Ma al di là dell’accresciuta influenza sotto il profilo ideologico, la persistente instabilità politica e, ancor di più, il fallimento statuale creano le condizioni più favorevoli per l’infiltrazione di al-Qaida in nuovi quadri regionali.

Infine, va sottolineato che l’uccisione di Osama Bin Laden ha sottoposto al-Qaida a una pericolosa transizione al vertice che poteva rivelarsi fatale. Così non è stato, la morte del capo carismatico è stata superata con un passaggio di testimone ad un’altra figura storica, Ayman al-Zawahiri. Un passaggio delicato, non privo di tensioni fra il nuovo leader e i vertici dei movimenti locali nella Penisola Arabica, che tuttavia ha garantito la sopravvivenza dell’organizzazione.

Al-Qaida in Afghanistan, Pakistan e nella Penisola Arabica

Secondo le fonti dell’intelligence, sono solo quattro le figure storiche di spicco che rimangono al vertice di al-Qaida: al-Zawahiri (a capo delle operazioni esterne), Adnan Shukrijumah (a capo delle operazioni ‘interne’ in Afghanistan e in Pakistan), Khalid al-Habib e Saif al-Adel. L’agibilità e l’operatività dei vertici di al-Qaida in Pakistan – dopo essere stata costretta ad abbandonare l’Afghanistan nel 2002 – è stata ridotta drasticamente. La persistenza di una presenza in Pakistan, malgrado le condizioni particolarmente sfavorevoli, si spiega con il legame storico che al-Qaida mantiene con il territorio su cui è nata e prosperata a partire dalla fine degli anni Ottanta del Novecento. Ma anche con il ruolo che al-Qaida continua ad aver nell’insorgenza dei talebani in Afghanistan. La prospettiva del ritiro dall’Afghanistan degli Stati Uniti e della Nato nel 2014 ha alimentato l’aspettativa di un possibile ritorno dei talebani al potere. A questa prospettiva rimane oggi legato il futuro di al-Qaida in Pakistan e in Afghanistan.

A compensare l’indebolimento di al-Qaida nella sua area di origine ha contribuito il crescente ruolo ricoperto nella Penisola Arabica e in particolare nello Yemen. È qui che risiede la minaccia più incombente per i nemici di al-Qaida in generale e per l’Occidente. Dai 300 membri del 2009 l’organizzazione è arrivata a contare di recente circa mille membri. Al-Qaida ha inoltre inglobato o stretto legami con centinai di militanti appartenenti a gruppi tribali interessati a combattere contro il governo filoamericano. Aqap ha progressivamente intensificato gli attacchi nello Yemen a partire dal 2010 e le rivolte nel paese nel 2011 hanno favorito la proliferazione dell’organizzazione. Nel marzo del 2011 una parte considerevole delle forze armate yemenite ha smesso di seguire gli ordini del governo centrale nella repressione delle rivolte. Benché il controllo sui militari sia stato successivamente ristabilito, l’assenza di controllo del territorio ha favorito l’espansione della presenza di al-Qaida. Inoltre, l’organizzazione è arrivata a controllare vaste zone del territorio yemenita, comprese due province intere. In più ha significativamente aumentato la sua presenza in altre dieci. Infine, va rilevato che Aqap, nella sua ramificazione yemenita, ha conservato, più degli altri gruppi, l’obiettivo strategico di colpire il cosiddetto far enemy sul suo territorio – ossia gli Stati Uniti e, secondariamente, i paesi europei.

Il secondo raggruppamento di rilievo operante nella Penisola Arabica è al-Qaida in Iraq (Aqi). Attiva nel paese durante la guerra in Iraq, sotto la guida di Abu Musab al-Zarqawi, ha conosciuto il periodo di maggior fortuna nel 2005-07, quando è arrivata a controllare la provincia di Anbar. Dopo l’intensificazione della presenza militare americana e l’uccisione di al-Zarqawi (2006), il suo ruolo è stato notevolmente ridimensionato. Tuttavia, a partire dal ritiro americano (2011) e dal riemergere dei conflitti settari, negli ultimi due anni Aqi ha innescato un’escalation di attacchi contro il governo di Baghdad e la comunità sciita. A questa escalation si è accompagnato un progressivo radicamento dei militanti di Aqi nelle comunità sunnite, inedito rispetto agli anni della guerra in Iraq, quando l’estremismo e l’imposizione della sharia finivano per inimicare la popolazione locale.

A differenza di Aqap nello Yemen, Aqi ha, almeno temporaneamente, accantonato lo sforzo in direzione degli attacchi al far enemy e si è concentrata sulle sue attività regionali in Iraq e in Siria. E, sempre a differenza di Aqap, attualmente non ha un controllo territoriale in Iraq – che invece nel 2007 aveva conquistato nella provincia di Anbar. Inoltre, Aqi negli ultimi anni è stata indebolita dalle uccisioni ravvicinate dei suoi primi tre leader – Abu Musab al-Zarqawi, Abu Ayyud al-Masri e AbuAbdullah al-Rashid al-Baghdadi.

Una nuova frontiera di attivismo, invece, si è aperta nel 2011 con lo scoppio della guerra civile in Siria. Aqi è particolarmente attiva nel quadro della crisi siriana al fianco di Jabhat al-Nusra, gruppo affiliato ad al-Qaida in Siria, ritenuto il più forte e minaccioso nel composito schieramento che si oppone alle forze del regime di Assad. La Siria, per Aqi e più in generale per al-Qaida, costituisce un teatro di primaria importanza perché è anzitutto un luogo sacro nel cuore del mondo arabo. Non solo: sconfiggere il regime secolare e apostata degli alawiti (storica minoranza sciita alla guida del paese) rappresenterebbe per al-Qaida un successo senza precedenti, capace di rilanciare il suo ruolo in tutto il mondo arabo sunnita.

Il nuovo jihadismo in Nord Africa e nel Sahel

Negli ultimi anni il fronte del jihad è sembrato ridefinirsi attraverso nuove direttrici: dall’Iraq alla Siria e da qui verso l’Egitto e la Libia, attraversando il deserto dell’Algeria e del Mali sino alla parte settentrionale della Nigeria. Qui i jihadisti si sono contraddistinti per la capacità di ideare progetti indipendenti dal vertice di al-Qaida, accettando alleanze tattiche e convergenze con gruppi politici, soprattutto salafiti, che hanno obiettivi comuni. Principalmente, però, i jihadisti sembrano sfruttare l’instabilità dell’area nordafricana.

Gli ultimi anni hanno segnato un irradiamento delle formazioni radicali islamiche in Medio Oriente e in Africa. Il Sahara ha acquisito una nuova centralità geopolitica: l’attenzione si è polarizzata sul Mali e sull’intervento internazionale a guida francese (2012-13) contro le formazioni jihadiste e secessioniste che ne hanno occupato il nord, proclamando lo stato dell’Azawad.

La difficile transizione democratica in Nord Africa ha aperto ai gruppi jihadisti nuove possibilità e campi d’azione, oltre che nuove connessioni, principalmente tramite la Libia e il Mali, tra la regione mediorientale e quella africana. Fin dalla metà del primo decennio del Duemila questo fenomeno aveva prodotto l’irradiazione della rete, dall’iniziale regione di Afghanistan e Pakistan, prima in Iraq con al-Qaida in Iraq (Aqi) sotto la guida di Abu Musab al-Zarqawi, poi nel Maghreb con al-Qaida nel Maghreb Islamico (Aqim). Questo gruppo è sorto dalla trasformazione del Groupe salafiste pour la prédication et le combat (Gspc) a opera di Abdelmalek Droukdel in un’organizzazione che ha aderito ad al-Qaida, tramite contatti diretti tra lo stesso Droukdel e il leader di Aqi al-Zarqawi. A questa prima fase era seguito l’invio di combattenti jihadisti nordafricani in Iraq. Infine c’era stato il riconoscimento ufficiale e pubblico del numero due di al-Qaida Ayman al-Zawahiri, avvenuto nel 2006.

I più recenti movimenti jihadisti sembrano ancor più decentralizzati e orientati alle connessioni e alle battaglie locali e appaiono certamente favoriti dalla destabilizzazione di alcuni paesi o aree geopolitiche. Oltre allo Yemen, di cui si è già detto, è il caso dei gruppi jihadisti che operano nella Penisola del Sinai, che si sono rafforzati con la caduta del regime di Hosni Mubarak in Egitto. Sono poi sorte milizie che si ispirano, sono supportate o sono diretta emanazione del jihadismo qaidista come Jabhat al-Nusra in Siria, branca di Aqi dalla quale ha rivendicato l’indipendenza, o Ansar al-Sharia in Cirenaica, certamente favorite dalla guerra civile e dal caos di Siria e Libia.

Il rapporto tra jihadisti e comunità locali mediorientali e africane ha acquisito negli ultimi anni una rilevanza particolare. Al-Qaida sembra aver imparato dalle esperienze del passato: dove il network è riuscito a integrarsi con la comunità che lo ‘ospita’ ha potuto proliferare, trovando appoggi e coperture. Il caso più favorevole è naturalmente quello dei jihadisti, spesso provenienti dall’estero (Arabia Saudita, Nord Africa), completamente integrati all’interno delle aree tribali pasthun del Pakistan specialmente in Waziristan. D’altro canto, la mancata capacità di far sentire come propria alla popolazione irachena la battaglia di al-Qaida in Iraq e, soprattutto, una strategia indiscriminata di attacchi e attentati anche ai danni della popolazione locale, sono alla base dell’indebolimento della presenza qaidista nel paese negli ultimi anni.

Guadagnare il supporto popolare appare uno dei punti della strategia, in particolare nell’area nordafricana. Se certamente le ‘rivoluzioni’ arabe non sono sorte sotto l’impulso delle forze radicali islamiche, è anche vero che queste si sono prontamente adattate al nuovo contesto, cercando di riempire il vacuum di potere creato dalla caduta dei regimi. L’opportunità era stata individuata fin dalle prime settimane di rivolte dalla leadership di al-Qaida. L’instabilità politica, la porosità dei confini, la debolezza delle autorità centrali, l’incapacità delle stesse di controllare il territorio sembrano essere tutti elementi favorevoli al rafforzamento di al-Qaida in questa area.

L’attenzione al tessuto sociale locale appare evidente in un recente documento di Aqim ritrovato a Timbuctù (Mali) e firmato da Abdelmalek Droukdel, leader del gruppo. Nel documento, reso pubblico dalla Associated Press, si evidenziano gli errori compiuti, criticando per esempio la velocità con cui è stata imposta la sharia nel nord del Mali «senza tenere nella giusta considerazione l’ambiente, cosa che ha comportato il rigetto della religione da parte della popolazione locale». I gruppi terroristi sembrano quindi orientarsi verso una sorta di mimetismo sociale, calibrando i propri obiettivi all’interno dei contesti nei quali si stabiliscono e puntando a svolgere funzioni sociali e assistenziali in sostituzione degli stati falliti. Le Primavere arabe, in particolare, sembrano aver offerto ai movimenti jihadisti la possibilità di qualificarsi come interlocutori credibili sia all’interno dei paesi sia all’esterno, divenendo il riferimento delle organizzazioni salafite e wahhabite del Mediterraneo e del Medio Oriente.

Il rapporto ambiguo tra gruppi jihadisti e la più vasta maggioranza di salafiti, che tengono posizioni rigorosamente conservatrici – ma non violente –, sembra essere uno dei punti cruciali attorno ai quali consapevolmente al-Qaida sta costruendo la propria presenza nei paesi delle Primavere arabe, in particolare in Libia. I nuovi gruppi come Ansar al-Sharia in Cirenaica e Jabhat al-Nusra in Siria, che hanno al loro interno jihadisti di comprovata esperienza internazionale, si sono imposti come i gruppi maggiormente organizzati nella lotta contro i rispettivi regimi, guadagnandosi consensi sul campo. In più, Ansar al-Sharia si è imposto come custode dell’ordine grazie a un attento presidio del territorio. Questi nuovi gruppi non sembrano particolarmente interessati al riconoscimento ufficiale da parte del network qaidista. Ansar al-Sharia, in particolare, sta emergendo come nuova e altra etichetta, sia in Libia sia in Yemen, ma anche in Tunisia, Egitto e Mali, seppure i singoli gruppi non sembrano essere collegati tra di loro. Alcune di queste formazioni sembrano convergere verso tipologie di organizzazioni politiche dedite anche all’assistenzialismo, come Hamas o Hezbollah.

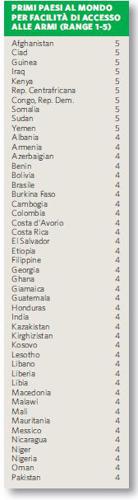

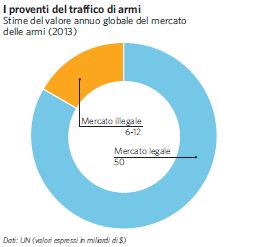

Inoltre, in Nord Africa, questi gruppi, a cominciare da Aqim, sono dediti ad attività tipiche delle organizzazioni criminali comuni, come il traffico di droga (cocaina in particolare) e di armi, l’immigrazione clandestina e i rapimenti. Anche in questo caso è essenziale la connessione con il tessuto locale, come è avvenuto grazie al legame con parte delle popolazioni tuareg che abbandonavano la Libia post-Gheddafi. Questo permette di attingere a fonti di finanziamento costanti per il jihad globale e allo stesso tempo per le attività sociali e assistenziali sul territorio. I traffici illegali servono quindi a consolidare un rapporto di dominio-protezione sul territorio in cui l’organizzazione opera, simile a quello delle mafie.

Nella stessa maniera agiscono i gruppi radicali che si sono formati da Aqim, o sotto il suo ombrello, come Mujao (Movimento per l’unicità e il jihad nell’Africa occidentale), Ansar al-Din e il gruppo di Mokhtar Belmokhtar. Sebbene vi sia confusione circa l’entità stessa dei diversi gruppi jihadisti – diretta emanazione di Aqim – che operano principalmente in Mali e nei paesi limitrofi, è possibile stabilire una caratteristica che li distingue. Da un lato, Ansar al-Din sembra essere molto più radicato sul territorio del Mali settentrionale e con i suoi elementi tuareg, e mira alla creazione di uno stato islamico nell’Azawad. D’altro, il Mujao – tra i cui membri vi sarebbero giovanissime reclute dai paesi dell’Africa nera– sembra essere un movimento più regionale, che ha trovato nel Mali settentrionale solo un teatro di un più ampio jihad che, nelle intenzioni, interessa tutta l’area dell’Africa occidentale e del Sahel.

Il processo di franchising tipico dell’organizzazione si sta probabilmente trasformando in una sorta di parcellizzazione o frammentazione delle forze jihadiste nell’area del Sahara e del Nord Africa. I gruppi sembrano adattarsi ai contesti locali ma, inevitabilmente, stemperano la pulsione al jihad globale. Proprio in quest’ottica la permeabilità delle società locali all’ideologia islamica radicale diverrà sempre più importante nel prospettare il successo di al-Qaida e delle altre organizzazioni terroristiche. Il confronto tra formazioni jihadiste/qaidiste con formazioni locali, come quelle dei Tuareg in Mali, dimostrano come questa penetrazione non sia affatto scontata. Anche in Libia, tutto sommato, le comunità locali, in buona parte clanico-tribali, si sono dimostrate certamente conservatrici, ma piuttosto refrattarie a un’ideologia violenta.

In conclusione, non sono ancora chiari gli effetti a lungo termine di questa rinnovata instabilità dell’area relativamente alla presenza di movimenti terroristi, ai mutamenti dell’organizzazione di al-Qaida e alle nuove minacce che questa (o la sua ideologia) porta con sé. Ma, certamente, si possono notare almeno tre risultati parziali: un revival dei gruppi radicali islamici nell’area tendente a colmare il vuoto politico causato dalla caduta dei regimi; la rinnovata connessione tra la criminalità organizzata e diversi di questi gruppi; l’opportunità che le aree di crisi (Siria e Libia in particolare) offrono come terreno di addestramento e militanza internazionale, con casi sempre più frequenti di combattenti europei sui fronti del jihad in Medio Oriente.

Pro Al-Qaida

La war on terror: da George W. Bush a Obama

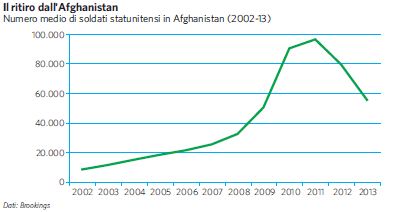

La war on terror è una definizione che è entrata nel linguaggio comune a partire dal 2001: si riferisce alla lotta globale al terrorismo degli Stati Uniti annunciata e lanciata dal presidente George W. Bush all’indomani degli attentati dell’11 settembre. La scala degli attacchi terroristici e la vulnerabilità degli Stati Uniti che ne è emersa hanno innescato una reazione immediata e aggressiva da parte dell’amministrazione Bush. La prima direttrice del contrasto al terrorismo è stata militare: nel 2001 gli Stati Uniti sono intervenuti in Afghanistan con la missione Enduring Freedom per dare la caccia a Osama Bin Laden e ai militanti di al-Qaida, responsabili degli attentati dell’11 settembre, e per destituire il regime dei talebani, accusati di aver ospitato e protetto la rete terroristica al-Qaida. Due anni dopo hanno attaccato l’Iraq, dove il regime di Saddam Hussein era sospettato della detenzione di armi di distruzione di massa. Nel 2002, nel discorso sullo stato dell’Unione del 29 gennaio, il presidente Bush identificò un ‘asse del male’ (axis of evil) al quale appartenevano la Corea del Nord, l’Iran e l’Iraq e che rappresentava una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. Nello stesso anno fu adottata la National Security Strategy in cui l’America si riservava il diritto alla guerra preventiva, reputata indispensabile nel contrasto al terrorismo. Sul piano interno, invece, nel 2001 fu approvato il Patrioct Act, un provvedimento legislativo controverso che, per ragioni di sicurezza, ha ridotto le tutele dei detenuti, dei sospettati e ha ampliato i poteri e le prerogative degli inquirenti e delle forze dell’ordine. Il presidente Obama, eletto nel 2008, ha confermato l’impegno americano sul fronte della guerra globale al terrorismo ma ha annunciato alcuni sostanziali cambiamenti. Ha inaugurato un approccio alla lotta al terrorismo, più sensibile alla salvaguardia dei diritti civili e dei valori fondamentali degli Stati Uniti. Quindi si è impegnato perché le libertà dei cittadini americani e i diritti dei sospettati di terrorismo vengano rispettati e ha avviato le procedure di chiusura del centro di detenzione di Guantánamo (luogo che ha sollevato molte polemiche per le condizioni e il trattamento riservato ai detenuti). In più, il presidente Obama ha adottato un approccio più mirato agli impegni militari americani: ha concluso il ritiro dall’Iraq e ha concentrato i maggiori sforzi in Afghanistan, dove ha comunque annunciato il ritiro delle truppe di combattimento entro il 2014 e, più in generale, ha progressivamente favorito le operazioni di antiterrorismo, come quelle condotte con l’utilizzo dei droni, piuttosto che le campagne militari su vasta scala.

La guerra dei droni

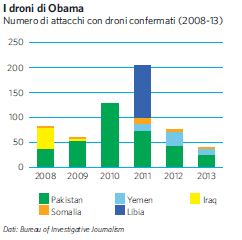

A partire dalle ultime fasi dell’amministrazione George W. Bush, l’uso dei droni si è affermato come uno degli strumenti della lotta al terrorismo su cui gli Stati Uniti hanno fatto particolare affidamento. I velivoli a pilotaggio remoto, senza soldati a bordo, grazie ai progressi tecnologici più recenti hanno raggiunto livelli di controllo a distanza, autonomia di volo e precisione senza precedenti. Tali caratteristiche hanno offerto agli Stati Uniti uno strumento particolarmente efficace

per l’uccisione mirata di terroristi o sospetti terroristi in teatri in cui le tradizionali operazioni di intelligence o l’uso della forza militare trovano difficoltà o sono sconsigliabili. Gli Stati Uniti hanno condotto missioni con i droni in diverse aree di crisi. Il ricorso è andato crescendo nel passaggio dall’amministrazione Bush a quella Obama, benché nell’ultimo anno si sia registrata una flessione nel numero di attacchi. Complessivamente Bush ha autorizzato 45 attacchi, tutti condotti in Pakistan, mentre il presidente Obama ne ha autorizzati almeno altri 308 in Pakistan, a cui si aggiungono un numero imprecisato di altre missioni in Pakistan, Afghanistan, Yemen, Somalia e Libia, durante l’intervento della NATO del 2011. L’uso dei droni si è rivelato estremamente efficace (ha decimato la leadership storica di al-Qaida in Pakistan e colpito a fondo i suoi vertici nello Yemen), è inoltre relativamente economico e non mette a rischio vite umane fra le forze armate americane. Tuttavia, le caratteristiche operative delle missioni hanno sollevato numerose critiche di natura etica, legale e politica. Sotto il profilo etico, il pilotaggio remoto sembra favorire un certo grado di deresponsabilizzazione del pilota, il quale non rischia la propria vita e non è fermato dalla recrudescenza della battaglia. A questo si aggiunge un numero rilevante di vittime civili, in calo con le tecnologie più avanzate e gli accorgimenti introdotti dall’amministrazione Obama, ma pur sempre intollerabili da un punto di vista morale. I droni, in secondo luogo, pongono dei problemi anche sotto il profilo giuridico. Le missioni dei droni non sempre, o raramente, rispondono a un attacco imminente che minaccia soldati o cittadini americani e violano la sovranità territoriale di stati con cui gli Stati Uniti non sono in guerra. Infine, sul piano politico molti elementi del processo decisionale che prelude agli attacchi rimangono poco chiari: su tutti, il ruolo del presidente degli Stati Uniti nell’autorizzarli, il grado di autonomia che ha la CIA nel farvi ricorso e la compilazione della black list che stabilisce chi vada ucciso.

L’attentato di Boston

Il 15 aprile 2013 un attentato alla maratona di Boston ha colpito gli Stati Uniti. Due bombe, costruite in maniera artigianale ma piuttosto potenti, sono esplose in prossimità del traguardo, provocando la morte di tre persone e il ferimento di più di 250. Gli attentatori sono stati individuati in due fratelli di origine cecena da tempo residenti negli Stati Uniti, Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev. Il primo è stato ucciso dalla polizia quattro giorni dopo, il secondo catturato e arrestato. L’attentato terroristico non pare essere stato eterodiretto da organizzazioni terroristiche straniere, tuttavia i due fratelli paiono motivati da ragioni religiose e politiche radicali, come l’avversione agli interventi militari statunitensi in Iraq e Afghanistan. Al di là di una storia personale di immigrazione, disagio sociale e mancata integrazione, è da rilevare la permanenza di uno dei due fratelli in Daghestan. Nel 2012, Tamerlan Tsarnaev avrebbe visitato per sette mesi la regione diventata l’epicentro dell’insurrezione jihadista nel Caucaso del Nord, area che ha già vissuto più di un decennio di disordini e sconvolgimenti. Tamerlan, con alle spalle peraltro una denuncia per violenza domestica, avrebbe iniziato a pianificare l’attacco al suo arrivo negli Stati Uniti proprio dopo questa visita. Secondo quanto dichiarato da Michael McCaul, presidente dell’House Committee on Homeland Security (Comitato per la sicurezza interna della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti), i due fratelli avevano seguito una speciale preparazione che avrebbe permesso loro di costruire le bombe prima di commettere l’attentato terroristico alla maratona di Boston. L’FBI ha reso noto di aver interrogato Tamerlan nel 2011, su richiesta della Russia, in relazione ai suoi possibili rapporti con i terroristi ceceni, senza però trovare alcun ‘indizio significativo’. Non appartenendo ad alcun network terroristico, dunque, il maggiore dei fratelli Tsarnaev pare aver agito a titolo personale, spinto da un movente politico e da un disagio psicologico legato al suo difficile passato, contemporaneamente fomentato da un indottrinamento di carattere religioso.

L’instabilità in Libia e il radicalismo islamico

L’attentato dell’11 settembre 2012 a Bengasi, nel quale hanno perso la vita l’ambasciatore statunitense in Libia, Christopher Stevens, e altri tre funzionari americani, ha reso evidente un fenomeno che progressivamente si era sviluppato in Libia, quello della presenza di gruppi terroristici legati all’islamismo radicale. Nel 2013 si sono verificati numerosi attentati e attacchi, anche se nessuno di grande portata. Nella Libia post-Gheddafi lo stato di diritto e il monopolio dell’uso della forza da parte dell’autorità centrale si stanno affermando molto faticosamente e l’instabilità sembra favorire derive estremiste. La guerra civile del 2011 ha lasciato in eredità una variegata serie di milizie che per diversi mesi hanno rifiutato di integrarsi in un unico esercito nazionale o all’interno delle forze di polizia. All’interno della galassia di queste milizie, specialmente in Cirenaica, vi sono gruppi radicali composti da elementi qaidisti o ex qaidisti. In quest’ambito la lunga tradizione del jihad in Cirenaica è un fattore rilevante per comprendere l’attuale situazione. I libici sono stati per anni il secondo maggior gruppo, dopo i sauditi, a combattere sui fronti iracheno e afghano, mentre sono oggi il gruppo più numeroso su quello siriano. Tuttavia l’islamismo radicale in Libia appare più un jihadismo ‘funzionale’ che ‘dottrinale’. Per buona parte dei libici, l’unico modo di dissentire da Gheddafi era quello di aderire ai movimenti jihadisti internazionali. Tra le milizie islamiche è emersa nell’ultimo anno Ansar al-Sharia, un gruppo armato presente a Bengasi e Derna, che condivide certamente alcuni punti dell’ideologia qaidista. L’obiettivo di questi gruppi sembra tuttavia più vicino a quello di organizzazioni come Hamas e Hezbollah, dedite al controllo territoriale con crescenti funzioni assistenziali nei confronti della popolazione. Il principale obiettivo delle forze jihadiste in Libia sembra attualmente quello di trasformare la Libia in una sorta di zona franca per al-Qaida e per AQIM. La Libia si trova oggi al centro di numerosi traffici illegali (dal greggio alle armi, dalle sigarette al traffico di esseri umani). La situazione di semi-anarchia sta offrendo importanti possibilità al network di penetrare l’area, alimentare le proprie finanze e orientarsi al reclutamento e alla formazione di combattenti.

Per saperne di più

P. L. BERGEN et al. (2013) Jihadist Terrorism: AThreat Assessment, National Security Program –

Bipartisan Policy Center, disponibile on line:http://bipartisanpolicy.org/library/report/jihadist-

terrorism-threat-assessment.

P. L. BERGEN (2001) Holy War, Inc.: Inside the SecretWorld of Osama bin Laden, Free Press.

P. L. BERGEN (2011) The Longest War: The Enduring Conflict between America and Al-Qaeda, Free Press, New York.

C. C. COMBS (2012) Terrorism in the 21st Century, Pearson, Essex.

FEDERAL RESEARCH DIVISION (2012) Al-Qaeda in Libya: a Profile, Library of Congress, Washington D.C., disponibile on line: http://www.fas.org/irp/world/para/aq-libya-loc.pdf.

B. HOFFMAN (2006) Inside Terrorism, Columbia University Press, New York.

S. HOFFMAN (2006) Chaos And Violence: What Globalization, Failed States, And Terrorism Mean for U.S. Foreign Policy, Rowman & Littlefield Pub Inc., Lanham, Maryland.

J. MASTERS – Z. LAUB (2013) Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), Council on Foreign Relations.

A. PARGETER (2013) Islamist Militant Groups in Post-Qadhafi Libya, CTC Sentinel, Combating Terrorism Center at West Point, 6, 2.

A. PLEBANI (2010) Geopolitica di al-Qaida nel Maghreb Islamico (AQIM), CEMISS, Roma.

B. RIEDEL (2012) Al Qaeda 3.0: Terrorism’s Emergent New Power Bases, Brookings Institution, disponibile on line: http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/12/03-al-qaeda-terrorism-reidel.

M. SAGEMAN (2008) Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-first Century, University of Pennsylvania, Philadelphia.

S. TORELLI, A. VARVELLI (2013) Il nuovo Jihadismo in Nord Africa e nel Sahel, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Osservatorio di Politica Internazionale, 75, Milano.

Approfondimento

L’avvento di Internet ha dato avvio a un nuovo modo di comunicare e ha permesso agli utenti della rete di connettersi con il mondo intero, condividendo una quantità illimitata di informazioni in maniera semplice, rapida ed efficace. Questa nuova dimensione, detta anche cyberspace, cioè uno spazio virtuale, nel quale vengono condivisi e messi in connessione tra loro dati, applicazioni o sistemi telematici, ha contribuito a miglioramenti significativi in molti campi: dalla tecnologia alla finanza, dall’economia all’istruzione. Anche il terrorismo, in particolare quello legato al radicalismo islamico o ‘jihadista’, ne ha saputo subito sfruttare le opportunità e in modo molto flessibile. Ciò ha amplificato una caratteristica dei gruppi jihadisti, rispetto ad altre forme di devianza: la tendenza a utilizzare strategie di comunicazione, anche pubblica, per raggiungere i propri obiettivi. Sono stati per esempio numerosi i messaggi di Osama Bin Laden, lanciati con brevi trailer in rete. La strategia era chiara: l’azione era costituita dallo stesso annuncio. Quasi mai la minaccia è stata seguita da un attentato, ma è stata sufficiente a causare comunque danni (per esempio bloccando un aeroporto) ai nemici occidentali. Allo stesso modo – minaccioso e promozionale – si spiega l’impiego massiccio della rete per diffondere il testamento degli attori di attacchi suicidi o il risultato delle operazioni sul campo.

Le ragioni dell’uso di Internet, dunque, si ritrovano nella visibilità che ogni forma di terrorismo attuale ricerca. Però non si tratta soltanto di questo: la rete permette di sfruttare le tecnologie della comunicazione a basso costo, capaci di raggiungere un ampio pubblico.

Ma il terrorismo costituisce anche una rete sociale, soprattutto quello jihadista, che si richiama esplicitamente all’umma, la comunità dei musulmani. Dunque delle tecnologie digitali della comunicazione sfrutta in pieno anche le possibilità aperte dalla forma reticolare e virtuale. In particolare, Internet consente di raggiungere gruppi umani anche molto eterogenei, in una dimensione o una pluralità di dimensioni e quindi di comunità virtuali. La rete permette la presenza diffusa del terrorista in un cyber world che favorisce promozione, formazione, informazione e organizzazione, con una progressiva integrazione, e confusione, tra la vita reale (del primo mondo) e quella reale virtuale (del secondo mondo). Sul web si crea di fatto una ’terza vita’ nella quale si intrecciano nuove forme di identità, a loro volta sintesi di significative e realistiche esperienze virtuali, poi messe in atto nel mondo reale: ci si addestra in rete, si combatte sul terreno.

Sul piano organizzativo il terrorismo jihadista ha colto in pieno le opportunità offerte dal mondo virtuale e ha sviluppato un evoluto schema di attacchi impostato proprio sul concetto di rete. Di fatto questo tipo di terrorismo agisce in piccole celle all’apparenza disordinatamente connesse secondo l’indirizzo dell’Al Qaeda Training Manual: «L’Organizzazione adotterà metodi di raggruppamento in celle. Essa dovrà essere composta da molte celle i cui membri non hanno conoscenza gli uni degli altri. In questo modo, se un membro verrà catturato, le altre celle potranno continuare normalmente la propria attività». La rete gioca un ruolo rilevante anche nell’organizzazione degli attacchi. Per esempio, durante l’assalto agli hotel di Mumbai, nel novembre 2008, i terroristi impiegarono Google Earth e Street View per la gestione operativa. In più monitorarono costantemente i canali televisivi (CNN, BBC) e il web 2.0 per raccogliere informazioni sulle operazioni in corso e per diffondere messaggi, nel tentativo di orientare l’opinione pubblica.

Soprattutto, l’interesse per la rete è legato alle grandi possibilità che offre per contattare, selezionare

e reclutare nuovi componenti per il jihad, attraverso un processo di radicalizzazione complesso che sfocia nell’adesione operativa a qualche gruppo. E nella flessibilità che la rete offre per articolare veri e propri corsi di formazione virtuali. Nei casi in cui questa strategia ha successo, si arriva alla formazione operativa in campi attrezzati, oggi spesso in Siria o nell’area sahariana.

Per chi deve combattere il terrorismo la rete è, ovviamente, di eguale interesse, perché ogni comunicazione lascia segni: che siano gocce di inchiostro o bit di informazione questi segni svelano

qualche cosa di chi li ha prodotti. Per esempio, la storia del jihad in rete è segnata, nell’arco di 15 anni, da alcuni passaggi: a) filmati molto rozzi, girati in presa diretta durante le azioni di fuoco, senza postproduzione, faticosamente diffusi con siti web dedicati, attraverso strutture a banda stretta con un’utenza tecnologicamente limitata; b) filmati e comunicati più elaborati, che adottano un formato flash leggero che può essere diffuso più agevolmente, ma che richiede un minimo di competenza; c) prodotti plurilingue ormai raffinati nella postproduzione, diffusi in diversi formati adatti a una varietà di utenti e di tecnologie, dal computer allo smartphone, che si avvalgono della diffusione della banda larga; d) impiego di piattaforme social con strumenti multimediali evoluti. Ciò mette in evidenza come un’attenta lettura dei messaggi, delle tecnologie hardware e software, dei pubblici bersagli della comunicazione, delle competenze necessarie al jihad per realizzare questi prodotti svela inevitabilmente alle agenzie di intelligence una quantità significativa di informazioni sulle caratteristiche del gruppo terrorista.

In conclusione si può affermare con certezza che in rete, in questo esatto momento, c’è chi sta pianificando un attentato o chi si sta preparando a farlo. Insieme a chi si sforza di evitarlo. Anche questa è ciò che chiamiamo ‘pervasività’ di Internet.

di Marco Lombardi

Approfondimento

Sin dai giorni di Narodnaja Volja, l’organizzazione russa di fine Ottocento da molti considerata come il primo gruppo terrorista dell’era moderna, in Europa hanno operato formazioni terroristiche

di ogni orientamento, dimensione e caratteristiche. Ancor oggi nella maggior parte dei paesi europei agiscono gruppi motivati da varie ideologie autoctone (estremismo di sinistra, estremismo di destra, nazionalismo basco, ecologismo militante ...) ed esogene (nazionalismo curdo, Tamil ...). Ma è opinione pressoché unanimemente condivisa che, dagli attacchi dell’11 settembre 2001, la forma di terrorismo più diffusa e che presenta la minaccia più severa contro la sicurezza del continente europeo è creata da gruppi e individui ispirati dall’ideologia jihadista.

L’embrione di tale presenza fu posto nei primi anni Novanta del Novecento, quando veterani della guerra in Afghanistan contro l’Unione Sovietica ed esponenti di vari gruppi militanti islamisti nordafricani e mediorientali si trasferirono in Europa per sfuggire alle persecuzioni dei regimi dei loro paesi d’origine. All’epoca percepivano l’Europa come una conveniente base logistica dalla quale sostenere le attività dei loro gruppi in Nord Africa e nel Medio Oriente. Tuttavia, l’ideologia jihadista importata trovò un terreno fertile presso segmenti delle comunità musulmane europee, attraendo nuovi adepti tra immigrati di prima e seconda generazione ed alcuni europei convertiti all’islam.

La trasformazione del jihadismo da fenomeno esogeno a endogeno nella decade successiva si è manifestata negli attacchi di Madrid nel 2004 (perpetrati da nordafricani perlopiù residenti da anni in Spagna), Amsterdam nel 2004 (uccisione del regista Theo van Gogh da parte di un marocchino nato ad Amsterdam) e, più di ogni altro, Londra nel 2005 (attentati contro la metropolitana e un autobus realizzati da tre pakistani nati in Inghilterra e un convertito di origini giamaicane).

Questo cambiamento demografico, evidente nei paesi del Nord e Centro Europa da più di un decennio, ha interessato negli ultimi anni anche l’Italia, dove, per il relativo ritardo nell’arrivo di flussi migratori massicci, solo ora una seconda generazione di musulmani sta entrando in età adulta. I casi di due giovani marocchini cresciuti nel bresciano accusati di diffondere propaganda jihadista su Internet (2012 e 2013) e di Giuliano Delnevo, un convertito genovese morto combattendo in Siria (2013), dimostrano che il fenomeno del cosiddetto ’homegrown terrorism’ tocca, anche se in maniera limitata, anche l’Italia.

Pur non manifestandosi in tutti i paesi europei con identica intensità, il fenomeno del terrorismo di matrice jihadista è diffuso nell’intero continente. Ogni anno, in media, le autorità europee sventano sei o sette attacchi ed arrestano circa 200 persone per reati connessi. Inoltre, sin dagli anni Novanta

militanti europei si sono recati in paesi come Bosnia, Cecenia, Afghanistan, Algeria, Iraq, Somalia,

Pakistan per combattere o addestrarsi. Si stima che, nei primi mesi del 2014, circa duemila europei stessero combattendo con forze jihadiste contro il regime di Bashar al-Assad in Siria.

Un numero crescente di jihadisti europei agisce in completa indipendenza: si sente parte di un movimento globale, ma opera autonomamente. In tale ottica vanno inquadrati alcuni attentati quali il tentato attacco suicida di Stoccolma nel 2010, l’accoltellamento del deputato inglese Stephen Timms nel 2010, l’assassinio di due militari americani all’aeroporto di Francoforte nel 2011, l’uccisione di soldati francesi e membri della comunità ebraica nella zona di Tolosa da parte di Mohammed Merah nel 2012, e l’assassinio di un soldato inglese a colpi di mannaia da parte di due militanti inglesi nel 2013.

In questi come in altri casi si assiste a un fenomeno di cosiddetto ‘terrorismo diffuso’. La caratteristica è che chiunque abbia autonomamente acquisito l’ideologia jihadista e il know how necessario per compiere attentati di piccola entità – ma comunque capaci di seminare morte e di incidere pesantemente sulla psiche collettiva – diventa de facto membro di un movimento globale, pur senza possedere alcun legame formale.

Al tempo stesso, vari gruppi jihadisti nell’orbita di al-Qaida, pur con base al di fuori dell’Europa, sono presenti sul territorio europeo e lo utilizzano come base logistica e di reclutamento (oltre che, occasionalmente, come obiettivo in sé). In ogni caso la dinamica del ‘terrorismo diffuso’ si rivela la più comune. E sebbene raramente individui operanti indipendentemente riescano a ottenere conoscenze tecniche idonee a compiere attentati di notevole sofisticazione e portata, la loro autonomia operativa li rende di più difficile identificazione per gli apparati di intelligence e polizia.

Ciononostante, grazie anche ai miglioramenti degli strumenti legislativi e alla cooperazione internazionale degli ultimi anni, le autorità europee hanno dimostrato una notevole abilità nel far fronte al terrorismo jihadista. Non trascurabili, e forse di maggiore pericolosità, sono però le tensioni sociali che possono essere innescate dalle azioni di militanti jihadisti

di Lorenzo Vidino

Approfondimento

Al-Qaida ha sempre operato su molteplici livelli e ha unito caratteristiche proprie di un’organizzazione fortemente strutturata (quantomeno sino alla caduta del santuario afghano seguita agli eventi dell’11 settembre) a elementi ideologici che – secondo molti analisti – avrebbero un valore superiore all’impostazione strutturale del movimento.

Ciò su cui tutti gli esperti hanno sempre concordato, però, è la fortissima vocazione internazionale di al-Qaida che, sin dal 1998, con la proclamazione della nascita del ’fronte islamico globale per la lotta ai crociati e agli ebrei‘, ha posto la creazione di un network jihadista su scala globale al centro del proprio programma. Se, come affermato da Jason Burke, l’organizzazione qaidista consolidatasi in Afghanistan tra il 1996 e il 2001 era scomparsa sotto i colpi delle forze statunitensi, il suo sistema di relazioni internazionali non solo è sopravvissuto, ma si è esteso esponenzialmente negli ultimi dodici anni. Questo processo, avviato con successo già ai tempi di Osama Bin Laden, ha subito una significativa accelerazione con l’avvento di Ayman al-Zawahiri alla guida di al-Qaida tra il maggio e il giugno del 2011. Durante la tenure del primo emiro, il processo di affiliazione all’organizzazione richiedeva un tempo lungo, durante il quale le azioni, le capacità e l’impegno dei gruppi candidati a entrare nella galassia qaidista erano attentamente valutati. Ci sono voluti, per esempio, circa tre anni prima che il Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento potesse formalmente dichiarare la propria alleanza al leader saudita e divenire al-Qaida nel Maghreb islamico. Quasi due anni sono stati necessari ad Abu Musab al-Zarqawi per annunciare la nascita di al-Qaida in Iraq. Nonostante Bin Laden avesse sempre avuto come obiettivo estendere quanto più possibile i confini del network qaidista, evitò accuratamente di anteporre tale fine a un’attenta valutazione dei candidati, preferendo dar vita ad un sistema ’a più velocità’ che contemplava l’affiliazione diretta dei gruppi più meritevoli e fidati, e forme di collaborazione più flessibili e meno vincolanti con il resto della galassia jihadista.

Con l’avvento di Ayman al-Zawahiri, il processo di affiliazione ad al-Qaida ha subito una significativa semplificazione. Secondo alcuni analisti il cambiamento sarebbe dovuto soprattutto ai mutamenti legati alla crisi mediorientale, a partire dal 2011, e alla necessità da parte di al-Qaida di dimostrare la propria rilevanza all’interno dei fronti più caldi del mondo islamico. È in tale contesto che andrebbe collocata l’alleanza formale con l’organizzazione somala degli al-Shabaab, che Bin Laden aveva osteggiato (secondo alcuni resoconti a causa dell’intransigenza della dirigenza somala e della sua rigidità nell’applicazione delle norme sciaraitiche) e che al-Zawahiri ha invece permesso tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012. Il cambiamento registrato negli ultimi due anni pare però non aver interessato esclusivamente i criteri di accesso al movimento, ma anche le modalità di interazione tra la leadership centrale e i nodi regionali. Uno dei trend più interessanti del 2013 è la minor autorità che il nucleo dirigente sembra esercitare sulle componenti della variegata galassia qaidista, non solo a livello periferico (con quei gruppi, cioè, non direttamente affiliati, che hanno tradizionalmente goduto di una forte autonomia), ma a livello intrasistemico, nei confronti delle diverse formazioni regionali che portano il nome di al-Qaida.

Particolarmente eclatante è il caso di al-Qaida in Iraq. Il leader del nodo regionale iracheno (conosciuto dal 2006 con il nome di Stato islamico dell’Iraq, ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi, ha ingaggiato durante la primavera del 2013 un feroce braccio di ferro con la dirigenza di Jabhat al-Nusra (JAN), formazione di punta dell’insurrezione siriana considerata la principale filiale qaidista in Siria. Alla base della contesa, la volontà di al-Baghdadi di riaffermare la propria autorità sul JAN e di dar vita allo Stato islamico dell’Iraq e della Siria. L’emiro del JAN (Abu Muhammad al-Jawlani) aveva risposto duramente a tale dichiarazione, riaffermando la propria autonomia e rinnovando il giuramento di fedeltà ad al-Zawahiri. Chiaramente indispettito, il leader egiziano aveva risposto nel novembre 2013 criticando duramente le manie di protagonismo dei due dirigenti, invitandoli al tempo stesso a mantenere distinti i due teatri di guerra (iracheno e siriano). Tale intervento ha però finito coll’esasperare le fratture esistenti, spingendo al-Baghdadi a ignorare gli ordini di al-Zawahiri e a rompere col JAN al fine di consolidare la presenza dell’ISIS sul teatro siro-iracheno.

Questi avvenimenti hanno segnato un cambiamento estremamente rilevante per il sistema qaedista: per la prima volta nella storia del movimento, infatti, un branch regionale ha pubblicamente violato le direttive dell’emiro dell’organizzazione. In passato al-Qaida aveva dovuto far fronte a diversi attriti (si pensi alla famosa querelle tra al-Zawahiri e al-Zarqawi in merito al modus operandi di quest’ultimo, considerato potenzialmente lesivo dell’immagine di al-Qaeda), ma mai prima d’ora queste dinamiche avevano portato un dirigente locale a sfidare apertamente la dirigenza. La scelta di al-Zawahiri nel febbraio 2014 di porre l’ISIS al di fuori del network qaidista ha costituito l’ultimo atto di un processo che ha messo in discussione il ruolo giocato dal nucleo storico del movimento. Qualora tale fenomeno dovesse estendersi anche ad altri teatri regionali, la tenuta stessa dell’organizzazione potrebbe essere a rischio.

di Andrea Plebani