immaginazione

immaginazione

Attività della mente che consente di trascendere gli aspetti concreti e immediati di una particolare esperienza per rivolgersi ad aspetti astratti o non immediati, plausibili o fantastici. Dal punto di vista psicologico, la capacità di visualizzare e di ‘vedere’ particolari realtà, come per es. quantità, valori numerici o scenari, è stata analizzata sin dalla prima metà dell’Ottocento da sir Francis Galton, scienziato inglese dai molteplici interessi che aveva notato come alcuni individui siano capaci di svolgere calcoli mentali visualizzando i numeri, attribuendo loro forme e colori, anziché trattarli come entità simboliche. In seguito è stato notato come le immagini mentali possano essere utili per risolvere problemi attraverso la loro visualizzazione. In generale, l’i. è un processo mentale che rappresenta un elemento unificante di varie strategie, da quelle che si riferiscono ai diversi ambiti della vita quotidiana a quelle che riguardano il modo di procedere di uno scienziato alla ricerca di una soluzione a un vecchio problema o di un artista che ‘ha già in mente’ un particolare prodotto e si sforza di tradurlo in termini concreti.

Immaginazione ed emisferi cerebrali

Per inquadrare il problema dell’i. i neuroscienziati si sono anzitutto dedicati allo studio delle differenze che esistono tra i due emisferi cerebrali. Le caratteristiche del nostro cervello fanno sì che siamo dotati da un lato di funzioni di tipo logico-simboliche, che si riallacciano alle strutture e alle funzioni del linguaggio tipiche dell’emisfero sinistro; dall’altro di funzioni di analisi globale, consistenti nella capacità, tipica dell’emisfero destro, di cogliere in un insieme diversi aspetti della realtà anche nei suoi risvolti emozionali. L’emisfero destro è caratterizzato proprio dalle capacità di insieme, dalla specificità nel trattare informazioni di tipo visivo-spaziale, dal coinvolgimento in attività musicali e da un pensiero di tipo divergente che è alla base dell’immaginazione. I rapporti tra i. e pensiero divergente o creativo sono ben evidenti nei racconti di quegli scienziati che descrivono il momento in cui l’i. stessa, o l’associazione tra immagini mentali e processi logici, ha portato a una scoperta o a una teoria scientifica. Un esempio tipico è quello relativo alla scoperta delle orbite ellittiche dei pianeti: Keplero vide all’improvviso nell’ellisse una connotazione nuova, attraverso una sorta di illuminazione che forniva una possibile spiegazione al problema delle orbite planetarie. L’astronomo annotò nel suo diario: «A un certo punto ho visto in questa ellisse una soluzione ai miei problemi». In altre parole la sua i. era riuscita a individuare, in una realtà già descritta, elementi che andavano al di là delle apparenze o dei significati immediati. In maniera simile, Karl F. Gauss, l’ideatore delle geometrie non-euclidee, riferì di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine che gli rivelò l’esistenza di una geometria non tradizionale.

Immaginazione e analogie

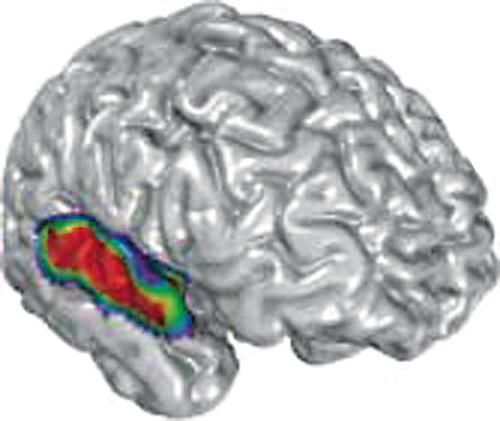

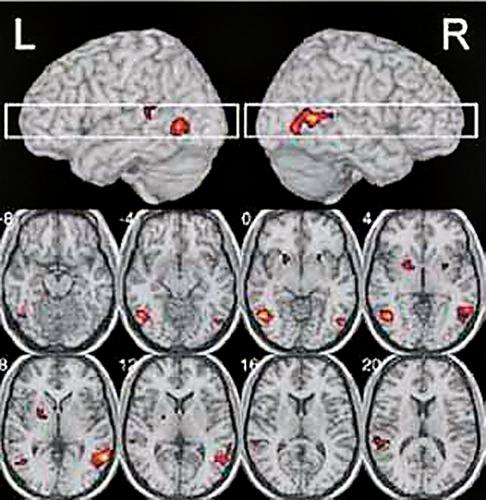

Una delle strategie su cui si basa l’i. è il ricorso all’analogia, che consente di formare concetti astratti che tengono conto di numerose relazioni e schemi. Questo processo permette di tracciare una mappa concettuale sulla base della somiglianza tra oggetti, situazioni, esperienze, in rapporto a relazioni e attributi (grandezza, forma, colore o aspetti astratti). Numerosi autori sostengono che il ragionamento umano sia essenzialmente di natura analogica e che l’essenza dell’intelligenza risieda nel produrre metafore creative o analogie fluide. Sulla base di studi di imaging cerebrale funzionale (➔) si ritiene che il processo attraverso cui viene elaborata una mappa di tipo analogico sia dovuto all’attivazione di un sistema integrato formato dalla corteccia parietale e frontale dell’emisfero sinistro: le cortecce parietali mediano gli aspetti automatici della mappatura di tipo analogico, mentre quelle frontali sinistre mediano gli aspetti che dipendono dalla consapevolezza. Le analogie consentono di riempire vuoti conoscitivi o di trovare soluzioni a un problema, mappandolo sulla base dell’esperienza e delle conoscenze pregresse: questo processo, in cui si immaginano relazioni possibili tra due oggetti o situazioni apparentemente non correlate, implica la costruzione di un modello mentale sufficientemente organizzato da consentire di immaginare una soluzione a un problema. Spesso gli scienziati sono giunti a immaginare possibili soluzioni ai problemi esaminati utilizzando un criterio analogico, prima di procedere a verifica empirica. Gli esempi in tal senso sono numerosi e indicativi del fatto che l’i., basata sul cogliere relazioni possibili o impossibili, implica vaste conoscenze, anche aspecifiche, in quanto più vaste esse sono, maggiore è la possibilità di cogliere relazioni e quindi di immaginare soluzioni. Per es., Benjamin Franklin, lavorando sui fenomeni elettrici, immaginò che i fulmini avessero caratteristiche simili alle scintille prodotte tra due elettrodi; James Maxwell immaginò che le caratteristiche dell’elettromagnetismo potessero essere simili ai vortici e agli urti di un fluido. L’i., ovviamente, è anche alla base delle utopie, dell’immaginario artistico, letterario, cinematografico e dei sogni a occhi aperti che quotidianamente ci consentono di individuare una dimensione diversa, spesso più soddisfacente, della realtà quotidiana.