bizantino, impero

bizantino, impero

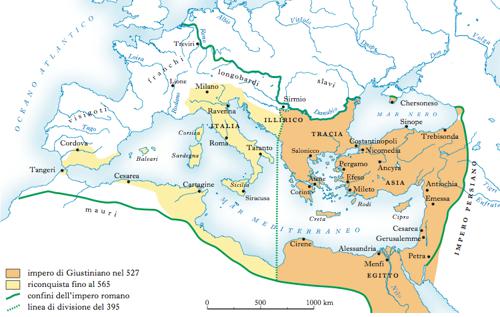

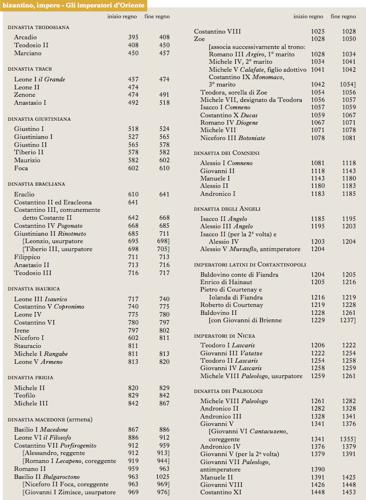

Denominazione con cui si indica solitamente l’impero d’Oriente, dall’antico nome, Bisanzio, della sua capitale Costantinopoli. Ma la storia dell’impero bizantino, che dovrebbe trovare la sua data d’inizio nella costituzione alla morte di Teodosio (395) dell’impero d’Oriente, con Arcadio imperatore, affonda per ovvi motivi le sue radici in tutto il lungo e non sempre chiaro processo per cui fin dal 3° sec. d.C. l’impero romano si scinde nei due nuovi grandi organismi. Già con la riforma di Diocleziano (284-305 d.C.) prende corpo quell’antagonismo di spiriti e di tendenze esistente fra Occidente latino e Oriente ellenistico. Col trasferimento costantiniano della capitale dell’impero a Bisanzio (330 d.C.), il centro si sposta a Oriente, e gli interessi dell’Oriente vengono a prevalere con la ripartizione delle province avvenuta alla morte di Teodosio I. Ma la ripartizione non distrusse ancora il senso di unità: commune imperium divisis tantum sedibus. E perciò, dopo la deposizione di Romolo Augustolo (476), gli imperatori di Bisanzio rivendicarono l’imperium sull’Occidente, e restaurarono, togliendo ai barbari l’Africa, l’Italia e la Spagna mediterranee, l’universalità romana con Giustiniano (527-565). Ma se pure, fino a Giustiniano, gli imperatori sono tutti, eccetto Zenone (474-491), di stirpe latina o latinizzata, profonda è l’evoluzione interna che differenzia dal mondo romano il mondo bizantino. Costantinopoli si va trasformando in una città greco-οrientale. La lingua latina, dopo Giustiniano, viene soppiantata dalla greca. La stessa religione cristiana, già sottoposta alla critica intellettualistica dei greci e non immune da interventi imperiali, si frantuma in varie eresie e assume un carattere particolaristico. L’evoluzione interna si fa più vistosa, tra la fine del sec. 6° e il sec. 8°, quando avvenimenti politici staccano in modo definitivo l’Oriente dall’Occidente. Mentre i longobardi invadono l’Italia (568), gli avari e alcune popolazioni slave si gettano sulla Macedonia e la Tracia: a stento sono respinti in seguito oltre il Danubio. Poi nel 604 i persiani occupano la Mesopotamia, la Siria e la Palestina; solo il valore dell’imperatore Eraclio (610-641) riesce a ricuperare quelle province. Sopravvengono gli arabi (634) che, in pochi anni, occupano la Palestina, la Siria e l’Egitto. Quasi contemporaneamente croati, serbi e bulgari dilagano nella Penisola Balcanica e in Grecia. Gli imperatori, assaliti da tanti nemici, cessano di occuparsi dell’Occidente. L’impero che, così ridotto, ha una compattezza territoriale che gli consente di fronteggiare meglio gli assalitori, si stacca dalla tradizione romana e diviene uno Stato orientale, anche nella sua struttura: il territorio è diviso in circoscrizioni (temi) rette ognuna da uno stratega, che detiene il potere civile e militare, il governo centrale assume il carattere d’una autocrazia fastosa. Se l’impero non ha una unità etnica, presenta una unità spirituale, rafforzata dagli assalti esterni e nutrita dalla Chiesa ortodossa, unità che si riflette nella cultura e nell’arte. Dopo aver corso il pericolo, nella seconda metà del sec. 7°, di venire travolto e cancellato dagli arabi, l’impero bizantino si risollevò con Leone III Isaurico (717-740), vittorioso ad Akroinós (739), proprio nello stesso tempo in cui Carlo Martello, in Occidente, rompeva l’impeto islamico a Poitiers (732). Seguì il movimento iconoclastico: la proibizione nell’impero dell’esposizione e del culto delle immagini sacre voleva purificare il culto da tentazioni idolatriche, ma soprattutto abbassare la potenza del clero monastico e subordinare la Chiesa al potere imperiale. Per le vicende di questa lotta salì sul trono, per la prima volta nella storia dell’impero, una donna, Irene (797). Di questo fatto, quasi che l’impero fosse vacante, si valse il papa Leone III per conferire in Roma la dignità imperiale a Carlomagno (800). Dopo violente proteste, il titolo fu riconosciuto da Bisanzio (812), e da allora due imperi legalmente costituiti portarono il nome di Roma: quello d’Oriente e quello d’Occidente. L’impero d’Oriente intanto subiva nuovi colpi. Perduto l’esarcato di Ravenna, assegnato dai franchi al papa, cadevano in mano degli arabi Creta, la Sicilia, la Puglia e la Calabria. I bulgari, non frenati neppure dalla conversione al cristianesimo, occupavano parte della Macedonia e della Tracia, disputando a Bisanzio il predominio nella Balcania. Si risollevò ancora una volta l’impero bizantino con Basilio I il Macedone (867-886), che, rafforzata l’autorità monarchica all’interno, riprese agli arabi la Puglia e la Calabria e li ricacciò in Cilicia dall’Anatolia dove già si erano arrestati. La sua opera fu continuata dai suoi successori, importanti tra tutti Niceforo II Foca (963-969), Giovanni I Zimisce (969-976) e Basilio II (963-1025), che batterono i bulgari portando i confini dell’impero alla linea del Danubio e della Sava e all’Adriatico, rioccuparono la Siria, spingendosi altresì nella Palestina e in Mesopotamia e nella Georgia. La civiltà bizantina, intanto, penetrava col cristianesimo nella Russia. Ma il grande impero, per mantenersi, data la costituzione autocratica dello Stato, richiedeva il governo, senza interruzione, di sovrani d’eccezione, tanto più che la minaccia esterna si faceva di nuovo gravissima. Così i turchi selgiuchidi, approfittando della debolezza dell’impero, in crisi dinastica dopo la morte di Basilio II, poterono occupare l’Armenia, la Mesopotamia, la Cappadocia e parte dell’Anatolia. Nello stesso tempo in occidente i normanni s’impadronivano dell’Italia meridionale e assalivano l’impero in Epiro. L’energia della dinastia dei Comneni (1081-1185), se risanò la crisi interna, non poté arrestare la decadenza. I contatti tra latini e greci, in occasione della crociata, per il recente e definitivo distacco della Chiesa ortodossa dalla Chiesa romana (1054) e per le mire ambiziose di alcuni capi crociati, non produssero collaborazione contro il comune nemico, ma diffidenza e poi aperta rivalità politica ed economica. Finché i franco-veneziani, che si erano avviati alla crociata, assalita Costantinopoli tenuta dall’usurpatore Alessio III, invece di rimettere sul trono lo spodestato Isacco II, crearono un impero latino (1204) occupando altresì parte della Tracia e della Macedonia e costituendo nella Grecia vari Stati feudali. I bizantini si frazionarono in tre Stati: l’impero di Trebisonda, sul Mar Nero, il despotato di Epiro, nella Balcania, e l’impero di Nicea, nell’Anatolia. Quest’ultimo rappresentò la continuità della tradizione imperiale: il suo quinto basileus, Michele VIII Paleologo, nel 1261 rioccupò Costantinopoli. Ma l’impero restaurato, comprendente solo una parte della Tracia e della Macedonia e del Peloponneso, e la zona asiatica adiacente al Bosforo e ai Dardanelli, non era ormai altro che uno Stato nazionale greco, senza più alcun carattere di universalità. I Paleologhi difesero per due secoli il loro Stato, contro i serbi, il cui kralj Stefano Dušan (1312-55) osò proclamarsi «imperatore dei serbi e dei romani», poi contro i turchi ottomani. Con l’offrire a Roma l’unione della Chiesa ortodossa, contro la stessa volontà del clero e del popolo, cercarono di far muovere l’Europa al soccorso dell’impero che andava man mano restringendosi intorno a Costantinopoli. Ma gli aiuti furono scarsi e si conclusero in disastri (Nicopoli, 1390; Varna, 1444). Costantinopoli cadde in mano dei turchi dopo un’eroica difesa, nella quale morì combattendo l’ultimo imperatore, Costantino XI Paleologo, il 29 maggio 1453.