Infanzia

Infanzia

Premessa

Il tema dell'infanzia occupa nel panorama delle scienze sociali un posto relativamente secondario. Studi e ricerche sull'infanzia non sono certo inconsueti nella letteratura generale e specialistica; ma fino a non molti anni fa questo tema è stato essenzialmente trattato in termini psicologici e pedagogici, secondo categorie e prospettive non convenzionali nelle scienze della società. Tuttora non esiste o è soltanto schematicamente abbozzata una sociologia dell'infanzia; e lo stesso vale per le altre scienze sociali che, fatte le debite proporzioni, dedicano a questo tema un interesse tutto sommato marginale.

È indicativo, a tale riguardo, che nell'Encyclopedia of the social sciences del 1930 non sia nemmeno riportata la voce 'infanzia'; vi compare 'child', con alcune significative aggettivazioni che si riferiscono al benessere (welfare) del bambino, all'igiene, alla psicologia e ad altri problemi della condizione infantile, allora di grande momento, come il lavoro minorile, l'infanzia abbandonata, la devianza, l'istituzionalizzazione e la legislazione sociale. Come dire che soggetto e contenuto di queste voci non sono l'infanzia o la condizione del bambino intese come componenti strutturali o 'normali' dell'ordine sociale, ma piuttosto le situazioni 'patologiche' che ne mettono a repentaglio l'armonico sviluppo. Nell'edizione successiva dell'opera (1968) non vi sono novità degne di nota, né per il rilievo accordato al tema né sotto il profilo dei contenuti. Ricompare, è vero, la specifica voce 'infancy' - nelle due versioni, curate da autori diversi, di 'infant development' e di 'the effects of early experience' - a cui fanno da contorno altri aspetti che riguardano apprendimento, socializzazione e sviluppo. Ma il maggior peso attribuito alla voce 'infanzia' si esaurisce pressoché esclusivamente in una trattazione svolta in chiave psicologica (o, per meglio dire, psicologico-evolutiva), a tutto discapito di una prospettiva di tipo sociologico.

La sorprendente carenza (se non l'assenza) di impostazione sociologica nelle analisi dedicate all'infanzia è tuttora presente nella letteratura sociale. Fatte salve le solite lodevoli e singolari eccezioni, una recente rassegna delle teorie e delle ricerche in materia svolta con scrupolo da B. Thorne è giunta a questa non confortante conclusione: "Se e quando [i bambini] sono oggetto di studio, le loro vite e le loro esperienze appaiono confinate in un ristretto numero di interessi tematici [...]. Ben pochi analisti del lavoro, dell'organizzazione, dei fenomeni urbani e politici, e della stratificazione sociale prestano la debita attenzione alla condizione dell'infanzia. La teoria sociale è decisamente centrata sulla figura dell'adulto; essa considera i bambini pressoché esclusivamente nella prospettiva della riproduzione dell'ordine sociale. Lo studio di due aspetti, per molti versi congiunti, quello della 'socializzazione' e quello dello 'sviluppo', entrambi astorici, individualistici, e teleologici - poiché definiscono i bambini più in termini di divenire che rispetto al loro essere - hanno largamente oscurato altri approcci sociologici all'infanzia [...]" (v. Thorne, 1985, pp. 695-696).

Oltre alla mancanza di autonomia concettuale, un altro non meno importante tratto che concorre ad assegnare al tema dell'infanzia una posizione alquanto singolare nel panorama delle scienze sociali è l''incertezza lessicale'. Vale a dire, l'arbitrarietà con cui, nelle analisi correnti sull'infanzia, termini diversi sono abbinati a età consimili, e viceversa. Non è difatti inconsueto imbattersi, indipendentemente dalla lingua, nell'utilizzo di una varietà di termini per indicare lo stesso soggetto fisico o tematico. I più comuni: infanzia, fanciullezza, pubertà, minore età, giovinezza, adolescenza, oppure i corrispondenti bambino, fanciullo, ragazzo, minore, giovane, adolescente. Questa varietà lessicale, apparentemente giustificata dalla necessità di denotare i diversi stadi dello sviluppo e della crescita, concorre di fatto ad accentuare le ambiguità e l'arretratezza della conoscenza sociale in questo campo.

In effetti non sorprende che questa incertezza si traduca in altrettante difficoltà in altri ambiti della realtà sociale e della rappresentazione della condizione dell'infanzia, quali la legislazione, il campo amministrativo e la statistica. Sul piano legislativo, ad esempio, è emblematico che nella recente Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, sia stata avvertita la necessità di fare chiarezza sul significato di termini quali 'infanzia' e 'bambino'. La Convenzione stabilisce, fin dalla premessa, che l'infanzia coincide con la minore età. L'art. 1 recita difatti che "bambino è ogni essere umano al di sotto del diciottesimo anno di età": una vera e propria petizione di principio, che sopravanza posizioni più timide e arretrate sul terreno della conoscenza sociale. E che implica per giunta l'accoglimento di una tesi di grande rilievo politico e normativo, in base alla quale l'infanzia si definisce sostanzialmente per riferimento all'età adulta o alla maggiore età.

Analoghe incertezze si presentano sul terreno statistico. Dati e informazioni che, simbolicamente, riflettono lo stato delle nostre conoscenze sull'infanzia sono di norma carenti e insufficienti, specie se confrontati con quelli relativi alla popolazione adulta. Eccettuati i dati statistici concernenti particolari aree - come la scuola - il bambino, l'infanzia e la minore età sono soggetti statisticamente 'invisibili' (v. Sgritta e Saporiti, 1989; v. Qvortrup, 1990; v. Oldman, 1991). Dal momento però che la statistica non è che il risultato della considerazione e dell'attenzione che la collettività assegna a determinati aspetti della vita sociale, parrebbe lecito trarne la conclusione che questa trascuratezza esprima una sorta di "indifferenza strutturale" (v. Kaufmann, 1990) nei confronti dell'infanzia e sia il risultato della già citata mancanza di "autonomia concettuale" di questo soggetto (v. Thorne, 1987).

Nelle statistiche è riscontrabile altresì una seconda e più sottile distorsione, che consiste in un utilizzo dei dati che ricalca un particolare modello ideologico. È il caso di quelle informazioni che, pur riferendosi al bambino, ne danno una rappresentazione del tutto marginale, raffigurandolo come appendice di una realtà che lo comprende e lo sovrasta, nella quale egli figura semplicemente come un soggetto dipendente. Esempi diffusi si colgono nelle statistiche sulle famiglie, sulle abitazioni, sul lavoro della donna, sul tempo, sulla povertà, ecc. Nelle quali non è la presenza del bambino che fa difetto, ma il fatto che egli sia presentato come variabile secondaria e accessoria rispetto all'unità di osservazione adottata: dimensione della famiglia, grado di affollamento dell'abitazione, lavoro della madre, il tempo e le condizioni economiche della famiglia. La distorsione, in questi casi, dipende dal fatto che se l'unità di osservazione fosse il bambino il risultato statistico sarebbe diverso.

Nel complesso queste e altre modalità ricorrenti nella trattazione del tema dell'infanzia disvelano svariati aspetti dell'atteggiamento della società nei confronti del mondo del bambino. Sicché la rappresentazione sociale del bambino come soggetto dipendente e dell'infanzia come periodo subordinato della vita acquistano un significato simbolico e sintomatico a un tempo, in quanto espressioni specifiche di una visione più generale e radicata che la collettività ha dell'infanzia come categoria sociale. Quale sia questa immagine, come si sia formata e a quali rinunce e distorsioni essa dia luogo nella conoscenza della condizione dell'infanzia, dei suoi diritti, delle sue esigenze, delle attività e dei rapporti che essa intrattiene con altri gruppi della società, è un punto che occorre chiarire in via preliminare.

La scoperta dell'infanzia

Con l'avvento della società moderna, scrive Ariès, il bambino esce "dall'anonimato e dall'indifferenza delle età remote per diventare la creatura più preziosa, la più ricca di promesse e di avvenire" (v. Ariès, 1977, p. 441). Ciò avviene, secondo Ariès, contemporaneamente allo sviluppo del sentimento della famiglia. La scoperta dell'infanzia e la formazione del sentimento della famiglia vanno di pari passo, sostenendosi vicendevolmente; l'una e l'altra sono espressioni della medesima necessità, dell'affermazione del mercato e della produzione industriale. Segnalata da una moltitudine di segni esteriori - nell'abbigliamento, nel gioco, nelle pratiche pedagogiche, nei rapporti quotidiani - la scoperta dell'infanzia coincide con l'affermazione della famiglia come sfera dell'intimità, della vita privata, come ambito di una relativa indipendenza dalle costrizioni sociali, come emancipazione psicologica che si stabilisce in stretta relazione con l'emancipazione politico-economica che è caratteristica della società borghese.

Fin qui la versione più nota della tesi del celebre storico francese. Essa considera in maniera puramente descrittiva il processo storico, perché il sentimento della famiglia, nota Ariès, si è esteso "nella misura in cui si contraeva la socievolezza [...]. La storia del nostro costume si riduce in parte al lungo sforzo di appartarsi dagli altri, di tagliarsi fuori da una società la cui pressione non è più tollerata [...]". Di conseguenza "la vita professionale e la vita familiare hanno soffocato l'altra attività che in altri tempi invadeva invece tutta la vita: quella dei rapporti sociali. Si è tentati di pensare che il sentimento della famiglia e la socievolezza non fossero compatibili e non potessero svilupparsi se non a detrimento l'uno dell'altra" (v. Ariès, 1960; tr. it., pp. 480-481). Come dire che l'affermazione del bambino in quanto momento specifico della formazione dell'individuo come essere sociale si manifesta col doppio volto della sua progressiva chiusura nella sfera privata, e cioè nella famiglia, e della parallela sottrazione alla vita sociale. Alla conquista da parte della famiglia di una relativa autonomia nell'intimità della casa, corrisponde l'attribuzione ai genitori di inedite responsabilità nella formazione del bambino e, non marginalmente, di una specifica funzione socializzatrice alla donna. Sentimento della famiglia e sentimento dell'infanzia pagano, cioè, una pesante dogana alle necessità della nuova società di mercato. Perché? Perché, come è stato giustamente osservato, "benché la famiglia voglia rappresentarsi come indipendente, come sciolta da tutti i rapporti sociali, come dominio della pura umanità, essa sta in relazione di dipendenza con la sfera del lavoro e dello scambio di merci [...] e la coscienza dell'individuo può spiegarsi con l'effettiva dipendenza di quell'ambito da quello privato del mercato" (v. Habermas, 1962; tr. it., p. 63). Ma anche perché la scoperta dell'infanzia non è priva di contropartite. All'immagine reale ma parziale di un atteggiamento improntato a una maggiore liberalità, a un nuovo rispetto del bambino, a un orientamento che esprime sollecita comprensione delle sue peculiari esigenze, rispetto a un passato caratterizzato da indifferenza, da severe punizioni corporali e da abbandono, si contrappone l'immagine al negativo, e perciò meno visibile, di un processo educativo che introduce rilevanti limitazioni: da un lato, l'emergere parallelo di un complesso di aspettative, richieste e imposizioni, repressioni che si riferiscono al decorso della maturazione fisica e morale del bambino, alla definizione delle fasi e dei contesti formativi, e, dall'altro, una pluralità talora invasiva di prescrizioni e regole di comportamento agite nella logica del controllo e della sorveglianza (v. Chamboredon e Prévot, 1975; v. Donzelot, 1977; v. Lasch, 1978; v. Rutschky, 1977; v. Hengst, 1981).

Deriva da qui un risultato paradossale: parallelamente alla scoperta dell'infanzia da parte della società moderna, all'emergere del bambino dall'anonimato e dall'indifferenza in cui era relegato nel passato, si è verificato un indebolimento della sua figura sociale, della sua integrazione nel contesto della vita sociale. Ciò non toglie, beninteso, che vi sia stato un palese e progressivo miglioramento dal passato al presente per quanto riguarda la tutela del bambino, il suo benessere materiale, il diritto del minore, la sua protezione dai possibili, e un tempo frequenti, abusi da parte degli adulti. Non è questo il punto. Il fatto è piuttosto che la valorizzazione del bambino di cui parla Ariès, dell'infanzia come momento singolare della vita sociale, cui sono attribuiti diritti e doveri specifici e distinti da quelli degli adulti, e cioè abiti, abbigliamenti, compiti, tempi, luoghi, condotte ed esperienze a sé stanti, ha comportato il rafforzamento e il prolungamento nel tempo della sua dipendenza dalla famiglia e dalle altre agenzie formative, e con questo, parallelamente, l'approfondirsi delle diversità tra il bambino e l'adulto. "La nostra cultura - ha scritto R. Benedict - accentua all'estremo i contrasti tra il bambino e l'adulto" (v. Benedict, 1955; tr. it., p. 37); ben al di là dei fatti di natura e delle differenze fisiologiche tra l'uno e l'altro, e con un'intensità che, secondo l'antropologa americana, non si riscontra in altre culture.

La separazione tra l'adulto e il bambino si svolge sul piano dei sentimenti, ma non esclusivamente nel mondo degli affetti; essa investe, al tempo stesso, qualcosa di più profondo e di più generale. L'epoca che precede l'avvento della società moderna non aveva consapevolezza di questa distinzione, non conosceva l'infanzia e nemmeno tentava di rappresentarla, semplicemente perché non ne avvertiva il bisogno. Su tale questione la tesi di Ariès è stata oggetto di aspre critiche, ma è opportuno riconoscere che quando usa l'espressione "sentimento dell'infanzia" egli ammette chiaramente che essa "corrisponde alla coscienza delle particolari caratteristiche infantili [...] che essenzialmente distinguono il bambino dall'adulto" (v. Ariès, 1960; tr. it., p. 145). Come dire che la nascita e lo sviluppo di un nuovo sentimento dell'infanzia non sorgono dal nulla, ma piuttosto dall'organizzarsi della nuova società attorno alle sue istituzioni fondamentali. Con l'avvento della produzione industriale e con l'affermarsi della conoscenza, ad essa strettamente legata, le qualità del bambino assumono un rilievo sconosciuto e inconcepibile nella società del passato. E pour cause: la società moderna, come nota Ariès, "dipende, sapendo di dipenderne, dal successo del suo sistema di educazione" (ibid., p. 483). L'infanzia e l'adolescenza divengono oggetto di attenzione, sia da parte delle famiglie che da parte della scuola, perché è essenzialmente su queste età della vita che si appuntano le speranze di affermazione individuale e dell'intera società.

La vicenda della scoperta dell'infanzia si snoda dunque su un duplice piano: il singolo prima del gruppo - da cui la priorità assegnata all'individuo e il parallelo arretramento della socialità - ma anche il singolo per la collettività, a favore di un interesse superiore che impone il sorgere di un nuovo sentimento, nuovi oneri, nuove regole, nuove discipline. L'affermazione della singolarità del bambino, o della persona in genere, e l'affermazione delle istituzioni procedono di pari passo; né poteva essere diversamente. Va però sottolineato che, da un lato, la scoperta dell'infanzia comporta l'emergere di una società 'puerocentrica', fondata sulla liberazione della spontaneità del bambino, basata sul primato di un habitus che incoraggia il bambino a rendersi visibile e a manifestare la propria unicità; dall'altro, accanto a quelle qualità, indiscutibilmente positive, e con un'ambiguità che tende a divenire strutturale nella società moderna, il riconoscimento sociale del bambino comporta l'emergere di tutta una serie di aspettative, richieste e imposizioni che, sebbene in forme e con modalità diverse da quelle del passato, gravano sulla sua condotta.

Lo sviluppo fisico e morale del bambino, così come la definizione delle fasi e dei contesti dell'apprendimento, significativamente collocati al centro del processo di socializzazione, sono stati altresì assoggettati a tutto un complesso di esplicite regole di comportamento. Analogamente, la scoperta dell'infanzia, la valorizzazione delle esigenze del bambino, ha comportato anche l'affermazione di un gran numero di prescrizioni e di controlli sui parametri spazio-temporali della sua esistenza. Ancora, nella definizione sociale delle capacità e delle prestazioni collegate alle diverse età del bambino vi è stata, come ha mostrato la ricerca pedagogica, una progressiva anticipazione, verso le età più precoci, di quella linea di demarcazione che segna il confine "fra età che richiedono cure principalmente fisiologiche, da una parte, e età che richiedono cure culturali, dall'altra" (v. Chamboredon e Prévot, 1975, p. 158). Nella letteratura specialistica e di divulgazione più recente la consapevolezza di questa tensione tra i due piani, di questa ambivalenza della società moderna nei confronti della condizione dell'infanzia, ha dato luogo a immagini di indiscutibile efficacia, tutte accomunate dall'eguale finalità di sottolineare l'ambivalenza del mito della società puerocentrica, che tuttavia si limitano spesso a cogliere solo una parte del problema: "liquidazione" (v. Hengst, 1981), "scomparsa" (v. Postman, 1982), "erosione" (v. Suransky, 1982) dell'infanzia o delle sue caratteristiche peculiari, e altre immagini non dissimili (v. Wynn, 1981; v. Elkind, 1981)

Al di là delle retoriche, dei modi e delle forme in cui si veicolano queste immagini, esse tradiscono preoccupazioni reali, latenti nella formula della scoperta. dell'infanzia. I termini della questione possono essere riassunti a grandi linee così: se l'affermazione del bambino deriva in ampia misura dal compito che la società moderna affida alla conoscenza e all'educazione formale, ne consegue logicamente la necessità di accrescere il controllo sul decorso e sui risultati della formazione; se il fine, come scrivono Parsons e White, è quello di consentire al bambino di "raggiungere le proprie mete in modo autonomo e indipendente", portarlo "ai livelli più elevati della crescita attraverso l'interiorizzazione di adeguati modelli culturali", diviene indispensabile "educare il bambino alla dipendenza nei rapporti con i genitori" (v. Parsons e White, 1964, p. 215) e con gli educatori in genere. La scoperta dell'infanzia implica la razionalizzazione dei processi educativi, e questa discende come corollario dall'abbandono di un processo di formazione di tipo spontaneo e non pianificato e cioè dalla specializzazione e professionalizzazione delle pratiche educative (v. Rutschky, 1977, p. XXIX). Con lo sviluppo contemporaneo delle scienze del comportamento, che hanno un riguardo del tutto particolare per i percorsi patologici della crescita del bambino (psicologia, igiene sociale, psichiatria, pediatria, criminologia), questo processo si completa. All'opera educativa svolta dalla scuola viene associata un'ulteriore rete di protezione, un "complexe tutélaire", come scrive Donzelot, cui è demandato il compito di governare la salute e la condotta del bambino in conformità alle regole e alle esigenze poste dal buon funzionamento della società, in conformità a un presupposto cardine su cui poggia la filantropia liberale: "la gestione morale degli individui in nome dell'economia" (v. Donzelot, 1977, p. 149).

Le rappresentazioni dell'infanzia

In questa ordinata sequenza di mutamenti strutturali si plasma il modo in cui, nell'epoca moderna, le scienze sociali hanno rappresentato la condizione dell'infanzia e il bambino. Il nesso è chiaro, ma occorre esplicitarlo. L'affermazione e il riconoscimento dell'infanzia discendono dai bisogni della nuova società industriale, dalle necessità dell'istruzione e della formazione in primo luogo. È con l'affermarsi della conoscenza come nuovo fattore di produzione della ricchezza, e dell'attribuzione delle posizioni nella società in base alla scolarità, che si impone l'interesse per l'infanzia e si impara a distinguere le qualità del bambino da quelle dell'adulto. In entrambi i casi si tratta di processi sociali che riguardano la società nella sua interezza e soltanto incidentalmente il singolo individuo. L'infanzia, come dimostrano la ricerca pionieristica di Ariès e altre dopo questa, è il risultato di un ampio processo in cui si congiungono "biografia e storia e il loro mutuo rapporto nell'ambito della società": insomma un'occasione preziosa per interrogarsi sulla struttura della società, per comprendere il suo cammino storico e spiegare la natura degli individui che vivono in essa (v. Wright Mills, 1959; tr. it., pp. 16 ss.).

Se così stanno le cose, l'aspettativa conseguente è che la rappresentazione che la società moderna e le sue scienze offrono del bambino sia data in termini di categorie collettive - l'infanzia, l'età adulta, ecc. -, analizzate nel loro decorso storico, nel loro intreccio di biografia e storia, nella loro relazione con l'organizzazione della società in una certa fase della sua storia. Parlando di infanzia si dovrebbe intenderla come 'categoria' stabile e fase permanente della società a cui sono attribuite determinate funzioni sociali, e non come 'condizione' contingente, destinata come tale ad essere superata con l'ingresso nell'età adulta. Dovremmo attenderci, cioè, che le scienze della società svolgano anche in questo campo di ricerca il compito che ad esse compete, che è quello di individuare le componenti comuni, gli elementi che uniscono coloro che condividono consimili posizioni sociali, piuttosto che ciò che li distingue, li rende diversi l'uno dall'altro, come partecipanti a un gioco senza regole (v. Abrams, 1982; tr. it., p. 285); dovremmo insomma guardarci dal pensare che il bambino sia una realtà separata, una natura a sé stante distinta dalla società (ibid., p. 279).

Le interpretazioni correnti dell'infanzia si sono invece poste sulla via di un accentuato individualismo, frapponendo una serie di ostacoli all'analisi dell'infanzia come fenomeno sociale, lasciandosi persino sedurre da una concezione che raffigura "la realtà come una dicotomia di soggetto e oggetto, di significato e struttura, di coscienza ed essere, di sé e società" (ibid., p. 278). Le ragioni? Non è facile dire quali possano aver giocato un ruolo determinante, ma forse, in parte, sono riconducibili al fatto che nella società moderna è andato progressivamente approfondendosi il divario tra responsabilità della società e responsabilità della famiglia nella cura e nell'allevamento del bambino. Nella società moderna, ha scritto A. Schorr, "i bambini sono sempre stati trattati come qualcosa di privato" (v. Schorr, 1975, p. 197), e il privato, la famiglia, sta per l'individuale, il singolare, la crescita, l'apprendimento dei ruoli, il processo di socializzazione, ecc.; difatti "le teorie dell'infanzia sono per lo più proiezioni giustificative di tali esigenze" (v. Saraceno, 1972, p. 10). Comunque sia, il risultato è che l'infanzia è stata rappresentata come una fase di passaggio, provvisoria e transeunte del ciclo vitale, come uno stadio dell'esistenza destinato ad essere accantonato con l'accesso al traguardo finale dell'età adulta. Assai diffusa è la tesi, ritenuta una banale descrizione del reale, che ogni anno la popolazione si rinnova, che torme di "nuovi barbari", secondo l'icastica metafora proposta da T. Parsons, appaiono sulla scena sociale per essere addestrati alle regole e ai costumi vigenti. Nella scienza sociale come nel parlare comune l'infanzia è descritta come una schiera di 'mutanti' in continua e inarrestabile trasformazione, non come una componente strutturale della società, qualcosa di indefettibile, che non può mancare, a prescindere dai soggetti che la costituiscono, in qualunque organizzazione sociale.In questa concezione dell'infanzia è presente una forte componente finalistica. I primi stadi dell'esistenza vengono ridotti a fasi di preparazione all'unica stazione di approdo legittima: l'età adulta. Esperienze e attività del bambino si risolvono in momenti di apprendimento di uno status successivo e superiore, ovvero contano unicamente se si rapportano e si commisurano a quell'obiettivo. L'intero percorso della crescita, in questo modo, si riassume in un'approssimazione continua e auspicabile all'ingresso nel mondo degli adulti. Conseguenze? Una almeno merita di essere segnalata, ed è che il soggetto della nostra conoscenza svanisce nell'istante stesso in cui tentiamo di coglierlo, dal momento che non esiste se non come stadio provvisorio, come punto di un itinerario privo di soste, destinato ad approdare a una successione di punti di arrivo, che di volta in volta estinguono, per definizione, le caratteristiche tipiche delle stazioni precedenti. L'oggetto stesso del contendere non è il bambino qui e ora, quale egli è, o l'infanzia come aspetto permanente dell'organizzazione di una società storica, bensì la sua evoluzione in qualcos'altro, l'adulto.

Conoscenza sociale e senso comune

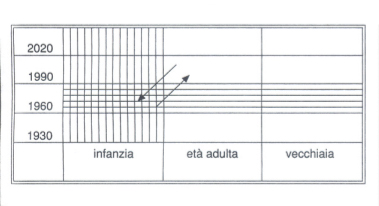

J. Qvortrup ha proposto uno schema che ha il pregio di consentirci di riepilogare e confrontare tra loro le diverse prospettive che studiano l'infanzia (v. Qvortrup, 1991, p. 36). Nella figura la freccia obliqua diretta verso l'alto descrive la classica visione psicologica del bambino: essa indica nel tempo una traiettoria che va dal bambino all'adulto. In effetti, semplificando e forzando per necessità di esposizione i termini della questione, questa visione considera il bambino in una prospettiva individualistica e biografica, e, soprattutto, si basa su un orientamento di tipo anticipatorio, rivolto più al divenire che all'essere. La freccia diretta verso il basso esemplifica invece una prospettiva di tipo psicanalitico; di nuovo l'approccio è di tipo individualistico e biografico e interessato alla personalità del bambino, ma con la differenza, rispetto al precedente, che in questo caso l'orientamento va dall'adulto al bambino e non viceversa; vale a dire che, per comprendere la personalità dell'adulto, occorre prendere in esame la sua condizione psichica infantile

La freccia orientata verso l'alto rappresenta inoltre la concezione di senso comune, peraltro condivisa a livello politico, giuridico e pedagogico. Il fatto che si parli dei bambini come della 'futura' generazione, della classe dirigente o dei cittadini di 'domani' dimostra che si guarda al bambino non come a una persona hic et nunc, con i suoi bisogni attuali, ma come a qualcosa che sarà. In questo caso l'approccio è tutt'altro che individualistico, ed è per questo che si distingue dal primo caso; ciò che li accomuna è la tendenza a non considerare i bambini in quanto tali, bensì in quanto 'germi' di quegli adulti che sono destinati a diventare. Prendendo insieme le due frecce, quella orientata verso l'alto e quella diretta in basso, si ha la prospettiva che prende il nome di 'analisi del ciclo di vita'; il risultato è un ibrido tra approccio individualistico e non individualistico che consiste nel seguire il corso di vita dell'individuo dalla sua infanzia all'età adulta o viceversa allo scopo di osservare l'influenza che su quel processo hanno gli eventi storici e biografici.

In complesso queste prospettive presentano almeno due tratti importanti in comune. Il primo è che esse sono, per così dire, anticipatorie: la condizione adulta è il punto di riferimento costante di queste analisi: o perché l'infanzia è interpretata in funzione del significato che assume per l'età adulta o perché è l'adulto ad essere interpretato alla luce della sua esperienza infantile. Il secondo è che il rapporto tra l'infanzia e l'età successiva è di tipo diacronico: le due età sono collegate in termini evolutivi, o, per meglio dire, appartengono a due periodi cronologici distinti, il che assolve dal compito di confrontare tra loro la condizione del bambino con quella dell'adulto. In altri termini, fatte salve le debite eccezioni, nessuna di queste prospettive si pone il problema di considerare contestualmente i rapporti tra le diverse categorie (bambini, adulti, ecc.), che vengono pertanto ridotte a una sequenza di stadi nello sviluppo complessivo dell'individuo. Un esempio di questo modo di procedere si ricava dalle analisi convenzionali in tema di equità distributiva. Prendiamo il caso di soggetti che godono di un trattamento più vantaggioso verso la vecchiaia e meno alle età più giovani. Se la prospettiva a cui si fa ricorso è di tipo evolutivo e anticipatorio è probabile che la conclusione cui si perviene non sia molto diversa da quella alla quale è giunto uno studioso che si è a lungo interessato di queste cose, e cioè che "i vantaggi [o gli svantaggi] di un diverso trattamento delle età sono destinati ad annullarsi al passare del tempo", poiché "una istituzione che tratta il minore e l'anziano in modo diverso finirà nel tempo per trattare tutta la popolazione allo stesso modo" (v. Daniels, 1988, p. 41). Il fatto è che questa conclusione non è priva di ambiguità. Non è detto, in effetti, che le condizioni all'arrivo siano eguali per tutte le generazioni: alla generazione anziana potrebbero essere garantiti oggi dei vantaggi che in nessun modo potranno essere assicurati agli anziani di domani; inoltre non è detto che tutti gli individui attraversino l'intero ciclo di vita nello stesso modo, fermandosi lo stesso tempo in tutte le fasi e raggiungendo le medesime stazioni. Almeno in questo caso il ricorso a quella prospettiva si rivela dunque inappropriato a trattare il problema dell'equità tra età e generazioni, e gli esempi si potrebbero moltiplicare.

Più in generale, costituiscono motivi di fondo di questi studi l'accentuazione dello sviluppo, l'individuazione di fasi e stadi della crescita, il rilievo dato all'acquisizione di abilità e competenze che consentono di raggiungere i traguardi posti dalla società, il trattare questi temi come prioritari e come aspetti fondamentali della vita del bambino. Di contro, tali studi sono portati a trascurare tutto ciò che, rispetto a quei temi, si presenta come complementare ma non per questo meno cruciale per comprendere la condizione dell'infanzia. Ad esempio, è in essi connaturata la tendenza a prestare scarsa attenzione alle condizioni reali in cui si svolge la vita del bambino, quindi alle convenzioni che regolano le sue attività, al significato economico e sociale di tali attività, alle diseguaglianze tra i minori e le altre componenti della popolazione, ecc. In breve, gli studi in questione saranno necessariamente ('teoricamente') orientati a dare maggiore rilievo alle qualità e alle esperienze del bambino per il significato che queste qualità ed esperienze hanno rispetto alla sua condizione futura, piuttosto che a ciò che esse comportano qui e ora per la sua vita presente. È evidente, tuttavia, che non vi è priorità logica tra queste due dimensioni: esse sono complementari ed entrambe necessarie a comprendere la condizione dell'infanzia. L'analisi evolutiva (developmental) praticata prevalentemente dalla psicologia e dalla pedagogia non ha minore titolo a occuparsi dell'infanzia di quanto ne abbia l'approccio strutturale più consono alle scienze della società.

La socializzazione

La diversità tra analisi evolutiva e approccio strutturale si coglie con esemplare chiarezza negli studi e nelle ricerche sulla socializzazione. Il tema della socializzazione difatti costituisce da sempre un campo elettivo della ricerca sull'infanzia. Il motivo è ovvio: i "nuovi barbari" debbono essere integrati nella società, e la socializzazione è appunto il processo decisivo attraverso cui il bambino assimila i valori e le regole della società adulta. La società, scriveva Durkheim, "non può vivere se non esiste fra i suoi membri una omogeneità sufficiente". Appunto l'educazione (la socializzazione) "perpetua e rinforza questa omogeneità, fissando a priori nell'anima del fanciullo le similitudini essenziali che impone la vita collettiva"; essa è dunque il mezzo mediante il quale la società riproduce, da generazione a generazione, "le condizioni essenziali per la propria esistenza" (v. Durkheim, 1911; tr. it., pp. 70-71).

La presenza di un complesso di regole, di natura formale e morale, che fanno della massa degli individui un aggregato unitario e coerente, è la condizione stessa che consente che i lasciti di ciascuna generazione possano essere conservati e aggiunti ad altri. La società, prosegue Durkheim, "si trova quindi, ad ogni nuova generazione, in presenza d'una tavola pressoché rasa [...]. Occorre che, mediante gli accorgimenti più rapidi, all'essere egoista ed asociale che viene al mondo ne venga sovrapposto un altro, capace di condurre una vita morale e sociale. Ecco qual è l'opera della [socializzazione]: [...] essa crea nell'uomo un essere nuovo" (ibid., p. 72). Con poche e inessenziali modifiche, questa posizione è stata recepita dalla maggior parte della letteratura, sociologica e non, che si è interessata del processo di socializzazione. In sintesi, come riassume E. Becchi, la teoria prevalente negli studi e nelle ricerche di questo tipo è quella "della debolezza societaria del bambino e della assolutezza delle agenzie che lo integrano nella collettività" (v. Becchi, 1979, p. 20). In altri termini, la società, come osservava Durkheim, modella sempre secondo i propri bisogni gli individui; insomma, non esiste antagonismo tra individuo e società: entrambi mirano al raggiungimento del medesimo risultato, e cioè alla conservazione delle condizioni fondamentali della solidarietà sociale. Per T. Parsons, d'altra parte, è mediante la socializzazione, l'ingresso del bambino in un "ruolo" sociale adulto, che si realizzano le condizioni che consentono il mantenimento dell'ordine sociale; apprendere un ruolo, in effetti, è, per Parsons e la scuola funzionalista, un processo che avviene secondo adattamenti dell'individuo a comportamenti e risposte prestabilite, a pretese che gli sono estranee e a esigenze e requisiti predeterminati dalla società (v. Parsons, 1951).In sostanza, in queste concezioni della socializzazione tutto ruota attorno allo sviluppo vissuto dal bambino nel corso della sua crescita dall'immaturità o dallo stato di 'natura' alla maturità, alla consapevolezza, alla razionalità, e infine all'indipendenza. Efficace è la sintesi che di questa posizione fa R. MacKay in un testo più volte ripreso dalla letteratura specialistica: "i bambini sono incompleti, immaturi, incompetenti, asociali [...]. Gli adulti [...] completi, maturi, razionali, competenti, sociali e autonomi" (v. MacKay, 1973, pp. 27-28). Così il passaggio da una condizione all'altra equivale a quello tra diversi ordini ontologici; tra questi livelli non c'è relazione ma gerarchia, non c'è comunicazione ma indottrinamento. A questo si collega un secondo elemento ricorrente: la socializzazione è vista come assimilazione da parte del bambino di credenze, abiti e regole sociali, dunque è conformità a un ordine sociale esistente (v. Clausen, 1968; v. Inkeles, 1968). Ne viene che "la connessione del singolo e della società non nasce [...] dal fatto che il singolo agisce o intrattiene relazioni sociali, ma dall'incontro del singolo agente con modi di agire precostituiti" (v. Dahrendorf, 1959; tr. it., pp. 52-53). Il sistema delle regole è imperativo; la premessa determina il risultato e, sia pure in misura relativa, le stesse modalità secondo le quali si compie la socializzazione. La posizione del bambino nel processo socializzativo è comunque assunta in termini di passività

Un altro elemento che ricorre in queste analisi, del resto largamente deduttivo rispetto ai precedenti, è che il processo è one-way: la socializzazione è descritta in termini di mero accumulo di esperienze date nella forma di un rapporto socializzatori-socializzati che si svolge immancabilmente in modo unidirezionale. Ridotta ad epitome, questa concezione è confluita nel concetto di "apprendimento di ruolo", che è il primo degli assunti della teoria del sistema sociale proposta dalla scuola funzionalista. Sicché l'interpretazione autonoma della situazione da parte di chi apprende un ruolo è di fatto esclusa da parte della teoria. "Assorbire un ruolo significa essere assorbito da questo" (v. Goffman, 1961; tr. it., p. 106). In altre parole, la teoria presuppone la coincidenza tra gli agenti della socializzazione e il soggetto socializzato, tra gli adulti e il bambino; una coincidenza che viene tuttavia raggiunta solo a prezzo della rinuncia alla individualità da parte del bambino; l'eventuale rifiuto dell'apprendimento del ruolo viene difatti trattato dalla teoria alla stregua di una patologia, come un caso cioè che esce dalla norma ed è perciò stesso 'deviante'.Il ricorso a questi quadri interpretativi da parte degli studi sociali ha certamente avuto conseguenze di rilievo. Non è qui in questione evidentemente l'opportunità teorica di questo approccio, né sarebbe difficile dimostrare che per molti versi esso coglie assai meglio di concezioni alternative il decorso reale della socializzazione del bambino nella società moderna. Il contributo di conoscenza che esso ha prodotto nell'analisi delle classi e dei relativi modelli di socializzazione, nella valutazione degli stili educativi in ambiente scolastico e in tema di codici linguistici è stato indubbiamente notevole (v. Saporiti, 1975). Impossibile tentare un elenco sommario delle ricerche che, nell'arco di un ventennio, dagli anni cinquanta agli anni settanta, hanno fornito un contributo prezioso alla conoscenza dei meccanismi e degli effetti della socializzazione. Basti qui il riferimento ai lavori dello stesso Parsons e della sua scuola (D. G. McKinley) sulla stratificazione sociale, ai lavori di F. R. Kluckhohn, a quelli di D.C. McClelland sull'orientamento ai valori e, sul medesimo tema, a quelli più tardi di M.L. Kohn e L.I. Pearlin; alle ricerche di E. Maccoby sull'assunzione del ruolo, a quelle di U. Bronfenbrenner ed E. Devereux sul comportamento genitoriale e quindi, proseguendo questo elenco asistematico dei contributi più significativi, ai lavori di W. Gottschalch e altri sulle classi, e agli studi sui rapporti tra linguaggio, classe sociale e socializzazione di U. Övermann, B. Bernstein e D. Lawton.E tuttavia resta pienamente valida la critica, riportata prima, al complesso di questi studi, critica che E. Becchi ha riassunto nella tesi della "debolezza societaria del bambino" e che ha ricevuto autorevole conferma in una severa analisi che A. W. Gouldner ha rivolto al funzionalismo parsoniano. La tesi di Gouldner merita di essere riportata per esteso. Egli scrive che, in questa rappresentazione della socializzazione, v'è la tendenza a porre l'attenzione "sul potere del processo di socializzazione e sulla malleabilità dell'individuo, che in linea di principio possono creare un adattamento tale da eliminare del tutto il conflitto tra il gruppo e l'individuo". Questo, secondo Gouldner, introduce un limite evidente alla possibilità di comprendere la dinamica della socializzazione. In particolare limita la comprensione delle "tensioni tra il singolo e il gruppo", dal momento che queste tensioni non sono viste "come intrinseche ma come fortuite, non come universali, ma come dettate dalla situazione" (v. Gouldner, 1970; tr. it., p. 324).

Non rientra negli obiettivi del presente lavoro approfondire le vicende che hanno accompagnato il sorgere di una posizione alternativa alle concezioni (psicologistiche ed evolutive) che hanno dominato la scena accademica negli anni cinquanta-settanta (v. Prout e James, 1990, pp. 14 ss.). Basti dire che esse muovono dalle critiche che alle analisi correnti della socializzazione sono state espresse prima dai fenomenologi e poi dagli interazionisti. A queste critiche va il merito, tra l'altro, di aver introdotto l'idea di competenza del bambino, secondo cui il bambino disporrebbe, sin dalla più precoce età, della capacità di interagire con il contesto sociale, sicché la socializzazione non è riducibile a una assimilazione in un "universo simbolico" precostituito, ma costituisce piuttosto un rapporto di scambio e comunicazione fondato sulla reciprocità. Questa idea è oggi ampiamente condivisa dalla psicologia, anche se non mancano voci dissonanti (v. Bradley, 1989; tr. it., p. 207).

L'infanzia come fenomeno sociale

L'adozione di un punto di vista sociologico nell'analisi dell'infanzia e della socializzazione implica in sostanza il passaggio dal 'micro' al 'macro'. Teoricamente la sociologia dell'infanzia si muove su un piano più generale, dal momento che l'unità d'analisi è costituita dalla società e l'unità di osservazione è l'infanzia in quanto categoria sociale. Se per tradizione l'analisi della socializzazione si è soffermata in modo prevalente sulla relazione tra il bambino e gli agenti della socializzazione (la famiglia e la scuola soprattutto) è perché la maggior parte delle ricerche si è interessata agli aspetti psicosociali della crescita e dello sviluppo del bambino, e ha pertanto attribuito minore importanza sia alla società globale sia all'intera categoria dell'infanzia.

Per illustrare i tratti salienti delle due impostazioni è opportuno rifarsi di nuovo allo schema precedente (v. figura) all'interno del quale l'analisi sociologica della condizione dell'infanzia è esemplificata idealmente dalle linee verticali o colonne. Il riferimento alle colonne anziché alle frecce sta a indicare, in primo luogo, che l'infanzia è intesa come parte di un tutto (l'intera figura), e cioè come parte della società, allo stesso titolo delle altre componenti della popolazione; in secondo luogo indica che l'analisi di questa componente avviene tramite il confronto con le altre: è implicito nello schema che non si può comprendere l'infanzia se non in rapporto alle altre parti della società. Evidentemente si danno molteplici possibilità: ad esempio è possibile analizzare l'infanzia in periodi di tempo diversi o confrontare contemporaneamente paesi diversi. Ad ogni modo, l'approccio è di tipo macro o strutturale. Non è il singolo bambino, ma l'intera categoria, intesa come parte permanente della società, che costituisce l'unità di osservazione dell'analisi. Le questioni salienti, come riassume Qvortrup, sono pertanto le seguenti: "Qual è la condizione dell'infanzia rispetto alle altre parti della popolazione in un dato tempo e in un dato spazio? Che cosa contraddistingue l'infanzia di oggi rispetto a quella d'altre epoche e d'altri luoghi?" (v. Qvortrup, 1991, p. 13).

L'adozione di questo punto di vista, per quanto possa apparire scontato, porta a risultati decisamente innovativi. Il fatto di prendere le distanze da quegli orientamenti che vedono l'infanzia come una fase di preparazione alla vita e dunque pongono pressoché esclusivamente l'accento sugli aspetti della crescita, ha come immediata conseguenza logica una lettura per molti versi inusitata del ruolo e della posizione dell'infanzia nella società e del suo contributo alla vita sociale. Accantonando alcune forzature presenti nelle tesi evolutive e individualistiche, non è più il singolo (che effettivamente potrebbe essere assimilato a un mutante in transito verso la condizione adulta) ad essere al centro dell'analisi, bensì il collettivo o la categoria, cioè l'infanzia vista globalmente come componente permanente del corpo sociale in relazione alle restanti parti della società. Ciò consente, in primo luogo, di rivolgere lo sguardo a quegli attributi che si presentano come comuni all'infanzia, anziché a quelli che distinguono l'uno dall'altro i suoi membri, e, in secondo luogo, di prendere in esame i rapporti tra l'infanzia e altri gruppi sociali, e perciò di valutare attentamente le eventuali forme di ineguaglianza, in termini di prerogative, diritti, facoltà o capacità di agire, disponibilità di risorse, ecc.

Sotto il profilo teorico e politico vi sono evidenti e notevoli assonanze con l'operazione che i women studies hanno condotto in passato con riferimento alla condizione femminile. Analogo, ad esempio, è il presupposto che siano gli aspetti generali e non quelli specifici a formare il punto di partenza dell'analisi. Certo ogni generalizzazione comporta dei limiti in termini di aderenza ai profili particolari e specifici della realtà, ma nel nostro caso l'operazione comporta un grande vantaggio: il recupero di una visuale dell'infanzia, complementare a (e non sostitutiva di) quella di discipline come la psicologia e la pedagogia, che consente di mettere in luce aspetti largamente sottaciuti e ingiustificati elementi di diseguaglianza sostanzialmente fondati su dati ascrittivi. Del resto le analogie tra i due ambiti, genere ed età, sono molteplici. Anche le diseguaglianze tra adulti e minori, al pari di quelle tra i generi, riposano non solo e non tanto sulla negazione ai minori di opportunità riconosciute alla componente adulta, ma principalmente sulla svalutazione di funzioni o qualità associate all'infanzia (v. Rhode, 1989, p. 306). La verifica è agevole; procedure di questo tipo sono riscontrabili sia sul piano del diritto, sia su altri piani della vita sociale.

Infanzia, formazione e lavoro

Educazione, scuola, formazione rappresentano il terreno elettivo della partecipazione dell'infanzia alla vita sociale. L'attenzione che gli studi e le ricerche sulla socializzazione hanno dedicato all'apprendimento, agli stili educativi, alle motivazioni, alla disciplina, ecc. nel contesto familiare e scolastico riflette ampiamente il ruolo fondamentale che la società moderna assegna al momento della formazione che precede l'inserimento del bambino nella realtà economica e sociale. In ogni società storica questo processo assume caratteristiche peculiari, si struttura sulla base di modalità diverse, segue un calendario variabile e stabilisce un ordine morale, una sequenza delle responsabilità e quindi dei diritti e dei doveri attribuiti a ciascuna età. Tuttavia ricorrono elementi invarianti. Ogni sistema sociale presenta una distinzione tra membri e non membri, tra chi partecipa a pieno titolo alla vita sociale e chi ne è escluso, tra chi è momentaneamente affrancato dallo svolgimento di determinati compiti e chi ne è incaricato. Questa classificazione regola ad esempio i diritti e i doveri, le opportunità e gli impegni ai quali gli individui delle diverse età vengono assoggettati, il modo in cui vengono considerati dalla collettività, il peso e il valore che essi assumono nella società nel suo complesso. Il sistema di classificazione svolge dunque un ruolo che è al tempo stesso funzionale e morale.Nel corso della storia, nella lunga durata del mutamento sociale, la linea divisoria che stabilisce la partecipazione a, e l'esclusione da, determinate attività, la divisione dei compiti sociali si sposta; parallelamente muta il significato morale della classificazione delle persone. A seconda delle esigenze primarie della società, al mutare dei principali fattori della produzione e del modo di produzione, innanzitutto, si alterano i calendari, cambiano le durate della permanenza degli individui nelle istituzioni che si occupano della loro socializzazione e muta infine il giudizio morale sul contributo che essi forniscono alla società. Il cambiamento è generale, investe cioè tutte le categorie della popolazione, tutte le condizioni e gli status: di vecchi, adulti e bambini, di uomini e donne.Il riferimento paradigmatico è ovviamente rappresentato dall'avvento della moderna società industriale. Il passaggio dall'economia tradizionale all'economia di mercato porta una modificazione profonda nella condizione dell'infanzia. Nella società antica fino a tutta l'epoca medievale l'impiego dei bambini in lavori agricoli e artigianali costituiva la norma, anche là dove si camuffava sotto la veste dell'addestramento a un mestiere. Con il sorgere delle fabbriche, l'occupazione e lo sfruttamento del lavoro minorile figura come un elemento intrinseco del modo di produzione industriale. A. Ure definisce avvedutamente il factory system come un sistema in cui operano "diversi gruppi di operai, adulti e non adulti [...]" (v. Mantoux, 1906; tr. it., p. 68). Lo sfruttamento dei bambini, osserva Mantoux, non era un fatto nuovo, era una cosa naturale. Prima dell'avvento delle fabbriche, "presso i fabbricanti di chincaglierie di Birmingham l'apprendistato aveva inizio all'età di sette anni; presso i tessitori del nord e del nordovest, i bambini lavoravano a cinque anni o anche a quattro anni, non appena erano considerati capaci di prestare attenzione e di ubbidire". L'industria eleva a sistema questo sfruttamento dei bambini: nelle fabbriche tessili "per alcune operazioni la piccola taglia dei fanciulli e l'agilità delle loro dita erano il miglior ausilio delle macchine [...]. La loro debolezza era una garanzia di docilità [...]. Inoltre costavano molto poco" (v. Mantoux, 1906; tr. it., pp. 476-477). Durante tutta l'epoca in cui continuò questa "penosa schiavitù", prosegue Mantoux, "non solo non avevano avuto nessun tipo di istruzione, ma non avevano neppure ricevuto [...] l'educazione necessaria per guadagnarsi da vivere. Sapevano eseguire soltanto l'operazione alla macchina cui erano stati incatenati per lunghi e duri anni" (ibid., p. 480).In Gran Bretagna le prime leggi e i primi provvedimenti che si preoccupano di regolamentare (non abolire) il lavoro minorile risalgono ai primi anni del XIX secolo; nei paesi continentali sono successivi: in Germania, Belgio e Italia risalgono alla seconda metà dell'Ottocento (v. Fuller, 1930). Il Factory act inglese del 1833 segna una tappa decisiva. La legge riduceva a otto ore la giornata lavorativa dei bambini al di sotto dei tredici anni, impediva il lavoro dei minori di nove anni e, soprattutto, introduceva l'obbligo dell'istruzione in parallelo al lavoro giornaliero. Prima ai genitori era data la facoltà di decidere se limitare l'educazione della prole alla sola acquisizione della capacità di procurarsi un salario ovvero se mandarli a scuola. "L'Atto del 1833 eliminò la possibilità di scelta: se il bambino doveva lavorare in fabbrica, doveva ricevere una certa istruzione al di fuori della fabbrica" (v. Smelser, 1959, p. 295). Il richiamo alla necessità di istruire il bambino appare come il momento simbolico più significativo della moderna scoperta dell'infanzia, che coincide in effetti con l'affermazione della scuola di massa, con la posticipazione del momento in cui il bambino assume una responsabilità economica e con l'espansione di un complesso di istituzioni e di agenzie incaricate di gestire il tempo libero del bambino.

Risale al 1794, come riporta R.G. Fuller, il rapporto di una commissione di indagine sul lavoro minorile, diretta da T. Percival, nel quale si osserva che "alla generazione futura non debbono essere sottratte le opportunità dell'istruzione nella sola stagione della vita in cui queste opportunità potrebbero essere adeguatamente accresciute" (v. Fuller, 1930, p. 414); e tuttavia la ricerca storica di P. Ariès prova esaurientemente che nelle classi superiori e nella borghesia questo messaggio era penetrato molto prima. L'apprezzamento del bambino come tale, indipendentemente da pure ragioni utilitaristiche legate al suo impiego precoce nel mercato del lavoro, si era imposto già nel passato. Risale, scrive Ariès, al momento in cui "si riconosce che il bambino non è maturo per la vita, che prima di lasciargli raggiungere gli adulti bisogna sottoporlo a un regime speciale, a una specie di quarantena [...]. La famiglia smette di essere una semplice istituzione di diritto privato volta a trasmettere il patrimonio e il nome; assume una funzione morale e spirituale; forma i corpi e le anime" (v. Ariès, 1960; tr. it., p. 485). Con ciò la scuola gradualmente si sostituisce all'apprendistato e poi, in seguito, invade il tempo destinato, nella società del passato, al lavoro e alla produzione. Il grande evento dell'inizio dei tempi moderni è dunque l'apparire di una nuova preoccupazione educativa, e il valore dell'infanzia slitta dalla sfera economica a quella del sentimento; dall'utile all'inutile (v. Zelizer, 1981).

L'introduzione della conoscenza, divenuta nel frattempo un fattore essenziale del nuovo modo di produzione, di fatto ha reso possibile (e necessario) rinviare la gratificazione economica ottenibile dal lavoro delle nuove generazioni. E questo non è che un aspetto della questione. Più rilevante, rispetto al passato, è che da allora, per una notevole quota della popolazione minorile, l'integrazione nella società non inizia più nel momento dell'inserimento nel mercato del lavoro; comincia con la scuola. Evidentemente perché si ritiene che l'accumulo di un capitale culturale, immateriale, surroghi ampiamente l'interesse economico che un tempo era connesso all'esercizio di un'attività di lavoro sul mercato.

La questione riproduttiva

Alla questione del valore dell'infanzia se ne collegano altre, non meno importanti per comprendere la sua condizione nella società moderna. Anzitutto quella demografica, che introduce due aspetti finora trascurati e tra loro dipendenti: quello relativo al declino delle nascite - che costituisce tra l'altro una delle ragioni fondamentali a cui è da ricondurre l'interesse che in questi recenti anni si è appuntato sulla condizione 'sociale' dell'infanzia - e quello che si riferisce alle differenze profonde che vi sono tra l'infanzia nei paesi sviluppati dell'Occidente e quella negli altri 'mondi'.Il primo aspetto riguarda in sostanza la trasformazione demografica e i suoi effetti sulla famiglia, sull'economia e ovviamente sul significato e sul valore dell'infanzia. Esiste, aveva notato Ariès, una stretta "relazione tra la tendenza di lungo periodo della natalità e l'atteggiamento nei confronti del bambino [...]. La generazione attuale ci sta portando in una nuova epoca, un'epoca nella quale il bambino è destinato ad occupare un posto a dir poco meno importante" (v. Ariès, 1980, p. 649). Per capire perché, bisogna rifarsi al rapporto tra la famiglia e la società scaturito dalla 'grande trasformazione' della società moderna. L'infanzia di oggi non è paragonabile a quella di una volta: rispetto a un non lontano passato, il cambiamento si riassume in una netta inversione di tendenza nel rapporto tra i costi e i ricavi legati alla crescita e all'impiego produttivo del bambino, per la famiglia, da un lato, e per la società, dall'altro. A seguito dell'industrializzazione e con l'introduzione della scuola di massa, si è prodotta una frattura tra la famiglia e le altre sfere della società nella ripartizione dei costi e benefici della riproduzione e dell'allevamento.

La procreazione e l'allevamento del bambino hanno da sempre rappresentato un costo, sia per la società del passato sia per quella odierna. Ma, mentre nella società tradizionale, fondata sull'economia della casa, i costi di mantenimento e di socializzazione (peraltro breve) erano più che compensati dai ricavi sui quali la famiglia poteva fare assegnamento tramite l'inserimento lavorativo precoce del bambino, oggi il bilancio dare-avere assomma, per la famiglia, a un valore negativo. La famiglia sopporta pressoché interamente i costi della crescita e della formazione della prole, senza cavarne alcun beneficio, se non sul piano sentimentale e della gratificazione emotiva. La società, d'altronde, pur non partecipando che marginalmente agli oneri della procreazione, ne ricava tutti i vantaggi economici (v. Qvortrup, 1987, p. 18). La novità, evidentemente, è costituita dall'istruzione. All'interesse delle famiglie di trarre un profitto immediato tramite l'impiego del bambino in un'attività produttiva, si contrappone sempre più l'interesse della società di disporre di una forza lavoro sufficientemente istruita. Per la famiglia il valore dell'infanzia slitta dalla sfera dell'utilità a quella del sentimento. Per la società nel suo complesso, al contrario, l'infanzia conserva inalterato il proprio significato economico; di più, addirittura l'accresce a misura che l'istruzione diviene un fattore cruciale per il suo sviluppo economico.Parallelamente non minori sono state le conseguenze del cambiamento sui legami tra le generazioni all'interno della famiglia. L'avvento dello Stato sociale e delle prime forme di sicurezza sociale ha allentato gli obblighi tra padri e figli. Non sono più i figli che provvedono al mantenimento dei propri genitori anziani ma bensì, attraverso i sistemi previdenziali, le generazioni produttive, giovani e adulti, che si impegnano, sottoscrivendo un implicito patto di solidarietà, a mantenere le generazioni improduttive, gli anziani e i vecchi: generici giovani e generici adulti delle generazioni successive pagano i costi della sicurezza sociale di generici anziani e generici vecchi delle generazioni precedenti. Sicché la relazione di affetto e di riconoscenza personale che, nella società del passato fondata sull'economia della casa, legava tra loro successive generazioni si tramuta in un legame attuariale, impersonale, con conseguenze profonde e molteplici.

Un tempo i genitori erano costretti a pianificare le proprie scelte procreative in funzione delle proprie esigenze future; ora è sufficiente che programmino la loro vita lavorativa. Allora vigeva un regime di equilibrata reciprocità, oggi subentra un conflitto di interessi, perché "i membri di una generazione non dipendono [...] dal successo o dal fallimento dei loro figli ma dal successo o dal fallimento complessivo della generazione che li segue" (v. Coleman, 1990, p. 604). La scelta procreativa entra in aperta competizione con altre decisioni. Da beni di investimento, quali erano in passato, i figli si tramutano (per le famiglie) in costi, ed entrano in concorrenza (sempre per i genitori) con altri beni di consumo alternativi. Da bene economico sono divenuti, in un breve lasso di tempo, un costoso e per molti un lussuoso bene sentimentale. Di più, con il passare degli anni, sono persino aumentati gli oneri (di risorse, tempo, energie) connessi alla loro socializzazione e in quei paesi dove la disoccupazione giovanile è più elevata si è allungato il tempo di permanenza dei giovani all'interno della famiglia (v. Cavalli, 1993). I costi che la famiglia è obbligata a sostenere, nel corso della socializzazione, per fornire alla società un 'prodotto finito' adeguato, si sono dunque accresciuti, mentre si sono più che proporzionalmente affievoliti i vantaggi. Tenuto conto di altri fattori che certamente hanno giocato un ruolo non trascurabile in questa vicenda (in primis la condizione della donna), si spiega in gran parte così il declino della fecondità che ha interessato l'insieme dei paesi occidentali. L'eliminazione dell'infanzia, la sua liquidazione numerica prima ancora che simbolica, può essere interpretata come la sola soluzione praticabile in una situazione complicata in cui il numero dei vincoli supera di gran lunga quello delle possibilità, in una situazione che, altrimenti, sarebbe destinata a gravare solo su alcune figure familiari, le donne soprattutto.Il valore sociale dell'infanzia decresce pertanto in ragione inversa all'importanza accordata dagli adulti alle proprie possibilità di realizzazione personale: quanto maggiore è il loro potenziale valore di mercato, quanto più è estesa sul mercato la possibilità di impiego di fasce della popolazione che un tempo ne erano escluse, tanto più costosa diviene la scelta procreativa in rapporto ad altri impieghi di reddito, tempo ed energie dei membri adulti della famiglia. S'è detto che le generazioni adulte del baby boom "sembrano unicamente preoccupate della propria esistenza e del proprio benessere materiale" (v. Pifer, 1986, p. 397). Almeno in parte forse è così: non è da escludere che componenti narcisistiche siano all'opera anche nel campo della riproduzione; ma sarebbe un errore limitarsi a vedere solo aspetti morali e individuali, quando il problema è sociale; come sarebbe assai scorretto arretrare nella ricerca delle cause fino a identificare il motore primo dell'attuale dinamica demografica nelle donne. Ancora una volta è a livello di organizzazione e struttura della società che dobbiamo guardare. Le sollecitazioni che provengono da più parti (mercato compreso) affinché le cure rivolte all'infanzia siano sempre più attente alle esigenze del bambino (e dunque della società ), hanno avuto l'effetto di accrescere in misura considerevole l'onere delle famiglie. Ma la soluzione del problema demografico, che è un problema sociale, è stata abbandonata unicamente alla responsabilità delle famiglie, relegata nello spazio angusto dello scontro tra interessi dei genitori e dei figli, impedendo così che il problema assumesse il senso e lo spessore di un problema dell'intera collettività. La prova? Lo stato di insufficienza che contraddistingue nella maggioranza dei paesi occidentali le politiche a favore delle famiglie e a sostegno dei figli (v. Dumon e altri, 1992).

I 'mondi' dell'infanzia

Quasi tutti i temi e i ragionamenti sviluppati sino a questo momento risultano pertinenti o hanno senso pressoché unicamente se si rapportano alla condizione dell'infanzia del mondo occidentale. Cambiando il contesto, e cioè riferendosi ai paesi arretrati o in via di sviluppo, occorre modificare registro, pur conservando l'attenzione per l'aspetto sociale. Specie nei paesi più arretrati, vengono a mancare gli stessi capisaldi sui quali poggia la condizione dell'infanzia nelle società industriali avanzate. La struttura delle famiglie, i rapporti costi-benefici legati alla procreazione, i rapporti tra le generazioni, la scuola di massa, la sicurezza sociale, il mercato, l'apparato sociosanitario e altro costituiscono altrettanti elementi di diversità tra i due contesti. Tali elementi condizionano la definizione dell'età, le modalità di accesso, permanenza e uscita nelle e dalle diverse fasi del ciclo di vita, le possibilità di partecipazione alla vita sociale, i rapporti con le istituzioni e le regole dell'ordinamento che si riferiscono all'infanzia. Insomma cambia tutto o quasi.

Ragioni di spazio non ci consentono di compiere un giro completo d'orizzonte: è sufficiente limitarci a considerare gli aspetti demografici, a condizione che questi siano letti come esiti di più profondi processi socioculturali. Intanto è nota l'enorme distanza tra i livelli di fecondità dei paesi sviluppati e non. Il numero medio di figli per donna è calato con continuità nei trascorsi trenta-quarant'anni nei primi, ed è oggi pari a 1,85; quello dell'intero pianeta è invece molto più elevato (3,27) a causa degli elevatissimi tassi dei paesi in via di sviluppo, che sfiorano in taluni casi i 6-8 figli per donna e determinano ritmi di accrescimento persino esplosivi. La diversità dei tassi di rinnovo della popolazione, se unita alla diversa lunghezza della vita, rende ragione del perché i paesi avanzati tendano progressivamente a invecchiare mentre quelli meno sviluppati hanno una popolazione sostanzialmente giovane. Esempi: l'età mediana della popolazione dei paesi membri della Comunità Europea è attualmente di circa 33 anni, quella del continente africano è di circa 18 anni; in Europa, all'inizio del secolo, la popolazione al di sotto dei 15 anni era circa un terzo del totale e quella anziana appena il 58%; oggi il peso della componente più giovane si è quasi dimezzato, quello degli anziani pressoché triplicato. Quanto ai paesi del Terzo Mondo, la percentuale dei giovani sotto i 15 anni è intorno al 45%, cioè ben due volte superiore a quella europea (v. United Nations, 1989).

Oltre determinate soglie, alla variazione delle quantità corrisponde quella delle qualità. Ai parametri demografici si associano drammatici dislivelli economico-sociali dei paesi in via di sviluppo rispetto agli altri: sul piano delle risorse pro capite, della formazione del capitale umano, dei sistemi di protezione sociale, delle tecnologie produttive, della qualità della vita (v. World Bank, 1988). Dislivelli o ritardi che si riverberano infine sulle stesse possibilità di sopravvivenza delle popolazioni, e che non a caso aggrediscono con particolare virulenza i soggetti più giovani e più deboli. Da sempre documenti e rapporti degli organismi internazionali diffondono, con riferimento a questi paesi, cifre in negativo, inimmaginabili, riguardanti la fame, l'indigenza, le malattie e la mortalità. All'inizio degli anni novanta, il periodico rapporto UNICEF sullo stato dell'infanzia nel mondo definiva come "il più grande fallimento della nostra epoca" il fatto che ogni settimana 250.000 bambini morissero di malnutrizione o di malattie facilmente prevenibili, e calcolava che le risorse indispensabili a impedire questo impune saccheggio di vite, che riguarda pressoché esclusivamente i bambini del Terzo Mondo, ammonterebbero a "meno della metà dell'1% del prodotto lordo mondiale ovvero a circa il 5% di quanto si spende ogni anno nel mondo nel settore militare" (v. UNICEF, 1991, pp. 4 e 53). Fermi restando i livelli di mortalità infantile (al di sotto dei cinque anni) del 1980, nell'arco di un ventennio la semplice proiezione porta a una stima di 20 milioni di morti ogni anno. In 30 paesi il tasso di mortalità per lo stesso gruppo d'età supera la soglia drammatica di 170 morti per 1.000 nati vivi, e in molti di essi si approssima ai 300; altri 25 paesi hanno tassi di mortalità superiori a 100. Sul versante opposto, Canada, Giappone, Svizzera, Svezia e Finlandia hanno tassi inferiori a 10 per 1.000 nati vivi. Gli altri indicatori sono evidentemente correlati con questi: ai più alti livelli di mortalità infantile (Afghanistan, Mozambico, Mali, Angola, ecc.) corrispondono i più bassi livelli di reddito pro capite (circa 200 dollari all'anno), il più elevato analfabetismo (60-80%) e la più bassa speranza di vita alla nascita (44 anni in media) (v. UNICEF, 1991, pp. 76-77).In conclusione, pur con tutte le distorsioni e le ambiguità che contraddistinguono la condizione dell'infanzia nei paesi avanzati, anche tenendo conto che in alcuni di questi paesi rimangono tuttora non marginali livelli di povertà e che ad esserne più colpiti sono i bambini e i giovani (v. Cornia, 1990), la differenza con i paesi in via di sviluppo resta drammatica. Nel bene e nel male, i primi hanno compiuto un salto di qualità, nei principî e nella pratica; malgrado i ritardi e le contraddizioni ancora presenti nel diritto, nella scuola, nei servizi, nei rapporti tra le generazioni, i paesi avanzati possono certamente contare sulla speranza di raggiungere o mantenere condizioni di vita relativamente agiate e civili; gli altri, i paesi del Terzo Mondo, sono condannati dalle circostanze ad affrontare problemi più materiali relativi al numero di figli, alle possibilità di sopravvivenza e al riconoscimento di diritti elementari.

(V. anche Adolescenza; Famiglia; Giovani; Socializzazione).

Bibliografia

Abrams, P., Historical sociology, Bath 1982 (tr. it.: Sociologia storica, Bologna 1983).

Ariès, P., L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Paris 1960 (tr. it.: Padri e figli nell'Europa medievale e moderna, Roma-Bari 1976).

Ariès, P., Infanzia, in Enciclopedia Einaudi, vol. VII, Torino 1977, pp. 431-442.

Ariès, P., Two successive motivations for the declining birth rate in the West, in "Population and development review", 1980, VI, pp. 645-650.

Bardy, M. e altri (a cura di), Childhood as a social phenomenon: an international comparative research project, 16 voll., Vienna 1990-1993.

Becchi, E., Il bambino sociale: privatizzazione e deprivatizzazione dell'infanzia. Introduzione, in Il bambino sociale (a cura di E. Becchi), Milano 1979, pp. 11-45.

Becchi, E., Retorica d'infanzia, in "Aut Aut", 1982, n. 191-192, pp. 3-26.

Belloni, M. C., La vita quotidiana dei bambini in una città industriale: il tempo libero e il gioco, in "Bollettino CERES", 1985, n. 16, pp. 279-299.

Benedict, R., Continuities and discontinuities in cultural conditioning, in Childhood in contemporary cultures (a cura di M. Mead e M. Wolfenstein), Chicago 1955, pp. 21-30 (tr. it.: Continuità e discontinuità nel condizionamento culturale, in Il mondo del bambino, Milano 1963).

Bradley, B. S., Visions of infancy: a critical introduction to child psychology, Cambridge 1989 (tr. it.: Immagini dell'infanzia, Bologna 1991).

Bradshaw, J., Child poverty and deprivation in the United Kingdom, in "Innocenti occasional papers", 1990, n. 8.

Cavalli, A., Senza nessuna fretta di crescere, in "Il mulino", 1993, XLII, 1, pp. 35-42.

Chamboredon, J.-C., Prévot, J., Infancy as an occupation: towards a sociology of spontaneous behaviour, Paris 1975 (tr. it.: Il mestiere di bambino: verso una sociologia dello spontaneo, in Il bambino sociale, a cura di E. Becchi, Milano 1979, pp. 150-190).

Clausen, J. A., A historical and comparative view of socialization theory and research, in Socialization and society (a cura di J. A. Clausen), Boston, Mass., 1968, pp. 18-72.

Coleman, J. S., Foundations of social theory, Cambridge, Mass., 1990.

Cornia, A., Child poverty and deprivation in industrialized countries: recent trends and policy options, in "Innocenti occasional papers", 1990, n. 2.

Dahrendorf, R., Homo sociologicus, Köln 1959 (tr. it.: Homo sociologicus, Roma 1966).

Daniels, N., Am I my parents' keeper? An essay on justice between the young and the old, Oxford-New York 1988.

Danziger, S., Stern, J., The causes and consequences of child poverty in the United States, in "Innocenti occasional papers", 1990, n. 10.

Donzelot, J., La police des familles, Paris 1977.

Dumon, W.e altri, National family policies in EC countries in 1991, 2 voll., Brussels 1992.

Durkheim, É., Éducation, in Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, Paris 1911, pp. 529-536 (tr. it.: Educazione come socializzazione, a cura di N. Baracani, Firenze 1973, pp. 62-88).

Elkind, D., The hurried child: growing up too fast, too soon, Reading, Mass., 1981.

Foucault, M., Histoire de la folie à l'âge classique, Paris 1961 (tr. it.: Storia della follia nell'età classica, Milano 1963).

Frones, I., Jensen, A. M., Solberg, A., Childhood as a social phenomenon: national report Norway, in Childhood as a social phenomenon: an international comparative research project (a cura di M. Bardy e altri), vol. II, Vienna 1990.

Fuller, R. G., Child labor, in Encyclopedia of the social sciences (a cura di E. R. A. Seligman), vol. III, London 1930, pp. 412-424.

Goffman, E., Encounters, Indianapolis, Ind., 1961 (tr. it.: Espressione e identità, Milano 1979).

Gouldner, A. W., The coming crisis of Western sociology, New York 1970 (tr. it.: La crisi della sociologia, Bologna 1972).

Habermas, J., Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied 1962 (tr. it.: Storia e critica dell'opinione pubblica, Bari 1971).

Hedstrom, P., Ringen, S., Age and income in contemporary society, in Poverty, inequality, and income distribution in comparative perspective: the Luxembourg income study (a cura di T. M. Smeeding e altri), New York-London 1990, pp. 77-104.

Hengst, H., Tendenzen der Liquidierung von Kindheit, in Kindheit als Fiktion (a cura di H. Hengst e altri), Frankfurt a.M. 1981, pp. 11-72.

Hindess, H., The use of official statistics, London 1973.

Inkeles, A., Society, social structure, and child socialization, in Socialization and society (a cura di J. A. Clausen), Boston, Mass., 1968, pp. 73-129.

Kaufmann, F. X., Zukunft der Familie: Stabilität, Stabilitätsrisiken und Wandel der familialen Lebensformen sowie ihre gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, München 1990.

Kuznets, S. S., Economic development, the family, and the income distribution: selected essays, Cambridge 1982.

Lasch, C., The culture of narcissism, New York 1978 (tr. it.: La cultura del narcisismo, Milano 1981).

MacKay, R., Conceptions of children and models of socialization, in Childhood and socialization (a cura di H. P. Dreitzel), New York 1973, pp. 27-43.

Mantoux, P., La révolution industrielle au XVIIIe siècle, Paris 1906 (tr. it.: La rivoluzione industriale, Roma 1971).

Myrdal, A., Nation and family, London 1945.

Näsman, E., Childhood as a social phenomenon: national report Sweden, in Childhood as a social phenomenon: an international comparative research project (a cura di M. Bardy e altri), vol. XV, Vienna 1993.

O'Higgins, M., The allocation of public resources to children and the elderly in OECD countries, in The vulnerable (a cura di J. L. Palmer, T. Smeeding e B. B. Torrey), Washington 1988, pp. 201-228.

Oldman, D., Childhood as a social phenomenon: national report Scotland, in Childhood as a social phenomenon: an international comparative research project (a cura di M. Bardy e altri), vol. IX, Vienna 1991.

Palmer, J. L., Smeeding, T., Torrey, B. B. (a cura di), The vulnerable, Washington 1988.

Parsons, T., The social system, New York 1951 (tr. it.: Il sistema sociale, Milano 1965).

Parsons, T., White, W., The link between character and society, in Social structure and personality (a cura di T. Parsons), New York 1964, pp. 183-235.

Pifer, A. L., The public policy response, in Our aging society: paradox and promise (a cura di A. L. Pifer e L. Bronte), New York 1986, pp. 391-413.

Postman, N., The disappearance of childhood, New York 1982 (tr. it.: La scomparsa dell'infanzia, Roma 1985)

Preston, S. H., Children and elderly: divergent paths of America's dependents, in "Demography", 1984, XXI, pp. 435-457.

Prout, A., James, A., A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise, and problems, in Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood (a cura di A. James e A. Prout), London 1990, pp. 7-34.

Qvortrup, J., The sociology of childhood: introduction, in "International journal of sociology", 1987, XVII, 3, pp. 3-37.

Qvortrup, J., A voice for children in statistical and social accounting: a plea for children's rights to be heard, in Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood (a cura di A. James e A. Prout), London 1990, pp. 78-98.

Qvortrup, J., Childhood as a social phenomenon: an introduction to a series of national reports, in Childhood as a social phenomenon: an international comparative research project (a cura di M. Bardy e altri), vol. I, Vienna 1991.

Qvortrup, J., Die soziale Definition der Kindheit, in Handbuch der Kindheitsforschung (a cura di M. Markefka e B. Nauck), Neuwied 1993, pp. 109-124.

Rhode, D. L., Justice and gender, Cambridge, Mass., 1989.

Rutschky, K. (a cura di), Schwarze Pädagogik: Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung, Frankfurt a.M. 1977.

Saporiti, A., Famiglia, socializzazione e classi sociali, in La famiglia, la società e i processi di socializzazione (a cura di G. B. Sgritta), Roma 1975, pp. 126-160.

Saporiti, A., Sgritta, G. B., Childhood as a social phenomenon: national report Italy, in Childhood as a social phenomenon: an international comparative research project (a cura di M. Bardy e altri), vol. III, Vienna 1990.

Saraceno, C., Dall'educazione antiautoritaria all'educazione socialista, Bari 1972.

Saraceno, C., Child poverty and deprivation in Italy: 1950 to the present, in "Innocenti occasional papers", 1990, n. 6.

Schorr, A. L., Poor care for poor children: what way out?, in Children and decent people (a cura di A. L. Schorr), London 1975, pp. 186-212.

Sgritta, G. B., Saporiti, A., Myth and reality in the discovery and representation of childhood, in Family division and inequalities in modern society (a cura di P. Close), London 1989, pp. 92-212.

Shamgar-Handelman, L., Belkin, R., They won't stay at home forever: pattern of home space allocation, in "Urban anthropology", 1984, XIII, pp. 117-144.

Smeeding, T., Torrey, B. B., Rein, M., Patterns of income and poverty: the economic status of children and the elderly in eight countries, in The vulnerable (a cura di J. L. Palmer, T. Smeeding e B. B. Torrey), Washington 1988, pp. 89-119.

Smelser, N., Social change in the industrial revolution, London 1959.

Suransky, V. P., The erosion of childhood, Chicago 1982.

Thomson, D., The Welfare State and generation conflict: winners and losers, in Workers versus pensioners: intergenerational justice in an ageing world (a cura di P. Johnson e altri), Manchester-New York 1989, pp. 33-56.

Thomson, D., Selfish generations? The ageing of New Zealand's Welfare State, Wellington 1991.

Thorne, B., Putting a price on children, in "Contemporary sociology", 1985, XIV, pp. 695-698.

Thorne, B., Revisioning women and social change: where are the children?, in "Gender and society", 1987, I, 1, pp. 85-109.

Unicef (United Nations Children's Fund), The state of world's children: 1990, Oxford 1991.

United Nations, World population prospects 1988, New York 1989.

Wartofsky, M., The child's construction of the world and the world's construction of the child: from historical epistemology to historical psychology, in The child and other cultural inventions (a cura di F. S. Kassel e A. W. Siegel), New York 1981, pp. 188-223.

World Bank, World development report, New York 1988.

Wright Mills, C., The sociological imagination, New York 1959 (tr. it.: L'immaginazione sociologica, Milano 1962).

Wynn, M., Children without childhood, New York 1981 (tr. it.: Bambini senza infanzia, Roma 1984).

Young, I. M., Justice and the politics of difference, Princeton, N.J., 1990.

Zelizer, V. A., Pricing the priceless child: the changing social value of children, New York 1981.