Intraprese produttive in Terraferma

Intraprese produttive in Terraferma

L’economia veneziana dal rischio di collasso alla resistenza

Negli anni 1632-1636 i governanti, i mercanti, gli artigiani sopravvissuti alla morìa pestilenziale si impegnarono a stilare bilanci frequenti dei commerci e delle manifatture veneziane allo scopo di trovare rimedio ai molti malanni che l’epidemia aveva aggravato. In quel quinquennio sembrarono far groppo tutte le tendenze congiunturali negative che man mano avevano colpito i settori portanti dell’apparato commerciale veneziano sin dall’inizio del secolo. Con vigore sintetico i savi alla mercanzia lo rendevano evidente in una relazione del 1632:

Lo stato nel quale s’attrova la città ci porta a considerazioni di grand’applicazione per ridur il negozio a miglior partito di che ora si trova et non si vadi scemando come tuttavia alla giornata si pruova. Sono notissimi li pregiudizi che già da tempo ha ricevuto questa Piazza per esserle stato levato dal Levante le speciarìe, quali capitate qui con le navi veneziane si diffondevano poi per tutte le città d’Italia, Alemagna, et potemo dire per tutta Europa con grande emolumento dei suoi dazi dell’intrada e uscita. È anco davantaggio noto che li ponentini padroni della navigazione dell’Indie portano l’istesse speciarìe et infinite mercanzie ancora a Genova, Livorno, Marsilia et altre scale di dove lo sforzo delle città d’Italia si provedono e ben spesso le reliquie delle istesse merci capitano con nostra ammirazione in questa città. Si vanno anco di modo i ponentini profittando nelli viaggi del Levante che si provvedono di sede, di filadi e di che serve al consumo delle loro città et d’altri stati ancora spogliando questa città delle cose che erano state per lungo tempo sue proprie [...] (1).

Non vi era comparto dei traffici e delle manifatture ad essi legate che non avesse subito l’erosione della concorrenza straniera o il decadimento a causa di fattori interni.

Era dall’inizio del Seicento che il mondo economico e politico di Venezia aveva dovuto registrare l’indebolimento di tutti i tradizionali punti di forza dell’economia della città. Sotto i colpi della concorrenza francese, inglese e olandese ai Veneziani era sfuggita di mano l’intermediazione tra il Levante ed i mercati francesi e inglesi. S’era perso il commercio delle spezie e il traffico della seta di Persia e del cotone di Siria e Turchia. Nel 1608 si segnalava la diminuzione del traffico con il mondo germanico. Nel primo ventennio del Seicento decadde rapidamente un ramo importante della tessitura serica veneziana, quella dell’ormesino basso da fondaco, un tessuto di scarso pregio destinato principalmente alla Germania. La decadenza della produzione veneziana fu determinata dal sorgere di nuovi centri di produzione nei villaggi e nei borghi del Trentino.

Nel 1610, basandosi sui forti cali degli introiti daziari, Girolamo Priuli aveva segnalato che rispetto a pochi anni prima il negozio del Levante si era ridotto a poco più di un terzo e la capacità esportativa aveva perso circa il 30% (2). Il dato relativo al quadrante levantino si era prolungato fino al 1617, quando gran parte del naviglio mercantile (sette vascelli destinati alle scale di Cipro e Siria, Alessandria e Costantinopoli) era stato mobilitato per i servizi nelle operazioni belliche intraprese contro gli Asburgo per eliminare la pirateria degli Uscocchi e il resto era stato bloccato in porto (tre navi destinate ad Alessandria e alle scale siriane), sicché i flussi commerciali erano risultati annientati (3).

I cinque savi alla mercanzia nel 1610, nel quadro generale della depressione dei traffici, avevano annotato che i fallimenti negli ultimi due anni erano ascesi a oltre 2 milioni di ducati con vergogna delle ditte di «maggior nome e di maggior facende» (4).

Anche le principali manifatture veneziane che fornivano le più importanti contropartite da inviare Oltremare entrarono man mano in crisi. La manifattura dei pannilana e la loro esportazione flettevano dai picchi raggiunti all’inizio del secolo: nel quinquennio 1606-1610 la media delle pezze prodotte annualmente s’era abbassata del 18% circa. I telai che lavoravano la seta erano passati dai circa duemilaquattrocento dell’inizio del secolo ai poco più di millesettecento del 1610.

Nel 1611 furono presentate parecchie suppliche per ottenere la cittadinanza de intus et extra da parte di tessitori di seta che dovevano supplire alle deficienze delle commissioni mercantili. Ad esempio, Francesco Uberti di Bergamo emigrato a Venezia da trentatré anni si lagnava:

Hora che il negotio del Levante va mancando e che difficilmente si trova chi voglia mandarvi panni di seda, convengo abbandonare l’arte [...] se non ottengo la cittadinanza de intus et extra per poter mandare il poco capitale che si trova nelle parti del Levante (5).

Il saponificio resistette anch’esso fino al terzo decennio del secolo. Ma dopo il 1625 nuovi dazi imposti sull’olio importato avevano fatto rincarare il prezzo del sapone veneziano incoraggiando la produzione all’estero. Nel 1627 esportare sapone era diventato molto più difficoltoso perché fabbriche concorrenti operavano ormai nella Repubblica di Genova, a Livorno, nel Ferrarese, nel Mantovano e nella Marca pontificia. La quantità di sapone esportata s’era quasi dimezzata e, per conseguenza, le trentanove caldaie attive nelle saponerie nel 1625 si erano ridotte rapidamente a ventisei. Nel 1634 ne erano in attività soltanto venti (6).

Dal 1618 in poi lo sviluppo della guerra dei Trent’anni e la crisi monetaria avevano provocato altre restrizioni e difficoltà ai commerci con i mercati tedeschi che avevano assunto un peso sempre maggiore nell’assetto generale dei commerci veneziani dagli ultimi decenni del Cinquecento (7).

I giorni più neri furono portati dalla peste. La sequenza di carestia e di peste che funestò il quadriennio dal 1628 al 1632 provocò prima disordine finanziario e monetario, poi l’aumento del costo della manodopera e la perdita di competenze artigianali (8). Il dopo peste si presentava drammatico alle osservazioni dei magistrati:

Il stato della quale [di questa città] è in gran debolezza per essersi diminuito tanto numero di abitanti et operai che ora le mercedi sono ridotte a prezzi così esorbitanti et le merci così incarite che ci pare impossibile vi sia richiesta di pannine di lana e di seta, oltre che queste sono così maltrattate, che s’intendi vogliono rimandar dalla Turchia li panni di lana a Spalato rispetto alla loro imperfezione. Sopra che andiamo pensando qual possa essere il rimedio [...]

scrivevano i savi nel dicembre del 1632 (9). Nel 1633 si contavano appena quattrocento tessitori di pannilana contro i circa milletrecento degli anni precedenti la peste e i mercanti dovevano contendersene i servigi (10).

Nel setificio

li testori erano in altri tempi — come appare da loro capitoli — 7 in 8 mila e dalla parte del senato 163, 11 febbraio si vede che erano più di 10 mila. Ora sono in numero 3.293, cioè capomaestri n. 619, tutti gli altri sono mogli, figli, lavoranti, garzoni. Li teleri che lavorano sono n. 1.497; queli che non lavorano 582, diminuzion considerabile cagionata oltre da quanto si è detto dall’introduzione della pannina forestiera. I filatogi nel 1597 erano n. 96, ora sono ridotti in 48. Allora lavoravano con vallighi n. 285, ora lavorano con vallighi n. 152 e ve ne sono 124 che non lavorano, diminuzione causata da mercanti per comprar li orsogli forestieri (11).

Anche il settore dei traffici attraverso Spalato era entrato in rapida crisi dopo i culmini raggiunti nel 1626 (12). I concorrenti che si muovevano tra Ragusa ed Ancona mordevano la polpa del lucroso traffico balcanico e i savi evidenziavano

inoltre come l’insidie che vengono tese al più florido negozio di questa città qual è quello della Scala di Spalato si vadino maggiormente fomentando dall’avvantaggio che trovano li mercanti turchi bossinesi et hebrei con far capitare dalla Turchia le loro mercantie de curami, pelami et cere dalla strada de Ragusi in Ancona dove li turchi stessi vi capitano e sono ben veduti e accarezzati (cosa che non erano per avanti) (13).

La preferenza dello scalo di Ancona da parte dei mercanti turchi aveva come conseguenza la rovina di due delle attività di trasformazione più redditizie per la città.

Il negotio delle cere è stato in tutti li tempi riputato de migliori, de più pregiati et più profittevoli che habbia questa città, per la singolar perfezione a che si riducono le biancheggiate, al pari di questo non si facendo in altra parte del mondo. Questo negotio si è conservato florido per lungo tempo d’anni con impiego di tanto numero d’operari et profitto dei suoi cittadini che ne cavavano grossi emolumenti dagli orti et di queste cere abbundantemente se ne serviva l’Italia et altre parti ancora (14).

Ora, però, le cere lavorate non trovavano più sbocchi in Romagna, nel Regno di Napoli, in Toscana, «come già soleva» a causa dei loro costi di lavorazione. Anche la lavorazione dei pellami, uno «dei più importanti negozi che si maneggi» era in crisi perché i mercanti turchi erano scoraggiati dal portare a Venezia le pelli non essendovi più di quattro o cinque mercanti compratori (15).

La situazione appariva davvero prossima al collasso. Ma nella percezione degli osservatori degli elementi della congiuntura commerciale e manifatturiera veneziana l’economia della Terraferma e i rapporti tra economia della metropoli ed attività economiche delle province suddite non avevano rilevanza alcuna. Dalla Terraferma provenivano due delle merci che fornivano le contropartite delle importazioni d’Oltremare, il riso e la carta. Anzi la carta era stata il punto di forza anche di un’attività poderosa come quella dell’editoria veneziana cinquecentesca. Inoltre il commercio e la produzione della carta si erano trovati in controtendenza rispetto al trend commerciale delineato nei primi decenni. Per loro si può parlare di espansione fino agli anni Venti. All’inizio del secolo c’erano state iniziative per incrementare gli impianti e fino al 1622 le informazioni confermavano che la domanda estera di carta concorreva con quella degli editori a promuovere gli investimenti nel settore (16). Grazie alla carta delle province soggette si era sostenuta la produzione libraria, che, seppure in declino, aveva seguitato a mantenersi ancora a buoni livelli con una trentina di torchi in attività nel primo trentennio del secolo.

Solo di recente, carestia e peste avevano colpito gravemente anche tali settori. Ma il loro andamento critico non era tematizzato dai savi alla mercanzia insieme con quello dei traffici d’Oltremare. In quel drammatico periodo l’economia di Terraferma era presa in considerazione solo sotto due aspetti: innanzitutto per le sue capacità di assorbimento delle merci importate o prodotte dalla Dominante, in secondo luogo come potenziale concorrente da stroncare per il bene delle manifatture veneziane.

Nel 1632 i savi alla mercanzia lodavano i buoni effetti conseguiti alla diminuzione delle tariffe daziarie deliberata nel 1626,

vedendosi per li conti essersi cavata più entrata per le mercantie regolate nel dazio di che si faceva prima coll’intiero dazio oltre li altri benefici che si sono ricevuti dal negozio, dalli vascelli che hanno portato via anco mercanzie [e si compiacevano che il dimezzamento del dazio d’uscita avesse incrementato la riesportazione delle lane di Spagna in quantità considerabile e] anco ne è seguito buon effetto per la diminuzione delle altre scale, poiché li Bergamaschi se ne provvedevano da Genova, che hora con la metà del dazio le cavano per il più da questa città. [E l’obiettivo che sapevano indicare era quello di adottare provvedimenti repressivi del contrabbando] perché di questa maniera [...] a viva forza converiano provedersi in questa città (17).

D’altra parte l’attenzione dei magistrati veneziani era attirata specialmente dalle attività manifatturiere della Terraferma che potevano competere con quelle della metropoli. Ad esempio, nel 1635 provveditori di comun e savi alla mercanzia erano d’accordo nel rilevare il «pregiudizio che riceve la pannina veneziana dalli panni che si fabricano nel Trevisano di lana spagnola con segni e cimose alla veneziana». Poiché attraevano gli operai da Venezia, essi proponevano non solo il divieto di imitare le cimose di tipo veneziano ma anche quello di concedere licenze d’esportazione della lana spagnola per il Trevigiano e il Bassanese in modo da impedire che si fabbricassero quei panni (18).

La sola forma di integrazione possibile appariva, fino ad allora, quella che poteva originare dalla subordinazione della periferia al dominio economico del centro.

L’economia veneziana non collassò sotto tanti disastri e fu capace di resistere alle ulteriori ondate congiunturali negative che percorsero tutto il secolo fino ad essere pronta a profittare della svolta secolare negli anni Venti del Settecento. Si impone, dunque, alla comprensione il problema della resistenza e della capacità di adattamento dell’economia veneziana nell’età della crisi. Quali decisioni e quali comportamenti adottarono i governanti, i mercanti e gli artigiani allo scopo di reagire ai nefasti andamenti congiunturali? Dare una risposta richiederebbe di esaminare i numerosi atti di politica daziaria, le agevolazioni alle produzioni, i provvedimenti favorevoli all’incremento delle maestranze, le sostituzioni di prodotti, le brevi congiunture europee favorevoli... Ma, tra molte altre cose che portarono all’adattamento dell’economia della città ai mutamenti che si erano susseguiti negli ultimi decenni e dopo la peste, il processo di decisioni attraverso il quale i redditi dei Veneziani divennero capitali investiti in imprese produttive in Terraferma è l’aspetto più innovativo, poiché comportò sia una maggiore estroversione economica di` Venezia verso le province soggette, sia una complementarità più paritaria. Questo può essere considerato il fatto più significativo tra i mutamenti indotti dalla crisi del Seicento.

La vicenda più singolare e di più ampie conseguenze per l’economia veneziana accadde nel settore serico e perciò ad essa va la priorità della trattazione. Riguardò la costituzione di un patrimonio di risorse tecniche, di aziende manifatturiere, di competenze gestionali e mercantili attinenti alla produzione e commercializzazione di un filato chiamato «orsoglio alla bolognese». Era un organzino di seta lavorato mediante macchine inventate e a lungo usate solo a Bologna. Gli orsogli o organzini servivano per confezionare l’ordito delle pannine di seta veneziane. Le macchine erano per lo più mosse da energia idraulica, ma nello stato veneziano si catalogavano «alla bolognese» anche parecchi filatoi mossi da energia manuale (19).

Il setificio della Terraferma come settore chiave

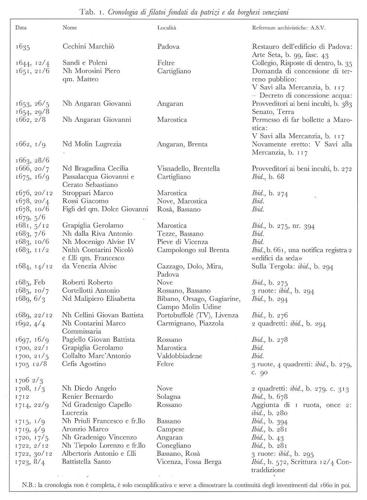

La superiore tecnologia dei filatoi idraulici alla bolognese si affermò nelle province venete nel periodo secentesco. La sua diffusione è fenomeno che si verificò dal 1635 in poi e il suo sviluppo legò a doppio filo un settore trainante dell’economia veneziana con un ampio settore dell’economia di Terraferma. Il settore importante veneziano era quello della produzione di pannine seriche destinate all’esportazione. Era un settore vitale prima del 1632 e fin dal 1578 — in conseguenza della peste — aveva fatto ricorso in modo sempre più ampio all’impiego degli organzini bolognesi a scapito anche dei filatoi veneziani (20). La tessitura della seta continuò ad essere importante nel corso del Seicento proprio grazie all’impianto di filatoi di orsogli alla bolognese nelle province orientali dello stato.

Nel 1670 i provveditori e aggiunti all’ufficio della seta (che rappresentava i mercanti di seta) potevano enfatizzarne così l’importanza strategica nell’economia urbana:

L’arte della seda tiene subordinate altre arti che sono filatogli, tentori, manganeri, tiraoro e battioro. Oltre che particolari persone fuori di esse arti, che sono le maestranze abitanti in s. Nicolò, Zuecca, Muran, Buran et altri lochi che lavorano le sete grezze, altre che le binano, altre che incannano le trame et orsogli tenti, altre che construiscono li ordimenti, altre li rimettono nelli lizzi e petteni, altre che inviano le tele sopra li teleri, li disegnatori et levatori delle opere e quelli che tirano li lazzi per far le opere stesse et altri ancora che danno l’acqua ad alcune sorti di pannine, che in tutto vien calculato il numero di 40 mila in circa che s’esercitano et sustentano col detto ministero in questa città [...] (21).

Il numero era palesemente esagerato. Infatti in quegli stessi anni si calcolava più prudentemente che le due Arti della lana e della seta mantenessero

in questa città, con li molti operari inservienti, più di 30.000 persone [oltre moltissime in Terraferma], le quali per il solo consumo del comestibile a ravaglio [= ragguaglio] del vitto daziato portano giusto quello si calcola in ogni occasione ducati 12 per ogni persona (22).

Nel 1673 un’altra supplica restringeva il calcolo ai lavoratori dei telai che «tra maestri, garzoni e lavoranti contano nelle loro case 8 mila e più persone». Era quello ancora un anno della crisi congiunturale cominciata nel 1665 e nel frattempo si erano verificate emigrazioni; perciò possiamo presumere che tra il 1635 ed il 1665 la tessitura della seta fosse tornata ai livelli di occupazione e di produzione antecedenti alla peste. Ciò può spiegare il tono compiaciuto col quale i dirigenti dell’ufficio indicavano che gli affari erano stati soddisfacenti fino ad allora (23).

Per quanto riguarda la Terraferma i settori interessati erano quelli della produzione di orsogli alla bolognese, della trattura della seta, dell’allevamento dei bachi. Un comparto che implicava una gran parte del mondo rurale dei territori orientali. Nel 1670 vi si contavano oltre cinquanta filatoi dove si producevano — si diceva con esagerazione — circa duecentosettantamila libbre di orsogli del valore di oltre 5 milioni di lire (24). A monte dei filatoi c’erano coloro che traevano la seta grezza mediante i fornelli e a monte, ancora, c’erano le miriadi di famiglie contadine nelle quali si allevavano i «cavalieri» (che era il termine col quale si dava lustro al più nobile dei vermi).

Tale solidarietà di interessi era una creazione veneziana. Atti di governanti e iniziative investitrici di privati cooperarono alla riuscita.

L’azione dei governanti

L’arte della filatura della seta al modo bolognese era stata introdotta nello stato veneziano nel 1604 dall’immigrato Ottavio Malpigli di Modena. Egli aveva fatto conoscere i segreti dei manifattori bolognesi, ma la sua attività non era riuscita a promuovere il decollo della produzione. Nel 1634 erano ancora appena due i mulini da lui impiantati: l’uno a Padova, l’altro a Feltre (25). L’esclusiva non fu sufficiente a far sviluppare e a moltiplicare l’attività del Malpigli. La scadenza del privilegio ventennale non incitò nessuno a imitare il suo esempio nel corso dei dieci anni seguenti.

L’apparato per la filatura della seta nella Terraferma orientale, com’era descritto dai consoli dei mercanti, nel 1636 appariva formato da filatoi ordinari simili a quelli di Venezia (mossi a mano), da filatoi ad acqua che fabbricavano orsogli ordinari e dai due mulini ad acqua che filavano alla bolognese. Vi erano ottanta filatoi ordinari a Vicenza che lavoravano ventimila libbre di seta spedite in Germania; a Padova ventiquattro filatoi lavoravano dodicimila libbre di seta; nel Bassanese ve ne erano cento per lavorare venticinquemila libbre di seta in orsogli, in parte ordinari, in parte alla bolognese, esportati per lo più in Fiandra, a Milano e Lione, a Firenze e in Germania. I mulini ad acqua che lavoravano al modo ordinario erano in Vicenza da sedici a venti e lavoravano sedicimila libbre di seta. Nel Trevigiano ve ne erano solo due che lavoravano poco per mancanza di donne abili. In effetti a quelli enumerati dai consoli dobbiamo aggiungere i circa cento mulini veronesi che — nel 1654 — appartenevano a circa quaranta padroni (26). Dei mulini alla bolognese si ricordavano quello di Feltre, che lavorava tremila libbre di seta, e quello padovano dotato di otto valichi ma produttivo solo con due di essi, «per non esservi mercanti che diano da lavorare». Risalta la disparità produttiva tra filatoi manuali e quelli idraulici ordinari, da una parte, e i mulini da seta alla bolognese, dall’altra. Ma neanche le evidenti convenienze produttive avevano incentivato la diffusione di una tecnologia superiore non più segreta (27). La tessitura veneziana era rimasta dipendente dalle forniture di organzini provenienti da Bologna, Modena e Reggio.

Invece dopo il 1636, in dieci anni, i mulini diventarono quindici (28). Lo sviluppo più forte si verificò nei tre decenni successivi. Il numero dei filatoi nelle sole province orientali quasi quadruplicò. Nel 1700 un elenco registrava quarantotto impianti, ma non era completo. Bisogna aggiungere altri sette impianti nel Vicentino e tener conto che l’elenco non prendeva in considerazione il Friuli (29).

La storia di questa crescita è interessante poiché coinvolge in pieno gli attori della scena economica veneziana: governanti, mercanti, patrizi, lavoratori e lavoratrici. Nel 1633 i savi alla mercanzia sollecitarono la risposta dei dirigenti dell’ufficio della seta circa la convenienza e l’opportunità di incoraggiare la fabbrica degli orsogli abolendo per i mercanti il divieto di entrare in qualche forma di società con i filatori. I dirigenti dell’ufficio risposero che non era il caso di abolire la norma corporativa che in Venezia teneva distinte nettamente le funzioni mercantili da quelle produttive. Però ritenevano che sviluppare la produzione degli orsogli alla bolognese sarebbe stato vantaggioso.

Ma il farne in questa città che servino per rasi che è pannina che in gran copia se ne fabbrica tenimo impossibile per la difficoltà si ha di maestranze et edifici, ricercando quest’opera numero grande di genti, non essendovi acqua che lavori, il che seguiria con quella spesa et despendio [...] che causeria anco altezza di prezzi nelli panni.

Inoltre consideravano che le sete lavorate alla bolognese, in Modena, Reggio ed altri luoghi dello stato estense e in Imola, importate a Venezia venivano a costare 3 o 4 lire meno per ogni libbra rispetto a quelle mandate da Bologna. Concludevano che se i filatori avessero avuto animo di fondare mulini a Venezia avevano le mani libere. Ma a loro parere era molto più promettente impiantarli fuori di Venezia, nei territori soggetti, dove le acque erano abbondanti e anche più adatte di quelle che scorrevano a Bologna. Non c’erano divieti alla costituzione di società tra mercanti e filatori per l’attività di manifatture in Terraferma. I mercanti raccomandavano che fossero esentati da gravami fiscali sia i filatori immigrati sia le sete grezze di Romagna e di Lombardia e di altri luoghi.

Era il primo atto di una intesa da cui sarebbe scaturita una deliberazione di grande efficacia. Il secondo atto ebbe per protagonisti il parroco di S. Tomà e i mercanti. Il 20 luglio 1634 il prete Marchiò Cechini — appartenente ad una famiglia cittadinesca —, divenuto proprietario del filatoio che il Malpigli aveva impiantato a Padova in contrada Pellattieri, chiedeva ai savi di indurre l’Arte della seta a prenderlo in affitto e a metterlo in produzione a beneficio di tutti i mercanti «acciò d’una zogia [= gioiello] tale com’è stimato detto edificio da tutti che ne han cognitione et unica in questo Serenissimo Dominio per il lavoro alla bolognese non perisca per il corso del tempo stando senza lavorare». In subordine — nel caso del rifiuto dell’Arte — il prete chiedeva che i savi gli procurassero un finanziamento, perché con «grave incommodo» egli stesso lo farebbe «incamminare et lavorare ma senza capitali» non gli era possibile. A lui mancavano, del resto, i capitali perché aveva speso già migliaia di ducati per restaurare l’edificio e per ridurlo in «stato sufficiente e di buona perfezione». Gli sembrava persuasivo l’argomento che — una volta risaputo che il filatoio padovano era in funzione — i produttori bolognesi avrebbero diminuito i prezzi degli orsogli e di conseguenza si sarebbero abbassati i prezzi delle pannine, «poiché se bene le sete siano a precio onesto nondimeno per la scarsezza di detti orsogli sempre li panni di seta saranno in prezzo alto» (30).

La risposta dell’ufficio della seta fu decisamente negativa. I mercanti ricordavano di aver già riconosciuto l’utilità che si producessero nel territorio suddito orsogli sufficienti per la fabbricazione della pannina veneziana. Ma avevano costatato che il filatoio di Malpigli non riusciva a produrre neanche duecento libbre di orsogli alla settimana,

quantità apunto che viene lavorata al più in altro edificio in Feltre (che stimiamo loco più proprio di Padova, ma per quanto lavora in maggior quantità è un niente al bisogno) che per essere insensibile non è ne meno bastevole al continuo lavoro che facci un solo mercante, non che l’università tutta. Per il bisogno del quale vi vorrebbono decine di molini che in continuo lavorassero et questi doverebbero essere esercitati e sostentati, non da mercanti ma da filatogi, che è loro propria professione et hanno libertà di lavorare tanto per loro conto quanto per conto di altri. [I mercanti concludevano che la proposta era] non solo infrutuosa, ma dispiacevole et dannosa alli mercanti tutti (31).

Ma ai savi giunse anche il parere del mercante Alberto Gozzi. Egli riprendeva nella sostanza i termini della risposta del 1633 e li ribadiva. Sottolineava ancora una volta che era impossibile impiantare mulini da orsogli a Venezia sia per l’insufficienza dell’energia idraulica sia per la mancanza di maestranze sia per le spese eccessive (lo dimostrava l’esperienza stessa del Malpigli che «avendo ottenuto [...] privilegio e drizzato molini, in breve tempo, ha convenuto abbandonarli e riportarsi in Padova ove per qualche anno ha continuato il suddetto lavoro») e che perciò occorreva adoperarsi a diffondere la fabbricazione di orsogli nelle città dello stato come Padova e altrove. Suggeriva come incoraggianti una molteplicità di agevolazioni: a) ai mercanti si concedessero la licenza di fabbricare mulini da orsogli, la libertà di valersi delle acque, la possibilità di disporre di «luoghi atti e sufficienti con affitto conveniente alli patroni di fondi», la libertà di potersi valere indifferentemente di filatori sudditi o veneziani o forestieri e, infine, la concessione del legname necessario; b) ai lavoratori immigrati venissero assicurati privilegi ed esenzioni da fazioni; c) esenzioni daziarie totali dovevano attirare le sete grezze del Frignano (nello stato estense), e quelle romagnole e dello stato della Chiesa «attissime a far detti orsogli», che attualmente erano tutte condotte a Bologna; d) esenzioni daziarie dovevano facilitare lo smercio dei filati fabbricati negli edifici da orsogli alla bolognese; e) tutte le cause fossero affidate inappellabilmente alla magistratura dei cinque savi alla mercanzia (32).

Sulla base di questa risposta i savi alla mercanzia proposero la delibera che regolò per l’avvenire l’impianto dei filatoi. Essi la sostennero con un argomento che non era stato messo in campo fino ad allora: il costo elevato degli orsogli bolognesi metteva fuori mercato le pannine veneziane a vantaggio di quelle fabbricate a Firenze che i mercanti turchi andavano a procurarsi in Ancona.

Vedendosi che nella Turchia vi sia così grande concorso delle pannine forestiere et in particolare de rasi di Fiorenza, abbiamo voluto penetrare perché li turchi non capitano più qui come facevano e troviamo che il prezzo è così eccessivo che non convien ad alcuno venire a comprarli qui. E mentre si pensava a regolazione di prezzi di maestranze e si tentavano alcuni esperimenti per ridurli a segno, troviamo l’inconveniente nascer dalla strettezza degli orsogli di Bologna e dagli eccessivi prezzi che vengono pagati, senza i quali orsogli non si possono far li rasi di parangone che è la pannina tanto stimata. Il rimedio è far fabbricare orsogli nello stato. I filatogi riferiscono la ragione alla mancanza di operai e maestri che non fanno come già anni si faceva li orsogli in tutta perfezione, ma i mercanti si servono di orsogli di Bologna con impiego di molte centinaia di migliara di ducati all’anno (33).

In effetti circa sessantamila libbre d’orsogli erano mandate da Bologna ogni anno a Venezia per un valore di 300.000 ducati (34). Anche allo scopo di non lasciar che tanto denaro uscisse dallo stato, i savi vollero elaborare le condizioni per far fabbricare gli orsogli alla bolognese nello stato con l’esempio dei filatoi feltrino e padovano e grazie all’iniziativa di «un mercante di poderosa condizione» che si offriva di «dar animo agli altri» col fabbricare a Padova o a Treviso o altrove un edificio purché venissero approvate le agevolazioni da lui domandate. Il senato rispose favorevolmente il 5 gennaio 1635 e approvò i «capitoli» presentati dalle magistrature incaricate (35).

Essi erano di due tipi: i primi dedicati ai tessitori veneziani Giovan Battista Bon e fratelli, i quali disponevano ormai dell’edificio fondato da Ottavio Malpigli che, però, era in condizione di lavorare solo «per la terza parte delli molini che in esso edificio s’attrovano»; gli altri generali e riguardanti tutti coloro che avessero voluto intraprendere la produzione degli orsogli alla bolognese. I sette capitoli generali assumevano tutte le richieste avanzate nella proposta di Alberto Gozzi, dalla possibilità di disporre liberamente dei corsi d’acqua alla liceità per i mercanti di diventare produttori di filati, dall’esenzione da corvées reali e personali per gli immigrati costruttori di mulini o filatori al permesso di taglio dei roveri necessari alla costruzione e alla manutenzione degli edifici, dall’esenzione da imposte per cinque anni fino all’attribuzione della giurisdizione per i conflitti nel settore ai savi alla mercanzia. Essi, inoltre, vietavano l’esportazione degli orsogli veneti per riservarli alla tessitura veneziana (36).

I capitoli espressamente destinati per il molino da seta gestito dai fratelli Bon rendevano esenti le sete lavorate nel loro filatoio e gli orsogli prodotti. In più concedevano che per un anno potessero far apprestare le sete a Venezia senza che la Corporazione dei filatori veneziani potesse impedire alle maestre addette di collaborare. Ciò avrebbe permesso di «far ammaestrare in Padova gente per questo servizio». Infine ai fratelli Bon era consentito di continuare la loro professione di tessitori di panni poiché erano dispensati dal rispettare «li ordini delle loro arti che proibiscono alli testori di esser filatogi e alli filatogi esser testor». I fratelli Bon avevano ottenuto le concessioni speciali grazie alla promessa di perfezionare il mulino in modo da «cavarne grandissimo profitto» (37).

Le agevolazioni decretate non contraddicevano le regole corporative le quali valevano solo nella struttura urbana. Erano, invece, il risultato della concorde visione dei magistrati, dei mercanti e dei tessitori veneziani. Esse colpivano gli interessi della Corporazione dei filatori veneziani che nel 1640 tenteranno l’ultima difesa contro l’affermarsi degli orsogli sia veneti che stranieri (38). L’incoraggiamento alla costruzione di impianti trovava dei punti di riferimento nella presenza dei mulini da seta avviati dal Malpigli e tuttavia segnava una discontinuità rispetto al periodo precedente. Infatti i due filatoi di Padova e Feltre non avevano avuto uno sviluppo significativo. Avevano vivacchiato senza rappresentare mai un’alternativa alla produzione bolognese. Non avevano creato neanche le condizioni per l’accumulazione di competenze professionali e di attitudini lavorative. Dopo trent’anni di attività del filatoio mancavano nel Padovano le maestre che potessero predisporre i fili e bisognava rivolgersi alle maestre veneziane. Per le altre fasi del lavoro occorreva far immigrare specialisti da fuori, da Bologna in primo luogo. Tutto sommato l’esempio del Malpigli giocava in modo negativo. I mercanti e i tessitori veneziani non apparivano incoraggiati dalla scarsa fortuna incontrata dall’innovatore. Ma il decreto del 1635 rappresentava una rottura anche per un altro aspetto: mentre l’innovazione era stata riservata ad un singolo innovatore e non era stata favorita con misure fiscali che permettessero di battere la concorrenza bolognese, ora si tentava di promuovere un interesse generale alla produzione di filati con esenzioni fiscali che alleggerivano tutte le fasi della circolazione della seta. In nome della tutela degli interessi veneziani alla salvezza e alla ripresa del commercio della pannina di seta, si favoriva un’attività nelle province di Terraferma mettendo in remora la propensione dei governanti alla salvaguardia delle imposizioni daziarie. Le esenzioni e le facilitazioni furono assecondate dall’emergere di disposizioni ad investire capitali nel settore. Ma la consequenzialità tra agevolazioni e investimenti non era automatica, come si potrebbe ritenere. Infatti non era facile mettere in moto un processo di investimenti. Abbiamo visto che don Cechini non aveva potuto realizzare presto la sua buona intuizione e la decisa volontà di sfruttare il filatoio padovano per mancanza di capitali.

Un mulino alla bolognese era una macchina complessa azionata da energia idraulica. Esso permetteva un processo produttivo meccanizzato allo scopo di torcere la seta grezza in modo da ottenere rapidamente grandi quantità di filati molto sottili, uniformi e resistenti. Per le loro qualità essi erano adatti a comporre l’ordito dei tessuti di gran pregio come i drappi e i rasi veneziani. Un mulino aveva bisogno di un numero minimo di lavoratori addetti alle varie funzioni interne: ad esempio, nel 1700 nel territorio di Bassano c’erano una dozzina di filatoi alla bolognese il più piccolo dei quali dava lavoro a ventitré tra uomini, donne e bambini di entrambi i sessi, mentre il più grande ne impiegava centonovanta (39). In più ciascun filatoio aveva bisogno del lavoro delle donne che doppiavano i fili: dodici erano le doppiatrici al servizio del primo mulino, cinquantaquattro erano nel secondo.

Dunque, avviare la nuova attività richiedeva la spesa di almeno 6.000 ducati (secondo la scrittura dei consoli del 1636, ma nel 1640 i Lazzari sostenevano di averne spesi 10.000) per la costruzione del mulino e dei meccanismi del filatoio, altro denaro per far arrivare le maestranze esperte sia nella costruzione dell’edificio sia nella lavorazione della seta, per procurarsi seta grezza di buona qualità e in quantità adeguata, incettandola in molte province. Il successo durevole dipendeva dalla capacità di organizzare e gestire il processo di produzione e di sottrarre quote di mercato ai più sperimentati orsogli provenienti dai territori emiliani. Ma poiché le esenzioni daziarie erano stabilite per la durata di un quinquennio, l’investitore doveva correre il rischio anche di una possibile revisione di politica fiscale.

Insomma, il potere politico aveva fatto la sua parte scegliendo di rinunciare alle entrate daziarie almeno per cinque anni e dando vantaggi agli investimenti in Terraferma. Ma le agevolazioni da sole non crearono subito l’attrattiva sperata, poiché c’erano diversi ostacoli. Nel 1636 — secondo i consoli dei mercanti — il filatoio di Padova stentava «per non esservi mercanti che diano da lavorare», a Treviso era la mancanza di maestre che rendeva inoperoso un filatoio appena costruito e riuscito «perfetto», a Bassano, invece, era scoraggiante la deficienza di canali:

I mercanti di quel luoco inclinatissimi a questa professione vi ammaestrano le donne del territorio e ben presto accresceranno il negozio e se potesser condur l’acque superiore fabricarebbero degli edifici e lavorarebbero da libbre 100 mila, punto da osservarsi da Provveditori ai beni inculti (40).

La preferenza dei mercanti per gli orsogli provenienti da Bologna aveva buoni fondamenti nel profitto che ne potevano ricavare nella lavorazione in panni. Mettevano in evidenza tale aspetto della questione i consoli dei mercanti. Secondo la loro denuncia un terzo degli orsogli importati erano impiegati nella tessitura dei rasi. Ma solo alcuni «mercanti degni» usavano organzini della migliore qualità ottenendo pannine bellissime. Gli altri preferivano orsogli male lavorati e sottilissimi con i quali facevano fabbricare rasi scadenti, il cui peso era inferiore di oltre il 40% rispetto a quello dei rasi perfetti. I mercanti lucravano bene su questa differenza e perciò trovavano gli orsogli importati più convenienti di quelli filati nello stato, nonostante costassero alcune lire in più. Con tale argomento i consoli giustificavano la sollecitazione a proibire l’importazione degli orsogli per incoraggiare i filatori veneziani i quali, altrimenti, si vedevano costretti a lavorare per gli Ebrei con la conseguenza che le sete migliori erano esportate dallo stato con danno per la fabbrica dei tessuti.

I filatori hanno introdotto di lavorar con la rasera alla bolognese e li lavori riescono alla perfezione con spesa di lire 9 per libbra, il cui costo essendo lire 9 forma il valore di lire 30. Quelli di terre aliene costano lire 33 in 37 e pure giova a mercanti et a testori valersi de forestieri essendo questi molto più sottili. Di tal qualità di orsogli per rasi, quando abbiano da lavorar offeriscono li filatori di fabricar libbre 20 mila all’anno scegliendo dal n. di 10 mila donne che attendono al rocchello n. 500 delle migliori, che bastano al lavoro di 60 valighi. [I consoli concludevano con accuse velenose contro i mercanti:] Gran parte de marcanti pensa al solo proprio interesse, niente alla reputazione della pannina, purché in breve tempo s’arricchiscono come giornalmente segue. Niente pensando al sostentamento de testori, alcuni fanno venir quantità di pannina forestiera, spazzandola per il Levante, quale per la mala qualità ha dato causa alle lamentazioni [...] (41).

Pure i savi alla mercanzia esprimevano un giudizio negativo sugli orsogli forestieri:

stimiamo perniciosissimi li orsogli forestieri con i quali si fabricano pannine bensì di bella e vaga veduta ma ad ogni modo di poca durata (42).

Si scremi pure la rappresentazione dei consoli delle falsità o inesattezze suggerite dall’umore polemico del loro intervento, tuttavia resta l’impressione di una consolidata e interessata affezione agli orsogli forestieri che non incoraggiava i mercanti a cambiare rapidamente i loro orientamenti merceologici. Occorreva che agli stimoli dei governanti rispondessero persone disposte a rischiare notevoli somme di danaro per la costruzione e la manutenzione dei mulini e dei numerosi congegni e più ancora per alimentare i processi lavorativi assicurando sufficienti quantità di seta greggia e i salari per i numerosi lavoratori. Inoltre bisognava saper modificare le abitudini dei mercanti offrendo orsogli di qualità non inferiori a quelli esteri e più convenienti per il prezzo.

Furono i Veneziani che per primi rilanciarono il settore ed il loro esempio fu seguito da sudditi di Terraferma che legarono anch’essi le loro fortune alla tessitura e al commercio della Dominante.

L’iniziativa dei privati

Sia per capire le difficoltà delle imprese, sia per mettere in rilievo i processi e i tempi dello sviluppo del settore, abbiamo la possibilità di seguire per il primo periodo le vicende del mulino di Padova. Esso fu gestito fino al 1637 dai fratelli Bon. Erano dei mercanti che si erano ritirati dalla mercatura e sotto pretesto di dote e fedecommessi avevano messo al sicuro i loro beni pur avendo debiti per grosse somme di danaro (43). Il 20 ottobre 1637 don Cechini cedette il filatoio in affitto a Paolo Molinetto per due anni, prorogabili per un altro biennio, per un canone di 200 ducati annui. L’esame dei termini del contratto conferma che rapido era il deterioramento subito dal filatoio in due cicli produttivi. Il locatore, infatti, doveva

acconciare di tavelle dove fa bisogno, poner le spiere di tela ai balconi dell’incannatoio; far gli scuri di legno ai balconi dell’edificio nel solaro di mezzo. Nella casa grande far accomodar li veri e telleri. Far tramezzare la soffitta dell’incannatoio stesso per mezzo di tavole, far ponere una scala in portego per andar nell’incannatoio. Far stroppare le porte che sono state aperte di nuovo. Consegni in acconcio 3 valeghi che lavorino alla bolognese tutti e tre nell’ordine di mezzo e 2 che torzino nell’ordine di sotto alla bolognese con i suoi naspi.

Ma il contratto sorprende, anche perché rivela che in un edificio vantato come un gioiello tecnico e restaurato a perfezione l’energia idraulica era male sfruttata: infatti l’affittuale pretendeva che il Cechini facesse una ruota nuova e accomodasse

la palificata in modo che la ruota vadi con forza tale che meni il molino senz’altro aiuto di uomini (44).

Il filatoio fu di nuovo restaurato e migliorato nel 1643. Impiegava allora anche operai bolognesi sotto la direzione di un nuovo affittuale, il mercante di seta Iseppo dall’Abbaco il quale, però, dovette essere richiamato dai savi al suo obbligo contrattuale con don Cechini (45). Nel 1644 di nuovo si fece vivo Marchiò Cechini per chiedere un prestito di 4.000 ducati, da restituirsi a rate di 500 ducati all’anno, con lo scopo di poter

in tutte le sue parti perfezionar et incamminar questo primo esemplar et utilissimo edificio di Padova insieme con un altro per torzer la seda che intendo aggionger appresso di quello, quali incaminati con il molto loro approvato lavoriero di orsogli bolognesi non solo saranno di meraviglia a tutta Italia, ma serviranno [...] stabilir la mia povera famiglia con l’incammino di quelli redota per tanti danni patiti si può dire da quel molto che era al niente in che ora si attrova [...] (46).

Le vicende del filatoio padovano mostrano la difficoltà di far decollare l’attività da parte dei mercanti. Quelle del filatoio di Feltre fanno emergere le difficoltà che incontravano gli artigiani gestori senza capitali. Nel 1635 esso apparteneva a Benedetto Fontana, uno dei filatori bolognesi trasferiti nello stato veneziano durante la prima emigrazione di fine Cinquecento (47). Aveva appena «due valghi da filatoio e tre da trazer». Benedetto lo cedette al figlio Domenico all’inizio del 1636, ma allora il mulino era ipotecato a favore di Bortolo Viatis e Martin Perler, provenienti da Norimberga ma attivi come mercanti a Venezia (48). Domenico, nel frattempo, si indebitò con Tomaso Sandi e Gerolamo Poleni. Tentò di uscire dalle sue strettezze stringendo società nel 1638 con Andrea Cristini, mercante di Bardies (Mel) che metteva il capitale di giro e provvedeva all’acquisto di materia prima e alla vendita del filato. Ma nel 1642 il Fontana risultava debitore verso il Cristini per 5.555 lire (49) e nel 1644 il filatoio era descritto come pressoché distrutto (50).

Insomma, l’andamento degli affari dei gestori dei due mulini da seta dimostrava che l’investimento nel settore appariva come un’avventura nella quale i risultati erano estremamente aleatori. Infatti nel primo quinquennio probabilmente ci furono pochissimi investitori disposti ad arrischiare. Forse fu in quel periodo che i veneziani Tomaso Sandi e Gerolamo Poleni fondarono un mulino a Feltre facendo arrivare famiglie intere da Bologna (51). Sembra che l’interesse si facesse più vivo nel 1639. Infatti allora si costituì la compagnia di Cristini, Simon Toffolato e Agostino Norcen per far lavorare la seta e ridurla in orsoglio alla bolognese (52) e i fratelli Fontana, Vittore e Antonio, figli di Benedetto, chiesero trent’anni di privativa per la costruzione di un filatoio alla bolognese in Venezia (53). Allora i bassanesi fratelli Zambelli sollecitarono la concessione della proroga delle agevolazioni con l’intenzione di profittarne. Essi facevano lavorare filatoi ordinari ed ora si dichiaravano pronti a costruirne tre o quattro alla bolognese a condizione che le esenzioni fossero prorogate e che il governo concedesse i terreni adatti (54).

Tuttavia fino al 1640 non dovevano essersi verificate modificaziorti significative nel numero dei mulini da seta attivi. Gli Zambelli sostenevano che era spirato il tempo delle esenzioni senza che lo stato ne provasse alcun beneficio «non avendovi trovato alcuno che vogli impiegar grossi capitali dovuti per fondarli e sostentarli» (55). Del resto i savi alla mercanzia non tenevano in nessun conto la produzione interna di orsogli alla bolognese nella risposta alla supplica dei filatori veneziani che chiedevano il bando degli orsogli sia forestieri che dello stato (56). Ancora nel 1643, nella supplica di Iseppo dall’Abbaco — che pretendeva, anche lui come i Fontana, di aver trovato la maniera di far funzionare filatoi proprio a Venezia — si metteva l’accento sulla possibilità di deviare il negozio ben incamminato di Bologna, senza riferimento alla presenza significativa di mulini da seta nello stato veneziano (57). Insomma i fatti decisivi sembrano essere stati la proroga delle esenzioni per sette anni nel luglio del 1640 e una congiuntura «bolognese» nel 1643, che, secondo i savi alla mercanzia, rendeva facile far emigrare le maestranze da Bologna (58).

Lo slancio si verificò dal 1643, quando il prolungamento della durata delle esenzioni e l’esempio positivo dei pionieri stimolarono un flusso di investimenti più deciso. All’inizio del 1644 il filatoio padovano era descritto come restaurato e migliorato e, nella supplica del giugno 1644, il Cechini vantava che quello era stato di esempio ad altri edifici che si erano fabbricati e rivendicava il godimento dei medesimi privilegi riconosciuti ai filatoi costruiti dopo il suo. Nel 1644 i soci Sandi e Poleni presentarono programmi di espansione offrendo di restaurare i due filatoi dei Fontana e di costruirne un quarto (59). Nel 1644 anche a Vicenza fu avviata la filatura alla bolognese dai fratelli Lazzari che acquistarono «con grave spesa alcune case e ruote sopra il Bacchiglione» e affrontarono spese per liti e per superare molte difficoltà allo scopo di mettere in funzione il loro filatoio costato circa 10.000 ducati (60).

Nel 1646 il decollo del settore poteva dirsi un fatto compiuto. Si contavano ormai quindici mulini, dove maestranze emigrate da Bologna producevano filati di tale qualità che contribuivano a far raggiungere la perfezione alla pannina di seta veneziana:

tutti questi professori concorrono nell’affermare la perfezione delli lavori che ogni giorno più s’avanzi facendo l’uso più atti li operarij et li lavori più perfetti vedendosi, come s’è sopraddetto, per la marzaria le pannine di vaghezza, bellezza, bontà che di vantaggio non si può desiderare […].È anche vero che da pochi anni in qua si fabbricano in questa città pannine di seta di tal bellezza e perfezione che non vi è chi le superi e tutto viene attribuito alla qualità delle sede lavorate sopra li molini introdotti [...] (61).

Le importazioni da Bologna erano notevolmente ridotte. Ormai la concorrenza rendeva più difficile il rifornimento di seta grezza e nelle cattive annate c’era il pericolo che la scarsità della materia prima provocasse l’inattività degli impianti e la disoccupazione dei filatori immigrati. I proprietari dei mulini tentarono allora di conseguire anche il privilegio del monopsonio per le sete grezze prodotte nello stato. Erano sete «di condizione perfettissima» che Fiamminghi e Bolognesi esportavano «per esser delle migliori d’Italia più atte al loro servizio», contendendole, appunto, alle manifatture venete. I proprietari dei mulini chiesero il divieto della loro esportazione, che il governo però non concesse (62).

Seguì un ventennio di intensificazione degli investimenti, di moltiplicazione degli impianti e di sviluppo della produzione. Nel 1654 si era raggiunta quasi la sufficienza delle forniture al setificio veneziano. I filatoi che lavoravano alla bolognese insieme con quelli «alla rasera» e con quelli «ordinari» producevano tanto filato da rendere pressoché superflui gli orsogli esteri. L’ufficio della seta non celava la sua soddisfazione:

Fra li negozi di Venezia quello della pannina d’oro e seta tiene il primo loco facendosi in ogni parte del mondo bramare, mediante la sua finezza e perfezione di lavoro, che con splendore si contraddistingue da qualsivoglia pannina forestiera. Materia unica et necessaria per questa fabbrica riesse la seta nostrana che nasce e viene lavorata nel Stato [...] [e richiedeva di nuovo il divieto di esportazione delle sete grezze con l’intento di colpire le tessiture concorrenti di Rovereto, Bologna, Firenze, Lucca, Genova, Fiandra e Francia] ove per la loro finezza si lavorano e si riducono in pannina di perfezione e bellezza conforme a quella si fabbrica in Venezia (63).

La libertà di esportare. Capitalisti dei filatoi contro capitalisti di pannine

La filatura meccanica si sviluppò sottraendo man mano quote di mercato agli orsogli provenienti da Bologna: nel 1668 erano appena seimila le libbre importate (64). La crescita della filatura meccanica in Terraferma aveva favorito la ripresa della tessitura veneziana e ne aveva reso possibile l’espansione, ma da tale espansione erano stati stimolati di rimbalzo la ricerca di profitti nella filatura e gli investimenti negli impianti. Anche l’andamento dei prezzi degli orsogli fu un fattore di promozione: segnalati a 33-36 lire nel 1636 arrivarono a 36 e fino a 40 lire prima del 1665 (65). L’intreccio ebbe un segno positivo finché non arrivarono le crisi congiunturali della tessitura che si tradussero in crisi di sovrapproduzione per i filatoi. Le fonti ci fanno cogliere le prime manifestazioni della divaricazione verso il 1665.

Nel 1665 la quantità di orsogli fabbricata nello stato era talmente cresciuta da non poter essere più assorbita totalmente dalla tessitura veneziana.

Essendosi molti applicati a construir edifizi per fabricar orsogli, sono ora a tal punto moltiplicati che maggiore è la fabbrica dello smaltimento, onde alcuni di detti edifizi hanno sospeso a fatto il lavoriero, come quelli di Thiene, Valdobiadene, Feltre et altri pocco lavorano per non trovar modi di esitare li fabricati [...] e considerando il poco esito di tali orsogli per consumo della Dominante et dello Stato.

Con tale argomento tre mercanti veneziani — due dei quali avevano in affitto filatoi di proprietà dei patrizi Gerolamo Capello e Lugrezia Molin Memo — aprirono il fronte della liberalizzazione del commercio degli orsogli, che la legge del 1635 riservava esclusivamente al mercato veneziano. Essi chiesero la concessione di esportare dieci balle di seta per ognuno dei filatoi senza pagamento dei dazi d’uscita (66).

Alla proposta si opposero i mercanti di pannine e la questione restò aperta davanti alle magistrature veneziane per cinque anni. I provveditori e aggiunti dell’ufficio della seta riconoscevano che la congiuntura era sfavorevole:

Se al presente pare che vi sia qualche soprabbondanza delli predetti orsogli, ciò deriva dalla scarsezza del lavoriero per mancanza de compratori e commissioni di pannine di seta, scarsezza di lavoriero che si ritrova anco nelle altre città estere da che ne deriva che anco a Bologna al presente si ritrova soprabbondanza di orsogli (67).

Ma si opposero alla proposta di ammettere l’esportazione degli orsogli con argomenti d’obbligo a tutela del commercio delle pannine. In primo luogo, dichiararono che in congiunture normali non c’era eccedenza di orsogli:

La produzione può supplire alla fabbrica della pannina di seta in questa città con qualche aggiunta però di quelli di Bologna, che non sono sì pochi come si crede. [Infatti] gli orsogli nostrani servono per ogni qualità di pannina, benché quelli di Bologna rieschino migliori al far la tessitura della pannina et a far quella riuscire di maggior bellezza e bontà et particolarmente alli rasi lisci schieti che è pannina che ricerca la più perfetta e fina qualità di orsogli che si trova.

Inoltre bisognava ricorrere anche ad orsogli di Bassano e Venezia non lavorati alla bolognese «che in tutto non è somma di non poca considerazione». In secondo luogo, asserirono che la fabbrica di pannine concorrenti era stata introdotta in molti altri luoghi esteri ed essa era competitiva a causa dei costi alti della produzione veneziana (68).

Contro tali argomenti nel 1667 si mossero non alcuni fabbricanti ma tutti i circa sessanta proprietari degli edifici da orsogli alla bolognese. Essi rappresentarono una situazione di crisi della filatura:

Essendo nel Stato tenue il consumo e grande la quantità de medesimi orsogli, sia fabricati nel Stato sia importati, e non essendoci smaltimento molti edifizi hanno arrestato affatto il proseguimento dell’opera e gli altri hanno rallentato la medesima.

Citavano i casi dei filatoi di Thiene, Mutinello, Feltre, Caltran, Treviso e Vicenza (69).

Dovettero insistere nel 1668 e nel 1670 e dimostrare che la produzione potenziale dei loro edifici (circa duecentosettantamila libbre) non poteva far scarseggiare gli orsogli per le pannine veneziane e che i loro prezzi erano scesi a 20-21 lire, mentre i prezzi delle pannine erano rimasti pressoché invariati, con grandi profitti dei mercanti. Finalmente conseguirono la licenza di esportare con un aggravio daziario di 4 grossi per libbra (70). Ma i fabbricanti di orsogli riuscirono ad ottenere presto — dopo due anni — anche l’eliminazione di questo onere, continuando a lamentarsi della crisi di sovrapproduzione e della difficoltà di esportare a causa dell’aumento dei prezzi dovuto all’imposta. La gratuità, concessa all’inizio per due anni, fu poi man mano rinnovata e prolungata. Essa fu riaffermata dal governo anche quando si verificò, in occasione delle proroghe del 1698 e del 1714, un disparere di tre savi alla mercanzia contro il mantenimento dell’esenzione (71). Grazie alle nuove possibilità esportative la correlazione tra l’attività dei filatoi di Terraferma e la tessitura veneziana divenne meno esclusiva (72). Perciò l’esportazione divenne uno dei fattori importanti di crescita ulteriore del settore. Infatti la quota di organzini assorbita dall’esportazione divenne presto consistente oscillando attorno alle ventimila libbre medie tra 1673 e 1677, poi attorno alle ventottomila libbre fino al 1681, per salire alle quarantaduemila libbre medie fino al 1690 e alle cinquantottomila dal 1691 al 1697 (73).

Nel 1706 gli interessati al commercio degli orsogli ne esaltavano i vantaggi sia per l’erario (poiché ad esso era connesso l’andamento del dazio sulla seta grezza che rendeva circa 150.000 ducati), sia per le città della Terraferma e sia per il traffico di Venezia e ne esageravano l’importanza considerandolo come il solo negozio capace di attirare «il danaro dagli esteri [...] che circolando poi fra i sudditi serve a vivificare il commercio»: insomma lo reputavano una sorta di carburante della vita commerciale veneziana (74).

Dominante e Terraferma

La geografia dei filatoi alla bolognese riguardò in primo luogo i territori padovano, feltrino, trevigiano, bassanese, vicentino. Poi si estese anche a territori occidentali (75). Ma gli orsogli fabbricati nella Bergamasca erano lavorati in modo tale da non corrispondere alle esigenze della tessitura veneziana. Nel 1695-1696 la scarsità congiunturale di seta grezza aveva indotto a «far dar punti di meno alla fabbrica di orsogli» e a far introdurre qualche partita di orsogli da Bergamo, ma risultò un poco difficile tesserli (76).

Tale distribuzione è strettamente dipendente sia dal fatto che lo sbocco primario era Venezia sia dal fatto che la dislocazione dipese dalle scelte degli investitori veneziani. Si formarono piccoli distretti serici a Bassano, a Marostica, a Feltre, a Vicenza. Ad esempio, a Feltre nel 1685 sette filatoi davano lavoro a millecinquecento operai (77). Secondo i cronisti citati dal Brentari, nel territorio di Bassano la produzione annua di organzini era passata in un secolo (fine Cinquecento - fine Seicento) da quindicimila a centocinquantamila libbre, lavorate da «dieci edifici di seta detti alla bolognese e mossi dall’acqua e molti altri di diverso genere» (78). Nel 1700 nel Bassanese si elencavano diciassette edifici di cui tre manuali e quattordici idraulici che davano lavoro a oltre millecentosettantacinque persone, per la maggior parte donne e fanciulli. Di essi uno apparteneva al nobile veneziano Orazio Dolce ed un altro era tenuto in affitto dagli eredi del veneziano Ventura Carrara (79). Nel 1709 il rettore di Bassano scriveva che il

principal negozio è quello delle sete che vengono lavorate in orsogli alla bolognese che poi si spediscono in Olanda, Inghilterra, Francia come pure in Venezia (80).

Per le aree interessate la presenza di filatoi si tradusse dapprima in incentivo alla produzione di bachi e di seta grezza, poi in stimoli all’avvio di altre attività manifatturiere. In tutti i territori veneti l’attività dei filatoi promosse l’incremento della bachicoltura e della trattura della seta, specialmente della seta sottile pregiata che si produceva con una media di quattro libbre al giorno per fornello contro le dodici-sedici libbre della seta grossa (81). Ad esempio i cinque o sei mercanti bassanesi incettavano seimila libbre nella propria area, ma ne compravano anche in Polesine, in Friuli, nel Trevigiano, nel Padovano e nel Veronese (82). In taluni casi la tendenza era ad integrare la trattura con la filatura come vollero fare i Fontana a Feltre e Giovanni Passalacqua a Cartigliano, dove nel 1676 portò da due a dieci i fornelli esistenti nel recinto del suo filatoio (83). La crescente domanda di seta dei filatoi alla bolognese stimolò la ricerca di innovazioni dal lato della prima lavorazione del filo grezzo. La trattura fu perfezionata verso il 1714 grazie a nuovi metodi e «la perfezione del lavoro» fu esaltata come superiore ad ogni altra (84).

La filatura meccanica creò una rete di cointeressenze e di solidarietà fra le province venete e fra esse e la Dominante. I legami con Venezia si tramarono su un fitto intreccio di scambi di merci e di persone. Una parte della seta grezza lavorata in orsogli passava da Venezia per raggiungere i filatoi (85). Dalla Terraferma gli orsogli erano inviati a Venezia sia per la loro lavorazione sui telai dei tessitori veneziani sia per l’esportazione. Inoltre i capitalisti di Terraferma saldarono i loro interessi con i capitalisti veneziani. Ad esempio, nel 1726 il podestà di Vicenza metteva in rilievo che i mercanti di Venezia Pomer, Bacmaier e altri mandavano le proprie commissioni ai negozianti vicentini Fadinelli, Guerra e Conti per la spedizione di sete semilavorate in trame e in orsogli alle fiere di Bolzano (86). Con scandalo delle Corporazioni veneziane nella Terraferma presero piede le produzioni seriche alle quali erano imputate le difficoltà congiunturali veneziane nel 1672:

quasi sugli occhi avemo le contraffazioni et multiplici et infinitamente dannose. Fabbrica la Terraferma tutta e Vicenza più d’ogni altro luogo, damaschi, terzanelle, cendalli et ogni altro drappo anche con oro con nostro inevitabil eccidio perché non possiamo star saldi al confronto né vender con loro in concorso. Non pagano essi il dazio per le sede d’entrata, non pagano i drappi nell’andarsene quello d’uscita, non han scuola, galiotti, né tanse, non affiti di bottega, non pesi estraordinari [...] e le maestranze tutte lavorano per mercede minore oltre che non han obligo né d’altezza né di portade; per questo quella terzanella, che a noi costa lire 7 al bracio viene da loro venduta lire cinque, onde dall’Alemagna ricevono e d’altrove tutte le commissioni e noi siamo preteriti e quel ch’è peggio in abondanza anche ne mandano in questa serenissima città [...] (87).

Il governo non poté fare altro che prendere atto della integrazione tra le diverse zone economiche e — ad onta delle richieste corporative di filatori e tessitori e mercanti veneziani — riconobbe alla Terraferma il diritto alla costituzione di attività manifatturiere in altri tempi ritenute concorrenziali con quelle di Venezia (88).

Correlata allo sviluppo delle manifatture seriche fu la crescita dell’importanza del reddito prodotto dalla bachicoltura e dalla trattura del filo sottile adatto ad esser trasformato in organzini durante la seconda metà del Seicento: ciò forse costituì la compensazione rispetto alla perdita provocata dallo svilimento dei prezzi cerealicoli per i proprietari fondiari veneziani e per i loro contadini. Nel 1634 nel suo parere Alberto Gozzi era attento a raccomandare di agevolare l’importazione delle «sete grezze attissime a far detti orsogli» dallo stato estense e da quello della Chiesa come se nello stato veneziano non se ne producesse abbastanza. Nel 1640 i savi, tra i generi di seta fabbricata nello stato, annoveravano quella «sottile» (adatta agli orsogli) che era in massima parte esportata verso il Bolognese ed il Ferrarese. Nel 1644 Sandi e Poleni e Marchiò Cechini legavano alla richiesta di blocco delle esportazioni delle sete «più esquisite» i loro progetti di ampliamento della produzione di filati. Nel 1646 furono i mercanti da seta di Venezia a proporre il divieto di esportazione della seta greggia reputata tra le migliori d’Italia. Insomma nello stesso decennio si verificarono il decollo delle manifatture alla bolognese e lo sviluppo della produzione di seta greggia e della trattura del filo sottile ad esse necessario.

Per i proprietari fondiari si stabilì un circuito di interessi tra la trattura e il commercio della seta grezza e la filatura e il commercio degli orsogli. Ad esempio, nel 1654 era il daziere di Treviso a rivelare il nesso che i patrizi avevano stabilito tra l’interesse alla filatura e quello di proprietari terrieri interessati alla produzione e al commercio dei bozzoli e del filo grezzo, in una protesta che metteva in evidenza il subitaneo aumento del numero dei fornelli per la trattura passato da venti nel 1653 a settantacinque nel 1654 (89). Ma nel 1717 erano i proprietari a fare dell’intreccio tra filatura e interessi agricoli l’argomento forte per difendere il privilegio delle esenzioni daziarie per gli orsogli. In una petizione intitolata Ragioni e motivi per non aggravare gli orsogli si metteva in evidenza che le «case patrizie nelle quali consiste il sforzo di questo negozio» vi si erano dedicate volentieri «perché gli orsogli serve in parte di consumo alle loro entrate, che in pagamento degli operari, che s’impiegano nel lavoro di giorno in giorno contribuiscono». Il cambiamento di regime fiscale avrebbe scoraggiato dagli investimenti

da che poi ne deriverà pur anco che quel misero avanzo di negotio che si ritrova nella nobiltà venghi annientato, quando all’incontro sarebbe desiderabile che tutta s’impiegasse ad imitazione di quella di Fiorenza e Genova nella negoziazione (90).

Da parte loro i governanti furono attenti a non turbare l’equilibrio che si stabilì fra interessi alla gelsibachicoltura, alla trattura e al commercio della seta greggia, gli interessi alla filatura e al commercio degli organzini, gli interessi alla tessitura e al commercio delle pannine.

Significativa, a questo proposito, fu la loro riluttanza ad accettare le proposte, più volte avanzate, di divieto di esportazione della seta greggia. Le respinsero prima nel 1644 e nel 1646 — quando il divieto avrebbe dovuto incoraggiare e premiare gli investitori nella manifattura alla bolognese —, poi nella congiuntura sfavorevole degli anni 1653-1657 — quando l’ufficio della seta si lagnava che le sete «ammassate» venissero condotte a Rovereto, a Bologna, a Firenze, a Lucca, a Genova e altrove e in Fiandra e in Francia, ove per la loro finezza si lavoravano e si riducevano «in pannina di perfezione e bellezza conforme a quella» fabbricata in Venezia, mentre l’Arte veneziana era depressa per la «strettezza di negozi e Piazza» (91) — e ancora nell’altra congiuntura difficile, quella del 1670, quando erano i fabbricanti di orsogli di Bassano ad angustiarsi per la crisi dei loro opifici e la disoccupazione delle maestranze a causa della «quantità di sete grezze sopraffine» che passavano all’estero e

della nuova introduzione di simil negozio in Baviera ove quel Duca dicesi abbia impiegato capitali per 2 milioni et ivi viene espedita la maggiore e migliore parte delle sete che si fabbricano nel Trevigiano e nel Bassanese et le maestranze più perfette sono colà passate, com’è seguito questi ultimi giorni di quelli di Bassano, che in numero di 20 e più sono andati in Baviera [...] (92).

Le tentazioni imprenditoriali dei Veneziani. I Veneziani e i filatoi

Gli impulsi all’espansione della filatura alla bolognese erano partiti da Venezia. Governanti e cittadini li avevano impressi per primi. Li avevano raccolti nel periodo iniziale anche capitalisti delle province di Terraferma. Le decisioni dei governanti assecondarono in ogni fase le esigenze delle nuove intraprese produttive. A far decollare il settore e ad assicurarne lo sviluppo contribuirono fortemente i capitali dei patrizi.

I governanti seppero desistere dalla pressione fiscale sulla seta filata in orsogli, fecero resistenza alle pressioni corporative verso il divieto di esportazione di seta grezza o di orsogli, respinsero le richieste tendenti a distruggere il setificio in Terraferma (prima i filatoi, poi le tessiture di Terraferma), furono pronti a fare concessioni di terreni, di acque, di legname agli investitori, finirono per accettare le ragioni dei capitalisti interessati ai profitti della filatura contro i mercanti di seta veneziani e concessero la libertà piena all’esportazione. Protessero i fabbricanti contro le pretese dei dazieri (93). Insomma in ogni occasione seppero prendere le decisioni convenienti a dare nuove spinte agli investimenti nella filatura meccanica in Terraferma.

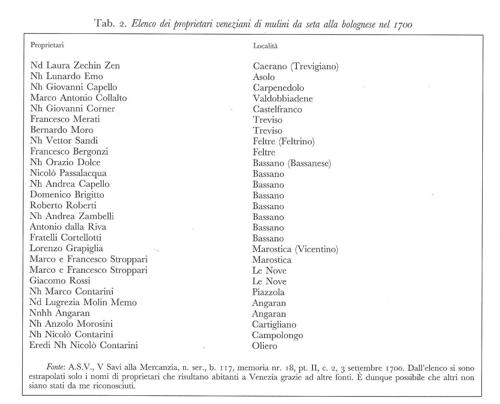

Il quadro legislativo da loro a mano a mano costruito rese meno avventurosi gli investimenti e parecchi Veneziani, detentori di capitali, profittarono delle agevolazioni. All’inizio del Settecento su circa cinquantacinque mulini alla bolognese individuati nel Vicentino, nel Bassanese, a Feltre e nel Trevisano, ventisette appartenevano a famiglie riconoscibili come veneziane (94). Di esse tredici erano quelle patrizie, alcune delle quali ne affidavano la gestione ad agenti: ad esempio Giacomo Angaran e Lugrezia Molin Memo ad Angaran (Vicenza) (95). Tuttavia, anche nel caso di proprietari che cedevano in affitto il filatoio, l’investimento iniziale necessario alla costruzione del mulino era la condizione indispensabile per l’avvio di una nuova impresa. I loro mulini erano tra i più grandi: ad esempio quello di Orazio Dolce a Rossano (Bassano) nel 1700 richiedeva il lavoro di cinquantatré persone fra operai, garzoni e fanciulli; ad Angaran quello di Giacomo Angaran mobilitava settantasei persone e in quello di Lugrezia Molin erano ottantacinque i lavoratori. In un elenco del 1726 su trentaquattro mulini da orsogli attivi nel Vicentino (escluso il territorio di Bassano) i Veneziani ne possedevano una decina e di essi otto erano qualificati «grandi» (96).

Ai patrizi si affiancavano i mercanti veneziani o residenti a Venezia. I mercanti di pannine Marco Stroppari, Nicolò Passalacqua, Giovanni Collalto, Giovanni Benzon divennero proprietari di mulini (97). Altri mercanti divennero gestori di mulini appartenenti a patrizi. A Feltre i due mulini da seta rimasti attivi nel 1700, quelli degli annobiliti Tomaso Sandi e Francesco Bergonzi, erano tenuti in affitto da due mercanti di Venezia, Serafino Monticano e Agostino Cefis, che davano lavoro rispettivamente a novanta e quarantacinque lavoratori tra uomini e donne (98). Nel 1702 Vincenzo da Riva, rettore a Feltre, metteva in rilievo il ruolo dei mercanti veneziani in tutto il ciclo di produzione: i due edifici

lavorano per conto de mercanti più opulenti di questa Dominante, li quali trovando colà allettamento maggiore [per il privilegio di esenzione dai dazi di trattura e fornelli] portano colà il denaro, raccolgono quante gallette possono, tirano sede, comprano da particolari quante di queste li vengono, poi le lavorano tutte nelli fillatoij soddetti, dando con ciò da vivere a quella poca gente minuta che l’edificio ricerca (99).

Il Cefis fondò nel 1706 un terzo mulino con tre ruote a Feltre (100).

Nelle mani di capitalisti operanti a Venezia fu quasi tutta l’esportazione degli organzini per oltramonti, specie dopo che il decreto del 22 marzo 1691 obbligò gli orsogli a passare dal fontico dei Tedeschi. Tra loro si distinsero per la frequenza e la grandezza delle partite il Passalacqua, il Roberti, il Golin, lo Zambelli, Pietro Vettorelli — che erano proprietari e gestori di mulini — e Giovanni Cristoforo Pomer insieme con numerosi altri Tedeschi o Olandesi. Parecchi patrizi segnalavano la loro presenza nel settore anche con la diretta partecipazione alle attività esportative (Marco Contarini, Lugrezia Molin Memo, Giacomo Angaran, Giovanni Capello, Giovanni Benzon, Marco Andrea Zambelli, Gabriel Contarini, Pietro e Andrea Capello Morosini, Pietro Emo) (101).

Qualunque fosse il modo di interessarsi alla produzione e al commercio degli orsogli, i proprietari dei mulini vedevano remunerati bene i loro investimenti. «I padroni degli edifici [...] resi in questo negotio per la maggiorparte facultosi et opulenti»: li descrivevano così nel 1714 i revisori del denaro pubblico in zecca che tentarono, inutilmente, di strappare al senato l’assenso a imporre 10 soldi per libbra sugli orsogli commerciati (102).

Possiamo immaginare che all’opulenza prodotta in parte dal setificio si debba la possibilità di sostenere i costi dell’acquisto della nobiltà e del mecenatismo da parte di famiglie come i Sandi, che nel 1724 si fecero decorare il salone del palazzo da Nicolò Bambini e Giambattista Tiepolo (103).

Anche il primo filatoio alla torinese fu impiantato con capitali veneziani a Vicenza. Esso realizzava un progresso nella lavorazione degli organzini rispetto a quelli lavorati alla bolognese. Il nome del gestore era Santo Battistella che chiese la licenza per costruirlo nel 1723 (104). Egli aveva il merito di aver introdotto anche la lavorazione delle sete di Persia e Turchia in trame. Il suo edificio dava da vivere a «molte centinaia di persone». Quando fallì nel 1728 si scoprì, però, che i grandi capitali (più di 87.000 ducati) con i quali egli lavorava erano di residenti a Venezia: tra di essi oltre la nd Barbarigo Vitturi Nievo, esposta per 16.000 ducati, vi erano anche degli Ebrei («per somma ragguardevole») e un misterioso personaggio per conto del quale Isac Treves aveva investito addirittura 40.000 ducati (105).

Insomma dal 1635 in poi, per tutta la durata della congiuntura secolare, la manifattura degli organzini attirò capitali di Veneziani. Il setificio era un settore che produceva buoni profitti grazie al commercio dei panni serici nel Levante ed era collegato all’interesse agricolo, e questo può apparire la ragione che rende ovvio l’orientamento dei Veneziani ad investire nella torcitura della seta in Terraferma. Inoltre le esenzioni daziarie e le agevolazioni di vario genere concesse dal governo avevano il potere di incoraggiare anche i più titubanti. S’è visto, tuttavia, che la manifestazione e il consolidamento di tale propensione non erano una scontata conseguenza di tali condizioni favorevoli e che la decisione di investire in intraprese manifatturiere costituiva un atto di calcoli aleatori anche in un caso che appare favorevole come questo.

La controprova possiamo trovarla nell’orientamento di alcuni degli stessi soggetti e di altri Veneziani ad investire in un settore come quello cartario che non dava profitti altrettanto seducenti di quello della seta, che non era legato all’interesse agricolo, che non godeva di privilegi fiscali e che era più colpito dalla recessione del dopopeste.

Gli investimenti veneziani e la manifattura cartaria

Nel settore cartario la presenza di capitali veneziani era già segnalata prima della peste secentesca. Ad esempio nel Padovano e nel Trevigiano si trovavano cartiere di proprietà di patrizi o di cittadini già da molto tempo. Ma erano stati i due decenni precedenti la peste il periodo in cui più significativamente si era manifestato l’interesse ad investire per stimolare la produzione della carta in vista dei profitti da ricavare col suo commercio. Il territorio di Ceneda allora era diventato un polo di attrazione di capitali veneziani. Un gruppo di patrizi aveva fondato nel 1618-1619 una «compagnia della carta» con grandi progetti di espansione produttiva e di sviluppo commerciale (106). La peste aveva bloccato il fervore di iniziative. Nella congiuntura sfavorevole che cosa ci si attenderebbe? Che si verificassero solo dismissioni. Invece nel periodo 1633-1720 ci furono investimenti per far sopravvivere le cartiere e investimenti per farne sorgere di nuove. Per renderci conto della continuità delle attività finanziarie che le riguardarono può bastare ricostruire la serie degli investimenti di tre famiglie.

La prima è quella dei Mocenigo di S. Stae. Troviamo un suo membro come socio nella compagnia della carta che acquisì le cartiere di Ceneda nel 1619. I Mocenigo continuarono a tenere cartiere dopo lo scioglimento della compagnia nel 1622. All’inizio del periodo critico erano proprietari di una cartiera. Nel 1634 furono loro a far risorgere la cartiera già Correr distrutta da un incendio. Poi, nel 1644, ricostruirono ancora una cartiera di sette ruote anch’essa distrutta da un incendio (107). Non era però un periodo in cui un proprietario di cartiera potesse limitarsi a godere della rendita. Senza il finanziamento della produzione era probabile la rovina della cartiera, poiché diventava impossibile trovare chi volesse assumere la gestione e gli oneri dell’impresa. I Mocenigo dovettero finanziare i conduttori con migliaia di ducati e coinvolgersi nel commercio della carta. Nei contratti del 1634, 1640, 1643, 1665 finanziavano i produttori con esborsi di denaro cospicui, «per darli modo di poter far lavorare meglio l’edificio» (108). Nel 1677 erano creditori del maestro affittuale e nel 1678 in saldo del suo debito ricevettero da lui una cartiera sita a Toscolano (distretto di Salò). La cedettero in affitto al mercante veneziano Giuseppe Maria Zuanelli che la subaffittò al maestro Bartolomeo Sgrafignoli.

Il nuovo contratto per la cartiera cenedese di sei ruote con i maestri Bartolomeo e Benedetto Bontempi chiarisce quale era la grandezza dell’esposizione finanziaria e il modo di coinvolgimento dei Mocenigo. L’affitto valeva 630 ducati annui da pagarsi in carta «ottima e perfetta»; il proprietario aveva l’obbligo di comprare in contanti metà della carta prodotta a lire 50 la balla e di anticipare il costo del frumento e del vino per gli operai; il proprietario prestava 2.000 ducati in stracci e strumenti per l’avvio del ciclo produttivo. L’interesse alla commercializzazione traspare da due clausole: 1) «a fine che il negozio non perda reputazione» all’affittuale è proibito di dare carta ai lavoranti che la svenderebbero; 2) ai maestri cartai è concesso di condurre a proprie spese la carta a Venezia anche sotto nome dei Mocenigo per maggior vantaggio «acciò s’inanimischino al buon servizio di esse eccellenze». Nel 1686 Alvise Mocenigo qm. Marco Antonio perse per un incendio la cartiera di Toscolano.

Ponderato però [...] il stato delle cose, la distanza del luoco e fatto riflesso alle molte spese del restauro, [...] per non perdere totalmente detto capitale e per non privarsi affatto del dominio dell’edificio

si mise d’accordo con lo Zuanelli per un affitto di venticinque anni a 50 ducati annui (o 1.500 anticipati) in cambio dell’impegno alla ricostruzione. Nel corso del Seicento i Mocenigo fecero costruire un’altra cartiera nel contiguo territorio di Serravalle alla Negrisola con quattro ruote e due tini. Nel 1665-1666 la fecero ingrandire con l’aggiunta di altre due ruote e di un altro tino (109).

Nella stessa area simile persistenza d’interesse e d’impegno dimostrarono i Contarini della famiglia del doge del 1655, Carlo. Proprio Carlo, che possedeva a Battaglia nel Padovano dei molini, una pila da riso e una quota della cartiera privilegiata (110), era stato l’antesignano nella fondazione della compagnia della carta e dopo lo scioglimento della società aveva costruito una grande cartiera di sei ruote a S. Giacomo di Veglia, forse nel 1622 (111). Egli nel 1637 fece costruire una seconda cartiera di tre ruote. Nello stesso anno per la conduzione della cartiera grande — data in affitto ad un maestro cartaio per 500 ducati annui — dovette finanziare la produzione con un anticipo di 1.100 ducati da essere restituiti in quattro rate semestrali. Era obbligato anche alle spese necessarie a rendere più efficienti le infrastrutture e le macchine. Non era interessato a ricevere carta, se non una piccola quantità in regalìa (112). Invece il figlio Andrea appare di nuovo percettore di canoni in carta e ancora finanziatore degli affittuali dei due impianti (113). Nel 1664 la cartiera minore era affidata in conduzione ai Pasini di Ceneda sostenuti da un prestito di 300 ducati al 6% in cambio di un canone di 285 ducati pagati in carta. Con un contratto analogo era gestita la cartiera maggiore dal nobile cenedese Vincenzo Bonaldi che aveva avuto un finanziamento di 1.000 ducati e pagava un canone di 500 ducati. Nel 1677 il figlio di Andrea, Carlo Contarini, risultava creditore sia dei Bonaldi sia dei Serravalle, gli affittuali subentrati ai Pasini nel 1671 (114). Allora egli stipulò un nuovo contratto con i Bressanin per la cartiera piccola: contemplava un abbassamento del canone a 200 ducati e clausole analoghe a quelle dei contratti Mocenigo per la fornitura di carta a prezzi definiti (115).