Juncker ostaggio dei falchi

Juncker ostaggio dei falchi

Le ottave elezioni europee hanno registrato una battuta d’arresto per i movimenti anti UE (a parte Francia e Gran Bretagna). Ma resta la spaccatura tra i governi rigoristi e quelli che invocano una maggiore flessibilità. E il piano di rilancio della nuova Commissione rischia di naufragare.

Fra il 22 e il 25 maggio 2014 i cittadini dell’Unione Europea hanno eletto per l’ottava volta il Parlamento europeo all’interno di uno spazio comune con 508 milioni di abitanti, 28 Stati, 24 lingue e 3 alfabeti. Dopo l’India, si tratta del più grande corpo elettorale democratico del mondo, con il valore aggiunto della sua dimensione sopranazionale dotata di un Parlamento con poteri politici e legislativi che lo distingue dalle assemblee parlamentari di tutti gli altri modelli di integrazione regionale.

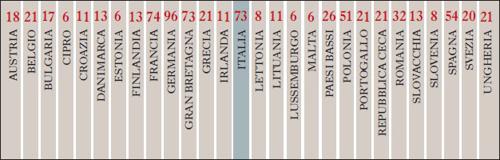

Con le nuove regole introdotte il 1° dicembre 2009 dal Trattato di Lisbona, le elezioni europee del 2014 hanno rappresentato il primo test continentale dall’inizio della grande crisi finanziaria che scuote da anni l’Europa e il mondo. Molti osservatori avevano pronosticato un successo elettorale delle liste euro-ostili o, comunque, una loro forza paralizzante nel nuovo Parlamento. Così non è stato perché – con la sola eccezione rilevante della Francia e della Gran Bretagna, dove il Front National di Marine Le Pen e lo United Kingdom independence party (UKIP) di Nigel Paul Farage sono arrivati in testa – i movimenti anti-europei hanno avuto risultati modesti o sono addirittura usciti sconfitti dalle urne in Belgio, Bulgaria, Finlandia, Paesi Bassi, Slovacchia e nei paesi baltici. Nella maggior parte degli altri Stati, il voto espresso ha premiato i partiti pro-europei con risultati significativi in Italia e Germania, dove hanno vinto i partiti al governo, o in Spagna e Grecia, dove il voto di protesta ha premiato movimenti eurocritici ma non anti-europei.

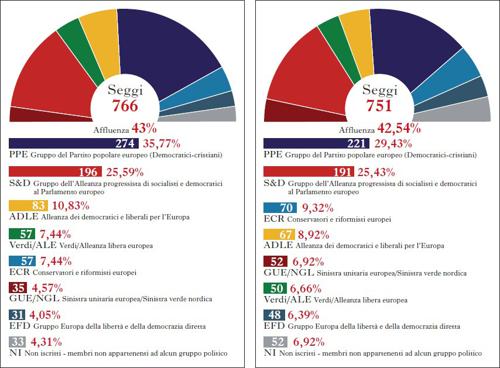

Cosicché nel nuovo Parlamento la tradizionale alleanza popolari-socialdemocratici-liberali può disporre sulla carta del 65% dell’assemblea e il progetto di un’Europa più integrata può storia contare su un sostegno ancora più ampio che include i Verdi e una parte della sinistra radicale guidata dal leader greco Alexis Tsipras.

La classe politica europea commetterebbe tuttavia un grave errore se sottovalutasse il forte segnale venuto dall’alto livello di astensione (57%), in crescita – seppure lieve – rispetto alle elezioni del 2009 e comunque molto superiore a quello delle elezioni nazionali, e la disaffezione prevalente nei giovani fra i 18 e i 25 anni fra i quali si è recato alle urne solo il 30%. Se la recessione durerà ancora a lungo, le prossime elezioni nazionali potrebbero dare maggiore spazio ai partiti anti-sistema creando problemi alla stabilità delle democrazie nazionali, com’è avvenuto in Svezia e in Germania negli scrutini nazionali e regionali del 14 settembre.

La crisi aveva costretto molti governi a incamminarsi lungo la strada stretta del controllo delle finanze pubbliche nazionali, resa ancora più impervia dalle regole stabilite o all’interno del Trattato di Lisbona (six pack, two pack, semestre europeo) o al di fuori di esso (fiscal compact), ed essi hanno pagato con le dimissioni o con elezioni anticipate le conseguenze delle misure adottate o con la sfiducia europea e dei mercati sulla loro capacità di imporre ai loro paesi il risanamento finanziario. Le politiche di rigore e di austerità decise dai governi europei collettivamente e poi imposte a livello nazionale, sulla base della convinzione che la crisi fosse provocata dall’alto livello dei debiti pubblici, non hanno tuttavia risolto i problemi dell’Unione Europea ma hanno invece provocato conseguenze sociali devastanti e aumentato gli squilibri fra i paesi membri dell’Unione.

La formazione della nuova Commissione europea, sulla base del metodo degli Spitzenkandidaten adottato da tutti i partiti europei per rafforzare il ruolo del Parlamento europeo contro il Consiglio, è stata già in parte condizionata dagli effetti della crisi e dalla dichiarata volontà di alcuni governi (Francia e Italia in primo luogo) e di alcune forze (i socialdemocratici europei, i sindacati, i movimenti europeisti) di introdurre nelle politiche europee elementi di flessibilità nella valutazione dei bilanci nazionali e di consentire all’Unione di adottare misure comuni per gli investimenti e la crescita.

Popolari, socialisti e liberali hanno dato via libera a Jean-Claude Juncker, ma il loro accordo è ben lontano dalle modalità di definizione dei programmi di governo che caratterizzano le democrazie nazionali sia nel caso di coalizioni politicamente coese sia nel caso – sempre più frequente – di larghe intese.

Dopo aver ottenuto la fissazione di stringenti criteri di controllo dei bilanci nazionali, i governi ‘rigoristi’ hanno spostato l’obiettivo sulle riforme strutturali (mercato del lavoro, riforma del welfare, politica fiscale, pubblica amministrazione e giustizia), considerate come una conditio sine qua non per avviare – successivamente ed eventualmente – un dibattito su politiche europee per lo sviluppo e l’occupazione. La linea dei governi ‘rigoristi’ è contrastata con grandi difficoltà nel Consiglio europeo da una minoranza di governi che devono fare i conti con l’opposizione crescente delle loro opinioni pubbliche, ma ha trovato una più forte eco nel Parlamento europeo e al di fuori di esso.

Questo contrasto ha dato luogo a un equilibrio instabile nella Commissione Juncker, dove l’impegno del suo presidente per un piano di investimenti dotato di 300 miliardi di euro in 3 anni rischia di essere annullato da commissari – come il ‘falco’ finlandese Katainen – espressione dei governi ‘rigoristi’ e da un’inedita ripartizione delle competenze che attribuisce ai vicepresidenti un potere di veto sui singoli commissari e poggia su una suddivisione delle direzioni generali (i ‘ministeri’ europei) che poco o nulla ha a che fare con le competenze dei commissari.

Appare a questo punto sempre più inevitabile un dibattito sul funzionamento del sistema europeo, in particolare su quel che può essere fatto a trattato costante e quel che richiede di andare al di là del Trattato di Lisbona, fondando i passi in avanti sui principi dell’integrazione differenziata che hanno permesso di realizzare l’unione monetaria e la libera circolazione nello spazio di Schengen. In mancanza di un’iniziativa fra i governi, inutilmente tentata dalla presidenza italiana, la spinta ‘costituente’ dovrà partire ancora una volta dal Parlamento europeo.

La sfida francese all’austerità imposta da Berlino e Bruxelles

di Vincenzo Piglionica

«Nessun ulteriore sforzo sarà chiesto ai francesi, perché il governo – assumendosi le responsabilità di bilancio – rifiuta l’austerità». In uno dei più significativi passaggi del progetto di legge finanziaria francese, è condensato un chiaro messaggio politico all’UE: la difficile situazione economica impone una nuova strategia, diversa dall’inefficace cura da cavallo finora somministrata; un nuovo approccio che consenta il perseguimento graduale degli obiettivi di bilancio. Il governo francese – e il presidente Hollande ai minimi della sua popolarità – sfidano così il dogma del 3% del rapporto deficit/PIL, prevedendo un valore del 4,3% per il 2015 e un ritorno sotto la fatidica soglia solo nel 2017 (2,8%). E se già la destra UMP aveva lanciato l’allarme, dopo le previsioni del governo è arrivato anche il rimprovero della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha ricordato come tutti i paesi debbano «fare i loro compiti»; né d’altra parte sono mancate critiche di tenore opposto dall’ala più di sinistra del Partito socialista, contro una manovra che contempla 50 mld di tagli alla spesa nel triennio 2015-17. «La Francia prepara una finanziaria contro l’austerità», ha titolato The New York Times, ma il percorso si presenta accidentato; né pare che il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici potrà fare molto per agevolare l’invocata inversione di rotta: sì alla flessibilità – già un passo in avanti – ma all’interno delle regole del patto, e certamente da un francese nessun trattamento di favore per Parigi.