L'Africa oltre l'Africa

L'Africa oltre l'Africa

La schiavitù in america settentrionale

di Alessandro Campus

Jamestown, 1619: nell'allora capitale della Virginia, arriva la prima nave di schiavi proveniente dall'Africa Occidentale. Comincia così la lunga storia del popolo afroamericano che, dalla deportazione dalla terra di origine, ha portato attraverso secoli di lotte all'affermazione dei pieni diritti civili.

È questa la data che solitamente si dà come inizio della schiavitù in America Settentrionale; è invece probabile che i 20 Africani portati in America nel 1619 non fossero schiavi nel vero senso della parola, ma servi che avrebbero potuto tornare liberi dopo un periodo di tempo determinato dal contratto. Comunque sia, l'importazione di schiavi dall'Africa e il loro commercio in America Settentrionale non conobbero soste dagli inizi del Seicento sino al 1808, anno in cui ne fu vietato l'arrivo dall'Africa, ma ‒ è bene ricordarlo ‒ non la schiavitù. Quest'ultima venne definitivamente abolita in tutti gli Stati Uniti nel 1863; nel 1865, alla fine della guerra di secessione, il Tredicesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti mise fuori legge la schiavitù: "Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction" ("Né la schiavitù né la servitù coatta, eccetto che come punizione per un crimine di cui la parte sarà stata riconosciuta colpevole nelle forme dovute, potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo sottoposto alla loro giurisdizione"). Tre anni dopo, nel 1868, il Quattordicesimo Emendamento garantì la cittadinanza a tutti gli Afroamericani, mentre due anni dopo il Quindicesimo Emendamento stabilì che il diritto al voto non poteva essere negato a causa della razza. Tra l'altro, la legge che nel 1808 vietò l'importazione di schiavi dall'Africa ebbe come effetto quello di farne aumentare il prezzo; confrontando i prezzi degli schiavi nel South Carolina, si può notare che nel periodo tra il 1790 e il 1799 uno schiavo costava poco meno di 200 dollari, tra il 1800 e il 1809 il prezzo era salito a quasi 400 dollari, per scendere poi a quasi 350 dollari tra il 1810 e il 1815. Per gli stessi periodi, può esser fatto un confronto con il prezzo del riso: nel 1790-1799 il riso costava 2,73 cents per libbra, nel 1800-1809 3,81 cents per libbra.

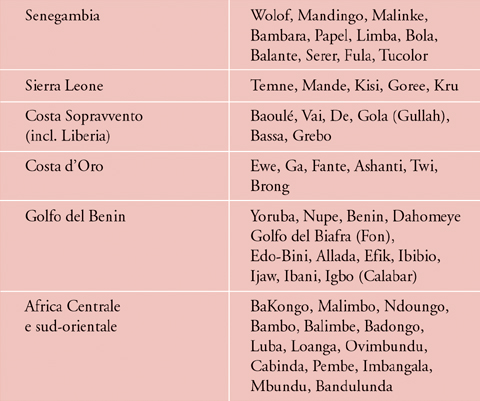

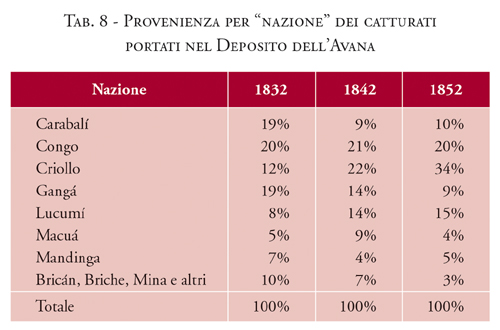

Tra il 1710 e il 1810 l'attività degli schiavisti si svolse nel continente africano con la cattura di milioni di individui; le percentuali degli schiavi catturati sono le seguenti:

In particolare, poi, sono state interessate dalla tratta degli schiavi le seguenti popolazioni:

Tra il 1740 e il 1865 sono state pubblicate negli Stati Uniti una cinquantina di autobiografie di ex schiavi, le cosiddette slave narratives; alcune di queste furono scritte da individui catturati in Africa, che fornirono sia la descrizione della propria vita in Africa, sia delle vicende che avevano portato alla loro cattura. È questo il caso, ad esempio, di The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African, Written by Himself (London 1789). L'autore inizia descrivendo la zona dell'Africa da cui proviene: "Quella parte dell'Africa, conosciuta col nome di Guinea, nella quale si continua il commercio degli schiavi, si estende lungo la costa per circa 3400 miglia, dal Senegal all'Angola, e include molti regni. Tra questi il più importante è il regno del Benen, sia per estensione che per ricchezza, l'abbondanza e la coltivazione del terreno, il potere dei suoi re, il numero e il carattere guerriero degli abitanti. (...) Questo regno è diviso in molte province o distretti: in uno tra quelli più lontani e fertili, chiamato Eboe, sono nato io, nell'anno 1745, in una incantevole fertile valle chiamata Essaka. La distanza di questa provincia dalla capitale Benin e la costa deve essere molto notevole; per questo non avevo mai sentito parlare di uomini bianchi o di Europei, né del mare, e la nostra dipendenza dal re di Benin era poco più che nominale; ogni relazione del governo, per quanto poco potevo vedere, era condotta dai capi o dai vecchi del luogo. Le usanze e il governo di un popolo che ha pochi rapporti con altri Paesi sono generalmente molto semplici e la storia di ciò che succede in una famiglia o un villaggio serve come esempio di una nazione" (pp. 4-5). Dopo aver parlato del proprio padre ‒ uno dei capi del villaggio in cui abitava ‒ e della propria cultura (amministrazione della giustizia, matrimoni, musica, abitazioni, religione, ecc.), descrive le vicende della cattura: "Un giorno, quando tutta la nostra gente era uscita per il lavoro come sempre e solo io e la mia cara sorella eravamo rimasti a badare alla casa, due uomini e una donna scavalcarono il muro e in un attimo ci presero e, senza che ci lasciassero il tempo di gridare o di fare resistenza, ci chiusero la bocca e fuggirono portandoci nel più vicino bosco. Ci legarono le mani e continuarono a portarci il più lontano possibile, sino alla notte, quando raggiungemmo una piccola casa, dove i ladri si fermarono per riposarsi e passare la notte. Fummo quindi slegati, ma non riuscimmo a mangiare" (pp. 48-49).

A questo punto comincia l'odissea di Olaudah Equiano, che, separato dalla sorella e dopo molti giorni di viaggio, viene venduto a un capo tribù; inizia così a lavorare per il suo primo padrone, che lo usa per muovere il mantice per la fusione del metallo che questi lavorava. Ma dopo qualche tempo venne venduto ancora e portato in una città che egli chiama Tinmah; questa è la descrizione che ne fa: "Era una città molto ricca e vi erano molti canali che scorrevano attraverso di essa e formavano un grande lago al centro della città, dove la gente si lavava. Qui per la prima volta vidi e assaggiai noci di cocco, che pensai migliori di qualsiasi altra non avessi mai assaggiato prima; gli alberi, carichi di questi frutti, erano disseminati tra le case, che erano così piacevolmente ombreggiate ed erano simili alle nostre, con gli interni accuratamente intonacati e dipinti di bianco. (...) Il loro denaro consisteva in piccole conchiglie bianche, delle dimensioni di un'unghia. Qui fui venduto per 172 di queste conchiglie da un mercante che viveva lì e mi aveva portato" (pp. 62-63).

Olaudah Equiano rimase con la famiglia che lo aveva comprato per qualche mese, sino a che non fu venduto ancora. Fu portato via dalla città in cui stava e condotto sulla costa, dove fu imbarcato su una nave di schiavi che, attraverso l'Atlantico, l'avrebbe condotto in America: il cosiddetto middle passage. "La ristrettezza dello spazio e il clima caldissimo, aggiunti al numero di persone nella nave, che era così affollata che ciascuno aveva appena lo spazio per girarsi, quasi ci soffocavano. Questo produceva una traspirazione così abbondante che l'aria presto divenne irrespirabile per la varietà di odori disgustosi e fece ammalare molti degli schiavi, dei quali parecchi morirono, cadendo così vittime dell'imprevidente avidità, per chiamarla così, dei loro compratori. Questa spaventosa situazione era ancor più aggravata dall'irritazione prodotta sulla pelle dalle catene, ora divenuta insopportabile, e dalla sporcizia dei secchi che servivano da latrina, nei quali spesso i bambini cadevano ed erano quasi soffocati. Le grida delle donne e i lamenti dei moribondi rendevano l'intera scena di un orrore quasi inimmaginabile" (p. 79).

Arrivati alle Barbados, gli schiavi furono venduti: "Non eravamo da molti giorni sotto la custodia del mercante che fummo venduti nella loro solita maniera, che è la seguente: dato un segnale (come il rullo di un tamburo) i compratori si precipitano tutti insieme nel cortile dove sono rinchiusi gli schiavi e scelgono la merce che preferiscono. Il rumore e il chiasso tra cui ciò avviene e l'impazienza visibile nel comportamento dei compratori contribuiscono non poco ad aumentare lo spavento dei terrorizzati Africani, i quali con molta probabilità li considerano quelli che portano quella distruzione alla quale pensano di esser destinati. In questo modo, senza scrupoli, sono separati parenti e amici, molti dei quali non si vedranno mai più. Ricordo che nella nave nella quale fui portato, nella zona degli uomini, c'erano parecchi fratelli, che furono venduti in lotti diversi; ed era molto commovente in questa occasione vedere e sentire i loro lamenti alla separazione" (pp. 86-87). Il viaggio non era però ancora concluso; rimasto pochi giorni alle Barbados, Olaudah Equiano fu nuovamente imbarcato su una nave e portato in Virginia, alla volta della piantagione del suo padrone.

Simile è la descrizione di una nave di schiavi nella biografia dell'ex schiavo Zamba raccolta da P. Neilson nel volume The Life and Adventures of Zamba, an African Negro King; and His Experience of Slavery in South Carolina. Written by Himself. Corrected and Arranged by Peter Neilson (London 1847). Zamba, nato sulle rive del Congo a circa 200 miglia dal mare, era figlio del re Zembola, egli stesso mercante di schiavi. Zamba all'arrivo a Charleston fu reso schiavo dal capitano della nave con la quale egli stesso aveva portato schiavi da vendere.

Queste sono le sue parole: "Il Capitano Winton mi fece entrare in un bel salone e lasciammo il Congo il primo giorno del mese di ottobre del 1800. Seppi che in tutto c'erano a bordo 422 schiavi: ma poiché il vascello aveva una stazza di 500 t, non era tanto affollato quanto quelli che ho visto spesso con emigranti dall'Europa all'America; comunque, la loro sistemazione era molto penosa. Il ponte inferiore della nave era diviso da poppa a prua in scompartimenti di circa 6 piedi quadrati con tavole alte circa sei pollici; in ognuna di queste divisioni erano messi quattro schiavi, sdraiati o in piedi, come volevano. Le tavole servivano a non farli rotolare quando il mare era agitato. Ovviamente, non avevano altro se non il duro ponte su cui sdraiarsi. Per quanto riguarda i vestiti, ne erano a malapena forniti: in generale, sia gli uomini che le donne avevano una iarda o una iarda e mezzo [0,9-1,3 m ca.] di Osnaburghs [un tipo di lino] messo intorno ai fianchi; alcuni di loro avevano un pezzo di stoffa, o un fazzoletto, arrotolato intorno alla testa. Gli uomini erano legati due a due con una piccola catena alla caviglia. Relativamente al cibo, stavano meglio di quanto solitamente capita nelle navi di schiavi, e questo, per quanto possa sembrare strano, era dovuto più alla avidità che all'umanità del capitano. I motivi, comunque, erano di poca importanza per i poveri schiavi, a patto che il risultato fosse a loro vantaggio. Gli schiavi avevano per colazione una razione sufficiente di granturco bollito, con un cucchiaio di melassa ciascuno; per pranzo di solito avevano riso bollito, la cena era la stessa della colazione. Qualche volta a pranzo ricevevano circa mezza libra [2 hg ca.] di gallette con un pezzetto di manzo o di maiale; troppo di quest'ultimo senza dubbio avrebbe portato sete. (...) Il capitano mi raccontò, nel corso del nostro viaggio, che all'inizio della sua esperienza di trasporto di schiavi aveva visto lo stesso numero di schiavi che aveva a bordo su una nave di 200 t, dove erano letteralmente stipati uno sull'altro; di conseguenza, per l'aria malsana, la strettezza e il cibo scarso o guasto, le malattie che si ebbero furono talmente diffuse che in molti casi il capitano seppe che solo la metà era sopravvissuta al viaggio; e questi, come disse, in condizioni tali da non poter essere venduti. Egli trovava, quindi, che concedendo loro quello che egli chiamava alloggi sufficienti e buoni pasti, con un trattamento clemente, il suo investimento gli avrebbe fruttato molti più dollari; e questo è quello che gli interessava" (pp. 86-88).

A testimoniare la insensibilità dei comandanti delle navi negriere, questo è l'epitaffio di uno di essi:

Sotto questa pietra giace

il corpo

del

Capitano Thomas Hughes

che lasciò questa vita

il 2 giugno 1777

nel suo 45° anno di età

--

Fu per molti anni Comandante

nella tratta degli schiavi,

ufficio che ricoprì

con laboriosità e integrità estreme.

Marito affettuoso

Tenero Padre

Uomo retto

--

Con animo sereno percorse un duro cammino

e obbedì amabilmente

alla chiamata del Signore

(cit. in Spiegl 1971)

Tali fonti documentarie, per quanto abbondanti e circostanziate, non sempre sono state ritenute pienamente attendibili; era cioè dubbio se rappresentassero reali racconti di ex schiavi oppure opere di scrittori bianchi antischiavisti. Le indagini archeologiche intraprese a partire dalla metà del XX secolo costituiscono dunque un prezioso riscontro, soprattutto di elementi di cultura materiale, oltre che delle condizioni di trasporto, di vita e delle pratiche funerarie. Dal punto di vista topografico, poi, l'archeologia ha consentito di appurare quanto non altrimenti noto in merito alla diffusione del fenomeno schiavista: è questo il caso ad esempio della vasta necropoli per soli Afroamericani rinvenuta a New York (il cosiddetto African Burial Ground), in una zona cioè che non aveva ancora dato riscontro materiale del fenomeno. In questo caso, il rinvenimento della necropoli ha stimolato la rilettura e la diffusione di documentazione scritta, che ha integrato il dato materiale.

In questa ottica di integrazione tra fonti testuali e fonti archeologiche, di particolare interesse è lo scavo subacqueo del relitto di una nave affondata a 35 miglia al largo di Key West, in Florida; il riconoscimento di questo relitto come quello della Henrietta Marie è dovuto al ritrovamento della campana di bronzo della nave con la scritta "Henrietta Marie 1699". Grazie a questa identificazione, è stato possibile ripercorrerne la storia: costruito durante il XVII secolo in Francia, questo veliero fu catturato dagli Inglesi nel 1697 e quindi venduto a mercanti inglesi. Lungo 18,3 m circa e con una stazza di 120 t, probabilmente nel novembre del 1697 esso fece il suo primo viaggio verso l'Africa e, di lì, verso l'America. Tornato in Inghilterra alla fine del 1698, nel settembre del 1699 ripartì alla volta dell'Africa dove approdò nel dicembre dello stesso anno, per arrivare in Giamaica, dove vendette il proprio carico di 190 schiavi africani, nel maggio dell'anno successivo. Durante il viaggio di ritorno verso l'Inghilterra, il veliero affondò al largo delle coste della Florida. Lo scavo della nave ha consentito di recuperare una grande quantità di materiali, tra cui una ottantina di ceppi con i quali gli schiavi erano imprigionati a due a due. Durante lo scavo sono stati recuperati sia l'equipaggiamento di bordo ‒ cannoni, ancore, pompe, ecc. ‒ sia gli oggetti appartenenti all'equipaggio ‒ piatti, bottiglie, vassoi, cucchiai, tutti di peltro ‒ sia parte del carico; in particolare, è stata trovata una grande quantità di perline di vetro di produzione veneziana, lingotti di ferro, una zanna di elefante. Dallo studio del relitto, si è potuto stabilire che lo spazio riservato a ogni schiavo era di 0,4 × 1,7 m circa; la distanza tra un ponte e l'altro era di 90 cm circa e gli schiavi non avevano lo spazio sufficiente per rimane seduti con la schiena diritta. Quando qualcuno, date le condizioni, moriva, veniva gettato fuori bordo dall'equipaggio.

Alla Library of Congress di Washington sono conservate immagini che illustrano in che modo sistemare gli schiavi africani sulle navi: lo schema della nave inglese Brookes, del 1780, ad esempio, mostra come ogni spazio disponibile fosse occupato; gli schiavi erano sistemati su due ponti, ognuno dei quali aveva un soppalco. Di fatto, c'era solo lo spazio per stare sdraiati, a contatto col proprio vicino. Questa nave era autorizzata a trasportare 454 schiavi, più o meno il numero di persone che si vede nell'illustrazione; comunque, nei suoi primi quattro viaggi, tra il 1781 e il 1786, essa portò tra 609 e 740 Africani. Una volta arrivati nella piantagione, gli schiavi incontravano condizioni di vita terribili. Sono le autobiografie di ex schiavi che, ancora una volta, ci descrivono la quotidianità.

La situazione degli schiavi nati in America era invece segnata sin dall'infanzia. Ecco quello che scrive F. Douglass nella sua Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by Himself (Boston 1845): "Mia madre si chiamava Harriet Bailey. Era figlia di Isaac e Betsey Bailey; entrambi neri, e neri assai (quite dark). Ma era di carnagione più scura dei miei nonni. Mio padre era un bianco ‒ secondo tutti coloro che ho sentito parlare della mia parentela. Correva pure voce, o almeno si sussurrava, che fosse il mio padrone; ma dell'esattezza di questa storia io non so nulla, essendomi stato precluso il modo di saperlo. Infatti, mia madre e io fummo separati ch'ero piccolissimo ‒ prima che la conoscessi come mia madre. È abitudine corrente, nella parte del Maryland dalla quale son fuggito, strappare i figli alle loro madri in età tenerissima. Sovente, prima che il piccolo abbia raggiunto i 12 mesi, sua madre viene prestata a una fattoria distante un buon tratto di cammino e lui affidato a una vecchia troppo carica di anni per poter lavorare la terra. Perché questa separazione venga imposta lo ignoro, se non è per impedire che il bimbo si affezioni alla madre e smorzare e distruggere il naturale affetto della madre per il bimbo. Comunque, è questo il risultato inevitabile" (pp. 1-2; trad. it. p. 1).

Non era infrequente che in una piantagione il padrone avesse figli con alcune delle schiave che possedeva; in questi casi, di solito i bambini venivano venduti subito dopo la nascita. L'intera vita di Harriet A. Jacobs è segnata dai tentativi di violenza del suo padrone, tanto che, alla fine, dopo aver dato alla luce due figli con un altro bianco, fugge dalla piantagione del suo padrone per rifugiarsi prima in casa della nonna ‒ una nera libera ‒ e poi nel Nord; le sue avventure, raccontate nel volume Incidents in the Life of a Slave Girl. Written by Herself (Boston 1861), sono talmente incredibili che per molti anni sono state ritenute un semplice romanzo. Solo nel 1987 l'edizione critica di J. Fagan Yellin pubblicata a Boston ha dimostrato la veridicità del racconto. Addirittura, la stessa autrice inizia così la prefazione: "Lettore, ti assicuro che questa storia non è un romanzo. So che alcune delle mie avventure potrebbero sembrare incredibili; invece sono, nonostante tutto, strettamente vere. Non ho esagerato gli orrori inflitti dalla schiavitù; al contrario, le mie descrizioni sono inferiori ai fatti" (p. 5). Pur non dovendo lavorare nei campi, la donna era sottoposta a continue umiliazioni: "Mi diceva che ero sua proprietà, che dovevo essere soggetta ai suoi voleri in ogni cosa. La mia anima si rivoltava contro la crudele tirannia. Ma dove potevo trovare protezione? Non importa se una schiava è nera come ebano o bianca come la sua padrona. In entrambi i casi non c'è ombra di legge che la protegga dall'insulto, dalla violenza o persino dalla morte; tutto questo è inflitto da demoni che hanno sembianza umana" (p. 45).

È ancora Douglass che ci descrive una tipica situazione: "Mr. Covey (scil. il padrone di Douglass) era un uomo povero. Stava appena cominciando la sua fortuna; era in grado di comprare una sola schiava e, per quanto sia scioccante, la comprò, come egli disse, come animale da riproduzione. Questa donna si chiamava Carolina. (...) Lei era una grossa donna sana, di circa vent'anni. Aveva già dato alla luce un bambino, fatto che provava ciò che egli voleva. Dopo averla comprata, affittò un uomo sposato da Mr. Samuel Harrison, che vivesse con lui per un anno, e lo chiudeva con lei ogni notte! Il risultato fu che, alla fine dell'anno, la povera donna diede alla luce due gemelli (pp. 63-64)".

Le sopraffazioni, le violenze cominciavano sin dall'infanzia; ecco che cosa racconta l'ex schiavo Levi Branham nel suo My Life and Travels (Dalton 1929): nato nel 1852 nella Contea di Murray in Georgia, dove visse fino all'età di 11 anni, ricorda quasi con affetto la propria vecchia padrona: "La mia vecchia padrona, 'Miss Beckie', era molto buona con noi. Si dava da fare per noi neri più di quanto facessero i nostri genitori, semplicemente perché aveva più possibilità di prendersi cura di noi, e perché ci voleva bene" (p. 3). Una immagine idilliaca, certo, ma dopo poche righe la rivelazione: "Un giorno chiesi a 'Miss Beckie': 'Perché noi piccoli bambini negri (we little negro children) dobbiamo lavorare per lei?' Lei rispose: 'Questo è il modo che i nostri avi hanno stabilito'. Le dissi: 'Quando sarò cresciuto cambierò le cose in qualche modo'" (pp. 3-4). Questa situazione era addirittura legalizzata: nel 1852 il giudice Nash, della Suprema Corte di Giustizia della Carolina del Nord, decretò che "è impossibile stabilire quali siano gli atti che possono definirsi insolenza verso un bianco; può essere uno sguardo, l'accennare con un dito, il rifiuto o la negligenza nello scostarsi quando si avvicina un bianco. Ma ognuno di questi atti viola le regole della proprietà e se tollerato potrebbe distruggere quella subordinazione sulla quale poggia il nostro sistema sociale" (cit. in Johnson 1937, p. 619).

La presenza afroamericana in America Settentrionale non poteva non lasciare una grande eredità: da diversi anni i ricercatori statunitensi hanno chiarito la portata dei cosiddetti africanisms, "elementi culturali trovati nel Nuovo Mondo che possono risalire a un'origine africana" (Holloway 1991, p. IX). Tali africanismi sono stati individuati sia a livello linguistico che come emergenze materiali. Per quanto attiene alla lingua, è diventato un esempio classico, dopo il lavoro di L. Turner, il dialetto Gullah parlato nelle isole al largo della Georgia. In questo dialetto Turner ha ritrovato circa 4000 parole che derivano direttamente dalle lingue parlate in Africa dagli schiavi importati. Il relativo isolamento in cui questa comunità è vissuta nel corso degli anni ha portato a un grande conservatorismo nella lingua, mantenendo quindi termini che, in altre comunità nere, si sono persi nel tempo.

Un esempio della persistenza del dialetto Gullah è la seguente trascrizione del Padre Nostro:

Ow-uh farruh, hu aht in heh-wm, hallow-ed be dy name, dy kingdom come, dy will be done on ut as it done in heh-wn. Jih-w us dis day ow-uh daylih bread, an fejih-w dohz truspuss ajens us. Lead us not into temptation, but dihlih-wuh us fum all ting like e-wull. Dyne dih kingdom, pahwuh, an dy glorih.

Questa è invece la stessa preghiera in inglese:

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive those trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all thing like evil. Thine the kingdom, power and Thy glory.

Nell'inglese parlato oggi negli Stati Uniti una parola di origine africana è bambi, dal Bantu mubambi, che indica una persona che si sdraia per terra per nascondersi; anche bamboula, che in inglese indica un tipo di tamburo, viene da una parola africana: bambula, battere su una superficie; allo stesso modo, africana è l'origine del termine banjo ‒ che è ugualmente uno strumento di diretta origine africana: deriva dal Kimbundu mbanza, parola che designa uno strumento a corde. Nell'inglese moderno degli Stati Uniti viene usato il verbo dig per dire "guardare" o "capire", probabilmente dal Wolof dega, "capire"; un esempio in Wolof è dega nga olof, "capisci il Wolof?". Anche nella toponomastica negli Stati del Sud degli Stati Uniti si possono rintracciare ascendenze africane. È il caso, ad esempio, del toponimo Angola, in Florida, luogo in cui un pescatore cubano nel 1821 riferisce che "la popolazione consiste di centinaia di uomini, donne e bambini neri" (Brown 1991); ancora, il nome della Coosaw Island, nelle Isole Gullah, deriva dalla parola Germa per "polvere". Ugualmente nelle isole Gullah è la Wassaw Island, dal nome Twi di un distretto, una tribù e un dialetto della Costa d'Oro. Anche la città di LaVilla, in Florida, nonostante la grafia occidentale, denuncia una derivazione dall'Africa: in Congo, infatti, significa "relazione, famiglia, clan"; in questo caso la derivazione da un termine africano è anche semantica, in quanto la città di LaVilla è stata tra il 1866 e il 1887 abitata solo da neri liberi, prima di essere assorbita dalla vicina Jacksonville, abitata in prevalenza da bianchi. Non derivano da parole africane, ma hanno una chiara matrice culturale, toponimi come African Bar e Nigger Heaven in California, Freemanville e Negro Point in Florida, North Fork Colored e Canadian Colored in Oklahoma.

Per quanto riguarda le ricerche archeologiche, il National Register of Historic Places si occupa di censire "distretti, siti, edifici, strutture e oggetti significativi per la storia, l'architettura, l'archeologia, la tecnica e la cultura americane a livello nazionale, statale e locale" (Joyner 2003, p. 24). In questo ambito, sono stati identificati diversi siti di particolare interesse per la cultura afroamericana. Uno di questi è la Congo Square a New Orleans, dove la domenica si riunivano gli schiavi di questa città. Una vivida descrizione di quanto accadeva in Congo Square ci viene data da B.H. Latrobe nel 1819: "Un anziano nero si siede a cavalcioni su un grande tamburo cilindrico. Usando le dita e il taglio delle mani colpisce ripetutamente la parte superiore del tamburo ‒ che è di circa un piede di diametro e fatto probabilmente con pelle animale ‒ provocando una vibrazione con rapidi secchi colpi. Un secondo percussionista, che tiene il proprio strumento tra le ginocchia, lo segue, suonando con lo stesso attacco staccato. Un terzo nero, seduto per terra, pizzica uno strumento a corde, la cui cassa è rozzamente ricavata da una zucca. Un'altra zucca è servita per costruire un tamburo e una donna la colpisce con corti bastoncini. Una voce, poi altre voci si uniscono. Accompagnano questo scambio musicale una danza apparentemente incompatibile e una figura in movimento che sembra da una parte informale e spontanea, dall'altra, a una osservazione più attenta, ritualizzata e precisa. È una danza di grandi proporzioni. Una folta folla di corpi scuri divisa in gruppi circolari ‒ forse 500 o 600 persone che si muovono al ritmo della musica, qualcuno dondolando dolcemente, altri battendo i piedi in modo energico. Alcune donne del gruppo cantano" (cit. in Vlach 1990). È significativo il fatto che nel Settecento tutti gli schiavi dell'area provenissero dalla zona del Senegal e del Gambia, avendo così una relativa omogeneità culturale. Oggi, la piazza è pavimentata con mattoni disposti in cerchio, per ricordare le danze che vi si svolgevano.

Un aspetto interessante messo in evidenza dalla archeologia è quello delle conchiglie cauri; tali conchiglie, di origine indo-pacifica, erano ampiamente usate in Africa come mezzo di scambio. In tutti gli Stati Uniti ne sono stati trovati pochissimi esemplari: una in Virginia, a Monticello nella Contea di Albemarle; una nel North Carolina, nella piantagione Stagville vicino a Durham; una in Louisiana, nella piantagione Ashland-Belle. Di recente, cauri sono stati rinvenuti anche in una tomba dell'African Burial Ground a New York. Ebbene: vista la estrema esiguità dei ritrovamenti, è stato ipotizzato che queste conchiglie fossero in possesso degli Africani al momento della loro cattura in Africa e che quindi essi le avessero portate con sé. Il confronto con sette altre conchiglie cauri ritrovate in una sepoltura di uno schiavo alle Barbados ha permesso di ipotizzare anche il modo in cui esse erano indossate: erano probabilmente montate con altri oggetti ritrovati nella stessa tomba, quali vaghi di vetro di fabbricazione europea, denti di cane forati e un vago di corniola, formando così una collana che aveva anche caratteristiche africane. Si può forse immaginare che un oggetto di questo tipo sia quello descritto nel volume di Th.L. Johnson Africa for Christ. Twenty-Eight Years a Slave (London 18926), un ex schiavo che andò in Africa come missionario; alla fine del volume, Johnson riporta in appendice un articolo di The Herald: "Johnson porta dall'Africa una rara collezione di curiosità, che mostra al giornalista di The Herald alla conclusione della sua conferenza. Una grande collana è intrecciata con conchiglie marine, che sono le monete di alcune tribù, una conchiglia comune grande più o meno come un fagiolo del valore di 8 cents" (pp. 89-90). Ugualmente di origine africana è un anello fatto di legno di ebano, materiale che si trova solo nelle aree tropicali dell'Africa e dell'Asia, rinvenuto nella piantagione Portici nel Manassas National Battlefield Park in Virginia; insieme a questo anello ligneo ne è stato rinvenuto un altro esemplare di osso di animale. Questi oggetti, interpretati come "ricordi di famiglia", sono stati recuperati in contesti della metà del XIX secolo, quando erano ancora in vita alcuni schiavi nati in Africa.

Alcuni oggetti fabbricati da schiavi nelle piantagioni della Virginia rivelano un indubbio influsso africano: ad esempio, M.C. Emerson (1988) ha ipotizzato che le pipe fabbricate da schiavi alla metà del XVII secolo abbiano forma e materiale di tipo europeo, ma la decorazione ‒ a motivi impressi e incisi bianchi ‒ sia da confrontare con coevi e simili disegni del Ghana, della Nigeria, del Senegal e del Mali. Se questa ipotesi fosse vera, si tratterebbe dei più antichi esempi di identità culturale africana in America Settentrionale. Anche alcune produzioni ceramiche sono state attribuite a manifattura afroamericana. Questo tipo di ceramica, nota negli Stati Uniti come colonoware, è di argilla cotta in forni a bassa temperatura, non rivestita e non decorata; le forme sono quelle di basse ciotole e piccole olle globulari. Se da una parte si riteneva che questi vasi fossero prodotti da nativi americani e frutto della interazione culturale tra questi e gli Europei, alcuni anni fa sono stati invece attribuiti alla produzione degli schiavi per proprio uso, visto, inoltre, che questo tipo di ceramica è stato ritrovato anche in siti nei quali era ormai da tempo finita l'occupazione da parte di nativi americani (Garrow-Wheaton 1989). L'importanza dello studio di questo tipo di ceramica risiede nel fatto che si possono ricavare informazioni non desumibili da altre fonti; ad esempio, è possibile ipotizzare che il cibo fosse preparato autonomamente da ciascun gruppo famigliare, forse per conservare un gusto di tradizione africana (Singleton 1991). I resti di cibo ritrovati durante gli scavi confermano la pratica di cucinare pasti per gruppi numericamente ridotti: gli animali da cuocere erano tagliati in piccoli pezzi e i segni sulle ossa attestano che di solito tali pezzi erano stati bolliti e non arrostiti.

Alcuni oggetti trovati nella piantagione Jordan nella Contea di Brazoria, a sud di Houston in Texas, sono stati ricondotti alla attività di un guaritore; nella baracca denominata dagli scavatori Conjurer / Midwife's Cabin (Baracca del Mago / della Levatrice) sono stati rinvenuti materiali che per la loro associazione sono stati interpretati come strumenti per attività magiche. Si tratta di fondi di bollitori di ferro, un termometro, pezzi di gesso molto usurati, crani di uccelli, frammenti di un piccolo peso, una zampa di animale, medicinali, conchiglie, bottiglie, parti di bambole, cucchiai, chiodi, coltelli, grattatoi di selce, vaghi di collana di vetro blu (Brown 2001). Tale insieme di oggetti è stato confrontato con le statuette nkisi attestate presso i BaKongo dell'Africa Centrale; questo tipo di statuette aveva un ruolo importante nei rituali di guarigione delle popolazioni di quella zona dell'Africa. Se questa ipotesi trovasse conferma, si tratterebbe dell'unica attestazione di materiali del genere in America Settentrionale. Vicino a questi oggetti, sono stati trovati altri depositi di materiale, che contenevano oggetti simili; un ulteriore ripostiglio scavato all'esterno della baracca, vicino alle fondamenta, presentava altri manufatti ‒ quasi tutti di ferro ‒ ricollegati anche questi a una nkisi. Altri oggetti sono sette monete di ferro ‒ con date che vanno dal 1853 al 1858 ‒, una delle quali forata, bottoni di divise di soldati confederati, frammenti di ossa, conchiglie, una baionetta, cenere. La posizione degli oggetti nei depositi e la disposizione dei depositi tra loro hanno fatto pensare a una sorta di cosmogramma, una rappresentazione simbolica dell'universo, da ricondurre alla religione BaKongo (Brown 2001).

Una situazione simile è stata trovata nello scavo della piantagione Frogmore Manor: anche qui è stata identificata una baracca ugualmente chiamata Conjurer / Midwife's Cabin, sotto le pareti della quale sono stati ritrovati quattro depositi. Uno conteneva un pollo con le ali leggermente aperte posto in un piccolo buco e rivolto verso est; al di sopra era stato messo il fondo di una bottiglia di vetro. Un altro consisteva in una giovane mucca quasi completamente articolata, sdraiata su un fianco; come il pollo del primo deposito, anche la mucca, cui mancava la coda, era rivolta verso est. Anche al di sopra di questo animale era stato posto il fondo di una bottiglia di vetro, oltre a una bottiglia intera. Il terzo deposito presentava una grande quantità di conchiglie, una bottiglia di vetro, un lungo ago di ferro, diversi pezzi di specchio, frammenti di ossa levigate, un vago di collana di vetro blu, frammenti di ceramica colonoware. Il quarto deposito, infine, conteneva cenere calcarea, con piccolissimi frammenti di conchiglie bruciate, alcuni piccoli chiodi; l'analisi del terreno ha mostrato che questi oggetti furono bruciati in situ. Anche in questo caso, si è ipotizzato che questi quattro depositi formassero un cosmogramma.

Sono ancora le slave narratives che ci illuminano sugli oggetti ritrovati in contesti schiavili. Charles Ball (1837) è esplicito, per quanto riguarda la religione degli schiavi: "c'è, in generale, un senso di obbligo religioso molto ridotto, o di dovere, tra gli schiavi delle piantagioni di cotone; e il cristianesimo non può essere propriamente detto la religione di queste persone. Esse sono universalmente soggette alla superstizione più rozza e abbietta; credono tutte nella stregoneria, negli incantesimi e nell'intervento di spiriti cattivi nelle vicende della vita umana. La maggior parte è nativa dell'Africa o discendente di quelli che, di generazione in generazione, vissero nel Sud, dal tempo in cui i loro antenati sbarcarono in questo continente; e la loro superstizione, che non merita il nome di religione, non è migliore, né meno feroce, di quella che opprime gli abitanti delle regioni più selvagge di Negro-land" (p. 165).

Scrive Henry Bibb (1849) che "c'è molta superstizione tra gli schiavi. Molti di loro credono in ciò che chiamano 'incantesimo', trucco e stregoneria ('conjuration', tricking, and witchcraft); e alcuni di essi asseriscono di possedere l'arte e dicono che attraverso di essa possono evitare che i loro padroni esercitino il loro volere sui loro schiavi. Questi incantesimi sono fatti per dare il potere di impedire che i loro padroni li fustighino. L'ingrediente (remedy) è più generalmente un tipo di radice amara; la devono masticare e sputare verso i loro padroni quando sono adirati con i loro schiavi. Altre volte preparano certi tipi di polvere da cospargere intorno alle abitazioni dei loro padroni. Tutto questo è fatto per difendersi in un qualche modo pacifico, sebbene io sia convinto che non c'è nessuna virtù in tutto questo" (pp. 25-26). Nonostante fosse scettico, Bibb provò a usare questi sistemi magici, ma venne comunque punito; si rivolse allora a un altro schiavo: "Ma c'era un altro vecchio schiavo nelle vicinanze che sosteneva di sapere tutto sugli incantesimi e pensai di provare la sua abilità. Mi disse che il primo era solo un ciarlatano e che se gli avessi dato una certa somma in contanti egli mi avrebbe detto come evitare che chiunque mi colpisse. Dopo che gli ebbi pagato il prezzo, mi disse di andare nel recinto delle mucche la notte seguente e prendere un po' di letame fresco e mischiarlo con pepe rosso e capelli di un bianco, mettere tutto in una pentola sul fuoco e bruciare sino a che fosse macinato in polvere. Poi dovevo spargerlo intorno alla camera da letto del mio padrone, nel suo cappello e negli stivali e ciò avrebbe evitato che abusasse di me in qualsiasi modo" (p. 28). Ma purtroppo anche questo sistema non va a buon fine, tanto che l'autore conclude che "running away was the most effectual way by which a slave could escape cruel punishment ‒ scappar via era per uno schiavo il miglior sistema per evitare una punizione crudele" (ibid.).

Un sistema simile ci è raccontato da F. Douglass (1855): "Ho trovato in Sandy un buon consigliere. Non era solo un uomo religioso, ma diceva di credere in un sistema per cui io non ho un nome. Era un vero Africano e aveva ereditato alcuni dei cosiddetti "poteri magici" che si dice abbiano gli Africani e le nazioni orientali. Mi disse che mi avrebbe potuto aiutare, che proprio in quei boschi c'era un'erba, che può essere trovata la mattina, che ha tutti i poteri che servivano per la mia protezione (...) e che, se avessi seguito i suoi consigli, mi avrebbe procurato la radice di quell'erba di cui mi aveva parlato. Mi disse inoltre che se avessi preso quella radice e l'avessi indossata a destra sarebbe stato impossibile per Covey colpirmi, che con questa radice su di me nessun bianco mi avrebbe potuto frustare. Mi disse che egli l'aveva portata per anni e che ne aveva provato le virtù. Non era stato colpito da nessun padrone di schiavi finché l'aveva portata e non si aspettava di essere mai colpito perché aveva intenzione di portare quella radice come protezione" (p. 238).

D'altro canto, ecco che cosa dice Jenny Proctor, una ex schiava dell'Alabama nata nel 1850: "Non c'era chiesa per gli schiavi, ma la domenica mattina si andava sotto il pergolato dei padroni e un predicatore bianco veniva a farci il discorso. Ecco cosa diceva: 'Ora prendo il testo che dice: negro obbedisci al padrone (nigger obey your master and your mistress), perché tutto quello che avrai da loro su questa terra è tutto quello che puoi avere, voi siete come i porci e gli altri animali, quando morite avete finito di esistere, dopo che vi hanno buttato in quella fossa'. Penso che per un po' di tempo gli abbiamo creduto perché non c'era modo di trovare qualcosa di diverso. La Bibbia non l'abbiamo mai vista" (p. 213 del dattiloscritto Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 Texas Narratives, Volume XVI, Part 3 Ex-slave autobiography, Library of Congress, Washington; trad. it. in Armellin 1975, p. 184).

Per quanto riguarda l'architettura, sia le fonti archeologiche sia le narrazioni di ex schiavi ci danno un'idea delle condizioni di vita. Il racconto di Jenny Proctor è piuttosto preciso: "Avevamo delle vecchie baracche malridotte, fatte di tronchi d'albero, e alcune fenditure erano tappate col fango e col muschio e altre no: non avevamo letti per dormire: c'erano delle impalcature inchiodate al muro e appoggiate sui pali, e sopra ci stava una branda da pezzenti; non era davvero un gran bel dormire, ma alle nostre ossa stanche dopo una giornata di lavoro pesante nei campi andava bene tutto" (p. 20, dal dattiloscritto Born in Slavery, cit.; trad. it. in Armellin 1975, p. 181). È più precisa la descrizione che M.S. Fayman fa nel 1937 delle baracche. "Erano costruzioni di pietra, ciascuna larga circa 20 piedi e lunga 50 [6 × 15,2 m ca.], dell'altezza di 9 piedi [2,75 m ca.] sul retro e davanti 12 [3,65 m ca.], con un tetto inclinato di tavole di legno di noce e una porta scorrevole; sia davanti che dietro fra le porte c'erano due finestre di 3 × 4 piedi [0,91 × 1,22 m ca.], e al capo della fila di casupole c'erano pure una finestra e una porta simili a quelle che stavano sul davanti e sul retro. Queste costruzioni erano 12, ognuna aveva annessa una baracca di 12 × 15 piedi [3,65 × 4,6 m ca.] che serviva da cucina. Ogni edificio aveva un focolare che era usato per scaldare le stanze, e sul davanti c'era un barile pieno d'acqua che veniva portata attraverso delle tubature da una grossa sorgente situata a 300 iarde [275 m ca.] di distanza sul fianco di una collina molto rocciosa, dove era estratta la pietra per le costruzioni della fattoria. All'esterno di ogni porta e finestra stavano ben fissati al muro degli anelli di ferro attraverso i quali ogni sera veniva fatta passare una sbarra di ferro che era poi bloccata col lucchetto, in modo da rendere impossibile la fuga di quelli che stavano dentro" (p. 12 del dattiloscritto Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 Maryland Narratives, Volume VIII, Library of Congress, Washington; trad. it. in Armellin 1975, pp. 221-22).

Le costruzioni della tenuta di Solitude sono piuttosto significative per quando riguarda le slave cabins (Pulice 2000). Solitude, oggi parte integrante del campus della Virginia Polytechnic Institute and State University, fu costruita ‒ come risulta dalle analisi dendrocronologiche su travi della casa principale ‒ tra il 1798 e il 1801. La sua eccezionalità consiste in particolare nel fatto che una delle costruzioni di travi di legno per gli schiavi è ancora in elevato e si è potuto procedere con analisi di dettaglio; questa baracca risulta databile ‒ anch'essa mediante la dendrocronologia ‒ al 1843 circa. L'abitazione misura 4,26 × 4,87 m, ha un piano e mezzo, con la scala che conduce alla soffitta in un angolo opposto al caminetto. Questo tipo di abitazione poteva essere eretto velocemente e facilmente, con un costo molto basso e, se necessario, poteva essere smontato e riposizionato.

Nel 1991 è stata scoperta a New York una vasta necropoli (2-2,5 ha), della quale sono state scavate più di 400 tombe di Afroamericani; è stato calcolato che dovevano esservi sepolte tra le 10.000 e le 20.000 persone. I materiali ritrovati nelle sepolture forniscono una datazione dell'uso dell'area a scopo funerario tra gli inizi e la fine del XVIII secolo. Una descrizione di quest'area risale al 1847: D.T. Valentine parla di una zona che "nel primo insediamento della città è stata assegnata come luogo di sepoltura per i negri, schiavi e liberi. (...) Molti di loro erano nativi dell'Africa, importati qui in navi schiavili, che conservavano le loro superstizioni e le loro usanze funebri, tra le quali c'era quella di seppellire di notte, con molte pantomime e grandi schiamazzi (mummeries and outcries)" (History of Broadway, New York 1865, p. 567). Anche nel caso delle sepolture, i racconti degli ex schiavi ci aiutano. "Quando moriva un negro (nigger) facevamo una veglia funebre ed era diverso da come è oggi. Non lasciavano mai un negro morto in casa, ma andavano tutti i vicini e aiutavano. Giravano tutti gli specchi della casa perché dicevano che una volta molto tempo fa un negro morì e tre giorni dopo la sua famiglia guardando in uno specchio lo vide chiaramente. Durante la veglia funebre battevamo il tempo con le mani e i piedi ‒ lo chiamano Walking Egypt ‒ e cantavamo e cantavamo a bocca chiusa tutta la notte sino a che non si faceva il funerale (Hamp Kennedy, p. 86 del dattiloscritto Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 Mississippi Narratives, Volume IX, Library of Congress, Washington).

Molto simile è il racconto fatto da Arrie Binns nel 1937: "Quando un negro moriva facevano la veglia funebre tutta la notte e il giorno dopo si faceva il funerale e quando si avviavano verso il cimitero col corpo ognuno nell'intera processione voleva cantare inni. Li ho sentiti abbastanza volte chiaramente attraverso i campi cantare e gemere quando andavano" (Arrie Binns, p. 77 del dattiloscritto Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 Georgia Narratives, Volume IV, Part 1, Library of Congress, Washington).

Altri racconti, tra le biografie pubblicate nell'Ottocento, confermano l'uso di seppellire i morti durante la notte. Il costume di celebrare il funerale di notte è attestato anche nei racconti di Harriet Tubman raccolti e pubblicati da Sarah H. Bradford (1869). "Descrisse un funerale notturno al quale partecipò; gli schiavi, non essendo mai stato loro concesso di seppellire i loro morti di giorno, hanno continuato l'usanza dei funerali notturni per abitudine. Il corpo era deposto sulla terra e la gente sedeva intorno, il gruppo illuminato con torce di pino. Il vecchio predicatore negro cominciò col cantare un inno, che fu cantato da tutti. 'Oh, spero che lei lo possa sentire, signora', disse Harriet. 'Quelle voci sono così dolci, e possono cantare qualsiasi cosa cantiamo e poi possono cantare molti inni che non potremo mai imparare'. Il vecchio predicatore cominciò il suo sermone indicando il morto, che giaceva in una rozza cassa davanti a lui. 'Shum? Ded-a-de-dah! Shum, David? Ded-a-de-dah! Ora voglio che tutti riflettiate (flec') per un momento. Chi di tutta questa congregazione non è prossimo a giacere morto (ded-a-de-dah)? Potete andare ovunque, miei amici e fratelli, ma Morte (Deff) vi troverà. Potete scavare una buca così profonda e sotterrarvi, ma Dio Onnipotente che vede lontano vi troverà, e Morte vi raggiungerà. Non potete andare in quella costruzione (...) e chiudervi dentro; quella fortezza che Sesh Buckner dice che il diavolo non può prendere, ma Morte vi troverà. Tutti i vostri amici vi possono dimenticare, ma Morte non vi dimenticherà. Ora, amici miei, preparatevi a giacere morti'. Questo era un sermone molto lungo, dopo il quale tutta la congregazione si mosse in cerchio in una sorta di ballo solenne, chiamato spiritual shuffle, stringendosi le mani l'un l'altro e chiamandosi per nome mentre cantavano

My sis'r Mary's boun' to go;

My sis'r Nanny's boun' to go;

My brudder Tony's boun' to go;

My brudder July's boun' to go.

(Mia sorella Mary deve andare

Mia sorella Nanny deve andare

Mio fratello Tony deve andare

Mio fratello July deve andare)

Questo con la stessa melodia, finché ogni mano fu stretta da ognuno. Quando arrivarono a Harriet, che era straniera, cantarono

Eberybody's boun' to go!

(Ognuno deve andare)

Quindi il corpo fu messo nel carro funebre e, alla luce delle torce, la strana, oscura processione si mosse, cantando un rozzo inno funebre, finché non raggiunsero il luogo della sepoltura" (pp. 43-44). Il testo completo del canto intonato durante il funerale ci è dato da Th.W. Higginson (1867, p. 686), che lo intitola Bound to go:

Jordan River, I'm bound to go,

Bound to go, bound to go, -

Jordan River, I'm bound to go,

And bid 'em fare ye well.

My Brudder Robert, I'm bound to go,

Bound to go, ecc.

My Sister Lucy, I'm bound to go,

Bound to go, ecc.

È, per inciso, da sottolineare il fatto che il testo di questo canto può avere due interpretazioni: da una parte quella religiosa in una prospettiva escatologica, dall'altra il verso I'm bound to go, "devo andare", si potrebbe riferire a una speranza di fuga dello schiavo verso la libertà, il Nord. Questo procedimento di cantare inni sacri per significare invece una richiesta di libertà immediata ‒ il cosiddetto double talk ‒ era molto presente. Un'altra testimonianza di questo canto è contenuta nel volume di W.F. Allen - Ch.P. Ware - L. McKim Garrison, Slave Songs of the United States (New York 1867, p. 1):

My brudder sittin' on de tree of life,

An' he yearde when Jordan roll;

Roll, Jordan, Roll, Jordan, Roll, Jordan, roll!

O march de angel march,

O march de angel march;

O my soul arise in Heaven, Lord,

For to yearde when Jordan roll.

Little chil'en, learn to fear de Lord,

And let your days be long;

Roll, Jordan, ecc.

O, let no false nor spiteful word

Be found upon your tongue;

Roll, Jordan, ecc.

Mio fratello è seduto sull'albero della vita,

E ascolta quando il Giordano scorre;

Scorri, Giordano, scorri, Giordano, scorri, Giordano, scorri!

Marcia la marcia dell'angelo,

Marcia la marcia dell'angelo;

La mia anima arriva in Paradiso, Signore,

Per ascoltare quando il Giordano scorre.

Piccoli bambini, imparate ad aver paura del Signore,

Fate che i vostri giorni siano lunghi;

Scorri, Giordano, ecc.

O, fate che nessuna parola falsa o maligna

Sia trovata sulla vostra lingua;

Scorri, Giordano, ecc.

Sono piuttosto evidenti in questo testo almeno due diversi punti nei quali poter individuare il double talk. Il quarto, quinto e sesto verso di ogni strofa recitano: "marcia la marcia degli angeli / marcia la marcia degli angeli / la mia anima salirà in Paradiso". Il cantante, quindi, non soltanto spera in una rinascita in Paradiso, ma anche in una salita (arise) verso il Nord, dove non c'è la schiavitù. La seconda strofa inizia così: "Piccoli bambini, imparate ad aver paura del Signore". Ma il Signore può essere sia Dio, sia il padrone, e assume così un ben più pregnante significato il secondo verso "Fate che i vostri giorni siano lunghi".

Lettura simile può esser data di un altro canto, tratto sempre dalla raccolta su citata (p. 8), dal titolo There's a Meeting here To-Night:

I take my text in Mattew, and by de Revelation,

I know you by your garment,

Dere's a meeting here to-night.

Dere's a meeting here to-night,

Oh! / (Brudder Tony,) Dere's a meeting here to-night,

Oh! / (Sister Rina,) Dere's a meeting here to-night,

I hope to meet again.

Prendo il mio testo in Matteo, e dall'Apocalisse,

Ti riconosco da ciò che indossi,

C'è una riunione qui stanotte.

C'è una riunione qui stanotte,

Oh! / (Fratello Tony,) c'è una riunione qui stanotte,

Oh! / (Sorella Rina,) c'è una riunione qui stanotte,

Speriamo di incontrarci ancora.

Leggendo questo testo non si può non pensare alla cosiddetta Underground Railroad, la "ferrovia sotterranea", un'organizzazione fondata nel Nord sia da bianchi abolizionisti sia da neri fuggitivi che riuscì a far scappare tra i 60.000 e i 100.000 schiavi. Una figura di spicco nella organizzazione fu la già citata Harriet Tubman; nata schiava nel Maryland intorno al 1820 e sposata con un nero libero di nome John Tubman, nel 1849 fuggì assieme ad altri schiavi per paura di essere venduta e andò a Philadelphia. Nel corso di 10 anni compì 19 viaggi nel Sud e fece fuggire almeno 300 schiavi. Durante la guerra di secessione lavorò con l'esercito unionista facendo la cuoca, l'infermiera e la spia; dopo la guerra si stabilì a Auburn, New York. Morì nel 1913.

Il brano sicuramente più studiato in questo senso è Follow the Drinking Gourd, "Segui la Stella Polare". Dice il ritornello, piuttosto esplicito:

Follow the Drinking Gourd

Follow the Drinking Gourd

For the old man is waitin'

To carry you to freedom

Follow the Drinking Gourd.

Segui la Stella Polare

Segui la Stella Polare

Perché un vecchio ti sta aspettando

Per portarti verso la libertà

Segui la Stella Polare.

È ancora Charles Ball (1837) che ci dà un'altra preziosa testimonianza di un funerale. "Pochi giorni prima di Natale il suo bambino morì, dopo una malattia di soli tre giorni. Ho aiutato lei [scil. la madre] e suo marito a seppellire il bimbo ‒ che era piccolo ‒ e suo padre ha sepolto con lui un piccolo arco e numerose frecce; una piccola borsa con un pasto, una canoa in miniatura lunga circa un piede [28 cm ca.], un piccolo remo (col quale il padre diceva che il piccolo avrebbe attraversato l'oceano sino alla sua patria), un piccolo bastone con un chiodo di ferro appuntito e fissato a una estremità, e un pezzo di mussola bianca, con molte figure curiose e strane dipinte in rosso e blu tramite le quali, disse, i suoi parenti e connazionali avrebbero saputo che il bambino era suo figlio e l'avrebbero accolto di conseguenza, al suo arrivo tra loro" (pp. 264-65).

L'eccezionalità della scoperta di New York ha consentito ‒ e consentirà, dato che sono ancora in corso gli studi ‒ di analizzare la vita di una comunità afroamericana nel corso di circa un secolo. Le analisi sulle ossa dell'African Burial Ground hanno permesso di stabilire che il 59% degli inumati era di età adulta, il 2% al di sotto dei due anni, il 32% di età puberale. Di particolare interesse è la tomba 335-356, nella quale sono stati trovati i resti scheletrici di una donna di età compresa tra i 25 e i 35 anni, sepolta in una cassa; i resti di un bambino in tenera età nella piegatura del braccio destro hanno fatto pensare a una madre col proprio figlio, entrambi morti al momento del parto. Inoltre, intorno ai resti del bambino è stata trovata una ventina di spilli, probabilmente usati per fermare una veste con la quale era stato sepolto. Anche la tomba 226 conteneva i resti di una donna sepolta col proprio bambino di meno di 2 mesi; in corrispondenza del collo del bambino sono stati trovati 8 vaghi di collana, prodotti con una tecnica caratteristica dell'Africa Occidentale. Il vetro era prima sbriciolato, poi messo in un contenitore di argilla e bruciato; i vaghi erano quindi modellati e molati. Di grande interesse è anche la tomba 340, nella quale la donna deposta ‒ di un'età compresa tra i 39 e i 65 anni ‒ indossava un ornamento alla vita formato da conchiglie cauri e vaghi di vetro, di probabile produzione veneziana, e uno di ambra. La tomba 101 apparteneva a un uomo, morto in età relativamente giovane; è stato supposto che egli fosse stato probabilmente portato dall'Africa poiché i denti erano stati limati, un uso questo attestato in Africa Occidentale (Handler 1994). Sul coperchio della cassa che conteneva i resti dell'uomo è stato trovato un disegno formato da una novantina di chiodi che, secondo gli studiosi, è confrontabile con il Sankofa, simbolo Akan dell'uccello col capo rivolto all'indietro. L'estrema stilizzazione del disegno sarebbe dovuta alla volontà di mascherare il simbolo agli occhi dei bianchi, mantenendolo comprensibile ai propri connazionali. Il disegno della tomba 101 è stato scelto come simbolo dell'African Burial Ground, proprio per la caratteristica di guardare indietro; e proprio per questo il motto scelto per l'African Burial Ground è "Return to the past in order to built the future", ritornare al passato per costruire il futuro.

Bibliografia

Olaudah Equiano, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African, Written by Himself, London 1789; Ch. Ball, Slavery in the United States. A Narrative of the Life and Adventures of Charles Ball, a Black Man, Who Lived Forty Years in Maryland, South Carolina and Georgia, as a Slave under Various Masters, and Was One Year in the Navy with Commodore Barney, during the Late War, New York 1837; F. Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by Himself, Boston 1845 (trad. it. Roma 1992); P. Neilson, The Life and Adventures of Zamba, an African Negro King; and His Experience of Slavery in South Carolina. Written by Himself. Corrected and Arranged by Peter Neilson, London 1847; H. Bibb, Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, an American Slave, Written by Himself, New York 1849; F. Douglass, My Bondage and My Freedom, New York - Auburn 1855; H.A. Jacobs, Incidents in the Life of a Slave Girl. Written by Herself, Boston 1861; W.F. Allen - Ch.P. Ware - L. McKim Garrison, Slave Songs of the United States, New York 1867; Th.W. Higginson, Negro Spirituals, in Atlantic Monthly, 19 (June 1867), pp. 685-94; S.H. Bradford, Scenes in the Life of Harriet Tubman, Auburn 1869; Th.L. Johnson, Africa for Christ. Twenty-Eight Years a Slave, London 18926; G.G. Johnson, Ante-Bellum North Carolina: a Social History, Chapel Hill 1937; L. Turner, Africanisms in the Gullah Dialect, Chicago 1949; F. Spiegl, A Small Book of Grave Humour, London 1971; B. Armellin (ed.), La condizione dello schiavo. Autobiografie degli schiavi neri negli Stati Uniti, Torino 1975; M.C. Emerson, Decorated Clay Tobacco Pipes from Chesapeake, Ann Arbor 1988; P. Garrow - Th. Wheaton, Colonoware Ceramics: the Evidence from Yaughan and Curriboo Plantations, in A. Goodyear III - G.T. Hanson (edd.), Studies in South Carolina Archaeology. Essays in Honor of Robert L. Stephenson, Columbia 1989, pp. 175-84; J.M. Vlach, The Afro-American Tradition in Decorative Arts, Athens - London 1990; E.C. Brown, Florida's Peace River Frontier, Gainesville 1991; J.E. Holloway (ed.), Africanisms in American Culture, Bloomington - Indianapolis 1991; Th.A. Singleton, The Archaeology of Slave Life, in D.C. Campbell (ed.), Before Freedom Came: African-American Life in Antebellum South, Charlottesville 1991, pp. 155-75; J.S. Handler, Determining African Birth from Skeletal Remains: a Note on Tooth Mutilation, in Historical Archaeology, 28, 3 (1994), pp. 113-19; K.L. Brown, Material Culture and Community Structure: the Slave and Tenant Community at Levi Jordan's Plantation, 1848-1892, in Jr.L.E. Hudson (ed.), Working Toward Freedom: Slave Society and Domestic Economy in the American South, Rochester 1995, pp. 95-118; M.L. Blakey, The New York African Burial Ground Project: an Examination of Enslaved Lives, a Construction of Ancestral Ties, in Transforming Anthropology, 7, 1 (1998), pp. 53-58; M.H. Cottman, The Wreck of the Henrietta Marie: an African American's Spiritual Journey to Uncover a Sunken Slave Ship's Past, New York 1999; D. Eltis, The Rise of African Slavery in the Americas, Cambridge - New York 2000; S.A. Kallen, Life on the Underground Railroad, San Diego 2000; M.P. Leone, L'archeologia storica nelle terre dei colonizzatori, in N. Terrenato (ed.), Archeologia teorica. X ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Certosa di Pontignano, Siena, 9-14 agosto 1999), Firenze 2000, pp. 267-80; M.J. Pulice, The Log Outbuilding at Solitude: an Architectural and Archaeological Investigation of Virginia Tech's Second Oldest Building (Master of Sciences in Architecture Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University), Blacksburg 2000; K.L. Brown, Interwoven Traditions: Archaeology of the Conjurer's Cabin and the African American Cemetery at the Jordan and Frogmore Manor Plantations, in Place of Cultural Memory: African Reflections on the American Landscape. Conference Proceedings (Atlanta, May 9-12, 2001), Washington (D.C.) 2001, pp. 99-114; A. Heinrichs, The Underground Railroad, Minneapolis 2001; A.I. Kashif, Africanisms upon the Land: a Study of African Influenced Place Names of the USA, in Place of Cultural Memory: African Reflections on the American Landscape. Conference Proceedings (Atlanta, May 9-12, 2001), Washington (D.C.) 2001, pp. 15-34; B.D. Joyner, African Reflections on the American Landscape. Identifying and Interpreting Africanisms, Washington (D.C.) 2003; D. Eltis - D. Richardson, Prices of African Slaves newly Arrived in the Americas: 1673-1865. New Evidences of Long-Run and Regional Differences, in D. Eltis - F.D. Lewis - K.L. Sokoloff (edd.), Slavery in the Development of the Americas, Cambridge 2004, pp. 181-218; J.C. Monroe - S. Mallios - Q. Emmet, A Dating Formula for Colono Tobacco Pipes in the Chesapeake, in The Journal of the Jamestown Rediscovery Center, 2 (2004), pp. 1-5.

La musica afroamericana: tre esempi

di Alessandro Campus

Solitamente si dà come data di nascita del blues il 1903, secondo la testimonianza di William Christopher Handy: una notte di quell'anno, mentre si trovava nella stazione di Tutwiler, nel Mississippi, egli sentì un cantante che suonava una canzone in uno stile mai sentito prima. Il brano si intitolava Going where the Southern Crosses the Yellow Dog, "Andando dove il Southern incrocia lo Yellow Dog" (il Southern e lo Yellow Dog sono due linee ferroviarie). Il musicista suonava la chitarra senza premere le corde sulla tastiera, ma sfregandole con la lama di un coltello. Handy rimase stupito e trascrisse il brano, che poi pubblicò a proprio nome. Da allora, è stato definito come blues uno stile musicale del popolo afroamericano che, come caratteristiche musicali, ha "una progressione armonica in cui la prima frase era alla tonica, la seconda alla sottodominante e la terza alla dominante, con la formula seguente: I-I-I-I7-IV-IV-I-I-V7-V7-I-I" (Venturini 1984, p. 159).

Ma prima del blues il popolo afroamericano aveva altre forme musicali. Sin dalla metà del XIX secolo si è cominciato a raccogliere i canti degli schiavi afroamericani. Nel 1856 F.L. Olmsted pubblicava la sua opera A Journey in the Seaboard Slave States; with Remarks on their Economy, nella quale parlava anche dei canti che gli schiavi del Sud degli Stati Uniti intonavano, sia quando lavoravano, sia quando pregavano, sia durante le feste. Addirittura, in una parte del suo volume, intitolata The Musical Talent of Negroes, Olmsted scrive: "L'amore per la musica che caratterizza il negro, la prontezza con la quale acquisisce l'abilità in questa arte, la sua capacità di memorizzare e improvvisare la musica sono molto marcati e costanti. (...) I negri delle piantagioni, o i marinai delle navi a vapore ‒ le cui menti sono così poco istruite che non sanno contare sino a venti ‒ spesso, caricando balle di cotone, o trasportando legname a bordo, iniziano a cantare, ognuno con una parte diversa, e la portano avanti con grande energia e indipendenza e in perfetta armonia come non ho mai sentito da parte di cantanti, che non sono stati particolarmente educati, al Nord " (pp. 552-53). Qualche anno dopo, nel 1867, W.F. Allen, Ch.P. Ware e L. McKim Garrison pubblicarono una raccolta di canti: Slave Songs of the United States. Come aveva fatto Olmsted, anche Allen, Ware e McKim Garrison attribuirono la capacità di cantare dei neri a una caratteristica "razziale"; così comincia la loro opera: "La capacità musicale della razza negra è stata riconosciuta da così tanti anni che è difficile spiegare perché fino a oggi non è stato fatto alcun tentativo sistematico di raccogliere e conservare le loro melodie. Più di trent'anni fa hanno fatto la loro comparsa quelle plantation songs" (p. I).

Bisogna però attendere gli anni Trenta del Novecento per sentire direttamente dalla voce di un cantante questi brani. Nel 1934 John Lomax e Alan Lomax fecero un viaggio nel Sud degli Stati Uniti, allo scopo di documentare la musica afroamericana; durante questo viaggio registrarono circa 25 ore di musica e più di 300 musicisti, tra i quali Huddie Ledbetter, noto col soprannome di Leadbelly.

Leadbelly

Leadbelly nacque intorno al 1885 nella zona di Caddo Lake, vicino a Mooringsport, in Louisiana. Nel 1901 fuggì di casa, per sottrarsi alla rigida educazione del padre, e si trasferì a Dallas, in Texas, dove incontrò il bluesman Blind Lemon Jefferson, uno dei più famosi musicisti texani. Rimase con Blind Lemon Jefferson fino al 1917, quando fu condannato a trent'anni di lavori forzati per omicidio e rinchiuso nel penitenziario di Huntsville; nel 1924 il governatore del Texas Pat Neff si recò in visita proprio nella prigione in cui era rinchiuso Leadbelly, il quale cantò durante il pranzo del governatore; grazie alle sue abilità di cantante e chitarrista, il governatore gli concesse la grazia e fu così liberato il 15 gennaio 1925. Ma cinque anni dopo, Leadbelly fu nuovamente condannato per tentato omicidio e rinchiuso nel Louisiana State Penitentiary di Angola, forse la prigione più dura di tutti gli Stati Uniti. Proprio ad Angola i Lomax incontrarono Leadbelly, che raccontò loro la propria vita. Tra le molte canzoni che i Lomax registrarono, vi era anche Governor O.K. Allen, con la quale il cantante chiedeva la grazia al governatore della Louisiana del tempo. I Lomax mandarono questa registrazione al governatore: arrivò così la seconda grazia e da quell'anno visse da uomo libero ‒ fatto salvo un anno di carcere per rissa; si trasferì a New York, dove morì il 6 dicembre 1949.

Sia nelle registrazioni che i Lomax fecero nella prigione di Angola, sia in quelle successive, Leadbelly ci offre un panorama della musica afroamericana che sino a quel momento era nota solamente attraverso descrizioni: blues, work songs, gospels, ballate, nessuno stile musicale gli era ignoto; il suo immenso repertorio ‒ comprendente più di 600 brani ‒ ci offre uno spaccato della musica nera americana come nessun altro cantante è mai riuscito a dare. Di particolare interesse sono le work songs che egli ha inciso: nato durante il periodo della schiavitù, questo tipo di brani aveva vari scopi, il principale dei quali era quello di sincronizzare il lavoro dei vari componenti della squadra. Un esempio di work song è Lining Track, cantata durante la messa in opera dei binari:

Good morning, Eloise,

Go linin' track

All I hate about linin' track

These ol' bars 'bout to break my back

Oh boy, can't you line 'em

Oh boy, can't you line 'em

Oh boy, can't you line 'em

See Eloise goin' linin' track

If I could I surely would

Stand on rock where Moses stood

Oh boy, can't you line 'em

Oh boy, can't you line 'em

Oh boy, can't you line 'em

See Eloise goin' linin' track

Moses stood on the Red Sea shore

He was battin' at the waves with a two-by-four

Oh boy, can't you line 'em

Oh boy, can't you line 'em

Oh boy, can't you line 'em

See Eloise goin' linin' track.

Buon giorno, Eloise, vai ad allineare il binario

Tutto quello che odio dell'allineare il binario

È che queste sbarre stanno per rompermi la schiena

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Guarda Eloise che sta per allinearle

Se potessi sicuramente vorrei

Stare sulla roccia su cui stava Mosè

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Guarda Eloise che sta per allinearle

Mosè stava sulle rive del Mar Rosso

Stava colpendo le onde con un bastone

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Oh ragazzo, non puoi allinearle?

Guarda Eloise che sta per allinearle.

In questo brano si trovano le caratteristiche delle work songs: il leader canta il primo verso (Good morning, Eloise) e il gruppo risponde col secondo (Go linin' track); ricomincia il leader che canta i due versi successivi (All I hate about linin' track / These ol' bars 'bout to break my back), i compagni rispondono con il ritornello (Oh boy, can't you line 'em, ecc.).

Un'altra caratteristica dei canti afroamericani è la costante identificazione della propria vicenda con quella del popolo di Israele, sia durante il periodo in Egitto che con quello della "cattività babilonese". Nel brano appena riportato il cantante vuole essere come Mosè, che conduce attraverso il Mar Rosso gli Ebrei verso la libertà, la Terra Promessa. Ma l'identificazione del bluesman è anche con alcuni animali, considerati dall'uomo (il "bianco") come prede, ma che invece riescono sempre a salvarsi. Si veda, ad esempio, The Grey Goose, interpretata da Leadbelly con il Golden Gate Jubilee Quartet nel 1940 (testo e trad. in Venturini 1984, pp. 64-65):

It was one Sunday mornin',

Lawd, Lawd, Lawd,

The preacher went a-huntin'.

He carried along his shotgun.

Well, along come a grey goose

Well, he throwed it to his shoulder,

The gun went off: boo lum!

And down come a grey goose.

He was six weeks a-fallin'

He was six weeks a-findin'

And my wife and yo' wife,

They give him feather pickin'

They was six weeks a-pickin'

An' they put him on to parboil

He was six months a-parboil',

And they put him on the table,

And the knife couldn't cut him

And the fork couldn' stick him,

An' they throwed him in the hog-pen,

And the hog couldn't eat him

Aw, he broke the hog's teeth out

They tak'n him to the saw mill,

And the saw wouldn't cut him

An' de last time I seed him,

Well, he was flyin' cross the ocean,

With a long string o' goslin's,

An' they all goin' "quack quack".

Era una domenica mattina

Signore, Signore, Signore

Il predicatore se ne andò a caccia,

Col fucile

Arrivò un'oca grigia

se lo mise sulla spalla

e il fucile fece boo lum!

cadde un'oca grigia

E ci mise sei settimane a cadere

e ci mise sei settimane a trovarla

Mia moglie e tua moglie

Si misero a spennarla

E impiegarono sei settimane

La misero a bollire

E bollì per sei settimane

La portarono a tavola

E il coltello non la tagliava

La forchetta non si conficcava

E allora la buttarono ai porci

Ma il maiale non poté mangiarla

Perché gli ruppe i denti

La portarono alla segheria

Ma la sega non la tagliava

Perché ruppe i denti alla sega

E l'ultima volta che l'ho vista

Volava sull'oceano

Con una lunga fila di ochette

Che facevano "quack quack".

È facile leggere in questo brano l'identificazione del nero con l'oca che il predicatore (il "bianco") non riesce comunque a sconfiggere. Allo stesso modo vanno letti i racconti del folklore afroamericano, che riportano le storie di Brer Rabbit, il Fratel Coniglietto di disneyana memoria, che lotta costantemente con Brer Fox (Comare Volpe) e Brer Bear (Compare Orso): il coniglio, più piccolo e meno forte degli altri due, è comunque più furbo e con le proprie astuzie riesce non solo a sconfiggerli, ma anche a metterli in ridicolo.

Un altro tipo di brani nel repertorio di Leadbelly sono i cosiddetti field hollers, i richiami che i lavoratori dei campi intonavano per comunicare tra loro. È ancora Douglass (1845) che ci dà una idea dei canti degli schiavi nelle piantagioni: ‟Gli schiavi scelti per andare alla Great Farm House per la assegnazione mensile loro e dei loro compagni erano particolarmente entusiasti. Mentre andavano, facevano riverberare i boschi, per miglia, con i loro canti selvaggi, che rivelavano la più grande gioia e la più profonda tristezza. Componevano le canzoni mentre camminavano, senza mettersi d'accordo né sul tempo né sulla melodia. I loro pensieri erano espressi se non con la parola col suono, e frequentemente sia nell'una che nell'altro. A volte cantavano il sentimento più toccante nella melodia più entusiastica e il sentimento più entusiastico nella melodia più toccante. In tutte le loro canzoni riuscivano a parlare delle Great House Farm, specialmente quando partivano. Cantavano allora in maniera molto allegra le seguenti parole: 'Sto andando alla Great House Farm!' (I am going away to the Great House Farm!). (...) Quando ero schiavo, non capivo il profondo significato di quelle canzoni rozze e apparentemente incoerenti. Io stesso ero nell'ambiente; (...) Raccontavano una storia di dolore che a quel tempo era al di là della mia scarsa comprensione; mormoravano la preghiera e il lamento degli animi che traboccavano della più dolorosa angoscia. Erano melodie alte, lunghe e profonde. Ogni melodia era una testimonianza contro la schiavitù. (...) Se qualcuno vuole essere colpito dagli effetti che uccidono l'anima della schiavitù, vada alla piantagione del Colonnello Lloyd il giorno della assegnazione, vada nel bosco di pini e lì ascolti in silenzio i suoni che arriveranno nel profondo della sua anima, e se non rimarrà impressionato, sarà perché 'non c'è carne nel suo cuore indurito'" (pp. 13-14).

Leggendo queste descrizioni, non si può non pensare a brani di Leadbelly quali Cotton Fields, "Campi di cotone":

Oh when the cotton bolls get rotten

You can't pick very much cotton

In them old cotton fields at home

Quando la capsula di cotone marcisce

non puoi raccogliere molto cotone

in quei campi di cotone a casa.

A una melodia apparentemente allegra, si abbina un testo che nasconde una tragicità profonda. Se la pianta del cotone era rovinata, i braccianti avrebbero raccolto una minore quantità di prodotto, per essere quindi pagati meno. Questo problema è descritto in un blues di Leadbelly, The Boll Weevil. Boll weevil è un termine prettamente afroamericano che indica un curculionide, che, annidandosi nelle gemme della pianta del cotone, rovina irrimediabilmente il raccolto.

You can talk about the latest, the latest of your home,

These devilish boll weevils, they gonna rob you of a home,

They're a-looking for a home, they're a-looking for a home.

The first time I seen him, he was sitting on the square,

Next time I seen him, he was spreadin' ev'rywhere,

He was looking for a home, He was looking for a home.

Farmer taken the boll weevil, put him in the sand,

Boll weevil said to the farmer, "This is treating me like a man.

I have a home, I have a home".

Farmer taken the boll weevil, put him on the ice,

Boll weevil said to the farmer, "You is treating me mighty nice.

I'll have a home, I'll have a home".

The farmer and his went out 'cross the field,

The farmer said to the old lady "I found a lotta meat and meal,

I'll have a home, I'll have a home".

Ol' lady said to the ol' man "I'm tryin' my level best

To keep these devilish boll weevils outa my ol' cotton dress

It's full of holes, and it's full of holes".

Farmer said to the ol' lady, "What do you think of that?

I got some devilish boll weevils out of ol' Stetson hat

And it's full of holes, and it's full of holes".

Farmer told to the merchant, "I didn't make but one bale,

Before I'll let you have that last one, I'll suffer and die in jail,

I will have a home, I will have a home".

Puoi parlare dell'ultima, l'ultima novità di casa,

Questi boll weevils infernali, ti deruberanno della casa,

Stanno cercando casa, stanno cercando casa.

La prima volta in cui lo vidi, era seduto nella gemma del cotone,

La volta successiva in cui lo vidi si stava espandendo ovunque

Stava cercando casa, stava cercando casa.

L'agricoltore prese il boll weevil, e lo mise nella sabbia,

Il boll weevil disse all'agricoltore "Questo è trattarmi come un uomo.

Ho una casa, ho una casa".

L'agricoltore prese il boll weevil, e lo mise nel ghiaccio,

Il boll weevil disse all'agricoltore "Mi stai trattando proprio bene

Avrò una casa, avrò una casa".

L'agricoltore e il boll weevil uscirono nel campo,

L'agricoltore disse alla moglie "Ho trovato molta carne e cibo,

Avrò una casa, avrò una casa".

La moglie disse al marito "Sto facendo del mio meglio

Per mandar via questo boll weevil infernale dal mio vestito di cotone

È pieno di buchi, è pieno di buchi".

L'agricoltore disse alla moglie "Cosa pensi di questo?

Ho alcuni boll weevils infernali sul mio cappello

Ed è pieno di buchi, è pieno di buchi".

L'agricoltore disse al mercante "Ho fatto solo una balla,

Prima che ti lasci questa ultima, soffrirò e morirò in prigione,

Avrò una casa, avrò una casa".

Al di là della prima interpretazione ‒ la cattiveria del boll weevil che rovina il raccolto dell'agricoltore ‒ è possibile anche un'altra chiave di lettura: a ben vedere, il boll weevil non fa altro che cercare una casa ‒ condizione classica del nero povero ‒ e cerca in ogni modo un luogo in cui vivere, ma anche l'agricoltore è rovinato dalla situazione. Alla fine, sia il boll weevil che l'agricoltore sono sconfitti di fronte al mercante: "Prima che ti lasci questa ultima, soffrirò e morirò in prigione" dice il secondo verso dell'ultima strofa. Alla fine, la prigione è l'unico luogo in cui il contadino potrà andare.

La sofferenza del nero afroamericano trova la sua massima espressione nel blues. Cosa sia il blues lo spiega Leadbelly nella introduzione parlata al suo Good Morning Blues:

Now, this is Good Morning Blues. And I'll tell you about the blues. All negroes like blues. Why? Because they are born with the blues. And now, everybody has the blues. Sometimes they don't know what it is, but when you lay down at night, turning from one side to the bed all night to the other and can't sleep, what's the matter? Blues got you. (...) You say "Lord, have mercy. I can't eat and I can't sleep". What's the matter? Blues still got you. They want to talk to you. You got to tell them something.

Bene, questa è Good Morning Blues. Vi parlerò dei blues. A tutti i negri piace il blues. Perché? Perché sono nati con i blues. E ora, tutti hanno i blues. Talvolta non sanno che cosa sia, ma quando di notte sei coricato, e ti giri tutta la notte da una parte all'altra del letto e non puoi dormire, che cosa succede? I blues ti hanno preso. (...) Dici: "Signore, abbi pietà. Non posso mangiare e non posso dormire". Che cosa succede? I blues ti hanno preso ancora. Vogliono parlare con te. Devi dir loro qualcosa.

È evidente, in questo testo, la polivalenza semantica della parola "blues": Leadbelly si riferisce sia allo stile musicale, sia al sentimento di profonda tristezza sia alla personificazione di tale sentimento. Da una parte il cantante dice all negroes like blues, dall'altra dice everybody has the blues. Ma, ancora, alla fine della lunga introduzione, si dice They want to talk to you. You got to tell them something: i blues sono personificati, sono esseri con i quali ognuno deve fare i conti. L'angoscia che prende il nero arriva a essere definita come qualcosa di altro da sé, qualcosa di ineludibile, che lo prende quando nasce e lo abbandona quando muore. D'altronde, dice sempre Leadbelly in una strofa di De Kalb Blues ("Blues di De Kalb"):

Blues was whisky stay drunk all time

Blues was whisky stay drunk all time

Stay drunk, baby, got you off my mind.

Se il blues fosse stato whisky sarei stato ubriaco tutto il tempo

Se il blues fosse stato whisky sarei stato ubriaco tutto il tempo

Ubriaco, ragazza, saresti stata fuori dai miei pensieri.

Ma se da una parte Leadbelly fu il più grande testimone non solo di una musica, ma anche di una cultura che ormai andavano tramontando, suo contemporaneo fu uno dei maggiori bluesmen della storia, colui che ha definitivamente cambiato la storia della musica nera: Robert Johnson.

Robert johnson

La storia di Robert Johnson è avvolta nel mistero: le sue origini, le date della sua vita, tutto è incerto e dubbio, fatta salva la sua musica. Tra il 1936 e il 1937 in due sedute di incisione registrò appena 29 canzoni; ma tra queste c'erano brani come Dust my Broom, Sweet Home Chicago, Preaching Blues, If I Had Possession over Judgment Day. Da quei giorni degli anni Trenta, il blues sarebbe stato completamente diverso.