L'America Latina: un'area emergente

di Loris Zanatta

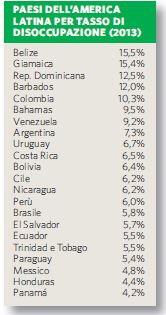

Vista da lontano, l’America Latina gode di ottima salute. Merita perciò l’aura di regione emergente che da tempo l’avvolge. Nemmeno la tremenda crisi che da anni ha messo in ginocchio l’Europa ne ha arrestato la corsa. L’ha rallentata un po’, è vero, ma null’altro. E quando mai era successo che gli indicatori sociali tenessero il ritmo della crescita economica? Eppure è successo, visto che il tasso di povertà e di indigenza continua a scendere e che persino la forbice della disuguaglianza pian piano riduce. Per non dire del tasso di disoccupazione ai minimi storici e degli oltre 50 milioni di latinoamericani che da un decennio in qua hanno cambiato ceto sociale, entrando nel dorato mondo della casse media: il che significa più consumi, più istruzione, più diritti. La mobilità sociale ricorda un po’ l’Europa di cinquanta anni fa, anche per il clima frizzante che l’attornia. Ma non è tutto, perché mai s’era visto un panorama così esteso di democrazie politiche. I solidi indicatori del Latinobarometro rilevano fiducia: le opinioni pubbliche credono nella democrazia più che in passato. Perfino i populismi, che dalla Bolivia al Venezuela passando per Argentina ed Ecuador costellano la regione, si guardano bene dal cancellare le forme della democrazia parlamentare pur rifiutandone le premesse ideali. Si aggiunga che il numero dei ricercatori s’è moltiplicato per quattro negli ultimi vent’anni, che gli investimenti nell’energia pulita sono lievitati come in nessun’altra area al mondo, che la speranza di vita, pari a 74,7 anni, continua a crescere e supera di cinque anni la media mondiale, che le multinazionali che operano sul mercato locale sono ormai in buon numero brasiliane, messicane e cilene, le cosiddette multilatinas, e che i loro guadagni si aggirano intorno ai 10 miliardi di dollari annui. Il panorama è roseo, insomma. Tanto più che su tutto ciò, ciliegina sulla torta, veglia la fitta rete dell’integrazione latinoamericana, ossia il denso labirinto di sigle che lega con mille fili una regione finora unita più a parole che nei fatti.

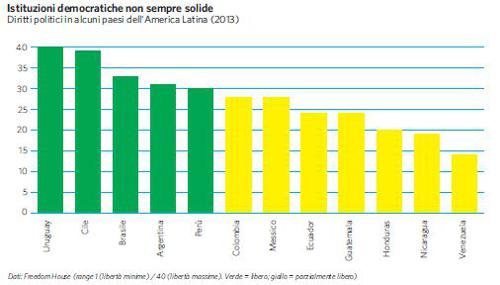

Mito e realtà

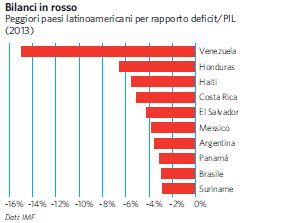

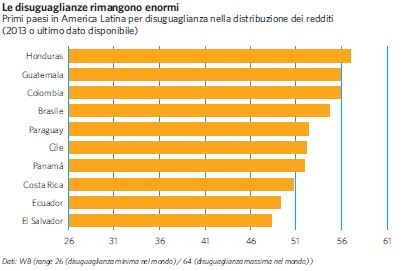

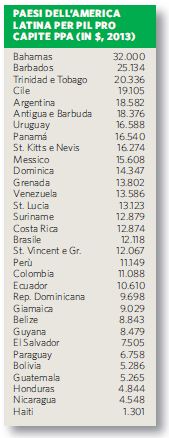

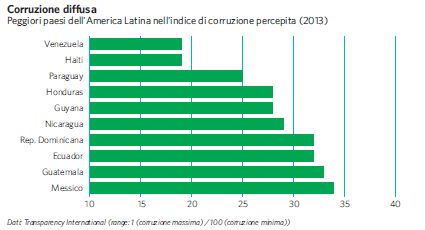

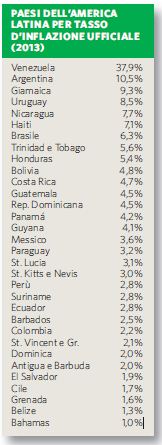

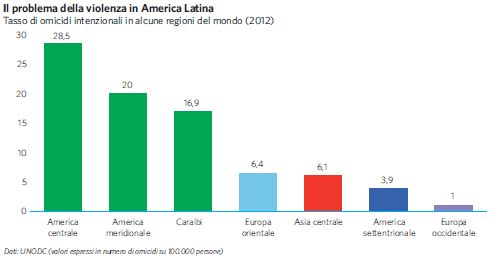

Vista da vicino, però, tanta salute non è esente da acciacchi: attuali o potenziali. Il vento in poppa soffia davvero e nulla fa pensare che l’America Latina rischi di tornare indietro. Ma tante medaglie hanno ognuna il suo rovescio. A paesi virtuosi, dove la crescita è robusta, il sistema produttivo sano, i conti pubblici in ordine e l’inflazione sotto controllo, se ne affiancano altri che tanto virtuosi non sono. Sono quelli che spremendo fino all’ultima goccia i corsi stellari delle materie prime si sono chiusi a riccio in selve di controlli cambiari e protezioni commerciali, facendo garrire le mai dome bandiere nazionaliste, coltivando la clientela politica più degli investimenti produttivi e lasciando che i conti e l’inflazione deragliassero. Nei primi casi c’è da aspettarsi che la casa non crollerà al primo refolo recessivo. Nei secondi chissà. Cile, Brasile e Messico sono così sempre più competitivi, secondo il Global Competitiveness Report. Sempre meno lo sono, all’estremo opposto, Argentina e Venezuela. Nemmeno il panorama sociale è privo di ombre. Anche in tal caso Brasile, Messico e Cile sono stati pionieri nel sostegno ai settori marginali: lo dice lo Undp, cioè il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite. Ma le disuguaglianze sociali rimangono ovunque un grave handicap allo sviluppo e all’impiego razionale delle risorse umane e naturali di cui l’area dispone. Ecco allora spiccare, sullo sfondo rosa, i punti neri dei bassi tassi di investimento e innovazione, e la quantità troppo limitata di risparmio nazionale, pari al 20% del prodotto nazionale in America Latina, quando viaggia intorno al 30% nei paesi new industrialized asiatici. E c’è altro: poche sono le donne che lavorano, troppa è la corruzione, endemica è la violenza criminale, specie in America centrale, dove gli omicidi sono 33 ogni 100.000 abitanti. Risultato? Se è vero che di qui a poco l’economia brasiliana peserà il doppio di quella giapponese e la messicana raggiungerà la tedesca, se le cose seguiranno come oggi, sarà l’Asia a fornire il 60% della crescita mondiale da qui al 2021. L’America Latina vi contribuirà per appena l’8%, perdendo peso relativo rispetto all’altra area emergente. Per quanto riguarda poi la democrazia, meglio affrontare i sondaggi con le pinze. Non v’è alcuna idea condivisa della democrazia tra i tanti latinoamericani che dicono di preferirla ad altri regimi. Difatti convivono nella regione regimi democratici dalla qualità assai eterogenea: da quelli consolidati di Cile, Uruguay e Costa Rica, agli ormai maturi di Brasile e Messico, ai più fragili dell’area andina e centroamericana, fino alle democrazie populiste di paesi lacerati da pericolose divisioni politiche, come Argentina e Venezuela. L’oro non luccica uniforme, infine, neanche sulla frondosa famiglia di acronimi che colora la tavolozza dell’integrazione regionale. Il Mercosur (Mercado común del Sur) boccheggia sotto il peso dei nazionalismi, la Can (Comunidad andina de naciones) non ha mai spiccato il voto, la Celac (Comunidad de estados latinoamericanos y caribeños) men che meno, Unasur (Unión de naciones sudamericanas) è orfana di Lula e così via. Al di là del sempreverde mito politico della ‘patria grande’, d’altronde, cioè dell’America Latina unita, vige nell’area una cronica antipatia tra vicini, come se il big bang che dette origine a tanti stati dal crollo dell’Impero iberico non avesse ancora finito di produrre il suo effetto. Più che il mito unitario paiono perciò funzionare affinità bilaterali o intese subregionali, mentre aleggia sull’intera regione il quesito su cosa leghi davvero questa sterminata area che va dal Rio Grande alla Terra del Fuoco. Storia, lingua e religione? Sempre meno.

, , ,

Il Pacifico guarda l’Asia

Se fino a poco tempo fa ogni panoramica sull’America Latina muoveva dalla tensione politica e ideologica tra le democrazie liberali di cui il Cile era l’emblema e i regimi populisti di cui lo era il Venezuela, con il Brasile in mezzo a fabbricare la sua egemonia facendo da paciere, le tendenze in atto suggeriscono nuovi criteri. Un varco sempre più nitido pare aprirsi tra versante Pacifico e versante Atlantico dell’America Latina, attratto il primo dalla grande novità geopolitica dell’Asia, legato il secondo ai modelli di sviluppo della dirimpettaia Europa. Nell’un caso come nell’altro si tratta di gruppi assai eterogenei di paesi, che proprio tale sfondo storico e geopolitico pare tuttavia unire con fili sottili. Sul Pacifico, dove si affacciano le economie più dinamiche dell’area, è nata da oltre un anno una promettente Alianza, ossia un’area di libero commercio voluta da Cile, Messico, Colombia e Perù, cui già guardano con interesse Costa Rica e Guatemala.

Salvo l’Ecuador, paese del blocco populista dal quale si distingue però per apertura e razionalità economica, l’area del Pacifico condivide alcuni tratti: economie aperte e integrate alla globalizzazione dei mercati per via di innumerevoli trattati di commercio, sia con i partner asiatici sia con gli Stati Uniti; fiducia nel ruolo trainante dell’impresa privata, riflessa nelle eccellenti condizioni all’ingresso di investimenti esteri; adesione convinta al multilateralismo e scelta strategica del modello politico democratico liberale. Va da sé che vi sono grandi differenze tra il fortissimo legame economico del Messico con gli Stati Uniti, quello privilegiato dell’Ecuador con la Cina e quello ben bilanciato del Cile con Asia, Europa e America; così come enormi distanze separano la solida democrazia cilena e le ben più precarie istituzioni democratiche di Perù e Colombia. Ma tale è la tendenza generale della regione. E poco o nulla cambia il plebiscitario ritorno al potere in Cile della socialista Michelle Bachelet, il cui successo indica semmai la diffusa volontà di rendere più inclusiva tale via liberale. La quale trova intanto clamorosa conferma nell’antico tabù caduto in Messico, dove i due maggiori partiti si sono accordati per porre fine al rigido monopolio statale sul settore petrolifero in vigore da oltre settanta anni.

, , i

L’Atlantico, figlio d’Europa

Non meno eterogeneo, ma altrettanto convergente verso taluni assi portanti, è il fronte dei paesi che si affacciano sull’Atlantico. Quelli dove il retaggio europeo, così forte nella loro storia e cultura di paesi investiti in diverse epoche da forti ondate immigratorie, pesa maggiormente e dove la crescita economica è stata più erratica che sul Pacifico. L’ingresso del Venezuela nel Mercosur ha esplicitato tali assi, potenziandoli. Le differenze da un paese all’altro sono com’è ovvio enormi: c’è un abisso tra l’arbitrio con cui il governo venezuelano manipola a proprio vantaggio le sterminate risorse della compagnia petrolifera di stato, Pdvsa, e la sacra autonomia di cui gode in Brasile Petrobras. E ce n’è uno ancora più vasto tra la ricetta nazionalista che i Kirchner hanno riportato in auge in Argentina e l’insofferenza che nei suoi confronti palesa l’Uruguay, tentato dal negoziare trattati di libero commercio che lo sottraggano alla tutela dei suoi grandi vicini. Per non dire del contrasto tra il multilateralismo brasiliano e l’ossessione argentina e venezuelana di formare un fronte ostile agli Stati Uniti. Agli antipodi stanno infine da un lato il regime politico uruguaiano, dove le radici della democrazia rappresentativa sono profonde, e quello brasiliano, che a tale via si inscrive, e dall’altro quelli di Argentina e Venezuela, dove in nome di un sistema più partecipativo i principi della democrazia liberale sono spesso calpestati. Eppure taluni assi comuni tra tali paesi ci sono e si vedono. Sul piano sia economico sia sociale i loro modelli di sviluppo assegnano allo stato un ruolo assai più attivo di quello che esso è chiamato a svolgere nei paesi affacciati sul Pacifico. In taluni casi – quelli di Venezuela e Argentina – ciò si traduce in forti pulsioni statalizzanti e ostili al capitale privato, poco incentivato a investire in quei mercati. Ma anche dove ciò non avviene, come in Brasile, l’integrazione al mondo globale avviene conservando una elevata dose di protezione del mercato interno e di limitazione della concorrenza. Il riflesso di tali tratti si coglie sia nel Mercosur, uno schema di integrazione regionale basato su premesse protezionistiche, sia nei regimi politici dell’area, dove la ricerca della coesione sociale è spesso anteposta alla tutela dei diritti individuali e il modello liberale di stato è perciò soggetto alla poderosa sfida di modelli populisti di inclusione sociale. Il radicamento della tradizione peronista in Argentina e quello del chavismo in Venezuela ne sono prova; come, in contesti ben diversi, lo sono i successi di forze politiche tese a coniugare la democrazia con la tradizione socialista in Brasile e in Uruguay.

,

Tra Stati Uniti e Cina. La nuova equazione

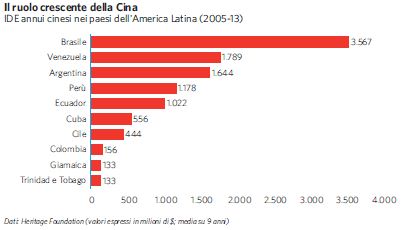

Il peso della Cina è ormai da tempo una realtà chiave del panorama geopolitico latinoamericano. È un peso indiretto, dato che la forte domanda cinese è la maggiore responsabile degli elevati prezzi delle materie prime di cui la regione beneficia, ed è un peso diretto, data l’ormai enorme rilevanza della Cina come partner commerciale, investitore ed erogatore di crediti. Lungi dallo stabilizzarsi, tale peso continua a crescere e ad estendersi a nuove aree. Emblematica in tal senso è la concessione rilasciata dal Nicaragua a una compagnia cinese perché scavi attraverso il suo territorio un canale alternativo a quello di Panamá. Si tratta di un passo di enorme rilevanza sia per le sue implicazioni commerciali e militari, sia perché comporta il massiccio intervento cinese in un’area, l’Istmo, da sempre strategica per gli Stati Uniti e a essi legata assai più del Sudamerica. Se ne associano molti altri, sia in paesi come Ecuador, Venezuela e Cuba, che vedono nella Cina un socio del loro fronte ostile a Washington, sia in altri come Perù e Brasile, che a tale sbocco politico non sono interessati. Ecco così la Cina investire oltre due miliardi di dollari nell’industria mineraria del Perù e diventarne il maggiore partner commerciale; eccola entrare in massa nel mercato telefonico venezuelano, colmare le arche pubbliche argentine con i suoi massici acquisti di soia e del Paraguay con quelli di foraggio; eccola firmare contratti miliardari con le compagnie petrolifere di Ecuador e Brasile, erogare massicci crediti a paesi privi di credito presso gli organismi finanziari mondiali come Argentina e Venezuela, e così via di seguito, penetrando anche nel settore militare e colmando mano a mano lo spazio che ora per inedia, ora, soprattutto, per impossibilità di tenere il passo cinese, stanno da tempo perdendo gli Stati Uniti nella regione.

Nemmeno in tal caso, neanche a dirlo, tutto è roseo all’orizzonte: la dipendenza dall’esportazione di materie prime, se non limitata, crea gravi distorsioni nella struttura produttiva e quella dai cicli dei loro prezzi genera forme di vulnerabilità che in passato l’America Latina ha più volte patito. Inoltre l’apertura dei mercati latinoamericani alle merci cinesi, contro le quali reggere la competizione sui prezzi è spesso impossibile, produce effetti nocivi sul settore manifatturiero locale, come il Messico più di chiunque altri ha già toccato con mano. Laddove, poi, i crediti cinesi soppiantano quelli di ogni altra origine, ne consegue un implicito debito politico, da pagare eventualmente su questioni chiave per la diplomazia di Pechino, come lo status di Taiwan.

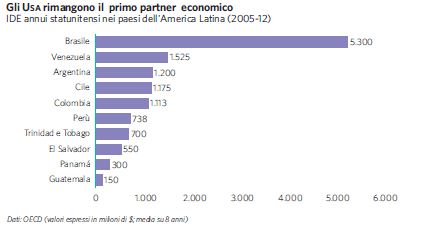

Gli Stati Uniti, intanto, per debole che sia la loro influenza sull’area rispetto all’epoca della Guerra fredda e per minata che ne sia l’immagine da quando è emerso che neanche la presidente brasiliana sfuggiva alle loro intercettazioni, non si può dire stiano con le mani in mano. In termini complessivi rimangono pur sempre il maggior partner commerciale della regione. Inoltre, come già fatto da Cile, Messico e Perù, anche Colombia e Panamá hanno firmato con loro trattati di libero commercio. L’area caraibica e quella dell’Istmo rimangono legate a doppia mandata agli aiuti statunitensi per contrastare narcotraffico e criminalità organizzata. Se poi è vero che l’influenza politica statunitense è scemata, non va trascurato che la maggior parte dell’America Latina condivide oggi con gli Stati Uniti gli ideali democratici e l’adesione all’economia di mercato; cose cui a lungo ha opposto una strenua resistenza. Ne consegue che l’antico ideale di comunità panamericana, su cui gli Stati Uniti hanno sempre fatto leva, poggi su valori che assai difficilmente sosterranno mai l’intesa con la Cina.

Gli intensi rapporti con la Cina da una parte, e quelli declinanti ma sempre fortissimi con gli Stati Uniti dall’altra, sono i poli di un’equazione geopolitica quanto mai fluida, al cui cospetto governi e scienziati sociali latinoamericani si interrogano. Si chiedono se e come sia possibile schivare costi e pericoli della competizione globale tra quei poli. E come profittarne al meglio per bilanciarli tra loro, spremendo il più possibile da entrambi.

, , , ,

Né OAS né ALBA

Se tale è nel complesso il panorama odierno dell’America Latina, l’acuto contrasto tra paesi fedeli a Washington e al panamericanismo, espresso nell’Organizzazione degli stati americani (Oas), e paesi ostili riuniti nell’Alleanza bolivariana per le Americhe (Alba), guidata dal Venezuela e fautrice di una unione panlatina, perde in parte significato. Tant’è vero che né l’Oas né l’Alba vivono i loro giorni migliori. La prima rimane il principale foro per riunire l’intero emisfero al di sopra delle sue divisioni subregionali, ma per quanto taluni importanti paesi come Cile e Messico cerchino perciò di potenziarlo, la sua scarsa rilevanza è andata crescendo con il tempo. Per vari motivi: perché i paesi bolivariani l’hanno presa di mira, specie attaccandone la Commissione per i diritti umani, rea di averne sanzionato le pratiche arbitrarie verso le opposizioni. Perché la sua natura emisferica mal s’attaglia all’eterogeneità di interessi della regione. E anche perché se ne sente meno bisogno ora che gli ideali democratici che ambisce a incarnare si sono diffusi. Ma non meglio sta l’Alba, specie da quando Hugo Chávez è morto e la sua eredità è apparsa gravosa. Le precarie condizioni economiche venezuelane, e i dubbi sulla tenuta del modello bolivariano dinanzi alla forte crescita dell’opposizione, hanno assai ridotto la spinta propulsiva del regime di Caracas e della sua pulsione a guidare un fronte regionale. Né si vede chi possa farne le veci, visto che il maggior candidato, l’Argentina della presidente Cristina Kirchner, naviga a sua volta in acque mosse.

Quel che perciò emerge dal panorama geopolitico latinoamericano non si può leggere nei termini di alleanza od ostilità agli Stati Uniti. I suoi tratti chiave sono semmai altri. In primo luogo, convivono in America Latina due modelli di sviluppo, l’uno di impianto liberale e l’altro più debitore della tradizione socialcristiana, che nell’area competono da tempi immemori. Salvo casi estremi, come quelli di Cuba e di taluni populismi, la maggior parte dei paesi è alla ricerca di una peculiare sintesi. In secondo luogo, e soprattutto, ben più che il mito della ‘patria grande’ influisce sui paesi della regione la modalità e la profondità dell’integrazione all’ordine globale. Dietro il mito unitario si cela perciò un’area sempre più diversificata. Si scrive America Latina, si legge Americhe Latine.

Green America

Che l’America Latina sia la nuova frontiera dell’energia pulita e dello sviluppo sostenibile? Così pensano in molti, per esempio il Banco interamericano de desarrollo e il segretario di stato degli USA John Kerry. Ma sono soprattutto i dati a indicarlo. Gli investimenti in questo settore sono cresciuti del 127% tra il 2011 e il 2012, mentre a livello globale rimanevano stagnanti. In Messico si sono moltiplicati per sei, in Cile per quattro, in Perù sono più che raddoppiati. Vanno poi aggiunti i 5,7 miliardi di dollari spesi nel settore dal solo Brasile, che è a tempo all’avanguardia mondiale in tale ambito, grazie alla sua leadership nella produzione di biocombustibili d’origine agricola e alla matrice energetica composta in larga parte da fonti rinnovabili. La propensione latinoamericana a sondare più di altri il potenziale di un’economia sostenibile e a trasformarsi in laboratorio della green innovation è comprensibile alla luce dei grandi rischi in cui incorre la regione a causa dei cambiamenti climatici e delle enormi risorse di cui dispone per sperimentare vie produttive più pulite. Da un lato, inondazioni, siccità e perdita di terre arabili sono effetti visibili e diretti del riscaldamento globale. Dall’altro, l’America Latina ha reagito proteggendo più di altri la sua biodiversità, al punto che oggi il 20% circa del suo territorio è soggetto a qualche forma di protezione ambientale, contro una media del 13% nel resto del mondo. La produzione di energia elettrica è raddoppiata nei venti anni passati e si prevede che coprirà il 50% dei consumi energetici nei prossimi venti, sostituendo così il petrolio. Le emissioni sono così destinate a scemare, specie nelle grandi città, dove vive l’80% della popolazione, e metropoli come Rio de Janeiro e Medellín si sono già mostrate pioniere nell’adozione di sistemi di trasporto compatibili con la salvaguardia ambientale.

L’Alleanza del Pacifico

Creata nell’aprile del 2011 da Cile, Colombia, Messico e Perù per integrare i loro territori in modo da giungere il prima possibile alla libera circolazione di merci, persone e capitali e per stimolare lo sviluppo e la competitività, l’Alianza del Pacífico è forse la novità più promettente del panorama latinoamericano. Non solo il prodotto totale dei quattro paesi fa del loro blocco l’ottava economia al mondo, responsabile della metà del commercio regionale e capace di attrarre la favolosa cifra di 70 miliardi annui di dollari in investimenti esteri, ma i tanti accordi giuridici e commerciali raggiunti in fretta dai paesi membri prova la determinazione con cui si sono imbarcati in un’avventura forse meno aleatoria delle tante arenatesi in passato in America Latina. Trattandosi in taluni casi di paesi che guerreggiarono tra loro e che ancora hanno rivendicazioni territoriali gli uni nei confronti degli altri, com’è il caso tra Perù e Cile e Perù e Colombia, si tratta di un impegno coraggioso e di vasta portata. A dare ancor più proiezione globale alla Alianza è il suo stretto vincolo con la Trans-Pacific Partnership, nata nel 2010 come accordo di libero commercio tra il Cile e alcuni paesi di Asia e Oceania ed estesasi come un lampo a numerosi altri paesi sulle sponde dell’Oceano Pacifico. Cile, Perù e Messico ne sono già membri e la Colombia è sul punto di aderirvi. Si tratta di una vastissima e ricca area di libero commercio tra economie emergenti, il cui effetto virtuoso su paesi come Perù e Colombia, oggi le tra economie più dinamiche del globo, è sotto gli occhi di tutti. Ulteriore segno delle aspettative generate da questo organismo è la riunione, al vertice dell’Alianza realizzato a Cali nel 2013, di una folta rappresentanza di imprese private e multilatinas, alle quali i paesi membri assegnano un ruolo chiave nella promozione della loro integrazione.

Cuba torna in famiglia?

La politica di isolamento di Cuba è anacronistica: lo ha fatto capire Barack Obama, poco prima di stringere la mano e scambiare battute con Raúl Castro ai funerali di Nelson Mandela, prestandosi a una foto che ha già fatto storia. Ma non solo è anacronistica: non porta da nessuna parte. Giova anzi a tenere aperto un solco tra gli Stati Uniti e gran parte dell’America Latina in un momento in cui il loro peso scema e converrebbe a Washington sgombrare il cammino dei rapporti con l’area da ogni ostacolo. Cuba, tra l’altro, è un paese in transizione. Le libertà politiche non sono in agenda e sono anzi sistematicamente negate, proprio come il dissenso continua a essere represso. Ma alcune altre libertà, sia civili (in tema di migrazione) sia economiche (in tema di attività private), stanno facendo passi in avanti; magari non così profondi e rapidi come anche la Chiesa cattolica ha chiesto, ma pur sempre passi verso una maggiore integrazione di Cuba al mondo esterno. Benché l’isola rimanga un fortino totalitario in una regione dove la democrazia s’è diffusa a macchia d’olio, il futuro è alle porte e spetta agli Stati Uniti stabilire se l’embargo non freni la convergenza dell’isola con il resto dell’area invece di favorirla. Perché dunque non avviarne il superamento? Perché non consentire ai cittadini statunitensi di recarsi a Cuba e alle merci prodotte dai privati cubani di entrare sul mercato statunitense? Questa, secondo alcuni, potrebbe essere l’agenda cubana di Obama nel 2014. Prima che nel marzo 2015 si ponga lo spinoso problema posto dai paesi latinoamericani, che intendono disertare il vertice delle Americhe se sarà assente Cuba. Il che porrebbe gli Stati Uniti con le spalle al muro.

Che fare con la droga?

Il nesso tra produzione e traffico di droga da un lato, violenza, criminalità e corruzione dall’altro, forma da tempo uno dei più insolubili grovigli che ammorbano la vita sociale di molti paesi latinoamericani. Con tutto ciò che ne deriva a monte e a valle: a monte con la lievitazione di cartelli che in taluni casi concentrano poteri militari e finanziari capaci di tenere in scacco le istituzioni statali, o di piegarle al proprio servizio esercitando una vera sovranità alternativa in vasti territori; a valle alimentando un’infinita sequenza di comportamenti illegali e violenze quotidiane, confermate dai recenti dati sul boom del micro traffico di droga nelle principali città latinoamericane, trasformatesi da luoghi di passaggio a centri di consumo degli stupefacenti. Data la sua natura fluida e nemica di regole e frontiere, il narcotraffico rappresenta per gli stati latinoamericani una delle maggiori sfide. Combatterlo richiede nuove e più coraggiose forme di cooperazione, sia per bloccare le vie del riciclaggio, sia per elaborare strategie comuni a tutela della sicurezza. La sovranità nazionale che molti paesi dell’area coltivano come un feticcio quasi ottocentesco richiede perciò una ridefinizione in sintonia con i problemi contemporanei. In proposito prende sempre più piede nella regione la convinzione che la strategia proibizionista perseguita finora dagli Stati Uniti non abbia prodotto i frutti sperati. Tutt’altro. Per questo l’America Latina sta sempre più trasformandosi in un laboratorio di strategie alternative, che in certi casi propongono la depenalizzazione di talune sostanze e in altri, come quello uruguaiano che tanto clamore ha causato, introducono la legalizzazione di quelle più leggere e di maggiore consumo, come la cannabis. Il fronte di paesi che si muove in tal senso non è riconducibile a specifiche tendenze ideologiche dei loro governi, ma all’urgenza con cui si pone tale problema, cui per la prima volta gli Stati Uniti paiono prestare attenzione.

Per saperne di più

C. J. ARNSON, C. DE LA TORRE (2013) Latin American Populism in the Twenty-First Century, Woodrow Wilson Center Press with Johns Hopkins University Press, Baltimore.

A. CALABRÒ, C. CALABRÒ (2011) Bandeirantes: il Brasile alla conquista dell’economia mondiale, Laterza, Roma-Bari.

M. CARMAGNANI (2003) L’altro Occidente. L’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio, Einaudi, Torino.

G. CHIARAMONTI (ed.) (2009) Tra innovazione e continuità. L’America Latina nel nuovo millennio, Cleup, Padova.

R. C. CRANDALL (2008) The United States and Latin America after the Cold War, Cambridge University Press, New York.

O. DABÈNE (2009) The Politics of Regional Integration in Latin America: Theoretical and Comparative Explorations, Palgrave Macmillan, New York.

R. E. ELLIS (2009) China in Latin America: The Whats and Wherefores, Lynne Rienner Publishers, Boulder.

G. L. GARDINI (2009) L’America Latina nel XXI secolo, Carocci, Roma.

R. NOCERA, A. TRENTO (2013) America Latina, un secolo di storia, Carocci, Roma.

F. PANIZZA (2009) Contemporary Latin America: Development and Democracy beyond the Washington Consensus, Zed Books, London.

D. POMPEJANO (2012) Storia dell’America Latina, Bruno Mondadori, Milano.

J. SANTISO (2006) Latin Americas Political Economy of the Possible: Beyond Good Revolutionaries and Free-Marketeers, MIT Press, Cambridge-London.

L. ZANATTA (2010) Storia dell’America Latina contemporanea, Laterza, Roma-Bari.

Approfondimento

In pochi anni, in America Latina, nove donne sono salite ai vertici dello stato, ossia ci sono state nove presidentas: alcune con più mandati, come Cristina Fernández de Kirchner (2007-15) in Argentina e Michelle Bachelet, al potere in Cile dal 2006 al 2010 e poi rieletta a fine 2013. La Bachelet partecipa a un altro record latino: la sfida tra donne. È arrivata al ballottaggio con Evelyn Matthei, candidata del centro destra che, alla prima tornata elettorale, a metà novembre 2013, è riuscita a raccogliere il 25% delle preferenze. Il duello al femminile non si ripeterà per un soffio in Brasile: l’ex ministra dell’ambiente Marina Silva, che già conquistò quasi 20 milioni di voti nel primo turno delle presidenziali del 2010, non intende riaffrontare la leader in carica, Dilma Rousseff, nel 2014. Ma il suo sostegno al candidato socialista, Eduardo Campos, pone un’opzione sulla vicepresidenza.

Nel 2012 anche il Messico ha avuto la prima candidata, in corsa per il PAN, il Partido acción nacional: l’economista Josefina Eugenia Vázquez Mota. Non a caso la Mota ha affermato: «Il Messico è pronto per una donna presidenta, come lo è stato il Cile, come lo sono stati Costa Rica, Brasile e Argentina, tra gli altri». Ovvero ha rivendicato una tradizione di potere femminile. Ed è questa ‘tradizione’, che non coincide necessariamente con un ranking elevato nell’indice di parità di genere, a caratterizzare oggi l’America Latina in termini di women leadership. Le radici affondano in una nomina ‘anomala’, sia per le prassi democratiche sia per quelle dei regimi autoritari: quella di María Estela Martínez de Perón, Isabelita, al potere in Argentina tra il 1974 e il 1976, prima del golpe militare. È stata seguita da un’altra presidenza precaria, quella di Lidia Gueiler Tejada in Bolivia (1979-80). Il cambio di passo è avvenuto con Violeta Barrios de Chamorro, eletta in Nicaragua nel 1990 alla testa della Unión nacional opositora e vincitrice del duello contro Daniel Ortega, come lei leader del Frente sandinista de liberación nacional. Per inciso Ortega, rieletto ancora presidente nel 2007, è oggi accusato di delegare il potere alla moglie, Rosario Murillo, ex combattente sandinista e portavoce del governo.

Dopo Chamorro, è stata la volta di Rosalía Arteaga Serrano, alla guida dell’Ecuador dal 1996 al 1997; quindi di Janet Rosenberg Jagan, presidente della Guyana dal 1997 al 1999, ossia dalla morte del marito, Cheddi Jagan, che ricopriva la stessa carica. Nel 1999 Mireya Elisa Moscoso Rodríguez è stata eletta a Panamá. Poi sono arrivate Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica).

Come in alcuni paesi asiatici (India, Sri Lanka e Bangladesh in primis), l’ascesa delle donne ai vertici dello stato e del governo, in paesi di forte tradizione maschilista, appare come un segno di democrazia immatura: sono spesso mogli o figlie di ex presidenti o, come nel caso di Michelle Bachelet e Evelyn Matthei, figlie di personaggi di primo piano di passati governi.

Eppure anche nei casi più evidenti di ‘continuità familiare’ (non lo è quello di Violeta Chamorro, leader della lotta anti-Somoza, benché il marito fosse stato assassinato dal dittatore), la spiegazione familista non basta.

Proprio l’Argentina, con il doppio caso di Isabelita Perón e Cristina Fernández de Kirchner, moglie ed erede politica di Néstor Carlos Kirchner Ostoic´, offre un quadro più complesso, sia pure all’interno di un fenomeno peculiare come il peronismo. Isabelita e Cristina, si può dire, sono eredi, più che dei loro mariti, di Evita Perón, seconda moglie di Juan Domingo Perón e protagonista, tra il 1946 e il 1952, di un singolarissimo culto della personalità, ben più articolato di quello che investì lo stesso Perón. Eva Perón, che si candidò alla vicepresidenza contro il volere dei militari, fu anche espressione di una leadership carismatica e di un’autonoma visione politica.

Nessuna leader latinoamericana ha raggiunto la sua notorietà. E di sicuro il suo mix di femminismo e autoritarismo, di demagogia e abilità nella gestione della propria immagine, ha lasciato un segno sugli stili di comando del continente latinoamericano.

Di nuovo, però: la stessa Evita aveva modelli. La partecipazione di alcune donne alla lotta per l’indipendenza dalla Spagna aveva assunto caratteri di leadership, pur in un continente che ha riconosciuto tardi il diritto femminile al voto. Per citare un esempio: il termine ‘presidenta’ fu usato già per Francisca Zubiaga y Bernales (1803-1835), combattente e poi potente moglie del presidente peruviano Agustín Gamarra.

Benché oggi i paesi del Centro e del Sud America abbiano percentuali non trascurabili di partecipazione politica femminile (nel 2012 le donne costituivano il 38,6% dei parlamentari in Costa Rica), di sicuro il numero di candidate alla presidenza non è proporzionale. Né rispecchia la reale condizione femminile nel continente. Però, proprio per questo, il fenomeno merita un’analisi all’interno del variegato dispiegarsi della leadership femminile nei luoghi del potere. È anche vero che, almeno in due casi, quello di Michelle Bachelet e di Dilma Rousseff, le presidentas hanno avviato una concreta politica di women empowerment.

di Valeria Palumbo

Approfondimento

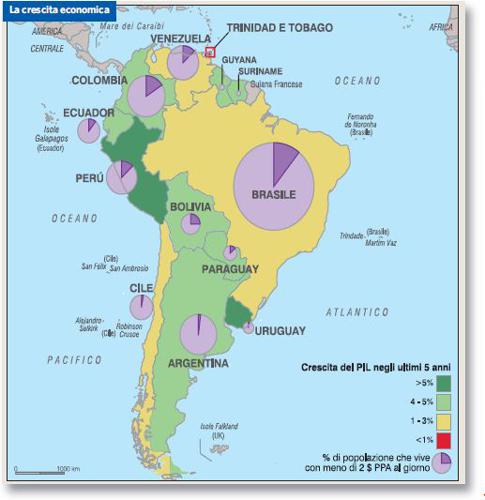

Dopo un decennio di continua espansione, interrotto solo nel 2009, le previsioni più recenti per il biennio corrente indicano un leggero rallentamento della crescita economica per l’America Latina e i Caraibi. La Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL) stima che la regione crescerà del 2,6% nel 2013 e del 3,2% nel 2014. La regione si trova ad affrontare una situazione globale complessa, caratterizzata da bassa crescita nei paesi industrializzati e da un rallentamento della Cina e dell’India. L’impatto del calo delle esportazioni è diverso a seconda dei paesi, in base a quanto siano diversificati in termini di prodotti e destinazioni delle esportazioni. La maggior parte delle nazioni esportatrici di materie prime, principalmente quelle sudamericane, ha comunque subito un peggioramento delle ragioni di scambio a seguito del calo dei prezzi.

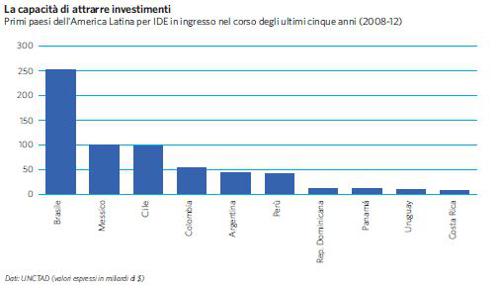

La regione continua a ricevere ingenti investimenti diretti esteri, che sono molto importanti per aumentare la dotazione di capitale fisico e migliorare la capacità tecnologica. Tuttavia, negli ultimi anni stanno aumentando i flussi in uscita degli utili delle aziende straniere, che vengono inviati nei paesi d’origine, spesso economie avanzate in crisi. Il rimpatrio degli utili, assieme al disavanzo nello scambio di servizi, hanno fatto aumentare il disavanzo del conto corrente della bilancia dei pagamenti. Questo squilibrio è stato finanziato finora con nuovi afflussi di investimenti diretti dall’estero e con investimenti speculativi alla ricerca di rendimenti più elevati rispetto a quelli nei paesi avanzati. Anche se con una politica monetaria più restrittiva negli Stati Uniti nel 2014 si invertisse l’afflusso di capitali a breve termine, la maggior parte dei paesi sembra comunque preparata ad affrontare un’eventuale uscita di investimenti finanziari grazie alle ingenti riserve di valuta estera accumulate negli anni passati.

Il buon andamento dell’economia, assieme a una gestione prudente delle politiche macroeconomiche negli ultimi anni, danno inoltre ai paesi ampi margini per realizzare politiche economiche espansive in caso di necessità. Da una parte, il tasso d’inflazione rimane per la maggior parte degli stati inferiore al 5% – solo il Venezuela e l’Argentina hanno un’inflazione elevata – e quindi la politica monetaria può sostenere la domanda interna con riduzioni dei tassi d’interesse. Dall’altra, anche la politica fiscale ha spazio per diventare più espansiva poiché nella maggior parte dei paesi sono bassi sia il disavanzo di bilancio sia il debito pubblico, i quali, per la regione nel suo insieme, sono rispettivamente l’1,6% e il 50% del PIL.

Dieci anni di continua crescita economica hanno contribuito al miglioramento delle condizioni sociali dei latinoamericani. La povertà si è ridotta di 15,7 punti percentuali dal 2002, praticamente in tutti i paesi e in tutti gli anni, anche se dal 2007 il ritmo del miglioramento è rallentato. Nel 2012, il 28,2% della popolazione dell’America Latina e dei Caraibi viveva in povertà, con l’11,3% in condizioni di estrema povertà o di indigenza. In numeri assoluti, significa che nel 2012 ancora 164 milioni di persone erano povere, di cui 66 milioni estremamente povere. L’elevata disuguaglianza della distribuzione del reddito rimane uno dei tratti distintivi del subcontinente, anche se la situazione è lentamente migliorata negli ultimi dieci anni. I dati più recenti indicano che il quintile di reddito più povero (cioè il 20% delle famiglie più disagiate) in media ha ricevuto il 5% del reddito totale, con la cifra che varia tra il 4% (Repubblica Dominicana, Honduras e Paraguay) e il 10% (Uruguay). Mentre il 20% più ricco della popolazione ha guadagnato il 47% del reddito complessivo, percentuale che va dal 35% (Uruguay) al 55% (Brasile).

Le possibilità di crescita nei prossimi anni dipendono dalla capacità dei paesi di superare due limiti importanti: la bassa produttività dei fattori produttivi e la limitata diversificazione della produzione.

Per aumentare la produttività totale dei fattori produttivi sono necessari investimenti in infrastrutture fisiche – strade, porti e aeroporti – e telematiche, che migliorino la logistica e la comunicazione all’interno dei paesi e con il resto del mondo. La regione ha anche bisogno di aumentare il livello di istruzione e formazione professionale, ridurre il peso della burocrazia e combattere in modo deciso la corruzione. L’altra sfida è riuscire a diversificare la produzione verso prodotti con più alto valore aggiunto. Da questo punto di vista, il decennio passato ha fatto registrare alcuni passi indietro, perché la forte domanda estera di materie prime ha spinto molti paesi ad aumentare la produzione e le esportazioni di questi beni a scapito dei manufatti. Per riprendere il cammino verso una maggiore diversificazione, alcuni stati latinoamericani hanno adottato politiche di stimolo e protezione dell’industria nazionale e quasi tutti hanno puntato su una maggiore integrazione regionale. Si stanno comunque delineando due approcci diversi all’integrazione economica regionale: da una parte il MERCOSUR, che vede in questo processo la possibilità di sviluppare vantaggi competitivi dinamici e aumentare la diversificazione delle esportazioni non tradizionali. Dall’altra, l’Alleanza del Pacifico, che mira a rafforzare i legami produttivi e commerciali con la catena del valore nordamericana e asiatica.

Sebbene nel breve termine la regione abbia solide basi macroeconomiche per contrastare eventuali rischi esterni, le prospettive di medio termine sono più incerte rispetto al decennio precedente: per mantenere una crescita elevata e di qualità l’America Latina ha bisogno di maggiori investimenti in capitale fisico e umano e di importanti riforme strutturali.

di Antonella Mori