L'Asia orientale tra vecchie tensioni e nuovi equilibri

La Cina e i suoi interessi nella regione

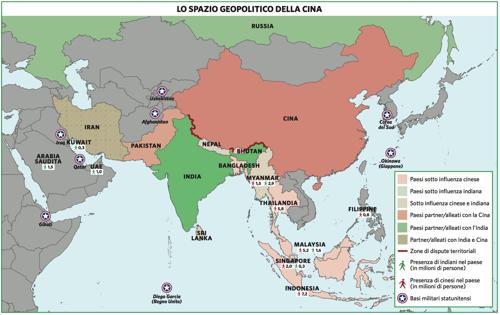

La prepotente crescita economica degli ultimi tre decenni ha rappresentato la forza motrice dell’ascesa della Repubblica popolare cinese al ruolo di grande potenza, conducendola – nel 2010 – a sostituirsi al Giappone in qualità di seconda potenza economica mondiale. L’exploit economico si è accompagnato a un cambiamento tangibile nella sfera della politica estera, che ha condotto Pechino ad assumere una posizione di maggiore assertività negli affari internazionali. A partire dalla metà del 2009, infatti, la Cina ha pubblicamente iniziato a fare riferimento – nelle dichiarazioni ufficiali e nei documenti diplomatici – al concetto non negoziabile di core interests, con riguardo ad alcune specifiche questioni che riguardano la comunità internazionale, e gli Stati Uniti in particolare. Originariamente il termine era stato coniato con riferimento alla preoccupazione di Pechino circa la questione taiwanese, ma successivamente è stata utilizzata anche in relazione ad altre due questioni legate alla sovranità nazionale e integrità territoriale: Tibet e Xinjiang. Tre altri ambiti di interesse nazionale sono stati successivamente inclusi: il sistema politico cinese, la sicurezza nazionale e lo sviluppo socio-economico. L’aumentato utilizzo di questa terminologia segnala non solo il tentativo della leadership cinese di assicurarsi un più ampio rispetto e deferenza da parte del mondo esterno, ma anche una sorta di avvertimento relativo all’intransigenza su tali ambiti.

L’elusione di qualunque possibilità di conflitto con gli Stati Uniti rimane una delle massime priorità della politica estera di Pechino, come parte della sua strategia di creare un ambiente internazionale pacificato che favorisca le performance economiche cinesi. Nondimeno, la Cina ha dimostrato chiaramente di essere pronta a opporsi a questioni che potrebbero contribuire a minare la legittimazione del Partito comunista. Questo cambiamento di atteggiamento risulta visibile non solo su temi ‘globali’ come la vendita di armi da parte degli Stati Uniti a Taiwan o il sostegno occidentale nei confronti del Dalai Lama, ma anche su questioni più ‘locali’, come la dibattuta sovranità sugli insediamenti marittimi.

La rinnovata assertività di Pechino è frequentemente associata alla frustrazione provocata dai tentativi di altre nazioni di frenarne l’ascesa. Questa percezione offre una sponda all’insorgenza di sentimenti nazionalistici, sfruttati dal governo cinese al fine di compensare il progressivo declino del fascino dell’ideologia comunista. Periodicamente, le proteste della popolazione, che addita i sospetti nei confronti della Cina da parte delle potenze occidentali e invoca la ‘riconquista’ di tutti i territori ‘perduti’, esortano il governo ad adottare una postura internazionale più ferma e misure più rigide nel caso dei territori contesi.

Dal proprio punto di vista, Pechino non ritiene di aver modificato gli obiettivi di politica estera: non procede a un ‘allargamento’ nelle rivendicazioni territoriali e non adotta una postura più assertiva nei riguardi delle dispute esistenti. Anzi, la leadership cinese sostiene che altri paesi, in misura minore o maggiore incitati dagli Stati Uniti, abbiano cominciato a sfidare Pechino in relazione ad alcuni suoi storici possedimenti. La Cina ha risposto fermamente di non avere mai compiuto alcuna azione volta a violare, per esempio, la legittima libertà di navigazione; al contrario, ha ripetutamente sostenuto come le sue politiche siano votate a dare una soluzione alle dispute territoriali mediante un dialogo pacifico, che deve avere una natura bilaterale, senza che quindi gli americani interferiscano.

A partire dal 2011, inoltre, la leadership cinese ha ripetutamente sottolineato, nel corso dei suoi meeting con gli statunitensi, la necessità di un nuovo tipo di relazione tra grandi potenze. Questo concetto, vagamente definito e frequentemente utilizzato da Xi Jinping, si riferirebbe a una nuova forma di partnership tra Washington e Pechino basata sull’eguaglianza, il mutuo rispetto, il reciproco vantaggio e la cooperazione. Esso riflette anche le aspirazioni cinesi affinché la Repubblica popolare sia guardata come una grande potenza, enfatizzando l’importanza relativa all’ascesa pacifica del paese.

Gli sviluppi del pivot americano in Asia

«Gli Stati Uniti sono una potenza del Pacifico, e sono qui per rimanere». Con queste parole, pronunciate in un discorso tenuto al parlamento australiano nel 2011, il presidente americano Barack Obama mise in luce il fatto che la presenza americana in Asia era una priorità della sua amministrazione, lanciando, allo stesso tempo, un messaggio molto chiaro alla Cina. Se, immediatamente dopo l’11 settembre, sembrò che l’interesse primario degli Stati Uniti fosse il Medio Oriente – consentendo così ai cinesi di assurgere ad un ruolo di predominio regionale – il rebalancing del 2011 – spesso caratterizzato come pivot to Asia – pose l’Asia nuovamente al centro degli interessi di Washington. È necessario, comunque, porre in evidenza come la presenza militare americana nell’area non abbia mai subito alcuna reale flessione. Il sistema di alleanze statunitense (il cosidetto hub and spokes) viene infatti considerato come una specificità intrinsecamente regionale, e la presenza americana è rimasta per molti paesi una garanzia di stabilità. Per questo motivo, si può sostenere che il rebalancing non rappresenti nient’altro che un prolungamento di attività già intraprese nel corso delle due precedenti amministrazioni statunitensi. Sin dall’inizio di questo percorso di ‘ritorno’ verso est, gli Stati Uniti hanno costantemente negato che tale strategia avesse come bersaglio o volesse ‘contenere’ la Cina, enfatizzando, piuttosto, l’imperativo di sfruttare le opportunità per gli interessi americani, come anche di assicurare alleati e amici dell’impegno statunitense nei loro confronti. Nondimeno, l’ascesa cinese, e la diffidenza crescente nei confronti di essa da parte di paesi del nord-est e del sud-est dell’Asia, è una delle ragioni chiave dietro alla scelta americana di rinvigorire questa nuova strategia.

L’insoddisfazione cinese nei riguardi della presenza diplomatica e militare degli Stati Uniti nella regione è diventata palese, come confermato da una serie di incidenti navali che il Pentagono considera parte della strategia anti-access, area-denial (a2/ad) attuata da Pechino, in base alla quale – nell’eventualità di un conflitto – l’accesso alle forze americane nei mari dell’area sarebbe precluso. Se così effettivamente fosse, questa strategia non solo nuocerebbe alla presenza militare statunitense nel Pacifico occidentale (Corea del Sud, Giappone, Guam), ma impedirebbe la possibilità di intervento delle forze Usa nei pressi di ‘punti caldi’ come Taiwan o il Mar cinese meridionale. Questa allarmante eventualità – che renderebbe più difficile e costoso l’intervento americano a supporto dei suoi alleati nella regione – coniugata con la consapevolezza secondo la quale la Cina sembra poco incline ad accettare i principi di base delle leggi di base (sulla navigazione), spinse l’allora Segretario di stato, Hillary Clinton, a riaffermare con durezza, in occasione dell’Asean Regional Forum del 2010, l’interesse statunitense alla risoluzione pacifica delle dispute territoriali e l’accesso assicurato ai global commons per la crescita economica. In quella sede, dodici paesi si unirono al Segretario di stato statunitense nell’esprimere i propri timori circa la libertà di navigazione nel Mar cinese meridionale, malgrado gli sforzi della diplomazia cinese volti a scoraggiare questo tipo di proteste.

Nel corso del 2015, inoltre, la rivalità fra Cina e Usa nelle acque del Mar cinese meridionale ha conosciuto una crescente radicalizzazione: da un lato, infatti, sono emerse prove inconfutabili del progresso della strategia a2/ad operata da Pechino, anche attraverso la sostenuta costruzione di infrastrutture di difesa (piste di decollo, stazioni radar, banchine di rifornimento) sugli atolli controllati in quest’area delle forze armate dell’Esercito di Liberazione. Dall’altro, la determinazione americana nel non venir meno ai propri impegni con i partner ragionali ha prodotto un aumento della presenza militare di Washington in questo preciso scacchiere, sia mediante l’irrobustimento dei legami di cooperazione nel settore della difesa con paesi quali il Vietnam e le Filippine, che attraverso i crescenti pattugliamenti operati dalla marina statunitense nei mari contesi: tali sviluppi, chiaramente, aumentano le possibilità di incidenti fra opposti schieramenti, all’interno di un perimetro geografico che oggi rappresenta il fattore di instabilità preminente dell’intera Asia orientale.

I suddetti timori per la crescente assertività mostrata dalla Cina nel Mar cinese meridionale si saldano, inevitabilmente, con lo stato di apprensione provocato dalla rapida modernizzazione dell’industria della difesa cinese, in particolare della marina e dell’aviazione. Per tale ragione si presume che, entro il 2020, come già dichiarato da Leon Panetta, segretario americano per la difesa tra il 2012 e il 2013, il 60% della flotta statunitense stazionerà nel Pacifico, al fine di assicurare la pace e la sicurezza nell’area. Questo massiccio dispiegamento di forze è sostenuto dalla percezione che molti stati nell’area hanno dell’assertività cinese negli affari regionali. Paesi come il Vietnam o le Filippine, un tempo allineati a Pechino, hanno parzialmente modificato la loro posizione stringendo più intime relazioni con Washington e cercando, così, di bilanciare lo strapotere cinese in ambito regionale. Questo crescente desiderio per un coinvolgimento economico, diplomatico e militare degli Stati Uniti nella regione è spesso combinato con un sentimento di periodica incertezza circa la credibilità e la costanza dell’impegno di Washington. Gli stati all’interno della regione, infatti, spesso si sono preoccupati della possibilità che un potenziale coinvolgimento statunitense in una crisi in qualche altra area del mondo possa lasciare loro esposti alla pressione di Pechino. È necessario sottolineare, comunque, come gran parte degli stati del sud-est asiatico non vogliano allinearsi totalmente né con Washington né con Pechino, preferendo coltivare buone relazioni con entrambe, dato il loro timore delle conseguenze della rivalità sino-statunitense nel proprio ‘cortile’.

Il Giappone e la rinascita del nazionalismo

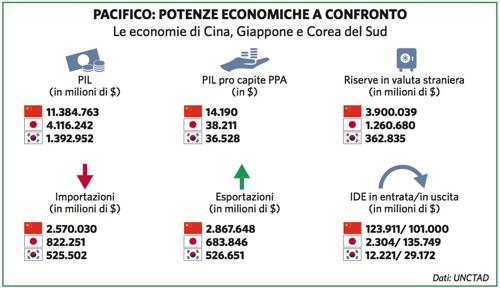

Gli interscambi commerciali fra le tre grandi potenze dell’Asia nord-orientale – Repubblica popolare cinese, Giappone e Corea del Sud – sono cresciuti considerevolmente, passando da 130 miliardi di dollari nel 1999 a 681,4 nel 2013, e confermando così una forte interconnessione economica. Ciononostante, qualche crepa si è aperta in questa partnership triangolare a causa dei crescenti sentimenti nazionalistici che, a volte, sono esplosi in aperto antagonismo e sfiducia tra le parti. Lo sviluppo del moderno nazionalismo in Asia orientale è strettamente connesso ai processi di modernizzazione che si sono sviluppati nella regione a partire dal Diciannovesimo secolo. Nel caso della Cina e della Corea tale sentimento è radicato nell’opposizione alla penetrazione occidentale, mentre per quanto riguarda il Giappone esso si riallaccia all’espansione imperialistica nell’area.

Da quando Shinzō Abe ha riconquistato la responsabilità di governare il Giappone, forti sentimenti nazionalistici sono riemersi nel continente asiatico. Una delle questioni più controverse riguarda, anche per il timore che ciò ha scatenato nei paesi vicini, l’intenzione del primo ministro nipponico di modificare la Costituzione del paese emendando l’articolo 9, e cioè la famosa e controversa peace clause che impone regole restrittive all’assetto di sicurezza della nazione. Attraverso questo articolo, infatti, il Giappone non solo limita le proprie Forze di autodifesa – diventate nei decenni una fra le forze armate più moderne del mondo – a scopi meramente difensivi, ma di fatto rinuncia anche al diritto del paese di partecipare a qualunque tipo di conflitto. Nella visione di Abe, invece, le Forze di autodifesa dovrebbero modificarsi in vere e proprie forze armate attraverso una revisione costituzionale, mentre al Giappone dovrebbe essere consentito di contribuire alla sicurezza internazionale, soccorrendo ad esempio un alleato sotto attacco, anche laddove il paese non dovesse essere direttamente colpito. Una riforma costituzionale di questo tipo, però, è percepita dai cinesi e dai sudcoreani come un palese ritorno al ‘militarismo’ nipponico, e, come risultato, le proposte di Abe hanno incrementato le tensioni nella regione, esattamente il contrario di quanto desiderato dagli Stati Uniti. L’approccio di Abe, infatti, non ha contribuito a migliorare le relazioni tra il suo paese, la Corea del Sud e la Cina. Fino agli inizi di novembre del 2015, la presidentessa sudcoreana Park Geun-hye, eletta all’inizio del 2013, si era costantemente rifiutata di avere un faccia a faccia con il primo ministro giapponese, chiedendogli di assumersi responsabilità più precise per i fatti risalenti all’occupazione nipponica della Corea del Sud. Seoul aveva trovato oltraggioso l’annuncio di Abe riguardante la possibile revisione della dichiarazione Kono del 1993, in cui si riconosceva il ruolo delle forze armate giapponesi nell’aver spinto donne coreane e di altre nazionalità alla prostituzione nelle cosiddette ‘stazioni di conforto’. In maniera del tutto simile, i cinesi avevano deciso di differire ogni possibilità di incontro tra le rispettive leadership fino a quando ambo le parti non fossero giunte a una qualche formula risolutiva della questione relativa alle isole Senkaku/Diaoyu.

Un meeting tra il presidente cinese Xi Jinping e Abe si è poi tenuto nel novembre 2014, durante il quale i due si strinsero la mano senza neanche degnarsi di uno sguardo. Nell’aprile 2015, a latere del Summit afro-asiatico in Indonesia si è tenuto un nuovo incontro, più soddisfacente, è stato voluto ardentemente dal primo ministro nipponico per rassicurare gli americani. La distanza tra cinesi e giapponesi rimane, comunque, considerevolmente ampia su varie tematiche. Un’architettura complessivamente più collaborativa appare, dunque, necessaria per lo sviluppo della regione dell’Asia del nord-est.

Acque agitate, cieli trafficati

Le dispute territoriali rappresentano l’origine di gran parte dell’instabilità strategica della regione del Pacifico. Molte di esse hanno radici molto antiche e sono state spesso esacerbate dall’immagine negativa che molti stati hanno dei loro rivali territoriali, come risultato di reciproche accuse relative a irrisolte controversie storiche. In aggiunta, la salienza politica del nazionalismo ha molto spesso contribuito alla cristallizzazione e all’aggravamento di tali dispute, ed all’apparente impossibilità di identificare una soluzione negoziata. Il diritto ad avanzare rivendicazioni sullo spazio marittimo trae origine dalla sua importanza materiale, ad inclusione delle risorse ittiche e naturali, come il petrolio, il gas e i minerali.

In anni recenti gli incidenti navali e le tensioni diplomatiche sono divenuti più frequenti e intensi, costituendo una forte minaccia sia nei confronti della stabilità regionale che per un fluido dispiegamento del rebalancing statunitense. Washington, infatti, pur non avendo mai apertamente preso posizione su alcuna specifica disputa territoriale, ha costantemente riaffermato i propri legami di sicurezza – sanzionati da trattati – nei riguardi, fra gli altri, di Giappone e Filippine, ambedue partecipanti ‘attivi’ in alcune di queste contese, così come il pericolo incombente per gli interessi economici e strategici che sono pesantemente messi a repentaglio dalle tensioni crescenti.

Le due principali fonti di divisione e animosità sono rappresentate dal Mar cinese meridionale e dal Mar cinese orientale. Il primo, un cruciale crocevia tra l’Oceano Indiano e il Pacifico, è estremamente problematico a causa della presenza di sei attori – Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Vietnam – ognuno dei quali avanza delle rivendicazioni su centinaia di piccole isole e scogli totalmente inospitali, ma circondati da acque potenzialmente molto ricche, di risorse energetiche. Pechino ha ripetutamente asserito una «sovranità indiscutibile» sull’intero Mar cinese meridionale in base alla cosiddetta ‘linea a nove tratti’ (nine-dash line), che ne ridisegna i confini comprendendo la quasi totalità del mare, ad inclusione delle zone rivendicate dagli altri attori. Tale linea trarrebbe la sua autorità dalla storica presenza cinese, ma non trova alcuna legittimazione nei dettami del diritto internazionale. Cercando di imporre il suo peso sugli altri stati coinvolti nella disputa, la Cina ha sempre scarsamente tollerato le ferme richieste statunitensi relative alla libertà di navigazione e al rispetto delle leggi internazionali. Secondo Pechino, anzi, il rinnovato impegno americano in Asia finirà per destabilizzare ulteriormente gli equilibri regionali, dato che Washington incoraggerebbe attivamente gli altri paesi a portare una sfida alla Cina, sensazionalizzando e internazionalizzando questioni altamente divisive proprio come quella del Mar cinese meridionale.

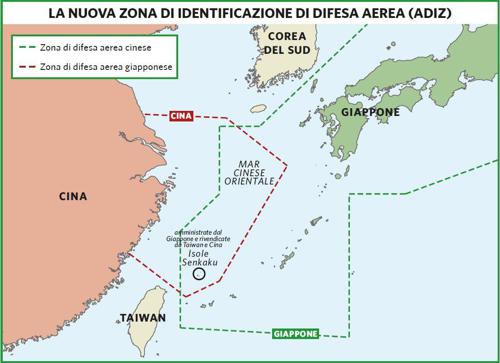

Il Mar cinese orientale è, invece, l’arena del confronto triangolare tra Cina, Giappone e Taiwan sulle isole Senkaku/Diaoyu. Se anche in questo caso la disputa tra i suddetti attori affonda le sue radici nella storia antica, bisogna tenere conto del valore di queste acque in termini di risorse naturali e di proiezione di potenza militare. Visto che il Giappone e la Cina sono i due principali consumatori di energia in Asia, ambedue guardano a questo mare come strategicamente rilevante, e periodicamente la tensione tra essi si alza, complici anche le ventate nazionalistiche che alimentano il confronto. Dall’altro lato, gli americani non guardano a tale scacchiere in maniera così significativa come al Mar cinese meridionale, anche se per Washington le isole Senkaku/Diaoyu sono da considerarsi indisputabilmente sotto il controllo amministrativo di Tokyo. Nondimeno, data la tradizionale alleanza nippo-statunitense, un eventuale conflitto tra Cina e Giappone sulla sovranità di queste isole potrebbe realisticamente spingere gli americani a intervenire.

L’approccio cinese ai due mari è simile: esso contempla una strategia di graduale espansione attraverso l’uso limitato della forza e l’invio di navi e velivoli nei pressi delle zone maggiormente contese. Attraverso una progressione fatta di passi incrementali, Pechino cerca di modificare gradualmente lo status quo a suo favore. I periodici sconfinamenti cinesi sono probabilmente da vedere come una manovra atta a convincere gli altri attori a non oltraggiare gli interessi di Pechino, così come a spingere sempre più avanti le rivendicazioni territoriali e marittime.

Un’ulteriore zona di disputa è relativa alle Liancourt (Dokdo in coreano e Takeshima in giapponese), rivendicate sia da Seoul che da Tokyo, ma amministrate dalla Corea del Sud. Le tensioni su queste isolette nel Mare del Giappone (o Mare dell’Est) furono riaccese pesantemente dalla visita del presidente sudcoreano Lee Myung-bak, nel 2012, compiuta al fine di riaffermare la loro appartenenza alla Corea. A questa visita il Giappone rispose minacciando di portare la questione davanti alla Corte internazionale di giustizia, mentre la Corea si oppose a tale possibilità sostenendo che non esistesse alcuna disputa territoriale in atto. Ancora una volta, tale controversia è significativamente influenzata dalla politica interna di entrambi i paesi e dall’orgoglio nazionalista delle popolazioni. In Corea, in particolar modo, le Dokdo sono considerate come un simbolo di indipendenza, dato che la sovranità su queste isole fu affermata all’inizio degli anni Cinquanta, rappresentando uno dei primi atti unilaterali dopo la fine della lunghissima colonizzazione giapponese della penisola coreana. I giapponesi, dall’altro lato, non hanno tradizionalmente fatto troppa attenzione alle isole, ma le folate nazionalistiche hanno riacceso l’antagonismo.

Se la situazione nei mari è complessa, quella nei cieli ha cominciato a infittirsi a partire dal novembre del 2013, quando i cinesi, in maniera unilaterale, hanno deciso di dare vita a una Zona di identificazione per la difesa aerea al di sopra del Mar cinese orientale, richiedendo a tutti i velivoli – militari e civili – in ingresso in quella zona di mettersi in contatto con le autorità cinesi. Ciò contribuirebbe all’implicito riconoscimento – almeno dal punto di vista di Pechino – della validità delle rivendicazioni territoriali cinesi. L’applicazione della Zona di identificazione ha immediatamente scatenato vibranti proteste da parte di Tokyo e di Seoul, visto che essa si sovrappone a quella nipponica (nei cieli al di sopra delle isole Senkaku/Diaoyu) e a quella coreana (al di sopra dell’isola di Ieodo/Suyan). Il fine ultimo di Pechino stava, probabilmente, nell’esercitare una forte pressione su Tokyo, costringendolo ad ammettere l’esistenza di una disputa territoriale con la Cina. Se i giapponesi non hanno rispettato la Zona di identificazione cinese, molti altri – compresi gli americani – hanno preferito (almeno nel caso di aerei civili) stabilire contatti con le autorità cinesi.

Nel futuro la questione relativa alla Zona di identificazione potrebbe diventare di importanza centrale per la stabilità regionale: se Pechino dovesse realmente riuscire a farne rispettare l’applicazione, potrebbe cominciare forse a ritenere plausibile un’ipotesi del genere nel Mar cinese meridionale, dando vita ad una potenziale escalation, con Vietnam e Filippine sicuramente coinvolte.

Conclusioni

L’Asia sta diventando il centro di gravità del Ventunesimo secolo, e se il trend attuale non dovesse subire degli scossoni, i prossimi anni dovrebbero confermare questo stato di cose. La rapida ascesa economica e militare della Cina assume, quindi, un’importanza di lungo periodo per il continente asiatico, e per il mondo in generale. Per questo motivo, comprendere le sfide poste dall’ascesa cinese è essenziale per capire e gestire un futuro sempre più incerto. Come deciderà la Cina di usare il suo peso nella regione nella quale è inserita? E a livello globale? La Cina terrà fede al solo «sviluppo pacifico» – come più volte dichiarato – o sarà tentata di porre fine alla supremazia strategica americana nel Pacifico occidentale e perseguire un secolo cinese? E queste due potenze intensificheranno la competizione strategica all’interno di un ordine internazionale multipolare complesso e, per certi versi, imprevedibile o la competizione sarà ridotta a favore di una maggiore cooperazione internazionale?

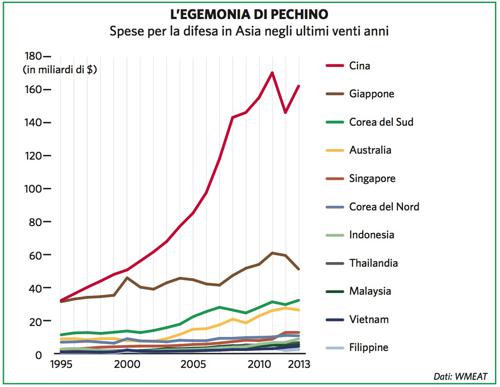

Malgrado l’enfasi sull’importanza di un ordine mondiale armonioso basato sullo sviluppo pacifico, le spese militari cinesi sono aumentate di circa il 170% dal 2004. L’assertività cinese nelle dispute regionali è chiara e fa risuonare campanelli d’allarme nelle capitali asiatiche: la percezione in base alla quale il perseguimento degli interessi vitali – i core interests – possa causare un’escalation in uno dei punti caldi nella regione è tangibile. Nel Mar cinese meridionale Pechino non tiene conto né del diritto marittimo internazionale né degli interessi degli stati vicini. Avocare a sé la sovranità di quasi tutto il mare, comprese le Zone economiche esclusive ricche di risorse al suo interno, può provocare un conflitto militare, in particolar modo con attori come le Filippine o il Vietnam. Nel Mar cinese orientale, la Cina e il Giappone sembrano, invece, entrate in uno stallo sulla disputa relativa alle isole Senkaku/Diaoyu, guidate da spinte nazionalistiche e dagli appetiti per le locali risorse naturali. Attorno a questi mari, le altre nazioni stanno rafforzando le proprie difese e, al contempo, investono in nuovi equipaggiamenti militari per limitare l’espansionismo di Pechino, mentre cercano una sponda con Washington.

L’ascesa cinese non ha luogo in un vacuum strategico, e le altre nazioni del Pacifico risponderanno alle decisioni strategiche di Pechino con una serie di scelte politiche, economiche e militari. Dall’altro lato, il rebalancing statunitense viene osservato con timore dagli analisti strategici cinesi. Esso, tuttativa non si traduce immediatamente in un ‘contenimento’ della Cina, anche a causa dell’integrazione del gigante asiatico nel sistema economico globale e dell’interdipendenza con l’economia statunitense. Washington preferirebbe un ‘ingaggio’ diplomatico a una prova di forza. Mentre questa situazione si dipana, gli alleati degli Stati Uniti nella regione – Giappone, Corea del Sud, Australia, Singapore e Filippine – moduleranno le loro difese e la postura in politica estera per parare l’impatto dell’ascesa cinese, almeno fino alla comparsa di un nuovo e più sostenibile equilibrio.

La politica di difesa e sicurezza del Giappone di Shinzō Abe

di Axel Berkofsky

Il primo ministro giapponese Shinzō Abe continua ad investire risorse politiche e finanziarie nello sforzo di trasformare le politiche di sicurezza e di difesa del paese. Abe vuole rendere il Giappone in grado di fornire quelli che egli chiama «contributi proattivi» al mantenimento della pace internazionale autorizzando le Forze di autodifesa (Fad; la Costituzione vieta al paese di dotarsi di vere forze armate) ad esercitare il diritto all’autodifesa collettiva non solo nel caso in cui il Giappone subisca un attacco armato così come previsto dalla Costituzione, ma anche quando un attacco armato diretto contro uno stato straniero possa minacciare la sopravvivenza del Giappone. In questa categoria rientrerebbe quindi anche l’eventuale intervento nell’ambito di un’operazione congiunta con gli Stati Uniti in patria o all’estero. Nonostante il forte dissenso dell’opposizione e della società civile, nel settembre 2015 la Dieta (il parlamento giapponese) ha approvato i due progetti di legge di iniziativa del governo Abe noti come ‘leggi sulla sicurezza’, che fungono da quadro giuridico entro cui le forze giapponesi potranno esercitare il diritto all’autodifesa collettiva in patria o nelle aree limitrofe, per esempio secondo le intenzioni del primo ministro, cooperando con gli Stati Uniti nel difendere l’integrità territoriale giapponese dai tentativi cinesi di ribaltare militarmente lo status quo nel Mar cinese meridionale.

Per decenni il Giappone ha riconosciuto il diritto all’autodifesa collettiva così come formulato nel capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite non permettendo, però, alle sue Forze di autodifesa di esercitare tale diritto come previsto dall’articolo 9 della Costituzione. Mentre l’articolo è stato appositamente ‘reinterpretato’ dal governo Abe onde venire completamente svuotato del proprio significato, almeno per il momento non ci sarà alcun emendamento ufficiale della Carta. Quindi il sogno dei nazionalisti e revisionisti di un Giappone che riacquista piena dignità ed indipendenza potrebbe realizzarsi soltanto se la revisione costituzionale fosse approvata dalla maggioranza di due terzi in entrambe le aule parlamentari e dal successivo referendum popolare, cosa che difficilmente potrebbe avvenire nel prossimo futuro. La stragrande maggioranza della società giapponese, infatti, non è convinta della necessità di rinunciare al testo costituzionale pacifista, imposto allo sconfitto giapponese dal generale statunitense McArthur nel 1946, che in fin dei conti ha servito gli interessi del paese. In effetti, proprio l’articolo 9 ha impedito che il paese fosse trascinato in ostilità e operazioni militari in contrasto con i suoi interessi regionali e globali, ma la percepita minaccia militare costituita dalla Cina ha accelerato i piani di Abe per un maggiore ruolo nella sicurezza regionale e internazionale.

Il Giappone di Abe continuerà quindi a reagire alla modernizzazione militare della Cina, e a quella navale in particolare, preparandosi ad affrontare un eventuale scontro militare con Pechino. Tuttavia, almeno per il momento a ciò non hanno fatto seguito né lo stazionamento né l’acquisizione di capacità militari offensive. Le politiche di difesa e di sicurezza giapponesi continueranno quindi ad essere orientate verso la difesa, ciò significa che il Giappone rimane una delle poche nazioni dove le sue forze armate non sono autorizzate ad intervenire militarmente all’estero se non in conflitti che mettano a repentaglio la sicurezza stessa del paese.

Con grande dispiacere dei falchi e dei nazionalisti, la reinterpretazione costituzionale non porterà ad un cambiamento epocale nella politica estera e di sicurezza giapponese questo perché, sebbene autorizzi ufficialmente le forze giapponesi ad esercitare il diritto di autodifesa collettiva per difendere il territorio giapponese, è qualcosa che il Giappone avrebbe fatto comunque in via ufficiosa soprattutto nell’ottica della solida alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti. In questo senso, non si è mai dubitato che il Giappone avrebbe esercitato il diritto di autodifesa collettiva, per esempio difendendo soldati statunitensi nel caso di un’operazione militare congiunta. In sintesi, la nuova interpretazione del dettato costituzionale ad opera del governo Abe fa del Giappone un paese ‘più normale’ in termini di politiche di difesa e sicurezza senza che ciò comporti necessariamente una sua militarizzazione – nonostante ciò che pensano i policy maker cinesi.

Il primo ministro Abe è un nazionalista, a tratti revisionista, che cerca di reinterpretare e di nascondere l’imperialismo giapponese della Seconda guerra mondiale. Tuttavia, la retorica nazionalista e i tentativi di imporre la sua visione della storia giapponese all’opinione pubblica, ad esempio esercitando pressione su giornali e tv critici delle sue politiche, non hanno sempre avuto successo. Molte delle sue posizioni più controverse, come l’insistenza a riavviare alcuni reattori nucleari dopo il disastro di Fukushima del marzo 2011, hanno scatenato diffuse proteste e resistenza popolare. Paradossalmente proprio le iniziative politiche di Abe hanno contribuito a rivitalizzare la democrazia giapponese, probabilmente l’ultima cosa che Abe si sarebbe aspettato quando, ritornato a rivestire la carica di primo ministro nel 2012, ha iniziato a reinterpretare il militarismo giapponese del secondo conflitto mondiale e tentato di limitare la libertà di parola e di espressione nella vibrante e pacifica democrazia giapponese.

La transizione in Myanmar e i rapporti con la Cina

di Andrea Passeri

Nel corso degli ultimi cinque anni, la Repubblica dell’Unione del Myanmar – più nota in Occidente come Birmania – ha compiuto sostanziali progressi nel delicato processo di transizione da un regime autoritario, dominato fin dal lontano 1962 dal succedersi di giunte militari, ad un ordinamento più aperto e pluralista, assimilabile ai tratti di una proto-democrazia. Tale percorso è stato scandito da tappe dall’alto valore simbolico e sostanziale, culminate nel novembre 2015 con le prime elezioni libere in oltre due decenni, contrassegnate dal trionfo della National League for Democracy (Nld) di Aung San Suu Kyi ai danni dello Union Solidarity and Development Party (Usdp). Il repentino succedersi di simili trasformazioni nell’arena domestica, peraltro, ha facilitato la contestuale svolta del paese in ambito diplomatico, in particolar modo all’interno del triangolo strategico intrattenuto con la Repubblica popolare cinese e gli Stati Uniti, permettendo al Myanmar di rompere il regime sanzionatorio imposto da Washington a partire dal 1988 e di uscire da uno stato di semi-isolamento internazionale.

L’incedere del cammino di riforma viene messo in moto con la controversa riforma costituzionale del 2008, ratificata da un referendum che subisce il boicottaggio del fronte progressista, completamente escluso durante la fase dei lavori preparatori. La nuova Costituzione sancisce il trasferimento dei poteri dalle forze armate ad un governo civile, nonostante sottragga il 25% dei seggi del nuovo sistema legislativo bicamerale alla contesa democratica per assegnarlo alle nomine dell’esercito. Le successive elezioni generali del novembre 2010 – caratterizzate ancora una volta dall’esclusione delle opposizioni – registrano il prevedibile trionfo dell’Usdp, che nomina l’ex generale e primo ministro Thein Sein alla carica di presidente. Da questo momento, il graduale allentamento della morsa autoritaria nella sfera domestica, il progressivo disgelo diplomatico con l’Occidente e il contestuale allontanamento dall’orbita cinese iniziano ad alimentarsi vicendevolmente: Aung San Suu Kyi, sul finire dello stesso anno, è la prima di una lunga serie di prigionieri politici che vengono rilasciati dal nuovo esecutivo, mentre gli Stati Uniti ristabiliscono dopo vent’anni una rappresentanza diplomatica in Myanmar. Nel settembre del 2011, lo stesso Thein Sein sospende ufficialmente il contestatissimo progetto idroelettrico della diga Myitsone, finanziata con capitali cinesi e al centro della mobilitazione di ampie fasce della società civile birmana per il suo potenziale impatto ambientale e sociale. La sottoscrizione, di pochi mesi prima, di un partenariato strategico fra Pechino e Naypyidaw non attenua tuttavia l’irritazione della Cina, che deve fronteggiare il netto deterioramento della propria immagine nel Paese e le diffuse denunce di condotte neo-colonialiste.

Uscendo dallo stato di clandestinità dei decenni precedenti, le forze progressiste raccolte attorno alle insegne della Nld instaurano una nascente dinamica bipartitica, favorite in tal senso anche dal meccanismo maggioritario con elezione indiretta del presidente. Sul fronte opposto, in seguito alla dissoluzione della giunta emerge come nuovo attore l’Usdp, partito della conservazione che raccoglie al proprio interno membri di spicco dell’establishment militare. In occasione delle elezioni suppletive dell’aprile del 2012 la Nld consegue un’amplissima vittoria, facendo il proprio ingresso nel parlamento nazionale grazie alla conquista di 43 seggi su un totale di 46. Sul versante diplomatico, nello stesso periodo il nuovo corso del Myanmar acquisisce grande rilevanza mediatica internazionale sulla scia delle storiche visite di stato di leader quali David Cameron, Shinzō Abe e, soprattutto, Barack Obama, primo presidente americano nella storia a metter piede sul suolo birmano. Vengono inoltre rimosse, sia da parte statunitense che dell’Unione Europea, le residue sanzioni di natura economica, premessa necessaria per la riapertura di canali d’aiuto umanitari e per lo sviluppo, mentre le compagnie private occidentali ed asiatiche fanno il loro ingresso nel mercato birmano, intaccando l’ormai consolidata egemonia cinese.

La cooperazione politica e strategica fra Washington e Naypyidaw si arricchisce di due tappe ulteriori nel corso del 2013: in febbraio le forze armate birmane vengono invitate a prendere parte alle esercitazioni Cobra Gold, le più importanti ed estese manovre militari organizzate annualmente dagli Stati Uniti e dai loro alleati nello scenario dell’Asia-Pacifico, mentre a maggio Thein Sein si reca alla Casa Bianca per siglare una partnership economica fra i due Paesi. Anche l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) contribuisce a sostenere la transizione del Myanmar, che nel 2014 ottiene la presidenza di turno. Per ciò che attiene, invece, alla relazione bilaterale con la Repubblica popolare cinese, i segnali di un reciproco raffreddamento – emersi nuovamente nel 2012 a seguito delle sollevazioni anti-cinesi presso la miniera birmana di Letpadaung – vengono parzialmente bilanciati, un anno dopo, dall’inaugurazione della pipeline che collega sia mediante oleodotto che gasdotto il porto di Kyaukpyu con la regione cinese dello Yunnan, infrastruttura cruciale per ridurre la dipendenza di Pechino dalle rotte di approvvigionamento marittime.

Prospettive e problematiche politiche nei paesi del Sud-Est asiatico

di Filippo Fasulo

Nonostante l’esito positivo delle elezioni birmane del novembre 2015, le prospettive per la democrazia nel Sud-Est asiatico sono tutt’altro che incoraggianti. Se l’evoluzione politica regionale al passaggio del cambio di millennio aveva fatto presagire un percorso di democratizzazione ormai avviato, oggi si assiste a uno stallo, se non addirittura ad una regressione autocratica. Secondo Freedom House, tra il 1990 e il 2009 si era passati dal poter considerare solo le Filippine parzialmente libere all’incoraggiante bilancio di ben cinque paesi parzialmente liberi (Thailandia, Filippine, Singapore, Malesia e Timor Est) e uno persino libero (Indonesia). Nel 2015, tuttavia, non si conta più alcun paese libero ma solo cinque parzialmente liberi (Filippine, Singapore, Timor Est, Malesia e Indonesia). L’analisi di questi dati rivela l’esistenza di una chiara frattura politica fra il Sud-Est asiatico marittimo (Filippine, Indonesia, Malesia, Timor Est) e quello continentale (Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia, Myanmar) cui si aggiungono i casi particolari di Singapore e Brunei. Tale distinzione va inserita nel contesto del rapporto culturale e politico che lega i paesi dell’Asia continentale alla Cina. Le speranze di democratizzazione della regione prendevano a modello Taiwan e la Corea del Sud, paesi che hanno attraversato una svolta democratica raggiungendo il benessere economico. Tuttavia, le cause del fallimento del consolidamento democratico, laddove si era verificata un’iniziale transizione, possono essere individuate, almeno in parte, nelle promesse mancate della democrazia, che non ha portato a un diffuso miglioramento delle condizioni economiche e non ha contribuito a eliminare corruzione e malgoverno. Inoltre, il processo democratico è stato inteso dalle forze di governo soltanto come processo di legittimazione elettorale, cui non ha fatto seguito l’accettazione né di un’opposizione né della possibilità dell’alternanza, tanto che, in alcuni casi, si è verificato il fenomeno degli autocrati eletti.

In questo senso un caso emblematico è quello della Malesia, dove nel 2013 il leader dell’opposizione Anwar Ibrahim ha sfiorato la vittoria elettorale con la possibilità, dunque, che si verificasse l’alternanza, spesso vista come indice del compimento del processo democratico. Tuttavia, dopo una sconfitta contestata, Ibrahim è stato condannato per sodomia, il primo ministro sta affrontando una crisi politica a causa di un grave scandalo di corruzione e il paese è attraversato da una crescente repressione politica. La confinante Thailandia, invece, è nuovamente oggetto di un colpo di stato, il dodicesimo andato a buon fine dal 1932, anno in cui cessò il regime di monarchia assoluta. Le sorti democratiche della Thailandia, dunque, sono strettamente legate al complesso rapporto che lega l’anziano re, le forze armate – che si presentano come guardiani della monarchia – e l’ex premier Thaksin Sinawatra, vincitore, assieme alla sorella Yingluck, di tutte le elezioni a partire dal 2001, il cui esito, però, è stato più volte sospeso dall’intervento militare a causa di accuse di corruzione. La promessa di democrazia è rimasta lettera morta anche nella Cambogia post-Khmer rossi e post-invasione vietnamita conclusasi nel 1991. Come nel caso della Malesia, nelle elezioni del 2013 si è arrivati vicini ad una vittoria dell’opposizione, guidata da Sam Rainsy, che ha successivamente denunciato brogli e ha boicottato le sessioni parlamentari fino a che non è stato trovato un accordo nel 2014. Tuttavia, nel 2015 è stato emesso un mandato d’arresto per Rainsy mentre si trovava all’estero e le prospettive per le elezioni del 2018 non consentono attualmente di prevedere una pacifica transizione di governo. I confinanti Laos e Vietnam, invece, restano ancorati al modello di stato-partito leninista e, nonostante le aperture economiche – appena avviate in Laos, decennali e molto più consistenti in Vietnam – non fanno prevedere alcuna svolta democratica nel medio periodo. Eventuali evoluzioni, inoltre, sembrano inserirsi nel modello di governance cinese, come ad esempio l’ingresso nel partito comunista vietnamita degli imprenditori, una mossa che ricorda quanto avvenuto in Cina nei primi anni del nuovo millennio sotto la guida di Jiang Zemin. Infine, le Filippine e l’Indonesia, sebbene siano riuscite a garantire la stabilità delle istituzioni democratiche e abbiano già avuto positive esperienze di alternanza, tuttavia mostrano gravi lacune sul piano della governance. Le Filippine, infatti, sono uno dei paesi con il più alto tasso di diseguaglianza, mentre l’Indonesia è considerato uno dei paesi più corrotti della regione. Entrambi, inoltre, pur con i positivi risultati a livello nazionale, scontano un ampio deficit democratico nelle aree locali.

Al di là delle specificità della politica locale, si può individuare un ruolo importante per il processo di democratizzazione nelle relazioni che i paesi del Sud-Est asiatico intratterranno con le grandi potenze regionali, ovvero Cina e Stati Uniti. Se anche gli americani dovessero legittimare governanti non eletti con una politica di non interferenza, allora le possibilità di svolta democratica si ridurrebbero notevolmente. Tuttavia, la recente evoluzione birmana si candida ad essere un possibile modello di transizione per i vicini regionali e dalla capacità di Aung San Suu Kyi di coniugare democrazia e crescita economica potrebbero dipendere le sorti della democratizzazione regionale.

‘One belt, one road’: la nuova ‘via’ della politica estera cinese

L’espressione ‘una cintura, una strada’ è diventata fonte di discussione sulle prospettive di politica estera cinese, in particolare a causa dell’enfasi su essa posta dall’attuale presidente Xi Jinping. L’idea sarebbe, da un lato, quella di procedere alla realizzazione di una ‘cintura economica’ che si estenda dalla Cina occidentale e interna attraverso l’Asia centrale, fino a raggiungere l’Europa, sulla falsariga di quella Via della seta – linea di comunicazione eurasiatica – che ebbe il suo massimo sviluppo durante la dinastia cinese Tang (618-906). Quest’idea dovrebbe procedere in parallelo con l’attuazione di un’analoga tratta marittima, ispirata alle tradizionali rotte di navigazione che si estendevano dalla Cina costiera attraverso il Mar cinese meridionale e oltre. Ciò condurrà a un volume di scambi commerciali più intensi con paesi e continenti con cui i rapporti sono allo stato attuale non ancora particolarmente sviluppati. Il documento di sviluppo dell’iniziativa, apparso nel marzo del 2015, si riferisce alla necessità di legarsi ad una serie di collegamenti già esistenti che si irradiano da diverse zone della Cina. Un esempio potrebbe essere quello del collegamento infrastrutturale, iniziato negli anni Novanta, che si snoda dai confini dello Yunnan verso il sudest asiatico e ancora oltre verso l’India e il Bangladesh, e che potenzialmente potrebbe aumentare il volume degli scambi commerciali tra Pechino e i paesi Asean. Un altro caso dovrebbe essere quello di dotare maggiormente, dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, lo Xinjiang, avvicinandolo all’Asia centrale e cercando così di contenere i pericolosi estremismi che proliferano in quella regione. Un terzo importante snodo, è quello che collegherà la municipalità di Chongqing, attraverso lo Xinjiang e l’Asia centrale, all’Europa.

Il progetto, tuttavia, non è scevro da difficoltà. La prima risiede nel fatto che la Russia guarda a queste zone come al suo ‘cortile di casa’, ed in questo senso ha promosso i suoi piani di sviluppo di un’Unione economica eurasiatica. È inutile dire che, nonostante la consolidata collaborazione tra i due paesi all’interno della Shanghai Cooperation Organization, qualunque resistenza russa creerebbe non pochi ostacoli ai piani di Pechino. La seconda complicazione attiene ai rischi politici e commerciali che la realizzazione di infrastrutture nel territorio eurasiatico comporterebbe. L’esperienza di Pechino a tal riguardo è limitata, così come la propensione al rischio, se paragonata ad altri affermati attori globali.

Queste due questioni, in particolare, costituiscono delle grandi incognite alla realizzazione del progetto cinese. La sua rilevanza è tale che sarà, probabilmente, la risposta delle altre nazioni a rivelarci se nel prossimo decennio quest’opera avrà realmente la possibilità di concretizzarsi.

La partnership strategica Asean-Stati Uniti

In occasione del terzo summit Asean-Stati Uniti, tenutosi il 21 novembre a Kuala Lumpur, il rapporto tra le parti è assurta a partnership strategica. Tale decisione è di particolare rilevanza per numerose ragioni. Essa giunge proprio mentre le tensioni relative al comportamento assertivo della Cina nel Mar cinese meridionale si fanno sempre più pronunciate. Il Vietnam e le Filippine, membri dell’Asean, sono da tempo impegnati a respingere le rivendicazioni di Pechino sul Mar cinese meridionale, mentre Indonesia e Malesia sono sempre più preoccupate dall’atteggiamento di Pechino. D’altronde, la bramosia cinese per l’arcipelago ha provocato un notevole stress sull’Asean: essa, infatti, concepita al fine di gestire questioni politiche ed economiche piuttosto che di sicurezza, corre il rischio concreto di vedersi ‘divisa e conquistata’ dalla Cina. L’impatto di quest’ultima, in termini economici e politici sembra infatti irresistibile per i ‘piccoli’ stati del Sud-Est asiatico. La partnership con gli Stati Uniti potrebbe essere un chiaro segnale mandato a Pechino: i membri Asean volgono la propria attenzione agli Stati Uniti quando si tratta di dirimere questioni legate al rispetto delle regole internazionali nel Mar cinese meridionale e alle modalità di risoluzione di eventuali dispute marittime. Ciò, naturalmente, contrasta con l’atteggiamento di Pechino, in base al quale la creazione di tensione all’interno della zona dipende dalla postura di «nazioni che si trovano al di fuori della regione», riferendosi in particolare agli Stati Uniti. La dichiarazione comune Asean-Stati Uniti mostra quanto la Cina abbia allarmato i paesi del Sud-Est asiatico con il suo atteggiamento provocatorio e il suo irrefrenabile desiderio di egemonia regionale. Nel fare ciò, Pechino ha violato i principi cardine della cosiddetta ‘Asean way’, e cioè il reciproco rispetto per la sovranità nazionale e la non interferenza negli affari interni ad un altro Stato. La partnership con gli americani, quindi, potrebbe rappresentare un cambiamento di approccio da parte dell’Asean, e cioè il riconoscimento del fatto che rapporti più stretti con gli americani sono imprescindibili al fine di proteggere l’Asean way. C’è da sottolineare, tuttavia, che la posizione dell’Asean non deve essere vista in funzione anti-cinese: la strada che i membri tendono a privilegiare rimane quella dell’hedging tra Washington e Pechino, e cioè una collocazione mediana tra i due poli del continuum. Ciò detto, la partnership dovrebbe essere riconosciuta per il suo alto valore simbolico e come forma di ‘avvertimento’ nei confronti della Cina.

Per saperne di più

A.D. Ba (2011), Staking Claims and Making Waves in the South China Sea: How Troubled Are the Waters?, in «Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs», 33, 3, pp. 269-291.

K. Cooney (2013), Japan’s Foreign Policy Maturation: a Quest for Normalcy, Routledge, New York & London.

A. Fiori, A. Passeri (2015), Hedging in Search of a New Age of Non-Alignment: Myanmar between China and the U.S., in «The Pacific Review», 28, 5, pp. 679-702.

M.T. Fravel (2011), China's Strategy in the South China Sea, in «Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs», 33, 3, pp. 292-319.

C.W. Hughes (2014), Japan’s foreign security relations and policies, in S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (a cura di), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, Oxford.

Y. Izumikawa (2010), Explaining Japanese Anti-militarism: Normative and Realist Constraints on Japan's Security Policy, in «International Security», 35, 2, pp. 123-160.

A. J. Nathan, A. Scobell (2012), China’s Search for Security, Columbia University Press, New York.

E. Ratner (2013), Rebalancing to Asia With An Insecure China, in «The Washington Quarterly», 36, 2, pp. 21-38.

A. Sakaki (2015), Japan's Security Policy: A Shift in Direction Under Abe?, SWP Research Paper.

R. G. Sutter, M. E. Brown, T.J.A. Adamson (2013), Balancing Acts: The U.S. Rebalance and Asia- Pacific Stability, Elliot School of International Affairs, The George Washington University.

M. D. Swaine (2011), China’s Assertive Behavior. Part I: On “Core Interests”, in «China Leadership Monitor», 34, http://media.hoover.org/files/documents/CLM34MS.pdf

M. Valencia (2014), The East China Sea Disputes: History, Status, and Ways Forward, in «Asian Perspective», 38, 2, pp. 183-218.

H.J. Yoo (2014), The China Factor in the US-South Korea Alliance: the Perceived Usefulness of China in the Korean Peninsula, in «Australian Journal of International Affairs», 68, 1, pp. 85-104.

S. Zhao (2013), Foreign Policy Implications of Chinese Nationalism Revisited: the Strident Turn, «Journal of Contemporary China», 28, 82, pp. 535-553.