L'assistenza e la beneficenza

L'assistenza e la beneficenza

Introduzione: l'ideologia della beneficenza

Debbe il mercante essere largo a porgere la mano al povero, et farli elemosina della sua facultà quanto si extende, et se nulla ha da dare pietosamente sospirare iusto quello detto d'Augustino: ῾Nunquam vidi hominem pium mala morte perire'. Et havendo, se non dà elemosina al povero peccha ecternalmente.

Così scriveva Benedetto Cotrugli nel suo Libro dell'arte di mercatura, composto nel 1458 ma edito soltanto nel 1573 presso Elefanta a Venezia (1). Per quanto il Cotrugli fosse originario di Ragusa e avesse servito Alfonso e Ferdinando a Napoli, la sua opera - che coglie lo spirito della società mercantile mediterranea del secolo XV - è "riferibile senza riserva all'orbita veneziana" (2), secondo quanto afferma Ugo Tucci.

Cotrugli scrisse il suo trattato per celebrare un ceto sociale, quello dei mercanti. A suo sentire, il mercante perfetto eccelle nel servizio del bene comune, nell'amministrazione della proprietà privata, nelle proprie associazioni tanto pubbliche che private, nella perfetta buona fede. Nel terzo capitolo del libro secondo, Cotrugli prende dunque in esame le opere di carità e, dopo aver elencato le sette elemosine corporali e le sette elemosine spirituali, passa a considerare il problema centrale: come determinare, cioè, chi sia più degno di ricevere l'altrui carità. Con l'inclinazione tipica del mercante, attento a calcolare le spese e a valutare i potenziali profitti, e ispirandosi a Tommaso d'Aquino, egli suggerisce che il mercante non dia in elemosina ciò di cui esso stesso abbisogna per mantenersi e mantenere le persone delle quali è responsabile, ma soltanto il "superfluo"; perché - sottolinea Cotrugli - "prima bisogna che l'homo provegha sé medesimo et i suoi" e poi "dello avanzo facci elemosina alli poveri" (3). Resta tuttavia da capire chi siano i beneficiari più degni della privata carità del mercante. Primo dovere del benefattore, risponde Cotrugli, è di dare a coloro i quali gli sono in qualche modo legati, prima che agli estranei; e, in ogni caso, spetta al mercante stabilire quale forma di carità sia la più giusta e la più confacente al "bene comune". Fra i poveri andranno preferiti quelli che non possono lavorare e si vedono costretti alla mendicità, mentre - per parte sua - il povero che accetti l'elemosina senza averne bisogno commette peccato in quanto sottrae ai più bisognosi il necessario beneficio; quanto al mercante, che non volga in elemosine i guadagni illeciti. Cotrugli conclude la propria disamina rilevando gli aspetti salvifici dell'elemosina, che paragona a una terapia; infatti

[...] la elemosina è salubre, singolare et optimo medicamento a ridurre l'homo a perfecta contrition, et per consequens ad emmendatione di vita, perché la lacrima della compassione che viene dentro del dritto core ha grande virtù a ffare l'homo emendare la sua vita et ad fare l'optimo fine (4).

Il discorso di Cotrugli sulle opere caritative rispecchia le attitudini e i convincimenti del ceto mercantile che governava le città italiane nel secolo XV, per i cui membri la vera carità cominciava entro le mura di casa, in favore di parenti e dipendenti, per estendersi poi ai soggetti bisognosi. Il fine era pratico e duplice: promuovere il bene collettivo, ma anche giovare all'anima del benefattore. Scarsa attenzione, o addirittura nessuna, era riservata ai motivi che stavano alla base della condizione di povertà o alla possibilità di alleviarla mediante una redistribuzione della ricchezza, e - d'altro canto - i poveri venivano considerati in primo luogo nell'ottica dei salubri effetti che le loro preghiere avrebbero convogliato a sollievo delle anime dei ricchi. È all'incirca questo atteggiamento pratico nei rispetti dell'elemosina che si riscontra nel libro dei conti di Lorenzo Priuli, padre del ben noto banchiere e diarista Girolamo. Alla fine di ciascun anno, nel registrare le spese della famiglia, egli aggiungeva la voce "dar per Dio", a dimostrazione che per lui, come per gli altri mercanti, l'elemosina era considerata un'uscita necessaria alla buona conduzione dell'impresa della vita (5).

Se nella posizione di un Cotrugli si rispecchiano le attitudini dell'élite mercantile mediterranea al riguardo della carità e dell'elemosina, i discorsi morali e filosofici di un Giovanni Caldiera ci avvicinano ancor più all'ambiente veneziano o, per meglio dire, all'ideologia dell'élite mercantile lagunare come ceto dirigente: quel bene comune che Cotrugli pone tra i due scopi fondamentali della carità, a Venezia assume il connotato dell'orgoglio locale.

Nato da famiglia cittadinesca intorno al 1400, Giovanni Caldiera fu studente e poi insegnante di medicina presso lo Studio padovano, per tornar quindi a Venezia ed esercitarvi la professione nonché entrare a far parte di un illustre circolo umanistico, formato da patrizi e non (6). Tra gli scritti di Caldiera, la produzione di maggiore rilevanza è costituita da una trilogia di opere composte negli anni 1463-1464, nelle quali si tratta di etica personale, di famiglia, di Stato ideale. Il primo di detti testi, De virtutibus moralibus et theologicis presenta un'esposizione alquanto convenzionale delle tre virtù teologali (fede, speranza e carità) e una dissertazione sulle quattro virtù cardinali e i sette vizi capitali. Il secondo, De veneta iconomia, discute della famiglia ideale assimilandola a un sistema di governo, sia pure su scala ridotta. Il terzo, De praestantia venetae politiae, esamina le sette arti meccaniche e le sette arti liberali, chiudendosi con una descrizione del governo veneto. È in quest'ultimo trattatello che - come ha sottolineato Margaret L. King - si svela l'importanza interamente sociale delle tre virtù teologali, trasfigurate in "una trinità di valori repubblicani" (7). Con gli sforzi operati a vantaggio dello Stato, i cittadini manifestano la propria fiducia nel sistema politico vigente e, insieme, la speranza di conseguire quelle cariche e quegli onori che esso assegna; e, ancora, nelle responsabilità verso la Repubblica essi rivelano il segno della carità. Carità che, meglio di tutto, si esprime nelle confraternite in cui i Veneziani si riuniscono come fratelli, giacché - secondo quanto afferma il Caldiera - la carità non è solamente una virtù personale, ma anche pubblica e come tale dev'essere coltivata e incoraggiata (8).

Tanto Cotrugli quanto Caldiera esprimono un'ideologia dell'assistenza e della beneficenza quale la intendeva il ceto dirigente mercantile veneziano alla metà e sul finire del secolo XV. Simili indirizzi sono contenuti nei documenti ufficiali.

Così, nel 1503, il maggior consiglio approva una legge che impone agli ufficiali pubblici neoeletti di versare un ducato del proprio stipendio a pro delle casse dell'ospedale di Sant'Antonio, traducendo nella pratica il parallelismo già espresso dal Caldiera tra valori individuali e pubblici. D'altra parte i membri del maggior consiglio sono persuasi delle benefiche conseguenze dell'elemosina sulle istituzioni repubblicane:

El principal e più salubre remedio a propiciar la divina gratia ad uno stato et republicha, come in particulari ad alguna persona e republica, è il sustentamento di poveri nel qual è figurata e representata la persona di missier Jesu Christo (9).

L'élite veneziana considerava la caritas una virtù ad un tempo personale e politica, cosicché l'assistenza diventava un affare riguardante non meno l'individuo che lo Stato e nel quale erano in gioco tanto la salvezza dell'anima del benefattore quanto il benessere della Repubblica. Questa mescolanza di privato con pubblico, di interessi individuali con interessi corporativi stava al centro dell'ideologia veneziana dell'assistenza e della beneficenza, e contribuì a determinare le forme con le quali l'una e l'altra si esplicavano. Durante il Quattrocento, dunque, l'azione caritativa veneziana fu caratterizzata dal concorso di istanze diverse, volte insieme alla salute dell'anima del benefattore, alla pacificazione dello Stato e - non ultima - alla creazione di un senso della comunità. Obiettivi che, alternativamente, influenzarono la visione stessa dei bisognosi da parte dei ceti abbienti e, per conseguenza, i modi della pratica di carità.

L'idea che la carità non solo aiutasse i poveri, ma che avesse un altrettanto importante effetto salvifico sul versante dei benefattori significava che gli uni e gli altri, riceventi e donatori, erano uniti da una relazione di reciprocità simbiotica. D'altronde i teologi medievali sostenevano che l'anima dei ricchi è maggiormente esposta al rischio della dannazione rispetto a quella dei poveri: la salvezza dei ricchi dipende dai poveri, in virtù delle preghiere di intercessione da quelli rivolte alla Vergine e ai santi. Così san Bernardino da Siena: "I ricchi sono di necessità alle repubbliche; e i poveri sono di necessità a' ricchi" (10). Sicché il povero giocava un "ruolo morale nella società, proprio in ordine al suo basso livello economico" (11). La convinzione che i poveri fossero necessari, e anzi costituissero una componente essenziale della società, spiega perché in età medievale e moderna la carità fosse rivolta ad alleviare la sofferenza piuttosto che a eliminare le cause della povertà. I contemporanei accettavano in tutto l'enunciato evangelico secondo il quale - parole del Cristo - "i poveri stanno sempre con noi" (Matteo 26, 11 ). In realtà, l'esistenza stessa dei poveri serviva a testimoniare e insieme ad affermare l'ordine sociale: una giustificazione della povertà che si adattava particolarmente bene al tipo di società gerarchizzata e di casta qual era la veneziana. E vigeva inoltre la convinzione che tra ricchi e poveri dovesse ricorrere un contatto reciproco e diretto; era necessario che il benefattore depositasse di persona l'elemosina nelle mani del bisognoso. Cotrugli - come s'è detto - raccomandava che i primi beneficiati fossero in qualche modo vicini ("congiunti") al donatore e, infatti, secondo il sentire corrente i più meritevoli dell'aiuto caritativo erano i poveri "conosciuti" (12).

Che poi la carità fosse ritenuta di giovamento allo Stato, lascia intendere che il gesto misericordioso doveva essere pubblico; lungi dal rimanere nascosta, la pietà doveva essere per così dire "pubblicizzata": se per un verso le pubbliche dimostrazioni di carità da parte dei singoli benefattori avevano l'effetto di affermarne la posizione sociale, l'assistenza alla povertà a cura della Repubblica voleva rendere esplicita la clemenza e la misericordia del regime marciano verso i sudditi. Ed entrambe le forme di carità, privata e statale, intendevano convogliare sui rispettivi attori il favore divino.

Dati tali presupposti, appare evidente che tanto la povertà quanto la carità si esprimevano in modi ritualizzati, quasi che l'una e l'altra fossero rette da una coreografia. Cencioso, con gli abiti a brandelli, la mano protesa, la particolare intonazione della voce gridando "ahimé" e implorando l'elemosina, tutte queste caratteristiche designavano il mendicante e all'istante identificavano in lui una persona meritevole della pietà dei passanti; e ugualmente obbligatoria la benedizione pronunciata dal mendicante all'indirizzo di chi lo aveva beneficato. Soltanto i "poveri vergognosi", vale a dire quei soggetti che già di civile condizione erano falliti in tempi difficili e avvertivano nella mendicità il proprio discredito, rifuggivano lo sguardo pubblico, anche se il loro anonimato era in fondo una forma di notorietà che li rendeva degni destinatari della carità.

Come il mendicare, così l'elemosina si svolgeva secondo un rituale pubblico suo proprio e da lungo tempo consolidato, inteso a manifestare la pietà e l'umiltà nonché lo status - di chi la elargiva. Marin Sanudo riferisce di uno di questi pubblici atti di carità, durante la Settimana santa dell'anno 1524, protagonisti i NN.HH. procuratori dell'ospedale degli Incurabili e relative signore:

[...] con grande humilità lavorno li piedi a li poveri infermi infranzozati, et le done zentildone lavorno i piedi a le done overo femene inferme dil ditto mal; che fu assa' persone a veder, et mosse molti a devution vedendo questi di primi di la terra far opera cussì pia (13).

A parere di Sanudo, fu questo un gesto "molto divoto" che ottenne l'effetto desiderato, ovvero ispirare negli astanti una maggiore devozione. Ma aveva anche un significato politico l'azione di quei "primi di la terra" che interpretavano la parte del Cristo nel lavare i piedi ai sifilitici, e il nostro diarista, ai fini della propria descrizione, non manca di annotare scrupolosamente i nomi dei signori procuratori. V'erano, tra di loro, alcuni esponenti delle più illustri famiglie del patriziato veneto, come - per fare un nome - Vincenzo Grimani, figlio di Antonio, il doge.

L'assistenza aveva un andamento strettamente legato al calendario cristiano. L'anno era costellato da festività e da ricorrenze nelle quali i parrocchiani, le fraglie e le confraternite pie rendevano onore ai rispettivi patroni, occasioni tutte - oltre che di messe celebrative e di preghiere - di elemosina. Eventi tuttavia di minor portata se paragonati alle effusioni di pietà e di carità che si dispiegavano in coincidenza con il periodo natalizio e la Settimana santa. Il governo marciano, che - come vedremo tra breve - era un importante promotore di assistenza e di beneficenza, usava in particolare le festività natalizie e pasquali per mostrare il proprio volto più misericordioso. Proprio in quest'ultimo periodo cadeva la sessione del maggior consiglio del Martedì santo, nota come consiglio "dele gratie" (14), durante la quale venivano presentate delle petizioni in cui si chiedeva l'intervento dello Stato - la "grazia", appunto - in presenza di situazioni di particolare disagio. Sotto l'anno 1522 Sanudo riferisce il caso di un padre di famiglia che impetrava un sussidio, accompagnando la propria supplica con la messa in scena di una sorta di dramma rituale:

Fu poi menato in cariega uno puto infermo fiol di sier Zuan Francesco Lion q. sier Alexandro atorno il Consejo, et il padre drio pianzendo, e leto una suplichation, dimanda una balestria in vita sua su le galie di merchi a l'anno (15).

La scena altamente drammatica - e attentamente orchestrata -, con il bimbo infermo fatto sfilare nella sala del maggior consiglio, era intesa a suscitare la compassione dei consiglieri. E funzionò: la grazia fu approvata all'unanimità.

Di tutti gli atti rituali di carità, nessuno esprimeva gli ideali sociali e politici del sistema istituzionale veneziano meglio del convito fraterno o "caritade", allorché gli iscritti a una fraglia o i confratelli di una Scuola o, ancora, i fedeli di una parrocchia si riunivano insieme per consumare un pasto comune, i cui avanzi debitamente raccolti venivano poi distribuiti ai bisognosi (16). Nel tempo questo rituale si evolvette in una forma di carità cui i privati cittadini riservavano per via testamentaria delle somme di danaro, lasciando peraltro i testatori precise disposizioni sul numero dei poveri ammessi alla mensa e sulla composizione del pasto (di solito pane e vino e, probabilmente, pesce, carne o formaggio).

Tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV la donazione per "caritade" divenne particolarmente popolare, se è vero che circa un quarto di coloro che nella parrocchia di San Giacomo dall'Orio dettarono testamento tra il 1297 e il 1347 prescrisse dei lasciti da impiegarsi a questo specifico scopo a pro dei coparrocchiani: sottolineavano i testatori, così facendo, che la parrocchia è una comunità nella quale tutti, ricchi e poveri, sono posti sotto l'egida di un patrono comune (17).

E però, con il procedere del secolo XIV, i testatori cominciarono a rivolgere altrove le proprie attenzioni caritative (18) cosicché la regolarità della donazione parrocchiale per "caritade" finì per venire meno, pur restando un modo occasionale di beneficenza: ancora nel 1432 una serva di Burano disponeva un lascito per "caritade" in favore delle altre donne a servizio nell'isola (19).

La pratica della convivialità appare particolarmente significativa in quanto affermava un senso di intimità e di comunione tra i partecipanti. Così la "caritade", con i suoi alimenti obbligatori - il pane e il vino -, faceva esplicito riferimento al più importante dei pasti che furono condivisi, l'Ultima cena, quotidianamente rinnovata nella messa e rappresentata in innumerevoli produzioni artistiche. Allo stesso modo, nel contesto delle cerimonie di insediamento del doge neoeletto, era uso che la dogaressa offrisse un pranzo - uno dei quali è accuratamente descritto nelle Estoires de Venise, cronaca duecentesca di Martino da Canal (20) - alle fraglie cittadine, con ciò confermando la solidarietà vigente tra lo Stato e le corporazioni veneziane.

L'enfatizzazione della comunione tra ricchi, confraternite, associazioni di mestiere e poveri, tra coloro che detenevano il potere politico ed economico e i diseredati costituisce il regolo della pratica e della politica della beneficenza a Venezia durante il medioevo e per i primi settant'anni del secolo XV. Fu solo negli ultimi anni del Quattrocento e nei primi decenni del Cinquecento che una serie di crisi e di contrasti, insieme alla mutata composizione del popolo dei poveri e della definizione stessa della povertà, portarono a notevoli innovazioni.

L'identificazione del povero

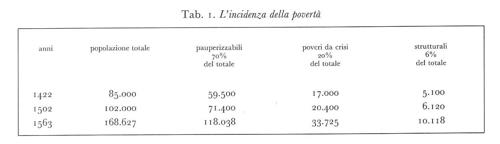

Uno dei maggiori problemi con i quali hanno a che fare gli storici che si occupano di assistenza e di beneficenza sta nella determinazione del numero dei poveri presenti in città nei diversi periodi. Poiché, per lo scorcio temporale che qui ci interessa, non esistono dati censuari attendibili, risulta praticamente impossibile stimare con precisione l'incidenza della povertà e, pure, valutare la capacità delle istituzioni caritative veneziane di sovvenire i poveri. Nondimeno Brian Pullan, il più illustre e sensibile studioso della materia, ha azzardato alcune conclusioni generali circa le dimensioni del fenomeno pauperistico a Venezia. Fondando dunque le proprie osservazioni su analoghe situazioni in altre città in età moderna, Pullan suggerisce che qui, come dovunque, dal 50 al 70 per cento della popolazione fosse potenzialmente "pauperizzabile", cioè a dire che, dipendendo questa folla di individui dal salario percepito, qualsiasi interruzione del normale flusso delle entrate rischiava di ridurla in povertà. Inoltre lo studioso inglese ipotizza che all'interno di questo largo contingente di poveri potenziali si possano distinguere due sottogruppi: il primo - che egli definisce dei "poveri da crisi" e comprendente forse il 20 per cento della popolazione fatto di persone che vivevano in condizione così prossima alla soglia minima di sussistenza che anche un lieve aumento del prezzo del pane li avrebbe messi in crisi; il secondo, più ridotto, costituito da poveri strutturali ovvero da quanti, non in grado di lavorare come vecchi, storpi, ciechi, malati cronici, dipendevano in tutto e per tutto dall'elemosina. Pressoché ovunque - secondo Pullan - il numero dei poveri strutturali oscillava tra il 4 e 1'8 per cento della popolazione, a misura della maggiore o minore capacità delle istituzioni caritative di provvedere loro (21).

Molti storici hanno tentato di stimare la popolazione veneziana in diversi periodi storici. Dal momento che non esistono - come s'è detto - dati censuari completi, essi hanno basato i rispettivi calcoli su una varietà di misure differenti. Ad esempio, a partire dal consumo di grano si è ipotizzato che nel 1422 in città vi fossero 85.000 abitanti, con un aumento di 25.000 unità rispetto al minimo storico del 1348, sulla scia della Peste Nera. Un'altra stima, fondata sul censimento parziale del 1502, fissa la popolazione totale a 102.000 unità, quasi equivalente al livello di popolamento precedente al 1348 (22). Ancora, certuni dati contenuti in fonti manoscritte indicano per Venezia 168.627 anime nel 1563 (23). Quando si combinino questi numeri con la partizione percentuale del fenomeno pauperistico proposta da Pullan, si perviene alla tabella seguente:

Poiché queste cifre si combinano su due metodi di valutazione ovvero categorie di ipotesi (da un lato la popolazione, dall'altro l'incidenza della povertà), vanno prese con estrema cautela. Ciò nonostante esse ci forniscono almeno un quadro generale del fenomeno: i numeri riguardanti i "poveri da crisi" sono probabilmente i più indicativi giacché attestano come in tempi difficili, durante il secolo XV e la prima metà del XVI, dai 17.000 ai 33.000 abitanti fossero realmente minacciati dal pericolo della fame. Non solo, esse segnalano altresì la portata dei problemi che, in questo campo, le autorità si trovavano ad affrontare: si spiega allora perché uno dei punti più qualificanti della politica del governo veneziano vertesse sulla garanzia di un approvvigionamento adeguato di grano per la città, ché infatti l'insufficienza di pane rischiava di trascinarsi dietro ulteriori divisioni politiche e frammentazioni sociali.

Compaiono nel censimento del 1563 due raggruppamenti di poveri. L'uno, quello dei "poveri mendicanti", include 539 individui - uomini, donne e bambini - pari allo 0,3 per cento della popolazione totale; l'altro, quello dei "poveri d'hospitali", comprende 1.479 anime pari allo 0,87 per cento degli abitanti di Venezia. Sono dati la cui esiguità rispetto ai calcoli riportati nella tabella precedente fa comprendere come all'inizio dell'età moderna il concetto di povertà corrente fosse ben diverso da quello odierno. In realtà il nostro desiderio di quantificare l'incidenza della povertà suggerisce molto del nostro inquadramento del problema. La sostanziale indifferenza dei Veneziani di allora rispetto all'ampiezza del fenomeno indica la differenza della loro comprensione della povertà rispetto alla nostra (24). In che modo, dunque, i Veneziani dei secoli XV e XVI intendevano la povertà? Di recente gli storici sono pervenuti a considerare la povertà in termini di "giudizio di valore", vale a dire che in ogni società strutturata la sua definizione suppone la mancanza di alcuni beni percepiti come necessari in quel determinato ambito locale; si badi, non soltanto ciò che occorre alla sopravvivenza dell'individuo "ma anche qualsiasi cosa la cui mancanza, secondo gli usi del paese, venga considerata sconveniente per le persone stimabili, persino dei ceti più umili" (25).

Erano stati i teologi medievali a fornire una definizione fondamentale delle necessità riconosciute essenziali nell'ambito della cristianità, codificata nei "sette atti corporali di misericordia": nutrire gli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i senzatetto, visitare gli ammalati, riscattare i prigionieri, seppellire i morti, azioni tutte riassunte nella proposizione latina pasco, poto, coligno, tego, visito, librero, condo. Ne viene che la povertà restava individuata in quanto privazione dei beni materiali indispensabili al sostentamento - alimento, vestiario, ricovero - o privazione del contatto con gli altri membri della comunità cristiana a causa della malattia, dell'imprigionamento o della morte. Se proprio a soddisfare queste necessità si indirizzava la parte maggiore della beneficenza a Venezia - soprattutto quella praticata dalle Scuole -, nella visione dei Veneziani la povertà significava inoltre la mancanza di mezzi atti a condurre una vita consona alla propria reputazione e condizione sociale. Si legge nella premessa a una legge emanata nel 1403 per accrescere il numero dei vecchi marinai sovvenzionati grazie a una tassa sul pepe che è "opera pia et humana [...] subvenire in quantum fieri potest pauperibus senibus navigantibus, qui exposuerunt personas suas et totum tempum vite sue ad bonum patrie, et in honorem nostri dominii, tam reverentia dei, quam pro bono exemplo aliorum" (26). Sarebbe stato un disonore, così per quei marinai come per la Repubblica che essi avevano servito, se li si fosse lasciati precipitare nell'indigenza. In un capitolare del 1560, nel quale si stabilivano i criteri di distribuzione dei fondi destinati a costituire la dote delle fanciulle povere, il capitolo e gli altri rappresentanti della parrocchia di San Pantalon affermavano che "fra tutte le opere dela misericordia, el maridar le povere donzelle, se die giudicar esser una de le prime et mazor: per che le altre provedono alla salute del corpo del proximo: et questa del corpo e del anema". Sì, perché dotando le fanciulle povere - "povere" in quanto prive dei mezzi familiari per contrarre matrimonio e mantenere così la propria onorabilità - i benefattori le sottraevano al rischio di cadere in una "mala vita [...] per non haver habudo li sui modo de maritarle" (27).

Per i Veneziani conservare l'onore era una necessità e coincideva con la possibilità di tenere uno stile di vita adatto allo status sociale; nella coscienza dei contemporanei il livello personale e quello pubblico, il privato e il politico si sovrapponevano, in guisa tale che la carità soddisfaceva gli interessi tanto dell'individuo quanto dello Stato.

Se dunque la povertà veniva assimilata alla perdita del rango, i poveri - per così dire - più importanti, i più degni di assistenza erano i "poveri vergognosi", come proclamato dal maggior consiglio nel 1544:

È certo umano, et pietoso officio l'haver a' poveri commiseratione, et massimamente a' coloro, che nati di honesti parenti, e de' beni di fortuna per qualche tempo ben dotati, siano poi per varii, et diversi accidenti di quella, a' povero stato ridotti, delli quali in questa città ne habbiamo gran numero, et sono chiamati li poveri vergognosi (28).

Nel determinare il concetto attuale di povertà, l'élite veneziana aveva identificato e classificato le figure sociali del povero e stabilito specifiche forme di assistenza. Poveri erano gli individui incapaci di provvedere da sé ai più elementari bisogni vitali, e poi coloro che vedevano minacciato il proprio buon nome o quei negletti il cui precipizio minacciava di riverberarsi sulla reputazione stessa della Repubblica. Ma chi non corrispondeva a questi criteri morali veniva escluso dal novero dei poveri, e anzi bollato da etichette che, quando non lo criminalizzavano, lo condannavano per lo meno all'emarginazione: "vagabondi", "ruffiani", "puttane" e altri individui che conducevano un'esistenza disonesta erano considerati indegni di beneficiare dell'aiuto pubblico o privato. L'opera delle grandi istituzioni caritative e gli sforzi dei benefattori privati e dello Stato si rivolgevano ai poveri rispettabili, rispondenti ai criteri fissati dal concetto vigente di povertà. Ed erano, questi ultimi, parte della comunità, non diversamente dagli artigiani, dai cittadini o dai patrizi.

La carità tradizionale

In uno studio recente sulla carità a Venezia nella prima metà del secolo XVI, Giovanni Scarabello ha dimostrato che molte pratiche caritative, persino in quell'età di trasformazioni e di innovazioni, traevano origine da usanze e consuetudini di antica data. Pur adottando forme di assistenza e di filantropia nuove, i Veneziani erano lungi dal trascurare sistemi e istituzioni che per secoli avevano servito bene la città e se cambiamenti vi furono, si produssero pur sempre nel contesto delle locali tradizioni di carità (29).

Rivolta a favore dei poveri rispettabili o riconosciuti, la tradizionale azione di assistenza a Venezia può essere suddivisa in tre ampie sottocategorie. La prima - quella maggiormente studiata dagli storici - contempla le iniziative delle istituzioni (ospedali, Scuole, fraglie) più comunemente associate alle opere di carità: carità istituzionale o corporativa, quindi, perché erogata da organizzazioni stabili a vantaggio dei loro stessi membri o perché i beneficiati erano a loro volta organizzati e raggruppati con regole e procedure definite. La seconda è data dalla carità personale o individuale: letteralmente migliaia di singoli Veneziani, dal doge fino all'umile servitore, fino al barcaiolo, offrivano del proprio per sovvenire i bisognosi. La terza riguarda la carità del governo, destinatario nel corso dei secoli di una massa di suppliche con le quali individui e gruppi speravano di ottenerne speciali provvidenze e benefici: e la risposta dello Stato poteva assumere modi differenti, tra cui sussidi ad hoc e lavori, e persino distribuzioni di pane e di legna da ardere.

Questa tripartizione della pratica caritativa - istituzionale, personale e di governo - dà un'immagine alquanto esaustiva della molteplicità dei canali lungo i quali scorreva il flusso della carità veneziana nel secolo XV. Ma non bisogna dimenticare che ogni classificazione o tipologia è giocoforza alquanto artificiosa e può mascherare similarità e zone di sovrapposizione. Così, ad esempio, molti ospizi furono fondati per iniziativa di singoli benefattori, per poi svilupparsi in enti morali capaci di assicurarsi l'aiuto dello Stato. E i procuratori di San Marco - una delle magistrature più prestigiose della Repubblica - spesso sovrintendevano ai lasciti per beneficenza dei privati e amministravano i fondi delle istituzioni pie. Nondimeno, questa triplice categorizzazione consente di meglio comprendere la straordinaria varietà e mescolanza di motivi sottese alle pratiche caritative tradizionali.

La carità istituzionale

Illustre studioso della carità a Venezia, Alberto Stelio de Kiriaki giudicava gli ospizi una "forma elementare di beneficenza" (30). Si tratta di un giudizio certamente giustificato, basti considerare che in tutti i secoli successivi al XII furono creati degli istituti ciascuno dedicato a gruppi sociali particolari, dai pellegrini alle vedove, ai marinai anziani, agli orfani, alle prostitute e così via. Alcuni di essi erano finanziati da privati, mentre altri da Scuole o corporazioni a beneficio dei propri affiliati; per la maggior parte si trattava di fondazioni private, contornate da altre pubbliche o ecclesiastiche.

Un esempio piuttosto tipico di fondazione privata è l'ospedale voluto da Lorenza de Zenobi, vedova di Tommaso de Matteo, un fiorentino residente nella parrocchia di Sant'Agata (Sant'Ubaldo). Redigendo le sue ultime volontà nell'agosto del 1429, Lorenza lasciò istruzioni affinché, in adempimento a un lascito testamentario del marito, "in domo mea minori ad pedum planum fiant alique mansiones per modum hospitalis, in quibus ponantur pauperes mulieres in necessitate constitute, que habeant domicilium et mansionem absque affictu amore Dei continuo". La testatrice prescriveva che tutti i suoi beni ("totum mobile et stabile meum") fossero devoluti per il mantenimento dell'ospedale, onde "pauperes possint gaudere et bene stare amore Dei et pro anima mea, et dicti ser Thomasii condam viri mei predicti". E ordinava inoltre che, lei trapassata, la sua schiava Ursa venisse affrancata per prestare la propria opera in qualità di "rectorissa" dell'istituto vita natural durante (31).

Altra fondazione privata fu quella creata dal procuratore di San Marco Marco Antonio Morosini. Con testamento datato 1509 lasciò alcune case poste nella sua corte in parrocchia di Santa Trinità ai "poveri marinai", stabilendo inoltre che gli ospiti fossero "persone bisognose et da bene" e chiedendo ai propri esecutori testamentari di conservare le abitazioni in buone condizioni. E volle, ancora, che Antonello Pizolo a Napoli - un giovanotto che il procuratore aveva preso sotto la propria protezione e aveva cresciuto "a honor de Dio" - potesse scegliersi una delle case per suo uso personale (32).

Questi due esempi illustrano il curioso intreccio di interessi e preoccupazioni che sovente stava dietro alla creazione degli ospizi e che, più in generale, era tipico della beneficenza veneziana. Gli stessi testatori erano spinti da forti motivazioni religiose alla fondazione di istituti del genere. Lorenza de Zenobi desiderava acquisire meriti per l'anima sua e per quella del defunto marito, mentre Marco Antonio Morosini agiva "per l'amor de Dio"; ed entrambi si prefiggevano di soccorrere gruppi sociali, come le donne povere e i marinai poveri (e, si presume, anche vecchi), particolarmente vulnerabili e a rischio in una società in cui per le donne la sopravvivenza era determinata dal matrimonio e per gli uomini dalla capacità di svolgere lavori manuali pesanti. Sperava Lorenza che l'ospizio salvasse le povere donne da una vita di vergogna e di disonore, ove per parte sua il procurator Morosini intendeva ricompensare i marinai che avevano speso la vita al servizio della Repubblica, senza trascurare l'una e l'altro di beneficare a mezzo degli istituti di loro fondazione dei dipendenti particolarmente meritevoli: così Lorenza volle che la fedele serva fosse nominata "rettoressa" dello stabilimento da lei creato, mentre il procurator Morosini approfittò della propria istituzione per sorvegliare e insieme garantire un giovane del quale si era preso cura. In una parola, le fondazioni caritative e assistenziali sorte per iniziativa privata davano modo ai membri dell'élite marciana di gratificare le rispettive clientele.

Sebbene molti ospizi fossero di fondazione privata, altri furono istituiti da Scuole o corporazioni di mestiere a beneficio degli affiliati bisognosi. Tre delle Scuole grandi - San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Carità e Santa Maria della Misericordia - finanziavano degli ospizi, come pure alcune Scuole nazionali - fra cui quelle degli Schiavoni o Dalmati, dei Greci e dei Lucchesi -, e diverse fraglie, tra le quali, quelle dei tessitori di seta, dei fornai, dei sarti e dei calzolai tedeschi, offrivano sussidi agli ospizi perché accogliessero alcuni loro membri vecchi e infermi.

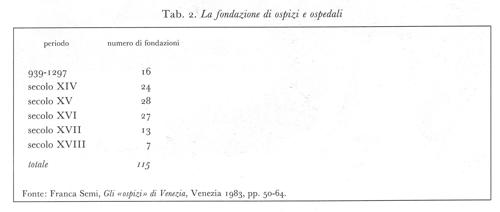

Gli ospizi rappresentavano uno strumento di carità verso i confratelli. Di recente Franca Semi ha completato un imponente studio sugli ospizi veneziani che comprende una proficua analisi statistica di tutte le fondazioni e i siti degli ospizi conosciuti. Secondo i suoi rilevamenti, furono fondati almeno centoquindici ospizi e ospedali durante il periodo della Repubblica, di cui settantadue per iniziativa privata. Lo studio della Semi conferma l'affermazione di Kiriaki riguardo alla posizione preminente che gli ospizi occupavano nelle pratiche caritative a Venezia (33).

Come mostra la Tab. 2, tratta dallo studio della Semi, la creazione di ospizi fu diffusa in ogni epoca della storia della Repubblica.

Ma anche se il numero delle fondazioni rimase praticamente costante dal secolo XIV al XVI, i beneficiari cambiarono in maniera significativa. Dalla ricostruzione dei mutamenti nella categoria degli assistiti è possibile ricavare un grafico nel quale si evidenzia la natura cangiante dei concetti di assistenza e di beneficenza. In realtà la storia degli ospizi rappresenta come in un microcosmo la storia della beneficenza a Venezia.

Come fa rilevare la Semi, nel lungo periodo precedente la "serrata" del maggior consiglio del 1297, erano stati costituiti sedici ospizi. Di questi almeno dieci (il 62,5 per cento) si assumevano, come parte essenziale dei propri compiti, l'onere di dare alloggio ai pellegrini; sei si dedicavano alla cura dei malati e quattro erano destinati ai poveri. Tre erano specializzati nell'assistenza alle donne, due servivano i fratelli delle Scuole nazionali, uno si occupava delle pinzocchere e uno dei monaci. Quanto alla fondazione, quattro dei sedici ospizi erano sorti per iniziativa ecclesiastica, sei per impulso di privati, due di confraternite laiche, due di Scuole nazionali e uno del doge. Il forte rilievo dato agli ospizi per i pellegrini rifletteva lo spirito dell'età delle crociate: più che naturale che a Venezia, uno dei principali porti d'imbarco per la Terrasanta, proliferassero gli istituti specialmente intesi all'assistenza di quei viaggiatori devoti (34).

Il maggior cambiamento nell'attività caritativa si produsse a Venezia nel corso del secolo XIV, innescando un filone che durò per gran parte del secolo XV. Poco a poco i testatori e gli altri donatori trasferirono le proprie attenzioni dalla Chiesa e da altre istituzioni controllate da ecclesiastici - e dunque inclinate al distacco dal mondo - a stabilimenti e forme di carità volte a risolvere o quanto meno ad alleviare i problemi sociali in questo mondo. Ciò che più importa è che testatori e donatori scelsero di affidare i propri beni terreni a istituzioni di matrice laica piuttosto che ecclesiastica: insomma, una "laicizzazione" dell'assistenza (35).

Emblematica di questa crescente diffidenza verso il clero (o, al contrario, della fiducia riposta nella sfera della laicità), fu la scelta di un numero sempre maggiore di testatori di nominare esecutori testamentari i procuratori di San Marco (36). I motivi di questo cambio di indirizzo e di modalità - per così dire - amministrative non sono del tutto chiari. Sicuramente il calo demografico unito alle devastazioni della peste del 1348 accrebbe la consapevolezza generale del problema della povertà e della malattia. Di più, per tutto il secolo XV e XVI si ebbero periodici ritorni del contagio, ciò che mantenne ben presente nella coscienza individuale la questione delle avverse condizioni sociali.

Povertà e malattia erano dappertutto, e gli storici hanno trovato argomenti anche per lo specifico carattere urbano della nuova beneficenza: l'ondata di contadini impoveriti che investì la città, combinandosi con la diffusa presenza di poveri e di malati, innalzò il livello generale di coscienza della malattia sociale. Questa consapevolezza si tradusse in un nuovo tipo di elemosina, la carità come antidoto ai malanni della società (37). Sicuramente l'esperienza veneziana, come si comprende dalle nuove modalità di fondazione e di finanziamento di ospizi, procedette in parallelo a quella più generale dell'Europa. Dei cinquantadue ospizi creati nei secoli XIV e XV, solo uno era specializzato nell'accoglienza ai pellegrini, quello denominato Celsi dal nome della fondatrice, Elena Celsi, che lo istituì nel 1409 per ospitarvi le donne povere in viaggio verso la Terrasanta per visitare il Santo Sepolcro (38). Al contrario, almeno otto ospizi assistevano i poveri, quattro i malati, quattordici le donne e quattro i marinai. Gli altri erano votati all'assistenza e al mantenimento di specifici gruppi sociali quali gentildonne, vedove patrizie, prostitute. Santa Maria della Pietà - uno dei due ospedali sorti nei secoli XIV e XV per iniziativa ecclesiastica e sviluppatosi nel secolo XVI in uno dei cosiddetti "ospedali grandi" - fu fondata nel 1346 per occuparsi degli orfani. Per lo più i nuovi istituti venivano creati da privati, in ciò incoraggiati (e si tratta di un fattore di grande importanza) dalla popolazione cittadina che vedeva di buon occhio stabilimenti soprattutto volti a sollevare i bisognosi vittime della precarietà sociale. Sulla scia della peste, i parrocchiani di San Giacomo dall'Orio intensificarono il sostegno a San Lazzaro, un'antica fondazione dedita in origine alla cura della lebbra, ma che divenne un ricovero per gli appestati (39).

Certamente i secoli XIV e XV videro una grande fioritura di ospizi organizzati privatamente, spia di una politica dell'assistenza e della beneficenza basata sul vantaggio accordato a particolari categorie di persone giudicate degne, quelle considerate più esposte ai capricci della vita urbana.

La disposizione fisica e l'organizzazione degli ospizi differiva ampiamente. Ciò dipendeva, almeno in parte, dalle risorse finanziarie, dai desideri del fondatore, dai bisogni e dalle capacità degli assistiti. Ad esempio, un ospizio per i malati cronici aveva esigenze strutturali diverse dall'ospizio i cui ospiti fossero autosufficienti. Di conseguenza alcuni di tali istituti procuravano letti e prestavano servizi infermieristici ai malati, mentre altri erano sostanzialmente un agglomerato di piccoli appartamenti o stanze dotate di focolari propri per cucinare e scaldarsi. Alcuni possedevano anche un oratorio. La sopravvivenza fortuita di un prezioso documento del 1446, che registra la notizia dell'elezione di Armelina de Aragonibus all'incarico di priora dell'ospedale dei Crociferi, con il capitolare allegato che sottolinea le responsabilità del ruolo, fornisce un vaga idea sull'attività di un piccolo ospizio (40). Quello dei Crociferi era uno dei più antichi ospedali in città; fondato nel 1150 appunto dai monaci crociferi nei pressi del loro monastero, in origine ospitava pellegrini e poveri. L'ospedale crebbe in prestigio e ricchezza grazie a un cospicuo lascito di terre, case e capitali da parte del doge Renier Zeno, con testamento datato 1268, e divenne quindi noto come ospizio Zen. Poiché il doge aveva stabilito che fossero i procuratori di San Marco ad assumere l'amministrazione del suo patrimonio dopo la morte degli esecutori testamentari da lui designati, lo Stato, per azione dei procuratori, si ingerì nell'amministrazione dell'ospedale. Sorto dunque come istituto di pertinenza ecclesiastica, l'ospizio dei Crociferi si sviluppò notevolmente grazie all'eredità ricevuta da un privato, rientrando infine nell'ambito delle competenze statali per il tramite dei procuratori di San Marco. Di nuovo riscontriamo la curiosa mescolanza di interessi, tipica delle istituzioni caritative di Venezia (41). Nel secolo XIV, l'istituto dei Crociferi poteva ricevere fino a quaranta o cinquanta ospiti alla volta, uomini e donne ai quali forniva una dieta variata, letti, lenzuola, vestiti e scarpe in adempimento ai desideri del benefattore dogale. Poi, tra la fine del secolo XIV e l'inizio del XV, l'istituzione subì una profonda trasformazione "da ospedale ad ospizio", come l'ha molto acutamente definita Silvia Lunardon (42): da stabilimento che si prendeva cura di un numero abbastanza rilevante di infermi, a casa di accoglienza riservata a dodici donne povere. Il cambiamento si accompagnò a un programma edilizio che contemplava la ristrutturazione dell'ospedale in forma di ricovero suddiviso in piccoli appartamenti allo scopo di accogliere separatamente ciascuno degli ospiti. La nuova costruzione comprendeva sei stanze su ciascuno dei due piani, allineate lungo una sala centrale che finiva in un piccolo oratorio. Secondo la Semi, la casa dei Crociferi mostra "l'impianto distributivo classico degli ospizi veneziani" (43). Quanto all'oratorio, nel secolo XVI fu sottoposto a un importante intervento di ridecorazione in cui Palma il Giovane rendeva onore al nuovo mecenate dell'istituto, il doge Pasquale Cicogna.

Oltre alle informazioni sulla struttura della fabbrica, il capitolare che espone le responsabilità della priora permette di ricostruire la vita che vi si conduceva. Ciascuna delle dodici donne ospitate nel ricovero aveva una stanza propria e riceveva uno stipendio che veniva versato - secondo il ritmo del calendario della carità - a Natale, a Pasqua e per la festa dell'Assunzione della Vergine. Le povere donne dovevano vivere da sole, a meno che non fossero ammalate e dunque necessitassero di un'infermiera, che, comunque, doveva avere più di quarant'anni. Ogni settimana o ogni mese (lo decideva la priora) due ospiti a turno erano incaricate di scopare nonché riordinare "tuto l'andedo de ditto hospitale, tra luna e laltra porta". Vietato tenere animali "de algun sorte nelle sue celle excepto qualche gatto". Di notte le porte venivano chiuse a chiave e la chiave custodita dalla priora o da una sua assistente. Alle donne era proibito di entrare in altre parti della chiesa adiacente o del monastero dei Crociferi, salvo "nel casso della chiesia et primo inclaustro", e ciò per garantire una "honesta et bona exemplarità de altri". Allo stesso modo, nessuno dei fratelli dell'ordine o di altri ordini poteva entrare nell'ospizio, ad eccezione del priore o altro religioso dallo stesso priore delegato a raccogliervi le confessioni delle malate. Oltre che tenere le stanze pulite e in ordine, le ospiti erano tenute a riunirsi ogni domenica per ascoltare la messa e pregare; e ogni mattina dovevano inchinarsi dinanzi all'altare della Madonna, nell'oratorio, per "rendere gratie a quella [la Madonna]; et pregare Dio per el stato della nostra Illustrissima Signoria, libertà et conservation del Monastier, e per le anime de chi gli ha statuito tanto bene". Così pure alla priora era vietato di tenere con sé chicchessia, eccetto "una fantesca, over massara, over compagna", ma che avesse quarant'anni o più; e doveva inoltre badare a che nessuna donna incinta o bambini da allattare venissero alloggiati nell'ospedale. Ancora, le era richiesto di consentire a che i beni mobili presenti nella sua stanza al momento della morte passassero al monastero, "per l'anima vostra". Come dimostra il capitolare, l'ospizio dei Crociferi era organizzato sulla falsariga di una comunità religiosa, come attesta la terminologia in uso ai Crociferi, dove la donna designata agli incarichi di sorveglianza era chiamata "priora" e le stanze assegnate alle residenti "celle"; inoltre le ospiti si riunivano regolarmente per la preghiera comune. D'altronde, quattro degli ospedali fondati durante il secolo XV furono delegati al sostentamento delle pinzocchere, donne appartenenti al terzo ordine che compivano azioni diverse di carità. L'obbligo giornaliero fatto alle donne dei Crociferi di recitare le preghiere richiama, ancora un volta, la relazione reciproca o simbiotica che i contemporanei erano persuasi esistesse fra chi riceveva la carità e i benefattori. Né il capitolare della priora Armelina manca di raccomandare alle povere donne di ricordare nelle loro preghiere tutti i mecenati dell'ospizio, accuratamente elencati, dal monastero ai donatori privati, compreso il doge Zen, fino allo Stato. Poiché il benessere delle anime individuali così come dell'"Illustrissima Signoria" dipendeva dalle preghiere dei poveri degni che fungevano da intermediari tra i benefattori e le istanze celesti, la funzione degli ospizi era a un tempo quella di sopperire ai bisogni fisici degli ospiti e quella di soddisfare i bisogni spirituali dei benefattori.

Anche le Scuole, un'altra istituzione caratteristica della beneficenza veneziana, ponevano la preghiera al centro delle proprie attività. Le Scuole dei Battuti traevano origine da un movimento di rinascita spirituale della metà del secolo XIII. Alcuni laici si riunivano in società di mutuo soccorso dedite a pratiche ascetiche (ad esempio l'autoflagellazione) e alla preghiera. I confratelli ricercavano l'armonia sociale attraverso l'incoraggiamento reciproco e la mortificazione, tentando con questi mezzi di scansare il conflitto e il peccato. I membri di queste associazioni erano tenuti a sentir messa in modo comunitario a intervalli regolari, a presenziare alle esequie dei confratelli morti, a partecipare alle cerimonie religiose che costituivano il clou del calendario ecclesiastico. La Processione in piazza San Marco di Gentile Bellini descrive uno di questi momenti solenni. In un raffinato studio sulle confraternite nella Firenze del Tre e Quattrocento, Ronald Weissman ne ha posto in particolare rilievo la capacità di stemperare le tensioni sociali che insorgevano nel competitivo ambiente urbano del commercio e del credito, fertile terreno di coltura della diffidenza verso gli altri e del sospetto: come dimostrano i testi detti "ricordanze", molto spesso i padri esortavano i figli a non fidarsi di alcuno. Secondo Weissman, attraverso gesti rituali quali il bacio della pace e il lavaggio dei piedi, le confraternite alleggerivano le tensioni e livellavano le differenze sociali così che la sfiducia si mutasse in confidenza e i rivali in confratelli (44).

Molto probabilmente, nei primi tempi, le Scuole veneziane assolvevano a una funzione analoga a quella delle corrispondenti istituzioni fiorentine nel mantenimento dell'ordine pubblico, come si evince dai preamboli alle mariegole o agli statuti delle Scuole grandi del secolo XIII, là dove si pone in evidenza la potenza salvifica della carità. Così i confratelli di Santa Maria della Carità, per i quali "la caritade coure la moltetudene deli peccadi" (45). Ma nel corso del secolo XIV e ancor più rapidamente nel XV, le intenzioni originali delle Scuole grandi cambiarono, trasformandosi tali organizzazioni - lo rileva Brian Pullan - da "confraternite di devozione" anche in "istituzioni filantropiche" (46): da società di eguali vennero tramutandosi man mano in congregazioni di ricchi e di poveri nelle quali i confratelli più agiati, che dirigevano le Scuole, distribuivano l'elemosina ai poveri i quali, per parte loro, prendevano su di sé il fardello dei lavori spirituali - seppellire i morti, recitare le preghiere e perfino praticare la disciplina. Il ceto cittadinesco monopolizzava l'amministrazione delle Scuole grandi. Da Gasparo Contarini in poi, i cronisti hanno osservato che tali consorterie rappresentavano uno sbocco per le ambizioni personali e il talento gestionale di quegli uomini (47). Poiché le Scuole grandi crescevano in prestigio e in dimensioni, un numero sempre maggiore di affiliati le eleggevano fiduciarie dei patrimoni individuali, sì che esse si trovarono a gestire, oltre al capitale costituito dai normali contributi annuali dei confratelli, anche cospicui fondi fiduciari che destinavano a una vasta gamma di opere caritati ve nonché -soprattutto nel secolo XVI - a programmi di edificazione e di decorazione. Non solo le Scuole grandi si preoccupavano del sostentamento dei confratelli poveri per mezzo delle elemosine, ma pure della costituzione delle doti per le figlie dei membri bisognosi: calcola William Wurthmann che nel secolo XV tutte insieme le quattro Scuole grandi (giacché quella di San Rocco fu istituita nel 1489 e San Teodoro fu elevata al rango di Scuola grande solo nel 1554) provvidero a dotare circa cinquanta ragazze all'anno (48). Come già osservato, tre di queste Scuole sussidiavano gli ospizi per i membri ammalati o infermi, impiegando altri fondi per acquistare o costruire case di carità da assegnare a soggetti degni. L'insegna di ciascuna Scuola veniva esposta in modo evidente sulle facciate di queste abitazioni, ulteriore esempio di come la carità fosse considerata un'attività pubblica, che non andava nascosta agli occhi degli altri. Verso la fine del secolo XV, le Scuole grandi limitarono le proprie opere caritative quasi esclusivamente a favore degli affiliati bisognosi: le sostanze di cui potevano disporre non erano tali da consentire interventi di portata cittadina.

Mentre le Scuole grandi si evolvevano sempre più in istituti filantropici, nei quali i membri ricchi provvedevano con elemosine ai membri poveri in cambio di benefici spirituali, una gran quantità di confraternite più piccole, molte delle quali erette presso chiese parrocchiali e monasteri, continuarono ad operare come associazioni devote, la cui missione contemplava fra l'altro l'assistenza nei confronti dei rispettivi iscritti. Non si sa con precisione quante fossero le "Scuole piccole" attive all'epoca. Marin Sanudo riferisce che ben centodiciannove di esse sfilarono in processione in occasione del corteo funebre del doge Leonardo Loredan nel 1521 e Jacopo d'Albizzotto Guidi parla di circa duecento Scuole piccole per il secolo XV (49).

Il compito principale di queste confraternite era quello di provvedere al benessere spirituale degli affiliati per mezzo della preghiera, assicurando loro inoltre una sepoltura onorevole. Qualche sentore della missione svolta dalle Scuole piccole ci perviene dal testo dell'accordo stipulato nel 1451 tra la Scuola dei Santi Giorgio e Trifon degli Schiavoni e Lorenzo Marcello, priore del convento dei Gerosolimitani (50). I confratelli ottennero dal monastero il diritto di "fundar, drizzar, et fabricar uno altare ad Nome di Santissimi martiri Zorzo, et Triffon e fare una capella, et adornar quella a' spese de ditta scuola e fraternità, e scuola nostra"; ed ebbero anche il permesso di costruire una "casa" nella quale incontrarsi per celebrare "le loro cerimonie, e solennità, et allogare le cosse di ditta scuola". Quanto ai gerosolimitani, acconsentivano a officiare le messe commemorative della Scuola, come pure ad andare "con i doplieri della ditta scuola accesi, sopra l'archa e sepolture della ditta scuola, cantando, psalmizando, aspargendo l'acqua santta, incensando, et orando, si per l'anime di nostri fradelli: che saranno sta sepulti li come altrove per lo mondo". La Scuola avrebbe tenuto sempre una lampada accesa sull'altare costruito a tenore dell'accordo.

Oltre che favorire il sentimento della fratellanza fra i membri e provvedere al loro benessere spirituale, le Scuole piccole si preoccupavano di sovvenire ai bisogni materiali degli iscritti indigenti. Come si è detto più sopra, molte di esse, compresa San Giorgio degli Schiavoni, mantenevano degli ospizi a questo scopo; e, ancora, aiutavano le figlie dei soci attraverso assegnazioni dotali e facevano piccole distribuzioni di elemosina ai poveri. Accanto alle Scuole piccole, parecchie tra le corporazioni cittadine del commercio, se non tutte, crearono delle Scuole proprie meglio note come "Scuole delle Arti", che, al pari delle Scuole piccole, possedevano altari presso chiese e monasteri, si occupavano dei funerali dei membri poveri, mantenevano - quando possibile - degli ospizi e compivano altre opere di carità. Per fare un esempio, agli inizi del secolo XVI i merciai di stoffe raccoglievano 31 soldi al mese per l'elemosina a sei soci indigenti (51). Tuttavia molta della beneficenza a cura delle Scuole piccole e delle Scuole delle Arti era sporadica.

Gli studiosi che si sono occupati degli ospizi e delle Scuole hanno dovuto compiere qualche sforzo per valutare il successo di questi istituti nell'azione di assistenza verso i poveri della città. Sfortunatamente - data la scarsa conoscenza delle cifre, incluso il numero degli aderenti a tali associazioni - è impossibile essere precisi. Pullan calcola che nel 1563, quando la città contava una popolazione di oltre centosessantamila anime, le sei Scuole grandi raccoglievano cinquemilacinquecento membri, pari a circa il 3,5 per cento della popolazione cittadina totale. Rammentando che la maggior parte degli iscritti adulti erano capifamiglia, è probabile che le risorse caritative delle Scuole grandi potessero raggiungere all'incirca il 10 per cento degli abitanti di Venezia (52). Le indagini di Pullan dimostrano che, per quanto durante il secolo XVI le Scuole grandi attingessero i propri membri da "un'ampia fascia sociale e da vari mestieri e professioni", non attiravano che in misura limitata i ranghi più bassi della società, come stivatori o domestici; quanto poi alle donne, ne erano formalmente escluse. Le Scuole grandi, insomma, tendevano a essere un territorio riservato al ceto cittadinesco, agli artigiani affermati e ai piccoli negozianti (53).

Richard Mackenney ha esaminato l'elenco degli iscritti a quattro Scuole piccole dal secolo XIV al 1520, constatando che anch'esse facevano proseliti in un vasto bacino sociale, ma posto più in basso nella scala gerarchica della società veneziana rispetto a quello da cui provenivano i membri delle Scuole grandi. Ad esempio, molti testamenti di servi contemplano legati a favore delle Scuole piccole: così Maria, prima serva di Francesco Arbusini, lasciò 2 ducati alla Scuola dei Diecimila Martiri "in qua ego sum" (54); e con testamento datato 1537, Zuane Albanese, un barcaiolo del traghetto della Beccaria di Rialto, destinava un ducato perché si celebrassero messe "alla mia schola di San Bartolomeo" (55). Quel che più conta è che le Scuole piccole, a differenza delle grandi, erano aperte alle donne e offrivano loro perfino l'opportunità di occupare posizioni di prestigio come gastalda o diaconessa.

Con cinque Scuole grandi, centoventi o più Scuole piccole, oltre sessantacinque fra corporazioni e traghetti, e oltre sessanta ospizi, intorno al 1500 Venezia aveva la possibilità istituzionale di soddisfare in circostanze ordinarie i bisogni dei poveri strutturali e di alcuni di coloro che campavano in situazione molto prossima alla soglia minima di sussistenza. Finché la città non veniva investita dalle grandi epidemie, dalla fame o da altri fatti sociali traumatici, sembrava che le istituzioni caritative fossero in grado di sovvenire alle esigenze primarie dei poveri rispettabili, che erano considerati parte della comunità. Aspetto, quest'ultimo, che viene in chiaro nel citato accordo tra la Scuola dei Santi Giorgio e Trifon e i Gerosolimitani, nel quale infatti si prevedeva che i corpi dei defunti appartenenti alla Scuola medesima venissero sepolti in una delle quattro tombe normalmente messe a disposizione dei membri, ma se "per caso de peste l'arche avesse corpi freschi; o, le fusse tropo piene, che tune i corpi da sepelire se debbi sepelir nel campo santto con quelli modi e condition, che son sopraditto di corpi di Morti da sepelire in le arche" (56). In presenza di condizioni normali, si può dire che ospizi e Scuole erano in grado di provvedere a se stessi.

La carità individuale

Le migliaia di testamenti custoditi presso l'Archivio di Stato di Venezia, così come in altri archivi e biblioteche sparsi per la città, costituiscono la fonte principale per lo studio della carità individuale. E tuttavia fonte di difficile decifrazione, stante la quantità dei documenti pervenutici e i problemi inerenti al loro utilizzo, come ad esempio esperire le reali intenzioni del testatore o accertare se le sue disposizioni furono eseguite o meno secondo la volontà espressa nell'atto testamentario, senza dimenticare poi l'esposizione per formule dei contenuti dell'atto stesso. Sino ad ora, l'impossibilità di valutare l'effetto cumulativo di - letteralmente - migliaia di legati, ha reso gli storici prudenti nel maneggiare le carte testamentarie per lo studio dell'assistenza privata ai poveri. Resta nondimeno che i testamenti erano (e sono) documenti squisitamente personali, e in molti casi gli unici documenti a dare espressione alla volontà e alla personalità dei singoli. A un esame attento, essi svelano aspetti importanti delle pratiche veneziane di assistenza e di beneficenza, facendo luce sul rapporto simbiotico tra ricchi e poveri come pure sulle motivazioni individuali che stavano dietro all'opera caritativa.

Mette conto, allora, di dare uno sguardo a un testamento scelto tra i tanti conservati, quello del doge Agostino Barbarigo che, salito al trono ducale il 30 agosto del 1486, in seguito alla morte del fratello Marco, fu alla guida della Repubblica nel periodo della prima discesa francese in Italia e durante i continui conflitti con i Turchi al volgere del secolo XV. Il 20 settembre del 1501 il Barbarigo muore: lascia quattro figlie, due delle quali monache e due maritate rispettivamente con un Nani e con un Pisani, essendogli premorto l'unico figlio maschio, Francesco. La moderna edizione a stampa dell'atto testamentario, pubblicato insieme a due codicilli, occupa quasi venti pagine in corpo minore, in larga misura consacrate ai lasciti per le figlie e altri congiunti (57).

Sono tuttavia i legati caritativi a interessarci maggiormente in questa sede. Datato al 10 febbraio 1501, l'atto si apre con la tradizionale invocazione, nella quale il testatore raccomanda

[...] lanima nostra al nostro sumo chreator Idio intravegnendo la sua santissima madre nostra sancta maria verzene con tutti santi et sante et beati che sono nel paradixo che se degnano de pregar esso Signor Idio per l'anima nostra et che se degni per sua chlementia haver mixerichordia di quella.

Segue la richiesta di venir sepolto nella tomba fatta costruire nella chiesa di Santa Maria della Carità "in habitto de la nostra schuolla" e l'istituzione di un legato pio destinato alle preghiere da recitarsi dai "fratti observanti chome conventualli" e nelle parrocchie. Dei 150 ducati lasciati a titolo di decime della chiesa, la parte riservata ai poveri - prescrive il Barbarigo - dovrà essere distribuita "a queli che ne hano pluj de bexogno", mentre alla parrocchia di appartenenza il doge assegna 32 ducati così ripartiti: 12 per il clero, io per l'"hornamentto" dell'altare della Madonna, 10 da spendersi a cura del clero medesimo per quanto riterrà più necessario. Ai poveri della parrocchia, inoltre, verranno distribuiti 50 ducati per mano del parroco e di uno degli esecutori testamentari. Legati ulteriori, poi, vanno in preghiere e atti di devozione, inclusi i 12 ducati appannaggio del cappellano ducale per la celebrazione di messe di suffragio e la recita di preghiere a pro delle anime di Agostino, della moglie Isabella, del figlio Francesco "et per altri nostri che sono pasatti de questa vita". All'ospedale di Sant'Antonio il doge lascia 1 o ducati e 10o all'ospedale della Pietà, questi ultimi da corrispondersi in rate annuali di 1 o ducati ciascuna durante la Settimana santa. Nel secondo codicillo del 5 agosto 1501, il Barbarigo dichiara di voler spendere 300 ducati per la "repparatione sive fabrica" dell'ospedale di San Marco, "ad laudem et honorem omnipotentis dei, et pro remedio salutis anime nostre", deliberando altresì un lascito in natura per 10 staia di granaglie e 20 cataste di legna all'anno in favore delle povere donne di quell'ospedale.

Dopo i legati stabiliti per gli istituti di Sant'Antonio e della Pietà, il testamento seguita con ventinove legati a vantaggio di altrettanti monasteri - esplicitamente designati - della città e della laguna, nonché con il conferimento di 50 ducati "ad altri monasteri de monache observante si in Venexia chome a Muran", il tutto qual contropartita di preghiere. Né il doge trascura la Scuola della Carità, beneficata con 500 ducati in titoli di Stato e 25 in contanti da distribuire ai poveri. Legati di entità ancora maggiore dispone per il monastero di Sant'Andrea al Lido, per i frati di Santa Maria della Carità e per il convento di Santa Maria degli Angeli. Resta anche assegnato un dipinto votivo che lo ritrae dinanzi alla Vergine, da collocarsi nella loro chiesa sull'altare maggiore.

Esauriti i singoli lasciti a favore dei familiari, comprese le figlie e i generi, il Barbarigo non manca di ricordare i domestici. Andrà emancipata la schiava Caterina, e padrona dei propri effetti personali nonché di un letto completo di lenzuola e coperte, ricevendo inoltre dal padrone 15 ducati "per el suo maridar" e altri 5 "per sue altre spexe"; Ruoxa Schiavona avrà il possesso degli effetti personali, un letto e 20 ducati, oltre all'assicurazione scritta di aver riservato un posto per sé alla Ca' di Dio, così come un'altra serva, Jacoma da Vicenza - peraltro raccomandata ai familiari e beneficata con l'equivalente del salario più 5 ducati "per amor de Dio" -, potrà contare su una sistemazione presso l'ospedale di San Marco, chiedendo in cambio il testatore ch'ella si rechi "a pregare el nostro signor et la sua santissima madre per lanima nostra" nelle chiese di Santa Maria dei Miracoli e di San Fantin; a Maddalena, serva anch'essa, vanno 10 ducati e 10 ancora e un letto in caso di matrimonio, mentre ad Anna, moglie di Zorzi Gussoni, cui al tempo del collocamento era stata conferita "una buona dote", sono attribuiti 15 ducati e oggetti di famiglia per un controvalore di 10 ducati. Il Barbarigo riserva dei lasciti personali ad altri tre precedenti e attuali famigli, Matio Bergamascho, Batista de Santa Sofia e Margarita Albanese. Il testamento prosegue quindi con la divisione dell'asse ereditario, costituito da liquidi e proprietà, tra le figlie maritate e i nipoti e con lasciti minori che contemplano, tra le altre, delle assegnazioni in favore di alcuni servi (di sesso maschile). Il 17 luglio 1501 il doge procede alla compilazione del primo codicillo, espressamente rivolto ai "nostri nevodi da cha Barbarigo in morte chome in vita in ogni tempo". Quanto al secondo codicillo - già richiamato più sopra e datato 5 agosto 1501 -, vi si nomina un secondo esecutore testamentario, si aumenta di 25 ducati il legato istituito nella carta originaria per il convento di San Domenico e vi si ribadiscono i lasciti all'ospedale di San Marco.

Del tutto evidente, nel testamento di Agostino Barbarigo, la motivazione religiosa che ne ispirò la maggior parte degli atti di carità (58). La volontà di alleviare le sofferenze dei poveri stava indubbiamente alla base di taluni dei legati prescritti dal testatore, ma la finalità prima e dichiarata dei suoi lasciti era la salvezza dell'anima sua e dei parenti defunti per mezzo delle messe e delle preghiere di intercessione. Alla maniera dei testatori del tardo medioevo e dell'inizio dell'età moderna nell'Europa cattolica, il doge dispose legati a vantaggio di un gran numero di fondazioni ecclesiastiche, addirittura ricoprendo la città e la laguna con le proprie largizioni al fine di garantirsi un patrimonio di devozione indispensabile alla salute dell'anima. E tutti i beneficiati venivano reclutati a recitar preghiere per il testatore, dai confratelli della Scuola della Carità alle monache di Santa Maria degli Angeli, dal clero della parrocchia fino ai fedeli servitori.

Nel testamento del doge compaiono in qualità di legatarie molte delle principali istituzioni caritative veneziane; oltre ai fondi stanziati per il mantenimento dei poveri della Scuola e della parrocchia di appartenenza, oltre alla parte di decima del clero espressamente riservata ai più bisognosi, compaiono nell'atto - e per quote anche cospicue - quegli ospizi che si occupavano in particolare dei poveri strutturali. A Santa Maria della Pietà - istituto ubicato in riva degli Schiavoni - andavano 100 ducati e 10 all'ospedale di Sant'Antonio, fondato nel 1476 e noto anche come ospitale di Messier Gesù Cristo. In quanto doge, il Barbarigo deteneva lo iuspatronato sia sull'ospizio di San Marco che sulla cosiddetta Ca' de Dio, entrambe istituzioni votate alla protezione delle povere donne (59). Come appare chiaro dal suo testamento, il doge prendeva molto seriamente quel patrocinio: abbondanti largizioni vi figurano infatti a favore dell'ospizio marciano, e così pure la disposizione che due delle sue serve fossero accolte come ospiti rispettivamente nell'uno e nell'altro istituto.

I lasciti del Barbarigo ai servi appartengono a un settore dell'assistenza e della beneficenza che non è stato ancora sistematicamente indagato dagli storici. Il doge si preoccupò di provvedere al benessere futuro di coloro che avevano fedelmente servito lui e la sua famiglia; quanto alle serve, due furono i modi del suo intervento: le più giovani ricevettero somme di denaro contante e beni d'uso da impiegarsi per la costituzione della dote, mentre le più anziane ebbero garantita una certa tranquillità per la vecchiaia grazie all'assicurazione di un posto negli ospizi.

Agostino Barbarigo non fu l'unico dei testatori del tempo a elargire, per mezzo di legati, assistenza individuale a quanti godessero di un qualche legame personale con loro. Così Paolo Giovanni Morosini, il quale nel testamento datato al 1465 lasciò diversi oggetti di famiglia, tra cui un letto, alla fantesca Stana "azo le se posi maridar, e atender a far ben" (60); nel 1540 Laura Sanudo, moglie di Antonio Bolani, trasmise a Caterina Schiavona, "garzona de casa", una dote di 50 ducati in contanti e in natura (61); e Aldo Manuzio dispose un legato a vantaggio di due delle figlie del servo Hilario Botiro da Parma, affinché potessero prendere marito (62). Non solamente le giovani serve e le figlie dei servi di famiglia ricevevano liberalità dotali ché, anzi, venivano parimenti beneficate di un contributo per la dote le figlie di affittuari che vivevano nella corte dei palazzi patrizi, di artigiani dei dintorni, di coparrocchiani.

Sono i testamenti delle donne a mostrare la maggiore sensibilità ai bisogni delle giovani di loro conoscenza, mentre quelli degli uomini esprimono una propensione verso i legati indistinti, lasciando ad altri il compito di scegliere le beneficiarie individuali. Il doge Michele Steno lasciò una somma di danaro perché si dotassero alcune fanciulle ben individuate - fra le quali una Caterina, figlia del barbiere Silvestro della parrocchia di Santa Fosca, che ebbe 10 ducati -, ma dispose altresì affinché il residuo di bilancio del suo patrimonio fosse impiegato per maritare "filiarum bonorum hominum marinaiorum habitancium Veneciis" (63).

Né il doge Barbarigo fu l'unico patrizio ad esercitare i propri diritti di iuspatronato e a far leva sulle proprie relazioni per sovvenire dei protetti anziani. Alla fine del secolo XVI, il futuro doge Leonardo Donà - per l'intanto procuratore di San Marco - concedette un posto in un ospizio di carità, sottomesso alla giurisdizione dei procuratori, alla serva Pascha Rossi "povera et vecchia de anni 70 in circa che ha servito fidel et honestamente in casa venti e più anni per riparo della sua vecchiezza" (64). Anche coloro che non avevano accesso ai posti negli ospizi o nelle case di carità non rinunciavano a garantire ai servitori anziani dei vitalizi o il mantenimento nelle proprie residenze. Giorgio Corner prometteva per via testamentaria alla vecchia serva Magdalena cibo, vestiario e una stanza in casa propria, mentre un notaio assicurava il mantenimento a dona Anzola, la domestica a cui dava da vivere già da lungo tempo, nonostante fosse diventata cieca e non si potesse "haver da lei alcun servitio" (65).

Come da molti atti testamentari emerge la convinzione dei testatori che il collocamento in monastero o il matrimonio fossero i modi più adatti di aiutare una giovane donna, così emerge la certezza che la maniera migliore di provvedere a un giovanotto fosse quella di fornirgli le capacità e i mezzi necessari a intraprendere un mestiere e guadagnarsi la vita. Marino da Lezze lasciò in legato al servo Antonio la sua gondola, "azo ce labi cauxa de far ben" (66). E il pittore Palma il Giovane registrò nel proprio testamento di aver mantenuto in casa il figlio della serva Maria Miona e di avergli insegnato "la professione della pitura" (67). Persino, certi patrizi autorevoli, dall'ampia rosa di relazioni pubbliche, erano capaci di procurare ai dipendenti fedeli impieghi di governo minori. Insomma, questo genere di assistenza consentiva ai giovani di essere indipendenti - dunque non costituendo un fardello per lo Stato o per le istituzioni caritative - e di condurre un'esistenza dignitosa.

Sebbene gli esempi fin qui citati riguardino membri di una élite abbiente - patrizi e ricchi popolani -, anche i Veneziani di modeste condizioni impiegavano la carta testamentaria come un mezzo per praticare forme personali di carità. Di nuovo un esempio che vale per molti. Margarita, una vedova povera immigrata dal Friuli, fa stendere il proprio testamento nell'ottobre del 1541 (68), nominando esecutori testamentari Nicolò Botenigo, prete in San Tomà, e un tal Pasquale Bochaler. A fronte di un'eredità invero assai modesta, la testatrice chiede di essere sepolta nel camposanto dei Frari, lasciando agli esecutori di stabilire il costo della sepoltura. Due paia di lenzuola vanno poi alla nipote Caterina, un paio al nipote Giacomo e un altro paio al commissario testamentario e confessore, il prete Botenigo, nonché un ducato al notaio estensore del documento; ancora un paio di lenzuola e un cofanetto dipinto "a Francesco orfano sta in casa de Cecilia appresso di me". Gli altri beni residui saranno distribuiti ai "poveri bisognosi", "per l'amor di Dio". Qui è tutto il testamento di Margarita, ove si dimostra che anche i più poveri Veneziani usavano le loro limitate risorse per soccorrere gli altri. Dei lasciti prescritti da Margarita, il più interessante è certamente quello a favore dell'orfano Francesco, null'altro che un vicino. Allo stesso modo dei concittadini più ricchi, anch'essa pensò di destinare parte della propria modesta sostanza a un povero da lei ben conosciuto. Lasciò il resto ai "poveri bisognosi", e non ci è dato di sapere che cosa la testatrice intendesse con questa locuzione.

Perché i testatori disponevano dei legati a vantaggio di soggetti specifici? Certo, avevano tutta una serie di motivi validi per farlo, dalla stima all'affetto sincero per persone verso le quali provavano compassione o, nel caso dei domestici, al fatto che questi ultimi li avessero serviti fedelmente. Presso i testatori poveri un fattore determinante poteva essere il desiderio di aiutare coloro la cui condizione conoscevano molto bene e, anzi, essi stessi condividevano. Quanto all'élite abbiente, l'assistenza e la beneficenza si mescolavano impercettibilmente nel contesto del sistema della clientela e del patronaggio, assumendo un'importanza sociale e politica. Sistemare i poveri negli ospizi o procurar loro un impiego nell'amministrazione dello Stato significava per i patrizi dimostrare (e mettere alla prova) il proprio potere politico e la propria influenza. Di più, la fedeltà e la gratitudine di chi veniva così beneficiato aumentavano l'onore e il prestigio dei benefattori. Insomma, con le dimostrazioni di carità i membri dell'élite affermavano il proprio status sociale. Tuttavia il movente principale dell'azione caritativa rimaneva quello religioso. Dietro quasi ogni lascito vi era l'obbligo - chiaramente espresso o sottinteso - per i legatari di pregare per i loro benefattori. Per mezzo dei legati a soggetti ben noti - i poveri conosciuti -, i testatori instauravano un legame personale con quegli individui che si credeva Dio avesse maggiormente fornito di ricchezze spirituali; e adempivano, i testatori, al precetto formulato da Cotrugli, di far iniziare l'opera di carità dai più vicini ("congiunti"). La beneficenza privata confermava la relazione simbiotica tra ricchi e poveri.

A quest'ultimo riguardo, i legati più efficaci erano quelli in cambio dei quali si richiedeva al beneficiato di recarsi in varie chiese della città per pregare o raccogliere indulgenze per l'anima del testatore. Più sopra abbiamo già incontrato una prescrizione del genere, nel testamento di Agostino Barbarigo, laddove il doge raccomandava alla serva Jacoma da Vicenza, quale contropartita spirituale al posto procuratole presso l'ospizio di San Marco, di andare a pregare per la salute della sua anima nelle chiese di Santa Maria dei Miracoli e di San Fantin. Nel suo testamento datato al 1501, Elena, vedova di Vittore Marcello, lasciava 2 ducati a una Elena "famule domus" purché le procurasse le indulgenze concesse nelle chiese della Santa Trinità e di San Lorenzo, chiedendo inoltre a un'altra donna, Dominica, di visitare le chiese di San Pietro di Castello e di Santa Croce (69). Erano le donne anziane, come vecchie balie e domestiche, quelle più spesso impegnate in tal sorta di lavoro spirituale, al punto che Contarina, vedova del doge Nicolò Marcello, ordinò nel suo testamento agli esecutori di scegliere "aliquas bonas personas" che andassero per varie chiese a patto che non si trattasse di "famule aliquorum nec nutrices" (70). Contarina voleva che le donne incaricate di tal cura fossero pagate. La donna prescelta per recarsi in San Marco avrebbe dovuto ricevere 5 ducati, "quia ipsa persona debet ire quotidie".

Nei giorni festivi e in altre occasioni speciali le chiese veneziane si riempivano di persone in cerca di indulgenze. Riferisce Marin Sanudo che nell'aprile del 1507 Vi fu "gran concorsso di zente" che chiedeva indulgenze presso gli ospedali di Sant'Antonio e della Pietà (71). Racconta Francesco Sansovino del giorno in cui il doge si recava nella chiesa di San Zaccaria: "[...] è in quel giorno una grande indulgentia, onde vi concorre tutto il popolo della città!" (72). Erano folle di povera gente - donne, soprattutto -, che recitavano preghiere e cercavano indulgenze a pro dell'anima dei ricchi.

Il dipinto con l'Elemosina di sant'Antonino di Lorenzo Lotto, eseguito per i Domenicani dei Santi Giovanni e Paolo nel 1542, ci dà un'idea di che cosa si intendesse per "gran concorsso di zente". Nella parte in basso a destra del quadro si osserva un gruppo di donne povere ma dignitose che avanzano supplica di essere allibrate nel registro dei poveri che sta alle spalle del diacono. In basso a sinistra è un altro gruppo di persone, questa volta formato da uomini e donne che protendono le mani implorando di ricevere una delle elemosine che un secondo diacono dispensa dalla borsa del danaro. Al di sopra dei due gruppi, sant'Antonino in trono, come un giudice, ascolta il consiglio degli angeli sui meriti dei supplici. Lotto annotò nel suo libro dei conti di aver fatto dei ritratti di poveri, quasi certamente preparatori a questo dipinto; è per ciò che, forse, esso presenta in modo tanto convincente la figura del povero veneziano e la pratica dell'elemosina (73), illustrando peraltro con chiarezza quel rapporto di simbiosi tra donatore e povero di cui si è già detto: i gesti, gli sguardi fissi dei supplicanti santificano Antonino.

Abbiamo evidenziato, con gli esempi riportati sopra, il modo in cui i privati usavano i propri testamenti per mettere in pratica una forma molto personale di carità, diretta a favore di persone ben precise. Naturalmente le carte testamentarie prevedevano anche - come quella del doge Barbarigo - dei lasciti ai maggiori

istituti caritativi cittadini - chiese, ospizi, Scuole, parrocchie -, ma allo stato attuale delle conoscenze non è possibile valutare l'impatto finanziario globale dei legati caritativi sulle istituzioni di assistenza veneziane. Occorre tuttavia sottolineare come le donazioni caritative per via testamentaria non fossero del tutto spontanee, giacché i notai che aiutavano i testatori a redigere l'atto di ultima volontà erano tenuti a norma di legge a chieder loro se intendessero disporre dei legati a beneficio di istituti particolari. Nel settembre del 1431, ad esempio, il maggior consiglio approvò una legge che ordinava ai notai di domandare ai testatori se volessero far lasciti all'ospedale della peste di Santa Maria di Nazareth; in seguito, nel dicembre del 1436, ancora il maggior consiglio aggiunse alla lista delle istituzioni per le quali i notai dovevano porre tal domanda l'ospizio degli orfani della Pietà. E leggi successive furono emanate riguardo ai poveri vergognosi, ai poveri mendicanti e ai catecumeni (74).

I tentativi dello Stato di indirizzare le donazioni caritative verso destinazioni istituzionali non sempre riuscivano. Sovente, alla richiesta dei notai i testatori rispondevano di non aver intenzione di far legati del genere ovvero di non avere ricchezze residue da lasciare ("non ho da lassar"). Ma le direttive impartite ai notai aprono il discorso sul ruolo svolto dallo Stato nel contesto della carità tradizionale a Venezia.

La carità dello Stato

Insieme agli istituti di carità e all'azione dei privati, lo Stato era l'altro grande vettore di assistenza e beneficenza. Sebbene in gran parte l'intervento statale si manifestasse a seguito di calamità naturali o disastri provocati dall'uomo, va detto per un verso che alcune forme assistenziali erano praticamente regolarizzate e persino istituzionalizzate; e, per altro verso, che i Veneziani di qualunque ceto sociale - dai patrizi andati in fallimento a causa di avverse circostanze ai vecchi marinai cui l'età rendeva impossibile l'imbarco -, tutti si rivolgevano al governo marciano per riceverne l'aiuto. È d'altronde prerogativa di ogni governo mostrare clemenza per i condannati, pietà per gli sventurati, favore per i sudditi leali.