L'economia

L'economia

Crisi e rilancio

Per Venezia e la sua economia il Cinquecento iniziò sotto cattivi auspici. Mentre la Repubblica era impegnata nella guerra contro l'impero ottomano (1499-1503) una guerra culminata nella disfatta navale di Zonchio e che, oltre ad un grande sforzo finanziario, costò a Venezia la perdita delle basi strategiche e commerciali di Modone e Corone in Morea - giungeva, nel 1501, la notizia che a Lisbona erano arrivate dalla rotta del Capo di Buona Speranza le prime navi portoghesi cariche di spezie. Di lì a qualche anno Venezia si trovò nuovamente impegnata nella guerra, questa volta in Terraferma, per fronteggiare la Lega di Cambrai; dopo la sconfitta di Agnadello (1509) e lo smembramento dei domini di Terraferma, ci vollero otto anni di dura lotta per riconquistarli. Nel 1517, d'altra parte, la conquista ottomana della Siria e dell'Egitto metteva a repentaglio gli interessi commerciali veneziani in Levante.

Questa serie di rovesci e di sciagure colpiva le basi stesse della prosperità di Venezia, una prosperità che ancora nel 1501 Marin Sanudo aveva rievocata in termini forse eccessivi, ma non del tutto ingiustificati: "In nessun tempo mai più s'era trovata la veneta nazione in maggior grado di prosperità, di potenza e di forza [...]. Il suo porto era sempre frequentato da innumerabile quantità di mercantili bastimenti, o nazionali o forastieri, che da ogni parte concorrevano in esso [...]. Il traffico che si faceva per essi in tutti gli empori dei quattro punti cardinali del globo era immenso" (1).

Base di tanta prosperità era stato, se non proprio il monopolio, certamente il primato che Venezia, superata la prova decisiva del duello con Genova (1381) e conquistata o riconquistata nei decenni successivi una catena di basi navali e commerciali in Dalmazia, in Morea e nell'Egeo, aveva affermato nei traffici tra l'Europa e il Levante. Primo fra tutti, quello particolarmente lucroso delle spezie provenienti dall'oceano Indiano attraverso l'Egitto o la Siria: secondo stime attendibili, già intorno al 1400 i suoi mercanti controllavano il 60% di tutte le spezie destinate ai mercati europei e questa imponente quota di mercato salì alla fine del secolo a oltre il 70% (2). D'altra parte, la conquista della Terraferma dall'Adige all'Adda, compiuta essenzialmente tra il 1404 e il 1434, aveva fatto di Venezia la capitale di uno dei maggiori stati italiani, le aveva aperto ampi sbocchi per le proprie merci e aveva messo a disposizione dell'erario nuove, cospicue fonti di entrata; ma soprattutto le aveva assicurato il controllo delle vie d'accesso ai passi alpini del Brennero e di Pontebba essenziali per gli scambi con i mercati tedesco e austriaco.

I drammatici avvenimenti del primo quindicennio del secolo XVI scossero per un momento le basi stesse della potenza e della ricchezza della città di S. Marco e, tra il 1536 e il 1540, una nuova dura prova si profilò con il rinnovarsi della guerra contro il Turco e la disastrosa sconfitta navale della Prevesa. E tuttavia Venezia si era ripresa e per un sessantennio la sua economia darà prova di un forte dinamismo e, fatto per noi non meno interessante, di una singolare capacità di adattamento di fronte a un'economia mondiale in rapida trasformazione. Tanto che uno scrittore e uomo politico veneziano, Nicolò Contarini, potrà rievocare gli ultimi anni del secolo XVI in termini non molto diversi da quelli usati da Marin Sanudo cent'anni prima. Venezia, scriverà Contarini, "era all'hora [...] abondante di tutte le cose le quali la fertilità del paese, l'industria degl'huomeni et l'opportunità del sito suole apportare ne governi ben regolati [...]. Il commercio mercantile [...] per ogni parte confluiva tanto che [...] al presente si considerava Venezia forse maggiore che in altri tempi si fusse stata" (3). Dati precisi tali da consentirci di seguire da vicino le vicende dell'economia veneziana nel Cinquecento non ne abbiamo, a dir il vero, molti. Ma quei pochi dati sicuri di cui disponiamo sono sufficienti, in prima approssimazione, a darci un idea del suo evidente dinamismo.

Nel 1509 la città contava 115.000 anime circa. Nel 1563 un censimento ne registrava 168.627: nel giro di un cinquantennio dunque c'era stato un aumento di quasi il 50% a un tasso medio annuo dell' 1%. La peste, abbattutasi sulla città nel 1576-77, distrusse forse un terzo della popolazione, riportandola bruscamente ai livelli dell'inizio del secolo (120.000 anime circa). Ma dopo la peste la ripresa fu rapida: nel 1586 Venezia contava infatti 148.637 abitanti, con un incremento di oltre il 20% in dieci anni o del 2% in media all'anno, e cioè con un ritmo di accrescimento veramente eccezionale (4).

La crescita demografica di un centro urbano non è, in sé, indice di espansione economica e tanto meno di crescente benessere. Ma va tenuto presente che l'incremento del 50% che si verificò nel periodo 1509-1563 ben difficilmente può essere attribuito al solo movimento naturale, all'eccedenza cioè delle nascite sui decessi; ad esso contribuì anche l'immigrazione che, come si dirà più avanti, è fenomeno documentato per quel periodo (5). E all'immigrazione va attribuita, a maggior ragione, la rapida ascesa dei totali demografici dopo la peste. Il che sta a indicare che per tutto il secolo Venezia esercitò un forte richiamo su gente che presumibilmente vi si trasferiva nella speranza di trovar lavoro nelle svariate attività - commerci, navigazione, artigianato - che fiorivano in un grande centro di traffici quale era Venezia.

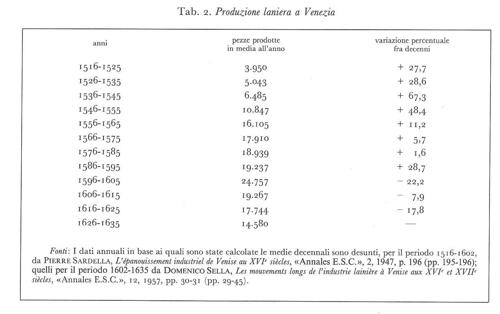

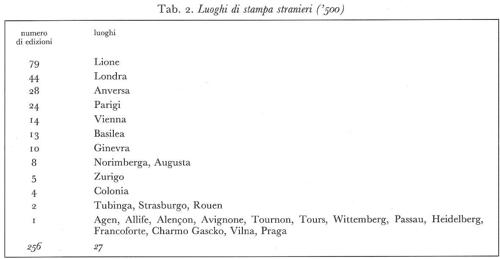

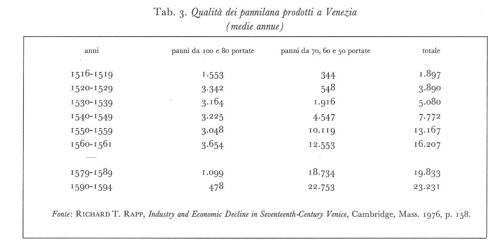

Qualche dato basterà, del resto, a spiegare la forte attrattiva della città di Rialto nel Cinquecento. Fra il 1540 e il 1570 circa, come vedremo, la consistenza della flotta mercantile veneziana raddoppiò e incremento forse anche maggiore ebbe la marina militare. Nell'ultimo trentennio del secolo, è vero, la marina mercantile entrò in una fase di rapido declino, ma ciò non si tradusse affatto in una contrazione del movimento di navi e di merci nel porto, perché anzi proprio in quel periodo tale movimento toccò i livelli più alti di tutto il secolo, e ciò grazie al crescente afflusso di navi straniere. È quindi possibile che l'intensificarsi dei servizi portuali (carico e scarico di merci, riparazioni di navi, vettovagliamento delle ciurme in transito) sia valso a compensare in parte il declino degli armamenti e delle costruzioni navali. Ma richiamo anche più forte esercitarono le industrie. Su di esse ritorneremo più in là, ma fin da ora giova ricordare che nel corso del Cinquecento Venezia si impose come uno dei massimi centri manifatturieri d'Europa. Mentre infatti continuavano a fiorire industrie tradizionali come quelle del vetro e della seta, si svilupparono anche industrie di più recente origine quali la stampa e il lanificio. La prima, insediata a Venezia fin dal 1470 circa, conobbe la sua massima fioritura nel secolo XVI durante il quale un centinaio di stampatori-librai avrebbero pubblicato un totale di 15-20 milioni di volumi, ponendo Venezia nettamente in testa a tutte le maggiori città italiane sedi dell'industria della stampa (6). Quanto al lanificio, i suoi inizi risalgono anch'essi probabilmente alla seconda metà del secolo XV, ma la sua età d'oro fu il secolo successivo quando, nel giro di ottant'anni, la produzione di pannilana salì da poche migliaia a un massimo di 28.000 pezze (7).

Allo sviluppo delle manifatture si accompagnò anche quello delle attività finanziarie. È ben vero che, in conseguenza della paralisi dei traffici e degli enormi prelevamenti compiuti dallo Stato in occasione della guerra di Cipro (1570-1573) e della peste seguita di lì a poco, una gravissima crisi investì i banchi privati che da tre secoli avevano svolto una funzione di primo piano nell'economia dell'emporio realtino (8). Ma la creazione nel 1587 di un ente pubblico, il Banco della Piazza di Rialto, che assume le funzioni dei banchi di scritta privati e in particolare il pagamento delle lettere di cambio, ristabiliva la fiducia del mondo degli affari (9). Fiducia che si rafforza mano a mano che la Repubblica estingue l'enorme debito pubblico accumulatosi durante la guerra di Cipro e un'imponente massa di denaro torna in mano ai privati (10). Il risultato fu che all'aprirsi del secolo XVII dei mercanti potevano affermare che "in Italia e forse in Europa non si trovava una piazza più comoda di quella di Venezia per avere denaro e pagare i debiti dei cambi da ogni parte del mondo" (11).

In sintesi, si può dunque affermare che nel corso del Cinquecento Venezia, superata la crisi iniziale, conservò o ritrovò la sua attrattiva per uomini, navi e merci. Il che non significò tuttavia che, superate le sventure dell'inizio di secolo, tutto, nell'economia veneziana, ritornò al punto di prima. L'analisi delle sue principali componenti mostrerà infatti che il rilancio cinquecentesco fu attuato grazie a profonde trasformazioni e adattamenti.

Il movimento del porto

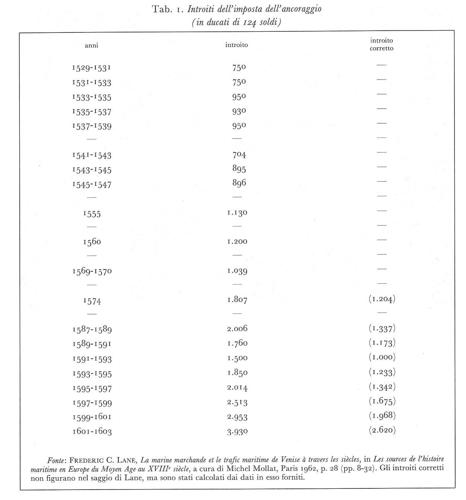

Per conoscere un'economia come quella di Venezia che da secoli aveva la sua ragion d'essere nella raccolta e la redistribuzione di merci provenienti per mare soprattutto dal Levante (spezie, cotone, seta, zucchero, grano, pellami, vini) e di merci europee destinate per lo più al Levante (fustagni tedeschi e lombardi, pannilana italiani e inglesi, rame, argento e articoli di vetro), il movimento del porto costituisce un metro prezioso. Purtroppo non disponiamo, fino ai primi decenni del Seicento, di dati relativi al volume o al valore complessivi di merci annualmente smistate a Venezia. Disponiamo però, grazie alle ricerche di Frederic C. Lane, di una fitta serie di dati relativi alle concessioni in appalto del dazio "dell'ancorazo", vale a dire dell'imposta pagata da tutte le navi che gettavano l'ancora nella laguna. Grosso modo proporzionale alla portata di ciascuna, esso gravava maggiormente sulle navi straniere in ossequio alla tradizionale politica della Repubblica che mirava a favorire i propri armatori rispetto a quelli stranieri.

A proposito di questi dati (tab. 1) va osservato in primo luogo che, trattandosi di somme versate anticipatamente all'erario dagli appaltatori dell'imposta, essi non rispecchiano anno dopo anno quanto costoro effettivamente riuscirono a riscuotere dalle navi in arrivo, ma piuttosto le loro previsioni circa il traffico portuale nel successivo anno o triennio. In secondo luogo va tenuto presente che l'imposta subì un aumento del 50% circa nel 1574: per renderli omogenei con i precedenti, i dati dal 1574 in avanti sono stati pertanto "corretti", vale a dire ridotti di un terzo. Infine c'è da ricordare che il gettito dell'ancoraggio poteva venire sensibilmente modificato da un maggiore o minore afflusso di navi straniere, dato che esse erano tenute a pagare un'imposta più elevata. E tuttavia, pur entro questi limiti, la serie di dati della tab. I costituisce, a detta di Lane che la ha criticamente vagliata, un indice prezioso, anche se inevitabilmente grossolano, per conoscere le tendenze di fondo del movimento del porto nel corso di un secolo.

I dati parlano chiaro. Dal 1529 al 1547 il movimento di navi, pur fra alti e bassi, segnò un tendenziale, anche se lento, aumento dell'ordine del 20%; dalla metà del secolo l'aumento si fece più rapido tanto che nel 1574, all'indomani della guerra di Cipro, il gettito dell'ancoraggio (al netto dell'aumento del 50%) risultava di un buon 30% maggiore che nel 1547; e dopo una sensibile flessione negli anni Ottanta in concomitanza con la crisi finanziaria di quegli anni (12), il moto ascendente riprese nell'ultimo decennio del secolo, sì che nel 1601, con un gettito di 2.600 ducati, si era ad un livello più che raddoppiato rispetto a quello del 1574. E che quello di fine secolo non fosse soltanto un aumento illusorio dovuto al fatto che in quegli anni una quota crescente delle merci che affluivano a Venezia era trasportata da mercantili stranieri, da navi cioè sulle quali gravava un'imposta maggiore, è provato dall'andamento fortemente ascendente dei principali dazi doganali in quegli anni (13); ed è provato altresì da dati parziali sul movimento di merci in arrivo: dai porti dalmati infatti giunsero 11.000 colli di merci in media all'anno tra il 1586 e il 1591, e 17.000 circa tra il 1592 e il 1595; dalla Siria vennero importate I.800 balle di seta nel 1590-91 e 2.400 circa cinque anni dopo; e le importazioni di olio dalla Puglia e da Candia salirono da circa 10 milioni di libbre nel quinquennio 1580-85 a circa 15 milioni nel quinquennio 1592-98 (14).

Sulla scorta dei dati dell'ancoraggio si è pertanto autorizzati a concludere che tra il 1530 e il 1600 circa il movimento del porto andò intensificandosi, lentamente dapprima e poi con ritmo più rapido via via che ci si avvicina alla fine del secolo.

La marina mercantile

La lenta crescita del movimento del porto protrattasi fino al 1570 circa fu accompagnata da una forte ripresa del naviglio mercantile battente bandiera veneta. Ma, paradossalmente, l'opposto avvenne negli ultimi decenni del secolo quando il traffico portuale si fece più intenso: in quel periodo infatti la marina mercantile veneziana appare in fase di netto ripiegamento.

Nel 1498 essa risultava costituita di 34 unità di forte tonnellaggio (e fra esse erano comprese le "galere da mercato") per un complesso di 26.800 botti (16.000 tonnellate circa). Sei anni dopo, al termine della guerra contro il Turco e in conseguenza delle dure perdite subite anche dal naviglio mercantile, Venezia disponeva di sole sedici unità (15). Mancano dati per il lungo periodo 1504-1560, un periodo che oltre ai drammatici avvenimenti connessi con la guerra della Lega di Cambrai, comprende anche la guerra contro i Turchi (1536-1540) che fu particolarmente deleteria per i traffici veneziani. Sappiamo però che nel 1560 la flotta mercantile aveva ritrovato la consistenza di un tempo: 37 unità per un complesso di 29.000 botti (17.000 tonnellate circa), e si trattava per lo più di "navi rotonde" a propulsione interamente velica anziché di galere da mercato ormai cadute in disuso (16). La crescita della flotta mercantile continuò negli anni Sessanta tanto che alla vigilia della guerra di Cipro essa poteva vantare un tonnellaggio forse mai raggiunto in passato, qualcosa come 40.000 botti (24.000 tonnellate circa) (17). Nel trentennio successivo, invece, movimento del porto e tonnellaggio navale seguirono traiettorie divergenti: mentre il primo, come si è detto, raggiungeva livelli massimi proprio alla fine del secolo, la flotta mercantile, decimata durante la guerra di Cipro, non si riprese più: nel 1576 era ridotta a 12.750 botti; nel 1590, a sole 10.000; se nel 1605 il tonnellaggio era risalito a quasi 20.000 botti e anche tenuto conto dell'aumento del naviglio minore che non è compreso nei dati testé citati, si trattava pur sempre di una flotta molto ridotta rispetto alla consistenza raggiunta nel 1570 (18).

Il significato di questo divario tra attività del porto e attività armatoriale è evidente: durante il "boom" di fine secolo i Veneziani furono via via meno presenti come fornitori di noli marittimi; quote sempre maggiori delle merci che entrarono o uscirono dalla laguna viaggiavano su navi straniere (19).

Quali furono le cause del parziale abbandono, dopo il 1570, di un settore di attività - quello dei trasporti marittimi - che da secoli sembrava connaturale alla città di S. Marco?

Per rispondere non mi sembra necessario fare appello a un presunto collasso dello spirito imprenditoriale dei Veneziani e ad un loro ripiegamento verso investimenti meno rischiosi quali la proprietà fondiaria e il prestito a interesse, perché in altri settori vitali dell'economia la partecipazione veneziana rimase, come vedremo, molto attiva fino alla fine del secolo. Converrà piuttosto tener presenti tre sviluppi collegati fra loro che caratterizzarono il tardo Cinquecento e modificarono radicalmente il mercato dei noli nel Mediterraneo.

La concorrenza delle marine nordiche

Ci fu, in primo luogo, l'avvento massiccio di nuovi concorrenti, e segnatamente dei velieri nordici (francesi, inglesi, anseatici e olandesi) nelle acque mediterranee. I nuovi venuti non si limitarono a soppiantare le navi venete sulle rotte che collegavano i porti mediterranei a quelli atlantici, ma offrirono condizioni di noleggio tali che gli stessi mercanti veneziani preferirono spesso affidare le proprie merci alle navi nordiche anche sulle rotte interne del Mediterraneo e in particolare su quella tra Venezia e il Levante.

L'occasione propizia che si offerse ai cosiddetti "Ponentini" per intervenire ed affermarsi nei traffici del mare interno fu la guerra di Cipro in quanto essa, per tre anni, paralizzò l'attività marinara veneziana e inflisse perdite gravi al naviglio mercantile veneziano impegnato nel logorante e rischioso compito di rifornire le forze navali e terrestri della Repubblica che difendevano l'isola di Cipro (20).

Di questa temporanea paralisi si avvantaggiarono innanzitutto i mercanti e gli armatori marsigliesi che fin dalla metà del secolo erano comparsi nei porti del Levante ed erano riusciti a sottrarre ai Veneziani una parte delle forniture di merci orientali al mercato francese. La loro presenza si fece più incisiva al tempo della guerra di Cipro, al punto che in quegli anni Marsiglia rifornì parte del mercato tedesco. Ma si trattò di un successo effimero: per tutto il resto del secolo XVI, quando la Francia fu sconvolta dalle guerre di religione, la concorrenza marsigliese non costituì più una seria minaccia per la marina mercantile veneziana (21).

Non così quella inglese che, delineatasi negli anni della guerra di Cipro, si accentuò fino alla fine del secolo e oltre. Nel Mediterraneo le navi inglesi si erano saltuariamente avventurate prima del 1570, ma, salvo brevi intervalli, le forniture di prodotti levantini e mediterranei (spezie, seta, cotone, zucchero, vino e uva passa) al mercato inglese erano state assicurate per due secoli dai Veneziani, sia con le "galere di Fiandra" o con grossi velieri che da Venezia si spingevano fino a Southampton, sia per via terrestre attraverso la Germania fino ad Anversa (22). La paralisi dei trasporti veneziani all'inizio degli anni Settanta e il saccheggio di Anversa nel 1576 indussero gli Inglesi a salpare in forza alla volta del Mediterraneo e da quel momento la loro presenza sarà determinante tanto nell'attività strettamente commerciale quanto in quella dei trasporti marittimi. Le navi inglesi riuscirono infatti non soltanto a soppiantare quelle veneziane sulle rotte di Ponente (dal Mediterraneo al mare del Nord), ma anche su quelle di Levante (tra Venezia e i porti siriani ed egiziani). Nel 1596 il console veneto ad Aleppo riferiva che gli Inglesi "tentano et presumono [...] di condurre essi quelle mercantie in questa città [Venezia] che dalle [navi] venetiane sono sempre state condotte, poiché hanno ritrovato de mercanti nostri che [...] hanno caricato sopra le navi loro" (23). Sei anni dopo una "scrittura" dei savi alla mercanzia, dell'organo cioè preposto alla politica commerciale della Repubblica, confermava il sopravvento del naviglio inglese rispetto a quello veneziano in termini anche più espliciti: "Li forestieri et stranieri de lontanissimi paesi si sono fatti patroni affatto di tutte le maestranze et marinarezze, et gl'Inglesi in particolare, havendo discacciato del tutto li nostri dalla navigatione et viaggio di Ponente, si sono anco introdotti in quello di Levante e di tutte le Isole et Stato della Repubblica" (24). Del resto, qualche anno prima le marine nordiche avevano clamorosamente dimostrato la loro forza e la loro capacità di rapido intervento nei traffici mediterranei in occasione delle grandi carestie che afflissero tutto il mondo mediterraneo tra il 1587 e il 1593: i massicci invii di grano dai paesi baltici furono effettuati non già da navi mediterranee, ma da navi nordiche - anseatiche, olandesi e inglesi (25).

Alla base del successo dei nordici c'era in primo luogo il minor costo delle loro navi rispetto a quelle costruite negli "squeri" della Laguna. "La molta spesa che fa bisogno nella fabricatione di una nave in questa città", afferma un documento governativo del 1594, fa sì che "pochi per l'avvenire saranno che vi voglino attender, ritrovandosi maggior avantaggio d'ogni cosa nel fabricarle in luoghi alieni di quello si faccia a Venezia" (26). L'affermazione non stupisce se si tiene presente sia la crescente carenza (e pertanto l'alto costo) del legname in tutto il bacino mediterraneo in conseguenza dell'esaurirsi del patrimonio forestale, sia il rincaro della manodopera in seguito alla peste del 1576 (27).

Problemi di costo affliggono in quegli anni, oltre che la cantieristica, anche i trasporti marittimi veneziani. Nella seconda metà del secolo XVI, in un periodo cioè di generale rialzo dei prezzi e dei salari, i noli marittimi mediterranei si mantennero infatti essenzialmente stabili in valore nominale e declinarono pertanto in termini reali (28). Stretti fra costi crescenti e incassi essenzialmente stazionari, gli armatori si videro costretti o a lesinare in fatto di equipaggi (anche se ciò poteva tradursi in un deterioramento dei servizi di trasporto) o a cercare di migliorare la produttività dei servizi stessi. A detta del commissario veneto all'Armata, non pochi armatori veneziani, "spinti dall'ingordiggia dell'utile", imboccarono la prima strada reclutando "marinari di pochissima esperienza, fanti, puttazzi, timidi et non avvezzi al mare" (29), con il risultato che i loro servizi di trasporto si fecero via via meno soddisfacenti e che gli stessi mercanti veneziani si rivolsero sempre più frequentemente altrove per ottenerne di migliori. A soddisfare questa esigenza si fecero avanti gli armatori nordici che si dimostrarono capaci di offrire servizi più efficenti e, tutto sommato, meno costosi, e ciò fecero puntando essenzialmente su una più elevata produttività. La loro strategia si imperniava su tre cose: viaggi più rapidi, più intensa utilizzazione del capitale fisso e maggior sicurezza.

Nel 1584 i savi alla mercanzia svolsero un'inchiesta presso i mercanti veneziani che in passato erano stati impegnati nel commercio dei vini e dell'uva passa destinati all'Inghilterra, per conoscere le cause del declino di quel commercio. In quell'occasione gli interpellati sottolinearono non soltanto i dazi più elevati che gravavano sulle merci importate in Inghilterra dai mercanti non inglesi, ma anche il fattore velocità: nel viaggio di andata e ritorno, affermarono, calcando forse un po' le tinte, "i nostri vi spendono fin duoi anni et gl'Inglesi mesi quatro overo cinque al più" (30). E qualche anno dopo il console veneto in Siria dirà che gli Inglesi "hanno navigli presti e molto spediti" e i savi alla mercanzia ne loderanno "la prestezza di viaggio" (31).

A detta di un loro compatriota, la maggiore velocità era ottenuta dagli Inglesi grazie all'impiego di "navi agili e veloci", mentre le navi veneziane erano "grandi, pesanti e lente alla vela" (32). E un viaggiatore francese, da parte sua, osservava che le navi veneziane "non possono uscire dal porto se non con determinati, venti"; per di più, "durante i loro viaggi trascorrono più tempo alla fonda che in alto mare e in tal modo non fanno strada" (33). Né era mero sciovinismo a dettare queste parole a osservatori stranieri: nel 1601 un armatore veneziano notava che le navi inglesi "stanno continuamente sopra il mare et navigano ancora [...] con vento contrario, avanzando molto di cammino: cosa che non lo possono fare i nostri vasselli né lo sanno fare i nostri marinari" (34). Tonnellaggi minori dunque e altresì velatura più efficiente: queste sarebbero state le caratteristiche vincenti dei velieri atlantici. Di fronte a loro stavano le navi venete, più grandi e più lente. Adatte ad un'età ancora vicina quando la concorrenza sul mercato dei noli non era stata così intensa e la possibilità di trovare merci da caricare nei porti mediterranei era stata meno aleatoria, esse risultavano poco competitive nel clima ben diverso che si era venuto creando fin dagli anni Settanta.

Oltre a tradursi in più elevate velocità, la superiorità tecnica del naviglio atlantico consentiva anche di affrontare il mare nei mesi invernali, mentre le navi veneziane erano tenute per legge a navigare soltanto nella buona stagione (35). In tal modo i rivali nordici, eliminando i "tempi morti" durante i quali la nave restava inutilizzata in porto, ottenevano una migliore utilizzazione degli impianti e, in ultima analisi, costi minori.

La pirateria

A favore delle navi nordiche, e soprattutto di quelle inglesi, giocava infine, a detta dei contemporanei, il fattore sicurezza, un fattore che divenne decisivo dal 1570 in poi quando nel Mediterraneo la pirateria assunse un'intensità e una diffusione senza precedenti (36).

Nel Mediterraneo la pirateria non era certamente una novità, ché anzi essa era stata endemica fin da quando quel mare era diventato teatro di lotta tra l'Oriente islamico e l'Occidente cristiano. Ma essa si era accentuata nel corso del secolo XVI in seguito all'avanzata ottomana in Grecia, in Siria, in Egitto e lungo tutto il litorale nordafricano. La clamorosa sconfitta della flotta turca a Lepanto nel 1571 ad opera delle forze congiunte di Spagna, Venezia e papato, se aveva arginato ogni ulteriore espansione ottomana verso Occidente, non aveva però risolto una volta per sempre la secolare questione dell'egemonia - cristiana o islamica - nel Mediterraneo (37). Anzi, proprio perché Lepanto non aveva eliminato, se non temporaneamente, la potenza navale turca, la lotta per il controllo dei mari continuò a svolgersi accanita, se non nella forma di guerra aperta, certamente in quella di una guerriglia i cui protagonisti furono i pirati - turchi, albanesi, barbareschi da un lato e spagnoli, maltesi (i cavalieri di S. Giovanni Gerosolimitano), toscani (i cavalieri di S. Stefano), napoletani e siciliani dall'altro. A peggiorare le cose intervennero poi altri contendenti e altre ragioni d'urto. Nell'Adriatico, a partire dal 1540 circa, ma con particolare forza nell'ultimo quarto di secolo, comparvero gli Uscocchi, profughi cristiani dell'entroterra balcanico che, rifugiatisi lungo le coste frastagliate della Dalmazia settentrionale, si dedicarono, con piccole imbarcazioni e molta audacia, a dar la caccia non soltanto al naviglio turco ma anche (e ciò nocque gravemente a Venezia) a navi cristiane dirette ai porti ottomani o recanti a bordo merci provenienti dai paesi degli infedeli. Non diversamente dagli altri corsari, gli Uscocchi godevano del tacito appoggio di uno Stato - l'impero asburgico - che vedeva di buon occhio la loro azione di disturbo a danno dei Turchi.

Ma tra i nuovi protagonisti della guerra di corsa che divampò nel tardo Cinquecento ben più importanti degli Uscocchi furono i corsari provenienti dall'Atlantico, e soprattutto gli Inglesi e gli Olandesi (spesso indicati nelle fonti come "fiamenghi"). Il fatto nuovo qui non fu soltanto la loro origine extramediterranea, ma altresì la loro religione: come protestanti, essi si sentirono autorizzati a inseguire tanto le navi degli infedeli quanto quelle dei cattolici, spagnoli o italiani che fossero. La guerriglia sul mare rientrò in tal modo nel quadro più ampio della grande lotta che, negli ultimi decenni del secolo, vide alle prese la Spagna di Filippo II, l'Inghilterra di Elisabetta Tudor, le Province Unite di Guglielmo il Taciturno e la Francia in preda alle guerre di religione. Ne risultò una lotta feroce e per così dire multilaterale, senza risparmio di colpi, alla quale parteciparono Albanesi e Barbareschi, Uscocchi e Cavalieri di Malta, Inglesi e Olandesi, Napoletani e Spagnoli; una lotta che si tradusse, come si è detto, nella crescente insicurezza dei trasporti marittimi in tutto il Mediterraneo.

In essa, man mano che ci si avvicina alla fine del secolo, i corsari inglesi e olandesi acquistano un posto di sempre maggior rilievo. Essi si distinguono dagli altri corsari innanzitutto per l'eccellente qualità del loro naviglio i cosiddetti "bertoni", cioè velieri di media grandezza, a tre alberi, con alte fiancate che rendono praticamente impossibile l'abbordaggio da parte di un attaccante e consentono, d'altra parte, la sistemazione di decine di bocche da fuoco; ma si distinguono anche per la bravura e l'audacia degli equipaggi (38). Si distinguono anche perché svolgono tanto la guerra di corsa quanto il pacifico trasporto di merci per sé o per conto di terzi ai quali sono in grado di offrire non soltanto servizi di trasporto rapidi e relativamente a buon mercato, ma anche la protezione contro gli attacchi di altri pirati. Riferendosi a loro, alcuni mercanti veneziani desiderosi di "nolizar navi forestiere" facevano notare che "il corsaro non combatte navi ponentine" (39).

Fra le varie nazioni che nel tardo Cinquecento presero parte a questa diffusa, implacabile, quotidiana guerriglia non figurò quella veneziana. Essa anzi fu forse quella che maggiormente ebbe a soffrire della piaga della pirateria. "Non è alcuno che non conosca [affermava nel 1607 Cristoforo da Canal] esser irreparabile il danno e direi quasi la dessolatione che prova questa piazza da pochi anni in qua per tanti vasselli e tanti tesori depredati da bertoni, li quali [...] concorrono da molte parti ad assalire senza alcun riguardo particolarmente i vasselli venetiani per levar loro afatto quella navigatione et quel comercio che per molti secoli ha notabilmente agrandito le cose di questo serenissimo Dominio" (40).

L'atteggiamento in apparenza passivo e la conseguente vulnerabilità di Venezia di fronte alla pirateria rispecchiavano soltanto in parte, come si dirà, carenze tecniche e umane. Non meno gravi ne erano le cause politico-diplomatiche. Nel conflitto, logorante e diuturno, fra la Spagna e i paesi protestanti e fra la Spagna e l'impero ottomano, la Repubblica di S. Marco, che perseguiva sempre più una difficile politica di neutralità fra gli opposti blocchi, ebbe infatti le mani legate. Questa sua politica era, a sua volta, dettata non soltanto dalle limitate forze militari di cui disponeva nei confronti dei due colossi mediterranei, ma altresì dalla necessità di salvaguardare la sua tradizionale funzione di intermediaria negli scambi tra l'Europa e il Levante. La sua libertà di manovra ne risultava quindi molto circoscritta. Se ne ha un esempio negli anni Ottanta quando numerosi bastimenti veneti che trasportavano grano dalla Morea (grano turco quindi) a Candia vennero intercettati da corsari maltesi per i quali l'origine del carico era giustificazione sufficiente per attaccare e far preda. La Repubblica protestò invano, e nemmeno l'appoggio del pontefice (che, in linea di diritto, avrebbe potuto dettar legge ai Cavalieri di Malta) valse a ottenere la restituzione delle navi e del carico. Venezia, d'altra parte, non osò compiere rappresaglie contro i Maltesi, perché questi ultimi erano legati al carro spagnolo e la Spagna non avrebbe tollerato nessuna azione militare contro di essi - tanto meno l'avrebbe tollerata contro i sudditi del Re cattolico (Spagnoli, Napoletani, Siciliani) che pure, tra il 1585 e il 1605 circa, intensificarono gli attacchi contro il naviglio veneziano.

Anche di fronte ai corsari musulmani (albanesi e barbareschi soprattutto) la linea di condotta di Venezia fu improntata a grande cautela e anzi timidezza: la Repubblica infatti, dopo il trattato di pace con la Porta stipulato nel 1573, volle evitare, per quanto possibile, occasioni di urto e spiacevoli incidenti. Con quel trattato, infatti, essa aveva ottenuto che le navi da guerra turche non penetrassero nell'Adriatico, ma in compenso si era impegnata a garantire che il naviglio mercantile turco vi potesse accedere indisturbato. Ciò comportava la rinuncia da parte veneziana ad ogni atto ostile nei confronti dei mercantili turchi, ed escludeva pertanto la guerra di corsa. Comportava altresì per Venezia l'impegno di proteggere il naviglio turco contro i corsari cristiani che operavano nell'Adriatico e segnatamente gli Uscocchi che proprio in quegli anni intensificarono la loro azione in quel mare. Nel 1615 Venezia finirà bensì per muovere guerra contro questi pericolosi vicini e riuscirà, se non ad eliminare del tutto, perlomeno a contenere la loro minaccia, ma ciò avverrà soltanto dopo decenni durante i quali gli Uscocchi avevano spadroneggiato nel "Golfo di Venezia" e si erano spinti in certi momenti fin quasi alle soglie della Laguna.

La ragione di una così tardiva risposta alla sfida uscocca va ricercata, ancora una volta, nella delicata posizione diplomatica della Repubblica: nonostante le pressioni ottomane e la minaccia del Gran Signore di mandare la propria flotta nell'Adriatico, Venezia temporeggiò per timore di complicazioni con l'imperatore asburgico, che proteggeva gli Uscocchi, e del suo cugino, il re di Spagna, che lo spalleggiava.

Anche più ambiguo e vacillante l'atteggiamento di Venezia verso i temutissimi pirati "ponentini": proprio perché sudditi di stati come l'Inghilterra e le Province Unite ostili alla Spagna e la cui amicizia andava pertanto coltivata per evitare l'isolamento diplomatico della Serenissima, i Ponentini bisognava trattarli con riguardo, e tanto più in quanto, come si è detto, essi spesso alternavano alla corsa il pacifico trasporto di merci e tra i loro clienti figuravano sempre più gli stessi mercanti veneziani (41).

La politica dei trasporti marittimi

Il precipitoso declino della marina mercantile veneziana dal 1570 in poi appare quindi come la risultante non soltanto di fattori economici (elevati costi del legname e della manodopera, ritardo tecnologico, metodi di navigazione antiquati), ma anche e soprattutto di fattori extraeconomici che rispecchiano la posizione sempre più debole della Serenissima in campo internazionale. Ma si sbaglierebbe a concludere da tutto ciò che Venezia assistette inerte a questo declassamento di una marina mercantile che per secoli era stata il suo vanto. Tentativi di risalire la corrente o di arginare il declino ce ne furono ed è doveroso passarli brevemente in rassegna, anche perché è probabile che senza di essi la cantieristica e i trasporti marittimi veneziani avrebbero subito perdite anche più gravi di quanto in effetto non avvenne.

E cominciamo dalle costruzioni navali. Per incoraggiare l'attività dei cantieri privati (gli "squeri" della città) la Repubblica, fin dalla metà del Quattrocento, aveva vietato ai propri sudditi tanto l'acquisto quanto il noleggio di naviglio estero; aveva cioè eretto intorno alla cantieristica della città una barriera protettiva che, se si traduceva inevitabilmente in prezzi più elevati per gli acquirenti di navi, assicurava però l'esistenza di un'industria che già a quei tempi era alle prese con il costo crescente del legname d'opera e della manodopera. Queste misure protezionistiche, più volte reiterate nel tardo Quattro e per gran parte del Cinquecento, si dimostrarono evidentemente insufficienti, se è vero che già negli anni Ottanta del secolo XV e nuovamente nel 1502, nel 1533, nel 1559 e nel 1581 il governo offrì sussidi e prestiti particolarmente favorevoli ai costruttori di naviglio mercantile, con risultati che, a giudicare dalla forte ripresa delle costruzioni navali tra il 1502 e il 1530 circa e nuovamente tra il 1535 e il 1570, Si dovrebbero ritenere molto positivi (42). Senonché analoghe misure adottate nell'ultimo quarto del secolo in piena espansione del movimento del porto realtino, non diedero l'effetto sperato: fu quello, come si ricorderà, un periodo particolarmente sfavorevole sia per l'industria delle costruzioni navali sia per quella dei trasporti marittimi veneziani alle prese con la concorrenza del naviglio nordico e con la recrudescenza della pirateria.

Non senza tentennamenti e ripensamenti, il governo veneto mutò allora strada: negli anni Settanta frequenti furono le autorizzazioni concesse a singoli mercanti di noleggiare navi straniere; nei due decenni successivi, salvo brevi periodi durante i quali venne ripristinata la vecchia normativa, fu consentito l'acquisto e la naturalizzazione di mercantili costruiti all'estero (43). L'effetto congiunto di queste misure liberistiche appare evidente in un elenco di navi attraccate a Venezia dal settembre 1598 al settembre 1599: su un totale di 60 navi un terzo erano straniere (e per lo più nordiche); delle rimanenti 40 unità battenti bandiera veneta 15 soltanto erano uscite dai cantieri della laguna. Sei anni dopo, su un totale di 27 navi appartenenti a Veneziani, ben 14 risultavano di costruzione estera (44). L'assoluta necessità di ricorrere a navi costruite all'estero per sopperire alle carenze della cantieristica veneziana è del resto pienamente avvertita in un memorandum dei savi alla mercanzia stilato nel 1597. Dopo aver lamentato il declino delle costruzioni navali provocato, a parer loro, "dalla molta spesa che fa bisogno nella fabricatione d'una nave in questa città", i savi concludevano: "Considerando noi il necessario bisogno che ha questa città delle navi et li molti beneficii che sempre si ha ricevuto con il mezzo d'esse et essendo il numero loro ristretto al presente in poche, fa bisogno per nostra opinione dar modo a' suoi cittadini che possino comprarne di forestiere et quelle far navicar come venetiane" (45).

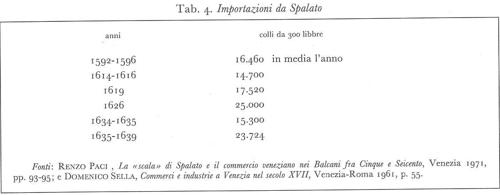

Le autorizzazioni a noleggiare o ad acquistare naviglio straniero non esauriscono tuttavia la gamma dei provvedimenti presi per fronteggiare la crisi dei trasporti marittimi. Di fronte alla crescente concorrenza straniera e all'allarmante insicurezza dei mari, la Repubblica si preoccupò anche di proteggere merci e navi in arrivo o in partenza da Venezia. Un esempio di questa politica è offerto dall'apertura nel 1590 della "scala" di Spalato e dalla istituzione di un regolare servizio di linea tra Venezia e la città. Su proposta del mercante dalmata e console della nazione ebrea di Spalato, Daniele Rodriga (o Rodriguez), il porto cittadino venne opportunamente ampliato e attrezzato e una galera da mercato ben armata venne destinata ad effettuare sei volte l'anno la spola tra Venezia e Spalato (46). In tal modo si sperò di raggiungere due scopi: in primo luogo ricuperare un importante ramo di commercio che dai tempi della guerra di Cipro era passato in mano alla rivale Ragusa; in secondo luogo, mettere quel commercio al riparo dalle insidie degli Uscocchi (47). L'iniziativa fu coronata da successo anche perché, da parte loro, le autorità ottomane riattarono e migliorarono le strade nell'entroterra di Spalato: mentre nel 1590 alla rotta Venezia-Spalato era stata adibita una sola galera, tre anni dopo se ne ebbero due e ben quattro dal 1611 in poi (48); nel 1626 ben 25.000 colli (quasi 4.000 tonnellate) di merci giunsero in Laguna in provenienza dal porto dalmata (49).

Ma se l'impiego di galere di mercato debitamente armate poteva costituire una soluzione soddisfacente al problema della sicurezza dei trasporti marittimi in qualche caso particolare e su brevi rotte come quella di Spalato, restava pur sempre l'esigenza di proteggere l'insieme del naviglio veneziano dall'offesa dei pirati. A questo scopo, nel tardo Cinquecento la Repubblica prese tutta una serie di provvedimenti che attestano sia la gravità del problema, sia lo sforzo costante per affrontarlo. Uno di questi provvedimenti fu di adibire permanentemente una trentina di navi da guerra (le "galere sottili") divise in cinque squadre al pattugliamento delle acque più frequentate dai mercantili veneziani, e cioè il golfo d'Istria, l'Adriatico, il mar Ionio e le acque intorno a Candia (50). Misura, questa, che poteva sembrare e in parte fu adatta allo scopo, perché la galera sottile - agile, veloce, carica di gente armata e, come tale, ideale per l'inseguimento e l'abbordaggio - continuava ad essere un temibile strumento di guerra, tant'è vero che, come ha osservato Alberto Tenenti, "mai le triremi della Repubblica (se non impedite dalla mancanza di ciurme, di vettovagliamento o da altri accidenti) rifiutarono la lotta contro i corsari e tutte le volte che riuscirono ad ingaggiarla ne sortirono, materialmente e moralmente, vincitrici" (51). In pratica però le galere sottili poterono svolgere soltanto compiti limitati, sia perché il loro raggio d'azione era circoscritto dalla necessità di vettovagliare una numerosa ciurma (160 rematori oltre ai soldati), sia perché i servizi logistici veneziani si dimostrarono spesso carenti (52). Per di più, nelle galere gli uomini da remo erano sistemati a cielo aperto e pertanto esposti alle intemperie, il che praticamente escludeva il loro impiego nei mesi invernali (53). Se questo inconveniente non era grave nei confronti delle fuste e delle galeotte degli Uscocchi e dei Barbareschi che presentavano le stesse caratteristiche costruttive, esso era motivo di grave inferiorità nei confronti dei bertoni nordici che, muniti di due ponti e meglio protetti dalle intemperie, potevano navigare in qualsiasi stagione dell'anno. Senza contare che i velieri nordici, con le loro alte fiancate, erano praticamente al riparo da qualsiasi tentativo di abbordaggio (54).

Alle carenze delle galere sottili si cercò di sopperire nel 1601 con l'impiego di galeazze che erano unità di maggiore stazza e dotate di più alte fiancate e di un numero doppio di pezzi d'artiglieria. Ma i risultati furono deludenti, sia perché si riuscì ad allestire due sole di queste unità, sia perché le galeazze si dimostrarono troppo lente nell'inseguimento dei bertoni (55). Miglior esito ebbero invece altri provvedimenti presi per fronteggiare la minaccia dei corsari, e segnatamente quello che istituiva la navigazione in convoglio di mercantili di almeno 300 botti debitamente forniti di artiglieria e recanti a bordo un congruo numero di soldati. Ma l'efficacia di questo provvedimento fu limitata dal fatto che la spesa aggiuntiva per i cannoni venne accollata agli armatori privati (e, in ultima analisi, ai mercanti utenti) e costoro spesso preferivano lesinare in fatto di bocche da fuoco anche se ciò si traduceva in più alti premi di assicurazione (56).

Di fronte ad una situazione che, nonostante gli sforzi compiuti dal governo, andava peggiorando, nei primi anni del secolo XVII le autorità veneziane finirono per convincersi, molto tardivamente, che il solo mezzo valido per fronteggiare il nemico era "di fare proprio come i corsari: armare, cioè, contro i bertoni, altri bertoni". Dopo lunghi dibattiti, nel 1607 il senato decise di armare quattro bertoni, ma si trattò di un gesto velleitario, perché a Venezia non si trovavano navi di questo tipo.

Soltanto dieci anni dopo venne compiuto il passo piuttosto umiliante di assumere bertoni inglesi e olandesi al servizio della Serenissima e già nel 1618 ne erano stati assunti otto inglesi e dodici olandesi (57).

Tutto sommato, gli sforzi compiuti dal governo veneto dopo il 1570 per incoraggiare la cantieristica e per proteggere i mercantili battenti le insegne di S. Marco (fossero essi costruiti o meno a Venezia) si dimostrarono poco efficaci: tanto le costruzioni navali quanto i trasporti marittimi veneziani registrarono, dal 1570 circa in poi, una continua contrazione. La responsabilità di questi insuccessi non va tuttavia addossata interamente al governo veneziano: problemi di costo delle materie prime, carenza di manodopera, difficile situazione internazionale ebbero tutti il loro peso. Ma non ci si può sottrarre all'impressione che le esitazioni, i ripensamenti, i provvedimenti tardivi o malamente eseguiti aggravarono le cose e impedirono che due settori importanti dell'economia veneziana - la cantieristica e i trasporti marittimi - beneficiassero della favorevole congiuntura di fine secolo.

L'abbandono dei grandi tonnellaggi

Nonostante tutto, non mancarono a Venezia armatori privati capaci di trarre vantaggio in qualche modo da una congiuntura tanto favorevole e di tener testa ai concorrenti nordici. Ce lo dice innanzitutto il fatto già ricordato che ancora all'inizio del secolo XVII erano in attività navi veneziane di media o grossa portata per un complesso, tutt'altro che disprezzabile, di 20.000 tonnellate circa. Ce lo dice anche il fatto che in quel periodo la composizione della flotta mercantile veneziana subì delle modifiche importanti che testimoniano una notevole sensibilità, da parte almeno degli armatori e dei costruttori più avveduti o più intraprendenti, alle mutate esigenze del mercato dei noli e in particolare al bisogno, che fu sentito nel Mediterraneo non meno che nell'Atlantico, di valersi di naviglio meno grande che per il passato (58). L'intensificarsi della concorrenza internazionale nel settore dei trasporti marittimi e la recrudescenza della pirateria consigliavano infatti l'impiego di navi più piccole che erano più veloci e maneggevoli e che consentivano anche di meglio ripartire i rischi.

Anche a Venezia ci fu chi avvertì questa esigenza. Se ancora nel 1567 si contavano a Venezia nove mercantili di oltre 1.500 botti (900 tonnellate circa) di stazza, dopo di allora questi colossi del mare non figureranno più nella sua marina mercantile (59). Un raffronto tra il tonnellaggio medio delle navi da carico veneziane nel 1558 e nel 16o6 conferma la tendenza: 550 tonnellate in un caso contro 420 nell'altro (60). Un'ulteriore conferma è fornita dalla crescente fortuna che ebbero nel tardo Cinquecento le cosiddette "marciliane" costruite a Venezia o in Dalmazia. Si trattava di bastimenti da carico di varie dimensioni che potevano raggiungere, in qualche caso, anche le 500 botti (300 tonnellate), con fiancate basse e fondo piatto, prive di pesanti sovrastrutture, dotate di semplice velatura quadra e con pochi uomini d'equipaggio (61). Per dirla con le parole di un documento secentesco, "le qualità poi specifiche di questa sorte di bastimenti sono il poco fondo che pescano, e perciò sono habilitati ad avvicinarsi in ogni luogo; la proprietà di resistere nelle spiagge all'ingiurie del mare [...], et la modesta spesa si ricerca della fabbrica, degli armizi e della poca ciurma" (62). Da lungo tempo, precisa il documento, le marciliane erano state adibite alla "navigazione del Golfo", cioè dell'Adriatico, e in particolare al carico di "ogli, mandole et altre merci" della Puglia. Costi di costruzione e costi d'esercizio relativamente bassi facevano quindi delle marciliane una soluzione ideale per un'industria armatoriale come quella veneziana nel tardo Cinquecento, che era alle prese con utili decrescenti. E infatti risulta che all'inizio del Seicento erano in servizio ben 78 marciliane e che spesso esse si spingevano fino a Candia a caricare vino. Senonché le marciliane, sprovviste com'erano di bocche da fuoco, erano indifese contro i corsari: la loro unica difesa, vien fatto di pensare, era costituita dal fatto che l'esigua ciurma e il carico di merci relativamente ingombranti e di basso valore unitario (olio, vino) non rappresentavano una preda allettante per pirati in cerca di schiavi o di merci pregiate. Perdite comunque ce ne furono, tanto che nel 1602 il senato vietò loro di spingersi oltre Zante in vista dei "tanti naufragi et mali incontri" di cui erano cadute vittime (63).

Dietro a questo divieto c'erano, in realtà, anche altre considerazioni: non tanto, come è stato affermato (64), quella di favorire a tutti i costi, in omaggio alla tradizione, i grossi tonnellaggi; ma piuttosto quella di incoraggiare l'impiego di caracche e di galeoni che potessero all'occorrenza essere adibiti a scopi bellici (65). Il divieto del senato ottenne l'effetto voluto: da 78 che erano alla vigilia del decreto, le marciliane erano ridotte a sole 38 nel 1619; d'altra parte, tra il 1602 e il 1606 la marina mercantile si arricchì di 8 nuove unità (per lo più costruite all'estero) per un totale di 5.500 botti (3.300 tonnellate) (66).

Il commercio delle spezie

Anche se, dal 1570 in avanti, i Veneziani parteciparono sempre meno con capitali e gente propria alla costruzione di navi e ai trasporti marittimi, non per questo diminuì l'attività del loro porto, la quale anzi risultò in tendenziale aumento fino alla fine del secolo XVI. A questo punto, si tratta di spostare l'indagine dal movimento portuale nel suo complesso alla composizione merceologica dello stesso. Questa indagine è tanto più necessaria in quanto la gamma delle merci smistate nell'emporio realtino subì nel corso del Cinquecento delle modifiche importanti rispetto ai secoli precedenti.

E qui il pensiero corre subito alle importazioni di spezie e droghe dall'Oriente, a quella corrente di traffico cioè sulla quale avevano poggiato la fama e la fortuna di Venezia medievale e che proprio nei primi anni del Cinquecento venne bruscamente interrotta. È ben vero che, in termini di tonnellaggio, le spezie contavano poco: alla vigilia della scoperta portoghese della rotta del Capo di Buona Speranza, quando Venezia godeva ancora di una posizione di schiacciante superiorità in quel lucroso commercio, una decina di galere erano bastate per il trasporto di 1.800 tonnellate circa di pepe e altre spezie all'anno; d'altra parte, nello stesso periodo ben 35 navi rotonde con una portata complessiva di circa 15.000 tonnellate erano adibite al trasporto di carichi "poveri", ma ben più ingombranti, quali il cotone, il grano, la soda, l'olio e così via (67). Ma l'importanza del commercio delle spezie era costituito non soltanto dall'alto valore unitario delle merci trattate, ma altresì dal fatto che Venezia, quale massimo centro di raccolta e di distribuzione dei preziosi carichi, aveva esercitato per secoli un forte richiamo sui mercanti di tutta Europa che vi portavano merci d'ogni genere - argento e rame tedeschi, carisee inglesi, fustagni dell'alta Germania - destinate in gran parte alla riesportazione in Levante ad opera dei Veneziani. La perdita del commercio delle spezie avrebbe pertanto potuto mettere a repentaglio altre correnti di traffico facenti capo a Rialto - e nei primi anni del Cinquecento non pochi Veneziani lo credettero. In realtà tale perdita non fu né completa né irreversibile nel corso del Cinquecento (68) e anche negli anni in cui di spezie a Venezia ne arrivarono poche o niente i mercanti stranieri, come vedremo, non disertarono affatto Rialto.

Le prime notizie del celebre viaggio compiuto da Vasco da Gama nel 1498 non giunsero a Venezia se non due anni dopo e furono accolte con molto scetticismo: la rotta del Capo, si disse allora, non poteva costituire una seria minaccia al primato veneziano perché le distanze da percorrere erano troppo grandi, il lungo viaggio troppo rischioso. Venezia dormisse pure sonni tranquilli. Il vero pericolo era semmai costituito in quegli anni dalla guerra in corso contro i Turchi e dalla paralisi che essa aveva creato nel commercio veneziano di Levante: a quella guerra andava pertanto rivolta l'attenzione e urgeva cercare alleati nell'Europa cristiana per respingere il nemico.

A tal fine, nel settembre 1500 l'ambasciatore veneto in Spagna, Domenico Pisani, venne inviato a Lisbona per trattare con il sovrano portoghese non già il problema delle spezie, bensì una possibile partecipazione portoghese a una coalizione antiturca. Soltanto nel marzo 1501, a tre anni dal viaggio di da Gama, giunse a Venezia il primo resoconto ufficiale dei successi marinari portoghesi e soltanto allora si pensò di mandare a Lisbona un inviato speciale, Pietro Pasqualigo, per esaminare da vicino la nuova situazione (69).

Le cattive notizie non si fecero attendere: in giugno Pasqualigo comunicava infatti che a Lisbona erano giunti ingenti carichi di spezie e a Venezia si avvertì tutta la gravità della situazione (70). Il senso di allarme, anzi di sgomento, diffusosi a Rialto nell'estate del 1501 ci è stato efficacemente tramandato nelle pagine del diario di Girolamo Priuli, pagine ben note, ma che vale la pena di richiamare qui:

Fino alli 24 di questo [luglio 1501] vi foronno littere da Portogallo da un nuntio dela Signoria Veneta mandato in quello locho aposta per intender minutamente la veritade del viagio de l'India principiato da quello Re [...] la qual cossa importava piui al Statto Veneto che la guerra turchescha et ogni altra guerra li potesse achadere. [...] Et se questo viazo seguirà [continuerà], come già mi par ῾l sia facile, il Re di Portogallo se potrà chiamar il Re deli danari, perché tutti conchoreranno in quello paese per aver le spetie, et li danari rimaniranno in Portogallo. [...] Intexa veramente questa nova a Venetia, tuta la citade se ne risentite grandemente et chadauno rimaxe stupefatto che a questi tempi nostri fusse stato trovato uno novo viagio et mai piui ali tempi doli antiqui et progenitori auditto né vedutto, et fo tenuto questa nova per li sapienti che la fusse la pegior nova che mai la Republica Veneta potesse avere avuto dal perdere la libertà in fuori. [...] Siché concludo che, stante questo viazo de Lisbona in Cholochut come ha principiato, debia manchar le spetie alle gallie venete et alli mercadanti loro, et manchando questo trafego de merchadantia a Venetia, se pol reputar manchar il lacte et nutrimento ad un putino. Et per questo vedo chiaramente la ruina dela citade veneta, perché manchando il trafego, mancharanno li danari dali quali he proceduto la gloria et reputatione veneta (71).

In realtà le fosche previsioni del Priuli si rivelarono solo parzialmente esatte, perché la scoperta di una nuova rotta non ne assicurava automaticamente la superiorità rispetto alle strade tradizionali. Il successo dei Portoghesi non dipendeva dal fatto che il trasporto per mare lungo la rotta del Capo era più economico di quello attraverso il Medio Oriente, né dal fatto che, passando per il Capo, le spezie evitavano i pesanti balzelli che su di esse gravavano in Levante; dipendeva invece dalla capacità dei Portoghesi di impedire, con le navi da guerra di stanza nell'oceano Indiano, al naviglio arabo e indiano di far affluire le spezie sia nel Mar Rosso sia nel golfo Persico (72). Ma questa strategia, fondata com'era sullo spiegamento di navi da guerra nell'oceano Indiano e sulla creazione e il rifornimento di basi navali (Ormuz, Goa, Socotra, Malacca) lungo tutta la periferia di quel mare per fronteggiare l'implacabile ostilità degli Stati e dei mercanti arabi, questa strategia si rivelò molto costosa e, per tutto il secolo XVI, fu contestata da quanti erano stati estromessi con la forza o la minaccia dal lucroso commercio delle spezie (73).

Per quanto frammentari, i dati relativi alle importazioni di spezie ad opera dei Portoghesi nel corso del secolo XVI (74) dimostrano bensì che fin dal secondo decennio del secolo essi importavano circa 1.500 tonnellate di pepe e 400 di spezie in media all'anno, vale a dire dei quantitativi grossomodo pari a quelli importati a Venezia un ventennio prima; ma dimostrano altresì che gli arrivi di spezie a Lisbona registrarono delle forti fluttuazioni: agli anni più prosperi (1513-19, 1547-48, 1571-80) nei quali giunsero a Lisbona oltre 1.700 tonnellate delle preziose merci, fanno riscontro gli anni magri, quali, per esempio, quelli tra il 1526 e il 1531, quando le importazioni furono di appena un migliaio di tonnellate, o gli anni Novanta quando di spezie a Lisbona ne giunsero appena 700 tonnellate in media all'anno. Altro periodo di crisi per Lisbona furono gli anni 1560-66: se per essi mancano i dati portoghesi, le fonti veneziane ci parlano di una forte ripresa del commercio delle spezie che, dirette a Venezia, transitavano per l'Egitto (75).

Le alterne vicende del commercio portoghese delle spezie rispecchiano sia la capacità dell'impero ottomano, dopo la conquista dell'Egitto nel 1517 e dell'Iraq nel 1534, di intervenire con navi da guerra proprie nell'oceano Indiano e di contrastare con esse il controllo portoghese dei mari, sia l'inefficienza e la corruzione dei funzionari portoghesi incaricati di gestire il monopolio regio. Ne conseguì che in certi anni le spezie rifluirono in parte verso le antiche carovaniere e l'emporio realtino poté, per brevi periodi, riprendere la sua antica funzione di centro del commercio delle spezie (76). Tale ripresa, come si è detto, fu particolarmente vivace negli anni 1560-66, ma di lì a poco le grandi rivolte arabe contro la dominazione turca scoppiate nel 1568 e protrattesi per cinque anni, nonché la guerra di Cipro (1570-73) interruppero nuovamente i traffici levantini e consentirono a Lisbona di riacquistare il predominio nel commercio delle spezie a scapito della rivale Venezia (77), un predominio che, a giudicare dai dati sulle importazioni a Lisbona, fu mantenuto anche negli anni Ottanta. E proprio allora, e precisamente nel 1585, si ebbe la curiosa offerta fatta da Filippo II (ma in realtà sollecitata da membri influenti del senato veneziano) di cedere a Venezia l'appalto delle spezie in arrivo a Lisbona; le galere veneziane avrebbero quindi trasportato il ricco carico a Venezia sotto la scorta di navi da guerra spagnole e i Veneziani avrebbero provveduto alla distribuzione della merce in Europa (78).

Per Filippo II che dal 1576, dopo il saccheggio di Anversa da parte delle truppe spagnole e il blocco navale olandese, non poteva più contare su quella città quale centro di smistamento delle spezie nel Nordeuropa e le cui navi erano sempre più frequentemente bersaglio dei corsari inglesi e olandesi nell'Atlantico, l'accordo con Venezia sarebbe stato un buon affare in quanto avrebbe assicurato al tesoro spagnolo introiti sicuri e al tempo stesso avrebbe sollevato la Spagna di ogni preoccupazione circa lo smercio delle spezie. Per Venezia, invece, la proposta, se per un lato si presentava indubbiamente allettante, era anche irta di insidie: insidie politiche in quanto l'appalto offerto da Filippo II l'avrebbe legata finanziariamente, e pertanto politicamente, alla Spagna e l'avrebbe esposta alle ritorsioni dell'impero ottomano; e insidie economiche in quanto Venezia, una volta versato alla Spagna il prezzo d'appalto pattuito, avrebbe potuto vedersi costretta a smaltire le spezie a un prezzo anche inferiore a quello pagato se altri concorrenti fossero riusciti a incrinare il suo monopolio. Eventualità, quest'ultima, da non sottovalutare perché, come si è visto, le vie commerciali di Levante erano capaci di inattese riprese. Venezia pertanto respinse l'offerta di Filippo II, così come aveva respinto, ottant'anni prima, un'analoga offerta del re del Portogallo (79), e giocò la carta del Levante contro quella atlantica.

Nell'ultimo decennio del Cinquecento quella di Venezia si dimostrò una scelta felice. Conclusasi nel 1590 la guerra tra l'impero ottomano e quello persiano che era iniziata nel 1577, si ristabilirono nel golfo Persico e nel Medio Oriente condizioni favorevoli ai pacifici scambi. D'altra parte, l'intensificarsi sulle rotte atlantiche degli attacchi inglesi e olandesi contro le navi battenti bandiera spagnola rese via via più precaria la navigazione dalle Indie a Lisbona. La conseguenza fu il tracollo degli arrivi di spezie nell'emporio lusitano e la vigorosa ripresa del commercio levantino facente capo ad Aleppo in Siria (80). Nel 1599 il console veneto in quella città poteva riferire con evidente compiacimento che "il negotio [...] è grandissimo, poiché del continuo vi vengono caravane [...] con quantità grande di spetiarie, droghe, telami et altre robbe che vengono dall'India, che sono di grande valsente", e precisava che tra le "nazioni" europee che commerciavano ad Aleppo, quella veneziana superava tutte le altre e controllava quasi due terzi degli scambi su quella piazza, mentre Francesi, Inglesi e Olandesi si spartivano il resto (81).

Altre merci di Levante

Per quanto lucroso, il commercio delle spezie non costituisce un sufficiente termometro dell'economia veneziana nel suo complesso e tanto meno dell'attività del porto, sia perché esso era soltanto una tra le tante correnti che facevano capo alla laguna, sia (e soprattutto) perché, come si è detto, esso comportava quantità relativamente modeste di merci e di conseguenza una esigua domanda di tonnellaggio. Non stupisce pertanto che gli alti e bassi di quel pur ricco traffico non coincisero sempre con le tendenze di fondo del movimento del porto: quest'ultimo fu, come si ricorderà, in fase di lenta ascesa tra il 1530 e il 1570 circa nonostante il fatto che di spezie a Venezia ne arrivarono in forti quantità soltanto negli anni Sessanta; nell'ultimo decennio del secolo, d'altra parte, commercio delle spezie e movimento furono all'unisono. Evidentemente le fortune commerciali di Venezia e l'animazione del suo porto erano legate anche ad altre correnti di traffico e segnatamente ad altre merci d'oltremare destinate per lo più alla riesportazione.

Tra queste vanno ricordate innanzitutto le importazioni di cotone e di seta greggi. Quanto alla seta di provenienza siriana o persiana, i primi dati sicuri li abbiamo per il quinquennio 1590-95 quando ne giunsero a Rialto a 1.000 balle circa (300 tonnellate); nel quinquennio successivo ne giunsero 1.700 balle (82). Trattandosi di una materia prima destinata per lo più alle manifatture della Germania sorte e sviluppatesi nel corso del Cinquecento (83), è assai probabile che i dati testé riportati rappresentino i vertici di una curva ascendente.

Alla riesportazione era destinato anche il cotone che le galere o le grandi navi rotonde riportavano dai porti della Siria, della Turchia e soprattutto di Cipro. Era questo un commercio nel quale i mercanti veneziani si erano affermati in gara con i Genovesi fin dal secolo XIV e nel quale, alla fine del secolo successivo, avevano ottenuto una posizione di primato, un primato favorito dall'annessione di Cipro (1489) e dall'impulso che, sotto il dominio veneto, ebbe la coltura del cotone nell'isola (84). Provenisse dalla Siria, dall'Anatolia o da Cipro, il cotone importato a Venezia serviva da secoli ad alimentare le industrie tessili della Valpadana (Milano, Cremona, Bologna) e, in misura crescente, quelle della Germania meridionale (Ulm, Augusta, Ravensburg), e la domanda congiunta di queste due regioni si tradusse nel secolo XV in massicci arrivi di cotone levantino a Venezia qualcosa come 1.500-2.000 tonnellate in media all'anno (85).

Intorno a questi livelli ritroviamo le importazioni di cotone alla fine del Cinquecento quando dal Levante giungevano in media 6.000 sacchi da Cipro e 8.000 dalla Siria per un complesso cioè di 1.700 tonnellate circa (86). Tra le merci di Levante che avevano tradizionalmente animato l'emporio realtino va ricordata anche la soda destinata alle vetrerie di Murano e ai saponifici di Venezia. Su di essa ritorneremo in seguito. A questo punto giova invece soffermarci su una merce che agli effetti delle tariffe doganali veniva considerata "di Levante", ma che in effetti proveniva dalle isole venete di Zante e Cefalonia: l'uva passa. Essa rappresentava, a differenza del cotone, della seta e della soda, una novità cinquecentesca nella gamma dei prodotti smistati a Venezia. Secondo un viaggiatore inglese che soggiornava a Zante nel 1609, la produzione di uva passa per l'esportazione avrebbe preso l'avvio una sessantina d'anni prima, vale a dire intorno al 1550, il che, egli osservava, era avvenuto "a causa della golosità degli Inglesi, i quali a stento mangiano pane, dolciumi e pudding se non sono confezionati con uva passa" (87). In realtà, gli inizi della coltura viticola nelle isole Ionie risale a parecchi anni prima, perché già nel 1550 il provveditore a Zante si preoccupava della diffusione dei vigneti al punto da vietare di piantarne di nuovi, e ciò allo scopo di arginare l'allarmante contrazione delle colture cerealicole necessarie al sostentamento della popolazione isolana; e analogo fenomeno veniva segnalato a Cefalonia di lì a pochi anni (88). Ma nonostante questi divieti la produzione annua di uva passa raggiunse i 3-4 milioni di libbre piccole (900-1.200 tonnellate) nel 1578, i 5 milioni nel 1584 e i 7,5 milioni (2.200 tonnellate) nel 1604 (89).

Fin dalla metà del secolo, come osservava il citato viaggiatore inglese, lo sbocco principale per l'uva passa fu l'Inghilterra. Su questo punto le fonti veneziane sono esplicite e concordi e trovano conferma in alcuni dati relativi al commercio inglese: tra il 1560 e il 1622 le importazioni di uva passa quadruplicarono (90). Per i mercanti e gli armatori veneziani l'esportazione di questa merce verso l'Inghilterra, sommandosi a quella dei vini e dell'olio di Candia, rappresentò un'opportunità molto allettante. E infatti fino al 1570 cinque o sei grandi navi veneziane salpavano annualmente alla volta di Antona (Southampton) con ingenti carichi di uva passa (91). Questa nuova corrente di traffico si sarebbe certamente intensificata nei successivi decenni con l'espandersi della produzione e della domanda di uva passa, se ad arrestarla non fossero intervenute la guerra di Cipro e l'arrivo dei mercantili inglesi nel Mediterraneo (92). Non solo: nel 1573 il governo inglese "diede privilegio ad Acervo Velutelli luchese che potesse scuoder [riscuotere] nuova gravezza sopra le uve passe et ogli che pur andavano in Inghilterra con navi forestiere, a tal [punto] che li mercanti venetiani convennero abandonar quasi del tutto quel negotio" (93).

Questa misura tariffaria diretta contro il naviglio veneziano e intesa a favorire quello inglese ebbe l'effetto voluto. Nel 1581 il senato prendeva atto dell'arresto dei trasporti veneziani verso l'Inghilterra :

Solevano li mercanti nostri di questa città li anni finanzi l'ultima guerra [di Cipro] essercitarsi nella mercantia et trafico del viaggio di Ponente, nolizando nostre navi per le Isole della Ceffalonia, Zante et Candia dove caricavano uve passe et vini per il viaggio di Ponente [...]. Hora il detto viaggio è del tutto levato, né navigano più nostre navi [...] per le gravezze de datij poste in Inghilterra a noi insoportabili; che si può dire che per questa cagione il negotio de nostri sia bandito da quell'isola, massime essendosi introdotto che navi e vascelli forestieri capitano nelle isole nostre di Levante aducendo carisee, panni, stagni et danari et levando uve passe et vini (94).

Per ritorsione il senato creava allora una "nuova imposta" che avrebbe pesantemente gravato sull'uva passa e sul vino provenienti dalle isole Ionie e diretti oltre Gibilterra a bordo di navi non veneziane (95). Ma a tre anni dalla creazione della "nuova imposta", le cose non erano affatto migliorate: a detta dei savi alla mercanzia, gli Inglesi, in combutta con i mercanti di Zante, trovavano modo di evadere l'imposta sia dirigendosi alle vicine "rive turchesche" (cioè alle coste della Morea) dove venivano raggiunti da imbarcazioni zantiote cariche di uva passa, sia prendendo accordi con i locali appaltatori della "nuova imposta" in modo da "levar questo dacio senza concorenza", con il risultato che invece del previsto gettito di 42.000 ducati il fisco ne cavava a malapena 9.000 (96).

Soltanto nel 1600 il governo veneto prese definitivamente atto dell'insuccesso della "nuova imposta", del fatto cioè che da ormai un trentennio il florido commercio dell'uva passa era completamente passato in mani inglesi e contemplò la possibilità di adottare misure ben più drastiche, e in particolare quella di vietare del tutto l'approdo di navi straniere alle isole Ionie e di imporre che tutti i prodotti delle isole venissero inoltrati a Venezia su navi venete, così che "se gl'Inglesi et Fiamenghi vorranno cargar dei vini, uve passe et ogli conveniranno venir in questa Città" (97). Di lì a due anni un decreto del senato adottava questa proposta limitatamente all'uva passa e stabiliva che "nell'avvenir non possano esse uve passe che nascono nelle Isole della Ceffalonia et Zante esser estratte da esse isole per condurle in altri luoghi che per questa città di Venetia solamente et con vasselli venetiani o de sudditi della Signoria Nostra" (98), Nonostante le vivaci proteste inglesi (99), il decreto fu applicato alla lettera e con risultati eccellenti: dal 1 giugno 1603 a tutto maggio 1604, da Zante e Cefalonia giunsero a Venezia 2.200 tonnellate circa di uva passa (100).

Accanto alle importazioni di merci relativamente costose quali le spezie, la seta, il cotone e l'uva passa, vanno ricordate anche quelle di due merci di basso valore unitario - il sale e i cereali - che, trattate in quantità ben più ingenti, ebbero un posto di grande rilievo nella domanda di tonnellaggio navale e nel movimento del porto.

Il sale, prodotto nella Laguna stessa o lungo le spiagge del delta padano, aveva costituito una delle prime merci di esportazione con le quali Venezia aveva allacciato rapporti commerciali con l'entroterra ottenendo in cambio cereali, legname, ferro e così via (101). Dal Duecento in poi la Repubblica aveva mirato ad ottenere il monopolio di questa merce, essenziale per l'alimentazione e in minor misura per la lavorazione del cuoio, sia imponendo il proprio dominio sulle saline del litorale ravennate (Cervia) e istriano (Pirano), sia offrendo alle proprie navi che, di ritorno da Cipro, dalla Puglia, dalla Sicilia e dalle Baleari, riportassero sale, la possibilità di cederlo a prezzi particolarmente vantaggiosi alla camera del sale, la quale poi provvedeva a smaltirlo in città, nella Terraferma e, se possibile, a esportarlo negli Stati italiani e segnatamente nel ducato di Milano. Politica costosa, questa, in quanto equivaleva a sussidiare la marina mercantile tenendo artificialmente alto il prezzo del sale versato agli armatori; ma era una politica che si giustificava con la necessità, fortemente avvertita dalle autorità veneziane, di tenere in attività un congruo numero di navi di grosso tonnellaggio che potessero essere mobilitate in tempo di guerra per servire da appoggio alle galere da combattimento e, in tempo di carestia, per far affluire a Venezia grossi quantitativi di grano (102).

Il tentativo di monopolio non era mai completamente riuscito, ma non c'è dubbio che nella seconda metà del Quattrocento Venezia si era affermata come il massimo centro di distribuzione del sale mediterraneo (103). La disfatta veneziana durante la guerra di Cambrai inflisse duri colpi a questo commercio e comportò, fra l'altro, l'esclusione del naviglio veneziano dalle saline della Romagna e della Puglia, nonché dalla navigazione del Po il cui accesso era ormai controllato dallo Stato della Chiesa, con la conseguente perdita dei ricchi mercati della Valle Padana (104). Ciononostante il commercio del sale registrò una vigorosa ripresa: a metà del Cinquecento giungevano annualmente a Venezia 4.500 moggia di sale, vale a dire poco meno delle 5.000 moggia in arrivo alla fine del secolo precedente; intorno al 1560 ne giunsero oltre 6.000 e, tra il 1576 e il 1582, ben 7.500 (105).

Non è facile stabilire le ragioni dell'incremento delle importazioni di sale nel Cinquecento, ma è plausibile attribuirlo al crescente fabbisogno di una popolazione che, tanto a Venezia quanto in Terraferma, fu in aumento fino alla peste del 1576. È ben vero che le massime importazioni si ebbero poco dopo il flagello (106), ma si può supporre che la peste stessa, nella misura in cui paralizzò i normali traffici, provocasse un forte calo nelle giacenze di sale; naturale quindi che si provvedesse a colmarli non appena cessata l'epidemia. Ma quali che siano state le cause della crescita del commercio del sale tra il 1550 e il 1580 circa, resta il fatto che esso contribuì in misura sensibile al movimento del porto: tenuto conto che un moggio equivaleva grosso modo a una tonnellata, l'incremento da meno di 5.000 a oltre 7.000 tonnellate di carico fu tutt'altro che trascurabile.

Negli anni 1587-93 le importazioni di sale calarono bruscamente a sole 3.800 moggia in media all'anno (107) in concomitanza con la temporanea flessione del gettito dell'ancoraggio (tab. 1) che si ebbe proprio in quegli anni. Quanto alle ragioni di questo calo delle importazioni di sale, esse vanno probabilmente ricercate nel fatto che gli anni 1587-93 furono segnati dalla grande carestia che investì tutto il mondo mediterraneo: in quelle condizioni, l'affannosa ricerca di cereali anche in paesi lontani (primi fra tutti quelli baltici) impegnò quote eccezionalmente elevate di naviglio a tutto scapito di altre merci ingombranti quali il sale (108). Mancano dati per gli ultimi anni del Cinquecento, ma se è lecito supporre che le importazioni di sale ricuperassero parte del terreno perduto, un completo ritorno ai livelli raggiunti negli anni Settanta appare piuttosto improbabile. E ciò non soltanto perché il fabbisogno complessivo di sale per una popolazione decimata dalla peste non era più quello di un tempo, ma anche perché, con l'affermarsi, sul finire del secolo, di nuovi importanti centri di raccolta e di smistamento a Fiume, Trieste e Goro, l'antico "monopolio" veneziano del sale venne definitivamente infranto (109).

Se le crescenti importazioni di sale contribuirono, almeno fino al 1580 circa, all'intensificarsi dell'attività del porto di Venezia, lo stesso dovrebbe valere, a maggior ragione, anche per quelle di cereali, un'altra merce ingombrante e di basso valore unitario che per secoli aveva avuto un posto di grande rilievo nel commercio marittimo facente capo a Venezia. È noto infatti che, anche dopo la conquista della Terraferma nel primo Quattrocento, il fabbisogno cerealicolo della città era stato soddisfatto attingendo a fonti di rifornimento anche molto distanti (Puglia, Sicilia, Grecia, Mar Nero) ed era stato assicurato da navi veneziane. Né si era trattato di poca cosa: una città di 115.000 anime (quante ne contava Venezia all'inizio del Cinquecento) esigeva rifornimenti annui dell'ordine di 25.000 tonnellate, cifra veramente imponente se rapportata alle dimensioni delle marine mercantili del tempo (110). Se si tiene poi presente che alla fine degli anni Sessanta, quando la popolazione veneziana raggiunse quasi le 170.000 unità, tale fabbisogno dovette aggirarsi sulle 37.000 tonnellate, si sarebbe tentati di concludere che le importazioni di cereali diedero un contributo decisivo e ben più importante di quelle di sale alla crescita del movimento del porto.

Senonché tale conclusione è valida soltanto per la prima metà del secolo, perché già nel 1566 su un totale di 585.000 staia (35.000 tonnellate circa) di grano entrate a Venezia, quasi un terzo risultava proveniente dalla Terraferma veneta; e trent'anni dopo su un totale di 530.000 staia, l'80% (e cioè 430.000 staia) proveniva di lì (111). Agli effetti della domanda di grandi navi da trasporto, ciò implica che il grano importato via mare scese dalle 25.000 tonnellate circa del 1566 a meno di 7.000 sul finire del secolo.

Le ragioni di questo rovesciamento di posizioni tra grano estero e grano dell'entroterra veneto sono state analizzate molto bene da Maurice Aymard che ha messo in risalto un duplice fenomeno: da un lato l'inaridirsi delle esportazioni dalla Grecia e dal Mar Nero per volere del governo ottomano sempre più preoccupato di riserbare la produzione interna di grano all'approvvigionamento di una popolazione in aumento e soprattutto di una capitale, Costantinopoli, che nel corso del Cinquecento, "esplode" fino a raggiungere i 700.000 abitanti; d'altro lato, la messa a coltura, dal 1540 in poi, di estensioni via via crescenti di terreni nel Padovano, nel Trevisano e nel Polesine in seguito a grandi lavori di bonifica e di dissodamento (112). L'importanza di questa sostituzione di grano importato con grano nazionale non può essere sottovalutata: in un periodo nel quale la marina mercantile veneziana si dibatteva in gravi difficoltà e la città fu costretta a dipendere sempre più dall'estero in fatto di trasporti marittimi, non fu vantaggio da poco non dover ricorrere a questi ultimi per assicurare anche il grosso del fabbisogno di cereali; senza contare che, attingendo in misura crescente alle risorse agricole del suo entroterra, Venezia ridusse drasticamente una pesante voce passiva nella sua bilancia commerciale.

11. Lo sviluppo industriale

L'andamento delle importazioni di merci levantine, di sale e di grano non danno pienamente ragione del tendenziale aumento del movimento del porto, aumento che, a giudicare dai dati dell'ancoraggio, si protrasse fino ai primi del Seicento. Si è constatato infatti che, mentre le importazioni di tutte queste merci, eccettuate le spezie, furono in aumento fino al 1570 circa (o al più tardi fino al 1580), dopo tale data quelle di grano e di uva passa prima e di sale poi persero quota, e ciò proprio nella fase di massima attività del porto. È ben vero che nell'ultimo decennio del secolo il traffico delle spezie ritrovò inaspettatamente l'antica floridezza e che quello della seta di Levante raggiunse punte massime, ma va ricordato che né l'uno né l'altro contavano molto in fatto di tonnellaggio impiegato. E quindi evidente che altre merci, altre correnti di traffico contribuirono ad animare l'emporio e che ciò fecero con particolare intensità nell'ultimo quarto del secolo.

Per individuare queste correnti è necessario spostare lo sguardo dalla tradizionale funzione di Venezia come centro di transito e di smistamento negli scambi tra Europa e Levante (funzione sulla quale da sempre si sono appuntate di preferenza l'ammirazione dei contemporanei e l'attenzione degli storici) alla funzione di Venezia come centro industriale, perché questa funzione acquistò crescente peso nel corso del Cinquecento al punto da far ombra forse a quella tradizionale (113).

Non che la presenza di attività industriali nella laguna fosse una novità cinquecentesca. Venezia vantava da secoli una gloriosa tradizione in fatto di costruzioni navali - quelle di stato concentrate nell'Arsenale e quelle private disseminate negli "squeri". Si trattava di un'industria che aveva generato e continuava a generare un largo flusso di materie prime - legname della Dalmazia e dell'arco alpino, canapa e lino dell'entroterra padano, ferro, pece e così via. Ma si trattava anche di un'industria che, come si ricorderà, fu in fase di forte regresso dal 1573 circa in avanti quella di stato per i ridotti impegni militari dopo la guerra di Cipro, quella privata per la concorrenza delle marine nordiche.