L'economia

L'economia

Strano secolo, il Seicento: dimenticato per lungo tempo da una storiografia attenta alla grande politica e distolta dalle luci del Rinascimento; etichettato come il secolo della dominazione straniera, del ritiro degli intellettuali dall'impegno politico, delle ombre della Controriforma, si è portato addosso sino a poco tempo fa un giudizio negativo. Secolo di crisi, di decadenza, di spiriti intorpiditi. E ciò valeva a maggior ragione per l'Italia, che stava perdendo il suo primato economico di fronte all'aggressivo incalzare di Francesi, Inglesi e Olandesi. L'Italia, infatti, era destinata ad occupare quella fascia semiperiferica dell'economia-mondo che vedeva al centro l'Olanda e la Zelanda, l'area attorno a Londra e l'East Anglia, la Francia settentrionale e occidentale (1). Fascia, quella della semiperiferia, adattatasi a rifornire il centro di prodotti semilavorati e materie prime, e a subirne la dipendenza commerciale. Ed esempio paradigmatico è la parabola di Venezia: centro luminoso del Mediterraneo, dove si erano incrociate le grandi correnti commerciali sino a tutto il Cinquecento, la sua luce si sarebbe lentamente affievolita nel secolo barocco, vivendo una drammatica decadenza che colpì i suoi traffici marittimi per poi estendersi alle manifatture e alle basi stesse della struttura economica.

I termini della questione, tuttavia, sono assai più complessi: accanto ad indubbi segni di difficoltà si possono riscontrare elementi di tenuta e, in alcuni casi, di crescita. Contrazione e crescita, pertanto, sembrano convivere in un medesimo spazio e tempo. Ed è proprio per questa complessità e per talune apparenti contraddizioni che - rischiando di provocare la noia del lettore - si è scelto di presentare una nutrita serie di dati quantitativi che, benché non debbano essere considerati con feticistica fede, possono aiutare ad individuare tempi e meccanismi della congiuntura, o meglio, delle congiunture. Non esiste infatti un unico Seicento: se volessimo tracciare su un grafico le curve dei prezzi cerealicoli, della popolazione, dei traffici commerciali, dei consumi, delle diverse produzioni, ne uscirebbe un quadro complesso e di difficile interpretazione. Un secolo breve, se considerassimo il dato della crisi profonda; un secolo lungo, invece, leggendolo nell'ottica della ristrutturazione di un sistema. Si è tentato di collocare, poi, il Seicento veneziano in un contesto più ampio, confrontando - dove possibile - i dati e le performances dell'economia veneziana con alcuni casi europei. Un veloce sguardo oltre la laguna, così, permetterà di valutare il reale significato della congiuntura nella Venezia del Seicento.

1. La popolazione

La popolazione di uno Stato, di una città, la sua variegata composizione, la presenza di stranieri, il modo di vestire, le abitudini quotidiane erano tra gli elementi considerati più interessanti dai viaggiatori e dagli osservatori politici per fornire una prima valutazione del carattere e della ricchezza di un Paese. Nel caso di Venezia, la febbrile attività di mercanti, mediatori, piccoli negozianti, gente comune affaccendati a Rialto o in piazza S. Marco colpiva fortemente l'immaginazione degli stranieri che giungevano in città. Un centro popolato presupponeva scambi di merci e di ricchezza, nonché una vasta area di consumi, tra i più svariati, da quelli primari - gli alimenti e i tessuti meno pregiati - a quelli considerati di lusso - sete e preziosi, opere d'arte e spezie orientali; tra questi estremi vi era un'ampia gamma di domanda di beni e servizi, stimolata dalla presenza di uomini e capitali in un medesimo, circoscritto, luogo. A Venezia - osserva verso il 1685 il francese G. Burnet - "c'è una ricchezza incredibile e una grande abbondanza di ogni cosa" (2). Anche all'occhio dello storico il fattore demografico riveste un'importanza fondamentale per analizzare il sistema di un'economia preindustriale. L'andamento della popolazione riflette, spesso, le congiunture economiche ed è a sua volta causa ed effetto di mutamenti strutturali. E ciò vale a maggior ragione per il mondo urbano, sensibile mercato che registra le variazioni della congiuntura ma che, nello stesso tempo, dispone di strumenti che gli permettono di fronteggiarla attingendo alle risorse che giungono dall'esterno. Risorse economiche, certo, ma che vengono incanalate e sostenute anche - e talvolta soprattutto - in virtù del controllo politico che la città esercita sul territorio circostante, sia esso una ristretta fascia del contado o un'estesa area territoriale.

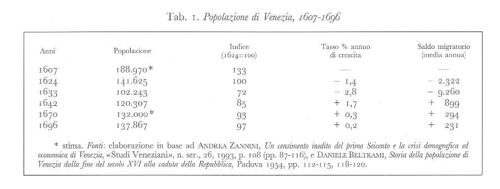

Esaminando i dati demografici, dunque, dovremo sempre tener presente che Venezia è la capitale politica ed economica di uno Stato e che, inoltre, è inserita in un complesso sistema economico che si allarga dalle coste mediterranee all'Europa settentrionale, per abbracciare con le sue ramificazioni l'intero mondo allora conosciuto. Vediamo, anzitutto, le cifre esposte nella Tab. 1 (3).

Risulta evidente il drammatico impatto della peste del 1630, anche se occorre sottolineare che - ammettendo sia affidabile il dato relativo al 1607 - la tendenza al declino della popolazione veneziana sembra manifestarsi ben prima dello scoppio epidemico. In effetti, nel 1586 risultarono censiti 148.097 abitanti: una cifra pur sempre superiore a quella registrata nel 1624, nonostante nel frattempo la città non fosse stata colpita da seri eventi epidemici. C'è da chiedersi se la flessione, o perlomeno la tendenza stagnante, non sia legata al declino della produzione laniera, che iniziò a manifestarsi nella seconda decade del Seicento, culminando proprio a ridosso del 1624. Raggiunto l'apice della produzione nel 1602 con 28.792 pannilana, infatti, si verificò un calo medio annuo dell'1,1 per cento sino al 1620, per scendere sensibilmente a 14.778 pezze nel 1622 e a 12.976 l'anno successivo (4). Forse le difficoltà del settore attenuarono quella forza d'attrazione per i lavoratori emigranti e le loro famiglie (Tab. 1) che Venezia esercitava tradizionalmente. Una testimonianza, pur limitata, dei mutamenti che stavano avvenendo lungo il Seicento è offerta dall'analisi della provenienza di coloro che stipularono un contratto di garzonato registrato presso la magistratura della giustizia vecchia (5). Gli anni considerati sono il 1598, 1662 e 1707, mentre i contratti effettivamente utilizzati sono rispettivamente 908, 929 e 460. Ebbene, la percentuale di garzoni veneziani balza dal 9,1 del 1598 al 27,4 del 1662 per arrivare al 46,7 nel 1707; nello stesso momento, tradizionali aree d'immigrazione, quali il Bergamasco e il Bresciano, diminuiscono sensibilmente il loro contributo, e cresce in percentuale l'apporto dal Bellunese e da alcune zone del Friuli. Nel caso specifico dei garzoni calzolai e ciabattini, la percentuale di Veneziani crebbe dal 12,5 per cento negli anni 1698-1702 al 25,1 nel periodo 1718-1722 (6). È probabile che la diffusione di attività protoindustriali nelle province d'Oltremincio - emersa in maniera evidente tra Sei e Settecento - abbia per un verso trattenuto forza-lavoro locale e limitato i flussi migratori verso la Dominante, la quale, dall'altro lato, aveva perso un po' della sua carica seduttiva. Confrontata con altre situazioni, in effetti, quella di Venezia mostra i segni della stanchezza: città come Torino, ad esempio, proprio fra Sei e Settecento si affermarono come centri politici e demografici tali da ridimensionare duramente le altre città dello Stato (7).

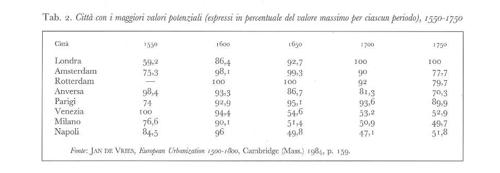

L'analisi di indici demografici assume altresì una particolare importanza per definire il potenziale economico di una determinata città. Il concetto di potenziale urbano, preso a prestito dai geografi, permette infatti di valutare la capacità di un centro nel contesto della rete di interrelazioni tra le città vicine. In estrema sintesi, è possibile assegnare un valore quantitativo al potenziale di una località in funzione dell'entità della popolazione, la vicinanza ad altri centri, le sue attribuzioni urbane ed i mercati d'accesso. In un saggio che abbraccia gran parte dell'Europa moderna, Jan de Vries ha raccolto una notevole serie di dati demografici sulle città europee ed ha tentato di misurare gli andamenti di lungo periodo utilizzando appunto la chiave offerta dal potenziale urbano (8). Il quadro che emerge non sembra sconvolgere le conoscenze già da tempo acquisite. Se assegnamo il valore di cento alle città del continente che esprimono il più alto potenziale, notiamo (Tab. 2) che viene evidenziato chiaramente lo spostamento del baricentro economico dall'Europa mediterranea alle rive del mare del Nord. Un mutamento, questo, che si palesò lungo il Seicento.

Lo scenario risulta chiaro. La preminenza di Venezia nel sistema economico internazionale si spinse sino al tramonto del Cinquecento, per poi lasciare spazio, in maniera netta, all'area olandese prima e inglese poi. Ma non si trattava solamente della città lagunare: il declino del potenziale indica che la rete di mercati che aveva in Venezia il suo punto privilegiato di riferimento aveva subito un brusco ridimensionamento nel più ampio sfondo dei mutamenti economici registrati nell'Europa seicentesca. La peste del 1630 inferse profonde ferite nel tessuto demografico di molte città venete; ferite che, diversamente da quanto avvenne nella grave epidemia del 1576, non furono facilmente rimarginate. Il drammatico ciclo di carestia ed epidemia tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta del Seicento rappresentò solamente il punto culminante di una tendenza negativa i cui elementi erano già affiorati negli anni precedenti. Se Venezia era riuscita a superare le difficoltà provocate dalla pesante congiuntura agraria dei primi anni Novanta del Cinquecento (9), un quarantennio dopo il quadro generale sarà profondamente diverso. Cos'era cambiato?

Per tentare di valutare i mutamenti intervenuti nel sistema economico veneziano è necessario prendere in considerazione non solo la città ma anche il suo vasto dominio di Terraferma e il più ampio sfondo europeo, che proprio in quei decenni stava registrando movimenti strutturali. Il tratto saliente che denota la storia della popolazione dell'Italia settentrionale a cavallo tra Cinque e Seicento è la tendenza, quasi generale, alla diminuzione della popolazione urbana in rapporto alla crescita del numero di persone che vivevano in centri minori sparsi nei distretti rurali (10). Questo fenomeno è interpretato come il segnale della ruralizzazione del sistema economico a scapito dell'ambiente urbano. Le difficoltà erano vissute non solo da Venezia ma dall'intera struttura economica tradizionale che aveva nelle città i suoi centri propulsori. La nascita o il trasferimento di attività manifatturiere dall'interno delle mura cittadine ai centri del distretto sarebbero stati provocati dall'esigenza dei mercanti e degli imprenditori di svincolarsi dai controlli corporativi e di impiegare manodopera a costi inferiori rispetto ai salari urbani. Si trattava di una risposta agli stimoli esercitati dal mercato internazionale, specie quello relativo ai tessuti. La tradizionale preminenza italiana in questo settore, infatti, venne messa a repentaglio dalle produzioni inglese, olandese e francese, che al tramonto del Cinquecento iniziarono a conquistare sempre più ampi spazi nei mercati del Mediterraneo. I consueti sistemi produttivi si dimostrarono poco efficaci nel trovare rapidamente una risposta alla concorrenza "nordica", e nel volgere di qualche decennio i livelli denunciarono drammatici decrementi in molte città (11). L'attrazione dei centri urbani per la manodopera, almeno per quanto riguarda la lavorazione dei tessuti, venne meno, con gravi conseguenze sui livelli della domanda aggregata e sui settori connessi al tessile, e la ripresa demografica all'indomani della grande peste si fece attendere ancora a lungo. Il "gran contagio", dunque, s'abbatté su una struttura economica che stava vivendo una complessa serie di aggiustamenti, di mutamenti, di palesi difficoltà che colpivano anzitutto la tradizionale economia urbana.

I cambiamenti strutturali che stavano verificandosi nell'economia-mondo, tuttavia, non costituivano le uniche cause della congiuntura negativa patita dalle città. Paul M. Hohenberg e Lynn H. Lees hanno proposto di collegare altresì il declino urbano seicentesco alla diminuzione delle rendite agrarie, fenomeno che caratterizzò quel secolo (12); il surplus agricolo estratto dalle campagne e diretto in città diminuì lungo il Seicento, e questo limitò le capacità di sviluppo urbano. L'andamento declinante o tutt'al più stagnante dei prezzi cerealicoli mise in difficoltà i proprietari cittadini mentre, d'altro canto, le campagne godettero di una situazione relativamente meno critica. I due studiosi propongono un modello per cui ad una fase di espansione economica caratterizzata dalla crescita della popolazione, dei prezzi e delle rendite agrarie, corrisponde una congiuntura favorevole ai mercanti e proprietari cittadini, mentre in presenza di un ciclo depressivo o di ripresa sono le campagne ad avvantaggiarsi.

Questo modello, sebbene possa risultare troppo meccanico e non sempre facilmente applicabile alle diverse situazioni, ha tuttavia il pregio di proporre un quadro di riferimento assai utile, e soprattutto spinge ad analizzare le vicende urbane in stretta relazione con il mondo rurale. Si tratta di due ambiti che si influenzano reciprocamente e interagiscono in un movimento di azioni e reazioni, sui vari livelli economico, sociale e istituzionale, sino a costituire, talvolta, un sistema in sé, dotato di un relativo coordinamento interno. Nel caso specifico di Venezia, il quadro è ancor più complesso. I piani urbano (locale) e regionale (caratterizzato comunque da un forte tasso d'urbanizzazione) s'intersecano con quello internazionale, con le grandi correnti dei traffici, con i conflitti militari, con quell'economia-mondo di cui Venezia aveva rappresentato il centro sino all'alba del Seicento (13). Nell'analizzare l'economia di Venezia, dunque, cercheremo di tener presente che la città va collocata in un ambito, spaziale ed economico, che va ben oltre la laguna e che coinvolge un ampio dominio territoriale nonché la più vasta area dell'economia internazionale.

2. Una città che consuma

L'immagine che la Tab. 2 ci aveva offerto - un deciso declino lungo il Seicento dell'area urbana veneziana in rapporto all'imperiosa ascesa olandese e di Londra - non deve tuttavia far dimenticare che Venezia, nonostante il duro ridimensionamento, era ancora tra le più popolose città d'Europa. Se fino agli inizi del Seicento essa si collocava in quarta posizione nella graduatoria dei centri maggiori, dietro a metropoli quali Parigi, Londra e Napoli, a metà Settecento Venezia si piazzava attorno ad un onorevole ottavo posto - in contesa con Roma - essendo stata superata da Amsterdam, Lisbona e da grandi capitali come Mosca e Vienna (14). Un centro assai popolato, dunque, che necessitava di quantità enormi di cibo, tessuti, materie prime, combustibile; che attirava flussi di denaro che si disperdeva tra i mille rivoli della città, tra le piccole botteghe e i grandi fondaci, in quel variegato settore terziario che caratterizza la vocazione economica della città nel Seicento.

Quanto e cosa consumavano i cittadini veneziani? Ovviamente non disponiamo di notizie precise a riguardo, e ancor meno di dati diacronici che possano fornirci l'andamento dei consumi nel tempo. Ci limiteremo pertanto a fornire un'immagine assai grossolana e statica, tentando di cogliere qualche elemento e di azzardare alcuni livelli quantitativi. Iniziamo anzitutto considerando l'entità del consumo calorico di un veneziano medio. È oramai opinione diffusa che l'uomo dell'età preindustriale necessitasse di circa 2.500 calorie al giorno, e perciò adotteremo questa indicazione di massima anche per un cittadino di Venezia. Del resto, questo dato emerge anche da un modello di dieta di un lavoratore dell'Arsenale verso il 1650 proposto da Robert C. Davis (15). Ecco il dettaglio:

La struttura della dieta non è certo inusuale: l'apporto dei cereali è preponderante, mentre il vino (talvolta annacquato) e il pesce (o formaggio o carne) contribuiscono a fornire una discreta quota calorica (16). Verdura, frutta e olio completavano poi il ventaglio degli alimenti che generalmente venivano consumati sulle tavole dei Veneziani. È ovvio che se usciamo dalle case dei lavoratori dell'Arsenale o dei lavoranti tessili ed entriamo in una fastosa dimora patrizia l'immagine acquista una sorprendente varietà di colori e di sapori. Alla tavola di un ricco veneziano non potevano mancare dolci e frutta varia, uova, legumi, formaggi, saporiti vini mediterranei che accompagnavano carni ben speziate, oltre al rinomato pane bianco, cui difficilmente un veneziano benestante poteva rinunciare. Rimanendo comunque nell'ambito di un consumo medio, la dieta del nostro arsenalotto può essere assunta come modello. All'incirca 10 soldi (ovvero mezza lira) costituivano pertanto la spesa dedicata al vitto quotidiano. A ciò occorre inoltre aggiungere i costi per il riscaldamento e il combustibile per cucinare (la stima del consumo di legna, non considerando le attività cantieristiche, l'edilizia ecc., è di circa 4 quintali annui pro capite (17)), il vestiario, le calzature, la cera per l'illuminazione, l'affitto dell'abitazione. Considerando che pressappoco il 70 per cento dell'intero budget era devoluto in spese alimentari (18), possiamo ipotizzare che il nostro veneziano tipo spendesse all'incirca 260 lire all'anno per i bisogni della propria vita quotidiana. Nel 1691 la confraternita dei lavoranti calzolai stimava un aiuto di 6 lire e 4 soldi alla settimana (ossia 300 lire annue) a favore di un associato malato per mantenersi e curarsi. Nel 1697 la somma fu elevata a 8 lire e 10 soldi, e a 10 lire nel 1701 (19).

È necessario riaffermare che le stime proposte, al di là del valore puramente indicativo, riguardano il veneziano medio: la gamma e la struttura dei consumi riflettono la gerarchia sociale, e sarebbe sin troppo facile opporre a quello del popolano un bilancio di un benestante, patrizio o borghese che fosse. Nel 1620, ad esempio, i costi di mantenimento di tre orfani di un mercante, due maschi ed una femmina, erano devoluti per il 57 per cento al vitto e alloggio, il 21 per cento all'abbigliamento, ben il 15 per cento all'istruzione, e il 7 per cento ad altre voci (20). A casa del nobile Piero Pisani Moretta, poi, le spese per il vitto incisero per un misero 10 per cento delle uscite correnti nel 1705, e in media del 13,8 per cento nel periodo 1705-1735. Ma occorre dire che il nobile Pisani rappresentava un esempio estremo di parsimonia. Più allineata sul modello generale, invece, la struttura delle spese correnti dei Pisani dal Banco, che nei medesimi anni spendevano il 30 per cento in alimenti (21). In base ad una ferrea legge, all'aumento del reddito corrisponde una diminuzione della quota di spese destinata all'alimentazione.

Più saliamo lungo la scala sociale, dunque, meno si fa pressante la preoccupazione per il vitto quotidiano, ed acquistano maggior importanza voci quali l'abbigliamento, il personale domestico, l'abbellimento della dimora. Non crediamo perciò di allontanarci di molto dal verosimile se attribuissimo ad una famiglia benestante un'incidenza dei costi alimentari ben al di sotto del 50 per cento (22). Ma quanti erano questi "benestanti" che potevano permettersi di non essere assillati dalle preoccupazioni del bisogno primario? Purtroppo le ricerche sulla struttura economica e sociale della popolazione veneziana sono assai scarse e si limitano per lo più ad analisi di casi specifici. La documentazione fiscale - che solitamente costituisce la fonte più importante per questo genere di studi - non è ancora stata sfruttata adeguatamente, e pertanto saremo costretti a proporre stime ancora assai vaghe. Uno dei pochi dati certi è che nel 1661 furono 5.922 i Veneziani che presentarono le proprie dichiarazioni fiscali in cui comparivano possedimenti fondiari in tutto lo Stato; in questo numero rientravano anche gli enti laici ed ecclesiastici, ma sembrerebbe con percentuali piuttosto ridotte. Circa 6.000 Veneziani, dunque, traevano redditi da fondi rurali, botteghe, affitti di case: qualunque fosse stata la via per la quale ne fossero venuti in possesso (acquisto, eredità, dote), è presumibile che essi avessero manifestato una capacità di risparmio o un reddito integrativo tale da vivere al di sopra del livello minimo di sussistenza. Ora, attribuendo un coefficiente di 4 componenti per la famiglia di ogni contribuente, potremmo ipotizzare che almeno 24.000 persone costituissero una sorta di fascia superiore (che consumava meno della metà del budget in alimenti) al di sotto della quale viveva la popolazione ai confini del minimo di sussistenza (70 per cento in viveri). Se consideriamo che su una popolazione totale di 120.000 persone a metà Seicento circa 24.000 consumavano un cifra di 360 lire annue pro capite in varie voci (metà per il vitto) e 96.000 spendevano 260 lire (di cui il 70 per cento in alimenti), risulterebbe un consumo globale di Venezia per un valore attorno ai 34 milioni di lire (5.400.000 ducati di conto) in un anno, vale a dire 280 lire (45 ducati e mezzo) pro capite; 1.120 lire per un nucleo familiare di 4 persone. Si tratta - lo ripetiamo - di una soglia minima: l'impressione è che a Venezia il tenore di vita generale fosse relativamente più elevato che altrove, pur prescindendo dalla sfarzosa ostentazione delle famiglie doviziose o dalle comodità dei ceti agiati. Allorché nel 1680 il cardinale Pietro Ottoboni, a seguito di alcune pendenze familiari, decise di destinare un vitalizio ai nipoti Antonio e Marco, assegnò una somma di 5.735 lire annue che permettesse loro di vivere "moderatamente" (23). Una cifra, questa, che poteva essere sufficiente per il sostentamento annuo di 5 famiglie.

Che valore assumono i 5.400.000 ducati stimati in precedenza? Vediamo qualche termine di confronto fiscale: è lecito supporre che verso metà secolo le entrate globali della Repubblica si aggirassero sui 3.500.000 ducati, quindi per un valore ben oltre la metà dei consumi della sola Venezia, che rappresentava pressappoco il 10 per cento della popolazione della Terraferma. Si tratta di un rapporto assai elevato, che tuttavia fa risaltare da un lato la notevole pressione fiscale esercitata durante gli anni della guerra di Candia (1645-1669), e dall'altro la rilevante capacità di consumo della capitale. Questo livello, poi, corrisponde al salario annuale (calcolato in 200 giornate lavorative a 15 soldi) di 224.000 maestri tessitori (24). Ancora, calcolando in 530 lire il salario annuale di un maestro operaio in Arsenale (25), il valore della domanda privata dei Veneziani equivaleva al monte salariale di oltre 64.000 maestri. L'entità dei bisogni della popolazione veneziana, insomma, era ragguardevole: per l'alimentazione, in primo luogo, per l'abbigliamento, il combustibile, le dimore, e poi per il consumo vistoso, ambito ristretto al ceto agiato. Si trattava di un complesso che mobilitava un indotto articolato, dai trasporti alla rete distributiva, e che attirava altresì le preoccupazioni del governo, impegnato anzitutto ad assicurare il vettovagliamento alla città e a controllare i prezzi dei generi più richiesti, nonché ad esercitare il proprio influsso sulla domanda aggregata tramite la politica di bilancio.

Pur essendo assai difficile quantificare i bisogni primari della città, tenteremo di proporre qualche cifra riguardante il problema dell'approvvigionamento urbano. Continuiamo a considerare una popolazione di 120.000 unità, di cui un quinto - ed è una stima assai prudente - può essere ritenuto vivere ben al di sopra del livello di sussistenza. Attribuendo il consumo annuo di 4 staia (uno staio è uguale a 83,3 litri) di "biave" ai benestanti e di 3 alla gran parte della popolazione (26), ne consegue che verso la metà del Seicento Venezia necessitava di 384.000 staia di cereali, ovvero all'incirca 192.000 quintali di pane (27). La quantità è senz'altro rilevante, e a ciò s'aggiunga che i Veneziani tendevano a disdegnare, salvo in periodo di gravi carestie, il pane confezionato con cereali inferiori. Il primo problema è sapere se il sistema annonario urbano riuscisse a fronteggiare la domanda. Una domanda che, in parte, veniva soddisfatta dalle granaglie inviate a titolo di canone dalla Terraferma ai proprietari veneziani, ma che richiedeva in primo luogo l'intervento e il controllo governativo. Era il governo, infatti, che periodicamente promulgava delle tariffe di calmiere cui i "pistori" dovevano attenersi per la vendita del pane. Inoltre, in particolari momenti di difficoltà, il senato poteva decidere d'immettere sul mercato le granaglie depositate in appositi magazzini per gli equipaggi della flotta allo scopo di agire sul lato dell'offerta e calmierare i prezzi. Occorre rilevare che, a differenza di altre situazioni, a Venezia il problema del vettovagliamento fu trattato con una certa efficienza; efficienza che evitò l'insorgere di gravi tumulti di carattere annonario. Il ruolo di capitale politica di un vasto Stato permise alla città di convogliare verso di sé, più o meno forzatamente, grani dalle diverse aree della Repubblica; la crescente espansione della proprietà veneziana nelle campagne venete favorì questo movimento; la posizione nel sistema commerciale internazionale permise ulteriori opportunità di rifornimento; i meccanismi tariffari, poi, consentirono da un lato di smussare l'incidenza delle crisi annonarie, assicurando nel medio periodo margini di profitto ai "pistori", e dall'altro di salvaguardare gli interessi dei mercanti di grano e la rendita fondiaria a favore del patriziato lagunare, soprattutto durante i periodi di prezzi bassi. I prezzi cerealicoli, dunque, dovrebbero essere considerati come la risultante di un complesso di fattori politici ed economici che complicano il confronto tra domanda e offerta.

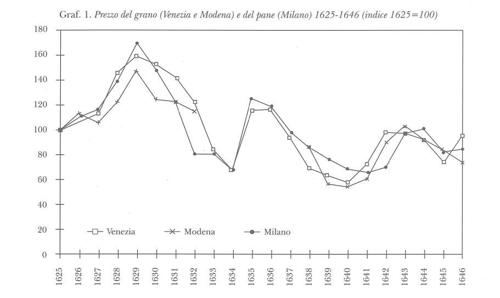

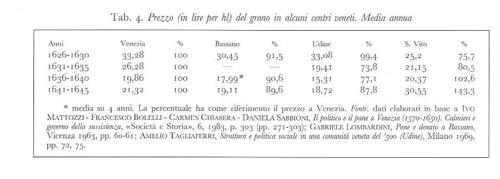

L'andamento generale del prezzo del grano, comunque, non manifestò particolari differenze rispetto alla tendenza di altri mercati, sia veneti che dell'Italia settentrionale. Da notare, piuttosto, come il Graf. 1 evidenzi, nel periodo considerato, un'onda che addolcisce i picchi registrati in altre situazioni. In questo caso, il carattere mediatorio del calmiere veneziano viene sottolineato dalla sua capacità di attenuare le brusche impennate dei prezzi cerealicoli, sottoposti ai capricci delle stagioni. A Vicenza, di contro, durante la drammatica congiuntura del 1648 la popolazione urbana si rivoltò a causa dell'assenza di un controllo annonario e delle incette di mercanti che preferivano inviare i grani sul mercato realtino (28). Mentre nella città berica la tensione era cresciuta a seguito delle continue notizie di "estrationi" di cereali verso la capitale, a Venezia gli arrivi di granaglie dalla Terraferma contribuivano ad attutire l'impatto della crisi annonaria. Se confrontiamo i prezzi unitari del grano, esposti nella Tab. 4, questa favorevole posizione di Venezia deve essere riesaminata.

Salvo che nel caso di S. Vito al Tagliamento, dove per motivi che ci sfuggono le quotazioni tra gli anni 1630 e 1640 raggiunsero punte assai elevate, i cittadini veneziani pagavano un prezzo maggiore che nelle piazze del Dominio. È assai verosimile che in genere il costo della vita nella capitale fosse più alto che nella Terraferma. Non solo la pressione esercitata dalla domanda e la qualità superiore dei grani richiesti sul mercato veneziano incidevano sul prezzo, ma è anche probabile che fosse mantenuto artificialmente su quotazioni elevate per convogliare in città grani dall'entroterra. In effetti, la maggior remunerazione che i mercanti di grano di Terraferma potevano ottenere a Venezia attirava i carichi a detrimento dei mercati locali. Questo flusso, inoltre, non veniva frenato dai costi di trasporto, che generalmente costituivano uno dei maggiori elementi della formazione del prezzo, poiché il sistema fluviale che si sviluppava nel Veneto permetteva ai barconi di raggiungere agevolmente la laguna a costi contenuti. Nel quadro del sistema policentrico di approvvigionamento granario, dunque, Venezia giocava un ruolo assai importante: i suoi prezzi relativi più elevati attiravano i grani dalle zone più prossime alla laguna, vale a dire da quelle aree dove la presenza della proprietà fondiaria veneziana era consistente e l'autorità del governo era più pressante, e nello stesso tempo la capitale, importando derrate dai mercati del Mediterraneo orientale e del Mezzogiorno italiano, poteva ridistribuire una parte delle granaglie meno pregiate verso i centri della Terraferma (29). Nonostante il contributo delle campagne della Terraferma ai rifornimenti di Venezia fosse sensibilmente aumentato dalla fine del Cinquecento, i rapporti con le aree di produzione mediterranea non cessarono. La Repubblica, ad esempio, importò direttamente dal porto di Barletta 30.680 tomoli di grano e orzo negli anni 1657-1668, per non parlare dei rifornimenti privati che giungevano sul mercato realtino. Ed è altresì verosimile che continuassero, benché ridotti, i commerci granari con la Sicilia. Vi sono indizi, d'altro canto, che fanno ritenere che un altro tradizionale porto d'imbarco di grani per Venezia, Senigallia, abbia perso molta importanza nel Seicento (30). I piani che si intersecano, dunque, sono diversi: Venezia si trova al crocevia di flussi a breve e lunga distanza che ne fanno, ancora nel Seicento, un centro rilevante del commercio granario. Ciò che più importa rilevare, ad ogni modo, è che la Signoria sembrerebbe dipendere assai meno dagli scambi granari internazionali rispetto al secolo precedente e svolgere un ruolo rilevante come centro di consumo per la produzione del Veneto orientale e probabilmente del Friuli occidentale (31).

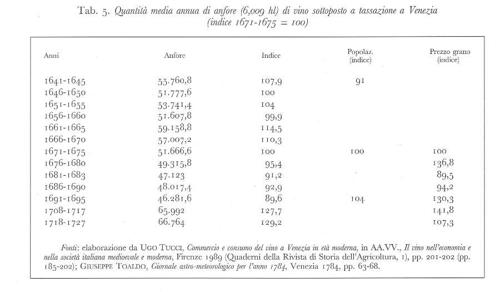

Accanto al grano l'altro elemento fondamentale della dieta di una persona dell'età preindustriale era il vino. Esso forniva un considerevole apporto calorico e costituiva uno dei generi più presenti nella vita quotidiana a Venezia. Una stima del 1730 attribuiva un consumo giornaliero di litri 1,34 per ciascun maschio adulto (32), e poco più di un litro in media (vale a dire 4 ettolitri all'anno) considerando le altre componenti per età e sesso (bambini, anziani, donne). Un livello piuttosto elevato, invero, se teniamo presente che a Madrid tra Sei e Settecento il consumo medio era attorno ai 65 litri annui e che nella Parigi prerivoluzionaria si calcolava un fabbisogno di un centinaio di litri; ma è un livello, quello veneziano, che risulta assai vicino alla quantità consumata dagli studenti del Collegio Borromeo di Pavia agli inizi del Seicento, e non molto superiore alla razione giornaliera di un operaio edile qualificato nella Genova del secondo Seicento (33). Un consumo giornaliero di poco più di un litro pro capite, ad ogni modo, corrisponderebbe - per una Venezia di 120.000 abitanti - ad un fabbisogno annuo complessivo di 481.800 ettolitri: una quantità enorme. Questo dato ci propone tuttavia un'immagine statica della domanda urbana di vino; consumo, questo, che invece è legato ad almeno due variabili, alla struttura della popolazione, anzitutto, e all'andamento dei prezzi dei cereali. La domanda di vino, data la sua relativa elasticità, dipendeva infatti dalla disponibilità della quota di reddito non impiegata nell'acquisto di cereali. Ad un innalzamento del prezzo del grano, quindi, corrispondeva una diminuzione del consumo di vino. Questo meccanismo comunque, come mostra la Tab. 5, non è sempre automatico: poteva accadere che la concomitanza di un cattivo raccolto sia di grano che di vino facesse innalzare i prezzi di entrambi. Il dati sul vino sottoposto al dazio, ad ogni modo, dimostrano che giungevano a Venezia cospicue quantità di vino. Anche in questo caso, come per il grano, è probabile che solo una parte della produzione dell'intero Dominio di Terraferma fosse convogliata verso la capitale. Il Veronese e il Bresciano, ad esempio, rifornivano i carri destinati alla Germania, mentre i Veneziani preferivano i vini romagnoli e pugliesi giunti via mare (34).

Gli andamenti delineati dalla Tab. 5 non sembrano sempre chiari. A fronte di una certa stabilità della popolazione nel secondo Seicento si rileva viceversa una netta diminuzione della quantità di vino transitato per i posti di controllo daziario, mentre il prezzo del grano segna variazioni sensibili, soprattutto durante la grave congiuntura cerealicola dei primi anni Novanta. Il secondo e terzo decennio del Settecento, d'altro canto, sono segnati da una crescita della quantità di vino sia in presenza di un netto rialzo del prezzo del grano che in un periodo di diminuzione. È assai difficile trarre qualche conclusione valida per tutto il periodo considerato; tanto più che i dati relativi al vino provengono da una fonte fiscale, che se appare affidabile per delineare l'andamento di lungo periodo del consumo e del commercio del vino a Venezia lascia ampio margine, viceversa, alla quota di prodotto contrabbandato e sfuggito ai controlli dei ministri del dazio. In base alla nostra serie, infatti, si potrebbe ritenere che il consumo pro capite di vino tra i Veneziani fosse diminuito da quasi 3 ettolitri nel 1642 a quasi 2 nel 1696. Tuttavia è lecito supporre che una cospicua quantità di prodotto - tra il 30 e 50 per cento? - non venisse tassata. Un'ulteriore complicazione è data dal fatto che i mercati d'approvvigionamento vinicolo di Venezia erano numerosi, e quindi anche i prezzi dipendevano dalle diverse annate. Vini dal Mediterraneo orientale, dal Mezzogiorno d'Italia, dalla Romagna e dalla Terraferma veneta erano sottoposti a differenti congiunture e pertanto sarebbe arbitrario individuare nel prezzo di una sola qualità di vino una variabile che influenzi sensibilmente la serie esposta nella Tab. 5.

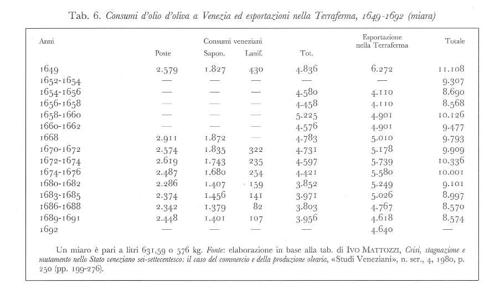

Un altro prodotto il cui consumo era rilevante a Venezia è l'olio d'oliva. Nel Cinquecento la principale area di rifornimento era costituita dalle Puglie, dai cui porti salpavano ogni anno decine d'imbarcazioni per raggiungere lo scalo veneziano. Qui, il prodotto - come mostra la Tab. 6 - veniva in parte riesportato verso la Terraferma ed i mercati dell'Europa centrale ed era in parte consumato in città tramite le rivendite (le poste) sia per l'alimentazione che, soprattutto, per i saponifici e la lavorazione delle lane (35). L'olio d'oliva del Mezzogiorno d'Italia, infatti, era particolarmente richiesto dai consumatori per la sua purezza, perché migliorava la qualità del sapone e contribuiva a mantenere elevata la qualità dei tessuti di lana prodotti a Venezia.

L'andamento dei dati, tratti da fonti fiscali, denuncia un tendenziale declino, sia per quanto riguarda i consumi in città che per il settore manifatturiero, che era entrato in una fase negativa già da parecchi anni. L'incremento dell'imposizione fiscale sul prodotto decretato nel 1625 causò una contrazione del consumo interno con gravi ripercussioni sull'intero mercato oleario. È interessante notare, piuttosto, come in Terraferma il consumo di olio transitato da Venezia cresca in proporzione rispetto alla capitale. Se tra gli anni Cinquanta e Sessanta Venezia assorbiva il 48-52 per cento dell'olio importato, pochi decenni dopo la percentuale scendeva attorno al 45 per cento. Anche se occorre tener sempre presente il diffuso fenomeno del contrabbando, i dati ufficiali starebbero ad indicare che la domanda della Terraferma manteneva una certa vivacità a fronte di una diminuzione, o perlomeno di una stagnazione, di quella veneziana. La diminuzione veneziana del consumo d'olio viene ulteriormente sottolineata se consideriamo altri Paesi. Mentre i carichi d'olio che giungevano a Venezia non tendevano ad aumentare, a Londra, viceversa, le importazioni olearie conoscevano un netto incremento: il valore del prodotto venne stimato a 22.000 sterline nel 1622, una media di 37.000 negli anni 1634 e 1640, mentre s'impennò sino a 151.000 sterline in media negli anni 1663 e 1669, per stabilirsi a 105.000 nel periodo 1699-1701. In termini quantitativi, le importazioni furono di 3.037 tonnellate nel 1663 e di 5.081 nel 1669 (36). La traiettoria segnata dall'olio d'oliva, prodotto fondamentale per la lavorazione dei tessuti e dei saponi, potrebbe essere presa a modello dell'andamento dell'economia veneziana. Dagli anni Venti del Seicento il commercio dell'olio, al centro di scambi e di produzioni, passò gradualmente in mano degli Inglesi a scapito dei mercanti veneziani (37). Le importazioni lagunari dalla Puglia diminuirono e dalla fine del secolo crebbe la percentuale di prodotto importata dalle isole dello Stato da mar. La Signoria, così, ricercava nelle proprie risorse la possibilità di limitare le perdite che i "nordici" stavano infliggendo alle attività commerciali e manifatturiere dello Stato. Se la capitale continuava a detenere un ruolo di prim'ordine come centro di consumo, nei settori produttivo e distributivo era costretta a ridimensionarsi sotto la spinta di forze esterne, troppo potenti perché potesse contrastarle con speranza di successo.

3. Una città che produce

Una delle caratteristiche più rimarchevoli della Venezia cinquecentesca fu la sua trasformazione in centro industriale, tra i più rilevanti nell'Europa d'allora (38). Si trattava di lavorazioni per lo più destinate all'esportazione (pannilana, sete, vetri, sapone, stampe), che attiravano manodopera dall'esterno e che sostenevano i tradizionali commerci marittimi dei Veneziani. Manifatture e mercatura costituirono così una felice simbiosi che fu alla base della prosperità veneziana sino ai primi anni del Seicento. In seguito, la città avrebbe mutato nuovamente volto, pur mantenendo ancora aree destinate alla produzione.

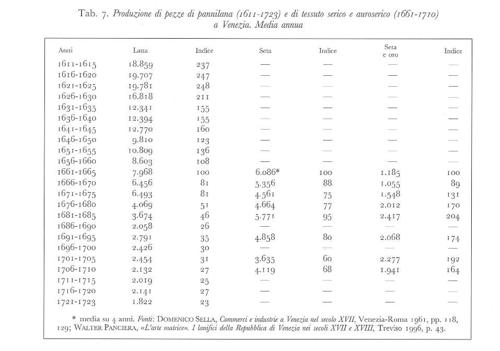

La curva delle vicende industriali della città è stata tracciata, ed ha assunto un valore emblematico, dall'andamento della produzione di pannilana e di tessuti serici. La Tab. 7 mostra la parabola dagli inizi del Seicento sino ai primi del Settecento.

La netta discesa della produzione laniera risulta evidente, tanto che - è stato affermato - "il crollo del mercato laniero fu il più grave colpo subito dall'economia veneziana nel corso del Seicento" (39). Ed in effetti è innegabile che quello che fu il settore trainante della manifattura cinquecentesca conobbe dal secondo decennio del Seicento un inarrestabile declino. Se nel 1607 si potevano contare 1.032 capimaestri tessitori (dei quali 624 occupati), a metà secolo il numero totale era sceso a 730 (con solo 180 occupati); e ancora nel 1716 vi erano appena 27 occupati a fronte di 105 capimaestri inoperosi. Anche per quanto riguarda il numero dei telai operativi i segni della crisi sono evidenti: 258 nel 1630, ma il numero risale successivamente alla peste sino a 292 nel 1644; si scende a 160 nel 1656, 119 nel 1661, 102 nel 1676, 96 verso il 1698, e addirittura si precipita a 33 nel 1716 (40). Oramai la lavorazione della lana era divenuta un'attività marginale nella Venezia del giovane Vivaldi.

Eppure il Cinquecento aveva visto la produzione della città lagunare procedere in controtendenza, almeno per certi versi, rispetto ai maggiori centri manifatturieri della Penisola. A Firenze i livelli produttivi avevano raggiunto l'apice di 30.000 pezze di media annua nel periodo 1560-1572, ma già nel ventennio a cavallo tra Cinque e Seicento si erano portati attorno a 13.000, diminuendo a 6.200 negli anni 1630-1645, sino a toccare il fondo di 1.590 pezze nel 1717-1724. I telai da lana battenti nella città sull'Arno erano passati da 1.420 nel 1604 a 782 venticinque anni dopo e ad appena 224 nel 1684 (41).

Le lane fiorentine avevano rappresentato, almeno verso la metà del Cinquecento, un serio concorrente per quelle veneziane nei mercati levantini; ma successivamente pare che la capacità produttiva e di adeguamento della produzione lagunare avesse avuto la meglio. Certo è, comunque, che la parabola del lanificio fiorentino manifestò una caduta anticipata rispetto all'andamento veneziano. Per quanto riguarda lo Stato di Milano, pur non avendo a disposizione serie continue di dati sull'esempio veneziano e fiorentino, è altresì chiaro che il Seicento vide una drammatica diminuzione della produzione laniera in ambiente urbano (42). Anche Venezia, ad ogni modo, partecipò del generale declino della manifattura laniera dell'Italia centro-settentrionale lungo il Seicento. Se quest'affermazione è inoppugnabile, il drastico giudizio dovrebbe essere soppesato prendendo in considerazione, oltre alla produzione fisica, anche quella in termini di valore monetario. Purtroppo non disponiamo di una serie dei prezzi dei pannilana a Venezia, ma osservando i dati relativi al mercato di Milano si nota che il prezzo dei panni alti si mantenne su quotazioni piuttosto elevate sino agli anni Trenta del Seicento, per poi diminuire notevolmente in seguito. Sebbene sia ardito sovrapporre il trend dei prezzi milanesi a quello ipotizzabile per Venezia, ciononostante è opportuno chiedersi se la caduta quantitativa del lanificio lagunare non possa essere stata in parte controbilanciata da ricavi maggiori (43).

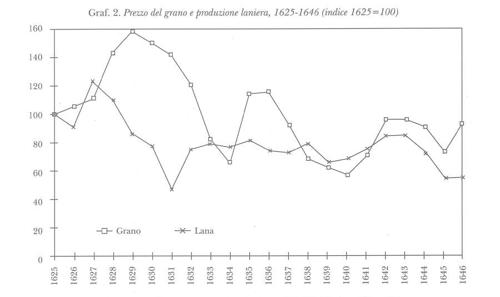

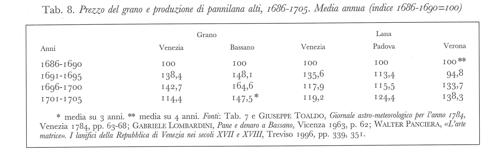

Giova inoltre chiedersi in che termini il declino della produzione laniera a Venezia fosse collegato con i diversi mercati, locale e internazionale. È noto che la gran parte dei pannilana veneziani era diretta verso i mercati orientali (44): infatti una delle cause della crisi - come vedremo - è rintracciabile nel mutamento della domanda levantina a favore dei concorrenti "nordici". Ora, è interessante verificare se in concomitanza con l'attenuarsi della domanda estera si sia verificato uno spostamento verso il mercato interno. Allo scopo di valutare la relazione tra domanda interna e produzione laniera abbiamo preso in esame l'andamento dei prezzi del grano in città (Graffi. 2 e 3). La scelta di presentare i dati in due grafici è stata resa necessaria dalla diversa natura delle fonti. Per quanto riguarda i prezzi cerealicoli, infatti, il Graf. 1 si basa sulle quotazioni di calmiere disponibili, mentre il Graf. 2 è stato costruito considerando il prezzo medio annuale d'acquisto dei grani da parte del governo; si tratta, dunque, di un prezzo che è significativo per la tendenza ma che non può essere affiancato ai prezzi di mercato. L'analisi del rapporto tra prezzi cerealicoli e produzione risulta utile in quanto è generalmente riconosciuto che al variare del prezzo dei primi, essendo la domanda anelastica, corrisponde un mutamento anche nella domanda di prodotti non di prima necessità, in questo caso i pannilana. Un incremento del prezzo del grano sottraeva a gran parte della popolazione quote di reddito che potevano essere impiegate nell'acquisto di beni e servizi; la domanda di pannilana sarebbe caduta e di conseguenza anche la produzione avrebbe conosciuto un momento depressivo, sinché un buon raccolto non avesse provocato un abbassamento dei prezzi cerealicoli, ridando così ossigeno ai consumi e stimolando la produzione (45). Questo modello, comunque, necessita di ulteriori precisazioni ed elementi per poter essere applicato al caso veneziano. Poiché la manifattura dei pannilana - come si è già ricordato - si rivolgeva principalmente ai mercati esteri, l'influenza delle congiunture dei prezzi alimentari dovrebbe essere assai ridotta. Il meccanismo del calmiere veneziano, inoltre, visto che tendeva a smussare le impennate dei prezzi del grano e a mitigarne gli effetti, potrebbe offuscare la correlazione temporale tra congiuntura dei prezzi e produzione manifatturiera. Analizzando il Graf. 2 si nota che perlomeno sino ai primi anni Trenta è possibile individuare la classica relazione inversa tra prezzi e produzione tessile: ad una crescita dei primi corrisponde una diminuzione della seconda. Tuttavia occorre considerare che la peste del 1630 ebbe un effetto drammatico su tutto il tessuto economico veneziano, e che pertanto la brusca caduta della produzione fu dovuta soprattutto alle difficoltà di trovare maestranze e di far salpare le navi. Tra la metà degli anni Trenta e il 1646 le curve mostrano un certo parallelismo, con una tendenziale stagnazione dei pannilana. Il declino produttivo è evidenziato anche nel Graf. 3 che, a fronte di marcate oscillazioni dei prezzi cerealicoli, mostra una contrazione dell'attività legata ai pannilana alti. Il confronto tra le due curve, insomma, porterebbe ad escludere una significativa influenza della domanda interna sulle dinamiche del comparto laniero veneziano. Vediamo, per trovare un'ulteriore verifica, di focalizzare una congiuntura particolarmente difficile, quella dei primi anni Novanta, caratterizzata un po' ovunque da crisi annonarie e difficoltà produttive. Nella Tab. 8 vengono prese in esame le medie annuali dei prezzi del grano e della produzione di pannilana.

I dati della Tab. 8 confermano che la congiuntura di breve periodo dei prezzi alimentari non influenzò le vicende della manifattura laniera veneziana e veneta in generale. Anzi, nel caso veneziano ad una impennata del prezzo del grano nei primi anni Novanta corrispose una ripresa produttiva ed un dinamismo che risultarono superiori anche alla produzione padovana e veronese. Sembra proprio, dunque, che ancora nella fase declinante e depressiva della produzione laniera il mercato interno non abbia svolto un ruolo degno di rilievo. Ciò solleva vari problemi. Anzitutto occorre chiedersi le ragioni di questa sorta di assenza dei consumatori veneziani: eccessivi costi del prodotto per le tasche dei Veneziani? Stoffe che non soddisfacevano i loro gusti? Limiti del mercato locale? Certo è che la destinazione dei pannilana veneziani verso i mercati esteri fu una costante secolare, nonostante l'avvicendarsi delle congiunture. Questa vocazione permise da un lato di evitare la crisi degli anni Novanta, per esempio, ma dall'altro ancorò le scelte produttive ad un mercato che lungo il Seicento si stava sempre più restringendo per i tessuti veneziani.

Ma non si trattava solamente degli sbocchi per i panni alti veneziani, altrimenti non si spiegherebbero casi che, nel medesimo periodo, registrarono una crescita della produzione laniera. La curva produttiva di Padova, ad esempio, mostra una marcata ascesa dalla metà del secolo sino ai primi anni del Settecento; analogamente, i livelli produttivi nel Bergamasco raddoppiarono nei decenni a cavallo tra Sei e Settecento (46). Sebbene le difficoltà delle manifatture laniere venete sin oltre metà Seicento siano innegabili, è nondimeno importante sottolineare che, in definitiva, il sistema produttivo veneto conobbe una profonda fase di riassetto, che vide diminuire fortemente il peso assoluto e relativo del lanificio veneziano e crescere, di converso, la produzione dislocata nella Terraferma, specie nei distretti rurali. Basti considerare che nel 1687 - vale a dire in un momento in cui il processo di trasformazione era già stato avviato - la quota della produzione veneziana di panni alti tradizionali si aggirava attorno al 18 per cento del totale dello Stato, e che nel 1710 la percentuale era scesa ulteriormente al 10 per cento (47).

Assieme alla lavorazione della lana vennero coinvolti nel declino altri settori produttivi, sebbene le modalità, i tempi e le circostanze fossero in qualche maniera differenti rispetto alla produzione principale della città. Il saponificio, in base ai dati a disposizione, presenterebbe un'analoga parabola, benché il punto di declino sembri ritardato rispetto al lanificio.

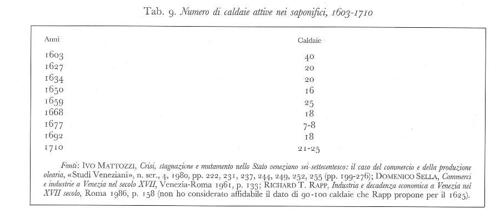

Nelle redecime (documenti che raccoglievano le dichiarazioni fiscali dei contribuenti veneziani) del 1537 e 1582 figuravano rispettivamente 11 e 16 saponerie (48); agli inizi del Seicento ce n'erano 17, nel 1625 il loro numero era cresciuto a 30, ma tra Sei e Settecento rimanevano appena 6-8 botteghe per la fabbrica del sapone (49). La produzione, inoltre, si ridusse lungo il secolo, passando dai 13 milioni di libbre degli inizi ad appena 3 milioni verso la fine del secolo (50). Nel 1627 si affermava che le caldaie adibite al saponificio erano diminuite dalle 39 del passato ad appena 20 (51). L'andamento del numero di caldaie nel Seicento fu il seguente:

Se la produzione subì una diminuzione rispetto ai livelli raggiunti nel Cinquecento, è altresì vero che lungo il Seicento l'attività - almeno in base al numero di caldaie presenti a Venezia - non accusò gravi segni di cedimento, manifestando una certa tenuta nonostante la drastica diminuzione registrata nel 1677.

Un settore che invece conobbe una significativa crescita fu quello relativo alla produzione di tessuti auroserici, broccati e damaschi (Tab. 7), nel quale l'Italia settentrionale raggiunse una posizione di primo piano, a ridosso di Lione, sui mercati europei seicenteschi. A differenza dei comuni drappi di seta, le cui vicende commerciali furono alterne, ma che comunque in genere tesero al declino o alla stagnazione, le sete impreziosite d'oro conobbero un clamoroso successo tra i ceti agiati d'Europa (52). Contrariamente a quanto fece Firenze, che puntò su prodotti poco costosi per soddisfare la domanda inglese (53), a Venezia si scelse di privilegiare la domanda di mercati - Germania e Levante - che richiedevano sete sempre più lussuose. Ciò si riflesse sui livelli produttivi, che diminuirono quanto alle comuni sete e invece aumentarono per quanto riguardava i drappi auroserici. "La manufacture des estoffes de soye d'or et d'argent", riferiva il console francese Le Blond nel 1681, "se maintient toujours" (54). A confermare la discreta situazione della seteria veneziana ci sono alcune informazioni tratte da un'inchiesta promossa dal governo nel 1685. In base alle notizie raccolte da Michiel Foscarini, a Venezia si trovavano 1.086 maestri tessitori, 2.626 telai e 463 lavoranti. Sebbene questi dati non siano del tutto attendibili - sorprende il basso numero di lavoranti in rapporto ai maestri, per esempio - essi lasciano intendere che l'attività legata alla lavorazione della seta coinvolgeva un discreto numero di cittadini. Certo, l'affermazione che indicava in 40.000 persone il numero di Veneziani che nel 1672 era mantenuto dall'attività serica appare senza dubbio esagerata (55), tuttavia è senz'altro indicativa di un mutamento che era avvenuto allorché la seta aveva soppiantato la lana nelle botteghe e negli opifici della città. Lo stato attuale degli studi non consente di proporre fondate argomentazioni circa le cause di questo spostamento ma, analogamente ad altri casi (56), è presumibile che il comparto serico - e specie quello di alta qualità - abbia attratto una parte di quei capitali che non trovavano più impiego nel lanificio; capitali non solo di provenienza locale, ma giunti anche da Firenze (57). La pressione esercitata dalla concorrenza nordica nel settore laniero e la crescente domanda di tessuti serici potrebbero aver indotto gli operatori veneziani a privilegiare le attenzioni sul comparto serico ad alto valore. È presumibile, inoltre, che la crescente disponibilità di seta grezza fornita dalla Terraferma e dal Levante abbia facilitato il trasferimento ad un settore che offriva allettanti opportunità di profitto (58). Gettando uno sguardo verso la Terraferma, infatti, si rileva che lungo il Seicento le campagne videro fiorire la gelsicoltura e la produzione di seta grezza, destinata in parte ai mercati esteri. Tra gli anni Sessanta e Novanta del Seicento, per esempio, il gettito del dazio sulla seta nel Bergamasco s'incrementò di quasi tre volte, a dimostrazione dell'importanza crescente del settore (59); la produzione di seta grezza, poi, interessò lungo il Sei-Settecento l'economia della Valpolicella (60). Il commercio della seta, in effetti, costituì una delle grandi vie per l'affermazione economica e sociale nella Venezia seicentesca. Il livello di accumulazione di capitale appare impressionante. Alberto Gozzi (1579-1664), uno dei più eminenti mercanti di Venezia, costruì un ingente patrimonio partendo come semplice mercante di seta e raggiungendo al termine della sua vita l'apice della piramide economica e sociale veneziana (61). La sua ascesa fu suggellata dall'acquisto della nobiltà veneziana, offerta in seguito all'esborso di 100.000 ducati per le necessità della guerra di Candia. Gozzi non rappresentò certo l'unico caso particolarmente fortunato di mercante di seta: tra le 128 famiglie che acquisirono il titolo nobiliare negli anni 1646-1718, almeno 10 appartenevano specificatamente al mondo della mercatura serica, su un totale di 73 famiglie mercantili; 5 di esse provenivano da Bergamo, ma è assai plausibile che la loro ricchezza si fosse formata nella città lagunare (62).

Il caso della seta ci spinge a porre il quesito se nella Repubblica veneta del Seicento si possa individuare una sorta di economia regionale, dove emerga una certa divisione e specializzazione di funzioni tra le diverse aree e dove si possano individuare un relativo coordinamento ed un meccanismo di reciprocità nello scambio di beni e servizi all'interno dello Stato o, meglio, della regione o subregione. Il problema non è certo semplice, e sarebbe necessario prendere in considerazione il maggior numero di elementi possibile (trasporti, struttura daziaria, rapporti istituzionali, allocazione di risorse, struttura dei mercati, dati quantitativi...) per giungere ad un chiarimento della questione. Studi recenti hanno posto in evidenza i notevoli limiti che ha dimostrato il processo di formazione di un'economia regionale nella Repubblica (63), tuttavia le vicende seicentesche della seta mostrano che una tendenza - sebbene non sempre coscientemente guidata - verso una diversificazione e specializzazione è ravvisabile. Mentre Venezia si riservò la produzione di damaschi e broccati, merci ad alto contenuto di valore aggiunto e destinate ad un mercato d'élite, nella Terraferma le campagne fornivano la materia prima e ci si limitava alle fasi iniziali della lavorazione, e in alcune città ci si dedicava alla filatura e alla commercializzazione del prodotto verso i mercati esteri. Questo quadro, comunque, dovrebbe apparire più sfumato: spesso l'interscambio tra città e campagna è assai più complesso, in termini di flussi sia di prodotto che di capitale, e lo sviluppo di una produzione non sempre implica il completo abbandono di un'altra; inoltre, i mercanti nei distretti rurali dimostrarono una vivace capacità di esitare la seta - grezza o semilavorata - anche senza l'intervento di intermediari urbani. Ciò che interessa rilevare è che le difficoltà della manifattura serica veneziana di tessuti di media qualità furono in parte provocate dalla crescente produzione nel Dominio. L'allocazione della produzione di materia prima e delle fasi preliminari della lavorazione in campagna fecero abbassare i costi di produzione, rendendo i panni della Terraferma assai competitivi; a ciò si aggiunse una certa facilità ad accedere ai mercati dell'Europa centrale, specie per le sete del Vicentino. Questo quadro, ad ogni modo, non rimarrà statico: nel secolo successivo, infatti, a Venezia le attività connesse al setificio torneranno a svilupparsi nella lavorazione di tessuti di bassa e media qualità, coinvolgendo alcune migliaia di lavoranti e tessitori.

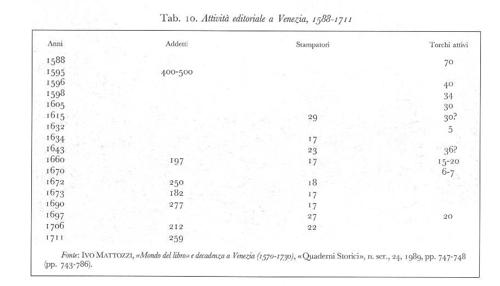

Accanto alle manifatture della lana e della seta, l'altro grande settore che aveva caratterizzato l'economia urbana veneziana era stato l'editoria. Fiore all'occhiello della città nel Cinquecento, centro nevralgico della stampa europea, l'industria del libro dalla fine del Cinquecento aveva conosciuto i preoccupanti segni della crisi e verso la metà del secolo successivo toccò il punto più basso del declino (64). La Tab. 10 fornisce, in sintesi, le cifre dell'andamento del comparto.

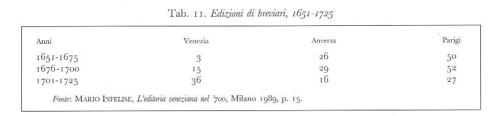

I dati evidenziano una tendenza declinante sino ai decenni centrali del Seicento, allorché si ricordavano i tempi felici in cui erano in attività oltre 120 torchi a fronte degli appena 20 del 1660 (65), mentre indicano che in seguito si verificò una certa ripresa. La crescente concorrenza estera, specie francese e fiamminga, la crisi commerciale, il peggioramento della qualità e, non ultimi, i rigori della Controriforma avevano messo in crisi librai e stampatori veneziani. La congiuntura del 1630 inferse il colpo di grazia all'attività della stampa, che comunque registrò segni in senso positivo verso l'ultimo quarto del Seicento. Approfittando delle difficoltà dei centri concorrenti di Anversa e Lione, l'editoria veneziana seppe conquistare quote di mercato in Italia e nella penisola Iberica. La via di penetrazione fu costituita dai testi di carattere religioso ed ecclesiastico, breviari e messali giudicati di eccellente qualità, che erano assai richiesti e che garantivano una buona redditività (66). La crescita di questo comparto è dimostrata dai dati della Tab. 11, che pone a confronto il numero di edizioni di breviari stampati a Venezia, Anversa e Parigi.

Che vi fosse una ripresa generale dell'editoria veneziana verso il tramonto del Seicento è altresì confermato dal numero di licenze di stampa concesse dai riformatori dello Studio di Padova: se nel periodo 1609-1622 la media annua era stata di 32 titoli, negli anni 1673-1680 il livello crebbe a 54, e ad almeno 60 (in base ad una stima su dati incompleti) tra il 1686 e il 1701 (67). La florida situazione del primo Settecento è testimoniata anche, a livello microanalitico, dalla netta progressione degli utili di Giovanni Manfré, agente libraio operante a Venezia a nome della stamperia del Seminario di Padova. Ebbene, posti pari a 100 gli utili medi annui del periodo 1700-1704, nel quinquennio successivo l'indice crebbe a 185, quindi raggiunse 318 negli anni 1710-1714, per poi arrivare a 375 nel 1715-1719. L'incremento medio annuo dei profitti a favore di Manfré fu del 22 per cento tra il 1700 e il 1722 (68). Si trattò di un caso unico di fortuna imprenditoriale o piuttosto è da ritenersi un esempio di una atmosfera generale? Sarebbe difficile, in effetti, sostenere che Manfré agisse in un contesto di depressione del settore. Tra fine Sei e inizi Settecento - ha scritto Mario Infelise - a Venezia si realizzò "lo sfruttamento più intenso di sistemi produttivi e commerciali non del tutto sconosciuti, ma scarsamente o diversamente utilizzati nel passato, i quali contribuirono al rafforzamento delle nuove aziende" (69). La risposta delle Corporazioni legate al libro durante la grave congiuntura dei decenni successivi alla peste fu una riorganizzazione del sistema produttivo (70). La classica gerarchia costituita da maestro, lavorante e garzone perse le proprie rigide connotazioni; le norme che regolavano l'assunzione e la promozione dei garzoni e dei lavoranti furono superate di fatto a favore dell'immissione di persone che recassero capitali freschi da immettere nei meccanismi produttivi. I vincoli corporativi, così, si allentarono di fronte alle esigenze del mercato e dei maestri, che poterono controllare con una certa discrezionalità l'assunzione dei praticanti e i loro salari. Il segno di questo mutamento emerse agli inizi del Settecento, allorché a Venezia operavano stampatori-librai nonostante la normativa delle Corporazioni impedisse l'esercizio di entrambe le professioni da parte di una sola persona. Il dinamismo dei maestri nella ricerca di capitali e nell'assunzione di dipendenti estranei alla Corporazione e la riduzione dei lavoranti e garzoni a forza-lavoro con scarse prospettive di promozione permisero alla stampa e all'editoria veneziane di vivere una favorevole stagione tra Sei e Settecento, pur nel quadro di un sistema corporativo formalmente rigido.

Mentre sinora abbiamo preso in considerazione attività produttive legate quasi esclusivamente alla domanda esterna, è opportuno volgere lo sguardo, pur rapido, ad uno dei settori che hanno caratterizzato il volto urbano di Venezia, l'edilizia. Nonostante questo comparto rivesta una notevole importanza per i suoi effetti moltiplicatori in un sistema economico, si deve constatare che ben pochi studi si sono soffermati sugli aspetti economici delle costruzioni, sia pubbliche che private, nella Venezia moderna. Il problema, sino a pochi anni or sono, era stato quello di porre in rapporto la congiuntura economica generale e l'andamento delle costruzioni: vi era chi affermava come vi fosse una relazione diretta tra la prima e l'attività edilizia e chi, invece, non era convinto delle prove addotte. Problema insolubile, giacché i motivi che sottendono lo sviluppo o meno dell'edilizia investono, ovviamente, tanto la disponibilità di capitali quanto il sistema di valori, sia laici che religiosi, che innerva una società. Sarebbe facile sottolineare come, in base ai dati sinora conosciuti e comunque non completi, nella Venezia seicentesca il settore edilizio conobbe una fase di depressione rispetto ai fasti rinascimentali e alla ripresa del secolo illuminista. Se nel periodo 1539-1549 furono concesse 175 licenze per nuove costruzioni private, infatti, nel 1621-1632 ne furono accordate 157 e nel 1678 non venne innalzato alcun edificio, mentre muratori e falegnami tornarono a lavorare negli anni 1754-1760 attorno a 19 nuovi cantieri (71). Nel Cinquecento si costruiva - è stato affermato - mentre nel secolo barocco ci si limitò a restaurare, per carenza di capitali (72). Certo, appare del tutto plausibile collocare nei decenni successivi alla peste del 1630 un certo rallentamento nelle nuove costruzioni dovuto alla stagnazione demografica, ma è altrettanto vero che, secondo le valutazioni di Emilio Sereni, il Sei-Settecento conobbe un forte impulso nell'erezione di ville in Terraferma. Delle ville d'interesse artistico censite nel Veneto, 257 vennero innalzate nel Cinquecento, 332 nel Seicento e 403 nel Settecento (73); le rilevazioni catastali relative ai soli contribuenti del sestiere di Cannaregio registrarono un incremento di "ville" possedute in Terraferma da 160 nel 1537 a 473 nel 1661 (74). È lecito ritenere, allora, che piuttosto che di carenza di capitali si debba parlare di una diversione dall'ambiente urbano, che - non dobbiamo dimenticare - era limitato nelle sue capacità espansive, a quello rurale, con varie implicazioni che vedremo in seguito.

Il Seicento a Venezia apparirebbe dunque un secolo di lavori edili minori: 386 furono le licenze di manutenzione, demolizione e restauro concesse tra il 1636 e il 1669, con una media di 11,3 all'anno (75). Ma anche lungo il Seicento, e specie dalla metà del secolo in poi è possibile individuare segni di espansione della superficie abitativa. In base alle rilevazioni catastali, il numero di abitazioni a Venezia passò da 24.392 nel 1661 a 26.524 nel 1712, con un incremento dell'8,7 per cento (76). Si ha l'impressione, inoltre, che si fosse diffusa, verso le aree liminari della città, un'edilizia minore, rappresentata da "casette" destinate alla residenza popolare, che sembrerebbe assumere per certi versi un carattere d'investimento speculativo (77). Ma ciò che caratterizzò le vicende edilizie della Venezia seicentesca fu lo sviluppo della celebrazione pubblica dei privati, che si manifestò concretamente nell'innalzamento o rifacimento di palazzi e nell'intervento su edifici di culto (78). Facciate di chiese, monumenti funerari, massicci e sontuosi edifici punteggiarono il volto urbano e si affiancarono alle costruzioni rinascimentali che davano lustro alla città. Ed è presumibile che un ulteriore impulso all'edilizia venne impresso da quelle famiglie che, approfittando della possibilità di acquistare il titolo di patrizio veneziano, si preoccuparono di manifestare il successo sociale con l'innalzamento di dimore consone al nuovo status e con il finanziamento di costruzioni celebrative.

Quale fu il movimento di capitali messo in atto da queste attività? Purtroppo, allo stato attuale, non siamo in grado di proporre stime soddisfacenti e comparabili con altre situazioni meglio conosciute (79); pertanto siamo costretti a fornire solo qualche dato sporadico e grossolano, che comunque riteniamo utile per tentare di valutare alcuni ordini di grandezza. Nel 1640 venne presentato un preventivo per la costruzione, dalle fondamenta sino al tetto, di alcune "case piccole" della comunità greca. L'estensore del documento, dopo aver calcolato il costo delle opere murarie, dei fabbri, tagliapietra, falegnami e finestrai, giunse al risultato di 10.968 ducati e 6 grossi (80). Una cifra non certo insignificante, che purtroppo non possiamo rapportare al volume che l'edificio avrebbe dovuto avere. Redigendo il proprio testamento nel 1643, l'avvocato Tommaso Flangini ricordò i 50.000 ducati che aveva sborsato per il palazzo - sostanzialmente ricostruito tra il 1638 e il 1640 - acquistato dai Contarini; e vent'anni dopo Girolamo Fini offrì 35.000 ducati per un palazzo sul Canal Grande a S. Maria Zobenigo costituito da due appartamenti (81). Si trattava, in questi casi, di famiglie che stavano conseguendo o erano in procinto di sancire il successo sociale entrando nella nobiltà veneziana. Era necessario pertanto investire in una degna dimora, nella spasmodica ricerca di eguagliare in sfarzo e nell'immaginario della città il livello del patriziato tradizionale. Lo sforzo celebrativo si orientò altresì verso i luoghi di culto; un fenomeno, questo, cui parteciparono numerosi e ricchi Veneziani, sia patrizi che borghesi. Nel 1648, ad esempio, il merciaio Giacomo Galli destinò l'enorme somma di 120.000 ducati da impiegarsi nella costruzione o restauro di tre chiese (82). La decorazione della facciata della chiesa di S. Moisè - stupefacente esempio di complessità barocca - protrattasi tra il 1668 e il 1689, fu finanziata da un lascito di 90.000 ducati da parte di Girolamo Fini (83). Se è lecito aspettarsi che tra i popolani arricchiti e i nuovi nobili vi fosse una tendenza alla spesa autocelebrativa, è altresì vero che anche i patrizi d'antico lignaggio non lesinarono denaro - seppur forse in minor quantità - nel commissionare busti, monumenti funebri e facciate di chiese. Vediamo alcuni casi tratti da testamenti dei dogi e dei loro familiari nel Seicento. Francesco Erizzo dispose, nel 1634, che circa 2.500 ducati fossero impiegati nell'erezione del suo monumento funebre. Andrea Contarini volle ornare la facciata della chiesa di S. Vitale con i busti del padre - che aveva portato il corno dogale - e della madre, devolvendo a tal scopo 10.000 ducati. 10 anni e 12.000 ducati furono necessari per il monumento funebre di Giovanni Pesaro, eretto a S. Maria Gloriosa dei Frari, chiesa particolarmente cara alla famiglia; mentre il bellicoso Francesco Morosini si accontentò di 7.000 ducati per il suo monumento a S. Stefano. E sempre per il proprio monumento, ai SS. Giovanni e Paolo, Silvestro Valier impegnò gli eredi per la somma di 4.000 ducati annui per 5 anni. La chiesa di S. Eustachio, invece, beneficiò di 20.000 ducati lasciati da Alvise II Mocenigo per il rifacimento del frontale (84).

Quali indicazioni trarre da questi sparsi indizi? L'impressione è che, in molti casi, la congiuntura economica negativa non abbia impedito l'impiego di grandi quantità di denaro in costruzioni di palazzi, abbellimenti, restauri, erezioni di monumenti e di sfarzose tombe. Al di là dell'indubbio significato ideologico e politico della celebrazione della casata, sul piano economico questa attività - talvolta febbrile - comportò un notevole movimento di capitali, di uomini e di materiali. Basti pensare al circuito mosso dalla costosa pietra d'Istria, il cui uso sembra essersi ancor più diffuso a Venezia dalla fine del Cinquecento per adeguarsi alla tendenza delle altre capitali, che giungeva semilavorata e che veniva rifinita nella laguna (85). Ma la funzione economica della residenza patrizia non si arresta al momento della sua costruzione: se è vero che il palazzo agisce come "moltiplicatore dei consumi nobiliari" (86), allora occorre considerare l'innalzamento di una dimora patrizia come un centro di spesa che continua nel tempo. Di fronte a numerosi settori che versavano in difficoltà, si può dedurre che quello edilizio abbia mantenuto una certa vivacità, assicurando altresì un ampio indotto costituito da trasporti, manodopera specializzata e lavorazione di materiali e prodotti per gli arredi.

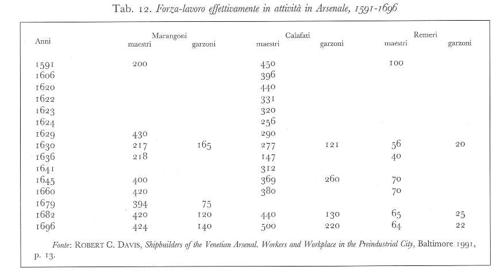

Se nel corso del Seicento il comparto edile parve resistere discretamente alle difficoltà, il settore della cantieristica navale - orgoglio della Venezia rinascimentale - continuò a preoccupare le autorità. Il momento del declino si era manifestato nell'ultimo quarto del Cinquecento, allorché le navi inglesi e olandesi avevano dimostrato una evidente superiorità tecnica sulle imbarcazioni mediterranee, e veneziane in particolare. La forte concorrenza "nordica" aveva messo in crisi le costruzioni private, ed anche l'attività dell'Arsenale ne aveva risentito. La presenza di legni stranieri si fece vieppiù consistente lungo il Seicento. Nel 1606 su 27 navi di stazza superiore alle 360 tonnellate 14 risultavano di costruzione straniera; verso la fine del secolo, nel 1694, delle 55 navi a quattro alberi della flotta mercantile in attività 35 provenivano da cantieri esteri; e nel 1711 vennero conteggiate 31 unità di fabbricazione veneziana a fronte di 46 estere (87). Nel gennaio del 1646 correva voce che il governo veneziano avesse ordinato almeno 6 navi di costruzione olandese (88). La crisi si riflesse anche sul cantiere statale: la forza-lavoro effettivamente impiegata in Arsenale registrò una tendenziale diminuzione nello stesso periodo che vide l'inizio delle difficoltà provocate dai "nordici"; tuttavia dalla metà del Seicento i livelli si stabilizzarono, come risulta dalla Tab. 12.

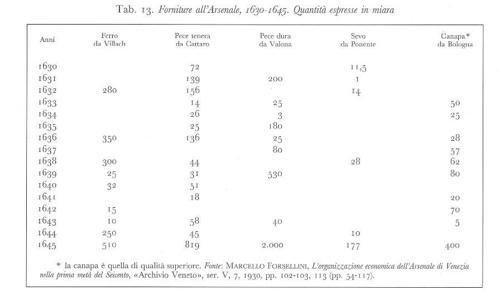

Il totale di 856 lavoratori attivi nel tragico 1630 crebbe nei decenni successivi grazie alla ripresa demografica e alla forte domanda provocata dalla guerra di Candia (1645-1669); a fine secolo, poi, la forza-lavoro si aggirò tra le 1.200 e le 1.370 unità. In effetti lo scoppio del conflitto fece impennare in maniera drammatica la richiesta di imbarcazioni, di armi e materiali. La costruzione di galee sottili raggiunse un discreto successo, poiché i cantieri riuscirono ad armarne 149 negli anni di guerra, per non parlare dei legni più potenti (89). I significativi risultati conseguiti dall'Arsenale provano che in primo luogo la capacità produttiva dei cantieri statali non era diminuita rispetto al Cinquecento, nonostante il decremento della manodopera. Ciò implica che la produttività venne migliorata con una efficiente organizzazione delle fasi di lavoro (90). In secondo luogo, la crescita della produzione fu sostenuta anche dalla capacità di attivare diverse fonti d'approvvigionamento di materie prime, legname, metalli, canapa e pece anzitutto. Lo sforzo di convogliare materiali verso la laguna doveva essere realizzato in breve tempo e in accordo alle esigenze pressanti della macchina navale. Sforzo non da poco, sia per il sistema di rifornimento che per le aree produttive. Pur mancando di dati che s'inoltrino negli anni centrali della guerra, è tuttavia interessante analizzare l'andamento delle forniture di alcuni materiali impiegati in Arsenale sino al primo anno del conflitto (Tab. 13).

La quantità di materie prime necessarie all'Arsenale s'incrementò in misura spettacolare e stimolò la ricerca di nuove fonti di rifornimento. Non essendo sufficiente l'offerta di legname dello Stato, si fece ricorso al mercato estero; alla pece di Cattaro e Valona si affiancò quella prodotta in Friuli e Cadore (91). Ed anche per quanto riguarda la forza-lavoro, nel 1646 le porte dell'Arsenale vennero aperte a maestranze private (92). Non fu forse una coincidenza, poi, che la produzione di rame nella miniera dei Crotta in val Imperina aumentò sensibilmente all'inizio della guerra (93).

A parte la domanda di tipo militare, comunque, che svolse un importante stimolo alla produzione veneziana, la marineria commerciale oramai non era più in grado di competere con l'offerta straniera: i legni inglesi e olandesi si erano affermati per la loro maneggevolezza e potenza, e risultavano più convenienti rispetto ai legni veneziani. La crisi del settore armatoriale veniva considerata come il sintomo di un più vasto declino che aveva colpito la città lagunare; un declino legato anzitutto alla sua funzione d'intermediazione tra Oriente e Occidente, al ruolo tradizionale svolto dalle navi con il leone marciano sulle acque mediterranee. La diminuzione della flotta veneziana era il sintomo della decadenza dei commerci controllati dalla Serenissima, probabilmente il fenomeno che aveva maggiormente impressionato i contemporanei.

4. La distribuzione

Proverbiale, la funzione mercantile di Venezia: fonte secolare di ricchezza, potere e prestigio per la città intera. Una funzione che aveva indirizzato le scelte politiche dei governanti e che aveva rappresentato la principale preoccupazione dei Veneziani, fossero essi nobili o semplici cittadini. Dai traffici la città traeva il proprio sostentamento e cresceva in ricchezza: era stato un convincimento inoppugnabile e nello stesso tempo denso di significato. La mercatura ammantava quasi con un'aura di leggenda la storia veneziana; aveva segnato il carattere e forgiato gli animi e gli atteggiamenti dei Veneziani. Ora, nel Seicento, nonostante ancora alcuni di essi fossero tenacemente abbarbicati a quel mondo, il grande commercio internazionale non appariva più come la spina dorsale della città, della sua economia, della sua stessa vita. La realtà era che altre potenze, altri uomini, altri spiriti avevano sostituito i mercanti di Venezia negli scali tradizionali d'Oriente e controllavano le rotte mediterranee ed oceaniche.

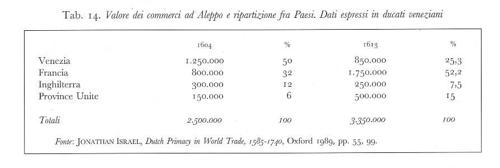

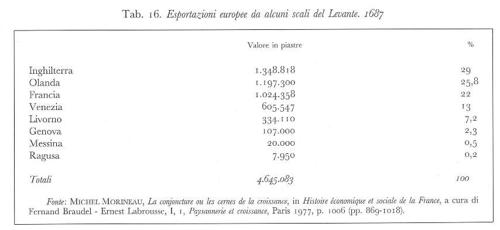

La congiuntura commerciale del primo Seicento aveva colpito duramente gli interessi veneziani negli scali orientali. In base alle osservazioni di viaggiatori e dei consoli veneziani ad Aleppo, la diminuzione dei commerci veneziani, da un lato, e la parallela crescita di quelli concorrenti, dall'altro, era resa evidente (Tab. 14).

In questo scorcio di secolo furono i Francesi, e specie i Marsigliesi, a dimostrarsi concorrenti assai più aggressivi degli Inglesi e degli Olandesi. Il gettito della gabella del porto di Marsiglia, ad esempio, passò da un livello attorno alle 13.000 lire nel secondo decennio del Seicento ad oltre 21.000 nella seconda metà degli anni Sessanta (94). La progressiva scomparsa dei Veneziani dai mercati orientali sembrò sancita dalla decisione presa dal senato di eliminare i consolati ad Aleppo nel 1675 e ad Alessandria d'Egitto nel 1669 (95). Si era addirittura giunti al punto che le spezie - mercanzia tradizionale del commercio veneziano - dovevano essere importate a Venezia dai "nordici". Le proporzioni del traffico erano oramai a netto favore dei concorrenti stranieri: la quantità di spezie giunte a Rialto nel 1680, per esempio, fu di appena 2 quintali, a fronte dei 40 arrivati ad Amsterdam (96). E a Ponente le cose non parevano andar meglio. Oramai le rotte verso gli scali del Nord Europa erano controllate da mercanti e navigli inglesi e olandesi, e nel Mediterraneo occidentale solo una piccola frazione rimaneva ai Veneziani (97).

Un duro ridimensionamento della potenza commerciale della Serenissima, dunque, che, sebbene sia indiscutibile, nondimeno risulta meno drastico di quanto comunemente si ritenga. Per valutare correttamente il ruolo commerciale di Venezia nella congiuntura seicentesca crediamo sia opportuno dimenticare i fasti quattro-cinquecenteschi, i cui splendori rischiano di porre in una luce troppo negativa le vicende successive. Certo, la sostituzione dei vettori navali veneziani con legni di altre flotte comportò un evidente peggioramento della posizione veneziana, poiché ne risentì, tra l'altro, il movimento del porto e crebbe la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime. È altresì indubbio che il volume globale delle mercanzie in transito nel porto lagunare diminuì rispetto al Cinquecento, ma in effetti il movimento generale non calò in modo drammatico.

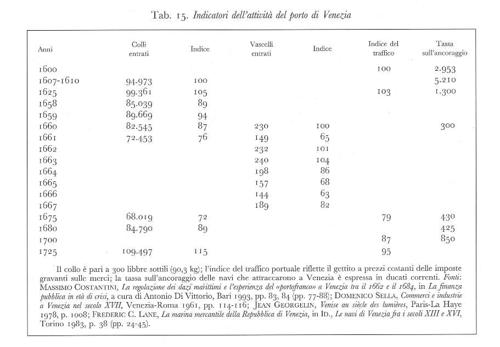

La quantità di colli entrati nel porto è esposta nella Tab. 15.

Gli elementi presentati nella Tab. 15 possono essere assai discutibili se considerati singolarmente - vi è delineato l'andamento quantitativo piuttosto che il valore delle merci; l'imposta sull'ancoraggio subì delle sensibili variazioni in seguito ad addizionali decretate in otto occasioni tra il 1629 e il 1706 -, ma nel complesso evidenziano una tendenza abbastanza chiara. Dai primi anni del Seicento, infatti, il movimento portuale imboccò un marcato declino ed una prolungata stagnazione che s'interruppe verso gli inizi del secolo successivo con l'emergere di una certa ripresa. Ovviamente questo quadro andrebbe arricchito e opportunamente integrato con indicatori assai più incisivi, quali ad esempio la tipologia e il valore delle merci, la provenienza delle imbarcazioni, il traffico di piccolo cabotaggio, la quota di merci riesportate, e così via.

Proposto l'andamento secolare del commercio portuale veneziano, è utile porlo in relazione ad altri casi mediterranei, al fine di collocare le vicende veneziane in un contesto più ampio. Partiamo da Ragusa, l'attuale Dubrovnik (98). Anzitutto occorre dire che questo porto risentì fortemente delle congiunture politiche che interessarono i rapporti tra Venezia e l'Impero turco. Le fortune dello scalo raguseo solitamente crescevano quando i traffici tra la laguna e l'Oriente subivano difficoltà o interruzioni a seguito delle guerre. Dopo il 1630 l'attività mercantile della città dalmata entrò in un periodo di crisi, che fu interrotto dallo scoppio della guerra di Candia. Il conflitto deviò una parte dei commerci verso rotte terrestri, e Ragusa rappresentò il punto terminale di queste vie. Alcuni mercanti, inoltre, vi si trasferirono alla ricerca di un porto sicuro dove svolgere i propri commerci sotto una bandiera neutrale. Gli anni della guerra di Candia costituirono un periodo di notevole espansione per lo scalo raguseo, ma già con l'approssimarsi della pace le entrate doganali portuali manifestarono una netta flessione, che non fu contrastata dalla successiva guerra austro-turca verso la fine del secolo.

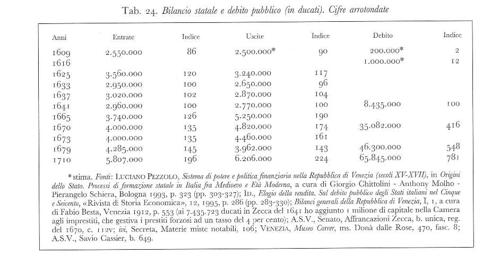

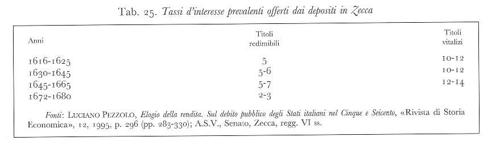

Un altro porto collegato a Venezia era Spalato. Sorto come centro terminale per i traffici terrestri dell'entroterra balcanico, in concorrenza con Ragusa, lo scalo spalatino condivise strettamente le sorti del mercato realtino. In base ai pochi dati conosciuti si può ravvisare un'analoga decadenza, che raggiunge il punto più basso nei decenni centrali del Seicento, per poi riprendersi assai lentamente in seguito (99). Un'analoga tendenza al declino si riscontra anche per il porto adriatico di Ancona. L'istituzione del porto franco le aveva permesso una forte crescita tra Cinque e Seicento, ma all'indomani del 1640 anche questo centro di traffico venne coinvolto nelle generali difficoltà: calo vistoso nei traffici e circolazione di imbarcazioni di stazza inferiore (100). Era una generale situazione negativa, insomma, quella che coinvolgeva i porti adriatici nei decenni a cavallo del Seicento. La consistente diminuzione delle merci movimentate, il restringimento dell'area commerciale, il ridimensionamento a scalo regionale, il controllo delle rotte esercitato da imbarcazioni straniere, erano elementi comuni; ciò che forse contraddistinse Venezia fu una vivacità che emerse sullo scorcio del secolo - una vivacità relativa, beninteso - che le permise di recuperare la funzione d'interscambio in una dimensione interregionale.