L'editoria veneziana fra '500 e '600

L'editoria veneziana fra '500 e '600

Il Cinquecento: dati quantitativi e organizzazione della produzione.

Società e famiglie

Presentare le linee di evoluzione della stampa veneziana fra la metà del XVI e la metà del XVII secolo, significa affrontare inevitabilmente il problema di una sua parabola involutiva, da sempre delineata anzi come irrimediabile decadenza: un giudizio, questo, che richiede però di esser misurato sulla base del volume effettivo della produzione editoriale lagunare. Un'analisi quantitativa pare essere quindi un nodo ineludibile per un serio approccio a questo tema: essa è resa, tuttavia, poco praticabile dalla mancanza, ormai cronica nel nostro paese, degli strumenti di base per un censimento dei fondi di libri antichi posseduti dalle biblioteche, quanto meno pubbliche (1). In tal modo, ogni valutazione della capacità produttiva veneziana, in genere effettuata a partire dal numero dei permessi di stampa richiesti (2), risulta sempre e solo di carattere presuntivo.

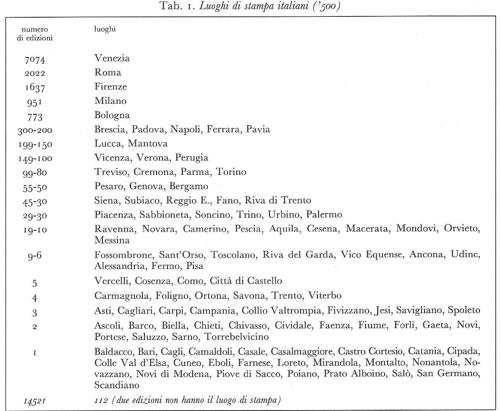

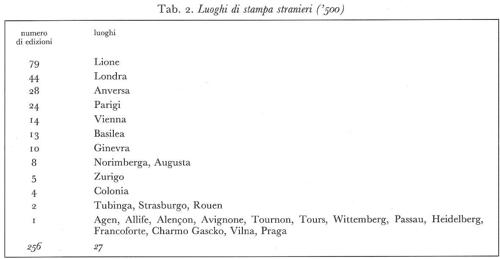

In mancanza di altri più precisi strumenti, è parso allora utile usare, quale ossatura del discorso che ci accingiamo a costruire, i dati offerti dalle cinquecentine del British Museum il quale, oltre ad esser considerevolissimo dal punto di vista quantitativo, è in grado di fornire, grazie ai preziosi riassunti dei due volumi Short Title italiani - comprendenti l'uno le edizioni uscite fra il 1465 e il 1600, l'altro quelle dell'intero Seicento - la opportunità di confrontare la produzione di questi due secoli. Naturalmente, queste edizioni rappresentano un campione importante ma non esaustivo di tutto quanto uscì dai torchi lagunari di quel tempo. Per il secolo più studiato, il Cinquecento, i dati generali che conosciamo - e che restano comunque indicativi - parlano infatti di un volume ipotetico di circa 15.000 edizioni (3), un numero pressoché doppio rispetto a quello desunto dal catalogo londinese e pari a poco più di 7.000 titoli. Ma l'importante è sottolineare che, anche nei casi delle botteghe di stampa studiate recentemente e per le quali esistono dunque annali editi, le proporzioni fra questi dati e quelli derivati dal British restano conservate convalidando nella sostanza le proiezioni che ci apprestiamo a fare (4). Venendo, dunque, alla produzione editoriale ivi rappresentata, possiamo innanzitutto rilevare che, per il periodo 1465-1600, contiamo 700 ragioni sociali circa, che si riducono però di molto (438), accorpando le famiglie di stampatori (104). Per lo stesso periodo, il resto della produzione italiana vede invece attive quasi 900 ragioni sociali, sicché, delle complessive 1.650 ottenute sommando i due dati, quelle veneziane costituiscono un buon 45,5% che dà immediatamente il senso concreto dell'importanza insostituibile di Venezia nel panorama editoriale italiano del Cinquecento. Tale peso è confermato anche dal numero di titoli noti: 7.074 veneziani contro un volume globale di 14.521 unità (tab. 1), cui occorre aggiungere poi 256 pubblicazioni recanti luoghi di stampa stranieri (tab. 2) (5). In tal modo le edizioni uscite a Venezia fra Quattro e Cinquecento vengono a rappresentare quasi la metà (il 47,89%) del totale coevo in italiano di 14.777 testi. Percepiamo qui un dato fondamentale per comprendere la struttura stessa della stampa veneziana: in questo secolare emporio dell'Occidente europeo, l'editoria nasce sin dal suo inizio con una "vocazione" interregionale ed internazionale ed il pubblico dei lettori cui si rivolge è, almeno idealmente, il più ampio possibile (6).

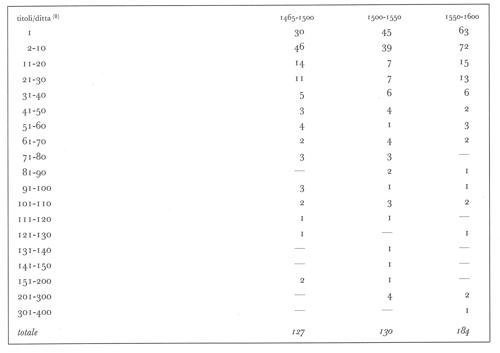

Tornando ai dati del British, è particolarmente interessante considerare la scansione cronologica che essi offrono. Come possiamo notare, il numero delle edizioni rimane qui pressoché stabile nel corso di tutto il periodo considerato e limitata è anche la fluttuazione delle ragioni sociali - conteggiate in questo caso nominalmente -, com'è confermato anche dalla media percentuale dei titoli per ragione sociale, che passa da un 9,3% iniziale ad un 9,1 ed infine ad un 11,6% dell'ultimo periodo.

Molto più significativo risulta però considerare, invece della media pro capite, la effettiva suddivisione di titoli per stamperia:

Come vediamo graficamente rappresentato, il periodo più antico vede concentrarsi il 23,6% di ditte nella fascia con un solo titolo, percentuale che sale però a più della metà (59,8%), se consideriamo tutte quelle comprese entro i 10 titoli. Soltanto un 14% supera i 50 - e solo un 4,7% i 100 -, mentre il restante quarto (25% esatto) si attesta fra io e 50 titoli. Nel secondo cinquantennio, vediamo salire a 34,6% le ragioni sociali con un solo titolo, quelle inferiori a 10 diventano addirittura 64,6% e 16% le ditte sotto i 50: oltre i 100 troviamo ora un 7,6%. La fascia intermedia, fra 10 e 50 titoli, scende proporzionalmente al 19%. Infine, il terzo periodo considerato vede consolidare la tendenza ora evidenziata: rimangono 34,8% le ragioni con un solo titolo, crescono a 74,5% quelle con meno di 10, restano attestate intorno al 19% quelle comprese fra 10 e 50 titoli, mentre le ditte che superano tale barriera sono ora un 7,7% e poco più di 3% quelle con più di 100. Da ultimo, noteremo che, mentre il livello quantitativo dei titoli sembra restare pressoché stabile, il numero delle ragioni sociali tende a crescere lievemente, ma con continuità fra il primo, il secondo, ed il terzo periodo.

Ma è possibile fare qualche ulteriore considerazione. Il dato che balza più evidente è costituito dal numero particolarmente alto di ragioni sociali piccolissime, che fanno pensare ad una vera polverizzazione della produzione tipografica. Questa caratteristica resterà, anzi, una costante di tutto l'arco considerato e sarà sempre legata alla convinzione che la stampa - e a Venezia particolarmente - fosse in grado di offrire grandi e vantaggiose opportunità di lavoro e di fortuna. Tale tendenza risulta però anche più marcata ai primordi della tipografia, proprio per la novità stessa di questa impresa, come sinteticamente riassume la celebre battuta di Erasmo secondo la quale era divenuto più facile ormai fare lo stampatore che il fornaio. E, attirati dalle clamorose fortune di alcuni (9), moltissimi intrapresero effettivamente con speranza questa strada, sovente ingannati da un costo iniziale apparentemente basso (10): stranieri, ma anche Italiani, come mostrerebbe uno studio sui cognomi della maggior parte degli stampatori operanti in laguna.

Queste brevi righe servono dunque da commento a quel 23,6% di tipografi che, nella prima fase cronologica che abbiamo esaminato, limitarono la loro attività ad un solo titolo: una prova probabilmente non riuscita. Ma spiegano anche quel 36,2% che si colloca fra 2 e 10 titoli e che documenta un impegno molto saltuario, continuamente incalzato dalla necessità di attendere il rientro dei capitali - sempre lento ed incerto - prima di poter iniziare la stampa di un nuovo volume (11). Naturalmente, tutto questo riguarda il livello più basso del lavoro tipografico, che è anche il più esposto ai rischi della concorrenza e alle variazioni del mercato: un rischio comunque non piccolo per un secolo nel quale il libro era un bene voluttuario e dunque influenzato da qualunque congiuntura negativa militare, politica o economica che fosse (12).

Di dati molto circostanziati disponiamo per i primi momenti di crisi della editoria lagunare, fra la fine del Quattrocento e l'inizio del secolo successivo (13), un periodo di difficoltà grave, ma anche di vera riorganizzazione dell'industria tipografica, che si ristrutturò efficacemente concentrando il mercato editoriale nelle mani di un numero più ristretto di ragioni sociali che finirono così per gestire, a parità sostanziale della produzione (2.372 titoli contro 2.368 del cinquantennio precedente), un volume più alto di edizioni pro capite. Ora, il primo dei mezzi usati per questa riorganizzazione fu certamente il ricorso alla forma societaria, usatissima allo scopo di recepire i fondi necessari per affrontare le spese di stampa e suddividere contemporaneamente i rischi di un mercato incerto. Purtroppo, le nostre conoscenze in questo ambito sono compromesse alla base dalla scarsezza della documentazione in nostro possesso: normalmente, infatti, gli accordi fra le parti sono orali e di essi resta traccia soltanto nel caso di un contenzioso successivo. Tuttavia, i casi noti consentono di capire che queste società avevano scopi assai diversi fra loro.

La forma più tipica è quella in cui abbiamo da una parte un finanziatore, con funzioni di editore, e dall'altra un tipografo che, fondamentalmente, mette a disposizione il suo lavoro. E, quando questi due ruoli sono distinti, è interessante notare come quello che prevale è sempre quello dell'editore. Lo stampatore, in altre parole, rimane poco più che un tecnico per il quale la società risulta essere appunto il mezzo con cui cercare di emergere dalla massa dei tanti che tentano l'avventura della stampa. Molto spesso, egli appare del tutto condizionato finanziariamente dall'editore che, non di rado, approfitta delle sue difficoltà per sottrargli gli stessi mezzi di produzione (14).

La situazione cambia, e di molto, se chi segue materialmente la stampa è anche proprietario dei torchi, o addirittura in parte un finanziatore egli stesso. Così, nella società stipulata nel 1491 fra Filippo e Lucantonio Giunti, a parità di capitale, vengono riconosciuti al secondo i 3/4 degli utili, proprio perché "dictus Lucas Antonius plus operis industriae et gratiae collaturus erat et aptus erat conferre in dictis trafficis" (15). Ancora, Gabriele Giolito de' Ferrari, alla costituzione della fraterna di cui ci occuperemo, ottiene la metà dei beni paterni esattamente perché si occupa direttamente della ditta (16). Come intuiamo, soltanto chi è in grado di controllare tutte le fasi della produzione può pensare di avere utili importanti da reinvestire nell'attività editoriale: una premessa indispensabile per dare vita ad una bottega capace di produrre con continuità e con un programma conseguente. Questo percorso è confermato anche dalle vicende di un'altra stamperia per la quale disponiamo di dati sicuri, quella di Lazzaro de' Soardi (17). Dal suo testamento, ricaviamo infatti che egli aveva lavorato molto spesso in società con altri, talora svolgendo la funzione di stampatore, talora quella di editore, per poi mettersi in proprio ed assommare nella sua persona questi due ruoli: una soluzione che, come dimostra la maggior parte delle più importanti ditte veneziane del Cinquecento, veniva allora ritenuta ottimale.

Altre volte, ma si tratta allora di accordi fra "grandi", si ricorre alla società allo scopo di evitare una concorrenza dannosa. È il caso del contratto stipulato nel 1478 fra gli stampatori de' Tortis, Arrivabene, Giunti e Scotto per cinque anni e per un numero fisso di testi. Spese e profitti vennero divisi in parti uguali. Giunti e Scotto ebbero una quota a testa, in quanto finanziatori; gli altri due, che pure avevano messo a disposizione una parte della carta e i propri quattro torchi, una sola quota insieme: anche a questo livello, dunque, privilegiato è sempre il capitale (18).

Molto spesso, la società è usata poi per stabilire rapporti di affari con librai residenti altrove: qui lo scopo è allora quello di risolvere il problema cruciale della commercializzazione. Possiamo ancora utilmente servirci dei dati offerti dalla stamperia de' Soardi. Essa, che ha dimensioni modeste (120 titoli in 27 anni), mostra comunque di avere alle spalle una rete di distribuzione ragguardevole. Alla sua morte, lo stampatore vantava infatti crediti in depositi librari "a vender per conto" suo con tredici librai, dei quali due residenti a Venezia, e gli altri a Roma, Rimini, Ferrara, Bologna, Pavia, Napoli ed inoltre Lione, Salamanca e Lisbona, mentre un ultimo libraio si incaricava di fare i suoi interessi alle fiere di "Lanzano e Ricanate" (19). In una parola, l'accesso ai circuiti di distribuzione italiani ed internazionali diventa una condizione indispensabile per proseguire vantaggiosamente l'attività tipografica. La discriminante passa allora fra chi riesce e chi non riesce a compiere questo salto di qualità e questo accade molto presto, agli esordi stessi della stampa (20), perché, sin dall'inizio, la diffusione del libro mostra di seguire le stesse piste del mercato internazionale: il che, fra l'altro, bene spiega la netta preminenza che tanto a lungo Venezia fu in grado di svolgere. In questo ampio quadro, i profitti paiono anch'essi proporzionali alla capacità di muoversi sul mercato europeo: notissimo il caso dei Giunti che, partiti nel 1491 da un capitale di 4.500 fiorini, si ritrovarono nel 1499 con 11.302 e nel 1509 con quasi ventimila fiorini, al netto delle spese sostenute dai due soci.

L'altro dato che appare evidente nella organizzazione veneziana è costituito dalla tendenza, marcatissima, ad organizzarsi in strutture produttive di carattere famigliare. Tornando agli elementi forniti dal British per il periodo 1465-1600, troviamo in tutto 104 ragioni sociali multiple (21), un quarto circa delle 438 che rappresentano il totale complessivo veneziano (22). Ora, è interessante rilevare che questo scarso quarto (23,7%) gestisce però effettivamente un totale di ben 6.795 edizioni su 7.074, pari dunque ad un 96% tondo del totale. Per le edizioni quattrocentesche, abbiamo invece 262 titoli su 2.368, corrispondenti a non più di un 11%: ecco bene esemplificata la concentrazione cui si accennava. Del resto, di queste, una ventina appena supera i 100 titoli, rappresentando tuttavia quasi il 60% della produzione, ma le sette che oltrepassano i 200 titoli ne controllano un 37% pieno, mentre le edizioni delle quattro maggiori - Manuzio, Giolito, Scotto, Gardano - costituiscono un bel quarto dell'intero volume veneziano (e i Manuzio da soli l'8,4%). Comprendiamo da questi dati perché molte ditte si specializzassero, com'è noto, in un settore particolare della produzione: i Manuzio nelle opere antiche ad alto livello, i Giunti nei classici in versione scolastica, i Giolito in opere letterarie e storiche rigorosamente in volgare, i Gardano in pubblicazioni musicali, secondo accordi taciti, ma in grado di regolare efficacemente la concorrenza evitandone gli aspetti più dannosi. In ogni modo, gli elementi forniti dimostrano senza possibilità di equivoci che studiare la stampa veneziana del Cinquecento significa occuparsi di queste famiglie imprenditoriali, giacché la quasi totalità della produzione del secolo fu elaborata da tale struttura, che possiamo considerare da ogni punto di vista - capitale, lavoro, produzione - come la più conveniente e funzionale società allora possibile.

Queste famiglie mostrano di avere delle caratteristiche comportamentali comuni, prima fra tutte l'abitudine a contrarre matrimonio restando all'interno della categoria (23). Parecchi dovevano essere i vantaggi offerti da questi legami: stabilire rapporti d'affari tra le due famiglie (24), dotare le figlie per buona parte in libri (25), e, last but not least, acquistare, specie nel caso di figlie femmine, un genero adatto a proseguire il lavoro di bottega (26). Talvolta, poi, queste donne, abituate sin da piccole ad interessarsi della ditta - spesso interna alla casa di abitazione - non si tirarono indietro da vedove, ma continuarono l'attività editoriale del marito, trasformandosi esse stesse in "stampadore" (27).

Non si tratta però di una regola rigida, anche perché una buona dote, da investire immancabilmente nell'azienda, è sempre ritenuta vantaggiosa. Francesco Bindoni, ad esempio, sposò una ricca vedova le cui figlie contrassero entrambe matrimonio con i due figli dello stesso Bindoni (28). In tal modo, l'intera sostanza della vedova andò a beneficio della bottega, che difatti, dopo questo multiplo matrimonio, conobbe un periodo di felice espansione. Tuttavia, anche la dote portata da Benedetta Misocca a Francesco Sansovino (2.000 ducati) andò con buona probabilità a vantaggio della Luna crescente (29) e, del resto, fu esplicitamente riconosciuto che i 2.500 ducati che costituivano la dote della moglie di Gabriele Giolito erano stati investiti nella bottega della Fenice, consentendole anzi di ammodernare la sua produzione (30).

Un'altra caratteristica pressoché stabile nel tempo fu quella di tenere il più possibile indiviso il patrimonio della famiglia. Tipico, il caso dei Giunti, per i quali questa fu una costante dal loro esordio sino al 1618: il che consentì alla ditta di superare molte prove negative, dal noto fallimento del 1553 all'incendio del 1557. Tuttavia, anche una bottega ben più modesta, quale quella del Tramezzino (257 testi), seppe conservare unito il suo patrimonio per più di quarant'anni, ed è interessante poi notare la coincidenza fra questa suddivisione e la decadenza della bottega: coincidenza biunivoca, giacché la necessità di dividere l'asse ereditario pare esser essa stessa conseguenza di una demotivazione imprenditoriale. Comunque, anche Gabriele Giolito tergiversa per sedici anni e riesce infine a mettere nel sacco la matrigna, la cui intenzione era quella di liquidare l'azienda di Giovanni, alla quale non era minimamente interessata. Egli mantenne indivisa l'eredità paterna dal 1540 al 1556, costituendo con i fratelli una società che egli diresse e che gli riconobbe metà degli utili e delle spese (31). Il caso invece di Vincenzo Valgrisi permette di capire che, laddove i figli sono molti - in questo caso otto - ben difficilmente si riesce a coinvolgerli tutti nell'impresa di famiglia. Due maschi di casa Valgrisi sono pertanto liquidati a tutti gli effetti, mentre le due figlie vengono maritate. In casa restano dunque altri quattro maschi, dei quali solo due, il primo e l'ultimo, veramente interessati al "mestiere". E saranno loro ad ereditare l'impresa e a dover versare ai fratelli la quota che il padre aveva loro destinato per poter terminare gli studi, poiché essi desideravano divenire "uomini de litere" (32). Il caso dei Gardano mostra poi che, anche quando la fraterna viene sciolta, l'amministrazione del patrimonio resta ancora di fatto nelle mani del nucleo famigliare (33). E, se pure la bottega viene smembrata ed il marchio cambiato, rimane comunque vantaggioso conservare il nome di una ditta nota sul mercato: cosa che fece appunto Orsia Bindoni, restata vedova e divenuta prima socia e quindi moglie di Maffeo Pasini (34).

Tutti i dati citati confermano, insomma, un costante bisogno di liquidi da reinvestire in un giro d'affari che, per poter rendere, era costoso e rischioso: una necessità che bene spiega la cautela con la quale gli stampatori anche più illustri investirono in beni immobili o in possedimenti terrieri. I casi sopra esaminati sono tutti significativi al riguardo, anche se occorre notare che nessuno degli stampatori citati era veneziano, di modo che spesso accadeva che essi possedessero beni di famiglia nei luoghi di provenienza. Per esempio, i Bindoni, nativi del lago Maggiore, vi mantennero a lungo delle proprietà (35), e così fecero a Trino anche i Giolito (36) che, comunque, non ebbero mai beni immobili nel territorio della Serenissima. Di possedimenti fuori Italia di Valgrisi - che era lionese - non conosciamo che l'esistenza, eccezion fatta per una bottega a Francoforte, lasciata al figlio Pietro (37). Sappiamo anche dell'esistenza di punti di vendita - forse botteghe affittate - a "Lanzano, Fuligno, Recanati, Macerata, Bologna, et Padova" (38). E certo comunque che anche per Vincenzo Valgrisi, attivo tanto a lungo a Venezia, non abbiamo dichiarazioni di redecima e il suo testamento parla infatti solo di beni mobili, con la eccezione appunto di Francoforte: pertanto, neppure la bottega al segno di Erasmo era di sua proprietà.

Francesi erano pure i Gardano che investirono però, anche se modestamente, nell'acquisto di terre: nel 1565, Antonio dichiarò nella sua redecima una ventina di campi che quasi triplicarono entro i quattro anni successivi. Nel 1575, all'atto della divisione dell'asse ereditario, la proprietà globale della famiglia consisteva in una cinquantina di campi, più alcuni immobili urbani (39). Ma Angelo incrementò notevolmente il suo patrimonio, giacché, nella redecima del 1582, egli risultava da solo proprietario ancora di una cinquantina di campi e di tre case (40). Anche i Tramezzino, romagnoli di origine, si appoggiarono alla garanzia di possedimenti immobiliari. Sino al 1579, anno della suddivisione dei due rami della famiglia, questa possedeva una bottega a Roma, una a Venezia, più sedici case in laguna, tutte affittate (41). Le redecime veneziane consentono di evidenziare altre proprietà immobiliari. È il caso di Francesco Sansovino il cui patrimonio è interessante, e frutto probabilmente della accortezza e dei guadagni di suo padre (42), ma anche di Ottaviano Scotto (54 campi e 3 case) e di suo nipote Melchiorre (3 case e 120 campi) (43), di Giovanni Varisco (134 campi) (44), dei fratelli Guerra (8 campi) (45) e di Andrea Arrivabene (5 campi) (46).

Su tutte si stacca la famiglia Giunti. Lucantonio il vecchio e Tommaso possedevano la bottega di Venezia, una volta a Rialto, una compartecipazione di 2.000 ducati in un'altra bottega, un fondo rustico di 180 campi (47). Possiamo qui notare un dato interessante: le due ditte maggiormente coinvolte nel traffico internazionale, Giunti e Valgrisi, sono anche quelle che hanno un comportamento più anomalo. I primi sono i maggiori proprietari terrieri, i Valgrisi quelli che puntano su di una totale liquidità, volendo gli uni tutelarsi dal rischio sempre presente di un crac (48), e dovendo gli altri mantenere quei contatti internazionali dovuti ai legami di amicizia e di parentela con Lione e Basilea, Francoforte e Lipsia. Comunque, tenendo conto che, a Lione come a Francoforte, il costo di avvio di una bottega di stampa era valutabile 2.000 fiorini (49), possiamo dire che Vincenzo Valgrisi lasciò, oltre alla citata bottega, anche l'occorrente per acquistarne almeno altre tre: e tuttavia in liquidi. Sino alla fine "mercante", Vincenzo diede ai figli il comando esplicito che la sua "merchantia et arte [...] resti in piedi interamente [...] et vada avanti [...] a honore et gloria del [...] Sior Dio" che gli aveva "datto gratia de vivere honoratamente con esa" (50). Ben diversa la mentalità dei Giunti, che subito si orientano verso i possedimenti terrieri, seguendo un progetto di "scalata" sociale il cui significato risulta chiaro anche dalla loro politica matrimoniale. L'ultimo Giunti a sposare una fiorentina fu Tommaso, che si imparentò con una Alberti, legata ai Medici. Giovan Maria, suo fratello, sposò una nobildonna veneziana, e così pure Lucantonio il giovane ed i suoi figli (51). È evidente che questa famiglia, impegnata sin dal Quattrocento nella mercatura, voleva amalgamarsi con la classe dirigente veneziana: un progetto che emerge soprattutto dagli investimenti di Lucantonio il giovane che, oltre a raddoppiare i suoi possedimenti grazie a vere speculazioni (52), acquistò in Venezia stabili di prestigio, come quel palazzo di 15.000 ducati sul Canal Grande, che voleva destinare a sua abitazione. Ma si tratta della classica eccezione che conferma la regola e che è da mettere in relazione ai traffici internazionali d'altro tipo che la famiglia, soprattutto con il secondo Lucantonio, aveva ampliato. Invece di mantenere una rete costosa di botteghe da rifornire dei propri testi, egli aveva intessuto un giro di interessi commerciali che, seguendo le vie battute da Venezia, conducevano oltre la penisola all'estero, estendendosi da Lisbona all'Inghilterra, dalle Fiandre alla Germania, alla Polonia, alla Francia, alla Siria e nella quale i libri venivano come supportati dallo zucchero e dal pepe, dalle aringhe e dall'olio, dal piombo e dal ferro, dai tappeti, dalle armature e dai vetri di Murano (53). È questo però un caso citato per contrasto, giacché, nel restante dei casi, i nostri stampatori mostrano di possedere beni che li hanno fatti equiparare alla classe media del tempo impiegata nelle cosiddette professioni liberali (54): un giudizio che non tiene forse in debito conto della difficoltà di stimare sulla base dei semplici possedimenti immobiliari la ricchezza di uomini tenuti ad una disponibilità di liquidi ragguardevole e che devono esser probabilmente valutati con un metro in parte diverso.

Dal Cinque al Seicento: dati quantitativi e intralci legislativi. La censura e i vincoli corporativi. Le ragioni della crisi

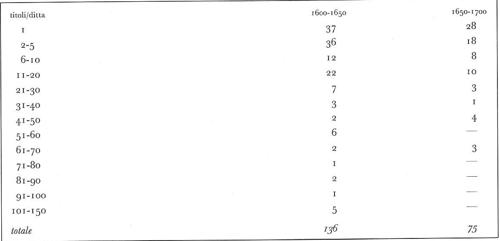

Si tende giustamente a considerare la metà del Cinquecento come il momento di massimo splendore dell'industria tipografica veneziana che le successive difficoltà faranno poi sembrare "mitico". Ora, è proprio questa crisi e le sue cause che il nostro percorso ci conduce a verificare, anche perché i dati quantitativi lo impongono. Come si può notare, nella prima metà del secolo tanto il numero delle ragioni sociali - contate nominalmente, ma che diventano 137 accorpando le famiglie -, quanto quello dei titoli, non subisce praticamente variazioni di rilievo. Il discorso muta se consideriamo la seconda parte del Seicento che vede più che dimezzarsi il numero delle ditte attive - 75 accorpando le famiglie -, e scendere ad un terzo il volume dei titoli.

In un quadro che si va facendo difficile, possiamo però affermare la sostanziale tenuta della organizzazione a carattere famigliare veneziana. Per il primo periodo considerato, infatti, notiamo che 57 ragioni sociali sulle 246 conteggiate preesistono e di queste 46 (un quinto) sono costituite appunto da famiglie: una percentuale nel complesso ancora piuttosto interessante.

E, effettivamente, quel pochissimo che conosciamo per il Seicento, consente comunque di capire che la loro mentalità e il loro stesso modus vivendi proseguirono pressoché inalterati. Continueremo così a trovare matrimoni fra membri di famiglie di stampatori (55), come pure gli stessi modesti investimenti immobiliari (56). Resta costante anche il divario già notato per il secolo precedente fra capitali investiti in immobili e capitali mantenuti liquidi. Questi ultimi sono ora però - e questo costituisce una novità - quasi interamente assorbiti dai titoli pubblici (57).

Molto interessante è anche la ripartizione seicentesca dei titoli per ditta, soprattutto se confrontata con quella del periodo precedente e per la zona alta della produzione editoriale. Dunque, fra 1600 e 1650, il volume più importante è quello degli stampatori ducali, i Pinelli, con 146 titoli; fra 1650 e 1700 invece non si va più in là dei 66 titoli di Valvasente. Nella fascia bassa, poi, resta elevatissimo il numero delle ragioni sociali con un solo titolo o, comunque, entro i 10: esse sono pari a 62% nel primo cinquantennio e a 72% nel secondo, un cifra, però, non dissonante rispetto ai dati precedenti.

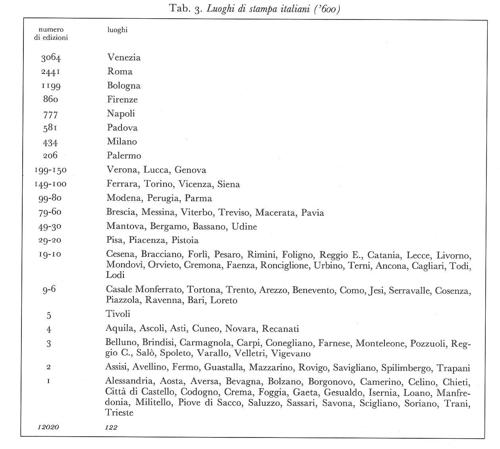

Tutte le diverse serie di dati citati indicano concordemente, comunque, che solo attorno alla metà del Seicento si può effettivamente parlare di una vera crisi. Allo stesso modo, pare da rivedere anche l'idea che vorrebbe Venezia mantenere un netto primato italiano (tab. 3). In realtà, la tipografia italiana di questo periodo si mostra tutt'altro che statica. I luoghi di stampa seicenteschi sono più numerosi dei precedenti ed assai diversi da quelli. Essi erano infatti 112 nel XVI secolo; ora sono 122, con variazioni più che notevoli. Ben 44 dei vecchi luoghi di stampa, in alcuni casi legati a famosi centri scrittori, come Subiaco, Nonantola e Camaldoli, oppure a piccole corti decadute, come Mirandola o Scandiano, sono scomparsi (58). Ne subentrano però ben 54 nuovi, alcuni con un volume rispettabile (59). Nello stesso periodo, i titoli in lingua italiana stampati all'estero, e dei quali ci occuperemo fra breve, sono 399. In tal modo otteniamo, sommando i due dati, un totale di 12.419 edizioni, di cui quelle veneziane costituiscono ora un modesto 24,6%, circa metà della percentuale cinquecentesca. Certo, la Serenissima rimane, con 3.064 titoli, al vertice della classifica, tuttavia notiamo che mentre essa riduce a quasi la metà il suo volume, Roma resta, per esempio, sostanzialmente costante nella produzione: 2.441 titoli contro i 2.022 cinquecenteschi. In altre parole, la tipografia lagunare conobbe una crisi che fu certo profonda. Essa si colloca all'estremo limite cronologico di questo saggio, che non può tuttavia rinunciare ad indicarne in prospettiva le possibili e probabili concause, sgombrando il campo da alcuni pregiudizi.

Primo fra tutti, la vecchia connessione fatta, già nel Cinquecento, fra involuzione della stampa e censura e divenuta poi un vero classico della storiografia italiana su questi secoli. Ora, le prime preoccupazioni della Chiesa di Roma circa un uso illecito della stampa risalgono in verità ad un momento addirittura precedente la bufera sollevata da Lutero, ed esattamente al V concilio lateranense e alla bolla Inter sollicitudines con la quale Leone X proibì la stampa di opere prive dell'approvazione del vescovo (60): di lì a poco, la Riforma sarebbe dilagata in tutta Europa, grazie appunto ai libelli polemisti che la tipografia era in grado di riprodurre e Venezia, legata al continente da vie commerciali secolari, fu presto nell'occhio del ciclone. Tuttavia, solo gradualmente la Chiesa si rese conto di quanto accadeva anche perché, sino agli inizi degli anni '40, e dunque finché non comparvero sulla scena i calvinisti, il clima di una possibile riconciliazione - che tanto cattolici che luterani sempre tennero viva - servì di fatto a confondere i termini del problema. Così, Venezia fu ammonita una prima volta nel 1524 e, quindi, dieci anni dopo fu nuovamente richiamata l'attenzione della Repubblica sul pericolo che essa correva di trasformarsi, tramite proprio il canale della stampa, in un centro di diffusione ereticale, nella "porta" in cui gli eterodossi italiani tanto speravano (61). Così, nel dicembre del 1526 i dieci, prendendo di fatto in mano la censura preventiva, decisero che "sotto pena de perder le opere stampate [...] non se possa vender [...] alcuna opera, senza licentia delli Capi", che si sarebbero espressi, sentito il parere di due persone competenti (62). Nel '34 la Serenissima chiese ufficialmente al nunzio Aleandro di definire le linee stesse dell'intervento statale (63), che si precisò nel corso degli anni '40, dopo la costituzione della Congregazione dell'indice. Nel '43 si stabilirono pene molto gravi contro chi stampasse senza licenza ed ancora più pesanti contro chi falsificasse il luogo di stampa, un mezzo molto usato in quel tempo proprio per eludere le leggi censorie (64). Responsabili dell'applicazione delle pene divennero gli esecutori sopra la biastema, mentre, due anni dopo, i dieci, vista la spinosità del problema, affidarono l'incarico di concedere le licenze ai "Signori Reformatori del Studio di Padoa" (65), ed associarono agli esecutori i tre savi sopra l'eresia, con lo scopo di affiancare la riorganizzata Inquisizione (66). Fedele alla sua tradizione, a Venezia lo Stato cercò dunque di condurre il controllo della stampa secondo le sue regole: così, nello stesso 1547, i dieci riaffermarono le pene precedentemente stabilite ma, l'anno successivo, il doge in persona promise una sostanziale impunità per chi, nel termine di dieci giorni, si fosse autodenunciato per il possesso di libri proibiti (67).

La cosa si complicò nel 1549 con l'indice della Casa, una iniziativa che però non fu difficile al senato respingere, soprattutto perché non corrispondeva ancora ad una iniziativa comune a tutta la cattolicità (68): così, il primo indice veneziano sarà quello del 1554, versione ampliata di quello milanese coevo (69). Gli stampatori insorsero, adottando una linea di difesa che ricalcava da vicino quella che nel '49 era stata pagante, invocando le incongruenze di una censura che non era neppure estesa ai tipografi romani, e dichiarando di esser disposti a "soggiacere" soltanto "a tutte le pene comminate sopra ciò, a quelli di Roma" (70). Parallelamente, essi ridicolizzavano la sommarietà di una compilazione che appariva assurda:

come, verbi gratia, si prohibisce nel detto catalogo IOANNES RICIUS, et non se dice altro; et fra noi librai non si conosce altro [...] che quello che legge publice in Padua. Et par pur dura cosa che un valent'huomo, et reputato catholico, come è quello [...] debba senza alcuna sua colpa esser prohibito [...] per colpa di un'altro che non si conosce (71).

Ottennero però soltanto un rogo. Nel 1559, poi, l'indice paolino tolse ogni possibilità di equivoco sulle disposizioni censorie. Furono pure stabilite regole assai rigide per "trazer [...] di dogana" i libri in arrivo a Venezia (72). Anche in questo caso, i librai cercarono di reagire come poterono, con una difesa intelligente ed acuta, frutto forse dell'impegno di intellettuali vicini all'ambiente della tipografia, mettendo in luce su piani diversi le contraddizioni della prassi censoria e non disdegnando nuovamente un tono altamente sarcastico. Primo: la censura esiste già. Non si può stampare senza licenza, non si può importare senza controlli strettissimi. Non ha senso allora che le opere "debbono esser tolte de le [...] botteghe come contrabandi". Secondo: nella storia della Chiesa, molte sono state le eresie, mai si è però sentita la necessità di proibire tutto quanto un autore "con tanto danno, et ruina [...], et con universal bisbiglio, et querele d'ogni sorte di professori di lettere che ne hanno forniti li studi loro". Terzo: occorre tornare all'indice della Casa, più liberale, limitare al massimo le parti da censurare, dare tempo per ridurre il danno economico. Fra le righe, si accennava anche ad una possibile contrapposizione fra potere laico e potere ecclesiastico:

havendo noi servate, et obbedite le leggi, et gli ordine di quella [Illustrissima Republica] in tutto, et per tutto [...] con licentie [...] et con li privilegi [...] noi restaressimo ingannati et oppressi, con estrema ruina nostra, et disfattione de le nostre famiglie, tra le quali molte ve ne sono di molto povere, et bisognose (73).

Effettivamente, i dieci si fecero tramite di queste lamentele e, dopo una seduta burrascosa, licenziarono addirittura l'inquisitore "con parole ingiuriose", chiedendo che si potessero vendere i libri "et ancho prohibiti, sino a tanto che la santità di nostro Signore non si risolverà a pagarli" (74).

La risposta fu durissima. La Chiesa ribadì, da un lato, che i fedeli erano "obligati ad obedir più presto al papa vicario di Christo in terra che ai siori temporali" (75), dall'altro proseguì senza esitazioni nelle perquisizioni ai librai e nei roghi di libri "più di dece, et forsi dodicimilia volumi", mentre, ancora nel 1560, la curia di Roma concedette agli stampatori di quella città una serie di privilegi universali per la stampa di breviari, catechismi, messali: i fantasmi di una concorrenza sleale agitata dai tipografi veneziani prendevano così una sinistra consistenza (76). In tal modo, poiché la ortodossia sembrava esser pagante, nel marzo del '63, anche la Repubblica "laica" per definizione si apprestò ad avere, né più né meno degli altri Stati italiani del tempo, una sua censura, estesa però ai libri "licenziosi" e al dissenso politico (77).

Un nuovo giro di vite si ebbe fra la fine degli anni '60 e l'inizio del decennio successivo (78), dando il via ad una lunga serie di processi che, dal 1570, valsero ad estendere anche al territorio della Serenissima un atteggiamento di prudente adesione alla normativa tridentina: un comportamento che, per esser ben compreso, deve forse esser messo in relazione con il clima di quegli anni, gli stessi della battaglia di Lepanto, che vide Venezia schierata fra le file cattoliche nel tentativo di "liberare dagli infedeli" la zona del Mediterraneo che da sempre era nella sua sfera di influenza.

Un ultimo intervento sarà quello del 1596, con il nuovo indice di Clemente VIII che, aumentando la discrezionalità di vescovi ed inquisitori, estendendo il numero dei libri proibiti e richiedendo anche per i librai e gli stampatori del dominio veneto il giuramento di ortodossia, finì per peggiorare ancora la situazione. Ma, questa volta, l'atmosfera era mutata. Il senato ottenne un concordato che, oltre ad esentare gli operatori delle tipografie dal giuramento e limitare i testi proibiti a quelli dell'indice clementino, sottrasse di fatto la loro correctio alle autorità religiose, affidandola ai riformatori e a un cancelliere ducale (79). Successivamente, le vicende dell'Interdetto daranno la possibilità di svincolarsi per breve tempo dalla censura: il che non servì certo a rivitalizzare la tipografia lagunare, che soffriva anche di altri mali.

E davvero, stando alle nostre attuali conoscenze, nessuno può sostenere in modo troppo rigido una effettiva connessione fra declino della stampa e applicazione del Tridentino, una connessione nata in passato dall'aver sopravvalutato le lamentele circa una situazione di crisi che, comunque, le fonti veneziane registrano, come vedremo, sin dai primissimi anni del Cinquecento e che, successivamente, le magistrature del Sei e Settecento (80) continuarono a ripetere anche perché questa accusa risultava ben più semplice di un'analisi sui motivi reali della decadenza, un'accusa nella quale poi sono a lungo confluite, anche in tempi recenti, riflessioni e motivazioni di tipo forse più ideologico che propriamente storico. È vero, invece, che gli operatori delle tipografie veneziane seppero reagire agli ostacoli sempre più pesanti che la censura metteva sulla loro strada, diversificando e addirittura inventando settori nuovi e di probabile largo consumo. Venne così abbandonato quello dei libri liturgici, sfuggito al controllo delle botteghe lagunari non soltanto a motivo dei privilegi universali che, come si è detto, la curia concesse agli stampatori romani, probabilmente più controllabili quanto ad ortodossia, ma anche a causa del monopolio che, nel 1572, Filippo II, nel pieno della guerra di indipendenza dei Paesi Bassi - e con una mossa dal chiaro sapore politico - cedette al Plantin, sottraendo di fatto tutto il mercato spagnolo e delle colonie americane a quel commercio di rossi e neri che per molti anni aveva fatto la fortuna dell'editoria veneziana (81). Analogamente, venne ridimensionato il volume delle pubblicazioni letterarie, nelle quali il confine fra il lecito ed il licenzioso era sovente incerto, a tutto vantaggio di testi di tipo popolare, tratti molto spesso dai vecchi cicli medievali, collaudatissimi ed ineccepibili dal punto di vista censorio, ma anche di raccolte di poesie e di opere storiche - le famose "collane" di Giolito (82) - e di una trattatistica comportamentale che tende a crescere a dismisura verso la fine del secolo, perché funzionale alle richieste tridentine.

Nel complesso, comunque, il volume della produzione non sembra risentire di una situazione certamente difficile. Al contrario, si è calcolato che il grosso di queste edizioni si colloca proprio fra il 1560 ed il 1569, mentre le punte minime, da porsi negli anni 1575 - tempo di peste - e 1590 - epoca di carestia (83) -, provano una volta di più che queste "crisi" ricorrenti sono da mettere in relazione ad una vulnerabilità strutturale e interna ai meccanismi di produzione della stampa di quel tempo (84). In una parola, se gli ostacoli posti in essere dalla censura furono molti e pesanti, le alternative escogitate dagli stampatori della seconda metà del Cinquecento furono valide, anche perché non dobbiamo dimenticare che la Controriforma e la stessa applicazione del Tridentino offrì opportunità molto interessanti dal punto di vista del mercato dei paesi cattolici: sicché, se la stampa diede alla Riforma il destro di diffondersi con la rapidità che sappiamo, anche il complesso fenomeno che portò alla ristrutturazione della Chiesa di Roma sarebbe stato semplicemente impensabile senza questo stesso mezzo tecnico che, in un caso come nell'altro, aveva tutto l'interesse a porsi al servizio di ciò che la società chiedeva (85).

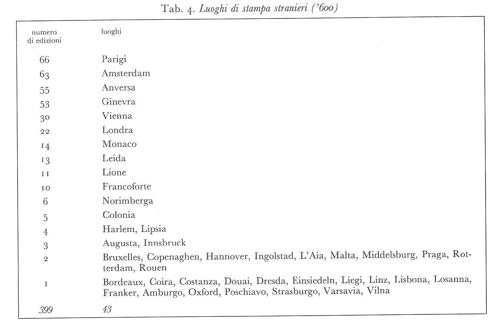

Diverso è il discorso che riguarda la rete interregionale ed internazionale della distribuzione libraria europea. Ma, anche qui, è opportuno valutare con cautela un fenomeno che si rivela più complesso del previsto, giacché i rapporti d'affari con il continente non risultano per nulla interrotti: all'estero si continua a stampare, e si continua anche a comprare. Ne fanno fede i luoghi di stampa stranieri che desumiamo per il Seicento dal British (tab. 4) e che, rispetto al Cinquecento, sono saliti da 27 a 43, subendo variazioni anche qui notevoli. Ben 13 luoghi di stampa del secolo precedente - e fra questi molti dal sapore riformato, come Wittemberg, Basilea, Zurigo - spariscono. Ne subentrano 30 nuovi, dei quali 9 in area tedesca, 6 in quella fiamminga e 5 in Svizzera (86). Comunque, il volume di questi testi, che erano 256 nel Cinquecento, è ora quasi raddoppiato, raggiungendo i 399 titoli. I dati ora citati sono anche confermati da quanto sappiamo della partecipazione di Venezia alla celebre fiera di Francoforte, "punto insostituibile" di riferimento della editoria europea sino alla Guerra dei Trent'anni ed oltre (87). Ebbene, mentre le edizioni presentate dai librai di Firenze o di Milano tendono a contrarsi drasticamente nella seconda metà del secolo, sino a sparire addirittura, quelle veneziane subiscono qualche variazione negativa, ma poi conoscono un vero boom all'inizio del Seicento e solo dopo la Guerra dei Trent'anni il calo sarà vistoso (88). Fatte queste premesse, dobbiamo però dire che un mutamento ci fu e che l'applicazione del Tridentino ebbe due ordini di conseguenze. A livello della circolazione ufficiale, possiamo notare che gli ultimi decenni del secolo XVI sono caratterizzati da un tono quasi "minore" della produzione e da una più smorzata eco dei temi culturali di tipo europeo (89): una sorta di provincializzazione che scopre alle spalle una più cauta e guardinga circolazione al di sopra delle frontiere.

Un discorso a parte richiede la diffusione clandestina di libri proibiti, di cui, ovviamente, pochissimo sappiamo, ma la cui esistenza doveva esser più che ragguardevole, stante il volume delle opere sequestrate: 700 torni a Giolito nel '65, 1.130 a Valgrisi nel '70, veri capitali investiti a rischio. Ben nascosti "nel mezzanino sopra la botega" (90), addirittura camuffati sotto falso titolo "per sfuggir scandoli, acciò che i [...] figliuoli non sapessero che cosa fusse" (91), oppure affidati nelle mani di amici fidati e di compagni di fede (92), una volta scoperti, essi divengono ingombranti e danno luogo alle spiegazioni più stravaganti: e se Giolito semplicemente pareva non sapere di possedere questi scottanti 700 volumi, Valgrisi asserì di tenerli "per poterne far cartoni" e recuperare così almeno in parte il denaro speso. Ziletti li avrebbe invece messi da parte per stracciarli. Ma non viene creduto: "Non è verissimile, che tu li habbi stracciati, perché voi ve ne potevate servire a far cartoni, et altri essercitii" (93). E non si trattava soltanto di battute scherzose, come dimostra, nel 1588, l'annegamento di Pietro Longo (94). Da Venezia, comunque, questi torni prendevano la via della penisola intera, seguendo i canali di diffusione della pubblicistica ufficiale: e se Giolito o Valgrisi avevano punti di vendita un po' dovunque (95), le procure citate da Marciani evidenziano chiaramente dei rapporti di affari ramificati e numerosi con l'Italia del Sud, Sicilia compresa, e sino ad un periodo molto avanzato. E, tuttavia, anche qui, qualcosa è mutato. Gli elenchi di libri sequestrati ci parlano infatti a lungo del persistere di un mercato clandestino e, dunque, di una richiesta costante nel tempo di opere all'indice. Ma, gli autori sono immancabilmente gli stessi: Erasmo, Melantone, Agrippa, Postel, Lefèvre d'Etaples, e poi Machiavelli, Doni, Brucioli, Lando e persino Lutero ancora nel 1588 (96), simbolo insieme di un tenace attaccamento alle speranze di più di mezzo secolo prima e, nel contempo, evidente conferma di un ricambio non avvenuto. Davvero, qui la censura era stata efficace, recidendo Venezia e, attraverso Venezia anche l'Italia, dalle evoluzioni successive del pensiero protestante. Gli studiosi che più recentemente si sono occupati della "decadenza" della tipografia lagunare (97), hanno però ora giustamente puntato la loro attenzione più che sulla censura, su cause interne al mondo della editoria, soffermandosi particolarmente sull'Arte degli stampatori, libreri e ligatori, responsabile di aver irrigidito i rapporti di lavoro interni alla stampa. Ed è vero che, per molto tempo, gli interventi legislativi della Serenissima erano stati modesti, ed in parte anche ambigui, presa com'era fra la tentazione di intervenire per farsi garante di una attività economica rilevante, ed un prudente liberismo nel quale leggiamo invece la consueta diffidenza di Venezia verso ogni tipo di monopolio. Così, il 1º agosto 1517, il pregadi mostrava già di temere una crisi della tipografia e la metteva in relazione al regime vincolistico dei permessi di stampa:

ma da un certo tempo in qua è introdotta una consuetudine che alcuni, impetrando gratie dal Dominio nostro, chiudino la strada a gli altri di poter stampar molte opere [...] tanto [...] che per alcuni [...] son stati sforzati a partirsi de qua et andar ad habitar altrove.

Si decise pertanto di revocare tutti i privilegi precedenti, mentre, per il futuro, si stabiliva che sarebbero stati soggetti a privilegio solo le prime edizioni di opere nuove (98). Il 3 gennaio 1534 ('33 more veneto), i pregadi lamentavano di nuovo che "l'Arte della stampa [...] è andata [...] in ruina", responsabili, ancora una volta, quei privilegi che gli stampatori cercavano slealmente di accaparrarsi, senza poi effettivamente dar corso alla stampa dei volumi per i quali erano stati chiesti (99). Si vincolò così il permesso al lasso di un anno, trascorso il quale esso sarebbe automaticamente scaduto, a meno che il lavoro non fosse stato veramente iniziato. Nello stesso momento, e con un atteggiamento sostanzialmente discordante, il consiglio decideva anche di fissare il prezzo dei libri editi a Venezia (100), mentre, tre anni dopo, regolamentò l'uso della carta, giacché gli stampatori "i quali solevano esser i megliori [...] hora per far manco spesa nelle carte [...] le comprano sì triste, che quasi tutti i libri [...] non retengono l'inchiostro". Pene assai severe furono dunque previste per chi fosse stato trovato ad usare questa carta porosa (101). Contemporaneamente, i pregadi tornarono sui privilegi, acutamente osservando come troppo spesso si spacciassero per nuove vecchie cose, il che era messo in relazione diretta con l'abbassamento di qualità notato: "il che fa poi che quelli che l'anno, sapendo di non poter haver concorrentia d'altri [...] stampano gli libri in quella carta et in quel modo che a loro vien meglio" (102).

Tuttavia, una vera regolamentazione dei permessi di stampa fu tarda e fu connessa proprio con l'attività espletata dall'Arte. Questa fu costituita, ultima fra tutte le Arti veneziane, nel 1549, ma soltanto nel 1567 furono resi pubblici i Capitoli dell' Università delli stampatori et librai. Tutti gli "stampatori et librai che tengono bottega et vendono libri" vennero dunque riuniti in una "scuola", che aveva sede nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e che ogni anno, nella festività di San Giovanni Evangelista, avrebbe dovuto convocarsi per eleggere "a sorta" le cariche interne. Ogni iscritto era tenuto a versare la tassa di una lira e quattro soldi all'anno alla cassa comune, la cosiddetta "luminaria", finalizzata al pagamento "de' galliotti" (103). Di fatto, però, l'Arte non si riunì che nel 1572, per nominare cinque suoi rappresentanti e per stabilire le norme di accesso, decidendo che

per l'avenire alcuno che non sia matricolato non possa levar stamperia né libraria [...] se prima non sia stato garzone nella città di Venezia per anni cinque, scritto alla Giustizia vecchia, et doppo habia servito per lavorante in questa città tre anni continui, et esaminato da periti.

Per quanto riguardava i "forestieri, che verranno per farsi maestri", essi avrebbero dovuto "lavorar nelle botteghe [...] almeno anni cinque continui, et havuta la fede di haver servito il detto tempo, pagar ducati diece per ciascuno" (104). Soltanto ai "figliuoli o heredi de' matricolati" era concesso entrare gratuitamente nell'Arte: la "benintrada" era dunque ritenuta come una sorta di tassa a fondo perduto, da pagarsi "una volta tantum". Le condizioni previste per l'entrata e le leggi interne dell'Arte rimasero pressoché costanti nel tempo, con una modifica, apportata nel 1578, circa il numero legale richiesto per avere la maggioranza, che venne portato da un terzo a metà degli iscritti. Qualche mutamento di sostanza si ebbe soltanto nel periodo 1626-27 quando, con un vero colpo di mano si riformò qualche capitolo, ma, soprattutto, si sancì una vera ereditarietà della presenza nell'Arte (105).

Stabilite queste linee fondamentali, l'Arte ebbe una vita sociale pressoché inesistente: quanto meno, di essa non vi è più traccia sino al 1578. Se ne è dedotto che la sua costituzione avesse uno scopo unicamente fiscale, il pagamento appunto della "luminaria". Ma, probabilmente, il discorso è più complesso, ed i motivi sono anche altri, come appare chiaramente proprio dalle dichiarazioni del 1549, l'anno dell'indice della Casa, nelle quali l'Arte appare legata a preoccupazioni di ordine censorio:

essendo occorso più fiate alli Signori deputati sopra li heretici de esser informati dalli authori, et stampatori d'alcuni libri scandolosi et heretici, [...] con difficultà [...] si può venir in cognitione della verità, non vi essendo alcuno che representi la detta arte, né chi risponda per quella (106).

Tuttavia, anche la data del 1572 è significativa, a ridosso com'è degli anni caratterizzati da un irrigidimento della censura che la Repubblica, vincolata ad un ruolo "cattolico" dalla sua politica estera, stentava a contrastare. In questo contesto, dunque, l'Arte prima nomina cinque deputati con il compito di difenderla da altre non nominate magistrature (1571), quindi, l'anno dopo, pone vincoli molto stretti all'esercizio dell'attività tipografica in città, e regolamenta in modo particolare il lavoro dei forestieri: tutte decisioni che possono anche configurarsi come il tentativo di metter ordine in quello che ormai sembrava diventato un vero campo minato.

Ma, se il 1578 segna una ripresa dell'impegno dell'Arte, sarà solo con il 1580 che i suoi registri consentiranno di seguire un'attività costante nel tempo. Così, da questo momento, la sua funzione più delicata diventerà quella normativa e la legislazione sulla stampa passerà anch'essa attraverso l'Arte, l'accettazione ed il ballottaggio del suo capitolo generale che, almeno formalmente, discuterà le leggi regolanti il lavoro, ne prenderà atto e, ben al di là del suo compito fiscale, le avallerà (107). Come già si è detto, il capitolo si convocava una volta all'anno, normalmente per il rinnovo delle cariche. Il numero degli intervenuti era molto variabile, da minimi di una trentina a massimi di quasi un centinaio di presenti, ed era sempre in stretto rapporto con l'importanza dell'argomento trattato. Comunque sia, se venire in capitolo era concesso ai soli matricolati, per congregarsi e votare - e dunque avervi la classica voce - era necessario essere in regola con il pagamento della "luminaria": conosciamo il caso di un certo "Rocco libraro alla gondola", che aveva chiesto di esser "fatto essente delle tanse, per esser povero, et cargo de' figliuoli". Ebbene, gli fu concesso anche di "essercitar il suo banchetto per sustentarsi", a condizione però "che non venghi a' capitolo" (108). C'è da dire che non tutti i priori furono rigorosi su questo punto: tuttavia, troviamo negli Atti elenchi via via aggiornati di matricolati morosi cui, in quanto tali, era appunto impedito l'accesso al capitolo.

L'Arte si configura insomma come uno dei momenti di "democrazia diretta" tipici della vita veneziana, come uno spazio nel quale il potere decisionale non era certo senza limiti - ogni attività richiedeva un preventivo assenso ed un controllo finale da parte dei provveditori, che talora finivano per scavalcarla (109) -, ma nel quale era tuttavia possibile esprimere giudizi ed avanzare precise richieste (110). Dai suoi verbali emerge infatti tutta la legislazione veneziana sulla stampa e capiamo dall'importanza dei temi trattati anche la vivacità delle sue sedute, dove non di rado si usano "parole ingiuriose" contro il priore o la "banca", veri e propri insulti - "buffoni, andate a governar delle pegore!" (111) -, talora taciuti quasi con pudore, altre volte registrati con gusto, e dove "parlare arrogantemente" era motivo sufficiente perché "ad esempio de gli altri" anche chi copriva cariche nell'Arte venisse sospeso dalla sua funzione (112). E questo perché essa, ben al di là del suo compito fiscale, pare rispondere piuttosto alla necessità, ineliminabile dalla metà del secolo in avanti, di regolamentare l'attività di un settore delicatissimo, la stessa che farà imboccare alla Repubblica la strada di interventi legislativi sempre più precisi, che divennero la molla sotto la spinta della quale l'Arte non poté più rimandare la sua costituzione. La sua azione propositiva riguardò principalmente, oltre alle già citate norme sulle matricolazioni, anche le disposizioni circa i permessi di stampa, prese nei primi anni di attività e rimaste quasi inalterate nel tempo. Nel giugno del 1578, veniva stabilito un privilegio di "anni cinque continui" per i titoli stampati in laguna per la prima volta (113). Seguiva, nel maggio del 1580, un'analoga disposizione per le opere stampate precedentemente a Venezia, ma "già diece anni tralasciate" (114). Nello stesso mese, fu deciso che chi avesse "fatto stampare, o stampato un'opera nuova non più stampata, o posta in luce in questa città, né altrove", avrebbe visti tutelati i suoi diritti "per anni diece continui" (115).

Sempre ai primi anni di attività risale la preoccupazione, ricollegabile anch'essa in qualche modo alla censura, di distinguere nell'Arte le diverse competenze tecniche degli operatori del settore. La prima disposizione riguarda i cartai, o "librai di carta bianca", ai quali tutti veniva fatto divieto di "impedirsi in modo alcuno nell'arte [...], così in far stampar, come in vender libri di cadauna sorta, se non specificheranno esser in una arte solamente" (116).

Nel 1586, avremo poi una successiva richiesta di diversificazione che condurrà ad una sostanziale divisione fra stampatori e librai. Dopo aver ricondotto i problemi legati alla circolazione di testi proibiti in laguna alla presenza di "molti non matricolati [...] che [...] stampano, seu fanno stampar et vender libri [...] servendosi alcune volte delli nomi suppositi d'alcuni matricolati", l'Arte invocava l'applicazione delle pene già previste nel '72, aggiungendovi la perdita di "torcoli, lettere gettate, libri stampati, et altre cose pertinenti alla stamperia, et libraria" (117). Seguiva poi una serie di disposizioni che, di fatto, impedivano che un libraio stampasse e che uno stampatore avesse bottega di vendita, giacché, "per non esser li stampatori idonei, son stampati molti libri li quali non son da vedere, né da leggere per li molti falli [...] et così anco si vede che per non esser

l'arte del libraro esercitata da idonei, son venduti libri heretici". Veniva stabilito dunque che, da quel momento in avanti, avrebbe potuto esercitar l'arte della stampa solo chi avesse sostenuto l'esame dei periti stampatori, ed analogamente per i librai quello dei periti librari (118).

Ma, una volta imboccata la strada dei divieti, l'Arte dovette poi imparare quanto fosse difficile percorrerla e, sin dall'inizio degli anni '80, il vero problema divenne quello minimale di far osservare i suoi stessi capitoli. In una parola, essa pare del tutto incapace di sbarrare concretamente l'accesso al mercato del lavoro tipografico ai non matricolati. Ma, in realtà, sembra anche prenderne molto realisticamente atto per cercare di trarre almeno qualche vantaggio da una situazione giudicata insanabile. Già nel maggio del 1580, il priore Ziletti stabiliva con la totalità dei voti dei presenti, che i non matricolati pagassero "grossi sei per ogni balla di dieci risme, quali vadino a beneficio dell'arte stessa" (119). E la possibilità che si potesse stampare e vendere al di fuori dell'Arte è chiaramente contemplata nel giugno del 1583, previo pagamento di una tassa di "lire tre, et soldi doi per ogni diece fogli" (120). Si ha insomma l'impressione che la situazione fosse tollerata: dagli iscritti, ma anche dalle autorità stesse. È significativa al riguardo una terminazione del '96 nella quale si dichiarava esplicitamente che, per provvedere a "imbossolare" i nomi dai quali poi "estrager [...] il numero degl'huomini da remo", l'Arte avrebbe dovuto "provvedere tanti huomini, quanto sarà il numero degli estratti per tal bisogno, matricolati, et non matricolati" (121). Quindi, poiché era stato precedentemente stabilito che gli stampatori fuori regola, oltre al pagamento dei sei grossi, si dessero in nota al priore, possiamo pensare che, in qualche modo, questi ultimi fossero considerati anch'essi come facenti parte dell'Arte, in posizione certo subalterna e senza aver voce in capitolo, equiparati di fatto ai vecchi matricolati morosi.

Sullo scorcio del secolo, ed esattamente dal 1598, i problemi che emergono dagli Atti sembrano in parte mutare e passare da quelli riguardanti la stampa fuori dall'Arte, alla vendita, anch'essa illegale, di opere durante i giorni festivi: si tratta di piccoli commerci, di "bancheti di libri" messi "fuori [...] a scandolo" e contro le disposizioni di vendita della giustizia vecchia. Per prima cosa, si stabilì che essi venissero confiscati. Poi, fu però concessa qualche deroga a questa che veniva sentita come una forma di concorrenza sleale e fu data al priore la "facoltà [...] di poter concedere licentia a qualche povero matricolato nell'arte" (122). Conseguentemente, gli Atti registrano lunghi elenchi di questi "poveri" (123) per ognuno dei quali veniva sorteggiato un "bollettino", che specificava i libri da vendere - in genere "libri spirituali" - e che, comunque, costava otto soldi (124).

Come vediamo, i problemi che l'Arte dovette affrontare furono parecchi e diversi, anche perché, sin dal 1580, le venne addossato il compito di perseguire a sue spese i trasgressori (125), sicché si trovò ben presto presa fra la necessità di assolvere agli obblighi fiscali previsti dalle leggi della Repubblica, quella di far rispettare le norme che essa stessa stabiliva e di far quadrare il proprio bilancio. Comunque sia, sino al primo decennio del Seicento, si ha l'impressione che, nel complesso, quest'ultimo fosse positivo. L'Arte è in grado di pagare i "galeotti", di far fronte alle spese di organizzazione interna (126) e persino di stanziare piccole somme in aiuto a membri bisognosi, o a figlie orfane di ex-matricolati desiderose di condurre, nonostante la povertà, una "vita christiana". Ancora nel 1602, essa stipendia un medico (127). Più avanti però, e parallelamente anche al peso applicativo della normativa, gli Atti parleranno con sempre maggiore frequenza di difficoltà finanziarie e, particolarmente, di crediti di difficile riscossione (128). Vi è anche una precisa traccia che sovente l'Arte, per pagare gli "huomini da remo" che la Serenissima esigeva, dovesse ricorrere al prestito ad interesse "ritrovandosi la università [...] senza dinari" (129). Tutte queste considerazioni aiutano forse, allora, a comprendere anche l'atteggiamento elastico e pragmatico tenuto nei confronti di quelli che continueranno nel tempo ad operare nel mondo della tipografia, rimanendo però di fatto fuori dell'Arte e dai quali ci si accontentava di rimediare se non la "luminaria", un contributo finanziario almeno.

Ma il quadro può ricevere una lettura in parte diversa. Come si è accennato, l'Arte è accusata di aver cristallizzato e sclerotizzato il mercato del lavoro e dunque anche l'attività tipografica nel suo complesso: una accusa che ha una sua parte di verità, ma che le fonti veneziane consentono di meglio precisare. E, innanzitutto, non si ha l'impressione che questa procedesse ad una vera restrizione delle matricolazioni. Gli Atti, che registrano fedelmente nel tempo tanto le domande di accesso che il loro iter successivo, comprendono, dal 1578 a quel 1626 che mutò le regole di entrata nella corporazione, un totale di 227 domande (130), 126 comprese entro il Cinquecento e 96 nei ventisei anni seguenti. In esse vediamo, innanzitutto, diminuire il numero degli stranieri che intendono far parte dell'Arte - poco più di una ventina -, segno che ormai la tipografia veneziana era in mano ad un gruppo di persone formatesi in laguna e in grado di tramandarsi il "mestiere". Chi giunge ora è insomma un vero professionista (131). Appena una ventina sono i casi di rifiuto cinquecenteschi e cinque soli quelli del periodo successivo, per buona parte dovuti alla incapacità tecnica dei candidati: due sono "ligatori" che vorrebbero estendere la loro attività, ma troviamo anche un "sonatore", un tintore e persino due analfabeti che, non sapendo appunto leggere, chiedono almeno di poter vendere libri. Un candidato, ancora, rifiuta di pagare la "benintrada", un altro non è in grado di documentare il suo servizio precedente, e cioè di portare la sua "fede"; in due casi ancora questa viene falsificata. I rifiuti seicenteschi riguardano poi principalmente situazioni di irregolarità del lavoro antecedente.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che la corporazione degli stampatori e librai raggruppava solo in modo teorico tutti gli addetti al settore della stampa: di fatto, essa associava soltanto coloro che avevano il grado di maestro. Ora, nelle tipografie, erano però impiegate, come si è visto, anche altre persone che avevano un diverso status: i garzoni, che dovevano svolgere un tirocinio di cinque anni, e i lavoranti, un gradino superiore a quello precedente, della durata di tre anni. Trascorsi questi otto anni, superato l'esame dei periti e pagata la famosa tassa, si sarebbe dovuto conseguire automaticamente il ruolo di maestro. In realtà, però, le cose non erano così semplici e abbiamo l'impressione che, sotto la superficie quieta dei verbali dell'Arte, si celi un contenzioso non poco duro. Nel luglio del 1586, "comparvero li sottoscritti come capi de' lavoranti [...] et tanto in nome loro, come per nome d'altri lavoranti, in tutto al numero di 107". Questi, che avevano evidentemente l'intenzione di fare sul serio, si erano costituiti come gruppo, avanzando la formale richiesta di "esser matricolati" (132). A nome del capitolo, composto da 47 persone, la "banca" rispose però seccamente "che s'accettariano volentieri tutti quelli [...] che haveranno li requisiti contenuti nelli [...] capitoli, sì come ne sono stati [...] accettati": ma non ci risulta affatto una massiccia matricolazione di lavoranti dopo questa data. Così, anche se, purtroppo, i dati di cui disponiamo riguardano essenzialmente la seconda metà del Seicento (133), quel poco che conosciamo per il periodo precedente autorizza a pensare che il progetto perseguito dall'Arte consistesse non tanto nel restringere le matricolazioni di nuovi maestri, quanto piuttosto nel chiudere l'accesso dal basso: come dire di no a chi aveva le carte in regola? Ma, cosa fare di un altro centinaio di nuove ditte sulla piazza veneziana? Questa tendenza è convalidata anche da un altro elemento noto per questo periodo, e cioè la diminuzione progressiva del numero di contratti di garzonato dagli anni '80 del Cinquecento agli anni '20 del secolo seguente, numero che poi resterà invece pressoché stabile, grazie ad una vera e propria "serrata" avvenuta nel 1626-27 contestualmente alla riforma già citata di alcuni capitoli dell'Arte. Una riforma che, comunque, avvenne con molte resistenze ed anzi grazie a veri colpi di mano quando, in assenza del priore Antonio Pinelli, Marco Ginami riuscì a far approvare da un consiglio ristrettissimo - e dunque "a casa propria, sotto nome et titulo di banca", come gli rinfacciò il Pinelli - una serie di modifiche, la più delicata delle quali consisteva in pratica nel considerare la presenza nell'Arte come un bene ereditario (134): una proposta che era già stata avanzata nel 1605, e che già allora aveva incontrato serie opposizioni (135), Pinelli si oppose con forza e, ricorrendo ai savi, riuscì a far cassare una decisione che, tuttavia, i provveditori riproposero con il priore successivo, imponendo una Regolatione et riforma, con la quale si decideva che, da quel momento, avrebbero potuto "esser accordati per garzoni" soltanto quelli "che attualmente servono" (136). Si trattò dunque di una vera chiusura che fu ostacolata all'interno dell'Arte da chi temeva le "novità [...] tanto lontane dal placito de' [...] primi institutori" (137), ma che acquista un sapore particolare dal rilievo contemporaneamente dato ai rapporti famigliari dei matricolati. Dunque, non appena la congiuntura economica generale tende a rivelare qualche difficoltà, l'Arte interviene con la sua normativa - ma dietro di essa è lecito pensare stia un intervento politico più alto, come dimostra la determinazione dei provveditori -, per garantire a quella che per quasi due secoli era stata la struttura portante dell'editoria veneziana, la famiglia, quel potere decisionale che in effetti essa aveva però sempre avuto. E occorre forse anche ritoccare, allora, il giudizio secondo il quale l'Arte, con il suo divieto formale a stampare per chi non era matricolato, avrebbe finito per scoraggiare ogni apporto di capitali esterni, causa prima dell'impoverimento dell'impresa tipografica lagunare. In realtà, questa idea è viziata all'origine dal non tenere in debito conto che le società che stavano spesso alle spalle della pubblicazione di un testo non prevedevano affatto la comparsa di tutti i nomi dei soci nella ragione sociale (138), di modo che questa ipotesi sarebbe verificabile soltanto sulla base di una estesissima conoscenza del notarile. Inoltre, dobbiamo ricordare che, come si è visto, buona parte delle ditte veneziane era appunto costituita da famiglie, che possiamo ritenere società esse stesse a tutti gli effetti. Anche l'azione svolta dall'Arte viene allora ad acquistare un significato in parte diverso e soprattutto non casuale. La tendenza a contrarre alla base la forza-lavoro impiegata nelle tipografie può infatti esser capita solo se vista in parallelo con la tolleranza mostrata verso i non-matricolati, tenuti in condizione di semi-legalità e tuttavia sopportati ed anzi utilizzati da chi era nell'Arte, allo scopo di ottenere costi di produzione più bassi ed in modo doppiamente vantaggioso, poiché questi "fuorilegge" non erano in grado di farsi sentire, ma avevano comunque l'obbligo di partecipare in qualche maniera alle spese comuni. In una parola, ogni mezzo fu usato pur di conservare la struttura produttiva dominante, attorno alla quale si finì per fare quadrato. E, nel complesso, la scelta fu pagante, dato che l'editoria veneziana fu capace di mantenere le posizioni acquisite sino al Seicento inoltrato e questo nonostante la concorrenza prima della Francia e delle sue cartiere (139), e poi dell'ancor più temibile Olanda. Molto a lungo, insomma, la solida organizzazione commerciale di quello che era stato il cuore economico dell'Europa medievale continuò a permettere agli stampatori veneziani di mantenere aperti circuiti di distribuzione amplissimi e dunque particolarmente preziosi, giacché la compagine statica della società del tempo rendeva impossibile allargare in modo significativo il numero dei fruitori del libro e, in queste condizioni, il mercato editoriale era destinato a restare fragilissimo, condannato com'era a puntare più sul numero delle edizioni che su quello delle copie (140).

Così, le vicende della stampa finiranno anch'esse per seguire.quelle più generali di Venezia, e la sua parabola discendente avrà lo stesso segno che vedrà la Serenissima Repubblica restringere il proprio orizzonte dai traguardi dell'Oriente al più vicino Adriatico e alla piccola laguna: mare interno quieto e sicuro, ma chiuso e sonnolente.

1. Sono in corso due iniziative in tal senso, l'Index Aureliensis, Aureliae Aquensis 1965 e il Catalogo unico delle biblioteche italiane per le informazioni bibliografiche, avviato nel 1981 per il XVI secolo; cf. anche Gedeon Borsa, Clavis typographorum librariorumque Italiae (1465-1600), I-II, Aureliae Aquensis 1980.

2. Paul F. Grendler, L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia, 1540-1605, Roma 1983. Il numero dei permessi di stampa è però ben diverso da quello reale delle opere stampate, perché questa richiesta equivaleva a bloccare la concorrenza, come poi si dirà. Su questo testo, cf. Gaetano Cozzi, Books and Society, "Journal of Modern History", 51, 1979, pp. 90-98 (pp. 86-98).

3. P.F. Grendler, L'inquisizione romana, pp. 25 ss.

4. Così, ai Manuzio il British attribuisce un 8% circa del totale veneziano, che diventa un 7% nella ricostruzione del Renouard, mentre Manuzio, Giunti, Giolito gestiscono, secondo il fondo inglese, quasi un 18% che cresce a poco più di 20% rispetto ai loro annali editi.

5. Come si dirà, fu un uso diffuso nel XVI secolo quello di falsificare i permessi di stampa per coprirsi dal punto di vista della censura. Va da sé che qui si sono però presi per buoni i luoghi di stampa ufficialmente dichiarati.

6. Esiste certo una porzione della produzione con un particolare sapore veneziano, ma, nel complesso, esso non è dominante (Claudia di Filippo Bareggi, Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento, Roma 1988, particolarmente parte I, cap. II).

7. È da notare che i totali non coincidono con quelli forniti in via generale perché qui si sono considerate le varie ragioni sociali secondo la loro esatta dislocazione cronologica.

8. Vale anche qui lo stesso rilievo della nota precedente.

9. Martin Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio. Affari e cultura nella Venezia del Rinascimento, Roma 1984, pp. 15-16.

10. Ibid., p. 17. Ma se il torchio costava poco, ben diverso era il discorso per quanto riguardava inchiostri, carta e soprattutto manodopera specializzata: cf. ibid., pp. 17-22; Tiziana Pesenti, Stampatori e letterati nell'industria editoriale a Venezia e in Terraferma, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 4/I, Il Seicento, Vicenza 1983, p. 97 (pp. 93-129), e Giuseppe Dondi, Una famiglia di editori a mezzo il secolo XVI: i Giolito, "Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche, e Filosofiche", 102, 1967-1968, p. 596 (pp. 583-709). Questi dati corrispondono anche per le piccole stamperie: Claudia di Filippo Bareggi, Giunta, Doni, Torrentino: tre tipografie fiorentine fra repubblica e principato, "Nuova Rivista Storica", 58, 1974, pp. 327-328 (pp. 318-348).

11. M. Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio, p. 25 e C. di Filippo Bareggi, Il mestiere di scrivere, pp. 282 ss.

12. Così il crac Garzoni e Lippomano della fine del Quattrocento, la sconfitta di Agnadello, all'inizio del secolo successivo e le pestilenze del pieno Cinquecento.

13. Entro il 1490 erano attive un centinaio di ditte che si ridurranno a poco più di una ventina nel decennio seguente. Nel '99 erano impegnate in 36; diventeranno 27 l'anno successivo e 17 nel 1504. La produzione si contrarrà da una media annua di 120-150 testi a 71 nel 1501 e 57 nel 1504. Cf. Victor Scholderer, Printing at Venice to the End of 1481, "The Library", 5, 1924, pp. 129-152, Luigi Balsamo, Tecnologia e capitali nella storia del libro, in Studi offerti a Roberto Ridolfi, a cura di Berta Maracchi Biagiarelli-Dennis E. Rhodes, Firenze 1973, pp. 77-94, e Gedeon Borsa, Clavis typographorum librariorumque Italiae. 1465-1600, II, Aureliae Aquensis, 1980 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana, 35), pp. 387 ss., che fornisce dei dati concernenti il numero dei tipografi attivi a Venezia anno per anno, e che conferma perfettamente la tendenza qui evidenziata.

14. Cf. M. Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio, pp. 20 e 27, ma anche Arnaldo Ganda, Niccolò Gorgonzola editore e libraio in Milano (1496-1536), Firenze 1988, pp. 27 ss., che conferma lo stato di soggezione economica del tipografo.

15. Paolo Camerini, Annali dei Giunti, I, Firenze 1962, p. 21.

16. G. Dondi, Una famiglia di editori, p. 591; i fratelli ebbero un terzo ognuno.

17. Dennis E. Rhodes, Annali tipografici di Lazzaro de' Soardi, Firenze 1978.

18. P. Camerini, Annali dei Giunti, I, pp. 21-22.

19. D.E. Rhodes, Annali tipografici, p. 85.

20. Cf. il caso di Gerolamo Strozzi citato da M. Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio, pp. 24-25.

21. Si sono considerate tali quelle con almeno due membri dallo stesso cognome.

22. Di queste 9 operarono solo nel '400, 17 Si prolungarono nel secolo successivo, 50 circa si collocano unicamente nel '500, 25 arrivano al '600, 2 soli lavorarono ininterrottamente sull'arco dei 2 secoli.

23. Aldo il vecchio fu genero di Torresani e Aldo il giovane sposò una Giunti, da cui si separò per una "lite pendente" (Corrado Marciani, Editori, tipografi, librai veneti nel Regno di Napoli nel Cinquecento, "Studi Veneziani", 10, 1968, p. 468 [pp. 457-554]); Giordano Ziletti ebbe come consorte prima una Bevilacqua e poi Diana Valgrisi (A.S.V., Notarile, Notaio Rocco de' Benedetti, b. 436, c. I4v e b. 437, c. 402v). Un'altra Valgrisi divenne moglie di Francesco Ziletti (ibid., b. 447, c. 306r); sempre Giordano Ziletti era poi zio di Bolognino Zaltieri (ibid., b. 442, c. 24v). Angelo Gardano aveva sposato una figlia di Agostino Bindoni e un'altra Bindoni contrasse matrimonio con Costantino Raverio (ivi, Notarile, Testamenti, Atti Padavin, b. 1224, nr. 158). Angela Gardano si legò a Bartolomeo Magni (ibid., Atti Paolo Lion, b. 582, nr. 86) ed infine Camillo Paganini con una sorella di Giovanni Varisco e Giovanni Gueriglio con una figlia di Domenico Nicolini (C. Marciani, Editori, tipografi, pp. 468-469). Anche il Brucioli aveva sposato la figlia di un libraio (C. di Filippo Bareggi, Il mestiere di scrivere, p. 163).

24. Significativo il rapporto d'affari noto per Vincenzo Valgrisi e Giordano Ziletti di cui resta traccia in A.S.V., Notarile, Atti Rocco de' Benedetti, b. 437, c. 402v o di Francesco Ziletti e Nicolò Bevilacqua (ibid., b. 433, c. 218v).

25. Francesco Ziletti si impegnò a sposare nel 1569 Giacomina, secondogenita di Nicolò Bevilacqua, il quale prometteva di dargli "ducati mille [...] in tanti libri ò stampature ò un torcolo in termine di anni tre prossimi venturi in tre rati equali per ogni anno". Egli sposò poi Felicita Valgrisi, alla quale i fratelli promettevano per dote "ducati do mille" così pagati: "ducati mille in tanti libri della compagnia di libri di legge [...] al sposar in contanti ducati mille. Item in tanti beni mobili et ornamenti [...] ducati cinquecento" (ibid., b. 436, c. 14v e b. 447, c. 311r).

26. Tipico è il caso dei Gardano e dei Bindoni. Stefano Bindoni, figlio di Agostino, uno dei tre fratelli giunti a Venezia dalla nativa Isolabella, fu legatissimo ai nipoti Angelo e Alessandro, figli di una sorella andata sposa ad Antonio Gardano, tanto che Angelo divenne suo amministratore, suo erede ed esecutore testamentario (ivi, Notarile, Testamenti, Notaio Padavin, b. 1224). Nel caso dei Gardano, poi, è noto che, alla morte di Angelo, l'attività tipografica fu continuata da Bartolomeo Magni, marito di una figlia di Angelo, e dai suoi discendenti.

27. C. Marciani, Editori, tipografi, pp. 470 e 502-506, cita il caso di Veronica Sessa. Un altro caso interessante è quello di Orsia Bindoni, moglie di Alessandro, che alla morte del marito intervenne per conto del figlio minore Francesco contro i cognati e stampò dapprima conservando la marca del marito ed entrando in società con Maffeo Pasini (A.S.V., Notarile, Atti Giovanni Maria Cavagnis, b. 3346, nr. 467). Essa cambiò poi nome e marca, finì per sposare il Pasini e per ritirarsi dagli affari, lasciando al figlio la sua quota (ibid., Atti Martin Buondio, b. 641, nr. 295).

28. Ibid., Atti Bonifacio Soliano, b. 940, nr. 749, testamento di Marina Maragnolo.

29. Ibid., Atti Marc'Antonio Cavanis senior, b. 194, nr. 456.

30. G. Dondi, Una famiglia di editori, p. 589.

31. Ibid., p. 607.

32. A.S.V., Notarile, Testamenti, Atti Zilioli, b. 1261, nr. 895. A Diana, moglie di Giordano Ziletti egli lasciava, oltre alla dote, "ducati cento [...] in tanti [...] libri". A Felicita, ancora piccola, una futura dote di altri mille. Quanto ai maschi, egli ne aveva due "li quali [...] son stati disobedienti et si sono maritati" a sua insaputa e contro la sua volontà. A Giovanni, "considerando [...] al suo poco cervello" egli lasciava tuttavia 2.000 fiorini; a Pietro, forse il secondogenito, già emancipato, la bottega di Francoforte, dello stesso valore. I due figli più studiosi, Marco ed Erasmo ottengono altri duemila ducati a testa che i fratelli che ereditano la ditta, Giorgio e Felice, pagheranno con accortezza in maniera scaglionata, per evitare la "ruina" della bottega.

33. Ivi, Giudici di petizion, Inventari, b. 343/8, nr. 24, da cui risulta che Alessandro, all'atto di lasciare Venezia per Roma, diede carico al fratello di curarsi dei beni derivatigli dall'eredità del 1575 (Notarile, Atti Figolin, Extravagantia, t. I, c. 8 e t. II, cc. 49v-52). Sui Gardano, cf. Elisa Bonaldi, La famiglia Gardano e l'editoria musicale veneziana del pieno e tardo Cinquecento (1538-1611), "Studi Veneziani", n. ser., 20, 1990, pp. 273-302.

34. Cf. n. 27.

35. A.S.V., Notarile, Atti Grazolario, b. 1183, nr. 27, testamento di Alessandro che dichiara di lasciare ai fratelli i beni che ancora gli rimangono "in Isella Inferiori lacus Maioris".

36. G. Dondi, Una famiglia di editori, pp. 606-610. I Giolito possedevano una bottega di stampa a Trino, una a Pavia (poi venduta), un palazzo sempre a Trino, nonché un patrimonio fondiario del tutto ragguardevole. Non risulta invece loro la bottega veneziana, per la quale si parla solo di mobili ed attrezzi di stampa.

37. Cf. la n. 32. Dal contesto del testamento si desume che Pietro, nei confronti del quale Vincenzo vanta dei crediti, fosse in affari con lui e gestisse per conto suo la bottega. Con il fratello Giovanni, egli operò anche, ma senza fortuna, a Lipsia.

38. A.S.V., Sant'Uffizio, b. 14.

39. Ivi, Notarile, Atti Cigrigni, b. 3082, cc. 135v-137r e b. 3087, cc. 49v-56v, e Savi alle decime, b. 126, nr. 56.

40. Ibid., b. 157 bis, nr. 767.

41. Ibid., redecima 1566, b. 136, nr. 26.

42. Ibid., redecima 1582, bb. 157/143, 173/ 160 e 176/ 163. Possedeva sei case in Venezia e 48 campi nel padovano.

43. Ibid., redecima 1566, b. 125, nr. 115 e redecima 1581, b. 158, nr. 859.

44. C. Marciani, Editori, tipografi, pp. 495-496 e 510 da cui risulta che i Varisco avevano anche beni a Napoli e a Lanciano.

45. A.S.V., Savi alle decime, redecima 1566, b. 127, nr. 432.

46. Ibid., redecima 1581, b. 157 bis, nr. 458.

47. P. Camerini, Annali dei Giunti, I, p. 205.